Morphological, molecular and MALDI-TOF MS identification of ...

Makalah kel blok 19 tof

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Makalah kel blok 19 tof

Tetralogi Fallot pada AnakYudia Mahardika (102009028)

Sisilia Dina Mariana (102009147)

Lanny Ardianny(102011425)

Angelia Marchely Felicita (102012075)

Edison (102012106)

Tiffany Cindy Claudia A.P (102012197)

Calvin Affendy (102012262)

Elizabeth Angelina (102012354)

Erly Furhana Furny binti Saharudin (102012476)

Fakultas Kedokteran, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta

Jln. Arjuna Utara No. 6 Jakarta 11510. Telephone : (021) 5694-2061, fax : (021) 563-1731

Kelo [email protected]

Pendahuluan

Latar Belakang

Jantung merupakan organ paling vital yang memegang peranan

penting pada kehidupan setiap manusia, termasuk anak-anak yang

sedang mengalami proses tumbuh kembang. Struktur dan fungsi jantung

normal sangat dibutuhkan untuk mempertahankan peredaran darah yang

stabil guna mencukupi kebutuhan oksigen dan nutrisi bagi seorang

anak. Namun, masih banyak sekali 7-8 bayi per 1000 kelahiran hidup

dilahirkan dengan penyakit jantung bawaan (PJB).

Anak dengan PJB memiliki kelainan struktur jantung yang dapat

berupa lubang atau defek pada sekat ruang-ruang jantung,

penyempitan atau sumbatan katup, atau pembuluh darah yang berasal

atau bermuara ke jantung, ataupun abnormalitas konfigurasi jantung

serta pembuluh darah. PJB sendiri digolongkan dalam 2 tipe, yaitu

PJB biru (sianotik), yaitu PJB yang menyebabkan warna kebiruan

(sianosis) pada kulit dan selaput lendir terutama di daerah

lidah/bibir dan ujung-ujung anggota gerak akibat kurangnya kadar

oksigen di dalam darah. Tipe yang kedua adalah PJB asianotik

umumnya menimbulkan gejala gagal jantung yang ditandai dengan sesak

memberat saat menetek/beraktivitas, bengkak pada wajah, anggota

gerak, serta abdomen, dan gangguan pertumbuhan yang menyebabkan

kekurangan gizi.1

Dalam makalah ini, kami akan lebih membahas tentang PJB

sianotik, salah satunya adalah Tetralogi of Fallot. Angka

kejadiannya sekitar 5-7% dari seluruh penyakit jantung bawaan.

Kelainan Tetralogi Fallot mula-mula dilaporkan pada tahun 1672,

tetapi Fallot pada tahun 1888 menguraikan sekelompok penderita

dengan stenosis pulmonal; dekstro-posisi pangkal aorta; defek

septum ventrikel; hipertrofi ventrikel kanan. Kecuali selama umur

minggu-minggu pertama, Tetralogi Fallot merupakan bentuk penyakit

jantung utama yang menyebabkan sianosis. Sembilan persen bayi yang

ditemukan dengan penyakit jantung berat pada umur tahun pertama

menderita Tetralogi Fallot (0,196-0,258/1000 kelahiran hidup).

Skenario

Seorang anak laki-laki berusia 2½ tahun dibawa ibunya ke IGD

RS karena tiba-tiba bertambah biru setelah menangis. Keluhan

serupa pernah terjadi sebelumnya saat pasien habis BAB, kurang

lebih saat berusia 2 tahun. Saat itu ibu segera melarikan anaknya

ke puskesmas terdekat dan setelah diperiksa dokter mendiagnosis

anak menderita kebocoran jantung, namun sampai saat ini anak

belum pernah mendapat pemeriksaan lengkap. Keluhan sering batuk

pilek sejak kecil tidak ada, namun saat bayi bila menyusui hanya

sebentar-sebentar dan cepat lelah. Pasien lahir spontan, ditolong

oleh bidan, saat lahir langsung menangis dan tidak biru.

Pembahasan

Anamnesis

Anamnesis terbagi menjadi 2, yaitu auto-anamnesis dan allo-

anamnesis. Pada umumnya, anamnesis dilakukan secara auto-

anamnesis yaitu anamnesis yang dilakukan secara langsung terhadap

pasiennya dan pasiennya sendirilah yang menjawab dan menceritakan

keluhannya kepada dokter. Inilah cara yang terbaik untuk

melakukan anamnesis karena pasien bisa secara langsung

menjelaskan apa yang sesungguhnya ia rasakan.

Tetapi ada kalanya dimana dilakukan allo-anamnesis, seperti

pada pasien yang tidak sadar, lemah, atau sangat kesakitan,

pasien anak-anak, dan manula, maka perlu orang lain untuk

menceritakan keluhan atau permasalahan pasien kepada dokter.

Tidak jarang juga dalam praktek, auto dan allo-anamnesis

dilakukan secara bersama-sama.

Tujuan utama anamnesis adalah untuk mengumpulkan semua

informasi dasar yang berkaitan dengan penyakit pasien dan

adaptasi pasien terhadap penyakitnya. Kemudian dapat dibuat

penilaian keadaan pasien. Prioritasnya adalah memberitahukan

nama, jenis kelamin, dan usia pasien, menjelaskan secara rinci

keluhan utama, menjelaskan riwayat penyakit dahulu yang

signifikan, riwayat keluarga, pengobatan dan alergi, temuan

positif yang relevan dengan penyelidikan fungsional, dan

menempatkan keadaan sekarang dalam konteksi situasi sosial

pasien. Presentasi anamnesis harus mengarah pada keluhan atau

masalah. Saat melakukan anamnesis, hindari penggunaan kata-kata

medis yang tidak dimengerti oleh pasien.1

Allo-anamnesis yang dilakukan pada kasus ini, yaitu:

Identitas pasien: Anak laki-laki, 2½ tahun

Keluhan utama: mengalami biru setelah menangis

Riwayat penyakit sekarang: lama keluhan,

mendadak/terus-menerus/perlahan/hilang timbul/sesaat,

keluhan lokal (lokasi,menetap/berpindah,menyebar),

bertambah berat/berkurang saat apa, yang mendahului

keluhan apa

Obat-obatan: obat-obatan apa yang sedang dikonsumsi

pasien? adakah baru-baru ini terdapat perubahan

pemakaian obat? Bagaimana kepatuhannya mengikuti terapi

dan apakah dilakukan pengawasan terapi?

Riwayat penyakit dahulu: pernah terjadi sebelumnya saat

pasien habis BAB, kurang lebih saat berusia 2 tahun,

saat bayi bila menyusui hanya sebentar-sebentar dan

cepat lelah

Riwayat kehamilan dan kelahiran: pasien lahir spontan,

ditolong oleh bidan, saat lahir langsung menangis dan

tidak biru (ditanyakan yang sesuai dengan etiologi

yaitu faktor endogen dan eksogen yang mempengaruhi)

Riwayat keluarga: keluhan yang sama pada anggota

keluarga, orang serumah, dan sekelilingnya

Riwayat personal dan sosial terkait: gaya hidup, pola

makan, keadaan lingkungan sekitar, dan lain sebagainya.

Biasanya anak cenderung mengalami keterlambatan

pertumbuhan karena sulit untuk makan (ketika makan

terasa sesak) sehingga asupan kalorinya sangat sedikit.

Apakah saat beraktifitas mengalami dispneu atau

takipneu (karena inadekuat O2 ke jaringan). Ortopneu

biasanya diakibatkan kongesti vena pulmonary.

Berkeringat secara abnormal biasanya disebabkan oleh

gagal jantung kongesti. Nyeri pada dada yang disebabkan

karena iskemia pada otot jantung. Pernah mengalami

sincope atau tidak (karena stenosis aorta, hipertensi

pulmonal, heart rate yang sangat tinggi/sangat rendah). 2

Pemeriksaan Fisik3

Pemeriksaan fisik juga penting untuk mengarahkan evaluasi

selanjutnya. Sebelumnya, kita juga harus melakukan pemeriksaan

tanda-tanda vital (TTV). Terdapat empat modus dasarnya, yaitu:

Keadaan umum dan TTV dapat dilakukan secara selintas

pandang dengan menilai keadaan fisik tiap bagian tubuh.

Selain itu, perlu dinilai secara umum tentang keadaan

pasien (compos mentis, apatis, somnolen, sopor, atau

koma). Hasil: kesadaran compos mentis, nadi 150x/menit

(N 75-120x/menit), pernapasan 52x/menit (N

20-30x/menit), dan suhu 36.3°C.

Inspeksi yang membutuhkan penggunaan mata pemeriksa

secara kritis, dimulai dengan pengamatan umum selama

wawancara medik (anamnesis) dan merupakan modus utama

pemeriksaan fisik.

Hasil: sianosis dan diaforetik, clubbing finger.

Palpasi yaitu mode meraba dan merasakan, dimana palpasi

ringan digunakan untuk menilai kulit dan struktur

permukaan, variasi dari suhu permukaan, kelembaban,

serta kekeringan. Palpasi dilakukan di organ-organ

visera, seperti pada abdomen.

Hasil: jantung secara klinis tidak membesar tetapi

aktivitas ventrikel kanan mudah teraba dan mungkin

dapat thrill sistolik pada daerah pulmonal.

perkusi yaitu menggunakan suara untuk menentukan

densitas dan isi struktur. Perkusi dilakukan dengan

mengetuk permukaan tubuh dan menimbulkan getaran,

mendengar, dan merasakan adanya perbedaan dalam

penghantaran gelombang suara.

auskultasi dilakukan dengan menggunakan stetoskop untuk

menilai pergerakan gas, cairan, atau organ di dalam

kompartemen tubuh.

Hasil: bunyi jantung 1 dan 2 murni regular, murmur

sistolik grade 2/6 di linea sternalis kiri ics 2.

Pemeriksaan Penunjang4,5

1. Pemeriksaan lab ditemukan adanya peningkatan Hb dan Ht akibat

saturasi oksigen yang rendah. Terdapat juga peningkatan

tekanan partial karbondioksida (PCO2), penurunan tekanan

parsial oksigen (PO2) dan penurunan pH. Pasien dengan Hb dan

Ht normal atau rendah mungkin menderita defisiensi besi.

Nilai juga faktor pembekuan darah (trombosit, protombin time)

2. Elektrokardiogram ditemukan deviasi sumbu QRS ke kanan,

hipertrofi ventrikel kanan, dan hipertrofi atrium kanan. Pada

anak mungkin gelombang T positif di V1, EKG sumbu QRS hampir

selalu berdeviasi ke kanan. Gelombang P di hantaran II tinggi

(P pulmonal). Pada penderita tetralogi asianosis, hipertrofi

biventrikuler kombinasi mula-mula dapat ditemukan, dengan

progresivitas menuju hipertrofi ventrikel kanan seiring

berkembangnya sianosis.

3. Foto rontgen toraks ditemukan gambaran jantung khas seperti

sepatu boot, segmen pulmonal yang cekung, apeks jantung

terangkat (hipertrofi ventrikel kanan), dan gambaran

vaskularisasi paru oligemi.

4.

Ekokardiogram digunakan untuk ekokardiogram 2-dimensi,

overriding aorta, tentukan tipe VSD (perimembranus subaortik

atau subarterial doubly committed), deviasi spetum

infundibular ke anterior, dimensi dan fungsi ventrikel kiri,

serta tentukan konfluensi dan diameter cabang-cabang arteri

pulmonalis,

5. Ekokardiografi berwarna dan Doppler digunakan untuk hitung

perbedaan tekanan ventrikel kanan dan arteri pulmonalis

(beratnya PS). Terdapat juga aliran ventrikel kanan ke aorta

melalui VSD.

6. Sedap jantung digunakan untuk menilai konfluensi dan ukuran

arteri pulmonalis serta cabang-cabangnya, mencari anomali

arteri koroner, melihat ada tidaknya VSD tambahan, dan

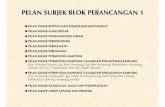

Gambar 1. Foto rontgen toraks dariTetralogi of Fallot

melihat ada tidaknya kolateral dari aorta langsung ke paru

(anak besar/dewasa).

7. Angiografi ventrikel kanan atau arteri pulmonalis digunakan

untuk menilai konfluensi dan diameter kedua arteri

pulmonalis, serta ada tidaknya stenosis pada percabangan

arteri pulmonalis atau di perifer.

8. Angiografi Aorta dilakukan bilar diperlukan untuk melihat

kelainan arteri koronaria atau bila diduga ada kolateral.

Diagnosis

Working diagnosis

Penyakit jantung bawaan (PJB) merupakan sekumpulan

malformasi struktur jantung atau pembuluh darah besar yang telah

ada sejak lahir. Penyakit jantung bawaan yang kompleks terutama

ditemukan pada bayi dan anak. Penyebab terjadinya PJB belumdapat

diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa faktor resiko atau

predisposisi yang diduga mempunyai pengaruh terhadap peningkatan

angka kejadian PJB, yaitu:

Tabel 1. Faktor Predisposisi Penyakit Jantung Bawaan.7

Faktor Prenatal A. Faktor Genetik Ibu menderita penyakit

infeksi : Rubela

Ibu alkoholisme

Umur Ibu lebih dari 40 tahun

Ibu menderita penyakit

Anak yang lahir sebelumnya

menderita PJB

Ayah/Ibu menderita PJB

Kelainan kromosom,

diabetes melitus yang

memerlukan insulin

Ibu meminum obat-obatan

penenang atau jamu

misalnya sindrom Down

Lahir dengan kelainan

bawaan yang lain

Penyakit Jantung bawaan dapat di bagi atas dua golongan

besar, yaitu penyakit jantung bawaan non sianotik, dan penyakit

jantung bawaan sianotik. PJB non sianotik, yaitu Atrial Septal

Defect (ASD), Ventricle Septal Defect (VSD), Persistent Ductus

Arteriosus (PDA), dan Arterioventricular Septal Defect (AVSD/AV

Canal Defect). Sedangkan yang termasuk PJB sianotik, yaitu

Tetralogy of Fallot (TOF), Double Outlet Right Ventricle (DORV),

Transposition of Great Arteries (TGA), serta Total Anomalous

Pulmonary Venous Return (TAPVR).

Tetralogi of Fallot (TOF)

Tetralogy of fallot (TOF) adalah kelainan jantung bawaan

dengan gangguan sianosis yang ditandai dengan kombinasi 4 hal

yang abnormal meliputi (1) defek septum ventrikel yaitu adanya

lubang pada sekat antara kedua rongga ventrikel, (2) stenosis

pulmonal yang terjadi karena penyempitan klep pembuluh darah yang

keluar dari bilik menuju paru, selain itu bagian otot dibawah

klep juga menebal dan menimbulkan penyempitan, (3) overriding

aorta dimana katup aorta membesar dan bergeser ke kanan, sehingga

terletak lebih kekanan, dan (4) hipertrofi ventrikel kanan atau

penebalan otot di ventrikel kanan karena adanya peningkatan

tekanan ventrikel kanan akibat dari stenosis pulmonal. Komponen

yang paling penting dalam menentukan derajat beratnya penyakit

adalah stenosis pulmonal dari sangat ringan sampai berat.

Stenosis pulmonal bersifat progresif, makin lama makin berat.

Derajat stenosis pulmonal sangat menentukan gambran kelainan;

pada obstruksi ringan tidak terdapat sianosis, sedangkan pada

obstruksi berat sianosis terlihat jelas. Pada pasien dengan TOF,

stenosis pulmonal menghalangi aliran darah ke paru-paru dan

mengakibatkan peningkatan ventrikel kanan sehingga terjadi

hipertrofi ventrikel kanan. Darah yang banyak mengandung CO2

seharusnya dipompakan ke paru-paru, namun malah berpindah ke

ventrikel kiri karena adanya celah antara ventrikel kanan akibat

VSD, akibatnya darah yang ada di ventrikel kiri yang kaya akan O2

dan akan dipompakan ke sirkulasi sistemik bercampur dengan darah

yang berasal dari ventrikel kanan yang kaya akan CO2. Hal

tersebut menyebabkan adanya penurunan kadar O2 dalam darah yang

akan dipompakan ke sirkulasi sistemik.8

Gambar 2. Tetralogy of Fallot.9

Differential diagnosis

Pulmonal Atresia (PA) dengan atau tanpa VSD10

Terdapat dua macam atresia pulmonal yaitu atresia pulmonal

dengan defek septum ventrikel dan atresia pulmonal tanpa defek

septum ventrikel. Atresia pulmonal dengan defek septum ventrikel

merupakan 20% dari pasien dengan gejala menyerupai Tetralogi of

Fallot, dan merupakan penyebab penting sianosis pada neonates.

Walaupun letak defek septum ventrikel sama dengan pada tetralogi,

kelainan ini berbeda dengan tetralogi Fallot. Darah dari

ventrikel tidak menuju ke arteri pulmonalis dan semua darah

ventrikel kanan akan masuk ke aorta. Atresia dapat mengenai katup

pulmonal, a.pulmonalis, atau infundibulum. Suplai darah ke paru

harus melalui duktis arteriosus atau melalui kolateral aorta-

pulmonal (pembuluh darah berasal dari arkus aorta atau aorta

descendens bagian atas). Pada umumnya vaskularisasi paru

berkurang, kecuali bila terdapat arteriosus atau kolateral yang

cukup besar.

Sianosis terlihat lebih dini dibandingkan dengan pada

Tetralogi of Fallot, yaitu dalam hari-hari pertama pasca lahir.

Pemeriksaan fisik tidak terdengar bising di daerah jalan keluar

ventrikel kanan, namun mungkin terdengan bising di daerah

anterior atau posterior, yang menunjukkan terdapatnya aliran

kolateral. Apabila kolateral banyak, maka pasien mungkin tidak

terlihat sianotik. Jantung dapat membesar dan hiperaktif dan

terjadi gagal jantung pada usia bayi. Terdapatnya hipertrofi

ventrikel kanan pada EKG serta adanya sianosis dapat

menyingkirkan diagnosis duktus arteriosus persisten.

Atresia pulmonal tanpa VSD merupakan kelainan yang jarang

ditemukan yakni kira-kira1% dari seluruh penyakit jantung bawaan.

Karena terdapat atresia pulmonal dan tidak terdapat defek septum

ventrikel, maka darah dari ventrikel kanan tidak dapat keluar.

Dari atrium kanan darah menuju ke atrium kiri melalui defek

septum atrium atau foramen ovale. Satu-satunya jalan darah ke

paru adalah melalui duktus arteriosus atau sirkulasi bronikal.

Biasanya ada terdapat insufiensi tricuspid.

Sianosis telah jelas tampak pada waktu bayi lahir dan terus

bertambah pada hari-hari pertama. Bayi sesak dengan gejala gagal

jantung. Pada pemeriksaan fisik biasanya tidak terdengar bising,

atau terdengar bising pansistolik insufisiensi tricuspid atau

terdengar bising arteriosus.

Double Outlet Right Ventricle (DORV)11

Sesuai dengan namanya, kelainan ini kedua arteri besar

keluar dari ventrikel kanan masing-masing dengan konusnya. Kedua

arteri besar tidak menunjukkan kontinuitas dengan katub mitral.

Hal inilah yang membedakan DORV dengan Tetralogi Fallot dengan

overidding aorta yang ekstrim.

Pada sebagian besar kasus, ventrikel kanan besar sedangkan

ventrikel kirinya normal. Secara keseluruhan DORV dapat terjadi:

1. Terdapat defek septum ventrikel besar subaortik, tanpa

stenosis pulmonal. Hal ini memberi gejala seperti pada

defek septum ventrikel besar, berupa gagal jantung

tanpa sianosis yang nyata.

2. Terdapat defek septum besar subpulmonik, tanpa diserta

stenosis pulmonal, yang disebut sebagai malformasi

TAUSSIG-Bing. Keadaan ini mirip dengan transposisi

dengan defek septum ventrikel besar, dengan gejala

utama gagal jantung dengan sianosis ringan.

3. Terdapat defek septum ventrikel besar serta stenosis

pulmonal. Gangguan hemodinamik yang mirip dengan TOF.

Manifestasi klinis adalah sianosis tanpa gagal jantung.

4. Defek septum ventrikel mengecil, hingga terjadi

obstruksi jantung kiri yang menyebabkan gagal jantung.

Transposition of Great Arteries (TGA)

Transposition of Great Arteries (TGA) merupakan abnormalitas

kongenital dimana arteri-arteri besar mengalami transposisi. Pada

kelainan jantung ini, aorta dan arteri pulmonal mengalami

transposisi sehingga aorta keluar dari ventrikel kanan dan arteri

pulmonalis keluar dari ventrikel kiri. Hal ini menandakan adanya

dua sirkulasi terpisah, yaitu sirkulasi pulmonal dan sirkulasi

sistemik yang bekerja secara paralel. Hal ini bertolak belakang

dengan kehidupan, dimana seharusnya ada percampuran antara kedua

sirkulasi tersebut. Dalam kehidupan janin, bayi tersebut tidak

mengalami kesulitan karena aliran darah pulmonal sangat kecil.

Tetapi karena duktus arteriosus dan foramen ovale mulai menutup

setelah lahir, terjadilah sianosis yang progresif. Beratnya

gejala tergantung pada derajat percampuran kedua sirkulasi

melalui saluran fetal tersebut.8,12

Gejala klinis pada pasie TGA berupa sianosis progresif yang

timbul dalam beberapa jam pertama atau beberapa hari pertama

kehidupannya. Bayi yang menderita kelainan ini menjadi sangat

biru dan asidosis dan selanjutnya dapat terjadi gagal napas dan

gagal jantung. Pada pemeriksaan fisik selain ditemukan sianosis,

biasanya tidak terdapat bising jantung, tetapi bunyi jantung

kedua terdengar keras karena aorta yang mengalami transposisi

terletak di sebelah anterior, dekat dengan dinding dada. Pada

pemeriksaan penunjang dapat dilakukan rontgen toraks dengan

gambaran yang khas, yaitu jantung sedikit membesar dan dikatakan

tampak seperti sebuah telur yang berbaring pada satu sisinya.

Tatalaksana yang dapat dilakukan berupa pembuatan pintas antara

sirkulasi sistemik dan sirkulasi pulmonal yang dibuat dengan cara

ballon artrial septostomy (prosedur Rashkind). Sebuah kateter

khusus berlumen ganda dimasukkan lewat vena cava inferior, atrium

kanan, dan foramen ovale menuju ke dalam atrium kiri. Balon dekat

ujung akteter dikembungkan dengan medium kontras, kemudian

kateter dan balon ditarik kembali dengan keras melalui septum

atrium, sehingga merobek septum atrium dan membuat defek septum

yang besar. Hal ini memungkinkan percampuran darah dan mengurangi

sianosis. Selain itu, dapat pula dilakukan operasi koreksi

definitif yang merupakan suatu perbaikan anatomi, dimana

dilakukan dengan cara mengganti arteri pulmonalis dan aorta ke

ventrikel yang seharusnya. Hal ini biasanya dilakukan pada minggu

pertama atau minggu kedua kehidupan.8,12

Total Anomalous Pulmonary Venous Return (TAPVR)11

Total Anomalous Pulmonary Venous Return (TAPVR) adalah

penyakit jantung bawaan yang tidak diketahui penyebabnya dimana

tidak satu pun dari empat vena yang membawa darah dari paru-paru

ke jantung melekat ke atrium kiri. Pada TAPVR, oksigen dalam

darah kembali dari paru-paru ke ventrikel kanan dan tidak ke sisi

kiri jantung.

Gejala klinis yang dapat ditemukan dapat bervariasi dan

terkadang tidak gejala klinis tidak ditemukan pada anak yang

berusia sangat muda. Gejala klinis yang dapat ditemukan antara

lain sianosis, infeksi saluran pernapasan, lethargy, poor feeding,

dan poor growth.

Manifestasi klinis

Gejala klinis yang dapat ditimbulkan pada pasien dengan

tetralogi of fallot (TOF), diantaranya sebagai berikut:8

1. Pada auskultasi terdengar bunyi murmur pada batas kiri

sternum tengah sampai bawah.

2. Sianosis/kebiruan terutama pada bibir dan kuku : Sianosis

akan muncul saat anak beraktivitas, makan/menyusu, atau

menangis dimana vasodilatasi sistemik (pelebaran pembuluh

darah di seluruh tubuh) muncul dan menyebabkan peningkatan

aliran darah dari kanan ke kiri (right to left shunt). Darah

yang miskin oksigen akan bercampur dengan darah yang kaya

oksigen dimana percampuran darah tersebut dialirkan ke

seluruh tubuh. Akibatnya jaringan akan kekurangan oksigen

dan menimbulkan gejala kebiruan.

3. Bayi mengalami kesulitan untuk menyusu.

4. Sesak napas jika melakukan aktivitas dan kadang disertai

kejang atau pingsan.

5. Setelah melakukan aktivitas, anak selalu jongkok (squating)

untuk mengurangi hipoksi dengan posisi knee chest.

6. Jari tangan clubbing (seperti tabuh genderang karena kulit

atau tulang di sekitar kuku jari tangan membesar).

7. Pertumbuhan dan perkembangan anak berlangsung lambat.

8. Berat badan bayi sulit bertambah.

Serangan sianosis dan hipoksia atau yang disebut “hipoxic

spell” terjadi ketika kebutuhan oksigen otak melebihi suplainya.

Episode biasanya terjadi bila anak melakukan aktivitas (misalnya

menangis, setelah makan atau mengedan).

Etiologi

Tetralogi Fallot terjadi selama pertumbuhan janin, ketika

jantung bayi sedang berkembang. Pada umumnya penyebab Tetralogi

fallot tidak diketahui. Namun, Faktor-faktor seperti gizi ibu

yang buruk saat kehamilan, virus atau gangguan genetik dapat

meningkatkan risiko kondisi ini. Penyebab terjadinya Tetralogi

Fallot antara lain adalah:13

a. Faktor endogen

Berbagai jenis penyakit genetik :

1. Kelainan kromosom

2. Anak yang lahir sebelumnya menderita penyakit jantung

bawaan

3. Adanya penyakit tertentu dalam keluarga seperti diabetes

melitus, hipertensi, penyakit jantung atau kelainan

bawaan

b. Faktor eksogen

1. Riwayat kehamilan ibu: Riwayat mengikuti program KB oral

atau suntik, minum obat-obatan tanpa resep dokter

(thalidmide, dextroamphetamine, aminopterin,

amethopterin, jamu)

2. Ibu menderita penyakit infeksi Rubella (campak Jerman)

atau infeksi virus lainnya

3. Gizi yang buruk selama hamil

4. Ibu yang alkoholik

5. Usia ibu diatas 40 tahun

6. Ibu menderita diabetes.

7. Anak-anak yang menderita sindrom Down.

Epidemiologi

Tetralogi Fallot timbul pada 3-6 per 10.000 kelahiran dan

menempati urutan keempat penyakit jantung bawaan pada anak

setelah defek septum ventrikel, defek septum atrium dan duktus

arteriosus persisten, atau lebih kurang 10-15 % dari seluruh

penyakit jantung bawaan. Diantara penyakit jantung bawaan

sianotik, Tetralogi Fallot merupakan 2/3 nya.6 Tetralogi Fallot

merupakan penyakit jantung bawaan yang paling sering ditemukan

yang ditandai dengan sianosis sentral akibat adanya pirau kanan

ke kiri. Angka kejadian antara bayi laki-laki dan perempuan

sama.

Patofisiologi

Pada tetralogi fallot terdapat empat macam kelainan jantung

yang bersamaan, maka:

1. Darah dari aorta berasal dari ventrikel kanan bukan dari

kiri, atau dari sebuah lubang pada septum, sehingga menerima

darah dari kedua ventrikel.

2. Arteri pulmonal mengalami stenosis, sehingga darah yang

mengalir dari ventrikel kanan ke paru-paru jauh lebih

sedikit dari normal; malah darah masuk ke aorta.

3. Darah dari ventrikel kiri mengalir ke ventrikel kanan

melalui lubang septum ventrikel dan kemudian ke aorta atau

langsung ke aorta, mengabaikan lubang septum.

4. Karena jantung bagian kanan harus memompa sejumlah besar

darah ke dalam aorta yang bertekanan tinggi, otot-ototnya

akan sangat berkembang, sehingga terjadi pembesaran

ventrikel kanan.13

Kelainan fisiologis utama akibat Tetralogi of Fallot adalah

karena darah tidak melewati paru sehingga tidak mengalami

oksigenasi. Sebanyak 75% darah vena yang kembali ke jantung dapat

melintas langsung dari ventrikel kanan ke aorta tanpa mengalami

oksigenasi.

Komplikasi2

Penderita dengan tetralogi of fallot sebelum perbaikan

rentan terhadap beberapa komplikasi yang serius, diantarnya:

1. Trombosis otak biasanya terjadi pada vena serebralis atau

sinus dura dan kadang-kadang pada arteri serebralis, lebih

sering bila ada polistemia berat. Trombosis terjadi paling

sering pada penderita dibawah umur 2 tahun. Penderita ini

dapat menderita anemi defisiensi besi, seringkali dengan

kadar hemoglobin dan hematokrit dalam batas normal. Terapi

terdiri atas hidrasi yang cukup. Flebotomi dan penggantian

volume dengan plasma beku segar terindikasi pada penderita

polistemia berat. Heparin sedikit bermanfaat dan

terterkontraindikasi pada infark serebral hemoragik.

2. Abses otak kurang sering daripada kejadian vaskuler otak.

Penderita biasanya diatas usia 2 tahun. Mulanya sakit sering

tersembunyi dengan demam ringan dan atau perubahan dalam

perilaku sedikit demi sedikit. Pada beberapa penderita, ada

gejala yang mulainya akut, yang dapat berkembang sesudah

riwayat nyeri kepala, nausea, dan muntah. Serangan

epileptiform dapat terjadi ; tanda-tanda neurologis lokal

tergantung pada tempat dan ukuran abses, dan adanya kenaikan

tekanan intrkranial. Laju endap darah dan hitung sel darah

putih biasanya naik. Terapi antibiotik masif dapat membantu

menahan infeksi terlokalisasi, tetapi drainase bedah abses

hampir selalu diperlukan.

3. Endokarditis bakterial terjadi pada penderit yang tidak dioperasi

pada infundibulum ventrikel kanan atau pada katup pulmonal,

katup aorta atau jarang pada katup trikuspidal. Endokarditis

dapat menyulitkan shunt paliatif atau, pada penderita dengan

pembedahan korektif, setiap sisa stenosis pulmonal atau sisa

VSD. Profilaksis antibiotik sangat penting sebelum dan

sesudah prosedur bedah tertentu yang disertai dengan insiden

bakteremia yang tinggi.

4. Gagal jantung kongestif merupakan tanda biasa penderita dengan

tetralogy of fallot. Karena derajat penyumbatan pulmonal

semakin tua semakin buruk, gejala-gejala gagal jantung

mereda dan akhirnya pada penderita sianosis sering pada umur

6-12 bulan. Penderita pada saat ini beresiko untuk

bertambahnya serangan hipersianotik.

Tata Laksana2,7

Pada penderita TOF dapat diberikan terapi baik secara non-

medikamentosa ataupun secara medikamentosa untuk meringankan

gejala yang ditimbulkan. Terapi tersebut antara lain dengan cara:

1. Posisi lutut ke dada agar aliran darah ke paru bertambah

karena peningkatan afterload aorta akibat penekukan arteri

femoralis. Selain itu untuk mengurangi aliran darah balik

ke jantung (venous).

2. Morphine sulfat 0,1-0,2 mg/kgBB SC, IM, atau IV atau dapat

pula diberi Diazepam (Stesolid) per rektal untuk menekan

pusat pernafasan dan mengatasi takipneu.

3. Oksigen dapat diberikan, walaupun pemberian di sini tidak

begitu tepat karena permasalahan bukan kerena kekurangan

oksigen, tetapi karena aliran darah ke paru menurun. Dengan

usaha di atas diharapkan anak tidak lagi takipneu, sianosis

berkurang dan anak menjadi tenang. Bila hal ini tidak

terjadi dapat dilanjutkan dengan pemberian :

a. Propanolol 0,01-0,25 mg/kg IV perlahan-lahan untuk

menurunkan denyut jantung sehingga serangan dapat

diatasi. Dosis total dilarutkan dngan 10 ml cairan

dalam spuit, dosis awal/bolus diberikan separuhnya,

bila serangan belum teratasi sisanya diberikan

perlahan dalam 5-10 menit berikutnya.

b. Ketamin 1-3 mg/kg (rata-rata 2 mg/kg) IV perlahan.

Obat ini bekerja meningkatkan resistensi vaskuler

sistemik dan juga sedatif.

c. Penambahan volume cairan tubuh dengan infus cairan

dapat efektif dalam penanganan serangan sianotik.

Penambahan volume darah juga dapat meningkatkan

curah jantung, sehingga aliran darah ke paru

bertambah dan aliran darah sistemik membawa oksigen

ke seluruh tubuh juga meningkat.

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan, yaitu:

1. Edukasi kepada keluarga pasien untuk mengenali dan

mengatasi serangan sianosis.

2. Propanolol oral 0,5-1,5 mg/kgBB po tiap 6 jam dapat

digunakan untuk mencegah serangan berulang sementara

menunggu tindakan operasi korektif.

3. Bila ada defisiensi zat besi segera diatasi untuk

mencegah komplikasi cerebrovaskular.

Tindakan operasi dianjurkan untuk semua pasien TOF. Tindakan

operasi yang dilakukan, yaitu:

1. Blalock-Taussig Shunt (BT-Shunt), yaitu merupakan posedur

shunt yang dianastomosis sisi sama sisi dari arteri

subklavia ke arteri pulmonal.

2. Waterson Shunt, yaitu membuat anantomosis intraperikardial

dari aorta asending ke arteri pulmonal kanan,hal ini

biasanya dilakukan pada bayi. Pada tipe ini ahli bedah harus

hati-hati untuk menentukan ukuran anastomosis yang dibuat

antara bagian aorta asending dengan bagian anterior arteri

pulmonal kanan. Jika anastomosis terlalu kecil maka akan

mengakibatkan hipoksia berat. Jika anastomosis terlalu besar

akan terjadi pletora dan edema pulmonal.

3. Potts Shunt, yaitu anastomosis antara aorta desenden dengan

arteri pulmonal yang kiri. Teknik ini jarang digunakan.

4. Total Korektif, terdiri atas penutupan VSD, valvotomi

pulmonal dan reseksi infundibulum yang mengalami hipertrofi.

Prognosis

Prognosis cukup baik pada yang dioperasi usia anak-anak.

Prognosis jangka panjang kurang baik bila dioperasi pada usia

dewasa yang sudah terjadi gangguan fungsi ventrikel kiri akibat

hipoksia yang lama ataupun pasca bedah dengan residual PI berat

sehingga terjadi gagal ventrikel kanan.5

Pencegahan

Pencegahan Tetralogi Fallot adalah antara lain dengan

menghindari penyebabnya. Meskipun untuk faktor endogen tidak

dapat dicegah, namun sedapat mungkin ibu menghindari faktor-

faktor eksogen yang dapat menyebabkan tetralogi fallot. Antara

lain dengan melakukan ante-natal health care secara teratur

selama masa kehamilan, tidak mengkonsumsi obat-obatan tanpa

persetujuan atau izin dokter karena dapat berpengaruh terhadap

kesehatan janin. Selain itu juga, tidak mengkonsumsi alkohol

maupun obat-obatan terlarang selama masa kehamilan.13

Penutup

Tetralogi of fallot adalah penyakit jantung kongentinal yang

merupakan suatu bentuk penyakit kardiovaskular yang ada sejak

lahir dan terjadi karena kelainan perkembangan dengan gejala

sianosis karena terdapat kelainan VSD, stenosispulmonal,

hipertrofiventrikel kanan, dan overiding aorta. Penyebab penyakit

jantung bawaan tidak diketahui secara pasti. diduga karena adanya

faktor endogen dan eksogen. Sianosis merupakan gejala tetralogi

fallot yang utama.Berat ringanya sianosis ini tergantung dari

severitas stenosis infindibuler yang terjadi pada tetralogi

fallot dan arah pirau interventrikuler. Tetralogi fallot hanya

bisa disembuhkan melalui operasi. Operasi direkomendasikan pada

usia 1 tahun keatas guna mencegah komplikasi kembali saat dewasa

nantinya. TF dengan absent pulmonary valve atau tanpa adanya

katup harus segera diatasi dengan operasi.

Daftar Pustaka

1. Gleadle J. Anamnesis dan pemeriksaan fisik. Jakarta:

Penerbit Erlangga; 2005,h.155,191.

2. Behrman, Kliegman, Jenson. Ilmu Kesehatan Anak Nelson Edisi

15 Vol 2. Jakarta: EGC; 2003.h. 577-83.

3. Houghton AR. Gray D. Chamberlain’s gejala dan tanda dalam

kedokteran klinis. Jakarta: EGC; 2012,h.103-7.

4. Tempe DK. Anesthesia for the management of congenital heart

defect. In: Tempe DK, editor: Clinical Practice of Cardiac

Anesthesia. Delhi: modern Publishers; 2004.p.166-71.

5. Levin SK, Carlon VA. Tetralogy of fallot. In: Yao FSF,

editor: Yao & Artusio’s Anesthesiology Problem-Oriented

Patient Management. 5th Ed. Philadelphia: Lippincort

Williams & Walkins; 2003.p.233-48.

6. Kumar V, Abbas AK, Fausto A. Dalam : Pendit BU. Robbins &

Cotran Dasar Patologis Penyakit Ed 7. Jakarta: EGC; 2009.h.

587-88.

7. Hull D, Johnston DI. Dasar-dasar pediatri. Ed 3. Jakarta:

EGC; 2008. h. 143-6.

8. Muttaqin A. Pengantar : klien dengan gangguan sistem

kardiovaskular. Jakarta: Salemba Medika; 2009. h. 186-94.

9. Tetralogy of Fallot. Diunduh tanggal 18 September 2014 dari

http://commons.wikimedia.org.

10. Laizzo PA. Handbook of cardiac anatomy, physiology, and

devices. 2nd Edition. USA: Springer; 2009.p.142.

11. Berstein, Daniel. The cardiovascular system. Robert K.

Nelson Textbook of Pediatrics. 18th ed. Saunders; 2007.p.

1881-1900

12. Gray HH, Dawkins KD, Morgan JM, Simpson IA. Kardiologi.

Jakarta: Erlangga; 2005. h. 264-7.

13. Kliegman. Nelson Pediatric. 18th Edition, Cyanotic

congenital heart lesions: lesions associated with decreased

pulmonary blood flow; 2006.h.247-8.