L’HABITAT RUBANÉ DE BISCHOFFSHEIM ˝AFUA˝ (BAS-RHIN) PREMIERS RÉSULTATS

Transcript of L’HABITAT RUBANÉ DE BISCHOFFSHEIM ˝AFUA˝ (BAS-RHIN) PREMIERS RÉSULTATS

Archaeologia Mosellana 7, 2007 9

Mots-clés : Rubané, Alsace, habitat, architecture, sépultures isolées.

Résumé : L’habitat rubané fouillé en 2002 à Bischoffsheim ˝AFUA˝ a livré les plans plutôt bien conservés d’une quarantaine de bâtiments dont la construction s’étale du Rubané ancien B à la fin de l’étape récente. On remarque que les maisons de l’étape ancienne, souvent pourvues de dispositifs en Y, sont de dimensions un peu plus modestes que les bâtiments plus tardifs. On assiste également, à partir de l’étape moyenne à un changement d’orientation des maisons qui affecte la totalité de l’habitat. À la fin de l’occupation, le plan trapézoïdal fait son apparition. Les autres structures d’habitat consistent en fosses de divers types, en deux grandes concentrations de ˝fentes˝ et en tracés partiels de palissades. Le site a également livré deux sépultures isolées. Le mobilier recueilli ne présente aucun caractère exceptionnel. On déplorera surtout la relative rareté des grands ensembles céramiques qui grève lourdement les tentatives visant à restituer l’organisation interne de ce type d’habitat à occupation longue. Le mobilier lithique, bien représenté, répond à ce que l’on peut attendre d’un site bas-alsacien et le corpus des outils en os est le plus important d’Alsace après celui de Rosheim ˝Sainte-Odile˝. Le site se distingue par la fréquence du matériel de mouture, trait propre aux sites du Piémont, et par l’abondance de l’ocre, colorant exploité sur une colline voisine. La rareté des importations céramiques en provenance d’autres provinces du Rubané, la relative pauvreté des ensembles mobiliers mis au jour lorsqu’on les compare à ceux du site voisin de Rosheim ˝Sainte-Odile˝ nous incitent, en l’état des recherches, à considérer l’habitat de Bischoffsheim comme un site satellite dépendant de la place centrale de Rosheim.

Schlüsselwörter : Linearbandkeramik, Elsass, Siedlungsplatz, Architektur, einzelnes Grab.

Zusammenfassung : Ein neuer linearbandkeramischer Siedlungsplatz konnte vor kurzem in der Gemeinde Bischoffsheim (Bas-Rhin) auf einer Fläche von über drei Hektar ausgegraben werden. Dabei wurden mehr als 40 Häuser, die Mehrheit mit dreiteiligem Aufbau, beobachtet, deren Konstruktion von der frühen bis an Ende der Linearbandkeramik reicht.

1. Introduction

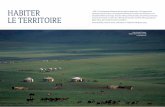

Le village de Bischoffsheim est localisé à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Strasbourg, sur un vaste placage lœssique s’étendant au pied des collines sous-vosgiennes (fig. 1). L’habitat rubané est implanté à 1,5 km au sud du ruisseau du Rosenmeer, à 185 m NGF, sur un terrain accusant un pendage nord-ouest/sud-est assez marqué. La couverture géologique est constituée de lœss wurmiens recouvrant les pieds de versant des collines sous-vosgiennes. Les collines voisines offrent des formations du Secondaire, principalement des calcaires, et des conglomérats tertiaires oligocènes. Plus à l’ouest, sur les pentes du massif, affleurent les grès bigarrés et coquilliers, les grès à Voltzia et les grès vosgiens.

Le site, découvert en 1965, lors de la construction d’une maison individuelle, a fait l’objet d’une première description par A. Thévenin et J. Sainty en 1974 (Thévenin, Sainty 1974). Une décennie plus tard, la présence de deux tessons de ˝La Hoguette˝ ( Jeunesse 1986) au sein du mobilier exhumé incita la Direction

L’HABITAT RUBANÉ DE BISCHOFFSHEIM ˝AFUA˝ (BAS-RHIN) PREMIERS RÉSULTATS

par Philippe Lefranc ANTEA SARL

10

Philippe Lefranc

Régionale des Antiquités Préhistoriques à entreprendre une fouille sur les parcelles voisines. À l’issue de deux campagnes menées entre 1985 et 1986, 65 structures furent mises au jour sur une surface d’environ 1100 m2 : la moitié de ces structures appartenaient à une grande maison datée de l’étape ancienne ou moyenne du Rubané ( Jeunesse et al. 1985). Outre ce plan de maison sub-complet, le site se distinguait par un important lot de tessons de la céramique de ˝La Hoguette˝ qui constitue aujourd’hui encore l’ensemble le plus riche mis au jour dans l’est de la France ( Jeunesse, Sainty 1991).

L’extension de l’habitat rubané vers l’est, suspectée dès la découverte du site, a été mise en évidence en 2000 lors d’une campagne de diagnostic motivée par l’implantation d’un vaste lotissement (Lefèvre 2000).

La campagne de fouille qui s’est déroulée entre juin et décembre 2002 s’est soldée par la découverte de près de 2000 structures appartenant dans leur majorité à 41 maisons rubanées identifiables, réparties sur environ 3 ha (fig. 2). Seule la limite est du site a été atteinte ; nous savons grâce aux découvertes anté-rieures que l’habitat rubané se prolonge vers l’ouest sur une surface probablement aussi importante que celle de l’emprise étudiée. Les autres structures de types fosses d’extraction, Kesselgruben, et ˝fentes˝ sont nombreuses et reparties sur toute l‘emprise étudiée. Nous avons également observé les tracés partiels de plusieurs palissades ainsi que deux sépultures.

2. Chronologie de l’occupation

Une première analyse de la céramique décorée nous a permis de distinguer six stades stylistiques recouvrant les étapes ancienne, moyenne et récente du Rubané. Les datations fournies par la céramique décorée – datations dont les fourchettes englobent le plus souvent l’intégralité d’une étape stylistique – ne nous autorisent malheureusement pas à restituer les phases de construction qui se sont succédées sur le site avec une grande précision. En nous fondant sur les styles céramiques, nous sommes en mesure de proposer une datation fiable, plus ou moins précise, pour 26 maisons seulement. Les autres datations proposées s’appuient sur des particularités architecturales à valeur chronologique tel le dispositif en Y, ou sur l’étude de stratigraphies verticales et horizontales.

L’étape ancienne est de loin la mieux représentée avec dix-huit bâtiments : cette étape a pu être subdivisée en deux stades baptisés ancien B et ancien C (Lefranc 2003) ; le Rubané ancien A, absent en Alsace mais bien défini dans la vallée du Neckar (Strien 2000), correspond à la phase de transition entre le Rubané le plus ancien et le Flomborn. Sur ces dix-huit maisons anciennes, quatre appartiennent au stade B et cinq au stade C ; les autres n’ont pu être plus précisément attribuées.

L’étape moyenne n’est représentée que par quatre ou cinq maisons. Cette relative rareté doit être imputée à la courte durée de cette étape stylistique, vite relayée par les premières manifestations du style du Rubané récent (Lefranc 2003).

L’étape récente, subdivisée en trois stades en Basse-Alsace, compte une douzaine de bâtiments dont la moitié appartient au tout début du Rubané récent (stade IVa1). Les stades suivants (IVa2 et IVb) sont moins bien représentés avec deux, peut-être trois bâtiments pour chaque stade. L’étape finale n’est pas attestée.

Le site, discrètement fréquenté au Néolithique moyen (Grossgartach récent), n’a été réoccupé qu’au Premier âge du Fer (Hallstatt D2/D3). Enfin, un fossé moderne traverse l’emprise d’est en ouest.

11

L’habitat rubané de Bischoffsheim ˝AFUA˝ (Bas-Rhin) : premiers résultats

Fig. 1 - Localisation du site de Bischoffsheim ˝AFUA˝ dans le cadre du Rubané de Basse-Alsace.

12

Philippe Lefranc

3. Les maisons

Sur les quarante et un bâtiments observés, 36 offrent des plans lisibles permettant de les rattacher avec plus ou moins de certitude à l’un des types définis par P. J.-R. Modderman (1970) : vingt-deux appartiennent à la catégorie des grandes maisons tripartites, douze peuvent être assimilés à des maisons bipartites et deux seulement (M6 et M39) à des petites maisons. La sous-représentation de ce dernier type correspond peut-être à la réalité mais l’on peut également invoquer l’éventuel regroupement des petites maisons dans un secteur du site non exploré, à l’image de ce que l’on observe sur l’habitat Rubané ancien de Geleen (Louwe Kooijmans et al. 2003).

Seize des vingt-deux maisons tripartites identifiées sont pourvues d’un fossé de fondation (72% des grandes maisons) ; deux maisons bipartites seulement (18%) présentent de tels aménagements.

Nous avons pu distinguer deux types de fossés de fondation : le premier est constitué par un creusement continu dont le fond, relativement plat, offre éventuellement la trace de poteaux, parfois visibles en surface. Le second type est constitué par la succession de petites fosses oblongues disposées en chapelet ; les deux types sont représentés au sein de toutes les étapes chronologiques.

Huit des douze maisons de l’étape ancienne qui présentent une partie centrale bien conservée sont pourvues de dispositifs en Y ou pseudo-Y. Cette configuration a été observée sur trois maisons bipartites et sur cinq grandes maisons. Quatre dispositifs en Y nous sont parvenus complets (M2, 10, 11, 38) : les maisons 29, 35 et 32 qui offrent des dispositifs partiellement conservés, sont également les maisons les plus érodées comme en témoignent leurs couloirs de séparation également incomplets.

Les maisons attribuées à l’étape ancienne, à l’exception notable des très grandes maisons 1 et 41 dont les longueurs respectives atteignent 40 et 42 m, n’outrepassent pas 30 m de longueur ; la moitié d’entre elles ne franchissent pas le seuil des 25 m pour une largeur comprise entre 5 et 6 m.

Les maisons tripartites du Rubané récent sont, de manière générale, plus longues (entre 25 et 40 m) et plus larges (entre 5,5 et 7,1 m) que les bâtiments anciens.

Enfin, on signalera trois maisons de plan trapézoïdal (M7, 31 et 34) dont une seulement a pu être très précisément datée de la seconde partie de l’étape récente (M31).

L’examen de la répartition de l’outillage lithique, du mobilier osseux, du matériel de mouture, de l’ocre et de la céramique au sein des fosses latérales donne des résultats similaires. Dans le détail, il existe à peu près autant de cas de figure que de bâtiments exploitables mais l’asymétrie quasi-systématique existant entre les zones de rejets des fosses occidentales et orientales peut être soulignée : dans la grande majorité des cas, les rejets localisés dans les fosses latérales ouest se concentrent à hauteur du couloir et au niveau de la première cellule de la partie centrale ; dans les fosses latérales bordant le côté oriental de ces mêmes maisons, les rejets sont préférentiellement concentrés au niveau de la seconde cellule de la partie cen-trale ou au niveau de la partie avant. Ce schéma se rapproche de ceux observés dans la maison 280 de Cuiry-lès-Chaudardes (Ilett et al. 1986) et dans les maisons 200 et 300 de Berry-au-Bac ˝Le Chemin de la Pêcherie˝ (Coudart 1998, fig. 84) où l’on note la même asymétrie entre la fosse latérale sud et la fosse nord. Le même cas de figure se rencontre sur deux maisons VSG de Bucy-le-Long ˝La fosse Tounise˝ (Constantin et al. 1995).

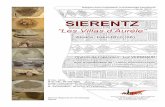

Toutes les maisons de Bischoffsheim sont, à l’instar des maisons rubanées de Basse-Alsace fouillées jus-qu’ici, orientées selon un axe ONO-ESE. À Bischoffsheim, les orientations couvrent un éventail compris entre 13 et 56 degrés ouest. Nous pouvons, sans risque majeur, affirmer que cette large palette d’orienta-tions trahit une évolution d’ordre chronologique (fig. 3).

Les maisons attribuées au Rubané ancien figurent toutes à l’intérieur d’un éventail compris entre 32 et 53 degrés ouest, avec un maximum de bâtiments orientés entre 41 et 53 degrés.

13

L’habitat rubané de Bischoffsheim ˝AFUA˝ (Bas-Rhin) : premiers résultats

Fig. 2 - Bischoffsheim˝AFUA˝, plan dʼensemble.

14

Philippe Lefranc

Les quatre bâtiments attribués à l’étape moyenne s’intègrent dans une fourchette serrée comprise entre 24 et 32 degrés ouest.

Au Rubané récent, l’éventail des orientations s’élargit (entre 13 et 37 degrés ouest), avec un maximum de maisons orientées entre 18 et 31 degrés ; sept maisons sont orientées sur un axe compris entre 13 et 21 degrés.

Une confrontation avec les rares maisons fouillées en Basse-Alsace (Nowicki et al. 1997 ; Jeunesse, 1993a), montre que, dans le détail, les habitats potentiellement contemporains ne privilégient pas les mêmes fourchettes d’orientations. À titre d’exemple, l’unique maison ancienne connue en Basse-Alsace avant notre fouille (Nowicki et al. 1997) suit un axe qui, à Bischoffsheim, affecte uniquement les bâtiments attribués aux étapes moyenne et récente (25 degrés ouest).

4. Les autres structures d’habitat

Les vestiges d’une palissade, composée de 17 trous de poteaux conservés, ont été observés. Les poteaux de faible diamètre, régulièrement espacés, dessinent un angle malheureusement occulté par une fosse latérale. Il s’agit peut-être des restes d’un enclos associé à une maison, à l’instar de ce qui a été mis en évidence sur le site de Colmar ˝Route de Rouffach˝ ( Jeunesse 1993b) et à Bylany (Pavlu, Zapotocka 1983). Son tracé partiel n’a malheureusement pas permis de la rattacher avec certitude à un bâtiment précis. D’autres alignements de trous de poteau de faible diamètre, observés en divers points du site, pourraient appartenir à ce type d’aménagement.

Les fentes – les Schlitzgruben des auteurs allemands – sont des structures profondes, oblongues et étroites, présentant un profil en V. À Bischoffsheim, les fentes les mieux conservées offrent des profondeurs comprises entre 0,60 et 1,20 m. Comme à l’accoutumée, le mobilier y est quasi inexistant.

La fonction de ces structures – associées en Alsace au Rubané et au Grossgartach ( Jeunesse, Sainty 1991 ; Lefranc et al. 1999) – reste énigmatique : leur concentration par ˝quartier˝ (jusqu’à 72 fentes à Bleicheim ˝Rebeneck˝ Kr. Emmendingen dans le Kaiserstuhl ; Jeunesse 1993a) et leur localisation à la périphérie des habitats a permis d’avancer l’hypothèse de structures affectées à des activités de tannage, hypothèse régulièrement remise en cause et pour laquelle nous ne disposons d’aucune donnée véritablement objective ( Jeunesse 1993a).

À Bischoffsheim, 28 des 35 fentes recensées sont localisées au centre de la zone décapée. Il est possible de distinguer deux concentrations principales : la première regroupe une douzaine de fentes orientées sur un axe OSO-ENE ou proche de l’axe N-S. La seconde concentration, un peu plus importante, associe une quinzaine de fentes orientées sur un axe ESE-ONO

Les quelques fentes isolées au nord et, principalement, au sud du décapage relèvent indifféremment deux orientations.

L’existence de deux grands groupes d’orientation dessinant plusieurs concentrations est pour le moins troublante et s’accorde difficilement avec l’hypothèse de structures liées à une activité artisanale. On pourra remarquer que ces orientations coïncident avec celles des deux grands groupes de sépultures qui dominent dans les nécropoles de Vendenheim ( Jeunesse et al. 2002) et de Schwetzingen (Behrends 1997) et que leur profil se rapproche de celui d’une grande partie des fosses constituant les fossés interrompus de type Rosheim ( Jeunesse, Lefranc 1999). À Rosheim même, les trois fentes mises au jour sont regroupées à proximité de l’interruption sud du fossé ; l’une d’elles recoupe perpendiculairement cette interruption selon un schéma attesté sur d’autres sites fossoyés rubanés, notamment à Langweiler 8, Köln-Lindenthal, Plaidt et Colmar ˝Route de Rouffach˝ ( Jeunesse 1993b). Ces quelques éléments, et particulièrement le lien attesté entre fossés et fentes sur plusieurs sites, incitent à reconsidérer l’hypothèse fonctionnelle de ces structures énigmatiques et à prendre en compte leur éventuelle dimension symbolique.

15

L’habitat rubané de Bischoffsheim ˝AFUA˝ (Bas-Rhin) : premiers résultats

Fig. 3 - Bischoffsheim ˝AFUA˝, orientation des maisons rubanées.

Enfin, on signalera un nombre important de petites fosses en cuvette (Kesselgruben), le plus souvent peu profondes et pauvres en matériel, ainsi que des fosses aux contours irréguliers et fonds mouvementés inter-prétées comme des fosses d’extraction de lœss. Les structures de type silo, bien représentées sur d’autres habitats rubanés (Krause 1997) n’ont pas été observées à Bischoffsheim.

5. Les mobiliers

Le mobilier, essentiellement recueilli dans les fosses latérales des maisons, sans être indigent, n’offre aucun caractère exceptionnel : il serait d’ailleurs assez difficile d’établir une échelle de richesse entre les maisons ayant livré du mobilier ou encore d’y rechercher de véritables indices de spécialisation. On recense toujours les mêmes catégories d’objets, représentées dans des proportions quasi équivalentes.

Outre la céramique relativement peu abondante au regard du nombre de fosses latérales intégralement fouillées, le mobilier recueilli se compose de 358 artefacts lithiques dont 99 outils, de 76 objets en os, de plus de 150 fragments de meules/molettes, d’une cinquantaine de broyons, de colorant, de rares éléments de parure et d’importants ensembles d’ossements animaux.

16

Philippe Lefranc

L’étape ancienne a livré un très beau corpus céramique de référence. On peut d’ores et déjà noter parmi les types rares, plusieurs vases à décors plastiques, malheureusement fragmentaires, un motif secondaire clairement anthropomorphe et plusieurs fragments d’écuelles à bord polylobé. On note également, pour l’étape moyenne, un fragment de vase aviforme et un fragment de pied annulaire décoré qui peut évoquer certains vases zoomorphes de Bad Nauheim-Nieder-Mörlen (Schade-Lindig 2002) ou d’autres fragments d’objets indéterminés classés sous le terme générique de ˝Kultgegenständen˝ (Kaufmann 1976). Enfin, toujours en contexte Rubané moyen, il faut signaler un petit tesson orné d’un cordon et appartenant probablement à une forme de type couvercle évoquant le Néolithique méridional (van Willigen 2000).

La céramique décorée de la première partie de l’étape récente, stade bien représenté sur le site, constitue également un nouvel ensemble de référence : d’après une première analyse qui demande confirmation, il semble que nous ayons, à Bischoffsheim, un stade archaïque du Rubané récent un peu plus ancien que le stade IVa1 défini à Rosheim ˝Renecka˝ (Lefranc 2003).

La composante autochtone se résume à un unique tesson Limbourg issu d’un contexte mal daté. Aucun nouveau tesson de la céramique de ˝La Hoguette˝ n’a été découvert.

L’outillage lithique a livré de belles séries d’armatures de flèche (27% de l’outillage) et de faucilles (31%), des grattoirs (25%), des pièces esquillées (12%) et de rares perçoirs (5%). L’outillage en roche tenace se réduit à quatre lames d’herminettes plates, cinq lames de micro-herminettes et une petite masse perforée.

L’ensemble de l’industrie osseuse totalise 76 artefacts. On enregistre une très forte majorité de poinçons sur métapodes, (32 individus, soit un peu plus de 42 % des effectifs). Viennent ensuite les lissoirs, les biseaux et les spatules (autour de 8 % des effectifs par type), puis les pointes plates façonnées sur côtes (Haack 2002) et d’autres objets plus rares dont deux fragments de haches-marteau perforées en bois de cerf, issus de contextes Rubané ancien : ce type d’outil est attesté sur de nombreux autres sites alsaciens, notamment à Colmar ˝Route de Rouffach˝, Ensisheim ˝Les Octrois˝, Ensisheim ˝Ratfeld˝, Wettolsheim ˝Ricoh˝, Rosheim ˝Mittleres Haussigfeld˝ ( Jeunesse 1993b), ainsi que Rosheim ˝Gachot˝ (Thévenin, Munger 1971). Les contextes clairement datés renvoient tous aux étapes ancienne, voire moyenne du Rubané.

La parure, quasi inexistante, se réduit à une pendeloque grossièrement façonnée en terre cuite, une défense de suidé perforée et un objet de type ˝Gewandtknebel˝ ou ˝Geweihknebel˝ ; ces parures sur andouiller perforé, systématiquement associées à des contextes funéraires, sont connues en une trentaine d’exemplaires, de la Moravie à la vallée du Rhin, à toutes les étapes du Rubané ; localisées au niveau du bassin, elles accompagnent toujours des individus de sexe masculin (Jeunesse 1997). L’exemplaire de Bischoffsheim provient d’une fosse latérale dont la céramique appartient à la transition Rubané moyen/Rubané récent.

L’ocre est très abondante sur l’ensemble de la surface décapée. Nous avons recensé près de 500 fragments de ce colorant dont une cinquantaine de fragments de galets d’ocre naturelle. Ce minéral est disponible dans les conglomérats tertiaires Latfordiens de la colline du Bischenberg, localisée à quelques centaines de mètres à l’ouest du site. L’exploitation de ces niveaux par les Rubanés a été confirmée par les analyses chimiques de deux blocs d’ocre découverts à Bischoffsheim en 1985 et de deux échantillons prélevés sur le Bischenberg ( Jeunesse, Sainty 1991). L’utilisation et la transformation du colorant sont attestées par de très nombreux outils (meules, fragments de polissoirs, broyons) présentant des surfaces ocrées.

Avec quelques 150 fragments de meules/molettes et une cinquantaine de broyons, le matériel de mouture peut être considéré comme abondant. Cette forte représentation des objets en grès se rencontre sur l’ensem-ble des sites du piémont vosgien, proches des sources de matière première. L’immense majorité des meules est réalisée sur grès : quelques objets seulement sont en granit. L’éventail des grès exploités est assez large : certaines meules sont en poudingue, d’autres en grès rose à grain moyen. Les objets identifiés à des polissoirs, généralement à cause de leurs deux surfaces actives à concavité très prononcée et leur faible épaisseur, sont quasi-systématiquement réalisés dans un grès jaune clair à grisâtre, à grain très fin.

17

L’habitat rubané de Bischoffsheim ˝AFUA˝ (Bas-Rhin) : premiers résultats

6. Les sépultures

Le site a livré deux sépultures isolées dont celle d’un enfant inhumé en position fléchie sur le côté gauche, bras ramenés vers le visage, sans dépôt funéraire. Son orientation est ENE/OSO, tête à l’est. Il s’agit de la seconde tombe d’enfant mise au jour sur cet habitat ( Jeunesse, Sainty 1991). L’existence de tombes isolées d’enfants à l’intérieur des habitats est un phénomène répandu dans l’ensemble des provinces rubanées suffisamment documentées (Orscheidt 1997 ; Constantin et al. 1982).

La seconde sépulture isolée appartient à un type moins fréquent ; il s’agit d’un adulte richement doté, reposant sur le côté gauche, membres inférieurs fléchis et bras ramenés vers le visage (fig. 4). Il s’agit d’un antipodique, orienté ESE-ONO, tête à l’ouest. La céramique permet de l’attribuer au stade initial de l’étape récente. Le dépôt funéraire se compose de onze objets. Trois ont été recueillis dans le remplissage, à une dizaine de centimètres au-dessus de l’individu inhumé, au niveau de la partie supérieure du corps :

Fig. 4 - Bischoffsheim ˝AFUA˝, plan de la sépulture 4000.

18

Philippe Lefranc

il s’agit d’un grand fragment de jatte hémisphérique et de deux fragments de meules en grès. Le mobilier déposé au niveau du squelette se répartit en cinq catégories : outillage en silex, outillage poli, céramique, outillage osseux et ˝broyon˝.

Une lame d’herminette plate reposait sur sa face dorsale, au sud de l’humérus droit. Deux armatures de flèche dont une en os, étaient localisées au niveau des jambes. Un fragment d’outil indéterminé en os, peut-être une spatule, a été découvert à l’extrémité du pied droit. Deux vases sub-complets reposaient côte à côte à l’extrémité est de la tombe. Le troisième vase, brisé en deux grands fragments, a été déposé au sud du bassin. L’inventaire est complété par un broyon, partiellement localisé sous la tête de l’individu ; la face en contact avec le fond de la tombe était recouverte d’une importante couche d’ocre.

Aucun des quatre vases déposés dans la tombe n’était complet. Ce cas de figure qui s’observe également sur tous les dépôts céramiques étudiés dans la nécropole basse-alsacienne de Vendenheim ( Jeunesse et al. 2002), montre que les vases étaient préalablement brisés avant d’être déposés dans la tombe. La jatte hémisphérique recueillie dans le remplissage appartient à un type attesté dans deux tombes de Vendenheim et dans trois sépultures d’Aiterhofen (Nieszery 1995). On la rencontre également, mais dans une unique sépulture, dans la nécropole d’Elsloo (Moddermann 1970) : il est probable qu’en Basse-Alsace, au moins à l’étape récente, les jattes hémisphériques se substituent aux écuelles à bord polylobé (Zipfelschalen) en usage dans régions du Rhin inférieur et de l’Elbe durant tout le Rubané et au-delà. Cette dernière forme est attestée à Bischoffsheim – et pour la première fois en Alsace – dans des contextes domestiques attribués à l’étape ancienne.

7. La place de Bischoffsheim dans la hiérarchie des habitats rubanés

J. Lüning a introduit dans la recherche sur les habitats rubanés la notion de ˝groupement d’habitats˝. Ces Siedlungsverbände s’organisent autour d’une ˝place centrale˝ qui se distingue des autres habitats par un certain nombre de caractères dont une occupation ininterrompue et, dans le cas de Langweiler 8, une fonction d’importateur et de redistributeur de silex liée à des réseaux d’échanges à longue distance (Lüning 1998). En Hesse, les études réalisées par J. Kneipp ont montré que les places centrales se caractérisaient là aussi par un mobilier diversifié trahissant des contacts lointains (Kneipp 1995). Les places centrales sont également les plus vastes (entre 5 et 12 hectares).

L’extrême rareté des habitats fouillés sur de vastes surfaces en Alsace nous interdit de nous livrer à une étude aussi poussée que celle réalisée sur le plateau d’Aldenhoven. Cependant, quelques remarques peuvent être formulées : en Basse-Alsace, la seule place centrale que nous pouvons identifier avec quelque certitude est celle de Rosheim ˝Sainte-Odile˝ ( Jeunesse, Lefranc 1999). Elle se distingue par un mobilier très riche et diversifié (herminettes, mobilier osseux), de nombreuses importations céramiques témoignant de contacts avec les régions du Neckar, de la Hesse, voire avec la Stichbandkeramik ancienne, ainsi que par l’existence d’un fossé interrompu à probable vocation cérémonielle.

La place du site de Bischoffsheim dans la hiérarchie des habitats rubanés peut se déduire de l’analyse du mobilier recueilli : ce dernier, nous l’avons souligné, n’offre guère de caractère particulier ; l’outillage poli est rarissime, l’outillage en silex correspond à la moyenne de ce que l’on peut s’attendre à trouver sur un site bas-alsacien et la céramique décorée est de production régionale. Les importations d’autres régions stylistiques, font ici presque totalement défaut. Elles se résument à quelques importations de Haute-Alsace et à un tesson de style Rubané du Nord-Ouest. À titre de comparaison, les importations découvertes à Rosheim sont dix fois plus nombreuses pour une surface fouillée dix fois plus restreinte. Il est donc ten-tant, en l’état des recherches, d’identifier Bischoffsheim à un site satellite dépendant du site de Rosheim, localisé 2 km plus au nord.

19

L’habitat rubané de Bischoffsheim ˝AFUA˝ (Bas-Rhin) : premiers résultats

8. Conclusion

Avec quarante et une maisons identifiées sur une surface de 3 ha, le site rubané de Bischoffsheim rivalise avec les plus importants sites d’habitat à occupation longue fouillés outre-Rhin. La majorité des bâtiments offrent des plans complets ou sub-complets qui viennent très utilement enrichir le maigre corpus dont nous disposions jusqu’ici pour la Basse-Alsace. Parmi les résultats les plus immédiats, il faut souligner l’augmentation de la taille des bâtiments entre les étapes ancienne et récente, le changement d’orientation qui s’opère entre ces mêmes étapes et l’apparition, semble-t-il tardive (stade IVb), du plan trapézoïdal.

Les autres structures découvertes se résument à des fosses de types divers, deux importantes concentrations de ˝fentes˝, les tracés partiels de palissades et deux sépultures isolées dont un enfant inhumé sans dépôt funéraire et un adulte richement doté.

Le mobilier, relativement rare au regard de la surface fouillée, constitue tout de même un corpus étoffé dont l’étude ne fait que commencer. On signalera particulièrement le bel ensemble lithique qui constitue avec les mobiliers de Rosheim ˝Sainte-Odile˝ et de Vendenheim ˝Le Haut-du-Coteau˝, une des plus importantes collections de Basse-Alsace. L’outillage osseux vient quant à lui compléter la collection de référence du site de Rosheim ˝Sainte-Odile˝. Le corpus céramique, s’il n’équivaut pas à celui de Reichstett ˝Schamli˝, constitue néanmoins une collection de référence, surtout pour l’étape ancienne et plus particulièrement le stade ancien C, récemment défini et encore peu représenté. L’étude des restes osseux animaux, le plus souvent issus de contextes relativement bien datés, apportera à n’en pas douter quelques précisions sur l’évolution des systèmes d’élevage en Basse-Alsace (Arbogast, Jeunesse 1996).

Enfin, de nombreux échantillons de sédiments ont été prélevés dans les fosses latérales en vue d’analyses carpologiques, en accord avec les chercheurs de l’université de Bâle.

20

Philippe Lefranc

Bibliographie

Arbogast, Jeunesse 1996 : ARBOGAST (R.-M.), JEUNESSE (Ch.). — Réflexions sur la signification des groupes régionaux du Rubané : l’exemple du Rhin supérieur et du Bassin parisien. AK 26, 1996, pp. 395-404.

Behrends 1997 : BEHRENDS (R.-H.). — La nécropole rubanée de Schwetzingen (Kr. Rhin-Neckar, Bade-Wurtemberg), dans : Le Néolithique danubien et ses marges entre Rhin et Seine, Actes du 22e colloque interrégional sur le Néolithique, CAPRAA supplément, 1997, pp. 17-29.

Coudart 1998 : COUDART (A.) - Architecture et société néolithique, Documents d’Archéologie Française 67, 1998, 239 p.

Constantin et al. 1982 : CONSTANTIN (C.), COUDART (C.), DEMOULE ( J. P.), ILETT (M.). — The Late Bandkeramik of the Aisne Valley : Environment and spatial organization, Analecta Praehist. Leidensia 15, 1982, pp. 45-61.

Constantin et al. 1995 : CONSTANTIN (C.), FARRUGGIA ( J. P.), GUICHARD (Y.). — Deux sites du groupe de Villeneuve-Saint-Germain à Bucy-le-Long (Aisne), RAP, 1995, pp. 3-59.

Haack 2002 : HAACK (F.). — Die bandkeramischen Knochen-, Geweih- und Zahnartefakte aus den Siedlungen Herxheim (Rheinland-Pfalz) und Rosheim (Alsace). Mémoire de maîtrise, Université de Freiburg im Breisgau, 2001-2002.

Ilett et al. 1986 : ILETT (M.), PLATEAUX (M.), COUDART (A.). — Analyse spatiale des habitats du Rubané récent. Problèmes actuels, dans : DEMOULE (J.-P.), GUILAINE (J.) dir. — Le Néolithique de la France, 1986, Paris, pp. 131-140.

Jeunesse 1986 : JEUNESSE (Ch.) - Rapport avec le Néolithique ancien d’Alsace de la céramique ˝danubienne˝ de la Hoguette (à Fontenay-le-Marmion, Calvados). Actes du 10e colloque interrégional sur le Néolithique, Caen, 1983, RAO, suppl. 1, 1986, pp. 41-50.

Jeunesse 1993a : JEUNESSE (Ch.). — Recherches sur le Néolithique danubien du sud de la Plaine du Rhin Supérieur et du Nord de la Franche-Comté. Thèse de doctorat. USH de Strasbourg II, 1993, 2 vol.

Jeunesse 1993b : JEUNESSE (Ch.). — L’habitat rubané de Colmar ˝Route de Rouffach˝ (Haut-Rhin). Fouilles 1985-1986. CAPRAA 9, 1993, pp. 205-266.

Jeunesse 1997 : JEUNESSE (Ch.). — Pratiques funéraires au Néolithique ancien. Sépultures et nécropoles danubiennes 5500-4900 av. J.-C. Paris, Errance, 1997, 167 p.

Jeunesse, Lefranc 1999 : JEUNESSE (Ch.), LEFRANC (Ph.). — Rosheim ˝Sainte-Odile˝ (Bas-Rhin), un habitat rubané avec fossé d’enceinte – Première partie : les structures et la céramique. CAPRAA 15, 1999, pp. 1-111.

Jeunesse, Sainty 1991 : JEUNESSE (Ch.), SAINTY ( J.). — Bischoffsheim ˝Le village˝ (Bas-Rhin). Un habitat rubané avec céramique de la Hoguette. CAPRAA 7, 1991, p. 15-58.

Jeunesse et al. 1985 : JEUNESSE (Ch.), SAINTY ( J.), NASSAU ( J.-P.). — Découverte d’un plan de maison du Néolithique ancien à Bischoffsheim (Bas-Rhin). CAPRAA 1, 1985, pp. 8-23.

Jeunesse et alii 2002 : JEUNESSE (Ch.)dir., ALIX (G.), ARBOGAST (R.-M), BOES (E.), LASSERRE (M.), LEFRANC (Ph.), MAUVILLY (M.), REBMANN (T.), SCHNEIKERT (F), SIDERA (I.). — Vendenheim ˝Le Haut du Cotea˝. Une nécropole du Néolithique ancien. DFS, SRA d’Alsace, Institut national de recherches archéologiques préventives, Strasbourg, 2002, 3 vol.

Kaufmann 1976 : KAUFMANN (D.). — Linienbandkeramische Kultgegenstände aus dem Elbe-Saale-Gebiet, Jahresschrift für Mitteldeutsche Vorgeschichte 60, 1976, pp. 61-96.

Kneipp 1995 : KNEIPP ( J.). — Frühbäuerliche Siedlungsverbände an Diemel, Esse und unterer Fulda. Gedanken zur sozialen und wirtschaflischen Struktur vor 7000 Jahren. Zeitschr. Ver. Hessische Gesch. U. Landeskde 100, 1995, pp. 1-19.

Krause 1997 : KRAUSE (R.). — Un village rubané avec fossé d’enceinte et nécropole près de Vaihingen / Enz, dept. Ludwigsburg, dans : Le Néolithique danubien et ses marges entre Rhin et Seine. Actes du 22e colloque interrégional sur le Néolithique, Strasbourg 27-29 oct. 1995. Supplément aux CAPRAA, pp. 45-56.

Lefèvre 2000 : LEFEVRE (Ph.). — Bischoffsheim ˝AFUA du stade˝, DFS de diagnostic, AFAN/SRA Alsace, juin 2000.

Lefranc 2003 : LEFRANC (Ph.). — Rubané de Haute-Alsace et Rubané de Haute-Alsace, deux groupes régionaux du Néolithique ancien du sud de la plaine du Rhin supérieur : l’apport de la céramique décorée. Thèse de doctorat sous la direction de Ch. Jeunesse, Université Marc Bloch/USHS Strasbourg II, 2003, 2 vol., 591 p.

Lefranc et al. 1999 : LEFRANC (Ph.), MAUVILLY (M.), ARBOGAST (R.-M). — L’habitat Néolithique moyen (cultures de Grossgartach et de Roessen) de Rosheim ˝Laser˝. CAPRAA 15, 1999, pp. 113-151.

Louwe Kooijmans et al. 2003 : LOUWE KOOIJMANS (L.-P), van DE VELDE (P.), KAMERMANS (H.). — The early Bandkeramik settlement of Geleen-Janskamperveld : Its intrasite structure and dynamics, Internationale Archäologie 20, 2003, pp. 373-397.

Lüning 1998 : LUNING ( J.). — L’organisation régionale des habitats rubanés : sites centraux et sites secondaires (groupements de sites). Actes du 23e colloque interrégional sur le Néolithique, Bruxelles. Anthropologie et Préhistoire 109, 1998, pp. 163-185.

21

L’habitat rubané de Bischoffsheim ˝AFUA˝ (Bas-Rhin) : premiers résultats

Modderman 1970 : MODDERMAN (P.-J.R). — Linearbandkeramik aus Elsloo und Stein. Analacta Praehistorica Leidensia 3, 1970, 218 p.

Nieszery 1995 : NIESZERY (N.). —Linearbandkeramische Gräberfelder in Bayern. Internationale Archäologie 16, Espelkamp, 1995, 317 p.

Nowicki et al. 1997 : NOWICKI (P.), SAINTY ( J.), JEUNESSE (Ch.). — Un nouvel habitat du Néolithique ancien et moyen à Achenheim (Bas-Rhin). CAPRAA 13, 1997, pp. 17-24.

Orscheidt 1997 : ORSCHEIDT ( J.). — Sépultures rubanées en habitat dans le Bade-Wurtemberg. Études archéologiques et anthropologiques, Le Néolithique danubien et ses marges entre Rhin et Seine. Actes du 22e colloque interrégional sur le Néolithique, Strasbourg, 1995, CAPRAA supplément, 1997, pp. 57-63.

Pavlu, Zapotocka 1983 : PAVLU (I.), ZAPOTOCKA (M.). — Bylany. Katalog A.1, Prague, 293 p.

Schade-Lindig 2002 : SCHADE-LINDIG (S.). — Idol- und Sonderfunde der bandkeramischen Siedlung von Bad Nauheim-Nieder-Mörlen „Auf dem Hempler“, Germania 80, 2002, pp. 47-114

Strien 2000 : STRIEN (H.-C). — Untersuchungen zur Bandkeramik in Württemberg. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie Bd. 69, Habelt, Bonn, 2000.

Thévenin, Munger 1971 : THEVENIN (A.) et MUNGER (Ch.) - Découverte d’un fragment de statuette néolithique à Rosheim. B.S.P.F. 68, 1971, Etudes et Travaux, fasc. 2, 1971, pp. 533-539.

Thévenin, Sainty 1974 : THEVENIN (A.), SAINTY (J.). — Découvertes pré- et protohistoriques à Bischoffsheim et aperçu sur le peuplement du secteur Bischoffsheim/Rosheim/ Griesheim-près-Molsheim. CAAAH 18, 1974, pp. 23-32.

Van Willigen 2000 : van WILLIGEN (S.). — Die Neolithisierung im nordwestlichen Mittelmeerraum. Thèse de Doctorat, Albert-Ludwigs-Universität zu Freiburg im Br., 2 vol.