Vecchi e nuovi scavi nel tempio di Iuno Sospita a Lanuvio. Considerazioni sulla pianta del tempio...

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

5 -

download

0

Transcript of Vecchi e nuovi scavi nel tempio di Iuno Sospita a Lanuvio. Considerazioni sulla pianta del tempio...

nuova serie

Rivista del Dipartimento di Scienze dell’antichità

Sezione di Archeologia classica, etrusco-italica, cristiana e medioevale

Fondatore: giulio q. giglioli

Direzione Scientifica

maria paola baglione, gilda bartoloni, luciana drago, enzo lippolis, laura michetti, gloria olcese,

domenico palombi, maria grazia picozzi, francesca romana stasolla

Direttore responsabile: gilda bartoloni

Redazione:franca taglietti, fabrizio santi

Vol. LXV - n.s. II, 42014

«L’ERMA» di BRETSCHNEIDER - ROMA

ISBN CARTACEO 978-88-913-0898-6ISBN DIGITALE 978-88-913-0895-5

ISSN 0391-8165

© COPYRIGHT 2014 - SAPIENZA UNIVERSITà DI ROMAAut. del Trib. di Roma n. 104 del 4 aprile 2011

Volume stampato con contributo della Sapienza Università di Roma

Archeologia classica : rivista dell’Istituto di archeologia dell’Università di Roma. - Vol. 1 (1949). - Roma : Istituto di archeologia, 1949. - Ill. ; 24 cm. - Annuale. - Il complemento del titolo varia. - Dal 1972: Roma: «L’ERMA» di Bretschneider. ISSN 0391-8165 (1989)

CDD 20. 930.l’05

Comitato Scientifico

pierre gros, sybille haynes, tonio hölscher, mette moltesen, stephan verger

Il Periodico adotta un sistema di Peer-Review

p. 59

» 227

» 7» 181

» 139

» 255

» 103

» 513

» 331

» 291» 461

» 401

INDICE DEL VOLUME LXV

articoli

colonna g., Gli scavi Santangelo nell’area urbana di Veio (1945-1952) .........di fazio c., guidone s., Disiecta membra nella basilica di Santa Maria in

Trastevere ........................................................................................................ drago l., bonadies m., carapellucci a., predan c., Il pittore di Narce e

i suoi epigoni a Veio ........................................................................................ferrara f.m., Demetriade in Tessaglia. La polis e il palazzo reale macedone...gobbi a., milletti m., Le lekythoi a reticolo e la loro diffusione lungo la

dorsale tirrenica ....................................................................................petrucci i., La decorazione scultorea della facciata principale del casino

Borghese dall’epoca del principe Camillo ai giorni nostri. Nuove ricerche per la collezione di antichità ...........................................................................

santi f., Vecchi e nuovi scavi nel tempio di Iuno Sospita a Lanuvio. Considerazioni sulla pianta del tempio tardo-arcaico ...............................................................

NOTE E DISCUSSIONI

bevilacqua g., Contesto e fuori contesto: alcune osservazioni topografiche sulle iscrizioni ‘magiche’ di Roma ..................................................................

camporeale g., Iconografie abnormi nei vasi di impasto falisci e capenati del VII secolo a.C. ................................................................................................

carafa p., Le origini di Roma: dati archeologici, ricostruzione storica e la città dell’VIII secolo a.C. ........................................................................................

cossu v., Un colombario di liberti e di liberte di Mecenate: alcune considerazioni....de stefano f., Hercules Musarum in Circo Flaminio. Dalla dedica di Fulvio

Nobiliore alla Porticus Philippi ......................................................................

indice del volume lxv

p. 533» 363

» 351

» 499» 393

» 433

» 473

» 577

» 583

» 607

» 587

» 565

» 593

» 595

» 568

» 612

» 620» 624

» 633

gerogiannis g.m., Città greche a impianto non regolare: il caso di Larisa di Tessaglia nelle fasi ottomane e bizantine ........................................................

pacetti m.s., Su alcuni specchi etruschi rinvenuti nel Viterbese ........................ paolucci g., Peleo e Teti su un’anfora etrusca a figure nere da Tolle (Chianciano

Terme) .............................................................................................................riccomini a.m., porciani l., Su una statuetta con imperatore e barbaro nel

Museo di Antichità di Torino ..........................................................................taborelli l., Per le produzioni e i commerci del lykion nella Sicilia sud-orientale ....taglietti f., Un nuovo sarcofago con scene dell’oltretomba ad Ariccia. Qualche

riflessione ........................................................................................................vasselli e., Appunti per un censimento dei colombari urbani: il caso di Vigna

Aquari ..............................................................................................................

RECENSIONI E SEGNALAZIONI

anguissola a. (ed.), Privata Luxuria. Towards an Archaeology of Intimacy: Pompeii and Beyond (R. olivito) .................................................................

beykan m., Ionische Kapitelle auf Prokonnesos. Produktion und Export römischer Bauteile, Istanbuler Forschungen 53 (N. mugnai) ..............

cascino r., di giuseppe h., patterson H. (eds.), Veii. The Historical Topography of the Ancient City. A restudy of John Ward Perkins’s Survey

(g. bartoloni) ..............................................................................................kokkorou-alevras g., niemeier W.d. (hrsg./Εκδ.), Neue Funde archai-

scher Plastik aus griechischen Heiligtümern und Nekropolen. Νέα ευρήματα αρκαïκής γλυπτικής από ελλενικά ιερά και νεκροπόλεις (f. santi) ..............

la torre g.f., torelli m. (a cura di), Pittura ellenistica in Italia e in Sicilia. Linguaggi e tradizioni (I. bragantini) .........................................................

maschek d., Rationes decoris. Aufkommen und Verbreitung dorischer Friese in der mittelitalischen Architektur des 2. und 1. Jahrhunderts v. Chr, Wiener Forschungen zur Archäologie, Band 14 (p. pensabene) ...............................

nenna m.-d (éd.), L’enfant et la mort dans l’Antiquité, II. Types de tombes et traitement des enfants dans l’antiquité gréco-romaine (c. vismara) ..........

ovadiah a., turnheim y., Roman Temples, Shrines and Temene in Israel, RdA Suppl. 30 (e. borgia) ....................................................................................

pisani m., Avvolti dalla morte. Ipotesi di ricostruzione di un rituale di incinera-zione a Tebe (a. de cristofaro) .................................................................

taloni m., Le tombe da Riserva del Truglio al Museo Pigorini di Roma (M. arizza) ...................................................................................................

venturini f., I mosaici di Cirene di età ellenistica e romana (e. gasparini) ...

Pubblicazioni ricevute ............................................................................................

ArchCl, LXV, 2014, pp. 103-138

VECCHI E NUOVI SCAVI NEL TEMPIO DI IUNO SOSPITA A LANUVIOCONSIDERAZIONI SULLA PIANTA DEL TEMPIO TARDO-ARCAICO

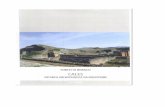

Prima delle indagini svoltesi tra il 2006 e il 2011 nel tempio di Iuno Sospita sotto la direzione scientifica di Fausto Zevi e quella di cantiere di chi scrive1, gli unici scavi condotti nel sito furono quelli che nel 1914-19152 riportarono alla luce i resti della strut-tura templare della dea lanuvina (Fig. 1), la cui ubicazione all’interno del santuario a lei dedicato sul colle San Lorenzo, nonostante gli sterri compiuti da Lord Savile Lumley tra 1884 e il 1892, era rimasta fino ad allora ignota. Gli scavi furono intrapresi per conto della Regia Soprintendenza agli Scavi di Roma e del Lazio dall’allora direttore Angelo Pasqui dietro segnalazione di Monsignor Alberto Galieti, erudito locale e ispettore onorario, di alcuni ruderi presenti in quella parte del colle compreso tra il villino Consolo – ora non più esistente – e la proprietà dei fratelli Baccarini, successivamente donata alla Congrega-zione Salesiana e oggi occupata dalla RSA (Residenza Sanitaria Assistita) (Fig. 2)3. Delle prime indagini diede notizia nel Bollettino della Società Archeologica Romana del 1914 G. Massano, specificando che gli scavi si dovettero all’iniziativa «del consocio prof. A. Galieti – R. Ispettore dei Monumenti e Scavi» e furono resi possibili «mercé il benevolo interessamento ed il vero spirito di sacrificio» del proprietario del fondo Pietro Beccarini «non nuovo e non per la prima volta creditore di gratitudine agli archeologi», poiché – così veniamo informati – aveva proposto la restituzione del nome antico ‘Lanuvio’ all’allora ‘Civitalavinia’ e aveva restaurato e reso accessibile la torre di Piazza, tuttora un segno di riconoscimento inequivocabile per chi arriva al paese. «L’Ufficio Scavi»– scrive Massano – «si occupò subito della iniziativa», dando i fondi necessari allo scavo, evidentemente condotto sul campo da Angelo Pasqui di cui l’autore della notizia loda «l’operosità»4. Già allora il breve resoconto informava che del tempio erano stati rinvenuti i muri perimetrali in «opus etruscum a lunghi blocchi, alti e larghi cm 38, e lunghi da una media di m. 1,50,

1 I risultati dei nuovi scavi, presentati in più convegni in Italia e all’estero, sono stati parzialmente pub-blicati in vari contributi: Santi 2010; Zevi, Santi, attenni 2011; Zevi, attenni, Santi 2012. Vd. anche Santi c.d.s. La pubblicazione completa delle nostre indagini è in preparazione.

2 La prima campagna di scavo ebbe inizio il 4 Maggio del 1914 – il 5 invece secondo Galieti (Galieti 1916, p. 24, nota; Id. 1916-1917, p. 32) – e proseguì fino al 6 Ottobre dello stesso anno; gli scavi vennero ripresi il 15 Febbraio del 1915 e si conclusero il successivo 6 Marzo (Bendinelli 1921, col. 298).

3 Bendinelli 1921, col. 298; Galieti 1928, p. 75; ChiaruCCi 1983, p. 169.4 MaSSano 1914, p. 193.

104 faBriZio Santi

Fig. 1. lanuvio. Pianta del tempio di Giunone Sospita, realizzata nel 1919 dall’architetto I. Gismondi dopo gli scavi Pasqui (da Bendinelli 1921, tav. II).

veCChi e nuovi SCavi nel teMpio di iuno sospita a lanuvio 105

Fig. 2. lanuvio. Pianta del santuario di Giunone Sospita, realizzata nel 1920 dall’architetto I. Gismondi dopo gli scavi Pasqui (da Bendinelli 1921, tav. I).

106 faBriZio Santi

fino ad un massimo di m. 2,30, incastrati l’uno coll’altro e connessi senza cemento» che delimitavano un rettangolo di m 20 × 245. Galieti che, come sappiamo sempre dalla sum-menzionata nota accompagnò il Massano nella visita agli scavi6, dovette verosimilmente coadiuvare il Pasqui sul campo (Fig. 3) ed a lui si deve la prima breve trattazione delle rovine nel Bollettino dell’Associazione Archeologica Romana del 1916-1917 con una pri-ma sistemazione in fasi, poi ripresa nella sua pubblicazione del 1928, che, a prescindere dalla cronologia da assegnare alle fondazioni ed ai resti visibili7, rimane tuttora quella più

5 Ibid., pp. 194-195.6 Ibid., p. 195.7 Galieti riteneva infatti che il perimetro delle fondazioni e i due plinti più grandi (I, K nella pianta Galieti

del 1928, vd. Fig. 5) davanti alla cella appartenessero ad una fase imperiale, forse al restauro dei templa lanu-viana compiuto da Antonino Pio, che i tre plinti più piccoli (M, O, P, Fig. 5) con l’allineamento di blocchi ad essi antistante fossero da attribuire al tempio di IV-III sec. a.C. e che i blocchi in tufo giallo orientati da SW a NE nella parte anteriore del tempio costituissero gli unici resti di un tempio arcaico, decorato dalle antefisse a testa di Menade rinvenute da Savile nell’area di Villa Sforza (Galieti 1916-1917, rispettivamente alle pp. 33, 34 e 35).

Fig. 3. lanuvio, Tempio di Giunone Sospita. Monsignor A. Galieti al centro e Pietro Baccarini a destra sul battuto pavimentale arcaico davanti alla colonna O (vd. infra nel testo e Fig. 5; foto Museo Civico Lanuvino).

veCChi e nuovi SCavi nel teMpio di iuno sospita a lanuvio 107

valida. «Ormai il vaso del tempio8», affer-ma Galieti in questa prima e breve pubbli-cazione, «è completamente liberato dalla terra9». Alcune notizie sugli scavi erano state fornite in maniera piuttosto concisa dallo stesso Galieti in una nota di un arti-colo relativo al culto e al carattere di Iuno Sispita Mater Regina, apparso nel Bolletti-no Comunale del 1916: qui questi ci infor-ma che il primo saggio di scavo, intrapre-so da Angelo Pasqui, allora già venuto a mancare, aveva portato al rinvenimento, a solo tre giorni dall’inizio delle indagini, di una base delle colonne del «pronao del tempio» (Fig. 4) – è da pensare piuttosto che si tratti del basamento di colonna O (Figg. 4-5) come sembrerebbero indicare le foto di scavo e come si ricava da un’at-tenta analisi del testo – assieme ad «espia-zioni» di fave «fossilizzate» e ceci, di cui questi invece parla compiutamente10. Galieti poi, oltre a lamentare la mancanza di una «completa e sollecita» relazione «di tutto l’andamento dello scavo» si augura la ripresa e il completamento dell’esplora-zione del tempio11, evidentemente dunque non ancora del tutto indagato.

8 Non si tratta di un errore. L’erudito lanuvino ha infatti utilizzato un termine letterario per indicare l’“in-vaso”. Dal Vocabolario della lingua italiana Treccani alla voce “vaso”: «La parte interna di una sala, di un tea-tro, di una chiesa, o d’altro ambiente, considerata nella sua capacità».

9 Galieti 1916-1917, p. 35.10 Galieti 1916, pp. 23-25. Che il plinto di colonna rinvenuto per primo da Bendinelli sia quello denomi-

nato con la lettera O e non uno dei due plinti K o I nella pianta di Galieti (Fig. 5), effettivamente pertinenti al pronao del tempio medio-repubblicano (di età imperiale per Galieti) è confermato dal fatto che gli unici depo-siti di fave e ceci furono rinvenuti tra i basamenti O e P (nn. 1-5 nella fig. 9 in Galieti 1928, p. 106; qui Fig. 13). In un primo momento, come si ricava dal testo del 1916, Galieti dovette pensare che i plinti di colonna più occidentali fossero pertinenti al pronao di una seconda fase costruttiva del tempio. Galieti parla inoltre di «pia-no del pronao» che altro non è che il cd. ‘battuto arcaico’ (cfr. infra; Galieti 1916, pp. 23-25).

11 Ibid., pp. 23-24, nota 6. Lo stesso augurio affinché venga ripresa l’esplorazione del tempio viene formula-to da Galieti nel Bollettino dell’Associazione Archeologica Romana del 1916-1917 (Galieti 1916-1917, p. 35).

Fig. 4. lanuvio, Tempio di Giunone Sospita. Foto di scavo relativa al rinvenimento del pilastro di fondazione della colon-na O (Fig. 5) alla destra del quale si riconosce un mucchietto di fave (da Galieti 1928, fig. 10).

108 faBriZio Santi

Fig. 5. lanuvio. Pianta del tempio di Giunone Sospita e del battuto pavimentale (puntinato) nella pubblicazione di Galieti del 1928 (da Galieti 1928, fig. 1).

veCChi e nuovi SCavi nel teMpio di iuno sospita a lanuvio 109

Solo nel 1921 si colloca la prima pubblicazione ufficiale sui Monumenti Antichi dei Lincei ad opera di Goffredo Bendinelli, a cui toccò l’ingrato compito di rendere noti i risultati dei primi scavi senza che egli ve ne avesse preso parte. Un fatto questo che verrà segnalato forse con una certa vena polemica da Galieti nel 1928, quando, riferendosi alla pubblicazione di Bendinelli ed ai primi scavi del 1914-1915, sottolinea il fatto che da essi questi ne «fu sempre lontano»12. A Bendinelli si deve la ripresa degli scavi lungo le pen-dici sud del colle13, nonché la pubblicazione della prima pianta dei resti visibili, realizza-ta da Italo Gismondi, come si legge in calce alla stessa, nel 1919 (Fig. 1)14, poi ripresa da Galieti nel 1928 con alcuni aggiornamenti (Fig. 5) e rimasta l’unica esistente fino a quella realizzata nel 2008 dai nostri disegnatori con l’ausilio delle moderne tecnologie topogra-fiche (Fig. 6)15. L’interpretazione dei resti dell’edificio templare proposta da Bendinelli, nonostante Galieti ne avesse già dato una prima lettura nel 1916-1917 e ne avesse rico-nosciuto la pertinenza ad almeno tre differenti strutture16, è piuttosto bizzarra e senz’al-tro impossibile. Prima di prenderla in considerazione, è necessario dunque esaminare i resti rinvenuti da Pasqui nelle sue due campagne di scavo. A questo proposito risulta più precisa la descrizione fattane da Galieti nel Bollettino Comunale del 1928 e vale la pena seguire la denominazione per lettere alfabetiche data da questo ai singoli elementi (Fig. 5). Del tempio rimangono a tutt’oggi le fondazioni settentrionali (S; l. 23,50 m) e quelle orientali (E-E1-E2; 16 m), queste ultime non conservate per intero a causa del franamento della parte meridionale della platea sulla quale sorgeva l’edificio templare. Restano inol-tre i muri della cella centrale, quelli laterali e quello anteriore destro (F1-F2; 1 m di spes-sore × 2,30 m di lunghezza). Nello spazio antistante, a una distanza di 5,40 m da questa, si conservano due grandi plinti (I e K) di 1,80 m di lato, formati da quattro file di blocchi di peperino, che al tempo di Bendinelli e di Galieti emergevano dal terreno per 1,90 m dal suolo – dopo gli ultimi scavi si innalzano di circa 2 m al di sopra del banco geologico – pertinenti alle colonne del pronao, distanti tra loro 4 e 4,60 m dai muri perimetrali; a 2 m da questi verso ovest rimangono i resti di altri tre basamenti (M, O, P), il più settentriona-le dei quali (M) conservato solo a livello dei tre blocchi di fondazione, gli altri due invece (O, P), composti da quatto file di blocchi di 1,25 m di lato e un’altezza, ai tempi degli scavi Pasqui di circa 1,40 m, ora di circa 1,60 m, distanti tra loro 3,60 m; questi due pila-stri presentano nella parte anteriore del blocco superiore un motivo decorativo formato da un listello convesso tra due alette a rilievo che arrivano fino al bordo del basamento: da

12 Galieti 1928, p. 76. 13 Ad un livello di 5 m al di sotto del livello del tempio nella proprietà Consolo venne rinvenuto un alli-

neamento di blocchi in peperino, per una lunghezza di circa 50 m, pertinente ad un muro di cinta dell’acropoli, spesso in alcuni punti più di 2 m (Bendinelli 1921, coll. 364-367, fig. 31; vd. Fig. 2).

14 Gismondi realizzò inoltre l’unica pianta esistente del santuario con il posizionamento di tutti i resti allora visibili nella zona (Bendinelli 1921, tav. I; qui Fig. 2).

15 Autori della pianta e del rilievo topografico del tempio sono stati il dott. Alessandro Vella (posiziona-mento topografico) e la dott.ssa Francesca Renda (rilievo).

16 Vd. supra, nota 7.

110 faBriZio Santi

Fig.

6. l

an

uv

io. P

iant

a de

l tem

pio

di G

iuno

ne S

ospi

ta d

opo

gli s

cavi

200

6-20

11 (d

is. F

. Ren

da, A

. Vel

la).

veCChi e nuovi SCavi nel teMpio di iuno sospita a lanuvio 111

questo elemento si può ricavare il diametro delle colonne sovrastanti che doveva essere di 1,05 m. A ridosso di questi pilastri di fondazione, immediatamente ad ovest, rimane un allineamento di blocchi di peperino (Q-Q1) da attribuire, sia per Bendinelli che per Galieti, alla scala di accesso al tempio17 (Figg. 1, 5-6). I plinti più occidentali hanno un allineamento obliquo – dice Bendinelli – rispetto all’asse longitudinale dell’edificio tem-plare18. Questi riteneva infatti che tutti gli elementi in peperino, ad eccezione dei blocchi U (Figg. 1, 5-6) attribuiti ai resti di un altare o di un monumento a carattere votivo19, appartenessero ad un’unica costruzione o meglio a due successive fasi della medesima struttura. Le colonne K e I sarebbero appartenute alla fronte del tempio assieme ad altre due collocate sui muri perimetrali, i quali evidentemente sarebbero continuati verso ovest oltre la linea delle colonne a formare delle lunghe ante. Lo spazio compreso tra la fronte e la cella risultava dunque molto esiguo, appena 5,50 m di profondità, fatto che spingeva lo studioso a escludere la possibilità dell’esistenza di un’altra fila di sostegni all’interno del pronao20. I tre basamenti più occidentali (M, O, P) sarebbero stati aggiunti, secondo Bendinelli, in un momento successivo, ossia quando la parte meridionale dell’edificio templare sarebbe franata assieme al versante sud del colle: si sarebbe quindi cercato di «conservare al culto le due celle rimaste, dando tuttavia alla fronte un aspetto non troppo dissimile dal precedente, e al tetto la maggiore stabilità possibile»21. La quarta colonna della facciata si sarebbe trovata sul muro perimetrale nord; «in tale rimaneggiamento», dice Bendinelli, «fu conservato religiosamente tutto quanto ancora restava in piedi della costruzione primitiva, compresi i due grandi plinti […] che nella ricostruzione non sem-bra avessero più alcuna ragion d’essere»22. Proprio alla luce di questa quanto mai strana ricostruzione Galieti sentì la necessità di ritornare sulle fondazioni del tempio di Iuno Sospita e di ribadire la sua interpretazione in fasi, già avanzata nel 1916-1917. Nell’arti-colo apparso sul Bollettino Comunale del 1928 infatti dichiara: «Anche dopo l’illustrazio-ne ufficiale, apparsa solamente nel 1921 e dovuta al chmo prof. Goffredo Bendinelli, allo-ra Ispettore presso la detta Soprintendenza, essendo stato rapito alla scienza archeologica il Pasqui, quando l’esplorazione del monumento da lui personalmente diretta, sebbene molto progredita, era ancora in corso, non sarà del tutto inutile parlare nuovamente di

17 Bendinelli 1921, coll. 302-307; Galieti 1928, pp. 80, 85-86. Per quanto riguarda il diametro delle colonne Bendinelli riporta erroneamente la misura di 0,90 m (Bendinelli 1921, col. 307). La base di colonna attualmente collocata sul plinto O venne posta qui arbitrariamente, essendo stata trovata nei pressi (Bendinel-li 1921, col. 307; Galieti 1928, p. 86). Galieti ne precisa il luogo di rinvenimento, ossia a nord delle fonda-zioni settentrionali S, laddove era presente – oggi non più – il basolato T (vd. Fig. 5): Galieti riteneva inoltre che il frammento appartenesse a una delle colonne del pronao del tempio nella sua seconda fase costruttiva (Galieti 1928, p. 94).

18 Bendinelli 1921, col. 307.19 Ibid., col. 308. 20 Ibid., coll. 311-312.21 Ibid., col. 313. 22 Ibid. La ricostruzione di Bendinelli è stata acriticamente riproposta da Chiarucci (ChiaruCCi 1982, p. 173).

112 faBriZio Santi

questa scoperta, che effettivamente dette alla luce i resti di un tempio di stile ita-lico. Primariamente perché non sembra che in essa siano stati ben vagliati tutti gli elementi di fatto emersi durante quello scavo, dal quale, è doveroso riconoscerlo, il relatore fu sempre lontano; e poi per la ragione che tali resti, secondo un nostro modesto modo di vedere, possono parla-re un linguaggio qualche volta differente da quello che abbiamo avuto il piacere di ascoltare attraverso l’illustrazione surri-ferita23». Alla fase costruttiva più recente apparterebbero, secondo Galieti, tutte le fondazioni nord e est (muri S e E-E1-E2), i muri della cella (F e F1-F2), i piloni I e K, da attribuire non tanto al colonnato tetra-stilo della fronte, bensì alle colonne inter-ne del pronao, e i blocchi U, attribuiti da Bendinelli ad un’ara, da Galieti invece alla fronte di questa struttura24, da lui denomi-nata tempio A25. Questo doveva dunque presentare una lunghezza di almeno 24 m e una larghezza di 2026. Seguendo le nor-

me vitruviane e attribuendo i plinti I e K alle colonne interne del pronao, di fronte alla cella, Galieti ricostruiva una seconda fila di quattro colonne dietro a quelle della facciata; altre due colonne, ai lati delle cella, fiancheggiata da due alae, avrebbero completato la peristasi dei lati lunghi (Fig. 7)27.

I basamenti M, O, P – dice Galieti – che non presentano alcuna corrispondenza con i muri della cella e delle fondazioni summenzionati e che sono leggermente obliqui rispet-to all’asse del tempio A rimandano senz’altro ad un’altra struttura, di certo più antica, inglobata nella successiva ricostruzione28. Al tempio più antico, denominato tempio B29, appartiene inoltre il filare di blocchi (Q-Q1) pertinente alla scala di accesso, «di cui gli

23 Galieti 1928, pp. 75-76.24 Ibid., p. 92. 25 Per una nuova lettura dei blocchi U dopo gli ultimi scavi cfr. infra, pp. 122-124. 26 Galieti 1928, p. 90.27 Ibid., p. 98.28 Ibid., p. 100.29 Per la cronologia dei templi A e B vd. infra, p. 124.

Fig. 7. lanuvio. Pianta del cd. ‘tempio A’ di Giunone Sospita. In nero i resti esistenti (da Galieti 1928, fig. 6).

veCChi e nuovi SCavi nel teMpio di iuno sospita a lanuvio 113

intervalli tra blocco e blocco erano pareggiati con terra battuta30». I tre plinti dunque appartengono alle colonne della fronte, evidentemente tetrastila: la quarta colonna veni-va però erroneamente ricostruita da Galieti a nord del plinto M31. Alcuni blocchi in peperino, indicati da Galieti con la lettera H, ad una distanza di circa 4,40 m dal basa-mento P, venivano attribuiti dallo studioso ad una seconda fila di colonne all’interno del pronao (Figg. 5-6)32; un taglio individuato negli ultimi scavi (US -317b), in linea con i blocchi H, ad una distanza di circa 1,20 a est del pilone I, si può certamente ricondurre alla spoliazione del plinto della colonna della seconda fila in asse con il pilone O, dando validità all’ipotesi di Galieti33. Per quanto riguarda l’estensione e l’articolazione interna della struttura, per la quale Galieti proponeva sempre una pianta a cella unica con alae, mentre invece Colonna in anni più recenti (1984) ha suggerito una scansione in tre cel-le34, aiutava un battuto presente nella zona compresa tra i basamenti M, O, P e il muro della cella del tempio A, F1-F2, nonché nella cella stessa e nell’ala sinistra di quest’ulti-mo, ora non più conservato35. Su questo battuto si vuole concentrare la nostra attenzione anche per comprendere le differenze riscontrabili tra la pianta Gismondi e quella Galieti, evidentemente ricalcata sulla prima. Del battuto, ben riconoscibile nelle foto di scavo (Figg. 3-4, 8-9) dà notizia il Galieti già nel 1916-1917, quando descrivendo brevemente gli elementi emersi, segnala che «il piano del tempio era dato da un pavimentum di terra battuta con ciottoli su cui adagiavasi uno strato di mosaico bianco36». Più lunga la descrizione fornita da Bendinelli nel 1921: «Il piano ultimo è indicato approssimativa-

30 Galieti 1928, p. 105. Per quanto riguarda l’allineamento di blocchi in peperino i recenti scavi nel tempio hanno dimostrato il loro riposizionamento su malta moderna in un momento imprecisato (Zevi, Santi, attenni 2011, p. 292). Galieti inoltre dice che i blocchi sono disposti ‘a scalino’ (Galieti 1928, p. 105) come è visibile anche nelle vecchie foto di scavo (vd. ad es. Bendinelli 1921, fig. 5, qui Fig. 10); dei blocchi che formavano il ‘gradino’ sul lato occidentale dell’allineamento Q-Q1 rimane forse traccia in due denti di malta, sempre moderna, su cui dovettero essere collocati dopo gli scavi in un periodo non determinabile.

31 Galieti 1928, p. 107. Vd. infra, Fig. 13.32 Ibid. Anche il tempio di Colle della Nocea a Ardea, databile però alla metà del V sec. a.C., presenta una

seconda fila di colonne dietro a quelle della facciata testratila (CreSCenZi, tortoriCi 1983, p. 31; iid. 1988, p. 31).

33 Santi c.d.s. Cfr. infra, Fig. 16. Al tempio tardo-arcaico sembra possa attribuirsi anche il taglio US -869 (vd. sempre Fig. 16).

34 Colonna 1984, p. 408.35 Galieti, nel suo articolo del 1928, ci informa che anche E. Stefani in visita a Lanuvio giunse a questa

stessa conclusione, affermando altresì la necessità di intraprendere uno scavo del terreno di riporto al di sotto del battuto «non scevro, certo di cocciame» per potere stabilire la cronologia dell’edificio templare (Galieti 1918, pp. 111-112, nota 2). A livello di confronto possiamo citare il pavimento in battuto di tufo sbriciolato e pestato rinvenuto in anni più vicini ai nostri nel tempio di Colle della Noce ad Ardea, attribuito ad una struttura a pianta rettangolare della metà del VI sec.a C. precedente alla fase a cui appartengono le fondazioni templari, di un secolo successivo (CreSCenZi, tortoriCi 1983, pp. 29, 33, 36, figg. 39-40; iid. 1988, pp. 29-32, fig. 2; palone 2009, p. 70).

36 Galieti 1916-1917, p. 35.

114 faBriZio Santi

Fig. 8. lanuvio, Tempio di Giunone Sospita. Foto degli scavi del 1914 in cui è visibile il battuto pavimentale del tempio B, il basamento della colonna O, i blocchi dei gradini di accesso Q-Q1 e parte dei blocchi in tufo giallo R-R1 (foto Museo Civico Lanuvino).

Fig. 9. lanuvio, Tempio di Giunone Sospita. Piano pavimentale del tempio B, basamento di colonna O, blocchi dei gradini di accesso Q-Q1 e parte dei blocchi in tufo giallo R-R1 (da Bendinelli 1921, fig. 7).

veCChi e nuovi SCavi nel teMpio di iuno sospita a lanuvio 115

mente da un terrapieno rinvenuto per tutta l’estensione del tempio e consistente nella parte superiore di un sodo agglomerato di piccoli frammenti e scaglie di tufo e peperino. Notevoli avanzi di questo terrapieno si conservano tuttora specie anteriormente alla cella di mezzo. Questo non era se non la sostruzione, sopra la quale poggiava la massicciata di un pavimento a mosaico. Frammenti di mosaico, infatti, a tessere bianche e nere, ma di qualità grossolana, si rinvennero durante lo scavo. La sostruzione a terrapieno si spinge-va sino a includere a una certa altezza i due plinti più avanzati e era quindi a immediato contatto coi gradini del tempio37». Da Bendinelli sappiamo inoltre che i basamenti di colonna I e K fuoriuscivano da questo strato di circa m 0,6538; grazie alle foto di scavo in cui risulta chiaro che il battuto si trova allo stesso livello dei blocchi superiori del plin-to O (Figg. 4, 8-9), possiamo ora fornirne la quota assoluta, 360,60 m s.l.m.39: in base alla quota del vergine, raggiunto durante i nuovi scavi, la sua potenza doveva essere di circa 1,30 m. Proprio riferendosi ai plinti di colonna della fronte del tempio B anche Galieti fornisce altre informazioni: «È da notarsi che i due basamenti integri O e P hanno il piano di posa delle colonne a livello di un lastricato a piccoli ciottoli, che doveva esse-re ricoperto da incocciato, dimostrandolo un piccolo saggio, restato tra i basamenti medesimi. Il piano di terra battuta, formato da strati più spessi di terra commista a picco-li detriti di vasellame testaceo arcaico di argilla grezza ed impura, alternati con altri più sottili di scaglie di peperino, fu ritrovato non solo in quasi tutta la retrostante porzione del pronao meno a nord, ove non oltrepassava la linea data dalle fondazioni del primo plinto (Fig. 5, g-h) ma ancora entro i vani del tempio (Fig. 5, a-b, c-d, e-f), mancando solamente, e fu ben notato durante lo scavo, sia accanto ai muri della cella, sia nel mezzo di questa. In seguito all’esplorazione il pavimento, specialmente entro i vani del tempio, venne completamente abbattuto per spingere le ricerche archeologiche fino al terreno vergine, restandone oggi visibile una piccola porzione nella regione del portico40». La dichiarazione fatta da Galieti è di fondamentale importanza per comprendere le diver-genze che contraddistinguono la sua pianta rispetto a quella di Gismondi. Nella pianta dell’erudito lanuvino infatti il puntinato definisce l’estensione e i limiti di questo piano pavimentale (Fig. 5), assente invece, apparentemente, in quella pubblicata da Bendinelli sette anni prima (Fig. 1). Ciò ha dato talora luogo al fraintendimento che negli anni ’20 del ’900 Galieti abbia condotto scavi nel tempio di Iuno Sospita, di cui sarebbe testimo-

37 Bendinelli 1921, col. 308. Le tessere bianche e nere, secondo Galieti, dovevano riferirsi al pavimento del tempio A, andato distrutto (Galieti 1928, p. 96).

38 Bendinelli 1921, col. 313. Bendinelli sosteneva che anche il piano pavimentale fosse stato abbassato al momento dell’aggiunta delle colonne della fronte M, O, P (ibid.). A proposito della proposta ricostruttiva di Bendinelli vd. supra.

39 La quota sommitale del pilone I è 361,24 m s.l.m., una differenza dunque di 0,64 m rispetto al piano di battuto, una misura quasi analoga a quella fornita da Bendinelli.

40 Galieti 1928, pp. 86-87. Ciò dovette portare anche al rinvenimento dei blocchi in tufo giallo, indicati nella pianta Galieti come L-L1 (Fig. 5).

116 faBriZio Santi

Fig. 10. lanuvio, Tempio di Giunone Sospita. Veduta dei piloni di fondazione della colonna I del tempio A, del basamento della colonna O del tempio B e dei blocchi dei gradini di accesso Q-Q1. La foto documenta l’avvenuta asportazione del piano pavimentale del tempio B nel-la porzione anteriore tra le basi M, O e i blocchi Q-Q1 (da Bendinelli 1921, fig. 5).

nianza la pianta del 192841. La pianta di Bendinelli, nonché la sezione e i due prospetti presenti nella sua pubblicazione42, e le parole di Galieti sopra riportate ci dimostrano invece che il battuto dovette essere in buona parte distrutto prima del 1919, anno di rea-lizzazione della pianta da parte di Gismondi. Le foto di scavo d’altronde mostrano chia-ramente che il pavimento, presente in un primo momento nella zona a sud, nord e est del plinto O (Figg. 8-9), è invece assente nella figura 5 dell’opera di Bendinelli (Fig. 10). Se ne ricava quindi che esso dovette venire rimosso già da Pasqui se, come sembra, Bendi-nelli non intraprese alcuna indagine all’interno del tempio. D’altronde come dice il Galieti «il pavimento … venne completamente abbattuto per spingere le ricerche fino al terreno vergine, restandone oggi visibile una piccola porzione nella regione del portico»: questa è il lacerto documentato a livello grafico nella pianta, la sezione e i prospetti di Gismondi tra i piloni I e K e il muro F1-F2 (Fig. 1), riconoscibile anche nella figura 5 di Bendinelli (Fig. 10) e dunque ancora esistente nel 1928 e non toccato da Galieti se si eccettua il piccolo saggio che questi fece su autorizzazione del Soprintendente R. Paribe-ni, laddove «lo strato di ciottoli mancava» e che portò al rinvenimento dei blocchi H,

41 Santi 2010, p. 48; Zevi, Santi, attenni 2011, pp. 289-290; Zevi, attenni, Santi 2012, pp. 177-178. 42 Bendinelli 1921, tav. III.

veCChi e nuovi SCavi nel teMpio di iuno sospita a lanuvio 117

assenti infatti nella pianta Gismondi (Fig. 1)43: questo saggio può essere considerato l’unico intervento compiuto da Galieti nell’area del tempio di Iuno Sospita. I blocchi H vennero alla luce 0,43 m al di sotto del piano pavimentale: la loro quota superiore è di m 360,13 s.l.m.; sommandovi 0,43, si arriva alla quota del pavimento in questa zona, ossia m 360,56, solo 4 cm in meno rispetto a quella del battuto davanti al pilone O (m 360,60): non c’è dunque alcun dubbio sul fatto che il piano a ciottoli del saggio Galieti sia lo stes-so davanti al plinto O, attestato dalle foto di scavo e allora già asportato. La scomparsa dell’unica porzione superstite nella «regione del portico» deve essere invece imputata a distruzioni non documentate, successive al 1928, forse ascrivibili all’occupazione milita-re della zona durante il secondo confitto mondiale, nota da fonti orali e confermata dal rinvenimento nei nuovi scavi di schegge di bombe e bossoli di proiettili. Che il suo asporto sia avvenuto dopo il 1928 sembrerebbe d’altronde dimostrato anche dalle parole dallo Stefani: in visita al tempio lanuvino in quell’anno, mentre l’articolo del Galieti era già «composto», questi si auspicava l’esplorazione di «quel terreno di riporto non scevro certo, di cocciame» al di sotto della pavimentazione a scaglie di peperino, quindi ancora esistente ai tempi. Galieti ci riferisce che un’altra piccola porzione di battuto rimaneva ai suoi tempi tra i basamenti O e P della fronte («dimostrandolo un piccolo saggio, restato tra i basamenti medesimi»), riconoscibile nella figura 5 di Bendinelli (Fig. 10) e presente nella pianta di Gismondi (Fig. 1). Un ulteriore lacerto sembra ancora presente nel 1919 anche all’interno della cella (Fig. 1). «Specialmente entro i vani del tempio», dice Galie-ti, «il pavimento venne interamente distrutto». Da ciò possiamo dunque ricavare che la pianta fornita dall’erudito lanuvino nella sua pubblicazione del 1928 non cristallizzi lo stato del battuto al momento della pubblicazione dello scritto – più fedele alla realtà invece la pianta del Bendinelli del 1921 – ma che si tratti piuttosto di una ricostruzione fatta a posteriori, riprendendo la pianta Gismondi, con il probabile ausilio di schizzi o disegni eseguiti ai tempi delle indagini archeologiche e con l’aiuto delle foto di scavo44. Proprio due di queste (Figg. 11-12) ne mostrano lo stato all’interno dell’ala sinistra e della cella: in quest’ultimo ambiente – dice Galieti – «il pavimento fu trovato mancante,

43 Galieti 1928, p. 107: «Esaminato a questo scopo il piano a ciottoli del portico, si è potuto constatare che dietro l’ultimo basamento a destra della facciata, ed alla distanza da questo di m. 4,50, lo strato di ciottoli mancava, facendo sospettare che in questo punto fosse stato abbattuto precisamente uno dei basamenti della seconda fila interna. Un piccolo saggio di scavo effettuato in quel sito dal sottoscritto, ottenutane gentilmente licenza dal chmo Soprintendente Prof. R. Paribeni, che pubblicamente si ringrazia, ha tolto qualunque dubbio sull’esistenza del filare interno di colonne del pronao del tempio B. Difatti, a m. 0,43 sotto il piano di questo, sono tornate alla luce due file sovrapposte di blocchi di peperino…». Vd. anche attenni 2004, p. 163; ibid., pp. 161-164 per una breve sintesi sui vecchi scavi e sulla lettura dei resti data da Bendinelli e Galieti.

44 E di certo con qualche imprecisione. Il battuto infatti doveva senz’altro mancare anche nel punto corri-spondente al plinto della colonna della seconda fila in asse con il pilone O (vd. supra, p. 113 e nota 33). Qui il battuto è presente anche nella pianta Gismondi (Bendinelli 1921, tav. I; Fig. 1), che peraltro lo riporta anche in corrispondenza dei blocchi H, «laddove» – dice Galieti – «lo strato di ciottoli mancava». Anche nella pianta Gismondi dunque si deve supporre qualche piccolo errore.

118 faBriZio Santi

Figg. 11-12. lanuvio, Tempio di Giunone Sospita. Battuto pavimentale del tempio B nella zona corrispondente all’ala sinistra (sopra) e all’interno della cella del tempio A (sotto) (da Galieti 1928, figg. 8, 7).

a m 2,50 dalla parete sinistra, per tutta la lunghezza di essa e per una larghezza di circa 1,50 m, quasi che in quello spazio fosse stato distrutto un muro» (Fig. 5, d-e; Fig. 12)45.

45 Galieti 1928, pp. 105-106, fig. 9. Vd. anche fig. 1.

veCChi e nuovi SCavi nel teMpio di iuno sospita a lanuvio 119

Nella pianta Galieti, all’interno della cella il battuto non sembrerebbe essere stato restituito correttamente: a sud del muro divisorio tra cella e ala questo si estende solo per 2 m, invece che per 2,50 m, con la conseguenza che la lacuna nel mezzo è larga quasi 2 m invece di 1,50 (Fig. 5). A prescindere da ciò, il muro che Galieti ricostruisce in questo punto sarebbe uno dei muri della cella; ciò sarebbe stato sug-gerito anche dal fatto che alla destra della suddetta trincea, il battuto a ciottoli era sostituito da uno strato di «tufo battuto» come se la differenza della pavimentazio-ne potesse indicare due ambienti distin-ti46. Secondo la ricostruzione grafica, cozzante però, a quanto pare, con le misu-re indicate nel testo, il muro in questione si sarebbe sviluppato «su una linea quasi tangente alla base di colonna» O. Per lo studioso l’altro muro doveva correre lad-dove il battuto aveva termine all’interno dell’ala sinistra del tempio A, trovandosi così sulla stessa linea del plinto M (Fig. 5). In questo modo la cella sarebbe stata larga m 6,5047. Sulla base di questa rico-struzione Galieti collocava dunque la quarta colonna della facciata a nord dei blocchi M48 (Fig. 13). La lunghezza del tempio, dai plinti M, O, P fin quasi al muro di fondo del tempio A, dove l’assenza di battuto poteva indicarne la fine, sarebbe stata di 18,50 m, mentre la sua larghezza, in base alla presenza di quattro colonne di 1,05 m di diametro e 3 intercolumni di 3,93 m, di 16 m49.

La proposta ricostruttiva di Galieti è stata già smentita da Giovanni Colonna nel 1984. Il fatto che i nuclei di blocchi P e H – D e A nella Fig. 13 – non presentino tracce di colle-gamento spingeva infatti lo studioso a escludere l’idea che essi potessero costituire il fianco

46 Ibid., pp. 109-110.47 Ibid., pp. 110-111. 48 Ibid., p. 107 e fig. 9.49 Ibid., pp. 108-109.

Fig. 13. lanuvio. Pianta del tempio B di Giunone Sospita secondo Galieti. I blocchi M della Fig. 5 corrispondono alla colonna qui indicata con la lettera B. Il plinto O alla colonna C (Galieti 1928, fig. 9).

120 faBriZio Santi

destro del podio e lo portavano ad ipotizzare che la quarta colonna della fronte si trovasse a sud del plinto P (Fig. 14)50. La validità di questa teoria e l’infondatezza di quella di Galie-

50 Colonna 1983, p. 408.

Fig. 14. lanuvio. Pianta delle due fasi edilizie del tempio di Giunone Sospita secondo G. Colonna (Colonna 1984, fig. 17).

veCChi e nuovi SCavi nel teMpio di iuno sospita a lanuvio 121

ti sono state confermate dai nuovi scavi all’interno del tempio. Nella area compresa tra i blocchi M e il muro di fondo dell’ala sinistra del cd. ‘tempio A’ è stata infatti individuata la lunga trincea di fondazione del muro settentrionale del precedente edificio templare (Fig. 6). Conservata per una lunghezza di circa m 13,50, larga mediamente m 1,20 e profonda soltanto 3-4 cm, è in asse con i blocchi M della fronte51: la sua pertinenza al fianco sinistro della costruzione è quindi fuor di dubbio. Essa inoltre sembrerebbe essere pressoché con-corde con il limite del battuto pavimentale come sembra potersi evincere dalle foto di scavo e parzialmente dalla pianta Galieti (Figg. 5, 11), forse solo con un certo margine di variabi-lità se la sua messa in pianta avvenne, come ora sembra chiaro, in un momento in cui una gran parte di esso non esisteva più. È interessante notare comunque che il suddetto limite, a partire dal punto numerato con la lettera “a” nella pianta Galieti (Fig. 5) a procedere verso ovest, ossia nella zona corrispondente al pronao del tempio (lettera “g”), presenta in pianta un andamento “obliquo” rispetto alle fondazioni esterne (tempio A)52, corrispondente in effetti a quello del cavo di fondazione del lato settentrionale del tempio B. Questo ha intac-cato, nell’ala sinistra del tempio A, i resti di una più antica struttura da identificare proba-bilmente con una casa della seconda metà del VI sec. a.C.53: si riconoscono su di essi i tagli eseguiti per la realizzazione delle trincee dei muri settentrionale e orientale – ossia quello di fondo – del tempio B (Fig. 15). Ciò d’altronde si può riscontrare anche nella foto di scavo già menzionata (Fig. 11) in cui il battuto del tempio presenta uno spigolo ad angolo retto in un punto che sembra essere pressoché corrispondente ai tagli appena menzionati; il battuto, come si può ben vedere, prosegue verso sud al di là del muro settentrionale della cella del tempio A: anche qui in corrispondenza della linea in cui, nelle foto di scavo, il piano pavi-mentale sembra terminare, le nostre indagini hanno evidenziato la presenza di un taglio nel banco geologico da mettere anche qui in relazione con il muro di fondo del precedente edi-ficio templare (Fig. 16). A dimostrazione dell’arbitrarietà della resa del piano pavimentale da parte di Galieti si può notare invece come nella sua pianta questo arrivi fino al muro di fondo del successivo tempio A, mentre ora possiamo affermare con certezza che esso ter-minava a 1,65-1,70 m da questo. Gli elementi rintracciati sul terreno comunque dimostrano incontrovertibilmente l’appartenenza del piano pavimentale al tempio B. A questo invece sembrerebbe non potersi ricondurre il taglio pressoché rettilineo (US -722) che corre paral-lelo, a una distanza di circa 1 m, al muro settentrionale della cella del tempio A (Fig. 16), non concordemente dunque con il lato lungo del tempio B, il cui cavo di fondazione, come abbiamo visto, presenta un orientamento leggermente diverso rispetto ai resti riconducibili alla fase successiva. Si deve ipotizzare quindi o che esso sia precedente anche al tempio B oppure che sia da associare alla messa in opera dei blocchi del muro settentrionale della cel-

51 La trincea non è conservata soltanto per m 3,20 circa, ma doveva senz’altro essere continua e arrivare fino ai blocchi M.

52 In realtà è il tempio B ad essere orientato perfettamente ad ovest, mentre il tempio A ha un leggero andamento da nord-ovest a sud-est (Santi c.d.s.).

53 Ibid.

122 faBriZio Santi

la del tempio A; d’altronde, come affermato da Galieti54, il battuto pavimentale era assente, oltre che al centro, anche lungo i muri della cella. Dai blocchi di fondazione della colonna M fino al taglio del muro di fondo del tempio la distanza è di 18 m, misura non troppo lontana dai 18,50 m ipotizzata da Galieti per la lunghezza della struttura; certo però, com-prendendo la scalinata sulla fronte e lo spessore del muro orientale – largo almeno 1-1,20 m per analogia con la trincea del lato lungo – si dovevano raggiungere almeno i 20 m. F. Zevi, dopo gli ultimi scavi, ha osservato anche il fatto che i blocchi U sembrino essere coerenti, a livello di orientamento, più che con le fondazioni S55, con il lato lungo settentrionale del tempio B così come ricostruibile in base al cavo da noi individuato: sembra infatti trovarsi quasi sul suo stesso asse. I blocchi devono essere il residuo di un apprestamento con cui sembra potersi mettere in relazione anche un taglio nel banco geologico più a sud (US -18),

54 Vd. supra, p. 115.55 Vd. supra, pp. 111-112.

Fig. 15. lanuvio, Tempio di Giunone Sospita. Blocchi in tufo giallo pertinenti ad una struttura di età arcaica su cui sono riconoscibili i tagli per i cavi di fondazione dei muri del lato lungo settentrionale e del lato di fondo del tempio B (foto autore).

veCChi e nuovi SCavi nel teMpio di iuno sospita a lanuvio 123

Fig.

16.

la

nu

vio

. Pia

nta

di fa

se d

el te

mpi

o di

Giu

none

Sos

pita

in c

ui so

no m

essi

in e

vide

nza

gli e

lem

enti

(blo

cchi

e ta

gli)

ricon

duci

bili

al te

mpi

o B

: è in

dica

to a

nche

il ta

glio

US

-722

(dis

. F. R

enda

, A. V

ella

; rie

labo

razi

one

graf

ica

L. P

ulci

nelli

).

124 faBriZio Santi

largo almeno 1,50 m56 e profondo mediamente 20 cm (Figg. 6, 16), forse funzionale all’al-loggiamento di altri blocchi: la lunghezza totale di questa fondazione dunque doveva essere di almeno 5 m, anche se non si può escludere che, oltre il limite meridionale del taglio US -18, altri blocchi fossero collocati a una quota maggiore, forse in linea con un assisa supe-riore non conservata. La funzione di questa fondazione risulta al momento poco chiara, ma sembra difficile pensare alla fronte del tempio che doveva invece corrispondere alla linea dei pilastri M, O, P, come giustamente supposto da Galieti. Si potrebbe forse pensare a una sorta di piano ‘lastricato’ volto a regolarizzare l’area antistante la scala di accesso all’edifi-cio templare o, come pensava Bendinelli, ai resti di un altare57.

In base alle informazioni che si possono desumere incrociando le piante, le foto di sca-vo, i resoconti di Bendinelli e Galieti e i dati acquisti dalle nuove indagini all’interno del perimetro costituito dalle fondazioni del tempio, si pongono a questo punto una serie di interrogativi sulla pianta del cd. ‘tempio B’, per il quale converrà ora adottare la definizione di “tempio tardo-arcaico” in contrapposizione al ‘tempio A’, ossia “medio-repubblicano”58. Nel 1984 G. Colonna, come abbiamo già anticipato, rifacendosi alla pianta Galieti, propo-neva una ricostruzione della pianta a tre celle, pur notando alcune difficoltà a livello metri-co-dimensionale nella resa della tripartizione interna, piuttosto che a cella più alae come il successivo edificio templare. A questa conclusione lo spingeva tra l’altro l’ampiezza di quello da lui definito «cavo di asportazione del muro trasversale» ossia dell’area priva di battuto pavimentale tra la zona corrispondente al pronao (g-h nella pianta Galieti, Fig. 5) e la parte postica59. Questa, secondo lo studioso, avrebbe previsto, «pur ammettendo un mar-gine di imprecisione nel rilievo del battuto...», una cella centrale più stretta di quelle laterali. Tale anomalia rispetto alla pianta tuscanica canonica veniva spiegata in base al fatto che qui sarebbe stata ospitata la statua di culto della divinità, forse di esigue dimensioni, mentre gli altri due ambienti, più ampi, avrebbero accolto le numerose offerte votive60.

56 Il lato occidentale del taglio non è stato individuato in quanto prosegue al di sotto del limite di scavo, dove la presenza di un albero non ci ha permesso di estendere le indagini verso ovest. Esso non doveva essere comunque molto più largo di 1,50 m poiché, laddove termina, a sud, forma una curva che piega verso sud-ovest ad indicare evidentemente il punto di chiusura.

57 Vd. supra, p. 111. 58 Gli scavi 2006-2011 hanno confermato e precisato le datazioni delle fasi templari: i riempimenti del

cavo di fondazione dei muri del tempio A e della lunga trincea del muro settentrionale del tempio B, attestan-done in questo secondo caso la spoliazione dei blocchi, hanno restituito infatti materiale, per lo più ceramica a vernice nera, databile tra la fine del IV e l’inizio del III sec. a.C. (ManZini c.d.s.). Per il tempio B invece vari elementi, rinvenimenti ceramici in primis, indicano come periodo di erezione la fine del VI-inizi del V sec. a.C. (vd. pulCinelli c.d.s. e Santi c.d.s.).

59 Colonna 1984, p. 408. Il cavo di asportazione è comunque così ampio anche per la messa in posa dei blocchi del muro F1-F2 della cella del tempio A (medio-repubblicano), che deve aver distrutto parte del battuto pavimentale arcaico.

60 Ibid. Per la pianta con stanza centrale più stretta delle laterali Colonna cita come confronti le case indi-cate con la lettera A nelle zone B e G di Acquarossa (ibid.).

veCChi e nuovi SCavi nel teMpio di iuno sospita a lanuvio 125

Vista però la presenza della trincea nella cella del tempio A e visto il fatto che essa, come abbiamo detto in precedenza, sembra essere stata più o meno volutamente “aggiu-stata” da Galieti in modo da ipotizzare un muro in asse con il pilastro della fronte, indica-to con la lettera O (Figg. 5, 12)61, una ricostruzione di questo genere sembra piuttosto dif-ficile da accettare62. Tale trincea, se attribuibile a un muro, rende infatti impossibile uno schema tripartito per la pianta dell’edificio templare tardo-arcaico63. Proprio per questo motivo Galieti era spinto a collocare la quarta colonna della fronte, non a sud della colon-na O, come ormai è certo, ma a nord di quella M (Fig. 13)64, riuscendo in questo modo a ricreare una cella centrale più ampia (Fig. 13, d-e/f-g) e due alae più strette ai lati. Indi-viduata ora la trincea del muro lungo settentrionale, l’unica possibile ricostruzione di un postico tripartito all’interno del tempio tardo-arcaico viene a cadere: la lacuna nel battuto pavimentale, se si calcola una larghezza della costruzione di 16 m (13,60 m nell’interno senza l’ingombro dei muri perimetrali di 1,20 m di larghezza), pur trovandosi leggermen-te decentrata rispetto alla struttura, ne include all’interno l’asse mediano (Fig. 17). Vista l’assenza di dati metrici sicuri per la sua esatta collocazione – qualche elemento empirico può ricavarsi forse solo dall’unica foto di scavo esistente (Fig. 12) – e data l’arbitrarietà della messa in pianta da parte di Galieti (Fig. 5), c’è da chiedersi se la trincea non potesse trovarsi leggermente più a sud di come ricostruito, in modo da ricadere all’incirca a metà del tempio.

Ipotizzare che un muro, nel tempio B, fosse laddove si trova ancora il muro settentrio-nale della cella del tempio A non risolve il problema, poiché il cavo di asportazione a metà di questa cadrebbe in un punto che non permetterebbe comunque la tripartizione interna secondo principi simmetrici. Per ottenere una pianta cd. ‘canonica’ bisognerebbe pensare che il suddetto cavo non sia da mettere in relazione a un setto murario del tempio tardo-arcaico e che i muri divisori della cella, più ampia delle ali laterali, larga quasi quanto quel-la medio-repubblicana, fossero in corrispondenza di quelli della successiva fase edilizia (tempio A): in questo modo la cella sarebbe quasi perfettamente centrata all’interno della struttura, ma senza l’allineamento dei suoi muri con le colonne centrali della fronte tetrasti-la. Oltre alla trincea al centro dell’ambiente medio-repubblicano, però, cozza contro questa ipotesi anche l’apparente differenza di composizione del battuto ai suoi lati: a destra, come

61 Ricordiamo come Galieti nella pubblicazione del 1928 affermi che la trincea si trova a una distanza di 2,50 m dal muro della cella, mentre in pianta dista da questo solo di 2 m (Figg. 5, 12).

62 Nella pianta di Colonna in effetti il muro settentrionale della cella del tempio tardo-arcaico è stato col-locato in un punto in cui il battuto pavimentale, secondo la ricostruzione di Galieti e di chi scrive, era conser-vato e non nel cavo di fondazione/asportazione presente nella successiva cella medio-repubblicana (Colonna 1984, fig. 17).

63 Anche se si volesse ipotizzare che la restituzione grafica del battuto pavimentale nella pianta Galieti sia corretta, la trincea nel battuto pavimentale all’interno della cella medio-repubblicana renderebbe comunque impossibile la tripartizione del postico (vd. infra).

64 Galieti 1928, p. 106, fig. 9.

126 faBriZio Santi

Fig. 17. lanuvio. Pianta del tempio tardo-arcaico di Giunone Sospita con il battuto pavimentale e ricostruzione della parte mancante. Oltre agli elementi riconducibili al tempio B sono riportati anche i muri del tempio medio-repubblicano con i pilastri di fondazione delle colonne del pronao e il taglio -722 (rielabor. grafica L. Pulcinelli).

veCChi e nuovi SCavi nel teMpio di iuno sospita a lanuvio 127

abbiamo visto precedentemente65, «il substrato di ciottoli era sostituito da uno strato di tufo battuto, come se il pavimento fosse appartenuto ad un ambiente differente» (e-f nella pianta Galieti, qui Fig. 5)66. Sembra dunque piuttosto difficile pensare che non vi fosse alcun diaframma tra le due porzioni di battuto (c-d e ed e-f), tanto più riflettendo sul fatto che differenze macroscopiche nella sua composizione non vengono segnalate da Galieti tra la porzione c-d e quella a-b (Fig. 5), evidentemente pertinenti al medesimo ambiente. L’u-nico modo per ottenere dai dati in nostro possesso una pianta tripartita con cella centrale ed alae piuttosto che tre celle – comunque con il muro corrispondente alla trincea non in asse con le colonne della fronte – sarebbe quello di ipotizzare una facciata esastila con una fron-te più avanzata di quella finora attribuitagli – di questa potrebbero essere indizio i blocchi U – e una pianta prossima al quadrato di 25 × 25 m in cui le basi M, O, P apparterebbero a una seconda fila di colonne e quella H a una terza all’interno del pronao. Il confronto con il tempio di Giove Capitolino a Roma, il cui podio di fondazione però presenta dimensioni ragguardevoli, del tutto eccezionali (62 m di lunghezza, forse addirittura 74 × 54 m di larghezza), sarebbe quello più prossimo, ma un’idea di questo genere per l’edificio tem-plare lanuvino cozza con altri elementi. Primo fra tutti il fatto che, pur essendo parte della collina franata con la conseguenza di non poter conoscere esattamente la sua estensione originaria, sarebbe stata comunque necessaria un’enorme sostruzione che, ipotizzando una facciata di almeno 25 m, sarebbe andata ben oltre il lungo muro in blocchi di peperino ai piedi della collina67, interpretato da Bendinelli come parte del muro di cinta dell’‘acropoli’ lanuvina (Fig. 2)68; questo muro deve aver costituito anche il limite del terrazzamento su cui venne eretta almeno una porzione dell’edificio templare medio-repubblicano. A ciò va anche aggiunta la modesta larghezza dei muri perimetrali dell’edificio tardo-arcaico come si ricava dal cavo di fondazione di quello settentrionale, largo appena 1,20 m, misura di certo troppo esigua per sostenere le falde di un tetto di un monumentale edificio esasti-lo69. Infine il fatto, di certo non trascurabile, che il tempio capitolino con le sue tre file di sei colonne in facciata e nel profondo pronao sembra costituire un unicum nel panorama dell’architettura etrusco-italica di età arcaica70.

65 Vd. supra, p. 119.66 Galieti 1928, p. 109. 67 Di questo lungo muro rintracciato da Bendinelli per una lunghezza di almeno 50 m ed un’altezza mas-

sima conservata di 3,44 m, è stato possibile individuare solo un blocco presente nel muretto a secco, realizzato probabilmente negli anni ’50-’60 del secolo scorso per creare una piccola area terrazzata su cui venne costruita una struttura utilizzata dai Salesiani come lavanderia. Vd. anche supra, nota 13.

68 Bendinelli 1921, coll. 364-367, figg. 30-31. 69 I muri di fondazione del tempio di Giove Capitolino misurano 6 m sui lati lunghi e 4 m nelle assise lon-

gitudinali (SoMMella Mura 1997-1998, p. 67).70 Sul tempio di Giove Ottimo Massimo sul Campidoglio vd. in particolare SoMMella Mura 1997-

1998; ead. 2000, pp. 20-22, figg. 25-26; ead. 2009, in cui rispetto alle precedenti ricostruzioni la studiosa ipotizza un periptero di tipo greco con colonne anche sul retro, in part. pp. 341-343; Cifani 2012, p. 132, figg. 3-6; hopkinS 2012.

128 faBriZio Santi

Fatte queste considerazioni, l’unica soluzione possibile per la pianta dell’edificio templare sembrerebbe essere quella a due celle (Fig. 17). Nonostante ciò sembri allonta-narsi dall’idea canonica di tempio tuscanico71, si può portare a confronto il modello fittile, proveniente dalla località di Colle Ottone72, località compresa nel territorio tra Velletri e Lanuvio ed attualmente conservato nel Museo di Villa Giulia (inv. 12641), datato alla fine del VI sec. a.C. e dunque pressoché coevo al tempio lanuvino: al suo interno, sul fondo, il pezzo presenta due celle coperte da un solaio, notevolmente più basso degli spioventi del tetto (Fig. 18)73. R.A. Staccioli ci pare abbia ampiamente dimostrato attraverso numerosi confronti con altri esemplari etrusco-italici, greci e magnogreci che i modelli votivi in questione rappresentino inequivocabilmente templi e non case, come spesso invece si è supposto in virtù dello stretto rapporto esistente tra architettura domestica e architettura templare nel mondo etrusco74, talvolta ipotizzando un’interpretazione nell’uno o nell’al-tro senso a seconda dei casi75. Senza entrare nel merito delle considerazioni fatte dallo studioso a sostegno della sua teoria76, corrette a parere di chi scrive, la ricostruzione della

71 In età arcaica però sembra forse poco appropriato parlare di un ordine tuscanico canonico. Come giu-stamente osservato da R. Mambella, al momento in cui Vitruvio scrisse la sua opera e riferì delle tuscanicae dispositiones i templi etrusco-italici erano scomparsi già da tempo o erano stati soppiantati dalle nuove struttu-re medio-repubblicane, ancora esistenti. Talora quindi templi solo parzialmente conservati, come quello di Por-tonaccio a Veio, «furono aprioristicamente» integrati «secondo il modello vitruviano» (MaMBella 1982, p. 37). A questo proposito vd. anche le considerazioni di A. Kirsopp Lake (kirSopp lake 1935, pp. 89-90, 137). In generale sul tempio tuscanico vd. andrén 1940, pp. XXII-XIII; Santuari d’Etruria 1985, pp, 60-65. In questo periodo in realtà, sembra esserci una estrema varietà nelle piante dei templi etrusco-italici, che possono essere a cella unica e a tre celle, in antis, peripteri o pseudoperipteri: vd. a questo proposito i tipi appartenenti ai gruppi II e III nella classificazione fatta da M. Rendeli che però, per quanto riguarda Lanuvio, riporta la pianta del tempio medio-repubblicano (rendeli 1990, pp. 54-55) secondo la ricostruzione di A. Kirsopp Lake (kirSopp lake 1935, p. 129, fig. 9), ripresa anche da hopkinS 2012, fig. 6.8.

72 Sull’individuazione della provenienza del pezzo: MeliS, QuiliCi GiGli 1983, pp. 2-3.73 andrén 1939-1940, p. XXX, n. 31, fig. 3; id. 1959-1960, pp. 32-33, fig. 9; StaCCioli 1968, pp. 41-42,

n. 32, tavv. XXXVIII-XXXIX; id. in Santuari d’Etruria 1985, p. 58, n. 2.3; id. 1989-1990, pp. 94-95, fig. 1.74 Ad Acquarossa sono documentate abitazioni con due ambienti affiancati preceduti da vestibolo, ad esem-

pio la casa C nella zona B (ÖStenBerG 1975, pp. 12-13, figg. a pp. 73, 109; CaMporeale 1986, p. 261; sulle tipologie delle case di Acquarossa vd. anche Colonna 1986, pp. 424-425); si ricordi anche la cd. ‘casa a due vani’ di Roselle della prima metà del VI sec. a.C. (AA.VV. 1975, pp. 33-35, fig. 6, c con bibl. citata; Colonna 1986, p. 401, fig. 271). Come riflesso di tale tipologia abitativa in ambito funerario valgano come confronto le tombe 121, 329, 335 (Marce Ursus) e 336 nella necropoli della Banditaccia di Cerveteri (riCCi 1955, coll. 808, 816-818; BroCato 2012, pp. 40-42, fig. 3; vd. anche prayon 1975, p. 27, tav. 85, nn. 53-58, tipo E).

75 StaCCioli 1968, pp. 67-71, ma in particolare id. 1989-1990, pp. 89-96. Per l’interpretazione del modello come tempio vd. anche andrén 1959-1960, p. 32.

76 Staccioli sottolinea giustamente il fatto che i modelli votivi da lui esaminati presentino il lato anteriore aperto o senza colonne in facciata – o al limite due in antis – con l’evidente scopo di rendere visibile l’interno, dove, come sembra poter indicare un modello da Vulci e come mostrano incontrovertibilmente un esemplare da Garaguso in Lucania (StaCCioli 1989-1990, fig. 2) e due da Marsiglia (ibid., fig. 4), si trovava una ripro-duzione fittile della statua di culto, evidentemente mobile e per questo andata perduta in tutti i pezzi pervenuti

veCChi e nuovi SCavi nel teMpio di iuno sospita a lanuvio 129

pianta del tempio tardo-arcaico di Giunone Sospita potrebbe comprovare la teoria dell’e-sistenza di edifici templari arcaici con postico bipartito che, fino ad oggi, solo il modello fittile di Colle Ottone sembrava documentare77.

(ibid.). Per l’importante pezzo da Garaguso vd. anche d’aGoStino 1989, p. 231, figg. 161, 162. L’identifi-cazione con templi poi appare certa, a livello di resa iconografica, per i modelli dal V sec. a.C. in poi: non si comprende dunque per quale motivo quelli più antichi non possano rientrare nella stessa categoria di oggetti. L’individuazione di capanne-tempio a Satricum, come ad Ardea (Colle della Noce), Velletri (Tempio delle SS. Stimmate) e forse anche a Lanuvio (tempio di Iuno Sospita) – vd. a questo proposito F. Santi in Zevi, San-ti, attenni 2011, p. 297 con bibl. citata a nota 18 e F. Zevi, f. Santi in Zevi, attenni, Santi 2012, p. 195 – inoltre toglie valore alla supposizione che i modelli fittili a forma di capanna rappresentino abitazioni, tanto più che un esemplare da Satricum proviene proprio dalla stipe associabile alla capanna sacra documentata dagli scavi al di sotto del tempio di Mater Matuta (StaCCioli 1989-1990, p. 96). Staccioli ritiene comunque poco probabile, anche se non del tutto da escludere, che il pezzo da Colle Ottone, come sostenuto da Colon-na (Colonna 1986, pp. 492-493), possa raffigurare un tempio a tre celle ridotte a due per carenza di spazio (StaCCioli 1989-1990, p. 94).

77 A questo proposito vd. anche andrén 1959-1960, p. 32.

Fig. 18. roMa, Museo di Villa Giulia. Modello fittile votivo da Colle Ottone, Velletri (da StaCCioli 1989-1990, fig. 1).

130 faBriZio Santi

Si pone a questo punto però un problema di tipo cultuale: riferendosi al modello fittile, Staccioli ipotizza trattarsi della riproduzione di una tipologia templare realmente esistente, destinata alla venerazione di «divinità riunite in coppie»78. A sostegno della sua idea lo studioso cita il tempio B di Metaponto (tempio di Apollo Likayos) e la cd. ‘Basilica’ di Poseidonia (tempio di Hera I), le cui celle sono divise in due navate di uguale larghezza da una fila rispettivamente di 6 e 7 colonne. I due templi magnogreci però, oltre al fatto di non essere dedicati, come sembra, a divinità σύνναοι, presentano all’interno due navate e non due celle contigue, prestandosi poco al confronto con il modello fittile di Colle Otto-ne ed eventualmente con templi etrusco-italici bipartiti79. Volendo fare un paragone con costruzioni di ambito greco le più vicine sarebbero gli edifici I-II nel santuario di Apollo (?) a Taso (Aliki), prostili pentastili con pronao e due ambienti affiancati di diversa lar-ghezza, uno dei quali dotato di eschara, databili nel VI sec. a.C., a lungo interpretati come templi80, ma più di recente annoverati tra gli hestiatoria81 o ad esempio con il tempio a doppia cella recentemente scoperto nel santuario di Apollo a Despotikò, un isolotto a sud-ovest di Antiparos nelle Cicladi82. Vista la latitudine geografica degli edifici menzionati e in un caso forse anche la diversa funzione, un confronto di questo genere appare piutto-sto improprio e eventuali somiglianze andranno invece ricercate nel mondo italico. In età medio e tardo-repubblicana/primo-imperiale templi a due celle sono ad esempio attestati nel territorio degli Equi e dei Marsi. Nel III sec. a.C. ad Alba Fucens i templi sul Pettorino e sotto la chiesa di San Pietro (forse dedicato ad Apollo), rispettivamente tristilo o distilo in antis e tetrastilo, presentano due celle di uguale larghezza precedute da pronao83. La stessa planimetria si riscontra anche nei templi A (I sec. a.C.) e B (IV sec. a.C.) di Luco dei Marsi (Fig. 19)84 e molto probabilmente anche nel tempio di Montorio del Vomano, attri-

78 Ibid., p. 94. 79 Ibid., p. 95. Staccioli riferisce però di un modello votivo frammentario in calcare «diviso in due, all’in-

terno, da un diaframma o muro continuo», rinvenuto presso il tempio B di Metaponto (ibid.). Per il tempio B di Metaponto e la Basilica di Poseidonia vd. lippoliS, livadiotti, roCCo 2007, pp. 792, 796-797. Ai due templi magnogreci si può forse ora aggiungere il tempio I dell’Ara della Regina di Tarquinia (570 a.C. ca.) la cui cella, secondo una ricostruzione ipotetica, potrebbe avere avuto una fila di tre colonne disposte longitudinalmente lungo l’asse mediano della cella (BonGhi Jovino, BaGnaSCo Gianni 2013, pp. 26-27, 51, tavv. V-VI).

80 ServaiS 1980, pp. 71-75.81 hellMann 2006, pp. 222-223; così anche in GreandJean, Salviat 2009, p. 164 e in lippoliS,

livadiotti, roCCo 2007, pp. 227, 333, ma non alle pp. 892-893, fig. 2, dove invece si parla di templi.82 Si tratta del cd. ‘edificio A’, databile attorno alla metà del VI sec. a.C., (largh. 16,60 × l. 12 m), munito

di due celle affiancate, che in una successiva fase costruttiva (ca. 500 a.C.) venne provvisto di 7 colonne dori-che sulla fronte (kourayoS 2012, pp. 26-39, in part. 26-27 e figg. a pp. 28, 36-37).

83 MertenS 1969, pp. 11-22, figg. 3, 6, 10. Mertens ipotizzava che la divisione dello spazio in due celle potesse essere stata eseguita in un secondo momento (ibid., p. 20). Per la pianta vd. anche: CaMpanelli 2007, p. 162, fig. 10.

84 CaMpanelli 2008, pp. 78-79, figg. 4-6; vd. anche ead. 2007, p. 162, fig. 10. Per A. Campanelli i templi, proprio per la loro particolarità planimetrica, pressoché assente nel mondo romano, sarebbero da asso-ciare a un doppio culto di derivazione locale (ead. 2008, p. 84).

veCChi e nuovi SCavi nel teMpio di iuno sospita a lanuvio 131

buibile ad Ercole sulla base di un’iscrizione musiva sul pavimento del pronao85. La pianta bipartita viene spiegata da M.J. Strazzulla in relazione a particolari esigenze cultuali e alla duplice titolarità dell’edificio templare: se nel caso del lucus Angitiae i due culti espletati negli edifici templari rinvenuti non sono noti, ma solo ipotizzabili86, nel caso di Montorio la studiosa pensa alla diade Ercole-Venere, la presenza della quale nell’area è documentata da un’iscrizione e forse da un frammento scultoreo di una statua femminile87. A questi va inoltre aggiunto il tempio scoperto recentemente (2007) a Villa San Silvestro nel comune di Cascia (PG), che presenta due fasi edilizie tra il II e il I sec. a.C.88. In tutti questi casi però ci troviamo in un ambito geografico e soprattutto cronologico diverso da quello lanu-vino, ma i templi menzionati attestano l’esistenza di piante bipartite atipiche rispetto alla planimetria tradizionale – o ritenuta tale dai moderni – degli edifici templari etrusco-italici e poi romani. Per quanto riguarda Giunone Sospita, i cui caratteri precipui rimarrebbero piuttosto oscuri senza la descrizione ciceroniana nel De natura deorum89 (CiC., De nat.

85 StraZZulla 2006, p. 92.86 Verosimilmente Cerere e Venere (CaMpanelli 2008, p. 84).87 StraZZulla 2006, p. 92.88 dioSono 2009, pp. 15-16; pleBani 2011, in part. pp. 103-107. A tutti gli esempi citati si deve aggiun-

gere ora anche il tempio individuato da R. Dubbini, grazie a foto e documenti d’archivio della Soprintendenza, sull’Appia Antica presso la chiesa del “Domine quo vadis”. L’edificio templare, venuto alla luce già nel 1970 ma rimasto fino ad ora sconosciuto, si dovrebbe datare nel III sec. a.C. (articolo su La Repubblica, 22 luglio 2014, cronaca di Roma, p. XIII).

89 «…illam vestram Sospitam, quam tu numquam vides nisi cum pelle caprina, cum hasta, cum scutulo, cum calceolis repandis».

Fig. 19. luCo dei MarSi (aQ), Lucus Angitiae. Foto aerea dei templi A e B (da CaMpanelli 2007, fig. 4).

132 faBriZio Santi

deor., I, 29, 82) e le poche attestazioni iconografiche pervenute90, sembra apparentemente difficile pensare un’altra divinità femminile che le possa essere associata o ad un paredro, di cui non abbiamo notizie nelle fonti. In un articolo del 1933, riedito nel 1951, lo storico delle religioni U. Pestalozza nello spiegare la nascita ed il significato dei Lupercalia e delle Nonae Caprotinae, riconosceva lo stretto legame esistente nella religione romana arcaica tra il sacer hircus Fauno Luperco-Inuo e Giunone91, simboli del maschile e del femminile nei riti di fertilità che si svolgevano nelle due occasioni ora menzionate92, rispettivamente il 15 Febbraio ed il 7 Luglio: le seconde, come ricorda Varrone (varro, De ling. lat., VI, 18) erano celebrate in tutto il Lazio in onore di Iuno Caprotina («Nonae Caprotinae, quod eo die in Latio Iunoni Caprotinae mulieres sacrificant et sub caprifico faciunt: e caprifico adhibent virgam93»), epiteto facilmente spiegabile in relazione alla pelle di capra, attributo della dea – chiamato amiculum Iunonis anche nei riti dei Luperci – ma anche di Fauno94. La Iuno Caprotina, divinità latina e non solo romana, come ci informa Varrone, non è altro che il parallelo, a livello funzionale ma senz’altro anche iconografico, della Iuno Sospita lanuvina95; Fauno-Inuo ne sarebbe stato il paredro96. Nel Lazio, non troppo lontano da Lanuvio, il culto di quest’ultimo è attestato nel santuario di Fosso dell’Incastro a Ardea, venuto alla luce in anni recenti negli scavi condotti da F. Di Mario: colpisce che proprio da

90 Vd. valeri c.d.s. con bibl. citata. Vd. anche douGlaS 1913, pp. 61-67.91 Nel racconto di Ovidio relativo alla nascita dei Lupercalia è la voce di Iuno Lucina venerata nel lucus

sull’Esquilino presso il quale si erano recate supplici le donne sabine insieme ai mariti romani per la mancanza di prole, a rivolger loro il monito «Italidae matres ... sacer hircus inito» (ov., Fast. II, v. 441; peStaloZZa 1951, pp. 369-370). Vd. anche paSQualini 2013, pp. 501-502.

92 Sulle coppie divine maschile/femminile come Lua e Saturno, Maia e Vulcano, Salacia e Nettuno, Hora Quirini e Quirino, Neriene e Marte vd. GuarduCCi 1936, pp. 30-36 (ringrazio il dott. A. De Cristofaro per la segnalazione). È Aulo Gellio a riportare i nomi degli«dèi immortali» invocati nel rituale romano: «Lua di Saturno, Salacia di Nettuno, Ora di Quirino, Viriti di Quirino, Maia di Vulcano, Erie di Giunone, Moli di Marte e Neriene di Marte (trad. di G. Bernardi-Perini) (Gell., Noct. Att., XIII, 23, 2). Vd. anche le considerazioni su Feronia e il suo paredro in di faZio 2013, pp. 71-91.

93 Nell’ambito delle Nonae Caprotinae Pestalozza sottolinea anche il rapporto tra il caprifico (fico maschio dalla chiara simbologia sessuale) e il capro/la capra, forse l’animale che le donne sacrificavano sotto l’albero (peStaloZZa 1951, p. 385; Coarelli, p. 45). Presso i Messeni l’albero di caprifico era chiamato τράγος, capro (pauS. IV, 20, 1-3; peStaloZZa 1951, p. 379). Sulle Nonae Caprotinae vd. anche paSQualini 2013, pp. 502-505.

94 WiSSoWa 1912, pp. 185, 209-210; peStaloZZa 1951, p. 375 e nota 29; BreliCh 2010, pp. 92-113.95 Galieti 1928, p. 239; peStaloZZa 1951, p. 375; Coarelli 1997, p. 29. In Grecia il sacrificio di una

capra è comune nei riti dedicati a Hera, che per questo veniva definita α„γοφάγος (pauS. III, 15). A questo pro-posito vd. douGlaS 1913, p. 68.

96 peStaloZZa 1951, p. 375. Riportiamo in questo punto le parole dello storico delle religioni G. Dumézil che possono risutare illuminanti anche in questo contesto: «Quando i tre dei capitolini, alla fine del periodo etrusco, furono associati in un unico tempio a tre cellae, non è sicuro – sebbene fosse fin d’allora molto probabile un’influenza greca diretta – che Giunone Regina sia stata “la moglie” di Giove. Ops e Consus formano una coppia teologica rituale, non una coppia matrimoniale» (duMéZil 2011, p. 58).

veCChi e nuovi SCavi nel teMpio di iuno sospita a lanuvio 133

qui venga un acroterio (?) fittile di una figura maschile elmata coperta da una pelle capri-na (490-480 a.C.; Fig. 20), di cui M. Torelli, oltre a riconoscerne l’unicità iconografica e stabilirne l’identificazione con Inuo, sottolinea la somiglianza con l’immagine di Giunone Sospita così come attestata dalle pressoché coeve antefisse della dea, rinvenute a Roma e in altri centri del Lazio97. Fatte queste considerazioni che sembra importante riportare in questo studio nonostante manchi una prova certa del possibile abbinamento tra le due divinità a livello cultuale, ci si può chiedere in alternativa se la presenza di due ambienti affiancati debba necessariamente indicare un culto doppio e non possa essere dovuta a motivazioni di altro genere, quali ad esempio due diversi aspetti della divinità98, due suoi

97 torelli 2011, pp. 198, 201, fig. 15, 209-210.98 Ringrazio la dott.ssa Antonella Lepone per il suggerimento. A questo proposito vd. Gentili 1989-

1990, pp. 721-722 (qui si parla di «sdoppiamento di una singola personalità divinità», per lo più femminile); naGy 1989-1990, p. 736.

Fig. 20. ardea, Fosso dell’Incastro. Testa maschile munita di elmo e pelle di capra (da torelli 2011, fig. 15).

134 faBriZio Santi

simulacri99, motivazioni rituali o semplici scelte edilizie. In molti casi convinzioni come questa sembrano essere sedimentate nella letteratura archeologica senza però che vi sia un effettivo riscontro nelle fonti. Anche la ricostruzione di molti templi etrusco-italici di età tardo-arcaica è avvenuta spesso secondo una rigida applicazione delle tuscanicae disposi-tiones vitruviane senza che le tracce sul terreno fornissero alcun dato certo in tal senso100. A prescindere da queste osservazioni, è il modello votivo di Colle Ottone, località quasi a metà strada tra i moderni centri di Lanuvio e Velletri (Fig. 21) a fornire la prova, a mio parere, dell’esistenza di templi arcaici a doppia cella nell’ager lanuvinus. F. Melis e S. Quilici Gigli lo attribuivano con cautela al deposito votivo di un santuario prossimo al luogo di rinvenimento del pezzo101. Pensare a quello di Giunone Sospita sembrerebbe difficile vista la distanza dal sito (circa 6 km), ma l’idea che il fictor esecutore del modello

99 M.D. Gentili ha riportato alcuni casi di doppie statue di culto nel mondo greco, etrusco e romano: ciò avviene per esempio nell’Heraion di Delo, nel tempio di Giunone Regina sull’Aventino, in quello della Fortu-na Muliebris al quarto miglio della via Latina, nel sacello di Venere Cloacina presso il Velabro (Gentili 1989-1990, p. 722).

100 Cfr. supra, nota 71. 101 MeliS, QuiliCi GiGli 1983, p. 6.

Fig. 21. Carta del territorio tra Lanuvio e Velletri con l’indicazione del sito di Colle Ottone.

veCChi e nuovi SCavi nel teMpio di iuno sospita a lanuvio 135

abbia potuto riprodurre in scala ridotta un tempio ‘locale’ di età arcaica – forse quello di Giunone Sospita? – non appare del tutto impossibile, vista anche la ricostruzione che i vecchi ed i nuovi dati di scavo portano ad ipotizzare.

faBriZio Santi

BIBLIOGRAFIA

aa.vv. 1975: aa.vv., Roselle. Gli scavi e la mostra, Pisa 1975.andrén 1939-1940: a. andrén, architectural Terracottas from Etruscan-Italic Temples, Lund

1939-1940.andrén 1959-1960: a. andrén, «L’architettura templare etrusco-italica», in RendPontAc 32,

1959-1960, pp. 21-59.attenni 2004: l. attenni, «Il tempio di Giunone Sospita. Nuove considerazioni sulla fase tar-

do-arcaica», in M. anGle, a. GerMano (a cura di), Museo e Territorio, Atti della III giorna-ta di studio (Velletri, 7-8 Marzo 2003), Roma 2004, pp. 161-168.

Bendinelli 1921: G. Bendinelli, «Monumenta Lanuvina», in MonAL 27, 1921, coll. 293-370.BonGhi Jovino, BaGnaSCo Gianni 2012: M. BonGhi Jovino, G. BaGnaSCo Gianni (a cura

di), Tarquinia. Il santuario dell’Ara della Regina. I templi arcaici, Roma 2012.BreliCh 2010: a. BreliCh, Tre variazioni romane sul tema delle origini, ed. a cura di A. Ales-

sandri, Roma 2010.BroCato 2012: B. BroCato, Origini e primi sviluppi delle tombe a dado etrusche, Rossano

(CS), 2012.CaMpanelli 2007: a. CaMpanelli (a cura di), Il tempio di Castel di Ieri, Sulmona 2007. CaMpanelli 2008: a. CaMpanelli, «Topografia del sacro: spazi e pratiche religiose in alcuni

santuari dell’Abruzzo ellenistico», in X. dupré raventóS, S. riBiChini, S. verGer, Satur-nia tellus. Definizioni dello spazio consacrato in ambiente etrusco, italico, fenicio-punico, iberico e celtico, Atti del convegno internazionale (Roma, 10-12 Novembre 2004), Roma 2008, pp. 69-98.

Case e palazzi d’Etruria 1985: S. Stopponi, Case e palazzi d’Etruria, Catalogo della mostra (Sie-na, 26 Maggio-20 Ottobre 1985), Milano 1985.