Siedlungsdynamik und Salzgewinnung im östlichen Oberbayern und in Westösterreich während der...

Transcript of Siedlungsdynamik und Salzgewinnung im östlichen Oberbayern und in Westösterreich während der...

SIEDLUNGSDYNAMIK UND SALZGEWINNUNG IM ÖSTLICHEN OBERBAYERN UND IN WESTÖSTERREICH

WÄHREND DER EISENZEIT

THOMAS STÖLLNER

Der tägliche Salzbedarf des Menschen, die physiologische Notwendigkeit, Kochsalz(NaCl) in ausreichender Menge dem Organismus zuzuführen, hat sich mit Einführungpflanzlicher Kost beträchtlich erhöht. Konnten jägerische Kulturen ihren Salzbedarfnoch in ausreichender Menge durch Frischfleisch befriedigen, gelang dies mit Einfüh-rung der Landwirtschaft immer weniger; entsprechend tauchen erste Salzbrunnen imKarpatenraum oder in den Hautes Alpes (Meeralpen) schon in den ältesten Phasen deslokalen Neolithikums auf 1. Zunächst wurde dem natürlichen Salzdargebot vertraut, in-dem Solequellen oder Meerwasser genutzt wurden. Erst mit der Einführung der berg-männischen Salzgewinnung unter Tage (Ostalpen, Rumänien) stand Steinsalz – theore-tisch – in beliebiger Menge zur Verfügung2.

Es muss nicht überraschen, dass der Erfolg einer vorgeschichtlichen Siedlungs- undWirtschaftsweise ganz wesentlich von den Strategien der Salzbeschaffung abhing. Um-gekehrt ist davon auszugehen, dass die Steigerung der Bevölkerungszahlen, durch Lan-desausbau oder Immigrationen, zwangsläufig von einer Steigerung der Salzförderung be-gleitet wurde. So lässt sich anhand der Salzgewinnung indirekt auch der Erfolg der prä-historischen Wirtschaftsweise ablesen. Unter diesem Gesichtspunkt sind die Entwick-lungen in den mitteleuropäischen Salzwirtschaften in der späten Bronzezeit, vor allemaber in der Eisenzeit (etwa 1. Jt. v. Chr.) beachtenswert: In den verschiedenen Salzge-winnungsgebieten ist eine enorme Steigerung der Salzgewinnung zu beobachten3. Siewurde technologisch von Neuerungen begleitet, die wir in ihrer ersten Ausprägungschon in das 2. Jt. v. Chr. zurückverfolgen können wie etwa der Untertagebergbau aufSalz, der in Hallstatt oder in Siebenbürgen nachweislich seinen Anfang schon im 15./14.Jh. v. Chr. nahm oder die Entwicklungen von Söderwerkstätten, die auf kompliziertenGradierungsmechanismen wie auch auf einer neuartigen Ofentechnologie fußen (San-

1 Monah 2002; Weller 2002b; Saile 2000.2 Allgemein mit weiterführender Literatur: Stöllner 2004.3 Allgemein mit weiterführender Literatur: Saile 2000; Weller 2002a; Stöllner 2004.

313

tioste, Halle/Saale, u.a.). Ähnliche technologische Prinzipien wurden auch an der Ka-nalküste und in der Bretagne eingeführt. Doch sind die frühen Nachweise für diese Salz-gewinnungsstrategien noch selten. Erst am Beginn des 1. Jts. v. Chr. setzten sich die neu-en Technologien durch, um dann schrittweise in großem Stil angewendet zu werden.

Diese auf vereinheitlichten technologischen Prinzipien basierende Steigerung derSalzgewinnung lässt sich auch an der rasant zunehmenden Zahl von Salzorten erkennen.Darüber hinaus ist in den Produktionsstätten, etwa im Seille-Tal, aber auch in Hallstatt,eine Kapazitätssteigerung zu erkennen. In Hallstatt wurden zu Beginn des 1. Jts. v. Chr.Abbautechnik und Abbauprinzip geändert, an der Seille ganze Batterien von Ofenanla-gen errichtet, was ein enormes Anwachsen der Briquetagehalden zur Folge hatte4. DerWandel ist, wie angedeutet, nicht plötzlich aufgetreten. Vielmehr ist die Steigerung derSalzproduktion als allmählicher Prozess zu verstehen. Dieser verlief in den einzelnen Be-salzungsregionen und ihren Salzproduktionsorten sicher nicht ohne Brüche. Auch mussmehr als eine Ursache (klimatische Einflüsse, Wanderungen usw.) vorausgesetzt werden.Dennoch können wir diesen Prozess als Ganzes in seinen Umrissen erkennen und fra-gen, welche Gründe ausschlaggebend waren. Betrachten wir Faktoren der Land- undViehwirtschaft, so fällt es nicht schwer, deutliche Veränderungen zu erkennen: Mit Din-kel oder auch Hafer wurden Getreidesorten eingeführt, die einen Fruchtwechsel, undnoch bedeutender, die Aussaat von Wintergetreide ermöglichten5. Ebenso wird ab derMitte des 1. Jts. v. Chr. der Anbau von Obstsorten nachweisbar, vor allem in den al-pennahen Zonen. Außerdem kamen die Grasmahd und damit wahrscheinlich die Auf-stallung von Vieh hinzu6. Einschnitte sind auch in der Viehwirtschaft zu erkennen: Zumwichtigen Fleischlieferant Schwein kam nach und nach das Rind, welches ab der Mittedes 1. Jts. v. Chr. die Haustierassemblagen dominierte 7. Zugrunde liegen bedeutsameVeränderung in der Behandlung der Herden, etwa die bewusste Auslese von Zuchtstie-ren, das Trennen der Herden nach diesen Prinzipien sowie die Kastration männlichenNachwuchses, um ihn als Arbeitstiere und Fleischlieferanten einzusetzen. Möglichweisekam es mit Hilfe des Salzes zu einer Verbesserung der Fleisch- und Milchleistung. Um

4 Olivier 2003.5 Küster 1988, 117; Boenke 2005a, Abb. 4; dies. 2005b, bes. 480.6 Oeggl 1991; ders. 1999. – Leider fehlen bis heute direkte archäobotanische Hinweise, sehen wir von den gar

nicht seltenen Grasbüscheln ab, die in den Salzbergwerken gefunden werden. Indirekte Belege stellen latènezeit-liche Sensen dar, die sich vor allem in der Fritzens-Sanzeno-Kultur finden (Nothdurfter 1979).

7 Pucher 1999a; ders. 1999b; allgemein Buchsenschutz 2002, 65 f.; von den Driesch/Boessneck 1989, bes. 135 f.;Boessneck et al. 1971, 32 ff.

314

diese größeren Mengen an Fleisch und Leder auch verarbeiten, konservieren und be-vorraten zu können, bedurfte es sicher einer erhöhten Menge Salz. Hierin ist einer derGründe für den Salzboom spätestens ab dem 6. Jh. v. Chr. zu suchen. Es war diesesnachhaltige Wirtschaften im Sinne einer Vorratshaltung und Subsistenzsicherung, wel-ches das Aufwachsen größerer Bevölkerungen erlaubte, letztlich aber auch eine weitereSteigerung der Salzproduktion zur Folge hatte8. Dass solche Wirtschaftskreisläufe anfäl-lig waren, deuten die Massenmigrationen an, wie sie uns mit den großen Wanderbewe-gungen der Kelten vor allem im 4. und 3. Jh. v. Chr. fassbar werden9.

Die Grundlagen einer auf Salz fußenden, nachhaltig wirkenden eisenzeitlichen Land-wirtschaft lassen sich zunächst nur sehr allgemein beschreiben. Notgedrungen löst sichdas Bild auf, sobald wir in einzelne Landschaften und Kulturräume abseits der Salzpro-duktionsorte blicken und dort die symbiotischen Beziehungen zum Grundstoff Salz zubeschreiben suchen. Hier liegt der Kern einer der wesentlichen Fragestellungen zukünf-tiger Salzforschung: Das Verhältnis zwischen Salzproduzenten und agrarisch organisier-ten Salzkonsumenten wäre mit archäologischen Mitteln zu beschreiben und diachron zuuntersuchen. Daraus ließen sich grundlegende Einsichten in das Zusammenwirken vonKultur- und Landschaftsräumen gewinnen, mithin ein wirtschaftsarchäologischer Blickauf die siedlungsgeschichtlichen Abläufe einzelner Regionen. Im Folgenden soll dies an-hand der ostalpinen Bergbauzone und ihrer nordalpin vorgelagerten Landschaftsräumegeschehen. Dabei soll vor allem das Verhältnis der Salzproduktionsstätten Hallein-Dürrnberg und Hallstatt und der mit ihnen verbundenen Wirtschaftsräume analysiertsowie im Lichte neuer Forschungsergebnisse dargestellt werden. Vor allem wird ver-sucht, ein Modell der besiedlungs- und bevölkerungsdynamischen Vorgänge zu entwick-eln und dieses vor dem Hintergrund einer wesentlich damit verbundenen Salzwirtschaftzu deuten. Auf diese Weise soll ein Modell für ein ähnliches Herangehen an andere Salz-regionen entwickelt werden.

8 In den Ostalpen mag man dies sicherlich an der Auffahrung der Dürrnberger Lagerstätte im 6. Jh. v. Chr. er-kennen, die zumindest anfangs noch parallel zur Hallstätter Salzgewinnung verlaufen ist.

9 Die Gründe für die großen Wanderungen der Kelten sind vielschichtig und mit einem klimatischen Ursachen-model sicher zu monokausal bewertet worden (Maise 1998; allgemein Tomaschitz 2002). Auch hier gilt es, zu-nächst den Prozess in seiner Vielschichtigkeit vor dem Hintergrund einzelner Regionen und ihrer wirtschaft-lichen Grundlagen zu analysieren. In vielen Fällen sind selbst die bevölkerungsdynamischen Prozesse noch kaumchronologisch sauber aufgeschlüsselt und nebeneinander gestellt. Ohne solche Grundlagenarbeit gibt es praktischkein Weiterkommen.

315

Die Ostalpine BergbauzoneNach knapp 200 Jahren Forschung in Hallstatt und Hallein-Dürrnberg10 hat sich für

beide Salzorte ein ausgezeichneter Kenntnisstand ergeben, der erlaubt, die Salzgewin-nung in wirtschaftlicher, technologischer und zeitlicher Hinsicht einigermaßen einzu-schätzen. Siedlungs- und Betriebsareale sind gleichermaßen unter wie auch ober Tage er-forscht und vermitteln ein anschauliches Bild der Prozesse rund um die Salzgewinnung.Gleichwohl bleiben Fragen offen, die in Hallstatt vor allem die Art der Siedlungsstruk-tur und die am Ort angesiedelten Nebengewerbe betreffen sowie die Frage nach dem Be-ginn und dem Ende der Salzgewinnung11. Am Dürrnberg hat die intensive Nutzung derLagerstätte zu einer mehrfachen bergbaulichen Auffahrung einzelner Lagerstättenteilegeführt, was die Rekonstruktion des eisenzeitlichen Abbaubetriebes schwieriger als inHallstatt gestaltet. Doch ist man mit der Rekonstruktion der obertägigen Siedlungs-und Wirtschaftsverhältnisse insgesamt weiter gekommen als in Hallstatt, was – verein-facht gesagt – an den besseren Voraussetzungen für archäologische Arbeit in der leichtzugänglichen Mittelgebirgslandschaft des Dürrnbergs liegt12.

Verkehrswege und wirtschaftliches Umfeld von Hallstatt und DürrnbergEntscheidend für die wirtschaftsgeschichtliche Beurteilung der Salzbergbaue von

Hallstatt und Dürrnberg ist ihre Lage innerhalb der Verkehrswege sowie ihre Anbindungan ein landwirtschaftlich nutzbares Hinterland. Dies ist bei beiden Orten durchausunterschiedlich und soll kurz zusammengefasst werden: Hallstatt liegt topographischeingezwängt zwischen Hallstätter See, dem Dachstein und dem Koppenmassiv. Der Ort

10 Systematisches wissenschaftliches Herangehen beginnt in Hallstatt mit der Festrede des Bergmeisters Maximi-lian Kneer von 1811 (Die Rede des k. k. Oberamtsraths und Oberbergmeisters Maximilian Kneer, am 28. Oc-tober 1811 im Amtsgebäude zu Hallstatt, am Dankfeste der fünfhundertjährigen Erhaltung des Hallstätter Salz-berges. Hormayrs Archiv Geogr. Hist. Staats- u. Kriegskunst 3, 1812, 41-45); am Dürrnberg mit dem Manus-kript bzw. den Arbeiten des Andreas Seethaler um 1831/32 (A. Seethaler, Die allerersten Celtischen und Rö-mischen Alterthümer am Dürrnberg und zu Hallein an der Salza in Verbindung mit ihren Salinen. Manuskript,Salzburg 1831 und 1832).

11 Barth/Lobisser 2002, 7 f. Seit eine Geweihhacke aus dem Josef-Stollen-Vorhaupt durch AMS-14C in das 5. Jt.v. Chr. datiert werden konnte, wird diskutiert, ob ein in die älteren Phasen der Urgeschichte zurückgehenderSalzabbau vorliegt.

12 In Hallstatt sind viele potentielle Siedlungsareale heute überbaut bzw. durch Murenmaterial im engen Hochtalüberdeckt, doch entwickeln sich in jüngster Zeit auch dort Ansätze, die holozäne Landschaftsgeschichte desSalzbergtales aufzulösen und damit nicht nur die Art der Murenüberdeckung, sondern auch das Potenzial fürweitere Siedlungsforschung auszuloten.

316

ist bis heute relativ unzugänglich. In der Urgeschichte war er nur über den See bzw.durch Saumwege zu erreichen und daher schwierig zu versorgen13. Gleichwohl kann derOrt auf Hochweidegebiete (etwa am Dachsteinplateau) und kleine Beckenräume imUmfeld (Gosau, Goisern, Bad Ischl und Ausseer Land) als landwirtschaftliche Nutzräu-me zugreifen, allerdings sind diese bis heute kaum weiter untersucht 14.

Besser steht die Sache in Bezug auf die Verkehrswege, die sich zwangsläufig flussab-wärts entlang der Traun ergeben15. Zuletzt ist der Fundplatz von Traunkirchen durchNeufunde mit dem Hallstätter Salzhandel in Verbindung gebracht worden. Ob diesauch für die weiter flussabwärts liegende Höhensiedlung vom Waschenberg bei BadWimsbach/Neydharting gilt, bleibt trotz aller Wahrscheinlichkeit offen, da hierfür zwin-gende Argumente fehlen16. Jedenfalls öffnen sich über die Traun die großen landwirt-schaftlichen Vorzugsräume der Welser Heide bzw. des Linzer Beckens sowie der An-schluss an das Verkehrsnetz der Donau. Doch auch die längst vermuteten Wegeverbin-dungen über die Koppenschlucht in das Ausseer Land17 und die weitere Verbindung indas Ennstal konnten in jüngster Zeit durch Sondengeherfunde erhärtet werden18.

Völlig anders präsentiert sich dagegen der Salzort Dürrnberg bei Hallein: Er liegt aus-gesprochen verkehrsgünstig am westlichen Rand des Salzachtales, das sich von Gollingaus beständig nach Norden öffnet und hinter dem Salzburger Becken in ein weiträumi-ges Alpenvorland übergeht. Landwirtschaftliche Nutzräume liegen also direkt im Um-feld, ein Eindruck, der sich verstärkt, betrachten wir den Dürrnberg selbst. Der Dürrn-berg ist weniger hochalpin geprägt als die Schwesterstation Hallstatt. Die wellige Mittel-gebirgslandschaft ist zwar kleinräumig gegliedert, findet aber eine zentrale Siedlungsflä-che um den etwa 850 m hohen Moserstein. Hochweidewirtschaft und Waldbeschaffungist also im Umfeld sehr gut möglich und weitaus weniger limitiert als im engen Hall-statt. Allerdings liegt der Dürrnberg mehr als die inneralpinen Gebiete beiderseits desAlpenhauptkammes im Einflussbereich des nordalpinen Wettergeschehens und hat da-her beträchtliche Niederschlagsmengen aufzunehmen. Dies ist in Anbetracht der mehr-

13 Morton 1956; Kromer 1964.14 Vereinzelte Streufunde aus Bad Goisern verbessern die Situation nicht, da es sich nicht um gesicherte originäre

Bodenfunde handelt (Reitinger 1968; Stöllner 1996/2002). Eine mögliche Fundplatzsituation auf dem Ariko-gel bei Steeg am Ausfluss des Hallstätter Sees ist nicht näher untersucht (Morton 1956).

15 Pollak 1987; Stöllner 1996/2002, 368 ff.16 Pertlwieser 1969-1971.17 Z.B. aus der älteren Literatur: Morton 1956; Kromer 1964, 140 ff.18 Windholz-Konrad 2004.

317

fach nachgewiesenen Tagwassereinbrüche in den prähistorischen Gruben ein durchausernstzunehmender Faktor für Siedlungs- und Wirtschaftsgunst.

Obwohl Hallstatt nach Norden geöffnet ist, scheint das wirtschaftliche Bezugsfeldeher in Richtung östliches Oberösterreich und Linzer Becken orientiert gewesen zu sein.Auch das inneralpine Hinterland ist nicht außer Acht zu lassen. Darüber hinaus gibt esarchäologische Argumente19, auch das Salzburger Becken sowie Teile des Inn-Salzach-Gebietes mit Hallstatt zu verbinden, vor allem im 7. und frühen 6. Jh. v. Chr., der Zeitseiner größten Blüte, in den Phasen vor der Auffahrung des Dürrnbergs20. Im Gegensatzdazu liegen die landwirtschaftlich geprägten Umräume des Dürrnbergs von Anbeginnnördlich im Salzburger Becken, im Flachgau und im westlichen Innviertel sowie im öst-lichen Oberbayern (Alzplatte, Rupertiwinkel).

Belege für die wirtschaftlichen Außenbeziehungen von Hallstatt und DürrnbergDie Frage, wie sich der Austausch der Salzzentren mit ihrem direkten Umland gestal-

tet hat, stößt bei einer rein auf Fundmaterial ausgerichteten Betrachtungsweise schnellan Grenzen. Verschiedentlich wurden die kulturelle Eigendynamik und der Kultur-raumcharakter des Gebietes betont und zuletzt hat sich Th. Stöllner darangemacht, die-se systematisch für die älteren Perioden zu untersuchen21. Für die jüngeren Phasen derLatènezeit steht eine solche Untersuchung noch aus, doch gibt es auch für diese Zeit-räume Fakten, die den Eigenraumcharakter belegen22. In einem solchen Modell fun-gierten die Salzzentren nicht nur als Konsumenten für landwirtschaftliche Güter und alsPrimärerzeuger für Salzprodukte, sondern auch als Marktort und Umschlagplatz für spe-zialisierte handwerkliche Produkte. Dieses Modell ist allerdings nach vorliegenden Da-ten für den Dürrnberg weitaus besser zu begründen als für Hallstatt (Abb. 1), wo hand-werkliche Fabrikation nur indirekt durch ausgesprochene Eigenformen im Gräberfeldbelegt ist 23. Direkte Belege für diese durchaus nahe liegende These können allerdingsnur durch eine detaillierte Untersuchung von Waren kommen, die das Umland gleich-sam im Austausch gegen Salz und weitere handwerkliche Produkte an die Salzzentren

19 Gemeint sind vor allem Grabausstattungen wie jene von Gilgenberg, Perach oder Taxham-Bolaring, die einenengen Bezug zu Hallstätter Grablegen aufweisen und durchaus von dort stimuliert sein könnten.

20 Stöllner 1996/2002, 354 f. Abb. 146.21 Stöllner 1996/2002.22 Zu Kontakten spätlatènezeitlicher Fibelformen: Irlinger 2002, 257 f.; zu Keramikformen, z.B. bestimmte For-

men der Graphittonkeramik: u.a. Kappel 1969, 72 ff.; zu der frühesten Graphittonkeramik: Irlinger 1995, 111-128.

23 Dazu die Argumente diskutiert bei Stöllner 1996/2002, 364 f.

318

319

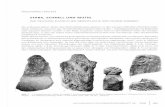

Abb. 1. Vereinfachtes Modell der auf Salz basierenden Wirtschaft des Dürrnbergs und seines Umfeldes (nach Stöll-ner 2002, Abb. 2).

geliefert hat. Hierzu ist mit Hilfe archäometrischer Methoden in den letzten 15 Jahreneine Reihe neuer Einsichten gewonnen worden. So fielen bei den Untersuchungen zurmittel- bis spätbronzezeitlichen Fundstelle im Hallstätter Tuschwerk die zahlreich zuBruch gegangenen Eichenschäftungen auf 24. Dies ist umso außergewöhnlicher als sonst– und zwar in Hallstatt wie auch am Dürrnberg – Gerätestiele ausnahmslos aus speziellgewachsenen Buchenastgabeln gefertigt wurden. Ein nachvollziehbares „forstwirtschaft-liches“ Modell für die beinahe 50 % Eichenschäftungen an dieser Fundstelle ergab sicherst durch die Erkenntnis, dass während dieser Zeit vor allem Schweine als Fleischliefe-ranten in Hallstatt verarbeitet und für die Bevorratung, vielleicht sogar für den Exporteingepökelt wurden25. Da man Schweine bevorzugt in Eichenwäldern mästet und land-wirtschaftliche Umräume mit einer solchen Struktur nicht näher als nordöstlich desTraunsees bzw. bis in das Linzer Becken zu erwarten sind, wäre damit letztlich ein Belegfür die Versorgung Hallstatts aus eben diesen Räumen erbracht.

Leider stecken provenienzanalytische Untersuchungen zu organischen Materialienerst in den Kinderschuhen, doch bieten sich schon heute die Bestimmung von Pollen-spektren, aber auch Untersuchungen stabiler Isotope an (etwa Sr, N/O-Verhältnisse).Ob damit in Zukunft auch für andere der so zahlreich in den Salzbergwerken geborge-nen organischen Materialien Herkunftsbestimmungen gelingen werden, ist offen. Inso-fern müssen wir uns etwa in der Frage der Holzzulieferung mit einem allgemeinen Ver-gleich des Nutzholzspektrums zufrieden geben. Am Dürrnberg stammen nach denUntersuchungen von W. Oberhuber26 und N. Boenke27 die Nutzhölzer der Siedlung unddes Salzbergwerkes aus typischen Baumvergesellschaftungen des Umfeldes. Interessantsind in dieser Hinsicht die Untersuchungen von W. Groenman-van Waateringe zu Pol-lenspektren an Rinden aus eisenzeitlichen und mittelalterlichen Fundzusammenhän-gen28. Sie belegen ebenso wie die dendrochronologischen Untersuchungen eine Wald-wirtschaft, die weder zu einer vollständigen Entwaldung im Umfeld des Dürrnbergswährend der Eisenzeit noch zu einem völligen Niederlegen von Waldteilen geführt hat.Wuchsmerkmale lassen eher auf eine gezielte Selektion von Hölzern in den Wäldernschließen. Dieses Ergebnis entspricht dem der Pollenspektren, die bei einem höherenVerhältnis von Baum- zu Nichtbaumpollen als im Mittelalter letztlich stärker bewalde-

24 Barth 1998; Barth/Grabner 2003.25 Barth/Grabner 2003.26 Oberhuber 1994.27 Boenke 2005a; dies. 2005b.28 Groenman-van Waateringe/Stöllner 2001.

320

te Verhältnisse in der Eisenzeit anzeigen. Stammt also das Nutzholz weitgehend aus demUmfeld, ein Umstand, der trotz der räumlichen Beengtheit wohl auch für den Hallstät-ter Bergbau zutrifft, so gestaltet sich die Nahrungsmittelbeschaffung komplexer. Dabeiwirkt sich die räumliche Situation in Hallstatt negativer für eigenversorgende Konzepteaus als für den Dürrnberg29. Dort sind vom Mittelalter bis in jüngere Zeit kleine Ge-treidefelder üblich gewesen und zumindest Hirse (Panicum milliacaeum) lässt sich unterden klimatischen Bedingungen des Dürrnbergs anbauen. Ein bestimmter Anteil an Ei-genversorgung ist demnach zu vermuten. Die Großrestuntersuchungen von N. Boenkean menschlichen Exkrementen aus dem Salzbergwerk30 belegen eine sehr variable, jah-reszeitlich unterschiedliche Getreidenahrung und damit wohl unterschiedliche Anbau-zonen und Herkunftsgebiete. Dinkel (Triticum spelta) als typisches Wintergetreide wärewohl am Dürrnberg nicht anzubauen gewesen. Auch der Emmer (Triticum dicoccum)muss aus dem Umfeld und tieferen Lagen stammen. Dem entsprechen die vor allem beiUntersuchungen im Ramsautal festgestellten Unkrautsämereien, die ebenfalls aus Anbauaus tieferen Lagen stammen31. Das Vorkommen von Druschresten und Spelzen wider-spricht dem nicht, da das Getreide durchaus nicht vollständig gereinigt angeliefert wor-den sein muss. Auch andere Lebensmittel wie Leindotter (Camelina sativa) und Küm-mel sind sicher importiert worden.

Das Bild von Nahrungsmittelimporten ergibt sich auch aus den Untersuchungen, dieE. Pucher zu den Tierknochenassemblagen der Grabung 1988/89 aus dem Ramsautaldurchführte32. Demnach dominiert der Fleischlieferant Rind überproportional im Ver-gleich zu zeitgleichen Siedlungen. Da Jungtiere sehr selten sind, wird auf eine Selektionvon ausgewachsenen und in die Jahre gekommenen Milchkühen aus einer natürlichenHerdenstruktur geschlossen. Nach Farbe und Haarstruktur entspricht der Schlag einerbis Anfang des 20. Jhs. noch im Ennstal überlieferten Rinderrasse, den kleinwüchsigenEnnstaler Bergschecken. Morphologisch passen sich die Rinder den zeitgleichen nordal-pinen Schlägen aus latènezeitlichen Fundverbänden an (etwa den Rindern aus Man-ching) und könnten somit aus nordalpinen Rinderpopulationen stammen. Keinesfallsrepräsentiert die Dürrnberger Zusammensetzung eine vor Ort gehaltene Herde. Zulie-ferung ist auch anhand der Schaf-/Ziegenmorphologie zu erschließen. Hierzu liefernsüd- und inneralpine Schaf-/Ziegenpopulationen die besten Hinweise auf ähnliche

29 Allgemein Stöllner et al. 2003; Boenke 2005b.30 Boenke 2005a; dies. 2005b.31 Swidrak/Schmidl 2002.32 Pucher 1999a; ders. 2002, bes. 137 ff.

321

Schläge. Dass Transhumanz in der Capridenviehwirtschaft gerade in den Alpen eine gro-ße Rolle gespielt hat, mag ein gutes Ausgangsmodell für die Deutung des Befundes sein.Das Zutreiben von Schafherden aus nahe liegenden inneralpinen Weidegebieten ist um-so mehr vorstellbar, wenn wir bedenken, dass sowohl in Hallstatt als auch am Dürrn-berg inneralpines Fundgut aus allen Zeiten überliefert ist. Dazu passt, dass etwa auch dieals Schleifsteine benutzten Flussgerölle und Quarzschiefergesteine eine inneralpine Her-kunft nahe legen33. Einige Gerölle stammen möglicherweise sogar aus Gebieten südlichdes Alpenhauptkammes und schließen damit die Salzach als Transporteur aus. Wie viel-fältig die Herkunft einzelner Individuen gewesen sein kann, sei es Mensch oder Tier, zei-gen Pollenuntersuchungen an Tierfellen34: Der außergewöhnlich hohe Eichenpollenan-teil eines Schaffelles belegt die Herkunft aus tieferen Lagen; das sehr variable Pollen-spektrum eines Hundefelles weist auf ein häufiges Wechseln der Vegetationsgebiete, al-so auf eine streunende Lebensweise hin.

Solche Ergebnisse werden sich in den nächsten Jahren noch verdichten und damit diekomplexe Einbindung der beiden alpinen Wirtschaftsbetriebe verdeutlichen. Letztlichsind diese Austauschbeziehungen schon vor 15 Jahren von Th. Stöllner in einem Wirt-schaftsmodell vorweg genommen worden35 (Abb. 1). Dieses Modell unterschied zwi-schen zwei Arten von Umfeld und rekonstruierte auf Grund der archäologischen Fund-verhältnisse ein direktes Umland um den Salzbergbau, bezog aber ebenso entfernter lie-gende Gebiete ein. Diese waren auf Grund von Kulturbeziehungen und Verkehrsver-hältnissen enger in das Konzept der Salzgewinnung eingebunden. Seitdem konnte dasVerhältnis der Sekundärgewerbe wie Fleisch- und Lederverarbeitung zur primären Salz-industrie am Dürrnberg präzisiert werden. Dennoch gilt es, noch viele Fragen der re-gionalen Austauschbeziehungen im Detail (z.B. anhand der Keramikherstellung oderMetallproduktion) aufzuklären.

Stand der Chronologiediskussion in Hallstatt und HalleinVoraussetzung für jede wirtschaftsarchäologische Auswertung ist die Berechnung von

Zeitdauer und Kapazität der Salzabbaue sowie ihre zeitliche Synchronisation mit denSiedlungsverhältnissen der beteiligten Gemeinschaften, zunächst vor allem mit der ört-lichen Siedlungsdynamik. Da archäologisch datierbares Fundmaterial in den Salzberg-bauen immer noch zu den Seltenheiten zählt, erwies sich deren zeitliche Einordnung als

33 Die Bestimmung der Gesteine führte Univ.-Prof. Dr. Elisabeth Kirchner (Universität Salzburg) durch.34 Groenman-van Waateringe/Stöllner 2001.35 Stöllner 1996a.

322

schwieriges Unterfangen. Letztlich brachte nur beharrliches Arbeiten mit der Radiokar-bonmethode und auch der Dendrochronologie den Durchbruch36. Auf Grund dieserVorarbeiten ist damit zu rechnen, dass zumindest die bekannten Fundstellen in Kürzeeinigermaßen datiert sein werden. Schon jetzt zeichnen sich markante chronologischeSchwerpunkte ab (Abb. 2). Danach reicht der Abbau im Tuschwerk der HallstätterFundstellenkonzentration „Ostgruppe“ bis in das 15. Jh. v. Chr. zurück; eine Nutzung

36 Stadler 1999; Sormaz/Stöllner 2005; Grabner et al. 2006. Seit wenigen Jahren gelingt es nun, längere Mittel-kurven aufzubauen und mit ihrer Hilfe auch die einzelnen Salzbergwerke bis hin zu den Leuchtspänen jahrge-nau zu datieren. Letztere haben den großen Vorteil, dass eine länger andauernde Wiederverwendung unwahr-scheinlich ist und sie darum eine präzisere Rekonstruktion der Laufzeiten einzelner Gruben ermöglichen; beigroßem Stammholz bzw. Brettern ist dagegen die Verwendung von Altholz nie auszuschließen. Neben diesenEinschränkungen ist auch die Interpretation der Datierungen immer nur in genauer Kenntnis der stratigraphi-schen Verhältnisse vorzunehmen und gerade deshalb schwierig, weil immer nur mit letztlich sehr kleinen Aus-schnitten aus zum Teil riesigen Bergbausystemen gearbeitet werden muss (die letztlich keinesfalls repräsentativsein müssen).

323

Abb. 2. Übersicht über die auf naturwissenschaftlichen Daten (Balken) und archäologischer Rahmenchronologieberuhenden Zeitgliederung der ostalpinen Salzgewinnung des 2. und 1. Jts. v. Chr. Die Fragezeichen mar-kieren diskutierbare Übergänge und Brüche der Entwicklung.

des Bergwerks erstreckte sich wahrscheinlich bis in das 12. Jh. v. Chr. Die ebenfallsbronze- bis urnenfelderzeitliche Nordgruppe liegt wohl auch in diesem Zeitrahmen,doch wann genau, bleibt vorerst offen. Die jüngere, nun eisenzeitliche Ostgruppe setz-te wohl im 8. Jh. v. Chr. ein und reichte mindestens bis in das 6. Jh. v. Chr., doch las-sen die neuesten Datierungen einen noch jüngeren Abbaubetrieb in den zentralen Tei-len der Ostgruppe möglich erscheinen37. Die bisherigen Daten sind dennoch von Be-deutung, weil mit ihrer Hilfe ein Übergang zu den Jahrringsequenzen des Dürrnbergsgelang – die Datenserien setzen dort mit Schlagdaten im Jahr 567 v. Chr. ein und ent-sprechen damit genau unseren bisherigen Vorstellungen vom Beginn der Siedlungs- undBergbauaktivitäten in der mittleren Hallstattzeit am Dürrnberg.

Auch am Dürrnberg lässt die jetzt schon größere Datenmenge deutlich die Blütezeitdes Salzbergbaues vom späten 6. bis zum 4. Jh. v. Chr. erkennen: Von den zwölf Revie-ren weisen immerhin vier eine Betriebsphase während dieser Zeit auf, weitere sind zuvermuten, doch heute nicht mehr zu erforschen. Jüngere Bergwerke sind deutlich klei-ner dimensioniert und erstrecken sich vom 4. Jh. v. Chr. bis in die Spätlatènezeit. Lei-der ist das Ende des Abbaubetriebes sowohl in Hallstatt als auch am Dürrnberg ohnegrößere Forschungsinvestitionen nicht weiter einzugrenzen. Jedenfalls setzt die Siedlungauf der Hallstätter Dammwiese nach Waldkantendaten schon in der Mitte des 2. Jhs. v.Chr. ein und reicht erwartungsgemäß bis in das 1. Jh. v. Chr. Die Bergbaue der Hall-stätter Westgruppe wie auch der Dürrnberger Reviere I, J und K sind heute allesamtnicht mehr zugänglich und entziehen sich damit einer modernen Beurteilung, dürftenaber insgesamt jüngerlatènezeitlich datieren.

Nicht nur bei der Datierung der Bergbaue, sondern auch in der Diskussion um dieZeitgliederung anderer archäologischer Fundkomplexe gibt es Fortschritte, die über dievon R. Peroni38 oder L. Pauli39 erarbeiteten Gliederungen hinausweisen. H. ParzingersChronologie40 erwies sich letztlich als nicht hilfreich und wurde, wie jene von L. Pauli,von Th. Stöllner41 korrigiert. Weiterführend und methodisch vorbildlich waren dagegen

37 Damit dürften sich jüngste Versuche einer Datierung und Deutung des Tagmureneinbruchs in der Ostgruppein Hallstatt von Th. Stöllner in Sormaz/Stöllner 2005, bes. 368 f. als nicht haltbar erweisen, doch sind neue,unpublizierte Daten noch nicht endgültig diskutiert.

38 Peroni 1973. – Die Arbeit von Peroni ist trotz aller methodischen und sachlichen Fehler die einzige, die alle zu-gänglichen Hallstätter Gräber einbezogen hat; ein Eindruck zu der prinzipiellen Gräberverteilung ist dahermöglich.

39 Pauli 1978.40 Parzinger 1989.41 Stöllner 1996/2002.

324

die Untersuchungen von F. R. Hodson, F.-E. Barth und S. Nebehay, die trotz der Hall-stätter Überlieferungsprobleme eine abgesicherte Männer- und Frauenchronologie desHallstätter Gräberfeldes erbrachten42. Th. Stöllner führte entsprechende Untersuchun-gen für ältere und jüngere Zeitstufen in Hallstatt anhand der nicht von Ramsauer aus-gegrabenen Gräberfeldpartien sowie für den Dürrnberg und das Inn-Salzach-Landdurch43. Die Siedlungsfunde des Dürrnbergs gliederte C. Brand in einer Bochumer Dis-sertation44 und zuletzt konnte P. Trebsche überzeugend eine zeitliche Gliederung derjüngerlatènezeitlichen Kammstrichkeramik vorlegen45, die es in Zukunft erlauben wird,den Zeitraum des 3. bis 1. Jhs. v. Chr. genauer siedlungsgeschichtlich zu bewerten. Fürdie älteren Phasen fehlt allerdings immer noch die chronologische Auswertung der fei-nen Siedlungsstratigraphie des Ramsautales, die die Lücke vor allem der Lt A- bis Lt C-zeitlichen Siedlungskeramik füllen wird46. Für die jüngere Latènezeit sind feinere chro-nologische Untersuchungen zur Siedlungsgeschichte, etwa in Jahrhundertschritten, im-mer noch nicht übergreifend für das westösterreichische Alpenvorland möglich. Ein An-fang wurde jedoch für das Linzer Becken durch neue Forschungen auf dem Gründ- wieauch Freinberg gemacht47. Vorläufig ist es daher zweckmäßig, für die Eisenzeit in fol-genden chronologischen Sequenzen zu arbeiten: Ha C/D1, Ha D2-3, Lt A und Lt B so-wie Lt C/D. Diese Stufen lassen sich zwar am Dürrnberg wie auch in Hallstatt feinerauflösen, relativieren sich aber zugleich wieder bei der festgestellten Laufzeit der Berg-werke von etwa 100 bis höchstens 200 Jahren. Die vorgenommene Einteilung ermög-licht ohne weiteres die Synchronisierung von Abbaugeschichte und Siedlungsdynamik.Eine zu feine Untergliederung hätte für die hier verfolgten Fragestellungen wenig Sinn.

Lässt sich nun die Besiedlungsgeschichte der Salzzentren Hallstatt und Hallein mit ih-rem Umfeld parallelisieren? Und ist damit ein Hinweis auf parallele wirtschaftsge-schichtliche Entwicklungen möglich bzw. durch welche historischen Ereignisse konntees zu Störungen in diesem Kreislauf gekommen sein? Zur Beantwortung dieser Fragensoll in den folgenden Abschnitten die Siedlungs- und Bergbaudynamik in den Abbau-zentren bzw. im Umfeld der Salzbergbaue (nördliches Alpenvorland) geprüft werden.

42 Hodson 1990.43 Stöllner 1996/2002. – Natürlich wird es in absehbarer Zeit auch möglich sein, die durch das ÖFD am Dürrn-

berg untersuchten Grabverbände für chronologische Studien zu nutzen. Vor allem für die späteste Hallstatt- undFrühlatènezeit (Ha D3, Lt A und B) ist hier mit wichtigen Ergänzungen zu rechnen.

44 Brand 1995.45 Trebsche 1999.46 Löcker/Lobisser 2002.47 Ruprechtsberger/Urban 1998; dies. 2005.

325

Besiedlungsgeschichte in Hallstatt – Siedlungsfundstellen – Fundstellenentwicklung

Nach heutigem Kenntnisstand hat der Salzbergbau in Hallstatt Schwerpunkte in dermittleren bis späten Bronzezeit, in der älteren Eisenzeit sowie in der jüngeren Latènezeit.Schwieriger stellt sich derzeit vor allem die Situation der jüngeren Urnenfelderzeit dar,da einzelne Radiokarbondaten aus diesem Zeitraum nicht mehr stichhaltig scheinen48

und die lange in die Urnenfelderzeit datierte Nordgruppe technologisch eher noch älterals die nun sicher datierte Fundstelle im Tuschwerk ist 49. Im Gegensatz zur älteren Spät-bronze- und Urnenfelderzeit sowie zur späten Urnenfelderzeit fehlen auch ober Tagemittelurnenfelderzeitliche Fundstücke fast vollständig50. Im Gräberfeld selbst beginntdie Fundbelegung nicht vor der Endphase der Urnenfelder- bzw. dem Übergang zurHallstattzeit, d.h. dem späten 9. Jh. v. Chr. Diese Phase kann aber unter Umständenschon mit der Ostgruppe des Bergbaues parallelisiert werden51. Die Frühphase der „ei-senzeitlichen“ Salzgewinnung in Hallstatt lässt sich im Gräberfeld mit wenigen Grab-funden der Phase Ha B3 bzw. aus der Frühphase von Ha C (Phase Ha C-früh oder HaC1a nach Pare) aus den neuen Grabungen von A. Kern sowie auch im Ramsauer’schenGräberfeldteil umschreiben52. Damit sind räumlich zumindest zwei frühe Belegungsker-ne gesichert: einer im Ramsauer’schen Teil, der andere etwa im Umfeld des so genann-ten Ökonomiegebäudes, dem Bereich, der durch die Grabungen der Herzogin vonMecklenburg bzw. von A. Kern erfasst wurde53.

48 Barth/Felber/Schauberger 1975; Stadler 1999.49 Barth 1998; Grabner et al. 2006.50 Reitinger 1968; Erbach 1985-86. – Die feinchronologische Einordnung des großen Depots vom Soleleitungs-

weg/Rudolfsturm ist dagegen nur schwer vorzunehmen, da in der heute gängigen Zusammenstellung verschie-dene Funde von der beginnenden Mittelbronzezeit bis in die jüngere Urnenfelderzeit vertreten sind. Auch istnicht bei allen Stücken die Zugehörigkeit zu dem 1830 am Kirchtaler Soleleitungsweg geborgenen Fund gesi-chert (P. Reinecke, Der Bronzedepotfund von Hallstatt in Oberösterreich. Wiener Prähist. Zeitschr. 21, 1934,1-11; Reitinger 1968, 128 ff.; Erbach 1985-86 [Band 15] 58 ff.). Vor diesem Hintergrund wäre es wichtig,nochmals das gesamte aus Hallstatt bekannte Streufundmaterial durchzumustern, um festzustellen, ob ein Be-siedlungshiatus in Hallstatt während der mittleren Urnenfelderkultur diskutabel ist. Zu Neufunden s. F.-E.Barth/H. Unterberger, Ein neuer urnenfelderzeitlicher Depotfund aus Hallstatt? Fundber. Österreich 22, 1983,7-11.

51 Es wäre reiner Zufall, wenn man Beginn und Ende eines Grubenbaues bei den letztlich punktuellen Aufschlüs-sen der Untertageausgrabungen erfassen könnte. Für die Ostgruppe könnten sich Hinweise aus den Fundstel-len im Kaiser-Josef-Horizont, Querschlag III (Schauberger 1960) ergeben, wo Ostgruppenelemente mit typo-logisch älteren Befunden in enger räumlicher Verbindung belegt sind.

52 Hodson 1990; ders. 1992; Kern 1996; ders. 1997.53 Kern 1996; ders. 1997.

326

Insgesamt lassen die bisherigen Ausgrabungen im Gräberfeld einzelne Zonen mit be-stimmten zeitlichen Schwerpunkten erkennen (Abb. 3 unten). Dabei überwiegen in denzentralen Gräberfeldteilen die Phasen Ha C und Ha D1. Nach der Zusammenstellungvon R. Peroni besteht kein Zweifel, dass dies die stärkste Belegungsphase im Gräberfeldist. Im Bereich der so genannten Linzer Grabungen dominieren eher Funde der StufeHa D1. Besonders interessant aber ist der von F. Morton untersuchte, so genannte neueGräberfeldteil, der westlich an die älter gegrabenen Flächen anschließt. Dort sind nunandere Zeitstufen dominant, vor allem das 5. Jh. v. Chr., das in der Ramsauer-Grabungbis auf wenige Nachläufer fehlt. In der Gräberstatistik fällt bisher vor allem auf, dass diePhase Ha D3 mit nur ganz wenigen Gräbern vertreten ist, auch im Gegensatz zu Lt A54.Der Rückgang der Belegung in den alten Gräberfeldteilen, die aber gleichzeitig dünneRepräsentanz in den östlichen Zonen könnte für einen Hiatus in der Siedlungsge-schichte sprechen, doch ob dies tatsächlich auch mit der Verschüttung von Teilen derOstgruppe zusammenhängt, bleibt offen (s.u.).

Weitaus schwieriger steht es mit den Siedlungsfundstellen (Abb. 3 unten). Sehen wirvon den Dammwiesengrabungen und den alten Untersuchungen zur römischen Sied-lung in der Lahn ab, so ist kaum eine Siedlungsfundstelle repräsentativ untersucht 55.Dies steht im Gegensatz zu den durchaus zahlreichen Streufunden des Gebietes, dieimmerhin einen Überblick zum Fundaufkommen in einzelnen Perioden geben56. Nebenmittel- bis jungneolithischen Steingeräten sind besondere Schwerpunkte auszumachen,etwa spätbronze- bis urnenfelderzeitliche Fundstücke aus dem Gräberfeldbereich. Mög-licherweise stammen letztere vereinzelt aus nicht erkannten Gräbern, die meisten aberwahrscheinlich aus Siedlungsschichten, die sich im Bereich des Gräberfeldes erhalten ha-ben: Hinweise auf eine massive Kulturschicht konnten zuletzt anlässlich von Notgra-bungen entlang einer Leitungstrasse gesammelt werden57. Eisenzeitliches Fundgut streut

54 Eine Rahmenchronologie kann auf Grund der Arbeiten von Peroni 1973 und vor allem von Hodson 1990 er-stellt werden; Stöllner 1996/2002 hat vor allem die jüngsten Phasen diskutiert. Die mehrfach nachgewiesenenGräber mit Dolchen der Varianten Ludwigsburg/Aichach, allesamt westlich verbreitete Typen, datieren nachneuen Untersuchungen eben nicht in die Endphase der Stufe Ha D2-3, sondern etwa an den Beginn von HaD2, also etwa in die Jahrzehnte um 540/530 v. Chr.

55 Kenner 1901.56 Mahr 1921; Reitinger 1968; Stöllner 1996b. – Insgesamt wurden in der Statistik 254 Fundmeldungen (Einzel-

stücke und Komplexe) gezählt. Eine Fundstellenkartei, inklusive der aus Hallstatt, in verschiedenen Sammlun-gen existiert an der prähistorischen Abteilung in Wien und wurde von F.-E. Barth zusammengestellt, der mirseinerzeit dankenswerterweise Einblick in die Kartei gewährt hat.

57 Kern 1996; ders. 1997.

327

328

Abb. 3. Siedlungsdynamik der Eisenzeit im östlichen Oberösterreich (s. Fundstellenverzeichnis im Anhang) und inHallstatt (verschiedene Fundgattungen) im Vergleich.

über alle Fundbereiche in Hallstatt und lässt Zusammenhänge zwischen verschiedenenFundbereichen erkennen: So sind eisenzeitliche Fundstücke am Rudolfsturm wie aucham darunter liegenden Hallberg deutlich vertreten, während dort spätbronze- bis ur-nenfelderzeitliche Funde fehlen. Teilweise handelt es sich am Hallberg sicher um Ero-sionsabgang vom Rudolfsturm, doch gibt es Belege für in situ Befunde im Bereich desso genannten Müllnerwechsels: Hier wie auch aus der Lahn gibt es einige Hinweise aufkleine Gräbergruppen und Kulturschichten, die, im Falle der Lahn, eine Talsiedlung na-he legen. Hinsichtlich einer Feindatierung von Siedlungsphasen lassen sich vorerst nurallgemeine Tendenzen aufzeigen, weil immer noch das gesamte Fundmaterial nicht aus-reichend bewertet vorliegt. Dies gilt besonders für die Dammwiese, wo Anfangszeit undEnde der jüngerlatènezeitlichen Siedlung unklar ist. Dendrochronologische Untersu-chungen der von F. Morton 1937 geborgenen Hölzer lassen erkennen, dass erste Schlag-daten schon in das frühe 2. Jh. v. Chr. reichen, also noch voll Lt C-zeitliches Fundma-terial zu erwarten ist. Die älteren Daten reichen somit schon näher an jene einzelne spät-frühlatènezeitliche Fibel heran, die bei Mahr als von der Dammwiese stammend ange-führt wurde58. Die Siedlung reicht bis Lt D159, doch wie weit darüber hinaus, bleibtebenfalls unsicher.

Nehmen wir die Siedlungsentwicklung nach Fundstellen bzw. den aus dem Talbereichzusammengestellten Funden, dann zeigen sich innerhalb des 1. Jts. v. Chr. vor allem inder Spätphase von Ha D deutliche Defizite. Sowohl was Streufunde als auch was Sied-lungs- und Gräberstellen angeht, ist gerade diese Phase unterdurchschnittlich vertreten.Mit den schon oben angedeuteten Verhältnissen im Gräberfeld dürfte sich somit ein Zu-sammenhang offenbaren.

Von Hallstatt zum Dürrnberg: Die OstgruppenmureWarum es der Salzproduktion am Dürrnberg gelang, sich während der Spätphase von

Ha D und während der Frühlatènezeit gegen den bisher führenden Salzort in Hallstattdurchzusetzen, ist schon öfter gefragt worden. Für M. Hell60 waren es die deutlich bes-seren Verkehrsbedingungen des Dürrnbergs, die den Ausschlag gaben. Zuletzt versuch-te Th. Stöllner, diesen Übergang mit einem Ursachenbündel zu erklären, wobei er Grün-de auch in den Umfeldregionen sah61. Möglicherweise haben sich in der Frühphase von

58 Mahr 1921, Taf. 8,435.59 Hell 1952; Börner 1990; Trebsche 2003b, 4 ff.60 Hell 1942.61 Stöllner 1996/2002.

329

Ha D1 Gruppen zusammengefunden, die eine eigenständige Salzgewinnung am Dürrn-berg versuchten. Eventuell hat Hallstatt selbst an der Eröffnung eines zweiten Standor-tes mitgewirkt. Jedenfalls lassen sich technologische Bezüge nach Hallstatt erkennen,wenngleich manches, wie etwa die Verwendung der Eisenpickel, schon zu Beginn desAbbaues neuartig im Vergleich zur Ostgruppe in Hallstatt wirkt. Betrachten wir das ausden späthallstatt- bis frühlatènezeitlichen Fundstellen am Dürrnberg geborgene Fund-material, so lassen sich deutliche Unterschiede zu der Masse der Funde aus der Hall-stätter Ostgruppe aufzeigen62. Im Grunde ist ein Zeitunterschied die sinnvollste Erklä-rung für diese Abweichungen. Betrachten wir die Siedlungsfunde von beiden Orten, solässt sich ein zeitliches Übergangsfeld ausmachen: In Hallstatt reichen Grab- und Sied-lungsfunde mit einiger Deutlichkeit noch in die Frühphase von Ha D2-3, während amDürrnberg das Fundmaterial in einem entwickelten Ha D1 einsetzt, also sicherlich mehrals eine Generation früher. Soweit spricht vieles für ein allmähliches Aufblühen desDürrnberger Bergbaues bei einem zeitgleichen Rückgang der Produktionstätigkeit inHallstatt.

In der Frage einer Ablöse des bis dahin dominanten Salzortes Hallstatt hat die Dis-kussion um die so genannte Ostgruppenmure eine wichtige Rolle gespielt: DieseSchlammlawine bedeckt zentrale Teile der früheisenzeitlichen Ostgruppe. Es bestehtkein Zweifel, dass dieses Ereignis, ob nun ein plötzliches oder eher allmähliches Ein-dringen der Schlammmassen vorliegt, die Hallstätter Salzgewinnung um mehrere Jahr-zehnte beeinträchtigt hat. Doch ist ihr Zusammenhang mit der Besiedlungsentwicklungschwer zu ergründen. Schon F.-E. Barth63 verband die Mure mit dem Ende des Gräber-feldes im Frühlatène und folgerte daraus eine Phase der Verödung. Th. Stöllner ver-suchte zuletzt, sie älter zu datieren und mit der Belegungsschwäche im Gräberfeld in derZeit um 500 in Verbindung zu bringen64. Dennoch liegen vorläufig alle Dendrodatenvor allem aus dem Betriebsabraum der Grube vor und geben für die Mure nur einen ter-minus post quem. Da zwischen der Verschüttung und einzelnen aufgelassenen Abbaube-reichen viele Jahrzehnte liegen können, blieben auch diese Ansätze nur ein Versuch, daja die Mure selbst noch nicht datiert ist. Insofern ist es sicher zu einfach, monokausal zuargumentieren.

62 Z.B. bei den Textilfunden (s. Stöllner 2005 bzw. die Beiträge zu den Hallstätter Textilien im selben Tagungs-band).

63 Barth 1976, bes. 541.64 Stöllner 1996/2002; Sormaz/Stöllner 2005.

330

Siedlungsareal des Dürrnbergs: Besiedlungsmuster der EisenzeitVom Dürrnberg liegen dank der vorbildlichen Begehungs- und Sondagetätigkeit von

M. Hell eine Reihe voreisenzeitlicher Funde vor, die zeigen, dass auch dieser Salzortlängst bekannt war, ehe ein kapazitätsorientierter Salzbergbau aufgefahren wurde65.Durch die exakten Dendrodaten (Abb. 2) kann man diesen Vorgang etwa zwischen demersten und dem zweiten Viertel des 6. Jhs. v. Chr. datieren.

Auch die Obertagefunde zeigen diese allmähliche Etablierung fester Siedlungsstruk-turen sehr eindringlich66. So lässt sich die früheste Phase in Ha D1/2 als deutliche Initi-alphase charakterisieren, während erst um 500 bzw. in der ersten Hälfte des 5. Jhs. v.Chr. (Ha D3) eine erste Blütezeit zu verzeichnen ist, die bis Lt B1 andauerte (Abb. 4).Im Gegensatz zu Hallstatt wird die Salzgewinnung über die unruhigen Zeiten des 4. undfrühen 3. Jhs. v. Chr. weiter geführt und nach Ausweis der Siedlungsfunde vor allem im3. und 2. Jh. v. Chr. noch einmal verstärkt. Ebenso wie die Siedlungsfunde belegen auchdie Grabfunde diese Entwicklung: Nicht nur die reichen Grabausstattungen des späten6. bis frühen 4. Jhs. v. Chr. verdeutlichen dies, sondern zuletzt auch ein Lt C1-zeitlichesWagengrab. Die Beigabe eines figural verzierten Situlenfragmentes aus oberitalischerWerkstätte (5. Jh. v. Chr.), offensichtlich ein knapp 200 Jahre altes Erbstück, führt ein-drücklich die Traditionsbindung der örtlichen Eliten vor Augen67. Das Grab zeigt aberauch, dass noch im 3. Jh. v. Chr. genug Wirtschaftskraft für die Errichtung solcher An-lagen innerhalb der örtlichen Gemeinschaft vorhanden war. Insgesamt fällt allerdingsauf, dass im Gegensatz zu den zahlenmäßig in Lt C wieder zunehmenden Siedlungs-stellen (etwa im Vergleich zu Lt B), die Grabfunde deutlich abnehmen: Schon in Lt B2liegen kaum mehr repräsentative Gräberzahlen vor; Lt C-Gräber zählen zu den Selten-heiten; Lt D-Gräber fehlen schließlich ganz. Es ist offensichtlich, dass das rituelle Ver-halten die Fundstatistik verzerrt. Wenn man schließlich die stark vertretenen Späthall-statt- bis Frühlatènefundstellen am Beginn und im Vergleich dazu die jüngerlatènezeit-lichen Fundstellen am Ende der Entwicklung betrachtet, fällt ein leichter Siedlungsrück-gang während des frühen und fortgeschrittenen Lt B auf 68 (Abb. 4; 5 oben).

Die Siedlungsentwicklung der Dürrnberger Obertagefunde spiegelt sich auch in derDatierung der Bergbaugruben wider. Auch hier ist ein deutliches Überwiegen der spät-hallstatt- bis frühlatènezeitlichen Fundstellen festzustellen. Die einzelnen Grubenbaue

65 Hell 1916; ders. 1926; Moosleitner 1969.66 Brand 1995; Stöllner 2002, Abb. 6.67 Zeller 2004, Fig. 14-15.68 Brand 1995, bes. 141.

331

333

Abb. 5. Siedlungsdynamik des Dürrnbergs im Vergleich zum Inn-Salzach-Gebiet (s. Fundstellenverzeichnis im An-hang).

scheinen sich besonders während des 6. bis 4. Jhs. v. Chr. zu sehr großen Abbauhallenentwickelt zu haben. Anzunehmen ist dies bisher für vier Abbaubereiche, nämlich dieReviere A, E, F und H, wo diesbezügliche Datierungsansätze und Fundstellenbeobach-tungen bzw. Grabungen vorliegen69. Dagegen sind Neuauffahrungen des 4. bis 3. Jhs. v.Chr. praktisch nicht bekannt. Das spätere 3. bis 1. Jh. v. Chr. lässt sich dagegen wiedereinigermaßen gut nachweisen und zwar sowohl durch Neuauffahrungen (Reviere I, J, K)als auch durch die Wiederaufschließung der schon in der älteren Phase betriebenen Gru-benbaue (Reviere E und H). Damit lässt sich die Siedlungsentwicklung und Bergbauge-schichte des Dürrnbergs während des 6. bis 1. Jhs. v. Chr. parallelisieren und in ein ört-liches Modell der Wirtschaftsentwicklung bringen. Festzuhalten bleibt, dass auch in denbisher vorliegenden Datierungen zum Bergbau die entwickelte und späte Frühlatènezeiteher unterrepräsentiert ist. Wie stark sich also in diesem Bild ein Bruch der örtlichenEntwicklung abzeichnet, muss noch eingehend untersucht und diskutiert werden.

Das Inn-Salzach-GebietHaben wir in den vorangegangenen Abschnitten versucht, Siedlungsentwicklung und

Salzgewinnung in den Salzzentren zu skizzieren, so sollen nun einige Bemerkungen zumBesiedlungsverlauf im westösterreichischen Alpenvorland angeschlossen werden. Dabeilässt sich die Entwicklung im östlichen Oberösterreich durchaus von jener in den demDürrnberg vorgelagerten Gebieten – dem Inn-Salzach-Raum – unterscheiden. Auchkulturell lassen sich Unterschiede darstellen, etwa während der Hallstattzeit, wenn wirdie Gefäßverzierungen, die Bestattungssitten oder bestimmte Trachtelemente berück-sichtigen70. Im Inn-Salzach-Gebiet kann die Entwicklung einer früheisenzeitlichen Hall-stattkultur einigermaßen deutlich herausarbeitet werden: So lassen sich einige Beispielefür jüngerurnenfelderzeitliche Gräbergruppen anführen, in denen der Übergang zur frü-hen Eisenzeit noch erreicht wird71. Andererseits gibt es am Beginn der Stufe Ha C ver-einzelt Flachgräbergruppen, die nach Urnenfelderritus angelegt wurden72. Vor allem imSalzburger Becken finden sich Nachweise für diese Bestattungsart noch weit bis in diejüngeren Perioden der Hallstatt- und Frühlatènekultur hinein, wie etwa das Gräberfeldvon Salzburg-Maxglan73 oder die neu entdeckte Gräbergruppe von Puch-Urstein74. Da-

69 Stöllner 2002/2003.70 Weißenborn 1983; Stöllner 1996/2002.71 Salzburg-Kleßheim: Moosleitner 1993; ders. 1996b; Obereching: Höglinger 1993.72 Hallwang-Zilling: Stöllner 1996/2002.73 Stöllner 1996/2002.74 Kastler 2003.

334

neben dominieren besonders im Alpenvorland seit Ha C mehr und mehr Grabhügel-gruppen nach süddeutschem Muster: Beherrschende Bestattungsart ist hier bis weit indie Frühlatènezeit das Brandflächen- oder Brandschüttungsgrab, eine Begräbnisform,wie sie auch im Salzburger Becken bekannt ist und die so die Gebiete letztlich verbin-det 75.

Im Gegensatz zu den Gräbern wurden Siedlungen bisher nur spärlich und wenn, aus-schließlich im Umfeld des Salzburger Beckens sowie im Flachgau untersucht. Dennochlässt sich der Besiedlungsgang einigermaßen nachzeichnen: So besetzen Fundstellen des8. und 7. Jhs. v. Chr. vor allem charakteristische Altsiedelräume, etwa die Schotterter-rassen entlang der Flüsse Inn, Traun, Alz und Salzach (Abb. 6). Das Salzburger Beckenerweist sich als zentraler Siedlungsraum, selbst wenn moderne Bebauung und For-schungstätigkeit die Quellen hier einseitig verstärkt haben dürften.

75 Zu den bayerischen Nachbargebieten vgl. auch Irlinger 1996.

335

Abb. 6. Fundstellen der Stufen Ha C und Ha D1 im Inn-Salzach-Raum und im östlichen Oberösterreich. Fund-plätze der Stufe Ha D, die auch für die mittlere Hallstattzeit in Frage kommen, sind schwarz kartiert. Nichtkartiert sind die im Kartenausschnitt erfassten Teile des östlichen Bayerns bzw. der Inneralpen (Nachweises. Fundstellenverzeichnis im Anhang).

76 Dabei sind solche Siedlungsbewegungen auch im restlichen Südbayern beobachtet worden: Kossack 1959, 62-69.

77 Egg 1985.78 Gruber 1999.

336

Interessant und für unsere Fragestellung von erheblicher Bedeutung ist die Entwick-lung während des frühen 6. Jhs. v. Chr., als die Besiedlung verstärkt in bisher randlichliegende Räume ausgedehnt wurde. Zonen wie das Mattigtal, die Salzburger Flyschzoneund das Chiemgau-Gebiet, die oberen Teile der bayerischen Traun und der Rupertiwin-kel wurden in dieser Zeit intensiver besiedelt. Man kann diesen Vorgang als Ausbau derbisher sekundären Siedlungslagen beschreiben76; bezeichnenderweise fällt er auch mitder Gründung einer Höhensiedlung auf dem Hellbrunnerberg sowie der Gründung desDürrnbergs zusammen; möglicherweise ist letztere in einem kausalen Zusammenhangmit dem Landausbau zu sehen.

In der nachfolgenden Ha D2-3-Zeit (etwa 540-460 v. Chr.) verstärken sich die Sied-lungsnachweise noch einmal (Abb. 7). So werden viele der bisher schon besiedeltenLandschaften weiterhin belegt, einzelne Kleinräume wie das Salzburger Becken oder dasMattigtal scheinbar sogar noch intensiver genutzt. Man könnte von einer Festigung bis-heriger Siedlungsräume sprechen und denken, dass sich nun einzelne Zentren bzw.Herrschaftsgebiete weitgehend etabliert haben: Am Dürrnberg wie auch am und imUmfeld des Hellbrunnerbergs fassen wir deutliche Fundstellenkonzentrationen. Das ar-chäologische Fundgut lässt deutliche Beziehungen in westliche Hallstattgebiete erken-nen. Eine ähnliche Entwicklung zeichnet sich auch im oberösterreichischen Mattigtalab, wo mit dem Prunkgrab von Uttendorf 77 eine ähnliche Westorientierung und zu-gleich die Etablierung einer Herrschafts- und Siedlungszone zu greifen ist.

Interessanterweise weichen die Verhältnisse in der folgenden Frühlatènezeit davon ab:Während es am Dürrnberg zu einer deutlichen Siedlungskonzentration kommt, scheintsich die Siedlungsdichte im Alpenvorland und im Salzburger Becken abzuschwächen,obwohl in allen bisher schon belegten Zonen weiterhin Siedlungsnachweise vorhandensind wie z.B. die neu entdeckte Siedlung bei Gilgenberg-Gansfuß78. Die Gründe für die-ses Bild sind einstweilen nicht so recht zu überblicken. Dennoch möchte man denken,dass sich die Entwicklung in das 4. Jh. v. Chr. ungebrochen fortsetzte, für das wir nurnoch im Umfeld des Dürrnbergs Fundstellen aufführen können (Abb. 8). Viele andereSiedlungsräume entziehen sich einer Beurteilung; dabei dürfte die spärlicher werdendeBestattungstätigkeit ein ohnehin dünnes Besiedlungsbild noch zusätzlich ins Negativeverzerren. Jedenfalls sind einzig entlang der Inn- und Salzach-Linie noch einige Grab-funde zu nennen. Die Flyschzone (Flachgau, Rupertiwinkel) bleibt gänzlich ohne Nach-

weis. Interessant ist dabei, dass sich am Dürrnberg während dieser Zeit inneralpine Ele-mente scheinbar verstärken und es zu einem massierten Anstieg so genannter Inneralpi-ner Keramik kam79 (Abb. 9). Wäre es nicht denkbar, dass gerade in dieser Zeit andau-ernder geringerer Besiedlung im Alpenvorland und weit darüber hinaus80 eine Intensi-vierung der wirtschaftlichen Beziehungen des Salzzentrums in das inneralpine Hinter-land und in die Gebiete Alttirols erfolgte? Wie dem auch sei, spätestens mit dem Endevon Lt B und vor allem in Lt C (etwa spätes 3. und 2. Jh. v. Chr.) kam es erneut zu ei-ner dichten Besiedlung im Inn-Salzach-Gebiet. Dabei lässt sich mit dem SalzburgerBecken ein deutliches Zentrum ausmachen, wo sich Siedlungsfundstellen – Höhen- wie

79 Zuletzt Zeller 1992; Irlinger 1995, 70 ff.80 Krämer 1985, 19 ff. 47 ff.

337

Abb. 7. Fundstellen der Stufen Ha D2-3 und Lt A im Inn-Salzach-Raum und im östlichen Oberösterreich. Fund-plätze der Stufe Ha D, die auch für die späte Hallstattzeit in Frage kommen, sind schwarz kartiert. Nichtkartiert sind die im Kartenausschnitt erfassten Teile des östlichen Bayerns bzw. der Inneralpen (Nachweises. Fundstellenverzeichnis im Anhang).

81 Krämer 1985, 34 ff.82 Irlinger 2004; Hell 1956.

338

Flachlandsiedlungen –, vereinzelt aber auch Grabfunde häufen; wie zur Mittellatènezeitam Dürrnberg so erlischt auch dort die Grabsitte nie ganz, wenngleich oppidazeitlicheBestattungen zu den ausgesprochenen Raritäten zählen81. Dabei stellt es eine Eigentüm-lichkeit des südöstlichen Oberbayerns wie auch des Salzburger Raumes dar, dass Grab-funde mit alpinen aber auch „germanischen“ Kulturbezügen vor allem in den jüngerenPhasen von Lt D (Lt D1b und Lt D2) auftreten und eine kulturelle Neuorientierung desRaumes verraten82.

Die Karte in Abb. 10 zeigt die Verbreitung der Lt C- und D-zeitlichen Fundstellenim Inn-Salzach-Raum und im östlichen Oberösterreich. Sie ist mit Vorsicht zu inter-pretieren, da sich hier ganz bestimmte Sammel- und Forschungsregionen spiegeln: So istz.B. in den letzten Jahrzehnten durch ehrenamtliche Tätigkeit eine Reihe neuer Sied-

Abb. 8. Fundstellen der Stufe Lt B im Inn-Salzach-Raum und im östlichen Oberösterreich. Nicht kartiert sind dieim Kartenausschnitt erfassten Teile des östlichen Bayerns bzw. der Inneralpen (Nachweise s. Fundstellen-verzeichnis im Anhang).

339

Abb. 9. Dürrnberg bei Hallein, Verteilung inneralpiner Keramik der Stufen Lt B und C im Siedlungsareal. Punk-te: Siedlungsfunde nach Anzahl; Dreiecke: Grabbeigaben (nach Th. Stöllner in: Germania 76, 1998, 931Abb. 1).

83 Pollak/Rager 2000.84 Hell 1936; ders. 1950b; ders. 1957; Moosleitner 1993, 17 ff. Abb. 16; ders. 1996b.85 Stöffling: Irlinger 2002, 257 ff.

340

lungsstellen der Phasen Lt C/D aus dem unteren Inntal zu Tage getreten83. Doch blei-ben systematische Siedlungsforschungen die Ausnahme. Bis heute ist kaum eine der jün-gerlatènezeitlichen Siedlungen flächig erforscht; allerdings wurden einzelne Hausgrund-risse im Salzburger Becken84 sowie im nördlichen Chiemseegebiet untersucht; Aktivitä-ten von Sondengängern und Luftbildprospektionen haben Großsiedlungen85 und so ge-nannte Viereckschanzen im nördlichen Chiemseegebiet deutlich hervortreten lassen.Überhaupt ist heute besser als noch vor mehreren Generationen zu zeigen, dass dieDenkmalgruppe der Viereckschanzen randlich noch bis in die salzburgischen und ober-österreichischen Teile des Inn-Salzach-Gebietes hineinreicht. Eine Denkmalgruppe eige-ner Art stellen die am Alpenrand mehrfach bekannten spätlatènezeitlichen Höhensied-

Abb. 10. Fundstellen der Stufen Lt C und D im Inn-Salzach-Raum und im östlichen Oberösterreich. Nicht kar-tiert sind die im Kartenausschnitt erfassten Teil des östlichen Bayerns bzw. der Inneralpen (Nachweise s.Fundstellenverzeichnis im Anhang).

341

lungen dar, die bisweilen auch schon als Oppida bezeichnet wurden (Fentbachschanze,Rainberg, Karlstein). Auch hier ist keine systematisch und modern untersucht und eskann nur gemutmaßt werden, dass sie mit dem Handel über Salzach, Inn oder eben grö-ßeren Siedlungsräumen zu erklären sind und dort eine spezielle Funktion übernommenhaben. Fernhandelsgut ist für sie jedenfalls nachgewiesen. Salzgewinnung als wirtschaft-licher Hintergrund der Region Karlstein-Reichenhall bleibt aber bisher ohne Beleg unddarum reine Spekulation.

Wenn wir einen Vergleich zwischen der Siedlungsdynamik des Dürrnbergs und desInn-Salzach-Gebietes ziehen (Abb. 11), lassen sich einige bemerkenswerte Zusammen-hänge herausstellen: So kam es zur Auffahrung der Salzlagerstätte am Dürrnberg, als dieBesiedlung im Umland eine Blütezeit erlebte, nämlich in Ha D2-3. Die Initialphasesetzte vermutlich nicht ganz eine Generation früher, nämlich im Verlauf von Ha D1 ein.Vor allem während dieser Zeit dürfte die dominante Höhensiedlung auf dem Hellbrun-nerberg eine wichtige Rolle in diesem Prozess gespielt haben.

Auch der Siedlungsbruch im 4. Jh. v. Chr. kann am Dürrnberg verfolgt werden: Erzeichnet sich dort durch eine leicht verringerte Siedlungstätigkeit ab, wobei es, andersals in Hallstatt, gelingt, diese Phase zu überstehen. Gleichlaufende starke Siedlungstä-

Abb. 11. Siedlungsdynamik der Eisenzeit in Inn-Salzach-Gebiet und im östlichen Oberösterreich im Vergleich(Nachweise s. Fundstellenverzeichnis im Anhang).

86 Windholz-Konrad 2004.87 Weißenborn 1983.88 Pertlwieser/Weißenborn 1983; Prunkwagen und Hügelgrab 1988; Leskovar 2001.89 Leskovar 2001.90 Weißenborn 1983.91 Bad Wimsbach (Freithofholz, Waschenberg): Reitinger 1968, 42 ff.; Pertlwieser 1969-1971.

342

tigkeit im 2./1. Jh. v. Chr. lässt sich bis Lt D2 und die frührömische Zeit verfolgen.Dennoch bleibt die Frage nach der nachoppidazeitlichen Salzgewinnung, ob in Hallstattoder am Dürrnberg, vorläufig ungelöst.

Das östliche Oberösterreich und das Linzer BeckenSchließlich wollen wir uns der Siedlungsgeschichte im östlichen Oberösterreich, vor

allem aber im Linzer Becken widmen. Sie sollte in bestimmtem siedlungsgenetischenZusammenhang mit der Entwicklung in Hallstatt stehen. Forschungsgeschichtlich las-sen sich Schwerpunkte im Raum von Linz-Wels herausstellen, wo intensive Lokalfor-schung den Besiedlungsverlauf sichtbar gemacht hat. Hinzu kommen die Wegefunde ander oberen Traun und in der Koppenschlucht, die vor allem für das Salzbergbauzentrumvon Hallstatt von erheblicher Bedeutung sind 86.

Schon in den älteren Zusammenstellungen zur Hallstattzeit in Oberösterreich fällt diestarke Konzentration der Gräber- und Siedlungsfunde im Linzer Becken auf 87 (Abb. 6).Die Grabungen des Linzer Landesmuseums in Mitterkirchen im Machland haben die-sen Eindruck noch verstärkt 88. Heute können wir davon ausgehen, dass sich die dichtbesiedelte Zone bis zum Dunkelsteiner Wald und Amstetten beiderseits der Donauter-rassen entlang zog. Betrachten wir die Funde der Hallstattzeit genauer, so fällt auf, dasswir es mit einer vergleichsweise einheitlichen Gruppe zu tun haben, sowohl in zeitlicher,ritueller als auch materieller Hinsicht; Flach- und Hügelgräberfelder bestehen neben-einander, mitunter lässt sich, wie in Mitterkirchen, eine deutliche Separierung einer wa-genfahrenden, schwerttragenden Oberschicht erkennen. Männer, Frauen und Kinderkommen gleichermaßen in den Vorzug besonderer Bestattungsweisen89. Doch auch daskeramische Typenspektrum lässt viele auf diesen Raum beschränkte Eigenheiten erken-nen90. Fast wäre man versucht zu denken, dass sich die zahlreichen Fundstellen (Abb. 6)überwiegend dem 8. und 7. Jh. v. Chr. zuweisen lassen und nur noch selten die jünge-re Hallstattzeit erreicht wird. Dies bestätigt sich, wenn wir die weiter westlich liegenden,Ha D-zeitlichen Fundstellen von Vöcklabruck (Oberegg-Timelkam) oder in der Gegendvon Wels betrachten91. Dieses Bild ist erstaunlich. Es kann kaum mit einem WeiterlebenHa C-zeitlicher materieller Kultur erklärt werden, vor allem wenn wir bedenken, dass

92 Prunkwagen und Hügelgrab 1988; auch Egg/Neuhäuser/Skoberne 1998.93 Windholz-Konrad 2004.94 Leskovar 1996; Trebsche 1999; ders. 2003a; s. auch Beitrag P. Trebsche in diesem Band.95 Reitinger 1968, 79 f.96 Tober 1996/97.97 Egg 1986, 196 Nr. 169-170.98 Mahr 1915; ders. 1921.

343

das Gebiet noch im 7. Jh. v. Chr. deutlich ausgeprägte Kontakte nach Westen oder nachHallstatt unterhielt. Mit dem Salzort verbinden es Gemeinsamkeiten im Trachtschmuck(Armringschmuck, Ringgehänge) oder auch in der Ausstattung der Statusgräber; diesüdostalpinen Schüsselhelme aus Mitterkirchen kann man sich leicht über Hallstatt ver-mittelt vorstellen92. Dass der Salzort auch noch südliche Wegeverbindungen in Ha D1benutzt hat, belegen nicht nur die Funde aus dem Gräberfeld, sondern auch die neuenSondengängerfunde von der oberen Traun93 (Abb. 3 unten).

Gänzlich abweichend präsentiert sich dagegen die späte Hallstattzeit (Ha D2-3), fürdie im gesamten östlichen Oberösterreich praktisch kaum Besiedlungsnachweise existie-ren (Abb. 7). So etwas wie einen Siedlungskern könnte man im Raum Linz-Enns re-konstruieren, wo es einige Grabfunde, in Enns und in Ansfelden94 auch Siedlungsfund-stellen gibt. Im Vergleich zu den älteren Stufen kann dieses Bild insofern als logischeFortsetzung verstanden werden, als es im Verlaufe von Ha D1/2 zu einer Siedlungs-unterbrechung und am Ende von Ha D2-3 zu einer spärlichen Neubesiedlung kam.Doch lässt das schüttere Fundbild keine umfassenden Interpretationen zu. Wichtig ist,dass sich die Besiedlung auch während des späteren 5. Jhs. v. Chr. in den genanntenRäumen zu stabilisieren scheint. Ähnlich wie in Hallstatt treten jetzt wieder verstärktGrab- und auch Siedlungsfunde wie in Enns95 und in Wels-Oberschauersberg in Er-scheinung96. Dieses Gesamtbild deckt sich auch mit den Wegefunden entlang der Traun(s. Fundstellenverzeichnis). Kulturelle Verbindungen existierten weiterhin in den süd-deutschen, verstärkt aber auch in den alpinen und südalpinen Raum, wie der leidernicht ganz gesicherte Fund eines italischen Negauer Helms aus Asten und eines zweiten,wahrscheinlich aus Enns, andeuten97.

Für das 4. Jh. v. Chr. allerdings zeichnet sich im Fundbild ein besonders markanterEinbruch ab (Abb. 3; 8). Auch dies ähnelt den Verhältnissen in Hallstatt98. Folgte mander Aussage der spärlichen Einzelfundnachweise, könnte man fast an einer Dauerbe-siedlung zweifeln; einzig ein Grab in Linz St. Peter (s. Fundstellenverzeichnis) könntefür kleinere Siedlungseinheiten im Linzer Altsiedelraum sprechen. Ob wir tatsächlichmit einer weitgehenden Siedlungsleere zu rechnen haben, könnten beim derzeitigen

Stand nur vegetationsgeschichtliche Untersuchungen sowie gezielte Siedlungsforschun-gen zeigen.

Gegensätzlich verhält es sich dann wieder in den Stufen Lt C und Lt D, die mit zahl-reichen Besiedlungsnachweisen, Einzelfunden und Siedlungsstellen aufwarten können99

(Abb. 10). Allerdings lassen sich, von einem mittellatènezeitlichen Grab abgesehen, kei-ne jüngerlatènezeitlichen Grabfunde anführen, worin sich das östliche Oberösterreichvon den westlichen Nachbarräumen unterscheidet. Allerdings gibt es, wie zahlreicheMünzfunde belegen100, Kontakte in das mittlere Donaugebiet und nach Böhmen. ImLinzer Becken bzw. seinen Einzugsräumen sind mehrere Siedlungen bekannt wie z.B.jene von Traun. Spektakulär sind auch die Ergebnisse, die in den 90er Jahren des 20. Jhs.auf verschiedenen der Linzer Höhensiedlungen, dem Frein- und dem Gründberg erzieltwurden: Die im Wall entdeckten Werkzeugdepots zählen zu den größten ihrer Art inMitteleuropa101. Beide Höhensiedlungen weisen mit zahlreichen Lesefundstellen in ih-rer Umgebung und im Stadtgebiet von Linz auf ein besonderes Siedlungszentrum vongrößerer wirtschafts- und verkehrspolitischer Bedeutung hin102. Doch auch in anderenLandesteilen werden Höhensiedlungen wieder belegt, etwa im Kremstal (Georgsberg beiMicheldorf ) oder auch entlang der Donau (Kürnberg bei Wilhering, Gründberg, Frein-berg). Entsprechend hat sich auch der Salzhandel aus Hallstatt wieder intensiviert, wieetwa die Funde am Koppen und auch an der oberen Traun zeigen (Abb. 3 unten). Ver-gleichen wir den eben geschilderten Besiedlungsgang nun mit den Verhältnissen in Hall-statt und seinem Umfeld, so sind vor allem die beiden Einschnitte in der späten Hall-stattzeit und wieder im 4. Jh. v. Chr. ebenso wie die Blütephasen im 8.-6. Jh. und 3.-1.Jh. v. Chr. deutlich zu parallelisieren (Abb. 3). Einzig der Besiedlungsrückgang währendHa D1 im Linzer Becken und seinen anschließenden Kleinräumen lässt sich so in Hall-statt nicht belegen.

FazitIm archäologischen Fundbild drückt sich die Abhängigkeit zwischen Salzversorgern

und Salzversorgten durch sehr ähnlich verlaufende Besiedlungsentwicklungen aus. Sozeichnen sich im Umfeld von Hallstatt und im Linzer Becken konkordante Entwick-lungen vor allem im 1. Jt. v. Chr. ab (Abb. 3). Bei den Besiedlungseinbrüchen in der

99 Zuletzt Trebsche 1999.100 Prokisch 1993, 10 ff.101 Ruprechtsberger/Urban 1998, 59 ff.; dies. 2005.102 Urban 1994, bes. 29 ff.; Ruprechtsberger/Urban 2005, 7 ff.; Trebsche 2003b.

344

103 Brand 1995; Trebsche 2003b, 4 ff.104 Moosleitner 1992; Irlinger 2004.

345

zweiten Hälfte des 6. und im 4. Jh. v. Chr. spiegeln sich wahrscheinlich überregionalePhänomene (Klimaveränderungen, Migrationen späthallstatt- bis latènezeitlicher Grup-pen in das mittlere Donaugebiet). Sie könnten u.a. eine Ursache für die Krisensituationin Hallstatt sein. In der Zeit dieses Besiedlungsrückgangs in den östlichen Gebieten im6. bzw. frühen 5. Jh. v. Chr. kam es im Inn-Salzach-Raum zu einer Siedlungsblüte undin deren Zuge zum schrittweisen Ausbau des Dürrnbergs (vgl. Abb. 3; 6; 11). Die Kri-senzeit des 4. Jhs. v. Chr. scheint am Dürrnberg durch einen Ausbau der Handelsbezie-hungen in das inneralpine Gebiet und den mittleren Donauraum kompensiert wordenzu sein. Warum dies Hallstatt nicht gelang, obwohl es doch verschiedentlich sehr inten-sive Beziehungen zu inneralpinen Eisenzeitgruppen unterhielt, bleibt ungewiss; dieschon erwähnte Mure in der Ostgruppe könnte eine Rolle gespielt haben. Jedenfallsbleiben Siedlungen im direkten Umfeld des Dürrnbergs bestehen. Erst in der mittlerenund späten Latènezeit gelingen der neuerliche Landesausbau und die damit verbundeneSalzwirtschaft sowohl in Hallstatt als auch am Dürrnberg.

Auch wenn sich durch den Vergleich der Besiedlungsverläufe bedeutsame Zu-sammenhänge offenbaren, bleiben wichtige Fragen offen: So steht hinter Siedlungs-,aber auch Produktionsunterbrüchen immer ein komplexes Ursachenbündel; doch wel-che Gründe jeweils ausschlaggebend waren, bleibt vorläufig unbekannt. Damit ist auchdie Frage verbunden, wie groß die Abhängigkeit von regionaler Versorgung im Einzel-fall tatsächlich war; konnten Zulieferausfälle längere Zeit kompensiert werden? Wichtigist in diesem Zusammenhang, welchen Einfluss katastrophale Tagmuren auf die regio-nale Salzwirtschaft hatten. In Hallstatt scheinen sie umfassendere Auswirkungen als amDürrnberg besessen zu haben, doch ist die Klärung der Datierungsfragen ganz entschei-dend für jede Beurteilung von Kausalität. Darüber hinaus stellt sich die grundsätzlicheFrage, inwieweit sich überregionale Änderungen in der Salznachfrage auch im regiona-len Siedlungsgefüge spiegeln.

Schließlich bleibt ein letztes Problem, das sich mit dem Ende der regionalen Salz-wirtschaft abzeichnet: Bisher gelingt für die Phase Lt D2 und die darauf folgende Ro-manisierung kein präziser Nachweis von Salzbergbau bzw. Besiedlung in den Salzor-ten103. Dies ist vor allem für den Dürrnberg überraschend, zeichnet sich doch im Um-feld ein deutlicher Lt D2-zeitlicher Fundniederschlag ab104. Eher scheint es, dass dieSalzgewinnung mit dem Ende der Oppidazeit zum Erliegen kommt.

346

Trotz aller Unwägbarkeiten des Forschungsstandes lassen sich heute einige grobe Zu-sammenhänge zwischen der Siedlungsentwicklung und der Salzgewinnung in den ostal-pinen Salzzentren Hallstatt und Hallein-Dürrnberg erkennen. Sie bestätigen grundsätz-lich, dass Salzgewinnung in enger Symbiose mit der Siedlungsdynamik früher agrarischgeprägter Siedlungs- und Wirtschaftsräume zu sehen ist.

347

Die Zeitstufe Ha C/D1

Östliches Oberösterreich/Ausseer Land:

1 Amstetten, KG Schönbichl: Grabfund. Weißen-born 1983, 82 f. Taf. 127C.

2 Amstetten, o. genaue Lokalität, Streufunde. Wei-ßenborn 1983, 83; Taf. 127D-128A.

3 KG Amstetten-Austraße 7: Grabfunde. Weißen-born 1983, 81 f. Taf. 126B-127B.

4 KG Amstetten, Bahnhof: Grabfunde und„Wohngruben“. Weißenborn 1983, 80 f. Taf.128B-129A-C.

5 Ansfelden-Kremsdorf Grabwinkel, KG Flecken-dorf: Grabhügel (Ha C). Weißenborn 1983, 84 ff.Taf. 120-121E; Trebsche 1999, 35 Nr. 1.

6 Ansfelden-Kremsdorf-Petersberger, KG Flecken-dorf: Abschnittbefestigung, bronze- bis hallstatt-zeitliche Funde aus dem Inneren (Ha C?). Reitin-ger 1968, 23 f.; FÖ 41, 2002, 577.

7 Auhof, KG Pergkirchen: Siedlungsgruben (Ha).Weißenborn 1983, 87 ff. Taf. 65-78A.

8 Bad Wimsbach-Waschenberg, KG Neydharting:Höhensiedlung (Ha C/D1). Weißenborn 1983,100 ff. Taf. 81B-95.

9 Bad Wimsbach-Freithofholz, KG Neydharting:Grabhügelfeld (Ha D1). Weißenborn 1983, 114 ff.Taf. 140-144.

10 Engerwitzersdorf, KG Engerwitzersdorf: Grabhü-gel. Weißenborn 1983, 191; 193; Taf. 218B.

11 Enns, KG Enns u. Umgebung: nicht genauer lo-kalisierte Einzelfunde. Weißenborn 1983, 122 f.Taf. 137B-139A.

12 Gramastetten, KG Gramastetten: Einzelfund.Weißenborn 1983, 123.

13 Grein, KG Grein, Donaustrudel (Hausstein): Ge-wässerfunde. Weißenborn 1983, 214; Taf. 219;Pollak 1985, 1-85; Taf. 7A.

14 Gusen: Siedlungsfunde; Grabfunde. FÖ 4, 1952,39; V. Tovornik in: Prunkwagen u. Hügelgrab1988, 16 mit Abb.

15 Hinzenberg, Schottergrube Franz Obermayr,Rudling: Teller mit gefurchtem Rand (Ha C?). Rei-tinger 1968, 191.

16 Hörsching, KG Neubau: Grabfund (?). Weißen-born 1983, 124; Taf. 125A; Trebsche 1999, 37 Nr.13.

17 Hörsching, KG Neubau, Sachsenburgweg: Arm-ringe (Ha C). Trebsche 1999, 37 Nr. 11.

18 Hörsching-Haid, KG Neubau: Brandgrab (HaC). Trebsche 1999, 38 Nr. 15.

19 Hörsching-Neubau/Enns, Schottergrube Wibau:Siedlung (Ha C/D). Trebsche 1999, 61 Nr. 92.

20 Hörsching-Rutzing, KG Neubau, SchottergrubenSchedlberger/Schmoigl: Bronzehohlring; Flachgrä-berfeld. Weißenborn 1983, 176 ff. Taf. 96A- 105B;Trebsche 1999, Nr. 12; Nr. 14.

21 Katsdorf, KG Bodendorf, „Keferböckfeld“: Ein-zelfund. Weißenborn 1983, 125; Taf. 147A.

22 Kirchschlag, KG Kirchschlag: Einzelfund. Wei-ßenborn 1983, 125.

23 Klam, KG Clam: Siedlung Burgstallberg; Streu-funde. Weißenborn 1983, 126.

24 Kleinmünchen-Schörgenhub, KG Kleinmün-chen: Flachgräberfeld; Gräber (Ha C); Schwert(Ha C). Weißenborn 1983, 144 ff. Taf. 115-119;Trebsche 1999, 41 Nr. 27.

Fundstellenverzeichnis

Das Fundstellenverzeichnis ist nach Stöllner 1996/2002 zusammengestellt und durch neuere Literatur ergänzt;Fundstellen, die für das Inn-Salzach-Gebiet für die Zeitphasen Ha C bis Lt A schon angegeben wurden, werden hiernicht wiederholt (Stand Mitte der 90er Jahre des 20. Jhs.; Fundstellen aus den Verwaltungsbezirken Braunau,Gmunden, Hallein, Salzburg-Umgebung und Stadt Salzburg, Vöcklabruck inklusive der Fundstellen Hallstatt undDürrnberg; Oberbayern: Lkr. Altötting, Berchtesgaden, Rosenheim, Traunstein); dagegen jene des östlichen Ober-österreich sowie des Linzer Beckens, da es hier erhebliche Ergänzungen und neue Zusammenstellungen gegeben hat(z.B. Trebsche 1999; Pollak/Rager 2000). Auf eine Nummerierung der Fundstellen wird in den Karten der Über-sichtlichkeit wegen verzichtet. Im Bereich des Koppentalweges werden die Funde nach der Zusammenstellung vonWindholz-Konrad 2004 angegeben. Für Fundberichte aus Österreich wird das in Österreich gebräuchliche Sigel„FÖ“ verwendet.

348

25 Kleinmünchen-Schörgenhub (Au), KG Klein-münchen: Flachgräberfeld (Ha C/D1). Weißen-born 1983, 147 ff.; Trebsche 1999, 41 Nr. 28.

26 Kremsmünster, VB Kirchdorf: Lettenmayrhöhle(rot bemalt); Lanzenspitze; Dolch (Ha D1). Treb-sche 1999, 39 Nr. 18.

27 Kremsmünster, VB Kirchdorf, Zeiselweg/Schaer:Armring mit Stollenenden (Ha C). Trebsche 1999,39 Nr. 19.

28 Kronstorf-Thalling, KG Schieferegg: Grabhügel.A. Mahr in: Mitt. Anthr. Ges. Wien 56, 1926, 351f.; Weißenborn 1983, 126; Taf. 130-137A.

29 Kronsdorf: Siedlungsfunde (Ha C/D1). FÖ 36,1997, 775.

30 Linz-Hofgasse, KG Linz-Stadt: Streufunde. Wei-ßenborn 1983, 134.

31 Linz-Hühnersteig, KG Lustenau: Gräberfeld.Weißenborn 1983, 135 ff. Taf. 106A-119.

32 Linz-Klammstraße, KG Linz-Stadt: Grabfund (?).Weißenborn 1983, 131 f. Taf. 122B.

33 Linz-Lustenau, KG Linz-Lustenau: Einzelfunde.Weißenborn 1983, 132; Taf. 122C-123A.

34 Linz-Gürtelstraße, Wurmgut, KG Linz-Stadt:zwei Körpergräber. Weißenborn 1983, 132 f. Taf.123B-124A.

35 Linz-Promenade, KG Linz-Stadt: Einzelfunde.Weißenborn 1983, 133; Taf. 124B.

36 Linz-Freinberg: trapezförmige Klapperbleche (HaC/D1). Trebsche 1999, 43 Nr. 34.

37 Linz-Spittelwiese, KG Linz-Stadt: Einzelfund.Weißenborn 1983, 131; Taf. 122A; Trebsche 1999,46 Nr. 41.

38 Linz-Steingasse 14: Kegelhalsgefäß (Ha C). Treb-sche 1999, 47 Nr. 42.

39 Linz-St. Peter, KG St. Peter (VOEST): Flachgrä-berfeld. Adler 1965; Weißenborn 1983, 192 f. Taf.201-217.

40 Linz-südl. Vorstadt: Schaukelringe (Ha C). Treb-sche 1999, 53 Nr. 62.

41 Mauthausen, KG Mauthausen: Einzelfunde. Wei-ßenborn 1983, 149; Taf. 180B.

42 Micheldorf a.d. Krems, KG Micheldorf a.d.Krems, Georgenberg: Siedlung (Ha/Lt). Weißen-born 1983, 193 f.; Trebsche 1999, 55 Nr. 70 (Fun-de Ha C/D1); FÖ 41, 2002, 619 f. Abb. 438-442(Funde Ha B3/C).

43 Mitterkirchen, KG Hofstetten, „Lehen“: Grabhü-gelfeld. Weißenborn 1983, 149 ff. Taf. 126A, 146;FÖ 20, 1981, 429; FÖ 21, 1982, 258 Abb. 524;FÖ 22, 1983, 260 ff.; FÖ 23, 1984, 262 ff.; FÖ24/25, 1985/86, 243 ff.; zusammenfassend: Pertl-wieser/Weißenborn 1983, 9 ff.; M. Pertlwieser,Frühallstattzeitliche Wagenbestattungen in Mitter-kirchen. In: Prunkwagen und Hügelgrab 1988, 55ff.

44 Ottensheim, KG Ottensheim: Grabhügelfeld.Weißenborn 1983, 151 ff. Taf. 148-178B.

45 Pucking an der Traun: quergerippter Armreif mitschwacher Stollenbildung (Ha C). Trebsche 1999,57 Nr. 75.

46 Riederberg, KG Riederberg: Einzelfunde. Wei-ßenborn 1983, 205; Taf. 191C.

47 Schärding, Vorstadt: Keramik (Ha C/D). FÖ 37,1998, 734.

48 St. Florian/Inn, KG St. Florian, „Lindetwald“:Grabhügel (Ha C/D1). Kyrle/Hofmann 1932,257-265; Weißenborn 1983, 206 ff. Taf. 189B-191A.

49 St. Panthaleon, KG St. Panthaleon: Grabfund.FÖ 21, 1982, 256; J.-W. Neugebauer, ÖsterreichsUrzeit (Wien 1990) Abb. 268.

50 Saxendorf, KG Perg: zwei Grabfunde; hallstatt-zeitliche Gruben. FÖ 29, 1988, 194 f.; Jahrb. OÖMusealver. 135/2, 1990, 15.

51 Stadl-Paura: Lanzenspitze (Ha C/D). Reitinger1968, 400.

52 Steinhaus, VB Wels-Land, Oberschauersberg:Schlangenfibel. FÖ 37, 1998, 815.

53 Steyregg, Urfahr-Umgebung, Bronzetrense (HaC). FÖ 43, 2004, 876.

54 Thalheim, KG Thalheim/Wels: Siedlungsgrube.FÖ 11, 1972, 70.

55 Traun, KG Traun: Siedlung: Weißenborn 1983,185 ff. Taf. 78B-81A.

56 Veitsdorf, KG Steinbach: Grabhügel. Weißen-born 1983, 194 f. Taf. 218C.

57 Waldzell, BH Ried, Schustereggerfeld: offenerArmring (Ha D). Reitinger 1968, 448 Abb. 337.

58 Wels-Grünbachplatz, KG Wels: Einzelfund. Wei-ßenborn 1983, 196 f. Taf. 138B.

59 Wels-Kieswerk, KG Wels: Grabfund (?) u. Einzel-funde. Weißenborn 1983, 195 f. Taf. 182-183B;Marchtrenk: Trebsche 1999, 55 Nr. 68.

349

60 Wels-Lichtenegg, KG Lichtenegg: Brillenfibel.Weißenborn 1983, 198; Taf. 184; Trebsche 1999,61 Nr. 97.

61 Wels-Pernau, KG Pernau: Einzelfund. Weißen-born 1983, 197; Taf. 184; Trebsche 1999, 62 Nr.99.

62 Wels-Stadtgebiet: Kahnfibel (Ha C-spät/Ha D1).Trebsche 1999, 64 Nr. 113.

63 Wels-Umgebung (?): Melonenarmreif. Mus. WelsA 11185, unpubliziert.

64 Wels-Umgebung (?): ringförmige Bernsteinperleu. Bernsteinkette (Ha D). Trebsche 1999, 64 Nr.113.

65 Wels-Wimpassing, KG Wimpassing: Einzelfund.Weißenborn 1983, 197; Taf. 184; Trebsche 1999,62 Nr. 99.

VB Liezen (Steiermark):

66 Kainisch-Schottergrube: Zweiknopffibel (HaD1). FÖ 39, 2000, 139.

67 Kainischtraun, Traunufer: Mehrkopfnadel (HaC); Cinturone (Ha D1), Eisenmesser; drei eiserneLappenbeile (Ha C/D1!). FÖ 39, 2000, 139 Abb.5; Windholz-Konrad 2004, Nr. 82.86-89.92.

68 Paulpötschen, nahe Bahnhof Bad Aussee: Arm-reif; Lappenbeile Typ Hallstatt (Ha C/D1). Wind-holz-Konrad 2004, Nr. 162.172.223; weitere Ge-räte: FÖ 39, 2000, 141 f. Abb. 8.

69 Oberes Koppental, Schöngraben: eiserne undbronzene Lappenbeile, Typ Hallstatt (Ha C/D1).FÖ 39, 2000, 141.

70 Mittleres Koppental: Bronzepickel (Ha C/D).Windholz-Konrad 2004, 33; FÖ 39, 2000, 141.

71 Unteres Koppental, Koppentretalm: Lappenbeile(Ha B3/C): FÖ 39, 2000, 142, Abb. 14; Wind-holz-Konrad 2004, 35 Nr. 389.405; Knotenhals-reif (Ha C; Slowenien); Mehrkopfnadel; langge-streckte Beile (Ha C/D1; jüngste Belegstücke HaD2). Windholz-Konrad 2004, 35, Nr. 400.408.

Inn-Salzach-Gebiet (Ergänzungen seit 1995):

72. Pfongau: Siedlung und Gräber 1997 und 2004.FÖ 43, 2004, 864.

Die Zeitstufe Ha D2-3

Östliches Oberösterreich/Ausseer Land:

1 Ansfelden, Burgwiese. Trebsche 2003a; FÖ 41,2002, 577 f.

2 Asten, VB Linz Land bei Enns: Flussfund, Negau-erhelm Typ Volterra, picenische Variante (spätes6./frühes 5. Jh. v. Chr.; Ha D2-3). Egg 1986, 48 ff.196; weitere Einzelfunde von Helmen werden ausWels und Enns gemeldet, sind als Bodenfundeaber nicht gesichert.

3 Kleinmünchen-Schörgenhub, KG Kleinmün-chen: Flachgräberfeld; Nachbestattung in älteremGrab mit Fibel mit aufgebogener Fußzier (Ha D3).Weißenborn 1983, 144 ff. Taf. 115-119; Trebsche1999, 41 Nr. 27.

4 Linz-St. Peter, KG St. Peter (VOEST): Flachgrä-berfeld; Körpergräber mit Fußzierfibel. Trebsche1999, 50 Nr. 55.

5 Unteres Koppental, Koppentretalm, VB Liezen,Entenkopffibel (Ha D2). FÖ 2000, 142 Abb. 14;Windholz-Konrad 2004, 36 Nr. 427.

Inn-Salzach-Gebiet (Ergänzungen seit 1995):

6 Nussdorf, Ldkr. Traunstein: Streufunde. Zieg-aus/Rix 1998, 291-303.

7 Puch-Thurnberg: Gräbergruppe (Ha D2-3). FÖ41, 2002, 621 ff.

8 Weng, Innkreis, VB Braunau: Burgwall; Keramik-funde. FÖ 39, 2000, 619 f.

Die Zeitstufe Lt A

Östliches Oberösterreich/Ausseer Land: