Direkte archäologische Belege für alkoholische Getränke von der vorrömischen Eisenzeit bis ins...

-

Upload

uni-heidelberg -

Category

Documents

-

view

4 -

download

0

Transcript of Direkte archäologische Belege für alkoholische Getränke von der vorrömischen Eisenzeit bis ins...

Schriftenreihe

Studien zu Spätantike und Frühmittelalter

Herausgegeben von

Orsolya Heinrich-Tamaska,

Niklot Krohn und

Sebastian Ristow

Band6

ISSN 1867-5425

Verlag Dr. Kovac

Küche und Keller in Antike und Frühmittelalter

Tagungsbeiträge der Arbeitsgemeinschaft Spätantike und Frühmittelalter

7. Produktion, Vorratshaltung und Konsum in Antike und Frühmittelalter

Gemeinsame Tagung mit der Arbeitsgemeinschaft Römische Archäologie

(Friedrichshafen, 30. Mai - 1. Juni 2012)

Herausgegeben von

Jörg Drauschke, Roland Prien und Alexander Reis

Verlag Dr. Kovac

Harnburg 2014

VERLAG DR. KOVAC GMBH FACHVERLAG FÜR WISSENSCHAFTLICHE LITERATUR

Leverkusenstr. 13 · 22761 Harnburg · Tel. 040-39 88 80-0 · Fax 040-39 88 80-55

E-Mail [email protected] · Internet www.verlagdrkovac.de

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaiilierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

ISSN: 1867-5425

ISBN: 978-3-8300-7300-0

©VERLAG DR. KOVAC GmbH, Harnburg 2014

Umschlaggestaltung: Verlag Dr. Kovac Umschlagzeichnung: Michael Kinski (nach der Vorlage der Schmuckscheibe von Umons) Redaktion: Hrsg.; Schlussredaktion und Satz: archaeoplanristow (M. Hundt/5. Ristow)

Printed in Germany Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, fotomechanische Wiedergabe, Aufnahme in OnlineDienste und Internet sowie Vervielfältigung auf Datenträgem wie CD-ROM etc. nur nach schriftlicher Zustimmung des Verlages.

Gedruckt auf holz-, chlor- und säurefreiem, alterungsbeständigem Papier. Archivbeständig nach ANSI 3948 und ISO 9706.

Inhalt

Vorwort 1

BERND PÄFFGEN Küche und Keller- Produktion, Vorratshaltung und Konsum in römischer Antike und Frühmittelalter. Einleitende Bemerkungen zum Tagungsthema 3

NADJA M. MELKO Fleischkonsum oder Fleischverzicht? ,Vegetarische' Tendenzen in der literarischen Diskussion der Antike 59

MATTHIAS BooE Konservierung und Vorratshaltung im Kochbuch des Apicius 77

CoNSTANZE HöPKEN Konservierung von Lebensmitteln in der Antike: naturwissen-schaftliche Grundlagen und historisch-archäologische Quellen 91

ANDREAS A. ScHAFLITZL Ein Sandkasten zum Einschlagen von Wurzelgemüse: Nahrungsmittelkonservierung im privaten Bereich am Beispiel der villa rustica von Möckenlohe 117

TüNDE KAsZAB-ÜLSCHEWSKI und JurrA MEURERS-BALKE Die Römische Küche im Umland der CCAA 133

ELENA KöSTNER Anbau und Konsum von Linsen in der Antike 155

STEFAN WENZEL und TANJA ZERL Der Burgus von Obermendig ,Im Winkel' - Kornspeicher zur Versorgung spätantiker Mühlsteinarbeiter 173

MICHAELA HARBECK und KRISTIN VON HEYKING Die Ernährung menschlicher Bevölkerungen in Spätantike und Mittelalter auf dem Gebiet der ehemaligen Raetia secunda und des Herzogtums Baierns. - Welche Hinweise können Isotopenanalysen geben? 197

UwE GRoss und RoLAND PRIEN "Reibschüsseln und Restromanen" - Ernährungs- und Koch-gewohnheiten im westlichen Mitteleuropa zwischen 300 und 800 223

PAOLO OE VINGO Production and importation of Late Antique and Early Medieval pottery in Liguria 257

MANFRED RöscH Direkte archäologische Belege für alkoholische Getränke von der vorrömischen Eisenzeit bis ins Mittelalter 305

MATHlLDE GRÜNEWALD Glühwein und Heißgetränke in der Merowingerzeit 327

SusANNE BRATHER-WALTER Getränke- und Speisebeigaben in merowingerzeitlichen Gräbern -ein "gefundenes Fressen"? 341

MANFRED RöscH

Direkte archäologische Belege für alkoholische Getränke von der vorrömischen Eisenzeit bis ins Mittelalter

Schlagworte: Met, Wein, Bier, Pollen, Gefäßinhalte, Eisenzeit, Frühmittelalter

Keywords: Mead, wine, beer, pollen, contents of vessels, Iron Age, Early Middle

Ages

Gefäße gehören zum Kerngeschäft des Archäologen und nehmen in der archäologischen Literatur einen entsprechend breiten Raum ein. Gefäße sind Formen, zu denen ein Inhalt gehört, über den sich ihre Funktion definiert. Leider ist dieser Inhalt in der Regel verschwunden, wenn der Ausgräber das Gefäß aus dem Boden holt, zumal sich dies meist in fragmentiertem Zustand befindet. Auch vollständig erhaltene Gefäße enthalten meist nur eine sekundäre Füllung, nämlich das eingedrungene Erdreich der Umgebung. Primäre Füllungen als Überreste der letzten Nutzung sind dann eher als unscheinbare Krusten oder Partikel in Boden- oder Wandnähe zu suchen.

Eine Hauptfunktion von Gefäßen war die Aufbewahrung von fester oder flüssiger Nahrung, sei es zur Vorratshaltung oder zum Transport, sei es, um den Verzehr zu erleichtern. Nahrung fällt ins Arbeitsfeld der Archäobotanik soweit es sich um tierische Nahrung handelt, in das der Archäozoologie. Bei tierischer Nahrung bleiben im günstigsten Fall immerhin Knochen erhalten, bei pflanzlicher Nahrung unter normalen Erhaltungsbedingungen nichts. Wird durch Sauerstoffausschluss (Feuchtbodenbedingungen}, völlige Trockenheit (aride Bedingungen}, Kälte (Permafrostboden) oder Gift (Kupfersalze an Bronzegefäßen) der mikrobielle Abbau verhindert, oder wurde das organische Material vor der Einbettung durch Verkohlung in einen für Mikroorganismen nicht nutzbaren Zustand gebracht, z. B. bei Beigaben in Brandgräbern, so steigen die Untersuchungschancen1

•

Die archäobotanische Standardmethode bei Ausgrabungen ist die Großrestanalyse, die sich vor allem, aber nicht ausschließlich, mit Früchten

1 S. JACOMET/A. KREuz, Archäobotanik (Stuttgart 1999) 55-66.

306 RöscH

oder Samen befasst. Durch morphologisch-anatomischen Vergleich mit modernem Pflanzenmaterial kommt sie zu Artbestimmungen. So kann ermittelt werden, welche Kulturpflanzen wann und wo und unter welchen Bedingungen angebaut wurden und welche Pflanzen wild gesammelt wurden. Fertig zubereitete Nahrung, die in Gefäßen aus Ton oder Metall aufbewahrt wird, enthält aber in der Regel die Ausgangsprodukte in stark veränderter und fragmentierter Form, was die Untersuchung erschwert und einschränkt. So ist es anhand von Resten von Brei oder Brot schwierig bis unmöglich, die verwendeten Getreidearten oder andere enthaltene Nahrungspflanzen zu identifizieren.

Noch schlechter sind die Erfolgsaussichten bei Getränken, der üblichen und meist sehr wahrscheinlichen Füllung von Flaschen, Kannen, Bechern und anderen hochrandigen Gefäßen. Auch wenn der Inhalt auf pflanzliche Ausgangsprodukte zurückgeht, enthält er keine größeren festen Partikel als Reste der verwendeten Pflanzen mehr. So nimmt es nicht Wunder, dass Getränke als archäologisches Thema bis heute ein Mauerblümchendasein in der Forschung fristen oder die wissenschaftliche Diskussion sich auf Spekulationen beschränkt, obwohl es mittlerweile Methoden und auch Ergebnisse gibt, die einen Weg zu mehr gesichertem Wissen weisen, wie im Nachfolgenden gezeigt werden soll.

Als Beispiel dafür, dass dieser Weg noch weit ist, sei ein jüngst erschienener Ausstellungskatalog zur Eisenzeit genannt, in dem auf vielen Seiten in zahlreichen Beiträgen und mit vielen Abbildungen eisenzeitliche Gefäße aus archäologisch-kunsthistorischer Sicht ausführlich abgehandelt werden, während sich Aussagen zu ihrem Inhalt auf drei lapidare Sätze am Ende eines kurzen Beitrags über die keltische Landwirtschaft beschränken2

•

Material und Methoden

Bevor Pflanzen Früchte und Samen bilden, müssen sie blühen und erzeugen dabei Pollen, auch Blütenstaub genannt. Dieser ist Gegenstand der bo-

2 M. RöscH/E. FISCHER, Fruchtfolge und Artenvielfalt, Anbau und Landnutzung. In: Archäologisches Landesmuseum Baden-Württemberg, Landesmuseum Württemberg, Landesamt Denkmalpfl. Regierungspräsidium Stuttgart (Hrsg.), Die Welt der Kelten. Zentren der Macht, Kostbarkeiten der Kunst (Ostfildern 2012) 110.

DIREKTE ARCHÄOLOGISCHE BELEGE FÜR ALKOHOLISCHE GETRÄNKE 307

tanischen Methode der Pollenanalyse, die in der Archäobotanik ebenfalls zum Einsatz kommt, mehr allerdings ,off-site' bei der Untersuchung der Ablagerungen von Seen und Mooren zur Klärung der Geschichte von Vegetation und Landnutzung als bei Grabungen. Während Früchte und Samen aus dem Boden herausgesiebt werden, mit bloßem Auge erkennbar sind und mit Lupenvergrößerung untersucht werden, bewegt sich die Größe von Pollenkömern in einem Bereich zwischen ca. 1/10 und 1/100 mm. Pollen ist daher mit bloßem Auge kaum mehr erkennbar und wird erst durch chemische Anreicherung von Bodenproben der Untersuchung zugänglich. Diese erfolgt am Durchlichtmikroskop bei bis zu 1000-facher Vergrößerung. Aufgrund der schlechten Wahrnehmbarkeit werden Pollen bei Ausgrabungen im Vergleich zu botanischen Großresten oder gar Knochen eher stiefmütterlich behandelt, denn was man nicht sieht, beachtet man meist auch nicht.

Während man bei vegetationsgeschichtlichen Untersuchungen in Seen und Mooren ganz überwiegend Pollen windblütiger Pflanzen, Gehölze, Gräser sowie einige Kräuter findet, macht sich ein Spezialgebiet der Pollenanalyse, die Melissopalynologie, die Tatsache zunutze, dass Honig Blütenstaub enthält, und zwar vorwiegend von entomogamen Pflanzen, um Verfälschungen des Honigs zu erkennen. Davon ausgehend wurden in der Archäobotanik pollenanalytische Untersuchungen an Gefäßinhalten durchgeführt, um Honig oder Derivate wie Met nachzuweisen3

•

Met

Met entsteht durch Gärung mit Wasser verdünnten Honigs. Dabei gelangen Mono- und Disaccharide in wässrige Lösung und können direkt von Hefe-

3 E. ZANDER, Versuch einer Pollenanalyse eines um 1350 v. Chr. einer ägyptischen Mumie in der Nähe von Theben (Luxor, Oberägypten) beigegebenen Honigs. Pollengestaltung und Herkunftsbestimmung bei Blütenhonig: mit besonderer Berücksichtigung eines über 3000 Jahre alten ägyptischen Honigs. Beitr. Herkunftsbestimmung Blütenhonig Bd. 3 (Leipzig 1941) 178-230; J. H. DICKSON, Bronze age mead. Antiquity 52, 1978, 108-113; H. ]AcoB, Pollenanalytische Untersuchung von merowingerzeitlichen Honigresten. Alt-Thüringen 16, 1979, 112-119; U. KöRBER-GROHNE/H. KüSTER, Die biologischen Reste aus dem hallstattzeitliehen Fürstengrab von Hochdorf, Gemeinde Eberdingen (Kreis Ludwigsburg). Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 19 (Stuttgart 1985) 85-265.

308 RöscH

zellen zu Äthylalkohol vergoren werden, in gleicher Weise wie bei Fruchtweinen. Die qualitative Zusammensetzung des enthaltenen Pollens ist bei Honig und Met die gleiche. Seine Menge ist bereits beim Honig von der Art seiner Herstellung abhängig.

Man unterscheidet Honig, der durch Austropfenlassen oder Auspressen der Waben erzeugt wird, wobei Erwärmen die Ausbeute erhöht, und Honig, der durch Zentrifugieren in Honigschleudern gewonnen wird, also Schleuderhonig. Wichtiger für den Pollengehalt ist jedoch, ob die Pollenwaben vor der Honiggewinnung entfernt werden. Pollenwaben werden von den Bienen als Larvennahrungsvorrat angelegt, weil Honig für die Larvenernährung zu eiweißarm ise. Ihre Entfernung durch den Imker soll Farbund Geschmackstrübungen des Honigs vermeiden. Da nicht bekannt ist, ob die vor- und frühgeschichtlichen Imker auch so verfuhren, gibt es für den Pollengehalt von altem Honig keine genauen Anhaltspunkte. Da die Honigschleuder eine neuzeitliche Erfindung ist und man insbesondere bei wildbeuterischer Honiggewinnung, wie sie in prähistorischer Zeit üblich war, nicht von einem Entfernen der Pollenwaben ausgehen kann, darf man einen eher höheren Pollengehalt alter Honige annehmen. Hierzu liegen auch Anhaltspunkte aus Experimenten vor.

Geht man von einem Honig bestimmten Pollengehalts und einem ursprünglich randvoll gefüllten Gefäß aus, so lässt sich aufgrund der im Gefäß verbliebenen Pollenmenge ermitteln, ob es Honig oder Met enthielt. Bei Honig wäre der Pollengehalt fünfmal so hoch wie bei einem Metansatz, der 20 % Honig enthält.

Aus dem Kessel von Hochdorf mit einem Volumen von mehr als 400 I wurde die Pollenmasse aus dem Bodensatz extrahiert und gewogen. Aufgrund der experimentell gewonnenen Vergleichsdaten ergab sich eine Ausgangsmenge an Honig zwischen 73 und 292 kg, was gegen reinen Honig, sondern für einen qualitativ hochwertigen Metansatz spricht. Ein Metansatz ist es deshalb, weil bei einem fertigen Met Hefe und Trub und damit auch die Pollen durch Dekantieren nach der Gärung weitgehend entfernt worden

4 J. LIPP, Der Honig' (Stuttgart 1994). 5 U. KöRBER-GRoHNE/G. VoRWOHL in: KöRBER-GROHNE/KüsTER 1985 (Anm. 3) 98; 126-130;

M. RöscH, Evaluation of honey residues from lron Age hili-top sites in south-western Germany: Implications for local and regionalland use and vegetation dynamics. Veget. Hist. Archaeobot. 8, 1999, 105-112.

DIREKTE ARCHÄOLOGISCHE BELEGE FÜR ALKOHOLISCHE GETRÄNKE 309

wären. Das w!lr z. B. bei der Röhrenkanne vom Glauberg der Fall, in der die Pollenkonzentration niedrig warP. Die Schnabelkanne enthielt hingegen aufgrund ihrer hohen Pollenkonzentration einen Metansatz von ähnlicher Güte wie der Kessel von Hochdorf.

Am Glauberg wurde die Gesamtpollenmenge nicht durch Wiegen, sondern durch Absolutpollenanalyse ermittelt. Dabei wird eine definierte Menge von Bärlappsporen als Standard zu einer Probe definierter Größe zugegeben. Damit lässt sich die Stichprobengröße ermitteln und aus der gezählten Pollenmenge die Menge des in der gesamten Probe enthaltenen Pollens berechnen. Wenn die Menge der gesamten pollenhaltigen Masse im Gefäß bekannt ist, kann man von der Probe auf die Gesamtmenge des Pollens im Gefäß hochrechnen. Beim Kesselinhalt aus dem Hohrnichele7 und bei dem Schöpflöffel aus Niedererlbach8 waren solche Berechnungen nicht möglich, weil die Gesamtmenge der jeweiligen pollenhaltigen Masse unbekannt war.

Die pollenfloristische Vielfalt der eisenzeitlichen Honigreste ist außerordentlich hoch, im Gegensatz zu heutigen Trachthonigen. So konnten in der Schnabelkanne vom Glauberg 254 Pollentypen unterschieden werden, die in elf ökologische Gruppen eingeteilt wurden (Abb. 1). Diese große Biodiversität hat verschiedene Gründe:

Es ist ein klarer Hinweis, dass der Honig wildbeuterisch am Ende der Saison durch Ausräuchern des Bienenvolkes gewonnen wurde. Dieses hatte zuvor alles in der Landschaft genutzt, was zu Honig verarbeitet werden konnte.

6 M. RöscH, Pollenanalysen an einem eisenzeitlichen Gefäßinhalt aus einem keltischen Fürstengrab am Glauberg in Hessen. In: 0.-H. Frey/F. R. Herrmann, Ein Frühkeltischer Fürstengrabhügel am Glauberg im Wetteraukreis, Hessen. Germania 75, 1997, 543-550; RöscH 1999 (Anm. 5); DERS., Der Inhalt der beiden Bronzekannen. In: Hessische Kultur GmbH (Hrsg.), Das Rätsel der Kelten vom Glauberg, Glaube- Mythos -Wirklichkeit. (Stuttgart 2002) 119 f.; DERS., Pollenanalysis of the contents of excavated vessels- direct archaeobotanical evidence of beverages. Veget. Hist. Archaeobot. 14, 2005 [Festschr. 5. Bortenschlager]179-188; DERS., Die Botschaft der Pollen- Mikroskopische Reste keltischer Getränke. In: Die Kelten. Auf den Spuren der Keltenfürsten (Stuttgart 2005) 21; DERS., Was tranken unsere Vorfahren? Rückstände in prähistorischen Gefäßen. Arch. Deutschland 2009 H. 2, 24 f.

7 M. RöscH/A. GoPPELSRÖDEII, Pflanzliche Funde aus dem keltischen Grabhügel Hohmichele, Gemeinde Altheim (Kreis Biberach). In: 5. Kurz/5. Schiek, Bestattungsplätze im Umfeld der Heuneburg. Forsch. u. Ber. Vor- u. Frühgesch. Baden-Württemberg 87 (Stuttgart 2002) 163-203.

8 RöscH, Pollen analysis 2005 (Anm. 6).

310

Gebüsch, Lichtungen

Siedlungsumfeld

F

RöscH

Kulturpflanzen

trockene Säume

Feuchtgrünland

Wege

trockene Säume

1 Pollenspektren aus der Schnabelkanne vom Glauberg. Prozentuale Anteile ökolo

gischer Gruppen, basierend auf Stückzahlen (Pollensumme) (oben) und Artenzahlen

(unten). -Grafik: Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart.

In einigen Fällen, wie Hochdorf oder Glauberg, liegen Hinweise auf Mischhonige unterschiedlicher Provenienzen vor, was in Hochdorf angesichts der großen Honigmenge, die dem Wintervorrat etlicher Bienenvölker entspricht, nicht überrascht.

Die Biodiversität der eisenzeitlichen Kulturlandschaft war mit Sicherheit höher als die der heutigen Landschaft, und die Bienen beflogen und

DIREKTE ARCHÄOLOGISCHE BELEGE FÜR ALKOHOLISCHE GETRÄNKE 311

Kulturpflanzen

Feuchtgebiete

Gebüsch, Lichtungen

Siedlung

GebOsch, Lichtungen

Heide

Ackerunkräuter

Feuchtgrünland

Ackerunkräuter

Grünland

_ ~ trockene

Säume

Magerrasen

Feuchtgrünland

2 Pollenspektren aus einer Bienenwabe aus Öhningen, Kreis Konstanz, erste Ho

nigentnahme des Jahres im September 19% (kein Trachthonig). Prozentuale Anteile

ökologischer Gruppen, basierend auf Stückzahlen (Pollensumme) (oben) und Arten

zahlen (unten). - Grafik: Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart.

312 RöscH

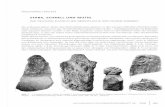

a: kleiner Baldrian (Valeriana dioica),

Größe44 J.!m;

.,

·-'" .. ~ .. ~ .. ·'\ .::: ..... , 0·. '·

.•. c ._ . ' .-. . . :. . ' '"\ .· .. -~ ~:_·.· ~~

!j '..tj;·:_:: -· -.~. '\ ::. ·(); .: --0 I -... ~- \··~ ... .. -<J- .· I

I .. '"' .... ~ ' ~ ': · .. - f ' • ,-

·,~·-··;,,

c: Komrade (Agrostemma githago), Größe

60 f.!ID;

b: Adonisröschen (Adonis aestivalis!flam

mea), Größe 47 f.!ID;

d: ästige Graslilie (Anthericum ramosum),

Größe48 J.!m.

3 Pollenkörner aus eisenzeitlichen Honigresten. - Fotos: Landesamt für Denkmal

pflege für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart.

nutzten offenbar die ganze Landschaft mit ihren unterschiedlichen Vegetationstypen.

Ein Mischhonig von heute zeigt zwar eine größere Vielfalt als ein Trachthonig, im Fall des Materials von Öhningen immerhin 84 Pollentypen, doch ist diese nicht mit derjenigen eisenzeitlichen Honigs vergleichbar (Abb. 2). Auch ist die Gewichtung der Vegetationstypen unterschiedlich. In der Schnabelkanne vom Glauberg sind Magerrasen, trockene Säume und Ackerunkräuter sowohl bei der Abundanz als auch bei der Artenzahl beson-

DIREKTE ARCHÄOLOGISCHE BELEGE FÜR. ALKOHOLISCHE GETRÄNKE 313

ders gut vertreten, im heutigen Honig vom Bodensee sind es Feuchtgrünland, Wirtschaftsgrünland/ Brache und Gebüsch/Lichtungen, was auf unterschiedliche Ausdehnung der eisenzeitlichen und der heutigen Formationen hinweist. In der Eisenzeit sind auch Pflanzen belegt, die in der heutigen Landschaft recht selten sind oder fehlen (Abb. 3).

Ein weiterer Hinweis, ob bei Gefäßinhalten Honig beteiligt war, kann durch chemische Analysen erfolgen, denn Honig enthält chromatografisch nachweisbares Bienenwachs in nicht unerheblicher Menge9. 4 Pollenkorn der Rebe (Vitis vinifera).

Wein

Mindelsee, ca. 500 n. Chr., Größe 27 flm. - Foto: Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart.

Die Weinrebe (Vitis vinifera) ist eine süd- bis mitteleuropäische Liane, deren zweihäusige Wildform Vitis vinifera ssp. sylvestris (C. C. Gmel.) nach Ausweis der Pollenanalyse bis ins Subboreal in Auenwäldern im südlichen Mitteleuropa nicht selten war10

• Das wurde sie erst mit der zunehmenden Nutzung und Entwaldung der Auen ab der Bronzezeit. Die Rebe ist zoogam. Im Schwarzwald gehen prähistorische Funde des charakteristischen Pollenkorns wohl auf Ferntransport von Früchten mit anhaftenden Pollen von Wildreben der Rheinaue durch Vögel zurück (Abb. 4)11

• Die Kultur

9 K. HAAS in: KöRBER-GROHNE/KüsTER 1985 (Anm. 3) 128 f.; RöscH, Pollenanalysis 2005 (Anm.6).

10 G. HEGI, Illustrierte Flora von Mitteleuropa 5,12 (Berlin 1975) 364; M. RösCH, Wein und Weinbau. In: RGA XXXIII (2003) 398-426.

11 M. RöscH/G. TsBRENDORJ, Florengeschichtliche Beobachtungen im Nordschwarzwald (Südwestdeutschland). Hercynia N. F. 44, 2011, 53-71.

314

70

60

50

40

30

20

10

0

RöscH

r"

I'"'

D o ~ ~~ ~ ~~ ~"' ~*" ~..:! ~ ~ $ ~0<P *-'i'~~'t-~~.p.-C:J~'t- ~

5 Traubenkerne aus siedlungsarchäologischem Kontext. Fundplatzbezogene Ste

tigkeit in Prozent für historische Perioden in Südwestdeutschland. RKZ: Römische

Kaiserzeit; Mero: Merowingerzeit; Karot: karolingisch-ottonische Zeit; HMA 1:

Hochmittelalter (11./12. Jh.); HMA 2: Hochmittelalter (12./13. Jh.); SMA: Spätmittelal

ter; NZ: Frühe Neuzeit. - Grafik: Landesamt für Denkmalpflege im Regierungsprä

sidium Stuttgart.

der Rebe reicht im Vorderen Orient zurück bis ins 5. Jahrtausend v. Chr!2•

Traubenkernfunde aus siedlungsarchäologischem Kontext sind in Südwestdeutschland ab der Römischen Kaiserzeit häufig (Abb. 5). Funde von Traubenkernen allein sind jedoch kein Beleg für Weinbau, da man Weintrauben auch als Obst nutzen und außerdem trocknen und damit gut transportieren und lagern kann.

Während Met aus Honig hergestellt wird, der aus Teilen blühender Pflanzen gewonnen wurde, weshalb die Anwesenheit von Blütenstaub nicht überrascht, sieht das bei Wein anders aus. Wenn die Trauben eingemaischt oder süß gekeltert werden, ist die Blütezeit des Rebstocks seit mindestens drei Monaten vorbei. Eigentlich ist daher auch im ungefilterten und wenig sorgfältig dekantierten Wein kein Blütenstaub des einhäusigen kultivierten

12 D. ZoHARY/P. SPIEGEL-Rov, Beginnings of fruit growing in the Old World. Science 187, 1975, 319-327.

DIREKTE ARCHÄOLOGISCHE BELEGE FÜR ALKOHOLISCHE GETRÄNKE 315

6 Fußfragmente koptischer Weinamphoren aus Mittelägypten mit festem orga

nischem Bodensatz im Innem. - Foto: Beatrix Huber, Tübingen.

Weinstocks zu erwarten. Deshalb waren Funde von Rebenpollen in teilweise erheblicher Menge im Bodensatz koptischer Weinamphoren aus Mittelägypten ein überraschendes Ergebnis, auch wenn seitens der Ausgräber der starke Verdacht bestand, diese Amphoren hätten ursprünglich Wein enthalten (Abb. 6)13

•

Zum besseren Verständnis dieser Beobachtung wurden alle Ausgangs-, Zwischen- und Endprodukte der Weinbereitung systematisch pollenanalytisch untersucht und dabei festgestellt, dass sich Rebenpollen in beträchtlicher Menge auf den Beerenhäuten und Stielen, in der Maische, im Rückstand nach dem Abstich, ja sogar noch im fertigen Wein findet, sofern dieser nicht mit moderner Kellertechnik und Ultrafiltration gewonnen wurde, und das nicht nur in aridem, sondern auch im niederschlagsreichen mitteleuropäischen Klima (Abb. 7). Somit ist der pollenanalytische Nachweis von Wein als Gefäßinhalt prinzipiell möglich. Von den fünf untersuchten koptischen Weinamphoren enthielten allerdings nur zwei Rebenpollen und daher Wein,

13 vgl. RöscH, Pollenanalysis 2005 (Anm. 6).

316 RöscH

100 ~ -

80 r--- ~ ,_

60 !,: ,... .:_ "

-..,. .,. ~: :- i ~

~ I 0· 40

~~ f:~ i;l ~

r) ;._

/ , •. _,!; i:: ,-_; 20 :;,;!

··~ ~:. r= :;: -•r 0

1 2 3 4 5 6 7 B

Probe

1000000 !"'""

100000 ~

i:; '--:

10000 - r f· c :· ~ 1000 :;

·,-~ - ~-:c ~ .. ~

100 ,;;,

.-~

}~ 10 , .. ;;

1 1;1 1 2 3 4 5 6 7 0

7 Rebenpollengehalt von Ausgangs-, Zwischen- und Endprodukten der Weinberei

tung. Prozentual (oben) und absolut (unten, Stück pro Gramm Probengewicht). 1: weiße Tafeltraube von überdachter Terrasse, Ernteam 13.10.2004; 2: frühreife ,Regent'

Beeren, vom Boden aufgelesen am 7.10.2004; 3: reife ,Regent'-und ,Sangiovese'-Beeren; 4: ,Regent'- und ,Sangiovese'-Beeren, gelesen 30.10.2004, nur unreife Beeren und verkümmerte Blüten; 5: Rispenäste von ,Regent' und ,Sangiovese' ohne Beeren oder Blütenreste, geerntet am 30.10.2004; 6: ,Regent'-Trester, eingemaischt am 13.10.2004, Probenahme nach dem Abpressen am 28.10.2004; 7: ,Sangiovese'-, ,Merlot'- und ,Cabernet Sauvignon' -Satz und Hefe, entnommen aus dem mit moderner Kellertechnik

hergestellten Rohwein vom Gefäßboden am 14.9.2004; 8: Wein vom Autor aus ,Sangiovese'- und ,Trebbiano' -Trauben, geerntet am 14.9.2003; nach Maischegärung dreimal

abgestochen. Aufbereitet wurde die untere Hälfte eines Flascheninhalts (375 ml). Materialherkunft: 1-6 Gaienhofen-Gundholzen, Kreis Konstanz, 7 und 8 Vetulonia, Frat. Castiglione della Pescaia, Provinz Grosseto, Italien. - Grafik: Landesamt für

Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart.

DIREKTE ARCHÄOLOGISCHE BELEGE FÜR ALKOHOLISCHE GETRÄNKE 317

2 3

Amphore Nr.

4 5

D Lufteintrag

Cl Honig

•Weinrebe

8 Pollenspektren koptischer Weinamphoren. Pollentypen zusammengefasst nach

Herkunft und Eintragsweg; Lufteintrag: anemogame Pollentypen. - Grafik: Landes

amt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart.

und in einem Fall war dieser außerdem mit Honig versetzt. Zwei andere Amphoren waren wohl mit Met gefüllt, und eine weitere enthielt keinen Blütenstaub, der Rückschlüsse auf die Füllung erlaubte (Abb. 8).

Die Honigkomponente im ägyptischen Wein unterschied sich deutlich von den oben dargestellten eisenzeitlichen Beispielen aus Mitteleuropa: Es handelte sich um sehr artenarme Pollenspektren, denen aus modernen Trachthonigen vergleichbar. Dies ist ein eindeutiger Hinweis auf Imkerei, die ja aus Ägypten auch seit der Antike belegt istl4

•

Bier

Am Beginn der Bierherstellung stehen nicht wie bei Honig- oder Fruchtwein einfache, wasserlösliche Zucker, die in wässriger Lösung spontan zu gären beginnen, weil die auf den Fruchthäuten und auch im Honig vorhandenen Hefezellen diesen Prozess in Gang setzen, sondern mit Stärke ein hochmolekulares, nicht wasserlösliches und nicht direkt vergärbares Polysaccharid.

14 E. CRANB, The world history of beekeeping and honey hunting (London 2000).

318 RöscH

Erst wenn die Stärke in wasserlöslichen Malzzucker aufgespalten ist, kann die alkoholische Gärung beginnen. Das geschieht durch das Enzym Maltase bei der Verdauung, aber auch, wenn stärkereiche Körnerfrüchte oder auch Kartoffeln keimen. Die Stärke ist nämlich der Nahrungsvorrat des Keimlings, der erst nutzbar wird, wenn er in Maltose umgewandelt ist. Am Beginn der Bierherstellung aus Gerste oder anderen Körnerfrüchten steht daher das Mälzen. Dazu werden die Körner in Wasser eingeweicht und bei mittlerer Temperatur zum Keimen gebracht. Jetzt wandelt der Keimling mittels Maltase die Stärke in Malzzucker um. Wenn nach einigen Tagen dieser Prozess weitgehend abgeschlossen ist, werden Korn und Keimling durch Erhitzen abgetötet und der Keimling wegen seines unerwünschten Geschmacksstoff- und Eiweißgehalts entfernt. Nach dem Trocknen ist das erzeugte Malz gut lagerfähig. Zur weiteren Verarbeitung wird es erneut in Wasser eingeweicht und gekocht. Dabei kommt der Malzzucker in wässrige Lösung. Nach dem Abkühlen werden zu dieser sogenannten Stammwürze Aroma- und Konservierungsstoffe, die Bierwürze15

, zugesetzt und durch Zugabe von Hefe oder hefehaltiger Substanzen zum Gären gebracht. Diese Zugabe von Gärhilfen ist für einen zügigen Gärungsbeginn erforderlich, weil durch das vorherige Kochen die Stammwürze sterilisiert, etwa vorhandene Hefezellen also abgetötet wurden.

Obwohl Bierbrauen ein technisch schwieriger und komplexerer Vorgang ist als Wein- oder Honigweinbereitung, lässt sich das Bierbrauen aufgrund schriftlicher und bildlicher Quellen in Ägypten und Mesopotamien weit in vorgeschichtliche Zeit zurückverfolgen 16

• Was archäologische Belege angeht, ist die Lage schwieriger. Meist liegen nur indirekte Anhaltspunkte vor, beispielsweise Grabungsbefunde, die als Brauereien oder Getreidedarren ge-

15 K.-E. BEHRE, Zur Geschichte der Bierwürzen nach Fruchtfunden und schriftlichen Quellen. In: W. van Zeist/W. A. Casparie (Hrsg.), Plants and Ancient Man. Studies in Palaeoethnobotany. Proc. Sixth Symposium Internat. Work Group Paleobotany, Groningen 1983 (Rotterdam 1984) 115-122; DERS., Zur Geschichte des Bieres und der Bierwürzen in Mitteleuropa. Arch. Mitt. Nordwestdeutschland 20, 1989, 49-88.

16 E. M. RuPRECHTSBERGER, Bier im Altertum - Ein Überblick. Linzer arch. Forsch. Sonderh. 8 (Linz 1992).

DIREKTE ARCHÄOLOGISCHE BELEGE FÜR ALKOHOLISCHE GETRÄNKE 319

deutet werden, oder Konzentrationen ausgekeimter Körner, besonders von Gerste, die als Hinweis auf das Mälzen gelten11

•

Überlegungen zur Möglichkeit eines direkten archäologischen Nachweises von Bier, also von Rückständen des Getränks selbst, kamen bei der pollenanalytischen Untersuchung des Feldflascheninhalts von Trossingen 18 und der zunächst schwierigen Interpretation des archäobotanischen Befunds ins Spiel (Abb. 9)19

• Nachdem die erste 9 Feldflasche aus Ahornholz aus dem

Hypothese, dass hier mehrfache Alamannengrab von Trossingen, ca. 570

Befüllung mit verschiedenen Ge- n. Chr.- Foto: Landesamt für Denkmal

tränken ihre Spuren hinterlassen pflege im Regierungspräsidium Stuttgart.

hatte, als wenig wahrscheinlich verworfen worden war, wurde mit der Idee eines alkoholischen Mixgetränks unter Beteiligung von Honig und Malz und wohl etwas Traubensaft/-maische eine neue Hypothese aufgestellt. Zu Ihrer Überprüfung wurde aus handgeernteter, handgedroschener und handgereinigter Biogerste am Institut für Brauereitechnologie in Weihenstephan Malz hergestellt und daraus durch den Stuttgarter Braumeister Dr. Hermann Kretschmer ein gehopftes und mit zwei Kilo Honig auf fünfzig

17 H.-P. SnKA, Traces of a possible Celtic brewery in Eberdingen-Hochdorf, Kreis Ludwigsburg, southwest Germany. Veget. Hist. Archaeobot. 5, 1996, 81-88; DERS., Bodenfunde und Experimente zu keltischem Bier. In: M. Fansa (Hrsg.), Experimentelle Archäologie in Deutschland. Bilanz 1997. Arch. Mitt. Nordwestdeutschland Beih. 19 (Oldenburg 1998) 45-54.

18 B. THEUNE-GROSSKOPF, Mit Leier und Schwert. Das frühmittelalterliche ,Sängergrab' von Trossingen (Friedberg 2010); M. RöscH/E. FISCHER, Außergewöhnliche pflanzliche Funde aus Alamannengräbern des sechsten Jahrhunderts von Trossingen (Kreis Tuttlingen, Baden-Württemberg). Arch. Korrbl. 34, 2004, 271-276.

19 M. RöscH, New aspects of agriculture and diet of the early medieval period in central Europe: Waterlogged plant material from sites in south-western Germany. Veget. Hist. Archaeobot. 17, 2008, 225-238; DERS., Starkbier mit Honig. In: THEUNE-GRoSSKOPF 2010 (Anm. 18) 90 f.

320 RöscH

Prozentuale Anteile

100"/o -- -

800/o

"" 60%

40%

20%

0% --1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

• Malz, Getreide 1!1 Malz, Ackerunkrlluter • WOrze • Honig o LuftiHltrag

Pollenkonzentration

10000 ~----

E 1000 I

1100 lll UJ 10 I

I

1 I _I J1.1 _I 1L

17 18

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

10 Pollenspektren von Ausgangs-, Zwischen- und Endprodukten des Bierbrauens.

Prozentual nach Herkunftsgruppen und absolut (Stück je Gramm Probengewicht).

1: Gerste, gedroschen, gereinigt, Probe 1; 2: Gerste, gedroschen, gereinigt, Probe 2; 3:

Nassweiche, Ausschusskömer; 4: Nassweiche, Wasser, Probe 1; 5: Nassweiche, Was

ser, Probe 2; 6: Nassweiche, Keimwurzeln; 7: Nassweiche, Malzkeime; 8: Malz, ganz;

9: Malz, geschrotet; 10: Treber, von oben; 11: Honig, Probe 1; 12: Honig, Probe 2; 13:

Treber, Durchschnitt; 14: Hopfenpellet; 15: Stammwürze; 16: Bier, Probe 1; 17: Bier,

Probe 2; 18: Bier, Probe 3. - Grafik: Landesamt für Denkmalpflege im Regierungs

präsidium Stuttgart.

DIREKTE ARCHÄOLOGISCHE BELEGE FÜR ALKOHOLISCHE GETRÄNKE 321

Lufteintrag; 27,5

Honig; 29,3

Malz, Getreide; I 11,4

Malz, Getreidenkrauter;

10,9

Bierwürze; 0,4

Wein;0,4

11 Pollenspektrum der Feldflasche von Trossingen. Pollentypen zusammengefasst

nach Herkunft und Eintragsweg. - Grafik: Landesamt für Denkmalpflege im Regie

rungspräsidium Stuttgart.

Liter Stammwürze versetztes Bier gebraut. Sämtliche Ausgangs-, Zwischenund Endprodukte wurden pollenanalytisch untersucht.

Dabei fanden sich Gerstenpollen und Pollen von Ackerunkräutern in allen Proben (Abb. 10). Auch der Honig war als Ausgangsprodukt und nach seiner Zugabe in den weiteren Stadien klar fassbar.

Demnach hatte der Alamanne mit der Leier von Trossingen ein gehopftes Gerstenbier in seiner Feldflasche, das aus Geschmacksgründen und zur besseren Gärung mit Honig und Traubenmaische versetzt war (Abb. 11). Aufgrund der großen Menge von Rebenpollen in Traubenmaische (vgl. oben) kann es sich angesichts eines einzigen Pollenkorns der Rebe in der Feldflasche nur um eine minimale Maische- oder Saftzugabe gehandelt haben, wohl zu einem größeren Stammwürze-Ansatz, um die Gärung einzuleiten.

Als grundsätzliches Ergebnis bleibt festzuhalten, dass un'filtriertes Bier aufgrund seines Gehalts an Getreidepollen identifiziert werden kann.

Wie kann man aus einem einzigen Pollenkorn des Hopfens ableiten, das Bier sei gehopft gewesen? Hopfen (Humulus lupulus) ist wie die Wilde Weinrebe eine zweihäusige Liane, die natürlich in Auenwäldern und deren Verlichtungen vorkommt (Abb. 12)20

• Als Bierwürze werden nur die Blütenstände der weiblichen Pflanzen verwendet. In den seit der Karolingerzeit

20 G. HEGI, Illustrierte Flora von Mitteleuropa 3,tl (Berlin 1981) 284-290.

322 RöscH

,J'tt:., ?';,Hih":;., /" Hl'/rl ··· - J

tioprt ti

12 Hopfen (Humulus lupulus). Pflanze, Frucht und Pollenkorn, Größe 29 tJm. -

Foto: Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart.

belegten Hopfengärten werden daher nur weibliche Pflanzen angebaut und wilde männliche Pflanzen nach Möglichkeit ferngehalten, um unerwünschte Befruchtung zu vermeiden. Diese Zusammenhänge waren sicher schon in der Merowingerzeit bekannt, als man noch wild gesammelten Hopfen als Bierwürze verwendete. Hopfenpollen ist also im Bier und seinen Rückständen nicht oder wenigstens nicht in größerer Menge zu erwarten. Umso überraschender war der Fund von neun (!) Pollenkörnern des Hopfens in den beim Brauversuch verwendeten Hopfenpellets und von einem in der Stammwürze. Demnach schlichen sich also in den Hopfengarten unter die

DIREKTE ARCHÄOLOGISCHE BELEGE FÜR ALKOHOLISCHE GETRÄNKE 323

weiblichen Pflanzen auch männliche ein und brachten auf jeden Fall ihren Blütenstaub zu den weiblichen Pflanzen. Angesichts der dargestellten Zusammenhänge kann das Korn aus der Feldflasche als klarer Hinweis auf die Verwendung von Hopfen als Bierwürze gewertet werden.

Branntwein

Durch Gärung mittels Hefen entstandene alkoholische Getränke mussten eigentlich nicht erfunden werden. Sie erfanden sich durch Versehen oder Missgeschick bei der Lagerung von Obst, Honig oder auch Getreide quasi selbst und haben daher eine Geschichte, die vielleicht ähnlich weit zurück reicht wie die Geschichte des Ackerbaus. Der Alkoholgehalt solcher Getränke ist auf deutlich weniger als 20 % Vol. begrenzt, denn die Hefen vergiften sich bei zunehmendem Alkoholgehalt mit ihrem Stoffwechselprodukt Äthanol allmählich selbst, stellen ihre Tätigkeit ein und sterben ab, selbst wenn noch genügend Zucker zum Vergären vorhanden ist. Stärker konzentrierte wässrige Lösungen von Äthanol erhält man nur durch Destillation, wobei durch Erhitzen und nachfolgendes Abkühlen der Flüssigkeit ihre Komponenten aufgrund unterschiedlicher Siedepunkte getrennt werden. Während Wasser bei 100°C siedet, beträgt der Siedepunkt von Äthanol 78,3°C und der von Methanol nur 64,7°C21

• Destillieren ist ein technisch schwieriges und aufwändiges Unterfangen, und es braucht viel Kenntnis und Erfahrungen, um genießbare und - in mäßigen Mengen - gesundheitlich unbedenkliche Destillate zu erzeugen. Einfache Destillationsverfahren lassen sich in Mesopotamien bis ins 6. Jahrtausend zurückverfolgen, doch wurde das Verfahren insbesondere durch die den Arabern zugeschriebene Erfindung des Alambics- des Destillierhelms- im 9./10. Jahrhundert n. Chr. so weiter entwickelt, dass die Herstellung von Trinkspirituosen möglich wurde22

•

Bei der Destillation werden nur Flüssigkeiten nach ihrem Siedepunkt fraktioniert. Feststoffe, egal welcher Größe, bleiben auf der Strecke. Der direkte Nachweis von Branntwein mit archäobotanischen Methoden ist daher nicht möglich, weshalb man sich mit indirekten Hinweisen begnügen

21 H. RöMPP, Chemie Iexikon• (Stuttgart 1958). 22 R. J. FoRBES, A short history of the art of distillation: From the beginnings up to the

death of Cellier Blumenthai (Leiden 1948).

324 RöscH

13 Stuttgart, Altes Schloss, Dürnitz. Verkohlte Weintraubenkerne und Weintrauben-Rispenäste. - Foto: Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart.

DIREKTE ARCHÄOLOGISCHE BELEGE FÜR ALKOHOLISCHE GETRÄNKE 325

muss. Im Stuttgarter Alten Schloß kamen bei Ausgrabungen in der Dürnitz aus einem Befund, der i.r;ts 12./13. Jahrhundert n. Chr. datiert, verkohlte Weintraubenkerne und Rispenastfragmente in größerer Menge zutage, die wohl zurückzuführen sind auf Weintrauben-Trester, der ins Feuer kam23

(Abb. 13). Hinweise auf Brandkatastrophen fehlen, und Traubentrester gelangte normalerweise nicht in einen Burgkeller, es sei denn, um Tresterbrand zu erzeugen, denn die Weinbereitung erfolgte früher in Feldkeltern in Weinbergnähe, und der Trester wanderte anschließend meist als Dünger in Felder und Weinberge, sofern er nicht als Viehfutter diente. Es liegt nahe, dass man den verbliebenen Trester nach der Destillation nicht mehr mühselig aus dem Gebäude entfernte, sondern nach dem Trocknen als Heizmaterial für den nächsten Brand verwendete, wie es heute noch mancherorts üblich ist. Betrieben also die ersten Württemberger Grafen oder gar schon ihre Vorgänger als Burgherren im Alten Schloß eine Destille, um die Ernte ihrer Weinberge weiter zu verwerten? Mit völliger Gewissheit werden wir es wohl nie erfahren.

Zusammenfassung

Durch experimentelle pollenanalytische Untersuchungen an Honig, Met, Wein, Bier sowie den Ausgangs- und Zwischenprodukten ihrer Erzeugung konnte herausgearbeitet werden, dass ihre Rückstände aus archäologischem Kontext durch einen bestimmten Pollengehalt charakterisiert sind und sie auf diese Weise nachgewiesen werden können, sofern sie nicht mit moderner Technik, zum Beispiel Ultrafiltration, völlig geklärt wurden, und sofern der Pollen im Gefäß erhalten blieb. Die erfolgreiche Anwendung dieser Methodik wird an Beispielen von Met in eisenzeitlichen Bronzegefäßen, von Wein in koptischen Amphoren und von Bier in einer merowingerzeitlichen Feldflasche demonstriert. Ergänzend wird die Herstellung von Tresterschnaps im Hoch- und Spätmittelalter anhand von Indizien wahrscheinlich gemacht.

23 H. ScHÄFER, Die Anfänge Stuttgarts - Vom Stutengarten bis zur württembergischen Residenz (Stuttgart 2012); M. RöscH, Der Graf, sein Schloß und der Trollinger - archäobotanische Untersuchungen im Stuttgarter Alten Schloß. Arch. Ausgr. BadenWürttemberg 2003, 232-235.

326 RöscH

Summary

Experimental production of honey, mead, wine, and beer with ancient methods in combination with pollen analysis of all raw materials, intermediate and final products could show that these all have a characteristic pollen content by which they can be identified. A precondition is that the pollen content was not completely removed by ultra-filtration and was preserved after the vessel's deposition in the soil. The successful application of this palynological method is demonstrated with examples of Iron Age mead, Coptic wine, and Early Medieval beer. Finally an example from the High/Late Middle Ages is presented where brandy production from marc is indicated by certain evidence.

Prof. Dr. Manfred Rösch Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart

Fischersteig 9 78343 Gaienhofen-Hemmenhofen

manfred.roesch®rps.bwl.de