Il “nodo” del ‘dialogo della lingua’ attribuito a Niccolò Machiavelli

Niccolò, Francesco e Iacopo Piccinino

Transcript of Niccolò, Francesco e Iacopo Piccinino

a cura diAlessAndro CAmpierminiA irACeFrAnCesCo FederiCo mAnCinimAurizio TArAnTino

aguaplano

Ma

ch

iavelli e il Mes

tiere d

elle ar

Mi

Gu

err

a, a

rti e p

oter

e nell’u

Mb

ria

del r

ina

sc

iMen

to

Guerra, arti e poterenell’uMbriadel rinasciMento

a cura di alessandro campi, erminia irace,Francesco Federico Mancini, Maurizio tarantino

aguaplano

Machiavelli e il Mestiere delle arMiGuerra, arti e potere nell’Umbria del rinascimento

Perugia, Palazzo Baldeschi al corso31 ottobre 2014-25 gennaio 2015

A cura dialessandro campierminia iraceFrancesco Federico ManciniMaurizio tarantino

Comitato scientificosergio Bertelli, Università degli Studi di FirenzeFloriana calitti, Università per Stranieri di Perugiaalessandro campi, Università degli Studi di Perugiaemanuele cutinelli-rèndina, Université de Strasbourgalberto Grohmann, Università degli Studi di PerugiaGiorgio inglese, La Sapienza – Università di Romaerminia irace, Università degli Studi di PerugiaFrancesco Federico Mancini, Università degli Studi di PerugiaFranco Moriconi, Magnifico Rettore dell’Università degli Studi

di PerugiaMarco Pizzo, Direttore dell’Istituto per la storia del Risorgimento

italiano Gennaro sasso, La Sapienza – Università di RomaMaria letizia sebastiani, Direttore della Biblioteca Nazionale

Centrale di FirenzeMaurizio tarantino, Biblioteca Augusta di Perugia

•

Presidentecarlo colaiacovo

Vice PresidenteGiuseppe depretis

Comitato di IndirizzoGiuseppe abbrittiandrea arcellianna Maria BaldoniGiampiero BianconiPio BriziarelliGianfranco Buiniruggero celaniGianlorenzo Fioreantonio lanutichiara lungarottiFrancesco Mannocchiluigi QuagliaMario rampiniFausto santeusaniostefano sfrappadaniele spinellielena stanghelliniGiuseppe tonelli

•

Soprintendenza ai Beni Librari, Regione UmbriaBaldissera di Mauro (dirigente), Maria vittoria rogari, sergio Fatti

Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’UmbriaFabio de chirico

Servizio Prestitiroberta Porfiri, Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria

Movimentazione e controllo conservativo delle operedomenico Garreffa, Paola Passalacqua, Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria

Controlli climatici e ambientali della sede espositivateresa Bellezza, rosaldo ceccarelli, rosa Maria la scala, Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell’Umbria

Restauri2Gr di Guerri Giuliano, città di castelloarianova 999, Narnicoo.Be.c., spoletoloredana Ferranti, GubbioGiovanni Manuali, Perugiaanna Morena, Gubbioelda Nozzoli, Firenzeclaudia Gisela reichold, Firenzestudio crisostomi, roma

Prestatoriarchivio di stato, PerugiaBertelli sergio

Consiglio di AmministrazioneMario Belluccialcide casiniernesto cesarettiBiagino dell’Omoluciano GhirgaFranco ManganelliFiammetta Marchionni

Collegio dei Revisori dei ContiGianfranco cavazzoni (Presidente)roberto rosignoliGiuseppina torrioli

Segretario GeneraleGiuliano Masciarri

Vice Segretario GeneraleFabrizio stazi

Direzione della mostraGiuliano Masciarri

con la collaborazione di Francesca Brunelli, chiara chicarella, Barbara costantini starnini, cesare Mancini, sergio Pieroni, Fabrizio stazi

Servizi di mostra e comunicazione

Consiglio di AmministrazioneGiuseppe depretis (Presidente)Biagino dell’OmoGiuseppe tonelli

Sindacoalfonso Ugo chiavacci

DirettoreMaria cristina de angelis

Ufficio Stampalara Partenzi

con la collaborazione di Francesco simonetti

AssicurazioniGrifo insurance Broker’s s.p.a.

Trasportide Marinis s.r.l. – Fine art services & transports

Progetto espositivo e direzione dei lavoricarlo salucci

Responsabile per la sicurezzacarlo salucci

Allestimenti e realizzazione grafica in mostra totem s.r.l.

Impianti elettricichiocci impianti s.r.l.

Apparati MultimedialiFP service s.r.l., Perugia

Impianti di sicurezzaUmbra control

Vigilanzavigilanza Umbra

Campagna fotograficathomas clocchiatti

Crediti fotograficisandro Bellu, Mauro Bifani, GaP s.r.l., raffaele Marciano, Marco santarelli, adriano scognamillo.

Gabinetto fotografico della soprintendenza speciale per il Patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze. su concessione del Ministero per i Beni e le attività culturali.

Per le riproduzioni dei documenti dell’Archivio di Stato di Peru-gia: concessione del Ministero dei Beni e delle attività cultu-rali e del turismo, n. 25/2014. Ogni ulteriore riproduzione è vietata.

•

Si ringraziano: augusto ancillotti, Fabio andriola, claudio carini, i comuni di assisi, castiglione del lago, Monto-ne, Perugia e todi, Paolo crisostomi, Giancarla de Mar-chi, Giovanni luca delogu, andreina draghi, alba Ghelli, daniele lupattelli, Francesca Mariani, anna Maria Meni-chelli, lucia Migliorini, Francesca Montanaro, antonio Na-tali, alessandro Nicosia, silvia Palazzi, Marco Pizzo, carla ravaioli, Graziano raveggi, sergio rizzo, claudio strinati, leonardo varasano, Mauro Zampini.

Un ringraziamento particolare a comunicare Organiz-zando, roma, danae Film Production, istituto di Politi-ca, Perugia, istituto luce cinecittà, roma, Medio evo, Gubbio, rai cinema, rivista di Politica, sartoria Men-ghini, storia in rete, studio crisostomi, Umbria Mobilità.

Un ringraziamento speciale per la sua partecipazione a Pier-francesco Favino.

Gli organizzatori della mostra rivolgono un caloroso ringrazia-mento per la preziosa collaborazione all’Ufficio Scolastico Regio-nale per l’Umbria.

Biblioteca capitolare dominicini, PerugiaBiblioteca comunale augusta, PerugiaBiblioteca comunale di città di castelloBiblioteca comunale di FolignoBiblioteca comunale sperelliana, GubbioBiblioteca degli Oscuri, torrita di siena, Fondo tiezzi

MaestriBiblioteca del Monte, PerugiaBiblioteca del sacro convento di san Francesco, assisiBiblioteca diocesana di NarniBiblioteca Nazionale centrale, FirenzeBiblioteca Nazionale centrale, romacapitolo della cattedrale di san lorenzo, Perugiacasse di risparmio dell’Umbria s.p.a.collezione campi-de angelis, Perugiacomune di Bettonacomune di cerreto di spoletocomune di città di castellocomune di derutacomune di Folignocomune di Gubbiocomune di Narnicomune di Panicalecomune di PerugiaFondazione accademia di Belle arti, PerugiaFondazione Marini clarelli santi, PerugiaFondazione per l’istruzione agraria, PerugiaFondazione ranieri di sorbello, PerugiaFondazione vittoria Baglioni, torgianoGalleria degli Uffizi, Firenzela consolazione – ente tuderte di assistenza e Beneficenza

(e.t.a.B.), todiMonastero della Beata colombaMuseo Nazionale di Palazzo veneziaregione Umbriasambuco Giampierosocietà Bibliografica toscanasodalizio Braccio Fortebracci, Perugia

•

doc

Università degli Studidi Perugia

Comune di Perugia

con il patrocinio di

Catalogo

Realizzazione editorialeAguaplano—Officina del libro, Passignano s.T.

A cura diAlessandro CampiErminia IraceFrancesco Federico ManciniMaurizio Tarantino

AutoriMargherita AlfiFloriana CalittiAlessandro CampiChiara ColettiPaolo CrisostomiClaudio FinziFrancesca GrausoAlberto GrohmannErminia IraceFrancesco Federico ManciniFabio MarcelliSonia MerliAlessandra Oddi BaglioniMaria Alessandra Panzanelli FratoniFrancesco PiagnaniPaolo RenziFabrizia RossiMarco RufiniChiara SciontiClaudio StrinatiMaurizio Tarantino

Progetto grafico del libroRaffaele Marciano

RedazioneRaffaele Marciano, Maria Vanessa Semeraro, Davide Walter Pairone

Ufficio stampa AguaplanoDavide Walter Pairone

StampaTipolitografia Graphicmasters, Perugia

ConfezioneLegatoria Umbra, Bastia Umbra

•

isbn/ean9788897738473 [Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia]9788897738480 [edizione in commercio]

© 2014 by Aguaplano—Officina del librovia Nazionale 41, 06065 Passignano s.T. (Perugia)www.aguaplano.eu / [email protected]

Tutti i diritti riservati—All rights reserved.

Indice

carlo colaiacovo, Giuseppe depretis, Fabio de chiricoPresentazioni

il’Umbria e Machiavelli

alessandro campiMachiavelli in Umbria, Machiavelli e l’Umbria: un itinerario 19

erminia iracePolitica e istituzioni in Umbria al tempo di Machiavelli 37

Francesco Federico Mancini«Né si troverrà mai alcuno buono scultore che creda fare

una bella statua d’un pezzo di marmo male abbozzato»:Machiavelli, l’arte e i suoi rapporti con l’Umbria 45

alberto GrohmannEconomia, società e spazio urbano in Umbria al tempo di Machiavelli 55

Floriana calittiLa congiura di Magione 79

Francesco PiagnaniPerugia, febbraio 1503.

Una statua equestre per Cesare Borgia liberatore dalla tiranniae una congettura leonardesca 91

Maurizio tarantinoGiampaolo Baglioni, Giulio II e i Ghiribizzi al soderini 107

Fabio MarcelliIl fiore in pietra di Todi fra Roma e Loreto.

Bramante e la “fabbrica del potere” di Giulio II nell’Umbria 113

sonia MerliI discendenti di Niccolò e Perugia:

Bernardo Machiavelli e Giuliano de’ Ricci 171

Francesca GrausoRaccontare il ms. Perugia, Biblioteca comunale Augusta, G 14 179

claudio FinziGiovanni Pontano e Machiavelli 185

Floriana calittiSilvestro Tegli 191

claudio FinziDue antimachiavellisti umbri: Tommaso Bozio e Antonio Ciccarelli 193

iiil mestiere delle armi e le vie della pace.

condottieri ed esempi di spiritualità tra Xv e Xvi secolo

alessandro campiMachiavelli e l’arte della guerra:

dai capitani di ventura alle “armi proprie” 199

claudio FinziL’arte della guerra tra Quattrocento e Cinquecento:

l’epopea dei capitani di ventura 209

Francesco Federico ManciniUomini d’arme e messaggeri di pace. Volti dipinti fra realtà e fantasia 217

•

Boldrino da Panicale 221Biordo Michelotti 225Andrea Fortebracci, detto Braccio da Montone 229Miccia degli Oddi 235Erasmo da Narni, detto il Gattamelata 237Niccolò, Francesco e Iacopo Piccinino 241Oddo, Niccolò e Carlo Fortebracci 244Niccolò Vitelli 249Bernardino Fortebracci 252Bartolomeo d’Alviano 255Vitellozzo Vitelli 259

Paolo Vitelli 263Giampaolo Baglioni 267Malatesta Baglioni 273Bernardino da Siena 275Girolamo Savonarola 279Colomba da Rieti 283

iiicatalogo

1. Arti in Umbria al tempo di Machiavelli 289

2. Il volto sconosciuto di Niccolò 341

3. Libri manoscritti e a stampa 349Maurizio tarantino, La “fortuna” di Machiavelli in Umbria e nelle sue biblioteche, p. 351; erminia irace, Libri e identità nelle città dell’Umbria, p. 357; Libri manoscritti, p. 363; Libri a stampa: Machiavelliana, p 405; Libri a stampa: dell’Umbria al tempo di Machiavelli, p. 477.

4. Documenti dell’Archivio di Stato di Perugia 509

5. In mostra 527

ivtra storia e romanzo

alessandra Oddi BaglioniI Baglioni: da Astorre I ad Astorre II 575

Marco rufiniPrìncipi e princìpi 583

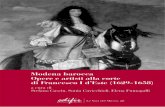

Cristofano dell’Altissimo, Ritratto di Niccolò Piccinino, Serie gioviana, post 1552, Firenze, Galleria degli Uffizi.

Niccolò, Francesco e Iacopo Piccinino

Niccolò di Francesco (1386 circa-1444), detto Piccinino per via della statura mi-nuta, nacque da una famiglia originaria di Caligiana, vicino Magione, ma che risiedeva a Perugia, dove il padre possedeva una bottega di macellaio. In gioventù si arruolò come soldato nella compagnia di Bartolomeo Sestio, per poi entrare nell’esercito di Braccio Fortebracci, con il quale partecipò alla conquista di Peru-gia (1416) e alle successive campagne militari condotte nell’Umbria, nelle Marche e nel Regno napoletano. Diventò il principale luogotenente di Braccio, che nel 1423 lo inviò a sedare i tumulti che si erano scatenati a Napoli contro la regina Giovanna II. Nonostante la fiducia riposta in lui dal suo comandante, il compor-tamento di Niccolò nella battaglia dell’Aquila (2 giugno 1424) fu assai biasimato. Infatti, violando le consegne, si lanciò nella mischia con i propri uomini, lascian-do sguarnite le spalle dell’esercito braccesco, che venne sbaragliato anche a causa di questa improvvida manovra. Tuttavia, Piccinino godeva di grandissima con-siderazione presso i soldati. Così, dopo la morte di Braccio, egli assunse la guida dell’esercito, ruolo che condivise con Oddo Fortebracci. Costui venne ucciso nel 1425 durante uno scontro armato – molti sostennero provocato proprio da Picci-nino, intenzionato a sbarazzarsi del rivale. A quel punto, Niccolò acquisì il rango di capo delle milizie braccesche, tanto più che, dei parenti di Braccio, rimasero soltanto Carlo, all’epoca un bambino, e Niccolò della Stella, il quale morì pochi anni più tardi.

Nel 1425 Piccinino passò al soldo del duca di Milano Filippo Maria Visconti, al cui servizio rimase per tutta la vita. Agli ordini di Carlo Malatesta, comandante generale delle truppe viscontee, partecipò alla battaglia di Maclodio (1427), che fu vinta dall’alleanza guidata da Venezia. In seguito, invase la Liguria e la Toscana, sconfiggendo i fiorentini e venendo accolto a Lucca da trionfatore. Da lì passò in Romagna, nelle Marche e nell’Umbria. Approfittando della debolezza politica di papa Eugenio IV, che era fuggito a Firenze giacché una rivolta nobiliare lo aveva cacciato da Roma, Piccinino entrò per due volte a Perugia, nel 1434 e nel 1440. Fu onorato e al contempo temuto dai cittadini, i quali si dividevano tra coloro che scorgevano in lui il restauratore della signoria di Braccio e quanti, invece, intendevano mantenersi fedeli al Papato. Nel frattempo, il duca Filippo Maria lo ricompensò lautamente: gli concesse l’uso del cognome e dello stemma dei Visconti (gli stessi onori gli furono riservati da Alfonso d’Aragona) nonché l’in-vestitura feudale su una decina di località ubicate in Lombardia, Emilia e Liguria.

L’offensiva scatenata dal duca nell’Italia centro-settentrionale fu bloccata gra-zie all’esito della battaglia di Anghiari (giugno 1440), nella quale le truppe co-mandate da Niccolò vennero battute da una coalizione fiorentina, veneziana e pontificia. Nel corso delle campagne militari, egli ebbe spesso come avversario

242

niccolò, f rance sco e i acopo p icc inino

Francesco Sforza. L’accesa rivalità tra i due condottieri, che rinnovellò l’ostilità tra Braccio da Montone e Sforza da Cotignola (padre di Francesco), non fu una questione meramente personale. I bracceschi e gli sforzeschi, le compagnie di ventura più celebri nell’Italia del tempo, formavano due differenti “scuole” mi-litari, ognuna dotata di peculiari modalità di combattimento, di un forte senso di appartenenza, di reti di relazioni politiche nelle città italiane. Allorché il duca di Milano, con un clamoroso voltafaccia, si alleò con lo Sforza, Niccolò cercò di difendere la propria posizione conquistandosi un dominio personale. Invasa l’Umbria, saccheggiò Assisi nel 1442. Ma, dopo aver subìto alcuni rovesci a opera degli sforzeschi, tornò in Lombardia. Malato da tempo, si spense a Cusago (Mila-no) nell’ottobre 1444; ricevette esequie solenni e venne tumulato in un sepolcro marmoreo nel duomo milanese.

La sua eredità fu raccolta dai figli Francesco (primi anni del XV secolo-1449) e Iacopo (1423-1465), che da tempo capitanavano contingenti nelle truppe del padre. Essi furono assoldati da Filippo Maria Visconti, che li voleva utilizzare per controbilanciare il crescente potere di Francesco Sforza. Questo, tuttavia, si accrebbe dopo la morte del Visconti (1447), allorché a Milano fu proclamata la repubblica. Stante la fragilità del nuovo regime cittadino, per i condottieri si dischiusero ulteriori possibilità di rafforzare il proprio ruolo politico e militare. In tale contesto, i due Piccinino si allearono con Sforza, un patto che fu cemen-tato dalle nozze tra Iacopo e Drusiana Sforza (Francesco Piccinino, invece, aveva sposato Camilla Fortebracci, per corroborare i vincoli che saldavano tra loro gli esponenti della “scuola” braccesca).

Di lì a poco, però, le vicende conobbero una brusca accelerazione. Dopo la precoce scomparsa di Francesco Piccinino e l’ascesa dello Sforza a duca di Milano (1450), prese avvio un processo di ricomposizione dello scenario, che culminò nella pace di Lodi (1454), sottoscritta dalle potenze della penisola. La nuova si-tuazione emarginava quei condottieri che, privi di un saldo dominio territoriale, avevano costruito le proprie fortune sull’instabilità geopolitica italiana, combat-tendo per l’uno o per l’altro potentato nella speranza di conquistarsi uno “stato” personale. Alla ricerca di un ingaggio, Iacopo passò al servizio di Venezia, con uno stipendio annuo di 120mila ducati. Egli era diventato «il primo capitano di Italia», come lo definì Machiavelli (Istorie fiorentine, VII 7), ossia il più reputato e il più pagato tra i condottieri. Nel 1455 si trasferì nel Regno di Napoli, un’area che poteva ancora riservare durevoli impieghi militari e concrete prospettive di con-cessioni feudali. Su incarico di re Alfonso d’Aragona invase la costa toscana e le Marche, occupando di passaggio anche Assisi, Gualdo Tadino e Bevagna. Sforza lo considerò un traditore e ordinò di distruggere il sepolcro milanese che ospitava i resti di Niccolò e Francesco Piccinino. Negli anni successivi Iacopo militò per re Ferrante, successore di Alfonso, ma anche per il di lui rivale Giovanni d’Angiò, pretendente al trono napoletano. Infine, si riaccostò a Ferrante, che finse di ricon-ciliarsi con lui, concedendogli la signoria su Sulmona e su altre località abruzzesi, ma che, in realtà, voleva liberarsi di un personaggio ormai scomodo. Attirato in

243

niccolò, f rance sco e i acopo p icc inino

un tranello a Napoli, Iacopo venne ucciso, con il beneplacito dello Sforza. So-pravvissero alcuni discendenti della famiglia Piccinino, che in parte dimorarono a Perugia e in parte seguirono il mestiere delle armi, senza raggiungere particolare rilievo. Le truppe braccesche si dispersero e molti dei loro componenti si arruola-rono in altre compagnie di armati.

I Piccinino godettero di amplissima fama, che costituì l’argomento di innu-merevoli opere in poesia e in prosa. In particolare, le gesta di Niccolò e dei suoi figli furono celebrate ne L’Altro Marte, il poemetto composto nel 1463 dal perugi-no Lorenzo Gualtieri, detto Spirito, soldato e uomo di lettere che aveva militato nelle loro truppe. I ritratti dei tre condottieri furono altresì inclusi nella serie degli uomini illustri di Perugia che venne affrescata, alla metà del secolo, nel palazzo di Braccio Baglioni. Anch’egli era stato un allievo della “scuola” di Niccolò.

All’inizio del Cinquecento, riflettendo sul singolare destino cui i Piccinino erano andati incontro, Machiavelli definì Niccolò «più virtuoso che felice capita-no» e i figli dotati di «meno virtù e più cattiva fortuna del padre; tanto che queste armi braccesche quasi che si spensero e le sforzesche, sempre dalla fortuna aiutate, diventorono più gloriose» (Istorie fiorentine, VI 8).

(Erminia Irace)

•

Bibliografia: A. Fabretti, Biografie dei capitani venturieri dell’Umbria, II, Angiolo Fumi, Montepulciano 1843; E. Ricotti, Storia delle compagnie di ventura in Italia, III, G. Pomba e C., Torino 1844; M. Mallett, Signori e mercenari. La guerra nell’Italia del Rinascimento, il Mulino, Bologna 1983; S. Ferente, La sfortuna di Jacopo Piccinino. Storia dei bracceschi in Italia, 1423-1465, Leo S. Olschki, Firenze 2005; N. Capponi, La battaglia di Anghiari. Il giorno che salvò il Rinascimento, Il Saggiatore, Milano 2011.