E.De Pascale, "Un inedito di Guy Head. Eco e Narciso. Roma 1790", cat. mostra, Bergamo 2015

«MOSTRA LA VISTA QUALITÀ DEL CORE». FISIOGNOMICA E CARATTERI IN CECCO D’ASCOLI

Transcript of «MOSTRA LA VISTA QUALITÀ DEL CORE». FISIOGNOMICA E CARATTERI IN CECCO D’ASCOLI

«MOSTRA LA VISTA QUALITÀ DEL CORE».FISIOGNOMICA E CARATTERI IN CECCO D’ASCOLI

Éva VÍgh

l 16 settembre 1327 venne arso vivo a Firenze Cecco d’Ascoli (1269 ca.-1327), «astro-lago per cagione di resia».1 Condannato al rogo come eretico, secondo una certa

critica filosofico-letteraria settario dei Fedeli d’Amore,2 ghibellino, professore di me-dicina e astrologia all’Università di Bologna, astrologo del duca di Calabria, poeta, ma-go, Cecco era un personaggio di rilievo, dotato di uno straordinario sapere enciclo-pedico. La sua fama di filosofo e di astrologo era legata a quella di mago, alchimista,negromante e indovino. I versi enfatici attribuiti al giovane Petrarca illuminano il ruolo che Cecco ebbe come scienziato e filosofo, e soprattutto come professore del-le future generazioni:

Tu sei il grande Ascolan che ’l mondo allumi,per grazia de l’altissimo tuo ingegno,tu solo in terra de veder sei degnoesperïenzia degli eterni lumi.3

Francesco di Simone Stabili, detto Cecco d’Ascoli, nacque per l’appunto ad Ascoli Pi-ceno intorno al 1269. A parte le leggende, non abbiamo precise informazioni sulla suagiovinezza, sui suoi studi e sulla sua formazione accademica, benché le sue opere citrasmettano una sapienza complessa e sistematica. Della sua vita, anche in base alleinformazioni frammentarie forniteci dai suoi biografi, dai cronisti e dagli archivi, sap-piamo ben poco di confermato, e bisogna scavare la realtà da tutta una serie di scrittie memorie che vanno dalla leggenda, e dalla favola, alla storia. Secondo una leggen-

1 Cfr. G. Villani, Nuova cronica XI xli rubr. 3; si cita dall’ed. a c. di G. Porta, Milano-Parma, FondazionePietro Bembo-Guanda, 1990-1991, ii, p. 570. Il Villani, nel capitolo successivo, fa riferimento ad un avversariodi Cecco, il «gran medico maestro Dino di Firenze», il quale «fu grande cagione de la morte del sopradettomaestro Cecco, riprovando per falso il detto suo libello [un commento di Galeno che il medico fiorentino siattribuiva], il quale avea letto in Bologna, e molti dissono che ’l fece per invidia» (XI xlii 6-10). Era del resto lostesso Cecco ad informare il suo amico poeta Cino da Pistoia in un sonetto, lamentandosi di questo vizio ca-pitale: «La ’nvidia a me ha dato sì de morso / che m’ha privato de tutto mio bene / ed hammi tratto fuor d’ognimia spene / pur ch’alla vita fosse brieve il corso» (cfr. Cecco d’Ascoli, L’Acerba, a c. di P. Rosario, Lanciano,Carabba, 1916, p. 154. Molti dei testi citati presentano mutamenti nella grafia e nell’interpunzione secondo idettami di questa rivista).

2 Pur non condividendo certe idee, invenzioni o concezioni ideologiche radicatesi nell’immaginario del pri-mo Novecento sul legame di Cecco con altri poeti, e soprattutto con Dante, rimando ad una riflessione co-munque interessante di L. Valli, Il linguaggio segreto di Dante e dei Fedeli d’Amore, Roma, Optima, 1928. Valli il-lustra anche i motivi della polemica di Cecco nei confronti di Dante, accusato di allontanamento dalla dottrinadella setta. Al centro della dottrina dei Fedeli d’Amore ebbe un ruolo speciale la figura simbolica della Donnacome mistica Sapienza, amata per l’anima pura e offuscata dal peccato. Questa figura simbolica, restituita dalCristo agli uomini in modo occulto, fu combattuta dalla corruzione ecclesiastica dei tempi di allora. Anchel’appartenenza o meno di Cecco alla setta dimostra l’estrema varietà delle interpretazioni sull’ambigua per-sonalità dell’ascolano.

3 Praeclarissimi poetae domini Francisci Petrarche laureati carmina Ciccho Ascholano viro clarissimo incipiunt, in LeRime del Codice Isoldiano, a c. di L. Frati, Bologna, Romagnoli-Dall’Acqua, 1913, p. 221.

I

374 éva vÍgh

da, ad esempio, egli sarebbe uscito indenne dalle fiamme grazie appunto alle sue capacità di mago. Non volendo cercare spiegazioni a questo atto invero magico, possiamo solo constatare il fatto che le sue opere e la sua fama sopravvivono ancoraoggi e testimoniano della sapienza enciclopedica del loro autore.

Molti scritti attribuiti a Cecco sono andati dispersi, mentre le sue opere che ci so-no pervenute dimostrano la presenza costante dei problemi essenziali del suo tempo:il rapporto fra l’uomo e Dio, quello dell’uomo con la scienza e la natura, il valore delsapere e i doveri morali sono i temi centrali anche del pensiero dell’ascolano. In lati-no scrisse un commento all’opera dell’astrologo arabo Alcabizio (De principiis astrolo-giae) e un altro, Tractatus in sphaerae, dedicato all’opera cosmografica Sphaera Mundidi Giovanni Sacrobosco. Questo suo commento risultò essere una delle cagioni dellasua condanna.4 Anche l’opuscolo De eccentricis et epicyclis riguarda il sapere astrono-mico. In volgare abbiamo alcuni sonetti diretti ad altri poeti dell’epoca e, soprattutto,il suo capolavoro, l’Acerba, un compendio enciclopedico-scientifico che fa luce sullastraordinaria complessità del sapere medievale.

L’Acerba, abbreviazione del titolo originario Acerba aetas, è uno dei testi più copia-ti della letteratura italiana medievale. Si continuò a trascriverla e a stamparla con as-siduità, nel corso dei secoli, sino all’avvento della Controriforma: fino alla fine del Cin-quecento se ne contano più di cento versioni manoscritte e stampate. Il fatto che neesistano ben quattordici codici trecenteschi, tutti posteriori alla morte dell’autorecondannato per eresia, dimostra l’interesse costante per la sua opera, invero rilevan-te. Il numero assai elevato di codici nel corso del Quattrocento, almeno una trentina,per non parlare della precocità della prima edizione intorno al 1473 e della frequenzadelle edizioni stampate fino alla Controriforma,5 mettono in evidenza la diffusioneeuropea del libro e l’interesse incessante, pur derivato da diverse motivazioni intel-lettuali. Le prese di posizione dei biografi nei confronti dell’ascolano durante i secolipassati rispecchiano ad ogni modo fedelmente i cambiamenti ideologico-culturali e letendenze intellettuali e scientifiche dei tempi.

L’Acerba non può essere classificata insieme agli altri capolavori del Medioevo ita-liano: è un lavoro originale e organico nella sua struttura, e rappresenta tutta la co-smologia dell’autore, il quale, nel comporre il poema, utilizzava anche i risultati deipropri studi, osservazioni ed esperimenti. Sebbene non sia facile il linguaggio di deri-vazione umbro-marchigiana, talvolta spigoloso ed arcaico, l’Acerba, pur tramandatain una forma assai corrotta, è una ricca enciclopedia in sestine ed un testo molto com-plesso e stimolante. Rimasto incompiuto alla strofa 14ª del quinto libro a causa della

4 «La cagione perché fu arso si fu perché, essendo in Bologna, fece uno trattato sopra la spera, mettendoche nelle spere di sopra erano generazioni di spiriti maligni, i quali si poteano costrignere per incantamenti sotto certe costellazioni a potere fare molte maravigliose cose, mettendo ancora in quello trattato necessità alle infruenze del corso del cielo e dicendo come Cristo venne in terra accordandosi il volere di Dio co·la necessità del corso di storlomia, e dovea per la sua natività essere e vivere co’ suoi discepoli come poltrone, emorire de la morte ch’egli morìo; e come Anticristo dovea venire per corso di pianete in abito ricco e potente;e più altre cose vane e contra fede» (G. Villani, Nuova cronica XI xli 7-20).

5 Cfr. M. Aurigemma, Interpretazioni dell’opera di Cecco d’Ascoli dal Trecento ad oggi, in *Atti del i Convegno distudi su Cecco d’Ascoli, a c. di B. Censori, Firenze, Giunti-Barbera, 1976. p. 13. Ivi vd. pure C. Lozzi, Edizioni del-le opere di Cecco d’Ascoli conservate nelle biblioteche del mondo, pp. 65-77. Per un resoconto delle edizioni modernedell’Acerba rimando a Cecco d’Ascoli [Francesco Stabili] L’Acerba [Acerba etas], a c. di M. Albertazzi,Trento, La Finestra, 2002, pp. v-viii.

fisiognomica e caratteri in cecco d’ascoli 375

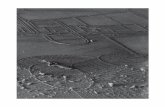

Fig. 1. Acerba I i. L’Autore al tavolo.Firenze, Biblioteca Laurenziana, 40 52 (sec. XIV), c. 1r.

376 éva vÍgh

morte di Cecco, il poema è una straordinaria sintesi del sapere medievale in cui l’au-tore descrive il cielo e il cosmo, con un piccolo bestiario e un lapidario rimato, in rap-porto con l’uomo e con l’animo umano. Le sue considerazioni scientifiche, astrolo-giche, fisiognomiche e morali costituiscono una visione precisa e insieme simbolicadi tutta la straordinaria concatenazione degli elementi del cosmo. Cecco, in un’epo-ca di intolleranza, dichiarò consapevolmente di aver voluto esprimere sempre ciò incui credeva senza aver paura di opporsi al dogma:

Convien ch’io canti de la santa fedelassando le potenze sensitivee dica ciò che l’alma mia ne crede (v 1-3).6

Alla figura enigmatica dell’autore sono stati dedicati vari lavori da insigni studiosi dalTrecento fino ai nostri giorni ed è quindi ovvio che ci siano non poche divergenze diopinione relative alla sua morte, ai veri motivi della condanna al rogo, ai suoi rapporticon Dante ed altri poeti, nonché riguardo al significato dello stesso titolo del suo ca-polavoro.7 Augusto Beccaria concluse con queste parole il suo fondamentale saggiosui biografi di Cecco d’Ascoli:

«La leggenda, passando grado a grado per mille vie dalla tradizione orale alla tradizione scrit-ta, era riuscita sempre più confondersi e a sostituirsi alla storia».8

A tutt’oggi sono stati fatti numerosi accertamenti sui dati biografici di Cecco e tuttigli studiosi concordano sul fatto che l’ascolano risulta essere un vero iniziato in virtùdelle sue straordinarie conoscenze scientifiche ed occulte, nonché dell’abilità con cuiriuscì ad illustrare la complessità della natura e dell’universo.9 Non è scopo di questosaggio confrontare le varie opinioni o trovare risposte definitive ai quesiti interpreta-tivi, benché non siano poche le fonti e le testimonianze storico-letterarie che alimen-tano l’interesse per questa figura suggestiva del pensiero italiano medievale.

Per non smarrirmi in questa “selva oscura” di informazioni e incertezze vorrei in-centrarmi su un tema dell’Acerba che non è stato ancora indagato con la debita at-tenzione: l’interpretazione del terzo capitolo del secondo libro, dedicato ad alcunisegni fisiognomici. La curiosità, anzi l’interesse sistematico di Cecco per la fisiogno-mica era sottolineato dal ritrovamento di un trattato su tale materia individuato inappendice ad un codice trecentesco dell’Acerba conservato nella Laurenziana ed at-

6 Tutte le citazioni dall’Acerba di Cecco d’Ascoli provengono da F. Stabili, L’Acerba, a c. di A. Crespi, Asco-li Piceno, Cesari, 1927.

7 Il significato del titolo enigmatico, l’Acerba, ha tutta una serie di spiegazioni: potrebbe significare cumulodi cose riunite alla rinfusa; alcuni storici dell’esoterismo, invece, hanno sostenuto che il titolo originale datodallo stesso Cecco, sarebbe stato “La Cerba”, la cerva, animale sacro e simbolo dei “Fedeli d’Amore” (tesi chesosterrebbe l’appartenenza di Cecco al movimento letterario-iniziatico). Nell’edizione critica di Marco Alber-tazzi invece è stata individuata una soluzione sostenuta dalla tradizione principale dei manoscritti: Acerba etas.Questa soluzione si richiama alle questioni naturali e agli eventi che riguardano la vita di questo mondo in re-lazione all’intero macrocosmo: vita acerba rispetto a quella vera e matura che si compie dopo la morte.

8 Cfr. A. Beccaria, I biografi di maestro Cecco d’Ascoli e le fonti per la sua storia e per la sua leggenda, Torino,Reale Accademia delle Scienze, 1908, p. 88.

9 Cfr. *Studi stabiliani, a c. di M. Albertazzi, Trento, La Finestra, 2002; *Cecco d’Ascoli. Cultura scienza e politicanell’Italia del Trecento, Atti del Convegno (Ascoli Piceno, Palazzo dei Capitani, 2-3 dicembre 2005), a c. di A. Ri-gon, Roma, Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, 2007.

fisiognomica e caratteri in cecco d’ascoli 377

tribuito a Cecco da Giuseppe Boffito. Lo studioso, analizzando un trattato astrolo-gico inedito dell’ascolano in un suo studio del 1903, elenca le opere di Cecco e quel-le a lui attribuite, e fra esse menziona appunto questo trattato di fisiognomica. Il pa-dre Boffito ne riporta, inoltre, in appendice, il testo, che fu con perseveranzaattribuito a Cecco anche da Vincenzo Paoletti (nel 1905) e da Pasquale Rosario (1916).In realtà, il bibliotecario della Laurenziana, Angelo Maria Bandini10 aveva già sospettato questa possibilità nel 1778, ma fu a fine Ottocento, all’epoca che vide il ri-fiorire dell’interesse per la fisiognomica con Lombroso, che negli studiosi otto e no-vecenteschi si stava formando una nuova sensibilità nei confronti di chi praticavaquesta millenaria arte.

Premetto che l’attribuzione del testo sembra essere fantasiosa e alquanto infonda-ta. Le asserzioni del Boffito risultano prive di consistenza:

«D’un’altra opera, non ricordata da alcuno dei numerosi biografi dello Stabili, è in cambio piùprobabile ch’egli sia veramente l’autore, cioè d’un trattato di Fisonomia che si legge in calcea un vetusto codice dell’Acerba (perg. in 4º, secc. XIII-XIV, con belle miniature) conservato nel-la Laurenziana (plut. 40, nº 52), dal quale credetti utile trarne copia, fedele ma non pedante-sca, che presento al lettore nell’Appendice ii (1)».11

Pasquale Rosario, nell’edizione dell’Acerba del 1916, conferma il sospetto del Boffito,ma le sue ragioni sono assai deboli quando menziona alcuni fisionomisti i quali, a par-te i nomi, non sono per niente familiari allo studioso; altrimenti non si azzarderebbead affermare che fra il testo attribuito a Cecco e le opere di quei fisionomisti ci fossesolo «qualche somiglianza»:

«Angelo Maria Bandini […] fu il primo e forse l’unico, secondo il Boffito, a sospettare che questo trattatello, adespoto e anepigrafo, dovesse attribuirsi all’ascolano. Per parte mia sonconfermato nel medesimo sospetto dalla somiglianza che presenta col cap. 3.1 lib. ii (alias cap.1. lib. iii J dell’Acerba e da altre ragioni interne). Coi trattati di altri fisonomisti (Pseudo- Aristotele, Polemone, Adamanzio sofista, Avicenna, Razi, Michele Scoto, ecc.) vi ha pure, èvero, qualche somiglianza, ma non tanta. Altri cod. delle bibl. fiorentine contengono, per lopiù adespoti, dei trattatelli di fisonomia, ma sono differenti dal nostro» (Riccard. 2224, 1270,1166; Magl. cl. 20 cod. 10 e 34; Strozz., cl. 20, cod. 55, ecc.)».12

Non ritengo probabile che il Rosario abbia letto alcun trattato di fisiognomica fra quel-li elencati perché, come dimostrerò più avanti, il compilatore del trattatello attribuitoa Cecco attinse, se non copiò, parti intere appunto dai fisonomisti citati: la «somi-glianza» con altri trattati è quindi evidente. Se fosse nelle nostre intenzioni, si potreb-be dimostrare di frase in frase la somiglianza, anzi la diretta copia di qualche fonte.

Le ragioni riportate da Vincenzo Paoletti sono, a loro volta, infondate e comunqueinsufficienti per attribuire la paternità del trattatello a Cecco:

«Io credo che si debba senz’altro, con certezza, attribuire quest’altra opera latina allo Stabili,per molte e positive ragioni. Prima fra tutte l’esame intrinseco del trattato nella lingua e nel-l’esposizione, il rapporto colla dottrina astrologica, la identicità dei concetti con quelli già

10 Cfr. Catalogus codicum Latinorum Bibliothecae Mediceae Laurentianae, v, 74, Firenze 1778.11 Cfr. G. Boffito, Il “De principiis astrologiae” di Cecco d’Ascoli nuovamente scoperto e illustrato, in GSLI,

Suppl. 6, 1903, p. 46 (App. ii, pp. 65-73). 12 Cfr. P. Rosario, in L’Acerba, a c. di P.R., cit., p. 24.

378 éva vÍgh

espressi nell’Acerba, e infine il fatto stesso di trovarsi in calce ad un antico codice del poemavolgare dell’ascolano».13

Dal punto di vista linguistico-stilistico un testo latino in prosa difficilmente può esse-re paragonato ad un componimento volgare in versi; il tema identico (fisiognomica)in sé non significa nulla; la congettura fisiognomica aveva da sempre rapporti intrin-sechi con l’astrologia, quindi neppure questo è un carattere distintivo; «l’identicità deiconcetti» è rintracciabile in decine di trattati di fisiognomica: dal testo fondamentaledi Pseudo-Aristotele (sec. IV a.C.) a quello moderno, altrettanto fondamentale, diGiovan Battista Della Porta (fine sec. XVI). «Il fatto di trovarsi in calce ad un anticocodice del poema volgare dell’ascolano», e solo ad uno dei tanti codici ed edizioni del-l’Acerba, è un documento interessante che conferma solo la diffusione dell’approcciofisiognomico e potrebbe trasmettere una serie di informazioni riguardo al copista oalla diffusione dell’argomento, ma niente di più.

L’unica certezza che abbiamo è il fatto che il capitolo del secondo libro dell’Acer-ba, dedicato a questioni fisiognomiche, riguardava un tema molto attuale all’epocadella composizione e l’argomento destava interesse, anche decenni dopo, nei copistie nei lettori i quali potevano trovare conferma nei versi dell’ascolano leggendo e com-pilando vari testi fisiognomici. L’operetta in questione è un estratto che senza dubbioè da ricollegarsi agli insegnamenti generici formulati nell’Acerba relativi all’astrologia,alla fisiognomica e ai costumi ed insegnamenti presenti anche in diverse compilazio-ni di tale disciplina antiche e medievali.

In realtà, questo testo anepigrafo, chiamato dalla critica moderna De quodam modophysonomiae dal titolo del primo capitolo, è uno dei tanti trattatelli medievali ripetiti-vi e per nulla originali. In alcuni passi sembra identico alle formulazioni del trattatodell’Anonimo Latino, composto nel IV secolo d.C. In altre parti, invece, è la versionetestuale della Physiognomonika dello Pseudo-Aristotele, il testo più antico della fisio-gnomica, allora inserito nel corpus aristotelico. Per le osservazioni relative agli ani-mali la fonte era Polemone, tra l’altro citato anche per nome. Non poche convergen-ze si scoprono con il Liber ad Almansorem di Razi. Basti riportare due brevi esempiconfrontando la fonte (è il testo dell’Anonimo Latino) e il testo attribuito a Cecco:

«Masculinus animus est vehemens, ad impetum facilis, odii immemor, liberalis, apertus, […]vincendi per virtutem studiosus, magnanimus. Femininus animus est solers, ad iracundiampronus, tenax odii, idem immisericors atque invidus, laboris impatiens, docilis, subdolus, ama-rus, praeceps, timidus».14

Nel testo della compilazione tipicamente medievale, De quodam modo physonomiae, lastessa enunciazione suona così:

«[…] masculinus animus vehemens ad repellendum iniurias, ad impetum facilis, immemorodii, liberalis, apertus, studiosus et magnanimus: femininus vero animus est solers, misericors,timidus, avarus, laboris impaciens, docilis, subdolus, ut quidam dicunt, iracondus et ulcisci vo-lens omnem offensam».15

13 V. Paoletti, Cecco d’Ascoli, Bologna, Zanichelli, 1905, p. 62.14 Cfr. Anonimo Latino, De physiognomonia liber, a c. di G. Raina, Milano, Rizzoli, 1993, §4.15 De quodam modo physonomiae, in GSLI, Suppl. 6, cit., p. 67.

fisiognomica e caratteri in cecco d’ascoli 379

La descrizione degli occhi in ogni trattato era un momento di grande importanza appunto per la funzione rilevante di essi nella congettura fisiognomica. L’AnonimoLatino afferma:

«Una species prominentium bona est oculorum: si magni sint nitentes, perlucidi, humidi, iu-stum, docilem, providentem, amatorem indicant. Tales existimantur oculi Socratis philosophifuisse» (§32).16

Parlando degli stessi segni, il testo attribuito a Cecco ricalca fedelmente gli aggettiviche riguardano la descrizione degli occhi di un filosofo come Socrate:

«Una tamen species bona est prominencium oculorum ut si magni sunt, nitentes, perlucidi,humidi, iustum, docilem, providentem, admonitorem indicant. Tales dicuntur fuisse oculi Socrates» (p. 17).

I frequenti riferimenti nel De quodam modo physonomiae ad altre autorità della fisio-gnomica (Polemone, Razi, Avicenna) dimostrano il fatto che già dal Duecento in poisi cominciò a discutere in modo assai sistematico sulla fisiognomica quando, attra-verso un canone di testi greci e arabi, era arrivato il momento della rinascita europeadi questa scienza.17 Alla base della palingenesi si trovano alcune opere ben detemina-te e analizzate nel loro contesto storico-culturale. Conviene ricordare gli autori (nondi rado anonimi) che costituiscono i pilastri della moderna fisiognomica, autori chemolto probabilmente costituivano anche fonti ricchissime per Cecco d’Ascoli: oltrealla Physiognomonika pseudoaristotelica, il secondo libro del Liber ad Almansorem di Ra-zi,18 il De physiognomonia liber dell’Anonimo Latino succitato e il Secretum secretorumpseudoaristotelico, utilizzato, fra gli altri, da Alberto Magno e Michele Scoto e com-mentato da Ruggero Bacone, sono le opere che venivano diffuse e commentate nelcorso del Duecento.

Nel secolo XIII erano attivi alcuni autori che in modo sistematico si dedicarono al-la teoria fisiognomica servendosi appunto delle opere della tradizione greco-araba.Michele Scoto era astrologo e medico di Federico ii, nonché l’autore del Liber Phisio-nomiae,19 il primo vero libro di fisiognomica nel Medioevo europeo: Michele Scoto

16 Il corsivo qui e in séguito richiama l’attenzione all’unica differenza nei due testi. Benché il nome di Socrate possa indurre ad un ragionamento univoco in questo contesto, sarebbe un’impresa filologicamente interessante confrontare le due varianti: amatorem/admonitorem.

17 Per la storia medievale della fisiognomica e la sua ricezione in ambienti univesitari rimando a J. Agrimi,Ingeniosa scientia anime. Studi sulla fisiognomica medievale, Firenze, SISMEL-Edizioni del Galluzzo, 2002, con speciale riguardo al capitolo iv: «La fisiognomica e l’insegnamento universitario: la ricezione del testo pseu-doaristotelico nella facoltà delle arti», pp. 101-63.

18 Razi (Rhazes), cioè Abu Bekr Muhammad ibn Zakarijja (850-930), medico arabo, autore del Liber ad Al-mansorem, di cui il secondo libro circolava nel Medioevo come trattato autonomo sotto il titolo Physiognomo-nia; esso offre una sintesi della fisiognomica dello Pseudo Aristotele, di Polemone e delle nozioni fisiologico-mediche di Galeno. Fu tradotto in latino nel secolo XII da Gerardo da Cremona.

19 Cfr. R. Manselli, La corte di Federico ii e Michele Scoto, in *Atti del Convegno internazionale L’averroismo inItalia, Roma, 18-20 aprile 1977, Roma, Accademia Nazionale dei Lincei, 1979, pp. 63-80; P. Morpurgo, Le traduzioni di Michele Scoto e la circolazione dei manoscritti scientifici in Italia Meridionale: la dipendenza della ScuolaSalernitana dalla Scuola Parigina di Petit Pont, in *La diffusione delle scienze islamiche nel Medio Evo europeo. Atti delConvegno Internazionale, Roma, 2-4 ottobre 1984, a c. di B. Scarcia Amoretti, ivi, 1987, pp. 167-91.

380 éva vÍgh

parla, infatti, di scientia della natura, che stava allora trovando il suo posto fra le artiliberali. Anche secondo la testimonianza dello Speculum astronomiae (1260-1280), attri-buito ad Alberto Magno, la fisiognomica è un modo particolare di analisi della natu-ra e, all’inizio del secolo XIV, essa veniva inserita fra gli studi di filosofia grazie anchea Giovanni di Jandun (1285/1289-1328). Egli, infatti, riferendosi ad Aristotele, collocalo scibile di quest’arte fra i libri naturales e i libri morales, e, di conseguenza, la consi-dera assieme teoria e pratica: un’arte che collega l’analisi del corpo umano con gli af-fetti dell’anima. È da ricordare che la fisiognomica viene inquadrata anche da Ceccoappunto fra astrologia e morale: in tal modo egli si inserisce nella scia allora consue-ta dello studio della fisiognomica.

La Compilatio Physionomie (1295) di Pietro d’Abano segnala il fatto che la fisiogno-mica, per congetturare il carattere di una persona, era adatta a mettere in rapportovarie discipline, attingendo sia dal campo delle scienze naturali sia da quello degli stu-di umanistici. Alla fine del secolo gli insegnamenti di Pietro d’Abano20 ebbero una cir-colazione rilevante in ambienti intellettuali: quindi, non possiamo escludere che Cec-co d’Ascoli abbia conosciuto le sue opere astrologiche, e ovviamente la stessaCompilatio Physionomie.

Tutte queste opere antiche e medievali segnalano quel formidabile percorso siste-matico che verso la fine del Duecento fu compiuto dalla fisiognomica. Cecco d’Asco-li poteva quindi servirsi di tutta una serie di miscellanee ed estratti (del resto, anche ilDe quodam modo physonomiae a lui attribuito è da considerarsi tale) che preannuncia-no il consolidarsi della disciplina in ambienti universitari e intellettuali. La somiglian-za che il De quodam modo physonomiae presenta con il terzo capitolo del secondo librodell’Acerba è del tutto evidente, considerando però le tante affinità e corrispondenzefra i vari trattati e le compilazioni medievali. Sebbene, a mio avviso, vada scartatal’ipotesi che il De quodam modo physonomiae sia stato scritto da Cecco, dobbiamo non-dimeno ribadire il fatto che egli senza alcun dubbio leggeva e conosceva a fondo quel-le che, al suo tempo, erano considerate fonti ineludibili della fisiognomica e verosi-milmente ne trasse anche degli appunti per le proprie opere.

Cecco d’Ascoli, nel comporre l’Acerba, poteva quindi avere davanti tutta una seriedi trattati e trattatelli di fisiognomica, in rapporto intrinseco con la medicina, l’astro-logia e la moralis. Cecco seguiva anche in questo approccio l’unica via legittima e pra-ticabile per la fisiognomica: egli procede, infatti, da conoscenze naturalistiche, astro-logiche e mediche tenendo presenti i costumi, vale a dire crea quel rapporto direttoe interattivo che sta fra corpo e anima, fra segni corporali e caratteriali. Consideran-do il fatto che la fisiognomica, anche nella concezione cosmologica di Cecco, eraun’arte inscindibile dall’astrologia, a sua volta in stretto rapporto con l’abito moraledell’uomo, conviene prendere brevemente in esame il contesto in cui viene esamina-ta la questione fisiognomica.

20 Su Cecco d’Ascoli e Pietro d’Abano vd. l’Intr. all’ed. critica del De excentricis et epicyclis di Cecco, in Il “Lu-cidator dubitabilium astronomiae” di Pietro d’Abano e altre opere, a c. di G. Federici Vescovini, Padova, Ed. Pro-gramma, 1992, pp. 371-82 (App. ii.) Sull’influenza della Compilatio in ambienti intellettuali cfr. G. Federici Ve-scovini, Pietro d’Abano tra biografia e fortuna: due “ritratti” quattrocenteschi, in «Medioevo», xvi, 1990, pp. 293-321;Id., La simmetria del corpo umano nella Physiognomica di Pietro d’Abano, un canone estetico, in *Concordia discors.Studi su Nicolò Cusano e l’Umanesimo europeo offerti a Giovanni Santinello, a c. di G. Piaia, Padova, Antenore, 1993,pp. 347-60.

fisiognomica e caratteri in cecco d’ascoli 381

Il secondo libro dell’Acerba, che in relazione ai moti e agli influssi celesti sviluppala questione delle virtù e dei vizi umani, ha una struttura ideologicamente ben com-posta e ragionata. Il primo capitolo è dedicato alla fortuna; il secondo tratta «dell’in-fluenza dei cieli e della nascita dell’uomo»; il terzo, che esamineremo dettagliata-mente in questa sede, è dedicato ad «alcuni segni fisionomici»; nel quarto, Ceccodefinisce la virtù in generale. Poi, dal quinto all’ultimo – diciannovesimo – libro, ven-gono prese in esame le virtù cardinali con altre ad esse collegate (Liberalità, Umiltà,Castità, Costanza, Moderazione, Magnanimità e Nobiltà); seguono i sette vizi capita-li (Avarizia, Superbia, Lussuria, Invidia, Gola, Ira e Accidia), nonché la Vanagloria el’Ipocrisia. Alla base delle conoscenze filosofico-teologiche sono ovviamente Aristo-tele e Tommaso d’Aquino. La definizione aristotelica della virtù («virtù è un abitoelettivo / che sta nel mezzo di due parti estreme / onde procede lo bene effettivo», IIiv 19-21), come punto di partenza obbligatorio per i capitoli seguenti, viene ribadita eripresa in tutto il poema.

L’Acerba rapporta le virtù e il carattere dell’uomo con l’universo e il suo meccani-smo astrologico, e anche gli animali e le “virtù” delle pietre hanno il loro ruolo de-terminante. Tutta la struttura del poema segue quest’architettura chiara e ben defi-nita: il primo libro spiega l’ordine e i fenomeni dei cieli; nel secondo libro si tratta deisegni fisiognomici e delle virtù e dei vizi; il terzo libro è dedicato alla ricca simbolo-gia delle moralità in forma di un piccolo bestiario e lapidario moralizzato; il quartolibro è un manuale di scienze naturali: analizza, infatti, problemi di fisica, meteoro-logia, anatomia, ottica, fisiologia, psicologia e scienze occulte; l’ultimo libro, rimastoincompiuto, solleva la questione della creazione continua delle anime e della morta-lità del mondo materiale.

L’astrologia per Cecco non significava solo un mezzo indispensabile per disegnareoroscopi e predire il futuro, bensì offriva una conoscenza complessa: gli astri erano lafonte primaria per conoscere il corpo e l’anima ed i rapporti intrinsechi tra essi. Gliastri esercitano la loro influenza sulla generazione umana ed imprimono i loro sigil-li sui suoi lineamenti, dai quali è possibile lèggere quanto dai corpi celesti è stato sta-bilito. Il secondo capitolo del secondo libro («Della nascita dell’uomo, dell’influenzadei cieli») rileva appunto l’influsso dei cieli sulla nascita e, di conseguenza, sulle ca-ratteristiche psicofisiche dell’uomo. Alla base della concezione astrologica di Ceccosta naturalmente Dio che creò l’uomo,21 e gli astri sono il mezzo fra il Creatore e lesue creazioni in quanto agenti:

Movendo queste benedette sfere,dell’uman seme si forma il soggetto:di tutte la potenza quivi fere (II ii 7-9).

I raggi divini influiscono sul corpo umano, sul suo aspetto attraverso i segni dello zo-diaco, e in tal modo la formazione di ogni membro umano, durante i nove mesi di ge-stazione, sta sotto l’influenza dei pianeti:

21 Cfr. L’Acerba II i 1-6: «Per grafia de l’umana crëatura / Dio fé li cieli e col terrestre mondo, / in lei crëan-do divina figura / a somiglianza di sua forma digna, / ponendola nell’orizzonte fondo, / ove se danna, ovver sifa benigna».

382 éva vÍgh

Ciascun pianeta spira nel suo mese,finché viene a luce la creata vista:così natura in ciò l’ordine prese (II ii 70-73).

Dal momento che «Simile cielo fa simile aspetto» (II ii 94), ogni pianeta è artefice didiverse “virtute”:22

Ciascun pianeta con gli ottavi lumidispone il mondo con le lor vedute (II ii 105-106).

I sette pianeti della tradizione classica, con la loro ricca e varia simbologia, governa-no il mondo sublunare. Il Sole trasmette la forza vitale e simboleggia il forte legamefra il sensibile e l’intellegibile; la Luna risponde alle principali funzioni fisiologichenella natura; Mercurio è il simbolo dell’acume intellettuale e dell’eloquenza; Venere(«il terzo ciel») è il pianeta dell’amore, della bellezza e dell’armonia; Marte è un astrofocoso, il simbolo della passione e della smoderatezza; Giove, il pianeta benigno il cuiciclo dura dodici anni, è la stella che accompagna l’uomo nella crescita fisica, intel-lettuale, sociale, emotiva e spirituale grazie ai suoi cicli; Saturno («la tarda stella»), chesi rivolge attorno al Sole in trent’anni, simboleggia lo scorrere del tempo:

La tarda stella la memoria ponenel concetto; ¨ è Giove per qual cresce;Mercurio muove l’atto di ragione;Marte ne forma l’impeto con l’ira;il terzo ciel�o� l’appetito mesce;lo primo spiritello il sol vi spira;la Luna muove natural virtute (II ii 97-104).

I pianeti che influenzano la formazione del corpo e dell’anima, insieme alle caratte-ristiche psicofisiche impresse, conferiscono anche le moralità. All’interno di tale ra-gionamento viene inserita da Cecco la questione fisiognomica come momento in-troduttivo ai costumi e, soprattutto, come anello di congiunzione fra gli astri e icostumi. La fisiognomica in tal modo occupa un posto di rilievo fra il mondo celestee quello terrestre: è un’arte che collega cielo e terra. L’obiettivo che mi sono propo-sta per questo saggio è quello di collocare i versi dell’Acerba relativi alla fisiognomicaentro la tradizione dei trattati di fisiognomica antica e medievale citando, ove neces-sario, anche quei passi da Giovan Battista Della Porta che palesano un formidabile pa-norama sintetico di tutte le fonti.

Gli ultimi versi del secondo capitolo del secondo libro dell’Acerba, dopo la presen-tazione degli astri, introducono quindi le questioni fisiognomiche:

Tu vedi bene come questi cielimuovendo, crëatura si producein atto umano: ciò tu non mi celi.Ormai conviene che da’ segni certitu vegga lo giudicio della luce (II ii 109-13).

22 L’Acerba II ii 109-11: «Tu vedi bene come questi cieli / movendo, crëatura se produce / in atto umano: ciòtu non mi celi».

fisiognomica e caratteri in cecco d’ascoli 383

Fig. 2. Acerba II iii. Inizio del capitolo.Firenze, Biblioteca Laurenziana, 40 52 (sec. XIV), c. 14v.

384 éva vÍgh

I «segni certi» impressi dagli astri sono evidenti e in parte visibili sul corpo; altri inve-ce, pur invisibili, scoprono i segreti dell’anima. Tutto il discorso fisiognomico comin-cia appunto con il verso che figura anche nel titolo di questo nostro saggio: «Mostrala vista qualità del core», cioè il carattere non può nascondersi nell’involucro del cor-po perché è appunto il corpo (e soprattutto gli occhi) a scoprire con uno sguardoesperto i segreti dell’anima. Il metodo di Cecco nel trasmettere al lettore i giudizi mo-rali in base all’aspetto esteriore è basato su osservazioni millenarie, riassunte appun-to dai trattati di fisiognomica: vengono, infatti, elencate varie qualità fisiche da cui so-no dedotte le moralità. Vediamo a che conclusioni morali ci induce l’ascolanodescrivendo un tipo dai capelli crespi, con ampia fronte e occhi piccoli infossati:

Crespi capelli con l’ampiata fronte,con gli occhi piccinini posti dentro,con memoria e ragion sono congiunti,fanno disdegno ne l’alma superbache d’ogni sottil cosa mira al centro,ma pure d’umiltà si mostra acerba (II iii 7-12).

La fronte larga, anche in accordo con l’opinione dei fisiognomi antichi designa uomodi mente acuta: «Aristotele afferma che coloro che hanno la fronte larga sono assaipresti a moversi di mente (e trascritto da’ medesimi Galeno e Plinio)»23 c’informa ilDella Porta nel Della Fisonomia dell’uomo, in cui si basa sulle auctoritates antiche e me-dievali della fisiognomica paragonando e confrontando le loro affermazioni. I capellicrespi, invece, caratterizzano le persone che vivono in Meridione e, secondo l’opi-nione consona degli esperti di fisiognomica, non denotano una persona molto acutae d’ingegno sottile. Secondo l’Anonimo Latino, «i capelli crespi rivelano un uomo ol-tremodo astuto, avaro, timido, bramoso di guadagno» (§14 ed anche 73). Se i capellicrespi sono neri caratterizzano uomini «poco atti alle scienze. Soggiunge Polemone:sono di varii pareri, leggieri di mente, bugiardi, ingannevoli, ladri»;24 così afferma an-che il Della Porta, sempre sulla scia dei suoi maestri. Il Liber Phisionomiae di MicheleScoto (cap. lix) dà la stessa testimonianza, presa, a sua volta, probabilmente dal capi-tolo xxvi (Capitulum significationum capillorum) dell’Ad Almansorem di Razi.

Vediamo ora cosa dicono gli esperti fisiognomi degli «occhi piccini posti dentro».La Physiognomonika pseudoaristotelica afferma che «quelli che hanno gli occhi picco-li sono di animo meschino; si rimanda all’evidenza e alle scimmie. […] quelli che han-no gli occhi infossati sono malvagi: si vedano le scimmie; quanti sporgenti, stupidi; sirimanda all’evidenza e agli asini» (811b).25 Ecco, nel testo pseudoaristotelico, uno dei

23 Le citazioni sono tratte da G.B. Della Porta, Della fisonomia dell’uomo, a c. di M. Cicognani, Parma,Guanda, 1988, p. 130. La prima edizione ancora in latino fu pubblicata nel 1589, seguita da tante altre, in italia-no e in traduzioni, in tutt’Europa durante il Cinquecento e il Seicento. È il trattato più conosciuto e più auto-revole in materia, la summa di teorie antiche e moderne. Il recupero di una lunga tradizione antica e medieva-le caratterizza il Della Porta e, quindi, citarlo anche in questa sede ci aiuta a confrontare le affermazioni degliautori verosimilmente conosciuti e utilizzati anche da Cecco d’Ascoli.

24 G.B. Della Porta, cit., p. 70.25 Per l’analisi delle due parti del trattato pseudoaristotelico rimando ad uno studio approfondito di L.

Arata, I due trattati di physiognomica attribuiti ad Aristotele, in RCCM, li, 2009, 1, pp. 11-38.

fisiognomica e caratteri in cecco d’ascoli 385

metodi più affidabili della congettura fisiognomica: la presenza di paragoni zoomor-fi. La caratterizzazione dell’asino come animale pigro, stolto e caparbio è peculiarenon solo nei trattati di fisiognomica, ma anche nella tradizione letteraria. Sebbene imoderni etologi abbiano reso giustizia all’asino (come, del resto, anche al lupo), l’im-magine tradizionale di un animale stupido e ostentato persiste nell’immaginario col-lettivo. La scimmia, che nell’Acerba è il simbolo «della Parzialità dei genitori» (III xv),a sua volta, aveva spesso connotati morali negativi nei bestiari medievali.26

L’Anonimo Latino c’informa che «gli occhi troppo infossati, come regola genera-le, sono annoverati tra i segni negativi. […] Gli occhi infossati e piccoli sono segno discaltrezza e invidia…» (§31). Secondo Razi, «cum oculi profundi fuerint et parvi, cal-lidum et deceptorem et invidum indicabunt. […] cum oculi fuerint parvi, homo eritmalus et stultus».27 Gli occhi piccoli generalmente in tutti gli autori indicano mali-gnità e insidia. Per gli occhi piccoli e infossati conviene rivolgerci ancora al compen-dio del Della Porta:

«Gli occhi cavi e piccoli dan segno di uomini ingannevoli. Così Polemone. Adamanzio ci aggionge: pieni d’insidie, invidie ed emulazioni. Rasi dice il medesimo. Onde qui sono da con-siderar due mali: la picciolezza e la cavità» (p. 352).

Per ciò che riguarda la «memoria e ragione» nel verso dell’ascolano, l’unico autore incui vi è qualche riferimento in rapporto con gli occhi piccoli e infossati è Michele Scoto:

«Cuius oculis sunt in capite quasi absconsi, scilicet concavi intus […] significant hominem suspiciosum: malitiosum, magnae irae: perversi moris: valde memorem…».28

Possiamo supporre quindi con buone ragioni che Cecco abbia conosciuto a fondo anche il testo del Liber Phisionomie di Scoto.

Se invece gli occhi sono sporgenti, indicano quasi sempre persone ignoranti e dipessimi costumi:

Occhi eminenti e di figura grossi,occhi veloci con lo sbatter fermo,son matti e falsi e di mercede scossi (II iii 22-24).

Il De physiognomonia liber dell’Anonimo Latino è categorico a proposito degli occhisporgenti: questi segni «vanno annoverati tra i segni negativi; ma, quando si forma apoco a poco un gonfiore attorno gli occhi, vi alberga la follia» (§32). I segni della pazziapossono essere individuati più sicuramente dagli occhi, ma ciò non esclude la com-presenza di altri segni alquanto eloquenti: le vene rosse, la fronte larga e lunga, le na-rici strette e chiuse. Il riassunto del Della Porta coincide con i versi di Cecco, ispiratiovviamente alle stesse fonti:

26 La scimmia nei bestiari medievali è l’immagine del demonio, essendo maligna, subdola, lussuriosa, ingorda. Il Fisiologo tratta insieme l’asino selvatico (onagro) e la scimmia. Cfr. Il Fisiologo, a c. di F. Zambon, Milano, Adelphi, 1975, §45.

27 Cfr. Rasis Physiognomoniae versio latina a Gerardo Cremonensi facta, in Scriptores physiognomonici graeci et la-tini, a c. di R. Foerster, Leipzig, Teubner, 1893, ii, p. 166.

28 Cfr. M. Scoto, Il Liber Phisionomie (De oculis lxiii), in F. Porsia, Antiche scienze del corpo e dell’anima, Ta-ranto, Chimienti, 2009. p. 206.

386 éva vÍgh

«Chi ha gli occhi assai mobili è inclinato a esser ladro. Aristotele nella sua Fisonomia gli referi-sce alli Sparvieri. E da lui Polemone e Adamanzio: il precipitoso e veloce moto degli occhi di-mostra rapaci. Galeno ne’ Prognostici, commentando Ippocrate, dice che il veloce moto degliocchi dimostra pazzia, perciò che i muscoli degli occhi son quelli che son primi a sentire l’af-fezione del cervello, e che il cerebro communica col setto traverso: onde agevolmente il mo-to dell’uno e delli altri ponno indicar pazzia» (p. 41).

Cecco d’Ascoli, ritenendo molto plausibile che egli abbia letto le opere menzionatedal Della Porta, non si discosta dalle fonti, eccettuato il riferimento alla grossezza delcorpo, che non ha niente a che fare con la pazzia: riguarda piuttosto la natura rapace,l’inclinazione appunto alla ladroneria e alla falsità. Ecco la prova del perché bisognaosservare una persona nella sua totalità, prendere in considerazione diversi segni e fa-re una congettura fisiognomica in base a quelli più spiccati e marcati. Inoltre, i segniche dimostrano gli occhi, la fronte, la faccia e il capo sono considerati universalmen-te i più significativi nel riconoscere il carattere di una persona.

Non ti fidar delle raggiunte ciglie,né delle folte, se guizza la luce:chiunque le porti guarda non ti piglie.Empio, d’animo falso e ladro e fello,col bel parlare suo tempo conduce,rapace lupo con vista d’agnello (II iii 13-18).

In questo passo il giudizio di Cecco coincide ancora una volta con quello degli auto-ri classici, i quali, parlando delle sopracciglia congiunte e per di più folte, indicanosempre un tipo arrogante, astuto, dissimulatore, dall’animo doppio.29 Il paragonezoomorfo tira in ballo il lupo, considerato nel Medioevo, in parziale accordo con latradizione classica,30 come animale astuto e ingannevole e con una voracità insazia-bile. L’immagine del lupo travestito da agnello, come è noto, viene riferita ai falsi pro-feti che portano gli uomini in rovina. Polemone lo caratterizza con diversi tratti ap-parentemente contrastanti, dicendo che «Lupus audax perfidus iniquus raptor aidusiniuriosus dolosus auxilium praebens ad iniuriam inferendam, amicum adiuvans» (ii,p. 172). I bestiari identificano il lupo con i peccati capitali della Gola e della Lussuria,31evocando spesso anche altri segni caratteriali come l’ipocrisia e la simulazione: bastipensare all’abitudine del lupo che imita la voce della capra per poter chiamare fuoriil capretto dall’ovile.32 Su altri peccati simboleggiati da quest’animale, la Gola e l’Ava-rizia, si sofferma anche Dante quando fa dire a Virgilio che «dopo ’l pasto ha più fa-me che pria» (Inf. i 99).

Un altro paragone zoomorfo dell’Acerba si riferisce all’aquila in relazione alla for-ma del naso. Il giudizio fisiognomico riguardo agli uomini dal naso aquilino aveva dasempre una doppia valenza: da un lato, è il connotato di un uomo generoso, magna-

29 Cfr. ancora il riassunto di Della Porta: le sopracciglia «quando saranno congionte al naso e folte di pelisono di cattivissimo segno, perché dimostrano traditori, monetarii, venefici, e simil vizii», cit., p. 146.

30 Per un’analisi della presenza del lupo nella letteratura antica greca cfr. Aristotele, Fisiognomica, a c. diM.F. Ferrini, Milano, Bompiani, 2007, pp. 262-65 n. 236.

31 Cfr. Bestiario moralizzato xxvi, in Bestiari medievali, a c. di L. Morini, Torino, Einaudi, 1991, p. 506.32 Ivi, xxix.

fisiognomica e caratteri in cecco d’ascoli 387

nimo, audace, ed è segno di magnificenza regale appunto per la somiglianza al-l’Aquila, re degli uccelli. Lo Pseudo-Aristotele, a proposito del naso adunco, parla dianima nobile; Polemone e l’Anonimo Latino ne accentuano la magnanimità. Nel Dequondam modo physionomiae si legge:

«Et qui habet nasum aquilinum rapax iudicabitur quia refertur ad aves de rapina viventes»(p. 66).

Nella tradizione classica greca l’Aquila era associata a Zeus, mentre nel corpus eso-pico essa è un uccello predatore: ma si ricorda anche il fenomeno della rigenerazionedell’uccello rapace. Nella cultura cristiana essa mantiene per lo più i significati positi-vi. Nell’immaginario collettivo l’aquila assume anche una connotazione negativa come la superbia e la prepotenza. Fra le tante possibilità interpretative nella sestina fisiognomica dell’Acerba, il naso adunco è segno di una persona predatrice, priva diumanità e di pietà:

L’empia forma d’aquilino nasoviver desia dello bene altrui,onde di morte viene l’empio caso.Egli è magnanimo fuor di pietate,sempre differve e, non guardando a cui,vive com’ fera senza umanitate (II iii 25-30).

Non possiamo a questo punto prescindere dalla persistenza di una presupposta osti-lità di Cecco, accentuata da molti suoi biografi, nei confronti di Dante, il cui attribu-to, fra l’altro, era appunto il naso adunco. Pur non escludendo i fattori psicologici nella congettura fisiognomica, il rapporto fra Cecco e Dante non è stato ancora de-bitamente chiarito e, quindi, non ci resta che ribadire la concezione radicata nell’ico-nografia profana che, a proposito della superbia, si riferisce alla vista acuta dell’aqui-la, per cui essa ignora ciò che le è vicino. Cecco, d’altronde, all’aquila e al leone (altrosimbolo della regalità) attribuisce appunto la magnanimità «che mosche non afferra»e «segue il valor grande: / negli atti vili l’alma sua non pone» (II xi 63-65). Nell’Acerba,cogliendo la sua capacità rigeneratrice, ritorna ancora l’aquila come simbolo dell’In-telletto attivo:

L’aquila per tempo si rinnovavolando ne l’eccelsa parte ardente,ché sotto la vecchiezza ella si cova.Nel gran volato le sue penne ardendo,riprende giovinezza, e ciò consentenatura, presso all’acqua ella cadendo (III iii 1-6).

Se il naso adunco può avere varie interpretazioni, ora positive ora negative, quelloschiacciato e fino invece è unanimemente indizio della lussuria:

Il concavato ed anche il naso finociascun di questi a lussuria s’accosta:più del secondo dico che del primo (II iii 31-33).

A cominciare dallo Pseudo-Aristotele, si era radicata l’opinione secondo cui chi ha ilnaso incavato è ritenuto lussurioso e lascivo (811b), probabilmente anche per la sua

388 éva vÍgh

natura bellicosa. Ogni animale ha una simbologia polivalente: ciò caratterizza ancheil gallo perché, fra i suoi vari attributi, è anche il simbolo della vigilanza. Il naso sotti-le e a punta, invece, dimostra irascibilità: caratteristica universalmente accettata su cuitutti gli autori sono d’accordo, dallo Pseudo-Aristotele a Razi e ad Alberto Magno.Cecco quindi poteva attingere indistintamente dalle fonti:

Chi lo ha sottile nell’estremo aguzzo,ovver rotondo con l’ottusa posta,muovesi all’ira: il primo, come cuzzo (II iii 34-36).

«Quando la punta del naso è affilata, indica persona facile all’ira» constata anchel’Anonimo Latino (§51). Si vede chiaramente che Cecco segue fedelmente i classicidella fisiognomica, ora mescolandoli, ora rifacendosi ad una sola fonte. Sebbene il na-so sia un indizio assai importante perché da sé può rendere bella o brutta una faccia,è appunto la faccia che merita una particolare attenzione nella congettura fisiogno-mica. La faccia carnosa in Cecco è segno inconfondibile della libidine e della pigrizia:

Concupiscenza tien carnosa facciae forte teme piccolini affari (II iii 44-45).

Le fonti si riferiscono soprattutto a quest’ultima caratteristica: «Quelli che hanno lafaccia in carne sono pigri: si vedano i buoi» afferma lo Pseudo-Aristotele (811b); la de-scrizione dell’Anonimo Latino («Quando il volto nel suo complesso è pieno e carno-so, indica persona pigra e dedita ai piaceri», §50) corrisponde per intero ai versi di Cec-co. Razi, oltre alla pigrizia, aggiunge ancora la stupidità.33 Anche Michele Scoto, aproposito di una faccia carnosa, indica come segni distintivi caratteriali la sciocchezzae la lussuria.34 Non possiamo dimenticarci neppure del De quodam modo physonomiae,che coincide testualmente con l’affermazione dell’Anonimo Latino:

«Totus autem vultus, cum est plenus et crassus, ignavum et voluptatibus deditum…» (p. 72).

L’opposto, la faccia magra, invece indica un tipo molto avveduto e sollecito:

Chiunque possiede la sua vista macracon la sollecitudine s’abbraccia,né l’abbandona come cosa sacra (II iii 46-48).

Anche questa volta i versi di Cecco corrispondono pienamente alle affermazioni del-le sue fonti, benché in alcuni trattati vengano aggiunte altre caratteristiche come lamestizia e l’astuzia.

La faccia grande mostra il tipo stolto e ignavo. Lo Pseudo-Aristotele lo associa albue e all’asino; Polemone riprende il paragone con l’asino. Cecco d’Ascoli aggiungeanche un altro segno: la lentezza dei movimenti, che è segno della lentezza della mente:

Chiunque l’ha grande, ben si mostra tardone li suoi moti: di ciò ben t’accorgi (II iii 49-50).

33 Cap. xxxiii: «cuius facies carnosa est, piger est et stultus», in R. Foerster, cit., ii, p. 168.34 Cfr. De facie lxxv, in F. Porsia, cit., p. 225.

fisiognomica e caratteri in cecco d’ascoli 389

La faccia oltremodo piccola è segno inconfondibile di timidezza:

Piccola faccia tien’ pure a riguardo,ché raro ne fu nullo liberalee timido si fa, se tu lo scorgi (II iii 51-53).

Lo Pseudo Aristotele attribuisce alla faccia piccola meschinità e le associa il gatto e lascimmia. Il gatto è raramente menzionato nei trattati antichi di fisiognomica: l’unicaricorrenza, infatti, nello Pseudo Aristotele, riguarda appunto la faccia piccola.35L’Anonimo Latino, che sembra sia stato la fonte più costante per l’Acerba, recita:

«volto piccolo testimonia piccolezza e meschinità di carattere, enorme stoltezza e ignavia»(§50).

Razi scrive che «cuius facies est valde parva malus est et calidus et adulator».36 Con-frontando le moralità che caratterizzano il tipo dalla faccia carnosa, magra, grande opiccola, si arriva alla stessa constatazione morale: la virtù, anche nella fisiognomica,è nel dritto mezzo fra i due estremi viziosi. L’etica aristotelica domina anche la fisio-gnomica d’origine aristotelica; il che è segno caratteristico dei trattati antichi e me-dievali.

Per completare il quadro fisiognomico dell’Acerba dobbiamo ancora prestare at-tenzione a segni che possono servire da indizio per riconoscere il carattere di una per-sona, pur non appartenendo agli indizi di maggior rilievo. Nella congettura fisiogno-mica vi sono riferimenti non trascurabili alle narici, alle orecchie, alle labbra o ai dentiperché ogni segno ha il suo ruolo determinato.

Superbo è chi possiede l’ampie nari,e d’ampie orecchie di bestia è simìle.Così le labbra grosse chi dimostra.Chi le ha sottili e di bellezza caresarà magnanimo per scienza nostra.Mostrasi audace chi ha i denti rari (II iii 38-43).

Per la «scienza nostra», la fisiognomica, esiste quindi tutta una serie di segni e indizi,primari e secondari, che nel loro insieme può contribuire alla conoscenza della per-sona: «le diverse disposizioni mentali sono in stretta corrispondenza con i caratteri fi-sici: non sono isolate né insensibili alle sollecitazioni del corpo» (805a) afferma loPseudo Aristotele ribadendo il rapporto intrinseco fra corpo e anima.

Il collo merita di nuovo maggior attenzione perché è la seconda parte del corpodopo la testa, in quanto la sorregge e collega con il petto, come dice il testo pseudoa-ristotelico:

Il grosso collo di fortezza è segno;sottile e lungo fa timido l’uomo

35 Il gatto, nell’immaginario collettivo del Medioevo, è compagno delle streghe e veniva collegato all’im-magine del diavolo. È sintomatico anche il fatto che nella Fisonomia di Della Porta il gatto viene menzionatouna sola volta. Ciò è rilevante soprattutto in relazione ad altri animali: si veda, per es., la frequenza del lupo(40), dell’asino (64), del bue (40), della capra (43) o del leone (129).

36 Cap. xxxiii, in R. Foerster, cit., ii, p. 168.

390 éva vÍgh

ed imbecille come sottil legno.Il grande che non tien troppo di grossomagnanimo si mostra: e intendi comociò che ne penso qui dirti non posso (II iii 68-72).

Non è superfluo citare il riassunto del Della Porta, in cui ci sono riferimenti a tutti co-loro che potevano essere fonti anche per Cecco:

«Tutti quelli c’hanno il collo grosso sono gagliardi di animo e si referiscono al maschio, diceAristotele nella Fisonomia, intendendo per grosso non grasso, ma grosso d’osso e di nervi. […]Quei c’hanno il collo sottile sono imbecilli, e si referiscono alla femina. Questa dottrina è di Aristotele nella Fisonomia, ed è presa dal contrario segno: perché, se la grossezza dimostra fortezza, la delicatezza dimostra impotenza. […] Il collo lungo e sottile dimostra ignorante esonoro, come dice Aristotele ad Alessandro; e lo rassomiglia agli uccelli, che sono vani e mo-bili e loquaci. Rasi, congiongendo questo segno col passato, il sottile e lungo collo dimostratimido, loquace e stolido; come Alberto e il Conciliatore. […] Or componendo delli dui estre-mi il mezzo, il faremo di buoni costumi. Chi arà il collo grande, ma non molto carnoso, saràmagnanimo, perché rappresenta il Leone. […] Polemone et Adamanzio: il collo moderato frala grossezza e lunghezza, ben rassodato e robusto, dimostra forti, docili e atti alle scienze. Galeno nell’Arte medicinale: il collo nasce immediatamente dal cervello per il capo: laonde, es-sendo sottile e mal composto, è pessimo, come il grosso e ben composto è un ottimo segnoper tutto, perché il buono segue sempre il suo principio» (pp. 236-37).37

Al leone si attribuiscono, infatti, tutte le virtù morali possibili che corrispondono al-le sue doti fisiche: il leone incarna, in corpo e in anima, l’ideale di mesotes, ideale di ba-se anche per la congettura fisiognomica.

Chi si mette a congetturare il carattere prima di tutto guarda la faccia, poi passa al-le parti di essa, e si ferma sicuramente agli occhi che scoprono tutti i segreti dell’ani-ma. Poi prende in esame le altre parti del corpo, dal collo fino ai piedi. Eppure ci so-no anche altri segni, oltre a quelli fissi e immobili, che offrono allo sguardo attento edesperto un giudizio assai affidabile. Sono i segni che possono scaturire dal movimen-to e dai gesti, dal riso, nonché dalla voce. Nell’Acerba si legge di un tipo che camminachino, guardando giù. Il giudizio di Cecco è bivalente: è avaro o occupato in pensierichi ha il collo inchinato:

L’uomo guardando in terra che va chinoo egli è avaro o di sottile ingegno (II iii 73-74).

Ovviamente, i trattati di fisiognomica puntualizzano se il collo è inchinato a destra oa sinistra, ma Cecco non scende in dettagli. Le fonti antiche e medievali, parlando delcollo chinato in avanti, menzionano varie possibilità interpretative: il tipo descritto daCecco, infatti, può essere stolto, ma anche avaro. La fonte plausibile per l’ascolano po-teva esser l’Anonimo Latino, che classificava dettagliatamente le forme e le posizionidel collo, fra cui quelle del parsimonioso. Degli avari notava che «sono un po’ ricur-vi» (§102):

37 Il Conciliatore è Pietro d’Abano. Secondo tutti i fisiognomi il leone incarna la figura dell’uomo ideale.Per la lunga descrizione e caratterizzazione di questo animale, simbolo anche della magnanimità (vd. Acerba IIxi 62 e III xiv 1-18) cfr. Pseudo Aristotele, 809b.

fisiognomica e caratteri in cecco d’ascoli 391

«Quando il collo è ripiegato verso il petto può mostrare una mente occupata da pensieri op-pure può avere a che fare con la parsimonia o con la cattiveria, a seconda delle consonanze congli altri segni» (§55).

Nondimeno bisogna prestare attenzione particolare a quest’ultima constatazione, an-zi ammonimento, dell’Anonimo Latino: è assolutamente importante prendere inconsiderazione vari segni perché è possibile arrivare ad una congettura plausibile sevi è la congruenza dei segni. Un segno o due non bastano a capire il carattere di unapersona perché uno sguardo superficiale o il limitarsi ad un unico segno possono in-durre a falsi giudizi. Considerando lo sterminato numero delle combinazioni dei se-gni, i periti fisiognomi, l’Anonimo Latino compreso, ricorrono sempre al richiamodello Pseudo-Aristotele (809a), che sottolinea la necessità del metodo che si basa sul-l’aspetto complessivo: è la tesi dell’epiprepeia, che indica la coerenza dei segni fisici epsichici, ossia la conformità delle diverse qualità. Nelle associazioni analogiche è ap-punto l’epiprepeia che in modo intuitivo fa capire il carattere di un tipo, non dimenti-cando però che il tratto preminente, che salta agli occhi quando osserviamo una per-sona, segnala l’indizio più sicuro e affidabile.

Cecco d’Ascoli conclude il capitolo dedicato ai segni fisiognomici con la confermadella tesi della congruenza:

Giudizio che procede da saperecon scritta legge riceve ripulsaeccettüando il singolar vedere.Per una vista a giudicare il fattosentenzia da virtute si rivulsae di ragione si corrompe il patto.Non giudicare se tutto non vedie non sarai ingannato se ciò credi (II iii 79-86).

Bisogna sottolineare ancora una volta l’importanza di quest’ammonimento, che tor-na sistematicamente in tutti i trattati di fisiognomica presi in esame anche da Ceccod’Ascoli: l’Anonimo Latino,38 Razi39 – ambedue a loro volta seguaci della fonte primaria pseudoaristotelica –40 e Michele Scoto41 si soffermano sui segni presi nellaloro congruenza.

38 «Un indizio significativo […] è anche l’aspetto complessivo risultante dall’insieme di tutte le particolari-tà e caratteristiche fisiche, che i Greci chiamano epiprepeia, in cui tutti gli autori pongono la parte essenzialedella fisiognomica» (§45).

39 «Oportet ut cum iudicare volueris, non unam tantum attendas intentionem, sed in quantum vales ad ipsarum intendas aggregationem et si quando significationum acciderit contrarietas, ipsarum virtutes et testi-monia metiaris. Deinde ad fortiores ipsarum declina et carum iudica testimonio et similiter quando pluressunt. Praeterea scire debes, quod faciei significatio et praecipue oculorum omnibus aliis significationibus in fortitudine praeiudicat» (cap. lviii, in R. Foerster, cit., ii, p. 179).

40 Conviene ricordare che, oltre al testo della Physiognomonika, bisogna prendere in considerazione anchelo pseudoaristotelico Secretum secretorum, la cui ultima frase, nella variante più diffusa (è la versione di FilippoTripolitano, riportata anche da Foerster), ammonisce il lettore fisiognomo in questi termini: «verumtamen nonoportet te praecipitare sententiam et iudicium tuum in uno istorum signorum, sed collige testimonia universorum, et cum tibi dant diversa signa et adversa, declina semper ad meliorem et probabiliorem partem»(in R. Foerster, cit., ii, p. 221).

41 Cfr. l’ultimo capitolo del Liber Phisionomiae (cii), il quale è un notevole ampiamento del capitolo lviii diRazi.

392 éva vÍgh

Il capitolo dell’Acerba dedicato ai segni fisiognomici, similmente ad altri momentiframmentari del poema rimasto incompiuto, ovviamente non mirava ad approfondi-re il mondo complesso dei segni e degli indizi. L’intenzione di Cecco d’Ascoli era quel-la di richiamare l’attenzione sulla presenza costante dell’immaginario fisiognomiconel formulare i giudizi morali. L’ascolano, nel collocare questo capitolo fra quello su-gli astri e quello relativo alle virtù volle dimostrare il posto preminente occupato dal-

Fig. 3. Acerba II iii. Fine del iii capitolo.Firenze, Biblioteca Laurenziana, 40 52 (sec. XIV), c. 16r.

fisiognomica e caratteri in cecco d’ascoli 393

la fisiognomica fra cielo e terra, astrologia e moralità. I capitoli seguenti dimostranocome i segni del corpo, collegati alla simbologia dei bestiari e dei lapidari, contribui-scono a far capire il meccanismo delle virtù e dei vizi nell’universo:

Or mi convien lasciar questo camminodei corporali segni e darti mododi come intendo ciò che qui disegno,e questa conoscenza come lodo (II iii 75-78).

(Szeged-Roma)