Le Réel comme phénomène : étude de l'introduction de L'Etre et le Néant de Sartre.

"Deux tableaux retrouvés au Louvre : Le Triomphe de Bacchus de Pierre de Cortone et Le Passage de...

-

Upload

epheacademia -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of "Deux tableaux retrouvés au Louvre : Le Triomphe de Bacchus de Pierre de Cortone et Le Passage de...

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI ©

BOLLETTINO D’ARTE

CASA EDITRICE LEO S. OLSCHKI

Estratto dal Fascicolo N. 4 � Ottobre-Dicembre 2009 (Serie VII)

CREAZIONE E SCAMBIO TRA ITALIA E FRANCIA NEI SECOLI XVI E XVII

STÉPHANE LOIRE

DEUX TABLEAUX RETROUVÉS AULOUVRE: �LE TRIOMPHE DE BACCHUS�

DE PIERRE DE CORTONEET �LE PASSAGE DE LA MER ROUGE�

DE GIOVANNI FRANCESCO ROMANELLI

La préparation du second volume du Catalogue rai-sonné des peintures italiennes du XVIIe siècle dumusée du Louvre1) a permis d’identifier deux œuvresimportantes de Pierre de Cortone (1597–1669) et deGiovanni Francesco Romanelli (1610–1662) quiavaient toutes deux perdu leur identité depuis la créa-tion du musée. Provenant des collections royales, pas-sées au Louvre lors de la Révolution française, ellesétaient tombées dans l’anonymat lorsque leurs ori-gines, pourtant bien connues jusqu’à cette époque,avaient cessé d’être prises en compte.

1. LE ‘TRIOMPHE DE BACCHUS’ DE PIERRE DE CORTONE

Déroulé en 1995, ce tableau (figg. 1, a-c) était alorsdans un état de conservation très médiocre.2) S’il étaitinventorié depuis le XIXe siècle comme une copied’après Nicolas Poussin (1594–1665),3) la vision direc-te rendue possible par l’opération de déroulage a per-mis de relever les parentés très fortes de sa composi-tion avec celle du ‘Triomphe de Bacchus’ (Rome,Pinacoteca Capitolina)4) (fig. 2), depuis longtempsadmis comme une peinture autographe de Pierre deCortone; en raison de la mauvaise lisibilité de l’imagepeinte, d’autre part, on pouvait proposer d’y recon-naître une copie ancienne. Pourtant, les diverses don-nées disponibles sur son origine permettaient d’assu-rer qu’il s’agissait d’une œuvre revenant certainementà l’artiste. A défaut de restituer la totalité de l’imagepeinte initiale, la récente restauration a confirmé sonexcellente qualité, tout en aidant à comprendre sonhistoire matérielle.5)

A présent remonté sur un châssis, le tableau estpeint sur une toile constituée d’un rectangle principalde 125 × 187 cm complété par une bande horizonta-le de 10 cm de haut. En outre, ce rectangle avait étéagrandi avant l’application de la couche picturale parune bande verticale de 135 × 17 cm sur le côtégauche, et l’ensemble ainsi formé avait été complété àson tour, en bas par une bande horizontale de 9 × 204cm, en haut par une autre bande de 19 × 204 cm.

L’historique du ‘Triomphe de Bacchus’ peut êtreétabli de manière continue depuis 1644. A cette date,il fut offert par le marquis Matteo Sacchetti(1595–1659) au cardinal Jules Mazarin (1602–1661);

acquis des héritiers de ce dernier par le roi Louis XIVen 1665, il n’a plus quitté les collections royales par lasuite, avant de passer au Louvre lors de la création dumusée.6) Les conditions de son arrivée en possessionde Mazarin sont désormais bien connues.7) Le 25 avril1644, Elpidio Benedetti, l’un des agents du cardinal àRome, lui écrivait qu’il avait remercié en son nom leprince [vedi testo autore] Sacchetti pour le don d’«untrès beau tableau (…) estimé de tous la meilleure piècequ’ait jamais faite le Seigneur Pietro», c’est–à–direPierre de Cortone, protégé de la famille Sacchetti;mais il lui avait été impossible jusque–là de l’envoyeren France car les Sacchetti l’avaient retenu pour enfaire préalablement réaliser une copie. Dans deuxlettres ultérieures adressées au début de 1645, Bene-detti s’inquiétait de savoir s’il était bien parvenu enpossession du cardinal et mentionnait pour la premiè-re fois son sujet, «une Bacchanale de M[onsieur] Pie-tro da Cortona»; les archives de la famille Sacchetticonservent par ailleurs un reçu de Matteo Sacchetti,daté du 2 mars 1644 et se rapportant à une dépensed’encadrement pour une ‘Bacchanale’ de Pierre deCortone, «qu’on envoie en France au cardinal Maza-rin». Ni les correspondances échangées par Benedettiet Mazarin, ni les Libri Mastri des Sacchetti n’enregis-trent à cette date la commande d’une telle œuvre àl’artiste mais dès 1639, deux tableaux sur ce sujetétaient cités dans un inventaire des collections de cettefamille.8)

Dès 1624–1625, dans une biographie de Pierre deCortone, Giulio Mancini décrivait deux tableaux de cesujet en précisant que dans l’un d’eux, les figuresétaient un peu plus petites que nature.9) Il mentionnaitcette composition comme «un trionfo di Baccho di figu-rette di due in tre palmi l’una» et dans une autre ver-sion postérieure de son texte, rédigée en 1626, il expli-quait qu’elle avait des figures «poco men del naturale»:le cardinal Mazarin aurait–il reçu l’un de ces tableaux?Mais dans ce cas, pourquoi Matteo Sacchetti aurait–ildifféré son départ afin de le faire copier? D’autre part,l’une des versions inventoriées en 1639 avait desdimensions identiques à celles d’une copie du‘Triomphe de Flore’ (Rome, Pinacoteca Capitolina)10)(fig. 3) d’après Nicolas Poussin: faut–il admettre aucontraire que Mazarin bénéficia de l’original de cettecomposition? Giovanni Battista Passeri, un autre bio-graphe de l’artiste romain écrivant vers 1670–1673,

85

STÉPHANE LOIRE

DEUX TABLEAUX RETROUVÉS AU LOUVRE:‘LE TRIOMPHE DE BACCHUS’ DE PIERRE DE CORTONE

ET ‘LE PASSAGE DE LA MER ROUGE’ DE GIOVANNI FRANCESCO ROMANELLI

décrit lui aussi une peinture ayant ce sujet parmi sespremières œuvres.11) On admet traditionnellement qu’ils’agit de la version de la Pinacoteca Capitolina, qui pro-vient des Sacchetti et serait antérieure à 1625. Riche deréférences formelles au langage de Titien, en particu-lier dans la gamme chromatique qui le distingued’autres créations contemporaines de Pierre de Corto-ne, ‘Le Triomphe de Bacchus’ révèle plus qu’aucunautre sa très probable méditation sur les ‘BacchanalesLudovisi’12) qu’il avait pu voir à Rome, au début desannées 1620, et dont l’exemple paraît avoir été déter-minant dans sa formation. Il reste que l’exemplaireromain de la composition est d’une facture assez sèche:la radiographie a montré l’absence de tout repentir etl’exécution semble correspondre à une reprise d’unprototype antérieur.13) On a donc été jusqu’à estimerrécemment qu’il pouvait s’agir d’une simple copie,14)dont l’original aurait été envoyé en France.15)

Le tableau à présent au Louvre se confond aveccelui des collections royales: c’est donc celui de la col-

86

1, a-c – PARIS, MUSÉE DU LOUVRE – PIERRE DE CORTONE:LE TRIOMPHE DE BACCHUS, VERS 1624–1625

1a

1b

lection Mazarin. Lors de la récente restauration, l’en-lèvement de l’ancienne toile de rentoilage a d’ailleursrévélé, sur son revers, un numéro 120 porté à l’encrequi correspond à celui de l’inventaire de Mazarindressé en 1653 où il était décrit comme «une ‘Baccha-nale’ avec plusieurs figures, long de travers, avec sabordure dorée entaillé d’or. Cortone».16) On retrouve‘Le Triomphe de Bacchus’ en 1661, dans l’inventaireaprès décès du cardinal où il figurait avec l’estimationde 1500 livres,17) une somme qui en faisait l’un destableaux les plus coûteux figurant dans ce document:à titre de comparaison, parmi d’autres peinturesfameuses passées depuis au Louvre, on peut citer le‘François Ier’ de Titien, prisé 500 livres, l’’Allégorie desVices’ de Corrège, estimée 4000 livres, ou encore, dumême, le ‘Vénus, Satyre et Cupidon’, prisé 5000 livres.En 1665, ‘Le Triomphe de Bacchus’ fut acquis pour lecompte de Louis XIV par Colbert, pour la somme de600 livres; malgré la différence importante entre cemontant et celui de l’inventaire de 1661, un écartdont on trouve d’autres exemples pour quelquestableaux fameux compris dans la même transaction,18)ces montants désignent à l’évidence une œuvre degrande qualité qui n’était pas considérée comme unecopie.19)

En dépit de son grand prix, ‘Le Triomphe de Bac-chus’ ne fut pas retenu pour orner les grands apparte-ments du château de Versailles: on le trouve en 1696dans le magasin des tableaux, à la surintendance desBâtiments du roi en 1709–1710.20) En 1722, il était ins-

tallé au château de Fontainebleau, toujours sous le nomde son auteur, dans une antichambre de la chambre deSaint–Louis.21) Il s’y trouvait encore quelques annéesplus tard, lorsque Piganiol de La Force (1742, 1765)précisait qu’il y était avec “quelques” tableaux de Pous-sin.22) C’est sans doute cette utilisation à des fins déco-ratives qui entraîna l’agrandissement de sa compositionpar deux bandes horizontales; elle est probablementaussi à l’origine de son état malheureusement très lacu-naire.

A la même époque, en 1752, François–BernardLépicié, le garde des tableaux du roi, décrivait endétail la composition du tableau Mazarin dans soncatalogue des peintures de la Couronne.23) Dans sanotice, il faisait état d’une possible provenance Sac-chetti, en se fondant sur la lettre de la gravure de Pie-tro dell’Aquila (?–1692) qui reproduit plus vraisem-blablement l’exemplaire de la Pinacoteca Capitolina.En 1784, cette peinture était revenue à Versailles oùelle fut inventoriée à la surintendance des Bâtimentspar Louis–Jacques Durameau, le garde des tableauxdu roi, toujours sous le nom de Pierre de Cortone.24)Quelques années plus tard, le 4 mai 1798, elle étaitencore désignée comme «le Triomphe de Bacchus attri-bué à Pietro de Cortone, en très mauvais état», dansune liste des tableaux destinés à être envoyés de Ver-sailles au Louvre,25) mais elle perdit son identité peude temps après puisque dans le premier inventairedes collections des peintures du Louvre où elle appa-raît, l’Inventaire des musées royaux dressé en 1824, elle

88

3 – ROME, PINACOTECA CAPITOLINA – D’APRÈS NICOLAS POUSSIN: LE TRIOMPHE DE FLORE, AVANT 1639

figurait comme anonyme.26) Il ne fait aucun doute,pourtant, que ce tableau se confonds avec la toiledéroulée au Louvre en 1995: il portait alors sur saface une étiquette avec la mention «Commission desArts, 277», qui coïncide avec le numéro sous lequel ilétait inventorié à Versailles en 1794, à la surintendan-ce des Bâtiments du roi;27) la présence sur sa toiled’origine du numéro 120, correspondant à celui de latoile de Cortone dans l’inventaire Mazarin de 1653,confirme d’autre part qu’il s’agit bien de la mêmeœuvre.

‘Le Triomphe de Bacchus’ du Louvre est peint surun rectangle dont les mesures (H. 1,35 ; L. 2,04) sontvoisines de celles de la version romaine (H. 1,44 ; L.2,07), de composition identique. On ne peut manquerd’être surpris par le caractère hétérogène de son sup-port, constitué de plusieurs pièces de toiles assem-blées, ce qui pourrait constituer un argument enfaveur de son caractère original: l’auteur de cette toileaurait élaboré sa composition, sur un support agrandilors de sa conception alors qu’un copiste en auraitplus vraisemblablement peint la reproduction sur unetoile homogène. De plus, la qualité décevante del’exemplaire romain, comme les éléments de prove-nance disponibles, sont des arguments sérieux enfaveur de sa priorité. La récente restauration, d’autrepart, a révélé plusieurs repentirs, dans les arbres et surun personnage placé en bas à droite, dont l’autre ver-sion est dépourvue. Il reste environ 40% de peintureoriginale sur cette œuvre malheureusement ruinée,

dont il n’était pas envisageable de compléter leslacunes lors de la récente restauration. La composi-tion paraît légèrement réduite en haut et en bas, cequi pourrait correspondre à une réduction provoquéepar son agrandissement, au XVIIIe siècle, pour sa pré-sentation à Fontainebleau.28) Mais la belle qualité desparties subsistantes, qu’il s’agisse des figures ou dupaysage, invite à supposer qu’il doit s’agir d’untableau autographe de Pierre de Cortone peint pourles Sacchetti, au milieu des années 1620.

‘Le Triomphe de Bacchus’ de la Pinacoteca Capitoli-na ne comporte pas de repentirs et son exécution est àla fois fluide et un peu sèche. On peut donc envisagerqu’il ait été précédé par le présent tableau et qu’il seconfondrait éventuellement avec la copie mentionnéepar Elpidio Benedetti en 1644, dont la réalisationaurait retardé l’envoi en France de l’original, à présentau Louvre. Dès le XVIIIe siècle, l’œuvre des collectionsSacchetti était associée à une copie du ‘Triomphe deFlore’ (fig. 3) d’après Nicolas Poussin,29) aussiconvient–il de récapituler les données disponibles surle prototype de cette composition, à présent conservéau Louvre (fig. 4).30)

‘Le Triomphe de Flore’ de Poussin est parvenu enpossession de Louis XIV en 1685, lorsqu’il fut venduau roi par le cardinal Aluigi (Luigi Alessandro) Omo-dei (1607–1685), avec ‘L’Enlèvement des Sabines’(Paris, musée du Louvre) de Poussin.31) Giovanni Pie-tro Bellori32) comme André Félibien33) assurent que

89

4 – PARIS, MUSÉE DU LOUVRE – NICOLAS POUSSIN: LE TRIOMPHE DE FLORE, VERS 1627

cette œuvre fut peinte pour ce personnage. Les deuxtableaux étaient en possession du prélat en 166434) etsans doute bien auparavant puisqu’il semble avoircherché à s’en défaire dès 1655.35) ‘Le Triomphe deFlore’ est généralement daté vers 1627–1628, à unmoment où Omodei était encore très jeune; il nereçut d’autre part le chapeau de cardinal qu’en 1652et l’on a considéré que ce détail rendait probléma-tique l’origine indiquée par Bellori et Félibien. Ondoit toutefois souligner qu’il portait, dès le 30 juillet1627, le titre de protonotaire apostolique participan-

tium, ce qui révèle une insertion précoce dans lemilieu artistique romain et rend plus vraisemblablel’idée qu’il ait pu être, à l’âge de vingt ans, le com-manditaire d’une œuvre aussi importante que ‘LeTriomphe de Flore’.36)

Les difficultés suscitées par l’âge du commanditaireavaient conduit à envisager que l’original de Poussinait été commandé par Marcello Sacchetti (1586–1629)afin de servir de pendant au ‘Triomphe de Bacchus’de Cortone; les deux peintures auraient donc été exé-

90

5 – PARIS, MUSÉE DU LOUVRE – GIOVANNI FRANCESCO ROMANELLI: LE PASSAGE DE LA MER ROUGE, 1657–1660

cutées pour les Sacchetti et la copie de celle de Corto-ne aurait remplacé l’original après avoir quitté les col-lections de cette famille.37) Cette supposition est ingé-nieuse mais elle ne peut être retenue, pour plusieursraisons: les dimensions du ‘Triomphe de Flore’ sontsensiblement plus grandes que celles du ‘Triomphe deBacchus’;38) si la copie de la composition de Poussinsemble avoir très tôt figuré chez les Sacchetti, il n’exis-te aucune indication d’un passage de l’original chezcette famille; enfin, l’origine indiquée pour cetteœuvre par Bellori et Félibien reste actuellement laplus vraisemblable. Mais cette hypothèse avait le méri-te d’associer très tôt les deux compositions et leur rap-prochement pourrait bien constituer un autre argu-ment décisif en faveur de la priorité du présenttableau sur celui de Rome.

La date d’entrée dans la collection Sacchetti de cedernier n’est pas connue, ni celle de la copie de lacomposition de Poussin. En dépit des différences dedimensions, toutefois, il semble possible d’identifier‘Le Triomphe de Bacchus’ de la Pinacoteca Capitolinaavec un «quadro con il trionfo di Bacco cola cornicedorata alto p. 7 e lungo 8 inc.« [1,56 x 1,79 m] inven-torié en 1639 dans leur collection, et ‘Le Triomphe deFlore’ du même musée avec «un quadro con il trionfodi Flora colla cornice dorata p. 7 e lungo p. 8 inc.»,qui constituait vraisemblablement son pendant.39)Qu’il s’agisse bien des deux tableaux romains sembleassuré par leur présence dans un inventaire postérieurdressé en 1748, avec des dimensions encore moinsimportantes de 6 palmes sur 7 [1,34 x 1,56 m], le pre-mier sous le nom de Pierre de Cortone avec une esti-mation de 1200 écus, le second sous celui de Poussinet une valeur de 1000 écus.40) Entretemps, vers 1688,un autre document citait deux tableaux qui paraissentde nouveau leur correspondre.41)

Si l’on considère à présent les quatre tableaux prisen compte et les documents actuellement disponiblestels qu’ils ont été interprétés ici, on pourrait envisagerqu’ils aient été peints dans l’ordre suivant:

1. En 1624–1625, Pierre de Cortone peignait ‘LeTriomphe de Bacchus’ à présent au Louvre pour lafamille Sacchetti.

2. Deux à trois ans plus tard, environ, Poussin exé-cutait à son tour l’original du ‘Triomphe de Flore’,également conservé au Louvre, pour le cardinal Omo-dei.

3. A une date postérieure mais avant 1639, cesecond tableau faisait l’objet d’une copie réduite desti-née à être associée, dans la collection Sacchetti, à l’ori-ginal de Pierre de Cortone.

4. En 1644, Matteo Sacchetti offrait ce dernier aucardinal Mazarin mais ne l’expédiait en Francequ’après en avoir fait exécuter une copie: il s’agiraitdu ‘Triomphe de Bacchus’ de la Pinacoteca Capitoli-na, de dimensions analogues à celle de l’original par-venu en France, et donc à celles de la copie d’aprèsPoussin restée depuis à Rome.42)

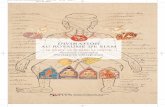

2. ‘LE PASSAGE DE LA MER ROUGE’ DE GIOVANNI FRAN-CESCO ROMANELLI

Ce tableau (fig. 5) provient du décor du Cabinet surl’eau de la reine mère Anne d’Autriche, dans sonappartement d’été du palais du Louvre.43) Retiré decette pièce à la fin du XVIIIe siècle, lors des transfor-mations de cet appartement entraînées par la créationdu musée du Louvre, il était considéré comme man-quant avant d’être retrouvé en 2000 au château deCompiègne, dans une réserve extérieure du musée duLouvre où il avait été transféré, sans doute au débutdu XXe siècle.44) Comme pour ‘Le Triomphe de Bac-chus’ de Pierre de Cortone, sa “disparition” long-temps présumée tient essentiellement à l’anonymatdans lequel il dut tomber rapidement après sondémontage du Cabinet sur l’eau.

Cette pièce était située dans un appartement que lareine Anne d’Autriche fit aménager à partir de 1655.En octobre 1652, au retour du jeune roi Louis XIV àParis après la Fronde, la veuve de Louis XIII s’étaitinstallée dans un appartement situé aurez–de–chaussée de l’aile sud de la Cour carrée dupalais du Louvre, comme l’avait fait Marie de Médicisen 1613. Orienté au sud, vers la Seine, il avait toute-fois l’inconvénient d’être très chaud pendant l’été et lareine en fit aménager un autre qui donnait égalementsur son jardin, sous la Petite Galerie, devenue par lasuite galerie d’Apollon. Succédant à Jacques Lemer-cier comme architecte du palais à la mort de celui–ci(1654), Louis Le Vau entreprit l’année suivante les tra-vaux qui allaient définir les six pièces en enfiladecomposant cet appartement; entre 1655 et 1657, cinqde ces salles furent ornées de stucs par Michel Anguier(1612–1686) et Pietro Sasso (?–1686), et de peinturesexécutées par Giovanni Francesco Romanelli.45) Don-nant sur la Seine, le Petit Cabinet de la reine, ou Cabi-net sur l’eau, était la dernière pièce en allant vers lesud. Plusieurs marchés notariés, passés entre 1655 et1657, permettent de suivre d’assez près la chronologiedu chantier de l’appartement d’Anne d’Autriche quiétait placé sous la direction du peintre italien.46) Ilslaissent supposer que le décor du Cabinet sur l’eau futréalisé en dernier: un marché pour le lambris ornantles murs fut passé le 15 avril 1657 et l’ensemble restaitinachevé en septembre de la même année, alors quel’artiste était de retour à Viterbe, sa ville natale.47) Parla suite, les peintures étaient envoyées d’Italie et dansune lettre adressée le 4 août 1660, Romanelli précisaitqu’il travaillait à un «petit tableau», le «dernier» desti-né au décor du Cabinet sur l’eau.48) Comme la date de1660 est aussi celle qui figure sur les deux sujetsbibliques peints par Pierre Patel pour la mêmepièce,49) on peut supposer que l’ensemble du décorétait achevé à cette date.

Le plafond du Cabinet sur l’eau était orné d’un sujetallégorique exécuté par Romanelli (fig. 9).50) Sur sesparois, sept tableaux peints sur toile par le même artis-

91

te et deux autres dus à Pierre I Patel (1605–1676), tousconsacrés à l’histoire de Moïse, étaient encastrés dansdes lambris51) (figg. 6–8). Le plus grand de tous, ‘LesIsraélites recueillant la manne dans le désert’52) (fig. 10)était placé sur la paroi nord du Cabinet sur l’eau (fig.8), celle faisant face à la Seine; il était encadré pardeux doubles portes surmontées chacune d’une toilede Patel, l’une fausse, à gauche, et l’autre donnantaccès à la Chambre de la reine, à droite. Il n’existeaucun document permettant d’établir l’ordre d’exécu-tion des sept tableaux de Romanelli, dont cinq seule-ment étaient prévus par le marché notarié de 1657.53)Il est vraisemblable que le programme du décor futmodifié en cours d’exécution, peut–être après ledépart de l’artiste. A plusieurs reprises au cours duXVIIIe siècle, les sept tableaux de Romanelli furentmentionnés en ce lieu, souvent de manière louangeu-se. Trois d’entre eux avaient été reproduits sous formede gravures pour le ‘Recueil Crozat’ (1729),54) et tous

furent décrits en détail par Lépicié en 1752 commedes éléments remarquables des collections royales.Mais l’ensemble du décor fut déposé à partir de 1798,lors de la transformation du palais du Louvre enmusée: il s’agissait de réunir la Chambre de la reine etle Cabinet sur l’eau afin de permettre, notamment, deprésenter le groupe antique du ‘Laocoon’ au boutd’une longue perspective. Le plafond de marqueteriede bois était détruit et remplacé par un plafond peint,les panneaux des lambris furent remontés en1816–1817 dans la salle du Livre d’or au palais duLuxembourg, et les tableaux de Romanelli étaient dis-persés.

Dès 1752, Lépicié décrivait ‘Le Passage de la merRouge’ «en si mauvais état qu’il est impossible de jugerdu mérite de la couleur»55) et son piètre état de conser-vation pourrait avoir entraîné rapidement l’oubli deson attribution et de son origine. L’identification de latoile retrouvée avec celle du décor du Louvre ne faitaucun doute: àvec ses dimensions et sa composition,elle correspond à celle décrite brièvement par NicolasBailly (1709–1710) comme «Moyse vestu d’une roberouge et d’une draperie bleuë, tenant sa verge sur lebord de la mer, qui fait passer le peuple de Dieu; unefemme près de lui portant un enfant; figures plus quede demi nature».56) Quant à la description de Lépicié,elle confirme elle aussi ce rapprochement puisqu’ellementionnait notamment, sur le premier plan, à

93

9 – LILLE, MUSÉE DES BEAUX–ARTS – GIOVANNI FRANCESCO ROMANELLI: LA GLORIFICATION DE LA FRANCE, 1657–1660

6 – RESTITUTION DU PLAN DU PETIT CABINET SUR L’EAU DE L’AP-PARTEMENT D’ÉTÉ D’ANNE D’AUTRICHE AU LOUVRE

7 – RESTITUTION DES PAROIS NORD ET SUD DU PETIT CABINETSUR L’EAU DE L’APPARTEMENT D’ÉTÉ D’ANNE D’AUTRICHE AULOUVRE

8 – RESTITUTION DES PAROIS OUEST ET EST DU PETIT CABINETSUR L’EAU DE L’APPARTEMENT D’ÉTÉ D’ANNE D’AUTRICHE AULOUVRE

gauche, «une femme portant un enfant qu’elle nourrit;cette femme tient de la main droite un autre enfant quimarche à ses côtés. Les Hébreux, chargés de leursbagages, sont placés sur la partie opposée». Ce tableauétait placé sur le petit côté ouest du Cabinet sur l’eau(fig. 8), en pendant de ‘L’Adoration du veau d’or’, laseule œuvre peinte par Romanelli pour cette pièce quin’ait pas encore été retrouvée.

Outre le panneau du compartiment central du pla-fond envoyé à Lille dès 1801 (fig. 9), six des sept pein-tures exécutées par Romanelli pour les parois sont àprésent localisées. Quatre sont conservées au Louvre:il s’agit des ‘Israélites recueillant la manne dans ledésert’ (fig. 10), du ‘Miracle des cailles’ (fig. 11),57) du‘Moïse défendant les filles de Jethro’ (fig. 12)58) et du‘Passage de la mer Rouge’ (fig. 5) récemment retrouvé.Le ‘Moïse sauvé des eaux’ (fig. 13) a été envoyé aumusée national du château de Compiègne au XIXe

siècle59) tandis que ‘Le Frappement du rocher’ (fig. 14)

a été identifié récemment dans l’église de Morancez(Eure–et–Loir).60)

Comme toutes les autres toiles peintes par Romanel-li pour cette pièce, ‘Le Passage de la mer Rouge’illustre un épisode biblique tiré de l’‘Exode’ (14,15–31): après l’extermination des premiers–nés desEgyptiens, le Pharaon s’était décidé à laisser Moïsepartir avec les Hébreux, avant de se raviser et de lan-cer son armée à la poursuite des fugitifs; lorsqu’ils leseurent rejoints sur les bords de la mer Rouge, les eauxs’ouvrirent devant les Hébreux puis se refermèrentavant d’engloutir les Égyptiens. Cet épisode a étéinterprété par les théologiens du Moyen Âge commeayant une double signification symbolique: le passagede la mer Rouge représente à la fois le salut des fidèlesqui se purifient par le baptême et la damnation deleurs persécuteurs.61) Mais à l’exception de quelquestapisseries, il a fait l’objet de représentations peu nom-breuses à l’époque moderne: peut–être avant tout pro-

94

10 – PARIS, MUSÉE DU LOUVRE – GIOVANNI FRANCESCO ROMANELLI:LES ISRAÉLITES RECUEILLANT LA MANNE DANS LE DÉSERT, 1657–1660

pice à de vastes compositions spectaculaires compor-tant de nombreux acteurs, il convenait mieux à desœuvres de dimensions réduites qu’à des scènes mon-trant des figures de grande taille.62) Dans la toile duLouvre, Romanelli a représenté le passage proprementdit: après avoir franchi la mer Rouge, brandissant dansun geste impérieux la baguette de thaumaturge qui lui

avait servi à fendre les eaux, Moïse se retourne pourleur ordonner de submerger les Égyptiens. Evaluant‘Le Passage de la mer Rouge’ beaucoup plus sévère-ment que les autres toiles de ce cycle, Lépicié jugeaitque Romanelli avait «manqué son sujet, & que sa com-position ne rend nullement l’idée que nous avons de cemiracle»;63) on peut estimer au contraire qu’il est par-

95

11 – PARIS, MUSÉE DU LOUVRE – GIOVANNI FRANCESCO ROMANELLI: LE MIRACLE DES CAILLES, 1657–1660

12 – PARIS, MUSÉE DU LOUVRE – GIOVANNI FRANCESCO ROMANELLI: MOÏSE DÉFENDANT LES FILLES DE JETHRO, 1657–1660

venu, dans un format particulièrement contraignant, àsuggérer de manière efficace l’intervention miraculeu-se de Moïse, la fuite des Hébreux et l’imminence de lasubmersion des Egyptiens.

L’identification récente du ‘Frappement du rocher’(fig. 14) de Morancez et celle du ‘Passage de la merRouge’ (fig. 5) permettent de restituer à peu près com-plètement l’aspect du décor peint du Cabinet sur l’eaude l’appartement d’été de la reine Anne d’Autriche.64)Toutefois, il manque encore ‘L’Adoration du veau d’or’,une œuvre dont le sujet était encore une fois tiré d’unépisode de l’histoire de Moïse narrée dans l’‘Exode’(32, 1–6). La composition de cette peinture ne fut mal-heureusement pas gravée au XVIIIe siècle. Mais sesdimensions sont connues et l’on dispose à son sujetd’une précieuse description de Lépicié (1752), quisignalait son mauvais état: «Deux Israëlites placés sur

les gradins qui élèvent le piédestal où le veau d’or estposé, sont occupés à le parer avec des guirlandes defleurs. Une femme à genoux et dans un mouvementd’adoration, tient son enfant, qui a les mains jointes enregardant cette même idole, encensée par un autreIsraëlite, qui a la tête couverte d’un voile de couleurviolette. On voit à ses côtés une autre figure de femmequi joue du tambour de basque. Ce tableau a beaucoupsouffert, cependant on apperçoit une bonne couleurdans les parties qui ne sont point endommagées. Lacomposition en général est noble et simple, et les carac-tères des deux femmes ont de l’expression et de l’agré-ment. Il y a de la finesse dans le dessein, et un bonchoix dans les draperies».65) Le tableau ne semble pasfigurer dans l’Inventaire Napoléon rédigé vers 1810, cequi laisse présumer qu’il avait déjà quitté les collectionsdu musée à cette époque, ou pire, qu’il n’avait pas sur-vécu au démontage du Cabinet sur l’eau.66) Il est pos-

96

13 – COMPIÈGNE, MUSÉE NATIONAL DU CHÂTEAU DE COMPIÈGNE

GIOVANNI FRANCESCO ROMANELLI:MOÏSE SAUVÉ DES EAUX, 1657–1660

sible, toutefois, qu’un dessin du musée des Offices67)(fig. 15) correspondant assez bien à la description deLépicié soit en rapport avec sa composition.

Le décor du Cabinet sur l’eau était entièrementconsacré à l’histoire de Moïse, alors qu’il est exception-nel de rencontrer des cycles peints sur ce thème. Il étaitplus fréquemment traité dans des tapisseries et la pré-sence d’un tel ensemble dans les appartements d’été dela reine mère, où la plupart des sujets étaient d’inspira-tion profane, ne manque pas d’intriguer. Au XVIIesiècle, Nicolas Poussin est l’un des seuls autres artistes àavoir donné «les éléments dispersés d’un cycle presquecomplet de la légende de Moïse»68) et une tenture endix pièces de la ‘Vie de Moïse’ devait être tissée auxGobelins, d’après huit tableaux de Poussin et deux deCharles Le Brun (1619–1690).69) À l’époque où Roma-nelli projetait les décors du Louvre, plusieurs composi-

tions de l’artiste normand inspirées par l’histoire deMoïse et en possession d’amateurs français avaient déjàacquis une grande renommée.70) Mais le choix du pro-phète pour le décor du Cabinet sur l’eau attend encoreune explication satisfaisante: la présence de Moïse danscette pièce revêtait–elle un caractère symboliqued’ordre religieux? Le thème du ‘Moïse sauvé des eaux’avait été souvent interprété comme une préfigurationde l’Enfant Jésus échappant à la persécution d’Hérodeet ‘Le Frappement du rocher’, ‘Le Miracle des cailles’comme ‘La Récolte de la Manne’ pouvaient l’êtrecomme des symboles de l’eucharistie. Pourtant, s’il esttrès remarquable que les sujets bibliques le plus souventfigurés par les artistes au XVIIe siècle soient précisé-ment ceux qui avaient jadis un caractère symbolique,les artistes de cette époque voyant dans l’«Ancien Testa-ment un récit, non un symbole, et ils représentent lesépisodes bibliques pour le plaisir des yeux».71)

97

14 – MORANCEZ (EURE–ET–LOIR), ÉGLISE PAROISSIALEGIOVANNI FRANCESCO ROMANELLI:

LE FRAPPEMENT DU ROCHER, 1657–1660

Est–il possible qu’ait été attaché à ce décor un sym-bolisme d’ordre philosophique ou politique, plutôtque religieux? Assez rares, des sujets tels que ‘Le Pas-sage de la mer Rouge’ et ‘Moïse défendant les filles deJethro’ avaient été jadis interprétés comme des allégo-ries de la victoire de la Raison sur les Plaisirs et lesSens.72) Ainsi, la présence du prophète qui avait menéles Hébreux hors d’Égypte aurait pu, dans le décor duLouvre, constituer une célébration allégorique de laRaison, l’une des principales vertus nécessaires ausouverain telles que les définissaient alors des traitéspolitiques.73) Peut–on imaginer aussi que la proximitéde la Seine ait motivé le choix de plusieurs sujets liés àl’eau? Le décor faisait–il allusion au jeune Louis XIV,héritier longtemps attendu, à la fois avenir et sauveurde la dynastie? Il est possible, encore, que la reine aitsouhaité d’emblée que la pièce la plus intime de sonvaste appartement devienne son oratoire et reçoive undécor d’inspiration religieuse.74) On ne peut exclure,d’ailleurs que Romanelli lui–même ait guidé le choixdu thème principal du décor de ce cabinet et celui dessujets représentés. Il est frappant, enfin, de relever lesparentés entre le cycle destiné à Anne d’Autriche etune série de quatre sujets inspirés par l’histoire de

Moïse, dont trois communs à cette série, à laquelleRomanelli avait collaboré en 1632–1634 aux côtés dePierre de Cortone et de Nicolas Poussin.75) Respon-sable de l’ensemble des décors de l’appartement d’étéde la reine, l’artiste romain aurait pu souhaité réaliserseul un ensemble comparable dans ce lieu prestigieux,à l’égal de celui qu’il avait déjà peint, encore jeune,avec deux des plus grands peintres du siècle.

1) S. LOIRE, Peintures italiennes du XVIIe siècle du muséedu Louvre. Florence, Gênes, Lombardie, Naples, Rome etVenise, Paris 2006.

2) Paris, Musée du Louvre, INV. 7320. Toile. H. 1,63; L.2,04 (dimensions antérieures: 1661: H. 1,40; L. 1,96; 1683:H. 1,37; L. 1,97; 1709–1710: H. 1,37; L. 1,97; 1752: H.1,66; L. 2,05; 1784: H. 1,65; L. 2,05; Inventaire Villot (vers1858): H. 1,64; L. 2,00). Loire, op. cit., 2006, pp. 122–124,repr. couleurs.

3) I. COMPIN, A. ROQUEBERT, Catalogue sommaire illustrédes peintures du musée du Louvre et du musée d’Orsay.III–IV–V. École française, 4, Paris 1986, p. 147, non repro-duit (“D’après Poussin?”). Le tableau ne figure pas dans lesprécédents catalogues du musée.

4) Rome, Pinacoteca Capitolina, Inv. 58. Toile. H. 1,44; L.2,07. G. BRIGANTI, Pietro da Cortona, Florence 1962 (1982),pp. 165–167, n° 9, pl. 29–33; M. CARDINALI, M. B. DE RUG-GERI, C. FALCUCCI, P. MASINI, Pietro da Cortona, il meccanis-mo della forma. Ricerche sulla tecnica pittorica (cat. exp.Rome, 1997–1998, Pinacoteca Capitolina), Milan 1997, pp.90–98, repr. couleurs; P. MASINI dans S. GUARINO, P. MASINI,Pinacoteca Capitolina. Catalogo generale, Milan 2006, pp.376–378, n° 171, repr. couleurs .

5) Restauration du support (enlèvement de l’anciennetoile de rentoilage et pose d’une toile de doublage) parJean–Pascal Viala, 2003; couche picturale restaurée parEmmanuel Joyerot et Claudia Sindaco, 2003–2004.

6) L’œuvre a été longtemps retenue comme perdue,notamment par F. ENGERAND (Inventaire des tableaux duRoy, rédigé en 1709 et 1710 par Nicolas Bailly, publié parFernand Engerand, Paris 1899, p. 48, n° 2), et par A. BRE-JON DE LAVERGNÉE (L’Inventaire Le Brun de 1683. La Col-lection de tableaux de Louis XIV, Paris 1987, p. 188, n° 129).

7) P. MICHEL,Mazarin, prince des collectionneurs. Les Col-lections et l’ameublement du cardinal Mazarin (1602–1661).Histoire et analyse, Paris 1999, pp. 135, 151, notes 323–333,243, 244, 315, 380–381, 580–581, n° 960.

8) «Un quadro con un trionfo di Bacco con la cornicedorata alto p. 7 e lungo p. 8 inc.» [H. 1,56; L. 1,79] et «unquadro alto p. 8 incirca [H. 1,79] con un trionfo di Baccotirato da due tigri» (J. M. MERZ, Pietro da Cortona. Der Auf-stieg zum führenden Maler im barocken Rom, Tübingen1991, pp. 298–299). Les deux oeuvres se trouvaient alorsdans l’«Appartamento della Signora», une désignation serapportant à Cassandra Ruccelai, épouse de Marcello Sac-chetti depuis 1637 (S. GUARINO, Pietro da Cortona.1597–1669 (cat. exp. Rome, Palazzo Venezia, 1997–1998),Milan 1997, p. 69).

9) G. MANCINI, Considerazioni sulla pittura (1617–1620),éd. A. MARUCCHI, L. SALERNO, Rome 1956–1957, 1, p. 262, 2,p. 166, note 1212.

98

15 – FLORENCE, MUSÉE DES OFFICES – GIOVANNI FRANCESCOROMANELLI: L’ADORATION DU VEAU D’OR (DESSINS)

10) Toile. H. 1,42; L. 2,06 (dimensions avant agrandisse-ments: H. 1,36; L. 2,01). S. GUARINO, Intorno a Poussin.Dipinti romani a confronto (cat. exp. Rome, Galleria Nazio-nale d’Arte Antica, Palazzo Barberini, 1994–1995), Rome1994, pp. 58–61, n° 6, repr. couleurs.

11) «Essendosi stabilito nella protezione della casa Sac-chetti fece per quei cortesi Cavalieri alcuni quadri di variatagrandezza il primo de quali un trionfo di Bacco giuoco chia-mato volgarmente Bacccanale in tela di minor proporzionedegli altri che viene ad essere quasi due volte lungo comealto. Finse una boscaglia di amenissima verdura, e fra l’in-treccio di alcuni alberi frondeggianti Bacco portato da alcu-ni Satiri. D’intorno a lui alcune femmine Baccanti saltandocon piacevoli scherzi suonando con i loro soliti istromenticonsueti a simili allegre baldanze, ma però non così liberenelle apparenti dimostrazioni che restino disgiunti da quellaconvenevole modestia dovuta. Alcuni fanciulli in diverseattitudini scherzanti, e tra gli altri un piccolo Satirino che sisolleva in punta de’ suoi piedi caprini per guardare dentroun’ urna antica, et in distanza il Tempio di Bacco d’ordinecorintio accompagnato con alcune figurine in distanza. Qua-dro di gusto non ordinario et in lui maneggiato uno stile difar paesi quanto all’ uso di frondeggiare estratto da miglioricon l’imitazione del vero, e formatone un modo di propriafantasia del quale si valse per sempre» (G. B. PASSERI, Le vitede’ pittori, scultori ed architetti che hanno lavorato in Roma(vers 1670–1673), éd. J. HESS, Die Künstlerbiographien vonGiovanni Battista Passeri, Leipzig–Vienne 1934, pp.375–376).

12) Titien, ‘Bacchus et Ariane’, 1522–1523, Londres,National Gallery; ‘L’Offrande à Vénus’ et ‘Bacchanale’,1518–1519, Madrid, Musée du Prado.

13) CARDINALI, DE RUGGERI, FALCUCCI, MASINI, op. cit.,1997–1998, p. 92.

14) MICHEL, op. cit., 1999, p. 151, note 330.

Guarino, op. cit., 1997, pp. 68–69.15) H. D’ORLÉANS, DUC D’AUMALE, Inventaire de tous les

meubles du cardinal Mazarin dressé en 1653 et publiéd’après l’original conservé dans les archives de Condé,Londres 1861, p. 137, n° 120 («Une Bacchante avec plu-sieurs figures long de travers, avec sa bordure entaillée d’orCartona»). Selon Michel (op. cit., 1999, p. 151, note 326), ilfaut lire ici plutôt le mot bacchanale.

16) T. YOSHIDA–TAKEDA, C. LEBRUN–JOUVE, Inventairedressé après le décès en 1661 du cardinal Mazarin (Mémoiresde l’Académie des Inscriptions et Belles–Lettres, 30), Paris2004, p. 179, n° 960, note 373 («Un autre faict par Pierre deCortonne sur toille representant une baccanalle avecq plu-sieurs figures, hault de quatre piedz quatre poulces et largede six piedz un poulce [H. 1,41; L. 1,98], garny de sa bordu-re de bois doré, prisé la somme de quinze cents livres»).

17) A. SCHNAPPER, Curieux du Grand Siècle. Collections etcollectionneurs dans la France du XVIIe siècle, Paris 1994, p.306.

19) La récente opinion de M. WEIL–CURIEL (Pierre deCortone et son influence: à propos de quelques tableauxconservés en France, Les Cahiers d’Histoire de l’Art, 3, 2005,p. 61, note 7) qui la qualifiait de copie était formulée sansexamen direct de cette peinture.

20) ENGERAND, op. cit., p. 48, n° 2.

21) ABBÉ P. GUIBERT, Description historique des chateau,bourg et forest de Fontainebleau, contenant une explicationhistorique des peintures, tableaux, reliefs, statues …, Paris1731, 1, pp. 115–116: «Huit Tableaux originaux ornent cetteAntichambre, & n’ont besoin d’aucun éloges que du nom deleurs Auteurs; ils ont été apportés en ce Château en mil septcent vingt–trois. Le premier entre la croisée & la porte duCabinet, est l’éducation de Bacchus, par le Poussin [Paris,musée du Louvre, INV. 7295], (...). Le troisiéme ensuivant,représente le triomphe de Bacchus, par Pierre de Cortone. Ila cinq pieds de haut sur six pieds quatre pouces de large [H.1,62; L. 2,06]». La date de 1722 pour l’installation du tableauest donnée par ENGERAND, op. cit., 1899, p. 48.

22) J.–A. PIGANIOL DE LA FORCE, Description historique dela ville de Paris et de ses environs, Paris 1742, 8, p. 126; éd.1765, 9, p. 215 («L’Antichambre n’étoit qu’une petitegarde–robe fort sombre, à laquelle on alloit par un corridorégalement étroit & obscur; mais en 1713, Louis XIV fitmurer ce passage, & ouvrir une croisée feinte qui étois sousune arcade, & par ce moyen, cette antichambre est devenueune assez grande piece qu’on a ornée de tableaux, dont il yen a quelques–uns du Poussin, & un de Pietre de Cortonne»).

23) F. B. LÉPICIÉ, Catalogue raisonné des tableaux du Royavec un abrégé de la vie des peintres, 1, Paris 1752, p. 161:«Bacchus, sur un char doré traîné par des panthères, estentouré de Bacchantes & de Faunes qui dansent: toutannonce le délire que ce Dieu sait inspirer. Silène, accablédes fumées du vin, accompagne le char: il est presque ren-versé sur son âne, qui lui–même est abattu, & dont un Saty-re relève la tête. Sur différens plans, des Silvains, des enfans& des Dryades, célèbrent à l’envi la gloire & la puissance dece nouveau Dieu. On voit à gauche du tableau deux élé-phans, montés chacun par un des suivans de Bacchus; à ladroite paroît un temple, dont le Prêtre est debout sur lesdegrés du portique: il attend l’arrivée des victimes pourcommencer le sacrifice. Le reste du fond représente un pay-sage de bon goût, avec des fabriques. Ce tableau est d’unecomposition charmante, & d’une belle couleur».

24) Inventaire des tableaux du Cabinet du Roy, placés à lasurintendance des Batimens de sa Majesté à Versailles. Faiten l’année 1784 (…) sous la garde du Sr Louis JacquesDurameau, (…) tome second: tableaux et bordures qui sontprésentement au magasin (Paris, Bibliothèque centrale desmusées nationaux, Ms. 31): «[N° du Catalogue] 72 / [N° desTableaux] 14615 . Cortone. Le Triomphe de Bacchus. pieds1 pouce [1,65]; 6 pieds 4 pouces [2,06]».

25) Y. CANTAREL–BESSON, Musée du Louvre (janvier1797–juin 1798). Procès–verbaux du Conseil d’administra-tion du “Musée central des Arts”, Paris 1992, pp. 278, 291.

26) Inventaire supplémentaire des peintures du Muséeroyal établi sous la Restauration (Inventaire “B”), 1824,Paris, Archives des musées nationaux (A.M.N.) 3DD1, p.509, M.R. B. 939: «Poussin (d’après), Triomphe de Bacchus.Toile. H. 1,64; L. 2,00. Mauvais état».

27) Inventaire des tableaux du cabinet du Roy, placés à lasurintendance de Versailles, 1794 (Paris, A.M.N., 1DD3), n°277. «Un tableau peint sur toile représentant Le triomphede Bacchus; par Cortone; de 5 pieds 1 pce de h. [1,65] sur 6pieds 4 pce de l. [2.06]. 3000 livres».

28) La partie la plus ancienne du support actuel s’arrêteen effet juste en–dessous des pieds de la figure assise à droi-

99

te de la composition qui, dans la version de la PinacotecaCapitolina, en est éloignée de 4/5 cm environ; une différen-ce comparable peut être observée dans le haut du tableau duLouvre: on peut estimer qu’il avait à l’origine des dimen-sions identiques à celles de la version romaine.

29) Voir note 8. Le rapprochement entre ces deux œuvresa été fait par A. MARABOTTINI (Mostra di Pietro da Cortona,cat. exp. Cortone, Museo Civico, Cortone 1956, pp. 26–27),qui retenait ‘Le Triomphe de Bacchus’ un original de Pierrede Cortone mais qualifiait en revanche ‘Le Triomphe deFlore’ de copie, «certainement commandée par les Sacchettipour lui servir de pendant». Après lui, la relation entre lesdeux œuvres fut admise par Briganti (op. cit., 1962, p. 166),qui soulignait toutefois que ‘Le Triomphe de Bacchus’ dePierre de Cortone avait certainement été peint avant l’arrivéde Poussin à Rome, en 1624.

30) P. ROSENBERG, Nicolas Poussin (cat. exp. Paris, GrandPalais, 1994–1995), Paris 1994, pp. 146–148, n° 13, repr.couleurs; J. THUILLIER, Nicolas Poussin, Paris 1994, p. 248,n° 56, repr.

31) La date de l’entrée de ces deux peintures dans la col-lection royale est connue avec certitude grâce à des corres-pondances publiées par A. BREJON DE LAVERGNÉE, Lettresinédites de Louvois conservées à Vincennes: le rôle de l’Aca-démie de France à Rome et les acquisitions d’œuvres d’art,Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art français, 1995(1996), pp. 145 (n° 16), 146 (n° 25), 151, note 7. Voir aussiB. GADY, L’étrange Monsieur de La Teulière, O. BONFAIT(éd.), L’idéal classique. Les échanges artistiques entre Romeet Paris au temps de Bellori (1640–1700). Actes du colloquede Rome, Académie de France à Rome, 2000, Paris 2002, p.168.

32) G. P. BELLORI, Le vite de’ pittori, scultori e architettimoderni, Rome, 1672, éd. E. BOREA, Turin 1976, p. 457.

33) A. FÉLIBIEN, Entretiens sur les vies et les ouvrages desplus excellens peintres anciens et modernes, 4, Paris 1685, p.327.

34) G. P. BELLORI, Nota delli musei, librerie, gallerie eornamenti di statue, e pitture, né palazzi, nelle case, e négiardini di Roma, Rome 1664, éd. E. ZOCCA, Rome 1976, p.35 [81].

35) Cette précision figure dans une lettre adressée deRome le 2 août 1655 par Louis Fouquet à son frère NicolasFouquet (J. THUILLIER, Pour un “Corpus Pussinianum”, A.CHASTEL (éd.), Actes du colloque Nicolas Poussin, Paris 1960,pp. 102–103): «Il y a néanmoins trois tableaux de M. Pous-sin à vendre chez des Romains, mais comme ce sont les troisplus grandes pièces qu’il aye faites et les plus achevées,chaque tableau est de deux cents pistoles, hors un qui estplus cher. (...) Il y en a deux que veut vendre le cardinalHomodei, qui y est contraint par les pertes que nos arméesluy ont fait souffrir dans le Milanois (...)». Malgré l’absencede titres, il est vraisemblable que cette mention s’appliqueaux deux tableaux que Bellori devait mentionner commepeints pour Omodei.

36) L’année de naissance d’Omodei est généralementfixée en 1608 mais elle serait antérieure d’une année selonle site Internet http://www.fiu.edu/~mirandas/cardinals/htm(The Cardinals of the Holy Roman Church), où l’on trouved’autres éléments biographiques détaillés à son sujet. A titrede comparaison, on peut relever que le cardinal Odoardo

Farnese (1573–1626) était à peine plus âgé lorsqu’il appelaAnnibal Carrache en 1594, afin de décorer son palaisromain.

37) Cette hypothèse est due à J. THUILLIER, Nicolas Pous-sin, Novare 1969, pp. 106–107. Elle a été rééxaminée etcontestée récemment par D. FREEDBERG (Poussin, Ferrari,Cortone et l’“Aetas Florea”, A. MÉROT (éd.), Nicolas Poussin(1594–1665). Actes du colloque organisé au musée duLouvre par le Service culturel du 19 au 21 octobre 1994,Paris 1996, pp. 347, 350–352), qui suggérait toutefois dedater ‘Le Triomphe de Flore’ vers 1630.

38) ‘Le Triomphe de Flore’ du Louvre mesure 1,65 ×2,41 m, ‘Le Triomphe de Bacchus’ des Musei Capitolini,1,44 × 2,07 m.

39) MERZ, op. cit., 1991, p. 294. Le palme romain mesure0,234 m.

40) MERZ, op. cit., 1991, p. 298; S. GUARINO, “I quadriSacchetti”, Guercino e le collezioni capitoline (cat. exp.Rome, Pinacoteca Capitolina, 1991–1992), Rome 1991, p.53, n° 173 («Altro quadro alto palmi 6 largo palmi 7 rappre-sentante il Trionfo di Bacco, di Pietro da Cortona scudi1200»), p. 54, n° 179 («Altro alto palmi 6 largo palmi 7 rap-presentante il Trionfo di Flora di Niccolò Possino scudi1000»). Rosenberg (op. cit., 1994, p. 199) donne à tort ladate de 1649 pour ce document établi lors de la création duMuseo Capitolino.

41) Inventaire cité par MERZ, op. cit., 1991, pp. 296, 298(«Un Baccanale in un paese con arbori grandi et un tempo;sileno sopra l’asino in terra, Bacco giovane sul carro tiratoda due Tigri, due a cavallo sopra due elefanti e molte altrefigure alto p. 7 o. 5 largo p. 9 o 10. [H. 1,65; L. 2,19] di Pie-tro da Cortona»).

42) Selon Guarino (op. cit., 1994, p. 61), cette copie a étéanciennement agrandie de 6 cm sur le bord supérieur, de 5cm à droite; cette transformation serait intervenue avant1639 puisqu’à cette date, les deux “pendants” avaient desdimensions identiques. Déja formulées en 2006 (LOIRE, op.cit., pp. 122–124), les propositions développées ici sur l’an-tériorité et la qualité di ‘Triomphe de Baccus’ du Louvre, etsur le statut de la version de la Pinacoteca Capitolinacomme probable réplique de ce prototype, ont été suiviesdepuis par P. MASINI (op. cit., 2006, pp. 376–378) et par J.M. MERZ (compte rendu de Loire, 2006, Kunstchronik, 60,2007, p. 298).

43) Paris, Musée du Louvre. INV. 8545 (anc. M.R. B.1333). Toile. H. 1,97; L. 1,45 (dimensions antérieures:1709–1710 et 1754: H. 1,95; L. 1,43; 1824: H. 1,98; L.1,50). La surface peinte recouvre un rectangle d’une largeurde 129 cm par 197 cm de hauteur, qui a été anciennementcomplété sur deux bandes latérales, actuellement très lacu-naires, d’une largeur de 9 cm chacune; avant la mise surchâssis aux dimensions actuelles, la toile était complétée enbas par une bande de 8 cm de largeur, qui a été repliée surce châssis. Loire, op. cit., 2006, pp. 276–277, repr. Restauréen 2003–2006 par Emmanuel Joyerot (support) et LaurentBlaise (couche picturale).

44) Due à l’auteur de ces lignes, cette identification a étésignalée pour a première fois par M. FAGIOLO DELL’ARCO,Pietro da Cortona e i “Cortoneschi”. Gimignani, Romanelli,Baldi, Il Borgognone, Ferri, Rome, 1998, rééd. Milan 2001,p. 118.

100

45) Sur ces décors, voir LOIRE, op. cit., 2006, pp.280–312.

46) Les contrats retrouvés ont été signalés par L. HAUTE-CŒUR, Le Louvre et les Tuileries de Louis XIV,Paris–Bruxelles, 1927. Sur cet ensemble, voir aussi L. HAU-TECŒUR, Histoire du Louvre. Le Château, le palais, lemusée. Des origines à nos jours. 1200–1928, Paris 1929; 2de

éd., Paris 1953; C. AULANIER, Histoire du Palais et du Muséedu Louvre. La Petite Galerie. Appartement d’Anne d’Au-triche. Salles romaines, Paris 1955; N. MILOVANOVIC, Roma-nelli à Paris: entre la galerie Farnèse et Versailles, O. BON-FAIT (éd.), L’idéal classique. Les échanges artistiques entreRome et Paris au temps de Bellori (1640–1700). Actes ducolloque de Rome, Académie de France à Rome, 2000, Paris2002, pp. 279–298.

47) Le retour de Romanelli à Viterbe est documenté parune lettre adressée au cardinal Francesco Barberini le 4 sep-tembre 1657 (O. POLLAK, Italienische Künstlerbriefe aus derBarockzeit, Jahrbuch der Königliche Preuszischen Kunst-sammlungen, Beiheft, 34, 1913, p. 56). Cette datation tardi-ve du décor du Cabinet sur l’eau semble confirmée par lefait qu’il n’est pas mentionné dans la description des décorsde l’appartement d’été de la reine publiée en 1657 par Asca-nio Amalteo (sur cette description, voir D. BODART, Une des-cription de 1657 des fresques de Giovanni Francesco Roma-nelli au Louvre, Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Artfrançais, 1974 (1975), pp. 43–50).

48) «Quà io mi vado sbrigando di un piccolo quadro, cheper esser l’ultimo che chiude il Gabinetto della Regina diFrancia e per haverne havute replicate istanze vedero finirloquesto mese essendomi gia sbrigato de gli affari familiariper haver già monacato la mia figliola» (lettre au cardinalFrancesco Barberini, publiée par POLLAK, op. cit., 1913, p.56, n° 14). Des paiements à des doreurs, et à Noël Coypelpour «les ouvrages de peinture qu’il fait aux croisées de l’ap-partement d’été de la reine mère», sont encore documentésen décembre 1665 (J.–J. GUIFFREY, Comptes des Bâtimentsdu roi sous le règne de Louis XIV, 1, Paris 1881, col. 71).

49) ‘Josabeth exposant Moïse sur le Nil’ et ‘Moïse enter-rant sous le sable l’Égyptien qu’il avait tué’ (Paris, Musée duLouvre. INV. 7126/7127. Tous deux sur toile, autrefoisovales, signés et datés «P. Patel 1660». H. 0,96; L. 0,86. N.COURAL, Les Patel. Pierre Patel (1605–1676) et ses fils. LePaysage de ruines à Paris au XVIIe siècle, Paris 2001, pp.168–171, n°s PP 40–41, repr.

50) Lille, Musée des Beaux–Arts. Toile. H. 1,84; L. 2,65.A. BREJON DE LAVERGNÉE, Seicento. Le Siècle de Caravagedans les collections publiques françaises, cat. exp. Paris,Grand Palais, Paris 1988–1989, pp. 336–337, n° 133, repr.couleurs; MILOVANOVIC, op. cit., 2002, pp. 292–293, fig. 17(‘Le Triomphe de la Raison’).

51) HAUTECŒUR (1927) a signalé le marché du 15 avril1657 relatif aux lambris de cette pièce, dont il a publié desextraits. Une restitution graphique détaillée de la disposi-tion des peintures a été donnée par Frédéric Didier dans O.MESLAY, A propos du cabinet du bord de l’eau d’Anne d’Au-triche au Louvre et de quelques découvertes au palais duLuxembourg, Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Artfrançais, 1994 (1995), pp. 49–66. Que Frédéric Didier, Elisa-beth Foucart–Walter et Olivier Meslay soient remerciés pouravoir accepté que ces restitutions soient reproduites ici.

52) Paris, musée du Louvre. INV. 676. Toile. H. 1,99; L.2,13 (dimensions antérieures: 1709–1710: H. 1,91; L. 2,13;1754: H. 1,95; L. 2,08). Sujet tiré de l’‘Exode’ (16, 13–17).LOIRE, op. cit., 2006, pp. 268–271, repr. couleurs.

53) La participation à cet ensemble de Patel, dont lesdeux tableaux portent la date de 1660, ne fut peut–êtredécidée qu’après le départ de Romanelli. L’introduction del’artiste parisien sur le chantier du Cabinet sur l’eau avaitsans doute été facilitée par son intervention antérieure surcelui de l’appartement d’hiver de la reine mère.

54) Recueil d’estampes d’après les plus beaux tableaux etd’après les plus beaux dessins, qui sont en France, dans lecabinet du Roy, dans celui de monseigneur le duc d’Orléans& dans d’autres cabinets. Divisé suivant les différentesécoles; avec un abrégé de la vie des peintres et une descrip-tion historique de chaque tableau, Paris 1729–1742.

55) LÉPICIÉ, op. cit., 1752, p. 169.56) ENGERAND, op. cit., 1899, p. 337, n° 4.57) INV. 577. Toile. H. 1,02; L. 1,95 (dimensions anté-

rieures: 1709–1710: H. 0,95; L. 1,97; 1754: H. 0,92; L.1,87). Sujet tiré de l’‘Exode’ (16, 13). LOIRE, op. cit., 2006, p.272, repr. couleurs.

58) INV. 578. Toile. H. 1,02; L. 1,95 (dimensions anté-rieures: 1709–1710 et 1754: H. 0,92; L. 1,87). Sujet tiré del’‘Exode’ (2, 11–23). LOIRE, op. cit., 2006, p. 273, repr. cou-leurs.

59) Dépôt du musée du Louvre, INV. 575. Toile. H. 2,01;L. 1,40. LOIRE, op. cit., 2006, p. 461, repr.

60) Toile. H. 1,87; L. 1,40. Ce tableau a été classé au titredes Monuments Historiques par arrêté du 27 juin 2000. Surcette œuvre, voir en particulier le ‘Recueil Crozat’ (1, 1729,p. 38, pl. 99); LÉPICIÉ, 1, 1752, p. 172; ENGERAND, 1899, p.337, n° 3; WEIL–CURIEL, op. cit., 2005, pp. 57, 59, fig. 16(“Romanelli et atelier”); LOIRE, op. cit., 2006, p. 270, fig.127 (“Romanelli”).

61) L. RÉAU, Iconographie de l’art chrétien, II, 1, Paris1956, pp. 192–195.

62) Voir notamment le tableau de Nicolas Poussin, ‘LePassage de la mer Rouge’, (1632–1634, Melbourne, NationalGallery of Victoria. T. H. 1,54; L. 2,10), et les nombreusesreprésentations de ce sujet par les peintres de la familleFrancken – Frans I (1542–1616), Frans II (1581–1642) etFrans III (1607–1667) – ou encore Hans III Jordaens (vers1595–1643/1644).

63) LÉPICIÉ, op. cit., 1752, p. 169.64) Un examen de la composition peinte du ‘Frappement

du rocher’, dont l’aspect et le format actuels correspondentà ceux que restitue la gravure du ‘Recueil Crozat’, montreque sa composition a été anciennement complétée sur lesbords verticaux, avant son installation dans les lambris duCabinet sur l’eau mais après son arrivée en France. Uneobservation similaire peut–être faite sur ‘Le Passage de lamer Rouge’, de sorte que ces deux peintures doivent figurerparmi celles que Romanelli envoya en France après sonretour en Italie. Le marché notarié de 1657 ne prévoyaitque cinq tableaux et ceux–ci pourraient avoir été comman-dés après cette date.

65) Ibidem, 1, 1752, p. 173 (donne les dimensions de 6pieds par 4 pieds 5 pouces, soit H. 1,95; L. 1,43). Le sujet

101

est tiré de l’‘Exode’ (17, 1–7). Un dessin de même sujet,conservé au Kunstmusem de Düsseldorf (FP 766. Pierrenoire, lavis. H. 0,192; L. 0,122), et montrant une composi-tion assez différente, avait été mis en relation avec sa com-position par D. GRAF (Meisterzeichnungen der SammlungLambert Krahe, cat. exp. Kunstmuseum, Düsseldorf1969–1970, p. 45, n° 76, repr.). Ce dessin a toutefois étéclassé parmi les anonymes par J. M. MERZ, Pietro da Corto-na und sein Kreis. Die Zeichnungen in Düsseldorf, Muni-ch–Berlin 2005, p. 522, n° 766.

66) ‘Le Frappement du rocher’ de l’église de Morancez nefigure pas non plus dans cet inventaire. Selon une inscrip-tion figurant sur le cadre de ce tableau, il aurait été «donnépar le maréchal–gouverneur des Invalides, frère de l’empe-reur [Napoléon Ier], à l’église de Morancez–Gourdez, le 13août 1851». Le château de Gourdez fut momentanémenthabité par Jérôme Bonaparte (1784–1860), frère de l’empe-reur Napoléon Ier, roi de Westphalie puis gouverneur desInvalides en 1849, qui quitta Gourdez en 1852.

67) Inv. 2981 S. Plume et encre brune, lavis. H. 0,232; L.0,155. MERZ, op. cit., 2005, pp. 173, 175, 460, note 58, fig.179 (ne fait pas le lien avec le tableau disparu).

68) RÉAU, op. cit., II, 1, 1956, p. 179.69) Dès le 15 septembre 1665, Paul Fréart de Chantelou

avait suggéré à Colbert de faire tisser une telle tenture maisle ministre n’avait «pas goûté cette proposition, pour la diffi-culté de réduire ces sujets en grand, qui ne sont exécutésqu’en petites figures» (P. FRÉART DE CHANTELOU, Journal devoyage du Cavalier Bernin en France (1665), éd. M. STANIC,Paris 2001, p. 181).

70) Peinte en 1639 pour Fréart de Chantelou, ‘La Manne’(Paris, Musée du Louvre) entra en possession du surinten-dant Fouquet avant 1661.

71) E. MÂLE, L’Art religieux après le concile de Trente.Étude sur l’iconographie de la fin du XVIe, du XVIIe, duXVIIIe siècle: Italie, France, Espagne, Flandres, Paris 1932,p. 345. Au XVIIe siècle, «nous voyons peu à peu les récits dela Bible perdre leur signification prophétique et devenir desimples thèmes décoratifs» (ibidem, p. 346).

72) Cette interprétation allégorique des deux sujets estmentionnée par A. BLUNT (Nicolas Poussin, New York 1967,p. 180) qui se fonde sur le De Mutatione nominum (110,112, 113) de Philon d’Alexandrie, un philosophe grec du Iersiècle après Jésus–Christ.

73) MILOVANOVIC, op. cit., 2002, p. 288.74) Le mobilier inventorié dans cette pièce à sa mort

comprenait notamment «un tableau d’argent représentant laVierge et saint Joseph», ainsi que «vingt quatre flambeauxargent vermeil doré» (J. CORDEY, L’inventaire après–décèsd’Anne d’Autriche et le mobilier du Louvre, Bulletin de laSociété de l’Histoire de l’Art français, 1930, p. 267; AULA-NIER, op. cit., 1955, p. 29).

75) Nicolas Poussin, ‘L’Adoration du veau d’or’ (Londres,National Gallery), et ‘Le Passage de la mer Rouge’ (Mel-bourne, National Gallery of Victoria); Pierre de Cortone, ‘LaRécolte de la manne’, et Romanelli, ‘La Construction dutabernacle’ (tous deux à Turin, Palazzo della Provincia). Lareconstitution de cet ensemble commandé par le collection-neur piémontais Amedeo Dal Pozzo (1579–1644), marquisdi Voghera, est due à A. CIFANI, F. MONETTI (The dating ofAmedeo Dal Pozzo’s paintings by Poussin, Pietro da Cortonaand Romanelli, The Burlington Magazine, 142, 2000, pp.561–564). On ignore si ces tableaux, de mesures très voi-sines, ont été initialement destinés au décor d’une seulepièce.

102

BOLLET T INO D’ARTEMINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

4 ANNO 2009 ANNO XCIVOTTOBRE–DICEMBRE SERIE VII

S O M M A R I O

CREAZIONE E SCAMBIO TRA ITALIA E FRANCIA NEI SECOLI XVI E XVII

FRANCESCO QUINTERIO: La presenza dei maestri toscani a Tours, Troyes e Tolosa nella prima metà 1del Cinquecento

NICOLE DACOS: Dubois, Dumonstier, Duval ...: tous en Italie pour apprendre 21

CARMELO OCCHIPINTI: Collezioni grafiche del XVI secolo: il caso di Houel a Parigi. Prime prospettive 35di geografia artistica

PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS: “Franzesi e fiamenghi che vanno e vengono” fra Roma e Napoli: 1600-1630 47

LAURA DE FUCCIA: Qualche precisazione a proposito di Cochin de Venise 57

JEAN-CLAUDE BOYER: “Apes reduces”: Antoine Barberin de Paris à Rome 71

STÉPHANE LOIRE: Deux tableaux retrouvés au Louvre: ‘Le Triomphe de Bacchus’ de Pierre de Cortone 85et ‘Le Passage de la Mer Rouge’ de Giovanni Francesco Romanelli

ELEONORA GRILLO: Locri Epizefiri: Antefisse a testa femminile dal santuario di Persefone 103

ROSELLA CARLONI: La Casina delle Rose a Roma nel XVII e XVIII secolo. Una residenza “di delizie” del cardinal 119Antonio Maria Sauli e del suo familiare Antonio Manfroni e gli affreschi di Tarquinio Ligustri

ENRICO NOÈ: A proposito di due bozzetti di Antonio Canova, uno celebre e l’altro sconosciuto 145

IN BREVELOTHAR SICKEL: La Madonna dei Cappuccini di Ferentillo di Giovan Domenico Angelini. 157

Brevi cenni per una prima biografia

LIBRILUCIA PIRZIO BIROLI STEFANELLI, recensione a: K. ASCHENGREEN PIACENTI, J. BOARDMAN, Ancient 165

and modern gems and jewels in the collection of Her Majesty the QueenMICHAEL VIKTOR SCHWARZ, recensione a: LAURA JACOBUS, Giotto and the Arena–Chapel: Art, Architecture 169

& ExperienceSTEFANO PIERGUIDI, recensione a: PATRIZIA TOSINI, Girolamo Muziano 1532-1592: dalla Maniera alla Natura 172

ELENA DI MAJO, recensione a: SERGIO ORTOLANI, Giacinto Gigante e la pittura di paesaggio a Napoli 175e in Italia dal ’600 all’‘800

ANGELA MAZZÈ, recensione a: PAOLA PICARDI, Il patrimonio artistico romano delle Corporazioni 177religiose soppresse. Protagonisti e Comprimari (1870–1885)

Abstracts 181

Sommari e Indice degli Autori dell’anno 2009 185