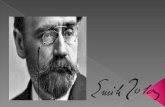

I "vecchi" e i "giovani" di Zola. Un'ipotesi per Pirandello (Pirandello e Zola)

Angélique au bois dormant : le conte de fées dans \"Le Rêve\" de Zola

-

Upload

univ-lille -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Angélique au bois dormant : le conte de fées dans \"Le Rêve\" de Zola

— 13 —

( )

À la lecture du , il paraît évident que Zola écrivait en se remémorant contes de fées et histoires de son enfance. Zola disait d’Angélique qu’elle était la jeune fille « qui attend l’oiseau bleu1 », référence indubitable au conte de Marie-Catherine d’Aulnoy, mais aussi « qu’elle s’imposait de relire la juste avant d’aller se coucher2 » ( p. 201), moment propice à la lecture de contes de fées. Et bien qu’il soit difficile d’y retrouver les traces de

3, de 4 ou du conte 5, tout lecteur reconnaît la trame féerique de ce

roman. Cependant, Zola a fait du un conte de fées renversé :

1. Émile Zola, dossier préparatoire au , Bnf NAF 10323, p. 234.2. Toutes les références au ( .) renvoient à l’édition de Roger Ripoll

(Paris, Librairie générale française, 2003) et sont placées après chaque citation : l’abréviation est suivie du numéro de page. Les références aux de Charles Perrault (P.) renvoient à l’édition de Catherine Magnien (Paris, Librairie générale française, 2006) et sont placées après chaque citation : l’abréviation est suivie du titre du conte et du numéro de page. Les références aux des frères Grimm (G.) renvoient à l’édition de Marthe Robert (Paris, Gallimard, 2000) et sont placées après chaque citation : l’abréviation est suivie du titre du conte et du numéro de page.

3. Bärbel Plötner note que la fortune de est telle que la version des Grimm est traduite dans les versions de 1830, 1846, 1868 et 1880. (Bärbel Plötner, « Quelques aspects de la réception des contes de Grimm dans la France de la première moitié du XIXe siècle », dans

, p. 67-91.)4. La première traduction du conte des Grimm apparait dans

(Renouard, 1846).5. Le conte est traduit en français en 1855 ( ,

Hachette, 1855) et, fort de son succès, sera repris dans les éditions de 1858, 1864 et de 1875. L’histoire est celle d’un prince à la recherche d’une épouse qu’il souhaitait la plus pauvre et la plus riche. Il rencontre une orpheline cousant et, charmé, il revient chez elle et constate que l’intérieur de la jeune fille est entièrement brodé. Jugeant qu’elle possède les deux qualités recherchées, il l’épouse.

« Ang élique au bo is dormant » :le conte de fées dans Le Rêve

par Hermeline PERNOUDUniversité Sorbonne Nouvelle – Paris 3

Rêve

LégendeRE.

La Belle au bois dormant Blancheneige Le fuseau, la navette et l’aiguille

Rêve

RêveRêve RE

Contes

Contes

La Belle au Bois dormant

Conférences données autour de l’exposition « Les Contes des Frères Grimm »

Contes de la famille

Contes choisis des frères Grimm

— 14 —

les codes féeriques sont pervertis6 ; le dénouement est parodié ; la mort de l’héroïne fait écho à la déchéance du conte de fées au XIXe

siècle.Mais si Zola utilise l’univers du conte, c’est pour proposer une

théorie du bonheur. Tout comme Denise dans , Angélique rêve d’une félicité soudaine et sans fin qui serait

concomitante à la richesse. La petite brodeuse n’envisage à aucun instant d’épouser un pauvre : le mariage doit lui permettre d’anéantir toutes ses déceptions passées. C’est à travers le coup de foudre d’Angélique pour Félicien que Zola va théoriser le bonheur féerique. Lors du coup de foudre, la personne qui est soudainement aimée (ici Félicien) devient la solution-miracle qui permet à l’amoureux (ici Angélique) de s’extraire du monde imparfait dans lequel il évolue. C’est par le coup de foudre que l’amoureux prend conscience que sa vie actuelle ne le comble pas. Ainsi, pour Zola, le « roman-conte de fées » devient le moyen de dépasser les rêves de jeunesse et d’entrer dans le réalisme. Dominique Jullien oppose d’ailleurs la vision pragmatique de Denise dans

à la vision idéaliste d’Angélique dans :

Les deux romans sont donc asymétriques : tous deux s’achèvent, comme les contes, par le mariage de l’héroïne, mais tandis qu’Angélique disparaît au seuil du monde réel (mariage et enfants), Denise, par son mariage, qui la fait disparaître de l’œuvre, entre dans le rêve7.

devient ainsi une critique acerbe des projets de jeunesse dans lequel Zola fait de son héroïne une double figure léthargique pré-fin-de-siècle : sa maladive torpeur est doublée d’un engourdissement social. Quant à Félicien, il est l’illustration du prince charmant 1800 : impuissant, il n’est pour Angélique qu’une passerelle pour rejoindre son monde enchanté.

Sophie Guermès note que, dans Zola utilise le terme « mystique » comme un mot magique8 : voilà la première marque du conte de fées. Les autres signes seront nombreux, Zola multipliant les allusions au merveilleux, disant par exemple des

6. Nous empruntons l’expression à Jean de Palacio (

, éditions Séguier, 1993).7. Dominique Jullien, « Cendrillon au grand magasin, et

», dans , n°67, 1993, p. 103.8. Sophie Guermès, « La Philosophie cachée du », dans

, n°76, 2002, p. 54.

Le Bonheur des dames

Au bonheur des dames Le Rêve

Le Rêve

Le Rêve,

Les Perversions du Merveilleux

Au Bonheur des damesLe Rêve Les Cahiers naturalistes

Rêve Les Cahiers naturalistes

Le Rêve, un roman-conte de fées

— 15 —

légendes qu’elles sont « plus intéressantes que des contes de fées »( p. 45), ou parlant de Félicien comme un prince charmant dès ses notes préparatoires9. Quant à la structure du roman, elle reprend celle d’un conte traditionnel : deux personnages (l’un riche, l’autre pauvre) se rapprochent grâce à l’intervention de forces supérieures (les saintes-fées) ; puis, comme la Belle au bois dormant, la jeune fille reçoit un baiser magique d’un riche prince et l’épouse.

Tout est donc fait pour que le lecteur retrouve les motifs du conte de fées. Toutefois, aucun de ces épisodes ne va se dérouler parfaitement. Lorsqu’Angélique reçoit, tout comme la belle endormie, un baiser qui la ramène à la vie10, ce n’est pas Félicien qui lui donne ce baiser, mais Monseigneur11. Quand, à la sortie de l’église, elle donnera enfin un baiser à Félicien, paradoxe ultime, celui-ci va l’endormir à jamais.

Autre motif perverti, celui de l’immédiateté du mariage. Dans la cérémonie a lieu le jour même :

Perrault donne quatre heures aux futurs époux pour faire connaissance12 ; Grimm leur laisse juste le temps de préparer un repas de noces13. Quant à Blancheneige, on organise son mariage aussitôt qu’elle a accepté de suivre son prince. Sur ce modèle, Angélique presse donc ses noces (« elle parla de brusquer le mariage, de le mettre à la mi-avril » ( p. 240). Mais Monseigneur et Hubertine acceptent cette avance non pas au nom de l’amour, mais parce qu’ils ont compris que les forces d’Angélique la quittaient.

Alors que les contes de fées nous présentent un heureux dénouement, une image universelle d’un mariage rapide et

9. Zola, dossier préparatoire, p. 234, 235, 262, 279 et 290.10. « À peine l’eut-il effleurée de son baiser que la Belle au Bois Dormant ouvrit

les yeux, se réveilla et le regarda d’un air tout à fait affable » (G., , p. 128.)

« Tout de suite, Angélique ouvrit les paupières. Elle le regardait sans surprise, éveillée de son long évanouissement ; et ses lèvres tièdes du baiser, souriaient » ( p. 236).

11. Nous rappelons ici que seule la version de des Grimm présente un prince éveillant sa princesse par un baiser. Celle de Perrault se réveille au bout du temps imparti et Blancheneige (Grimm) ne se réveille que parce que les serviteurs du prince ont fait tomber son cercueil, ce qui a décoincé le morceau de pomme empoisonné qu’elle avait avalé.

12. « Enfin, il y avait quatre heures qu’ils se parlaient, et ils ne s’étaient pas encore dit la moitié des choses qu’ils avaient à se dire. » (P.,

p. 195.)13. « Le rôti se remit à rissoler et le cuisinier donna au marmiton une gifle qui le

fit crier, et la servante finit de plumer le poulet. Alors les noces du prince avec la Belle furent célébrées […]. » (G., , p. 128-129.)

RE.

La Belle au bois dormant

RE.

. La Belle au Bois Dormant

RE. La Belle au Bois dormant

La Belle au Bois dormant,

La Belle au Bois Dormant

— 16 —

heureux14, Zola met en avant la rupture totale avec le passé de la jeune épouse, encore trop jeune pour surmonter la lourdeur de ces changements faisant de la jeune fille une femme :

Elle voyait leur royal départ, ce fils de princes l’enlevant, la faisant reine d’un royaume lointain ; et elle le suivait, pendue à son cou, couchée sur sa poitrine, dans un tel frisson de passion, ignorante, que tout son corps en défaillait de joie . p. 214).

Tout ce qui se passe après le dénouement est inconnu. Angélique attend son palais de conte de fées,15 mais elle ignore quelles seront ses occupations en tant qu’épouse. Cette insuffisance est symbolisée par la léthargie chronique de la jeune femme : elle se sent défaillir quand elle croise Félicien, elle parle peu lorsqu’il lui rend visite. À l’image de la Belle endormie, elle évite toute confrontation, se complaisant dans la passivité et attendant que l’homme impose.

« Et ce sera fait, pour toujours » ( p. 73) rêve Angélique. La jeune épouse, parce qu’elle n’envisage sa relation avec son nouvel époux qu’à travers des images féeriques, ne peut concevoir leur amour qu’en dehors de la temporalité, la phrase conclusive « ils se marièrent et furent heureux à jamais » étant trop vague16. Hubert lui-même croit à cette fin heureuse s’écriant « puisqu’ils s’aiment, ils sont les maîtres » ( p. 205), faisant écho à cet autre féerique : « le bien triomphe toujours du mal » Tout est fait pour laisser croire au lecteur qu’Angélique et Félicien seront parfaitement heureux. Cette intemporalité va devenir le signe de leur amour. Nous le soulignons plus haut : la belle et son prince discutent quatre heures sans se rendre compte du temps écoulé ; de même, Angélique et Félicien « restaient confondus, ils ne pouvaientcroire que, depuis des heures, ils étaient là, à causer » ( p. 140).

14. « Elle lui conta toute son aventure. Le fils du Roi en devint amoureux, et

considérant qu’un tel don valait mieux que tout ce qu’on pouvait donner en mariage à une autre, l’emmena au Palais du Roi son père, où il l’épousa. » (P., p. 253). – « "Je t’aime plus que tout au monde ; viens avec moi au château de mon père, tu seras ma femme." Alors Blancheneige l’aima et le suivit, et leur noce fut préparée en grande pompe et magnificence. » (G., , p. 142.)

15. « C’étaient de grandes pièces ornées d’admirables tentures, emplies des meubles les plus précieux, un salon en vieilles tapisseries, un boudoir bleu, d’une douceur de ciel matinal, une chambre à coucher surtout, un nid de soie blanche et de dentelle blanche, rien que du blanc, léger, envolé, le frisson même de la lumière. » ( ., p. 242).

16. À l’inverse d’Angélique, Pauline se cultive, lit, étudie, s’épanouissant dans le monde de la connaissance : « c’était la vie acceptée, la vie aimée, dans ses fonctions, sans dégoût ni peur, et saluée par la chanson triomphante de la santé. » (Émile Zola, , Paris, Folio classique, 1985, p. 92.)

(RE

RE.

RE. leitmotiv.

RE.

Les Fées,

Blancheneige

RE

La Joie de vivre

— 17 —

Mais Zola s’interroge sur ce rêve de bonheur éternel. Chez Perrault, d’Aulnoy, de Murat, etc., le bonheur est accessible à tous : si l’on est généreux comme Cendrillon17 ou comme l’héroïne des 18, on sera récompensé. Les contes de fées prônent une société du mérite, idée défendue ici par Hubert affirmant que « le bonheur est légitime » ( p. 205) Mais pour le socialiste Zola, la réalité est tout autre : les normes sociétales freinent le bonheur (« ce serait un vrai scandale, un mariage en dehors des conditions ordinaires du bonheur » - p. 170). Certes, quelques exceptions existent : c’est d’ailleurs ce que Zola démontrait cinq ans plus tôt dans

en faisant de Denise une héroïne de conte de fées moderne. Mais Zola refuse de donner un second exemple de

19, car même si Denise a gagné durement son bonheur (travail éreintant, sacrifices continus, multiples humiliations), dans la réalité les fées ne veillent pas sur le bonheur des petites gens. Zola ne nie pas le bonheur, mais il démontre combien il est difficile à obtenir,car, comme le rappelle Hubertine, dans la réalité rien ne prouve qu’on sera heureux (« mais, malheureuse, attends la fin ! » -p. 71) D’ailleurs, Angélique elle-même doute de l’heureux dénouement20 : « elle sortait du rêve, elle marchait là-bas, pour entrer dans la réalité » ( p. 250). Le bonheur terrestre devient une chimère inaccessible, comme l’écrira également Catulle Mendès :

Personne ne saurait posséder ici-bas sa chimère réalisée ; ce n’est pas sur la terre que les princesses épousent des princes qui ont tout à la fois des habits magnifiques, des lèvres pareilles aux fleurs, et des yeux où sourit l’infini bleu du ciel21.

Comme nous l’avons vu précédemment, pour Angélique, la rencontre amoureuse est magique : « un prince que je n’aurais jamais vu, qui viendrait un soir […] dans un palais » ( p. 70-71). Les ingrédients du coup de foudre sont inconnus de Zola, comme ils l’étaient de Perrault qui éludait ce que se disaient la Belle

17. « Une autre que Cendrillon les aurait coiffées de travers ; mais elle était

bonne, et elle les coiffa parfaitement bien. » (P., p. 261.)18. « Vous êtes si belle, si bonne, et si honnête, que je puis m’empêcher de vous

faire un don. » (P., p. 252.)19 . « Faire Angélique triomphante à la fin, et vivante, c’est répéter Denise. »

(Zola, dossier préparatoire, p. 303.)20. Il convient encore une fois d’opposer au , Lazare

rappelant à Pauline que lui et Louise s’aiment « autant qu’on peut s’aimer […] Pourquoi l’amour irait-il mieux que le reste ? » (Zola, , id., p. 311.)

21. Catulle Mendès, , dans , Paris, Marpon et Flammarion, 1890, p. 129.

Fées

RE. .

RE. Au Bonheur

des Dameshappy

end

RE.

RE.

RE.

Cendrillon,

Les Fées,

La Joie de vivre Rêve

La Joie de vivreLes trois robes Pour lire au couvent

— 18 —

endormie et son prince pendant les quatre heures qui séparent le réveil du mariage. Le coup de foudre, tel qu’on le voit dans le conte de fées, facilite les rapports amoureux et anéantit la période du flirt. Si le temps de la rencontre amoureuse est difficile à surpasser, c’est parce qu’à l’inverse du mariage, il n’est pas codifié par un traité et régi par des coutumes. Est-il correct de se parler en public ? À-t-on seulement le droit de se croiser ? Peut-on se laisser embrasser ? Le trouble qui s’empare d’Angélique au moment où la moustache de Félicien l’effleure est l’illustration parfaite des interrogations qui s’emparent des jeunes filles encore innocentes des joies de l’amour. Une fois que Félicien a déclaré son amour à Angélique, tout devient plus simple pour la jeune femme : elle s’en remet à lui, tel un vassal à son suzerain, relation marquée par l’abondance d’impératifs (« je vous aime … Prenez-moi, emportez-moi, je vous appartiens » -p. 140) et de termes illustrant la passivité d’Angélique (« vous êtes le roi, vous êtes mon maître, et me voici à vous, je n’ai que le regret d’être si peu … » ( , p. 163) Cette relation de dominé-dominant comble Angélique comme nous allons le voir dans cette seconde partie.

Placés côte à côte, il est impossible de nier la parenté de de Perrault et du de Zola. Certains

épisodes, comme la rencontre, sont particulièrement proches. Notons par exemple que les deux héroïnes reconnaissent instantanément l’homme qui se présente à elle comme étant l’homme de leur vie22. Le coup de foudre n’oblige pas le couple à se connaître avant de s’aimer, mais permet à Angélique d’aimer comme dans un conte :

Oh ! ce que je voudrais, ce que je voudrais, ce serait d’épouser un prince … Un prince que je n’aurais jamais vu, qui viendrait un soir, au jour tombant, me prendre par la main et m’emmener dans un palais … p. 70-71.)

La ressemblance entre Angélique et la belle endormie sera manifeste dans la dernière partie du récit, lorsqu’Angélique, fatiguée d’attendre son prince, tombera dans une léthargie profonde. Comme dans le conte perraltien, c’est le père qui la

22. « Est-ce vous, mon prince ? lui dit-elle, vous vous êtes bien fait attendre. »

(P., p. 195.)« Nous nous reconnaîtrons tout de suite. Je ne l’ai jamais vu, mais je sais

comment il doit être. » ( p. 73.)

RE.

RE .

La Belle au bois dormant Rêve

(RE.

La Belle au Bois dormant,

RE.

Angélique au bois dormant

— 19 —

portera jusqu’à sa chambre23. La léthargie d’Angélique devient évidente : son corps se raidit (« elle était restée rigide, les yeux fermés, morte » - p. 235), les termes évoquant sa blancheur se montrent redondants (« très blanche » p. 209 ; « si blanche »

p. 221 ; « sa grâce de lis » p. 210), le vocabulaire mortuaire va se multiplier (« cette pâleur de tombeau » p. 235 ; « d’une blancheur de tombe » p. 209 ; « la peur me prend, un froid me glace » p. 217) La peignant blanche comme Fleur-des-eaux24, Zola va encore plus loin faisant d’Angélique un « marbre insensible » ( p. 229) un gisant « joignant les paumes des deux petites mains d’ivoire » ( p. 233) Tout comme les figures léthargiques fin-de-siècle, Zola fait d’Angélique une femme-objet d’art25 : elle est cette face lunaire que nous présente Alice de Chambrier26, cette femme passive illustrée par Blanche de Guy-Chàtel27, cette statue dans de Jean Lorrain28, cette princesse absente chez Arnold Goffin29, etc. Ce blanc, comme le remarque Sophie Guermès, poursuit Angélique tout le long du roman30 ; mais, à partir du moment où Angélique plonge dans la léthargie, le blanc devient omniprésent. On note alors une abondance d’objets et de matériaux d’un blanc immaculé :

Elle était d’une blancheur d’aurore, avec la nudité de ses grands murs blancs. Ils avaient couvert la table d’une nappe blanche. […] Il y avait […] deux assiettes de porcelaine blanche, l’une pleine de flocons d’ouate, l’autre de cornets de papier blanc. On avait couru les serres de la ville basse, sans trouver d’autres fleurs que des roses, de grosses roses blanches dont les énormes touffes garnissaient la

23. « Alors le Roi […] fit mettre la Princesse dans le plus bel appartement du

Palais, sur un lit en broderie d’or et d’argent. » (P., p. 189.)

« Alors, d’une étreinte désespérée, il la souleva, il la monta dans sa chambre ; et, quand il l’eut posée sur le lit, si blanche, si faible, il pleura […] » ( p. 204.)

24. « Sous les traits d’Angélique, on peut reconnaître une image féminine dont la présence est attestée de longue date dans l’œuvre de Zola : la Fleur-des-Eaux de « Simplice » (dans ), la vierge enfant plus blanche que la neige, plus limpide que l’eau de source, et plus profonde et plus immense en pureté que le ciel et la mer […]. » (Roger Ripoll, préface pour de Zola, ., p. 13).

25. Hermeline Pernoud, « La Belle Époque au Bois dormant », actes du colloque Paris, L’Harmattan, 2013, p. 52-55.

26. Alice de Chambrier, , dans , 1884.27. Octave Feuillet, 1865.28. Jean Lorrain, , dans , 1902.29. Arnold Goffin, , dans , 1897.30. « L’envahissement du blanc illustrant la pureté (de la chambre d’Angélique

au linge du lavoir, aux vêtements, au halo des saintes. » (Sophie Guermès, « La Philosophie cachée du rêve », dans , n°76, 2002, p. 54.)

RE. - RE. -

RE. - RE. - RE.

- RE. - RE. .

RE. ,RE.

.

Neighilde

La Belle au Bois dormant,

. RE.

Les Contes à Ninon

Le Rêve id

La Belle époque des Femmes ?, La Belle au Bois dormant Au-delà

La Belle au Bois dormant,Neighilde Princesses d'Ivoire et d'Ivresse

La Belle au Bois dormant Le Thyrse

Les Cahiers naturalistes

— 20 —

table comme un frisson de blanches dentelles. Et dans cette blancheur accrue, Angélique mourante respirait toujours de son petit souffle, les paupières closes ( p. 249).

À l’image du château perraltien, la chambre d’Angélique blanchit, ressemblant peu à peu à un sanctuaire aseptisé :

Le lit leur avait paru enveloppé d’une vive lumière, des blancheurs montaient encore dans le rayon de soleil, pareilles à des plumes blanches ; et les murs blancs, toute la chambre blanchegardait un éclat de neige. Au milieu, ainsi qu’un lis rafraîchi et redressé sur sa tige, Angélique dégageait cette clarté ( p. 236).

L’écrin dans lequel repose Angélique (sa chambre, son lit) devient son propre miroir31, tout comme la chambre « toute dorée »(P., p. 194) de la Belle endormie reflétait son contenu. Mais la léthargie d’Angélique est plus intense que celle de la princesse endormie : lorsque Félicien vient l’enlever, elle ne peut le suivre, préférant se rendormir « sur [son] épaule » ( p. 211), comme si le rêve était devenu sa source de bonheur32. Elle va multiplier les expectatives, faisant de Félicien le prince charmant attendant cent ans son réveil : « Une minute, une minute encore, et nous partons » ( p. 214) « ne me pressez pas, attendez » (p. 216) « oh ! dans un moment, tout à l’heure ! » ( p. 215.)

Cette léthargie physique devient le reflet de la léthargie sociale d’Angélique. Elle ne prend pas part aux préparatifs de son mariage, préférant rêver à cet univers « très loin, dans cet inconnu du monde qu’elle ignorait encore » ( p. 242). Zola écrit d’ailleurs qu’elle « écoutait le récit » ( p. 242) signe de son incapacité à s’investir. Elle a toujours rêvé d’être aimée d’un prince, mais en relisant attentivement les moments où elle formule ses espoirs, on comprend qu’elle rêve surtout d’un prince qui déciderait de tout pour elle :

Il entrera, il dira : Je viens te prendre. Alors, je dirai : Je t’attendais, prends-moi. Il me prendra, et ce sera fait, pour toujours. Nous irons dans un palais dormir sur un lit d’or, incrusté de diamants. Oh ! c’est très simple ! ( . p. 73.)

Angélique copie la Belle au bois dormant qui, elle aussi, s’en remettait rapidement à son prince : « et après avoir soupé, sans

31. « Une princesse […] dont l’éclat resplendissant avait quelque chose de

lumineux et de divin. » (P., p. 194.)32. Trois ans plus tôt, Catulle Mendès ( , dans

1885) et Jacques Yvel, ( , 1885) imaginent également des princesses préférant le rêve à la réalité.

RE.

RE.

La Belle au bois dormant,

RE.

RE. ; RE.; RE.

RE.RE. ,

RE

La Belle au Bois dormant,La Belle au Bois rêvant Les Contes

du rouet, Les rêves de la Belle au Bois dormant

— 21 —

perdre de temps, le grand Aumônier les maria dans la Chapelle du Château, et la Dame d’honneur leur tira le rideau » (P.,

p. 195). Dans les deux cas, les héroïnes sont dans une double attente, l’une physique, l’autre symbolique. Leur engourdissement physique illustre leur assoupissement social, déterminé par leur sexe, les deux jeunes femmes étant contraintes d’attendre qu’un homme les épouse afin d’évoluer socialement. Angélique va d’ailleurs répéter tout au long de l’œuvre qu’elle attend : « aussi, vous verrez, quand viendra celui que j’attends »( p. 73) « je vous attendais, venez près de moi » ( p. 134) ;« je vous attendais, et vous êtes venu » ( p. 139) ; « elle n’oubliait pas, elle attendait, elle aussi, simplement » ( p. 193)

Enfin, il semble que pour écrire le chapitre XII du Zola se soit inspiré des premières lignes de l’autre conte présentant une héroïne léthargique. Nous avons déjà noté quelques ressemblances entre et le conte des Grimm, mais il en existe bien d’autres. Par exemple, la mère de Blancheneige et Angélique se sont installées au même endroit (à un fauteuil, devant une fenêtre grande ouverte), au même moment (en hiver), pour accomplir une activité similaire (l’une coud, l’autre brode). Enfin c’est le contraste du rouge sur le linge blanc qui va définitivement rapprocher les deux femmes :

Et tandis qu’elle cousait ainsi et regardait neiger, elle se piqua le doigt avec son aiguille et trois gouttes de sang tombèrent dans la neige. Et le rouge était si joli à voir sur la neige blanche […] (G., p. 142.).

La soie rouge d’une rose saignait entre ses doigts blancs, il semblait que ce fût le sang de ses veines qui achevait de couler, goutte à goutte RE

En outre, les feux femmes sont dans l’attente, Angélique attendant désespérément l’amour de Félicien ; la mère de Blancheneige espérant tomber enceinte. En associant Angélique à la Reine et non à Blancheneige, Zola annonce la mort de son héroïne : Angélique est comme les deux personnages merveilleux, une héroïne blanche et léthargique, mais, comme la mère de Blancheneige, sa léthargie sera définitive.

La ressemblance entre Angélique et la Belle endormie se fait surtout à travers l’interprétation symbolique de ce conte telle qu’Adolphe de Lescure et d’autres avaient déjà pu le décrire clairement au XIXe siècle : la princesse endormie est le symbole de

La Belle au bois dormant,

RE. ; RE.RE.

RE. .Rêve,

Blancheneige,

Le Rêve

[la Reine]

Blancheneige,

( . p. 209).

Félicien, allégorie du Printemps et Prince Charmant Christique

— 22 —

la terre assoupie pendant la période hivernale ; le prince, souvent associé au soleil, parfois même à Apollon, est le symbole du printemps venant réveiller de son doux baiser la terre endormie33. Par ailleurs, des contes plus anciens, comme

34 ou 35 racontent le viol de la princesse endormie par le prince, symbole du soleil printanier fécondant la terre.

Tout comme la Belle endormie, Angélique attend donc que son prince la ramène à la lumière de la vie. Dans ses notes, Zola écrivait que Félicien « lui [faisait] le tableau de leur bonheur » et qu’il lui promettait « un printemps éternel36 » Le jeune homme déclare d’ailleurs son amour la nuit et propose à Angélique d’attendre ensemble l’aurore pour vivre leur amour dans la pleine chaleur du soleil ( p. 215). Quant au calendrier utilisé par Zola, il stipule clairement que l’amour des deux jeunes gens doit se concrétiser au printemps 37. Leur mariage est avancé à la mi-avril ; Angélique ne pouvant attendre plus longtemps que Félicien réchauffe son âme à demi mourante. Ce jour-là, les rayons du soleil sont magnifiques et lorsque le couple passe les portes de l’église, la métaphore du

33 À ce sujet, voir la note 1 page LX de la préface d’Adolphe de Lescure au

(Paris, Firmin-Didot, 1883). Plus récemment, la thèse de Lilas Voglimacci résume cette interprétation ainsi : « En effet, l’immense sommeil de la jeune fille, et longtemps après, son réveil quasi miraculeux, demeure une des images primordiales de Dame Nature endormie dans une saison sans fleurs et sans richesse que tous les peuples que l’hiver atteint ont traduite par semblable parabole. On peut affirmer sans crainte qu’une des origines de ce sommeil est la traduction du cycle des saisons, de l’éternel retour du printemps ressuscité après l’apparente mort des végétaux. » (Lilas Voglimacci, La Belle au Bois dormant

, livre I, thèse de doctorat, Paris VII - Denis Diderot, 1995, p. 47-48.) Enfin, nous rapprochions tout à l’heure de , autre conte dont l’interprétation étiologique par Bettelheim mérite d’être notée. Certes cette explication ne s’attache plus au cycle saisonnier mais au système solaire ; toutefois, elle place de nouveau une princesse endormie au centre d’une explication terrestre : « d’une certaine manière, la beauté parfaite de Blanche-Neige semble dériver d’une façon très lointaine du soleil ; son nom évoque la blancheur et la pureté d’une forte lumière. Selon les anciens, sept planètes tournaient autour du soleil, d’où les sept nains qui gravitent autour de Blanche-Neige. Les nains et les gnomes, dans le folklore teutonique, travaillent dans les profondeurs de la terre ; ils en extraient des métaux, et, dans l’ancien temps, on ne connaissait communément que sept … une autre raison pour que les nains soient sept » (Bruno Bettelheim,

, Laffont, Paris, 1976, p. 263-264.)34. dans livre III, c.a. 1340.35. Giambattista Basile, , dans , 1636.36. Zola, dossier préparatoire, p. 165-166.37. Voir à ce sujet les dossiers préparatoires de Zola pour (p. 6).

Histoire de Troylus et Zellandine Soleil, Lune et Thalie

.

RE.

.Monde Enchanté

Lectures de « » : approche d’un mythe littéraire

Le Rêve Blancheneige

.Psychanalyse des Contes de Fées

Histoire de Troylus et Zellandine Perceforest,Soleil, Lune et Thalie Le conte des contes

Le Rêve

— 23 —

prince Printemps venu délivrer la princesse Hivernale, confère à Félicien un rôle quasi-divin :

La foule acclamait le couple d’amour, au seuil de l’église mystique, sous la gloire du soleil printanier ( . p. 250).

Quant au peuple, maintenant qu’s’est réveillée, il sort également de son engourdissement prolongé. On se réjouit de cette union permettant la renaissance au sein d’Hautecœur : la générosité du riche couple pour le village fera écho à la richesse du printemps à la fin de l’hiver, Zola usant de métaphores diluviennes (« un autre million qui venait de s’abattre sur la contrée, en une pluie d’or » p. 242) rappelant fortement

(« les pauvres gens restaient ébahis de cette pluie joyeuse38 ; les sous se mirent à couler de cette méchante bourse comme l’eau d’une fontaine39 »).

D’autre part, le prince choisi par Zola est plus qu’un prince charmant ; il est presque un Apollon christique concordant parfaitement avec le rêve de la petite brodeuse : « un jeune homme beau comme un dieu » ( p. 68). Certes elle ne tombera pas amoureuse d’un prince, mais du fils de Monseigneur ; cependant, aux yeux d’Angélique le titre est d’autant plus glorieux. C’est d’ailleurs parce que Félicien tient à la fois du prince charmant (« âgé de vingt ans, grand et mince » p. 94) et du martyr biblique (« il ressemblait au saint Georges, à un Jésus superbe, avec ses cheveux bouclés, sa barbe légère, son nez droit, un peu fort, ses yeux noirs, d’une douceur hautaine » p. 94) qu’Angélique va être séduite. Lorsqu’il rattrape pour elle le linge tombé à l’eau, il devient à la fois le chevalier servant des contes de fées et le courageux Saint-Georges de C’est d’ailleurs en apprenant ses origines ecclésiastiques qu’Angélique conclura par cette phrase résumant toutes les qualités qu’elle attendait d’un homme : « riche comme un roi, beau comme un dieu » ( p. 69)La question de l’argent reviendra d’ailleurs souvent dans les pensées d’Angélique :

Et ce que je voudrais, ce serait qu’il fût très beau, très riche, oh ! le plus beau, le plus riche que la terre eût jamais porté ! Des chevaux que j’entendrais hennir sous mes fenêtres, des pierreries dont le flot ruissellerait sur mes genoux, de l’or, une pluie, un déluge d’or, qui tomberait de mes deux mains, dès que je les ouvrirais … . p. 71)

38. Zola, , dans , Bibliothèque de la

Pléiade, Paris, NRF, 1976, p. 87.39. Zola, , ., p. 88.

RE

Angélique au bois dormant

- RE.Sœur-des-Pauvres

RE.

- RE.

- RE.

La Légende Dorée.

RE. .

(RE .

Sœur-des-Pauvres Contes et Nouvelles

Sœur-des-Pauvres id

— 24 —

Angélique rêve de richesse, mais vit pauvrement et se dévoue aux plus démunis. Elle apprécie que Félicien en fasse autant, qu’il se consacre – comme le Christ charpentier – à une tâche noble et manuelle : la restauration de vitraux (« il se cachait sous ce vêtement d’ouvrier ; et cette simplicité jouée, toute cette histoire pour pénétrer jusqu’à elle » p. 117). Cependant la question de l’argent reste ambiguë. Angélique accepte de broder Sainte-Agnèspour Félicien parce qu’il paye bien ( p. 118) mais il semble que cette relation monnayée la perturbe au même titre que si elle prostituait son art (« vous savez, je ne recommencerais pas pour le même prix » p. 127). Alors, pourquoi cet attrait pour la fortune de Félicien ? Aux yeux d’Angélique, un mariage avec quelqu’un de riche serait le moyen de réaliser son rêve de sécurité. Félicien ou un autre, c’est finalement pareil.

Cet accueil désinvolte de la richesse correspond à une vision plus générale du monde féerique qui se développe au XIXe siècle : les auteurs se moquent de leurs héros, du pacte passé entre le lec-teur et l’auteur et misent sur l’accueil comique qu’on réserve à leurs œuvres. D’ailleurs, Zola se moque de la richesse de Félicien, lui donnant cinq millions de legs, puis cinquante, parodie d’une ri-chesse improbable, car féerique. Roger Ripoll remarquait d’ailleurs qu’Hubertine exagérait la fortune de Félicien qui « en quelques lignes a pris des proportions considérables40 » ; quant à Colette Becker, notant l’amusement de Zola pour cette incroyable richesse (« Pendant que j’y suis, pourquoi ne pas me payer une fortune co-lossale41 ? »), elle évoque une mise à distance de son récit par Zola. Il ne s’agit donc plus d’être réaliste, mais, comme le remarque Kelly Basilio42, de reproduire un univers semi-réaliste semi-féerique pour mieux se moquer de ces rêves merveilleux.

En épousant un homme riche, Angélique recrée son conte de fées : ce n’est cependant pas l’argent de Félicien, ou l’idée d’un mariage d’amour qui la rend heureuse, mais d’être parvenue à créer le merveilleux dans le monde réel. Étant partie de rien, née pauvre,

40. Roger Ripoll, notes pour de Zola, ., n.1, p. 68.41. Colette Becker, « Le rêve d’Angélique », dans ,

n°76, 2002, p. 15.42. « Le Rêve » est donc « mensonge » et Angélique aura vécu dans ce

mensonge, et c’est donc à dénoncer ce rêve comme mensonge que se sera employé Zola : son but était bien, comme dans tous , la poursuite de la vérité. » (Kelly Basilio, « Angélique, entre Angèle et Angeline … essai de ptéropsychologie zolienne », dans n°76, 2002, p. 77.) On retrouve par ailleurs, tout le long du dix-neuvième siècle, des romans-contes de fées dans lesquels les auteurs ridiculisent le genre féerique en lui faisant côtoyer la réalité : Balzac, (1823) ; Camille Lemonnier, (1875) Max Lyan, (1891), etc.

- RE.

RE. ,

- RE.

Le Rêve idLes Cahiers naturalistes

Les Rougon-Macquart

Les Cahiers naturalistes,

La dernière fée Les bons amis; La fée des Chimères

— 25 —

orpheline, sans éducation, le conte de fées est pour elle l’unique moyen de passer du statut d’ouvrière comme Cendrillon ou Blancheneige (elle est la servante des nains) à celui de princesse. De ce fait, sa joie - lorsqu’elle apprend que Félicien est fortuné43 -n’est pas signe de vénalité, mais est due au fait qu’il ressemble définitivement à un prince charmant. Par ailleurs, le conte s’arrêtant une fois le bonheur atteint, les héroïnes féeriques ne profitent pas vraiment de leur nouveau statut et de leur richesse. Angélique ne compte pas profiter de la richesse ou du titre de Félicien autrement que comme une passerelle lui permettant d’atteindre un bonheur infini :

Oui, je sais que, n’étant rien, n’ayant rien, j’ai l’air de le vouloir pour son argent ; et, c’est vrai, c’est aussi pour son argent que je le veux … Je vous dis cela, puisqu’il faut que vous me connaissiez … Ah ! devenir riche par lui, avec lui, vivre dans la douceur et la splendeur du luxe, lui devoir toutes les joies, être libres de notre amour, ne plus laisser de larmes, plus de misère, autour de nous ! ( . p. 188.)

Enfin, notons la disparition symbolique de Félicien à son propre mariage (« elle épousait la fortune, la beauté, la puissance, au-delà de tout espoir » p. 246), signe ultime qu’Angélique épouse moins l’homme que son rêve et que Félicien est déjà ce prince 1900 que les contes de fées de cette période parodient et humilient avec joie44. Sans titre nobiliaire, couard face à son père et impuissant devant la femme, Félicien n’est rien de plus que l’instrument des rêves d’Angélique.

BASILIO Kelly, « Angélique, entre Angèle et Angeline … essai de ptéropsychologie zolienne », dans n°76, 2002, p. 67-84.

BECKER Colette, Paris, PUF, 1993.

– « Le rêve d’Angélique », dans , n°76, 2002, p. 7-24.

43. « Et un beau jeune homme, et riche, ah ! riche à acheter la ville, s’il voulait.

Des millions, des millions ! » ( p. 158.)44. Hermeline Pernoud,

, Paris III, 2013, en ligne : http://crp19.org/article/seminaire-jeunes-chercheurs.1

RE

- RE.

Les Cahiers naturalistes,

Les apprentissages de Zola du poète romantique au romancier naturaliste (1840-1867),

Les Cahiers naturalistes

RE.Cessez de croire au prince charmant ! Perversion de

l’idéal masculin dans les contes de fées du XIXe siècle

Bibliographie

— 26 —

BETTELHEIM Bruno, , Robert Laffont, Paris, 1976.

CHATELAIN Nathalie, , thèse de doctorat soutenue à l'Université de Nancy en

2005.GUERMES Sophie, « La Philosophie cachée du rêve », dans

, n°76, 2002, p. 49-65.HEMMINGS Frederick William John,

dans , n°24-25 (actes du colloque de Londres du 15 au 17 mars 1963), Paris, Fasquelle, 1963.

JULLIEN Dominique, « Cendrillon au grand magasin, et », dans , n°67, 1993, p. 97-107.

LESCURE Adolphe Mathurin de Lescure, « Histoire des fées et de la littérature en France », préface au , Paris, Librairie Firmin-Didot et Compagnie, 1883, p. I-LXX.

PALACIO Jean (de), , éditions Séguier, 1993.

PERNOUD Hermeline, « La Belle Époque au bois dormant », dans les actes du colloque Paris, L’Harmattan, 2013, p. 47-62.

(Paris III, 10 et 14 juin 2013). Communication à lire en ligne sur le site du CRP19 : http://crp19.org/article/seminaire-jeunes-chercheurs.1

PLÖTNER Bärbel, dans

, Association des descendants des Court, Guillestre, 2002, p. 67-91.

PRINCE Nathalie, « La Belle au château dormant », dans «

collection « Révolutions et Romantismes », n°6, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2004, p. 245 -258.

PROPP Vladimir Iakovlevitc, Paris, NRF Gallimard, 1983.

RIPOLL Roger, préface pour de Zola, Paris, Librairie générale française, 2003, p. 7-14.

VOGLIMACCI Lilas, , thèse de doctorat, Paris VII - Denis

Diderot, 1995.

Psychanalyse des Contes de Fées

Le conte de fées en Europe à la fin du dix-neuvième siècle

Les Cahiers naturalistes

« Les sources d’inspiration de Zola conteur », Les Cahiers naturalistes

Au Bonheur des dames Le Rêve Les Cahiers naturalistes

Monde Enchanté

Les Perversions du Merveilleux

La Belle époque des Femmes ?,

– Cessez de croire au prince charmant ! Perversion de l’idéal masculin dans les contes de fées du XIXe siècle

Quelques aspects de la réception des contes de Grimm dans la France de la première moitié du XIXe siècle,Conférences données autour de l’exposition « Les Contes de Frères Grimm »

Ô saison, ô châteaux », Châteaux et littérature des Lumières à l’aube de la Modernité (1764-1914),

Les racines historiques du conte merveilleux,

Le Rêve

Lectures de « La Belle au bois dormant » : approche d’un mythe littéraire

![“Le Monde à son image: le cinéma et le mythe d’Icare [Guest Lecture].”](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633d5f5ad0a2f101870ab50b/le-monde-a-son-image-le-cinema-et-le-mythe-dicare-guest-lecture.jpg)