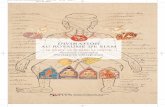

Le Chateau de Ripafratta

Transcript of Le Chateau de Ripafratta

Faculté des Lettres

L3 Histoire de l’art/ LLCE Anglais

Le Château de Ripafratta

Par

Alaia

Histoire de l’Art Médiéval : Initiation à la recherche

Le Château de Ripafratta

Introduction

Le Château de Ripafratta est une forteresse qui remonte à l'époque médiévale ; il se dresse sur le

Col Vergario dans la localité de Ripafratta qui se situe à la limite entre les villes de Pise et Lucques ,

et avait un rôle principalement défensif.

Sa construction date du début du XIe siècle et il a subi plusieurs remaniements entre 1323 et 1350

, puis au XVIe siècle quand il est tombé dans les mains des Florentins .

Le château a perdu progressivement d’importance au cours des siècles , à tel point qu' Orazio

Angelini l’a utilisé comme potager en y plantant des arbres fruitiers et des vignes, comme le relate

un document de 1628.

En 1678 la Famille Roncioni en revendique la propriété aux dépends des Da Ripafratta, en effet en

1400 il y eut une alliance entre les deux familles et d'après d'anciens documents,

vraisemblablement falsifiés, ils réussissent néanmoins à prouver qu'ils avaient des droits aussi bien

sur le château que sur les terres des alentours.

En 1845 la famille Roncioni rentre en pleine possession du château qui était à ce point inutilisable.

En 1983 la commune de San Giuliano Terme , l'association des archéologues d’Italie et l’université

de Pise ont stipulé un accord avec les propriétaires de la roche, les Roncioni afin de valoriser le site.

C'est ainsi qu'en 1985 commencent officiellement les travaux de fouilles.

Après avoir pris contact avec le département d'histoire et art médiéval de l'université de Pise, la

décision fut prise de confier les travaux au professeur Redi, ils seront effectués en plusieurs étapes

s'échelonnant entre 1983 et 1991.

Aujourd’hui le château , encore propriété privée, est en grave état de dégradation et une

association a vu le jour en 2012 dans le but de revaloriser le bâtiment : Salviamo la Rocca di

Ripafratta.

Historique de l’œuvre

Histoire ancienne

Certaines informations concernant le château ont été extrapolées de registres et documents

officiels d'époque médiévale.

Bien qu'il n'ait pas été un grand protagoniste, mais ayant été un des principaux éléments qui ont

figurés dans les campagnes de guerre entre Pise et Lucques, les documents relatifs à ces batailles

ont fourni de précieux renseignements sur l’histoire du château.

Avant d'aborder l’histoire du château en soit, il me semble nécessaire de parler brièvement des

évènements qui ont précédés la construction du châteaux et de fournir des informations

concernant la famille qui va lui donner vie.

La famille Da Ripafratta occupait une place de premier plan dans les aires limitrophes à Pise et

Lucques.

Les plus anciennes attestations regardants cette famille remontent au IXe siècle, lorsqu'au mois de

mars 897, le 1er membre connu de la famille, Teperto II del fu Teperto, a été nommé en tant

qu'avocat de l’évêque de Lucques dans une assemblée judiciaire , qui a eu lieu à Florence. Le

document montre l'importance sociale de cette caste et le fort lien avec l’épiscopat de Lucques.

En 970 Ildebrando , fils de Teperto, reçoit de la part de l’évêque de Lucques les biens et les taxes

d’une vaste zone , y comprise Ripafratta.

Cela a permis de consolider la position sociale de la famille en augmentant leur patrimoine, et en

leur permettant d'avoir un pouvoir majeur sur ce territoire stratégique situé entre Pise et Lucques:

Ripafratta dominant aussi bien la voie de terre que celle fluviale qui permettaient de relier les deux

villes.

La région de Ripafratta était le lieux stratégique de la famille, bien qu'elle possédait de nombreux

territoires qui s'étendaient jusqu’à la Maremma ( qui comprenait une grande partie de la cote

Toscane).

En 996, Otton III a cédé à Manfredi (descendant des Ripafratta) de nombreux territoires à

proximité de Lucques, de pise et notamment la colline ou se dressait l’église de Saint Barthélémy

ensuite dite de Ripafratta et trois autres collines avoisinantes.

Dès le début du 10ème siècle un nouveau phénomène voit le jour: le phénomène de fortification,

c'est à cette période que se situe la naissance du château.

A partir de ce phénomène les châteaux n'avaient plus seulement un rôle défensif, mais également

social. En effet les seigneurs qui les ont construits, en échange de leur protection pensaient obtenir

des bénéfices.

Malheureusement pour les seigneurs cette activité n’a pas donné les résultats espérés car les villes

plus importantes s’empressaient de reprendre le pouvoir sur toutes les zones avoisinantes.

Dans ce cadre le château de Ripafratta représente une exception intéressante , sa position

stratégique de frontière permettant aux propriétaires de maintenir le contrôle sur les territoires

environnants.

Le premier témoignage de l’existence du château nous a été révélé par un document de 1085 dans

lequel apparait l’indication « intus castella cui ripafracta ».

La plupart des documents qui nous sont parvenus nous parlent de l’histoire juridique de la famille :

en effet il est possible d'assister au passage du château de la sphère politique-féodale à celle plus

directement citadine.

La famille des Da Ripafratta avaient aussi bien pouvoir juridique civil et pénal que pourvoir

d'instituer gabelles et impôts de passage sur leurs terres.

Toute cette activité avait créé des conflits avec la ville de Lucques, qui en 1104 se refusa de payer l’

impôt pour l'utilisation des berges sur le Serchio et déclara guerre au château, qui se conclut par

une victoire des Lucquois.

Les châtelains, qui étaient bien conscients de la puissance stratégique du château et qui voulaient

renouveler les fortifications, vont demander aide aux Pisans , qui à l'époque étaient très puissants.

A la suite de cet évènement le château va perdre son indépendance, comme l'attestent cinq actes

du 21 novembre 1110, Dans un desquels Ubaldo del fu Sismondo et sa femme Matilde s'engagent

à reconnaitre comme seigneur et patron du château et de la roche de Ripafratta, l'église et

l'archevêché de Pise. De plus ils promettent de ne pas accueillir et de ne pas faire d'échanges

commerciaux avec les Lucquois.

Les pisans étant bien conscients de la position stratégique du château, décident de le restaurer en

l'agrandissant mais les travaux ne vont être exécutés qu'en partie.

Les « Brevia » rédigées entre 1162 et 1644 , prévoyaient un budget important pour une somme de

mille sous, soit cinquante lire , pour les murs et les fossés du château ainsi que le maintien de la

garde militaire du château qui devait être financée par le taxes et les gabelles sur le bétail.

Par sa position stratégique, le château fut protagoniste de plusieurs batailles entre 13ème et

14ème siècle.

En 1201 le château de Ripafratta et les terres environnantes était toujours sous la domination

Pisane, bien que la famille Da Ripafratta ne fut pas très fidèle à ces engagements et à ses devoirs

civiques envers la ville de Pise.

Quand Fréderic II meurt, la ville de Florence jouit d'une forte croissance économique d'où son

désir d’expansion vers la mer.

Ils vont s'en suivre des batailles contre la ville de Pise et en 1254 les soldats Pisans vont subir une

défaite qui les obligera à céder le château de Ripafratta à Florence . Les florentins, à l'époque alliés

avec les Lucquois, vont leur céder le château .

Le 24 septembre 1260 les Pisans, regagnent de nombreux territoires dont le château, Lucca est

contrainte à chasser les Florentins de la ville pour conserver ses territoires.

Malheureusement cette période ne va pas durer car avec l'arrivée de Charles d’Anjou (allié avec

l'église) les équilibres vont être modifiés , et juste avant la paix entre les Florentins et les Pisans, le

châteaux de Ripafratta fut cédé au Pape Grégoire X le 2 juin 1273.1

L’été 1274 la ligue Guelfe toscane entrepris la guerre contre Pise , durant laquelle le jeudi 12

septembre 1275 les lucquois ont incendié le bourg de Ripafratta.

Suite à la défaite des Pisans contre les génois lors de la bataille de la Meloria le 6 aout 1284, la ville

de Pise est contrainte à céder le contrôle au conte Ugolin de la Gherardesca, qui selon les voix

populaire, aurait trahi la ville en cédant le château de Ripafratta à Lucques. Le conte aurait été

finalement enfermé dans la tour de l’actuelle Piazza dei Cavalieri, avec ses enfants et condamné à

mourir de faim.

En ce qui concerne le rôle militaire du château, on a des témoignages parlant d’une garnison

1 Guido da Vallecchia, Libri memoriales, ed M.N. Conti, La Spezia 1973

composée par un châtelain , des sergents et des soldats.

Les statuts de 1287 spécifient que pour la délicatesse du devoir, les sergents devaient être nées à

Pise ou dans les territoires précédemment sous domination pisane.2

Les statuts de 1302 prévoyaient la nomination de deux châtelains, avec les mêmes critères état

civil , mais dotés d’un patrimoine assez conséquent. Ils pouvaient s’alterner sans ne jamais laisser

dégarnie la fortification. Les autorités citadines de leur côté s’engageaient à effectuer les

réparations des planchers, des tours et des autres structures défensives.3

En 1314 le château va retourner dans les mains des Pisans, après avoir été possession des lucquois

pendant 30 ans.

En 1316 , se basant sur les « provvisioni degli anziani del comune di Pisa » Ripafratta non

seulement accueillait un des plus nombreux contingents militaires et avec les salaires plus élevés ,

mais hébergeait aussi un nombre de sergents supérieur à tout autre château Pisan ( pouvant

atteindre trente-deux unités)

Dans le même document on trouve les salaires de ces personnes: 90% des dépenses allait aux

sergents, 7% au châtelain et 3% au personnel restant ; on note un certain déséquilibre entre

l’argent prévu pour le personnel militaire et celui administratif.

Les documents reportent qu'en 1322 , trente-deux sergents avaient demeure stable dans le

château, vingt-cinq s’occupaient directement du château, trois devaient garder la tour de la foudre

et quatre autres la tour du mont , qui sont les deux tours de surveillance placées près des écluses

du fleuve.

La troisième décennie de 1300’ est dramatique pour Pise et dans les années 1405-1406 elle perd

toute sa puissance suite à la domination florentine.

Le château de Ripafratta passe dans les mains de Florence en échange d’une somme d’argent.

On a retrouvé (en 1987) un compte rendu de 1411 de consigne du château de Ripafratta , entre le

châtelain pisan et le nouveau châtelain Ugolino del fu Albizzo Rucellai, rédigé par le notaire

Lorenzo du défunt Francesco di Andrea de Empoli à la date du 1er Avril 1411.

Ce document liste l’ensemble des biens contenus dans le château et son état à cette date , qui

paraissent bien pauvres.

Retournant à l’histoire de la forteresse, cette dernière revient en possession des Pisans en 1496.

Les Pisans s'allient avec les Milanais de Ludovic Sforza et avec les Vénitiens leur permettant ainsi

d'augmenter leurs forces militaires dans la région de Pise.

Les Sforza , qui commencèrent à suspecter des vénitiens, vinrent en aide aux Florentins, qui

entreprennent une campagne dans le territoire pisan en 1489, et assiègent le château en trois

jours .

Les passages de main de Ripafratta ne se terminent pas car après deux ans il retourne auprès des

Pisans, même si les Florentins vont le reprendre une dernière fois, définitivement.

2 A. GHIGNOLI,I brevi del Comune e del Popolo di Pisa dell'anno 1287, Rome

3 F. BONANNI, Statuti inediti della citta di Pisa dal XII al XIV secolo, II, Firenze 1870, page 146

En 1607 les Roncioni font requête auprès du Grand-duc, voulant transformer le château en

habitations pour les agriculteurs .

En 1628 le château est déjà en ruine et utilisé comme potager ( « ad uso d’orto con piantarci de’

frutti e viti ») par Orazio Angelini .

C'est seulement 1845 que la famille Roncioni rentre définitivement en pleine possession de la

forteresse qui n’était plus utilisable à des fins militaires.

Les Roncioni sont encore aujourd’hui propriétaires du château.

Restaurations

La forteresse aujourd’hui dénote un état de détérioration non indifférent, mais il est encore

possible de localiser les différentes parties du château construites à plusieurs périodes .

Au début du XIe siècle une première implantation fortifiée basée sur une tour féodale ,située sur le

haut de la colline Vergario a été établie.

Cette position stratégique a amené à l’édification de plusieurs autres fortifications dans la région(

cinq forteresses et quatre tours) : un système de fortification complexe pour protéger le château

de Ripafratta.

Pendant la période de paix entre Pise et Lucca , la première s’est prise la charge d’une importante

restructuration du château : en effet le noyau de la forteresse a été édifié à cette époque.

Deux murs d'enceinte ont été construits ainsi que trois tours avec une altimétrie croissante en

direction sud-est ,comme il a été possible de constater à l'aide des informations contenues dans le

compte rendu de livraison de 1411.

Les trois tours d'inégales hauteurs permettaient de contrôler et de défendre le château de manière

efficace.

Le mur extérieur encerclait un petit site urbain, libre de toute construction destiné à accueillir la

population, les vivres et le bétail en cas de guerre.

Qui se trouvait dans cet espace ne pouvait rentrer dans le château , en cas d’agression de

l’extérieur, ils devaient se défendre à tout prix ce qui garantissait un efficace effet de ‘coussinet’

protectif pour la fortification.

Le château a été amplifié en 1323 et renforcé ultérieurement en 1350

Lorsque Pise a été reprise de nouveau par les Florentins, ces derniers entreprirent la complète

restauration du château, en l'adaptant aux nouvelles exigences militaires.

L’arrivée des armes à feu imposaient de revoir complètement la conception des constructions

médiévales : les fortifications devaient être prêtes à soutenir non seulement les attaques directes à

distance rapprochée mais aussi l’impact de l'artillerie qui à cette époque se développaient .

Les parties plus à risque devenaient celles orientées vers les plaines. Il était nécessaire d'opposer

une défense de masse, de limiter les cibles et de protéger les éléments architectoniques plus

vulnérables: Il fallait éliminer les apparats de défense et de contrôle situés en hauteur qui

caractérisaient les constructions médiévales.

On a diminué la hauteur des tours et , d'après le projet de Giuliano da Sangallo de 1504, plusieurs

modifications structurelles ont eu lieu, comme la construction de grandes escarpes adossées aux

murs d’enceinte et des ravelins.

Les travaux ont vu une collaboration de Giuliano et Antonio da Sangallo il Vecchio. Les nouveaux

escarpements permettaient d’éloigner la menace représentée par les anciennes techniques

d'assaut, en limitant les risques de sapement à la base des murs, augmentant la masse de ces

derniers et contribuant aussi à rendre la forteresse plus solide ( vue la pente du sol).

Les tours avaient été probablement remplies de terre pour en augmenter la résistance passive, les

courtines ont été relevées et portées au niveau des tours ; les crénelures facilement destructibles

ont été transformées en fenêtres sur tout le périmètre du château ; les éléments qui dépassaient,

devenus inutiles et dangereux ont étés progressivement supprimés.

Mais la partie sur laquelle les Sangallo se sont concentrés a été l’accès à la forteresse qui

s'effectuait maintenant par une rampe et une porte dite « scea ».

Ce parcours obligatoire permettait aux châtelains de se défendre aisément des agresseurs qui

allaient donc s’amasser sur la rampe. L’entrée se trouvait auparavant du côté opposé, et peut être

visible encore aujourd’hui, même si elle a été obstruée par l’escarpement .

Suivait donc un donjon cylindrique permettant aux châtelains d'attaquer de l’intérieur de cette

structure et du haut de cette dernière; des merlons très modernes arrondis avaient été construits

le long du poste de garde à ciel ouvert

Mais avec les évolutions militaires et la fin des guerres entre les communes, le château va perdre

progressivement son importance et sa fonction et comme il a déjà été dit précédemment, il va être

utilisé comme potager.

Le changement de destination du terrain dans le but d’une utilisation agricole rend difficile la

lecture de la part des chercheurs ,du niveau de vie et d'activité de la structure fortifiée.

Description de l’œuvre

La forteresse se trouve encore aujourd’hui sur le haut du Mont Vergario dominant le petit village

de Ripafratta. Ce dernier ne se trouve plus sur une grande voie de communication entre Lucques

et Pise et le château est aujourd’hui peu connu par les habitants de ces grandes villes.

L’accès au château se peut faire par plusieurs petits chemins mais que deux sont en état d’être

parcourus sans difficulté.

Le mur d’enceinte extérieur est aujourd’hui pas visible même si des ruines assimilables à ce

dernier se trouvent sur le chemin menant à la forteresse. ( 1,2)

Pour mieux comprendre le plan de forteresse il peut être utile de se refaire à une axonométrie et à

un plan (3)

L’entrée se fait par une rampe fortifiée le long du côté majeur du château (4) et mène à une porte

« scea » (5, espace XI), dont le mur d’entrée présente une dalle avec un relief symbolisant deux

blasons, un de la ville de Florence et l’autre auquel il n’a pas été possible donner une

appartenance (6).

Cette porte va amener le chemin à faire un virage en coude.(7)

Outrepassée la porte le chemin continue sur la gauche alors que sur la droite se trouve un

barbacane cylindrique dont l’ouverture mène à un poste de garde couvert avec des bouches-à-

feu(8)

En sortant du poste il est possible de continuer le chemin en suivant les murs,(9, espace XIII) qui à

gauche sont donc ceux renouvelés par les florentins et ceux de droite font partie du rempart initial

construit par les pisans.

A la fin de ce rectiligne se trouve sur la droite l’entrée au château par une porte perçant le

rempart (10) : il est possible de voir la structure en arc en berceau qui a permis l’ouverture.

Se trouvant face à la porte il est possible de tourner à droite pour rejoindre le poste de garde

supérieur se trouvant sur le barbacane rencontré précédemment, celui-ci présente des merlons

arrondis qui permettaient de protéger les châtelains , de plus il est possible d’y voir des bouches-à-

feu. (11, espace XI)

Retournant à l’entrée du château il est possible de rentrer et on y trouve les ruines de la partie

interne.

Si l’on regarde l’axonométrie il est possible de voir que le mur plus interne à plan polygonal

irrégulier donne le rythme à la vraie et propre fortification châtelaine caractérisée par un système

de trois tours , une centrale et les deux autres adjacentes aux murs .

A l’intérieur tout est recouvert aujourd’hui d’une végétation foisonnante ce qui rend assez difficile

de discerner les différents éléments composant la forteresse.

Les murs ont été remaniés plusieurs fois dans le temps, ils ne présentent presque plus de merlons

(12) à l’exception de quelques parties sur le côté ouest et sud. ( 13)

La partie sud du château voyait au paravent une tour , aujourd’hui cet espace est occupé par deux

blocs polygonaux superposées dont celui supérieur présente une dimension plus petite ( 14,

espaces II et III) : cette disposition a dû être conçue dans le but de créer un poste de vedette.

Le mur ouest est caractérisée par des merlons et par des fenêtres (15).

La partie sud-ouest est caractérisée par un mur qui dessine des angles arrondis, présentant des

merlons et aussi des structures de quart de dômes en arc en berceau. Une de ces dernières est

accolée aux restes de une des trois tours de la forteresse (16, espace V)

Au centre la troisième tour est encore bien visible même si complètement recouverte par la

végétation est soutenue par une structure en métal précaire (17, espace IV).elle présente une

ébrasure dans le mur (17).

Des murets (18, espaces XV-XVIII) sont présents adossés au côté sud-ouest du rempart, il est

possible d’y reconnaitre un puis (19 , espace XVIII)

Juste à côté il est reconnaissable un arc brisé équilatéral (20) faisant partie du mur sud-ouest, il est

possible qu’il s’agisses de l’ancienne entrée principale avant qu’elle ait été déplacées sur l’autre

mur.

Avant de sortir de la structure, sur la droite de l’entrée , dans le mur se trouve une ouverture qui

mène d’une part à un petit espace, un poste de attaque/défense avec des bouches-à-feu (21a) et

de l’autre à un escalier descendant dans un espace souterrain inaccessible (21b),( espace XII). Cela

doivent faire partie des modifications de la période de la Renaissance en effet ces espaces se

développent à l’intérieur et sous les escarpes qui ont été rajoutées pour soutenir le rempart du

coté nord-est.

En sortant de l’édifice et faisant le tour de la forteresse il est possible de voir comment le rempart

ait été rendu plus stable grâce à des escarpes (22 , L).

Analyse de documents

Un des documents plus importants pour comprendre l’évolution de l’état du château est le

compte rendu du bien datant du 1411.

D'après ce document il est possible de déduire que le château se composait quatre tours, un

antiport, deux portes.

A l’intérieur de celui-ci il se trouvaient une église, une loge et au moins sept habitations ; de plus

une citerne, une cantine , un entrepôt, quelques cuisines, un four avec une petite construction

pour faire du pain et d'amples dépôts pour le bois .

Dans les chambres on a retrouvé des objets en partie détruits dont des morceaux de métiers à

tisser, des sortes de matelas remplis de paille, des petits bancs et des caisses destinés à contenir

les vêtements.

Dans la pièce où l’on consommait les repas il y avait un banc et une table instable, des récipients

en bois pour l’eau et le vin; en terre cuite pour l'huile, tout comme des ustensiles en bois pour le

pain. Dans le même secteur face à la cuisine se trouvaient 2 mortiers en pierre.

Il y avait également, selon le document, beaucoup d'ustensiles pour travailler le bois (scies, haches,

tenailles), mais aussi d’autres employés pour la construction (palettes, spatules pour déterrer des

cailloux ou pour mélanger la chaux).

Le mobilier de la cuisine était pauvre constitué de chaines, crochets pour accrocher des poêlons, et

des trépieds pour soutenir des casseroles .

Le four présentait un couvercle en fer, comme aujourd’hui encore on peut en voir ( pour maintenir

la propreté et la chaleur).

En ce qui concerne les machineries et les mécanismes on a retrouvé des objets pour remonter

l’eau des puits, un petit moulin , 2 broyeurs et 3 petits marteaux pour moudre les céréales

Les seuls objets métalliques qui ne sont pas en fer sont deux cloches et une petite balance.

Deux signes de religiosité en dehors de l’église sont deux tablettes en bois avec un crucifix dans les

chambres à coucher.

On a retrouvé également quelques souches pour attacher les prisonniers, seize boucliers et sept

lanternes pour signaler la présence de personnes dans la nuit.

Ceci constitue la liste des biens répertoriés en date 1411.

Etudes précédentes archéologiques

En 1983 la commune de San Giuliano Terme a relevé en location le château encore propriété des

Roncioni dans le but de restaurer le bien après avoir réalisé des fouilles qui auraient permis une

étude plus approfondie des différents éléments du château et éclaircir les fonction du château.

Après avoir pris les contacts avec l’Université de Pise, les travaux ont été assignés au professeur

Redi. Ces derniers ont eu lieu en plusieurs phases entre 1983 et 1991.

Plan de la forteresse

En ce qui consiste l’analyse du plan de la structure, il est bien de s’appuyer sur le plan de la

structure .(3)

Le plan se compose de deux mur d’enceinte à l’intérieur des quels se développe la structure

militaire avec trois tours.

Des ruines du mur d’enceinte extérieur sont encore présentes et constitué de moellons travaillés

du coté de Pise (B et D) et de briques du côté de Lucca (C), témoignant deux phases constructives,

la première est précédente .

En 1504 le bloc cylindrique ( XI) a été construit, tout comme celui opposé ( XII), et des

modifications au murs qui les relient ( H, F) ont eu lieu.

De la même période datent la construction de l’escarpe du mur ouest ( I) , est et sud-est (L).

A l’intérieur du rempart se trouvent des structures qui appartiennent à la forteresse initiale et qui

comprennent un bâtiment construit avec plusieurs planchers (VI) , un local pour les services

hygiéniques (XIV), le logement des troupes (XV), le porche d’entrée ( XVI) , la citerne d’eau ( XVII) ,

le puit et les locaux pour le pain ( XVIII) Image 32

De l’autre côté vers Lucques il y a d’autres édifices adossées sur le rempart , cela a pu être

décerné par les traces des toits rattachées au mur ( VII,X, VII, IX).

La tour centrale (30)

La tour centrale montre trois différents appareils. La partie inférieure est caractérisée par des

moellons en calcaire travaillées grossièrement et posées sur des assises assez régulières. La partie

supérieure présente des moellons en calcaire assez gros bien finis . La partie plus haute est

constitué par un appareil désordonné mixte avec des moellons et des briques assez fines,

probablement appartenant à la période de la Renaissance. Il n’y a que une petite porte pour

rentrer et une ébrasure qui a été fait lorsque la fonction de la tour était devenue celle de stockage

de ustensiles agricoles.

Le rempart(31)

Pour ce qui regarde le rempart, il est possible de reconnaitre la première phase de construction (

1000-1003 et 1150-1300) avec les crénelages à identifier à deux mètres au-dessous de la hauteur

des murs actuels ( qui sont en ruine mais sur lesquels il est possible de voir encore des merlons).

Dans les segments au sud il est possible de voir une ultérieure surélévation correspondante à la

restructuration du 1504. Des escarpes imposantes ont étés adossées au mur vers Pise ( I). Dans la

partie vers Lucques le bas du mur n’est plus visible à cause de l’affaissement du terrain et des

restructurations de la Renaissance.

La partie du mur vers Nord se trouvent trois cuves carrées , destinées aux services hygiéniques ou

à l’évacuation des déchets .

Au moins trois niveaux de trous de boulins , en partie visibles, en partie couverts par des moellons

de taille égale, distinguent la première phase de construction des murs. Trois autres niveaux de

trous de boulins sont visibles dans la partie supérieure.

Au centre , au niveau des merlons de la première phase de construction, sont visibles des

meurtrières qui marquent la ligne de distinction entre les différentes phases.

La phase supérieure peut être rattachée à la phase de restructuration du XVIe siècle et est

caractérisée par des éléments de remploi et des briques , présentant parfois des basses bouches-

à-feu.

La citerne (32)

Les fouilles de cette partie du château se sont développées en quatre phases principales :

a. La première phase a vu le retrouvement de la citerne en elle même

b. La deuxième a permis de retrouver les briques et grosses pierres qui formaient une

structure sur la citerne à l’époque de l’utilisation de la forteresse comme potager

c. Dans cette phase il a été possible de retrouver quatre piliers qui soutenaient la loge

surmontant la citerne. Deux étaient adossés au rempart et les deux autres à un mur

parallèle à ce dernier. Les deux reliés par un escalier. De plus il a été possible de

reconnaitre des structures qui permettaient de faire couler l’eau pluviale du toit de la loge

à la citerne.

d. La dernière phase a permis de ramener à la lumière le sol en opus signinum ( débris de

terre cuite écrasée) qui était entouré par une bordure en briques. Il a aussi été possible de

retrouver les restes de deux mur que au XVe siècle avaient servi de division de l’espace

dans le but de le rendre habitable. Un des deux était adossée à une deuxième citerne

carrée.

Il a été entre autre possible de localiser une canalisation extérieure au côté est de la loge

qui permettait de canaliser les eaux du secteur méridional du rempart .

Cette canalisation communiquait avec une pompe qui prenait l’eau de la citerne.

L’image propose une reconstruction hypothétique de la loge sur la citerne.

Les pièces retrouvées en fouille

On a retrouvé beaucoup de objets et de fragments, chi appartiennent soit à l’architecture soit au

domaine des objets d’usage quotidien.

Pour ce qui regarde la partie de l’architecture : premièrement on a retrouvé des fragments de

chapiteaux avec décor végétal et animal, puis aussi des éléments architectoniques décoratifs en

terre cuite et des matériaux de construction ( dont certains avec des empreintes d’animaux) (33)

Pour ce qui regarde les objets d’usage quotidien, il faut souligner le fait que en toscane au XIVe

siècle les éléments de cuisine étaient généralement pauvres, donc il est supposable le fait que

ceux retrouvés dans le château appartiennent à la deuxième moitié du XVe siècle jusqu’au XVIIIe

siècle.

Il est fort possible que les éléments retrouvés appartiennent aux biens des agriculteurs en tant

que la structure avait été employée pour un usage agricole par la suite.

Parmi les ustensiles de cuisine ont été retrouvés :

1. Des récipients dont la forme appartient à la typologie de ceux pour liquides, même si

l’absence de imperméabilité fait penser à un usage comme stockage de nourriture .

2. Récipients pour liquides et nourriture sèche.

3. Récipients pour manger

a. Incolore : produits industriels très courants à partir du XVe siècle.

b. Céramique vitrée : production particulière de la région de Albiolo ( près de Como) du

XVIIIe siècle, destinée même aux moins riches.

4. Maïoliques archaïques : production particulière de Pise aux alentours du XIVe siècle

5. Maïoliques florentines , qui avaient connu un essor au XIVe et XVe siècle.

6. Maïoliques d’importation :

a. Italie centrale et Ligurie : deuxième moitié du Vie et VIIe siècle

b. maïoliques hispano-moresques

c. tricolores

d. maïoliques dites « zaffera a rilievo »

7. Céramique engobée et graphitée : ces dernières montrent une bonne recherche esthétique

avec une décoration monochrome ou polychrome souvent assez standardisées et réalisées

grossièrement. Ces objets accompagnaient la vie de tous le jours des châtelains durant le

XVe et XVIe siècle.

8. Il est possible de classer dans cette catégorie même six mortiers ,trois cuillères en cuivre et

quelques couteaux

Beaucoup d’objets appartenant au cadre militaire ont été retrouvés notamment des pointes de

flèches ( ce qui signifie un usage important de arbalètes), des armes , des fragments de armures

et des fers pour les chevaliers.

Mais ont été retrouvées aussi des petites sphères en plomb comme des projectiles pour les armes

à feu portables caractéristiques du XVe et XVI siècle.

Pour ce qui regarde les vêtements, ont été retrouvées des boucles de petite taille qui datent du

XIVe siècle et qui allaient à la mode même par la suite pour les ceintures basses pour hommes.

Dans le même cadre ont été retrouvées des perles de colliers en pate vitreuse et en terre cuite

tout comme des fragments de os et de cuivre mais aussi des bagues.

Intéressantes sont les pièces rattachées au jeu : sept jetons d’or et vingt dés en os. (34)

Dans le cadre de éléments domestiques on a retrouvé des châssis et des clefs tout comme

quelques lampes en verre à suspension. De plus d’autres pièces en verre ont été retrouvés ,

notamment quelques verres et beaucoup de fragments de bouteille mais aussi des petites fiales

qui semblent avoir contenu de l’onguent ou des remèdes médicaux.

Des ustensiles agricoles et domestiques nous informent sur activité des châtelains : des faux, une

vingtaine de dés à coudre , des épingles et des éléments de fuseau.

Surprenante est la cloche que l’on a retrouvé malheureusement privé de une partie et de la tête

qui portait une poignée pour l’accrocher. Dans la partie haute apparait un aigle, symbole d’une

tradition gibelins de Pise du XIVe siècle.

Dans le cadre des affaires du château , ont été retrouvés deux sceaux (35)probablement pisans ou

lucquois et aussi soixante-seize monnaies dont cinquante-neuf lisibles, elles recouvrent un

période temporale qui va du XIIIe au XXe siècle. (36)

A été enfin effectuée une étude sur la faune qui peuplait le château et les alentours de ce dernier

pendant l’époque de activité du lieu : on a retrouvé avant tout plus d’animaux domestiques que

sauvages.

Dans les premiers il est possible de noter une prévalence de caprins-ovins , suivie par les suins.

Pour ce qui regarde la faune sauvage il est possible de voir que toutes les espèces ne sont pas très

présentes ou consistantes , beaucoup d’animaux sont même que occasionnels .(37)

Déductions de histoire et archéologie

Vue la structure du château et les éléments décoratifs et connaissant l’histoire du château il est

facile de dire que il devait y avoir un chantier in loco produisant les pierres dont les châtelains

avaient besoin.

Si on analyse le nombre de ustensiles de cuisine appartenant à la période des Médicis , ils

paressent peu nombreux , ce qui fait comprendre que le numéro d’occupants du château à

l’époque avait bien diminué : la fonction stratégique de la forteresse n’a plus aucun intérêt car il

n’y a plus la nécessité de contrôler les différents territoires unifiés sous le contrôle florentin.

Par rapport à le présence des céramiques engobées et graphitées , cela peut montrer la tendance

toujours plus fréquente à acheter des objets d’usage commun dans les villes proches de Ripafratta

( notamment Pise et Lucques).

Le nombre importants de pièces de nature militaire est peu étonnant et encore une fois cela

confirme la fonction de la forteresse qui était destinée à un but défensif et de contrôle militaire.

La présence des colliers peut désigner le fait que le château avait accueilli aussi des femmes,

même si les bagues retrouvées ne sont par contre pas forcément appartenues aux femmes , car

elles étaient portées même par les hommes surtout à la Renaissance.

Les dés reconfirment la passion pour le jeux qui était très forte à l’époque , en effet les communes

le avaient interdit ou le réglaient, même si il est arrivé que il ait été exploité pour renflouer les

caisses de ces dernières.

En ce qui regarde la numismatique, elle semble indiquer une économie interne au château dans

laquelle la monnaie , quand elle était nécessaire, servait pour les biens de première nécessité ou

les objets avec peu de valeur. La présence de monnaie provenant de Thèbes fait supposer le fait

que la forteresse même si habitée principalement par un personnel militaire, pouvait parfois

accueillir des riches marchands en transit d’un état à l’autre, et cela peut aussi expliquer la

présence de récipients de table assez élégants ou des perles , pour lesquels une forteresse

militaire n’est pas vraiment le lieu plus adaptée.

Pour terminer, les recherches sur la faune montrent une présence importante de chevaux, ce qui

pourrait souligner la fonction militaire du château, de chiens qui auraient pu aider pour la chasse (

mais ce n’est que une hypothèse) et encore de chats, qui probablement n’étaient que des

animaux de compagnie.

Les animaux sauvages sont très disparates mais pourraient suggérer une activité de pêche et de

chasse.

La présence de faucons peut faire penser que les châtelains se délectaient à les dresser, mais cela

est en réalité très peu probable.

En analysant l’histoire du château et les résultats des fouilles archéologiques il est possible d’avoir

un cadre plus complet de la forteresse.

La famille des Da Ripafratta avaient construit le château un peu dans le but de défendre leur

territoires et un peu dans le but d’en avoir des bénéfices économiques.

La situation politique de la région et la position stratégique du bien a fait en sorte de le rendre un

vrai protagoniste de l’histoire pisane et lucquoise au point que la famille même des Da Ripafratta

en ont subi les conséquences étant obligés à se faire protéger par Pise. A partir de ce moment le

château va avoir de plus en plus une fonction militaire et tout cela est bien confirmé par les pièces

de fouilles.

D’après le compte rendu du 1411 , il est possible de déduire que les biens sont assez

rudimentaires, ce qui fait penser que la vie au château comme celle des autres contemporains

devait être assez difficile.

Les garnisons pouvaient sortir des châteaux et , en sachant que le bourg était près, probablement

les hommes du châteaux dans leur temps libres allaient y chercher compagnies et distractions.

Même les armes répertoriés par le notaire ne sont pas nombreuses : une caisse de flèches,

quatre armures complètes de heaumes avec protections, dix-sept arbalètes, treize piques avec

crochets, un morceau de catapulte.

Cela confirme le fait que le bien était en train de perdre son rôle central dans le cadre militaire

mais peut aussi démontrer l’état de pauvreté qui suit les pesantes batailles auxquelles les

châtelains ont dû faire face.

Le château va donc perdre après de plus en plus d’importance surtout sur le plan militaire et cela

est confirmé aussi par certaines pièces archéologiques qui ne se refont pas vraiment au cadre

militaire ( comme certains éléments de cuisine, des perles et des monnaies).

La forteresse va finalement perdre toute son importance et ne va même pas réussir à se

renouveler en tant que lieu d’habitation ,devenant juste un souvenir d’une grandeur passée.

Bibliographie

-Georges Rohault de Fleury- La toscane au Moyen Age, architecture civile et militaire, tome second

, Paris, Morel et Libraires Editeurs ; M DCCC LXXIII

-Bancallaro Giovanni, Per la storia della classe dirigente del comune di Pisa: i nobilidi Ripafratta,

1969 , Tesi, Pisa.

-Antonella Delfino: per la storia della classe dirigente del comune di Pisa : i Da Ripafratta. 1972.

Pisa.Relatore : Cinzio Violante

-emilio cristiani , note sulla consorteria nobiliare dei da Ripafratta,1974 , Pacini

-Lucia Morgioni ,Gli statuti della podesteria di Ripafratta del 1406. –, 1979. Pisa. Relatore Ottavio

Banti.

-Miniscalco Anna Maria, registrum iurium nobilium de Ripafracta,1979

-Redi Fabio, lo scavo archeologico del castello di ripafratta ( pisa), primi risultati della campagna di

scavo 1983-86, in ‘ Archeologia medioevale ‘ XIV ( 1987) pp.308 seg.

-AA.VV. in ‘archeologiua medioevale’ XIV, 1987, passim

-AA.VV. ‘archeologia medioevale’, passim, XVI ( 1989) pp 426-459

-Amici S, i materiali metallici e non metallici delle campagne di scavo 1983-84, in ‘archeologia

medioevale’ XVI ( 1989) pp 460 seg.

-Stiaffini D, i Materiali vitrei , in ‘archeologia medioevale ‘ XVI ( 1989) pp.848-492.-Sorrentino C,

nota preliminare sullo studio della fauna delle campagne di scavo 1983-84 , in ‘Archeologia

Medioevale ‘ XVI ( 1989) pp. 479-484

-Vanni F.M. , le monete di ripafratta, in ‘archeologia medioevale’, XIV ( 1987) pp. 313-318, XV, (

1988) pp 430, seg ; XVI ( 1989) pp. 492, seg.

-emilio cristianila chiesa di s Maria di rupecava e i signori di Ripafratta nei secoli 13 e 14, 1990

- Antonella Tomei, un documento per la storia dei nobili di Ripafratta (1372), in “Bollettino Storico

Pisano”, LX (1991), pp. 330-335.

-Gherardo Bertini . ricerche sul sistema difensivo pisano fino alla definitiva conquista fiorentina (

1509) : il ruolo militare dei castelli di Ripafratta, di Asciano e della Verruca . Pisa ,2000 tesi di

laurea, relatore Marco Tangheroni