56. Rinvenimenti di superficie nel castello di Pofi. Dati preliminari: le ceramiche acrome

-

Upload

beniculturali -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of 56. Rinvenimenti di superficie nel castello di Pofi. Dati preliminari: le ceramiche acrome

MISCELLANEADELLA SOCIETÀ ROMANA DI STORIA PATRIA

LXIII

LE CERAMICHE DI ROMA E DEL LAZIO

IN ETÀ MEDIEVALE E MODERNA

VII

ROMAPRESSO LA SOCIETÀ

ALLA BIBLIOTECA VALLICELLIANA –––––2015

Atti del VII Convegno di Studi“La polifunzionalità nella ceramica medievale”

(Roma – Tolfa, 18-20 maggio 2009)

a cura di

Francesca romana stasolla e GiorGia maria annoscia

IL VOLUME È STATO REALIZZATO GRAZIE AL CONTRIBUTO

DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” – FINANZIAMENTO

CONGRESSI E CONVEGNI – E DEL PROGRAMMA PRIN 2007

Copyright ©2015

Società Romana di Storia PatriaPiazza della Chiesa Nuova, 18 00186, Roma

www.srsp.it

e-mail: [email protected]

ISBN 978-88-97808-47-3

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopy, recording or any other information storage and retrieval system, without the prior permission of the publisher.

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfilm, film, fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Italo BIddIttu – Rosangela de acutIs – saBRIna PIetRoBono

RINVENIMENTI DI SUPERFICIE NEL CASTELLO DI POFI (FR). DATI PRELIMINARI: LE CERAMICHE ACROME

IntroduzIone

Il centro abitato di Pofi è posto sulla sommità di un estinto ap-parato vulcanico costituito dai residui di almeno tre crateri. La mor-fologia del territorio è caratterizzata dall’estensione dei depositi dell’edificio vulcanico attivo tra 430.000 e 110.000 anni(1) che rag-giunge 283 m di quota. Ai margini dell’area interessata dai depositi vulcanici affiorano, a quote più basse, ghiaie, sabbie, argille e traver-tini in parte precedenti all’attività eruttiva. In queste serie sono stati rinvenuti, a volte intercalate a materiali piroclastici ripresi, resti di animali fossili (elefante, megacero, rinoceronte, ippopotamo) e ma-nufatti litici del Paleolitico(2).

Le tracce delle presenze umane nel territorio comunale risalgono al Paleolitico inferiore testimoniate, anche con scavi archeologici, so-prattutto nel sito della Cava Pompi, da cui provengono resti fossili

(1) P. BasIlone – l. cIvetta, Datazione K/Ar dell’attività vulcanica dei monti Ernici (Lazio), in Rendiconti della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, 31 (1975), pp. 175-179; M. FoRnaseRI, Geochronology of volcanic rocks from Latium (Italy), in Rendiconti della Società Italiana di Mineralogia e Petrologia, 40 (1985), pp. 73-106.

(2) I. BIddIttu – P. cellettI, Età della pietra. Uomini ed elefanti nella preistoria del Lazio meridionale, in Quaderni Fregellani, Ceprano 2003, pp. 1-160.

Italo Biddittu – Rosangela De Acutis – Sabrina Pietrobono 376

umani di ulna, tibia e cranio(3). Raccolte di superficie hanno messo in evidenza continuità di frequentazioni, anche se sporadiche, in numero-se contrade, con manufatti litici attribuibili al Paleolitico medio, supe-riore e all’età dei metalli. Più consistenti, le presenze dell’Età del rame con frammenti di ceramiche, punte di freccia, ossidiane, sono affiorate fino ai confini della macchia di Pofi, mentre sono per ora scarse le trac-ce di età volsca sulle pendici di Colle Marte e soprattutto nel confinan-te territorio di Ripi a Colle S. Silvestro.

La storia del territorio di Pofi in età romana, poco nota per l’as-senza di ricerche, è legata al sito dell’antica colonia latina di Fregellae, fondata nel 328 a.C.; forse compreso in un ager fregellanus, anche per la presenza di maestranze specializzate ai lavori di estrazione della lava e al suo sfruttamento, che hanno lasciato evidenti testimonianze sul Fosso Meringo all’altezza della mola Sterbini.

Non lontano dalle cave l’attraversamento del Fosso Meringo era assicurato dal Ponte delle Pietre, attualmente in rovina(4). Si ricordano i resti di una villa rustica in località Pratelle Imbratti e i più importanti resti di S. Benedetto (blocchi squadrati in travertino, tratto di strada, affioramenti con ceramica, frammenti di mosaico, materiale votivo). Tra gli oggetti votivi un frammento di statuetta muliebre con tunica e palla, frammento di volto maschile, frammento di bue, frammenti di un piede in terracotta e di due piedi votivi in marmo “giallo antico”. La frequentazione in età tardoromana dell’area su cui sorge il borgo è documentata dal rinvenimento sporadico di frammenti di tegoloni e da un’area estesa con frammenti di ceramiche in località S. Giorgio sulle pendici settentrionali del colle.

Non lontano da questo sito, sul colle Mola a Vento, dove è ancora conservato un edificio a torre cilindrica residuo di antico molino a vento, si apre una cavità, nota come “grotta di S. Restituta”, che im-

(3) P. Fedele et alii, Segnalazione di un nuovo giacimento con industria muste-riana e un’ulna umana fossile della cava di pozzolana “Giovanni Pompi” in contrada S. Lucia nel territorio di Pofi (Frosinone), in Quaternaria, 5 (1961), pp. 339-340; I. BIddIttu – a.g. segRe, Paleolitico inferiore a Cava Pompi presso Pofi, Frosinone, in Quaderni di Archeologia Etrusco-Italica, 1 (1978), pp. 78-79; P. PassaRello – a. PalMIeRI, Studio sui resti umani di tibia e ulna provenienti da strati pleistocenici della Cava Pompi di Pofi (FR), in Rivista di Antropologia, 55 (1968), pp. 139-162.

(4) s. gattI, La via Latina dal Compitum Anagninum al Fregellanum, in Terra dei Volsci. I (1998), pp. 73-86.

Rinvenimenti di superficie nel castello di Pofi 377

mette in un sistema di cunicoli intersecantisi tra loro ad angolo retto, estesi per alcune decine di metri, probabile impianto idrico di epoca romana. Sullo stesso versante nord il Colle Cisterna prende il nome dalla presenza di una cisterna romana ancora parzialmente visibile nei pressi di case private.

La quota, anche se modesta, di 283 m raggiunta dall’apparato vul-canico e quindi dal castrum, è però tale da offrire una visione panora-mica che spazia sulla valle del Sacco a Nord e sulla piana del Liri a Sud configurando una posizione strategica posta a controllo da un lato del-la via Latina (odierna Casilina) e dall’altro sull’importante antica strada di transumanza Pofi - Castro - Vallefratta - Amaseno - Priverno e Pofi - Ceccano - Passo della Palombara - Marittima. La natura vulcanica dei terreni, più fertili, la presenza di numerose sorgenti, alcune anche con acque ritenute curative, hanno rappresentato un ulteriore elemento di richiamo per gli insediamenti umani (sorgente Catramina, Colombella, La Cupa, Frittore, Fossa d’Oro, il Cerro, gl’Uoghere o dell’Ocaro, Vadanieglie, Fontana Le Nocchie, Acqua Fagna, Pisciarieglie). Va ri-cordata anche quella di S. Antonino con acqua considerata curativa(5).

Ricorda il Guidi (1868): “... limpide sorgenti, e tra queste una al-tresì di acque sulfuree, abbondan per tutti i dintorni suoi, ove eziandio si ricolgono erbe e piante medicinali di più ragioni. Il colle su cui giace Pofi, come è tutto formato di vulcaniche materie, così racchiude anco-ra non poche cave di pozzolana e di pietre di molta durezza: e vi s’in-contrano altresì talune correnti di lava (manifesti indizi di estinti vulca-ni) massimamente nella via per andare verso Castro”.

Gli affioramenti di lapilli, pozzolane, lave, hanno rappresentato una peculiarità all’apertura di cave per l’estrazione dei materiali e in-crementato la presenza di maestranze specializzate per la lavorazione della lava destinata soprattutto alla realizzazione dei basoli per le pavi-mentazioni stradali diffusi in gran parte del Lazio, per la realizzazione dei “tufelli” (cubilia) dell’opus reticulatum e per la realizzazione delle tessere dei mosaici. In vari punti del territorio comunale, specialmente nel settore est sono presenti accumuli di scaglie di materiali lavici resi-dui delle lavorazioni. La tradizione dell’uso della lava continua anche nel medioevo per la realizzazione di gran parte dei fabbricati del centro

(5) g. MoRonI, s.v. Frosinone, in Dizionario di erudizione storico ecclesiastica, XXVII, Venezia 1844, pp. 260-318.

Italo Biddittu – Rosangela De Acutis – Sabrina Pietrobono 378

storico. L’osservazione delle murature mette in evidenza anche la pro-venienza dei materiali da cave di diversa composizione: lave compatte più difficili da regolarizzare (lave lungo il Fosso Meringo, località Lignite, lave di Case Frittore) e lave bollose preferite per la facilità nella squadratura (lave di Fontana dell’Ocaro, fosso Cassiccia, località Capofiume)(6). La tradizione dello sfruttamento delle colate di lava è perdurato fino ai tempi moderni anche per la produzione delle ruote da macina dei mulini, che venivano esportate in varie zone d’Europa.

La presenza di scarti di fornace tra i materiali raccolti fa supporre la provenienza locale di alcuni prodotti. L’unico indizio sembra per ora venuto alla luce in Via Perilli dove lavori di allargamento hanno messo in luce una sezione alta circa 4 m di depositi vulcanici con in-tercalato un paleosuolo marrone e alla base arenarie e marne mioceni-che. In un punto della sezione era presente una fossa ovale dalle di-mensioni di circa 2 m di altezza e 1,5 m di larghezza interpretabile come residuo di una fornace di epoca imprecisabile. Il paleosuolo marrone affiorante è argilloso e rappresentava una buona fonte per la produzione di alcune categorie di vasi. Sarebbe opportuna una ricerca più approfondita. Ai margini dell’apparato vulcanico sono state rinve-nute tracce di fornaci a Campogrande in territorio di Ceprano e a Campo Rosello in territorio di Castro dei Volsci.

I.B.

Il castello medIevale

Il castrum di Pofi era esistente intorno al 1019(7). È presente nelle bolle al vescovo verolano dal 1081 in poi(8). Il castrum racchiude al suo interno la chiesa e la maggiore struttura di difesa, il torrione a base pentagonale di nord-ovest, trasformato nel corso dei secoli. Il castrum

(6) a. guIdI, Viaggio da Roma a Montecassino novamente descritto, Roma 1868, pp. 96-98; l. BloIse, Rilevamento geo-petrografico e vulcanologico del settore di Pofi-Arnara (distretto vulcanico della media valle latina), Tesi di laurea in Scienze Geologiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, a.a. 1996-1997.

(7) F.M. caMPolI, Pofi dalle origini all’inizio del secolo XX, Roma 1982, pp. 566-567.

(8) s. PIetRoBono, Carta Archeologica medievale. Frosinone, Firenze 2006, n. 132, p. 165.

Rinvenimenti di superficie nel castello di Pofi 379

ha occupato, forse fin dalle origini, la vasta area oggi recinta; il fortilizio si presenta attualmente a forma pentagonale, con torri ai vertici nord-est, sud-est e nord-ovest, rinforzata dalla Torre Nova; l’insieme delle fortificazioni, definite “rocca ad organismo compatto”(9), è riconduci-bile al XIII-XIV secolo nella sua forma definitiva; sul versante est la costruzione di un grande palazzo, oggi sede comunale, determinò l’in-clusione nelle sue murature dei due torrioni del recinto ai vertici nord-est e sud-est(10). Interventi furono effettuati nei secoli successivi, finché alla fine del XV secolo il castello, dall’inventario Gaetani del 1491-1493, risulta composto da una torre mastra o maestra, il baglio, il corre-turo, tre forni, la Torre Nova, posta all’inizio del corridoio di ronda, due cisterne all’interno delle torri e il ponte levatoio in corrispondenza della porta. Il fortilizio era isolato da una strada all’intorno, ed aveva l’attrezzatura occorrente per la difesa: armi, munizioni e viveri per gli uomini della guarnigione. Si contavano balestre, frombole, saette, bombarde, mortaletti, spingarde, ecc., munizioni e strumenti vari; tra i viveri: farina, grano, legumi (fave e cicerchie), olio, sale, vino, aceto, miele, ed altro(11). Intorno al castello i quartieri sono stretti in un cir-cuito di case-mura, mentre alcune torrette sono inserite nelle moderne abitazioni; resta una porta, detta del Melangolo (Fig. 1)(12).

Nel corso di decennali ricerche, si è costituito un congruo testi-mone della cultura materiale del castello di Pofi nel Medioevo, da cui emergono per numero frammenti ceramici e small finds. I materiali, provenienti da distinte aree del territorio, si riferiscono a numerose classi ceramiche, che coprono un orizzonte cronologico estremamen-te vasto(13). Si è proceduto a registrare localizzazione e settore di pro-

(9) d. FIoRanI, Architettura e cantiere delle strutture fortificate, in g. gIaMMaRIa, Castelli del Lazio Meridionale, Roma-Bari 1998, p. 87.

(10) s. PIetRoBono, Gli insediamenti fortificati nel territorio della Diocesi di Veroli: primo contributo, in Archeologia Medievale nell’Italia centro-meridionale: inse-diamenti e territorio. Atti del VI Congresso di Archeologia Medievale (Roma, 31 Maggio – 1 Giugno 2006), Firenze 2007, p. 116.

(11) Inventarium Honorati Gajetani. L’inventario dei beni di Onorato II Gaetani d’Aragona, 1491-1493, a cura di s. PollastRI, trascrizione di c. RaMadoRI, Roma 2006, pp. 306-307.

(12) PIetRoBono, Carta archeologica cit., p. 116.(13) L’origine si trova nell’incessante attività di indagine e monitoraggio, finaliz-

zata al sostegno delle attività di tutela degli enti preposti, compiuta nel corso degli

Italo Biddittu – Rosangela De Acutis – Sabrina Pietrobono 380

venienza (urbano o extraurbano) di ogni singolo frammento; riordina-re il materiale per classi; individuare le caratteristiche tecnologiche del singolo manufatto; riconoscere produzioni locali od esterne.

S.P.

catalogo

Legenda: N(umero) s(ito) individuato; AMP = Area a monte del Museo di Pofi; AP = Area del parcheggio sottostante la piazza centrale di Pofi; BG = Borgo Garibaldi; CF = “Casa Fedele”; CG = Case Gori – Pofi; CGu = Casa Guerrieri; CR = “Cratere (vulcanico)” di Pofi; CS = Centro storico; FDO = fosso dell’Ongaro; forCC = fornace Casa Costantini; FTC = Fosso Trecapelli; MS = Mola Sterbini; SAnt = S. Antonino di Pofi; SCol = Sorgente Colombella; SE = versante Sud Est di Pofi; SG = Via di S. Giorgio; SGv = Via di San Giovanni; SPal = Sorgente Palombella – Pofi; SSG = salita di San Giorgio; VMa = Viale Marconi; VMz = Viale Mazzini(14).Tc. = Tecnica; Ar. = Argilla; Im. = Impasto; ft. = Frattura; Inc. = Inclusi; Vc. = Vacuoli; Sup. = Superficie; Dm. = Dimensioni; Sp. = Spessore. TV. = Tornio veloce; T. L. = Tornio lento; N.D. = Non depurato; P. D. = poco depurato; D. = depurato.

Nella presente sezione si pongono in evidenza le caratteristiche tipologiche e quantitative delle classi ceramiche rinvenute durante le ricognizioni effettuate sul territorio di Pofi(15); per tale ragione non è possibile condurre un esame basato su dati di scavo né tanto meno su dettagli stratigrafici, perché si tratta di materiale proveniente intera-

anni dal Prof. Italo Biddittu, che ringraziamo. Il lavoro svolto è stato, come intuibile, capillare, poiché una vasta parte di tali materiali proviene da scavi di pubblica utilità, condotti nel centro storico negli anni ‘90; una parte proviene dalla terra di riporto degli stessi scavi oppure da ricognizioni superficiali.

(14) È in fase di elaborazione la planimetria generale di Pofi con la collocazione dei siti da cui provengono i manufatti. La pubblicazione e il relativo commento, per motivo di spazio, sono rinviati ad altra sede.

(15) Si veda Biddittu supra.

Rinvenimenti di superficie nel castello di Pofi 381

mente dal sovratterra pofano. Le classi ceramiche analizzate dalla scri-vente sono: ceramica acroma; acroma da fuoco; invetriata monocro-ma; invetriata da fuoco; dipinta a bande rosse; dipinta a bande rosse con ingobbio ed infine la tipologia della maiolica rinascimentale con decorazione bruno, giallo e verde che appartiene ad un periodo stori-co nettamente distaccato rispetto alle altre classi segnalate e essa pre-senta importanti indici tipologici(16).

In questa sede si sono scelte le prime due classi ceramiche poste in elenco(17) riservando, così, ad altro contesto l’elaborazione dei dati emersi dallo studio delle restanti classi vascolari suddette.

Ceramica acroma

Sono ascrivibili a questa classe 258 frammenti di cui quelli identi-ficabili sono: 4 frr. di orlo (nn. s. 2-5 CS), 1 fr. di ansa (n. s. 6 CS), 4 frr. di parete (nn. s. 7-10 CS); 1 fr. di fondo (n. s. 11 BG, esemplare apodo piano formante spigolo smussato con parete obliqua a profilo conves-so), 1 fr. di ansa (n. s. 12 BG: poco depurato con numerosi inclusi di mica e calcare), 5 frr. di parete (nn. s. 13-17 BG); 6 frr. di fondi apodi (nn. s. 18-23 AP a spigolo convesso con attacco di parete obliqua di differenti dimensioni ed argille), 32 frr. di parete (nn. s. 24-55 AP in argilla di diversa dimensioni, qualità e grado di depurazione. Non pre-sentano attacchi); 5 frr. di orli (nn. s. 56, 57; 61, 62 e 292 VMz, l’ulti-mo forse di età romana), 8 frr. di ansa (nn. s. 58, 59 e 63-68 VMz); 7 frr. di fondi piatti (nn. s. 69-75 VMz con residui di parete); 79 frr. di parete (nn. s. 76-159 VMz); 7 frr. di orli (nn. s. 161 e 162; 169-173 FTC), 5 frr. di fondo apode (nn. s. 168; 174-177 FTC), 13 frr. di ansa (nn. s. 164-167; 178-186 FTC), 9 frr. di parete (nn. s. 187-195 FTC osservando i materiali, si denota una omogeneità di base dell’impasto dell’argilla d’uso, ciò darebbe luogo all’ipotesi che la produzione di tale ceramica comune possa essere pertinente ad una medesima forna-ce collocata sul sito); 2 frr. di fondo apode (nn. s. 196-197 AMP), 2 frr. di ansa (nn. 203 e 198 di cui il primo frammento è estroflesso e legato all’apertura dell’orlo del vaso), 4 frr. di parete (nn. 199-202); 6 frr. di

(16) A questo elenco si riferiscono anche i pochi manufatti quali vetri e monete.(17) Si veda infra Pietrobono, ove sono studiate le acrome ingobbiate che inte-

grano lo studio trattato in questa sezione, così da fornire dati preliminari ma uniformi delle acrome in territorio pofano.

Italo Biddittu – Rosangela De Acutis – Sabrina Pietrobono 382

fondo apodo (nn.s. 204-209 VMa), 15 frr. di parete di cui (nn. s. 210-224 VMa, il fr. n. 210 presenta anche un inizio di attacco d’ansa); 1 fr. di laterizio (n. s. 225 SGv), 1 fr di fondo apodo (n. s. 226 SGv), 1 fr. di parete (n. s. 227 SGv); 1 fr. di orlo (n. s. 229 SSG), 2 frr. di ansa (nn. s. 228, 230 SSG), 4 frr. di parete (nn. s. 231-234 SSG); 1 fr. di orlo (n. s. 236 SE), 4 frr. di ansa (nn. s. 237-240 SE); 3 frr. di orlo (nn. s. 241-243 CR); 1 fr. di orlo (n. s. 244 CF), 1 fr. di ansa (n. s. 245 CF), 3 frr. di parete (nn. s. 246-248 CF); 1 fr. di orlo (n. s. 249 SAnt), 3 frr di parete (nn. s. 250-253 SAnt);1 fr. di fondo apode (n. s. 1138 MS); 1 fr. di orlo (n. s. 1139 SCol), 1 fr. di parete (n. s. 1140 SCol);1 fr. fittile di probabile laterizio (n. s. 254 SG), 2 frr. di parete (nn. s. 255-256 SG), 2 frr. di ansa (nn. s. 257 e 258 SG).

Alcune caratteristiche comuni presenti in questa classe ceramica sono pertinenti ad una tipologia di vasellame con fondo apode e li-scio, senza alcun tipo di lavorazione o carenatura. Si osserva inoltre che anche l’orlo è dritto e non presenta nessuna forma di estroflessio-ne o introflessione.

Ceramica acroma da fuoco

Sono pertinenti a questa classe ceramica un totale di 120 fram-menti. Nel dettaglio emergono: 1 fr. di ansa (n. s. 1 SE); 2 frr. di orlo (nn. s. 2 e 3 CF); 2 frr. di ansa (nn. s. 7 e 8 SPal), 1 fr. di fondo (n. s. 9 SPal), 2 frr. di orlo (nn. s. 10 e 11 SPal), 14 frr. di parete (nn. s.12-25 SPal); 1 fr. di orlo (n. s. 27 CG), 3 frr. di fondo apode (nn. s. 28-30 CG), 2 fr. di ansa (nn. s. 26 e 31 CG), 9 frr. di parete (nn. s. 32-40 CG) (molti risultano essere frammenti relativi ad anfore ed in taluni casi anche pertinenti al periodo protostorico); 1 fr. di orlo (n. s. 41 VMa), 1 fr. di ansa (n. s. 42 VMa), 9 frr. di parete (nn. s. 43-51 VMa); 4 frr. di parete (nn. s. 52-55 forCC); 1 fr. di coperchio con pomello (n. s. 56 CGu); 5 frr. di orlo (nn. s. 59-63 FTC), 3 frr. di ansa (nn. s. 58, 64, 65 FTC), 1 fr. di fondo apode (n. s. 66 FTC), 5 frr. di parete (nn. s. 67-71 FTC); 1 fr. di orlo (n. s. 72 CS), 1 fr. di ansa (n. s. 73 CS), 1 fr. di parete (n. s. 74 CS); 3 frr. di parete (nn. s. 76-78 MS); 1 fr. di fondo apode (n.s. 79 VMz), 2 frr. di orlo (nn. s. 80 e 81 VMz); 3 frr. di fondo apode (nn. s. 82-84 VMz); 11 frr. di parete (nn. s. 85-95 di cui un frammento è di anfora VMz); 1 fr. di orlo (n. s. 96 AP), 1 fr. di fondo apode (n. s. 97 AP), 10 frr. di parete (nn. s. 98-107 AP); 1 fr. di orlo (n. s. 108 FDO); 1 fr. di orlo (n. s. 110 SAnt.), 1 fr. di parete (n. s. 111 SAnt); 2

Rinvenimenti di superficie nel castello di Pofi 383

frr. di ansa (nn. s. 112, 113 AMP), 5 frr. di orlo (nn. s. 114-118 AMP), 2 frr. di parete (nn. s. 119-120 AMP).

I frammenti che si caratterizzano meglio per tipologia e conser-vazione sono:

a) n. s. 1 SE: un frammento di ansa. Tc. TV; Ar. 2.5 YR 5/4 reddish brown; Im. P. D.; Ft. Regolare e netta; Inc. mica, calcare; Vc. frequenti; Sup. 2.5 YR 5/8 red; Dm. max. cons. cm 3,7; largh. max cm 4; sp. mm 0,8(18). Datazione: potrebbe trattarsi di un’ansa di olla le cui caratteristi-che si ritrovano nel VII secolo(19), ma esistono anche alcuni esempi da-tanti ad una cronologia più bassa compresa tra il IX e l’XI secolo(20).

b) n. s. 26 CG: un frammento di attaccatura di ansa che presenta una applicazione a rotellina leggermente curvilinea, con una bordatura scanalata internamente e sul lato (Fig. 2). Tc. T. L.; Ar. 5 YR 4/6 yellow-ish red; Im. P. D.; Ft. irregolare, ruvida; Inc. mica, calcare; mm 0-0,2; rari; Sup. 5 YR 5/8 yellowish red; Dm. h. max. cons. 6,1 cm; largh. max. cm 2,8 ø max. 1,8 cm; sp. cm 2, 3. Datazione: VII-XI secolo.

c) n. s. 41 VMa: un frammento di orlo estroflesso con una borda-tura esterna leggermente accentuata ed in parte scanalata. Tc. TV; Ar. 2.5 YR 5/6 red; Im. D.; Ft. irregolare, ruvida; Inc. mica, calcare; Vc. sporadici; Sup. 2.5 YR 6/8 light red; Dm. h. max. cons. cm 2, 3; largh. max. cm 6; sp. cm 0,5. Datazione: VII-XI secolo.

d) n. s. 42 VMa: un frammento di ansa dall’andamento rettilineo, sono presenti tracce di incrostazioni. Tc. TV; Ar. 10 YR 6/8 light red; Im. P. D.; Ft. irregolare e ruvida; Inc. mica; Sup. 2.5 YR 6/4 light red-dish brown; Dm. h. max. cons. 4,7 cm; largh. max. cm 1,9; sp. cm 0,6.

(18) M. RIccI, Ceramica acroma da fuoco, in L’esedra della Crypta Balbi nel me-dioevo (X-XV secolo). Archeologia urbana a Roma: il progetto della Crypta Blabi, 5, a cura di l. PaRolI – l. saguì, Firenze 1990, p. 224; t. MannonI, La ceramica d’uso comune in Liguria prima del secolo XIX. Prime notizie per una classificazione. Atti del III Convegno Internazionale della ceramica (Albisola, 31 maggio–2 giugno 1970), Savona 1970, p. 297.

(19) RIccI, Ceramica acroma da fuoco cit., p. 224.(20) c. eBanIsta, La ceramica acroma da fuoco e la dipinta a bande (IX-XI secolo)

dall’ambiente P e dalle rasole 3, 4, 5 del castello di Montella (AV), in La ceramica alto-medievale in Italia. Atti del V Congresso di Archeologia Medievale (Roma CNR, 26-27 novembre 2001), a cura di s. PatItuccI, Roma 2004 (Quaderni di Archeologia Medievale, VI), pp. 291-306.

Italo Biddittu – Rosangela De Acutis – Sabrina Pietrobono 384

e) n. s. 72 CS: un frammento di orlo appena estroflesso e carenato (Fig. 3). Tc. TV; Ar. 2.5 YR 6/2 pale red; Im. D.; Ft. irregolare e ruvida; Inc. mica; Sup. 7.5 YR 4/1 dark gray; Dm. h. max. cons. 3,9 cm; largh. max. cm 4,2; sp. cm 0,5(21).

f) n. s. 79 VMz: un frammento di fondo apode con gran parte della parete ben conservata (Fig. 4). Tc. TV; Ar. 10 R 6/3 pale red; Im. D.; Ft. irregolare e ruvida; Inc. mica, calcare; Vc. numerosi; Sup. 10 R 5/3 weak red; Dm. h. max. cons. 5,9 cm; largh. max. cm 8,8.; sp. cm 0,3(22). Il recipiente, di forma aperta, su parte della parete presen-ta l’uso sul fuoco. Al suo interno, inoltre, sul fondo compaiono alcu-ne impronte verosimilmente create per l’uso del tornio al momento della sua realizzazione.

g) n. s. 108 FDO: un frammento di orlo di recipiente di forma aperta con tesa a mandorla. Tc. TL; Ar. 7.5 YR 6/4 light brown; Im. P. D.; Ft. irregolare, ruvida e lesionata; Inc. mica e calcare; Sup. 5 YR 4/4 reddish brown; Dm. h. max. cons. 2,1 cm; largh. max. cm 4,4; sp. cm 1,1. L’impasto dell’argilla tende a sfaldarsi con facilità perciò si po-trebbe supporre che il manufatto provenga da una fornace locale.

In conclusione tale classe ceramica è una tra le più attestate nel contesto romano insieme alla acroma depurata. Il repertorio morfolo-gico è piuttosto limitato. L’olla è la forma in assoluto più documentata e cronologicamente più duratura. Sono attestati anche tegami, testi per il pane (attribuzione certa a partire dal XI secolo) e coperchi.

R.D.A.

La scrivente ha analizzato le seguenti classi ceramiche: ceramica invetriata monocroma; ceramica vetrina sparsa; ceramica invetriata dipinta; ceramica invetriata trasparente; ceramica graffita; maioliche; ceramiche post medievali; small finds, frammenti vitrei ed altri oggetti di estremo interesse (colonnina in pietra; ecc.), la cui esposizione per motivi di spazio è stata rinviata a successivo contributo.

(21) RIccI, Ceramica acroma da fuoco cit., pp. 224-226. La sua tipologia è classi-ficabile tra le ollette di piccole dimensioni.

(22) RIccI, Ceramica acroma da fuoco cit., pp. 215-249.

Rinvenimenti di superficie nel castello di Pofi 385

Ceramica ingobbiata acroma

Sono ascrivibili 56 frammenti, di cui non è possibile individuare una forma precisa, così ripartiti: 1 fr. di ansa (n. s. 1 CS); 1 fr. di parete (n. s. 2 CS); 2 frr. di anse (nn.s SG 3-4; il n. 3 pare scarto di fornace); 1 fr. di fondo (n. s. SG 5); 1 fr. di parete (n. s. SG 6); 1 fr. incerto, mal conservato (n. s. SG 7); 2 frr. di orlo (n. s. VMz, 8-9; il n. 8 pare rico-perto da uno strato stannifero, ma è estremamente mal conservato); 17 frr. di parete (n. s. VMz, 10-25); 1 fr. di fondo apode (n. s. VMa. 39); 1 fr. di ansa (n. s. VMa. 40); 16 frr. di parete (n. s. VMa. 41-56); 2 frr. d’ansa di anfora (n. s. FTC. 27-28), 1 fr. di fondo (n. s. FTC. 29); 6 frr. di parete (n. s. FTC. 30-34).

I frammenti più significati sono stati esaminati a parte (Fig. 5):a) n. s. 26 FTC: frammento di orlo estroflesso obliquo rafforzato,

ingobbio interno - esterno, con sulla parete esterna una applicazione simile ad un’ansa a nastro, ma dalla difficile interpretazione in questa tipologia di manufatti; si notano i segni della cottura disomogenea, per la colorazione più intensa in prossimità dell’attacco dell’ansa. Tc. TV; Ar. 7.5 YR 6/8 reddish yellow; Im. N D; Ft. frastagliata; Inc. mica, grana fine; Vc. frequenti; Sup. 7.5 YR 6/4 light brown; Dm. H. 7,4 cm; 5,4 cm; sp. 4 mm - 1 cm.

b) n. s. 27 FTC: frammento di ansa a nastro con solcatura centra-le ingobbiata esternamente. Tc. Tv; Ar. 5 YR 6/4 light reddish brown; Im. P. D.; Ft. irregolare; Inc. mica; Vc. presenti; Sup. ruvida al tatto; Dm. lungh. 6,50 cm; largh. 6,50 cm; sp. 9 mm.

c) n. s. 35 VMa. frammento di orlo probabilmente di olletta sem-plice estroflesso. Tc. TV, Trattata a stecca; Ar. 5 YR 6/4 light reddish brown; Im. D.; Ft. netta e regolare; Inc. Non presenti; Vc. rari; Sup. 7.5 YR 8/4 pink; Dm. h. 4,5 cm; largh. 6,3 cm; sp. 6 mm, Ø18 cm.

d) n. s. 36 VMa; frammento probabilmente di anfora, compren-dente parte di orlo e ansa a nastro. L’orlo è poco sporgente, appena accennato verso l’alto. L’ansa presenta strette scanalature poco rilevate. Tc. TV, superficie trattata con un panno; Ar. 5 YR 5/6 yellowish red; Im. D.; Ft irregolare; Inc. non presenti; Vc. rari; Sup. 10 YR 7/6 yel-low; Dm. lungh. max. 7,6 cm; largh. ansa 7,5 cm; sp. 1 cm, Ø 10 cm.

e) n. s. 37 VMa; frammento di ansa, pertinente probabilmente ad anfora. L’orlo è poco sporgente, appena accennato verso l’alto, ma con linea del profilo ben conservata. L’ansa presenta strette scanala-ture centrali appena accennate. Tc. TV, superficie trattata a panno;

Italo Biddittu – Rosangela De Acutis – Sabrina Pietrobono 386

Ar. 5 YR 7/4 pink; Im. D.; Ft irregolare; Inc. rara mica; Vc. rari; Sup. 5 YR 6/6 reddish yellow; Dm. lungh. max. 7,8 cm; largh. 6,1 cm; h. orlo 2,1 cm; sp. 9 mm; Ø 8 cm.

f) n. s 38 VMa; frammento di ansa, pertinente probabilmente ad anfora. L’orlo è poco sporgente, estroflesso; presenta cinque larghe costolature, lievemente rilevate. Tc. TV, superficie trattata a panno; Ar. 2.5 YR 5/8 red; Im. P. D.; Ft irregolare; Inc. mica; Vc. rari; Sup. 5 YR 5/4 yellowish red; Dm. lungh. 5,1 cm; largh. ansa, 6,1; h. orlo 2 cm; sp. 6 mm; Ø 10 cm.

In conclusione, è da riferire a ceramica d’uso comune(23), ma le anse sembrano appartenere a brocche e ad anfore. Si differenziano dai precedenti esempi di ceramiche acrome per la presenza di un sottile, a volte sottilissimo, strato di rivestimento superficiale d’argilla liquida, che lascia pensare ad un ingobbio coprente. Le argille impiegate sono prevalentemente poco depurate, con un più o meno lieve ingobbio di colore chiaro sulle superfici di impasti prevalentemente tendenti al rosso. Alcuni frammenti presentano seri problemi di identificazione a causa del loro stato di conservazione, come frequente in tale tipo di ricerche di superficie(24). Si indaga al momento sulle sede di tali produ-zioni apparentemente locali per via della presenza di inclusi tipici del-le argille dell’area e di scarti di produzione. Le anse sono tipologica-mente simili alle produzioni dei contenitori di grande portata dipinti a bande rosse in argilla depurata, non presentate in questa sede e pure indiziate di produzione d’area locale o limitrofa: in particolare per n. s. 36 VMa, potrebbe confrontarsi con un esemplare rinvenuto a Cencelle(25) o con gli esempi di Ostia(26).

S.P.

(23) MannonI, La ceramica d’uso comune cit., p. 297(24) v. RoMolI, La ceramica medievale di due castra abbandonati nella media

valle del Liri, in Le ceramiche di Roma e del Lazio in età medievale e moderna in età medievale e moderna. Atti del I convegno di studi (Roma, 19-20 marzo 1993), a cura di e. de MInIcIs, Roma 1994 (da ora in avanti cit. come Le ceramiche di Roma e del Lazio I, pp. 155-168).

(25) l. PRandI – g. sIlvestRInI, Un contesto di ceramica medievale da Cencelle, in La ceramica altomedievale in Italia cit., p. 184, Fig. 5.

(26) s. PannuzI, Ceramica dipinta in rosso nel Lazio Meridionale. I materiali del borgo di Ostia Antica e di Cori, in Le ceramiche di Roma e del Lazio I cit., p. 37, Fig. 8; p. 38, Fig. 12.

Rinvenimenti di superficie nel castello di Pofi 387

conclusIonI

Questo articolo è la prima comunicazione dei lavori effettuati nel “The Pofi Project: Ceramics and small finds from a medieval castrum in Central Italy”, curato dagli scriventi nell’ambito del programma di valorizzazione condotto negli anni 2006-2009 dalla direzione del Museo Preistorico di Pofi. Le schede delle classi ceramiche presentate in questa sede appartengono ad uno studio preliminare, di conse-guenza necessitano di una integrazione successiva in cui saranno op-portuni ulteriori e più dettagliati confronti che qui, per evidenti moti-vo di spazio, non si sono potuti inserire. Ad ogni modo è stato possibile osservare che le tre tipologie di acrome studiate presentano, in taluni casi, caratteristiche nella composizione delle argille che rimandano ad un contesto locale; tale indizio è fondamentale, in quanto per la prima volta a Pofi si propone l’esistenza di produzione ceramica che sembre-rebbe avere delle concrete e reali corrispondenze proprio sulla base della quantità di scarti ceramici rinvenuti e dei resti della fornace.

D’altra parte nel Lazio meridionale interno la tradizione dei vasai risale ad epoche molto antiche (fornace di Patrica dell’Età del bronzo recente e fornaci volsche di Frosinone) ed è perdurata fino ai tempi moderni (Arpino, Broccostella, Pignataro Interamna, Veroli, Ceprano, Pontecorvo) favorita dalla presenza di materiale idoneo alla lavorazio-ne dovuto all’estensione di sedimenti argillosi su vaste aree del territo-rio per i diffusi bacini lacustri e palustri pleistocenici ed olocenici.

I.B. – R.D.A. – S.P.

Italo Biddittu – Rosangela De Acutis – Sabrina Pietrobono 388

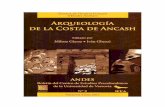

Fig. 1. Centro urbano di Pofi (FR) da PIetrobono, Carta archeologica cit. Rielaborazione da m.l. PuttI, Pofi, in Lazio Medievale. Ricerca topografica su 33 abitati delle antiche diocesi di Alatri, Anagni, Ferentino, Veroli, Roma 1980.

Rinvenimenti di superficie nel castello di Pofi 389

Fig. 4. Ceramica acroma da fuoco.

Figg. 2–3. Ceramica acroma da fuoco.

Italo Biddittu – Rosangela De Acutis – Sabrina Pietrobono 390

Fig. 5. Ceramica acroma ingobbiata: n. s. 26 FTC fr. di orlo estroflesso; n. s. 27 FTC fr. di ansa a nastro; n. s. 35 VMa fr. di orlo (olletta?); n. s. 36 VMa fr. comprendente parte di orlo e ansa a nastro (anfora?); n. s. 37 VMa fr. di ansa (anfora?); n. s. 38 VMa fr. di ansa (anfora?).