Votivspektren von Heiligtümern. In: I. Gerlach/D. Raue (Hrsg.), Sanktuar und Ritual. Heilige...

Transcript of Votivspektren von Heiligtümern. In: I. Gerlach/D. Raue (Hrsg.), Sanktuar und Ritual. Heilige...

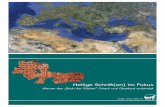

FORSCHUNGSCLUSTER 4

Heiligtümer: Gestalt und Ritual, Kontinuität und Veränderung

Sanktuar und Ritual Heilige Plätze im archäologischen Befund

Herausgegeben von

Iris Gerlach und Dietrich Raue

VIII, 416 Seiten mit 352 Abbildungen und 2 Tabellen

Titelvignette: S. irwāh. , Άlmaqah-Tempel. Rekonstruktionszeichnung des Vorhofs. Blickrichtung nach Nordwesten. Am nordwestlichen Ende des Vorhofs erstrecken sich weitere Sakralbauten. Zeichnung: DAI, Orient-Abteilung (M. Kinzel)

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Iris Gerlach / Dietrich Raue (Hrsg.)Sanktuar und Ritual ; Heilige Plätze im archäologischen Befund. Rahden/Westf.: Leidorf 2013

(Menschen – Kulturen – Traditionen ; ForschungsCluster 4 ; Bd. 10)ISBN 978-3-86757-390-0

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Gedruckt auf alterungsbeständigem Papier

Alle Rechte vorbehalten© 2013

Verlag Marie Leidorf GmbHGeschäftsführer: Dr. Bert Wiegel

Stellerloh 65 · D-32369 Rahden/Westf.Tel: +49/ (0) 57 71/95 10-74Fax: +49/(0) 57 71/95 10-75

E-Mail: [email protected]: http://www.vml.de

ISBN 978-3-86757-390-0ISSN 2193-5300

Kein Teil des Buches darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, CD-ROM, DVD, BLUERAY, Internet oder einemanderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages Marie Leidorf GmbH reproduziert werden

oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Umschlagentwurf und Standard-Layout: Catrin Gerlach und Jörg Denkinger, Deutsches Archäologisches Institut, Zentrale BerlinRedaktion: Anja Ludwig, Berlin

http://www.dainst.org

Satz, Layout und Bildnachbearbeitung: stm | media GmbH, Köthen/Anhalt

Druck und Produktion: IMPRESS Druckerei Halbritter KG, Halle/Saale

1 F. T. van Straten, Gifts to the Gods, in: H. S. Versnel (Hrsg.), Faith, Hope and Worship. Aspects of Religious Mentality in the Anci-ent World, Studies in Greek and Roman Religion 2 (Leiden 1981) 88 – 102; Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum I (Los Angeles 2004) 278 – 280 s. v. Dedications (R. Parker).

2 I. Kilian-Dirlmeier, Kleinfunde aus dem Itonia-Heiligtum bei Philia (Thes-salien) (Mainz 2002) 203. In diese Richtung zielt auch die Unterschei-dung zwischen »raw« und »converted offerings« bei A. Snodgrass, The Economics of Dedication at Greek Sanctuaries, in: G. Bartoloni – G. Co-lonna – C. Grottanelli (Hrsg.), Anathema. Regime delle offerte e vita dei santuari nel Mediterraneo antico. Atti del Convegno internazionale, Roma, 15 – 18 giugno 1989, ScAnt 3/4, 1989/1990, 291 f.

3 s. den Beitrag von Th. Schattner – G. Zuchtriegel, »Miniaturisierte Weihgaben. Probleme der Interpretation« in diesem Band.

4 Kilian-Dirlmeier a. O. (Anm. 2) 201 f.5 H. Payne, Perachora. The Sanctuaries of Hera Akraia and Limenia I.

Architecture, Bronzes, Terracottas (Oxford 1940) 257 – 261 Nr. 1 Taf. 36 c; 132, 3; U. Kron, Zum Hypogäum von Paestum, JdI 86, 1971, 134; I. Strøm, Obeloi of Pre- or Proto-Monetary Value in Greek Sanc-tuaries, in: T. Linders – B. Alroth (Hrsg.), Economics of Cult in the Ancient Greek World. Proceedings of the Uppsala Symposion 1990, BoreasUpps 21 (Stockholm 1992) 47 f.

6 s. den Beitrag von M. Bentz – H. Bumke, »Mahlzeiten in rituellen Kontexten« in diesem Band.

7 M. Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de l’échange dans les so-ciétés primitives, L’année sociologique (N. S.) 1, 1923/1924, 30 – 186 (dt. M. Mauss, Die Gabe. Die Form und Funktion des Austauschs in archaischen Gesellschaften [Frankfurt a. M. 1968]).

Votivspektren Mit Beiträgen von Nicole Alexanian, Ute Effland, Andreas Effland, Heide Frielinghaus, Iris Gerlach, Piet Kopp, Dietrich Raue und Gabriel Zuchtriegel

Gunvor Lindström – Oliver Pilz

Prähistorische und antike Heiligtümer und Kultplätze waren Orte der Begegnung mit dem Heiligen. Hergestellt wurde der Kontakt mit den dort verehrten transzendenten Mächten durch rituelle Handlungen wie beispielsweise Prozessionen, Tanz und Musik, Gebete, Opfer, Kultmahlzeiten oder Dedi-kationen. Daneben besaßen die Heiligtümer als Treffpunkte für die Kultgemeinschaft sowie als identitätsstiftende Erinne-rungsorte eine eminent soziale Funktion. Die an den Kultplät-zen vollzogenen Rituale haben nicht zu allen Zeiten und in allen Bereichen der antiken Welt gleichermaßen Eingang in die schriftliche oder bildliche Überlieferung gefunden. Aus diesem Grund sind die von der archäologischen Forschung untersuchten materiellen Hinterlassenschaften rituellen Han-delns, insbesondere die erhaltenen Votivgaben und das Kult-gerät sowie die Überreste von Opfern und Kultmahlzeiten, von außerordentlichem Interesse, zumal das Vorkommen derartiger Relikte nicht selten das einzige Indiz für die Identi-fizierung einer Fundstelle als Kultplatz darstellt.

Der Brauch, Gottheiten Geschenke darzubringen und Gaben zu weihen, ist in zahlreichen prähistorischen und an-tiken Kulturen verbreitet und wirkt mancherorts, wenn auch zumeist in veränderter Form, bis in die Gegenwart fort. Die möglichen Anlässe für das Geloben oder Darbringen einer Votivgabe1 sind zumeist ebenso vielfältig wie die Gegenstän-de, die für eine Weihung in Betracht kommen. Grundsätzlich konnten sowohl Dinge des täglichen Gebrauchs als auch Gegenstände, die eigens für die Verwendung als Votive her-gestellt wurden, geweiht werden2. Zur ersten Gruppe zählen beispielsweise Gewänder, Schmuck und Trachtbestandteile wie Fibeln oder Gewandnadeln, aber auch Waffen und Ge-räte aller Art. Bei Figuren aus Terrakotta, Metall, Stein oder Fayence, die menschliche Gestalten, Tiere oder Mischwesen darstellen, handelt es sich dagegen in der Regel um Gegen-stände, die speziell für eine Verwendung als Weihgaben pro-duziert wurden. Dies gilt auch für Objekte, die aufgrund ihres Formats ebenfalls keinerlei praktische Funktionalität mehr besitzen wie beispielsweise die monumentalen, nicht selten

mannshohen bronzenen Dreifüße aus griechischen Heilig-tümern der geometrischen Zeit oder die Miniaturgefäße, die aus fast allen Kulturen der antiken Welt bekannt sind3.

Von den Weihgaben im eigentlichen Sinne ist Kultge-rät wie beispielsweise Opfermesser, Beile, Bratspieße und Feuerböcke sowie Gefäße wie Rhyta und Phialen zu unter-scheiden, das bei bestimmten Ritualen (Tieropfer, Libation) zum Einsatz kam und nach der Benutzung im Heiligtum ver-blieb4. Da Kultgerät, wie das Beispiel der Obeloi (Bratspieße) aus dem Hera-Heiligtum von Perachora zeigt5, gelegentlich auch explizit geweiht wurde, ist eine klare Abgrenzung von den Votiven nicht in jedem Fall möglich. Eine vergleichbare Zwischenstellung nimmt auch die Keramik ein, die bei rituel-len Mahlzeiten oder Trinkgelagen verwendet wurde und in aller Regel ebenfalls im Heiligtum verblieb. In einigen Fällen handelt es sich um speziell für den Gebrauch im Heiligtum hergestellte Kultkeramik6. Organische Opferrückstände (Tier- oder Fischknochen, Asche, Holzkohle) lassen sich als Ritualre-likte im engeren Sinne von Kultgerät und Votiven abgrenzen.

Die ältere Forschung hat sich bei der Auswertung von Votivmaterial lange darauf beschränkt, die Weihgaben nach typologischen und stilistischen Gesichtspunkten zu untersu-chen und sie so für eine Datierung der Heiligtumskontexte heranzuziehen. Sofern eine religionsgeschichtliche Interpre-tation vorgenommen wurde, zielte sie darauf ab, vom Cha-rakter einzelner Votive bzw. ihrer Ikonographie auf die Kult-empfänger zu schließen. In jüngeren Arbeiten wird dagegen zunehmend ein sozialhistorischer Ansatz verfolgt, der auf dem von Marcel Mauss entwickelten Modell zum Gaben-tausch basiert7. Diesem Ansatz zufolge ist das Weihen eben-so wie der Austausch von Gaben zwischen Menschen eine symbolische Interaktion, die im Fall der Weihgaben allerdings zwischen Mensch und Gottheit stattfindet. Votive dienen aber nicht nur in ›vertikaler‹ Richtung der – wenn auch letztlich imaginierten – Kommunikation mit transzendenten Mächten, sondern stellen, gewissermaßen in ›horizontaler‹ Richtung, auch wichtige Medien der sozialen Kommunikation dar.

Gunvor Lindström – Oliver Pilz268

8 M. B. Schiffer, Formation Processes of the Archaeological Record (Salt Lake City 1996).

9 Hölzerne Figuren und Möbel aus dem Heraion von Samos: H. Ky-rieleis, Archaische Holzfunde aus Samos, AM 95, 1980, 87 – 147. – Holzpinakes aus der Nymphenhöhle von Pitsa: EAA VI (1965) 200 – 206 s. v. Pitsà (A. Orlandos). – Hölzernes Schreibtäfelchen aus der Eileithyia-Höhle bei Inatos auf Kreta: G. Papasavvas, A Writing Tablet from Crete, AM 118, 2003, 67 – 89. – Holzfiguren aus dem Quellheiligtum von Palma di Montechiaro bei Agrigent: G. Caputo, Tre xoana e il culto di una sorgente sulfurea in territorio geloo-agri-gentino, MonAnt 37, 1938, 585 – 684. – Zu den Bedingungen, unter denen sich Holz erhält s. Schiffer a. O. (Anm. 8) 165 – 180, bes. 167.

10 z. B. im Artemis-Heiligtum von Brauron: L. Cleland, The Brauron Clothing Catalogues. Text, Analysis, Glossary and Translation, BARIntSer 1428 (Oxford 2005).

11 M. P. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion I. Die Religion Griechenlands bis auf die griechische Weltherrschaft 3(München 1967) 79. 88 f. 143; W. Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche (Stuttgart 1977) 103.

12 van Straten a. O. (Anm. 1) 254. 13 Vgl. B. Alroth, The Positioning of Greek Votive Figurines, in: R. Hägg

– N. Marinatos – G. C. Nordquist (Hrsg.), Early Greek Cult Practice. Proceedings of the Fifth International Symposium at the Swedish Institute at Athens, 26 – 29 June 1986, ActaAth 4º, 38 (Stockholm 1988) 201 – 203, bes. 203.

14 H. Kyrieleis, Anfänge und Frühzeit des Heiligtums von Olympia. Die Ausgrabungen am Pelopion 1987 – 1996, OF 31 (Berlin 2006) 27 – 47; S. Bocher, ›Black Strata‹ in Early Greek Sanctuaries, in: S. Bocher – P. Pakkanen (Hrsg.), Defining and Interpreting Ancient Greek Cult Deposits, Papers and Monographs of the Finish Institute at Athens (im Druck).

15 Kilian-Dirlmeier a. O. (Anm. 2) 198. 16 T. Linders, Studies in the Treasure Records of Artemis Brauronia

found in Athens, ActaAth 4º, 19 (Stockholm 1972); D. Harris, The Treasures of the Parthenon and Erechtheion, Oxford Monographs on Classical Archaeology (Oxford 1995); R. Hamilton, Treasure Map. A Guide to the Delian Inventories (Ann Arbor 2000).

17 Kilian-Dirlmeier a. O. (Anm. 2) 198.

Erhaltungbedingungen für Votive

Leider wird häufig übersehen, dass die Weihgaben, die sich im archäologischen Befund nachweisen lassen, regelhaft nur ei-nen Ausschnitt des ursprünglichen Votivspektrums eines Kult-platzes darstellen. Dies hängt einerseits mit den Zerfallspro-zessen, denen die Artefakte durch Witterung und Lagerung im Erdboden ausgesetzt sind8, andererseits aber auch mit den Deponierungs- bzw. Thesaurierungsgewohnheiten, d. h. dem Umgang mit den Votiven nach ihrer Aufstellung oder Nieder-legung, zusammen. Als dritter Faktor können äußere Eingriffe in das Heiligtum, beispielsweise Diebstahl oder Plünderungen im Zusammenhang mit Kriegshandlungen, hinzutreten.

Im Mittelmeerraum bieten lediglich die Wüstengebiete in Nordafrika und der Levante günstige klimatische Voraussetzun-gen für die Erhaltung von Gegenständen aus vergänglichem Material (Holz, Wachs, Stoffe, Papyrus usw.). In allen anderen Regionen konnten derartige Objekte nur unter außergewöhn-lichen Bedingungen überdauern. So haben sich zwar in eini-gen Kulthöhlen sowie in Heiligtümern, die sich in sumpfigem Gelände befinden, unter Luftabschluss Holzgegenstände er-halten9, doch ist der Großteil der Votive aus diesem Material unwiederbringlich verloren. In noch stärkerem Maße trifft dies auf Stoffe und Gewänder zu, die nach Ausweis inschriftlich überlieferter Heiligtumsinventare an bestimmten Kultplätzen in großer Zahl geweiht wurden10. Zuträglicher sind sowohl die klimatischen Voraussetzungen als auch die Bodenlagerungs-bedingungen der Erhaltung von Steingeräten und -gefäßen, Keramik, Terrakotten sowie Gegenständen aus Metall, Bein und Muschel. Das Spektrum der im archäologischen Befund nach-weisbaren Weihgaben wird sich folglich in aller Regel auf Ge-genstände aus den genannten Materialen beschränken.

Ebenso wie die natürlichen Zerfallsprozesse kann sich auch der weitere Umgang mit den im Heiligtum niedergelegten Weihgaben auf die Zusammensetzung des archäologisch fass-baren Votivspektrums auswirken. Der geläufigen Vorstellung zufolge gingen Weihgaben in den Besitz der Gottheit über und durften daher nicht wieder aus dem Temenos entfernt werden (ouk ekphora)11. Insbesondere in Heiligtümern mit ho-hem Votivaufkommen scheinen kleinformatige Weihgaben von Zeit zu Zeit abgeräumt und innerhalb des heiligen Bezirks in eigens dafür angelegten Gruben (in der archäologischen Fachsprache als Bothroi bezeichnet)12, natürlichen Felsspal-ten oder Brunnen deponiert worden zu sein. Vielfach sind die

Votive einfach an dem Ort, an dem sie von ihren Stiftern ab-gelegt worden waren, liegen geblieben. Insbesondere an den hypäthralen Kultplätzen der Frühzeit war offenbar die Nähe zum Altar das bestimmende Kriterium für das Aufstellen bzw. Niederlegen von Weihgaben13. In stark frequentierten Heilig-tümern konnte dies selbst innerhalb kürzester Zeit im Altarbe-reich zu störenden Anhäufungen von Votiven und Überresten der Brandopfer führen. Um die Funktionsfähigkeit des Altars weiterhin zu gewährleisten, mussten diese Rückstände regel-mäßig abgeräumt werden. Häufig wurden der Votiv- und Op-ferschutt in der näheren oder weiteren Umgebung des Altars, in jedem Fall aber innerhalb des heiligen Bezirks aufgeschüttet und einplaniert. In Olympia und zahlreichen anderen Heiligtü-mern führte diese Vorgehensweise zur Entstehung sogenann-ter schwarzer Schichten, die aus Asche, Holzkohle, teilweise verbrannten Tierknochen sowie Weihgaben bestehen14.

Für unseren Zusammenhang ist wichtig, dass Votivmaterial, das in einem Bothros deponiert wurde oder den Bestandteil ei-ner ›schwarzen Schicht‹ bildete, in der Regel späterem Zugriff entzogen war. Dies gilt in ähnlicher Weise auch für kleinforma-tige Weihgaben, die an dem Ort, an dem man sie ursprünglich niedergelegt hatte, verblieben und mit der Zeit von anderen Schichten überlagert wurden. Ein solcher Umgang mit den Weihgaben schafft insofern günstige Voraussetzungen für die Fundüberlieferung, als eine spätere Wiederverwendung der Votive nur sehr eingeschränkt möglich war15. Anders verhält es sich mit Votiven, die beispielsweise im Tempel oder in einem Schatzhaus thesauriert wurden. Entscheidend ist dabei nicht, ob diese Weihgaben primär an dem entsprechenden Ort nie-dergelegt oder erst sekundär dort deponiert worden waren, sondern dass man offensichtlich auf ihre sichere Aufbewah-rung Wert legte. Inschriftlich erhaltene Inventarlisten, die im 5. Jh. v. Chr. einsetzen, zeugen von der Bestrebung, den Votiv-bestand eines Heiligtums umfassend zu dokumentieren, und setzen bereits eine voll entwickelte Heiligtumsverwaltung vo-raus16. Mit Recht hat Imma Kilian-Dirlmeier darauf hingewiesen, dass sich durch die Thesaurierung auch die Erhaltungsbedin-gungen der Votive verändern17. Zwar waren die Weihgaben ei-nerseits durch die Aufbewahrung in überdachten Räumen bes-ser vor Witterungseinflüssen und schädlichen Auswirkungen der Bodenlagerung geschützt, doch blieben sie andererseits für eine spätere Wiederverwendung verfügbar.

Votivspektren 269

18 Kyrieleis a. O. (Anm. 14) 95 – 98. – Allgemein zur Wiederverwendung von Weihgaben: T. Linders, The Melting Down of Discarded Metal Offerings in Greek Sanctuaries, in: Bartoloni – Colonna – Grottanelli a. O. (Anm. 2) 281 – 285; A. Lindenlauf, Recycling of Votive Offerings in Greek Sanctuaries. Epigraphical and Archaeological Evidence, in: C. Mattusch – A. Donohue – A. Brauer (Hrsg.), Common Ground. Ar-chaeology, Art, Science, and Humanities. Proceedings of the XVIth International Congress of Classical Archaeology, Boston, August 23 – 26 (Oxford 2003) 30 – 32.

19 B. Borell, Teil B: Die griechischen Bleche und ihre Rekonstruktion als Sphyrelata, in: B. Borell – D. Rittig, Orientalische und griechische Bronzereliefs aus Olympia, OF 26 (Berlin 1998) 63 – 207.

20 D. Rittig, Teil A: Die orientalischen Reliefs, in: Borell – Rittig a. O. (Anm. 19) 3 – 62.

21 U. Seidl, Orientalische Bleche in Olympia, ZA 89, 1999, 269 – 282.22 Borell a. O. (Anm. 19) 151 – 154.23 J. Riederer, Die Metallanalyse der Bleche, in: Borell – Rittig a. O.

(Anm. 19) 212 f.

24 Athener Akropolis: S. B. Aleshire, The Athenian Asklepieion. The Peo-ple, their Dedications, and the Inventories (Amsterdam 1989) 104 f.; D. Harris, Bronze Statues on the Athenian Acropolis. The Evidence of a Lycurgan Inventory, AJA 96, 1992, 637 – 652; Harris a. O. (Anm. 16) 10 f. 28 f. 31 – 38.

25 I. Gerlach, Die archäologisch-bauhistorischen Untersuchungen des Deutschen Archäologischen Instituts in der sabäischen Stadt-anlage und Oase von Sirwāh (Jemen/Provinz Marib), NüBlA 20, 2003/2004, 46.

26 V. M. Strocka, Kunstraub in der Antike, in: V. M. Strocka (Hrsg.), Kunstraub – ein Siegerrecht? Historische Fälle und juristische Ein-wände (Berlin 1999) 9 – 26.

27 M. Salvini, Geschichte und Kultur der Urartäer (Darmstadt 1995) 91 – 99 bes. 94 – 98. E. Fischer und D. Wicke sei herzlich für Auskünfte und Hinweise zum Folgenden gedankt.

28 W. Mayer, Sargons Feldzug gegen Urartu 714 v. Chr., MDOG 115, 1983, 65 – 132. Vgl. E. Rehm, Hohe Türme und goldene Schilde – Tempel und Tempelschätze in Urartu, MDOG 136, 2004, 174 – 178.

›Recycling‹ von Votiven

Bereits in der Frühzeit der griechischen Heiligtümer finden sich Hinweise auf die Wiederverwendung älterer Votive. So hat Helmut Kyrieleis aufgrund der vielen Fragmente von Bei-nen und Ringhenkeln geometrischer Bronzedreifüße, die aus den ›schwarzen Schichten‹ im Zeus-Heiligtum von Olympia stammen, vermutet, dass diese Einzelteile von Dreifußkesseln stammen, die größtenteils wieder eingeschmolzen wurden18. Lediglich einzelne Teile dieser Dreifüße seien aufbewahrt worden, um gleichsam stellvertretend für das ganze Objekt im Besitz der Gottheit zu verbleiben. Kyrieleis zufolge wurden die im Altarbereich aufgestellten Dreifußkessel zumindest teilweise bereits nach kurzer Zeit wieder abgeräumt und für die Wiederverwendung zerlegt. Dazu seien besonders die massiven Beine und Henkel für den Schmelzofen in kleinere Stücke zerhackt worden. Im Anschluss daran habe man an der Stelle ihrer ursprünglichen Aufstellung – gewissermaßen als pars pro toto – Einzelteile der Dreifüße niedergelegt, die dann schließlich in die ›schwarzen Schichten‹ gelangt seien.

Einen besonders interessanten Fall der direkten Wieder-verwendung älterer Metallobjekte dokumentieren drei in Olympia gefundene dädalische Frauenstatuen in Sphyrela-ton-Technik19, an denen mehrere mit getriebenen Reliefdar-stellungen verzierte orientalische Bronzebleche verarbeitet wurden20. Ursula Seidl hat die orientalischen Reliefs versuchs-weise sechs verschiedenen Gegenständen zugewiesen, die aus insgesamt drei späthethitischen Werkstätten im nordsy-

rischen Raum stammen21. Im Zuge ihrer Wiederverwendung bildeten die orientalischen Bleche die Rückseiten der nahezu zylindrischen Unterkörper der Sphyrelata. Die Vorderseiten wurden jedoch z. T. aus Blechen mit Ritzverzierungen gefer-tigt, deren stilistische Eigenheiten auf den kretischen Kunst-kreis weisen22. Metallanalysen zufolge ähnelt sich die Zusam-mensetzung der Bronze der kretischen und späthethitischen Bleche sehr stark; man kann daher annehmen, dass Teile der ursprünglichen orientalischen Bronzeobjekte eingeschmol-zen wurden, um die mit Ritzdekor verzierten Bleche herzu-stellen23.

Seit dem 4. Jh. v. Chr. ist die Wiederverwendung älte-rer Metallobjekte darüber hinaus in mehreren griechischen Heiligtümern durch eine spezielle Form der Inventarliste (καθαίρεσις) belegt, in der Kultgerät und Votive aufgeführt sind, die zum Zwecke der Herstellung neuer Weihgeschen-ke eingeschmolzen werden sollten24. Dass die systematische Wiederverwendung von Votiven nicht auf den griechischen Kulturraum beschränkt blieb, zeigt eine Bronzegusswerkstatt im ʾAlmaqah-Heiligtum in der Oase S. irwāh. im heutigen Je-men. Auch dort finden sich Anzeichen dafür, dass ältere Me-tallweihgaben zur Herstellung neuer Votivstatuetten einge-schmolzen wurden25. Anhand der aufgeführten Befunde ist deutlich geworden, dass die Wiederverwendung insbeson-dere von Metallvotiven zu teilweise beträchtlichen Verschie-bungen im Votivspektrum geführt haben muss.

Plünderung von Heiligtümern

Die Plünderung und im Extremfall völlige Zerstörung von Heiligtümern ist eine im Rahmen kriegerischer Auseinander-setzungen häufig angewandte Strategie26. Eine solche Vor-gehensweise zielt zumeist nicht ausschließlich auf Beute ab, sondern beabsichtigt auch, die religiöse Identität des Geg-ners, dessen Götter die Übergriffe nicht zu verhindern wil-lens oder in der Lage sind, nachhaltig zu erschüttern. Einen der eklatantesten Fälle stellt die Plünderung des Tempels des urartäischen Reichsgottes H

˘aldi in Mus. as. ir durch den assyri-

schen König Sargon II. 714 v. Chr. dar27. Im Anschluss an einen siegreichen Feldzug gegen Urartu führte Sargon eine Strafak-tion gegen Urzana, den abtrünnigen Herrscher von Mus. as. ir,

einem Pufferstaat zwischen Assyrien und Urartu, durch und ließ nicht nur dessen Palast, sondern auch den H

˘aldi-Tempel

plündern. Die erbeuteten Weihgaben und Kultgerätschaften sind in einem keilschriftlich überlieferten Bericht über Sar-gons Feldzug detailliert aufgezählt28. Neben zahlreichen Waf-fen, Metallgefäßen und Gegenständen aus Elfenbein werden auch Bronzestatuen mehrerer urartäischer Könige aufgeführt, bei denen es sich um Weihungen an H

˘aldi, den Schutzgott

der Herrscher von Urartu, gehandelt haben muss. Bildliche Darstellungen der Plünderung des Tempels und des Abtrans-ports der Beute finden sich auf zwei Reliefplatten aus dem Palast Sargons in Dûr-Šarrukīn, die nach ihrer Auffindung

Gunvor Lindström – Oliver Pilz270

29 M. P. E. Botta – M. E. Flandin, Monument de Ninive II (Paris 1849) Taf. 140. 141; R.-B. Wartke, Urartu, das Reich am Ararat, Kulturge-schichte der antiken Welt 59 (Mainz 1993) 56 f. Abb. 17. 18; Rehm a. O. (Anm. 28) 176 f. Abb. 1. 2.

30 Für eine Zusammenstellung der Schriftquellen s. W. K. Pritchett, The Greek State at War V (Berkeley 1991) 160 – 168. Vgl. Kilian-Dirlmeier a. O. (Anm. 2) 198; Strocka a. O. (Anm. 26) 15 f.

31 Diod. 16, 56, 5 – 6. Vgl. J. Buckler, Philip II and the Sacred War (Leiden 1989) 38 f.

32 G. Waurick, Kunstraub der Römer. Untersuchungen zu seinen An-fängen anhand der Inschriften, JbRGZM 22, 1975, 1 – 46; H. Galsterer, Kunstraub und Kunsthandel im republikanischen Rom, in: G. Hel-lenkemper-Salies (Hrsg.), Das Wrack. Der antike Schiffsfund von Mahdia, Kataloge des Rheinischen Landesmuseums Bonn 1, 2 (Köln 1994) 857 – 866; Strocka a. O. (Anm. 26) 16 – 25.

beim Transport im Tigris versunken sind und nur in Zeich-nungen (Abb. 1. 2) vorliegen29. Während man auf dem ers-ten Relief (Abb. 1) erkennt, wie der Tempel durch assyrische Soldaten geplündert wird und zwei Schreiber die Beute er-fassen, zeigt die zweite Platte (Abb. 2) den Abtransport der erbeuteten Gegenstände und die Zerschlagung einer Bron-zestatue in handliche Teile.

Während die Plünderung von Heiligtümern ›fremder‹ Götter im Feindesland ein probates Mittel der Kriegsführung darstellte, galten Übergriffe auf Tempel und Kultplätze der eigenen Kultur lange als Sakrileg. Zumindest was den grie-chischen Kulturraum betrifft, verzeichnen die Schriftquellen jedoch seit dem 5. Jh. v. Chr. vermehrt Plünderungen von Heiligtümern im Rahmen innergriechischer Auseinanderset-zungen30. Einen besonders extremen Fall stellt sicher die Aus-plünderung des Apollon-Heiligtums in Delphi durch die Pho-ker zu Beginn des dritten Heiligen Krieges (356 – 346 v. Chr.) dar31. Während die Phoker aus den silbernen und goldenen Weihgeschenken Münzen prägen ließen, wurden Votivga-ben aus Eisen und Bronze zur Herstellung von Waffen einge-schmolzen. Seit der Ausweitung der römischen Interessen-sphäre auf die Griechenstädte Unteritaliens, Siziliens sowie des griechischen Mutterlandes nehmen die Übergriffe auf griechische Heiligtümer und der Raub von Weihgeschenken gleichsam systematischen Charakter an32.

Interpretation von Votivspektren

Trotz der geschilderten Vorbehalte im Hinblick auf die Diskre-panz zwischen dem ursprünglichen Bestand an Weihgaben und den tatsächlich im archäologischen Befund fassbaren Votiven kann die Analyse des Votivspektrums eines Kultplat-zes, insbesondere aber auch der Vergleich von Votivspektren verschiedener Kultplätze, dennoch einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der Kult- und Weihpraxis in den entspre-chenden Heiligtümern leisten. Die Untersuchung des Votiv-spektrums eines Kultplatzes zielt darauf ab, Aussagen über die Zusammensetzung der Kultgemeinschaft, den Charakter des Kultes sowie die Funktion des Heiligtums zu treffen.

Am Beispiel des Zeus-Heiligtums von Olympia lässt sich nicht nur die beträchtliche Breite, sondern auch die spezifi-sche Zusammensetzung des Votivspektrums eines bedeu-tenden griechischen Heiligtums aufzeigen. So reicht das Spektrum der Weihgaben in der spätgeometrischen und früharchaischen Zeit (um 760 – 630 v. Chr.) von Tierfiguren aus Ton oder Bronze über Dreifußkessel und Waffen bis hin zu Schmuck und Trachtbestandteilen. Daneben ist in größe-rem Umfang Kultgerät, darunter Bratspieße, Käsereiben und Bronzephialen, zu verzeichnen. Ganz anders verhält es sich im selben Zeitraum in dem kleinen suburbanen Heiligtum von Kako Plaï auf Kreta, wo ausschließlich Keramik und Ter-rakottavotive auftreten, während kostspielige Weihungen

aus Metall offenbar vollständig fehlen. Bei den Terrakotten wiederum handelt es sich hauptsächlich um anthropomor-phe Figuren, während Tierfiguren nur in geringer Zahl vor-kommen. Im Unterschied zum Kultplatz von Kako Plaï, dessen Einzugsbereich wahrscheinlich lediglich die wenige hundert Meter entfernte Siedlung und das nähere Umland umfasste, war das Zeus-Heiligtum von Olympia bereits seit dem 8. Jh. v. Chr. ein Kultplatz mit überregionaler Bedeutung, der in der Folge panhellenische Geltung erlangte.

Da zumindest in der griechischen Weihpraxis prinzipiell jeder Gegenstand zur Weihgabe werden konnte, entsteht leicht der Eindruck, dass man jedes beliebige Objekt in je-dem beliebigen Heiligtum weihen konnte. Beispielsweise

Abb. 1 Dûr-Šarrukīn, Palast Sargons. Reliefplatte mit der Plünderung des H

˘aldi-Tempels in Mus. as. ir: Erfassung der Beute durch

Schreiber

Abb. 2 Dûr-Šarrukīn, Palast Sargons. Reliefplatte mit der Plünderung des H

˘aldi-Tempels in Mus. as. ir Abtransport der Beute und Zer-

schlagung einer Bronzestatue

Votivspektren 271

33 J. Mylonopoulos, Greek Sanctuaries as Places of Communication through Rituals. An Archaeological Perspective, in: E. Stavrianopou-lou (Hrsg.), Ritual and Communication in the Graeco-Roman World, Kernos Suppl. 16 (Liège 2006) 84.

34 E. Lippolis, Culto e iconografia della coroplastica votiva. Proble-mi interpretativi a Taranto e nel mondo greco, MEFRA 113, 2001, 241 – 243; St. Huysecom-Haxhi – A. Muller, Déesses et/ou mortelles dans la plastique de terre cuite. Réponses actuelle à une question ancienne, Pallas 75, 2007, 240.

35 I. Kilian-Dirlmeier, Fremde Weihungen in griechischen Heiligtümern vom 8. bis zum Beginn des 7. Jahrhunderts v. Chr., JbRGZM 32, 1985, 215 – 254 (mit einer Definition des Begriffs).

36 Zur problematischen Terminologie: G. Klebinder-Gauß, Bronzefun-de aus dem Artemision von Ephesos, FiE 12, 3 (Wien 2007) 205 mit Anm. 1427.

37 Kilian-Dirlmeier a. O. (Anm. 35) 215; H. Kyrieleis, Archäologische Einführung, in: A. Naso (Hrsg.), Stranieri e non cittadini nei santuari greci. Atti del Convegno internazionale (Florenz 2006) 129. – Zum Beginn des Auftretens fremder Weihungen: Klebinder-Gauß a. O. (Anm. 36) 207 mit Anm. 1440.

38 H. Kyrieleis, The Heraion at Samos, in: N. Marinatos – R. Hägg (Hrsg.), Greek Sanctuaries. New Approaches (London 1993) 109. – Zu Resten

afrikanischer Antilopenköpfe und Nilpferdzähnen: J. Boessneck – A. von den Driesch, Reste exotischer Tiere aus dem Heraion auf Samos, AM 96, 1981, 245 – 248; J. Boessneck – A. von den Driesch, Weitere Res-te exotischer Tiere aus dem Heraion auf Samos, AM 98, 1983, 21 – 24.

39 G. Hölbl, Die Problematik der spätzeitlichen Aegyptiaca im östlichen Mittelmeerraum, in: M. Görg – G. Hölbl (Hrsg.), Ägypten und der östliche Mittelmeerraum im 1. Jahrtausend v. Chr. Akten des inter-disziplinären Symposions am Institut für Ägyptologie der Universität München 25.–27.10.1996 (Wiesbaden 2000) 119 – 161; G. Hölbl, Ägyp-tisches Kulturgut in der griechischen Welt im frühen ersten Jahrtau-sends vor Christus (10.–6. Jh. v. Chr.), in: H. Beck – P. C. Bol (Hrsg.), Ägypten, Griechenland, Rom. Abwehr und Berührung. Ausstellungs-katalog Frankfurt a. M. (Frankfurt a. M. 2006) 114 – 132; S. Ebbinghaus, Begegnungen mit Ägypten und Vorderasien im archaischen Heilig-tum von Samos, in: Naso a. O. (Anm. 37) 187 – 229; H. Bumke, Fremde Weihungen für griechische Götter. Überlegungen zu den Bronzesta-tuetten ägyptischer Götter und Priester im Heraion von Samos, in: Ch. Frevel – H. von Hesberg (Hrsg.), Kult und Kommunikation. Medien in Heiligtümern der Antike (Wiesbaden 2007) 349 – 379.

40 Kilian-Dirlmeier a. O. (Anm. 35) passim. Mit dem Phänomen der Fremdweihungen beschäftigen sich zahlreiche Beiträge in Naso a. O. (Anm. 37).

konstatiert Joannis Mylonopoulos in einem interessanten Tagungsbeitrag zu Heiligtümern als Orten der Kommuni-kation: »Visiting a sanctuary meant the dedication of a vo-tive object, the form of which was by no means prescribed in any way«33. Bei näherer Betrachtung erweist sich diese allgemeine Feststellung allerdings gleich in mehrfacher Hinsicht als missverständlich. Einerseits ist völlig offen, ob der Besuch eines Heiligtums tatsächlich regelhaft mit dem Darbringen einer Weihgabe einherging, andererseits las-sen sich eine Reihe von Indizien für die Annahme anführen, dass – in Bezug auf einen bestimmten Kult – die Auswahl der Weihgabe eben nicht gänzlich willkürlich ist. Wie jed-wede Form sozialen Handelns unterliegt auch die Weihpra-xis einer mehr oder minder starken Regulierung und Nor-mierung. Zwar ist das Votivspektrum eines Kultplatzes bis zu einem gewissen Grad durch die Zusammensetzung der Kultgemeinschaft vorgeprägt, doch wird es in ähnlich star-kem Maße von ortsspezifischen Votivkonventionen beein-flusst, in denen sich oftmals soziale Normierungsphänome-ne widerspiegeln. So sind z. B. Terrakottavotive im Bereich der griechischen Kultur ganz überwiegend in Heiligtümern weiblicher Gottheiten anzutreffen34. Dass es sich im Fall der Heiligtümer der Demeter Thesmophoros, deren Kult nur Frauen offenstand, fast ausschließlich um weibliche Terra-kotten handelt, verwundert kaum, doch herrschen auch an

Kultplätzen anderer Göttinnen Frauenfiguren bei Weitem vor. In Heiligtümern männlicher Götter wiederum spielen anthropomorphe Terrakotten in aller Regel nur eine unter-geordnete Rolle.

Insbesondere mit Blick auf Heiligtümer, die ein weitge-hend homogenes Spektrum leicht verfügbarer und kosten-günstiger Votive bieten, muss man grundsätzlich fragen, ob die Weihung aufwendiger Votive an den entsprechenden Kultplätzen nicht nur unüblich, sondern möglicherweise geradezu unerwünscht war. Als Beispiel für eine solche Si-tuation lassen sich die Kulte in den Pyramidentempeln von Dahšūr und das Heiligtum von Kako Plaï anführen. Das ge-samte 7. und 6. Jh. v. Chr. hindurch bietet der Kultplatz von Kako Plaï ein weitgehend einheitliches Spektrum matrizen-geformter, d. h. in Serienproduktion hergestellter Terrakot-tavotive. Da sich das Heiligtum in unmittelbarer Nähe einer bedeutenden Siedlung befand, darf bezweifelt werden, dass diese Weihgaben, trotz ihres geringen Wertes, ausschließlich von Angehörigen der unteren sozialen Schichten geweiht wurden. Mit Blick auf andere suburbane kretische Heiligtü-mer scheint es vielmehr, dass die dort vollzogenen Rituale eine integrative Funktion erfüllt haben und der kompetitive Aspekt der Weihpraxis, wie er beispielsweise an den Dreifuß-weihungen in Olympia deutlich wird, dadurch in den Hinter-grund trat.

›Fremde Weihungen‹

Ein Phänomen der antiken Votivpraxis, aus dem sich zumin-dest punktuell konkrete Aussagen zur Zusammensetzung der Kultgemeinschaft ableiten lassen, sind ›fremde Weihun-gen‹. Darunter sind solche Gaben zu verstehen, die nicht in Werkstätten des jeweiligen Heiligtums selbst oder denen der umliegenden Landschaften gefertigt wurden, sondern aus einem anderen Kulturraum stammen35. Die fremden Weihun-gen können also als Importe bezeichnet werden, obwohl nur selten zu klären ist, ob sie tatsächlich als Handelswaren in die Heiligtümer gelangten oder auf anderem Wege36.

Bisher wurden fremde Weihungen vor allem in griechi-schen Heiligtümern untersucht, wo das Phänomen insbe-sondere vom 8.–6. Jh. v. Chr. verbreitet ist37. Augenfällig ist

das ›Fremde‹ bei exotischen Weihungen, wie beispielswei-se dem Schädel eines Nilkrokodils aus dem Hera-Heiligtum auf der griechischen Insel Samos38, aber auch bei den Bron-zestatuetten ägyptischer Gottheiten (Abb. 3) oder anderen Aegyptiaca, die in zahlreichen Heiligtümern Griechenlands und Unteritaliens gefunden wurden39. Neben Ägypten sind als Herkunftsgebiete der fremden Weihungen vor allem Phrygien, Phönikien, Syrien und der übrige Vordere Orient sowie Etrurien, der Balkan und Zypern zu nennen40. Dass die Importvotive nicht zwangsläufig aus weit entfernten, sondern auch aus benachbarten Kulturräumen stammen können, zeigen beispielsweise die aus Phrygien und Lydien stammenden Votive, die im Artemis-Heiligtum in Ephesos

Gunvor Lindström – Oliver Pilz272

41 Klebinder-Gauß a. O. (Anm. 36) 206. 208 – 210; G. Klebinder-Gauss – A. M. Pülz, ›Fremdes‹ in der materiellen Kultur im Artemision von Ephesos, in: U. Muss (Hrsg.), Die Archäologie der ephesischen Ar-temis. Gestalt und Ritual eines Heiligtums (Wien 2008) 201 – 207; M. Kerschner, Lydische Weihungen in griechischen Heiligtümern, in: Naso a. O. (Anm. 37) 253 – 291; Ebbinghaus a. O. (Anm. 39).

42 Kyrieleis a. O. (Anm. 37) 130 – 133.43 Kritisch dazu: Kilian-Dirlmeier a. O. (Anm. 2) 224; Kyrieleis a. O.

(Anm. 38) 132.44 Kilian-Dirlmeier a. O. (Anm. 35) 243 f.

und in anderen griechischen Heiligtümern der kleinasiati-schen Westküste gefunden wurden41.

Untersuchungen zu fremden Weihungen in griechischen Heiligtümern widmen sich zunächst der Bestimmung von Provenienz und Datierung. Darüber hinaus werden Überle-gungen zur Identität der Stifter dieser Gaben angestellt und – damit verbunden – zu den Wegen, auf denen die Import-votive in die Heiligtümer gelangten. Hierzu gibt es in der For-schung mehrere Erklärungsmodelle, die hier kurz zusammen-gefasst werden42, ohne auf Beispiele eingehen zu können: Bei den fremden Weihungen handelt sich um1. Handelsware. Die Objekte wurden von Griechen im Han-

del gekauft und gestiftet. 2. Erzeugnisse, die von Handwerkern fremder Herkunft bzw.

Ausbildung in Griechenland hergestellt wurden. Hierbei stellt man sich vor, dass diese Werkstätten im Umfeld der Heiligtümer arbeiteten, ihre Produkte also von einheimi-schen wie auch auswärtigen Besuchern gekauft und ge-stiftet werden konnten43.

3. Mitbringsel griechischer Händler und Seefahrer von ihren Handelsfahrten, die sie im Heiligtum stifteten.

4. Mitbringsel griechischer Söldner, die im Dienste orienta-lischer oder ägyptischer Herrscher gestanden haben und die fremden Gaben nach ihrer Rückkehr in die Heimat stif-teten.

5. Ehrengeschenke an die Götter als Repräsentanten griechi-scher Gemeinwesen. Diese Geschenke müssen keinesfalls persönlich überbracht, sondern können von diplomati-schen Delegationen in die griechischen Heiligtümer ge-sendet worden sein.

6. Gaben auswärtiger Besucher eines griechischen Heilig-tums, die diese Gaben aus ihrer Heimat mitbrachten.

Aus den Funden fremder Weihungen kann also nicht unbe-dingt auf die persönliche Anwesenheit fremdländischer Be-sucher in griechischen Heiligtümern geschlossen werden. Doch ganz unabhängig davon, von wem diese Gaben ge-stiftet wurden und auf welchem Wege sie in die Heiligtümer gelangten, sind sie Zeugnisse weit reichender Kulturkontakte.

Die methodischen Grundlagen für eine historische Interpre-tation dieser Fundgattung hat Kilian-Dirlmeier in ihrer grundle-genden Studie zu den fremden Weihungen gelegt. Sie hat das Spektrum der Provenienzen der Importvotive sowie die Fre-quenz dieser Weihungen in vier verschiedenen griechischen Heiligtümern untersucht. Dabei konnte sie das Spektrum der Herkunftsgebiete dieser Weihungen mit der verkehrsgeogra-phischen Situation der Heiligtümer in Verbindung bringen, während die Anzahl bzw. Frequenz der Fremdweihungen auf die wirtschaftlich-politische Bedeutung der jeweiligen Heilig-tümer bzw. der umgebenden Region deutet44. Die Fremdwei-hungen sind demnach Indikatoren für die Bedeutung eines Heiligtums bzw. der Polis, zu der das Heiligtum gehört.

Die Möglichkeiten, Frequenz und Provenienz der fremden Weihungen im Hinblick auf die politische und wirtschaftliche Bedeutung eines Heiligtums bzw. seines Umfeldes auszuwer-

ten, mögen zwei Beispiele der im Forschungsfeld vertretenen Heiligtümer erläutern. Hier ist die Einnahme einer diachronen Perspektive aufschlussreich.

Betrachtet man die Anzahl der fremden Weihungen in Olympia – einem Heiligtum, das vom 11. Jh. v. Chr. bis ins 4. Jh. n. Chr. genutzt wurde –, so fällt auf, dass in einer ersten Phase des Heiligtums, vom 11. bis ins 10. Jh. v. Chr., die Votive vor allem lokaler Provenienz sind. Hieraus lässt sich folgern, dass das Heiligtum in der Frühzeit vor allem eine lokale Be-deutung hatte. Später vergrößert sich der Einzugsbereich des Heiligtums und ab dem 8. Jh. v. Chr. tauchen Weihgaben aus ganz Griechenland und aus Italien auf. Das Heiligtum entwi-ckelt sich also offenbar von einem lokalen zu einem regiona-len und später einem international bedeutenden Heiligtum mit Wettkampfstätte.

Eine gegenläufige Entwicklung lässt sich im Ostheiligtum von Gabii in Latium (Italien) feststellen. Hier wurde eine sehr große Menge von Keramik (mehr als 20.000 Fragmente) ge-funden, die sich aufgrund von Form und Dekor sehr gut zeitlich und kunstlandschaftlich einordnen lässt. Die Gefäße stammen aus der Zeit zwischen etwa 640 und 450 v. Chr. Während hier im 7. und 6. Jh. v. Chr. ein großer Anteil von

Abb. 3 Samos, Heraion. Bronzestatuette der ägyptischen Göttin Neith (Vathý, Archaiologikó Mouseío A 848, Grabungsinv. B 354)

Votivspektren 273

45 Eine Ausnahme bilden nur die in Naukratis gefundenen Weihgaben, wobei hierbei allerdings zu bemerken ist, dass diese ›fremden‹, im nordmediterranen Raum gefertigten Votive in den griechischen Fi-lialheiligtümern gefunden wurden, vgl. U. Schlotzhauer, Griechen in der Fremde: Wer weihte in den Filialheiligtümern der Samier und Milesier in Naukratis?, in: Naso a. O. (Anm. 37) 292 – 324.

46 U. Höckmann, ›Bilinguen‹. Zu Ikonographie und Stil der karisch-ägyptischen Grabstelen des 6. Jhs. v. Chr. Methodische Überle-gungen zur griechischen Kunst der archaischen Zeit in Ägypten, in: U. Höckmann – D. Kreikenbom (Hrsg.), Naukratis. Die Beziehun-gen zu Ostgriechenland, Ägypten und Zypern in archaischer Zeit.

Akten der Table Ronde in Mainz, 25.–27.11.1999 (Möhnesee 2001) 217 – 232 bes. 228 – 230 mit Anm. 107; U. Höckmann – G. Vittmann, Griechische und karische Söldner in Ägypten in archaischer Zeit (7.–6. Jh. v. Chr.), in: Beck – Bol a. O. (Anm. 39) 100.

47 J. Assmann, Zum Konzept der Fremdheit im Alten Ägypten, in: M. Schuster (Hrsg.), Die Begegnung mit dem Fremden (Stuttgart 1996) 77 – 99 bes. 85.

48 Anklänge an griechischen Stil und griechische Darstellungskon-ventionen sind lediglich in der funerären Kunst zu beobachten. Sie tauchen offenbar ausschließlich in Gräbern von Fremden auf, vgl. Höckmann a. O. (Anm. 46) 228 – 230.

griechischen und ostmediterranen Gefäße zu verzeichnen ist, werden ab ca. 480 v. Chr. einheimische Produkte als Weih-gaben vorgezogen und es lassen sich kaum noch Importe feststellen. Dies lässt sich jedoch – anders als im Falle von Olympia – nicht mit einem veränderten Einzugsbereich des Heiligtums in Verbindung bringen. Vielmehr gibt der Bearbei-ter dieses Fundkomplexes zwei andere Erklärungsmodelle an. Erstens könnte die Abnahme fremder Weihungen ökonomi-sche bzw. handelspolitische Ursachen haben. Die Etrusker, welche noch im 5. Jh. v. Chr. eine große Seehandelsmacht bildeten und damit wahrscheinlich auch den Keramikhan-del nach Unteritalien kontrollierten, verloren nach der See-schlacht von Cumae 474 v. Chr. diese Stellung. Die Durch-trennung alter Handelswege, auf denen die Importe vorher nach Latium gelangt waren, könnte also die Ursache für den Rückgang der Importkeramik im Heiligtum sein.

Zweitens kämen für die Abnahme fremder Weihungen in Gabii politisch-kulturelle Ursachen in Frage, denn es ist denk-bar, dass die importierten Keramikgefäße im republikanisch geprägten Klima des 5. Jhs. v. Chr. als Zeugnisse aristokrati-scher Prunkentfaltung gewertet wurden und deshalb nicht mehr erwünscht gewesen sind. Nach diesem Erklärungsmo-dell wäre das Vorhandensein/Nichtvorhandensein fremder Weihungen also mit einer sozialen Normierung der Votivpra-xis in Verbindung zu bringen, die politische Ursachen hat.

Das Phänomen fremder Weihungen ist auf Epochen be-schränkt, in denen es deutlich voneinander abgesetzte Land-schaftsstile gibt und sich daher die Provenienz der Artefakte ohne große Schwierigkeiten bestimmen lässt. Dies ist in der archaischen Zeit und bedingt noch in der klassischen Zeit der Fall. Im Hellenismus vereinheitlicht sich jedoch die Kunst in einem großen geographischen Raum, so dass bei den ›hel-lenistisch-römischen‹ Funden im Orient in der Regel kaum auszumachen ist, ob sie aus dem Mittelmeerraum importiert oder ob sie von lokal tätigen, an westlichem Formenreper-toire geschulten Handwerkern gefertigt wurden.

Als ein Beispiel für die beschränkten Aussagemöglichkeiten von Importvotiven in hellenistischen Heiligtümern können die Funde aus dem Oxos-Tempel gelten, der in Baktrien und da-mit im äußersten Nordosten der griechisch-römischen Welt liegt. Das einem lokalen Flussgottheit geweihte Heiligtum ist

nach Ausweis der Funde etwa vom 3. Jh. v. Chr. bis ins 3. Jh. n. Chr. genutzt worden. Neben wenigen sicher als einhei-misch-baktrisch zu identifizierenden Votiven sind hier durch die Jahrhunderte vor allem Erzeugnisse hellenistisch-römi-scher Kunst gestiftet worden. Bei diesen lässt sich jedoch nur selten erkennen, ob bzw. aus welchen Gebieten sie importiert wurden oder ob sie nicht auch vor Ort gefertigt worden sind.

Angesichts der Anzahl ägyptischer und ägyptisieren-der Weihungen in griechischen Heiligtümern des 8.–6. Jhs. v. Chr. ist es erstaunlich, dass in den Heiligtümern Ägyptens bisher keine Votive griechischer Provenienz beobachtet wur-den45. Womit kann dieses Fehlen erklärt werden? Will man die fremden Weihungen mit der persönlichen Anwesenheit von Fremden erklären, müsste das Fehlen dieser Weihungen auf den Ausschluss von Fremden aus dem Kultgeschehen in ägyptischen Heiligtümern hindeuten. Gegen einen solchen Ausschluss sprechen einige – allerdings wenige – inschrift-lich nachgewiesene Weihungen von karischen und ionischen Söldnern an ägyptische Götter46. Bezeichnenderweise han-delt es sich dabei um ägyptische Erzeugnisse – die fremde Herkunft der Dedikanten lässt sich lediglich den Weihinschrif-ten entnehmen.

Das Fehlen von Weihungen griechischer – aber auch per-sischer – Provenienz lässt sich vielleicht eher mit der in Ägyp-ten vorherrschenden Haltung gegenüber Fremden und ge-genüber fremder Kunst und Kultur erklären, denn vor allem in der Spätzeit entwickelt sich im Zusammenhang mit der ›Klerikalisierung‹ der Kultur eine stark von religiösen Tabus geprägte Lebensform, die einen exklusiven, den Umgang mit Fremden erschwerenden Charakter hat47. Die Anwesen-heit ionischer und karischer Söldner (sowie persischer Funk-tionäre) wurde zwar akzeptiert, doch wurden diese schnell akkulturiert und dann nicht mehr als Ausländer betrachtet. Ihre Akkulturation war offenbar so tiefgreifend, dass sie die ägyptische Kultur weitgehend übernahmen und die Zugehö-rigkeit zur ägyptischen Gesellschaft auch noch mit der Wahl dem Kanon ägyptischer Kunst entsprechender Votive beton-ten48. Darüber hinaus scheinen Erzeugnisse fremder Kunst in Ägypten – anders als in Griechenland – keine Prestigeobjekte gewesen zu sein, mit denen die Stifter auf ihre Stellung und ihre weitreichenden Auslandskontakte hinweisen wollten.

Votivspektren in diachroner Perspektive

Die Tatsache, dass an zahlreichen Kultplätzen große Mengen von Weihgaben zutage kamen, die sich häufig über einen Zeitraum von mehreren Jahrhunderten oder gar Jahrtau-senden verteilen, ermöglicht darüber hinaus eine diachro-ne Analyse des jeweiligen Votivspektrums. Verschiebungen

im Votivspektrum eines Heiligtums können grundsätzlich sowohl veränderte religiöse Vorstellungen als auch sozio-ökonomischen Wandel widerspiegeln (s. o.). Dies gilt ins-besondere dann, wenn ähnliche Veränderungen im selben Zeitraum an verschiedenen Kultplätzen zu beobachten sind.

Gunvor Lindström – Oliver Pilz274

In fast allen Heiligtümern, in denen Votive in größerer Zahl und über längere Zeiträume hinweg niedergelegt wurden, lassen sich in diachroner Perspektive teilweise signifikante Veränderungen im Votivspektrum feststellen. Diese Verän-derungen vollziehen sich in der Regel nicht sprunghaft, son-dern über längere Zeiträume. Sie sind häufig quantitativer Natur, indem bei einem oder mehreren an einem Kultplatz vorkommenden Votivtypen ein zahlenmäßiger Anstieg oder Rückgang zu verzeichnen ist. Andererseits können, wenn einzelne Votivgattungen ganz verschwinden oder plötzlich neue Typen von Weihgaben erscheinen, auch qualitative Ver-änderungen im Votivspektrum auftreten. Dass sich derartige Veränderungsprozesse nur dann adäquat beschreiben lassen, wenn das Votivmaterial aus den entsprechenden Heiligtü-mern hinreichend gut datierbar und publiziert ist, bedarf kei-ner weiteren Erläuterung.

In den ägyptischen Heiligtümern, die teilweise über meh-rere Jahrtausende hinweg in Benutzung waren, sind die dia-chronen Veränderungsprozesse in der Zusammensetzung des jeweiligen Votivspektrums besonders gut fassbar. Dies gilt nicht nur für die Heiligtümer des Königskults, sondern auch für die Kultstätten von Provinzgöttern, wie beispiels-weise den kleinen Tempel der Satet auf der Insel Elephantine am ersten Nilkatarakt. Das Spektrum der fast ausschließlich kleinformatigen Weihgaben umfasst neben Menschen- und Tierfiguren, Bootsmodellen und Fayencegefäßen auch All-tagsgegenstände wie Angelhaken, Spielsteine, Schmuck und Amulette. Während in der Frühzeit und im frühen Alten Reich hauptsächlich anthropomorphe Statuetten, darunter zahlrei-che Kinderfiguren, geweiht wurden, treten in der Spätphase des Alten Reiches die sog. Igelboote, kleine Bootsmodelle aus Fayence mit einem Igelkopf als Bugzier, hinzu. Die bereits seit der Frühzeit auftretenden Affenfiguren sind möglicherwei-se von Angehörigen Verstorbener geweiht worden, damit der Tote an den Opfern im Tempel teilhaben könne. Auffäl-lig ist, dass sowohl die ›Igelboote‹ als auch die Affen figuren mit dem Ende des Alten Reiches aus dem Votivspektrum verschwinden. Spätestens in der Ersten Zwischenzeit (um 2200 – 2050 v. Chr.) ist ein starker Anstieg der Weihung von Fayenceperlen zu verzeichnen. Gleichzeitig kommen Amu-lette aus Fayence als neue Votivgattung hinzu. Im Mittleren Reich (um 2050 – 1800 v. Chr.) treten anthropomorphe weib-liche Figuren erneut in den Vordergrund. Die Weihung derar-tiger, häufig stark schematisierter Figuren setzte sich mindes-tens bis in das Neue Reich (um 1550 – 1070 v. Chr.) fort.

Gerade qualitative Verschiebungen in Votivspektren von Heiligtümern sind häufig Indikatoren sozialer, politischer oder technisch-ökonomischer Veränderungsprozesse. Da eine detaillierte Analyse weit über den Rahmen dieses Beitrags hinausführen würde, begnügen wir uns mit einem Einzel-aspekt: Ein in zahlreichen Heiligtümern zu beobachtendes Phänomen besteht in einem Anstieg der Zahl der Votive bei gleichzeitigem Rückgang ihres materiellen Wertes. Unter den im Forschungsfeld vertretenen Projekten sind hier das ʾAlmaqah-Heiligtum in S. irwāh. sowie der Kult des Osiris im

Bereich der ehemaligen Königsnekropole von Umm el-Qaʾāb in Abydos zu nennen. In Umm el-Qaʾāb wurden im Neuen Reich von Angehörigen des Königshauses und hohen Beam-ten aufwendige Votive wie beispielsweise Uschebtis, Glas-objekte oder vergoldete Holzkisten geweiht. In der Dritten Zwischenzeit (um 1075 – 664 v. Chr.) beginnt die Qualität der Weihgaben kontinuierlich abzunehmen, obwohl den Weihin-schriften zufolge noch immer höchste Beamte und Priester sowie die jeweiligen Herrscher als Weihende auftreten. Ab der 25. Dynastie (712 – 664 v. Chr.) werden dann hauptsäch-lich in unüberschaubarer Zahl als Massenware hergestellte, flüchtig gearbeitete qaab-Gefäße geweiht. Hinter dem oben skizzierten Phänomen eines steigenden Votivaufkommens bei gleichzeitigem Rückgang des Wertes der einzelnen Weih-gaben scheint in vielen Fällen die Öffnung eines ehemals ex-klusiven Kultes für breitere Bevölkerungsschichten zu stehen.

Die Analyse der Votivspektren ist Ziel verschiedener am For-schungsfeld 4 »Votiv und Ritual« beteiligter Projekte. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass verschiedene Erhal-tungs- bzw. Zerstörungsbedingungen – natürliche Zerfalls-bedingungen, aber auch antike Wiederverwertung der Mate-rialien, aus denen die Votive bestanden, sowie Plünderungen von Heiligtümern – auf die jeweils vorgefundenen Votivspek-tren eingewirkt haben, können Votivspektren in synchroner und diachroner Perspektive betrachtet werden. In synchro-ner Perspektive fällt beispielsweise auf, dass einige Heilig-tümer ein breites Spektrum an Votiven aufweisen, während das Spektrum an anderen Kultorten stark beschränkt ist, was mit unterschiedlichen Funktionen der Heiligtümer für die sie frequentierenden sozialen Gruppen erklärt wurde. Bei einer diachronen Analyse von Votivspektren werden dagegen Ver-schiebungen im Votivspektrum eines Heiligtums erkennbar, die auf veränderte religiöse Vorstellungen oder sozio-ökono-mischen Wandel zurück zu führen sind.

Abbildungsnachweis

Abb. 1: nach R.-B. Wartke, Urartu das Reich am Ararat (Mainz 1993) Abb. 17. – Abb. 2: nach R.-B. Wartke, Urartu das Reich am Ararat (Mainz 1993) Abb. 18. – Abb. 3: D-DAI-ATH-69.777 (G. Hellner).

Anschriften der Autoren

Dr. Gunvor LindströmDeutsches Archäologisches InstitutEurasien-AbteilungIm Dol 2 – 6, Haus II14195 [email protected]

Dr. Oliver PilzJohannes Gutenberg-UniversitätInstitut für Klassische Archäologie55099 [email protected]

Inhaltsverzeichnis

Hans-Joachim GehrkeEinleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Wolf-Dietrich NiemeierForschungsfeld 1: Kontinuität und Wandel an Kultorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Volkmar von GraeveDas Aphrodite-Heiligtum von Milet und seine Weihegaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Arnd Hennemeyer Kontinuität und Wandel. Beobachtungen am Zeus-Tempel von Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Helmut KyrieleisMythos und Politik. Zur Deutung des plastischen Bildschmucks des Zeus-Tempels von Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

Wolf-Dietrich Niemeier Kultkontinuität von der Bronzezeit bis zur römischen Kaiserzeit im Orakel-Heiligtum des Apollon von Abai (Kalapodi). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Nils HellnerKalapodi. Neue Kriterien einer Typologie der dorischen Architektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Anja SlawischDidyma. Untersuchungen zur sakralen Topographie und baulichen Entwicklung des Kernheiligtums vom 8.–4. Jh. v. Chr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Stefan LehmannForschungsfeld 2: Ende und Nachleben von Kultorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Christoph B. Konrad – Dorothée SackDie Wiederverwendung von Baugliedern in der Pilgerkirche (Basilika A) und in der Großen Moschee von Resafa-Sergiupolis/Rus.āfat Hišām . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Andreas Effland»Bis auf den heutigen Tag begab sich kein Mensch mehr auf den Hügel von Abydos um zu opfern« – Zum Ende der Kulthandlungen in Umm el-Qaʿāb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Dietrich RaueHeliopolis – eine Hierapolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Stephan Lehmann – Andreas GutsfeldSpolien und Spoliarisation im spätantiken Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Nils Hellner – Nicole Alexanian – Claudia Bührig – Ute Rummel – Detlev Wannagat – Mike SchnelleForschungsfeld 3: Gestalteter Raum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Christina LeypoldDie Statuenbasen im Zeus-Heiligtum von Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Stefan M. MaulDas Haus des Götterkönigs. Überlegungen zur Konzeption überregionaler Heiligtümer im Alten Orient . . . . . . . . . . . . . 125

Ute RummelDer Himmel auf Erden. Heiligtümer im Alten Ägypten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Claudia BührigDas Theater-Tempel-Areal von Gadara. Konzeption und Wandel des gestalteten Raumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

VI Inhaltsverzeichnis

Nicole AlexanianDie Gestaltung der Pyramidenanlagen des Snofru in Dahšur/Ägypten. Einführende Bemerkungen zum Grabungsplatz von Dahšur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159

Rüdiger GogräfeIsriye (It-rīah)-Seriana. Bemerkungen zur Raumfunktion eines severischen Tempels in Syrien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Sophie HelasPunische Heiligtümer in Selinunt. Architektonische Gestaltung und religiöse Rituale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Margarete van EssGestaltung religiöser Architektur in Babylonien. Das Beispiel des Eanna-Heiligtums in Uruk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Iris Gerlach – Mike SchnelleSabäische Sakralarchitektur in Südarabien (Jemen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Ute RummelDer Tempel im Grab. Die Doppelgrabanlage der Hohenpriester Ramsesnacht und Amenophis (K93.11/K93.12) in Drāʿ Abū el-Nagā/Theben-West . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Klaus SchmidtDie Gestaltung des sakralen Raums im Frühneolithikum Obermesopotamiens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

Iris Gerlach – Gunvor Lindström - Dietrich RaueForschungsfeld 4: Votiv und Ritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

Ulrich DemmerText, Drama und performativer Diskurs. Ethnologische Ritualtheorien der Gegenwart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Thomas Schattner – Gabriel ZuchtriegelMiniaturisierte Weihgaben: Probleme der Interpretation. Mit Beiträgen von Nicole Alexanian, Jan Breder, Julia Budka, Frauke Donner, Ute Effland, Piet Kopp, Gunvor Lindström, Oliver Pilz, Dietrich Raue und Michael Wörrle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Gunvor Lindström – Oliver PilzVotivspektren. Mit Beiträgen von Nicole Alexanian, Ute Effland, Andreas Effland, Heide Frielinghaus, Iris Gerlach, Piet Kopp, Dietrich Raue und Gabriel Zuchtriegel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Martin Bentz – Helga BumkeMahlzeiten in rituellen Kontexten. Basierend auf den Projektdarstellungen von Martin Bentz, Helga Bumke, Ute Effland, Iris Gerlach, Achim Heiden, Ivonne Kaiser, Norbert Nebes, Dietrich Raue und Gabriel Zuchtriegel . . . . . . . . 275

Ivonne KaiserRituelle Mahlzeiten im spätbronzezeitlichen Heiligtum von Milet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291

Ivonne KaiserRituelle Mahlzeiten im spätbronzezeitlichen (SH III A) bis früheisenzeitlichen (SG) Heiligtum von Kalapodi . . . . . . . . . . . 295

Gunvor LindströmBaktrien – Votive und Votivpraxis in den hellenistischen und kuschanzeitlichen Heiligtümern (3. Jh. v. Chr. – 3. Jh. n. Chr.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299

Piet KoppVotive aus dem Schutt. Der Satet-Tempel auf Elephantine und die Stadterweiterung der 6. Dynastie . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Ute EfflandDas Grab des Gottes Osiris in Umm el-Qa āʿb/Abydos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

Nicole AlexanianSpektrum und Veränderung der Funde aus den Tempeln des Snofru in Dahšur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331

Inhaltsverzeichnis VII

Helga BumkeDer archaische Heiligtumsbefund vom ›Taxiarchishügel‹ in Didyma und sein Zeugniswert für die Rekonstruktion ›ritueller Mahlzeiten‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

Oliver Pilz – Michael KrummeDas Heiligtum von Kako Plaï auf dem Anavlochos (Kreta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Martin BentzAttisch rotfigurige Keramik aus Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Susanne BocherAspekte früher Ritualpraxis anhand des geometrischen Votivspektrums im Heiligtum von Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . 355

Heide FrielinghausBeobachtungen zum Votivspektrum Olympias in archaischer und nacharchaischer Zeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363

Joachim HeidenDas Artemis-Heiligtum in Olympia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Svend HansenBronzezeitliche Deponierungen in Europa nördlich der Alpen. Weihgaben ohne Tempel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Gabriel ZuchtriegelEisenzeitliche und archaische Funde aus dem ›Santuario Orientale‹ von Gabii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Thomas SchattnerDie Romanisierung einheimischer Heiligtümer im Westen der Iberischen Halbinsel unter besonderer Berücksichtigung von Votiv und Ritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393