konservasi kauman

Transcript of konservasi kauman

1

1.1. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia terbiasa untuk membuat sesuatu yang baru, dan melupakan

yang lama. Padahal seharusnya, kita belajar untuk memelihara tradisi. Yang dimaksud dengan

tradisi adalah tidak memulai segala sesuatu dari nol, melainkan mengadaptasi, melanjutkan,

dan memperbaiki apa yang sudah ada. Melalui bangunan-bangunan tua itu, masyarakat bisa

mempelajari satu bagian perjalanan sebuah bangsa. Dari situ juga, masyarakat bisa

mempelajari apa yang salah di masa lalu, untuk diperbaikinya pada masa datang. Filosofi

mendalam tersebut dijelaskan oleh Dewan Pimpinan Badan Pelestarian Pusaka Indonesia

(BPPI), Bambang Eryudhawan (Andra, 2013).

Demak adalah kesultanan atau kerajaan islam pertama di Pulau Jawa. Kerajaan ini

didirikan oleh Raden Patah (1478-1518) pada tahun 1478, Raden patah adalah bangsawan

kerajaan Majapahit yang menjabat sebagai adipati kadipaten Bintara, Demak. Pamor

kesultanan ini didapatkan dari Walisanga, yang terdiri atas sembila orang ulama besar,

pendakwah islam paling awal di Pulau Jawa (Pemerintah Kabupaten Demak, 2013).

Kabupaten Demak sendiri sekarang dikenal sebagai kota yang religius, karena memiliki sejarah

islam yang kental. Kondisi ini juga diperkuat dengan adanya Masjid Agung Demak yang

merupakan simbol sejarah dan menjadi landmark Kabupaten Demak. Masjid ini juga tidak

terlepas dari bagian kawasan Kampung Kauman yang juga memiliki sejarah kuat di Kabupaten

Demak.

Pada Kampung Kauman ini memiliki beberapa bangunan bersejarah dan tradisional

yang layak dilindungi sebagai bagian dari sejarah Demak. Namun permasalahannya, hanya

terdapat beberapa bangunan yang sampai sekarang masih utuh, terutama dari segi

arsitekturnya yang menandakan bahwa bangunan tersebut memiliki sejarah. Salah satu

bangunan tersebut adalah Masjid Agung. Selain Masjid Agung, juga terdapat beberapa

bangunan peninggalan sejarah yang masih asli, namun tidak sedikit yang tidak terawat dan

terlihat kusam. Sebenarnya, pada kampung ini memiliki cukup banyak bangunan bersejarah,

tetapi sayangnya, saat kepemilikan berpindah tangan, maka pemiliki akan merubah bentuk

dan arsitektur sehingga tanda-tanda sejarah itu perlahan mulai hilang. Kondisi ini sebenarnya

mengkhawatirkan, mengingat Demak sendiri adalah kawasan yang terkenal religius dan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang penjelasan latar belakang, tujuan sasaran, ruang lingkup dan sistematika pembahasan

2

sangat bersejarah.Diharapkan dengan studi ini, akan dapat memberikan gambaran dan

rekomendasi terhadap bangunan-bangunan yang harusnya dikonservasi dan dilindungi

sebagai bagian dari penghargaan terhadap sejarah Kabupaten Demak.

1.2. Perumusan Masalah

Kabupaten Demak dengan sejarahnya yang kuat memberikan kita gambaran

mengapa Kabupaten Demak menjadi salah satu tujuan wisata religius di Jawa Tengah.

Namun, kondisi ini bukan berarti Demak tidak memiliki permasalahan terkait pemeliharaan

bangunan bersejarah yang menjadi saksi perjalanan Kabupaten Demak. Permasalahan yang

terlihat di lapangan terkait bangunan bersejarah Kabupaten Demak antara lain:

1.2.1. Permasalahan Fisik

Permasalahan fisik yang ada di Kampung Kauman Kabupaten Demak antara lain:

Bangunan banyak yang telah direnovasi sehingga menghilangkan bentuk aslinya

Bangunan tradisional dan bersejarah mulai sulit ditemukan dan diidentifikasi

Beberapa bangunan tradisional tampak kurang terawat dan rusak

Tidak ada penunjuk arah dan batasan fisik yang jelas menuju Kampung Kauman

1.2.2. Permasalahan Non Fisik

Selain permasalahan fisik, Kampung Kauman juga memiliki permasalahan non fisik

diantaranya:

Kepemilikan bangunan-bangunan tradisional sebagian besar tidak dimiliki oleh

pemerintah

Tidak ada aturan / kebijakan yang tegas dalam upaya pelestarian bangunan

bersejarah

Tidak ada aktivitas sosial budaya yang menonjol pada Kampung Kauman

1.3. Tujuan dan Sasaran

1.3.1. Tujuan

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi bangunan-bangunan bersejarah

yang masih layak untuk dikonservasi pada Kampung Kauman Kabupaten Demak.

1.3.2. Sasaran

Sasaran yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan antara lain:

1. Mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang berada di Kampung Kauman.

2. Menganalisis karakter kawasan Kampung Kauman.

3

3. Menganalisis beberapa fungsi bangunan tradisional yang berada di Kampung

Kauman.

4. Menetapkan bangunan-bangunan yang layak dikonservasi di Kampung Kauman.

5. Rekomendasi tindakan yang dilakukan terhadap beberapa bangunan-bangunan

bersejarah di Kampung Kauman.

1.4. Ruang Lingkup

Lingkup dalam penyusunan studi ini meliputi 2 hal, yaitu ruang lingkup substansi dan

ruang lingkup wilayah.

1.4.1. Ruang Lingkup Substansi

Materi studi yang akan dikaji dalam penyusunan laporan ini adalah sebatas pada:

Teori Konservasi

Elemen Perancangan Kota

Elemen Citra Kota

Periodisasi Arsitektur Di Indonesia

1.4.2. Ruang Lingkup Wilayah

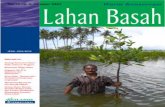

Ruang lingkup wilayah pada studi

ini mencakup keseluruhan Kampung

Kauman. Kampung Kauman ini memiliki

lokasi yang strategis karena menjadi satu

Kawasan dengan Masjid Agung Demak.

Letaknya sendiri ada di pusat kota yaitu

pada Alun-alun Kabupaten Demak.

Kondisi ini menjadi salah satu potensi yang

kuat, jika ingin mengembangkan Kampung

Kauman. Berikut ini merupakan gambar

wilayah studi:

Sumber: www.wikimapia.com

GAMBAR 1. 1

Wilayah Studi Kampung Kauman

4

Adapun batas-batas administrasi wilayah studi adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jl. Singil

Sebelah Selatan : Jl. Sunan Fatah dan Jl. Bhayangkara

Sebelah Barat : Jl. Sultan Fatah dan Alun-Alun Kabupaten Demak

Sebelah Timur : Jl. Bhayangkara

1.5. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan laporan terdiri dari 5 (lima) bab pembahasan, yaitu sebagai

berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan sejarah dan latar belakang penyusunan laporan yang akan dibuat. Menjelaskan

tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam laporan tersebut dengan melihat beberapa

permasalahan yang terdapat pada kondisi eksisting yang ada.

BAB II TEORI DAN KRITERIA KONSERVASI PADA KAWASAN BERSEJARAH

Menjelaskan tentang beberapa teori yang berhubungan dengan konserrvasi kawasan, jenis

konservasi, kriteria konservasi, bentuk pemberdayaan masyarakat dalam konservasi dan

beberapa elemen perancangan kota dan elemen citra kota.

BAB III GAMBARAN KAMPUNG KAUMAN

Menjelaskan tentang kondisi eksisting dilihat dari beberapa aspek, baik itu dari aspek fisik

maupun aspek nonfisik yang didalamnya menjelaskan tentang urban structure dan figure

ground.

BAB IV ANALISIS PENETAPAN BANGUNAN BERSEJARAH DAN TINDAKAN KONSERVASI

YANG DILAKUKAN

Menjelaskan/melakukan beberapa analisis yang berhubungan dengan identifikasi karakter

kawasan, citra kota, identifikasi bangunan dan analisis kriteria bangunan yang akan dilakukan

untuk konservasi.

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Menjelaskan tentang hasil dari analisis dan membuat sebuah kesimpulan yang nantinya akan

menjadi sebuah rekomendasi baik untuk pemerintah, swasta, maupun bagi masyarakat yang

membutuhkan.

5

2.1. Konservasi

2.1.1. Pengertian Konservasi

Istilah “pelestarian sejarah” secara umum dipergunakan di Amerika Serikat sebagai

suatu ekspresi luas yang mencakup berbagai macam strategi untuk menangani bangunan-

bangunan dan lingkungan-lingkungan perkotaan yang ada. Di Inggris “konservasi” merupakan

istilah yang menjadi payung dari semua kegiatan pelestarian, sedangkan pelestarian sejarah

menyangkut secara lebih spesifik bangunan-bangunan yang sangat penting arti sejarahnya

(Antony J. Catanese, James C. Snyder, dialih bahasa Ir. Susongko,1986: 402).

Konservasi dapat pula diartikan sebagai segenap proses pengelolaan suatu tempat

dan bangunan atau artefak agar secara historis, makna kultural yang dikandungnya,

terpelihara dengan baik (Kimpraswil, 2003). Konservasi sangat diperlukan dikarenakan

tempat-tempat bersignifikansi budaya memperkaya kehidupan manusia, sering memberikan

ikatan rasa yang dalam dan inspirasional kepada masyarakat dan lansekapnya, kepada masa

lalu dan berbagai pengalaman hidup. Tempat-tempat itu adalah rekaman sejarah yang

penting dari ekspresi nyata dari identitas dan pengalaman. Tempat-tempat bersignifikansi

budaya mencerminkan keragaman masyarakat kita serta lansekap. Nilainya tidak tergantikan

dan sangat berharga. Tempat-tempat bersignifikansi budaya ini harus dilestarikan untuk

generasi kini dan masa depan (Piagam Burra, 1999).

Upaya konservasi tidak lepas dari kegiatan perlindungan dan penataan serta tujuan

perencanaan kota yang bukan hanya secara fisik saja. Tetapi juga stabilitas penduduk dan

gaya hidup yang serasi, yakni pencegahan perubahan sosial. Mengingat hal itu, dalam upaya

konservasi perlu digariskan sasaran yang tepat, antara lain dengan mengembalikan wajah dari

obyek pelestarian, memanfaatkan peninggalan obyek pelestarian yang ada untuk menunjang

kehidupan masa kini, dan mengarahkan perkembangan masa kini yang diselaraskan dengan

perencanaan masa lalu yang tercermin dalam obyek pelestarian tersebut, serta menampilkan

sejarah pertumbuhan kota atau lingkungan dalam wujud fisik tiga dimensi. Salah satu tahapan

dalam konservasi adalah menentukan area yang akan dikonservasi dengan pembagian areal

BAB II TEORI DAN PENENTUAN KRITERIA

Berisi tentang penjelasan teori dan penentuan kriteria kawasan konservasi

6

kawasan menjadi lebih kecil untuk mempernudah implementasi tindakan konservasi sesuai

dengan kriteria yang digunakan.

2.1.2. Zonasi Konservasi

Zonasi konservasi merupakan pembagian areal kawasan kota menjadi beberapa

bagian sesuai dengan kriteria yang telah dibentuk dengan tujuan untuk kegiatan konservasi

bangunan dan lingkungan bersejarah. Zonasi konservasi ini merupakan salah satu tahapan

guna mempermudah dalam proses konservasi dan merumuskan tindakan konservasi. Zonasi

konservasi termasuk kedalam bentuk Special-Use Zoning dengan kategori tersendiri karena

adanya keunikan sifat yang dalam hal ini adalah merupakan kawasan bersejarah dan artefak

kota.

Pedoman Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan purbakala, di dalamnya terdapat 3

metode zonasi konservasi, yaitu:

1. Zona I

Zona cagar budaya adalah zona, dimana cagar budaya berada dengan lahan di sekitarnya

yang berfungsi untuk mendukung kelestarian cagar budaya itu sendiri yang dikelola oleh

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau pemilik yang ditunjuk berdasarkan

petunjuk teknis yang ada.

2. Zona II

Zona penyangga, berfungsi sebagai penyangga yang di dalamnya termasuk fasilitas wisata

budaya yang dikelola oleh pihak lain dengan petunjuk sesuai dengan peraturan yang ada.

3. Zona III

Zona pengembangan, untuk pengembangan sosial ekonomi masyarakat, sosial ekonomi

budaya tetapi dengan pengaturan/ petunjuk dari Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan.

2.1.3. Tindakan Dalam Konservasi

Kegiatan konservasi antara lain bisa berbentuk (a) preservasi, (b) restorasi, (c)

replikasi, (d) rekonstruksi, (e) revitalisasi dan/atau penggunaan untuk fungsi baru suatu aset

masa lalu, (f) rehabilitasi. Aktivitas tersebut tergantung dengan kondisi, persoalan, dan

kemungkinan yang dapat dikembangkan dalam upaya pemeliharaan lebih lanjut. Masyarakat

awam sering keliru bahwa pelestarian bangunan bersejarah diarahkan menjadi ded

monument (monumen statis) tetapi sebenarnya bisa dikembangkan menjadi life monument

yang bermanfaat fungsional bagi generasi masa sekarang.

7

Suatu program konservasi sedapat mungkin tidak hanya dipertahankan keasliannya

dan perawatannya namun tidak mendatangkan nilai ekonomi atau manfaat lain bagi pemilik

atau masyarakat luas. Konsep pelestarian yang dinamik tidak hanya mendapatkan tujuan

pemeliharaan bangunan tercapai namun dapat menghasilkan pendapatan dan keuntungan

lain bagi pemakainya. Dalam hal ini peran arsitek sangat penting dalam menentukan fungsi

yang sesuai karena tidak semua fungsi dapat dimasukkan. Kegiatan yang dilakukan ini

membutuhkan upaya lintas sektoral, multi dimensi dan disiplin, serta berkelanjutan. Dan

pelestarian merupakan pula upaya untuk menciptakan pusaka budaya masa mendatang

(future heritage), seperti kata sejarawan bahwa sejarah adalah masa depan bangsa. Masa kini

dan masa depan adalah masa lalu generasi berikutnya.

Selain tindakan yang telah disampaikan di atas, terdapat juga istilah-istilah lain

sebagai bentuk perluasan tindakan konservasi, antara lain:

1. Restorasi (dalam konteks yang lebih luas) ialah kegiatan mengembalikan bentukan fisik

suatu tempat kepada kondisi sebelumnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan

atau merakit kembali komponens eksisting tnap menggunakan material baru.

2. Restorasi (dalam konteks terbatas) iala kegiatan pemugaran untuk mengembalikan

bangunan dan lingkungan cagar budaya semirip mungkin ke bentuk asalnya berdasarkan

data pendukung tentang bentuk arsitektur dan struktur pada keadaan asal tersebut dan

agar persyaratan teknis bangunan terpenuhi. (Ref.UNESCO.PP. 36/2005).

3. Preservasi (dalam konteks yang luas) ialah kegiatan pemeliharaan bentukan fisik suatu

temapt dalam kondisi eksisting dan memperlambat bentukan fisik tersebut dari proses

kerusakan.

4. Preservasi (dalam konteks yang terbatas) ialah bagian dari perawatan dan pemeliharaan

yang intinya adalah mempertahankan keadaan sekarang dari bangunan dan lingkungan

cagar budaya agar keandalan kelaikan fungsinya terjaga baik (Ref. UNESCO.PP.

36/2005).

5. Konservasi ( dalam konteks yang luas) ialah semua proses pengelolaan suatu tempat

hingga terjaga signifikasi budayanya. Hal ini termasuk pemeliharaan dan mungkin (karena

kondisinya) termasuk tindakan preservasi, restorasi, rekonstruksi, konsoilidasi serta

revitalisasi. Biasanya kegiatan ini merupakan kombinasi dari beberapa tindakan tersebut.

6. Konservasi (dalam konteks terbatas) dari bangunan dan lingkungan ialah upaya perbaikan

dalam rangka pemugaran yang menitikberatkan pada pembersihan dan pengawasan

bahan yang digunakan sebagai kontsruksi bangunan, agar persyaratan teknis bangunan

terpenuhi. (Ref. UNESCO.PP. 36/2005).

8

7. Rekonstruksi ialah kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki

sekaurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana

lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karenasalah satu sebab

yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan

penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut laik fungsi dan

memenuhi persyaratan teknis. (Ref. UNESCO.PP. 36/2005).

8. Konsolidasi ialah kegiatan pemugaran yang menitikberatkan pada pekerjaan

memperkuat, memperkokoh struktur yang rusak atau melemah secara umum agar

persyaratan teknis banguna terpenuhi dan bangunan tetap laik fungsi. Konsolidasi

bangunan dapat juga disebut dengan istilah stabilisasi kalau bagian struktur yang rusak

atau melemah bersifat membahayakan terhadap kekuatan struktur.

9. Revitalisasi ialah kegiatan pemugaran yang bersasaran untuk mendapatkan nilai tambah

yang optimal secara ekonomi, sosial, dan budaya dalam pemanfaatan bangunan dan

lingkungan cagar budaya dan dapat sebagai bagian dari revitalisasi kawasan kota lama

untuk mencegah hilangnya aset-aset kota yang bernilai sejarah karena kawasan tersebut

mengalami penurunan produktivitas. (Ref. UNESCO.PP. 36/2005, Ditjen PU-Ditjen Tata

Perkotaan dan Tata Pedesaan).

10. Pemugaran adalah kegiatan memperbaiki atau memulihkan kembali bangunan gedung

dan lingkungan cagar budaya ke bentuk aslinya dan dapat mencakup pekerjaan

perbaikan struktur yang bisa dipertanggungjawabkan dari segi arkeologis, histories dan

teknis. (Ref. PP.36/2005). Kegiatan pemulihan arsietktur bangunan gedung dan

lingkungan cagar budaya yang disamping perbaikan kondisi fisiknya juga demi

pemanfaatannya secara fungsional yang memenuhi persyaratan keandalan bangunan.

2.2. Tinjauan Arahan Pelestarian

Pelestarian terhadap bangunan dan lingkungan bersejarah harus didasari oleh

motivasi dan tujuan dilaksanakannya kegiatan pelestarian. Upaya pelestarian secara fisik,

terdiri dari teknik-teknik pelestarian yang sudah dikenal luas, seperti preservasi, konservasi,

rehabilitasi, dan sebagainya. Upaya pelestarian secara non fisik merupakan upaya pelestarian

yang berdasarkan kriteria pelestarian bangunan dan lingkungan seperti kesadaran inisiatif,

dasar hukum, konsep perencanaan, organisasi dan realisasi dan pendanaan. Berdasarkan

aspeknya pelestarian dapat dibedakan menajdi pelestarian fisik dan nonfisik. Penjelasan

mengenai masing-masing upaya pelestarian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

9

Berbagai macam jenis dan bentuk pelestarian terhadap bangunan menurut Catanese

dan Snyder (1992) antara lain preservasi, konservasi, rstorasi, rehabilitasi, renovasi,

rekonstruksi, adaptasi, replikasi, substitusi, benefiasi, perlindungan wajah bangunan,

perlindungan garis cakkrawala, perlindungan objek, dan demolisi. Lebih lanjut mengenai

pembagian kelompok teknik pelestarian adalah sebagai berikut:

2.2.1. Elemen Fisik Kawasan

Ada banyak bentuk arahan dalam kegiatan pelestarian fisik bagi suatu kawasan

bersejarah. Bentuk-bentuk arahan didapatkan dari pengalaman para ahli dalam mengelola

dan memecahkan permasalahan-permasalahan seputar kegiatan pelestarian. Biasanya bentuk-

bentuk arahan akan disesuaikan dengan permasalahan yang ada dan diperkirakan dapat

meminimalkan permasalahan tersebut.

a. Penggunaan Lahan

Kawasan bersejarah dapat dikembangkan dengan mengaktifkan kegiatan baru yang

masih sesuai dan dapat memacu pertumbuhan ekonomi (Shirvani, 1985). Upaya memberikan

fungsi baru untuk bangunan lama di kawasan bersejarah dapat dilakukan selama tidak

merusak karakter khas kawasan itu sendiri (Budihardjo, 1997:155). Arahan penggunaan lahan

haruslah merupakan penggunaan dengan fungsi-fungsi yang tidak merusak karakter bersejarah

kawasan. Bentuk-bentuk penggunaan tersebut antara lain berupa kegiatan dinamis yang sesuai

seperti pengembangan bidang jasa pariwisata dan museum.

b. Bangunan

beberapa kegiatan seperti renovasi, adaptasi, benefisasi, dan perlindungan wajah

bangunan.

Konservasi dengan kondisi bangunan yang mengalami perubahan kecil hingga sedang

meliputi kegiatan seperti restorasi, renovasi, adaptasi, benefisasi dan perlindungan

wajah bangunan.

Rehabilitasi atau Demolisi dengan tingkat perubahan sedang meliputi kegiatan seperti

meliputi restorasi, renovasi, adaptasi, benefisasi, rekonstruksi, replikasi, demolisi dan

pembangunan baru.

2.2.2. Elemen Non Fisik Kawasan

Upaya pelestarian bangunan dan lingkungan kota secara non fisik membutuhkan

seperangkat kriteria yang tepat. Gerds menetapkan lima kriteria yang diturunkan dari

pengalaman negara-negara di Eropa dalam melaksanakan kegiatan pelestarian. Kriteria

tersebut adalah sebagai berikut.

10

TABEL II. 1

Kriteria Pelestarian Elemen Non Fisik

No Kriteria Pelestarian Implementasi

1. Kesadaran dan

inisiatif

Motivasi pemerintah, swasta dan

masyarakat

2. Dasar hukum Keberadaan Undang-undang yang

mengatur kegiatan pelestarian

3. Konsep

perencanaan

Organisasi antar departemen yang

terlibat, studi-studi, pendidikan khusus

untuk menyediakan tenaga ahli di bidang

pelestarian, tahapan perancangan dan

penanggung jawab

4. Organisasi dan

realisasi

Organisasi pelaksana, sistem pendekatan

dan penunjang pelaksanaan

5. Pendanaan Subsidi pemerintah dan program khusus

Sumber : Gerds dalam Nasruddin (2001)

2.3. Kriteria dan Dasar-Dasar Pertimbangan Penilaian Kultural Bangunan

Penentuan bangunan / kawasan yang akan dikonservasi ditentukan berdasarkan

perumusan kriteria dari berbagai sumber. Kriteria-kriteria yang telah didapat kemudian

dikombinasikan sehingga didapatkan kriteria baru untuk menilai bangunan yang akan

dikonservasi nantinya. Berikut ini merupakan kriteria-kriteria konservasi dari berbagai sumber:

a. Urban Conservation (Cohen, Nahoum 1999)

Kualitas Penting Untuk Konservasi:

1. Urban Setting: Daerah dengan batas, lingkungan kawasan dapat diidentifikasi dengan

fisik dan abstrak, memiliki focal point yang jelas

2. Sense Of Place: dapat diidentifikasi melalui asosiasi emosi dan sejarah, view, memiliki

tema, memberi kenyamanan, relaksasi, hubungan dengan alam, topografi dan

vegetasi.

3. Internal Links: dalam sebuah area terdapat singularitas tempat dan hubungan, desain

spasial didominasi oleh elemen, posisi, pengukuran jalan masih jarang dan belum

menonjol.

4. Style and Design: melibatkan warna, material, tekstur, dan siluet, serta persamaan dan

perbedaan antara bangunan.

5. Workmanship: material yang digunakan untuk konstruksi telah melalui pengolahan

untuk membuatnya menjadi original dan autentik. Hal tersebut termasuk lengkungan

11

dan kubah, dinding tanah liat tertutup, dan batu khusus yang diproses. Mereka tidak

ditemukan di satu bangunan saja, tetapi proses yang berkesinambungan.

b. Conservation and Planning (Edward, Hobson 2004)

Terdapat dasar yang penting untuk menghargai sebuah nilai yang ditandai dengan:

Special architectural : memiliki desain dan konstruksi yang menarik, mengandung nilai

dan makna, bahan dan material khusus

Historic interest : memiliki nilai sejarah yang tidak terlepas dari bangunan atau area

tersebut

c. Heritage Conservation And Architectural Education: „„An Educational Methodology For

Design Studios‟‟ (Mohga E. Embaby)

Salah satu kriteria utama mengenai konservasi adalah pemahaman identifikasi dan

penilaian signifikansi warisan arsitektur, yang seharusnya menjadi inti dari konservasi. Faktor

utama yang membentuk warisan budaya adalah:

lokasi fisik yang terkait landscape dan pengaturan,

desain (misalnya, skema warna),

sistem konstruksi dan peralatan teknis,

kualitas estetika dan penggunaannya,

nilai tidak berwujud, termasuk yang bersejarah, sosial, ilmiah atau asosiasi spiritual,

atau kreatif dan jenius.

interior berharga seperti sebagai furniture yang terkait, dan seni karya-harus

disertakan.

d. Kriteria yang diungkapkan oleh Pontoh, 1992:

a. Estetika; berhubungan dengan nilai arsitektural, meliputi bentuk, gaya struktur yang

mewakili prestasi khusus atau gaya sejarah tertentu.

b. Kejamakan; objek yang akan dilestarikan mewakili kelas dan jenis khusus, tolok ukur

kejamakan ditentukan oleh bentuk suatu ragam atau jenis khusus yang spesifik.

c. Kelangkaan; kelangkaan suatu jenis karya yang merupakan sisa warisan peninggalan

terakhir dari gaya tertentu yang mewakili zamannya dan tidak dimiliki daerah lain.

d. Keluarbiasaan; suatu objek konservasi yang memiliki bentuk menonjol, tinggi atau

besar. Keistimewaannya memberi tanda atau ciri kawasan tertentu.

12

e. Peranan sejarah; lingkungan kota atau bangunan yang memiliki nilai sejarah , suatu

peristiwa yang mencatat peran ikatan simbolis suatu rangkaian sejarah, dan babak

perkembangan suatu kota.

f. Memperkuat kawasan; kehadiran suatu objek atau karya akan mempengaruhi

kawasan-kawasan sekitarnya dan bermakna untk meningkatkan mutu dan citra

lingkungannya.

g. Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

KAWASAN CAGAR BUDAYA:

• satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya

berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas

• Kriteria Penentuan (Pasal 10):

a) mengandung 2 Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;

b) berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 tahun;

c) memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling

sedikit 50 tahun;

d) memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang

berskala luas;

e) memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan

f) memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau

endapan fosil.

BENDA CAGAR BUDAYA:

• benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak,

berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang

memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia

• Kriteria Penentuan (Pasal 5):

a) berusia 50 tahun atau lebih;

b) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun;

c) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau

kebudayaan; dan

d) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

13

PENENTUAN CAGAR BUDAYA DI LUAR KRITERIA (Pasal 11):

Benda atau kawasan yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa

Indonesia, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya dapat diusulkan sebagai

Cagar Budaya.

h. Venice Charter (1964)

• Bermula dari Athene Charter (1931) pertemuan kedua di Venesia (1964)

penyempurnaan dari hasil kongres pertama Venice Charter

• Latar belakang prinsip-prinsip pemugaran dan restorasi bangunan bersejarah dan

lingkungannya yang dikaitkan dengan kerangka kebudayaan dan trasisi masing-masing.

• Kriteria Objek (bangunan)

a) Konsep monumen bersejarah: bangunan arsitektural beserta lingkungannya

b) Maksud dan tujuan memugar dan merestorasi monumen-monumen terletak pada

nilai sejarahnya dan hasil karya seninya

• Ketentuan Pemugaran

1) Tidak boleh ada konstruksi bangunan baru maupun pembongkaran-

pembongkaran bangunan lama yang mengganggu hubungan antar massa dan

warna/ wajah.

2) Sejarah suatu monumen dengan tempat kejadiannya tidak dapat dipisahkan dan

tidak boleh memindahkan bagian-bagian monumen bersejarah (skulptur,

patung,lukisan, dekorasi) kecuali demi kelestarian.

• Ketentuan Restorasi:

1) Tujuannya: memugar dan menampilkan kembali nilai-nilai estetika dan nilai-nilai

historis dari monumen tersebut yang didasarkan pada keaslian dan keotentikan

dokumen-dokumennya.

2) Restorasi bukanlah memalsukan bukti-bukti artistik dan sejarah

3) Penambahan tidak dapat dibenarkan, kecuali tidak merusak pandangan bagian-

bagian yang menarik dari bangunan tersebut, lingkungan tradisionalnya,

keseimbangan komposisinya maupun hubungannya dengan sekitarnya.

14

i. Washington Charter (1987)

• Charter For The Conservation Of Historic Towns And Urban Areas (Adopted by

ICOMOS General Assembly in Washington D.C., October 1987)

Piagam ini menyangkut daerah perkotaan bersejarah, besar dan kecil, termasuk kota,

kota dan pusat bersejarah atau tempat, termasuk lingkungan alam dan buatan

manusia

• Asas dan Tujuan

1. Konservasi kota-kota bersejarah dan daerah perkotaan bersejarah lainnya harus

menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan ekonomi-sosial dan

perencanaan perkotaan-regional di setiap tingkat

2. Kualitas dipertahankan termasuk karakter bersejarah dari kota atau daerah

perkotaan. Unsur-unsur spiritual yang mengekspresikan karakter ini antara lain:

a) Pola Perkotaan pola jalan;

b) Hubungan antara bangunan dan RTH;

c) Penampilan formal, interior dan eksterior bangunan skala, ukuran, gaya,

konstruksi, bahan, warna dan dekorasi;

d) Hubungan antara kota/daerah perkotaan dan pengaturan sekitarnya, baik

alam dan buatan manusia; dan

e) Berbagai fungsi kota/daerah perkotaan telah mengakuisisi dari waktu ke

waktu.

Setiap ancaman terhadap kualitas ini akan membahayakan keaslian kota

bersejarah atau daerah perkotaan

3. Partisipasi dan keterlibatan warga sangat penting untuk keberhasilan program

konservasi.

4. Konservasi di kota bersejarah atau daerah perkotaan menuntut kehati-hatian,

pendekatan sistematis dan disiplin.

• Metode dan Instrumen:

1. Perencanaan untuk konservasi kota-kota bersejarah dan daerah perkotaan harus

didahului oleh penelitian multidisiplin.

2. Rencana konservasi harus mengatasi semua faktor yang relevan termasuk

arkeologi, sejarah, arsitektur, teknik, sosiologi dan ekonomi.

3. Rencana konservasi harus bertujuan menjamin hubungan yang harmonis antara

daerah perkotaan bersejarah dan kota secara keseluruhan

15

4. Bangunan gedung baru harus menyesuaikan dengan bangunan dan tata ruang

yang sudah ada

5. Pengenalan unsur-unsur kontemporer harus harmoni dengan lingkungan

6. Penyelidikan arkeologi dan pelestarian sesuai temuan arkeologi untuk

meningkatkan pengetahuan sejarah

7. Lalu Lintas di dalam kota bersejarah atau daerah perkotaan harus dikontrol dan

area parkir harus direncanakan

8. Akses menuju kota bersejarah atau daerah perkotaan harus ditingkatkan

9. Kota bersejarah harus dilindungi terhadap bencana alam dan gangguan

10. Publikasi informasi untuk semua penduduk guna meningkatkan partisipasi warga

11. Pelatihan khusus harus disediakan untuk semua profesi yang peduli dengan

konservasi

Dari penjelasan mengenai kriteria-kriteria di atas, maka dapat dirumuskan penilaian

kriteria berdasarkan literatur dan indikator yang telah dibahas sebelumnya. Perumusan kriteria

ini akan mewakili seluruh indikator yang ada. Perumusan indikator ini aan disajikan dalam

bentuk tabel:

TABEL II. 2

Rumusan Kriteria Pelestarian

No Sumber Indikator

Rumusan Kriteria

Keindahan Ciri

Khas

Nilai

Sejarah Kelangkaan Arsitektur

Peranan

Terhadap

Kawasan

1. Urban

Conservation

(Cohen,

Nahoum 1999)

Urban Setting Sense Of Place Internal Links Style and Design Workmanship

v v v v v v

2. Conservation

and Planning

(Edward,

Hobson 2004)

Special

architectural

Historic interest

v v v v v -

3. Heritage

Conservation

And

Architectural

Education:

„„An

Educational

Methodology

For Design

Studios‟‟

(Mohga E.

Embaby)

lokasi fisik yang

terkait landscape

dan pengaturan,

desain (misalnya,

skema warna),

sistem konstruksi

dan peralatan

teknis,

kualitas estetika

dan

penggunaannya,

nilai tidak

berwujud

v v v v v v

16

No Sumber Indikator

Rumusan Kriteria

Keindahan Ciri

Khas

Nilai

Sejarah Kelangkaan Arsitektur

Peranan

Terhadap

Kawasan

interior berharga

4. Pontoh, 1992 Estetika;

Kejamakan;

Kelangkaan

Keluarbiasaan

Peranan sejarah

Memperkuat

kawasan

v v v v v v

5. UU No.11

Tahun 2010

berusia 50 tahun

atau lebih;

mewakili masa

gaya paling

singkat berusia 50

tahun;

memiliki arti

khusus bagi

sejarah, ilmu

pengetahuan,

pendidikan,

agama, dan/atau

kebudayaan; dan

memiliki nilai

budaya bagi

penguatan

kepribadian

bangsa.

- v v v v v

Sumber: Pengolahan Data, 2014

Berbagai sumber di atas, dapat dikategorikan menjadi 6 indikator utama yang

mewakili, diantaranaya keindahan, ciri khas, nilai sejarah, kelangkaan, arsitektur, dan peranan

terhadap kawasan. Dari masing-masing indikator tersebut akan diberikan tingkatan untuk

melakukan penilaian di wilayah studi. Penilaian tersebut terdiri dari rendah, sedang dan

tinggi. Berikut tabel penjelasan tingkatan tiap indikator:

TABEL II. 3

Penjelasan Kriteria Pelestarian

No Indikator Penjelasan Tingkatan

Tinggi (Skor 30) Sedang (Skor 20) Rendah (Skor 10)

1. Keindahan Estetika bangunan

terkait dengan

variabel konsep

dan kondisi bangunan.

Penilaian estetika

berdasarkan

terpeliharanya

elemen–elemen

bangunan dari suatu

perubahan, sehingga

bentuk dan gaya serta

elemen–elemen

Tingkat perubahan

sangat kecil,

karakter asli tetap

bertahan

Terjadi perubahan yang tidak merubah karakter

Variabel dan konsep bangunan mengalami perubahan / tidak terlihat karakter aslinya.

17

No Indikator Penjelasan Tingkatan

Tinggi (Skor 30) Sedang (Skor 20) Rendah (Skor 10)

bangunan masih sama

dengan bentuk dan

gaya bangunan asli.

2. Ciri Khas Kriteria ciri khas

terkait erat dengan

bentuk bangunan serta

elemen – elemennya

terutama yang

berhubungan dengan

ukuran, sehingga

menjadi faktor

pembentuk karakter

bangunan.

Keseluruhan

bangunan terlihat

dominan sehingga

dapat menjadi

landmark.

Bangunan memiliki

beberapa elemen

yang berbeda

dengan lingkungan

bangunan di

sekitarnya

Bangunan tidak

mendominasi

keberadaan

lingkungan

bangunan

sekitarnya.

3. Nilai Sejarah Penilaian terhadap

nilai sejarah

berhubungan dengan

peristiwa bersejarah

atau perkembangan

Kota yang dapat

dilihat dari gaya dan

karakter bangunan

serta elemen–

elemennya yang

mewakili gaya

arsitektur pada masa

itu

Bangunan memiliki

kaitan dan peranan

dalam suatu

periode sejarah /

periode sejarah

tertentu

Bangunan memiliki

fungsi yang terkait

dengan periode

sejarah

Bangunan tidak

memiliki kaitan

dengan periode

sejarah / periode

sejarah arsitektur

tertentu

4. Kelangkaan Kelangkaan bangunan

serta elemen–elemen

bangunan sangat

terkait dengan aspek

bentuk, gaya dan

struktur yang tidak

dimiliki oleh

bangunan lain pada

kawasan studi,

sehingga menjadikan

bangunan tersebut

satu–satunya

bangunan dengan ciri

khas tertentu yang

terdapat pada

kawasan studi.

Tidak ditemukan

kesamaan /

ditemukan sangat

sedikit kesamaan

dengan bangunan

lain di sekitarnya

Ditemukan

beberapa kesamaan

variabel pada

bangunan lain di

sekitarnya

Ditemukan banyak

kesamaan variabel

pada bangunan di

sekitarnya

5. Arsitektur Penilaian terhadap

kriteria memperkuat

karakter berhubungan

dengan elemen–

elemen bangunan

yang mempengaruhi

bangunan dan

berfungsi sebagai

pembentuk dan

pendukung karakter

bangunan asli.

Memiliki gaya

arsitektur yang erat

hubungannya

dengan nilai

sejarah dan belum

ada perubahan

Memiliki gaya

arsitektur yang erat

hubungannya

dengan nilai sejarah

namun ada

beberapa

perubahan

Memiliki gaya

arsitektur yang erat

hubungannya

dengan nilai sejarah

namun terdapat

banyak perubahan

sehingga tidak

terlihat lagi

arsitektur aslinya

6. Peranan Terhadap

Kawasan

Penilaian terhadap

kriteria peranan di

kawasan berkaitan

dengan pengaruh

kehadiran bangunan

Apabila elemen

bangunan dan

bangunan secara

keseluruhan

menciptakan

Apabila elemen

bangunan dan

bangunan secara

keseluruhan cukup

menciptakan

Apabila elemen

bangunan dan

bangunan secara

keseluruhan tidak

menciptakan

18

No Indikator Penjelasan Tingkatan

Tinggi (Skor 30) Sedang (Skor 20) Rendah (Skor 10)

terhadap kawasan

sekitarnya yang dapat

meningkatkan dan

memperkuat kualitas

dan citra lingkungan

kontinuitas dan

laras arsitektural

pada kawasan.

kontinuitas dan

laras arsitektural

pada kawasan.

kontinuitas dan laras

arsitektural pada

kawasan.

Sumber: Pengolahan Data, 2014

Penjelasan di atas menjadi acuan dalam melakukan penilaian terhadap bangunan-

bangunan yang ada di wilayah studi, selanjutnya dilakukan pembagian kelas menjadi tiga

kelas yaitu potensial tinggi, sedang dan rendah. Masing-masing dari kelas tersebut akan

menentukan upaya pelestarian yang direkomendasikan. Dalam pembagian interval, akan

digunakan rumus sebagai berikut:

2.4. Penilaian Kawasan

Penilaian kawasan ini dilakukan sebagai pendukung analisis sebelumnya. Tentunya

pada sebuah kawasan yang memiliki benda cagar budaya dan situs bersejarah, dapat

berpotensi untuk menjadi lokasi wisata. Sebagai pendukung potensi ini, maka perlu dilakukan

penilaian terhadap kawasan terkait dengan posisi, estetika dan peranan kawasan. Berikut ini

elemen-elemen yang dapat digunakan untuk mendukung analisis.

2.4.1. Teori Figure Ground

Menurut Trancik dalam Zahnd (1999) figure adalah istilah untuk massa bangunan,

sedangkan ground adalah istilah untuk ruang di luar massa tesebut. Teori figure-ground dapat

dipahami melalui pola perkotaan dengan hubungan antara bentuk yang dibangun (building

mass) dengan ruang terbuka (open space). Analisis figure - ground, menurut Markus Zahnd

(1999) adalah alat yang baik untuk:

Mengidentifikasi tekstur dan pola tata ruang perkotaan (urban fabric)

Mengidentifikasi masalah keteraturan massa/ruang perkotaan

19

Adapun kelemahan teori ini muncul dari dua segi. Pertama, perhatiannya hanya

mengarah pada gagasan-gagasan ruang perkotaan secara dua dimensi saja. Kedua,

perhatiannya sering dianggap terlalu statis.

Menurut Trancik, figure ground merupakan poin awal dalam memahami suatu

bentuk arsitektural kawasan. Analisis figure ground ini merupakan alat yang kuat untuk

mengidentifikasi tekstur dan pattern (pola) dari suatu urban fabric. Biasanya untuk melihat

tekstur dan pola tersebut figure ground ditunjukan dengan sebuah warna, misal figure

ditunjukkan dengan warna hitam untuk mengetahui massa yang dibangun, sedangkan ground

ditunjukkan dengan warna putih untuk semua ruang yang berada di luar massa. Analisis

dengan menggunakan teori ini dapat menggambarkan pola ruang kota dan keteraturan massa

bangunan yang ada. Pola kawasan secara tekstural dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok

(Zahnd, 1999: 80) :

Susunan kawasan yang bersifat homogen dengan suatu pola penataan

Susunan kawasan yang bersifat heterogen dengan dua atau lebih pola berbenturan

Susunan kawasan yang bersifat menyebar dengan kecenderungan kacau

Figure dan ground dalam tingkat kota dapat dilihat dari dua skala, yaitu

Skala makro besar

Dalam skala ini, perencana memperhatikan figure-ground kota secara

keseluruhan. Artinya, sebuah kawasan kota yang kecil tidak akan terlalu

penting, karena pandangan pada skala ini terfokus pada ciri khas dan masalah

tekstur kota secara keseluruhan.

Skala makro kecil

Dalam skala makrokecil biasanya perencana memperhatikan figure-ground

kota dengan fokus pada satu kawasan saja. Jadi kota secara keseluruhan

menjadi tidak terlalu penting,karena yang menjadi fokus utama adalah tekstur

dan masalah tekstur kawasan.

Saat ini terdapat dua pandangan pokok mengenai pola kota yang dibentuk dari

perbedaan sudut pandang. Adapun konfigurasi yang terbentuk dari perbedaan sudut pandang

tersebut antara lain:

Figure yang figuratif : perhatian dititikberatkan pada figure atau

massa.

Ground yang figuratif : konfigurasi ruang dilihat sebagai suatu bentuk

tersendiri.

20

Keterangan:

Masa bangunan (figure)

Ruang di luar massa bangunan (ground)

2.4.2. Teori Linkage

Menurut Shirvani (1985), linkage menggambarkan keterkaitan elemen bentuk dan

tatanan massa bangunan, dimana pengertian bentuk dan tatanan massa bangunan tersebut

akan meningkatkan fungsi kehidupan dan makna dari tempat tersebut. Karena konfigurasi dan

penmapilan massa bangunan dapat membentuk, mengarahkan, menjadi orientasi yang

mendukung elemen tersebut. Terdapat tiga pendekatan yang membagi elemen perkotaan,

dapat dilihat dibawah ini (Zahnd, 1999: 108-129):

Linkage visual

Dua atau lebih fragmen kota dihubungkan menjadi satu kesatuan secara visual

berdasarkan dua pokok perbedaan yaitu:

1. Yang menghubungkan dua daerah secara netral

2. Yang menghubungkan dua daerah dengan mengutamakan salah satu daerah

Linkage Struktural

Linkage struktural berfungsi sebagai stabilitator dan koordinator di dalam lingkungan

kota. Tanpa ada daerah-daerah yang polanya tidak dikoordinasikan serta distabilkan

dengan lingkungannya, maka cenderung akan muncul pola tata kota yang kesannya

agak kacau. Dalam linkage struktural terdapat dua pokok perbedaan, yaitu:

21

1. Menggabungkan dua daerah secara netral

2. Menggabungkan dua daerah deengan mengutamakan satu daerah

Linkage kolektif

Bentuk-bentuk kolektif di dalam kota perlu mendapat perhatian, sebab dengan hal

tersebut akan dicapai landasan perancangan melalui pengelompokan berbagai objek

sebagai bagian dari bentuk kolektif (Zahnd, 1999). Hal yang perlu diperhatikan antara

lain ciri khas, organisasi dan hubungan bentuknya yang bersifat kolektif. Sebuah kota

memiliki banyak bagian yang memiliki arti terhadap hubungan dari dalam maupun

luar, yaitu dari diri sendiri maupun dari lingkungannya. Sehingga kawasan-kawasan

perkotaan yang memiliki sifat bentuk kolektif merupakan karakteristik perkotaan yang

penting. Suatu bentuk kolektif dapat berupa bentukan yang berbeda ataupun

berhubungan dengan lingkungan sekitarnya, tergantung pada linkage visual dan

struktural yang menghubungkannya dengan lingkungan sekitarnya. hubungan tersebut

dapat berupa elemen alami atupun buatan.

2.4.3. Elemen Rancang Kota

Menurut Hamid Shirvani (1985) tedapat delapan elemen yang membentuk kawasan

perkotaan secara fisik, antara lain:

a. Tata Guna Lahan

Tata guna lahan adalah suatu denah dua dimensi yang mendasari terciptanya ruang tiga

dimensi beserta pembentukan fungsinya (Shirvani,1985:8). Suatu penetapan penggunaan lahan

akan mempengaruhi hubungan antara sirkulasi/sistem perparkiran dan intensitas kegiatan di

perkotaan, sebab tata guna lahan berhubungan erat dengan koridor pergerakan (transportasi).

Suatu perencanaan tidak harus dijalankan dengan pembangunan kawasan-kawasan baru

secara menyeluruh. Kawasan bersejarah atau lama yang sudah ada masih dapat dimanfaatkan

dengan menambahkan fungsi baru sesuai fungsi kawasan. Sebab penataan kawasan bersejarah

juga menjadi bagian yang ada dalam pengaturan guna lahan. Terdapat dua masalah utama dalam

kebijakan mengenai tata guna lahan yaitu kurangnya pemanfaatan fungsi dalam suatu lahan serta

masyarakat cenderung tidak menyadari potensi fisik lingkungannya (Shirvani, 1985).

b. Bentuk dan Massa Bangunan

Perencana harus memahami bahwa terdapat banyak kesempatan untuk mengurangi

dampak buruk dan memperoleh dampak positif sebanyak mungkin dari keberadaan

intensitas bangunan (Shirvani, 1985: 13). Sebab keberadaan bangunan selalu berpengaruh

22

pada lingkungannya, sehingga dalam proses pembangunan perencana harus

memperhatikan peraturan persyaratan bangunan yang ada.

Tahap yang terpenting dalam mengidentifikasi intensitas bangunan ialah

mengidentifikasi dasar-dasar serta latar belakang yang membentuk kota secara fisik. Aturan

mengenai intensitas bangunan meliputi aturan koefisien lantai bangunan (KLB), koefisien

dasar bangunan (KDB), sempadan bangunan (setback), gaya arsitektur (langgam), skala,

material, tekstur dan warna. Prinsip dan teknik dasar perancangan kota tentang intensitas

bangunan, antara lain (Spreiregen dalam Shirvani, 1985:23):

Skala, berhubungan dengan pandangan manusia, sirkulasi, bangunan sekitar serta luas

lingkungan.

Ruang kota (urban space), merupakan elemen utama perancangan kota.

Keberadaannya dipengaruhi oleh adanya bentukan fisik dalam kota, skala dan sense

of enclosure, serta jenis ruang kota.

Massa (urban mass), meliputi bangunan, ruang terbuka serta berbagai objek yang

dapat membentuk ruang kota dan pola aktivitas pada skala kecil maupun besar.

c. Sirkulasi dan Sistem Parkir

Elemen sirkulasi dan parkir dapat membentuk kota sebagai suatu kawasan serta area

aktifitas yang jelas. Secara fungsional, sirkulasi ibarat pembuluh darah bagi makhluk hidup

yang berperan sebagai saluran bagi perpindahan berbagai kebutuhan warga kota

(Budihardjo, 1997). Elemen-elemen sirkulasi yaitu jalan, jalur pedestrian dan sistem

perparkiran. Parkir sebagai salah satu bagian dari elemen sirkulasi mempengaruhi kualitas

lingkungan kota dalam kaitannya dengan kegiatan komersial serta dampak visual nya pada

bentuk fisik kawasan

Sirkulasi dan parkir yang baik pada kawasan bersejarah akan mempertegas karakter

yang terbentuk dari dua elemen sebelumnya (penggunaan lahan dan bangunan),

mendukung fungsi kegiatan pada kawasan. Sebaliknya, bentuk sirkulasi yang tidak teratur

akan mengaburkan karakter khas yang dimiliki kawasan, mengaburkan pola aktivitas dan

bahkan dapat merusak karakter kawasan bersejarah baik fisik maupun visual.

d. Ruang Terbuka

Ruang terbuka adalah semua landscapes, hardscapes (jalan, pedestrian dan

sebagainya), taman, tempat rekreasi dan lingkungan perkotaan (Shirvani, 1985:27). Elemen

ruang terbuka antara lain berbagai jenis ruang terbuka seperti taman, square, dan

sebagainya, beserta segala fasilitas di dalamnya seperti kolam, air mancur, tanaman dan

23

bangku taman. Selain itu ketersediaan jalur pejalan kaki, elemen penanda serta fasilitas

pelengkap lain juga merupakan elemen yang penting bagi ruang terbuka.

Ruang terbuka harus menjadi suatu bagian yang terintegrasi dengan bagian kota lain

secara utuh, bukan hanya sebagai pelengkap atau penghias kota saja. Ruang terbuka yang

baik harus dapat mengakomodasi kebutuhan seluruh penggunanya, sehingga selain

berfungsi secara ekologis, juga bermanfaat secara sosial. Ruang terbuka publik dapat

merupakan hasil dari perencanaan yang matang ataupun terjadi melalui ketidaksengajaan.

Misalnya taman yang terbentuk dari pemecahan rute lalu lintas. Hal yang terpenting dalam

penyediaan ruang terbuka publik bukanlah luas ataupun jumlahnya, melainkan

pengaturannya dalam lingkup pembangunan yang lebih luas (Tankel dalam Shirvani,

1985:31).

e. Jalur Pejalan Kaki

Jalur pejalan kaki (pedestrian way) seringkali terabaikan dalam pembangunan.

Padahal keberadaannya dapat membatu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor,

meningkatkan jumlah perjalanan dalam kota, serta meningkatkan kualitas lingkungan dan

aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas udara kota. Jalur pejalan kaki harus dapat

mendukung interaksi antara elemen perkotaan yang paling medasar, memiliki hubungan

yang kuat dengan kawasan terbangun dan pola kegiatan masyarakat serta sesuai dengan

perubahan fisik kota di masa mendatang (Shirvani, 1985).

Penyediaan jalur pejalan kaki harus seimbang dengan ketersediaan jalur kendaraan

bermotor, serta memperhatikan tiga hal, yaitu fungsi dan kebutuhan bagi pengguna,

kenyamanan secara fisik dan psikologis. Untuk itu jalur pejalan kaki perlu dilengkapi

dengan berbagai fasilitas pendukung seperti penerangan, skulptur, kursi taman, tanaman

dan sebagainya. Menurut Wood dalam Shirvani (1985) jalur pejalan kaki juga harus

memperhatikan kesesuaian ukuran dan skala, pemilihan material, serta keberadaan

prasarana bawah tanah.

f. Aktivitas Pendukung

Aktivitas pendukung meliputi semua penggunaan dan kegiatan yang dapat

menunjang keberadaan ruang publik kota yang saling melengkapi satu sama lain. Seperti

aspek bentuk, lokasi serta karakteristik suatu area yang yang dapat menarik suatu fungsi,

penggunaan dan aktivitas tertentu. Hubungan antara suatu ruang dengan aktivitas yang

berlangsung di dalamnya merupakan hal yang krusial dalam perancangan kota (Shirvani,

1985:37).

24

Aktivitas pendukung tidak hanya meliputi penyediaan jalur pejalan kaki ataupun

plaza, tetapi juga pertimbangan terhadap fungsi dan penggunaan utama suatu elemen

dalam suatu kota yang menimbulkan aktivitas masyarakat. Perencanaan aktivitas

pendukung juga meliputi integrasi antara kegiatan yang dilakukan di dalam dan di luar

ruangan. Contohnya pusat perbelanjaan, taman rekreasi, perpustakaan umum, civic centre

dan sebagainya. Pada umumnya tempat-tempat tersebut dirancang dan diletakkan tanpa

memperhitungkan dampak yang akan timbul dan kinerjanya. Suatu simpul aktivitas utama

seharusnya dapat dialokasikan ke tempat yang secara fungsional paling sesuai,

membaurkan aktivitas tersebut dengan aktivitas pelengkap serta menghubungkannya satu

sama lain dengan jalur pejalan kaki yang aman, menarik dan dirancang bagi kepentingan

pengguna (Charlotte dalam Shirvani, 1985:38).

g. Penandaan

Meningkatnya aktivitas masyarakat dalam suatu kota turut mempengaruhi tingkat

kebutuhan masyarakat akan informasi. Salah satu sarana informasi yang dapat memberikan

arahan dan petunjuk bagi masyarakat adalah elemen penanda atau signage. Keberadaan

penanda harus dipertimbangkan agar tidak menganggu pemandangan. Seperti melalui

penyesuaian desain, ukuran dan tampilannya dengan lingkungan sekitar. Elemen

penandaan yang dirancang dengan baik memberikan dampak positif bagi façade

bangunan, menghidupkan suasana jalan serta dapat memberikan infoemasi yang

komunikatif tentang usaha yang dijalankan (Long Beach Guidelines dalam Shirvani,

1985:41).

h. Preservasi

Shirvani (1985) menggunakan terminologi yang mengacu pada aspek perencanaan

dan perancangan yang dapat memelihara lingkungan yang telah ada maupun yang akan

diciptakan. Kegiatan pelestarian merupakan usaha untuk meningkatkan kehidupan kota

tanpa meninggalkan makna kultural maupun nilai sosial ekonominya. Adanya pelestarian

dapat dimanfaatkan untuk melindungi lingkungan dan ruang kota yang ada dan bermakna

sejarah, sehingga kita dapat melanjutkan aktivitas yang ada di lingkungan tersebut ataupun

memasukkan aktivitas baru yang lebih baik dan lebih sesuai ke dalamnya. Pelestarian

kawasan bersejarah juga dapat memberikan manfaat dari aspek ekonomi, sosial, budaya

dan perencanaan. Manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

25

Meningkatkan nilai bangunan/lingkungan.

Meningkatkan nilai penjualan dan sewa bangunan di lingkungan tersebut.

Mencegah terjadinya perubahan tampilan ataupun penggantian bangunan.

Meningkatkan penerimaan pajak bagi penggunaan yang tidak sesuai

ketetapan.

2.4.4. Elemen Citra Kota

a. Jaringan jalan (path)

Jalur (path) adalah elemen yang paling penting dalam citra kota. Menurut Lynch

dalam Zahnd (1999) jika identitas jalur pada suatu kota tidak jelas, maka kebanyakan orang

akan meragukan citra kota secara keseluruhan. Path merupakan rute-rute pergerakan atau

sirkulasi yang biasanya digunakan orang secara umum, yaitu jalan, gang-gang utama, jalan

transit, lintasan kereta api, saluran dan sebagainya. Path akan memiliki identitas yang lebih

baik jika jalur tersebut mempunyai tujuan yang besar (misalnya ke stasiun, tugu, alun-alun,

dan lain-lain), serta terdapat penampakan yang kuat (misalnya facade, pohon, dan lain-lain),

atau ada belokan yang jelas.

b. Kawasan (district)

Menurut Lynch dalam Zahnd (1999) kawasan (district) adalah kawasan-kawasan kota

dalam skala dua dimensi. Suatu district memiliki ciri khas yang mirip (bentuk, pola, dan

wujudnya) dan khas pula dalam batasnya, dimana orang merasa harus mengakhiri atau

memulainya. Jadi suatu district mempunyai identitas yang lebih baik jika terdapat batas yang

dibentuk dengan jelas dan terlihat homogen, serta fungsi dan posisinya jelas.

c. Batas (edge)

Batas (edge) adalah elemen linear yang tidak dipakai/dilihat sebagai path, berada

pada batas antara dua kawasan tertentu dan berfungsi sebagai pemutus linear (Zahnd, 1999).

Contohnya pantai, tembok, batasan antara lintasan kereta api, topografi, dan sebagainya.

Edge lebih bersifat sebagai referensi daripada misalnya elemen sumbu yang bersifat koordinasi

(linkage). Edge merupakan penghalang, meskipun terkadang ada tempat untuk masuk. Edge

merupakan pengakhiran atau batas suatu district dengan yang lainnya. Suatu edge akan

memiliki identitas yang lebih baik jika batas kontinuitas dan fungsi batasnya jelas: bersifat

membagi atau menyatukan.

26

d. Tengeran (landmark)

Tengeran (landmark) merupakan titik referesi seperti elemen node, tetapi orang tidak

masuk ke dalamnya karena letaknya bisa dilihat dari luar. Landmark adalah elemen eksternal

dan merupakan bentuk visual yang menonjol dari kota, misalnya gunung atau bukit, gedung

tinggi, menara, tanda tinggi, tempat ibadah, pohon tinggi, dan sebagainya (Zahnd, 1999).

Beberapa landmark letaknya dekat, sedangkan yang lain jauh sampai di luar kota. Beberapa

landmark hanya mempunyai arti di daerah kecil dan dapat dilihat hanya di daerah itu,

sedangkan landmark lain mempunyai arti untuk keseluruhan kota dan bisa dilihat dari mana-

mana. Landmark dapat membantu orang untuk mengorientasikan diri di dalam kota dan

membantu orang mengenali suatu daerah. Identitas landmark akan lebih baik jika bentuknya

jelas, unik dalam lingkungannya, dan ada sekuens dari beberapa landmark (merasa nyaman

dalam orientasi), serta ada perbedaan skala masing-masing.

Dalam perancangan kota dikenal tiga kelompok teori perkotaan secara arsitektural

yang sangat berguna bagi perancang kota, terutama jika perancang memperhatikan implikasi

antara teori yang satu dengan yang lainnya (Zahnd, 1999:69). Menurut Roger Trancik dalam

Zahnd (1999) ketiga pendekatan teori tersebut merupakan landasan penelitian perancangan

perkotaan, baik secara historis maupun modern. Sebab masing-masing teori memiliki potensi

sebagai strategi perancangan kota yang menekankan produk perkotaan secara terpadu. Teori

tersebut adalah Teori Figure-Ground, Teori Linkage dan Teori Place.

e. Pusat Kegiatan (Node)

Simpul (node) merupakan suatu lingkaran daerah strategis, tempat pertemuan arah

atau aktivitasnya dan dapat diubah ke arah atau aktivitas lain (Zahnd, 1999). Contoh node

misalnya persimpangan lalu lintas, stasiun, lapangan terbang, jembatan, kota secara

keseluruhan dalam skala makro besar, pasar, taman, square, dan sebagainya. Tetapi tidak

setiap persimpangan jalan adalah sebuah node. Faktor lain yang menentukan adalah citra

place terhadapnya. Di dalam suatu node orang mempunyai perasaan „masuk‟ dan „keluar‟

dalam tempat yang sama. Identitas node akan lebih baik jika tempatnya memiliki bentuk yang

jelas (karena lebih mudah diingat), serta tampilan berbeda dari lingkungannya (dari segi fungsi

atau bentuk).

27

2.4.5. Elemen Estetika

1. Sumbu

Sumbu merupakan garis maya yang seakan-akan menghubungkan antara satu titik

dengan titik yang lain dalam satu konfigurasi massa terbangun (bangunan, vegetasi,

landscape, dll).

2. Simetri

Simetri adalah konfigurasi massa bangunan yang seakan-akan menciptakan suatu

garis maya yang memisahkan. Atau dengan kata lain simetri merupakan susunan

yang seimbang dari pola bentuk dan ruang yang sama terhadap garis bersama /

sumbu atau titik pusat baik bilateral maupun radial.

3. Hirarki

Hirarki merupakan konfigurasi massa bangunan yang ditujuka untuk menonjolkan

fungsi suatu bangunan tertentu. Hirarki dapat dicapai dengan (a) pembedaan

ukuran, (b) pembedaan bentuk dan (c) pembedaan jarak.

GAMBAR 2. 1

Hirarki

4. Balance

Balance merupakan konfigurasi massa bangunan yang ditujukan tercapainya suatu

keseimbangan pandangan dari sisi pengamat. Rasa yang menyatakan bahwa ada

keseimbangan dalam suatu kawasan. Perancangan yang proporsional dapat

menciptakan kesan ini misalnya dengan persebaran bangunan atau aktifitas yang

merata.

5. Irama

Irama adalah konfigurasi massa bangunan yang menimbulkan perasaan keteraturan

bagi pengamat (ditujukan dengan pengulangan). Unsur irama baik warna maupun

bentuk bangunan secara teratur dan dinamis. Oleh karena itu, untuk menghilangkan

kesan monoton pada kawasan yang memanjang di sepanjang koridor jalan,

diperlukan perencanaan dengan menggunakan konsep irama yang dapat ditimbulkan

melalui warna bangunan maupun bentuk atap yang variatif.

(b) (a) (c)

28

6. Skala Dan Proporsi

Pada skala dan proporsi ditujukan untuk menimbulkan perasaan tertentu bagi

pengamat. Skala berhubungan dengan konfigurasi massa bangunan tersebut dengan

keberadaan pengamat. Sedangkan proporsi berhubungan dengan detail dalam

kofigurasi itu sendiri. Adapun macam skala ada tiga yakni: skala kebesaran, skala

forum dan skala intim.

7. Konteks Dan Kontras

Konteks dan kontras dapat dilihat melalui kesesuaian bangunan dengan kondisi

lahan dan lingkungan sekitarnya.

2.4.6. Kriteria Tak Terukur

Kriteria tak terukur adalah kriteria yang lebih menekankan pada aspek kualitatif di

lapangan. Menurut Hamid Shirvani (1985: 57), kriteria tak terukur terdiri atas enam konsep,

antara lain :

1. Pencapaian (access)

Access memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan untuk mencapai tujuan.

Maksudnya adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi, dimensi jalan sesuai

dengan kelas jalan, tatanannya, letak serta sirkulasi dan pengaturannya diperhatikan

dengan baik. Access tidak hanya melibatkan kemudahan pencapaian ke ruang atau

kawasan tetapi juga pencapaian ke massa bangunan. Kemudahan pencapaian ke ruang

atau kawasan dan pencapaian ke massa bangunan dapat dipenuhi dengan

mempertimbangkan sirkulasi di dalam dan di luar site.

2. Kecocokan (compatible)

Compatible adalah kecocokan karena letak. Maksudnya adalah kecocokan pada

lokasi, kepadatan, skala dan bentuk massa bangunan.

3. Pemandangan (view)

View berkaitan dengan aspek kejelasan yang terkait dengan orientasi manusia

terhadap bangunan. View dapat berupa landmark. Nilai visual ini dapat diperoleh dari

skala dan pola serta warna, tekstur, tinggi dan besaran.

4. Identitas (identity)

Identity adalah identitas/ nilai yang dibuat/ dimunculkan oleh obyek (bangunan/

manusia) sehingga dapat ditangkap dan dikenali oleh indera manusia. Identity dikenal

juga dengan citra.

29

5. Rasa (sense)

Sense kesan atau suasana yang ditimbulkan. Sense ini biasanya merupakan simbol

budaya dan berhubungan dengan aspek kebudayaan yang disampaikan oleh individu/

kelompok bangunan atau simbol budaya.

6. Kehidupan (livability)

Livability adalah kenyamanan untuk tinggal atau rasa kenyamanan untuk tinggal atau

beraktivitas di suatu kawasan/ obyek.

2.5. Aspek Pelestarian

Manfaat kultural akan mencakup arti penting setiap bangunan dan lingkungan

bersejarah, terhadap dunia pendidikan, kualitas estetika lingkungan kota. Disamping itu akan

memunculkan kesan keterkaitan akan sesuatu bangunan atau tempat tertentu yang pada

umurnnya. telah mengalami perubahan. Implikasi terhadap pembangunan ekonomis

mencakup rneningkatkan niiai kepemilikan, memberikan darnpak bagi peningkatan kapasitas

penjuaian dan penyewaan komersial, penghematan biaya pernbangunan, serta peningkatan

pemasukan pajak pendapatan. Implikasi sosiologis dan perencanaan, agak sulit diu.kur,

narnun merupakan aspek yang tidak kalah penti:ngnya dari manfaat lainnya.

Manfaat kegiatan pelestarian memberikan (Budihardjo: 1985), yaitu :

1. Memperkaya pengalaman visual , memberi tautan makna masa larnpau, dan memberikan

pilihan untuk tetap tinggal dan bekerja di dalam bangunan maupun lingkungan lama bersejarah

tersebut.

2. Ditengah perubahan dan pertumbuhan yang pesat seperti sekarang ini, lingkungan lama

bersejarah akan menawarkan suasana permanen dan menyegarkan.

3. Membantu hadirnya sense of place, identitas diri, dan suasana kontras ditengah-tengan

keseragaman bentuk arsitektur diagra,matis, yang dihasilkan dari teknologi yang berorientasi

dengan nilai-nilai ekonomis

4. Kota dan lingkungan lama adalah asset terbesar dalam industri wisata internasional sehingga

perlu dilestarikan.

5. Pelestarian merupakan suatu kewajiban generasi masa kini untuk dapat melindungi dan

menyampaikan warisan berharga kepada generasi mendatang.

6. Pelestarian membuka kemungkinan bagi setiap manusia untuk memperoleh keamanan psikoiogis,

untuk dapat menyentuh, melihat dan merasakan bukti fisik sesuatu tempat di dalam tradisinya.

7. Pelestarian membantu terpeliharanya warisan arsitektur, yang dapat menjadi catatan sejarah

masa lampau dan melambangkan keabadian serta kesinambungan, yang berbeda dengan

keterbatasan masa kehidupan manusia.

30

Kabupaten Demak merupakan salah satu kabupaten yang terletak di sebelah utara

provinsi Jawa Tengah. Nama Kabupaten Demak sangat tersohor di Indonesia dimana pada

zaman kerajaan dulu, Demak merupakan pusat penyebaran Islam pertama di pulau Jawa dan

Kota Demak menjadi pusat kerajaan tersebut. Pada masa kerajaan itu penyebaran agama

islam dilakukan oleh para sunan-sunan yang hingga saat ini dikenal dengan istilah wali songo

atau Sembilan wali. Pada saat ini kegagahan kerajaan yang wilayah kekuasaannya mencapai

seluruh Pulau Jawa dan sebagian wilayah Sumatra dan Kalimantan ini telah hilang, namun

masih menyisakan Masjid Agung Demak yang merupakan artefak atau peninggalan yang

masih berdiri dan dimanfaatkan hingga sekarang.

Dalam Perda Nomor 6 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah

(RTRW) Kabupaten Demak 2011-2031 pasal 46 menyebutkan bahwa Masjid Agung Demak

merupakan salah satu lokasi cagar budaya di Kabupaten Demak, sehingga harus tetap dijaga

kelestarianya. Masjid Agung Demak merupakan simbol dari kawasan perkampungan

disekitarnya yang perlu juga kiranya dapat perhatian sehingga tidak menimbulkan degradasi

terhadap lingkungannya. Kampung yang di maksud adalah Kampung Kauman Demak yang

merupakan lokasi Masjid Agung Demak.

3.1. Letak Administrasi Kampung Kauman Demak

Lokasi dan Orientasi Kampung Kauman Demak secara Administratif terletak di

Kelurahan Bintoro Kecamatan Demak, dibatasi oleh:

Sebelah Utara : Jl. Singil

Sebelah Selatan : Jl. Sunan Fatah dan Jl. Bhayangkara

Sebelah Barat : Jl. Sultan Fatah dan Alun-Alun Kabupaten Demak

Sebelah Timur : Jl. Bhayangkara

Berdasarkan batas administrasi tersebut Kampung Kauman merupakan kawasan yang

memiliki wilayah yang strategis karena terletak pada daerah konstelasi Terminal Demak(

BAB III SEKILAS KAMPUNG KAUMAN

DEMAK Berisi tentang gambaran Kampung Kauman Demak beserta

sejarah dan bangunan kunonya

31

sebagai pusat trasportsi umum Kabupaten Demak), Kawasan Pecinan (sebagai pusat

perdagangan dan jasa), dan Alun-alun Demak (sebagai pusat kegiatan Kabupaten Demak).

Karena lokasi yang sangat strategis tersebut, Kampung Kauman memiliki tingkat aksesbilitas

dan trasportasi yang baik karena berbatasan langsung dengan terminal Kabupaten dan Alun-

Alun Kota Demak. Sedangkan Jalan Sultan Fatah merupakan jalan yang menghubungkan

antara perkota demak dengan perkotaan lain disekitarnya. Saat ini Kawasan Masjid Agung

Demak telah dimanfaatkan sebagai salah satu destinasi Pariwisata di Kabupaten Demak yang

selalu ramai dikunjungi pengunjung setiap harinya.

Sumber: Pengamatan Kelompok, 2014

GAMBAR 3. 1

Orientasi Wilayah

Letak kampung kauman yang bedekatan dengan lokasi pusat kegiatan di Demak,

menyebabkan semakin cepat berkembangnya lahan di kawasan. Selain itu Masjid Agung

Demak yang sering dimanfaatkan sebagai tempat wisata religi menyebabkan terdapatnya

bangunan rumah tinggal yang diubah fungsikan menjadi losmen. Perkembangan tersebut

sebaiknya dapat diantisipasi agar bangunan-bangunan yang termasuk dalam kategori

bangunan heritage tidak hilang.

32

3.2. Gambaran Fisik Kampung Kauman Demak

3.2.1. Kondisi Fisik Alami

Kondisi fisik alami mencakup topografi dan klimatologi. Hal ini perlu diketahui

sebagai gambaran umum karena sebagai pertimbangan apakah ada pengaruh alam terhadap

perkembangan kawasan tersebut.

a. Topografi

Kondisi topografinya yang landai (kemiringan 7-9 m) menjadikan Kampung Kauman

Demak tergolong sebagai daerah aman dari genangan banjir. Namun saluran tempat

pembuangan air atau drainase harus di kelola lebih baik karena di titik-titik tertentu

terdapat genangan air.

b. Klimatologi

Memiliki iklim tropis 2 (dua) jenis yaitu, musim kemarau dan musim penghujan yang

memiliki siklus pergantian ± 6 bulan. Hujan sepanjang tahun, dengan curah hujan yang

bervariasi dari tahun ke tahun rata-rata 2215 mm sampai dengan 2183 mm dengan

maksimum bulanan terjadi pada bulan Desember sampai bulan Januari. Temperatur udara

berkisar antara 25,80° C sampai dengan 29,30° C, kelembaban udara rata-rata bervariasi

dari 62% sampai dengan 84%. Arah angin sebagian besar bergerak dari arah Tenggara

menuju Barat Laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5,7 km/jam.

3.2.2. Kondisi Fisik Binaan

Kondisi fisik binaan pada kawasan kampung kauman Demak terbagi menjadi sarana

dan prasarana. kondisi sarana dan prasarana pada kawasan dapat dilihat pada bagian berikut.

a. Sarana

Fasilitas Peribadatan

Pada kawasan kajian terdapat dua tempat yang di gunakan masyarakat untuk

melakukan kegiatan peribatan, fasilitas peribadatan tersebut adalah mesjid.

Fasilitas Perdagangan dan Jasa

Pada kawasan kajian kegiatan perdagangan dan jasa umumnya terdapat pada

lokasi yang berbatasan langsung dengan jalan utama, hal tersebut tentunya untuk

memudahkan dalam memasarkan barang daganganya. Namun terdapat juga toko

atau warung yang terdapat di dalam kawasan, dimana tingkat pelayananya hanya

sebatas daerah sekitar. Terdapat satu buah hotel di kawasan kajian sebagai

pendukung kegiatan pariwisata di Masjid Agung Demak.

33

Fasilitas Umum

Terdapat fasilitas umum dikawasan yaitu berupa TPU(Tempat Pemakaman Umum)

sebanyak dua lokasi. Pemakan tersebut tentunya memudahkan masyarakat jika ada

keluarga atau sana mereka yang meninggal, sehingga tidak perlu jauh-jauh untuk

memakamkanya.

Aksesbilitas

Aksesbilitas menuju kawasan dapat di dicapai melalui jalan Bhayangkara dan Jl.

Sultan Fatah. Sedangkan jalan-jalan yang terdapat dikawasan umumnya dapat

dicapai dengan kendaraan roda empat. Namun terdapat juga jalan yang hanya

dicapai dengan kendaraan roda dua.

Sumber: Pengamatan Kelompok, 2014

GAMBAR 3. 2

Sebaran Sarana

34

b. Prasarana

Jaringan Drainase

Jaringan drainase di kawasan Kampung Kauman Demak ini mengikuti pola jaringan

jalan. Dimana jaringan drainase tersebut tertutup dan dapat dibuka. Penutupan

drainase tersebut mengunakan besi dan semen. Namun sayang drainase tersebut

banyak terdapat sampah sehingga dapat menghambat penyaluran air pada waktu

musim hujan.

Jaringan Listrik

Jaringan Listrik di kawasan Kampung Kauman Demak ini mengikuti pola jaringan

jalan. Dimana disetiap persimpangan terdapat tiang listrik. Semua kawasan pada

Kampung Batik ini telah teraliri oleh jaringan listrik

Jaringan Air Bersih

Jaringan Air Bersih di kawasan Kampung Kauman Demak ini mengikuti pola

jaringan jalan. Dimana disetiap sisi jalan terdapat pipa-pipa air sebagai sumber air

bersih. Sebagian besar kawasan sudah menggunakan PDAM dan kondisi jaringan air

bersih ini cukup baik.

Jaringan Telepon

Kawasan Kampung Batik juga telah teraliri jaringan telepon yang ditunjukkan

dengan adanya tiang-tiang telepon pada setiap persimpangan jalannya.

3.3. Sejarah Kampung Kauman Demak

Proses terbentuknya masyarakat kauman Demak tidak biasa lepas dari sejarah

terbentuknya Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua

di Indonesia. Masjid ini memiliki nilai historis yang sangat penting bagi perkembangan Islam

tanah air, terutama pada masa kesultanan Demak Bintoro. Masjid ini didirikan pada tahun

1478 M oleh prakarsa Raden Fatah dan dibantu dengan masyrakat sekitar dan para wali.

Namun terdapat empat wali yang terlibat langsung dalam pembangunan masjid yaitu, Sunan

Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, dan Sunan Gunungjati. Masjid Agung Kota Demak

dipercayai oleh masyarakat sebagai tempat berkumpulnya para wali-wali yang lebih dikenal

dengan sebutan walisongo pada zamanya.

Masjid Agung Demak ini merupakan cikal bakal berdirinya Kerajaan Glagahwangi

Bintoro Demak yang dikenal luas sebagai Kesultanan Demak. Seiring dengan perkembangan

tersebut berdirilah kampung-kampung yang mendukung aktifitas kerajaan dan masjid

35

tersebut. Salah satu kampung yang masih ada sekarang adalah Kampung Kauman Demak.

Kampung Kauman Demak merupakan tempat bermukimnya para alim ulama di Kesultanan

Demak. Beberapa bukti dari pernyataan tersebut adalah terdapatnya makam para ulama dan

tokoh-tokoh di Kampung Kauman. Makam-makam tersebut antara lain Sunan Prawoto, Pati

Unus, Pangeran Pandan, Sultan Trenggana Raden Bariyo Penangsang, Raden Patah,

Darmokusumo, dan makam Maulana Malik Ibrahim.

Sumber: http://media-kitlv.nl; www.googleearth.com

GAMBAR 3. 3

(i) Peta Kauman Tahun 1914; (ii) Peta Kauman tahun 2013

Sumber: http://media-kitlv.nl; survey, 2014

GAMBAR 3. 4

(i) Masjid Agung Demak Tahun 1930; (ii) Masjid Agung Kauman tahun 2014

36

3.4. Bangunan Khas dan Historis di Kampung Kauman Demak

Kawasan kampung Kauman Demak, merupakan salah satu kampung yang memiliki

nilai sejarah yang panjang di Demak. Perkembangan perkotaan turut mengubah wajah

kampung tua, sehingga terlihat lebih baru. Peremajaan yang dilakukan tentunya akan

mengubah fisik dari bangunan yang ada. Perubahan fisik dari bangunan tersebut

menyebabkan hilangnya karakteristik kawasan yang merupakan kawasan pribumi.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Kampung kauman Demak terdapat 17 bangunan

yang perlu dikonservasi. Bangunan tersebut antara lain :

Tabel III. 1

Bangunan Khas dan Historis di Kampung Kauman Demak

No. ALAMAT KEPEMILIKAN PENGGUNAAN GAYA BANGUNAN

01 ------ Pribadi Rumah Tinggal Lokal 02 ------ Pribadi Rumah Tinggal Lokal 03 ------ Pribadi Rumah Tinggal Lokal 04 ------ Pribadi Rumah Tinggal Lokal 05 Jl. Sultan Fatah BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) Masjid Lokal 06 Jl. Kauman II Pribadi Rumah Tinggal Lokal 07 Jl. Sultan Fatah Pemda (DISPARBUD Kab. Demak) Kantor Lokal 08 Jl. Kauman III Pribadi Rumah Tinggal Lokal 09 Jl. Kauman III Pribadi Rumah Tinggal Lokal 10 Jl. Kauman III Pribadi Rumah Tinggal Lokal 11 Gg. IV Pribadi Rumah Tinggal Lokal 12 Gg. IV Pribadi Rumah Tinggal Lokal 13 Jl. Kauman III Pribadi Rumah Tinggal Lokal 14 Jl. Kauman III Pribadi Rumah Tinggal Lokal 15 Jl. Kauman III Pribadi Rumah Tinggal Lokal 16 Jl. Kauman II Pribadi Rumah Tinggal Lokal 17 Jl. Kauman II Pribadi Rumah Tinggal Lokal

Sumber: Observasi Kelompok, 2014

Bangunan kuno yang terdapat di Kampung Kauman Demak tersebar keseluruh kawasan.

Namun hanya sedikit sisa-sisa bangunan yang masih utuh bentuknya. Hal ini dapat disimpulkan karena

sebagian besar bangunan kuno yang terdapat dikawasan Kampung Kauman Demak merupakan

bangunan bergaya arsitektur lokal dengan mengunakan material berupa kayu, sehingga jika tidak

dirawat dengan benar akan mudah lapuk dan rusak dimakan oleh waktu. Penyebaran bangunan-

bangunan tersebut dapat dilihat pada gambar 3.5 yang merupakan peta mapping lokasi bangunan

bersejarah yang ada di Kampung Kauman Demak.

37

Sumber: Observasi Kelompok, 2014

GAMBAR 3. 5

Persebaran Bangunan Khas dan Historis Yang Masih Ada di Kampung Kauman

38

4.1. Analisis Elemen Fisik Kawasan Dalam Kaitannya Dengan Pelestarian

Kampung Kauman merupakan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang

sangat tinggi, terutama untuk umat muslim. Berdasarkan hal ini, tentu saja banyak

peninggalan-peninggalan penting dan bersejarah yang masih dapat dipertahankan sampai

sekarang. Dalam kaitannya dengan pelestarian, maka elemen fisik kawasan dapat dilihat

berdasarkan dua aspek yaitu penggunaan lahan dan bangunan.

4.1.1. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan pada Kampung Kauman didominasi oleh lahan terbangun berupa

permukiman. Lingkungan permukiman ini pun dilengkapi dengan sarana prasarana yang

mendukung seperti pemakaman, peribadatan, dll. Dalam kaitannya dengan pelestarian,

penggunaan lahan yang dimaksud pada tahapan ini adalah mengidentifikasi fungsi-fungsi yang

dapat menimbulkan aktivitas baru. Misalnya saja pembentukan fungsi baru pada bangunan

lama dimana bangunan tersebut mencerminkan karakter kawasan.

Pada Kampung Kauman sendiri jika dilihat kondisi di lapangan, banyak nilai sejarah

yang telah hilang, kampung ini pun seakan menjadi permukiman biasa dengan modernisasi

disana sini. Kondisi ini tentunya sangat disayangkan, mengingat Kampung Kauman adalah

salah satu kampung islami dengan icon Masjid Agung Demak yang seharusnya nilai sejarah

dan aura islaminya masih dapat dijumpai dengan mudah.

Penggunaan lahan pada kawasan juga tampak seperti permukiman pada umumnnya,

hanya saja jejak-jejak keislaman pada kampung ini masih sedikit terasa, juga karakter sosial

kebudayaannya. Dilihat pada gambar di bawah berikut ini bahwa penggunaan lahan pada

Kampung Kauman sebenarnya memiliki potensi untuk dilakukan pelestarian, karena

bangunan-bangunan yang memiliki karakter.

BAB IV KAJIAN DAN PENENTUAN

BANGUNAN LAYAK KONSERVASI Berisi tentang analisis bangunan bersejarah Kampung Kauman

beserta penilaian dan penentuan bangunan layak konservasi

39

Sumber: Observasi Kelompok, 2014

GAMBAR 4. 1

Penggunaan Lahan Kampung Kauman

Gambar di atas merupakan kondisi penggunaan lahan pada Kampung Kauman. Jika

dilihat di lapangan, pada setiap fungsi penggunaan lahan memiliki karakter tersendiri yang

mencerminkan budaya Kampung Kauman. Pada masing-masing fungsi tersebut juga memiliki

bangunan / landmark yang dapat dikembangkan sebagai kawasan konservasi. Dengan adanya

bangunan-bangunan yang tersebar pada seluruh kawasan, maka kawasan tersebut tentunya

memiliki potensi untuk dijadikan kawasan konservasi. Berikut ini merupakan gambar dari

masing-masing fungsi penggunaan lahan.

41

4.1.2. Bangunan

Kegiatan pelestarian juga tidak lepas dari bangunan-bangunan bersejarah dan

berkarakter yang juga dapat memberikan nilai lebih pada kawasan. Keberadaan bangunan-

bangunan ini selain memberikan karakter, juga sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah

dan budaya yang ada di kawasan tersebut. Setidaknya ada beberapa negara yang telah

menyadari dan melakukan tindakan konservasi terhadap bangunan tersebut.

Pada Kampung Kauman sendiri, pada observasi yang telah dilakukan, tercatat ada

sekitar 18 bangunan yang memiliki kekhasan dan diyakini sebagai bangunan yang memiliki

nilai sejarah. Bangunan-bangunan tersebut terdiri dari hunian, perdagangan jasa, sampai pada

peribadatan. Selain bangunan-bangunan tersebut, sebenarnya juga banyak bangunan lainnya

yang bersejarah, namun karena tidak adanya perlindungan, maka banyak terjadi renovasi dan

modifikasi sehingga nilai sejarahnya telah hilang. Berikut ini merupakan data bangunan khas

dan bersejarah di Kampung Kauman.

Sumber: Observasi Kelompok, 2014

GAMBAR 4. 3

Data Bangunan Khas dan

Bersejarah

42

Kondisi bangunan-bangunan yang telah disebutkan di atas menjadi penting juga

untuk dibahas, mengingat kegiatan konservasi juga berhubungan dengan karakter bangunan

tersebut. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai kondisi bangunan yang ada di Kampung