Media Konservasi Volume X/Nomor 1, Juni 2005

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

3 -

download

0

Transcript of Media Konservasi Volume X/Nomor 1, Juni 2005

Media

KONSERVASI Jurnal Ilmiah Bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Lingkungan

ISSN 0251-1677 Volume X/Nomor 1, Juni 2005

Artikel KETERSEDIAAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN DI DAERAH PENYANGGA TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO (Agricultures Labour Availability in the Bufferzone of Gunung Gede Pangrango National Park) Sambas Basuni dan Tatang Kurniawan ..........................................................................................................................

1 PELESTARIAN VEGETASI LOKAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN TATA RUANG KEPULAUAN

SERIBU (Conservation of Local Vegetation in the Space Development of Kepulauan Seribu) Nyoto Santoso .................................................................................................................................................................

7 PENYEBARAN DAN KARAKTERISTIK SARANG BERBIAK KOMODO (Varanus komodoensis Ouwens, 1912)

DI LOH LIANG PULAU KOMODO TAMAN NASIONAL KOMODO NUSA TENGGARA TIMUR M. Muslich dan Agus Priyono .........................................................................................................................................

13 PENCEMARAN INSEKTISIDA PADA TIGA SPESIES BURUNG AIR (PECUK HITAM, KUNTUL

KECIL, DAN BLEKOK SAWAH) DI AREAL PERSAWAHAN SUKAMANDI, SUBANG, JAWAB BARAT (Insecticides Pollution on the Three Water Bires Species (Little Black Cormorant, Little Egret and Javan Pond Heron) in Rice-Field at Sukamandi, Subang, West Java) Lin Nuriah Ginoga ..........................................................................................................................................................

21

EKONOMI REHABILITASI DAERAH TANGKAPAN WADUK (Rehabilitation Economic of Dam Catchment

Area) Sudarsono Soedomo .......................................................................................................................................................

27 LANDSCAPE PLANNING AND MANAGEMENT OF MINAGKABAU LAND (Perencanaan dan Pengelolaan

Lanskap Minangkabau) Nandi Kosmaryandi ........................................................................................................................................................

31

DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA FAKULTAS KEHUTANAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Media

KONSERVASI

Media Konservasi diterbitkan oleh Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB, merupakan jurnal ilmiah bidang konservasi sumberdaya alam hayati dan lingkungan, berupa hasil penelitian maupun telaah pustaka. Redaksi menerima sumbangan artikel, dengan ketentuan penulisan artikel seperti tercantum pada halaman dalam sampul belakang.

Terakreditasi : SK Dirjen DIKTI Nomor : 118/DIKTI/Kep/2001

DEWAN REDAKSI

Pengarah : Dekan Fakultas Kehutanan IPB

Penanggung Jawab : Ketua Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB

Dewan Redaksi : Burhanuddin Masy’ud Rachmad Hermawan Agus Hikmat Abdul Haris Mustari Siti Badriyah Rushayati Resti Melani

Dewan Editor : Hadi S. Alikodra Machmud Thohari Ervizal A.M. Zuhud Ani Mardiastuti E.K.S. Harini Muntasib

Alamat Redaksi : Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB, P.O. Box 168, Bogor 16001

Telepon / Fax. : (62-251) 621947 E-mail : [email protected]

Bagi para pembaca dan yang berminat untuk berlangganan, surat menyurat dan permintaan berlangganan dapat menghubungi redaksi dengan alamat di atas.

i

PENGANTAR REDAKSI

Penerbitan jurnal ilmiah Media Konservasi Vol. X No. 1 Juni 2005 ini menyajikan lima penting baik yang terkait dengan satwalira (wildlife), taman nasional, pencemaran maupun ekonomi sumberdaya alam serta perencanaan dan pengelolaan lansekap.

Seperti diketahui keberadaan taman nasional dan pelestariannya tidak dapat dilepaspisahkan dari keberadaan

masyarakat sekitarnya, khususnya yang terkait dengan tenaga kerja. Untuk memberikan gambaran terkait dengan hal ini, disajikan artikel tentang ketersediaan tenaga kerja sektor pertanian di daerah penyangga taman nasional. Selain itu juga disajikan tulisan yang terkait dengan ekonomi rehabilitasi daerah tangkapan waduk, pelestarian vegetasi lokal dalam kaitan dengan pengembangan tata ruang di Kepulauan Seribu, penyebaran dan karakteristik sarang berbiak komodo, pencemaran insektisida pada tiga spesies burung, serta perencanaan dan manajemen lansekap Minangkabau.

Kita percaya tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan konstribusi yang berarti dalam ikut memperkaya khasanah ilmu

pengetahuan dan teknologi khususnya yang terkait dengan konservasi sumberdaya alam hayati dan lingkungan hidup.

Selamat menyimak, semoga bermanfaat.

Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH

Media Konservasi mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang seting-tinggi tingginya kepada para pakar yang telah menelaah tulisan/karya tulis yang dimuat pada edisi ini. Dr Ir Rinekso Soekmadi, MSc.F., Studio Manajemen Kawasan Konservasi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan

dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB Darmaga, P.O. Box 168 Bogor, Telp. (0251) 621562. Dr Ir Yeni A. Mulyani, MSc., Laboratorium Ekologi Satwa Liar, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan

Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB Darmaga, P.O. Box 168 Bogor, Telp. (0251) 621562. Dr Ir Agus Hikmat, MSc.F., Laboratorium Konservasi Tumbuhan, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan

Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB Darmaga, P.O. Box 168 Bogor, Telp. (0251) 621562. Dr Ir Lilik B. Prasetyo, Laboratorium Analisis dan Spasial Lingkungan, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan

Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB Darmaga, P.O. Box 168 Bogor, Telp. (0251) 621562.

Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 1 – 5

1

KETERSEDIAN TENAGA KERJA SEKTOR PERTANIAN DI DAERAH PENYANGGA TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO

(Agricultures Labour Availability in the Bufferzone of Gunung Gede Pangrango National Park)

SAMBAS BASUNI1 DAN TATANG KURNIAWAN2)

1)Pengajar Studio Manajemen Kawasan Konservasi, Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB, PO Box 168, Bogor 16001

2)Alumni Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan IPB, Po Box 168, Bogor 16001

ABSTRACT

Ability of buffer zone in protecting conservation area depends very much on development of economic opportunity of the buffer zone area itself. The objective of this research was to provide description on economic condition of the buffer zone of Gunung Gede – Pangrango National Park (TNGP) based on economic indicators, particularly the availability of labor in agriculture sector. Method of Location Quotient (LQ) was applied to describe whether the agriculture labor in buffer zone constituted the base sector or not. Employment Surplus Index (ESI) was used to calculate surplus of agriculture labor while Shift Share Analysis (SSA) was used to show shift in labor availability in agriculture sector. Research results showed that agriculture sector labor in buffer zone of TNGP constituted the base sector and implied that agriculture sector possessed extra labor. In general, villages in buffer zone of TNGP showed very dynamic shift of labor availability in agriculture sector. Excess labors were considered as labors that serve export market. Considering that ratio of agriculture land size to number of inhabitants in buffer zone of TNGP was very small, accompanied by low level of education and skill of the inhabitants whose livelihood was limited on skill based on land and natural resources, it can be predicted that export of excess labors in buffer zone villages will go to TNGP area in the form of forest area disturbance. Therefore, one of the attempts to overcome the problem of agriculture labor surplus was seeking potency and development of farmer ability in non agriculture job.

Key words : bufferzone, agriculture labor availability, economic indicators

PENDAHULUAN

Terjadinya gangguan kawasan konservasi yang berasal dari penduduk yang tinggal di daerah penyangganya sangat sering terjadi, termasuk di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP). Permasalahan konservasi kawasan TNGP adalah rendahnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan TNGP (Sensudi, 2000). Sebanyak 78,28% penduduk di daerah penyangga TNGP adalah petani, 41% dari total penduduknya adalah buruh tani. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduknya kurang dari 0,25 ha. Dilihat dari struktur kepemilikan luas lahannya, 74,08% penduduk sekitar TNGP memiliki lahan kurang dari 0,5 ha (Basuni, 2003). Besarnya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dengan luas lahan garapan yang sempit dan banyaknya penduduk yang berstatus sebagai buruh tani akan berakibat pada rendahnya pendapatan masyarakat di daerah penyangga TNGP dan terjadinya kelebihan tenaga kerja sektor pertanian. Oleh karena itu, rendahnya pendapatan petani dan kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian ini harus menjadi faktor pertimbangan dalam konservasi kawasan, khususnya dalam pembinaan daerah penyangga, karena secara aktual maupun potensial akan

mengarah pada terjadinya tekanan kawasan TNGP yang lebih besar.

Selama periode 1998-1999, sekitar 17,88 ha kawasan TNGP telah dirambah penduduk untuk dijadikan lahan pertanian (Kusnoto, 2000). Bentuk gangguan terhadap kawasan TNGP lainnya adalah pencurian hasil hutan baik tumbuhan maupun satwaliar. Ganggaun terhadap TNGP terjadi di hampir seluruh Resort Polisi Hutan dan sepanjang tahun. Basuni (2003) menyatakan bahwa kejadian pencurian hasil hutan di kawasan TNGP cenderung tinggi pada musim kemarau (bulan Maret-Juli). Musim kemarau merupakan waktu “menganggur” bagi penduduk di daerah penyangga TNGP karena sebagian besar penduduknya adalah petani dan buruh tani. Pada musim kemarau, waktu dan tenaga yang dimiliki penduduk akan lebih banyak digunakan untuk melakukan kegiatan lain di luar kegiatan bercocok tanam. Mencari dan mengambil hasil hutan dari kawasan hutan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari merupakan salah satu kemungkinan kegiatan yang dipilih oleh penduduk sekitar kawasan TNGP. Secara kuantitas, gangguan terbesar terjadi di kawasan TNGP wilayah Kabupaten Bogor, kemudian wilayah Sukabumi, dan terendah di wilayah Kabupaten Cianjur.

Ketersediaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

2

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi perekonomian wilayah daerah penyangga Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGP) berdasarkan indikator tenaga kerja sektor pertanian dengan menggunakan pendekatan teori basis ekonomi (Bendavid, 1974). Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi manajemen TNGP dan pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di lima desa daerah penyangga TNGP, pada bulan Juni-Juli 2003. Desa contoh diambil secara purposive berdasarkan prinsip keterwakilan dan besarnya gangguan terhadap TNGP, yaitu Desa Bojong Murni dan Desa Sukagalih (Kabupaten Bogor), Desa Cihanjawar dan Desa Sukamulya (Kabupaten Sukabumi), dan Desa Ciputri (Kabupaten Cianjur). Data yang dikumpulkan adalah data tenaga kerja sektor pertanian dan tenaga kerja total tingkat desa dan kecamatan. Data bersumber dari berbagai dokumen yang relevan yang tersedia di desa, kecamatan, dan kabupaten. Untuk menghitung besarnya peranan tenaga kerja sektor pertanian terhadap perekonomian daerah penyangga, data dianalisis dengan menggunakan metode LQ (Location Quotient), untuk menghitung besarnya kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian digunakan ESI (Employment Surplus Index), dan untuk menunjukkan performance tenaga kerja sektor pertanian di daerah penyangga TNGP digunakan metode SSA (Shift Share Analysis). Rumus perhitungan adalah sebagai berikut:

1. Location Quotient (LQ)

LQ = Xij/Xit

Xtj/Xtt

Keterangan :

LQ = Location Quotient Xij = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah

desa ke-i Xit = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor

produksi di wilayah desa ke-i Xtj = jumlah tenaga kerja total dari sektor produksi j di

wilayah kecamatan Xtt = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor

produksi di wilayah kecamatan 2. Employment Surplus Index (ESI)

2.1. ESIa = Xij – (Xit/Xtt)Xtj (Keterangan : ESIa = ESI model absolut)

2.2. ESIr = [Xij – (Xit/Xtt) Xtj] / Xit x 100 % (Keterangan : ESIr = ESI model relatif)

3. Shift Share Analysis (SSA)

SSA = (Xtt(1) /Xtt(0) – 1) + (Xtj(1) /Xtj(0) – Xtt(1) /Xtt(0) ) + (Xij(1) /Xij(0) – Xtj(1) /Xtj(0))

a b c

Keterangan :

SSA = Shift Share Analysis

a = komponen share (menyatakan laju pertumbuhan total wilayah pada dua titik waktu yang menunjuk-kan dinamika)

b = komponen proportional shift (menyatakan pertum-buhan total aktivitas tertentu secara relatif dibandingkan dengan pertumbuhan secara umum dalam total wilayah yang menunjukkan dinamika sektor/aktivitas total dalam wilayah

c = komponen differential shift (menjelaskan bagaimana daya kompetisi suatu aktivitas tertentu dibandingkan dengan total sektor atau aktivitas dalam wilayah. Komponen ini menggambarkan dinamika (keung-gulan atau ketidakunggulan) suatu sektor atau aktivitas tertentu di sub wilayah tertentu terhadap aktivitas tersebut di wilayah lain.

Xij(1) = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah desa ke-i pada tahun akhir

Xij(0) = jumlah tenaga kerja dari sektor produksi j di wilayah desa ke-i pada tahun awal

Xtj(1) = jumlah tenaga kerja total dari sektor produksi j di wilayah kecamatan pada tahun akhir

Xtj(0) = jumlah tenaga kerja total dari sektor produksi j di wilayah kecamatan pada tahun awal

Xtt(1) = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah kecamatan pada tahun akhir

Xtt(0) = jumlah tenaga kerja total dari keseluruhan sektor produksi di wilayah kecamatan pada tahun awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketersediaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

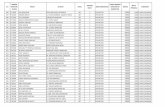

Data tenaga kerja sektor pertanian dan tenaga kerja total yang berhasil dikumpulkan dari lima desa contoh disajkan pada Tabel 1. Rentang waktu awal dan akhir berkisar antara 3 – 8 tahun tergantung pada ketersedian data di masing-masing desa dan kecamatannya.

Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 1 – 5

3

Tabel 1. Jumlah tenaga kerja sektor pertanian dan tenaga kerja total tingkat desa dan kecamatan

No. Desa/Kecamatan Tahun

Awal/ Akhir Tenaga Kerja Sektor Pertanian

(orang) Tenaga Kerja Total

(orang)

1 Desa Bojong Murni

1998 543 1406 2001 683 1700

Kec. Ciawi 1998 7479 24317 2001 8624 28884

2 Desa Sukagalih

1996 778 1503 2002 767 1718

Kec. Megamendung 1996 5156 23096 2002 5170 23160

3 Desa Cihanjawar

1996 1608 1775 2003 2250 2479

Kec. Nagrak 1996 12662 31624 2003 16725 36731

4 Desa Sukamulya

1996 3420 3995 2003 4403 4851

Kec. Caringin 1996 5383 15030 2003 5932 16559

5 Desa Ciputri

1996 2183 3456 2002 2927 4646

Kec. Pacet 1996 35983 77274 2002 35191 83341

Sumber : BPS Kabupaten, Monografi Kecamatan, danProfil Desa yang bersangkutan (diolah) Peranan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Hasil pengolahan terhadap data dalam Tabel 1, diperoleh nilai LQ dan ESI seperti tertera dalam Tabel 2. Tabel 2. Nilai LQ (Location Quitient) dan nilai ESI (Emloyment Surplus Index) desa-desa daerah penyangga TNG

No. Desa LQ ESIa (orang) ESIr (%) 1 Bojong Murni 1,346 175 10,32 2 Sukagalih 1,999 383 22,32 3 Cihanjawar 1,993 1121 45,22 4 Sukamulya 2,533 2665 54,94 5 Ciputri 1,492 965 20,78

Ketersediaan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

4

Tabel 2 menunjukkan bahwa kelima desa contoh memiliki nilai LQ yang lebih besar dari satu (LQ > 1). Ini berarti bahwa tenaga kerja sektor pertanian di lima desa contoh tergolong sektor basis. Kegiatan basis mempunyai peranan sebagai penggerak utama (prime removable). Bertambah banyaknya sektor basis di suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan, menambah permintaan terhadap barang dan jasa, dan menimbulkan kenaikan volume kegiatan bukan basis. Sebaliknya, berkurangnya kegiatan basis akan mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang mengalir masuk ke dalam wilayah yang bersangkutan, turunnya permintaan terhadap produk dari kegiatan bukan basis. Secara lokalitas wilayah, sektor pertanian memiliki tenaga kerja ekstra yang berarti akan menghasilkan surplus barang dan jasa yang kemudian mengekspornya. Jumlah pekerja yang melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencapai swasembada wilayah (LQ=1) dianggap sebagai tenaga kerja yang melayani pasar ekspor (Glasson, 1977).

Kelebihan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Besarnya kelebihan tenaga kerja sektor pertanian dapat dilihat dari hasil perhitungan ESI. Desa yang mempunyai

kelebihan tenaga kerja terbesar adalah Desa Sukamulya yaitu sebanyak 2665 orang (54,94%) dan terendah adalah Desa Bojong Murni yaitu sebanyak 175 orang (10,32%). Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk di daerah penyangga TNGP yang sangat kecil ditambah dengan tingkat pendikan dan keterampilan hidup penduduknya yang rendah yaitu terbatas pada keterampilan hidup yang berbasis lahan dan sumberdaya alam, dapat diduga bahwa ekspor kelebihan tenaga kerja desa-desa daerah penyangga adalah ke kawasan TNGP dalam bentuk gangguan kawasan.

Performance Tenaga Kerja Sektor Pertanian

Shift-Share Analysis menjelaskan performance sektor pertanian di suatu desa dan membandingkannya dengan performance di dalam wilayah kecamatannya. Performnace sektor pertanian di daerah penyangga dijelaskan dengan tiga komponen analisis, yaitu laju pertumbuhan total (share component), komponen pergeseran proporsional (propor-tional shift component), dan komponen pergeseran diferential (differential shift component). Hasil analisis Shift-Share Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Lima Desa Contoh disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Hasil analisis shift-share tenaga kerja sektor pertanian di lima desa contoh

No. Desa Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pergeseran Proporsional

Pergeseran Diferensial Total

1 Bojong Murni 0,1878 -0,0347 0,1047 0,2578 2 Sukagalih 0,0028 -0,0001 -0,0169 -0,0141 3 Cihanjawar 0,1615 0,1594 0,0784 0,3993 4 Sukamulya 0,1017 0,0003 0,1854 0,2874 5 Ciputri 0,0785 -0,1005 0,3628 0,3408

Data dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa laju

pertumbuhan total tenaga kerja sektor pertanian tertinggi adalah di Kecamatan Ciawi (0,1878) dan terendah di Kecamatan Megamendung (0,0028). Dilihat dari komponen pergeseran proporsional, laju pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian di Desa Bojong Murni, Sukagalih, dan Ciputri lebih rendah dari kecamatannya, dua desa lainnya lebih tinggi dari kecamatannya. Namun demikian, dilihat dari komponen pergeseran diferensialnya, menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan tenaga kerja sektor pertanian di Desa Bojong Murni, Cihanjawar, Sukamulya, dan Ciputri lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatannya. Komponen pergeseran diferensial menunjukkan daya kompetisi sektor pertanian di desa yang bersangkutan dibandingkan dengan di kecamatannya. Oleh karena itu, di di Desa Bojong Murni, Cihanjawar, Sukamulya, dan Ciputri sektor pertanian memiliki keunggulan kompetitif yang

relatif besar. Secara umum, pergeseran tenaga kerja sektor pertanian di desa contoh, kecuali di Desa Sukagalih, lebih dinamis dibandingkan dengan di kecamatannya.

KESIMPULAN

Tenaga kerja sektor pertanian di daerah penyangga TNGP merupakan sektor basis. Artinya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian telah melebihi jumlah yang diperlukan untuk mencapai swasembada wilayah (LQ=1). Kelebihan tenaga kerja ini dianggap sebagai tenaga kerja yang melayani pasar ekspor. Secara umum, pergeseran tenaga kerja sektor pertanian di desa daerah penyangga TNGP lebih dinamis dibandingkan dengan di kecamatannya. Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk di daerah penyangga TNGP sangat kecil (< 0,5 ha), sekitar 85% penduduknya memiliki latar belakang pendidikan

Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 1 – 5

5

rendah, ditambah dengan keterampilan hidup penduduknya yang rendah, dapat diduga bahwa ekspor kelebihan tenaga kerja desa-desa daerah penyangga adalah ke kawasan TNGP dalam bentuk gangguan kawasan. Oleh karena itu, salah satu penangulangan kelebihan tenaga kerja sektor pertanian di daerah penyangga TNGP adalah penggalian potensi dan pengembangan kemampuan petani dalam lapangan kerja non pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Basuni, S. 2003. Inovasi institusi untuk meningkatkan kinerja daerah penyangga kawasan konservasi (studi kasus di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat). Disertasi, Program Pascasarjana IPB, Bogor.

Bendavid, A. 1974. Regional economic analysis for practitioners. Praeger Publishers, Inc, New York.

Glasson, J. 1977. Introduction to pegional planning. P. Sihotang, Penerjemah : pengantar perencanaan regional. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indoensia, Jakarta.

Kusnoto, K. 2000. Bentuk-bentuk dan intensitas gangguan manusia pada derah tepi kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (Studi Kasus di Resort Bodogol, Cimande, Goalpara, dan Selabintana). Skripsi. Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan, Fakultas Kehutanan IPB, Bogor. Tidak dipublikasikan.

Sensudi, E. 2000. Gangguan hutan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Buletin Edelweis Vol. VII No. 71, Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Cianjur.

Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 7 – 11

7

PELESTARIAN VEGETASI LOKAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN TATA RUANG KEPULAUAN SERIBU

(Conservation of Local Vegetation in the Space Development of Kepulauan Seribu)

NYOTO SANTOSO

Pengajar Laboratorium Ekologi Satwaliar Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata

Fakultas Kehutanan IPB

ABSTRACT

Condition of vegetation land in Kepulaun Seribu is very needed as a life supporting system, particularly water balance and freshwater resource for local community. Beside that, it is very important for habitat of wildlife and water biota. Conservation and management of vegetation land or green space reserve in Kepulauan Seribu is not denied by decision maker. Keywords : Local vegetation, conservation area, wildlife, community, Kepulauan Seribu

KONDISI DAN STATUS VEGETASI LOKAL

Kepulauan Seribu yang merupakan gugusan pulau-pulau yang telah dihuni dan belum dihuni dengan total wilayah daratan seluas 855,97 ha, pada saat ini termasuk wilayah Kecamatan Kepulauan Seribu Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Keberadaan vegetasi lokal di wilayah Kepulauan Seribu terdapat pada beberapa pulau dengan status Kawasan Lindung (Cagar Alam, Suaka Margasatwa dan Taman Nasional Laut, sempadan pantai) dan sebagian tidak termasuk kawasan lindung.

Tipe dan Komposisi Jenis Vegetasi Lokal

Vegetasi lokal diartikan sebagai jenis-jenis tumbuhan asli setempat, alami, serta bukan merupakan jenis tumbuhan yang dimasukkan dari luar Kepulauan Seribu. Mengingat tempat hidup tumbuhan tersebut berupa pulau-pulau kecil, dataran rendah dengan sebagian areal dipengaruhi pasang surut dan sebagian berupa daratan, maka tipe vegetasi lokal

yang terdapat di Kepulauan Seribu terdiri atas : vegetasi mangrove dan vegetasi pantai.

1. Vegetasi Mangrove

Ciri dari komunitas vegetasi mangrove antara lain : dipengaruhi pasang surut air laut, berair payau (salinitas > 1 o/oo), substrat lumpur berpasir dengan variasinya, vegetasi dicirikan dengan akar napas (pneumatofora). Jenis tumbuhan yang menduduki antara lain : bakau (Rhizophora stylosa, Rhizophora apiculata, Rhizophora mucronata), pidada (Sonneratia alba), api-api (Avicennia marina) (Tabel 1).

Kondisi vegetasi mangrove saat ini telah banyak mengalami perubahan, akibat terkena abrasi, pencemaran minyak dan sampah padat. Hampir pada semua lokasi yang terdapat vegetasi mangrove, telah mengalami kerusakan. Oleh karena itu pelestarian vegetasi mangrove di masa mendatang perlu dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan secara terus menerus.

Tabel 1. Luas Vegetasi Mangrove Di Kawasan Lindung Kepulauan Seribu

No. Lokasi Luas (ha) Jumlah Jenis Nama Jenis 1. SM.Pulau Rambut 27,00 9 R.stylosa, R.mucronata, S.alba, B.gymnorrhiza, A.marina, L.

racemosa, C.tagal, E. agallocha, X.granatum 2. CA. Pulau Bokor 25,23 2 R.mucronata, S.alba 3. Pulau Untung Jawa 31,00 2 R. ucronata, A.alba 4. P.Lancang Besar 16,50 3 R.mucronata, S.alba, A.alba 5. P.Peteloran Barat 11,30 3 R.mucronata, C.tagal, A.marina 6. CA.Penjalinan Barat 8,30 4 R.stylosa, C.tagal, S.alba, A.marina 7. CA.Penjalinan Timur 6,80 4 R.stylosa, C.tagal, S.alba, A.marina

Jumlah 126,13 Sumber : Bappedalda DKI Jakarta (2000)

Pelestarian Vegetasi Lokal dalam Rangka Pengembangan Tata Ruang

8

2. Vegetasi Pantai

Ciri dari komunitas vegetasi pantai antara lain : berada pada areal daratan yang berbatasan dengan daerah pasang surut air laut (berada di belakang vegetasi mangrove, atau berbatasan langsung dengan areal pasang surut), tidak terpengaruh pasang susut air laut, substrat daratan. Jenis tumbuhan yang menduduki antara lain : pandan (Pandanus tectorius), ketapang (Terminalia catappa), cemara laut (Casuarina equisetifolia), waru laut (Hibiscus tiliaceus), butun (Barringtonia asiatica), centigi (Pemphis acidula). Variasi komunitas vegetasi pantai antara lain : formasi Pescaprae dan Formasi Barringtonia. a. Formasi Pes-caprae

Terdapat pada batas belakang jangkauan pasang tertinggi dan memperoleh namanya dari tumbuhan berbunga ungu atau kangkung pantai (Ipomoea pes-caprae) yang merambat dan dominan. Sebagian besar tumbuhan ini merupakan perambat dengan akar-akar yang dalam sehingga dapat mengikat tanah/pasir dan memmerangkap bahan-bahan organik yang dieksploitasi oleh binatang dan tumbuhan. Jenis tanaman lain pada formasi ini antara lain : rumput angin (Spinifex littoreus), Ischaemum muticum, Euphorbia atoto. b. Formasi Barringtonia

Dinamakan menurut nama pohon Barringtonia asiatica yang sering terdapat di pantai, meskipun tidak selalu dijumpai. Jenis pohon laiin yang dijumpai antara lain : nyamplung (Calophyllum inophyllum), pandan (Pandanus tectorius), pace/mengkudu (Morinda citrifolia), kepuh (Sterculia foetida), ketapang (Terminalia catappa), pakis haji (Cycas rumphii), dadap (Erythrina variegata), waru (Hibiscus tiliaceus), waru laut (Threspesia populnea).

Luas vegetasi pantai di kawasan lindung Kepulauan Seribu lebih kurang 34 ha, yang berada di Suaka Margasatwa Pulau Rambut (18 ha) dan Cagar Alam Pulau Bokor (16,79 ha). Namun demikian diluar kawasan lindung tersebut masih terdapat areal bervegetasi lokal (terutama vegetasi pantai). Status dan Fungsi Vegetasi Lokal 1. Status Vegetasi Lokal

Berdasarkan statusnya, vegetasi lokal (vegetasi mangrove dan vegetasi pantai) tumbuh dan berkembang pada kawasan lindung (Suaka Margasatwa, Cagar Alam/Taman Laut, sempadan pantai) dan diluar kawasan lindung atau kawasan budidaya (pekarangan/kebun, tegalan).

Pada kawasan lindung (Suka Alam dan Cagar Alam/ Taman Laut), keberadaan vegetasi lokal (vegetasi mangrove

dan vegetasi pantai) memiliki landasan hukum yang sangat kuat untuk tetap dipertahankan, dan pada kawasan ini sudah seharusnya tidak terjadi perubahan status pengelolaan atau perubahan peruntukan dan fungsi ruang. Namun demikian luas vegetasi lokal pada kawasan lindung Kepulauan Seribu relatif kecil dan diperkirakan lebih kurang 160,13 ha (18,7 %). Sesuai dengan tujuan pengelolaan kawasan lindung (Suaka Margasatwa dan Cagar Alam), maka fungsi utama pelestarian vegetasi lokal antara lain sebagai habitat satwaliar burung (SM. Pulau Rambut, Cagar Alam Pulau Bokor), serta sebagai pelestarian eksosistem alami setempat (CA. Penyaliran Barat, CA. Penyaliran Timur, CA. Peteloran Barat, CA. Pulau Lancang).

Vegetasi lokal yang berada pada kawasan lindung (sempadan pantai), tidak semua pantai pada masing-masing pulau di Kepulauan Seribu (yang dihuni) vegetasi lokalnya dipertahankan, karena untuk keperluan tempat berlabuh perahu, sarana pelabuhan dan bahkan pemukiman penduduk umumnya sampai ke pinggir pantai. 2. Fungsi Vegetasi Lokal

Secara keseluruhan pelestarian vegetasi alami dalam suatu kawasan budidaya dan lindung atau sebagai suatu kawasan hutan (Suaka Margasatwa dan Cagar Alam) mempunyai multi fungsi antara lain : a. Sebagai habitat (tempat berlindung, berkembangbiak

dan mencari pakan) satwaliar (burung, mamalia, reptilia)

b. Sebagai penghasil biomasa yang mempunyai andil besar dalam mendukung sistem penyangga kehidupan bagi organisma lain (ikan, udang, kepiting)

c. Sebagai penahan angin dan penahan abrasi (hantaman gelombang laut), serta menjaga stabilitas pulau-pulau kecil

d. Sebagai pengatur tata air, dan turut membantu mempertahankan kualitas dan kuantitas air bersih

e. Mencegah interusi air laut f. Penghasil oksigen yang dilepas ke udara bebas g. Sarana penelitian dan pendidikan h. Sarana wisata alam terbatas i. Penghasil bahan baku obat (tumbuhan, binatang) j. Keterwakilan genetik, species, dan ekosistem asli

Kepulauan Seribu k. Penghasil kayu bangunan dan kayu bakar l. Mempertahankan kekhasan, keunikan dan keindahan.

PERMASALAHAN PELESTARIAN VEGETASI LOKAL DI KEPULAUAN SERIBU

Keberadaan 110 pulau yang tersebar secara tidak teratur dalam kelompok-kelompok, dan lebih kurang 80 Km di sebelah utara Jakarta (Ibu Kota Negara) merupakan potensi sumberdaya yang sangat bagus apabila dapat

Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 7 – 11

9

dikembangkan dengan baik. Namun demikian kondisi vegetasi lokal yang terdapat pada Kawasan Lindung (Suaka Margasatwa, Cagar Alam/Taman Nasional, sempadan pantai) mengalami tekanan akibat aktivitas manusia di sekitarnya, baik aktivitas di darat maupun aktivitas di perairan laut. Sedangkan keberadaan vegetasi lokal pada kawasan budidaya, sulit untuk meningkatkan kualitasnya. Beberapa permasalahan yang memberikan kontribusi bagi kelestarian vegetasi lokal di Kepulauan Seribu sebagai berikut : 1. Aktivitas Kehidupan Di Darat (Pulau-Pulau Yang

Dihuni Penduduk) a. Limbah padat (Sampah rumah tangga, restoran, dsb)

Jumlah penduduk Kepulauan Seribu tahun 1999 (15.316 jiwa) diperkirakan akan menghasilkan sampah rumah tangga yang dapat menjadi permasalahan bagi pelestarian vegetasi lokal. Potensi sampah rumah tangga, saat ini juga sangat dipengaruhi oleh sampah yang berasal dari daratan DKI Jakarta, sehingga akumulasi dari 2 (dua) sumber sampah tersebut telah memberikan dampak negatif bagi keberadaan vegetasi mangrove di Pulau Rambut. Beberapa bagian vegetasi mangrove di Pulau Rambut telah mati, diperkirakan disebabkan oleh limbah padat (sampah rumah tangga, industri, restoran, dsb.) yang menahan genangan pasang surut air laut.

b. Limbah cair (minyak, detergent, dsb.)

Aktivitas penduduk (terutama dari daratan Jakarta) telah memberikan kontribusi cemaran minyak. Akumulasi cemaran minyak hasil buangan telah menimbulkan dampak negatif pada kelestarian vegetasi lokal (vegetasi mangrove Pulau Rambut). Adanya lapisan minyak yang melapisi perakaran tumbuhan mangrove, menyebabkan sistem pernapasan tumbuhan terganggu, dan pada akhirnya mendorong terjadinya kematian. Demikian pula hal ini apabila terjadi pada vegetasi pantai (formasi Pes-caprae dan formasi Barringtonia).

c. Kebutuhan kayu

Kemungkinan permasalahan yang disebabkan oleh kebutuhan kayu (kayu bakar dan kayu bangunan) sangat kecil. Namun dalam jangka panjang, ketika pasokan kayu dari luar Pulau Jawa telah menipis, maka tidak menutup kemungkinan terjadi penebangan kayu dari vegetasi lokal untuk keperluan pembuatan tiang pancang, kayu bakar dan komponen bangunan rumah.

d. Kebutuhan tempat tinggal/perumahan

Pada saat ini kedudukan perumahan penduduk Kepulauan Seribu berada di pantai (dekat perairan). Dalam

hal ini kepatuhan terhadap pelestarian vegetasi lokal pada kawasan lindung (Sempadan Pantai 200 meter ke darat) sangat rendah. Beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain kesadaran penduduk, konsistensi kebijakan pemerintah dan implementasinya lemah.

Perkembangan penduduk Kepulauan Seribu akan semakin menekan vegetasi lokal pada sempadan pantai, apabila tidak dilakukan penataan hunian/pemukiman bagi penduduk di masa mendatang. e. Kebutuhan sarana prasarana umum/sosial (pela-

buhan/darmaga)

Sarana prasarana umum (pelabuhan/darmaga) berada di pantai, dengan sendirinya menggunakan ruang tempat tumbuh vegetasi lokal di sempadan pantai. Untuk kepentingan tersebut tidak menjadi permasalahan (Kepres nomor 32 tahun 1990). Di samping itu lokasi sandar perahu nelayan, seringkali mengganggu pertumbuhan vegetasi lokal (vegetasi mangrove), sehingga hal ini dapat merupakan penekan kelestarian vegetasi lokal. 2. Aktivitas Di Perairan Laut

Aktivitas nelayan di perairan laut dan aktivitas pelabuhan telah memberikan konstribusi pencemaran (lapisan minyak) yang tinggi terhadap vegetasi lokal, terutama vegetasi mangrove di Pulau Rambut. Kematian tumbuhan mangrove dan kebersihan pantai menjadi menurun. Sedangkan sampah nelayan juga dibuang saja ke perairan, sehingga menimbulkan penumpukan sampah pada wilayah pantai, termasuk habitat vegetasi lokal.

Di samping itu aktivitas penambangan pasir di perairan laut juga memberikan pengaruh terhadap kestabilan pulau tempat hidup vegetasi lokal. Sampai saat ini tidak kurang di Kepulauan Seribu telah terjadi kehilangan 6 buah pulau. Salah satu faktor penyebab hilangnya pulau tersebut adalah pengambilan batu karang dan penambangan pasir. 3. Kondisi Alam a. Pulau-Pulau Kecil dan Ekosistem Fragile

Gugusan pulau di Kepulauan Seribu (110 pulau) tergolong pulau kecil, dengan ukuran luas pulau terbesar adalah Pulau Kelapa (481,33 ha). Kondisi pulau yang berukuran kecil ini, terbentuk dari karang atau Pulau Karang, susbtrat dominan pasir, maka tempat tumbuh vegetasi lokal tergolong ekosistem fragile atau rentan terhadap perubahan/gangguan. Berdasarkan kondisi pulau kecil tersebut dan fungsi vegetasi lokal, maka sangat penting penetapan kebijakan pembangunan Kepulauan Seribu harus tetap mempertahankan vegetasi lokal atau Ruang Terbuka Hijau (alami dan binaan).

Pelestarian Vegetasi Lokal dalam Rangka Pengembangan Tata Ruang

10

b. Pemanasan Global dan Dampaknya

Dampak pemanasan global telah dirasakan, tidak hanya terhadap peningkatan suhu atmosfir bumi, tetapi juga peningkatan permukaan laut selama abad yang lalu kira-kira 15 cm dan perkiraan peningkatan permukaan laut pada abad mendatag (abad 21) sekitar 65 cm sampai 1 meter.

Daerah yang luas di pesisir Pulau Jawa yang ketinggiannya di bawah 1 meter, diperkirakan akan tenggelam, bahaya interusi air laut meningkat. Pada saat ini (kasus pesisir Kabupaten Demak-Jawa Tengah), luasan tambak dari tahun ke tahun meningkat dikarenakan interusi air laut meningkat dan genangan air laut juga meningkat. Sehingga luas areal pertanian padi sawah menurun, sedangkan luasan tambak meningkat. Dengan kata lain telah terjadi konversi sawah menjadi tambak akibat peningkatan muka air laut dari waktu ke waktu. Bahkan kasus yang terjadi di Desa Sriwulan (Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak), telah terjadi hilangnya areal tambak dan pemukiman akibat peningkatan genangan air laut dan abrasi.

Kondisi pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu secara keseluruhan merupakan pulau karang, dataran, dan tidak berbukit. Dengan peningkatan permukaan laut diperkirakan akan memberikan dampak terhadap kondisi vegetasi lokal di Kepulauan Seribu, berupa meningkatnya wilayah

genangan, dan juga kemungkinan abrasi. Kondisi pulau yang rata-rata berukuran di bawah 100 ha (relatif kecil), diperkirakan akan banyak terpengaruh oleh peningkatan genangan air laut.

Menurut Pemda DKI Jakarta (1999), permasalahan pengembangan Kepulauan Seribu yang berkaitan dengan pelestarian vegetasi lokal dan menjadi isu pokok adalah : peruntukan lahan tidak sesuai fungsi, dan terbatasnya air bersih. Oleh karena itu beberapa program yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota dan berkait dengan pelestarian vegetasi lokal antara lain : mendorong penghijauan pekarangan penduduk, intensifikasi pengelolaan pulau-pulau dengan peruntukan kawasan lindung, pengembangan pariwisata alam, pengelolaan sampah secara terpadu, perbaikan tanggul-tanggul pulau yang terabrasi dengan program penghijauan.

PELESTARIAN VEGETASI LOKAL DALAM PENGEMBANGAN TATA RUANG

Rencana alokasi ruang terbuka hijau (hijau lindung dan hijau binaan) yang disusun Pemda DKI Jakarta menunjukkan bahwa persentase luas hijau lindung berkisar antara 10 % sampai 40 %, sedangkan persentase luas hijau binaan berkisar antara 2 % sampai 13,9 % (Tabel 2)

Tabel 2. Rencana Alokasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Kepulauan Seribu Sampai Tahun 2005

No

Kelurahan

Luas (Ha)

Luas RTH (Ha) Persentase RTH (%) Hijau Lindung (ha) Hijau Binaan (ha) Jumlah (ha)

1. Pulau Tidung 180,76 18,94 3,53 22 ,47 12,43 2. P.Untung Jawa 129,53 65,08 19,44 84,52 65,25 3. P.Panggang 64,35 14,47 3,00 17,47 27,15 4. P.Kelapa 491,67 192,62 68,10 260,72 53,03 Total 866,3 1 291,11 94,07 385,18 44,46

Sumber : Dinas Tata Kota Pemda DKI Jakarta, 1999. Luasan dan Alokasi Ruang

Pendekatan luasan yang sesuai bagi pelestarian vegetasi lokal di Kepulauan Seribu berbeda dengan pendekatan luasan RTH di daratan (Pulau Jawa, yakni sebesar 30 %). Mengingat ekosistem pulau kecil memiliki karakteristik tersendiri, maka pendekatan luasan pelestarian vegetasi lokal perlu lebih menekankan pada kelestarian beragam fungsi pulau itu sendiri.

Luas vegetasi lokal (hijau binaan dan hijau lindung) yang telah direncanakan (44,46 %) dari luas daratan kiranya perlu ditingkatkan menjadi 60 %. Dasar usulan ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan penutupan daratan agar fungsi vegetasi sebagai pengatur hidrologis, habitat hidupan liar dan sebagainya dapat ditingkatkan. Dengan

kata lain proporsi luas daratan yang dimanfaatkan sebagai kegiatan budidaya/pemukiman/ perkantoran/fasilitas umum dan sosial tidak lebih dari 40 %, dan luasan vegetasi lokal (hijau binaan dan hijau lindung) dapat mencapai 60 %.

Alokasi pelestarian vegetasi lokal di Kepulauan Seribu terdapat pada Kawasan Lindung, Kawasan Budidaya dan Kawasan Pemukiman. 1. Kawasan Lindung

a. Suaka Margaatwa (Pulau Rambut)

Pelestarian vegetasi lokal (vegetasi mangrove dan vegetasi pantai) bertujuan untuk meningkatkan kualitas habitat burung-burung air yang tinggal di Pulau Rambut. Populasi burung air di tempat ini cukup tinggi, dan aktivitas

Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 7 – 11

11

burung pada pagi dan sore hari merupakan atraksi yang dapat dimanfaatkan sebagai obyek wisata. Keberadaan vegetasi lokal pada tiap-tiap pulau di Kepulauan Seribu sAngat penting dipertahankan, agar terdapat habitat alternatif bagi burung tersebut. b. Cagar Alam (P.Penyaliran Barat, Penyaliran Timur,

P.Peteloran, P. Lancang, P. Bokor)

Pelestarian vegetasi mangrove dan vegetasi pantai bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan ekosistem pulau, agar fungsi penyangga kehidupan, hidroloogis, stabilitas pulau, pelestarian keanekaragaman hayati, kegiatan penelitian dan pendidikan dapat meningkat. Di samping itu keterwakilan keanekaragaman spesies dan ekosistem darat dan ekosistem rawa payau di Kepulauan Seribu dapat diselamatkan.

Menurut peraturan perundangan (UU Nomor 5/1990) pada kawasan ini tidak diperkenankan untuk kegiatan wisata, namun pada kawasan konservasi ini dapat dilakukan kegiatan pendidikan dan penelitian. Dalam upaya pelestarian potensi dan peningkatan kesadaran, serta meningkatkan potensi obyek wisata alam Kepulau Seribu, perlu kiranya dipikirkan peluang untuk dijadikan obyek kunjungan wisatawan secara sangat terbatas. Contoh: pengunjung/wisatawan dapat menikmati keberadaan Cagar Alam ini cukup dari Pusat Informasi saja atau dari menara pandang atau mengeliling pulau dengan perahu. Program rehabilitasi di kawasan Cagar Alam ini sangat penting dilakukan, dengan tetap mempertahankan keaslian vegetasi dan ekosistemnya. c. Sempadan Pantai

Pada 110 pulau yang berada di Kepulauan Seribu tidak semuanya dapat dimanfaatkan sebagai daerah hunian. Pulau yang dimanfaatkan sebagai daerah hunian, perlu kiranya mempertahankan sempadan pantainya dengan disiplin (200 meter dari surut terendah atau 100 meter dari titik pasang tertinggi). Kekecualian dari kondisi tersebut adalah apabila pada sempadan pantai dibangun darmaga dan pelabuhan.

Pelestarian vegetasi lokal pada sempadan pantai (vegetasi mangrove dan vegetasi pantai) mutlak diperlukan

agar keberadaan pulau dapat dipertahankan dari ancaman bahaya abrasi pantai, disamping itu juga untuk mempertahankan fungsi sempadan sebagai daerah asuhan dan pembesaran biota air (vegetasi mangrove), serta pencegah intrusi air laut, penahan air tanah dan penyangga angin. Dengan demikian alokasi ruang untuk vegetasi lokal dan daerah hunian/pemukiman, fasilitas umum/sosial perlu ditata agar tetap mempertahankan vegetasi lokal (60 %). Jenis Tumbuhan Lokal Untuk Rehabilitasi

Jenis tumbuhan lokal (vegetasi mangrove) yang sesuai untuk kegiatan rehabilitasi antara lain : api-api (Avicennia marina), bakau (Rhizophora stylosa), pidada (Sonneratia alba). Untuk kepentingan menahan abrasi dan menjerap sedimen/lumpur, maka jenis api-api dan pidada sangat baik dipergunakan. Namun pemilihan jenis ini juga harus memperhatikan lama genangan/pasang surut air laut dan kondisi substrat.

Jenis tumbuhan lokal (vegetasi pantai) yang sesuai untuk kegiatan rehabilitasi/penghijauan antara lain : cemara laut (Casuarina equisetifolia), waru (Hibiscus tiliaceus), butun (Barringtonia asiatica), ketapang (Terminalia catappa). Namun demikian pada lahan pekarangan (Kawasan Budidaya) saat ini banyak dipergunakan jenis tanaman bukan asli setempat, seperti : sukun (Arthocarpus sp.), kelapa (Cocos nucifera), jambu, dsb.

Daftar Pustaka

Whitten, T, Soeriaatmadja, R.E, Afiff, S.A. 1999. Ekologi Jawa dan Balii (Seri Ekologi Indonesia Jilid II). Dalhousie University/Canadian International Development Agency. Prenhallindo, Jakarta.

Dinas Tata Kota Pemda DKI Jakarta. 1999. Sosialisasi RRTRW-Kecamatan, Kotamadya Jakarta Utara. Jakarta.

Bapedalda DKI Jakarta. 2000. Laporan Draft Final Koordinasi Evaluasi Kawasan Mangrove Cagar Alam Dan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu DKI Jakarta.

Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 13 – 20

13

PENYEBARAN DAN KARAKTERISTIK SARANG BERBIAK KOMODO (Varanus komodoensis Ouwens, 1912) DI LOH LIANG

PULAU KOMODO TAMAN NASIONAL KOMODO NUSA TENGGARA TIMUR

M. MUSLICH1) DAN AGUS PRIYONO2)

1) Alumni Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB 2) Pengajar Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan IPB

ABSTRACT

The study on distribution and characteristic of the nest of komodo was conducted during March and April 2004 in Komodo National Park. Based on

the field observation in Loh Liang resort indicated that the distribution of the nest of komodo were mainly on the flat areas (<8 % slope), between 8-48 meters above sea level. Most of the nest was heap type, and most of them were the nest of Gosong birds. The nest usually located in ecotone areas between forest and savannah, especially near the tamarind trees. The nest was 13,8 m length; 12,3 m width; 0,98 m high and the depth was 0,97 m. Key word : komodo, nest, Loh Liang, ecotone

PENDAHULUAN

Melalui Surat Keputusan Presiden No. 4 tahun 1992, komodo ditetapkan sebagai satwa nasional sehingga keberadaannya dilindungi oleh undang-undang. Perlindungan komodo juga dilakukan dengan melakukan perlindungan habitatnya dengan menetapkan Pulau Komodo, Pulau Rinca, dan Pulau Padar sebagai Taman Nasional pada tahun 1980.

Banyak data ilmiah tentang komodo yang masih belum terungkap, sehingga menjadi misteri dalam ilmu pengetahuan dan menarik perhatian para peneliti. Kedudukannya dalam ilmu pengetahuan sangatlah penting karena dianggap sebagai contoh hidup sisa peninggalan reptilia purba yang dapat menghubungkan evolusi reptilia di masa lalu dan di masa kini. Namun demikian ancaman populasi komodo juga terus terjadi. Ancaman terjadi secara tidak langsung, terutama penyempitan habitat dan perburuan satwa mangsa (babi hutan, rusa) khususnya yang terjadi di luar Taman Nasional, yaitu di Pulau Flores bagian barat. Informasi mengenai jumlah populasi sangat diperlukan sebagai pedoman didalam pengambilan keputusan berkaitan dengan manajemen dan upaya konservasi komodo.

Sarang merupakan komponen dari habitat yang sangat terkait dengan reproduksi satwaliar. Pertumbuhan populasi komodo ditentukan oleh banyaknya telur yang dapat menetas dalam suatu sarang. Komodo tidak mengerami telur-telurnya, tetapi meletakkannya dalam sarangnya dan proses penetasannya sangat tergantung pada kondisi lingkungan, baik fisik, biologi maupun kimia. Dengan mengetahui lokasi sarang komodo, maka program pemantaun dan penelitian tahunan dapat dilakukan dengan

mudah dan cepat. Lebih jauh lagi pendugaan penambahan populasi tahunan dapat dilakukan oleh pengelola. Data mengenai penyebaran dan karakteristik sarang yang tersedia dapat dijadikan sebagai pedoman pengelolan habitat dan kawasan agar kelestarian komodo dapat terjamin.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebaran sarang komodo dan karakteristiknya di Loh Liang Pulau komodo Taman Nasional Komodo.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 2 bulan, yaitu dari bulan Maret sampai April 2004 di Resort Loh Liang pulau Komodo Taman Nasional Komodo Propinsi Nusa Tenggara Timur

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan selama kegiatan penelitian ini adalah : Peta kawasan, GPS, kamera, binokuler, termo-meter, refraktometer, roll meteran, worksheet dan alat tulis.

Penelitian karakteristik sarang berbiak komodo meng-gunakan teknik Purpossive sampling dalam pengambilan data di lapangan. Penggunaan teknik sampling ini adalah untuk mereduksi objek yang diteliti dari objek yang lebih luas karena pertimbangan waktu, biaya, tenaga dan per-alatan. Selain itu hasil penelitian dapat digeneralisasikan, artinya menggunakan kesimpulan-kesimpulan pada objek yang lebih luas dari keseluruhan objek penelitian.

Penyebaran dan Karakteristik Sarang Berbiak Komodo

14

Metode Pengumpulan Data

Data primer yang diperlukan adalah letak sarang yang diperoleh dengan cara observasi lapang secara langsung. Metode yang dilakukan adalah sebagai berikut : a. Orientasi lapangan dan inventarisasi sarang, berguna

untuk mengetahui seluk beluk kawasan yang akan dijadikan objek penelitian dan untuk mengetahui jumlah dan keberadaan sarang. Titik koordinat sarang diplotkan dalam GPS.

b. Cross checking, berguna untuk mengetahui kebenaran keberadaan dan sebaran suatu lokasi sarang yang sedang dijadikan objek penelitian, informasi dasar didapatkan dari survey sarang sebelumnya dari petugas di lapangan.

c. Pemetaan, memetakan letak sarang dan sumber air di atas peta kerja

d. Pengamatan dan pengukuran, dilakukan terhadap objek penelitian berupa sarang berbiak dan kondisi lingkungan sekitarnya dengan meninjau karakteristiknya.

e. Pengambilan sampel air, dilakukan untuk menganalisis air yang terdapat di lokasi.

Data sekunder yang dikumpulkan meliputi sebaran iklim (suhu, kelembaban), sebaran vegetasi, sebaran satwa, penataan kawasan, aktivitas manusia dan sharing. Data itu didapatkan dari Studi pustaka dan wawancara dengan petugas jagawana, pihak mitra Taman Nasional (The Zoological Society of San Diego) dan mitra lainnya yang berada di Taman Nasional Komodo.

Analisis Data

Analisis sebaran geografis yaitu memetakan hasil inventarisasi dengan peta digitasi dengan program ArcView, kemudian mendeskripsikan keterkaitan sebaran sarang dengan faktor iklim (suhu dan kelembaban) dan morfologi lahan.

Analisis sebaran ekologis yaitu mendeskripsikan keterkaitan antara sebaran sarang dengan sebaran tipe vegetasi, sebaran satwaliar dan sebaran sumber air.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran Geografis Sarang Komodo (Varanus

komodoensis)

Topografi dan Elevasi Loh Liang merupakan gugusan lembah yang paling

besar di pulau Komodo. Sedikitnya terdapat 5 lembah yang membentang diantara perbukitan, diantaranya dua lembah yang luas yaitu lembah Banunggulung dan lembah Poreng.

Gugusan gunung dan perbukitan membentang mulai dari gunung Ara (510 m dpl) sampai ke gunung Satalibo (735 m dpl). Sarang komodo yang termonitor pada luasan survey 8,997 km2 berjumlah 6 sarang yang berada pada ketinggian 8 m dpl sampai dengan 78 m dpl. Dua sarang tercatat pada ketinggian 10 m dpl (LL 24 dan LL 30) dan yang lainnya berada pada ketinggian 48 m dpl (LL 64) dan 46 m dpl (LL 65). Sarang LL 05 berada pada ketinggian 8 m dpl dan sarang lubang bukit LL 103 berada pada ketinggian 78 m dpl (Gambar 1). Dua sarang masing-masing berada di lembah Banunggulung dan jalan setapak menuju pantai, sedang dua lainnya berada di lembah Poreng dan sekitar pos jaga.

Lima dari total sarang (n = 6) berada pada tipe vegetasi hutan gugur terbuka (ODF) yang berdekatan dengan savana hutan (SWL) dengan kelerengan datar (<8 %), sedangkan satu sarang berada pada tipe vegetasi padang savana (SGL) yang berbatasan langsung dengan hutan gugur terbuka dengan kelerengan curam (35%). Penyebaran sarang komodo mengikuti penyebaran komodo. Komodo banyak ditemukan di daerah lembah yang relatif datar. Komodo lebih leluasa bergerak di lahan yang datar dan mengeluarkan energi yang tidak begitu besar. Satu sarang (LL 103) yang terdapat di lereng bukit dipilih karena keamanan dari predator. Tiga sarang aktif terletak saling berjauhan dibatasi oleh setidaknya satu bukit antar sarang terdekat dengan jarak rata-rata 2 km. Posisi untuk LL 05 yaitu 8°:34’:14”.6 BT - 119°:29’:41”.0 LS, LL 103 yaitu 8°:33’:07”.3 BT - 119°:29’:47”.7 LS dan LL 64 berada pada posisi 8°:33’:14”.1 BT - 119°:30’:38”.2 LS.

Komodo juga diketahui memanfaatkan sarang burung gosong sebagai tempat sarangnya.

Klimatis Sebesar 70% wilayah Taman Nasional Komodo

merupakan ekosistem savana. Keterbukaan lahan menye-babkan intensitas penyinaran semakin tinggi. Tingkat kelembaban sepanjang tahun sangat rendah. Hal ini dikarenakan curah hujan yang rendah selama sekitar 8 bulan. Bulan basah terjadi hanya 3-4 bulan yaitu pada bulan Desember–Maret.

Hasil pengukuran suhu harian terhadap tipe vegetasi di sekitar tiga sarang komodo aktif menunjukan perbedaan antara hutan gugur terbuka (ODF) dan savana. Suhu harian hutan di sekitar sarang LL 05 sama dengan suhu harian di savana yaitu 29,5º C, sedangkan kelembaban harian di savana sebesar 80,75%. Nilai suhu harian yang sama antara hutan dan savana di sekitar sarang LL 05 disebabkan penutupan vegetasi yang cukup terbuka, sehingga walaupun didalam hutan intensitas sinar matahari yang masuk sama dengan di savana (Tabel 1).

Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 13 – 20

15

Gambar 1. Peta penyebaran sarang berdasarkan kontur dan aliran sungai

Tabel 1. Hasil pengukuran suhu dan kelembaban harian di dua tipe vegetasi

Sarang Hutan Suhu Savana Suhu Kelembaban savana Kelembaban (%)

LL 05

07,30 27 07,30 26.5 07,30 88

13,30 33.5 13,30 35 13,30 81

17,30 29.5 17,30 29 17,30 66

Suhu harian 29.25 29.5 Kelembaban harian 80.75

LL 103

07,30 25.5 07,30 31.5 07,30 71

13,30 32 13,30 35 13,30 68

17,30 28 17,30 28 17,30 87

Suhu harian 27.75 31.5 Kelembaban harian 74.25

LL 64

07,30 25 07,30 24 07,30 71

13,30 31.5 13,30 34.5 13,30 68

17,30 29 17,30 29.5 17,30 87

Suhu harian 27.63 28 Kelembaban harian 74.25

Ket : Suhu dalam derajat Celcius (°C)

Penyebaran dan Karakteristik Sarang Berbiak Komodo

16

LL 103 merupakan sarang yang terletak di lereng bukit. Suhu harian di savana sangat tinggi mencapai 31,5º C dengan kelembaban harian cukup rendah yaitu 74,25 %, sedangkan suhu harian di dalam hutan gugur terbuka sebesar 27,75° C. Selisih suhu di kedua tipe vegetasi tersebut sangat tinggi, karena di sekitar sarang tidak ada vegetasi peneduh yang dapat dijadikan naungan. Suhu harian hutan gugur terbuka di sekitar sarang LL 64 sebesar 27,63° C, sedangkan suhu harian di savana 28º C dengan kelembaban harian sebesar 74,25%. Selisih suhu di dua tipe vegetasi tersebut tidak terlalu signifikan.

Secara umum habitat komodo di semua tempat hampir sama, suhu rata-rata 23° - 40 C dengan kelembaban berkisar 45% - 75%. Intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam suatu tipe vegetasi dipengaruhi oleh penutupan vegetasinya. Sarang komodo sebagian besar berada di hutan gugur terbuka (ODF) yang berbatasan langsung dengan savana hutan (SWL). Hal ini terkait dengan penyebaran komodo yang lebih memilih hutan gugur terbuka sebagai habitat utamanya. Selain itu terkait dengan perilaku berjemur yang dilakukan oleh komodo setiap pagi. Mulai pukul 07.00 komodo akan beraktivitas berjalan menuju savana untuk menaikkan suhu tubuhnya dengan berjemur. Setelah pukul 10.00 atau intensitas cahaya semakin tinggi, komodo akan kembali masuk ke dalam hutan untuk mencari tempat dengan intensitas cahaya yang lebih rendah.

Sebaran Ekologis Sarang Komodo (Varanus

komodoensis)

Sumber Air Air merupakan komponen penting dari suatu habitat

dan berperan sebagai faktor pembatas dalam mempengaruhi penyebaran satwaliar. Tetapi ketersediaan air bukan merupakan faktor pembatas utama bagi komodo betina produktif dalam pemilihan tempat bersarang. Hal ini dikarenakan komodo mempunyai kemampuan fisiologi di dalam menahan haus. Dalam pemenuhan kebutuhan minumnya, komodo mendapatkannya dari satwa mangsa yang dimakannya dan embun dengan cara menjilati daun, kayu dan rumput dengan lidahnya. Selain itu komodo mempunyai kemampuan termoregulasi untuk mengatur suhu dan cairan yang keluar dari tubuhnya. Sehingga walaupun terdapat banyak air dalam suatu sumber air, komodo akan menggunakannya hanya sedikit.

Taman Nasional Komodo merupakan daerah beriklim kering dengan tipe F (menurut Schmidt-Ferguson). Musim hujan terjadi hanya 3-4 bulan antara Desember-Maret. Kondisi ini menyebabkan ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan satwaliar sangat terbatas. Komodo betina melakukan aktivitas menjaga sarang selama 3-4 bulan atau sampai pada awal musim hujan. Setelah lapisan tanah

mengeras dan bau-bauan dari telur di dalam sarang sudah tidak dapat tercium oleh komodo lainnya, komodo betina meninggalkan sarangnya. Sungai yang terdapat di Loh Liang cukup banyak, tetapi hanya bersifat musiman. Sungai dialiri pada saat hujan saja dan itupun hanya ditempat yang relatif tinggi dengan lapisan sungai bebatuan.

Komodo betina penghuni sarang LL 103 (Nomor ID : 00-063A-309A) menggunakan sumber air untuk memenuhi kebutuhannya di genangan air pada sebuah sungai musiman (air 21, 22, 23) yang berjarak lebih dari 1 km dari sarang LL 103. Sumber air tersebut berada pada ketingian 53 m dpl. Air sungai tersebut mempunyai pH 4-4, 5 dengan salinitas 0 per mil, berada di tipe vegetasi hutan lebat tertutup (CDF) dengan vegetasi dominan kesambi dan bambu. Ketiga genangan air tersebut mempunyai ukuran rata-rata panjang 1,99 m, lebar 1,2 m, dan kedalaman 0,11 m.

Selain menggunakan air genangan di sungai musiman (air 21, 22, 23), komodo penghuni sarang LL 103 juga menggunakan sumber air yang terdapat di kolam manipulatif (air 7) dengan ukuran panjang 2,97 m, lebar 1,88 m, dan kedalaman 0,18 m. Kolam tersebut berjarak 315 m dari sarang LL 103. Pada saat penelitian kolam yang berada di tipe vegetasi hutan gugur terbuka kering sehingga tidak dapat diukur pH dan salitasnya. Kolam manipulatif tersebut juga terletak di dekat sarang LL 65 yang berstatus tidak aktif dengan jarak 15 m.

Air 13 merupakan kubangan yang terletak di sekitar pos jaga Loh Liang yang merupakan sumber air paling dekat dengan sarang LL 05 dengan jarak 285 m. Air kubangan ini berada di tipe vegetasi hutan pantai (CF) dengan jenis vegetasi dominan bidara (Zyzipus jujuba). Selain digunakan oleh komodo, air dengan pH 8,5 dan salinitas 0 per mil ini juga digunakan oleh rusa (Cervus timorensis), babi hutan (Sus scrova vittatus) dan burung. Komodo penghuni sarang LL 05 (Nomor ID : 00-063A-309E) menggunakan sumber air ini untuk memenuhi kebutuhan minumnya.

Air 16 merupakan muara sungai yang menggenang dengan ukuran panjang 58,5 m, lebar 7,5 m dan kedalaman 0,9 m. Sumber air ini terletak di dekat pantai dengan ketinggian 5 m dpl dan berada di tipe vegetasi Manggrove (MF) dengan jenis vegetasi dominan Avicennia sp. Sumber air ini tidak digunakan oleh komodo karena sifat airnya yang terlalu basa dengan nilai pH 10 dan kadar garam tinggi (38 per mil). Sumber air ini hanya digunakan oleh rusa (Cervus timorensis), babi hutan (Sus scrova vittatus) dan burung.

Kubangan yang terdapat di Loh Liang bahkan di seluruh pulau bersifat tidak permanen. Kubangan akan segera kering karena iklim yang begitu kering. Sejumlah 72,22 % (n = 13) kubangan berada di tipe vegetasi hutan gugur terbuka (ODF). Ukuran rata-rata kubangan dan bekas kubangan adalah panjang 5,6 m, lebar 3,38m, dan kedalaman 0,36 m.

Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 13 – 20

17

Tipe Vegetasi Sebesar 83,33% (n = 5) lokasi sarang komodo berada

di tipe vegetasi peralihan antara hutan gugur terbuka (ODF) dan savana hutan (SWL). Pohon-pohon yang terdapat dalam hutan gugur terbuka diantaranya asam (Tamarindus indicus), jarak (Jatropha curcas), kesambi (Schleicera Oleosa), kepuh (Sterculia foetida), kedondong hutan (Spondias pinnata), dan walikukun (Schoutenia ovata). Sedangkan 16,66% (n = 1) berada di tipe vegetasi padang savana dengan jenis vegetasi rumput Heteropogon contortus yang berbatasan langsung dengan hutan gugur terbuka dengan jenis pohon dominan walikukun (Schoutenia ovata) yaitu sarang lubang bukit (LL 103).

Banyaknya sarang yang berada di peralihan dua tipe vegetasi (ekotone) memungkinkan pencahayaan dengan intensitas yang lebih tinggi dari pada di tipe vegetasi hutan lebat tertutup (CDF). Selain itu memudahkan komodo betina yang sedang menjaga sarang untuk berjemur di savana dan dengan mudah menemukan mangsanya, karena rusa banyak ditemukan di savana untuk makan rumput. Alasan lain juga karena melimpahnya sumberdaya pakan seperti kadal, tokek, burung dan sarangnya, dan serangga sebagai penyedia pakan bagi anakan komodo (hatcling) yang baru menetas.

Satu sarang berada di tipe vegetasi padang savana yang berbatasan langsung dengan hutan gugur terbuka. Posisi sarang menghadap ke timur sehingga intensitas cahaya yang masuk ke dalam sarang cukup tinggi, namun intensitas cahaya akan berkurang apabila matahari condong ke barat karena terhalangi perbukitan.

Satwaliar dan Sumberdaya Pakan Komodo merupakan karnivora sejati dan bersifat

kanibal. Pakan utama komodo dewasa yaitu rusa, kerbau liar, babi hutan, kera, telur burung gosong dan kadal. Sedangkan jenis makanan komodo yang baru menetas diantaranya serangga, kadal kecil dan telur burung. Pemilihan sarang oleh betina produktif tidak terbatas pada sumberdaya pakan yang ada.

Menurut Jessop et. al. (2003), tidak ada bukti spasial yang menunjukan bahwa pemanfaatan sarang oleh betina ditentukan oleh kebutuhan habitat tertentu terkait posisi sarang satu sama lain di lembah terbesar bagian utara pulau. Jika dianggap bahwa di pulau komodo terdapat suatu wilayah habitat spesifik, yang menyediakan sumberdaya termasuk makanan dan perkembangan habitat dan akan mendukung offspring, maka diduga seperti halnya reptil lain, bahwa kepadatan aktivitas bersarang yang tinggi akan dijumpai. Penyebaran satwaliar dalam hal ini prey komodo di Loh Liang dan seluruh pulau terkait dengan tipe vegetasi yang dapat menyediakan makanan seperti padang rumput dan tersedianya air. Pada musim kemarau dimana sumber air sangat terbatas komodo akan lebih mudah untuk

mendapatkan mangsanya, termasuk komodo betina yang sedang menjaga sarang.

Pemilihan Sarang oleh Komodo (Varanus komodoensis)

Tipe dan Ukuran sarang Total sarang komodo (n = 6) yang ditemukan, empat

diantaranya bertipe gundukan. Sarang gundukan merupakan sarang yang dibangun oleh burung gosong (Megapodius reinwardt) dan telah diambil alih oleh komodo. Ada dua sarang aktif yang bertipe gundukan yaitu LL 64 dan LL 05. LL 64 mempunyai ukuran panjang 10,7 m, lebar 9,06 m, dan tinggi 0,98 m dengan jumlah lubang 5 buah. Ukuran rata-rata panjang lubang 0,61 m, lebar 0,31 m, dan kedalaman 0,95 m. Sedangkan sarang LL 05 mempunyai ukuran panjang 15,86 m, lebar 15,6 m, dan tinggi 0,99 m dengan jumlah 18 buah. Ukuran rata-rata panjang lubang 1,38 m, lebar 0,52 m, dan kedalaman 0,98 m.

Sarang gundukan aktif yang ditemukan mempunyai rata-rata ukuran panjang 13,8 m, lebar 12,33 m, dan tinggi 0,985 m dengan jumlah lubang 11,5 ( 12) buah dan ukuran rata-rata panjang lubang 0,99 m, lebar 0,42 m, dan kedalaman 0,97 m. Sedangkan dua sarang gundukan lainnya yang berstatus tidak aktif mempunyai ukuran rata-rata yang lebih pendek yaitu panjang 7,87 m, lebar 7,09 m, dan tinggi 0,95 m, dengan rata-rata jumlah lubang 5,5 ( 6) buah.

Dua sarang lainnya bertipe lubang bukit dan lubang tanah. LL 103 merupakan sarang lubang bukit aktif dengan ukuran panjang 8,63 m, lebar 6,89 m, tinggi 2,76 m dengan jumlah lubang 6 buah, meliputi lubang horizontal dan vertikal dengan kemiringan ± 45° ukuran rata-rata panjang lubang 1,1 m, lebar 0,42 m, dan kedalaman 1,295 m. Secara umum banyaknya lubang yang terdapat pada sarang merupakan lubang kamuflase untuk menghindari predasi dari komodo lainnya. Selain itu lubang dapat digunakan sebagai tempat tidur komodo betina pada saat menjaga sarang. Sarang lubang tanah (LL 65) yang ditemukan berstatus tidak aktif. Sarang ini berukuran panjang 3,14 m, lebar 1,6 m dan terdapat satu lubang horisontal kedalam tanah dengan kedalaman 1,53 m.

Terlihat adanya pemilihan oleh biawak komodo betina dalam penggunaan sarang burung gosong belum terpakai daripada sarang permukaan tanah dan sarang di bukit. Diperkirakan pemakaian sebagian struktur sarang ini menunjukan proses pemilihan yang disengaja oleh betina, juga menunjukan bahwa alternatif bersarang di tanah atau di tebing bukit tidak terbatas oleh kompetisi atau kekurangan habitat yang ada. Tiga dari total sarang (n = 6) berstatus aktif untuk tahun 2004 yaitu LL 5, LL 103, dan LL 64. Ketiga sarang tersebut telah digunakan oleh komodo betina yang sama pada tahun yang lalu (Tabel 2).

Penyebaran dan Karakteristik Sarang Berbiak Komodo

18

Table 2. Komodo betina produktif penghuni sarang aktif 2004

Nest code Pit tag

Head length (cm)

Head wide (cm)

Dorsal TBL (cm)

ventarl TBL (cm)

Av. SVL (cm)

Tail length (cm)

Weight (gr) Blood ID

LL 64 00-063A-22BA 15.4 7.6 198 197 98.4 99 21 - LL 103 00-063A-309A 16.7 8.1 226 223.5 109.5 115.3 32.35 - LL 05 00-063A-309E 14.85 10.2 209 206 115 91 24.6 K 9

Sumber data : Zoological Society of San Diego

Komodo mempunyai kebiasan untuk menggunakan sarang yang sama untuk meletakkan telurnya untuk musim bertelur berikutnya, hal ini juga terjadi di daerah Loh Sebita. Sebelum bertelur komodo mempersiapkan dirinya dengan kondisi tubuh yang baik yaitu dengan menyimpan cadangan lemak yang cukup banyak. Komodo dapat bertelur berturut-turut dalam dua tahun apabila kondisi tubuhnya sehat dan baik. Selama menjaga sarang komodo betina mengalami penurunan berat badan. Hal ini dikarenakan komodo betina kekurangan makanan tetapi masih dapat bertahan hidup dari cadangan lemak dari tubuhnya. Monitoring terhadap komodo betina produktif tahunan masih sangat sulit dilakukan . Keberadaan betina yang menggunakan sarang LL 65, LL 24, LL 30 sudah tidak dapat dimonitoring. Salah satu penyebabnya adalah sifat kanibalisme komodo sehingga memungkinkan komodo betina tersebut telah dimangsa oleh komodo lainnya.

Penutupan Vegetasi dan Vegetasi Dominan Sekitar Sarang Komodo

Keberhasilan penetasan telur komodo sangat ditentu-kan oleh kondisi di dalam sarang diantaranya suhu. Menurut Jessop et al. (2003) telur komodo memerlukan suhu untuk inkubasi sampai pada penetasan sekitar 30°C. Apabila ada pengurangan suhu yang signifikan akan memperlambat proses penetasan, tetapi apabila ada penambahan suhu yang signifikan maka telur akan rusak dan konsekuensinya telur tidak akan menetas. Suhu di dalam sarang cenderung stabil dan dipengaruhi oleh penutupan vegetasi di sekitarnya. Lima dari total sarang (n = 6) yang ditemukan mempunyai penutupan vegetasi 0-10% dan satu sarang mempunyai penutupan vegetasi sekitar sebesar 11-25%. Hal ini memungkinkan penyinaran yang cukup terhadap sarang. Penggunaan lokasi dengan penutupan vegetasi yang terbuka karena komodo menghindari adanya penumpukan serasah di atas sarangnya. Komodo selalu membersihkan sarangnya dari serasah dan ranting. Hal ini dilakukan untuk menghindari peningkatan suhu tanah akibat proses pembusukan ranting dan serasah oleh mikrorganisme. Kandungan Carbon organik sarang komodo aktif lebih rendah dari pada sarang gosong aktif. Rata-rata Carbon organik yang terdapat pada lapisan tanah bagian atas dan bawah sarang komodo sebesar 1,38 dan

1,23. Sedangkan rata-rata Carbon organik yang terdapat pada lapisan tanah bagian atas dan bawah sarang gosong sebesar 4,12 dan 4,6. Vegetasi dominan disekitar sarang adalah asam (Tamarindus indicus), sebesar 66,66 % (n = 4), tetapi ada satu sarang dengan dominasi vegetasi sekitar kesambi (Scheleicera oleosa). Satu sarang berada di tipe vegetasi padang savana yang didominasi oleh rumput (Heteropogon contortus) dan jenis pohon walikukun (Schoutenia ovata).

Sarang Gosong Sebagai Sumberdaya Tempat Bersarang Komodo

Menurut hasil survey yang dilakukan oleh Taman Nasional Komodo dan Zoological Society of San Diego (ZSSD) menunjukan di seluruh pulau, komodo lebih banyak menggunakan sarang gosong (sarang tipe gundukan) untuk meletakkan telurnya. Walaupun di beberapa tempat komodo membuat sarangnya sendiri dengan menggali tanah (tipe lubang tanah) dan menggali lubang pada tebing bukit (Tipe lubang bukit). Banyaknya sarang gosong yang digunakan komodo menunjukan bahwa gosong merupakan sumberdaya penting dalam kawasan yang menyediakan tempat bersarang bagi komodo. Betina biawak komodo secara khas memilih sarang burung gosong yang rata-rata secara signifikan lebih tersinari matahari. Diperkirakan bahwa proses pemilihan ini disebabkan karena lingkungan tersebut memiliki kondisi yang baik untuk inkubasi telur selama 180 hari hingga masa penetasan.

Di resort Loh Liang telah ditemukan sejumlah 34 sarang gosong yang masih aktif. Status aktif ditunjukan dengan adanya aktivitas penggalian (digging) baru di sarang dan sekitarnya yang biasanya dilakukan oleh sepasang burung gosong. Selain itu dapat dilihat dari jejak yang ditinggalkan di sarang dan sekitarnya. Burung gosong mempunyai kebiasaan dan aktivitas merawat sarang sehingga sarang gosong yang aktif juga ditunjukan dengan banyaknya serasah dan ranting yang ada di atas gundukan sarang. Kondisi ini berbeda dengan sarang komodo yang cenderung bersih dari serasah dan ranting-ranting di atasnya.

Ukuran rata-rata panjang sarang gosong 9,30 m, lebar 7,82 m, dan tinggi 1,25 m, dengan rata-rata jumlah lubang

Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 13 – 20

19

6,25 (6) buah. Ukuran dan jumlah lubang sarang burung gosong aktif mudah mengalami perubahan. Hal ini dikarenakan adanya penggalian dan penambahan tanah, serasah dan ranting oleh burung gosong setiap hari.

Sarang burung gosong kebanyakan berada di dalam tipe vegetasi hutan gugur terbuka (ODF) sebesar 79,41% (n = 27). Sarang lainnya berada di tipe vegetasi CF (hutan pantai) sebesar 14, 7% (n = 5) dan di peralihan hutan gugur terbuka dan hutan pantai sebesar 5,88% (n = 2). Sejumlah 52,90 % (n = 18) sarang burung gosong mempunyai penutupan vegetasi di sekitar sarang yang cukup rapat yaitu 76-100 %. Walaupun demikian menurut Tim Jessop sarang burung gosong mempunyai suhu sarang yang lebih tinggi daripada suhu sarang komodo sekitar 34°C. Hal ini dikarenakan telur gosong bersifat keras pada cangkangnya. Untuk memenuhi kebutuhan panas dalam proses inkubasi, maka burung gosong mengumpulkan serasah dan ranting di dalam sarangnya. Proses biologis dalam penguraian oleh mikroorganisme merupakan sumber panas yang membantu dalam meningkatkan suhu sarang. Sumber panas pada sarang burung gosong juga berasal dari sinar matahari. Bila suhunya terlalu tinggi maka burung gosong membuka gundukan tanah tersebut agar panasnya keluar sehingga suhu dalam sarang yang ideal dapat dipertahankan sekitar 34° C.

Jenis vegetasi dominan yang berada di sekitar sarang burung gosong adalah asam (Tamarindus indicus) sebesar 79, 41 % dari total sarang yang aktif. Hampir semua sarang gosong aktif berada dekat pohon yang merupakan pohon utama di dalam menaungi sarang.

Jenis interaksi yang terjadi antara sarang gosong dan beberapa satwa lainnya diantaranya adalah predasi. Aktivitas predasi banyak dilakukan oleh komodo. Komodo akan menggali sarang untuk mencari telur burung gosong. Sedangkan pada musim bersarang komodo betina produktif aktif mencari dan menggali sarang untuk meletakkan telurnya. Ini merupakan bentuk mekanisme awal pengambilalihan sarang burung gosong oleh komodo. Selain komodo, babi hutan juga sering menggali-gali sarang untuk mencari telur dan cacing. Hal ini dilakukan karena kondisi tanah yang mempunyai konsistensi ramah sehingga memudahkan dalam proses penggalian. Sejumlah 76,47 % (n = 26) sarang gosong aktif tidak mengalami ganguan oleh komodo maupun babi hutan. Dua sarang (LL 95 dan LL 31) merupakan sarang bersama (joinest) antara komodo dan burung gosong. Sarang ini dapat saja aktif untuk musim bersarang komodo tahun berikutnya. Kedua sarang tersebut mempunyai karakteristik yang sesuai dengan sarang komodo yaitu mempunyai penutupan vegetasi 0-10% dan 11-25%, dengan ukuran panjang rata-rata 11,57 m, lebar 9,39 m, tinggi 1,27 m dengan jumlah lubang 9 buah.

Menurut Sunanto (1998), aktivitas komodo yang dilakukan di sarang burung gosong meliputi aktivitas

menggali sarang untuk mencari telur burung gosong, mengawasi kegiatan burung gosong di sarang tersebut, memeriksa sarang dengan cara menjulurkan lidahnya untuk mengetahui letak telur dalam sarang, serta berjalan mengelilingi sarang untuk mencari posisi yang tepat untuk mengambil telur burung gosong. Dari hasil pengamatan belum pernah ditemukan burung gosong dimangsa oleh komodo. Hal senada juga dikatakan oleh petugas bahwa selama ini belum pernah petugas melihat komodo memakan burung gosong. Namun demikian mereka mengatakan ada peluang burung gosong dimakan komodo yaitu pada saat burung gosong bertelur.

Sarang Tidak Aktif dan Sarang Tua (oldnest)

Sarang tidak aktif merupakan sarang gosong yang sudah tidak dipakai lagi dan berpeluang menjadi sarang tua. Dalam kondisi sarang seperti ini maka burung gosong maupun komodo tidak akan menggunakannya. Ukuran sarang tidak aktif lebih kecil. Rata-rata panjangnya 7,85 m, lebar 6,98 m, dan tinggi 0,84 m, dengan rata-rata jumlah lubang 1,71 (2) buah. Lapisan tanah sangat keras, karena tanah lunaknya semakin tererosi. Beberapa sarang tidak aktif dan sarang tua ditemukan dengan lapisan tanah berbatu. Di Resort Loh Liang ditemukan 7 sarang baik yang tidak aktif maupun sarang tua. Sebesar 71,43 % (n = 5) sarang berada di tipe vegetasi hutan gugur terbuka dan dua lainnya ditemukan berada di savana hutan (SWL) dan peralihan antara hutan gugur terbuka dan savana hutan. Sebesar 42,86 % (n = 3) penutupan vegetasi sekitar sarang 11-25 % dengan jenis vegetasi dominan asam (Tamarindus indicus) sebesar 71,43 % (n = 5). Interaksi yang terjadi adalah penggalian oleh babi hutan terhadap sarang.

Telur dan Anakan Komodo (Hatchling)

Penggalian yang dilakukan pada sarang LL 05 dan LL 64 pada saat penelitian tidak ditemukan telur. Hal ini dikarenakan lokasi penggalian yang tidak tepat sehinga telur belum dapat ditemukan. Sampai penelitian ini selesai kedua sarang belum digali karena tidak adanya tenaga yang ahli yang dapat menggali dengan baik. Sehingga apabila dipaksakan untuk menggali dikhawatirkan akan merusak konstruksi sarang. Penggalian kemudian dilakukan di dua sarang di Loh Sebita. Dari kegiatan penggalian yang dilakukan di dua sarang di Loh Sebita di temukan telur yang masih utuh. Pada sarang LSB 01 ditemukan 29 telur, 4 diantaranya belum menetas, dan satu telur terdapat anakan yang gagal menetas. Di sarang LSB 01 juga ditemukan potongan tubuh hatcling diduga perilaku kanibalisme saat masih di dalam sarang. Sedangkan di sarang yang lain ditemukan 28 telur, empat diantaranya gagal menetas, satu terkena jamur dan dua belum menetas (Tabel 3).

Penyebaran dan Karakteristik Sarang Berbiak Komodo

20

Tabel 3. Ukuran telur komodo di Loh Sebita

No. Panjang (cm) Lebar (cm) Berat (gr) Keterangan 1 8.8 6.55 99 belum menetas 2 8.99 6.7 107 belum menetas 3 8.7 6.7 108 belum menetas 4 8.9 5.7 108 belum menetas 5 9.1 5.7 102 belum menetas

Rata-rata 8.90 6.27 104.8

Pada tahun 2003 di sarang LL 64 telah ditangkap 17

hatcling dan telah diberi ID dengan ukuran rata-rata panjang kepala 4,06 cm, lebar kepala 1,94 cm, panjang total tubuh atas 37,11 cm, rata-rata panjang tubuh 18,29 cm, panjang total tubuh bawah 41,67 cm, panjang ekor 18,8 cm dan berat badan 0,086 kg.

Tidak terdapat musim kawin yang jelas (kopulasi diamati terjadi pada hampir sepanjang tahun), namun mereka tampak menghindari musim hujan. Betinanya bertelur sekitar 15–30 butir dalam sarang yang dibuat dari pasir atau daun kering sekali setahun, bagian terbesar telur terdapat pada bulan Agustus–September. Kadang-kadang, betina bertelur di dalam sarang burung gosong. Masa gestasi sekitar 8,5 bulan dan saragnya dijaga hanya selama bulan-bulan pertama saja. Setelah menetas pada bulan Maret-April, satwa muda mandiri, kendati ukurannya kecil (rata-rata 80,3 gram dan panjang 30,4 cm) dan menghabiskan sebagian besar waktunya di pohon untuk menghindari dimangsa oleh komodo yang dewasa, anjing liar dan babi.

Strategi ini juga memungkinkan satwa komodo muda untuk memperoleh makanan seperti telur burung, burung muda, serangga, kadal dan sebagainya tanpa perlu bersaing dengan satwa dewasa (Taman Nasional Komodo, 2002).

KESIMPULAN DAN SARAN

Di resort Loh Liang ditemukan sejumlah 6 sarang, 3 diantaranya aktif untuk tahun 2004. Dalam pemilihan sarang, komodo betina cenderung menggunakan tipe sarang gundukan (66,66%), lainnya di lubang bukit (16,66%) dan lubang tanah (16,66%). Lokasi sarang paling banyak ditemukan di daerah lembah pada ketinggian 8 mdpl – 48 m dpl dengan topografi lahan datar (< 8%), kecuali satu sarang berada di lereng bukit pada ketinggian 78 m dpl dengan topografi lahan curam (35%). Sebesar 83,33% (n = 5) sarang berada di lembah pada tipe vegetasi hutan gugur terbuka yang berdekatan dengan padang savana dengan penutupan vegetasi ≤ 25 % dengan jenis vegetasi dominan asam (Tamarindus indicus). Faktor utama pemilihan sarang oleh betina produktif yaitu penutupan vegetasi yang terkait

dengan intensitas penyinaran dan suhu serta kemudahan dalam penggalian.

Ukuran sarang komodo lebih panjang dengan jumlah lubang yang lebih banyak daripada asarang gosong. Sarang gundukan aktif yang ditemukan mempunyai rata-rata ukuran panjang 13,8 m; lebar 12,33 m; dan tinggi 0,985 m dengan jumlah lubang 12 buah dan ukuran rata-rata panjang lubang 0,99 m; lebar 0,42 m; dan kedalaman 0,97 m. Sedangkan ukuran rata-rata panjang sarang gosong 9,30 m; lebar 7,82 m dan tinggi 1,25 m dengan rata-rata jumlah lubang 6 buah. Telur komodo mempunyai ukuran rata-rata panjang 8,90 cm, lebar 6,27 cm, dan berat 104,8 gram. Secara keseluruhan ukuran rata-rata hatchling yang ditangkap selama penelitian adalah panjang kepala 4,49 cm, lebar kepala 2,06 cm, panjang tubuh atas 50,53 cm, rata-rata panjang tubuh 20,25 cm, panjang total tubuh bawah 49,93 cm, panjang ekor 29,38 cm, lingkar ekor 5,43 cm dan berat 113,13 gr.

DAFTAR PUSTAKA

Fahrudin. 1998. Pendugaan Parameter Demografi Populasi Komodo (Varanus komodoensis Ouwens, 1912) di Pulau Komodo Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur. [skripsi]. Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

Jessop, T. S., J. Sumner, H. Rudiharto, D. Purwandana, M.J. Imansyah dan J. A. Phillips. 2003. Studi Distribusi, Penggunaan dan Pemilihan Tipe Sarang oleh Biawak Komodo : Implikasi untuk Konservasi dan Manajemen. Zoological Society of San diego, The Nature Conservancy, Komodo National Park.

Sunanto. 1998. Studi Interaksi Antara Komodo (Varanus komodoensis Ouwens, 1912) dengan Burung Gosong (Megapodius freycinet Gaimard, 1823) Di Pulau Komodo Taman Nasional Komodo Nusa Tenggara Timur. [Skripsi]. Jurusan Konservasi Sumberdaya Hutan Fakultas Kehutanan IPB. Bogor.

Media Konservasi Vol. X, No. 1 Juni 2005 : 21 – 26

21

PENCEMARAN INSEKTISIDA PADA TIGA SPESIES BURUNG AIR (PECUK HITAM, KUNTUL KECIL, DAN BLEKOK SAWAH)

DI AREAL PERSAWAHAN SUKAMANDI, SUBANG, JAWA BARAT

(Insecticides Pollution on the Three Water Birds Species (Little Black Cormorant, Little Egret and

Javan Pond Heron) in Rice-Field at Sukamandi, Subang, West Java)

LIN NURIAH GINOGA

Pengajar Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata Fakultas Kehutanan, IPB

ABSTRACT