Il Duca di Santo Stefano e il collezionismo di antichità a Taormina nel XVIII secolo, in...

-

Upload

beniculturali -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Il Duca di Santo Stefano e il collezionismo di antichità a Taormina nel XVIII secolo, in...

lA

Estratto dal Fascicolo N. 14 – aprile-giugno 2012 (Serie VII)

frAnCeSCo MUSColino

il dUCA di SAnto StefAnoe il CollezioniSMo di AntiChità

A tAorMinA nel XViii SeColo

MiniStero Per i Beni e le AttiVità CUltUrAli ©

Bollettino d’Arte

De Luca eDitori D’arte

nel xviii secolo sono attestate a taormina alcunecollezioni di antichità, la più celebre delle quali appar-tiene a biagio de spuches o de spucches duca disanto stefano (fig. 1), che nel 1745 ottiene da re carloiii di borbone la «sovra intendenza» sui monumentiantichi di taormina ed è il primo a compiere scavi erestauri nel teatro antico.

tra gli altri collezionisti, sono noti giovan battistala camiola, erudito cultore di storia patria; giovannidi giovanni (fig. 2), importante ecclesiastico e tra imaggiori studiosi siciliani della prima metà del secolo;ignazio cartella, autore di vari studi e, dal 1777,«regio custode» delle antichità di taormina.

poiché tutte queste raccolte — frutto, in gran parte,di ritrovamenti casuali avvenuti nella città e nel suo ter-ritorio — sono state precocemente smembrate e glioggetti che le componevano, tranne alcune eccezioni,sono dispersi, per ricostruire questo aspetto finorapoco noto del collezionismo settecentesco è necessarioaffidarsi soprattutto a fonti manoscritte,1) al carteggio eagli scritti di cartella, ai resoconti dei viaggiatori.

erudizione e collezionismo

per il doctor in utroque iure giovan battista lacamiola (1675–1760), «vir de veneranda antiquitateoptime meritus»,2) il collezionismo si affianca a un’in-tensa attività storiografica, rientrante in una tradizio-ne familiare.3) la camiola raccoglie anche iscrizioni,monete e sigilli e,

«per appagare il genio del duca di s(anto) stefano d(on)biaggio spucches delettante dell’antichità della communepatria e che formato avea un ottimo medagliere»,4)

gli dona un piccolo cippo marmoreo con dedicaalle theai hagnai (IG, xiv, 431) (figg. 3, in basso a sini-stra e 5),5) monete e il sigillo del vescovo leontios (fig.3, in basso a destra) poi edito da ficoroni.6) la camio-la possiede altri due sigilli bizantini (fig. 4, in alto),7)

29

francesco muscolino

il duca di santo stefano e il collezionismo di antichitàa taormina nel xviii secolo

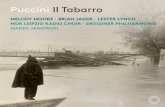

1 – caccamo (palermo), castello amato–de spuchesanonimo del xviii secolo: probabile ritratto dibiagio de spuches duca di santo stefano

2 – taormina, sagrestia della chiesa madre – pietrocatarinichia (xviii secolo): ritratto di giovannidi giovanni

1

A Paola Pelagatti

un anello con monogramma cruciforme (fig. 4, inbasso),8) un peso vitreo (fig. 4, in basso)9) e forse unmattone con bollo damos…a (IG, xiv, 2396, 1b).10)

più giovane di la camiola, e a lui legato da unastretta amicizia, oltre che dai comuni interessi eruditi,è giovanni di giovanni (1699–1753) (fig. 2), «gloria,ed ornamento della n(ost)ra patria, e di tutta la repu-blica litteraria»,11) in rapporti, tra gli altri, con lodovi-co antonio muratori, cui invia le trascrizioni di alcuneepigrafi taorminesi.12) a di giovanni si deve una vastaopera di raccolta di notizie sulla storia civile ed eccle-siastica di taormina, di cui si avranno, postume, soloparziali edizioni che, a differenza di quanto progettatodallo studioso,13) sono quasi del tutto mutile dellaparte epigrafica e numismatica.14) i suoi manoscrittisono ricchi di informazioni su oggetti (soprattutto epi-grafi, monete e sigilli) posseduti da suoi concittadini(figg. 3 e 4); egli stesso ritrova un mattone con bollodamos…a,15) possiede monete di tauromenion16) e con-serva il sigillo di un Konstantinos patrikios e strategos disicilia,17) da lui identificato con il personaggio citatonell’iscrizione del kastron di mola.18)

un’altra collezione di reperti archeologici cheaffianca un’intensa attività volta a ricostruire la storiadi taormina è quella dell’erudito e doctor in utroqueiure ignazio cartella (1713–1797), che nel 1777 ènominato «regio custode» dei monumenti antichidella città.19) a differenza di la camiola e di giovan-ni, cartella pubblica i risultati delle sue ricerche distoria patria, offrendo anche notizie sulla sua colle-zione e su quella del duca di santo stefano nelleMemorie per servire alla storia letteraria di Sicilia, nelsuo carteggio e nelle sue dissertazioni a stampa.20)

ritornato in patria dopo un periodo trascorso apalermo,

«si diede tutto alle notizie dell’antichità illustrando tutti imonumenti vetusti degni per altro d’ammirazione all’occhiodi eruditi viaggiatori, fece un buon raccolto di medaglie ene formava un ottimo medagliere,21) tenea molte iscrizzionein creta, ed in marmi, i quali con dispiacere dell’intendentirestarono assorti d’un incendio attaccatosi in sua casa».22)

nelle lettere inviate a domenico schiavo, cartellainforma degli acquisti che andavano ad arricchire lasua collezione e quella del duca. nel 1747 comunicail ritrovamento di un anello d’oro con iscrizione,venuto in possesso del duca, e si dispiace di non averpotuto «cavare il piombo», cioè, verisimilmente, rea-lizzare la copia di un sigillo.23) nel 1750 invia la«copia d’un piccolo rame rotondo, che qui in tavor-mina conservasi nel museo del sig(no)r duca di s.stefano»24) (fig. 6), sul quale schiavo pubblica unaDissertazione25) dove dà notizia di consimili oggettinella stessa collezione.26) cartella, inoltre, informa ilsuo corrispondente che «si sta faticando per la copiadell’altra iscrizione greca inedita del ginnasio»,27)

invia copia di un’insolita moneta «del basso imperio»posseduta dal duca e promette «certi impronti in ceradi alcune cose antiche». alla lettera del 4 gennaio175628) acclude «le impressioni di due sugelli dibronzo trovati in questa città pochi anni sono», unodi sua proprietà (fig. 7),29) l’altro del duca,30) e il 30marzo 1756 comunica di aver «fatto acquisto d’unmanico d’una diota di creta, o altro vase antico»31)

con un bollo, che poi spiega in una lettera del 15aprile.32) il 28 luglio33) manda la trascrizione di treepigrafi da lui acquistate e oggi disperse: un fram-mento, con l’iscrizione avg. pon. max. tr. pot.x.,34) sembra poi passato al duca;35) delle altre dueiscrizioni, in greco, una è funeraria,36) l’altra è cosìframmentaria da non essere interpretabile.37) cartel-la, inoltre, spedisce a schiavo anche varie curiosità.nel 1747 manda alcune «pietre»38) e, per provare l’e-sistenza di mosaici con tessere di pasta vitrea, invia, il27 giugno 1756,39)

31

palermo, biblioteca comunale, ms. qq h 129 – giovannidi giovanni: hIStorIA tAuroMenII urBIS:

3 – foll. 161v e 162ra sinistra, in alto, iscrizione funeraria (IG, xiv, 441),già in collezione allegria;al centro, iscrizione delle theAI hAGnAI, già in col-lezione la camiola e de spuches (oggi taormina,antiquarium del teatro antico);in basso, mattone con bollo, già in collezione alle-gria;a destra, in basso, sigillo di leontios vescovo ditaormina, già in collezione la camiola e de spuches

4 – fol. 162v – sigilli, anello e peso vitreo, già in colle-zione la camiola

5 – taormina, antiquarium del teatro antico – iscrizionedelle theAI hAGnAI (IG, xiv, 431), già in collezionela camiola e de spuches

6 – talismano di rame, già in collezione de spuches

(da d. schiavo, Sopra un talismano di rame degli eretici Basiliadi,in Saggi di dissertazioni dell’Accademia palermitana del Buon Gusto,

i, palermo 1755, tav. tra le pp. 138 e 139, incisione)

7 – signaculum bronzeo, già incollezione cartella

(da Memorie per servire alla storia let-teraria di Sicilia, palermo 1756, i.1,p. 60, incisione)

rinvenuto in località agonia per costruire una chiesanella sua baronia di Kaggi (odierna gaggi),57) la primatestimonianza finora nota dell’interesse del duca per leantichità risale al 1727, quando lo studioso olandeseJacques philippe d’orville scopre, murati all’internodella chiesa di san pietro, i due frammenti dell’iscri-zione dei ginnasiarchi (fig. 8) e, grazie all’intercessionedel duca e di la camiola, ottiene dall’arciprete il per-messo di farli smurare per poterli studiare.58)

nel 1742 il duca entra in possesso di un anellod’oro con un’iscrizione spiegata — in modo un po’fantasioso — da francesco ficoroni;59) già in passato,il duca aveva avuto contatti con il celebre antiquarioromano, che lo definisce «particolar mio padrone».60)

più volte menzionato,61) l’anello, oggi disperso, èquasi divenuto un “mito” per la storiografia locale,62)

ma doveva trattarsi, probabilmente, di un comuneanello bizantino, forse con la formula K(Úri)e bo(»qei)abbreviata e seguita da un nome proprio.63)

nel 1745 il duca ottiene dal viceré bartolomeocorsini, «per via» del tribunale del real patrimoniopresieduto dallo zio e omonimo biagio de spuches, la«sovra intendenza» sugli antichi monumenti di taor-

32

«uno scatolino con delle pietruccie di dette paste, nellequali vi osserverete da dieci, o dodeci colori diversi, e tuttibellissimi, ed essendo le pietre assai piccole, di sicuro for-mar doveano de’ vaghissimi lavori, e forse ancora delle bellefigure umane, o di animali».

sempre secondo cartella, «frammenti di mosaico dipasta di vetro di varj colori» provenienti dalla cosiddettazecca40) si conservano anche nella collezione del duca enel museo dei benedettini di san martino delle scalepresso palermo.41) il 10 settembre 1756,42) su richiesta dischiavo, cartella procura, affinché sia spedita a corte,«una cassa di lambicchi curiosissimi che voi chiamerestestalattiti» e «un fungo ben grande di consistenza lignea»,e assicura l’invio di «altre produzioni naturali».43) giàqualche anno prima aveva promesso «un paniere conalquanti ramoscelli di corallo, ed altre cosette».44) l’1marzo 175645) cartella, nell’ambito di un più ampiodiscorso sull’occupazione araba di taormina, menzionauna curiosa scoperta messa in relazione con tale evento:

«sappiate adunque, che in questa nostra città, pochi annisono, si scoverse una piccola caverna ripiena zeppa di fru-mento abbrustolito. il nostro signor duca di s. stefano, difelice ricordanza, ne fece raccorre più di un moggio, e loripose nel suo museo: altri dotti cittadini ne presero, ed ion’ebbi ancora la mia parte, della quale ve ne mando unaporzione in uno scatolino. per quanto da noi si congetturò,l’epoca di questo frumento abbruciato dee essere la stessadel saccheggiamento, e dell’incendio di tavormina, vale adire dell’anno 893».

oltre a la camiola, di giovanni, cartella e al ducadi santo stefano, si hanno sporadiche notizie dioggetti antichi conservati da altri cittadini in vista. lafamiglia corvaia, tra le più note della città,46) possiedeuna statuetta bronzea raffigurante due lottatori oforse, più precisamente, eracle e anteo,47) rinvenuta ataormina nel xvii secolo, passata al letterato messi-nese nicolò maria ciampoli48) grazie al suo matrimo-nio con domenica corvaia49) e venduta dagli eredi aun inglese nel 1773.50) il doctor in utroque iure giovanbattista allegria (1663 circa–1746), anch’egli di illu-stre famiglia51) e cultore delle patrie memorie,52)

custodisce un’iscrizione funeraria (IG, xiv, 441)53) eun mattone con bollo ERMAHRAKLEOS (IG, xiv,2396, 3)54) (fig. 3, in basso a sinistra).

la collezione del duca di santo stefano

la collezione che sovrasta tutte le altre per fama eper numero di oggetti è quella di biagio de spuchesduca di santo stefano (1696 circa–1752), esponentedi una potente famiglia di origine spagnola con vastiinteressi economici a taormina e nel suo territorio,oltre che in altre parti dell’isola.55) il duca

«fù un cavaliere erudito nell’umane lettere, e delettantedell’antiche memorie di n(ost)ra patria, formò in sua casaun ottimo studio di medaglie, e di scelti monumenti antichiin gran parte in tavormina scoperti».56)

dopo un esordio non certo promettente intorno al1717, con l’utilizzo dei blocchi di un edificio antico

8 – taormina, antiquarium delteatro antico – i due frammentidell’iscrizione dei ginnasiarchi(IG, xiv, 422), già in collezionede spuches

mina, riconoscimento ufficiale dei suoi interessi“archeologici”.64) l’anno dopo, i due frammenti dell’i-scrizione dei ginnasiarchi passano nella sua collezio-ne65) e, tra il 1747 e il 1749, il duca conduce lavori disterro e restauro nel teatro antico; alcuni elementilapidei in cattivo stato sono venduti per finanziareinterventi di consolidamento dell’edificio.66) questiscavi sono anche un’occasione per arricchire la suacollezione, tanto che sul duca si forma una sorta divulgata negativa, in gran parte immeritata, che loaccusa di essere stato un devastatore del monumen-to.67) secondo cartella, dopo aver rinvenuto nell’or-chestra vari elementi architettonici,

«le basi, i capitelli, e porzione delle suaccennate colonnenel medesimo teatro si collocarono, e delle altre si costrussel’altare grande della chiesa madre;68) a riserva d’un capitel-lo de’ grandi, che trovasi situato sopra un pezzo delle sud-dette colonne di marmo cipollino nel cortile del riferito sig.duca di s. stefano; ove pure conservansi due piccole sta-tuette senza capo, una di pietra di siracusa, e l’altra dimarmo con un serpe nel petto, ed altri frantumi di anti-chità, e d’iscrizioni greche, e latine in varie parti dellacittà ritrovate».69)

se delle due statue, una delle quali raffigura igea,70)

non si trova più menzione, i «frantumi … d’iscrizionigreche, e latine» sono, con ogni probabilità, quellitrascritti, nella seconda metà dell’ottocento, rispetti-vamente da georg Kaibel71) e da hermann dessau;72)

anche tali iscrizioni sono disperse.73)

il duca raccoglie, inoltre, colonne e frammentiarchitettonici trovati in città;74) è quindi possibile che

non tutte le colonne all’interno e all’esterno (figg. 10 e11) del palazzo provengano dal teatro antico. È inol-tre verisimile che alcuni oggetti della collezione sianostati rinvenuti nelle vaste proprietà del duca, che siestendevano anche in zone archeologiche come il sitodell’antica naxos o la contrada dell’agonia.75)

la collezione del duca è ospitata principalmente nelsuo palazzo cittadino (figg. 9–11),76) uno dei più son-tuosi della città, tanto da ospitare, nel 1714, il re vitto-rio amedeo ii di savoia e sua moglie.77) negli anni ‘40,e fino alla morte del duca nel 1752, la collezionediventa una tappa obbligata per gli eruditi viaggiatori.vito maria amico, benedettino del monastero di sannicolò l’arena di catania, ritiene inutile parlare «decimelio in ducis s. stephani eleganti domo» perché«antiquitatum cultoribus notissimo»;78) egli stesso vi sireca per studiare l’iscrizione dei ginnasiarchi.79) nel1749 il principe di torremuzza cita la collezione delduca tra le cose più notabili di taormina, dopo la“naumachia” e il teatro antico e non tralasciando dimenzionare l’anello d’oro.80) anthony askew, studiosoe bibliofilo, e l’epigrafista thomas blackburne, chevisitano taormina rispettivamente nel 1748 e nel1749, si interessano, in particolare, dell’anello d’oro,dell’iscrizione dei ginnasiarchi e della dedica alle theaihagnai.81) il domenicano milanese giuseppe allegran-za,82) nel 1751, offre importanti informazioni sia sugliscavi del duca nel teatro antico sia sulla sua collezione:

«nella scavazione ivi fatta fare dal signor duca di s. stefa-no negli anni 1748. e 49. si trovò fra una colonna e la suabase una medaglia d’argento di alessandro severo, onde

33

9 – Jean dambrun: veduta di taormina (incisione da un disegno di louis Jean desprez): da sinistra, la chiesa e il conventodi san domenico, il palazzo de spuches, la torre dell’orologio, la chiesa di san giuseppe

(da J.c.r. de saint–non, Voyage pittoresque ou description des royaumes de naples et de Sicile, iv.1, à paris, 1785, tav. 20)

siccome non hanno alcun rilievo, e le figure sonovi incavate,così pare che possan essere state piuttosto forme de’ voti,che altrimenti. furono trovati fra le rovine di un tempio,oggi ivi detto di s. pancrazio».85)

lo stesso allegranza menziona anche, nella colle-zione del duca,

«molt’altri pezzi di creta finissima, altri bianchi e rossi,altri rossi con nere simboliche figure, altri, per quanto mirisovviene, con oro, e per sino un piatto di color bianco configure turchine, oltra certi fondi di vasi con figurine a rilie-vo bellissime» e «una laterizia forma» di «idoletti fenicj»,86) eancora «talismani» a forma di «perforate pietre … nellequali si veggono varj segni del zodiaco».87)

particolarmente pregiata doveva essere la raccoltanumismatica,88) con numerosi esemplari tauromenita-ni; monete di tauromenion e naxos sono, del resto,

34

s’arguisce, che regnante questo imperadore sia ristorato edornato questo teatro. questa medaglia per anche calcinatala conserva il detto signor duca nel ricco suo medagliere,che espressamente mi portai a veder fuori di città in unavilla, ove egli si stava, e lo trovai ricchissimo, e nobilmenteda suo pari tenuto, e distribuito. nel museo poi, che ilsignor duca tiene in città, vidi due greche iscrizioni inmarmo dell’antico ginnasio di taormina; una stampata dalsignor muratori, e l’altra inedita, ma un po’ guasta,83) talchéio non ho avuto la pazienza di copiarla. ha egli pure un’al-tra iscrizione similmente greca in marmo, riportata puredal signor muratori.84) ha eziandio due frammenti di terracotta, i quali per ciò, che vi apparisce, sembrano due votifatti ad iside. mi disse poi il signor d. ignazio (Cartella),che nel museo vi sia ancora un altro pezzo di terra cotta aguisa di patera, in cui si vede un serpe in mezzo ad unacorona d’ulivo. il che potrebbe dirsi voto ad esculapio. ma

10 e 11 – taormina, palazzo de spuches – portone che immetteva nel cortileveduta di sguincio e frontale

attestate nelle raccolte locali.89) sulla presenza di «vasifigurati» nella collezione del duca, un indizio è offertoda salvatore maria di blasi il quale, ad anton france-sco gori che chiede disegni per la raccolta da lui pro-gettata,90) elenca, tra le collezioni nelle quali si ripro-mette di trovare vasi da far disegnare, quella del ducadi santo stefano; le sue richieste, però, rimangonosenza risposta.91)

da allegranza si ricava come la collezione, al tempodel duca, fosse custodita, oltre che nel palazzo cittadi-no, anche nell’edificio che sorgeva in località agonia ovillagonia (figg. 12 e 13).92) nella «casina dell’agonia»è trasportato un sarcofago di pietra scoperto nel1748, con il suo corredo;93) si tratta, verisimilmente,della

«grandissima conca ovale di pietra di siracusa, con bellemodonature (sic) e con fogliami divisi in sei scompartimen-ti»

che, nella seconda metà dell’ottocento, giuseppede spuches94) vede trasformata in vasca, con inciso ildistico: «respice, quae fueram parcarum saeva mini-stra; | me nunc praestanti corpore nympha tenet».95)

la collezione dopo la morte del duca

alla morte di biagio, i titoli e il patrimonio sonoereditati, in successione, dai figli giovan battista (m.1780), marco (m. 1783), antonio (m. 1799),96) chemuoiono senza eredi maschi, e infine giuseppe (m.1823),97) che riesce a ottenere anche i titoli di principe

35

12 – caccamo, castello amato–de spuchesanonimo del xix secolo: quadro–orologio con veduta del palazzo de spuches a villagonia

11

delle monete greche d’argento del tesoretto rinvenu-to a naxos nel 1851–1852.103)

nel palazzo cittadino restano le iscrizioni e i fram-menti architettonici. ancora nel 1834 la «casa delsignor duca di caccamo»,104) forse proprio per la pre-senza della raccolta archeologica è, per l’arcipreterosario castorina, il luogo più idoneo per conservarequattro rendiconti finanziari appena scoperti.105) l’edi-ficio passa ai conti paladini intorno al quarto/quintodecennio dell’ottocento ed è trasformato in albergoverso la fine dello stesso secolo (hôtel belle vue, poimétropole). i due frammenti dell’iscrizione dei ginna-siarchi e la dedica alle theai hagnai sono ancora pre-senti nel palazzo dopo il cambio di proprietà106) e sonopoi trasportati nella chiesa madre di taormina.107)

a proposito dei frammenti architettonici e scultorei,il visconte di marcellus annota che

«on nous fait voir, dans la cour toujours ouverte du palaisdu duc de San–Stefano, des fragments de sculptures de plu-sieurs âges, enchâssés dans les murs; tous ne sont pas indi-gnes de nos regards»;108)

george dennis, menzionando il «palazzo del contepaladino», afferma che

«in the cortile within are preserved some antiquities fromthe theatre and other parts of the ancient city, architecturalfragments, and one long greek inscription in smallletters».109)

altre menzioni sette/ottocentesche potrebbero esse-re, almeno in parte, di seconda mano.110) le colonne,rimaste all’interno dell’edificio nel periodo in cui ètrasformato in albergo,111) e anche durante il suo lungoabbandono, sono state recuperate durante i lavori diristrutturazione conclusisi con la riapertura dell’hôtelmétropole nel 2010, e sono dislocate in vari ambientidell’edificio.112)

36

di galati e duca di caccamo appartenenti alla famigliamaterna (amato), la cui linea maschile si era estinta.nel testamento di giovan battista in favore del fratel-lo marco è citato il

«museo esistente nella galleria del palazzo. un medaglie-re seu stipo di noce con dentro la raccolta di monete antiched’oro, argento e rame e numero nove idolette di brunzo eduna serpe di brunzo altra piccola somigliante con decoro aduna medaglia di rame».98)

la collezione numismatica, negli stessi anni, è men-zionata, oltre che da cartella, anche dal barone astutodi noto, importante collezionista, in una lettera alprincipe di torremuzza99) e, verso la fine del secolo,dal benedettino salvatore maria di blasi, fondatoredel museo presso il monastero di san martino dellescale, che si interessa più volte all’acquisto della rac-colta.100) nel 1800 il medagliere è a catania, perchéraimondo san martino principe del pardo, marito difrancesca paola de spuches, figlia di antonio, se neera appropriato indebitamente, inducendo lo zio giu-seppe de spuches, che nel 1799 era diventato erede disuo fratello antonio nei titoli e nel patrimonio, a rivol-gere al re un’istanza per ottenerne la restituzione.

nel corso dell’ottocento, i legami dei de spuchescon taormina e il suo territorio si diradano, anche seessi e le famiglie con loro imparentate continuano adavervi proprietà e interessi.101) in base alla documen-tazione finora nota, è difficile seguire le vicende dellacollezione. nel 1842 giovan battista de spuches pro-mette allo studioso e collezionista messinese giusep-pe grosso cacopardo l’invio di tutte le monete chesaranno ritrovate a taormina e dintorni,102) ma nonsembra essere interessato in prima persona al colle-zionismo numismatico. qualche anno dopo vittoriade spuches, duchessa di santo stefano, acquista parte

13 – il palazzo de spuches a villagonia in una cartolina di fine xix–inizi xx secolo

le altre sculture «provenienti dal teatro di taormi-na» menzionate da gabrici sono una testa di vene-re,115) una testa di augusto,116) una testa di divinitàfemminile (diana?),117) «teste di magistrati romani,applicabili a statue togate di epoca augustea e antoni-niana».118)

allo stato attuale della ricerca, non vi sono argo-menti né per smentire né per convalidare la tradizio-ne della provenienza dal teatro antico, anche se è sor-prendente che nessuno degli autori coevi che parlanodegli scavi del duca di santo stefano e della sua colle-zione accennino a queste sculture. in assenza di altrielementi, comunque, è prudente sospendere il giudi-zio e astenersi dall’avanzare ipotesi.

incerta è anche la pertinenza all’originaria collezio-ne del duca di un’iscrizione finanziaria (IG, xiv, 428)che si conservava murata nell’atrio del palazzo. noncitata da nessuno degli studiosi settecenteschi, dopouna dubbia menzione di dennis,119) il primo a trascrive-re questa iscrizione è eugen bormann nel 1867. men-zionata ancora da vari studiosi,120) l’iscrizione scomparedurante il lungo periodo di abbandono dell’edificio,

37

14 – palermo, soprintendenza per i beni culturalie ambientali – testa di niobide, già in collezionesan martino de spuches alliata di villafranca

(da reperti archeologici, catalogo della casa d’aste pandolfini,firenze, 30.xi.2004, p. 131)

oggetti di dubbia pertinenza alla collezione delduca di santo stefano

nel 1951 ettore gabrici pubblica una testa di niobi-de (fig. 14)113) conservata a palermo dalla principessavittoria alliata di villafranca, nata san martino de spu-ches dei duchi di santo stefano (1890–1971), vedovadel principe gabriele alliata e moglie, in secondenozze, dello stesso gabrici.

lo studioso scrive che«secondo una tradizione, mantenutasi costante nella

famiglia dei duchi di santo stefano, la testa proviene dallerovine del teatro di taormina, dove fu rinvenuta, circa duesecoli fa, insieme con altre sculture in marmo, di minor pre-gio, che restarono conservate per lungo tempo nel palazzodi villagonia in territorio di taormina di proprietà dellasuddetta famiglia dei duchi di s. stefano, finché nel 1909all’incirca il palazzo fu espropriato per ragioni di pubblicautilità e demolito per dar luogo all’ampliamento dellaodierna stazione di taormina. in conseguenza di tale espro-priazione le sculture antiche passarono in una villa, appar-tenente oggi alla medesima principessa san martino,anch’essa situata nel territorio di taormina e propriamentenella località denominata “pietraperciata” … questa ultimaneanche fu sede definitiva delle sculture, le quali alcuni annifa vennero ritirate dalla principessa nella sua abitazione dipalermo al palazzo villafranca, dove oggi sono visibili».114)

15 – taormina, giardino dell’hôtel métropolegià palazzo de spuches – testa di giove e colonne antiche

(fotografia della metà circa del xx secolo)

prima della sua riapertura nel 2010.121) anche quest’e-pigrafe, dunque, scoperta in un momento imprecisato,sarebbe stata trasportata in questo palazzo o sotto i despuches, o sotto i successivi proprietari conti paladini,coinvolti nella tutela delle antichità di taormina.122) lascelta del palazzo potrebbe essere stata motivata anchedalla presenza, al suo interno, di altre iscrizioni e reper-ti archeologici. ancor meno si conosce una testa digiove (fig. 15), tardivamente menzionata e anch’essaandata dispersa durante l’abbandono dell’edificio.123)

taormina e il collezionismo “esterno” nel xviiisecolo

taormina appare ben inserita nella rete di scambi eacquisti che caratterizza il collezionismo settecentesco:si pensi, ad esempio, alle due iscrizioni funerarie ditaormina, rispettivamente nella collezione del principedi biscari a catania124) e in quella del barone astuto difargione a noto (fig. 16),125) ai frammenti di mosaicoda taormina nel museo dei benedettini di san martinodelle scale presso palermo,126) ai «some good etruscanvases found at taormina» visti da James byres nel 1766in una imprecisata raccolta messinese.127)

le monete di tauromenion e naxos (fig. 17), chedestano una precoce attenzione tra gli studiosi,128)

sono presenti in varie collezioni129) e sono abitualmen-te acquistate dai viaggiatori.130) ignazio cartella donaa salvatore maria di blasi, per il museo di san marti-no delle scale, una moneta di naxos con la legenda‘Ass…noj,131) della quale il principe di torremuzza, apiù riprese, chiede un altro esemplare, data lararità.132) cartella mantiene a lungo un ruolo di infor-matore/mediatore; oltre alle notizie fornite a domeni-co schiavo nel 1747–1756,133) infatti, egli comunica atorremuzza, nel 1780, il ritrovamento di una statuettabronzea e di un mortaio di pietra con decorazione abassorilievo e (dubbia?) iscrizione, poi passati nelmuseo dei benedettini di catania.134) qualche annodopo dona al principe di torremuzza un «piomboantico» e una «piccola croce»135) e, nel 1794, invia asalvatore maria di blasi una «patera di rame», con lasperanza, poi non concretizzatasi, che fosse acquistatadal governo.136)

osservazioni conclusive

come si evince dai dati sopra esposti, il collezioni-smo di antichità a taormina ha una dimensione perpiù aspetti “locale”. gli oggetti collezionati, infatti,sembrano tutti provenire dalla città e dai suoi dintor-ni e non vi sono menzioni di acquisti sul mercato anti-quario esterno neanche da parte del duca di santostefano, certamente il collezionista con maggioridisponibilità economiche. più che da finalità “esteti-che”, tutti i collezionisti meglio noti, di giovanni, lacamiola, il duca, cartella, appaiono interessatisoprattutto all’oggetto antico come mezzo per rico-struire la storia della città, come concreto strumentodi ricerca da affiancare alle fonti letterarie e allo stu-dio dei monumenti antichi.

appendice

vicende conservative dell’iscrizione dei ginnasiarchi

nel 1727,137) lo studioso olandese Jacques philippe d’or-ville visita la chiesa di san pietro con un’anonima guida e«in angulo quodam obscuro duos lapides parieti infixos con-spicati, propiusque facti, aliquot literas vix dignoscimus;nam calce dealbati erant. ibi ducem nostrum super his rogi-tamus; ille dicit esse lapides graecos, & olim Jesuitamquemdam dixisse, continere tributorum enumerationem,quae tauromenitani augusto adpenderant. quare nonmediocriter hos legendi cupiditate incensus, ubi reverteram,intercedentibus nobilissimis viris duce st. stephani & Joan-ne baptista la caniola (sic), ab archipresbytero veniamimpetravi lapides hos ex pariete eximendi, & in conclave,quod apud patres capucinos amoenissimum habebamus,conportandi».138)

a d’orville dunque si deve la “scoperta” di questa epi-grafe, commemorata anche nell’elegia in suo onore scrittada pieter burman(n) iunior e collocata all’inizio dei Sicula:

38

16 – iscrizione funeraria cristiana IG, xiv, 447 (da taormina,già in collezione astuto a noto) ora a palermo, museo

archeologico regionale “a. salinas” (incisione)(da a. gallo, Descrizione istorica, ed antiquaria dell’antico teatro di

tavormina, in opuscoli di autori siciliani, xix, palermo 1778, tav. 7)

tauromenitani vel saxa atletica ludiIn tabulas vigili duxit ab arte manus.

tantae molis erat Siculas reparare ruinas,Inque nova veterem quaerere trinacriam! 139)

la trascrizione e l’ampio commento dell’iscrizione saran-no pubblicati postumi, nel 1764, a cura dello stesso bur-man(n).140)

È ipotizzabile che l’iscrizione, dopo essere stata studiata dad’orville, sia tornata nella chiesa di san pietro, perché nel1739 giovanni di giovanni, inviando il testo di uno dei fram-menti a lodovico antonio muratori, cui si deve, nel 1742, l’e-ditio princeps, precisa che l’iscrizione «extat intus ecclesiamss. principu(m) apost(olorum) petri, et pauli».141) nel 1746 ilduca ottiene che l’iscrizione dei ginnasiarchi passi nella suacollezione; tale passaggio è registrato in una «pubblica scrittu-ra»142) e anche in un’epigrafe, forse coeva.143) i due frammen-

ti dell’iscrizione rimangono nel palazzo del duca anche dopola sua morte144) e dopo l’acquisto dell’edificio da parte deipaladini.145) l’iscrizione, in un momento imprecisato ma col-locabile intorno alla metà dell’ottocento, passa nella chiesamadre, forse perché, a causa del suo rinvenimento nella chie-sa di san pietro, era considerata di proprietà ecclesiastica.anche la dedica alle theai hagnai è trasportata nella chiesamadre. otto benndorf, nel 1867, trova i due frammenti del-l’iscrizione dei ginnasiarchi «in pariete aedis primariae146)

tauromenitanae insertas … et ut ex pariete eximerentur effe-cit».147) nello stesso anno, «in ecclesia cathedrali» eugen bor-mann vede la dedica alle theai hagnai.148) le iscrizioni sonoconservate nella cappella della madonna, a destra dell’altaremaggiore,149) e poi in sagrestia.150)

nel 1945 il soprintendente luigi bernabò brea riesce aottenere che le iscrizioni gli siano consegnate dall’arciprete

39

17 – monete di naxos e tauromenion, incisione

(da J.c.r. de saint–non, Voyage pittoresque ou description des royaumes de naples et de Sicile, iv.2, à paris, 1786, tav. tra le pp. 372 e 373)

salvatore maria cacopardo «a titolo di deposito, restando-ne, la proprietà alla chiesa tauromenitana», come docu-mentato dal carteggio conservato nell’archivio parrocchialedi taormina trascritto di seguito.151) da allora le due epigra-fi sono conservate nell’antiquarium presso il teatro antico.

Doc. 1152)

messinaill(ustrissi)mo e rev(erendissi)mo mons(ignor) arcipretetaorminainvio la lettera da rinviare al soprintendente di siracusa

secondo quanto lui mi scrive richiedendomi i tre fram-menti alla cui richiesta ella avrebbe aderito –

con ossequiFirma illeggibile

Doc. 2153)

messina 15 – 11 – 945ill(ustrissi)mo e rev(erendissi)mo mons(ignor) arcipretetaorminapartecipo la lettera della r(egia) soprintendenza alle anti-

chità di siracusa in merito alle epigrafi greche di cotestaex cattedrale per sua norma –

“mentre sentitamente si ringrazia per il nulla osta concesso,si dà assicurazione che, all’atto del ritiro dei tre frammen-ti di età ellenistica da depositarsi nel museo del teatroantico di taormina, sarà rilasciata da questa amministra-zione la dichiarazione che sarà concepita secondo i desi-derati di cotesta spettabile autorità diocesana.

con ringraziamenti ed ossequiil soprintendente

luigi bernabo brea”con ossequi

Firma illeggibile

Doc. 3154)

siracusa 9 maggio 1946ill(ustrissi)mo mons(ignor) arciprete ditaorminae per conoscenza a s(ua) e(ccellenza) l’arcivescovo dimessinaoggetto: taormina – iscrizioni greche della matrice.questa soprintendenza dichiara di aver preso in consegna e

trasportato nel piccolo antiquarium tauromenitanoannesso al teatro greco di taormina le due iscrizioni giàesistenti murate nella sacrestia di cotesta matrice e preci-samente:

1) – la ben nota tavola dei ginnasiarchi di tauromenion(Kaibel, Inscriptiones Graecae Siciliae et Italiae, n. 422)in due frammenti misuranti l’uno m 1.04 x 0.39 x 0.22 el’altro m 0.72 x 0.29 x 0.20.

2) – un’iscrizione dedicatoria alle Qeaˆ `Agna…155) (Kaibel,I(nscriptiones) G(raecae) S(iciliae et) I(taliae) n. 431)misurante m. 0.38 x 0.15 x 0.08.

nonché una piccola tabella marmorea moderna ricordanteil trasporto di dette iscrizioni dalla chiesa di s(an) pietroalla matrice,156) avvenuto il 7 nov(embre) 1746.

tali iscrizioni la r(egia) soprintendenza alle antichità rice-ve a titolo di deposito, restandone, la proprietà alla chie-sa tauromenitana giusta l’accordi presi con cotestarev(erenda) arcipretura e con la curia arcivescovile dimessina.

la soprintendenza si impegna a sistemare decorosamente /tali iscrizioni nel complesso dei materiali archeologicidell’antica tauromenion nel predetto antiquarium.

il soprintendentealle antichità

Luigi Bernabò Brea

Per l’aiuto offertomi nella stesura di questo lavoro, ringra-zio sentitamente la dott.ssa Maria Costanza Lentini, il dott.Marco Buonocore; i miei ringraziamenti vanno anche allaprof.ssa Giulia De Spuches, ai signori Linetta e richardKockel, rita Lo Bello, Giuseppe Mercurio, Giuseppe Pollina,Alberto Vasta e a don Salvatore Sinitò. Mia, naturalmente,rimane la responsabilità per ogni errore o imprecisione.

referenze fotografiche: si pubblicano su concessionedell’Assessorato per i per i Beni culturali e dell’Identità sici-liana della regione siciliana, Dipartimento regionale deiBeni culturali e dell’Identità siciliana le figg. 1 (eseguita dalfotografo Giuseppe Pollina di Caccamo su gentile indicazio-ne della sig.ra rita Lo Bello del Comune di Caccamo) e 12(eseguita dall’autore); con autorizzazione della dott.ssaMaria Costanza Lentini, direttore del Parco Archeologico dinaxos, taormina, Francavilla e dei comuni limitrofi, le figg.5 (eseguita dall’autore) e 8 (eseguite dal fotografo AlfioGarozzo di Catania); con autorizzazione di don SalvatoreSinitò, arciprete di taormina, la fig. 2 (eseguita dall'autore);con autorizzazione della Biblioteca Comunale di Palermo, lefigg. 3 e 4. La fig. 13 è stata gentilmente fornita da Giusep-pe Mercurio, la fig. 14 dalla Casa d’aste Pandolfini diFirenze, la fig. 15 dalla famiglia Kockel per il cortese trami-te di Alberto Vasta. Le figg. 10 e 11 sono dell’autore.

abbreviazioni bibliografiche

allegranza 1755 = g. allegranza, Lettere famigliari di unreligioso domenicano toccanti varie singolari antichità,fenomeni naturali, vite, ed opere di alcuni uomini illustridel regno di Sicilia, e Malta, in Giornale de’ letterati,1755, pp. 1–18, 46–55, 65–81, 107–125, 161–172.

allegranza 1781 = g. allegranza, opuscoli eruditi latinied italiani, cremona 1781.

amico 1757–1760 = v. m. amico, Lexicon topographicumSiculum, catanae 1757–1760.

cartella 1774 = i. cartella,157) Lettera intorno a’ pregidell’antica città di taormina, in opuscoli di autori sicilia-ni, xv, palermo 1774, pp. 142–168.

cartella 1777 = i. cartella, Discorso istorico–criticointorno all’origine della città di taormina, in opuscoli diautori siciliani, xviii, palermo 1777, pp. 153–242.

Catalogo dell’uomini illustri = Catalogo dell’uomini illustriin santità, armi, lettere, dignità tauromenitani, e nassici,in raccolta di varie scritture, foll. 212–281.

d’orville 1764 = J.p. d’orville, Sicula, amstelaedami1764.

40

di giovanni ms. = g. di giovanni, historia tauromeniiurbis, ms. qq h 129 della biblioteca comunale di paler-mo (xviii secolo).

di giovanni [1870] = Storia ecclesiastica di taormina,opera inedita di mons. giovanni di giovanni tradotta dallatino e continuata sino a’ nostri giorni dal sac. petroniogrima, palermo 1870.

gabrici 1951 = e. gabrici, La niobide di taormina, inMonLinc, 41, 1951, coll. 677–698.

Memorie 1756 = Memorie per servire alla storia letterariadi Sicilia, palermo 1756.

muratori 1739–1742 = l.a. muratori, novus thesaurusveterum inscriptionum, mediolani 1739–1742.

muscolino 2007 = f. muscolino, I “ragguardevoli antichimonumenti” di taormina. epistolario di Ignazio Cartellacon Domenico Schiavo, Gabriele Lancillotto Castelli ditorremuzza e Salvatore Maria Di Blasi (1747–1797), inMediterranea. ricerche Storiche, 4, n. 11, 2007, pp.581–616.

muscolino 2008 = f. muscolino, Giovanni di Giovanni,le epigrafi greche di taormina e il carteggio con LudovicoAntonio Muratori, in Zeitschrift für Papyrologie und epi-graphik, 167, 2008, pp. 119–134.

muscolino 2011 = f. muscolino, La «conservazione» deimonumenti antichi di taormina (1745–1778), in Medi-terranea. ricerche Storiche, 8, n. 21, 2011, pp. 161–184.

muscolino c.d.s. = f. muscolino, epigrafi funerarie gre-che e latine di taormina, in rivista di archeologia cristia-na, in corso di stampa.

raccolta di varie scritture = raccolta di varie scritture sullacittà di taormina, ms. qq h 272, biblioteca comunale dipalermo (xviii secolo).

rizzo 1902 = g. rizzo, taormina e i suoi dintorni. Storia,architettura, paesaggio, catania 1902.

salamone 2010–2011 = l. salamone, L’archivio privatogentilizio Amato De Spuches, in Archivio Storico Messine-se, 91–92, 2010–2011, pp. 191–324.

schiavo 1755 = d. schiavo, Sopra un talismano di ramedegli eretici Basiliadi, in Saggi di dissertazioni dell’Acca-demia palermitana del Buon Gusto, i, palermo 1755, pp.137–195.

strazzeri 1896 = e. strazzeri, uomini illustri di taormi-na. Bozzetti storici, giarre 18962.

torremuzza 17691 e 17842 = g. l. castelli di torremuz-za, Siciliae et obiacentium insularum veterum inscriptio-num nova collectio, panormi 17691 e 17842.

1) soprattutto i manoscritti qq h 129 (historia tauro-menii urbis) di giovanni di giovanni e qq h 272 (raccoltadi varie scritture sulla città di taormina), entrambi delxviii secolo, conservati presso la biblioteca comunale dipalermo.

2) di giovanni ms., in muscolino 2008, p. 128.

3) a. da paternò, notizie storiche degli uomini illustri perfama di santità, e di lettere che han fiorito nell’ordine de’FF. Min. Capuccini della Provincia di Messina in Sicilia,catania 1780–1781, i, p. 9. ancora nel primo ottocento, r.castorina, Sulla storia civile di taormina, in Giornale discienze, lettere e arti per la Sicilia, 69, n. 206, 1840, p. 148

cita, a proposito delle antichità di taormina, un «anticocodice manoscritto esistente presso il signor cav. camiola».su un altro esponente della famiglia, domenico(1702–1777), probabile autore del Catalogo dell’uominiillustri, vedi muscolino 2011, pp. 170 e 172.

4) Catalogo dell’uomini illustri, foll. 258 e 259.

5) di giovanni ms., foll. 155r, 161v, 164v, 166v e mode-na, biblioteca estense, archivio muratoriano, filza 36, fasc.8, c. 185v (da cui muratori 1739–1742, iv, p. 1981, n. 11).anche d’orville 1764, p. 575, n. 4, nel 1727 vede questaiscrizione «in domo Joh. bapt. la caniola (sic)».

6) f. ficoroni, I piombi antichi, roma 1740, p. 65, n. 7,tav. 20; vedi anche raccolta di varie scritture, foll. 25 e2074; di giovanni ms., fol. 162r; idem [1870], p. 193. daficoroni dipendono torremuzza 17691, p. 218, n. 20 e idem17842, p. 231, n. 23 («in museo ducis sancti stephani»);CIG, iv, 9029. date le somiglianze con l’immagine edita daficoroni, è possibile supporre che derivi dallo stesso boullo-terion anche l’esemplare del museo di palermo edito da v.laurent, Le corpus des sceaux de l’empire byzantin, v.1,paris 1963, p. 704, n. 897 e idem, une source peu étudiée del’histoire de la Sicile au haut Moyen Âge: la sigillographiebyzantine, in Byzantino–Sicula, palermo 1966 (Istituto sici-liano di studi bizantini e neoellenici. quaderni, 2), p. 48, n.5, tav. 2, con al d/: QeotÒke bo»qei toà doÚlou [sou] e al r/:Lšont(oj) | ™piskÒp(ou) | [t]oà Taur| [ome]n…[ou].

7) di giovanni ms., fol. 162v: «apud ipsum d(ominu)mJoannem baptistam lacamiola sequentes plumbeae tabellaead inscriptam magnitudine(m) respectivas inscript(io)nesostendunt»; segue il disegno dei due sigilli (fig. 4, in alto),entrambi con un diametro di cm 3,1. accanto al primo sigil-lo, si leggono le seguenti annotazioni: a sinistra del d/,«petronae comiti aglasa memoria. literae h m n vident(ur)signare vocem mn»mh»; a destra del r/, «servo» e, accanto aun disegno del monogramma cruciforme, «literae inintelle-gibiles mihi». accanto al secondo sigillo, a sinistra del d/,«gregorius abe puer exercitûs caput»; a destra del r/,«servo». per il primo sigillo, è possibile proporre la letturaQeotÒke bo»qei tù sù doÚlJ al d/ e Petro|n´ kÒmh|ti tÁj

b…|glaj| ¢m»n al r/. il sigillo del museo archeologico regiona-le “a. salinas” di palermo, la cui immagine è pubblicata da v.von falKenhausen, in I Bizantini in Italia, milano 19933, p.99, figg. 18 e 19, potrebbe derivare dallo stesso boulloterion.il secondo sigillo ha anch’esso al d/ l’invocazione QeotÒke

bo»qei tù sù doÚlwJ. il r/, nonostante qualche imprecisionenell’apografo, può essere interpretato, grazie alla notevolesomiglianza con il sigillo edito in g. zacos, a. veglery,Byzantine Lead Seals, i.2, basel 1972, p. 1094, n. 1946,come Grhgor´ (?) basilikù spaqar…wJ kaˆ strathgù

Kefa(ll)hn…aj.

8) di giovanni ms., fol. 162v: «apud eumdem d(ominu)mJoannem baptistam lacamiola anulus aeneus signatoriusforté episcopalis cu(m) sequ(enti)bus caracterib(us)»; segue ildisegno (fig. 4, in basso) con, al di sotto, l’annotazione: «deanulis signatoriis similibus scripsit fabretti antiquar. inscript.cap. 6 litt. K. f. 427». e, a sinistra: «anulus mihi inintelligibi-lis». il rimando è a r. fabretti, Inscriptionum antiquarumquae in aedibus paternis asservantur explicatio, romae 1702,cap. vi, § K, p. 427.

9) di giovanni ms., fol. 162v: «apud […] d(ominu)mJoannem baptistam lacamiola veluti nummus vitreus, aut

41

potius signaculu(m) haec habet»; segue il disegno (fig. 4, inbasso) con, a sinistra, l’annotazione «inintelligibilis mihi». sitratta di un peso monetale vitreo (exagium) con un mono-gramma.

10) d’orville 1764, p. 575, n. 5 scrive, in realtà, «in lapi-de instar sigilli facto»; si potrebbe supporre una banale svistaper «in latere», e in tal caso si tratterebbe di un mattone conbollo damos…a, di cui a taormina sono attestati almeno altridue esemplari: quello rinvenuto da di giovanni (vedi infra),e quello conservato nell’antiquarium del teatro antico (IG,xiv, 2396, 1), oppure si potrebbe trattare di una matrice perla bollatura dei laterizi.

11) Catalogo dell’uomini illustri, fol. 259.

12) sul rapporto tra i due studiosi vedi muscolino 2008.

13) vedi soprattutto ciò che di giovanni scrive a muratoriinviandogli le trascrizioni di alcune epigrafi di taormina epermettendogli, implicitamente, di pubblicarle prima di lui:«tutto che pensava farle comparire la prima volta in publiconella storia della medesima città, la quale spero fra brievedare alle stampe» (lettera del 21.viii.1739, in muscolino2008, pp. 125 e 126, n. 3), e anche f. ficoroni, I piombiantichi, roma 1740: «sarà riportato questo piombo dall’eru-ditissimo sig. d. giovanni di giovanni … nell’istoria ditaormina sua patria».

14) per i manoscritti del di giovanni, vedi g. di marzo, Imanoscritti della Biblioteca Comunale di Palermo, palermo1894, pp. 226–231. sfruttando parzialmente il materialeinedito, sono state pubblicate le Dissertazioni della storiacivile di taormina città rinomatissima in Sicilia scritte inlatino da Monsig. Giovanni DI GIoVAnnI, volgarizzamentocon aggiunte del prete alberto dottor pierallini, palermo1869 e la Storia ecclesiastica di taormina, opera inedita dimons. giovanni di giovanni tradotta dal latino e continuatasino a’ nostri giorni dal sac. petronio grima, palermo 1870.

15) di giovanni ms., foll. 165r, 167r e modena, bibliotecaestense, archivio muratoriano, filza 36, fasc. 8, c. 186r.

16) g. l. castelli di torremuzza, Correzioni, ed aggiun-te alla Sicilia numismatica di Filippo Paruta, in opuscoli diautori siciliani, xi, palermo 1770, p. 284, scrive di averacquistato una moneta aurea di tauromenion con al d/ testadi apollo e al r/ un tripode con legenda Tauromenit©n eaggiunge «tengo io in sommo pregio questa medaglia per lararità del metallo, in cui fu battuta, e una soltanto eguale nevidi un tempo presso il celebre monsign. giovanni di gio-vanni cittadino di tavormina uomo assai conosciuto nellarepubblica delle lettere»; vedi anche g. e. di blasi, Storiacivile del regno di Sicilia, i, palermo 1811, p. 448. permonete di tauromenion e naxos di proprietà del di giovan-ni vedi anche di giovanni [1870], pp. 5, 19 e 20 (monetaargentea di naxos con dioniso) e r. castorina, Descrizionede’ tempî Gentileschi, che decoravano tutte le piazze del Forodell’antico tauromenio, in Giornale di scienze, lettere e artiper la Sicilia, 70, 1840, p. 243.

17) g. di giovanni, Codex diplomaticus Siciliae, i, panor-mi 1743, p. 473; vedi anche di giovanni [1870], p. 175.questo Konstantinos patrikios, secondo di giovanni, sarebbelo stesso nominato nella Vita di Sant’elia il Giovane; perun’edizione moderna, si veda Vita di Sant’elia il Giovane, acura di g. rossi taibbi, palermo 1962 (Vite dei Santi Sicilia-ni, 3). sul sigillo e l’iscrizione vedi anche Memorie 1756, i.3,pp. 14–16.

18) su questa iscrizione, oggi murata sulla facciata dellachiesa madre di castelmola, si veda, in particolare, a.guillou, recueil des inscriptions grecques médiévales d’Ita-lie, rome 1996 (Collection de l’École française de rome,222), p. 196, n. 185. la prima edizione, in muratori1739–1742, iv, p. 2013, n. 11 si basa sulla trascrizione invia-ta da di giovanni, cfr. muscolino 2008, pp. 129 e 133, fig.2.

19) su cartella vedi, con altra bibliografia, muscolino2007; idem, I monumenti di olympis e di C. Claudio Mar-cello a taormina, in rendPontAc, 82, 2009–2010, pp.408–410, 447–453; idem 2011, pp. 174–183.

20) i. cartella, Lettera intorno a’ pregi dell’antica cittàdi taormina, in opuscoli di autori siciliani, xv, palermo1774, pp. 142–168; idem (con lo pseudonimo di lorenzogeta caraccioli), Discorso istorico–critico intorno all’originedella città di taormina, in opuscoli di autori siciliani,xviii, palermo 1777, pp. 153–242; idem, Breve relazionede’ più rimarchevoli antichi monumenti esistenti nella cittàdi taormina … e particolarmente del Conservatojo d’acqua,che si trova intero, in nuova raccolta di opuscoli di autorisiciliani, iv, palermo 1791, pp. 1–22.

21) una moneta di taormina, con «nel diritto l’aspettod’apolline, e nel rovescio un toro con faccia umana» è con-servata sia nella raccolta di cartella, sia in quella del duca(cartella 1774, pp. 143 e 144). monete antiche di taormi-na, aggiunge cartella (ibidem, pp. 151 e 152), «se ne con-servano presso di me, e nel museo del fu signor duca disanto stefano».

22) Catalogo dell’uomini illustri, foll. 268 e 269; vedianche strazzeri 1896, pp. 93 e 94.

23) lettera del 2.viii.1747 in muscolino 2007, pp. 592e 593, n. 1. sull’anello, vedi infra.

24) lettera del 21.x.1750, in muscolino 2007, pp.594–596, n. 3.

25) schiavo 1755. il testo di schiavo, dedicato a giovanbattista passeri e parzialmente in forma epistolare (pp.139–155), ha la data «palermo 4. dicembre 1751.». il «tali-smano di rame», riprodotto nella tavola fuori testo tra le pp.138 e 139, con la didascalia: «talismanum basilidianorumex aere. tauromenij in museo ducis s. stephani» (fig. 6), èdefinito, alle pp. 175 e 176, «uno de’ principali ornamentidella per altro ragguardevole galleria del signor duca disanto stefano».

26) schiavo 1755, p. 176, n. 46: «non devo però lasciaredi far parola, essersi scoverti in questi ultimi tempi nelladetta città degli altri talismani, in uno de’ quali, che è dimetallo, chiaramente si legge mixahl, ed in altri due difigura curiosissima, uno di picciola lastra di pietra, e l’altrodi piombo, oltre varie croci, e lettere, che nulla significano,vi si leggono le parole adonai, ed eleim».

27) lettera del 21.x.1750, in muscolino 2007, pp.594–596, n. 3.

28) Memorie 1756, i.1, pp. 59–61.

29) con l’iscrizione Cl. Pederotis, vedi Memorie 1756, i.1,p. 60, da cui torremuzza 17691, p. 211, n. 28; idem 17842,p. 223, n. 28; CIL, x, 8059, 111. a p. 61, cartella precisa:«il primo sugello, che è appunto il mio, fu ritrovato dentrouna gran diota di terra cotta, coperta tutta al di fuori con

42

una graticcia di piombo»; mommsen nel CIL colloca questaiscrizione e la seguente (vedi nota 30) tra i signacula.

30) con l’iscrizione soterJch | · alf. proc. s. a.,vedi Memorie 1756, i.1, p. 60 (da cui torremuzza 17691, p.211, n. 29; idem, 17842, p. 223, n. 29); CIL, x, 8059, 376.cartella nota che «nella seconda linea mi sembra potersi leg-gere Proconsul Siciliae, o Procurator Siciliae»; mommsen,nel CIL, interpreta «Soterichi Alf(eni?) proc(uratoris)s(ummarum?) – vel S(iciliae?) – a(ctoris?)», vedi anche a.holm, Storia della Sicilia nell’antichità, iii.1, torino 1901,p. 640, n. 212; g. manganaro, La Sicilia da Sesto Pompeo aDiocleziano, in AnrW, ii.11.1, 1988, p. 39; idem, timbri inbronzo della Sicilia, in epigraphica, 68, 2006, pp. 29 e 30,nota 58.

31) È l’ansa di un’anfora rodia con timbro �pˆ ‘Arci|la…da

| ‘Artamit…ou, vedi Memorie 1756, i.4, p. 48, da cui torre-muzza 17691, p. 195 n. 16; idem 17842, p. 206 n. 18; t.mommsen, reiseberichte vi, Figlinae aliquot Siculae, in Zeit-schrift für die Alterthumswissenschaft, 4, 1846, col. 772, n.22; IG, xiv, 2393, 162.

32) Memorie 1756, i.5, pp. 8–12.

33) Memorie 1756, ii.2, pp. 111 e 112.

34) dalle Memorie 1756 dipendono torremuzza 17691,p. 270, n. 53; idem 17842, p. 289, n. 54; CIL, x, 6992.

35) mommsen, in CIL, x, 6992 (add. p. 992) precisa:«adhuc tauromenii in curte diversorii Bellevue, ubi descri-psit dessau». sulla trasformazione del palazzo del duca disanto stefano in albergo, vedi p. 36.

36) IG, xiv, 438; vedi muscolino c.d.s.

37) da Memorie 1756 dipendono torremuzza 17691, p.266, n. 22; idem 17842, p. 284, n. 22; CIG, iii, 5639; IG,xiv, 436.

38) lettera di cartella a schiavo, 2.viii.1747, in musco-lino 2007, pp. 592 e 593, n. 1. si tratta probabilmente dicampioni di pietre locali, di classica memoria (athen., ii, 1,76).

39) Memorie 1756, ii.1, pp. 15 e 16.

40) struttura oggi inglobata in edifici moderni e forsepertinente a un impianto termale; si veda, da ultimo, f.muscolino, La “Zecca” di taormina e i mosaici rinvenutinelle sue adiacenze, in c. angelelli (a cura di), Atti delXVIII colloquio AISCoM (Cremona 14–17 marzo 2012),roma 2013, pp. 491–500.

41) cartella 1777, p. 215 (vedi anche raccolta di variescritture, fol. 114). questi ultimi frammenti potrebbero esse-re gli stessi mandati da cartella a schiavo.

42) Memorie 1756, ii.3, pp. 191 e 192.

43) anche oggetti relativi alla «storia naturale» sono scam-biati tra gli studiosi; vedi, ad esempio, i «marmi venutimi datavormina» promessi da salvatore maria di blasi a Jean debaillou (lettera dell’1.vi.1748, in r. equizzi, Palermo. SanMartino delle Scale. La collezione archeologica. Storia dellacollezione e catalogo della ceramica, roma 2006 (Studiaarchaeologica, 148), pp. 222 e 223), «una cassetta di cosenaturali siciliane», tra cui minerali e coralli di taormina,inviata l’8.ix.1752 da giuseppe maria gravina a ferdinandobassi di bologna (r. graditi, Il museo ritrovato. Il Salni-triano e le origini della museologia a Palermo, palermo

2003, pp. 193 e 194) e i vari tipi di pietre ornamentali taor-minesi, conservati nel museo dei benedettini di catania(amico 1757–1760, iii.2, p. 256); vedi anche muscolino2007, p. 584.

44) lettera del 21.x.1750, in muscolino 2007, pp.594–596, n. 3.

45) Memorie 1756, i.3, pp. 34–39.

46) apparteneva a questa famiglia anche caterina cor-vaia, madre di giovanni di giovanni.

47) su simili bronzetti vedi soprattutto d. Kent hill, Anegypto–roman Sculptural type and Mass Production ofBronze Statuettes, in hesperia, 27, 1958, pp. 311–317 e r.olmos, l.J. balmaseda in LIMC, i, 1981, s.v. Antaios I, p.809, nn. 75–78.

48) nicola maria ciampoli è membro delle accademiedei pericolanti di messina, dei dissonanti di modena e degliereini di palermo e autore di vari componimenti poetici(Gli annali della città di Messina di Caio Domenico GALLo,a cura di a. vayola, i, messina 1877, p. 86; l. alessi, Leaccademie di Sicilia nel ‘700, palermo 1925, p. 74).

49) su questa statuetta, vedi allegranza 1755, p. 73 (=idem 1781, p. 305); cartella 1774, pp. 149–150; vedianche cartella 1777, p. 225 e d. schiavo, Breve relazionedi tutte le antiche Fabbriche rimaste nel littorale di Siciliacomposta per comodo de’ dotti Viaggiatori, in opuscoli diautori siciliani, iv, palermo 1760, p. 125, anche in g.capozzo (a cura di), Memorie su la Sicilia, iii, palermo1842, p. 291. cartella ne promette il disegno a domenicoschiavo (lettere del 4.i.1756 e del 15.iv.1756, in Memorie1756, i.1, p. 61 e i.5, p. 12).

50) secondo r. castorina, relazione e descrizione deicontorni del sito ove furono ritrovate le quattro tavole mar-moree coverte di carattere greco in taormina, in Giornale discienze, lettere e arti per la Sicilia, 70, 1840, p. 82, il genti-luomo inglese avrebbe poi perduto il suo acquisto in unnaufragio.

51) strazzeri 1896, p. 86, definisce gli allegria «nobilecasato, oggimai spento».

52) Catalogo dell’uomini illustri, fol. 255.

53) di giovanni ms., foll. 161v, 167r e modena, bibliote-ca estense, archivio muratoriano, filza 36, fasc. 8, c. 186r.anche d’orville 1764, p. 575, n. 2, nel 1727 vede questaiscrizione «in domo Joannis bapt. allegria». sull’iscrizione,oggi dispersa, vedi muscolino c.d.s.

54) di giovanni ms., foll. 161v, 165r, 167r e modena,biblioteca estense, archivio muratoriano, filza 36, fasc. 8, c.186r; d’orville 1764, p. 575, n. 3; f. muscolino, Il bollolaterizio ERMAHRAKLEOS a taormina, in Zeitschrift fürPapyrologie und epigraphik, 182, 2012, p. 230, n. 1.

55) per le vicende della famiglia sino agli inizi del nove-cento vedi f. san martino de spucches, La storia dei feudie dei titoli nobiliari di Sicilia dalla loro origine ai nostrigiorni, palermo 1924–1941, iii, pp. 396–402; iv, pp.265–269; vii, pp. 256–259; salamone 2010–2011.

56) Catalogo dell’uomini illustri, fol. 222; vedi anchestrazzeri 1896, pp. 125 e 126.

57) raccolta di varie scritture, fol. 29. l’intervento delduca è forse motivato anche dalla vicinanza tra i ruderi e la

43

sua casa di contrada agonia; è probabile un collegamentotra questi resti e la villa romana, con mosaico, rinvenuta edistrutta nella stessa località nel 1917, durante lavori diampliamento della stazione ferroviaria che avevano prece-dentemente comportato la demolizione della casa dei despuches. sulla scoperta del 1917, vedi p. orsi in nSc, 1920,pp. 341–345; sul mosaico, rappresentante il labirinto, con-servato presso il museo archeologico regionale “p. orsi” disiracusa, vedi anche d. von boeselager, Antike Mosaikenin Sizilien. hellenismus und römische Kaiserzeit 3.Jahrhundert v. Chr.–3. Jahrhundert n. Chr., roma 1982(Archaeologica, 40), pp. 100–103, tavv. h, 30–31, figg.60–63. la chiesa costruita dal duca di santo stefano è ubi-cata nel comune di gaggi, in località cavallaro.

58) d’orville 1764, p. 268. per la scoperta e le successi-ve vicende dell’iscrizione, vedi Appendice.

59) ficoroni legge le lettere greche come Ieroo Ilios (veri-similmente hiereus heliou), traducendo Sacerdos Solis (tra-scrizione della lettera del 12.iv.1743 in muscolino 2007, p.594, n. 2); cfr. anche raccolta di varie scritture, foll. 105,222 e 223.

60) il duca, infatti, invia a ficoroni il disegno del sigillo dileontios pubblicato da f. ficoroni, I piombi antichi, roma1740, p. 65, n. 7, tav. 20.

61) vedi, ad esempio, la lettera di cartella a domenicoschiavo, 2.viii.1747 (in muscolino 2007, pp. 592 e 593, n.1); allegranza 1755, p. 73 (= idem 1781, pp. 304 e 305);a. carioti, in Memorie 1756, i.3, p. 6; cartella 1777, p.203; raccolta di varie scritture, fol. 105. l’iscrizione dell’a-nello è edita, senza autopsia, anche da torremuzza 17691,p. 208, n. 12 e idem 17842, p. 220, n. 12 («in museo ducissancti stephani») e CIG, iii, 5647.

62) vari studiosi, infatti, continuano a parlare dell’anello,di cui però, dopo le menzioni settecentesche, si perdono letracce; vedi, ad esempio, r. castorina, Sopra una letterascritta in latino dal chiarissimo professor Cav. CanonicoAlessi … riguardante una Medaglia non ha guari trovata,che l’illustre autore crede appartenere a taormina, in Gior-nale di scienze, lettere e arti per la Sicilia, 71, 1840, pp. 55e 56; idem, Descrizione de’ tempî Gentileschi ..., cit., p. 232;idem, Illustrazione del tempio di Apolline Arcageta, che ren-deva l’oracolo nella famosa nasso, in Giornale di scienze,lettere e arti per la Sicilia, 72, 1840, p. 18; strazzeri 1896,pp. 125 e 143; rizzo 1902, p. 82; c. cipolla, C’era unavolta taormina ed il suo territorio, palermo 1984, p. 278;idem, toponomastica tauromenitana, catania 1988, p. 155.

63) un esemplare da taormina è conservato nel museoarcheologico regionale “a. salinas” di palermo, n. inv.44059; secondo le informazioni fornitemi, l’anello sarebbeentrato nelle collezioni del museo in un momento impreci-sato dell’ottocento.

64) sull’ordine corsini vedi muscolino 2011, pp.161–169.

65) vedi Appendice.

66) muscolino 2011, pp. 169–171.

67) vedi, tra gli altri, h. sWinburne, travels in the twoSicilies in the Years 1777, 1778, 1779, and 1780, london1783–1785, ii, p. 382; g. dennis, A handbook for travel-lers in Sicily, london 1864, p. 458; K. baedeKer, Italy.handbook for travellers, iii. Southern Italy, Sicily, coblenz

18692, p. 273 (contraddetto da strazzeri 1896, p. 125); W.a. paton, Picturesque Sicily, new york–london 1898, p.343; a. dry, trinacria. Promenades et impressions sicilien-nes, paris 1903, p. 71; r. husted bell, taormina, new york1916, p. 48; a tale vulgata negativa, sulla scorta di paton, èdato credito anche da m. i. gulletta, in BtCGI, xx,2011, s.v. taormina, p. 56.

68) muscolino 2011, pp. 172 e 173, fig. 4.

69) cartella 1777, pp. 207 e 208; vedi anche raccolta divarie scritture, foll. 109 e 1094; da cartella dipende quasiad verbum i. paternò di biscari, Viaggio per tutte le anti-chità della Sicilia, napoli 1781, p. 17.

70) per igea con il serpente vedi soprattutto f. croissant,in LIMC, v, 1990, s.v. hygieia, pp. 554–572.

71) IG, xiv, 443, 1–4: «tauromenii fragmenta in hospitioBella Veduta»; vedi anche muscolino c.d.s.

72) CIL, x, 8309–8311 (add. p. 992): «tauromenii incurte diversorii Bellevue. descripsit dessau».

73) la signora linetta Kockel, appartenente alla famigliache ha gestito l’hôtel métropole prima della sua lunga chiu-sura, mi ha comunicato di non ricordare tali frammenti diiscrizioni.

74) cartella 1777, pp. 214–215 racconta che, nel1736–1737, «nel fabbricarsi una casa di maestro blasiomalambrì sotto la naumachia nella strada, che và alla portadell’agonia» si rinvengono resti di edifici antichi e che lecolonne rivenute «cogli altri frammenti si conservano incasa del sullodato sig. duca di s. stefano»; la stessa notizia ènella raccolta di varie scritture, foll. 28 (riferita agli anni1735–1736), 113 e 114.

75) i de spuches, sino all’ottocento inoltrato (vedi nota101) sono, infatti, proprietari della penisola di schisò, su cuisorgeva l’antica naxos, e annoverano tra i loro titoli anchequello di marchesi di schisò. a gaggi, baronia della famigliade spuches, è segnalato, in nSc, 1882, p. 121, il rinveni-mento di un non meglio specificato «sepolcreto nel sitodetto Cesarello, di proprietà del principe di galati», cioèantonino de spuches, discendente del duca.

76) l’edificio è indicato come «casa grande ex(iste)ntenella c(ontra)da di porta d’immenzo», cioè presso la porta dimezzo o torre dell’orologio, nei capitoli matrimoniali dibiagio de spuches e agata amato (9.iii.1717, palermo,archivio di stato, notaio Filippo Lionti, Minute, filza 5391,fol. 1265r).

77) raccolta di varie scritture, fol. 617, in f. muscolino,taormina, 1713–1720: la «relazione istorica» di VincenzoCartella e altre testimonianze inedite, edizione elettronica acura della redazione di Mediterranea. ricerche storiche online su www.mediterranearicerchestoriche.it, palermo 2009,p. 11.

78) amico 1757–1760, iii.2, pp. 253–254; vedi ancheiii.1, p. 230.

79) amico 1757–1760, iii.2, p. 262; sempre amico, a p.255, parla della chiesa di san pietro «in qua varia transactaeaetatis monumenta congesta, atque inscripti lapides serva-bantur, in museum hodie ducis s. stephani supra laudatumtranslati». nella sua edizione del De rebus Siculis di fazello,amico presenta una trascrizione parziale dell’iscrizione deiginnasiarchi «quae in museo ducis s. stephani ex ecclesia

44

ss. petri, & pauli translata, hodie, alia inter monumentaconspicitur» (f. thomae fazelli … De rebus siculis decasprima … a … Vito Maria AMICo … illustrata, catanae1749–1753, i, pp. 105 e 106).

80) (g.l. castelli di torremuzza), osservazioni critichesopra un libro stampato in Catania nell’anno MDCCXLVIIesposte in una lettera da un Pastore Arcade ad un Accademi-co etrusco, roma 1749, pp. iv e v.

81) f. muscolino, Gli studi epigrafici e archeologici diAnthony Askew e thomas Blackburne a taormina(1748–1749), in Zeitschrift für Papyrologie und epi-graphik, 162, 2007, pp. 132–138.

82) su giuseppe allegranza (1713–1785), vedi almeno m.leuzzi, in Dizionario biografico degli italiani, ii, roma1960, pp. 473 e 474.

83) i due frammenti dell’iscrizione dei ginnasiarchi (IG,422 a–b; solo il frammento a è pubblicato da muratori1739–1742, iv, p. 2018, n. 3.

84) la dedica alle theai hagnai (IG, xiv, 431; pubblicatada muratori 1739–1742, iv, p. 1981, n. 11).

85) allegranza 1755, pp. 72–73 (= idem 1781, p. 304),che cita anche l’anello, con comprensibili dubbi sull’inter-pretazione corrente (vedi nota 59).

86) allegranza 1755, pp. 75–76 (anche nel ms. af.ix.76della biblioteca nazionale braidense di milano, fol. 42r).

87) allegranza 1755, pp. 123 e 124 (anche nel ms.af.ix.76 della biblioteca nazionale braidense di milano,fol. 63v).

88) si veda, in particolare, l’elenco conservato nella rac-colta di varie scritture, foll. 26 e 27.

89) vedi, in generale, cartella 1777, p. 203 e ancheraccolta di varie scritture, foll. 104 e 105.

90) pubblicata poi da g. b. passeri, Picturae etruscorumin Vasculis, romae 1767–1775.

91) le due lettere di salvatore maria di blasi ad antonfrancesco gori (12.xi.1745 e 29.ix.1746) sono trascritte inm. e. masci, Documenti per la storia del collezionismo divasi antichi nel XVIII secolo. Lettere ad Anton FrancescoGori (Firenze, 1691–1757), napoli 2003 (università degliStudi di napoli «Federico II». Pubblicazioni del Diparti-mento di Discipline Storiche, 21), pp. 262–267.

92) la proprietà agonia è acquistata agli inizi del xviiisecolo da biagio de spuches senior, e lasciata in ereditàall’omonimo nipote, duca di santo stefano (salamone2010–2011, pp. 210, 211 e 248).

93) secondo cartella 1777, p. 216, «nella piana, ove nelpodere dell’abazia dell’itala chiamato Crepacuore l’anno1748 si rinvenne una gran cassa sepolcrale intera incavatain pietra di siracusa lunga 9. palmi, alta 4., e quasi altret-tanto larga, coverta di tre gran pezzi piani della stessa pie-tra; dentro al quale varj vasetti di quei, che chiaman di lacri-me, si rinvennero; e fu essa indi trasportata alla casinadell’agonia del mentovato sig. duca di s. stefano, ove alpresente ritrovasi» (vedi anche raccolta di varie scritture,fol. 115).

94) giuseppe de spuches (1819–1884), principe di gala-ti e duca di caccamo, archeologo e letterato, dal 1856 al1860 presidente della commissione di antichità e belle arti

45

della sicilia, vedi p. pelagatti, Dalla Commissione Antichitàe Belle Arti di Sicilia (CABAS) alla amministrazione dellebelle arti nella Sicilia post–unitaria. rottura e continuitàamministrativa, in MeFrIM, 113, 2001, pp. 604 e 618 emuscolino 2011, p. 184, nota 82; il palazzo di villagoniaapparteneva a sua sorella vittoria de spuches (vedi nota101), che aveva ricevuto dal padre il titolo di duchessa disanto stefano.

95) de spuches 1881, pp. 260 e 261.

96) l’unica figlia di antonio è francesca paola (vedi nota101).

97) vedi, in particolare, a. tognini, elogio storico del bri-gadiere Giuseppe de Spuches, in Giornale di scienze, lettere earti per la Sicilia, 48, 1834, pp. 240–267.

98) salamone 2010–2011, p. 252, nota 49.

99) lettera del 2.xi.1779, palermo, biblioteca comuna-le, ms. qq h 178, fol. 26r: «io credo, che … avrà avutov(ostra) e(ccellenza) delle altre medaglie o disegni … damessina delle celebri raccolte del presidente longo, e delduca di s. stefano spucchies (sic); mentre avendo questiraccolto in tempo, che non era sì universale il gusto pellanumismatica, mi lusingo doversi trovare delle medaglie ine-dite, ed interessanti l’istoria siciliana».

100) lettere del di blasi a cartella, 18.viii.1795, inmuscolino 2007, pp. 610 e 611, n. 24 e 21.xi.1797, ibidem,pp. 615 e 616, n. 28 e ad andrea gallo, 2.i.1801, in equiz-zi, Palermo. San Martino delle Scale ..., cit., pp. 315 e 316).

101) il palazzo di taormina e il castello di schisò, nellaprima metà dell’ottocento, sono venduti, rispettivamente, aiconti paladini e a giovanni conti, possidente messinese. ilpalazzo di villagonia passa ai san martino principi del pardoin seguito al matrimonio tra vittoria de spuches (1820–1897)e antonio san martino del pardo, figlio, a sua volta, di fran-cesca paola de spuches. un figlio di vittoria e antonio è ilpadre di vittoria san martino de spuches che nel 1914 sposagabriele alliata di villafranca (vedi p. 37); dopo la demolizio-ne del palazzo di villagonia, alla famiglia alliata resta, sino aoggi, la tenuta di pietraperciata (presso trappitello di taor-mina), appartenente ai de spuches già agli inizi del xviiisecolo (salamone 2010–2011, pp. 248 e 250). un altro edifi-cio presso porta catania, comunemente noto come palazzodei duchi di santo stefano, appartiene ai de spuches almenodal xvi secolo (salamone 2010–2011, p. 250) e sino al 1960,quando è venduto al comune; isolata, finora, la testimonian-za di rizzo 1902, pp. 123 e 124, secondo cui «nella faccia set-tentrionale sono murati sopra le finestre del 2° piano alcunimosaici romani».

102) lettera di giovan battista de spuches a giuseppegrosso cacopardo (taormina, 6.vii.1842), in a.m. sgrò (acura di), Lettere a Giuseppe Grosso Cacopardo, messina2001 (Sicilia. Biblioteche, 46), p. 105.

103) il tesoretto è ritrovato nei terreni che il messinesegiovanni conti aveva acquistato dal duca di caccamo,padre di vittoria de spuches (vedi nota 101). sulla scoperta,vedi almeno f. pogWisch, Scoperte di medaglie anticheavvenute a nasso e reggio, in Bullettino dell’Instituto diCorrispondenza Archeologica, 1853, pp. 153–159; p. rizzo,naxos siceliota. Storia, topografia, avanzi, monete, catania1894; p. pelagatti, in BtCGI, xii, 1993, s.v. nasso, pp.269, 287 e 288; h. blancK, naxos in alcuni documenti otto-

centeschi dell’Istituto Archeologico Germanico di roma, inm.c. lentini (a cura di), naxos a quarant’anni dall’iniziodegli scavi, atti della tavola rotonda (giardini naxos 1995),messina 1998, pp. 23–26.

104) antonino de spuches, principe di galati, duca dicaccamo e duca di santo stefano.

105) castorina, relazione e descrizione ..., cit., p. 71. sitratta di IG, xiv, 423, 424, 429 e 430, poi trasportate almuseo di messina e rientrate a taormina nel secondo dopo-guerra; vedi f. muscolino, La «campagna classica» diBagnoli: notizie e ipotesi sulla provenienza delle iscrizionipubbliche greche di tauromenion, in MeFrA, 124/1, 2012,pp. 157–160.

106) a proposito della dedica alle theai hagnai, in CIG,iii (1853), p. 651 si precisa che theodor panofka «in aedeprincipis s. stephani muro insertum vidit lapidem»; cfr.Appendice.

107) vedi Appendice.

108) m. l. a. de martin du tyrac de marcellus, VingtJours en Sicile, paris 1841, p. 370.

109) g. dennis, A handbook for travellers in Sicily, lon-don 1864, p. 460. non è chiaro se l’iscrizione menzionatada dennis sia quella dei ginnasiarchi, che però è in dueframmenti e forse era già stata trasportata nel duomo,oppure il rendiconto finanziario IG, xiv, 428.

110) a. nibby, Itinerario delle Antichità della Sicilia,roma 1819, pp. 19 e 20; f. ferrara, Guida dei viaggiatoriagli oggetti più interessanti a vedersi in Sicilia, palermo1822, p. 74; g. quattromani, Itinerario delle Due Sicilie,napoli 1827, p. 215; Dizionario topografico della Sicilia diVito Amico tradotto dal latino e annotato da GioacchinoDimarzo, ii, palermo 1856, p. 567.

111) rizzo 1902, p. 124; p. rizzo, tauromenion (taormi-na). Storia, topografia, monumenti, monete, riposto 1928,p. 341.

112) nel 2010, dopo un pluridecennale abbandono, hariaperto l’hôtel métropole, che occupa il palazzo già appar-tenuto ai de spuches duchi di santo stefano. grazie alladisponibilità dell’attuale gestione, è stato possibile visitarel’edificio, nel quale sono state ricollocate le colonne intere eframmentarie rinvenute durante i restauri. sono state indi-viduate una colonna in una nicchia nello scalone a destradell’ingresso principale; altre due sulla terrazza antistantealla reception; tre lungo le scale esterne che conducono allapiscina; sette frammenti di colonne, con scanalature larghecirca cm 15, nel corridoio ricavato nelle sostruzioni delpalazzo, presso la piscina; tre infine nei locali della spa.

113) gabrici 1951, coll. 677–698; vedi anche W. geo-miny, Die Florentiner niobiden, bonn 1984, pp. 338–340,fig. 351 (con dubbi sull’autenticità/antichità del pezzo);idem, in LIMC, vi, 1992, s.v. niobidai, p. 919, n. 23 e3 (conanaloghi dubbi); c. aleo nero, La niobide di taormina, inKalós. Arte in Sicilia, 17, n. 4, 2005, pp. 38 e 39. la testa diniobide è stata venduta dalla casa d’aste pandolfini di firen-ze (catalogo reperti archeologici, firenze, 30.xi.2004, pp.132 e 133, lotto 289), e acquistata per 99,200 euro dallasoprintendenza ai beni culturali e ambientali di palermo.

114) gabrici 1951, coll. 677 e 678.

115) gabrici 1951, coll. 679 e 680, n. 1, fig. 1.

116) gabrici 1951, col. 678, n. 2; n. bonacasa, ritrattigreci e romani della Sicilia, palermo 1964, p. 38, n. 42, tav. 19,1–2; K. fittschen, p. zanKer, Katalog der römischen Porträtsin den Capitolinischen Museen und den anderen kommunalenSammlungen der Stadt rom. i, Kaiser– und Prinzenbildnisse,mainz 1985 (Beiträge zur erschließung hellenistischer und kai-serzeitlicher Skulptur und Architektur, 3), p. 9, nota 5; d.boschung, Die Bildnisse des Augustus, berlin 1993 (Das römi-sche herrscherbild, 1), pp. 128 e 129, n. 43, tav. 47, 3–4.

117) gabrici 1951, col. 678, n. 3.

118) gabrici 1951, col. 678, n. 4. due ritratti maschilisono editi da bonacasa, ritratti ..., cit., p. 46, n. 53, tav. 24,3–4 e p. 68, n. 85, tav. 38, 3–4; per il n. 53, vedi anche h.fittschen, Katalog der antiken Skulpturen in Schloss erba-ch, berlin 1977 (Archäologische Forschungen, 3), p. 50, nota22, lett. m e h. JucKer, Iulisch–claudische Kaiser– undPrinzenporträts als ‘Palimpseste’, in JdI, 96, 1981, p. 268,nota 95 (con il sospetto che la testa abbia subito una rilavo-razione). le sculture sarebbero ancora conservate dagli allia-ta di villafranca.

119) vedi nota 109.

120) e. bormann, Fastorum civitatis tauromenitanae reli-quiae, marburg 1881, p. 3; idem, in IG, xiv, p. 107; g.rizzo, Le tavole finanziarie di taormina. Contributi alla sto-ria dell’elemento dorico in Sicilia, iii, messina 1901, p. 1;idem, Iscrizioni tauromenitane, in Archivio Storico Messine-se, 4, 1904, p. 109; rizzo, tauromenion ..., cit., p. 72.

121) il prof. giacomo manganaro mi ha assicurato di avervisto l’iscrizione negli anni ottanta, confermandomi che eradi difficile lettura.

122) il conte ignazio maria paladini è vice custode delleantichità di taormina dal 1811 (g. agnello, Le antichità ditaormina nel documentario inedito di Saverio e MarioLandolina, in Archivio Storico Siracusano, 16, 1970, pp.25–76); il conte francesco santi paladini è, dal 1839, corri-spondente locale della commissione di antichità e belle arti(palermo, archivio di stato, Ministero Luogotenenziale.Interno, busta 2221; g. lo iacono, c. marconi, L’attivitàdella Commissione di antichità e belle arti in Sicilia. ii,1835–1845, palermo 1999, in quaderni del Museo archeo-logico regionale “Antonino Salinas”, suppl. 4, pp. 133, 139,141 e 147).

123) la testa è segnalata da m. santangelo, taormina edintorni, roma 1950, p. 130, fig. 123. per la difficoltà diun’appartenenza all’originaria collezione del duca, e per ipossibili motivi della sua presenza nel palazzo, valgono leconsiderazioni già espresse per le sculture e il rendicontofinanziario.

124) IG, xiv, 439; vedi, con altra bibliografia, muscolinoc.d.s.; l’iscrizione è conservata presso il museo civico dicastello ursino a catania.

125) IG, xiv, 447; vedi, con altra bibliografia, muscolinoc.d.s.; l’iscrizione è conservata presso il museo archeologicoregionale “a. salinas” di palermo.

126) vedi p. 32.127) J. byres, Journal of my Jaunt to Sicily, edimburgo,

national library of scotland, ms. 10339, fol. 37r.

128) si vedano, ad esempio, pietro bembo nel De Aetna(venezia 1496) e la lettera che, da messina, antonio agustín

46

invia a fulvio orsini (20.vi.1559) (J. carbonell i manils,epigrafia i numismatica a l’epistolari d’Antonio Agustin(1551–1563), tesi di dottorato, universitat autònoma debarcelona, 1991, pp. 436 e 440).

129) ad esempio, nei musei dei benedettini di catania(amico 1757–1760, iii.2, p. 263) e di san martino dellescale (vedi nota 131) e nella collezione del principe di tor-remuzza (vedi nota 132).

130) due monete di naxos sono, per sua stessa ammissio-ne, possedute da d’orville (1764, p. 256). tra i viaggiatoriche acquistano monete, J.–m. roland de la platiÈre, Let-tres écrites de Suisse, d’Italie, de Sicile et de Malthe … en1776, 1777 & 1778, amsterdam 1780, iii, pp. 270 e 271.

131) cartella 1777, pp. 185 e 186. si tratta, molto pro-babilmente, della stessa moneta della quale di blasi, in unalettera a cartella del 21.xi.1797 (muscolino 2007, pp. 615e 616, n. 28), lamenta la scomparsa.

132) g. l. castelli di torremuzza, Siciliae populorum eturbium regum quoque et tyrannorum veteres nummi Sarace-norum epocham antecedentes, panormi 1781, p. 52, tav. 53,n. 5, riproduce la moneta conservata «in museo monasteriisancti martini prope panormum». la richiesta di torremuz-za a cartella sembra rimasta insoddisfatta, come si ricava,oltre che dalla lettera del di blasi citata nella nota preceden-te, anche dalle reiterate scuse di cartella, che non riesce aprocurare né la moneta con la legenda ‘Ass…noj, né altremonete d’oro o d’argento di naxos o tauromenion; cfr. lelettere di cartella a torremuzza in muscolino 2007, pp.597 e 598, n. 5 (10.xii.1777), p. 604, n. 13 (3.x.1783), pp.604 e 605, n. 14 (14.ix.1791).

133) lettere edite in Memorie 1756 e muscolino 2007.

134) per la descrizione della statuetta e del mortaio, vedila lettera di cartella a torremuzza (19.vii.1780), in musco-lino 2007, pp. 600–602, n. 9. l’iscrizione è trattata, oltre chenella risposta di torremuzza a cartella (1.viii.1780, ibidem,pp. 602 e 603, n. 10), anche in una lettera del principe dibiscari a torremuzza (7.iv.1783, ibidem, p. 603, n. 11); vedianche le trascrizioni e le traduzioni ibidem, pp. 603 e 604, n.12 (con l’indicazione «in un vaso del museo dei pp. benedet-tini»). se da quest’ultima annotazione si ricava che il mortaioè passato nella collezione dei benedettini, un’analoga sorte èipotizzabile anche per il bronzetto; stefania pafumi, infatti,identifica entrambi gli oggetti nel museo civico di castelloursino a catania, in cui è confluita anche la raccolta deibenedettini. per il bronzetto, di età moderna, raffiguranteun uccellatore (inv. 6609), e per il mortaio (s. inv.), vedi s.pafumi, un progetto per la storia del museo e delle collezionidei Padri Benedettini di Catania: problemi, prospettive,primi risultati, in g. giarrizzo, s. pafumi (a cura di), ogget-ti, uomini, idee. Percorsi multidisciplinari per la storia delcollezionismo, atti della tavola rotonda (catania 2006) (Stu-dia erudita, 11), pisa–roma 2009, p. 148, fig. 4.

135) lettera del 3.x.1783, in muscolino 2007, p. 604, n.13. forse si tratta, rispettivamente, di un sigillo e di unenkolpion o croce con iscrizione; su quest’ultimo oggetto,vedi anche f. muscolino, enkolpia cruciformi da taormina:precisazioni e addenda, in Bollettino della Badia Greca diGrottaferrata, s. 3, 6, 2009, pp. 249–253.

136) vedi le lettere di di blasi a cartella del 17.vi.1794,in muscolino 2007, pp. 607 e 608, n. 16, e dell’1.iii. 1796,ibidem, p. 611, n. 26.

137) e non nel 1764, come capita di leggere anche instudi recenti: d’orville muore nel 1751, il 1764 è l’anno dipubblicazione dei postumi Sicula.