Il Chiostro Verde, in Il monastero di Sant'Anna a Foligno

Transcript of Il Chiostro Verde, in Il monastero di Sant'Anna a Foligno

Varcato il portone al numero 46 di via deiMonasteri si entra in uno stretto cortile,chiuso a sinistra da un alto muro e a destradalla parete della chiesa esterna, in fondoal quale sulla sinistra sporge una guardiolache fu costruita nel 1550 al tempo di suorAnna de’ Conti — lo stemma e la data sulportale1 — con l’accesso odierno all’Isti-tuto della beata Angelina, e a destra, piùindietro, l’ingresso antico alla clausura delmonastero di Sant’Anna, protetto dallosporto di una loggia. La tela di muro tral’architrave del portone e i travicelli dellaloggia è decorata da una immagine della“beatam Mariam Virginem cum filio suoin collo”, come richiese nel suo testa-mento Elena, vedova di Filippo di ser An-drea Varini; la quale, testando il 18settembre 1481, impose al figlio GiovanniMattia di far dipingere la figura della Ver-gine e la sua insegna araldica “super por-tam monasterii prefate ecclesie SancteAnne sive Comitissarum de Fulgineo”2. La

dipinse poi Pierantonio Mezzastris e vi rap-presentò la Vergine seduta su uno scannosotto un baldacchino di tela, con il FiglioDivino in piedi nudo in grembo, che be-nedice sollevando un globo in mano. Ac-canto al trono dipinse due angeli in piedie due figure femminili identificabili per lesante patrone invocate dalle religiose,Anna ed Angelina da Montegiove. Disposegli astanti davanti ad una parete di marmi,scandita da paraste disposte sotto un ar-chitrave, sopra il quale fece sei angiolettiintenti a cogliere le rose di un verziere. Algiardino si entrava per un varco alle spalledella Vergine, passando tra due angeli chescostavano i lembi di una tenda, per signi-ficare l’ingresso al chiostro monastico3. Vimanca l’arma dei Varini, che avrebbe do-vuto trovarsi sotto la figura della Vergine eche andò verosimilmente distrutta nell’oc-casione del rifacimento dell’ingresso in se-guito alla costruzione della chiesa. Superato anche questo portone, si accedead un loggiato arioso che si estende su trelati di un chiostrino — un valico davantiall’ingresso e due valichi sul lato meridio-nale — con la vera eccentrica di una ci-sterna che ne raccoglie le acque piovanee al piano superiore un secondo ordine dilogge, di luce pari alla metà del portico in-feriore, che si affaccia a oriente versol’atrio d’ingresso e la via e ad occidenteverso un secondo cortile interno. Le paretidel portico sono ricoperte da terra a cielocon una decorazione monocroma in terraverde, coi lumi rialzati in bianco San Gio-

155

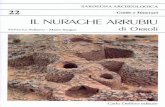

IL ‘CHIOSTRO VERDE’

Elvio Lunghi

Andrea d’Assisi (not. 1480-1520)Angeli musici, particolare

nella pagina a fianco

Andrea d’Assisi (not. 1480-1520)Eterno benedicente

nelle pagine 156-157

Il ‘chiostro verde’

vanni e poche altre notazioni cromatiche.Il programma iconografico ha una sua or-ganica coerenza, presentando la storia dellasalvezza nei due grandi momenti della na-scita e della morte del Cristo, con le storiedell’infanzia di Gesù nelle lunette e le storiedella passione in basso. Una cornice archi-tettonica illusionistica, perfettamente inte-grata all’architettura reale, contribuisce adottenere un effetto visivo omogeneo. Il re-pertorio dei motivi ornamentali è statoovunque rispettato, salvo introdurre nellepareti nord e ovest una fascia d’oro con ca-vallucci marini all’altezza dell’imposta dellelunette. Ciononostante l’esecuzione dei di-pinti si prolungò per più decenni e coin-volse più pittori, come è possibile oggiaffermare alla luce dei restauri portati atermine nel 1993, che hanno riscoperto lestorie della passione nella metà inferioredelle pareti, fino ad epoca recente nasco-ste da più mani di scialbo, passate sopra

le vistose interruzioni del racconto provo-cate dall’apertura di nuove porte e dal-l’umidità per risalita, con conseguenteperdita dell’intonaco dipinto4.È comprensibile che la letteratura prece-dente i restauri avesse ancorato la ricercadegli autori del ciclo alla data 1518 che silegge in una delle storie della vita dellaVergine, in quanto non era stata ancora os-servata la data 1494 in cifre arabe graffitasul capitello dipinto a destra della campatad’ingresso, né era stato ritrovato lostemma Rampeschi sotto l’intonaco dellaResurrezione di Cristo, appartenuto aduna suor Maria di Giovanni Pietro de’Rampeschi da Foligno, ministra al tempodella visita apostolica di mons. Camaianinel 15735. I nomi proposti erano tutti di pit-tori attivi nell’area che aveva i suoi vertici adAssisi, Foligno e Montefalco, scelti tra i pit-tori che all’uscita di scena di Nicolò Alunno(1502) e di Pierantonio Mezzastris (1506)

158

Data sull’affresco della Vita della Vergineal Tempio (1518)

nella pagina a fiancoAndrea d’Assisi (not. 1480-1520)Angeli musici, particolare

Data graffita sull’affresco dell’Eterno e leVirtù cardinali (1494)

Stemma Rampeschi

erano passati nei primi decenni del Cinque-cento all’imitazione di Perugino e del Pinto-ricchio: i folignati Lattanzio di Nicolò eFeliciano de’ Muti, Tiberio d’Assisi e France-sco Melanzio da Montefalco6. In seguito alrestauro, Mario Natali si è concentrato sul-l’iconografia delle storie, astenendosi dal farnomi di pittori — indicati nelle didascaliedelle riproduzioni fotografiche col genericoriferimento: “Attribuzione incerta” e “Ano-nimo” — e limitandosi a segnalare nelle lu-nette la presenza di “elementi derivati daPerugino, Pintoricchio e Signorelli”, e nellesottostanti storie della passione “la continua-zione progettata — ma non immediata-mente attuata — del ciclo superiore”7;Vladimiro Cruciani ha riprodotto le lunettecon un riferimento ipotetico a Feliciano de’Muti8; Giordana Benazzi ha richiamato incausa — ma senza molta convinzione — ilnome di Lattanzio di Nicolò, per la decen-nale consuetudine che il padre NicolòAlunno e il nonno Pietro di Giovanni Maz-zaforte intrattennero con le religiose, nel du-plice ruolo di pittori e di confinanti9.Il programma iconografico è aperto dallalunetta che sovrasta l’ingresso, dove sonoraffigurati l’Eterno e le quattro Virtù Car-dinali, a sinistra Prudenza e Giustizia, a de-stra Fortezza e Temperanza. Un rapidoesame della sovrapposizione degli into-

naci conferma le sensibili differenze dimano tra la scena centrale, che fu dipintaper prima, e le due parti laterali. C’è unnesso manifesto tra l’Eterno che appareda un nembo di nubi in una gloria di an-geli musicanti, la lunga barba grigia e losguardo curioso che si volge in basso aspiare i visitatori entrati — e li benedice!,tenendo un grosso globo con la mano si-nistra — e il Bimbetto sull’altra faccia delmuro, che in equilibrio sulle ginocchiadella Madre benedice i visitatori entranticontinuando a giocare con una palla. Lavistosa inserzione della trave di un archi-trave — la primitiva apertura era archivol-tata a sesto ribassato — come battente diun portone che mostra bene in vista ladata 1777, provocò la rovina della partebassa dell’affresco, dove era verosimil-mente segnata la data 1494, che qualcunosi preoccupò di graffire a futura memoriasulla cornice più lontana. Questa data rientra perfettamente nel per-corso di Pietro Perugino nell’ultimo de-cennio del Quattrocento: gli anni delsuccesso fiorentino, della Crocifissione diSanta Maria Maddalena dei Pazzi e del Ce-nacolo di Foligno, delle pale per gli Inge-suati e per i conventi fiesolani, ma anchedelle richieste degli Agostiniani di Cre-mona e dei frati Minori Osservanti di Fano

160

Andrea d’Assisi (not. 1480-1520) e Francesco Melanzio (not. 1487-1526)Eterno benedicente, Angeli e Virtù Cardinali

e di Senigallia. Soprattutto ai lavori mar-chigiani — i più deboli o semplicemente ipiù ‘francescani’ della serie — guardò l’au-tore della figura dell’Eterno, che per la suadata alta non dovrà più essere cercato tragli imitatori attardati di Pietro, ma tra i pit-tori passati nella sua bottega in queglianni. Alcuni di questi li conosciamo pernome, attraverso i repertori documentariraccolti da Umberto Gnoli e Fiorenzo Ca-nuti, o grazie alle ricerche più recenti di A.Victor Coonin sulla bottega fiorentina diPietro10: Andrea d’Assisi e Berto di Gio-vanni, Giovanni di Pietro detto lo Spagnae Giovanni di Maria di Belforte dettoRocco Zoppo, Gerino da Pistoia, Robertoda Montevarchi e Giovanni di FrancescoCiambella detto il Fantasia. Ma ancheGiannicola di Paolo, che dipinse nel 1493una copia del Cenacolo di Foligno nel Pa-lazzo dei Priori di Perugia11. Di nessuno di questi conosciamo opereinoppugnabili a date così antiche; salvoper Giannicola, che va però escluso per ledifferenze tra l’Eterno di Foligno e il Ce-nacolo perugino. La scarsa fortuna incon-trata da Pietro Perugino tra i pittori localiin vita di Nicolò Alunno mi spinge a cer-care fuori le mura di Foligno. Varie ragionimi portano nella vicina Assisi, dove fu at-tivo sullo scorcio del Quattrocento Andrea

Aloigi detto l’Ingegno, anche se questa so-luzione potrebbe sembrare banale per lafrequenza con la quale il nome dell’Inge-gno fu speso nella prima metà del ’900 perrestituire un’identità ai dipinti usciti dallabottega di Pietro Perugino12. Quando Pie-tro ebbe il 21 aprile 1488 la commissioneper la pala di Fano, richiese per contrattola fornitura del vitto e dell’alloggio per sée per un garzone13. Sappiamo con certezzache Andrea “alias Ingenio” era “famulusdicti magistri Petri” nell’ottobre 1491 aOrvieto14, in un’impresa che aveva visto ilPerugino ricercato a Fano nei mesi di mag-gio e giugno 1489. Poiché l’esecuzionedella pala di Fano si trascinò stancamenteper diversi anni – sullo sgabello del tronoè la data 1497 – un possibile coinvolgi-mento dell’Ingegno non può essereescluso a priori. Tra il febbraio 1494 e ilgennaio 1495 Andrea Aloigi risulta pre-sente ad Assisi15; non ci sarebbero dunqueimpedimenti per una sua eventuale chia-mata a Foligno da parte delle religiosedella Congregazione della beata Angelina,che avevano aperto una casa anche ad As-sisi16, oltre che a Firenze dove Peruginoaveva affrescato un magnifico Cenacolo17.Dal 1501 Andrea compare ad Assisi come“camerario apostolico civitatis Asisii”18,nel 1514 lo si dice “iam pictorem”19, a sin-

161

Decorazione di una campata con le Storiedella Vita della Vergine: da sinistra versodestra: Maria nel Tempio, Matrimonio dellaVergine, Annunciazione; sotto, La missionedegli apostoli

163

golare conferma di una notizia apparente-mente fantasiosa inserita da Giorgio Vasariin calce alla vita di Pietro Perugino: tra gliallievi di Pietro, l’Ingegno fu “miglior mae-stro di tutti ... [ma] cadendogli un traboccodi scesa negli occhi, il misero ne divenne,con infinito dolore di chiunque lo co-nobbe, cieco del tutto”; per compassioneSisto IV “ordinò che in Ascesi gli fusse ognianno, durante la vita di esso Andrea, pa-gata una provisione da chi là maneggiaval’entrate”20. A giudicare dai numerosi do-

cumenti rinvenuti da Cesare Cenci negliarchivi di Assisi21, la notizia dell’abbandonodella professione di pittore da parte di An-drea Aloigi si rivelerebbe esatta, con l’ec-cezione dell’identità del pontefice dalquale avrebbe ricevuto il beneficio, daidentificarsi in Alessandro VI Borgia piut-tosto che in Sisto IV Della Rovere. Nel qualcaso si potrebbe intuire per quale ragionele Virtù Cardinali nella prima lunetta e laprosecuzione della decorazione del chio-stro furono affidate ad altri pittori. Infine,

Francesco Melanzio (not. 1487-1526)Sposalizio di Maria

nella pagina a fiancoFrancesco Melanzio (not. 1487-1526)Vita della Vergine al Tempio

il riferimento all’Ingegno della figura del-l’Eterno non è contraddetta dalla possibi-lità di riconoscere la sua maniera in unaffresco della Pinacoteca Comunale di As-sisi, che passava sotto il suo nome neiprimi decenni del XIX secolo, per poi tra-slocare sotto il nome di Tiberio d’Assisi, eche si adatta perfettamente — con la taradelle differenze che distinguono un pittoreindipendente da un aiuto di bottega — allamaniera seguita da Pietro nella sua produ-zione riconducibili agli anni di passaggiotra l’ottavo e il nono decennio del Quattro-cento22. Beninteso resta questa un’ipotesitutta da verificare, anche se a me sembrameno improbabile di qualsiasi altra solu-zione in precedenza proposta23.Le pareti sud e ovest del portico sono ri-vestite da affreschi con storie della vita diGesù Nazareno: la vita della Vergine, l’in-fanzia di Gesù e l’inizio della sua missionenelle lunette, il racconto della passione inbasso; le prime ispirate ai testi apocrifi delVangelo dello Pseudo Matteo, le storiedella passione al racconto dell’evangelistaLuca. Ciascuna delle quattro campate delportico meridionale presenta tre episodidell’infanzia nella lunetta e un solo episo-dio della passione alla parete. I campata:a. Incontro di Anna e Gioacchino allaPorta Aurea; b. La nascita di Maria; c. La

presentazione di Maria al Tempio; d. Ul-tima Cena; e. lunetta con il volto del Sal-vatore. II campata: a. Vita della Vergine alTempio; b. Lo sposalizio della Vergine; c.Annunciazione; d. La missione degli apo-stoli. III campata: a. La visitazione diMaria ad Elisabetta; b. L’adorazione delBambino Divino; c. Circoncisione diGesù; d. L’orazione nel monte degli Ulivi.IV campata: a. L’adorazione dei Magi; b.La presentazione di Gesù al Tempio; c. Lafuga in Egitto; d. Gesù davanti al Sine-drio. Nella prima campata del portico oc-cidentale si apre un portale che conducead un secondo chiostro; di conseguenzasi interrompe il ritmo ternario che scandi-sce gli episodi nella lunetta, che riprendenella volta successiva. V campata: a. Pre-dica di Gesù ai dottori nel Tempio; b. An-geli del Battesimo; c. La derisione diCristo. VI campata: a. Il battesimo nelGiordano; b. La tentazione nel deserto;c. Le nozze di Cana; d. La salita al Calva-rio. La lunetta della testata settentrionaledel portico è divisa in due parti dalla fine-stra dell’antico coro, dove fu poi dipintal’immagine della santa patrona del mona-stero. VII campata: a. Gli invitati allenozze di Cana; b. Sant’Anna; c. La chia-mata dei primi discepoli; d. La Crocifis-sione. Sulla testata settentrionale del

164

Francesco Melanzio (not. 1487-1526)Battesimo di Gesù, particolare

portico che fa angolo con la parete d’in-gresso si conclude il ciclo della passione,con l’episodio della Resurrezione di Cristo. La data 1518 dipinta con grande risaltonell’episodio della Vita della Vergine alTempio — “A �D �M �5 �X �VIII” – non puòessere utilizzata per l’intera decorazionedel chiostro, al cui interno è possibile di-stinguere tre tempi e tre e più ‘mani’ dipittori: a. l’autore dell’Eterno sopra il por-tale (1494); b. gli autori delle storie nellelunette (1518); c. l’autore delle storie dellapassione (post 1573?). La stessa data 1518,a confronto della data 1494 che rendeva ilpittore dell’Eterno un contemporaneo diPietro Perugino, colloca l’autore delle sto-rie della vita della Vergine nel rango degliimitatori attardati di Pietro e di BernardinoPintoricchio. Nel convegno del 1995 MarioNatali sottolineò la dipendenza di questiaffreschi da invenzioni più antiche di unao più generazioni, confrontando “il Batte-simo di Cristo del primo scomparto dellasettima lunetta con lo stesso soggetto di-pinto dal Verrocchio intorno al 1476, oraa Firenze nella Galleria degli Uffizi; o l’Ado-razione dei Magi, primo comparto, quintalunetta, con le due del Perugino, ora a Pe-rugia nella Galleria Nazionale dell’Umbriae a Città della Pieve in Santa Maria deiBianchi (1476 ca.); o si confronti anche lo

Sposalizio di Maria con quello di Dome-nico Ghirlandaio in Santa Maria Novella aFirenze (1490 ca.)”; inoltre La circonci-sione di Gesù con Sephora che circoncideil primogenito di Mosè nel Ritorno diMosè in Egitto di Pietro Perugino nellacappella Sistina a Roma 24. Ai modelli rico-nosciuti da Natali posso aggiungere la di-pendenza della storia con la Vita dellaVergine al Tempio da una invenzione per-duta contesa tra Perugino e Pintoricchioche raffigurava una disputa di filosofi am-bientata in una sala monumentale, dellaquale si conosce uno studio dell’insiemeconservato presso l’Art Museum di Prince-ton e alcune copie parziali: il gruppo deidottori della Legge che ascoltano la le-zione di Maria sulla sinistra è pressochéidentico al prototipo. Alessandro Araldiseguì lo stesso modello nella Disputa disanta Caterina per il convento di SanPaolo a Parma25.È una situazione che torna nella produ-zione estrema di Francesco Melanzio daMontefalco: pittore di stretta osservanzafolignate, da Nicolò Alunno, nelle primeopere note – la tavola datata 1488 della Pi-nacoteca Comunale di Montefalco, prove-niente dalla chiesa di Santa Maria di Torrita— ma che nell’ultima tavola documentata— la pala datata 1515 del monastero di San

165

Francesco Melanzio (not. 1487-1526)Madonna col bambino e santi, particolareMontefalco, chiesa di San Leonardo

Francesco Melanzio (not. 1487-1526)Angeli, particolare

Leonardo di Montefalco — si cimenta inuna puntuale citazione da una invenzionedi Pietro Perugino risalente agli anni im-mediatamente precedenti il coinvolgi-mento nella cappella Sistina. E giàSilvestro Nessi e Cesare Beretta Festi ave-vano ravvisato un tic inconfondibile di Me-lanzio nelle cifre della data, scritte partesecondo l’uso latino parte secondo l’usoarabo26. Naturalmente Melanzio non si li-mitò a introdurre nelle sue pale d’altarevecchie invenzioni di Pietro, ma ne scim-miottò anche la maniera antiquata che giàl’ultima generazione dei pittori peruginistava abbandonando in favore delle novitàintrodotte da Raffaello nel suo soggiorno

perugino e tifernate, ma che era ancoraapprezzata nella provincia umbra, se pro-prio per Spello e per Trevi Perugino di-pinse i suoi ultimi lavori, prima dellamorte avvenuta per peste a Fontignano.A me pare che ci siano ancora valide ra-gioni per ravvisare un pedigree locale inquesta parte della decorazione del chio-stro e che Francesco Melanzio resti il can-didato più seriamente indiziato, sebbenei pittori coinvolti nell’impresa fossero adevidenza più d’uno. Fatto salva la fedeltà ad una comune cor-nice illusionistica, le differenze più vistoseche distinguono il ciclo dell’infanzia dallestorie della passione sono nel tono di

166

Francesco Melanzio (not. 1487-1526)La presentazione di Maria al Tempio

verde delle tavolozze utilizzate dai pittorie nei modelli di riferimento imitati nellecomposizioni e nelle architetture deglisfondi. Sullo sfondo delle storie nelle lu-nette fa da padrona un’architettura civiledalle forme solide quanto austere, che siritrova a Foligno in rare mostre di porte efinestre o in cornici di altari in pietra, perle quali è possibile un collegamento con inomi senza un volto di muratori e lapicidilombardi e veneti ritrovati grazie alle ricer-che documentarie di Stefano Felicetti27. Alcontrario, le architetture sullo sfondodelle storie della passione non trovano ri-scontri nella situazione locale e orec-chiano le dimensioni monumentali dei

chiostri e delle chiese progettate da Do-nato Bramante a Roma nel primo decen-nio del Cinquecento; ulteriormentecomplicate da citazioni da stampe nelleinvenzioni iconografiche, come la figuraisolata della Sant’Anna ripresa da un fo-glio di Marcantonio Raimondi, a sua voltacopiato da un disegno di Raffaello28. E tut-tavia l’esecuzione delle parti figurate è diuna qualità talmente modesta da spingerela ricerca dell’autore ancora una voltalungo una pista locale. Una situazione deltutto identica la ritrovo nella tarda produ-zione di Camillo Angelucci da Mevale, unpittore che fece della citazione da famosimaestri contemporanei la sigla caratteri-

167

Camillo Angelucci (1540-1585)Ultima cena

stica della propria operosità artigianale,come notò Brunella Teodori a propositodi una tavola con la Sacra Famiglia dellachiesa di Santa Maria di Montesanto, cheCamillo Angelucci copiò dalla Madonnadella Gatta di Giulio Romano, “con un in-tento trionfalistico che tanto piaceva aicommittenti della zona e ai loro epigonilocali, ma che spesso riduce i dotti modellia grottesca caricatura, in tono burlesca-mente declamatorio”29. Proprio il con-fronto con la Sacra Famigliadi Montesanto,sulla quale si legge la data 1579, mi consentedi riconoscere Camillo Angelucci negli af-freschi del ‘chiostro verde’ di Sant’Anna,che per lo stemma di suor Maria di Gio-vanni Pietro de’ Rampeschi da Foligno ri-trovato sotto la Resurrezione di Cristo nondovrebbe risalire ad una data troppo lon-tana dalla visita apostolica di mons. Cama-iani, avvenuta nel 1573.Un’ultima osservazione sull’uso della pit-tura monocroma. Nel 1984 Giovanna Saporitrovò che l’uso del monocromo “è del tuttoraro in area umbra a giudicare da ciò che ciè pervenuto (...) Gli affreschi del chiostrodel monastero sono quindi in tal senso unarara testimonianza, in ambito locale, del-l’uso di una tecnica certamente più diffusa

di quanto oggi sospettiamo”30. Al contrario,un importante precedente di una decora-zione monocroma si trova a Perugia nelchiostro del monastero cistercense di SantaGiuliana, che fu decorato con storie dellavita di Gesù e storie di san Benedetto dalsenese Benedetto di Bindo31, e ben notesono le storie della vita di san Francesco cheDono Doni dipinse ad Assisi nel chiostro diSisto IV della basilica di San Francesco32.Nell’ambiente folignate l’uso del mono-cromo era ampiamente diffuso nell’ediliziapopolare, come è ampiamente dimostratodalle pareti della casa di Nicolò Alunno,dove la terra verde fa da padrona nelle de-corazioni degli ambienti33. Dell’inizio del XVsecolo sono le storie profane nella loggiadel Palazzetto dei Priori di Foligno e gli af-freschi di una loggia nell’abbazia di SantaCroce di Sassovivo34. Al medesimo am-biente — Giovanni Corraduccio o sua cer-chia — spetta il frammento di un affresco,forse parte di un ciclo più esteso con storiedella vita di Cristo, che è stato trovato neirinfianchi di una volta nel rimuovere la pa-vimentazione della loggia superiore delchiostro di Sant’Anna addossata alla pareteesterna del coro antico: la scelta del mono-cromo alle pareti del nuovo chiostro va

168

Camillo Angelucci (1540-1585)La missione degli apostoli

dunque letta nel segno della continuità.L’uso delle terre per decorare le pareti diuna loggia sottoposta agli sbalzi meteorolo-gici fu probabilmente suggerita dall’econo-micità dei pigmenti e dalla resistenzaall’usura degli agenti atmosferici.

Note

1 CRUCIANI 2001, p. 93.2 Appendice I, doc. 43 3 PICCHIARELLI 2006a, pp. 93-95.4 Notizie del restauro in NATALI 1996, p. 166.5 CRUCIANI 2001, p. 161..6 GUARDABASSI 1872, p. 75, ne descrisse i soggettidefinendoli “opere di scuola perugina più felici nelcolorito che nel disegno”. CRISTOFANI 1911, p. 105,li collegò ad una Maestà staccata dalla chiesa di

169

Camillo Angelucci (1540-1585)Sant’Anna

170

Santa Maria della Neve tra Foligno e Nocera, nellaquale si leggeva la data 1500 e la firma di Felicianode’ Muti da Foligno, suggerendo una forma di col-laborazione tra Feliciano, Tiberio d’Assisi e Fran-cesco Melanzio. GNOLI 1923, pp. 109, 182, li attribuìa Lattanzio di Nicolò Alunno. VAN MARLE 1933, XIV,p. 72, tornò al nome di Feliciano de’ Muti. NESSI

1971, p. 37, ripropose la collaborazione tra Feli-ciano de’ Muti, Tiberio d’Assisi e Francesco Melan-zio, assegnando al solo Melanzio la I lunetta conl’Eterno, l’XI con l’Adorazione dei Magi e la XIIIcon La fuga in Egitto. Questa compagnia di pittorifu riproposta da BERETTA FESTI 1973, pp. 144-145;mentre SAPORI 1984, pp. 329-331, escludeva decisa-mente una forma di collaborazione tra pittori di-versi, assegnandone l’esecuzione al solo Felicianode’ Muti. Il riferimento a Feliciano de’ Muti eraposta in dubbio da LUNGHI 1990, pp. 688-689; il

quale, nel riepilogare le diverse proposte della let-teratura critica, evidenziava il carattere contraddit-torio del catalogo raccolto partendo da un solodipinto firmato da Feliciano. 7 NATALI 1996, pp. 189-197 (190).8 CRUCIANI 2001, pp. 159-160.9 BENAZZI 2004b, p. 450.10 GNOLI 1923, ad vocem; CANUTI 1931; COONIN 1999,pp. 100-104.11 GARIBALDI 2005, pp. 111-124.12 PEPE 1961, pp. 68-69. 13 GUALDI SABATINI 1984, pp. 17-26.14 FUMI 1891, p. 399, n. CVIII, che lesse la data 1490.Una nuova edizione del documento, dovuta a L.ANDREANI 1996b, p. 433, n. 205, ha corretto la datain 1491. 15 CENCI 1975, II, pp. 877, 883.16 BIGARONI 1984, pp. 505-528.

Camillo Angelucci (1540-1585)La missione degli apostoli, particolare

17 PADOVANI 2005, pp. 29-44.18 CENCI 1975, II, p. 920.19 CENCI 1975, II, p. 1032.20 VASARI 1568, III, pp. 595-596.21 CENCI 1975, ad vocem.22 LUNGHI 2006b, pp. 37-68.23 Alla figura dell’Eterno può essere accostata unatavoletta con una Madonna col Bambino del Lin-denau Museo di Altenburg, pubblicata sotto ilnome di Tiberio d’Assisi nel catalogo di OERTEL

1961, pp. 169-170 (n. 125), ma che di Tiberio nonconosce le asprezze dure e spigolose della primaproduzione nota, gli affreschi della Madonna diBraccio a Perugia (1502-1503) e di Cerqueto diMarsciano (1504). Dello stesso autore è un ampiocoinvolgimento nella volta del Collegio del Cambiodi Perugia; è Vasari a parlare di una presenza di An-drea d’Assisi accanto a Pietro Perugino nella deco-

razione del Collegio del Cambio.24 NATALI 1996, pp. 190, 195-197.25 MELLI 2006, pp. 39, 194-199, con ulteriore bi-bliografia.26 NESSI 1971, p. 37; BERETTA FESTI 1973, p. 144. 27 FELICETTI 2004, pp. 301-357.28 BARTSH 1978, n. 49.29 TEODORI, in BENAZZI-TOSCANO 1983, p. 102, con ul-teriore bibliografia. 30 SAPORI 1984, pp. 329-330. 31 LUNGHI 1996, pp. 46-47. 32 LUNGHI 1998, pp. 79-83.33 BENAZZI 2004b, pp. 439-452.34 BORDONI 2004, pp. 140-141.

171

Camillo Angelucci (1540-1585)Sacra famigliaMontesanto di Sellano, chiesa di Santa Maria

a fiancoCamillo Angelucci (1540-1585)Resurrezione di Cristo

Dal cortile del ‘chiostro verde’, per unascala sparapettata a destra del portoned’ingresso si sale alla quota di un piane-rottolo servito da due porte. L’ingressoprincipale, in asse con la scalinata, ha ipiedritti in pietra modanati e un archi-trave ornato da una ghirlanda con il nomedi Gesù, sormontato da uno spezzone ditrabeazione. La porta in legno è a dueante, ciascuna delle quali è divisa vertical-mente da cinque specchi a punta di dia-mante, di cui due più alti intervallati tratre più stretti, tenuti da cornici ornate conincastri ‘a toppo’. Le due ante sono co-struite secondo uno schema quadrato ti-picamente rinascimentale, che si adattaperfettamente alle caratteristiche architet-toniche e alle misure interne del portalelapideo, e parla in favore di una originecoeva. Ad un’epoca sensibilmente poste-riore risale l’apertura della seconda portadel pianerottolo, che conduce ad una can-toria con la macchina dell’organo, affac-

ciata sull’interno della chiesa1. Varcato l’ingresso si accede ad una salaspaziosa di pianta parallelepipeda, orien-tata nell’asse est-ovest e coperta da unavolta a padiglione sorretta da pennacchi,che nascono da peducci in pietra a ce-stello con volute. L’interno è illuminato suilati lunghi da tre finestre a lancetta, duesimmetriche all’altezza della seconda lu-netta dalla parete di testa e una terza sullaparete settentrionale all’altezza della se-conda lunetta dalla parete di fondo. L’al-tare odierno è verso oriente isolato sopraun gradino; l’altare antico era addossatoal centro della parete retrostante, comeappare in vecchie fotografie2. La parete ditesta e la prima campata delle pareti lun-ghe sono decorate da affreschi con tre sto-rie dell’infanzia di Gesù — Annunciazione,Presepe, Adorazione dei Magi — e da untabernacolo eucaristico con una Gloria diAngeli. La decorazione prosegue nellavolta sovrastante, con l’Eterno nell’unghiacentrale e i quattro Evangelisti nei pennac-chi. Apparentemente, la parete sopra lamensa d’altare non è mai stata affrescata:la tela con la Crocifissione con san Fran-cesco e la beata Angelina che vi si vedeera già al suo posto nel 1862, quando lavide Mariano Guardabassi3. La parete di fondo della sala è occupata daun coro ligneo. Alla sala si accede da altri tre ingressi. Ilcollegamento con gli ambienti interni delmonastero è per una semplicissima aper-tura scorniciata posta al centro della pa-

173

LA DECORAZIONE DEL CORO RINASCIMENTALE

Elvio Lunghi

Socio di Niccolò Circignani(Giovanni Antonio Pandolfi? not. 1561-1581)Annunciazione, particolare

nella pagina a fiancoDono Doni (1500ca.-1575)Presepe, particolare

rete di fondo, nel varco lasciato dagli stallidel coro, che conduce ad un ambiente co-perto da un soffitto a carena decorato datavolette dipinte. Il legname della porta haun aspetto antico4, ma l’apertura è relati-vamente recente ed è stata ricavata da unsottile tramezzo che chiude un archivoltoaperto in rottura su una grossa muraglia.Da una seconda porta ricavata nello stessotramezzo, nascosta dal coro moderno, siaccede per una scala posticcia ad unaapertura sopraelevata in fondo alla paretemeridionale — aperta in epoca relativa-mente recente — che consente l’uscita al

secondo ordine del chiostro. Una terzaapertura scorniciata si apre sulla parete ditesta, ad angolo con la parete meridionale,e conduce ad un cantoria che dà sullachiesa esterna, da dove le religiose assiste-vano al culto divino; questa apertura èstata aperta in breccia quando era già statodipinto il Presepe, alla quale storia fu rifattala parte finale dell’iscrizione con la data1544. Una quarta apertura al centro dellaparete settentrionale si affaccia versol’esterno; non se ne conosce la funzione.Una cronologia relativa per la costruzionedell’edificio è ricavabile dalle caratteristi-

174

Portale d’ingresso al coro

che formali dei peducci in pietra d’impo-sta della volta. Peducci pressoché identicisono presenti a Foligno nel salone al pianonobile di Palazzo Nuti in via Gramsci, unpalazzetto rinascimentale che fu costruitoin seguito alle nozze tra Francesco Nuti eRoderica Varini celebrate nel 1516, dovequasi identici sono anche i battenti ligneidelle porte che danno sul cortile interno5.Stesso discorso vale per i peducci dellavolta a padiglione della sacrestia rinasci-mentale di San Feliciano, che si collocanotra i lavori fatti eseguire in cattedrale dalvescovo Luca di Giovanni Borsciani Cibo,

essendo don Paolo Baldoli priore del Ca-pitolo dei canonici. Nell’ottobre 1512 l’in-carico fu affidato all’architetto Cola diMatteuccio da Caprarola, che coprì conuna volta il transetto nord del duomo eprobabilmente fece rinnovare le scultureornamentali della sacrestia, essendotroppo sensibili le differenze rispetto allesculture ornamentali presenti nelle fabbri-che perugine del maestro lapicida Barto-lomeo di Mattiolo da Torgiano, al qualemonsignor Faloci Pulignani volle attribuirela fabbrica della sacrestia6. Ad un’epocanon lontana risale la costruzione del coro

175

Presbiterio

rinascimentale che svolse la funzione di‘chiesa interna’ in Sant’Anna, che era giàultimata entro il 1525 quando fu rogatouno strumento notarile “in ecclesia novi-ter constructa et loco capitularii mona-steri S. Anne”7. L’identità progettuale conle sculture ornamentali della sacrestia delduomo di Foligno rende estremamenteverosimile un collegamento con un docu-mento rintracciato da Stefano Felicetti,che segnala la presenza in Sant’Anna ilgiorno 11 dicembre 1512 di una squadradi muratori chiamati dalla ministra suor Vi-viana di Nanni Torelli da Foligno per testi-moniare ad una permuta con il mercantePiermatteo di Marino di Giovanni di Pie-tro: “Marsilio Pascutii alias dello Schiavode Roveglito, Pierantonio Nicolai Cicha-rilli de Uppello comitatus Fulginei, magi-stro Bernardo magistri Iacobi Castagnaet magistro Augustino magistri Berti mu-ratoribus de Lombardia habitatoribusFulginei et Calixto Menecutii de Tudertoetiam habitatore Fulginei”8. Alla cortesiadi Stefano Felicetti devo la notizia che illombardo Bernardo di maestro GiacomoCastagna fu attivo in questi stessi anni al-l’interno del cantiere del duomo. È unatraccia importante per risalire all’identitàdelle maestranze che riproposero neiprimi decenni del Cinquecento le stessesculture ornamentali in vari cantieri di Fo-ligno, riconducibili all’autorità del vescovoLuca di Giovanni Borsciani Cibo e all’atti-vità del suo architetto di fiducia, Cola diMatteuccio da Caprarola. Nel 1527 la ‘chiesa interna’ è già arredata: il5 febbraio le monache del monastero diSanta Caterina di Foligno si accordaronocon i maestri del legno Federico di Ber-

nardo Accorroni da Spello e Giuliano di Bat-tista Ruberii da Modena, abitante a Spello,per la costruzione di un coro ligneo iden-tico a quello del monastero di Sant’Anna edi un leggio identico a quello del mona-stero di Santa Elisabetta, da realizzare en-trambi entro un anno9. Il coro antico fudistrutto al tempo dell’invasione francesenel 1810 e il suo posto è stato preso da unnuovo coro eseguito nel 1845, ma l’identi-ficazione della destinazione della sala per-mette di collegare a questa ‘chiesa interna’un legato testamentario risalente al 25 no-vembre 1502, nel quale Fioricella del fu Gui-dantonio di Nallo destinava 400 fiorini almonastero di Sant’An na per la costruzionedi “unam ecclesiam in dicto monasteriopro divino cultu ac pro usu et commodi-tate predictarum bizocharum”10.Quest’ultimo documento può spiegare lestrane anomalie presenti in questa sala,come la presenza di un tabernacolo euca-ristico all’interno di un coro monastico el’assenza di un collegamento diretto con lachiesa esterna. Usualmente, nei protomo-nasteri femminili che seguivano la regola diGregorio IX e/o delle Clarisse, come SantaMaria di Monteluce a Perugia e Santa Chiaraad Assisi, o nei monasteri femminili legatialle osservanze degli Ordini mendicanti nelXV secolo — qui a Foligno i monasteri diSanta Lucia e di Santa Caterina — il coromonastico era addossato alla chiesa esternae le religiose potevano assistere alla cele-brazione dell’ufficio sacro attraverso unagrata. Questa soluzione è presente in mo-nasteri umbri della Congregazione dellabeata Angelina — Sant’Antonio di Padova diPerugia e San Quirico di Assisi — ma la sipuò osservare anche in monasteri apparte-

177

in questa pagina, a sinistraPeduccio del coro rinascimentalea destraPeduccio di voltaFoligno, Palazzo Nuti-Deli

nella pagina a fiancoSocio di Niccolò Circignani(Giovanni Antonio Pandolfi? not. 1561-1581)Annunciazione

nuti ad altre congregazioni religiose, comeil monastero di Sant’Antonio Abate di Ca-scia. Non in Sant’Anna a Foligno, dove lecantorie che si affacciano sulla chiesaesterna furono costruite soltanto nel XVIIIsecolo, con la sopraelevazione della coper-tura della chiesa nel 173011: da qui la neces-sità di una chiesa all’interno della clausuramonastica, per il culto divino e per l’uso ela comodità delle religiose, fornita di altaree di tabernacolo per le Sacre Specie. È que-sta la situazione che trovò in Sant’Anna ilvisitatore apostolico monsignor Pietro Ca-maiani l’8 giugno 1573, nel constatare chela clausura non era molto severa e che lamessa era celebrata in una chiesa dove siconservava il Santissimo Sacramento edove le suore recitavano il loro ufficio, no-nostante che i decreti del concilio triden-tino avessero assolutamente vietato questaconsuetudine12. Qual era il primitivo aspetto di questachiesa interna? Prima del 1527 vi fu collo-cato un coro ligneo, “cum suis scabellis,spalleriis, sediis, pusaminibus, cervicali-bus, braciariis et aliis necessariis bene la-boratis”. Le monache di Santa Caterina diFoligno ne commissionarono uno identicoper il coro della loro chiesa, che “ad iudi-cium peritorum” doveva essere “equalein pulcritudine et bonitate ipsi modenoet mustra” a quello presente “in monaste-rio monialium Sancte Anne sive Ma-donne Angeline sive Comitissarum”13. Perbellezza e dimensioni il coro di Sant’Annaera ancora un modello insuperato nel1553, quando le monache di San Claudiodi Foligno commissionarono un coro li-gneo per la loro chiesa interna, “nellomodo forma et similitudine è fatto e fabri-cato constructo et architettato el choro delegno dentro la chiesia del convento etmonasterio della abbadessa et sore dellecontesse de Foligno, de alteza et longhezatomo sta fatto et fabricato constructo etarchitettato el detto choro de legno dellecontesse excepto la tarsia quale appare nelchoro delle contesse”14. Rispetto al mo-dello, la sola novità richiesta era l’aggiuntadi “una spalliera de legno lavorata con lisoi capitelli et cornice dal lato de dettachiesia de dentro de detto convento etmonasterio de Sancto Claudio verso la viapublica o vero verso le mura de detta ciptà

comenzando dal detto choro fino all’altarede detta chiesia de dentro”. Nel coro inSant’Anna questa spalliera non era neces-saria, mancando un diretto collegamentocon la chiesa esterna. Di questo coro non è rimasta alcuna trac-cia, salvo forse la porta intarsiata che dàsul ‘chiostro verde’, che potrebbe appar-tenere agli stessi maestri lignarii per lacongruenza con i tempi di costruzionedella sala. La croce di pietra che taglia ametà la sala, che è ancora nella posizioneoriginaria e che era nata per restare invista, ci dà un’idea della sua posizione, checoincideva con quella della replica mo-derna, salvo adattarsi alle linee architetto-niche della sala meglio di quanto consentala struttura curvilinea del coro odierno. È plausibile che i ganci presenti sotto tuttii peducci della volta, che sostengono lestazioni della Via Crucis, fossero destinatiin origine a sostenere i lembi di un ten-daggio, come si vede in tanta iconografiadei secoli finali del Medioevo, dalla chiesasuperiore di San Francesco in Assisi allaCappella Sistina. Questo espedienteavrebbe camuffato la lunga gestazionedegli affreschi sulla parete di testa e l’in-terruzione della decorazione all’altezzadella prima lunetta. Con le pareti coperteda tendaggi, è ammissibile che sopra lamensa dell’altare fosse esposta un’imma-gine isolata, una pala d’altare o un grupposcultoreo, o l’una e l’altro insieme. UnCrocefisso o una Crocifissione sono i sog-getti ricorrenti nei cori rinascimentali dellechiese maschili dell’Osservanza france-scana in Umbria15, e una tela con la Croci-fissione finì per essere esposta l’anno 1600in Sant’Anna; ma non va esclusa la possi-bilità che l’immagine di culto raffigurasseuna Madonna col Bambino o una SacraFamiglia e sant’Anna, in omaggio alla de-dicazione del monastero delle Contesse.Di fatto, tra gli arredi sacri del monasteronon è presente un Crocefisso riconduci-bile al XV secolo che potesse stare all’in-terno del vecchio coro. Un’altra soluzionepotrebbe guardare ad un gruppo ligneo diuna Madonna col Bambino e sant’Anna,attualmente esposto all’interno dellachiesa esterna16, che risale al primoquarto del Cinquecento. È ovvio che l’al-tare non poteva restare sguarnito di im-

178

Ignoto pittore del XVI secoloTabernacolo e angeli musicanti

magini sacre; cosa vi fosse esposto in ori-gine resta un’ipotesi non verificabile. Tre dei cinque quadri che decorano la pa-rete di testa della sala sono datati: sotto lastoria del Presepe — attribuita a DonoDoni da Assisi — si legge il nome della do-natrice Finalteria di Domenico da Bevagnae la data 154417; sotto la storia dell’Adora-zione dei Magi — attribuita a Niccolò Cir-cignani da Pomarance — si legge il nomedi un vescovo Bufalini e la data 156718;nella cornice inferiore della tela della Cro-cifissione si legge la data 1600 e sopra unapietra la scritta “VITALE M(a)GGI”, che ci re-stituisce il nome del pittore19. Nessunnome né data riporta l’iscrizione presentenella cornice sotto la storia dell’Annun-ciazione, salvo la lode dell’evento20. Nes-sun nome né data si riesce a leggerenell’iscrizione sotto la Gloria di Angeli deltabernacolo Eucaristico, perché la scrittaè stata modificata quando l’intero affrescofu pesantemente ritoccato21. Riguardo a quest’ultimo dipinto, nellostato odierno in cui si trova, prima di unauspicato restauro, non sono in grado diesprimere un’opinione sull’autore, salvoosservare nel portamento degli angeli un

ricordo da composizioni di BernardinoPintoricchio, che mi invoglia a cercare unpossibile precedente a Perugia nella “pen-tura de padiglione dettono de sacra-mento” che Bernardino Pintoricchioaffrescò nel 1484 “nella chiesa de fuore”di Santa Maria di Monteluce, sullo sfondodi un tabernacolo del Sacramento scolpitoa Firenze da Francesco di Simone Ferrucci,ma di cui nulla resta salvo le rate del com-penso pattuito col pittore22. Se paragonataalle storie dipinte da Dono Doni – il Pre-sepe – e da Niccolò Circignani – l’Adora-zione dei Magi – è comunque evidente lacultura più antiquata di questa composi-zione23. Ne concludo che la parete di testadella sala fu decorata in quattro tempi di-versi e indipendenti: prima la Gloria diAngeli musicanti; poi il quadro del Pre-sepe; a seguire l’Annunciazione, l’Adora-zione e gli Evangelisti; infine laCrocifissione. Nondimeno, le sensibili dif-ferenze di tempi e di mani non sono im-mediatamente percepibili — l’unica notache stona è la tela con la Crocifissione —per l’effetto simmetrico cercato nella de-corazione a finti marmi dello zoccolo e nelprogramma comune attuato nelle unghie

180

Dono Doni (1500ca.-1575)Presepe, angelo, particolare

nella pagina a fiancoDono Doni (1500ca.-1575)Presepe

nelle pagine 182-183Dono Doni (1500ca.-1575)Presepe, particolari

184

e nei pennacchi della volta. Pur con le dif-ferenze del caso, è in pratica lo stesso com-promesso cercato alle pareti del ‘chiostroverde’, dove l’effetto unitario è stato conse-guito mantenendo la stessa cromia e lestesse cornici per le storie della vita dellaVergine e dell’infanzia di Gesù in alto e pergli episodi della passione in basso, anche sel’esecuzione di questi monocromi richieseuna gestazione di più decenni. Purtroppo le monache di Sant’Anna nonci hanno reso la grazia di una cronaca dellaloro vita monastica, ma grazie alle ricerched’archivio compiute per questo volume ead un’indagine archeologica verticale èpossibile intuire l’iter decorativo, risalirealle forme di reperimento dei mezzi ne-cessari per dar corso a nuove costruzioni,a nuove immagini di culto, a nuove sup-pellettili sacre, che furono compiute gra-zie ai fondi messi a disposizione daifamiliari delle novizie o ai beni ricevuti perdivisione ereditaria dalle religiose più ab-bienti24. La documentazione rinvenuta èrelativa ad un atto del 13 ottobre 1539, nelquale Finalteria moglie di ser Bonifacio diser Gaspare di Luciano da Bevagna cedevaa suor Elisabetta di Mariotto degli Oddi daPerugia e a frate Bonifacio di Martino daSansepolcro, rispettivamente ministra econfessore del monastero di Sant’Anna,una casa e un terreno posti a Bevagna, atitolo di dote per l’ingresso nel monasterodi Fina di Girolamo detto Morgante di serGiacomo da Todi, consanguinea di Final-teria25. Pochi anni dopo, nel 1544, fu dipintala storia del Presepe, sotto la quale furonosegnate la data e il nome di “Donna Final-teria di Meneco de Calamo da Bevagna”26.Nel 1559 altre due nipoti di Finalteria fu-rono accettate nel monastero di Sant’Anna27. In breve, fu con il sostegno di fami-glie facoltose che le monache arricchironoil monastero con opere d’arte di prestigio.La stessa situazione va riproposta, pur inassenza di una documentazione scritta,per il quadro dell’Adorazione dei Magi,sotto il quale sta scritto: “Queste figuresonno fatte de elemosina che a fatta il ve-scovo Bufalini a sua nepote nel MDLXVII”.È questa suor Vittoria Bufalini, terzogenitadi Giulio Bufalini detto il “Magnifico”,uomo d’arme e abile diplomatico, nomi-nato conte di San Giustino nel 1563 da Pio

IV, sposo di tre mogli e padre di 13 figli28.Suo fratello Ventura fu abate commenda-tario del monastero di Petroia, nell’alta ValTiberina, e nel 1560 ottenne il vescovadodi Massa e Populonia, grazie ai buoni ufficidel cardinale Farnese: è sicuramente lui ilvescovo rammentato nella scritta di de-dica29. Nel 1567 era badessa nel monasterodi Foligno suor Anna de’ Conti, che di suorVittoria era zia. Suo padre, Giovan France-sco de’ Conti, aveva sposato una LucreziaBufalini, sorella di Giovan Battista, padredi Giulio, a sua volta padre di suor Vittoria.Di Giulio Bufalini suor Anna era dunquecugina di primo grado: la familiarità tra idue è palese dal contenuto di una letterache suor Anna indirizzò a Giulio Bufaliniin Roma il 29 maggio 1580, dove lo chia-mava “fratello amatissimo e osservantis-simo” e si firmava “amorevolissima sorellache l’amo de core sora Anna de Conti”30.Lo stesso grado di parentela collegavasuor Anna al vescovo Bufalini che so-stenne il costo dell’Adorazione dei Magi:nell’Archivio storico della famiglia Bufaliniin San Giustino è una lettera che Anna de’Conti inviò all’abate Ventura Bufalini inCittà di Castello il 6 ottobre 156131. Da questo intreccio di rapporti parentalivien fuori il ruolo di suor Anna de’ Continegli equilibri interni del monastero. Neebbe notizia nel 1573 monsignor Cama-iani, che visitando il monastero pochi annidopo la conclusione del Concilio triden-tino, non mancò di osservare come i localisembrassero piuttosto arredati per ospi-tare alcune donne secolari che per una co-munità di monache, e che tutti questilavori erano stati fatti da una certa suorAnna, la quale abitando in queste stanzele aveva adattate a suo uso privato32. “SuorAnna” è agevolmente identificabile inAnna de’ Conti, nipote di Sigismondo de’Conti, cameriere apostolico di Sisto IV edi Giulio II, passato alla storia per il ritrattoin veste di donatore che Raffaello inserì aipiedi della Vergine nella Madonna di Fo-ligno della Pinacoteca Vaticana33. Questocelebre quadro, che Raffaello aveva di-pinto per la chiesa romana di Santa Mariain Aracoeli, è legato al nome di Foligno perla secolare permanenza nel monasterodella beata Angelina, dove lo aveva portatonel 1565 suor Anna de’ Conti dopo es-

nelle pagine 186-187Niccolò Circignani (1530ca.-1592)Adorazione dei Magi, particolari

Niccolò Circignani (1530ca.-1592)Adorazione dei Magi

188

serne venuta in possesso in seguito allatrasformazione dell’altare maggiore dellachiesa romana. Alle vicende della tavola di Raffaello è de-dicato in questo libro un capitolo di Gior-dana Benazzi. Per parte mia mi limito adosservare come una volta arrivata a Foli-gno, è probabile che la tavola di Raffaellofosse posta nel coro interno delle mona-che: non si spiegherebbe altrimenti la ne-cessità di scalpellare i due peducci dellalunetta centrale — come è avvenuto —qualora vi fosse alloggiata un’immaginenata per questa destinazione; operazioneche si rendeva necessaria se l’immagineche vi era destinata fosse nata per una di-versa collocazione. Vi si ripeteva in praticala situazione esistente nel monastero affi-liato di Sant’Antonio di Padova di Perugia,con la pala di Piero della Francesca sull’al-tare principale della chiesa esterna e lapala ‘Colonna’ di Raffaello nella chiesa in-terna adibita a coro monastico34. Le asolee i perni ancora presenti sul muro di testadella sala, simmetricamente disposti inasse con la mutilazione dei peducci, ci re-stituiscono l’ingombro e gli agganci di unamacchina d’altare le cui misure, cm. 235in larghezza, non contraddicono quelledella Madonna di Foligno, larga cm. 198e alta cm. 301, per quanto questa sia leg-germente più piccola rispetto alle misureantiche, per essere stata privata della cor-nice originaria e per essere stata traspor-tata su tela al tempo dell’esilio francese. Èlecito chiedersi se nella lunga residenzanel monastero di Foligno, suor Anna sifosse limitata ad arredare a suo gustoun’abitazione privata confinante con i benidel monastero — come riferì Pietro Cama-iani — o se volesse lasciare un tocco per-sonale anche nell’aspetto del coromonastico, per esporvi degnamente il gio-iello di famiglia, cioè la Madonna di Raf-faello, come ha ipotizzato per primaGiovanna Sapori nel 198435. I lavori ese-guiti con il soccorso del cugino VenturaBufalini, vale a dire l’Adorazione dei Magie forse anche l’Eterno e i quattro Evange-listi nella volta, offrirebbero una degnacornice all’immagine nella parte centraledella parete. La Madonna di Raffaellorestò nel coro delle monache almeno finoalla morte di Anna de’ Conti († 1590), per

essere poi trasferita all’altare della chiesaesterna, dove la trovò Ludovico Jacobillinel 162736. Un termine post quem non peril trasferimento va cercato nella data 1600che si legge sulla tela della Crocifissione,che sostituì la Madonna di suor Anna de’Conti con una interpretazione realistica ,semplice e devota di un tema sacro, inlinea con la riforma dell’arte sacra solleci-tata dalla Chiesa uscita dal Concilio diTrento. E senza la noia del numero cre-scente di visitatori che bussavano allaporta del monastero per ammirarvi la ce-lebre tavola di Raffaello, violando una clau-sura piuttosto imposta dai vescovi cherichiesta dalle religiose.Per concludere un’osservazione di carat-tere iconografico. Il Presepe commissio-nato da Finalteria di Meneco segue ilracconto del Vangelo di Luca, salvo per lacomparsa in scena di una santa Lucia chenon si giustifica altrimenti se non per unarichiesta della donatrice, moglie di Ser Bo-nifacio di ser Gaspare Luciani di Bevagna.Il Bimbo è adagiato a terra sopra un len-zuolino bianco e solleva le spalle grazie adun cuscino formato da un mannello di spi-ghe di grano. È completamente nudo etende le braccia verso la Madre, che pregaa mani giunte. Fuori dal suo sguardo, sanGiuseppe lo contempla stando con lebraccia incrociate al petto, mentre unterzo personaggio — identificato per santaLucia da due occhi che la donna tiene inuna coppa — si rivolge alle religiose incoro. La Sacra Famiglia è accampata al-l’esterno di una tettoia, che protegge unrecinto per il bue e per l’asino. In vetta aimonti a distanza si vede un angelo sor-preso a parlare a due pastori intenti a vi-gilare un gregge di pecore. Altri duepastori si sono già incamminati per lastrada che conduce alla stalla. Dall’alto deicieli tre angeli giganteschi cantano a cap-pella annunciando la nascita del Salvatore. Ho già sottolineato che la pittura del pa-diglione intorno al tabernacolo eucaristicopotrebbe dipendere da un dipinto per-duto di Bernardino Pintoricchio che incor-niciava il tabernacolo del Sacramento nelmonastero di Monteluce a Perugia. Ancheil Presepe di Dono Doni segue un modelloinventato da Pintoricchio, cioè il Presepedella Cappella Baglioni a Spello: pressoché

Niccolò Circignani (1530ca.-1592)Adorazione dei Magi, particolare

191

identici sono i gesti e la posizione delBimbo rispetto alla Madre. A Spello la pit-tura del giaciglio per il Bimbo è troppoconsumata per distinguere i chicchi digrano nel fascio di erbe sotto il lenzuolo,ma che si tratti proprio di paglia lo pos-siamo dedurre dal confronto con il Pre-sepe dipinto da Pintoricchio nella cappelladi Domenico della Rovere in Santa Mariadel Popolo a Roma, dove si vedono chia-ramente le spighe gonfie di chicchi digrano. A Spello paglia e fieno sono am-monticchiate nel soppalco della stalla. Allespalle del Bimbo Pintoricchio dipinse unangelo con un sudario e una croce d’oro,per spiegare il significato dell’annunzio an-gelico riferito da Luca: “Non temete, eccovi annuncio una grande gioia, che sarà ditutto il popolo: oggi è nato nella città di

Davide un salvatore, che è il Cristo Si-gnore. Questo per voi il segno: trovereteun bambino avvolto in fasce, che giace inuna mangiatoia”. Il sudario e la croce sonoil segno della morte e della resurrezionedi Cristo. A Foligno l’estensore del pro-gramma iconografico si limitò a chiedere alpittore di far adagiare il Bimbo sopra unmannello di spighe, per alludere al pane eu-caristico che le religiose potevano ricevereall’interno del coro e ribadire la presenzanecessaria di un tabernacolo eucaristico, inassenza di un collegamento diretto con unachiesa esterna.Si spiegano così le critiche del visitatore apo-stolico Pietro Camaiani nel visitare Sant’An -na nel 1573 e l’interruzione alla paretedell’altare di un programma decorativo chein caso contrario avrebbe potuto estendersi

Vitale Maggi (not. 1600)Crocifissione, particolare

nella pagina a fiancoVitale Maggi (not. 1600)Crocifissione

192

all’intero ambiente, secondo una moda af-fermatasi nel secondo Cinquecento neglioratori delle grandi confraternite romane, ilGonfalone o San Giovanni Decollato.

Note

1 La pianella con la data 1525 segnalata da Crucianinella copertura della cantoria è un probabile riuso daun precedente edificio; vedi CRUCIANI 2001, p. 101.2 CRUCIANI 2001, p. 118.3 A. GUARDABASSI, Perugia Biblioteca Augusta, FondoGuardabassi, ms. 2243, n. 106 (1862).4 Sulla porta è intarsiata la frase “S · M · MADALENA”,che potrebbe far riferimento ad una suor Madda-lena di Pietro da Todi, madre superiora nel 1525;vedi Appendice II, doc. 8. Se si potesse dimostrarnel’appartenenza al perduto coro ligneo, avremmotrovato il nome del donatore.5 GALLI 1995, pp. 549-564. Nelle sculture ornamen-tali di palazzo Nuti, Giovanna Galli ha ravvisato sva-riate soluzioni stilistiche e costruttive comuni conarchitetture romane di fine Quattrocento - inizi Cin-quecento, che potrebbero dipendere dalla pre-senza documentata a Foligno di architetti toscanicome Baccio d’Agnolo e Antonio da Sangallo, im-pegnati del duomo di San Feliciano nel secondo eterzo decennio del Cinquecento. Il confronto trapalazzo Nuti-Varini e questo coro ha un ulteriore

interesse per i legami documentati tra la famigliaVarini con le monache di Sant’Anna; nel 1481 Elenavedova di Filippo di ser Andrea Varini, commis-sionò una Maestà sopra la porta del monastero;Appendice I, doc. 43.6 FALOCI PULIGNANI 1908, pp. 47-60; FALOCI PULIGNANI

1914, pp. 142-144. Sulla committenza artistica delvescovo Borsciani Cibo, vedi BETTONI-TURRIONI 1990,passim. Per un confronto con le fabbriche peruginedi Bartolomeo di Mattiolo da Torgiano, vedi MA-GLIANI 1998, pp. 45-66.7 Appendice II, doc. 8.8 Appendice I, doc. 67.9 FELICETTI 2002, pp. 26-27; Appendice I, doc. 73. 10 Appendice I, doc. 55.11 Appendice II, doc. 117.12 Visita Camaiani 1573, c. 337: “Severa non estclausura, cum in eadem ecc(lesi)a in qua asser-vat(ur) Sanctissimum Eucharistiae Sacramen-tum, et missa celebrat(ur) ipsaemet(?) monialesrecitent suas horas diurnas ac nocturnas quodcum absolute sit contrarium decretis Sacri Con-cilii”. I decreti adottati da mons. Pietro Camaianiin favore dei monasteri femminili di Foligno sonostati studiati da BUONCRISTIANI 1985, pp. 142-151. 13 Appendice I, doc. 73.14 Appendice II, doc. 23.15 LUNGHI 2000a, pp. 147-171. Un repertorio dei Cro-cefissi lignei nelle chiese della diocesi di Foligno inLAMETTI 2001, pp. 217-242.16 FALOCI PULIGNANI 1909, pp. 78-79.17 Il riconoscimento del dipinto a Dono Doni in

Dono Doni (1500ca.-1575))Presepe, particolare

193

CRISTOFANI 1866, p. 86; vedi anche SAPORI 1984, pp.332-335. Sull’attività di Dono Doni a Foligno vediCANNELLI 1999-2000, pp. 269-277; TEZA 2001, pp.551-654; PICCHIARELLI 2007, 273-323. Priva di fon-damento è l’attribuzione a Doni, sostenuta daLaura Teza, di un ciclo con storie mitologiche ri-trovato sulle pareti di Palazzo Trinci a Foligno, darestituire a Lattanzio Pagani, anche grazie alle po-stille di Durante Dorio alle Vite del Vasari per lequali vedi PICCHIARELLI 2007.18 Fino a tempi recenti l’Adorazione dei Magi èrammentata nella letteratura periegetica localesotto il nome di Dono Doni, autore del vicino Pre-sepe. Il riconoscimento del dipinto a Nicolò Circi-gnani è di SAPORI 1984, pp. 335-339, che allo stessopittore assegna anche l’Eterno e gli Evangelistidella volta. Sull’attività nella provincia umbra diPomarancio vedi ora GALASSI 2007, che però trala-scia di segnalare gli affreschi del coro di Foligno. 19 BLASIO 2005, p. 109.20 SAPORI 1984, p. 339 ha ravvisato nella storia unpittore direttamente influenzato da Nicolò Circi-gnani, pur escludendo che possa identificarsi inRinaldi, Savini, Pecennini, o nel figlio Antonio Cir-cignani. Recentemente ho suggerito il nome diGiovanni Antonio Pandolfi da Pesaro, ma continuoa nutrire dubbi sulla possibilità di riconoscernel’autore prima di un auspicabile restauro; vedi LUN-GHI 2005, p. 148. 21 GUARDABASSI 1872, p. 76, lesse nella cornice ladata 1600; FALOCI PULIGNANI 1909, p. 81, disse gliaffreschi del XV secolo; KING 1998, p. 191, vi leggela data 1522.22 SCARPELLINI-SILVESTRELLI 2003, pp. 97-99; 285. Unacopia dal perduto affresco di Pintoricchio è pre-sente nella chiesa di Sant’Agata a Perugia, da re-stituire a Tiberio d’Assisi. 23 SAPORI 1984, p. 339, sostiene che la decorazionedel coro iniziò con questo affresco, probabil-mente nei primi anni del Cinquecento.24 Un cenno alla decorazione del coro di Sant’Anna ènel libro di KING 1998, p. 191, dedicato alla commit-tenza artistica femminile nell’Italia del Rinascimento.25 Appendice I, doc. 76.26 Il 24 novembre 1544 nel monastero di Santa Eli-sabetta di Foligno fu depositata una somma di de-naro su richiesta di maestro Dono Laurentii deDonis di Assisi; Appendice II, doc. 12. 27 Appendice II, doc. 31.28 Notizie sulla famiglia Bufalini in MERCATI 1997,pp. 15-27. 29 SAPORI 1984, p. 337.30 Appendice II, doc. 159.31 Appendice II, doc. 150.32 Visita Camaiani 1573, c. 336: “In cubiculis ipsiusmonasterii more secularium extructis non de-crant(?) quae corrigeretur, praesertim in plerisq(ue)quae potius videbantur accom(m)odata ad proce-res quascumq(ue) saeculares recepiendos quam adusum earund(em) monialium: Haec autem factafuere a quadam Sorore Anna quae adhuc ibidemdegit ab obsequiam, quaq(ue) et alia quaedam pri-vata bona sibi retinet”.33 Notizie su Sigismondo de’ Conti in PIETRANGELI 1983,

pp. 341-368. Sulla Madonna di Foligno, vedi NUCCIA-RELLI-SEVERINI 2007, passim. LUNGHI-RIGANELLI 2009.34 GARIBALDI 1993, pp. 26-33.35 SAPORI 1984, pp. 340-341.36 JACOBILLI 1627, pp. 94-97.

Bernardino Pintoricchio (1454-1513)Presepe, particolareSpello, chiesa di Santa Maria Maggiore