Eisenzeitliche und frühmittelalterliche Pflanzenreste aus

-

Upload

uni-heidelberg -

Category

Documents

-

view

4 -

download

0

Transcript of Eisenzeitliche und frühmittelalterliche Pflanzenreste aus

Inhalt ..

5 Vorwort 46 Eisenzeitliche und frühmittelalterliche Pflanzenreste aus Mühlhausen-Ehin-

13 Verzeichnis der Autoren gen, Kreis Konstanz (M. Rösch)

17 Die Ausgrabungen 2003 in den Gra- 49 Eine Siedlungsterrasse des ersten vettien- und Aurignacien-Schichten Jahrtausends v. Chr. am Osthang der des Hohle Fels bei Schelklingen, Alb- Achalm, Stadt Reuttingen (U. Veit, Donau-Kreis, und die kulturelle A.Willmy) Entwicklung im frühen Jungpaläolithi-kum (N. J. Conard, H. · P. Uerpmann, 52 Gräber der Urnenfelder- und der Früh-K. Langguth) latenezeit in Mannheim-Sandhofen,

Scharhof (U. Koch) 22 Untersuchungen am spätpaläolithi-

sehen Fundplatz Kappel, Stadt Bad 56 Eine befestigte Siedlung der jüngeren Buchau, Kreis Biberach (M.Jochim) Späthallstattzeit im Vorfeld der Heune-

burgbei Hundersingen, Gde. Herber-23 Siedlungsarchäologische Untersuchun- tingen, Kreis Sigmaringen (H. Reim)

genindenmesolithischen Lagerplät-zen von Siebenlinden, Rottenburg am 62 Die Heuneburg bei Herbertingen-Hun-Neckar, Kreis Tübingen (C.-J. Kind, dersingen, Kreis Sigmaringen, und Th. Beutelspacher) ihr Umland. Zum Abschluss des DFG-

Projektes (S. Kurz) 28 Neue Ausgrabungen am neolithischen

Silexabbau in .Klein.kems, Gde. 66 Ein Urahn der keltischen Fürsten auf Efringen-Kirchen, Kreis Lörrach dem lpf - Ein hallstattzeitlicher Grab-(F. Engel, F. Siegmund) hügel bei Osterholz, Gde. Kirchheim

am Ries, Ostalbkreis (R.Krause) 31 Tauchprospektion am Südufer des

Überlinger Sees (M. Mainberger) 71 Untersuchungen im .Pfaffenwäldle" bei Eberdingen-Hochdorf, Kreis

34 Tauchsondierungen und Prospek- Ludwigsburg (J. Biel) tionsarbeiten unter Wasser zwischen Überlingen und Maurach am Nordufer 74 Keltisches und Karolingisches aus des Überlinger Sees (J. Köninger) Nagold, Kreis Calw (F. Damminger)

38 Rettungsgrabung in der endneolithi- 77 Zur Fortsetzung der Grabungen auf sehen Pfahlbausiedlung Allensbach- dem Rudersberg bei Calw (F. Dammin-Strandbad, Kreis Konstanz (A. Müller, ger, G. Wie land) H. Schlichtherle)

81 Rohstoff. und siedlungsarchäologische 44 Neue archäologische Untersuchungen Untersuchungen bei St.Johann, Kreis

in einem vor- und frühgeschichtlichen Reutlingen (G. Gassmann, F. Klein) Siedlungsareal von Mühlhausen-Ehingen, Kreis Konstanz (J. Hald)

9

85 Autobahn A 8 zwischen Merklingen 132 Ein römischer Gutshof bei Enzweihin-und illm-West ... Archäomgische Pro- gen, Stadt Vaihingen an der Enz spektionen an der I CE-Trasse (F. Klein) (R.Krause, H. von der Osten-Wolden-

burg) 88 Neue römische Kastelle auf dem

.Berg" bei Ennetach, Stadt Mengen, 135 Ausgrabungen im Gebäude H der Kreis Sigmaringen (H. Reim) römischen Gutsanlage von Hechingen-

Stein, Zollernalbkreis (St. Schmidt-93 Ein Mauerfall: zur Westumwehrung des Lawrenz)

Reiterkastells Heidenheim (M. Scholz) 137 Abschließende Untersuchungen in der

96 Die Kastelle N und V sowie weitere römischen uilla rustica am .Niemands-Untersuchungen zur Frühzeit von berg" bei Remchingen-W!lferdingen, Rottweil (K. Kortüm) Enzkreis (G. Wieland)

100 Konstanz - das spätantike Kastell 141 Ein römischer Gutshof bei Überlingen-und die Anfänge des Bischofssitzes Bambergen, Bodenseekreis (F. Klein, (R.Röber) R.Langer, M.G.Meyer, G.Schöbel)

103 Eine neue römische Ziegelei und 145 Grabungsfortschritte in der "Villa Töpferei am Odenwaldlimes in urbana" Heitersheim, Kreis Breisgau-Mudau-Schlossau, Neckar-Odenwald- Hochschwarzwald (H. U.Nuber, G. Seitz) Kreis (B. Rabold)

148 Ein römischer Bohlenweg(?) in der 108 Archäologie in Ladenburg, Rhein- TENP-Gastrasse bei Mengen, Gde.

Neckar-Kreis (B.Rabold) Schallstadt-Wolfenweiler, Kreis Breis-gau-Hochschwarzwald (R. Dehn,

113 Markt und Mithras- Neues vom A. Faustmann, J. Seidel) römischen uicus in Güglingen, Kreis Heilbronn (K. Kortüm, A. Neth) 152 Neue alamannische Gräber bei Böfin-

gen, Stadt illm (F. Klein) 118 Neuenstadt am Kocher-Bürg, Kreis

Heilbronn- ein "vergessener" römi- 155 Das merowingerzeitliche Gräberfeld scher uicus (K. Kortüm) im Herrusheimer Bösfeld, Mannheim-

Seckenheim (U. Koch) 122 Neue vorgeschichtliche und römische

Siedlungsbefunde im Nordwestbereich 158 Im Tode vereint. Eine außergewöhn· des römischen uicus von Riegel, liehe Doppelbestattung und die früh-Kreis Emmendingen (J. Klug-Treppe, mittelalterliche Topografie von St.Mäder) Giengen an der Brenz-Hürben, Kreis

Heidenheim (M. Menninger, M. Scholz, 126 Eine neue Sigillatatöpferei von Nürtin- I. Stark, J. Wahl)

gen, Kreis Esslingen (M. Luik, E. Beck) 161 Ein neu entdeckter frühmittelalter-

129 Der römische Monumentalbau in licher Friedhof in Aalen-Unterkochen, Stettfeld, Gde. Ubstadt-Weiher, Ostalbkreis (K.-D. Dollhopf) Kreis Karlsruhe (B. Rabold, H. von der Osten-Woldenburg)

10

164 Überraschende Grabungsergebnisse Untersuchungen (C. Jäggi, C. Mohn, zum ala.mannisch-fränkischen l'r:ied- F.Schorer) hof bei Pleidelsheim, Kreis Ludwigs-burg (1. Stork) 192 Jüngste Untersuchungen im ehemali-

gen Zisterzienserinnenkloster Gnaden-167 Ein Spaziergang mit Folgen: Ausgra- tal, Gde. Michelfeld, Kreis Schwäbisch

bungen in einem merowingerzeit- Hall (S.Arnold, U. Gross) liehen Gräberfeld bei Oedheim, Kreis Heilbronn (A. N eth) 196 Mittelalterliche Siedlungsbefunde auf

dem Areal des Glöcklehofs in 170 Neuesaus dem alten .Mittelhofen", Bad Krozingen, Kreis Breisgau-Hoch-

Stadt Lauchheim, Ostalbkreis (1. Stork) schwarzwald (S. Meinzer)

172 Neue Untersuchungen im Bereich der 199 Das spätmittelalterliche Badhaus in Wüstung Sillehen auf Gemarkung Rot- Besigheim, Kreis Ludwigsburg tenburg a.m Neckar, Kreis Tübingen (S. Arnold, U. Gross, M. Weihs) (U. Gross, E. Schmidt)

203 Archäologische Untersuchung in 175 Untersuchungen in der Wüstung Ober- Kirchheim unter Teck, Kreis Esslin-

wiirzbach, Gern. Rötenbach und gen (S. Arnold, M. Weihs) Schmieh, Stadt Bad Teinach-Zavel-stein, und Gern. Würzbach, Gde. Ober- 206 Ober- und Unterstadt - Ein Quer-reichenbach, Kreis Calw (R. Schreg) schnitt zur Stadtentwicklung in Wein-

heim an der Bergstraße, Rhein-Neckar-178 Neue Untersuchungen in der spätmit- Kreis (T. Schöneweis, A. Wendt)

telalterliehen Einsiedelei im Schön-buch, Gemeinde Altdorf, Kreis Böblin- 210 Neue Erkenntnisse zum hoch- bis gen (U. Meyerdirks, M. Wolf) spätmittelalterlichen Hafen von Kon-

stanz (R. Röber) 181 Archäologische und baugeschichtliche

Untersuchungen in der evangelischen 215 Archäologie und Bauforschung in der Pfarrkirche in Linx, Gde. Rheinau, Heidelberger Mönchsmühle (M. Ben-Ortenallkreis (M. Reinauer, P. Schmidt- ner, F. Da.mminger, A. Wendt) Thome)

219 Ein unterirdischer Gang in der Frei-183 Kleiner als gedacht: die 17 43 abgeris- burger Altstadt (F. Löbbecke)

sene Martinskirche in Riegel. Kreis Emmendingen (Ch. Maise) 222 Archäologische Untersuchungen in

der Freiburger ,.Neuburg" (Ch. Maise) 185 Untersuchungen im Kloster Obernim-

burg, Kreis Emmendingen (H. U. Nuber, 225 Fortsetzung der Ausgrabungen in der G.Seitz) Neuen Straße in Ulm (G. Kurz, G. Le-

gant, D. Schmid, I. Vogt, K. Weiner) 188 Das Sprechgitter im ehemaligen Kla-

rissenkloster Pfullingen, Kreis Reut- 232 Der Graf, sein Schloss und der Trollin-lingen: Neue Erkenntnisseaufgrund ger- archäobotanische Untersuch-bau- und bodenarchäologischer ungen im Stuttgarter Alten Schloss

(M.Rösch)

11

235 Das Obere Schloss in ~stetten, Kreis Waidshut (H. Wagner)

239 Neue renaissancezeitliche Funde von Schloss Neuenbürg, Enzkreis (F. Damminger, U. Gross)

242 Archäologische Untersuchungen in der Residenz der badischen Mark-grafen - Zur Befestigung der Dur-lacher Karlsburg, Stadt Karlsruhe (F. Damminger)

246 Eine Silberhütte aus ottonischer Zeit in Rauenberg, Rhein-Neckar-Kreis (1. Hildebrandt)

250 Bauarchäologie an einem Objekt der klassischen Moderne: Das Doppel-haus Le Corbusier!Pierre Jeanneret in der Weißenhofsiedlung in Stuttgart (C.Mohn)

253 Fundmünzen aus Württemberg (U.Klein)

262 Aus der Arbeit des Archäologischen Landesmuseums Baden-Württemberg im Jahr 2003 (J. Heiligmann, D. Planck)

266 Ortsregister

277 Grabungstechnik, Grafik, Zeichnungen, Fotografie, Restaurierung

279 Bildnachweis

12

ten oder mittig an den Längsseiten der Grubenhäuser zur Stützung der f>achkonstruktion eingetieft wurden. Aus der Verfüllung eines Grubenhauses stammen ein mit konzentrischen Kreisen verzierter Knochenspinnwirtel und das Fragment eines zweiseitigen Beinkammes, welche zeitlich um 600 n. Chr. einzuordnen sind. Eine ebenfalls in diesem Grubenhaus gefundene römische Bronzefibel stammt aus dem l./2.Jahrhundert n. Chr. und dürfte bereits als Antiquität in das aufgelassene alamannische Grubenhaus gelangt sein.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass neben einer intensiven mittelbronzezeitlichen und frühmittelalterlichen Nutzung des Siedlungsareals nun erstmals auch eisenzeitliche Siedlungsaktivitäten nachweisbar sind. Bei der Beurteilung der Baubefunde wird ein besonderes Augenmerk darauf zu richten sein, welche der zahlreichen Pfostengrundrisse möglicherweise der bisher unbekannten hallstatt-bis friihlatenezeitlichen Siedlungsphase angehören dürften. Der geringe jüngerlatenezeitliche Fundniederschlag könnte mit einer sporadischen Nutzung der Wasserstelle von einer nur etwa 1 km östlich liegenden Viereckschanze aus zusammenhängen.

Abschließend sei der Gemeinde MühlhausenEhingen und Herrn Bürgermeister H.-P. Leh-

mannfür die finanzielle und technische Unterstützung der Ausgrabungsarbeiten vielmals gedankt. Ein besonderes Dankeschön gilt auch dem Ingenieurbüro Dziuba und Mohr, den hilfsbereiten Mitarbeitern des Bauhofs, dem Gartenbaubetrieb Schellhammer, Fa. De Monte, dem Roten Kreuz Ortsgruppe Ehingen sowie sehr herzlich auch den ehrenamtlichen Beauftragten des Landesdenkmalamtes E. Kraus und J. Elbs sowie den Kollegen Th. Hoppe, J. Kordsmayer und dem engagierten Grabungsteam aus Studierenden der Universitäten Freiburg, Konstanz und Tübingen.

]ürgen Hald

Literaturhinweise

J. Aufdermauer/B. Dieckmann, Arch. Ausgr.

Baden-Württemberg 1995, 75-80 mit weiterer

Lit.; B. Dieckmann, Mittelbronzezeitliche

Siedlungen im Hegau. In: Goldene Jahrhunderte.

Die Bronzezeit in Südwestdeutschland.

Almanach 2 (Stuttgart 1997) 67-71; ders.,

Siedlungen und Umwelt der Bronzezeit am

Federsee und im westlichen Bodenseegebiet In:

B. Hänsel (Hrsg.), Mensch und Umwelt in der

Bronzezeit Europas. Abschlußtagung der

Kampagne des Europarates: Die Bronzezeit: Das

erste goldene Zeitalter Europas. Freie Universität

Berlin, 17.-19. März 1997 (Kiel1998) 373-394.

- Ch. Bücker u. a., Hof, Weiler, Dorf. Ländliche

Siedlungen im Südwesten. In: Die Alamannen

(Stuttgart 1997) 311-322 bes. 314.

Eisenzeitliche und frühmittelalterliche Pflanzenreste aus Mühlhausen-Ehingen, Kreis Konstanz

46

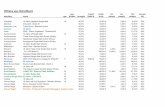

Im vergangeneu Jahr führte die Kreisarchäologie des Landkreises Konstanz im Gewann bei der Mauer im Ortsteil Ehingen der Gemeinde Mühlhausen-Ehingen eine archäologische Ausgrabung durch (vgl. den Beitrag von J.Hald). Der Platz ist seit längerem be-

kannt. Bei Grabungen Mitte der 1990er Jahre waren mittelbronzezeitliche und frühmittelalterliche Siedlungsbefunde zutage gekommen. Die Hoffnung auf weiteres bronzezeitliches Material sowie auf möglicherweise Feuchterhaltung in einem sehr tiefgründigen

anmoorigen Bereich, der als Wasserstelle gedeutet wurde, veranlasste die Entnahme und Untersuchung von Bodenproben. Beide Hoffnungen - soviel sei vorweg genommen -erfüllten sich nicht. Die Feuchterhaltung beschränkte sich auf einige schlecht erhaltene Holundersamen, bei denen ein nachträglicher Eintrag nicht ausgeschlossen werden kann. Die bronzezeitlichen Proben erwiesen sich als fundleer. Was blieb, waren verkohlte Pflanzenreste aus einem Lehmpaket über mutmaßlichen Hitzesteinen in der Wasserstelle, welches aufgrund der archäologischen Funde in die ältere vorrömische Eisenzeit (HaC oder D1) zu stellen ist, sowie aus zwei frühmittelalterlichen (6. bis 8.Jahrhundert n. Chr.} Grubenhäusern. In den vier Proben aus dem eisenzeitlichen Lehm lag die Konzentration an Resten zwischen 4 und 123 Stück pro Liter, im Mittel bei SO Stück je Liter. Somit handelt es sich um keinen offenen Fundkomplex, sondern um einen geschlossenen, und zwar, wie aus der großen Menge an Getreidekörnern hervorgeht, um einen Getreidevorrat. Er war ungereinigt und bestand aus mehreren Arten bzw. Teilvorräten. Das geht aus den zahlreichen Druschresten und der großen Zahl von beteiligten Getreidearten hervor. Bei den Druschresten ist Dinkel (1Hticum spelta} am häufigsten. Emmer (1Hticum dicoccon} und Einkorn (1Hticum monococcum} lagen nur in Spuren vor. Überraschenderweise ist bei den Körnern Dinkel nur mit 18 Exemplaren vertreten und damit kaum häufiger als Nacktweizen (1Hticum aestivumldurum}, Hafer (Avena), Emmer {1Hticum dicoccon}, Nacktgerste (Hordeum vulgare var. nudum} und Rispenhirse (Panicum miliaceum}, die übrigen in Spuren beteiligten Getreide. Die Masse der Körner, insgesamt 341 Stück, stammt ~ämlich von Mehrzelliger Spelzgerste (Hordeum vulgare ssp. vulgare}. Dass Gerste nur durch Körner und nicht zusätzlich durch Spindelglieder präsent ist, verwundert nicht, da sie wohl gedroschen und ohne Druschabfälle - wenngleich, da es sich um Spelzgerste handelt, bespelzt- eingelagert wurde. Schwerer verständlich ist, warum

vom Dinkel viele Ährchengabeln, aber nur wenig Körner gefunden wurden. Dinkel wurde üblicherweise in den Spelzen gelagert und nur bei Bedarf in kleinen Mengen entspelzt. Sollten die Funde auf einen Dinkelvorrat zuriickgehen, so müssten Körner und Ährchengabeln in einem ausgewogenen Verhältnis (etwa 2: 1) vorliegen, was nicht zutrifft. Offenbar wurden von dem Brand ein Vorrat von Gerstenkörnern und ein Druschabfall von Dinkel erfasst. Spelzgerste war das gebräuchlichste und häufigste Getreide der Hallstattzeit. Das ist insofern verwunderlich, als sie nur beschränkt, nämlich in Form von Fladenbrot, backfähig und vor allem nur schwer und mühselig entspelzbar ist. Das aufwendige und mit Verlusten verbundene Entspelzen entfällt bei der Verwendung als Braugerste. Für das Einmälzen von Spelzgerste zum Bierbrauen gibt es Belege aus der hallstatt· zeitlichen Siedlung von Eberdingen-Hochdorf, Kreis Ludwigsburg. Im vorliegenden Fall fehlen Hinweise darauf in Form eines hohen Anteils angekeimter Körner. Möglicherweise könnten aber die Hitzesteine zum Erwärmen von - nicht direkt heizbaren -Sudkesseln verwendet worden sein. Dabei bleibt allerdings fraglich, ob der Lehm, aus dem die Pflanzenfunde stammen, und die Hitzesteine darunter als zeitgleich einzustufen sind. Zunächst bleibt hier also nur festzuhalten, dass das gesamte reiche eisenzeitliche Getreidespektrum erfasst und auch das charakteristische, aber noch nicht endgültig erklärbare Übergewicht der Spelzgerste beobachtet wurde. Unter den übrigen Kulturpflanzen gibt es ebenfalls Arten, die für die Eisenzeit besonders bezeichnend sind. Bei den Öl- und Faserpflanzen ist das der Saat-Leindotter (Camelina sativa), der neben dem Schlafmohn (Papaver somniferum} gefunden wurde. Bei den Hülsenfrüchten tritt neben Erbse (Pisum sativum} und Linse (Lens culinaris} auch die Linsenwicke (Vida ervilia} auf. An weiteren Nahrungspflanzen wurden Apfel (Malus} und ein Steinobst-Fragment (Prunus} gefunden.

47

48

In beiden Fällen kann man von gesammeltem Wildmaterial ausgehen. Bei den Wildpflanzen wurde die übliche Mischung aus Ackerunkräutern, Pflanzen von Tritt-, Schlammund Ruderalfluren sowie von Grünland im weitesten Sinne gefunden. Floristische Besonderheiten fehlen. Bemerkenswert sindjedoch die Nässezeiger Blasensegge (Carex vesicaria), Igelkolben (Sparganium) und Brennender Hahnenfuß (Ranunculus flammula}, die wohl kaum auf den Feldern wuchsen und mit den angebauten Pflanzen eingebracht wurden, sondern unmittelbar vor Ort, also an der Wasserstelle, was zeigt, dass es dort nicht nur nass war, sondern dass auch mit Feuer hantiert wurde. In den beiden frühmittelalterlichen Grubenhäusern ist die Funddichte und die Fundzahl deutlich geringer. Es handelt sich um offene Fundkomplexe, weshalb trotzdem abgesicherte Aussagen zum Kulturpflanzenbau möglich sind. Charakteristisch für das Frühmittelalter ist die breite Palette von Getreiden ohne klare Dominanz einer bestimmten Art. Es wurden nur Körner gefunden, keine Druschreste. Dinkel (Triticum spelta) und Gerste (Ho~deum vulgare) sind am häufigsten und liegen gleichauf, dicht gefolgt von Einkorn (Triticum monococcum), Hafer (Avena) und Nacktweizen (Triticum aestivumldurum). Vom Roggen (Secale cereale) wurde nur ein Korn gefunden. Typisch für das Frühmittelalter ist auch die Häufigkeit des Gebauten Leins (Linum usitatissimum) als einziger gefundener Öl- und Faserpflanze. Weitere Nutzpflanzen sind Linse (Lens culinaris) und Schlehe (Prunus spinosa). Aufgrund der geringen Fundzahlen sind die begleitenden Unkräuter wenig zahl- und artenreich vertreten. Außergewöhnliche Arten fehlen daher, sieht man vielleicht vom Unechten Gänsefuß (Chenopodium hybridum) ab. Beide Zeithorizonte in Mühlhausen-Ehingen liefern somit weitere Belege dafür, dass sich bestimmte epochentypische Kulturpflanzenspektren, in diesem Fall aus der älteren vorrömischen Eisenzeit und der Merowingerzeit, in regionalem oder sogar überregiona-

lern Maßstab verfolgen und wiederfinden lassen, weil sie Ausdruck einer großräumig einheitlichen, epochentypischen Wirtschaftsweise sind.

Manjred Rösch

Literaturhinweise J. Aufdermauer/B. Dieckmann, Mittelbronzezeitliche und frühmittelalterliche Siedlungsbefunde aus Mühlhausen-Ehingen, Kreis Konstanz. Arch. Ausgr. Baden·Württemberg 1994, 65ff.-B. Dieckmann, Mittelbronzezeitliche und frühmittelalterliche Siedlungsbefunde aus Miihlhausen-Ehingen, Kreis Konstanz. Ebd. 1995, 75 ff.- H. Kroll, Das ess ich nicht! Über Unterschiede im vor- und frühgeschichtlichen täglichen Brot benachbarter Gebiete. In: A. Lang/H. Parzinger/H. Küster (Hrsg.), Kulturen zwischen Ost und West. Festschr. Kossack (Berlin 1993) 493 ff. - M. Rösch, Pflanzenreste der frühen Bronzezeit von Miihlhausen-Ehingen, Kreis Konstanz. Arch.Ausgr. Baden-Württemberg 2002, 65 f.- H.-P. Stika, Traces of a possible Celtic brewery in Eberdingen-Hochdorf, Kreis

Ludwigsburg, southwestem Germany. Veget. Hist. Archaeobot. 5, 1996, 81ff.