Bernardo Falconi: nuove tracce tra la Repubblica di Venezia, lo Stato estense, il Ducato sabaudo e...

-

Upload

uninsubria -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of Bernardo Falconi: nuove tracce tra la Repubblica di Venezia, lo Stato estense, il Ducato sabaudo e...

194

di Laura Facchin*

Nel 1679 l’abate Giovanni Parenti, residen-te estense a Venezia, relazionava il duca Fran-cesco II sulla presenza in Venezia di sculto-ri “di qualche grido”1 - per lo più selezio-nati tra coloro che avevano preso parte alcantiere di S. Maria della Salute, capolavo-ro di Baldassarre Longhena2 - da potersi con-tattare per la decorazione della facciata delpalazzo ducale in Modena3. Escludendo Giu-sto Le Court, “in primo luogo lodato”, matroppo ricco e famoso per essere interessa-to a lasciare la città che gli aveva dato tan-ta fortuna4, ricordava come secondo per im-portanza, impegnato in varie commissioni,ma, forse, disponibile a una trasferta, Mi-chele Ongaro5. Per terzo “Oratio Marinalicon due fratelli da Bassano6, “i quali han-no fatto quattro statue che sono nella fac-ciata della Salute, quattro per la veneriadel duca di Savoia e dodici che vanno nellafacciata della chiesa qua de’ CarmelitaniScalzi, con alcune altre che sono negli alta-ri, e stanno tuttavia travagliando per un al-tare di S. Giustina di Padova”, cui seguiva-no ancora menzioni per Tommaso Ruer7,Giovanni Comini8, e, seppure con qualcheincertezza circa la qualità del lavoro e lareperibilità, Enrico Merengo “giovine delGiusto”9. In questa rassegna del vivace pa-norama di scultori stranieri presenti nella

città lagunare, nel terzo quarto del Seicen-to10, apparentemente non figurava Bernar-do Falconi, ritenuto, poco più di un decen-nio prima, come testimoniavano i versi diSebastiano Mazzoni11, tra i più interessantiprotagonisti di una stagione di committen-ze decisamente favorevole per la statuaria,e l’unico che, di lì a poco, avrebbe effetti-vamente accettato una commissione da par-te della corte modenese12. Leggendo con mag-giore attenzione le parole del corrisponden-te estense, compare, nel profilo dei Marina-li, la menzione dell’attività per la residenzadi Venaria13, su commissione del duca Car-lo Emanuele II, che appare impropria per ifratelli di Angarano14, ma del tutto coeren-te, seppure numericamente imprecisa, nel-la biografia dello scultore ticinese, per il qua-le costituì un’esperienza qualificante, du-rante gli anni del primo soggiorno torine-se, sorta di “intervallo”, forse decennale,nei rapporti tra l’artista e i committenti ve-neziani.

La confusione operata dall’abate estenseappare significativa di una precoce e re-pentina perdita di memoria della produ-zione veneziana dello scultore, limitatamen-te, e, talvolta, con imprecisioni e contrad-dizioni, mantenuta viva dalla storiografiasuccessiva, e solo in tempi recenti oggetto

*Università degli Studi dell’Insubria, Varese

Bernardo Falconi: nuove tracce Tra la Repubblica di Venezia, lo Stato estense,

il Ducato sabaudo e la Spagna

195

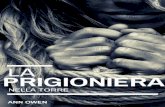

Bernardo Falconi, Immacolata con il Bam-bino, Venezia, Scuola Grande dei Carmini,Sala Capitolare, altare, 1659, (foto GiorgioMollisi).A fianco, il particolare dei volti della Madon-na e del Bambino, (foto Giorgio Mollisi).(Si ringrazia il dr. Bernardo Centanni, Guar-dian Grande della Scuola dei Carmini perl’autorizzazione alle fotografie e per la col-laborazione).

196

di studi che hanno incominciato a chiarireuna dinamica complessa di rapporti tra Fal-coni, gli artisti a lui contemporanei e i com-mittenti15. Nel 1679 lo scultore intrattene-va ancora contatti con Venezia, come atte-stato nell’archivio della chiesa di S. Salva-dor16, per la cui facciata aveva scolpito sta-tue nel 1664-65. Un anno prima, era giun-ta la richiesta, a seguito della valutazione dipiù preventivi, per realizzare un gruppo condue Atlanti reggenti il globo con la Fortu-

na e altre quattro statue allegoriche per lapunta della Dogana veneziana17. L’impresanon dovette incontrare pieno gradimento,dal momento che, nel 1682, parte delle sta-tue vennero rimosse e si minacciò di inten-tare una causa contro lo scultore al fine difargli restituire parte del denaro già incas-sato18.

Nello stesso 1679 Falconi iniziava la si-gnificativa serie di sculture per gli altari del-le cappelle laterali della basilica di S. Giu-stina di Padova19, sede, tra il 1674 e il 1684,di un rilevante intervento di riqualificazio-ne barocca. L’importanza del cantiere e lanecessità di un relativo contenimento deitempi di realizzazione richiesero il coinvol-gimento di numerose personalità, molte del-le quali, già impegnate, nei due decenni pre-cedenti, in imprese corali per edifici di cul-to a Venezia: quali Comin, Merengo e On-garo20. La maggior parte di questi artisti sierano trovati, a vario titolo, in rapporti dicooperazione con Giusto Le Court, docu-mentato anche a Padova, o, comunque, ri-conoscevano in lui una personalità di rife-rimento e coordinamento. Gli studiosi chesi sono occupati di Falconi hanno variamen-te interpretato il rapporto tra lo scultore eil maestro di Ypres: dal piuttosto severo giu-dizio di Nicola Ivanoff21, a Camillo Semen-zato22, ripreso poi da Vittorio Sgarbi23, cheponeva i due artisti in posizione fortemen-te dialettica. Negli studi di Paola Rossi24, purevidenziando l’indipendenza gestionale del-l’artista, dal momento che egli stipulava con-tratti in proprio e possedeva una bottega re-gistrata sul territorio25, si riconosce una so-stanziale omogeneità culturale con il LeCourt, dovuta alla riproposizione ed ela-borazione di temi classicisti, con evidentiscarti qualitativi a tutto sfavore del Falco-ni, teso ad affinare il proprio stile su quel-

Bernardo Falconi, San Sebastiano, Venezia,chiesa di Santa Maria di Nazareth detta de-gli Scalzi, Cappella Venier, 1662-1675 (fotoMollisi).

197

lo del fiammingo, sino a determinare, in nonpochi casi, una vera e propria confusioneattribuzionistica circa la paternità delle ope-re. Si vedano i casi di S. Pietro in Castello26,del monumento Pesaro, ai Frari27, e dellacappella di S. Giovanni della Croce, agliScalzi28. Nonostante appaia condivisibilela lettura dell’indirizzo stilistico del Falco-ni, riconosciuto già dalla storiografia sette-centesca29, in direzione romana, nella de-clinazione datane da Alessandro Algardi eda François Duquesnoy30, l’unico da consi-derarsi vincente presso la committenza ve-neziana, e pertanto, uniformante, come lastessa studiosa ha ben evidenziato osservan-do, tra l’altro, il forte ritardo con cui ven-ne ad affermarsi, presso la Serenissima, unacorrente di gusto berniniano31, la riletturadi alcuni dati documentari permette di va-lutare in modo maggiormente dialettico ilrapporto tra i due scultori. Sebbene, in oc-casione della controversia per le statue del-l’altare maggiore dei SS. Giovanni e Paolo,Falconi richiedesse Le Court come peritodi parte32, in almeno altri due casi, il rap-porto fu di più netto antagonismo. Nel 1659,i cinque membri del capitolo generale dellaScuola Grande dei Carmini preferirono af-fidare la commissione al ticinese, piuttostoche al fiammingo33, mentre le stime della col-lezione del procuratore di S. Marco, Gia-como Correr, richieste al Falconi nel 1662,sei anni dopo, subirono sostanziali corre-zioni da parte di Le Court34.

Molto probabilmente, proprio in virtù del-la posizione indipendente e di competizio-ne, in primo luogo, con l’équipe del fiam-mingo, ma anche con i numerosi altri “fo-restieri” residenti a Venezia, come notavagià Semenzato35, intorno al 1664, momen-to in cui Le Court stava assumendo unadefinitiva posizione di preminenza, Falco-ni decise, almeno temporaneamente, di la-sciare Venezia per trasferirsi nel ducato diSavoia, ove, nel terzo quarto del Seicento,era in atto il processo di trasformazione del-la capitale, non solo con i cantieri del pa-lazzo dinastico e della “corona di delitie”

suburbane, ma anche nella sua ridefinizio-ne urbanistica36. Parimenti, Falconi ricom-parve sulla scena veneziana negli ultimi an-ni di vita dello scultore fiammingo, benchégià allontanatosi dall’ambiente torinese, nonpiù favorevole, tra 1774 e 1776, anni carat-terizzati dalle commissioni madrilene37.

Le Court era giunto da Roma intorno al1655, attratto dalle notevoli possibilità dilavoro offerte dai cantieri di Longhena e deiticinesi Sardi38, nel “vuoto” di presenze lo-cali; la stessa opportunità fu avvertita daFalconi la cui prima committenza, le statuein S. Teodoro39, ebbe luogo, appena dueanni dopo, in un ambiente dominato da suoi“compatrioti”40, secondo una prassi consue-ta per artisti e maestranze provenienti dal-l’area dei laghi lombardi e svizzeri che ve-deva regolarmente la formazione di allean-ze e società41. La critica ha ripetutamente in-dicato nella famiglia Sardi il possibile tra-mite grazie al quale lo scultore poté affer-marsi in Venezia. Benché ciò possa consi-derarsi probabile, si noti che i rapporti conla capitale cosmopolita furono forse prece-duti da lavori eseguiti nel territorio di ter-raferma della Serenissima. Nel 1673 Falco-

Georges Tasnière su disegno di GiovanniFrancesco Baroncelli, Statue di mori colloca-te davanti alla facciata del palazzo, dallesculture originali di Bernardo Falconi, Ame-deo di Castellamonte, Venaria Reale, Pa-lazzo di Piacere e di Caccia..., Torino 1674(ma 1679).

198

ni, interpellato per la commissione di un cro-cifisso in bronzo e statue per la cappella set-tentrionale del duomo di Como, esponendouna succinta lista di lavori in metallo, elen-cava, oltre alle note esperienze di Parma, deiperduti monumenti funebri della corte sa-bauda e della decorazione della cappella Ve-

nier agli Scalzi, all’epoca interamente alle-stita, anche un intervento a Padova, nellaBasilica del Santo42. Il corrispondente coma-sco a Venezia, Giovanni Battista Cernezzi,incaricato di sincerarsi della veridicità del-le affermazioni di Falconi43, precisava trat-tarsi di “figurine” sopra la balaustra dell’al-tare maggiore, oggetto di un intervento diriallestimento, diretto da Longhena, con l’in-tervento di maestranze ticinesi, nel sesto de-cennio del Seicento44. Appare, quindi, ipo-tizzabile che Falconi venisse coinvolto in ta-le impresa di équipe come era avvenuto peril palazzo ducale di Sassuolo, ove un nutri-to numero di professionisti della regione deilaghi svolse un ruolo di primo piano, sia nel-la definizione dell’assetto della residenza chenella sua decorazione45. Lo stesso Davidecon la testa di Golia, scolpito sull’algardia-no San Procolo dell’Oratorio di Santa Ma-ria della Vita a Bologna46, fu eseguito per lacappella costruita, nel 1650, da Rocco Pel-lone e Gio Batta Ferrandino47. A seguito ditali considerazioni, anche taluni interventinella città di Rovigo, tradizionalmente ri-tenuti piuttosto tardi, sulla base del confron-to stilistico con le opere veneziane e pado-vane, potrebbero, anche solo parzialmen-te, doversi anticipare, dal momento che, nel-la chiesa di S. Antonio Abate, il rifacimen-to delle cappelle laterali ebbe luogo, ove inorigine si trovavano opere dello scultore, trail 1641 ed il 164448.

Le committenze nel territorio di “terra-ferma” della Serenissima, spesso legate a or-dini religiosi, specialmente per quanto at-tiene a quelle site in territori prossimi al du-cato di Modena e Reggio, potrebbero esse-re state determinate, non solo e necessaria-mente, a seguito della credibilità acquisitapresso il patriziato e l’alta borghesia vene-ziana, ma sull’onda lunga dei rapporti con

Bernardo Falconi (attr.), Maddalena, Vene-zia, chiesa di Santa Maria di Nazareth det-ta degli Scalzi, facciata, 1672-1680 (?), (fotoMollisi).

199

la corte atestina. Sicura testimonianza del-l’importanza che Falconi riconosceva al fa-vore del duca Francesco II è costituita dal-la richiesta di scarcerazione inviata nel168649. L’occasione fu una vertenza sulla co-struzione, nuovamente al Santo, della tom-ba di Orazio Secco, colpito a morte sottole mura di Vienna nel 1683, “combattendoil Turco”. L’episodio ebbe un forte impattoin area padovana. Il monumento, di impron-ta berniniana, opera di Filippo Parodi, alquale l’incarico fu affidato intorno al 168750,è ben noto agli studi51, diversamente, la pri-ma, inedita, committenza al Falconi dovràessere indagata, non solo per verificare levicende della costruzione, ma soprattuttoper ampliare la conoscenza dei rapporti coninfluenti famiglie del patriziato veneto eveneziano, senza dimenticare la rilevanzaassunta dalla politica di consenso, all’in-terno della quale si collocavano anche lecommissioni di monumenti sepolcrali, so-stenuta dalla Serenissima, per tutto il seco-lo, nei confronti di quei “capitani da Mar”che si erano distinti nella lotta contro i Tur-chi52.

L’assedio di Vienna godette di una straor-dinaria fortuna figurativa, si pensi solo a pa-lazzo Sordi di Mantova53, e spesso ne furo-no autori artisti provenienti dall’area dei la-ghi lombardo-ticinesi, personalità che ebbe-ro, per secoli, in Europa centrale e, in par-ticolare, nell’area di influenza asburgica,una posizione di indiscusso predominio del-l’attività architettonica e artistica. È tutt’og-gi oggetto di dibattito l’eventualità di unpossibile soggiorno di Falconi presso la cor-te dell’imperatore Leopoldo, stante l’inter-pretazione di alcuni versi pubblicati da Maz-zoni54. L’ipotesi è stata messa in discussio-ne dalla Rossi che, considerando la data diedizione dell’opera (1665), anno del tra-sferimento dello scultore a Torino, ha esclu-

so perentoriamente tale possibilità. Due ele-menti, tuttavia, potrebbero suggerire alme-no un contatto con il mondo asburgico:l’eventualità che l’artista, intenzionato a la-sciare Venezia, stesse valutando più offer-te55 e che la composizione del “poeta e pit-tore e doppio matto” potesse essere statascritta in anni precedenti alla stampa dell’o-pera. È noto il rapporto privilegiato di Fal-coni con il fiorentino, artefice di una pre-coce, quanto, effimera, fortuna critica delticinese, avendogli dedicato alcuni sonettidella raccolta il Tempo perduto (1661), incui furono oggetto di elogio le statue di S.Teodoro, compiute ormai da qualche an-no56. La conoscenza dovette essere di natu-ra personale, dal momento che Mazzoni ri-cordava, non solo il dono di un San Barto-

Bernardo Falconi, Mosè, Torino, chiesa delCorpus Domini, facciata, 1671-1675 (fotoMarco Traverso).

200

lomeo, lavoro del ticinese, ma anche di do-vergli alcuni, non chiariti, favori57. Gli in-teressi letterari del pittore, in relazione an-che con lo scrittore d’arte Marco Boschini58,rientrano nei ripetuti rapporti con l’Acca-demia degli Incogniti, uno degli ambientipiù avanzati culturalmente in Venezia59. Nonpochi furono gli artisti regolarmente iscrit-ti: Tiberio Tinelli60, autore di diversi ritrat-ti di aderenti all’istituzione, il più conosciu-to Evaristo Baschenis61, e lo scultore bolo-gnese Clemente Molli62. È nota l’attenzioneverso le arti figurative da parte dello stessoLoredan, attestata dalla scelta di artisti peri frontespizi delle sue opere letterarie e dadue lettere encomiastiche, a stampa, indi-rizzate ad Artemisia Gentileschi63. Oltre airapporti con Mazzoni e a tracce indirette

in committenze con personaggi vicini agliIncogniti, quali il procuratore Giacomo Cor-rer e i Venier64, la familiarità e, probabil-mente, la condivisione delle posizioni cul-turali degli accademici è testimoniata, piùesplicitamente, dalla firma, in qualità didisegnatore, per l’antiporta della prima edi-zione del Postiglione di Antonio Lupis65. Loscrittore di Molfetta fu, non solo iscritto al-l’Accademia, ma anche primo biografo delfondatore66. Recenti studi hanno eviden-ziato una fitta rete di corrispondenze epi-stolari con ecclesiastici ed esponenti dell’a-ristocrazia, anche al di fuori della Serenis-sima, unitamente a costanti rapporti con ar-tisti67. Tra questi, a partire dalla metà deglianni settanta del Seicento, comparve un al-tro ticinese, Ludovico Antonio David68. Trai pittori richiesti per ornare le opere delLupis, fu richiesto anche Ciro Ferri, la cuifirma si trova nell’edizione del 1668 dell’o-pera Il conte Francesco Martinengo nelleguerre della Prouenza, et altre attioni mili-tari69. Non pare casuale che il nipote delgenerale, oggetto della celebrativa trattazio-ne del Lupis, Francesco Amedeo, fosse il de-dicatario dell’edizione del Postiglione, fat-to che suggerirebbe, tangenze con l’ambien-te degli Incogniti. Il ramo dei MartinengoColleoni, conti di Malpaga, cui appartene-vano i due nobili bresciani, a seguito dellacarriera militare, svolta da Francesco pres-so Emanuele Filiberto di Savoia, aveva ot-tenuto il titolo di marchese di Pianezza e,negli anni in esame, il nipote ricopriva il ruo-lo di referente per l’ambasciatore sabaudoa Venezia, conte Bigliore di Lucerna70. L’in-dividuazione della figura del Colleoni, nel-la cerchia di possibili conoscenze del Fal-coni, permette di aggiungere un nuovo no-me nel novero di coloro che poterono co-stituire punti di riferimento nella realtà ve-neziana e tramiti per il passaggio dello scul-

Bernardo Falconi, Sansone, Torino, chiesadel Corpus Domini, facciata, 1671-1675 (fo-to Marco Traverso).

201

tore a Torino, a fianco di quello, tradizio-nalmente proposto dalla critica71, del “pri-mo letterato d’Europa”, Emanuele Tesau-ro72. Certamente conosciuto da Falconi, inquanto non solo ideatore del complesso pro-gramma iconografico di decorazione dellareggia di Venaria, ma anche direttamente ri-chiesto nelle decisioni della fabbriceria del-la chiesa del Corpus Domini73, è stato rite-nuto il possibile promotore dell’arrivo delticinese nella capitale sabauda, in virtù del-l’incarico, conferitogli dalla famiglia Pesa-ro, per l’ideazione del programma iconogra-fico ed epigrafico del monumento al dogeGiovanni, ai Frari, opera nella quale, ripe-tutamente, la storiografia aveva ricordatoun intervento del ticinese74. Il ritrovamentodel manoscritto di Cristoforo Ivanovich, re-datto sui modelli retorici del Tesauro, nelquale vennero indicati alcuni degli autoridell’opera, lavoro che coinvolse Le Court,Barthel, Cavrioli e Ongaro, ha indotto laRossi a escludere la presenza del Falconi,in quanto gli scheletri in bronzo, tradizio-nalmente a lui ascritti, furono eseguiti dalCavrioli75. La studiosa ha considerato che,stante le date di realizzazione (1665-1669),Falconi non avrebbe comunque potuto par-teciparvi, in quanto stabilmente operoso inPiemonte. Oltre a segnalare che l’artista,ripetutamente, inviò lavori, eseguiti in unasede differente da quella di destinazione, an-che a grande distanza - si pensi alle commis-sioni spagnole76, si deve ricordare che, do-po una prima presenza a Torino sullo scor-cio del 1664, nell’anno successivo, Falconiritornò a Venezia, molto probabilmente do-po aver confermato gli accordi con la cor-te, per ultimare lavori sospesi e ricongiun-gersi alla famiglia con la quale si trasferì,definitivamente, in territorio sabaudo, nel-l’ottobre del 1665, dopo aver ricevuto la no-mina a scultore ducale “in bronzi e mar-mi”77. La cronaca di Ivanovich non forni-sce indicazioni circa l’autore delle statue dischiavi mori, poste nella parte inferiore delmonumento, che, come già osservato, mo-strano stretti rimandi con le sculture, di ana-

logo soggetto, del tutto nuovo nell’ambien-te sabaudo, ma assai frequente in area ve-neziana78, commissionate a Falconi per lareggia di Venaria nel 1669 e riprodotte inuna stampa del volume celebrativo del Ca-stellamonte79, elemento che induce, quantomeno, ad ipotizzare la conoscenza di tipo-logie analoghe a quelle del monumento Pe-saro.

Aggiornamenti documentari sono da se-gnalare per la cappella di S. Giovanni Del-la Croce agli Scalzi. In un recente contribu-to80, la Rossi ha ricostruito le vicende dellacommittenza tra il 1648 e 1675/76, dedu-cendo, anche per l’evidenza di confronti sti-listici, che la statua del carmelitano potes-se essere riferita, non a Falconi, ma a LeCourt, ritenendo che il successivo passag-gio di patronato dell’altare, nel 1680, allafamiglia Giovannelli poco incidesse nel com-pletamento dell’insieme. Il manoscritto re-perito da Giorgio Fossaluzza, nell’Archi-vio della Provincia Veneta dei Carmelitani81,ha precisato che il disegno dell’altare, nonancora compiuto all’epoca del trasferimen-to di proprietà82, fu affidato a Ludovico An-tonio David, le statue di Fede, Speranza eCarità, sul fastigio, furono scolpite da Tom-maso Ruer, la nuvola con angeli da Bernar-doTabacco e un angelo da Giovanni Comin,ma rimane silenzioso per quanto attiene al-la statua del santo e agli angeli posti alla ba-se del monumento. Pur non risolvendo ildubbio sulla paternità della scultura princi-pale, il contributo dimostra la complessitàdi tali operazioni, sia in termini di parteci-pazione degli artisti, sia di stratificazionecronologica, e pone nuovamente l’accentosulla possibilità di una presenza di Falconiin un cantiere che, nell’ottavo-nono decen-nio del Seicento, vedeva, non solo la presen-za del pittore ticinese, ma anche dei Sardiper la direzione dei lavori della facciata(1672-168083).

La bibliografia gli ha riferito le quattrostatue presenti nelle nicchie ai lati del por-tale, di assai alta qualità, recentemente ri-ferite ai Marinali84, ove tangenze si posso-

202

no individuare soprattutto nella Maddale-na, chiara derivazione dal modello algardia-no85, più volte utilizzato dallo scultore, co-me nel caso della Speranza dell’altare di S.Antonio ai Frari86. Problematiche sono ladurata e le opere eseguite nel secondo sog-giorno veneziano, periodo al quale sono sta-te riferite, dalla Rossi, a più riprese, varieopere, contraddistinte da un deciso classi-cismo ellenistico, di marca algardiana, e dal-la ripetizione di modelli già sperimentati consuccesso87. Nella chiesa dell’Ospedaletto88,edificio che aveva già visto la presenza del-lo scultore, il San Sebastiano, trasposizio-ne quasi letterale, in marmo, del bronzo del-la cappella Venier agli Scalzi; nella facciatadella Salute il Mosé, non solo, come osser-vato dalla studiosa89, vicino alla produzio-ne padovana di S. Giustina, ma modello oderivazione dell’opera, di analogo sogget-to, del Corpus Domini (1671-1675)90.

Meno immediata è la valutazione sullesculture di soggetto mitologico e pastorale,attestate, quanto meno dalle fonti, non so-lo con le copiose commissioni per Venariae per Madrid, ma anche a Venezia. Ripetu-tamente è ricordata la descrizione di Giusti-niano Martinioni delle opere realizzate peril cortile del palazzo di Nicolò e Antonio Ve-nier ai Santi Apostoli91, ma la storiografiariporta anche interventi per i palazzi Giustie Flangin a S. Geremia92. Limitati i riscon-tri con opere esistenti, dal momento che leuniche, di certa datazione, sono costituitedai resti degli smembrati complessi di Ve-naria, fortemente consunti e oggetto di rial-lestimenti. Se appare difficile avanzare op-portune considerazioni riguardo al tema, ti-picamente veneto, della statuaria da giar-dino93, più leggibile appare la produzione,non secondaria, di busti in marmo di sog-getto allegorico e mitologico, ove, l’artista,diversamente da altri ambiti, in cui la qua-lità dei suoi lavori appare non sempre coe-rente - elemento che, evidentemente, indu-ce a interrogarsi sul ruolo dei collaborato-ri, sui quali le fonti veneziane risultano si-lenziose, ma che dovettero essere numero-

si, data la quantità di opere documentate94

- manifestano un livello esecutivo decisa-mente alto. La stessa cura nella tecnica del-la nota coppia di busti, ritenuta raffigurareCarlo Emanuele II di Savoia e la consorte,Giovanna Battista di Savoia-Nemours, co-me divinità classiche95, si può rintracciarenel Mercurio, firmato, di collezione priva-ta, quasi identico al personaggio maschiledelle collezioni sabaude96, nella Minerva diVilla Pisani a Stra, forse appartenente allacollezione del patrizio Alvise97, ripresa pun-tuale della Fortezza del monumento a Leo-ne XI98, e nell’attribuito busto di Alessan-dro Magno morente99.

Gli anni di attività per la Serenissima co-stituiscono fasi assai significative nella bio-grafia, ancora in via di definizione, del tici-nese, e devono leggersi alla luce di una com-plessità e contemporaneità di commissionisu uno scacchiere, per l’epoca, internazio-nale, secondo modalità tradizionali per gliartisti dell’area dei laghi lombardi e svizze-ri. La rete di relazioni famigliari, il lavorodi équipe, la disponibilità a fornire a unacommittenza diversificata, sia per esigenzedi politica culturale e di rappresentanza, cheper differente preparazione intellettuale,molteplici specializzazioni tecniche, dallascultura in materiale lapideo, alla fusione inbronzo, al modellato in stucco, e la neces-sità di fronteggiare una variegata e etero-genea concorrenza che, durante i soggiorniveneziani, dovette risultare particolarmen-te agguerrita, sono fattori che dovrannoessere approfonditi.

Nuove verifiche potranno far emergerenella sua completezza una personalità di ar-tista itinerante, non sempre adeguato alleaspettative della committenza, ma molto at-tento a rintracciare, sino al tardo Seicento- si pensi al caso della monumentale statuadi San Carlo ad Arona100 - quegli ambiti diattività dove una cultura figurativa classici-sta, talvolta contraddistinta da accenti neo-manieristi ed arcaizzanti, che tanta fortunaaveva incontrato, a metà secolo, in terra ve-neziana, potesse essere apprezzata.

203

(1) L. Righi Guerzoni, La scultura a Modena nel Seicento: collezionismo e commissioni ducali, in A. Spaggiari-G. Trenti (a cura di), LoStato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d’Europa, atti del convegno di studi, Modena 2001, vol. I, pp.338-339.

(2) Il cantiere di S. Maria della Salute ebbe inizio nel 1630. Longhena (Venezia, 1596/1597-1682), dopo aver vinto, con il proprio pro-getto, il concorso pubblico, ne fu il supervisore per tutta la vita, cfr. A. Hopkins, Loghena, Baldassare (Baldisera, Baldi), in Dizio-nario Biografico degli Italiani, Catanzaro 2005, vol. 65, pp. 624-630.

(3) La residenza ducale fu costruita a partire dal 1634 su progetto di Bartolomeo Avanzini, cfr. E. Corradini-E. Garzillo-G. Polidori (acura di), Il Palazzo Ducale di Modena. Regia mole maior animus, Cinisello Balsamo 1999.

(4) Il Le Court (Ypres, 1627-Venezia, 1679) fu a Venezia almeno dal 1655. Propose, soprattutto nel primo decennio di attività, stilemidi severo classicismo, forse appresi in un soggiorno romano. Nel 1678 scolpì alcune statue, disperse, per la Dogana del Mar e firmòil ritratto di Giovanni Maria Gratarol in S. Canciano, cfr. F. Sorce, Le Court, Juste (Giusto), in Dizionario Biografico degli Italiani,Catanzaro 2005, vol. 64, pp. 279-282.

(5) Lo scultore (Bratislava, 1644 ca.-Venezia, 1684) giunse a Venezia nel 1662; trascorse alcuni anni presso la bottega di MelchiorBarthel (Dresda, 1625-1672) e, nel 1672, si iscrisse alla Fraglia dei tagliapietra. Dal 1674 al 1680 fu impegnato per gli altari in S.Giustina a Padova e partecipò al cantiere della Salute, cfr. A. Bacchi, Michele Fabris detto l’Ongaro, in A. Bacchi (a cura di), LaScultura a Venezia da Sansovino a Canova, Milano 2000, pp. 731-732.

(6) La presenza dei tre fratelli Marinali, Orazio (Angarano, 1643-Vicenza, 1720), il più celebre, all’epoca a capo del sodalizio famiglia-re, Angelo (Angarano, 1654-Vicenza, 1702), attivo nei decenni successivi con una produzione autonoma, e Francesco, è attestata inarea veneziana dalla metà degli anni settanta del Seicento, come testimonia un preventivo di spesa presentato alla Dogana del Mar,cfr. M. De Vincenti, Marinali, Angelo e Marinali, Orazio, in Dizionario Biografico, op. cit., vol. 70, pp. 374-381.

(7) Rues (notizie a Venezia dal 1650 al 1690 circa), originario del Tirolo, frequentò la bottega dell’intagliatore Giovanni Ach; le noti-zie di commissioni in proprio hanno inizio nella seconda metà del settimo decennio del Seicento, con statue per la Salute, cfr. A. Bac-chi, Tomaso Rues, in A. Bacchi (a cura di), 2000, op. cit., pp. 780-781.

(8) Giovanni Comin (Treviso, 1647 ca.-Venezia, 1695) fu dal 1677 a Venezia, con lavori in palazzo Zane a S. Agostino. Fu anch’egliin S. Giustina a Padova, cfr. A. Bacchi, Giovanni Comin, in A. Bacchi (a cura di), 2000, op. cit., pp. 724-725.

(9) Heinrich Meyer, italianizzato in Enrico Merengo (Rheine, 1628?-Venezia, 1723), fu tra gli scultori più attivi nel Veneto, tra Sei eSettecento. Solo dal 1680 si conoscono opere autonome, cfr. M. Klemencic, Enrico Merengo (Heinrich Meyering), in A. Bacchi (acura di), 2000, op. cit., pp. 760-762.

(10) P. Rossi, La scultura, in R. Pallucchini (a cura di), Storia di Venezia. Temi, l’arte, Roma 1995, vol. II, pp. 120-160.(11) Sul pittore si veda la nota 54. Mazzoni dedicò versi, oltre che a vari pittori, agli scultori Le Court e Barthel, in ambito veneziano, e

al bolognese Gabriele Brunelli, autore delle statue per la facciata di palazzo Maffei a Bologna.(12) L. Righi Guerzoni, op. cit., 2001, vol. I, p. 340.(13) P. Cornaglia, Giardini di marmo ritrovati. La geografia del gusto in un secolo di cantiere a Venaria Reale (1699-1798), Torino 1994,

ad indicem. Il cantiere di “delizia” ebbe inizio sullo scorcio del sesto decennio del Seicento; fu l’opera più impegnativa di Amedeodi Castellamonte, primo architetto di corte e autore di un volume celebrativo sull’impresa (1679), ove un elogio del Falconi vienepresentato all’immaginario interlocutore dell’opera, Gian Lorenzo Bernini.

(14) I Marinali fornirono, entro il 1680, undici figure in marmo per la chiesa degli Scalzi, una Prudenza, una Temperanza e un S. Gior-gio per la facciata nord-ovest della Salute. Nelle date in esame sono attestati anche in S. Giustina: eseguirono un Angelo sull’altaredei SS. Innocenti e S. Paolo su quello del Beato Arnaldo, cfr. M. De Vincenti, 2008, op. cit., pp. 374, 377.

(15) Sporadiche e limitate le menzioni dell’attività veneziana nelle rassegne che, dall’ultimo quarto del Settecento, con l’importante lavo-ro di J. C. Fuesslin, Geschichte der besten Künstler in der Schweiz, Zurigo 1774, p. 218, e soprattutto, tra gli ultimi decenni del-l’Ottocento e la prima metà del Novecento, si sono rivolte a celebrare, spesso con toni fortemente enfatici e, non sempre, con oppor-tune ricognizioni documentarie, la capillare diffusione degli artisti ticinesi nel territorio europeo tra XVI e XVIII secolo. Il primotentativo di ricostruzione dei soggiorni veneziani si trova in C. Semenzato, La scultura veneta del Seicento e del Settecento, Venezia1966, pp. 19-20. Studi sistematici, con nuove scoperte documentarie in P. Rossi, La decorazione scultorea dell’altare di Sant’Anto-nio ai Frari: per un profilo di Bernardo Falconi, “Arte veneta” 60, 2003 (2005), pp. 42-71 con indicazione della bibliografia prece-dente. Accurate le biografie di S. Zanuso, Bernardo Falconi, in A. Bacchi (a cura di), La Scultura a Venezia da Sansovino a Cano-va, Milano 2000, pp. 732-735 e di A. Klemencic, Falcone (Falconi), Bernardo, in S.A.U.R. Allgemeines Künstler-Lexicon, Mün-chen-Leipzig 2003, vol. 36, pp. 352-354.

(16) P. Rossi 2005, op. cit., 2005, p. 70.(17) P. Rossi, Due aggiunte al catalogo delle opere veneziane di Bernardo Falconi, in M. Brusatin-W. Dorigo-G. Morelli (a cura di), Per

Giuseppe Mazzariol, Roma 1992, p. 221.(18) P. Rossi, 1992, op. cit., p. 222. Nell’ottobre del 1682 si incaricò lo scultore Giuseppe Benoni di presentare nuovi modelli.(19) Cfr. la biografia nel presente volume; F. Cessi-G. Lorenzoni-C. Semenzato, Basilica Sculture, in A. De Nicolò Salmazo-F. G. Trole-

se (a cura di), I Benedettini a Padova e nel territorio padovano attraverso i secoli, catalogo della mostra, Treviso 1980, pp. 425, n.421, 427, n. 424, 429, n. 427, 430, n. 430.

(20) Ibidem, pp. 424-430.(21) N. Ivanoff, Monsù Giusto ed altri collaboratori del Longhena, “Arte Veneta”, II, 1948, pp. 115-124.(22) C. Semenzato, La scultura veneta del Seicento e del Settecento, Venezia 1966, pp. 19-20,(23) V. Sgarbi (a cura di), Catalogo dei beni artisti e storici. Rovigo. Le chiese, Venezia, 1988, p. 182.(24) Si veda P. Rossi, 1992, op. cit., p. 220, oppure P. Rossi, 2005, op. cit., pp. 43-49. Si aggiunga la valutazione in S. Guerriero, “Di

tua Virtù che infonde spirto a i sassi”. Per la prima attività veneziana di Giusto Le Court, “Arte Veneta”, 55, 2001, p. 61.(25) Almeno dal 1659 la bottega, con annesso magazzino, si trovava in S. Gregorio.(26) P. Rossi, Bernardo Falconi collaboratore del Longhena negli altari dei Santi Giovanni e Paolo e di San Pietro di Castello, in Studi

in onore di Elena Bassi, Venezia 1998, pp. 41-49.(27) P. Rossi, I «Marmi loquaci» del monumento Pesaro ai Frari, “Venezia Arti”, 1990, 4, pp. 84-93.(28) P. Rossi, Da Falconi a Le Court: una nuova attribuzione, in G. Trovabene (a cura di), Florilegium Artium. Scritti in memoria di

Renato Polacco, Padova 2006, pp. 251-466.(29) T. Temanza, Zibaldon, [1738-74], a cura di N. Ivanoff, Roma 1963, p. 3.(30) Sul ruolo del fiammingo, dal 1618 a Roma, la cui S. Susanna, in Santa Maria di Loreto, fu destinata ad amplissima fortuna, atte-

stata anche in ambito veneziano, cfr. M. G. Barberini, François Du Quesnoy, in E. Borea (a cura di), L’Idea del Bello. Viaggio per

204

Roma nel Seicento con Giovan Pietro Bellori, catalogo della mostra, Roma 2000, vol. II, pp. 394-398.(31) P. Rossi, 1995, op. cit., p. 148. Il caso più eclatante di citazionismo è la Estasi di Santa Teresa agli Scalzi, lavoro del Merengo.(32) P. Rossi, 1998, op. cit., pp. 41-49.(33) P. Rossi, 2005, op. cit., p. 69. Oltre a Le Court erano in gara Francesco Cavrioli e Clemente Molli.(34) L. Borean, “Con il maggior vantaggio possibile”. La vendita della collezione del procuratore di San Marco Giacomo Correr, in M.

Fantoni-L. C. Matthew-S. F. Matthews-Grieco (a cura di), The Art Market in Italy 15th-17th centuries/ il Mercato dell’Arte in Ita-lia secc. XV-XVII, Modena 2003, p. 343. Varie possono essere state le motivazioni, non necessariamente imperizia, in base alle qualivari pezzi della raccolta, giudicati antichi da Falconi, furono poi considerati da Le Court opere seicentesche.

(35) C. Semenzato, 1966, op. cit., p. 19.(36) Cfr. V. Comoli Mandracci, L’urbanistica della città capitale e del territorio, in G. Recuperati (a cura di), Storia di Torino. La città

fra crisi e ripresa (1630-1730), Torino 2002, vol. 4, pp. 431-461; M. di Macco, “Critica occhiuta”: la cultura figurativa (1630-1678), in G. Ricuperati (a cura di) 2002, op. cit., vol. 4, pp. 337-430. Per una sintesi cfr. P. Cornaglia, 1563-1708 tre secoli di archi-tettura di corte. La città, gli architetti, la committenza, le residenze, i giardini, in E. Castelnuovo (a cura di), 2007, op. cit., pp. 137-148; M. di Macco, Duchi, Madame Reali e Re sabaudi: forme dell’arte di corte a Torino dal Cinque al Settecento, in Ibidem, pp.251-260.

(37) Cfr. F. Franchini Guelfi, La scultura del Seicento e del Settecento. Marmi e legni policromi per la decorazione dei palazzi e per leimmagini di devozione, in P. Boccardo-J. L. Colomer-C. Di Fabio (a cura di), Genova e la Spagna, Cinisello Balsamo 2004, pp. 242-243 con bibliografia precedente.

(38) P. Piffaretti, Giuseppe Sardi architetto ticinese nella Venezia del Seicento, Bellinzona 1996.(39) P. Rossi, 2005, op. cit., pp. 46-47.(40) C. Palumbo Fossati, Gli architetti del Seicento Antonio e Giuseppe Sardi e il loro ambiente, “Bollettino Storico della Svizzera Ita-

liana”, XCVIII, 1986, 1-2, pp. 14-17.(41) Si veda il caso di Giovanni Battista Barberini, cfr. A. Spiriti, Giovanni Battista Barberini. Un grande scultore barocco, Cernobbio 2005.(42) A. Rovi, Architetti, artisti e lavoranti nel Duomo di Como tra Sei e Settecento, in S. Della Torre-T. Mannoni-V. Pracchi (a cura di),

Magistri d’Europa. Eventi, relazioni, strutture della migrazione di artisti e costruttori dei laghi lombardi, atti del convegno di studi,Como 1996, pp. 68, 74. A Falconi fu richiesta una valutazione sulla possibilità di realizzare un’opera simile al Crocifisso della vene-ziana chiesa del Redentore, lavoro di Gerolamo Campagna (1589-1590).

(43) Nonostante la segnalazione, in qualità di garante, del comasco Giovanni Paolo Recchi, con cui Falconi aveva lavorato a Venaria, lacommissione non gli fu affidata. Cernezzi fu estremamente severo nella valutazione dei lavori del ticinese.

(44) G. Bresciani Alvarez, La Basilica del Santo nei restauri e ampliamenti dal Quattrocento al tardo-Barocco, in G. Lorenzoni (a curadi), L’edificio del Santo di Padova, Vicenza 1981, pp. 112-113.

(45) I Colomba di Arogno furono presenti nel cantiere di Sassuolo dal 1640, cfr. A. Bacchi, Sculture e apparati decorativi, in F. Trevisa-ni (a cura di), Il Palazzo di Sassuolo. Delizia dei Duchi d’Este, Parma 2004, pp. 41 e segg. Nel 1663 comparve Barberini (cfr. Ibi-dem, p. 46), impegnato in S. Agostino (1662-1663), cfr. A. Spiriti, 2005, op.cit., pp. 121-133.

(46) J. Montagu, Alessandro Algardi, New Heaven & London 1985, vol. II, pp. 379-380, n. 73. L’opera, con il pendent, San Petronio,risale al 1615-1617.

(47) E. Parma Armani-M. C. Galassi, Artisti e artigiani del marmo dal Cinquecento al Seicento, in La scultura a Genova e in Liguria dalSeicento al primo Novecento, Genova 1988, vol. II, pp. 36, 80.

(48) V. Sgarbi (a cura di), Catalogo dei beni artisti e storici. Rovigo. Le chiese, Venezia 1988, p. 122.(49) L. Righi Guerzoni, op. cit., 2001, vol. I, p. 340.(50) G. Bresciani Alvarez, Il tardo barocco: l’opera di Filippo Parodi e di Giovanni Bonazza, in G. Lorenzoni (a cura di), Le sculture del

Santo di Padova, Vicenza 1984, pp. 195-197.(51) Lo scultore (Genova, 1630-1702) soggiornò in Veneto nel 1678-79; a Venezia scolpì il monumento del patriarca Morosini ai Tolentini.(52) F. Sorce, op. cit., 2005, p. 281. Le Court fu, anche in questo caso, tra gli autori più richiesti.(53) A. Spiriti, 2005, op. cit., pp. 37-38.(54) Mazzoni (Firenze, 1611?-Venezia, 1678) si trasferì a Venezia nel 1648. Ebbe stretti rapporti con il pittore Pietro Liberi che influenzò

anche la sua produzione figurativa. Tre furono le principali sue opere letterarie, oltre le due citate, la Pittura guerriera (Venezia 1665)cfr. P. Benassai, Sebastiano Mazzoni, Firenze, 1999; A. Barsanti, voce Mazzoni, Sebastiano, in M. Lucco (a cura di), La pittura nelVeneto. Il Seicento, Milano 2001, vol. II, pp. 850-851.

(55) Nel 1661 Le Court fu richiesto dal vescovo Leopoldo Guglielmo d’Asburgo, tramite l’agente imperiale Humbert Czernin, per duesculture allegoriche (oggi al Kunsthistorisches Museum, Vienna), cfr. F. Sorce, 2005, op. cit., p. 280. Nel 1675, lo stesso cardinaleacquistò, su consiglio di Marco Boschini, avori di Melchior Barthel (Museo degli Argenti, Firenze), cfr. S. Guerriero, 2007, op. cit.,pp. 57-58.

(56) S. Mazzoni, Il Tempo perduto. Scherzi sconcertati, Venezia 1661, p. 62.(57) Mazzoni, intorno al 1661, viveva in una casa di proprietà di Francesco Venier, figura legata alle committenze di Falconi, cfr. P. Benas-

sai, 1999, op. cit., p. 35.(58) Ibidem, p. 36.(59) Il senatore Loredan (Venezia, 1606-1661) fondò l’Accademia nel 1630. Per trent’anni essa costituì un vero e proprio centro di cul-

tura “libertina”. A fianco di una brillante carriera politica, che subì un definitivo arresto a partire dal 1657, costante e prolifica ful’attività letteraria. Di rilievo il suo ruolo nel dibattito sul marinismo, cfr. M. Miato, L’Accademia degli Incogniti di Giovan Fran-cesco Loredan Venezia (1630-1661), Firenze 1998. Per un profilo biografico cfr. C. Carminati, Loredan (Loredano), Giovan Fran-cesco, in Dizionario Biografico, op. cit., Roma 2005, vol. 65, pp. 761-770.

(60) Tinelli si dedicò al ritratto, spesso in miniatura su rame, su modelli fiamminghi, cfr. F. Bottacin, Tiberio Tinelli. “Pittore e Cavalie-re”. (1587-1639), Mariano del Friuli 2004.

(61) Sul pittore, forse a Venezia nel 1647, cfr. F. Rossi, Evaristo Baschenis. Committenza e collezionismo, in F. Rossi (a cura di), EvaristoBaschenis e la natura morta in Europa, catalogo della mostra, Milano 1996, pp. 87-89, 92. Baschenis fu in contatto con Antonio Lupis.

(62) Molli (Bologna, 1599 ca.-Venezia, 1664) fu, stante la nota nel catalogo degli iscritti all’Accademia (1647), anche architetto, pittoree poeta. Tra il 1636 e il 1640 si colloca il suo primo intervento a Venezia, per S. Giustina, cfr. S. Zanuso, Clemente Molli, in A. Bac-chi (a cura di), 2000, op. cit. pp. 764-765.

(63) Cfr. N. Ivanoff, Gian Francesco Loredan e l’ambiente artistico a Venezia nel Seicento, “Ateneo Veneto”, III, 3, 1965, 1-2, pp. 186-190. Lo studioso riporta i nomi di Pietro della Vecchia, Francesco Ruschi e Daniele Van Dych. Nella raccolta Cimiterio fu coinvol-

to il pittore Giovanni Antonio Maria Vassalli, cfr. L. Borean, Il caso Bergonzi, in L. Borean-S. Mason (a cura di), 2007, op. cit., p. 205.(64) P. Rossi, 2005, op. cit., p. 65.(65) Ibidem, p. 63. L’opera fu pubblicata da Francesco Valvasense, editore sistematico delle opere degli Incogniti a partire dal 1647. L’in-

cisione è firmata G. G., iniziali sciolte dalla studiosa con Giovanni Giorgi (o Georgi).(66) Lo scrittore, attento alle richieste del mercato, fu autore di oltre una trentina di titoli tra romanzi, biografie ed epistolari che ebbe-

ro una buona diffusione. Lupis visse presso il palazzo del Loredan a Venezia e nella residenza estiva di Vigodarzere, cfr. F. Cirilli,Lupis, Antonio, in Dizionario Biografico, op. cit. 2006, vol. 66, pp. 615-616.

(67) G. Fossaluzza, Ambientarsi a Venezia: tracce di Lodovico Antonio David da Lugano, in A. Spiriti-S. Capelli (a cura di), I David:due pittori tra Sei e Settecento, catalogo della mostra, Milano 2004, pp. 39-40.

(68) David (Lugano, 1648-Bologna, 1709) giunse a Venezia nel 1667, cfr. Ibidem, pp. 33-59.(69) L’opera, incisa da Pietro Michieli ed edita a Bergamo, dovette essere realizzata durante il soggiorno di Ferri nella città per dipinge-

re il ciclo di Storie dell’Antico Testamento in Santa Maria Maggiore (1665-1667), cfr. M. Giannatiempo López, Ciro Ferri, in A. LoBianco (a cura di), Pietro da Cortona, catalogo della mostra, Milano 1997, pp. 231-232.

(70) A. Manno, Il Patriziato subalpino: notizie di fatto, storiche, genealogiche, feudali ed araldiche, desunte da documenti, I e II vol. astampa, Firenze, 1895-1906, (gli altri voll. in copie dattiloscritte), vol. XVI, pp. 292-293. Per le corrispondenze, Archivio di Statodi Torino, Corte, Lettere Ministri, Venezia, mazzi 11 (1664-1671) e 12 (1667-1669), Lettere del marchese di Pianezza al conteBigliore. In tale epistolario, purtroppo, non compare il nome del Falconi.

(71) Da ultimo, M. Di Macco, 2007, op. cit., p. 255.(72) La fama del Tesauro, intellettuale attivo alla corte sabauda, si deve al Cannocchiale Aristotelico (1655), uno dei più importanti trat-

tati di retorica barocca, cfr. P. Frare, «Per istraforo di perspettiva». Il Cannocciale Aristotelico e la poesia del Seicento, Pisa-Roma2000. Sul rapporto tra l’immagine del principe, l’utilizzo delle arti e il ruolo di Tesauro cfr. M. L. Doglio, Letteratura e retorica daTesauro a Gioffredo, in G. Ricuperati (a cura di) 2002, op. cit., vol. 4, pp. 569-578 e pp. 600-625.

(73) Archivio Storico Città di Torino, Ordinati 1671-1679, bobina 19.(74) Cfr. G. Dardanello scheda 41, in M. Di Macco-G. Romano (a cura di), Diana Trionfatrice. Arte di corte nel Piemonte del Seicento,

catalogo della mostra, Torino 1989, pp. 38-39.(75) P. Rossi, 1990, op. cit., pp. 84-93. Cavrioli (Serravalle, ?-Venezia, ante 16 settembre 1670), fu a Venezia dal 1637, spesso in équi-

pe con i collaboratori del Longhena, cfr. S. Zanuso, Francesco Cavrioli, in A. Bacchi (a cura di), op. cit., 2000, pp. 723-724.(76) Cfr. la biografia nel presente volume.(77) A. Baudi di Vesme, 1966, op. cit., vol. II, p. 449. Non è stato possibile appurare ove risiedesse lo scultore in Torino, benché nei

documenti (1666 al 1671 circa), sia definito abitante in città. La nomina ducale implicava un particolare vincolo nei confronti dellacorte sabauda, cfr. L. Facchin, S. Maria dei Ghirli, in L’arte dello Stucco nel Parco dei Magistri Comacini (Intelvesi, Campionesi,Ticinesi) delle Valli e dei Laghi: valorizzazione, conservazione e promozione (Progetto Interreg III A), atti del convegno, Como2007, p. 110, che, tuttavia, non pare essere stato pienamente osservato dallo scultore.

(78) Cfr. S. Guerriero, 2007, op. cit. p. 51.(79) Le statue sono disperse, cfr. P. Cornaglia 1994, op. cit., pp. 130-133. Un busto di schiavo moro, molto vicino a quelli in esame, si

conserva nel castello di Govone, ove, nel 1780-1781, furono acquistati e riallestiti numerosi esemplari provenienti da Venaria.(80) P. Rossi, 2006, op. cit., pp. 251-254.(81) G. Fossaluzza, 2004, op. cit., pp. 45-46.(83) Ibidem, p. 52. Solo la parte di muratura fu eseguita nel 1671; l’altare fu eretto in tre anni, elemento confermato dall’iscrizione che

porta la data del 1684.(83) C. Palumbo Fossati, 1986, op. cit., pp. 51-54.(84) Cfr. M. De Vincenti, “Domino Horatio et Fratelli Marinali bassanesi, illustri scultori della città di Venezia”, “Arte Veneta”, 63,

2006, pp. 109-112.(85) J. Montagu, 1985, op. cit., vol. II, n. 58, fig.10. L’opera si trova in S. Silvestro al Quirinale, cappella Bandini (1628-1629).(86) G. Lorenzetti, Venezia e il suo estuario, Venezia 1963 (ed Trieste 1974), pp. 95, 454, ove viene riferito anche il S. Giovanni Della

Croce.(87) Sebbene databili al primo soggiorno del ticinese, è opportuno segnalare due serie di sculture di cui si condivide l’attribuzione. Le

Virtù Teologali, in finto bronzo, nelle nicchie dello scalone di S. Teodoro (1660-1662) e le Allegorie femminili del frontone di S.Maria Formosa, cfr. P. Rossi, 2005, op. cit, pp. 46-47 e pp. 49-50.

(88) P. Rossi, 1992, op. cit., pp. 220-222.(89) P. Rossi, 2005, op. cit., p. 58. A Falconi sono riferiti anche i due angeli sotto la statua della Madonna con il Bambino.(90) La produzione per S. Giustina presenta numerose tangenze con le statue torinesi, specialmente nelle tipologie maschili barbate.(91) S. Guerriero, 2007, op. cit., p. 44. I Venier furono tra coloro che maggiormente apprezzarono la scultura “moderna”, contando

anche opere di Molli e Cavrioli.(92) A. Klemencic, 2003, op. cit., vol. 36, p. 353.(93) M. De Vincenti, S. Guerriero, Per un Atlante della statuaria veneta da giardino. I, “Arte Veneta”, 62, 2005, pp. 222-225. Simone

Guerriero ha attribuito a Falconi una Figura Allegorica femminile e un Suonatore di Piva (Il diletto), presso la villa Vendramin,Capello, Collizzoli di Noventa Padovana.

(94) Fu certamente tra i suoi collaboratori quel Giovanni Battista Casella citato quale suo creditore negli Ordinati del comune di Tori-no (1675); sullo scultore, cfr. E. Agustoni, I Casella “de Ambrosio” a Torino e in Piemonte, in F. Bianchi-E. Agustoni (a cura di), ICasella di Carona, Lugano 2002, pp. 80-85. Sono noti i soci per le imprese spagnole, intelvesi e ticinesi attivi in area genov4se, e ilnome di Siro Zanella per il completamento del S. Carlo di Arona.

(95) Cfr. C. Bertolotto, schede nn. 9.14, 9.15, in E. Castelnuovo (a cura di), 2007, op. cit., pp. 173-174.(96) Cfr. M. De Grassi, Sculture venete del Sei e Settecento: i busti già al castello di Duino e il monumento Colloredo, in “Arte in Friu-

li, arte a Trieste”, 18/19, 1999, pp. 124-125.(97) Le fonti testimoniano di una variegata presenza di sculture nella collezione del nobile veneziano, committente di Le Court, Molli e

Parodi, in parte trasferita, almeno dalla metà del Settecento, nella villa di Stra, cfr. S. Guerriero, 2007, op. cit., pp. 48-49.(98) L’opera (1634-1652), si trova in S. Pietro, navata sinistra, cfr. J. Montagu, 1985, op. cit., vol. II, pp. 434-436, n. 161.(99) S. Guerriero, 2007, op. cit., p. 49. La scultura è agli Uffizi.(100)M. Rosci, Il Cerano, Milano 2000, p. 188, n. 120.

205