Abstrakte "Idole" aus Troia

Transcript of Abstrakte "Idole" aus Troia

ARCHAOLOGISCHES KORRESPONDENZBLATT 34 · 2004 31

ABSTRAKTE »IDOLE« AUS TROIA

von Thomas Zimmermann

Zeugnisse von Kult und Religion aus der fri.ihbronzezeitlichen Epoche finden sich im gesamten agaischen Raum in Form einfacher schematischer Statuetten aus Ton, Knochen oder Stein. Ihre einfache Konzeption und der amulett- oder talismanhafte Charakter vergegenwartigen die private, im hauslichen Bereich angesiedelte Religiositat einer Sozialgemeinschaft, die im Gegensatz zur institutionalisierten Gottes- oder Gotterverehrung nicht zwingend einer Tempelmacht bedarf. Vier urspri.inglich in den Berliner Museen archivierte Kleinplastiken, die aus den Grabungskampagnen H. Schliemanns und W. Dorpfelds stammen (0.1921-0.1924), wurden im Zuge der ab 1895 stattfindenden Dublettenvergabe dem Romisch-Germanischen Zentralmuseum als Schenkung i.iberlassen 1•

Bei dem Sti.ick 0. 387 handelt es sich urn ein personliches Geschenk H. Schliemanns an den damaligen Museumsdirektor L. Lindenschmitt, das bereits einige Jahre vor der Berliner Schenkung dem Sammlungsbestand angegliedert wurde 2•

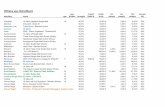

1. lnv.-Nr. Mainz 0. 1921; MaBe: 6, 9 x 3, 9 x 2,0cm; Gew.: 67,8g; Blegen Typus 1 B; Gesteinstypus/-name: Sediment ( dunkler Kalkstein) 3; zweiteilig; gewolbt; kaum nachgearbeitet; zwei grobe Kerben trennen Ober- und Unterteil (Abb. 1, 1). Lit.: Behn 1913, 37 Nr. 374; Egg/Pare 1995, 28 Nr. 54.

2. lnv.-Nr. Mainz 0. 1922; MaBe: 6, 9 x 5, 5 x 0,8cm; Gew.: 40,5g; Blegen Typus 3 G; Gesteinstypus/-name: Sediment (Kalkmarmor); zweiteilig; flach; Oberflache und Kamen geschliffen/poliert; zwei gerundete Einbuchtungen trennen Kopf von Torso (Abb. 1, 2). Lit.: Behn 1913, 36 Nr. 363; Egg/Pare 1995, 28 Nr. 54.

3. lnv.-Nr. Mainz 0. 1923; MaBe: 4, 6 x 3, 2 x 1,0cm; Gew.: 22,0g; Blegen Typus 3 A-B; Gesteinstypus/ -name: Sediment (Kalkmarmor); zweiteilig; flach;

Oberflache und Kamen geschliffen/poliert; zwei seichte Einkerbungen trennen Ober- und Unterteil (Abb. 1, 3). Lit.: Behn 1913, 36 Nr. 360.

4. Inv.-Nr. Mainz 0. 1924; MaBe: 5, 1 x 3, 1 x 0, 9cm; Gew.: 27,1 g; Blegen Typus 8 A; Gesteinstypus/-name: Sediment (Kalkmarmor); einteilig; flach; Oberflache und Kamen geschliffen/poliert (Abb. 1, 4). Lit.: Behn 1913, 36 Nr. 359.

5. lnv.-Nr. Mainz 0. 387':·; MaBe: 5, 7 x 3, 3 x 0, 9cm; Gew.: 18,8 g; Blegen Typus 3 F; Gesteinstypus/-name: Sediment (Kalkmarmor); zweiteilig; flach; Oberflache und Kamen geschliffen/poliert; zwei gestreckte gerundete Einbuchtungen trennen Kopf von Torso (Abb. 1, 5).

Urn eine grobe Klassifikation schematischer Kleinplastik aus Troia bemi.ihten sich bereits W. Dorpfeld und H. Schmidt\ die im Zuge der amerikanischen Troiaexpedition unter der Leitung Carl W. Blegens wesentlich detaillierter gestaltet wurde. Mit Blick auf die kykladische Formenentwicklung nahmen auch K. Majewski 5 sowie 0. Hackmann 6 eine exaktere Einordnung dieser abstrakten Figurinen in Angriff, die jedoch nicht alle in Troia vorkommenden Formvariationen beri.icksichtigen 7•

Vier Artefakte konnen der Gruppe der zweiteiligen Idole zugewiesen werden (Abb. 1, 1-2. 3. 5) 8• Das Stuck Nr. 1 (Abb. 1, 1) wirkt grob gefertigt; bei Idol Nr. 3mit nur schwach einziehenden Seiten wurde immerhin versucht, eine flache, ebene Form zu erzielen. Das Exemplar Nr. 4 (Abb. 1, 4) ist lediglich plan gearbeitet und besitzt keine weiteren Gestaltungsmerkmale 9•

Schematische, aus Stein, Keramik oder Knochen gefertigte Idole aus Troia sind in ihren verschiedenen Ausfi.ihrungen wahrend der gesamten Fri.ihbronzezeit (ca. 3000-1760/1700 v. Chr.) gelaufig. Ein-, zweioder mehrteilige Figurinen, teilweise mit Ritzverzierung, die in abstrakter Weise Augenpartie, Nase oder andere Korperteile sowie eventuell Schmuckbehang 10 wiedergeben, pragen den Kleinfundbestand der fri.ihbronzezeitlichen I. his V. Siedlungsstufe in Troia 11 • Die Angabe von Gesichts- oder Ge-

32

c ____ :J 2

~3 c ) 4

Abb. 1 Schematische Idole aus Troia (Sammlung Schliemann, Romisch-Germanisches Zentralmuseum Mainz).

schlechtsmerkmalen kann bei den unverzierten Exemplaren urspriinglich als Bemalung vorhanden gewesen sein 12 . Bestimmte Tendenzen, Innovationen oder gar Briiche in der Gestaltung dieser Kleinplastiken konnen am bislang publizierten Fundgut nicht festgestellt werden. Bei zwei Idolen aus dem Mainzer Bestand kann jedoch nicht unbedingt eine primare Funktion als Kultgegenstand vorausgesetzt werden. Das flach gearbeitete, oval-rechteckige Marmorstiick Nr. 4 bietet

33

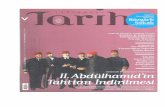

Abb. 2 Netzsenker aus Feuchtbodensiedlungen in Baden-Wiirttemberg. - 1 Riedschachen-Federseemoor (Keramik).- 2 Hornstaad (Kiesel). (N ach Schlichtherle/Wahlster 1986 ).

verschiedene Bestimmungsmoglichkeiten, beispielsweise als unfertiges Werkstuck oder als ein einfacher Polierstein. Idol Nr. 1 zeigt mit seinen gekerbten, einziehenden Seiten zwar eine deutliche Affinitat zum Typus der zweigeteilten Exemplare, doch ist bei einem derart grob gearbeiteten Stuck ebenso eine profane Verwendung als Gewichtsstein oder Netzsenker (Abb. 2) nicht undenkbar, was bei einem kustennah gelegenen Fundort wie Troia nicht uberraschen sollte 13 .

In grogerem geographischen Zusammenhang gesehen, bilden die einteiligen Exemplare wie Nr. 4, spricht man sie denn als Idol an, eine Typengruppe, die sich anscheinend vor allem im nordwestanatolischen Gebiet sowie der Nordagais groger Beliebtheit 'erfreute. Auf den Kykladen, denen gemeinhin eine Schlusselrolle bei der Genese schematischer Plastik zugedacht wird, ist das Fundaufkommen solch extrem rudimentar angefertigter Figurinen weitaus geringer, so dass ihr Zentrum eher im balkanischnordagaischen Raum vermutet wird 14

. Idole mit einer durch zwei seichte oder tiefe seitliche Kerben bewirkten Zweiteilung gelten als hordostagaische Fortentwicklung simpler »Kieselidole«, also naturlicher, nicht artifiziell weiterbehandelter Steine 15• Auf den Kykladen einmal mehr nur vereinzelt belegt, konnen im Gegensatz dazu Beycesultan, Aphrodisias und Karata~/Semayuk 16 in West- bzw. Sudwestkleinasien sowie die Inselstationen Thermi auf Lesbos 17, Samos und Akrotiri auf Thera mit guten Vergleichsexemplaren dieses Typus aufwarten 18 . Auch fur die in Mainz vorliegenden zweigeteilten langschmal-trapezformigen oder »schildartigen« Varianten, die aus dem ostlichen Mittelmeergebiet mit Belegstucken von N axos oder Thermi vorliegen sowie im nordwestlichen Kustengebiet im Fund hestand des Karaagactepe (Protesilaos) vertreten sind, wird ein nordagaischer Ursprung vermutet 19•

Die Datierung der einzelnen Fundkomplexe, soweit sie archaologisch beobachtet sind, umschliegt 'die Epochen der anatolischen, kykladischen und gesamtagaischen Fruhbronzezeit. Die bykannten, n~turalistisch gestalteten kykladischen Figuren 20 gelten schlieBlich als spates Derivat einer langeren, die schematischen Kleinplastiken miteinschliegenden Entwicklung, in der anatolischen Skulpturen eine allenfalls marginale Rolle zugedacht wird 21 • .

In diesem Zusammenhang mussen jedoch die sogenannten Kilia-Statuetten Erwahnung finden, deren gesamte Konzeption als auch einzelne Gestaltungsmerkmale wie der breite, zuruckgeworfene Kopf mit

34

schmaler Nase ohne Angabe des Mundes ihre unmittelbare Verwandtschaft mit den bekannten naturalistischen Figuren des kykladischen Typus deutlich werden lasst 22 • Diese Marmorfiguren gelten neueren Forschungsergebnissen zufolge als das Produkt einer in der heutigen West- bzw. Siidwesttiirkei ansassigen Kultur des Mittel- bis Spatchalkolithikums 23 • Die Herstellung menschengestaltiger Figuren eines Typus, der mit den stark abstrahierten schematischen Idolen vergesellschaftet in friihbronzezeitlichem Zusammenhang vorzufinden ist 2\ besitzt demzufolge in Anatolien eine bis ins vierte Jahrtausend zuriickreichende Tradition. Wenn auch die Befundlage momentan noch recht diinn erscheint, so sollte der Beitrag Westanatoliens zur Genese der menschengestaltigen Kleinplastik noch nicht abschlieBend negativ beurteilt werden. Eine spekulative Angelegenheit bleibt die Frage nach dem Bedeutungsgehalt solcher abstrakten Idole. Funde von Kleinplastik aus einem archaologisch gesicherten Grabzusammenhang unterstreichen allenfalls die religios-kultische Dimension dieser Artefakte 25

• Lasst sich der Symbolgehalt bei Figurinen mit der Darstellung weiblicher oder mannlicher Geschlechtsmerkmale noch ansatzweise als »fruchtbarkeitsspendend« erschlieBen, so prasentieren sich weitergehende Interpretationen zwar als durchaus phantasievoll, aber nur bedingt nachvollziehbar 26 .

Anmerkungen

1) Laut dem Schreiben der Generalverwaltung der Kaniglichen Museen zu Berlin vom 28. Oktober 1902 gingen die Stucke ab diesem Datum offiziell in den Besitz des Ramisch-Germanischen Zentralmuseums uber.

2) Die persanliche Schenkung durch »Herrn Dr. Heinrich Schliemann« erfolgte im Jahr 1887 (Eintrag im Inventarbuch unter 0. 387). Genauere Angaben sind nicht zu erbringen.

3) Die Gesteinsbestimmung verdanke ich Dr. Susanne Greiff, Ramisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz.

4) Darpfeld 1902,379 ff.; Schmidt 1902,279.

5) Majewski 1935.

6) Hackmann 1968b.

7) Grund dafur ist die nach wie vor geringe Menge an adaquat publiziertem Material aus den verschiedenen Troia-Expeditionen (Maliszewski 1993, 112).

8) Hackmann 1968a 47; 64 f.

9) Auf diese Variante entfallt die Kategorie »einteilig« (Hackmann 1968a, 49).

10) S. Alp will bei einem der von ihm diskutierten schematischen westanatolischen Idole Nackenhaare erkennen (Alp 1965, 13).

11) Zur Typologie, kurzen Beschreibungen der Idole sowie knapp gefassten Anmerkungen zu den Funden der einzelnen Siedlungsstufen (Troia I-V) siehe Blegen et al. 1950,27 f. mit Taf. 127; 45 f; 211; Taf. 216; Taf. 316; ebd. 1951; 13 f; 113 f.; 231 f.; Taf. 48,37·788; Taf. 55; 147; 151,33·125; Taf. 149,36·406.37·82 (Knochen); Taf. 234,37·157.32·405 bei spateren Idolfunden aus der VI.

und VII. Stadt von Troia handelt es sich hachstwahrscheinlich urn verlagertes alteres Siedlungsmaterial (Blegen et al. 1953, 25; Taf. 296,32·181; Taf. 298; ebd. 1958, 14 f.) - Eine kleine Anzahl originaler Idole aus dem Dublettenbestand der Schliemann-Sammlung in Munchen wurde von D. Maliszewski neu publiziert (Maliszewski 1993), siehe auch Katalog Athen, 153 Abb. 9-11; 162 Abb. 25-27.

12) Blegen 1950, 28.

13) Kiesel und Keramikartefakte aus Feuchtbodensiedlungen in Mitteleuropa mit Stationen wie dem Federseemoor oder Hornstaad in Baden-Wurttemberg (Deutschland) besitzen oft eine dem zweiteiligen Idoltypus exakt entsprechende Gestaltung, lassen sich aber eindeutig als Fischereigerat, vulgo Netzsenker ansprechen (vgl. Schlichtherle/Wahlster 1986, 82; 83 Abb. 158-159, mit erhaltener Umschnurung.- Hier Abb. 2). Eine vergleichbare Nutzung solcher Artefakte kann auch fur die kustennahen Siedlungsplatze der Agais und des kleinasiatischen Festlandes geltend gemacht werden.

14) Hackmann 1968b, 63 f.

15) Sotirakopoulou 1998, 118 f.

16) Ebd. 119.

17) Lamb 1936, 177; Taf. XXIV,31·83.30·58; Taf. XXVI,31· 98.

18) Sotirakopoulou 1998, 119; Abb. 5,547.1962 (aus Akrotiri); Branigan bezeichnet diese Idolvariante als » Lebena Type« und fuhrt einige weitere, gestreckt geformte Exemplare aus Kreta, Lebena, Yerokambos und Agios Onouphrios an (ebd.; Branigan 1971, 60).

19) Hackmann 1968b, 65.

20) BuchholziKarageorghis 1971, 368 ff.; Higgins 1997, 60 Abb. 62; 61 Abb. 64.65.

21) Vgl. dazu Renfrew 1969, Abb. 4; Branigan 1971, Abb. 2.

22) Seeher 1992, Abb. 1-5.

23) Ebd. 154 ff., bes. 170.

24) A us Yortan mit zwei doppelteiligen ritzverzierten I do len: vgl. Seeher 1992, Abb. 6b.c., der jedoch eine Fortfiihrung der Kilia-Statuettenproduktion in der fruhen Bronzezeit, zumindest in Anatolien, fur unwahrscheinlich halt ( ebd.

Literatur

Alp 1965: S. Alp, Fruhbronzezeitliche Marmoridole aus Sudwestanatolien. Belleten 29, 1965, 9-14.

Behn 1913: F. Behn, Vorhellenistische Altertumer der ostlichen Mittelmeerlander. Kat. des Romisch-Germanischen Central-Museums Nr. 4 (Mainz 1913).

Blegen et al. 1950: C. W Blegen I J. L. Caskey I M. Rawson I J. Sperling, Troy I. The First and Second Settlements (Princeton 1950).

Blegen et al. 1953: C. W Blegen I J. L. Caskey I M. Rawson, Troy III. The Sixth Settlement (Princeton 1953 ).

Branigan 1971: K. Branigan, Cycladic Figurines and their Derivatives in Crete. BSA 66, 1971, 57-78.

Buchholz I Karageorghis 1971 : H.-G. Buchholz IV. Karageorghis, Altagais und Altkypros (Tubingen 1971).

Din~ 1995: R. Din~, Yortan'da bulunan Kilia Tipi iki Mermer Heykelcik Ba~1. In: A. Erkanal I H. Erkanal I H. Hury1lmaz I A. T. Okse (Hrsg.), In Memoriam i. Metin Akyurt, Bahattin Devam. Studien uber alte vorderasiatische Kulturen (Istanbul 1995) 91 -94.

Dorpfeld 1902: W Dorpfeld, Troja und Ilion Bd. 1 u. 2 (Athen 1902).

Egg I Pare 1995: M. Egg I C. Pare, Die Metallzeiten in Europa und im Vorderen Orient. Kat. vor- und fruhgesch. Altertumer Bd. 26 (Mainz 1995 ).

Higgins 1997: R. Higgins, Minoan and Mycenaean Art (London 1997).

Hackmann 1968a: 0 . Hackmann, Die menschengestaltige Figuralplastik der sudosteuropaischen Jungsteinzeit und Steinkupferzeit (Munster 1968).

35

163 f.)- Aus der Umgebung von Yortan stammen zwei weitere, 1995 publizierte Exemplare; hier findet sich auch weitere Literatur zu den bisher bekannten Kilia-Statuetten und dazugehoriger Fragmente (Din~ 1995, 91 ff. Abb. 7768.7769; Taf. 6,a.b).

25) Hackmann 1968b, 52 ff.

26) So vermutet beispielsweise J. Thimme in den reduziert gefertigten schematischen Idolen einfache Strandkiesel als Vorbilder, die das Wirken der »GroBen Gottin« in Verbindung mit der spendenden wie beraubenden Kraft des Meeres versinnbildlichen sollten (Thimme 1965, 83 ff.).

Hackmann 1968b: 0. Hackmann, Zum Formenschatz und Ursprung der schematischen Kykladenplastik. Berliner Jahrb. f. Vor- und Fruhgesch. 8, 1968, 45-75.

Katalog Athen 1990: Troia, Mykene, Tiryns, Orchomenos. Heinrich Schliemann zum 100. Todestag (Athen 1990).

Lamb 1936: W Lamb, Excavations at Thermi m Lesbos (Cambridge 1936).

Majewski 1935: K. Majewski, Figuralna plastyka cykladzka: Geneza i rozw6j form. Archiwum 1-6 (Lwow 1935).

Maliszewski 1993: D. Maliszewski, Trojan schematic idols at Munich. AS 43,1993,111-115.

Renfrew 1969: C. Renfrew, The Development and Chronology of the Early Cycladic Figurines. AJA 73, 1969, 1-32.

SchlichtherleiWahlster 1986: H. Schlichtherle I B. Wahlster, Archaologie in Seen und Mooren. Den Pfahlbauten auf der Spur (Stuttgart 1986).

Schmidt 1902: H. Schmidt, Heinrich Schliemann's Sammlung trojanischer Altertumer (Berlin 1902).

Seeher 1992: J. Seeher, Die kleinasiatischen Marmorstatuetten vom Typ Kilia. Arch. Anz. 199212, 153-170.

Sotirakopolou 1998: P. Sotirakopolou, The Early Bronze Age Stone Figurines from Akrotiri on Thera and their Significance for the Early Cycladic Settlement, BSA 93, 1998, 107-165.

Thimme 1965: J. Thimme, Die religiose Bedeutung der Kykladenidole. Antike Kunst 8, 1965, 72-86.

36

Resiimee

ABSTRAKTE »lDOLE« AUS TROIA

Vorgestellt werden fiinf schematische, friihbronzezeitliche Idole aus der troianischen Sammlung Schliemann des Romisch-Germanischen Zentralmuseums. Neben ihrer formalen Klassifizierung werden mogliche alternative Funktionen bestimmter Typen, beispielsweise als Polierstein oder Netzsenker, diskutiert. Abschliegend wird anhand der chalkolithisch datierten, teils schematisch, teils naturalistisch gestalteten »Kilia-Idole« die Problematik einer moglichen Genese der schematischen Kleinplastik im Westen der heutigen Tiirkei angerissen.

ABSTRACT »IDOLS« FROM TROY

Five abstract Early Bronze Age idols from the Schliemann Collection of Trojan objects in the Romisch-Germanische Zentralmuseum are presented. Apart from their formal classification possible alternative functions of certain types are discussed, for example polishing stones or net weights. Finally the partly abstract, partly naturalistic »Kilia-idols« dating to the Chalcolithic period, are taken to appraise the problem of the genesis of small abstract sculpture in western Turkey.

M.S.

»!DOLES« ABSTRAITES DE TROIE

Cinq idoles de forme schematique provenant de Troie, datees de l'age du bronze ancien, sont conservees dans la collection Schliemann du Romisch-Germanisches Zentralmuseum. A cote de leur classification habituelle, plusieurs fonctions alternatives des types specifiques sont examinees dans !'article: par exemple, l'emploi de ces pieces comme pierre a polir et poids de filet. Finalement, a l'aide des idoles de type »Kilia«, en partie schematique, en partie naturelle, datees du chalcolithique, la these d'une eventuelle genese de la petite plastique schematique a l'Ouest de 1' actuelle Turquie est eclairee.

Thomas Zimmermann Bilkent University

E.M.

Faculty of Humanities and Letters Department of Archaeology and History of Art

TR-06800 Bilkent I Ankara zimmer@bilkent. edu. tr