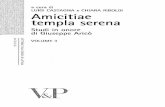

Luigi Perissinotto Franco Biasutti (Università di ... - CORE

Tra tipo e modelli - Abshlussvorlesung per Franco Purini

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Tra tipo e modelli - Abshlussvorlesung per Franco Purini

Sapienza Università di RomaFacoltà di Architettura sede di Fontanella BorgheseRoma, aprile-maggio 2013

da un’idea di enrico ANSALONI, patrizia PESCAROLO

mostra e catalogoenrico ANSALONI, sara PETROLATI

allestimentoenrico ANSALONI, sara PETROLATImarta BURRAI, dario POLISTENA, gabriele SALVIA, pietro ZAMPETTI

progetto graficolaura FABRIANI, sante SIMONE, alessandro ZAPPATERRENI

ringraziamentiprof. arch. donatella SCATENAdott. maria grazia SCIFONI

StampaCentro Grafico S.r.l.Foggia

Prima Edizione aprile 2013

CopyrightCasa Editrice LIBRIAMelfi (Italia)Tel/Fax +39 0972236054e-mail: [email protected]

ISBN 978 88 6764 013 3

NOTA DEI CURATORI Questa pubblicazione intende indagare, al di là della pura riproducibilità tec-nica, l’articolato e virtuoso rapporto tra l’idea di modello inteso sia nel senso di oggetto esemplare, concreto e perfetto, sia nell’accezione di plastico di studio in scala quale riduzione della complessità attraverso la selezione intenzionale e l’idea di tipo come impronta teorica, strumento classificatorio a posteriori e principio scientifico dell’architettura. I contributi sono dei collaboratori alla didattica del Laboratorio di Sintesi finale tenuto dal professore Franco Purini dopo il suo rientro a Roma da Venezia nel 2001 fino al 2012. La mostra di cui questo volume è la testimonianza concreta, oltre a essere un omaggio al professore Franco Purini dopo il congedo dall’attività accademica, raccoglie una selezione mirata dei plastici tra le oltre 160 tesi discusse presso la Facoltà di Architettura “Valle Giulia” negli Anni Accademici 2001-2012.

INDICE

CONTRIBUTIfrancesco MENEGATTI 10. dina NENCINI 12. enrico ANSALONI 14. loredana LANDRO 16. lina MALFONA 18. sara PETROLATI 20. gianfranco TOSO 22. alessandro ZAPPATERRENI 24. laura ZERELLA 26. monica MANICONE 28. giovanni ROMAGNOLI 30. elena TACCONI 32.

MODELLIandrea ANTONUCCI 36. guglielmo MALIZIA 38. patrizia PESCAROLO 40. giovanni LUCCHETTI 42. giorgios PAPAEVANGELIOU 44. sante SIMONE 46. laura FABRIANI 48. silvia TOLOZZI 50. fabio PETRASSI 52. claudia CELSI 54. irene DE SIMONE 56. luca DE VITIS 58. lorella PALMA 60. france-sca FERRARA 62. antonello LEGGIERO 64. giovanni ARGENTATI 66. marco FALSETTI 68. francesca TESEI 70. paolo COLONNA 72. alessia DE ANGELIS 74. aurora DEL SETTE 76. alberto SACCÀ 78. gabriele SALVIA 80. silvia MESSINA 82. marta BURRAI 84. luca NAPOLITANO 86. giovanni PER-NAZZA 88. dario POLISTENA 90. alessandra TENCHINI 92. ilaria TROIANI 94. pietro ZAMPETTI 96.

POSTFAZIONEroberto DE RUBERTIS 100.

10

francesco MENEGATTI

Vedo che vedo Seguo Franco Purini da quando ero studente allo IUAV nel 1994, anno in cui arrivò a Venezia da Roma. Ad attenderlo un’aula gremita di gente, nell’ex cotonificio Santa Marta. C’era bisogno di un cambiamento, di uno strappo in una Scuola che, da lì a poco, avrebbe perso una delle sue più importanti guide, Manfredo Tafuri. Noi studenti stavamo aspettando il momento... e Purini arrivò con la sua capacità di spostare sempre più avanti il grado delle questioni fondamentali per l’architettura, ma non solo, si incominciò a parlare di tecniche, di operazioni sulla composizio-ne, di architetti come, Luigi Moretti, Mario Ridolfi, Maurizio Sacripanti, allora per noi “veneziani”, veramente poco noti. Tutto si faceva più chiaro, più libero da sovrastrutture. Avevamo iniziato a conoscerci, a conoscere che architetti eravamo e avremmo voluto essere. Ecco, quell’immagine di quell’aula torna spesso nei miei pensieri, specialmente quando in un’aula ora ci entro io, per insegnare progettazione agli studenti della Scuola di Architettura Civile del Politecnico di Milano. La mia, ma sarebbe meglio dire la nostra storia con Franco Purini è fatta di progetti, di letture, di discussioni, tante, tantissime, di disegni, di libri, ma soprattutto di persone, di facce, di sentimenti. Non smetto mai di tenere aggiornato un segreto conteggio delle persone incontrate nei corsi a cui ho collaborato con lui, 200, 300, 400, 1000, 2000 aumenta ogni anno. Ecco, per me la grandezza di avere trovato un Maestro risiede in questo: nella grande energia che serve a dare, a condividere la conoscenza, l’educazione a vedere nuovamente le cose, soprattutto a prenderne coscienza. Al mio amico Stefano Milani per un anno intero durante lo svolgimento delle revisioni di tesi, un progetto all’isola della Giudecca, “il Professore” ha ripetutamente chiesto: “mi dica: cosa vedo?”. Dopo un anno di inutili tentativi la risposta è stata: “vedo che vedo”. Bene, quel “vedo che vedo” è un insegna-mento fondamentale per uno studente, bravo o meno bravo che tu sia l’importante è la coscienza delle azioni che compi, la coscienza delle righe che tiri, la coerenza e la consapevolezza del progetto che vai componendo, la capacità di ricondurre le questioni alla loro dimensione essenziale, con-cretamente permanente. “Vedo che vedo” è una specie di cartina di tornasole attraverso la quale tutto il processo del progetto passa e si valida, il luogo di un’origine essenziale del pensiero a cui il progettista deve sempre fare riferimento. Ancora facce, ancora occhi, ancora persone, ancora città, ancora progetti. Ancora, e ancora, come la sorpresa nello scoprire nelle sue lezioni delle differenze

11

impercettibili, differenze che sono capaci di aprire scenari inaspettati e grandissimi nei tuoi ragiona-menti, ramificazioni che si inseguono, scenari che si spalancano. Ancora e ancora, materiali che pur nella loro eterogeneità, vengono instancabilmente ricondotti alla pratica del progetto, macinati in una specie di traduzione simultanea capace di trascrivere, nel fare di Franco Purini, il presente e l’e-terno istantaneamente. Come nei suoi progetti avviene. Come “Una Tortura deliziosa”, parafrasan-do il titolo del libro di Henry Miller, l’educazione al progetto di architettura operata da Franco Purini, è tradotta in una dimensione materiale molto potente, volta al presente, ma contemporaneamente tendente ad una pratica ascetica e trascendente. Il progetto è il cardine della nostra professione di architetti e di professori, buco nero che tutto divora, fornace da alimentare con costanza, convinzio-ne e passione. “ha visto quel film…?”, “ha letto quel libro…?”, “Cosa ne pensa?”. Avere sempre un’idea, non arrendersi mai di averla e rifuggire dalle opinioni, è un suo monito insistente. Ecco un altro grande insegnamento di Franco Purini, sapersi porre criticamente davanti alle cose, esprimere un giudizio, una valutazione, diventa così un processo inarrestabile che tende al moto perpetuo della costruzione del proprio pensiero nel quale il tema è l’elemento ordinatore. Ancora facce, ancora occhi, ancora vite che si sfiorano e interagiscono, ancora storie che si travasano in altre storie. “I progetti assomigliano a noi stessi, i nostri progetti, siamo noi…!”, mi piace questo aspetto, un po’ psi-canalitico del nostro fare. “Il Professore” mi ha insegnato a conoscere la realtà attraverso il progetto di architettura, attraverso la ricerca di un tema e il lavoro alla costruzione di esso. Nella continua pratica dialogica che c’è tra realtà e utopia, che non è evasione ma possibilità di pensare il futuro, si colloca il mio lavoro di architetto. “Siete unici, come voi non esiste nessun’altro al mondo…”, anche questa frase, è trasmessa con la volontà di rivolgere la ricerca avanti. Per molti giovani può essere fondamentale trovare qualcuno che insegna ad avere fiducia nei propri mezzi espressivi, che sono i pilastri sui quali costruire la propria identità di architetto, il proprio linguaggio. Un’ultima anno-tazione: alla fine di un durissimo periodo accademico, su di un volo di ritorno da Buenos Aires, “il Professore” mi ha detto, con lo sguardo severo che lo contraddistingue: “vede Menegatti…, a me in fondo basta una matita e un foglio di carta”. E tornano alla mente ancora storie, facce, chilometri, città, aule, mostre, amici, nemici… c’è ancora tanto da raccontare.

12

dina NENCINI

Due recinti Ho seguito Franco Purini nel suo trasferimento dallo IUAV di Venezia alla Facoltà di Architettura di Roma Valle Giulia nel 2001. Da allora ho collaborato come assistente al Labora-torio di Sintesi finale del quinto anno del Corso di Studi e anche correlando le tesi da lui seguite. Sono stati anni fondamentali per la mia formazione di architetto e di ricercatore, nei quali l’in-segnamento e le lezioni di Franco Purini hanno costituito un ambito di confronto positivamen-te impegnativo. Un confronto che io intendo, per sua natura, mai compiuto. Non solo nel senso del compimento della formazione intellettuale che la collaborazione con Franco Purini comporta.La singolarità che caratterizza Franco Purini è l’essere contemporaneamente concentrato sulla per-manenza stabile delle proprie istanze teorico operative e la inarrestabile partecipazione al contempo-raneo. Intendo dire che egli affianca a una struttura teorico operativa precisa e definita, un continuo processo di riflessione e rinnovamento sollecitato dalle più rilevanti questioni contemporanee. In tal senso il suo pensiero è permanente ma anche continuativamente nuovo. Potrebbe essere og-getto di una ricerca futura sul suo lavoro, il percorso teorico che egli ha tracciato sulla tipologia, che lo porta negli anni Settanta e Ottanta a metterne criticamente in discussione l’assertività che la maggior parte degli architetti in quel momento professavano, fino a pervenire più di recente al nesso teorico tra tipologia e il concetto di distanza critica, una delle idee-strumento che egli stesso ha definito. Questa capacità di continuare a “fare ciò che è fatto, è sempre da rifare” come egli stesso scrive di sé, porta Purini in un ambito difficilmente raggiungibile, nel quale il pensiero perviene a un distillato concettuale di rara efficacia. Ne è esempio preciso il suo più recente scritto “Elementi per una morfologia della composizione”. L’esattezza della costruzione di ciò che Purini chiama architettura didattica può essere descritta con una metafora: due recinti. Nel primo risiede una vitalità instanca-bile e propulsiva e, per certi versi distruttiva, nell’affrontare la ricerca, l’insegnamento, l’architettura. Si tratta di un fuoco vitalistico che alimenta la disposizione oppositiva e di contrasto rispetto al conformismo delle cose e degli avvenimenti. Nel secondo si concentra la paziente azione quoti-diana di costruzione teorica, progettuale, artistica, attraverso cui si dispiega una forza razionale spietata e costruttiva, una costante autoriflessione sul proprio fare attraverso la lente ordinatrice della ragione. La tavola di Classificazione di situazioni spaziali del 1966 non è che un esempio. Se la

13

classificazione allude a una precisa modalità conoscitiva, a una trattazione oggettiva dei dati raccolti e classificati, la tavola di Purini destruttura ridefinendolo lo spazio architettonico per tradurlo in un nuovo alfabeto spaziale, un nuovo trattato architettonico. Ogni definizione teorica elaborata da Franco Purini ha sempre una ragione fondativa molto concreta. In tal senso è essa stessa esito di un percorso dentro il progetto, dentro l’architettura. Anche questo è un aspetto da sottolineare a fronte della dispersione drammatica a cui assistiamo oggi del nostro sapere disciplinare. Un sapere che identifica anche un ruolo e una competenza specifica nella società. Lontanissimo dai moralismi tipici di letture sociologiche inoperanti, Purini affronta l’implicazione che il lavoro dell’architetto ha con la società assumendo pienamente la propria responsabilità professionale, accettando la par-zialità della scrittura architettonica. E in tal modo risponde pienamente al proprio impegno senza mitizzarne il valore. Questa attitudine ha caratterizzato anche il suo percorso nell’Università, negli anni in cui lo ho seguito. Fermo e stabile sulle questioni essenziali, veloce al limite della noncuranza sulle inutili complicazioni della vita accademica, purtroppo frequenti. Giusto e pragmatico nelle decisioni, anche grazie alla preziosa presenza di Laura Thermes. Anche feroce nei confronti di ciò che riteneva ingiusto. Di rara generosità intellettuale con i colleghi e con gli studenti. Credo che il motivo principale per cui Franco Purini ha avuto corsi affollatissimi, un seguito numeroso di assi-stenti e laureandi, oltre alla sua capacità di comunicazione, oltre all’importanza del suo contributo alla cultura architettonica nazionale e internazionale, oltre all’esempio che la sua opera configura, sia soprattutto perché egli non ha pregiudizi rispetto agli studenti, ai giovani. Anzi ha una fiducia positiva che trasmette durante le lezioni e le revisioni dei progetti. Franco Purini non considera l’architettura come scaturita dal talento, che escluderebbe secondo un processo discriminatorio i più, ma esito di un lavoro di costruzione precisamente orientato. “Chi ha talento deve farlo a pezzi, chi non lo ha lo può costruire”. Il tema è ciò che orienta tale costruzione. La ricerca e la scelta di un tema rappresenta il più importante degli assiomi su cui si fonda l’insegnamento di Franco Purini. Il tema rappresenta la stella polare che orienta il nostro viaggio dentro l’architettura, come insegna Franco Purini.

14

enrico ANSALONI

Eyes wide-opened, Wiki-puri-pedia o la conoscenza come esperienza totale Questo testo non solo cerca di rendere un modestissimo omaggio a chi ha contribuito attivamente allo sviluppo dell’architettura e dell’arte in generale - e continua a farlo con grande professionalità e dedizione - ma ha soprattutto la pretesa di porsi come tentativo di mantenere aperta una finestra sulla metodo-logia didattica di natura partecipativa e sperimentale riscontrabile nei lavori prodotti a conclusione di un proprio e riconoscibile percorso formativo, sotto forma di plastici oggetto della mostra. Dai quali emerge prepotentemente la “componente utopistica e modellistica” dell’architettura di matrice modernista, generata grazie alle stimolazioni proposte durante le lezioni e le revisioni del Professor Franco Purini. A chi abbia avuto il piacere di assistere personalmente ad almeno uno dei simposi tenuti nei dieci anni dal suo ritorno a Roma, non saranno di certo sfuggite sia la meticolosa cura con cui la mente dell’uditore viene predisposta all’ascolto grazie a una sapiente introduzione che stimola l’interesse, sia la definitiva emancipazione da ogni pregiudizio in merito al tema trattato che essa può raggiungere attraverso un costante e massiccio bombardamento sensoriale generato da continue sollecitazioni visive, musicali, tattili che rimandano ad altrettante opere letterarie, pittoriche, sculto-ree, architettoniche o paesaggistiche sia di grande fama sia di autori quasi sconosciuti. Che risultano analoghe alle sensazioni provate durante la lettura dei suoi articoli e dei suoi libri o alla fascinazione dal punto di vista emozionale derivata dall’osservare uno dei quadri frutto del genio di Franco Purini. Un’esperienza del tutto simile a quella generata dalla realtà virtuale sembra di fatti spalancarsi sor-prendentemente agli occhi dell’immaginazione e pare materializzarsi in ogni tipo di esperienza arti-stica che il grande maestro romano, di origine ciociara, mette a disposizione del suo pubblico, siano essi studenti, colleghi o semplici appassionati. Lo stesso sapiente gioco che fa apparire gli esterni proposti dalle sue architetture quali momenti di segreta intimità e ossequioso silenzio che di contro innesca per effetto di sapienti e ben calibrati episodi tutta la complessità spaziale degli interni - frutto del sodalizio con l’inseparabile compagna Laura Thermes - in un continuo rimando dialettico tra ne-gazione e affermazione, tra realtà assertive e proposizioni ipotetiche. Qualità queste che rispecchia-no a loro volta un carattere all’apparenza anaffettivo e austero, che non di rado, invece, spiazzando l’interlocutore, si presenta serenamente ironico e dispensatore di gesti pieni di grande umanità.

15

L’eterna inclinazione a mettere in discussione tutto ciò che ci circonda attraverso un atteggiamento criticamente propositivo che gli deriva da altre figure d’intellettuali italiani quali Curzio Malaparte o Pier Paolo Pasolini, riesce a produrre nella mente degli studenti l’effetto di un grande viaggio virtuale nella storia (non solo dell’architettura) in cui a ogni argomento è associabile un link verso un altro tema, quest’ultimo in grado di approfondire a sua volta quello inziale perché anch’esso collegato ad altri ragionamenti (proprio come avviene nell’enciclopedia multimediale Wikipedia). Nei giovani udi-tori ciò è reso possibile perché, scevri dai pregiudizi dai quali una parte delle persone già formate e impostate non riesce a liberarsi, essi possiedono una mentalità più aperta al viaggio interdisciplinare e sanno spaziare più agevolmente e senza paura - ma anzi con la gioia di ritrovarsi su un terreno poco conosciuto o magari mai affrontato prima - nei territori che lasciano comprendere lo scopo del “viaggio virtuale” nella conoscenza intesa come esperienza totalizzante. Forzando il paragone, si potrebbe parlare di una sorta di “trip sperimentale” in cui la visionarietà è elemento addirittura tangibile ed essenziale all’indagine sul confine oltre il quale può spingersi il ragionamento. È solo con l’opportuna dotazione di strumenti interpretativi che si possono mettere gli studenti in condizione di approfondire l’argomento trattato, manifestando una libertà d’azione a trecentosessanta gradi. È infine grazie all’utilizzo di sempre più aggiornati e rodati dispositivi di analisi che si può controllare il difficile processo creativo nella maniera più consapevole possibile favorendo lo sviluppo di un rico-noscibile e maturo linguaggio personale. Ragioni per cui accademici e colleghi non sempre riescono ad ammettere di trovarsi di fronte a un grande Professoare nonché a un vero architetto del calibro di Ludovico Quaroni, Maurizio Sacripanti o Vittorio Gregotti, Maestri a loro volta del nostro Maestro. Ritengo doveroso da parte dei colleghi e degli addetti ai lavori profondere uno sforzo per conservare a lungo aperta questa finestra sull’opera prodotta attraverso i vari percorsi di laurea qui presentati affinché si conservi viva la memoria critica di una personalità autorevole a cui deve andare enorme gratitudine e rispetto. In chiusura di testo, alla luce del pensionamento dall’attività accademica al quale Franco Purini si è coraggiosamente adeguato, mi permetto di proporre un tema su cui riflette-re nell’immediato futuro: conoscendo l’attenzione con cui tratta l’argomento, quale eredità egli lascia in merito al tema della ripresa e dell’eventuale affermazione della “Scuola Romana”?

16

loredana LANDRO

Il mio viaggio con il professor Franco Purini Il percorso con il professor Purini è un cammino in divenire iniziato più di 10 anni fa, come studentessa e successivamente come collaboratrice.Passo primo: Costruzione del morfema come impronta creativa e sintesi di un programma com-positivo che dà origine al progetto, ricerca del pixel come carattere generativo biologico. Risalire all’insondabilità dei passaggi creativi, analizzare le mosse della composizione, elencare, definire e connettere i termini dell’architettura, la realtà virtuale, il digitale, il web e tutto ciò che dal passato al futuro definisce le caratteristiche del presente e il destino della città nel suo ciclo di costruzione e distruzione. Passo secondo: Negazione dell’Università come non luogo, rottura con tutte le prece-denti esperienze, lezioni partecipate e revisioni collettive. Tutti, studenti ed insegnanti, sono parte attiva nel corso e contribuiscono allo sviluppo delle idee e dei progetti. I temi del corso, rinnovati ogni anno, indicano ed esplorano i problemi della città contemporanea e del vivere in rapida evolu-zione, fino a raggiungere anche la scala della città stessa. Le interferenze esterne, con conferenze di architetti, poeti e scrittori arricchiscono di nuove istanze un bagaglio culturale necessario ad una futura professione tesa al raggiungimento di alti livelli nell’intervenire sulla realtà e condizionare lo spazio urbano. La vera innovazione del corso è proprio la completezza degli strumenti forniti: il tutto come tappe di un percorso completo e profondo, strettamente personale allo stesso tempo. Non standardizzato: stesse possibilità per diverse abilità. Passo terzo: Saper comunicare la propria architettura, narrazione come parte fondamentale della formazione. La ricerca teorica completa il progetto di tesi ed entrambi concludono il ciclo universitario. Scrivere comporta necessariamente la ricerca di fonti, di ragionamenti teorici e scelte che guidano verso la scoperta di sé stessi. Il mio rapporto con la scultura nasce in questo periodo ed è ormai indispensabile alla mia sfera creativa, come rapporto diretto con la materia. Infine, il video di presentazione rappresenta la sintesi di tutto il percorso e la conferma di abilità non solo tecnologiche, ma la proiezione in una realtà tridimen-sionale rappresentata e quindi controllata. Passo quarto: Continuare a partecipare, aiutando gli studenti non come giudici ma “apprendisti”. Tutti gli assistenti del corso sono messi continuamen-te alla prova perché assimilano ed approfondiscono continuamente temi nuovi ogni anno. Nella fase di preparazione e sviluppo dei morfemi siamo stimolati dagli studenti-autori come se fossimo

17

dei “critici” davanti ad un’opera d’arte in divenire, da interpretare e comprendere, prima ancora di dare un contributo per migliorare il primo gesto istintivo. Il passaggio fondamentale da compiere è dall’arte all’architettura, senza ricercare espressioni autoreferenziali ma la definizione di un lin-guaggio razionale, funzionale e infine personale, come interpretazione della realtà del luogo e del bisogno. Passo quinto: Adoperare le abilità conquistate. Lavorare con il professor Purini è un impe-gno molto difficile e necessariamente costante, mentale e fisico allo stesso tempo. Sia il workshop con l’Associazione Arteintransito e la partecipazione al catalogo di Vema della Biennale di Venezia, rappresentano due traguardi fondamentali ma soprattutto possibili grazie al suo sostegno, sempre rispettoso di ogni singolo come “produttore di idee individuali” e sempre presente nel supporto intellettuale e morale durante tutto il percorso sia didattico che professionale. Passo sesto: http://w3.uniroma1.it/purini/. Il custode che lascia entrare. Il compito di aggiornare il sito internet consiste nel mantenere una finestra aperta e in continuo aggiornamento sul lavoro e sui risultati ottenuti nel corso, attraverso i progetti, i testi e gli eventi che si accumulano, come in un diario personale e pubblico allo stesso tempo. La mia esperienza, sia nello studio e sia nella vita professionale, è stata fondamentale per la conoscenza di una persona che ha formato gran parte del mio essere e pen-sare come architetto, per la definizione dell’architettura come una costruzione positiva, funzionale e creativa allo stesso tempo e come completamento del vivere di chi progetta e di chi utilizza lo spazio. Passi successivi: Continuare a porre delle domande e a mettere in crisi le definizioni preco-stituite, non formulare solo risposte. Cercare di andare anche oltre, non risolvendo solo problemi costruttivi e bisogni contingenti, ma cercando di prevedere quello che sarà l’architettura, quando quello che abbiamo costruito ci sarà ancora. Continuare a costituire un bagaglio di strumenti per comprendere quello che accade nel mondo e nella costruzione, allontanandoci dai caratteri pura-mente locali, cercando di analizzare noi stessi e le radici da cui proveniamo, riuscendo ad osservarli dall’esterno e ricercando l’identità individuale: so, se so dove sono.

18

lina MALFONA

Un maestro romano “Caro professore, […] Le sue parole mi han dato il correlativo critico di quella che è, nelle corse su pista, la spinta di partenza. E adesso speriamo di fare tutto il Giro”. Scriveva così Giovanni Testori al suo maestro Roberto Longhi in una lettera di risposta a una precedente mis-siva in cui Longhi commentava un suo libro. E aggiungeva Testori di avere una certa apprensione nell’aprire la lettera, quella tensione che si ha nei confronti del proprio maestro e che è promessa di miglioramento, volontà di raggiungerlo, desiderio di mettersi alla prova. Franco Purini rappresenta la mia formazione di architetto. Ma è anche un punto di riferimento, non solo progettuale, che non è mai venuto meno all’impegno che si è assunto nei confronti di noi assistenti. Quando lo vidi per la prima volta a Valle Giulia nel 2002 capii immediatamente, ma non era certo difficile, che la Facoltà di Architettura di Roma si era conquistata un maestro che avrebbe segnato profondamente il destino di una generazione di studenti. Ma probabilmente la mia università non ha compreso pienamente questa occasione. La cosa che mi colpì del primo incontro col professore fu il contrasto tra il suo modo piuttosto informale di fare revisione nel giardino antistante l’aula 4, che poi sarebbe diventata per alcuni anni la nostra aula, e quel suo aspetto autoritario, che emergeva dallo sguardo radio-grafico sotto gli occhiali da vista, dal portamento e dall’abito nero sulla camicia bianca punteggiata da macchie d’inchiostro di china. Nella stessa aula 4, da cui abbiamo ammirato i più bei tramonti romani, tra l’antica Villa Strohl Fern e la collina dei Parioli, quello che avevo letto inizialmente come contrasto si trasformò in dialettica tra la sua autorevolezza intellettuale e il suo interesse sincero per il mondo degli studenti, indagato sempre con curiosità e dedizione. Non è solo il suo spaziare dall’architettura all’arte, dalla filosofia alla scienza che destava ammirazione ma anche quel suo inte-resse verso il punto di vista degli allievi, che hanno sempre avuto un ruolo attivo nei suoi corsi, tanto da “passare spesso dall’altra parte” a tenere lezione. Nell’aula dove hanno insegnato i più grandi maestri, si assisteva a dissertazioni a cui hanno sempre partecipato i maggiori intellettuali del no-stro tempo e che il professore ha sempre condotto con la sua solita capacità di sollevare questioni, accendere il dubbio, appassionarci. La dedizione di Franco Purini verso il suo lavoro di progettista e docente, accentuata da una disciplina inflessibile e dal suo carattere severo, lo ha portato a fornire all’accademia uno dei suoi contributi più alti: quello sguardo trasversale, dritto al futuro, lungimirante

19

e profetico che si esprime nella critica all’ideologia e nella volontà di smascherare le convenzioni, quelle opinioni che dovrebbero farsi idee, secondo Purini. La sua intelligenza attiva, parallela alla sua genialità di disegnatore e che viene catturata immediatamente da Ludovico Quaroni che gli dà del pazzo lucido, è caratterizzata da un ragionare per contrasti. Il conflitto è riconoscibile come sua espressione artistica, come forma di conoscenza e come modo di operare nel mondo. L’architettura è per Purini il luogo stesso del conflitto, della tensione dialettica, del vortice creativo. Nell’attività pro-gettuale l’incedere del dubbio genera una continua messa in discussione delle soluzioni progettuali e suscita una ricerca formale che vuole pervenire alla forma più pura, più incisiva, più semplice. In-fatti le architetture puriniane rivelano sempre un raffreddamento della tensione iniziale, restituendo l’ambizione dell’architetto verso un comporre fatto da elementi che perimetrano lo spazio e allo stesso tempo rendono l’uomo libero. Se c’è una cosa che Franco Purini non è mai riuscito a fare è abbandonare una riflessione senza aver affrontato il tema in tutte le sue sfaccettature. Questa se-rietà intellettuale è un suo abito mentale ma forse anche un dovere morale. Con la stessa intensità e dedizione egli ha stimolato la formazione di molti suoi allievi, che ha seguito “da lontano” con lo sguardo sapiente e coraggioso di chi sa mettersi da parte per donare un insegnamento che rimane nel tempo e nella coscienza. La sua capacità di guardare le cose sub specie architecturae è forse il suo principale lascito a questa scuola.

20

sara PETROLATI

Qual è il tema? Lettera aperta Potrei dire di aver pensato molte volte di scriverLe una lette-ra e di non averlo fatto perché non l’avrei recapitata. La verità sta invece nella mia preten-ziosa convinzione che le parole dette, così puramente descrittive rispetto a quelle empatiz-zate, disperdano il valore più profondo delle azioni. Questa volta mi contraddico e Le scrivo.

Non ricordo molto della prima lezione seguita a quel Laboratorio di Sintesi, nel quale, in silenzio, ela-boravo e crescevo tra le parole di quello che sarebbe diventato il mio più importante Maestro e la contaminatrice carica espressivo-visionaria di Francesco Menegatti e Dina Nencini. Il duro percorso della tesi, fatto di faticoso lavoro tra schiaccianti sconforti e impagabili felicità, culminato nell’estre-ma soddisfazione della Sua stretta di mano, nell’abbraccio di mia madre e negli occhi fieri di mio padre, resta memoria indelebile nel corso della mia formazione. La vita di ragazza che diventa la vita di una donna, fatta insieme di quel principio maschile e di quel principio femminile, che con Lei ho indagato, nel mio primo approccio alla ricerca (1), come fondamenti di ogni espressione dell’es-sere umano. “Vedere” queste due modalità a priori di pensare il mondo, significa comprendere le due differenti anime ed attitudini quali forme vitali originarie, senza segregarle obbligatoriamente in corpi separati. Al concetto di femminile e maschile che da sempre si era fatto coincidere, con i comportamenti rispettivamente appartenenti alle donne e agli uomini, Jung sostituisce quello di natura femminile e natura maschile, presenti entrambe nell’animo di tutti gli esseri umani. Que-sta idea rivoluziona il modo di pensare le differenze, le accomuna e le mescola, sottraendole alla catalogazione secondo oggettiva separazione. “Ci vuole un tema. […] la traduzione architettonica di un tema di vita che descriva quello che si è (che si vuole essere) che si vuole dire come essere umano. Qual è il suo tema?”, è il deciso interrogativo che Lei assiduamente rivolge. Cercare qual è il Tema significa cercare il fondamento, il motivo, il contenuto, la materia, la questione, il cardine, il senso: significa capire. Per poter insegnare bisogna aver capito. Sono cresciuta con il sogno di fare il professore, forse perché in camera avevo una grande lavagna su cui facevo finta di parlare ad una immaginaria platea di ascoltatori invisibili, forse perché mia sorella, a sei anni, mi costrin-geva ad ascoltarla ripetere i verbi di greco e a farle le domande. All’elementari la mia maestra mi

Le emozioni intralciano o potenziano il nostro pensare e fare defi-

nendo la capacità di usare abilità e conoscenze.

liberamente tratto da “Intelligenza emotiva” di Daniel Goleman

21

mandava fuori dalla classe con alcuni compagni per aiutarli a fare i compiti, alle medie fantasticavo di fare da grande l’insegnante di tecnica, al liceo volevo diventare come la mia professoressa di filosofia. Il giorno in cui Lei mi chiese di iniziare a collaborare alla sua didattica mi disse: “Ci pensi bene e poi mi risponda. Una cosa la si è compresa solo quando la si sa spiegare ad un altro”. Da quel giorno per me insegnare significa capire. La lunga, giornaliera e intensa esperienza al suo fianco, nel lavoro professionale e in quello didattico, mi hanno insegnato ad inseguire il Tema che muove la mia vita, tutti miei pensieri e tutte le mie azioni: l’Unicità espressa nell’uguaglianza. “Luogo” su cui “fondare una città” veramente libera in cui il riconoscimento delle differenze sia in grado di innescare una socialità fatta di sani atteggiamenti collaborativo/competitivi che sostituiscano il prevalere dell’esasperato agonismo quale modalità di prevaricazione. Il “pensiero della differenza” che diviene “progetto” di alterità “rappresentato” attraverso la ricerca tra regolarità e variazione, ripetizione e alterazione, attraverso l’esercizio di metodi compositivi normalizzati in cui una ca-denzata reiterazione diviene costanza immutabile di controllate aritmie. Nei conflittuali e fecondi confronti con Lei, su questioni professionali; scelte personali; didattiche; culturali; sociali; politiche, spesso incalzata e provocatoriamente prevalsa, sovverto il mio dissentire. Con le Sue puntuali os-servazioni e con i Suoi diretti interrogativi mette in dubbio il mio carattere deciso, rafforza, indirizza e struttura il mio sguardo sull’architettura e sul mondo, mettendolo in guardia da facili opinioni, ricercando idee fondate su profonde personali riflessioni radicate culturalmente, più consape-voli e più libere. Un obiettivo, questo, che Lei ricerca perentoriamente e costantemente, e che rende la sua metodologia didattica un percorso principalmente di vita, capace di appassionare e ossessionare, di “lasciare” e “lanciare”, di “voler volere” e “far volare”, di trasmettere una forte, folle forza di fare “bene” in un mondo che, troppo spesso, deprime e umilia con la sua mediocrità.

(1) “Che genere di spazio. Il Principio maschile e femminile in architettura”, volume archiviato nella Biblioteca del fondo Francesco

Moschini, archivio A.A.M. Architettura Arte Moderna per le Arti, le Scienze e l’Architettura, struttura del Politecnico di Bari, ed esposto

in occasione della mostra “Come si fa una tesi di laurea in Architettura e Ingegneria”, a cura di Francesco Maggiore, Vincenzo D’Alba

e Antonio Labalestra, Sala Prove in Alta Tensione, Politecnico di Bari, settembre 2008.

22

gianfranco TOSO

Insegnare l’architettura Durante una presentazione dei Laboratori di Sintesi - eredi delle ultime Composizioni e Progettazioni - della Facoltà di Architettura “Valle Giulia”, rituale incontro che si tiene ogni anno tra studenti e professori per offrire ai primi la scelta del corso finale più aderente al proprio percorso didattico, Franco Purini concluse il suo intervento confessando come, da studen-te, fosse stato di fondamentale importanza cogliere, letteralmente rubare, quanto più possibile ai Maestri che aveva avuto l’opportunità di incontrare. Ludovico Quaroni, Maurizio Sacripanti e chissà quanti altri si erano trovati sulla strada del giovane Purini erano dunque stati derubati? Come, e di cosa? La risposta fu accennata nel seguito. Ma chi avesse voluto andare più a fondo e avere l’occasione di scoprirlo personalmente, ai danni stavolta del Purini Maestro, avrebbe compreso presto ciò di cui si stava parlando. Insegnare l’architettura non è compito semplice: prima di tutto perché, facendo parte - come sensibilità spaziale - di un sapere innato ed accresciuto nel corso della propria esistenza da ogni uomo, è difficile da teorizzare scientificamente in tutte le sue parti, al di là delle competenze storico-tecniche che un architetto può apprendere. Quello che un pro-fessore può fornire nell’insegnamento dell’architettura è un metodo, sono degli strumenti, delle conoscenze, che tuttavia non garantiscono un risultato positivo in termini di creazione dello spazio. Con un buon insegnamento, un progetto potrà rispondere correttamente a dei requisiti funzionali, offrire prestazioni termoigrometriche elevate, utilizzare sapientemente tecniche costruttive e ma-teriali tecnologici, eppure a tutte queste nozioni pazientemente infuse nello studente non è detto corrisponderà una progettazione che crei le giuste condizioni per l’abitare. Purini insegna allora ad interrogare la realtà, a dedurre, dalle persone e dalle cose che ci circondano, le giuste indicazioni per una composizione il più possibile tesa alla costruzione di uno spazio vitale. La lettura dei libri, quanti più possibili usando anche le potenzialità della rete ma come mappa-elenco, diventa così ostativa e dubitativa, scevra da facili e passive assimilazioni, votata più alla genesi di una propria idea in merito all’argomento trattato, che al formarsi di un’opinione. La lezione diventa dialogo, conversazione con gli studenti e con gli ospiti - critici, registi, scrittori - invitati a discutere temi ed avvenimenti in un ideale talk-show. Il giudizio nell’avanzamento dei lavori prodotti non è più ad unica discrezione di chi insegna, ma anche di chi apprende, che da spettatore diviene commentatore. Il

23

progetto si arricchisce di una vasta gamma di elaborazioni e produzioni, dal programma allo sche-ma, dal diagramma all’ideogramma, dallo schizzo al rendering, dal video al plastico, dallo scritto teorico-critico al morfema-opera d’arte. Il percorso che porta ad esercitare il mestiere di architetto appare decisamente lungo, e non per il decorrere in Italia dell’endemico ritardo nel conseguimento della laurea o per le difficoltà legate alle criticità della materia disciplinare. Il ruolo che hanno rive-stito i padri del Movimento Moderno ed i loro successori fino ai giorni nostri non è più lo stesso. Il grande numero di colleghi, raggiunto a seguito di una clonazione ipertrofica cui non corrisponde una effettiva richiesta di mercato, l’emergere di alcune carenze prima impensabili - terreno edifica-bile, energia combustibile per citarne alcune - ed il manifestarsi di certe derive sociali - crescita del potere dell’immagine a scapito del contenuto - prospettano uno scenario lavorativo ed un campo di applicazione dell’architettura assai diverso da quelli precedenti. Tutto questo aumenta il dislivello che rende quest’arte così complessa da apprendere e da insegnare rispetto ad altre: il suo essere insieme legata al passato e al futuro, in una sorta di utopia del presente, laddove il presente risulta essere oggi invece distopico; la necessità di dover essere teorizzata ed allo stesso tempo praticata costantemente, pena la verifica incrociata della sua effettiva coerenza interiore, possibilità al mo-mento rara viste le condizioni in cui si creano lavoro e istruzione. Ma, cosa più importante, di essere una visione strettamente personale che ne debba interpretare e soddisfare una molteplice e conti-nuamente variabile, aggiungiamo ora volubile. Per questo è di vitale importanza, per chi si accinga ad intraprendere questa strada, interrogare e derubare di tutti i saperi e le informazioni possibili, le figure - siano essi maestri o non - che si paleseranno di fronte o che anche scorgerà da lontano. Affinché questo cammino lo porti a comprendere e migliorare il fine dell’architettura.

24

alessandro ZAPPATERRENI

Aurea Aetas Esiste un tempo prima che le cose si manifestino a noi in modo chiaro, prima che la realtà prenda una forma riconoscibile. Questo tempo ha bisogno di un’attesa non quantificabile con una misura. Questo non è, né il tempo dell’orologio, né quello delle stagioni. Questo è il tempo dell’apprendimento. Un periodo transitorio e irripetibile che contiene in nuce una scintilla di eterni-tà, che ci rende liberi dalla paura di affrontare gli errori e ci sostiene in una dimensione innocente, dove, errare per capire, diviene condizione necessaria per la costruzione di una propria identità. Un percorso fatto di cammini molteplici e di scoperte, a volte anche personali, in un processo dia-lettico sotteso tra pensiero e azione. Un periodo fecondo dove la libertà, non ancora condizionata da processi ideologici o da peccati originali, ci permette di realizzare lo scavo sul quale verranno gettate le basi delle nostre ragioni. Imparare a costruire in questa fase, un atteggiamento critico in grado di “analizzare e separare”, è l’unico modo per riuscire a porsi quelle domande che ci porte-ranno poi a fare le nostre scelte, perché, come ci è stato più volte ripetuto a lezione, l’architetto è “colui che sceglie”. Per far sì che questo accada, è necessario che l’apprendimento sia sostenuto all’interno di una condizione di autonomia, lontano da ogni oppressione dogmatica e restrittiva, per poter dare libera voce alle singole vocazioni. È fondamentale inoltre, che i nostri maestri abbiano ben chiara l’importanza del ruolo che rivestono e per il quale sono stati chiamati. Educare vale condurre. Questa è la strada che segue l’operato accademico di Franco Purini da me conosciuto. Un insegnamento che ci spinge, per dirlo con le parole di Thoreau, a metterci in “cammino”, al fine di riuscire a trovare il tracciato che segnerà il nostro pensiero. È procedendo per derive che spesso ritornano le sue parole: il conflitto all’interno del chiostro di S.Carlo alle Quattro Fontane, la piegatura su via delle Sette Sale, la luce nella cappella Cesi in Santa Maria Maggiore e ancora la tessitura in via di S.Gregorio. Lezioni extra moenia che superano le aule dell’università e raggiungono quei luoghi fatti di materia o di sogni, dove sono custodite le nostre memorie. Un percorso tortuoso fatto di salite e discese, che porta chi le ascolta a fare i conti con le proprie reveries in un complesso dedalo che rivela e nasconde il suo filo. Qui il pensiero ridotto a una condizione di innocenza, diventa am-nesia. Pensare la realtà nell’autentico, diviene dunque l’inizio, l’origine. Un punto di partenza libero sul quale riformulare un pensiero a volte anche personale, fatto di memorie singole o collettive.

25

In questa condizione le cose si manifestano a noi e si concretizza l’apprendimento. La “ragione” diventa un tema fondamentale, ricorrente e inevitabile, verso il quale far tendere il pensiero; le lezioni, strumenti necessari per capire “a cosa serve” l’architettura. Parole, le sue, che ci portano a riflettere sull’importanza di poter dire “una ed una sola cosa” attraverso il nostro lavoro, restituendo il valore di un solido centro sul quale far convergere la costruzione di un pensiero. La visione attenta e lucida della realtà, unita ad una personalissima capacità di sintesi del ragionamento, mantengono sempre al centro la positività dei valori dell’architettura anche in una fase particolarmente difficile per la disciplina. Ciò che permane è la necessità di dare sempre un nome alle cose, di capirne il significato primo, sottolineando l’importanza di ripartire sempre da dove esse nascono e prendono forma. In un momento difficile come quello che sta vivendo la cultura del mondo accademico, da attribuire non tanto alla perdita dei valori, quanto all’incapacità della nostra generazione di fondar-ne di nuovi, è venuto meno lo scopo stesso dell’istruzione così come sono venuti meno i mezzi per raggiungerlo. Questo ha generato una profonda frattura nella continuità del rapporto tra allievi e maestri che invece ha rappresentato da sempre la struttura portante di una corretta divulgazione del sapere. È necessario quindi sanare questa frattura, riattribuendo alla formazione un ruolo cen-trale per la comprensione delle cose. Per far ciò, è necessaria la presenza di figure che ci guidino a saper vedere e a saper pensare. Solo in questo modo si potrà riottenere quella continuità altresì interrotta, per tornare a vivere in una Aurea Aetas.

26

laura ZERELLA

Esperienze romane di didattica I professori di composizione sono all’interno delle scuole di archi-tettura delle figure determinanti ai fini della formazione di una coscienza architettonica. La difficoltà ad insegnare una disciplina di questo tipo specie in un momento come quello in cui viviamo, in cui il sapere passa attraverso mezzi sempre più virtuali, rende ancora più complesso il compito degli insegnanti e necessaria la presenza di veri e propri Maestri all’interno della Scuola. Esiste un mo-mento preciso in cui taluni Professori diventano Maestri e quel momento coincide inevitabilmente con la nascita dei propri allievi. All’interno di quella che possiamo considerare la casa delle facoltà di architettura in Italia, il Professore Franco Purini rappresenta decisamente uno dei suoi più insigni Maestri. Il numero di studenti iscritti al suo laboratorio di Sintesi finale tenuto per oltre dieci anni, i numerosi laureandi che vivono il percorso della tesi come uno dei momenti di crescita più significa-tivi e l’Aula Magna sovraffollata durante le sue lectiones magistrales, sono solo una parziale seppur significativa testimonianza. Quello che il Professore Purini c’ha insegnato e continua ad insegnarci in questi anni trascorsi nella Facoltà di Architettura di Valle Giulia è prima di tutto il senso positivo di quella che è l’arte che permette agli esseri umani di essere più liberi e felici e la fiducia che ognuno di noi deve avere nella possibilità di poter dare un contributo reale al proprio stare sulla Terra. Le lezioni del laboratorio organizzate come un moderno talk-show in cui il confronto dialettico tra gli studenti è sempre un momento costruttivo, la diversità di pensiero vissuta come arricchimento, le revisioni trasformate in un momento di condivisione in cui il Professore - mai dietro alla cattedra ma tra i banchi insieme ai suoi studenti - diventa il terminale di una verifica partecipata, rappresentano l’e-sperienza più feconda per chi si appresta di lì a breve ad uscire dall’Università. Il continuo insistere da parte di Franco Purini sull’importanza della lettura paziente dei testi secondo quella che è la “po-etica del dubbio” - ove per dubbio non si intende il modello della crisi - ma un modo critico con cui costruire e decostruire uno scritto, fornisce allo studente un metodo di apprendimento da portarsi dietro per tutta la vita. La scelta necessaria di Maestri, che siano essi fisici e con i quali poter avere dunque un continuo confronto, o appartenenti ad epoche passate, Maestri dai quali imparare e dai quali rubare è alla base del percorso di qualsiasi architetto. Nel mio passato da studentessa ho riconosciuto nel Professore Purini il custode di certezze offerte con generosità intellettuale ai propri

Fare l’architetto è una vocazione, insegnare architettura

è una vocazione al quadrato perché senza uno slancio

vitale è inutile mettercisi.

Fulvio Papi

27

studenti; colui che non indica la strada da percorrere ma offre i mezzi necessari per intraprenderne una propria. La necessità di scegliersi un tema sin da subito rappresenta da sempre per Franco Pu-rini la condicio sine qua non per la formazione di un architetto; bisogna partire dal cognosce te ipsum, per capire cosa vogliamo comunicare con quello che progettiamo. Infine il Professore Purini ci ha insegnato l’importanza del rapporto fecondo con quelli che sono stati i nostri compagni durante il percorso universitario; la certezza che un filo rosso ci legherà per tutta la vita e rimarrà operante anche nel momento in cui prenderemo strade diverse. Con questo non posso che pensare a voi, custodi insieme a me di una esperienza unica.

28

monica MANICONE

Note sulla didattica Insegnare non è semplice, tanto meno insegnare architettura e ancora di più insegnare a fare architettura. Non sempre essere un buon architetto coincide con il saper insegna-re ad esserlo. Per insegnare è necessaria una forte capacità comunicativa, ma anche e soprattutto una passione, un amore vero e proprio, verso ciò che si insegna. In Franco Purini ho riconosciuto questa passione e allo stesso tempo l’avvertimento che in lui è vivo un senso di responsabilità nei confronti dell’Architettura. Solamente questo può arricchire le lezioni di quella nota in più che fa si che negli studenti nasca, anche se sarebbe auspicabile che più che una nascita sia un rinvigorimen-to, il desiderio di insistere sulla ricerca, sulla teoria, sulla pratica, sull’esercizio. Ai suoi allievi Franco Purini insegna che la composizione necessita di una costante ricerca e un costante esercizio, fino alla ossessione, intesa come una forma di follia. Su un progetto si ritorna più volte, con pazienza, e quando è concluso si può ricominciare da capo. Si potrebbe continuare a rifare un progetto per tutta la vita. Non si tratta quindi soltanto di affidarsi al semplice talento, che va comunque eserci-tato e controllato quando è innato. Non tutti hanno una innata attitudine al controllo dei pesi e delle relazioni di una composizione, ma l’occhio può e deve essere educato ed esercitato (2). Per comporre è necessario conoscere a fondo quali sono le mosse, le operazioni da compiere perché solamente quando le si conosce è possibile metterle da parte e dimenticarle. Queste “regole” vanno ana-lizzate e indagate, ovviamente attraverso il disegno, inteso non come uno strumento ma come pensiero esso stesso, come costruzione, come memoria e come comunicazione, perché l’architetto deve sapere cosa sta facendo, ma non può saperlo troppo bene altrimenti si troverà nell’impossibilità di scegliere, perché le alternative sono troppe (3). In questo costante esercizio un ruolo di rilievo è quello dell’osservare. Attraverso questo atto si può imparare a guardare le cose con una distanza critica che è fondamentale per imparare, attraverso un esercizio critico, a riconoscere quali sono gli ele-menti indispensabili, capire quando si è detto troppo e quando troppo poco e qual è il limite. Ciò che è semplice è più complesso da ottenere. Il tutto in un procedere erratico fatto di cancellazioni e pentimenti. L’osservazione e l’esercizio sono quindi uno strumento indispensabile per essere in grado con capacità critica di affrontare un progetto, il proprio o quello altrui. Bisogna avere dei maestri ideali, dei riferimenti, ma questi non sono da copiare in maniera acritica, sono invece da

L’architettura didattica è inquieta come i giovani ai

quali è legata dalla sua stessa definizione. Questa in-

quietudine riflette la necessità di interrogarsi sul pro-

prio «non sapere», e sulla possibilità di poter parlare

di nient’altro che di sé, ma riflette anche la consape-

volezza che risposte certe non debbono esistere. (1)

Franco Purini

29

assimilare e da rielaborare. È quando non si progetta che vanno guardati gli esempi, per ricordarsi di non scegliere le stesse soluzioni quando saremo noi a fare un progetto. Durante il corso di Sintesi Finale tenuto da Franco Purini accade poi un fatto, per chi ha voglia di accettare la sfida. Gli studenti si trovano davanti ad uno “specchio” e davanti ad esso non si può fare altro che chiedersi cosa si è fatto fino a quel momento, dove si è arrivati, dove si vuole andare. Soltanto il porsi queste domande fa ottenere una consapevole coscienza di quello che si è. Il consiglio che Franco Purini dà ai suoi giovani allievi è di scegliersi un tema e questo vuol dire esattamente prendere consapevolezza di cosa si ha da dire, trovare la propria strada, acquisire la coscienza di ciò che si vuole e di ciò che si desidera essere e questi sono i principali presupposti per la creazione di una propria identità. Ciò avviene definendo qual è la propria idea di architettura e polarizzando la propria ricerca su un tema, scelta che consentirà di conservare il proprio segno attraverso gli inevitabili cambiamenti che avvengono nel tempo. Sono queste, tra le altre, le questioni che escono fuori durante le lezioni di Franco Purini, problematiche tali da essere un valido sprone a porsi delle domande. D’altra parte però propone le sue risposte, attraverso le quali si possono soltanto intuire gli aspetti personali e soggettivi che stanno dietro la sua architettura. Le sue lezioni sono un fondamentale momento di confronto, in cui gli studenti si ritrovano in cattedra e le loro idee diventano il centro del dibattito. I suoi insegnamenti si conquistano attraverso un confronto che è a volte un modo per mettersi in discussione e far nascere ripensamenti, altre volte è conflittuale, altre ancora una conferma a procedere sulla propria strada, un metodo che nel confronto, nelle antitesi e nelle soluzioni risulta molto formativo.

(1) Purini F., L’architettura didattica, Reggio Calabria, Casa del Libro editrice, 1980, pag. 105

(2) Purini F., Una lezione sul disegno, Roma, Gangemi Editore, 1996, pag. 57

(3) Purini F., Una lezione sul disegno, Roma, Gangemi Editore, 1996, pag. 52

30

giovanni ROMAGNOLI

Trovare un’architettura nella bottega degli specchi Ho incontrato Franco Purini per la prima volta a Venezia nel 2006, nel padiglione Italia presso l’Arsenale, dove aveva ideato e realizzato la mostra su Vema in occasione della X Biennale di Architettura. Rimasi subito colpito dalla distanza che instaurava con le persone che lo circondavano, ma anche dall’apertura mentale di quel proget-to di cui aveva disegnato il tracciato. Di lì a un anno avrei seguito con lui il corso di Sintesi finale per la laurea magistrale a Valle Giulia. Una parte del programma era centrata sul morfema. Su questo vertevano molti aspetti del suo metodo di insegnamento. Il morfema è una esercitazione grafica nella quale si utilizzano punti, linee e superfici in bianco e nero come strumenti di una composizio-ne artistica. L’elaborato produce uno specchio nel quale è possibile riconoscere una propria imma-gine architettonica a contrasto elevato, nel quale il disegno non è finalizzato alla rappresentazione, ma funziona come uno strumento analitico. Imparare a comporre architettura con Franco Purini è come entrare in una bottega del Cinquecento: il rapporto che si instaura è quello tra maestro e allievo, in una dimensione che si potrebbe definire maieutica. Nel laboratorio si apprendono alcune differenze fondamentali, come quelle che intercorrono tra critica e giudizio, tra variante e variazio-ne, tra intuizione e professione. Lo specchio innalzato è uno strumento che non impone la propria immagine, bensì rispecchia quella dell’apprendista affinché egli possa, attraverso questa, trovare gli strumenti per affinare i propri talenti e lavorare sulle sue mancanze. Al tempo stesso, durante le le-zioni, Purini utilizza un linguaggio che pian piano si radica ed espande, in chi lo ascolta, come edera su una parete, trasmettendo un messaggio. In questa doppia matrice risiede un invito a prendere coscienza della complessità del mestiere. Si abbandona momentaneamente l’idea finale, il prodot-to, per privilegiare l’importanza del processo, del metodo attraverso cui raggiungere un risultato. Ho sempre pensato che fosse qui il messaggio sulla modernità che il professore ci voleva trasmet-tere nelle sue lezioni. Nel trasferimento delle regole che generano lo spazio trapelava l’importanza di trovare il modo per liberarsene. La scelta dei temi di corso conteneva anche degli elementi di provocazione, in modo tale che il programma fosse affrontato con spirito critico. La proposta suo-nava come una sfida alla ricerca di una propria architettura, resa possibile dalla non imposizione di un sistema di pensiero ma da un tempo sincopato, in levare. Solo chi ha lavorato sulla forma

31

intimamente sa che essa va superata per produrre qualcosa di nuovo, di non autoreferenziale, seppure all’interno di un proprio stile. Per questo il disegno criptico della Classificazione per sezioni di situazioni spaziali del 1968 rappresenta un sistema di riferimento concettuale non formale. Di qui nascevano alcune sue domande fondamentali, come invito alla ricerca di un essenziale: ”Cosa è per lei l’architettura?” Allo stupore iniziale per la semplicità disarmante della domanda seguiva un breve ragionamento dialettico, dove il risultato doveva rimanere necessariamente aperto. Durante questi anni, dopo essermi laureato, ho potuto svolgere un’attività di assistenza all’insegnamento all’interno del corso da lui tenuto. Questa esperienza, seppur breve, mi ha dato modo di osservare i livelli di comunicazione nel trasferire e tramandare una tradizione di pensiero in architettura. Attraverso i gesti, le pause, le occhiate rubate, sembrava che i fantasmi che avevano abitato la nostra facoltà si manifestassero davanti ai nostri occhi, sia pure addomesticati dall’intelligenza e dal senso critico. Nello spazio dell’assistenza al progetto è necessario saper alzare quello specchio, e inclinarlo per potenziare le pieghe possibili, il carattere espresso nella tabula che ci viene presentata, mai na-scondendo il proprio punto di vista, e tuttavia lasciando emergere le singolarità, le potenzialità di ognuno, senza eludere il confronto. Forse per questo ho spesso preso come riferimento, nelle re-visioni e nelle valutazioni, il mito di Perseo e l’immagine riflessa dal suo scudo. L’aspetto che più ho apprezzato nella valutazione dei lavori che venivano presentati era nel riconoscimento, all’interno di prodotti eterogenei, di un modo di fare architettura che lasciasse emergere una propria immagine del mondo. Questa condizione di continua ricerca, di rifondazione sugli strati, è stato il motivo-gui-da imprescindibile nell’affrontare le questioni dell’architettura. In questi anni mi sono reso conto della presenza di alcuni tratti riconoscibili nel mio modo di progettare, connotati da una matrice retorica e romantica, dove elementi astratti concorrono a comporre un racconto che possa essere letto e interpretato. Il linguaggio che ne deriva si focalizza su una essenzialità tesa a mantenere uno stretto rapporto con la funzione. Questo percorso, come in un telaio, tenta di attivare lo scambio tra i fili di un bisogno generativo e quelli di un desiderio poetico, affinché si realizzi un superamento del risultato rappresentato dalla costruzione.

32

elena TACCONI

Heimat Ho ancora un ricordo intenso ed emozionato del primo incontro con il Professore, avvenu-to più di dieci anni fa. In Facoltà, tutti gli studenti dell’ultimo anno dovevano scegliere, per la prima volta nell’accidentato percorso accademico, il docente per l’esame di Sintesi Finale. Era una grande novità sentirsi responsabili del proprio destino progettuale, per una volta, anche se per l’ultima. I nostri cognomi si sarebbero mischiati in un arcobaleno di lettere, le A potevano fare amicizia con le R, le I con le vicine, ma separate dalla segreteria studenti, L e così via. Tra le quattro possibilità c’era un solo nome che destava un’inconsapevole curiosità. Franco Purini era infatti appena tornato alla Facoltà di Architettura di Valle Giulia dopo aver insegnato allo IUAV di Venezia. Nei corridoi, nelle aule, nel chiostro, alla macchina del caffè, non si parlava d’altro che della scelta del professore di Sintesi. Scelsi il modulo 4, Professor Purini. E questa decisione ha cambiato per sempre la mia vita, accademica, professionale, il mio sguardo sul mondo. Finalmente noi, inconsapevoli fortunati, abbiamo potuto partecipare a vere Lezioni. Via tutto ciò che pedantemente ci era stato imposto nelle precedenti esperienze progettuali; non si sfogliavano le riviste in cerca d’ispirazione. “Ma lei quanti anni ha?”, si è sentito dire il primo di una serie di studenti alla revisione. “Quanti genitori ha?”, “E quanti nonni ha?”, seguiva incalzando e noncurante della riposta traballante, “E quanti bisnonni ha lei, lo sa?”. Un modo semplice ed efficace per farci capire che la chiave della riuscita della nostra progettazione stava in tutto quello che avevamo accumulato nella nostra vita, nel nostro essere proprio noi e non un’altra persona, grazie ai libri che avevamo letto, alle persone che avevamo conosciuto, alle radici che affondano nel nostro sangue e che graffiano la nostra testa. L’ossimoro utopico di un neonato-adulto, che il Professore ha formulato durante una delle sue più commo-venti Lezioni, continua tuttora a emozionarmi: il neonato, che ha dentro di sé tutto il potenziale per svilupparsi, e che possiede tutte le capacità per esprimersi. L’incontenibile curiosità che spinge un neonato a conoscere il mondo, rimane intatta nell’adulto. E il primo a indicarci la strada è stato proprio Franco Purini, grazie al suo comportamento. Durante le revisioni si informava sulla vita per-sonale dello studente; durante le lezioni si infilava dentro la porticina dietro la lavagna sorridendo, così per vedere che cosa c’era; accettava con curiosità le proposte progettuali dei suoi discepoli per poi aiutarli a tirare fuori la migliore delle ipotesi possibili; mostrava una fiducia senza riserve nelle

Cuando la gratitud es tan absoluta las palabras sobran

A. Mutis

33

possibilità di tutti, senza pregiudizi, senza preconcetti; applaudiva, divertito, al primo “rendering” di ogni studente, anche se di qualità grafica a dir poco primitiva. Perché solo con un approccio positivo, con la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità riusciamo ad avere la mente libera da inutili gabbie formali o stilistiche e arriviamo a un’elaborazione progettuale unica e irripetibile. La composizione, certo, non è un processo facile, né tantomeno rapido. “Se per cuocere un uovo ser-vono 1000 calorie, non si possono dare 5 calorie un giorno, 10 un altro, no, servono tutte insieme!”, asseriva il Professore stimolandoci. E così noi studenti spremuti dalle scadenze dell’esame prima, della discussione della laurea poi, ci siamo ritrovati a dare tutte le “calorie” possibili, per entrare nel nostro prezioso mondo interiore e permettere il passaggio da dentro a fuori della nostra idea pro-gettuale. E questo percorso è sempre stato guidato dalla devota presenza settimanale del Profes-sore alle Revisioni. Non solo constatava lo sviluppo del progetto, ma ci offriva gli strumenti necessari affinché noi potessimo, poco a poco, controllare la totalità della crescita progettuale. Uno di questi strumenti, la griglia, banale se usata senza fantasia: la maglia in cui tessere il filo della storia narrata, il pentagramma su cui comporre la nostra opera sinfonica, senza mai perdersi nell’entropica disso-luzione di uno spazio orfano. Quando poi il progetto, smontato e rimontato più volte, era ritenuto finito, limato fino all’estenuazione, arrivava la prova finale, l’ultima sferzata: il Professore ti toglieva la terra da sotto i piedi e ne osservava la reazione. Solo in seguito ho capito quanto fosse importante questa ultima fase. Ma come, non era finito? Ma non gli piaceva? Sicuramente togliere la fiducia a un passo dalla fine è una diabolica strategia per verificare la solidità non tanto del progetto in sé, ma della sua paternità. Dopo il magnificente momento della discussione della tesi, inizia l’epoca delle scelte, certo non tutte fortunate come quella del quarto modulo di Sintesi, ma tutte guidate da una consapevolezza personale e progettuale acquisita grazie alle Lezioni e Revisioni del Professore. Non so se noi laureati con Purini facciamo parte di una nuova Scuola Romana, ma so che anche lasciando Roma e l’Italia queste Lezioni mi hanno portato a seguire percorsi validi e stimolanti. Mi hanno fatto sentire a mio agio, come a casa, anche quando una vera casa non l’avevo. Ringrazio Franco Purini quindi per avermi aiutato a trovare la mia Heimat.

36

correlatori francesco MENEGATTIdina NENCINI

2003.04

andrea ANTONUCCI

Museo della geografia, Rieti Il recinto è la forma archetipa dominante, quale linea di confine tra il “fuori”, cioè la città, e il ”dentro”, ovvero il luogo affollato, come contenitore di attività nel suo in-terno. Emerge il rapporto tra vecchio e nuovo; un confronto duale tra le condizioni di contenitore e oggetto contenuto, di pieno e di vuoto, di interno e di esterno, continuamente invertiti in questo accoppiamento. Esso rivela allo spettatore un contrasto tra l’imponente massa muraria, dall’aspetto chiuso e riservato, e la leggerezza dei volumi interni, che si immergono nelle innumerevoli prese di luce, una volta varcata la soglia del recinto. L’edificio, semplice e lineare, si contraddistingue per una plasticità che ne dà un punto di vista differente in ogni singola porzione, pur mantenendo una rigorosa identità d’insieme.

Vuoto e architettura L’architettura è il vuoto definito dall’incontro tra uomo e natura. Il vuoto è generato come sottrazione di spazi pieni dallo spazio assoluto, il cui effetto è una redistribuzione perpetua delle masse.

38

guglielmo MALIZIA correlatori dina NENCINI stefano CATUCCI

2004.05

Le Radiateur. Nuovo complesso residenziale al centro di Parigi L’intervento consiste in un vio-lento taglio del tessuto edilizio tra l’Hôtel des Invalides e l’École Militaire, attraverso l’inserimento di un imponente edificio-diaframma destinato ad accogliere 2.250 appartamenti, composto da otto torri allineate e collegate da altrettanti edifici orizzontali, a formare una griglia quadrata che si erge per un’altezza di 300 m dal suolo, ispirato al sogno modernista di “vivere nel cielo”. Gli appartamenti sono tutti di piccole dimensioni, concepiti come abitazioni temporanee per single o coppie; quelli che si affacciano verso la Senna sono su due livelli, mentre quelli verso Montparnasse ne hanno uno solo. Una considerevole quantità di spazi comuni è distribuita uniformemente su tutto l’edificio, in particolare in corrispondenza delle ampie terrazze. Al piano terra è collegato con delle gallerie commerciali, che occupano l’impronta dell’isolato demolito secondo un disegno ortogonale, produ-cendo una sorta di proiezione del Radiateur.

L’inattualità tecnologica dell’architettura La rivoluzione informatica, sebbene sia un fenomeno che ha radicalmente mutato le dinamiche sociali di cui l’architettura è espressione, non ha portato elemen-ti materiali che abbiano modificato sostanzialmente la costruzione degli edifici, e quindi la loro forma.

40

correlatore enrico ANSALONI

2004.05

patrizia PESCAROLO

Centro ricerche e polo universitario a Monterotondo, Roma Il tema proposto consiste nella progettazione di un centro di ricerche per l’astrofisica e la fisica atomica e del relativo polo uni-versitario nella cittadina di Monterotondo (RM). Ubicato nell’area marginale tra la parte storica e la sua nuova espansione post-bellica, l’impianto planimetrico si propone quale polarità in grado di ricucire le due entità urbane, ora scollegate, attraverso l’applicazione di due principi compositivi op-posti: densificare e rarefare. La spazialità generata indaga il tema del passaggio tra differenti realtà sconnesse mettendo in atto una contrapposizione a intermittenza tra elementi basilari (rettangoli e quadrati): una sorta di pulsazione data dalla giustapposizione di salti di scala quale dilatazione e compressione spaziale. Si generano così precisi tagli che risultano essere vere e proprie inquadra-ture capaci di fondere assieme visioni di paesaggi agricoli paragonabili a opere informali e immagini suburbane di una periferia a volte al limite del surreale. Nella sua completezza, il lavoro proposto cerca di studiare l’aggregazione edilizia attraverso diverse tipologie funzionali: residenze, uffici, aule, laboratori, osservatori, auditori, palestre, parcheggi, spazi verdi.

Mass media e architettura Attraverso l’analisi evolutiva dei linguaggi dell’informazione, dello svi-luppo tecnologico dei mass media e dei loro strumenti legati ai concetti di spazio e di tempo, l’archi-tettura viene proposta sia come oggetto sia come mezzo di diffusione della comunicazione stessa.

42

correlatori francesco MENEGATTIdina NENCINI

2005.06

giovanni LUCCHETTI

Dalla Casa del Fascio a un progetto per Como I motivi di interesse che mi hanno portato a scegliere il tema di tesi, partono dalla scomposizione materiale della Casa del Fascio di Giuseppe Terragni e proseguono sulla lettura del tessuto insediativo della città di Como, dalle sue origini di Castrum romano fino alla città murata medioevale. Le informazioni ottenute da questa doppia scomposizione architettonico-urbana, sono state re-immesse nel progetto di un grande edificio polifunzionale, che è stato successivamente collocato nella città di Como e rappresenta un anti-polo tipo-morfologico alla Casa del Fascio. Il grande complesso misura 160 metri di lato, ha una superficie totale di 25.000 mq, è composto da quattro piani (come la Casa del Fascio) e misura in altezza 14.70 metri. L’obiettivo del progetto è stato quello di indagare le problematiche legate alla dimensione morfologica dell’architettura nella sua più ravvicinata attualizzazione.

Concavità e Convessità. Oltre il compasso Chiudendo gli occhi e pensando a concavità e convessi-tà, la prima immagine che si proietta nella mia mente è l’aspro profilo delle Alpi dolomitiche in esta-te, un mare in burrasca pietrificato o, un Sahara di impietose rocce acuminate, ove è impossibile non rimanere impressionati dalle innumerevoli evoluzioni concave e convesse dei profili montuosi che si susseguono fino a morire all’orizzonte.

44

correlatore francesco MENEGATTI

2006.07

giorgios PAPAEVANGELIOU

Riqualificazione urbana del quartiere Portonaccio_museo Roma est 409 Ubicata nell’imme-diata vicinanza della nuova “centralità” Tiburtina-Pietralata prevista dal Nuovo Piano di Roma del 2003, l’area di intervento non è stata oggetto di una adeguata riconversione rimanendo così una indefinita zona di vuoto interstiziale. La proposta consiste nella sua riqualificazione funzionale e spaziale. In opposizione con le disomogenee partiture delle “zolle” urbane adiacenti, è stato inserito un esteso recinto residenziale di forma quadrata che definisce una vasta area pubblica, all’interno della quale emerge gerarchicamente un museo per mostre di arte contemporanea. Isolato, oltre che dal “tèmenos” residenziale, da un fossato e servito da due ponti, il museo, da una parte, si pre-senta come una fortezza, dall’altra dichiara l’appartenenza allo spazio urbano tramite una grande piazza coperta ricavata per sottrazione volumetrica. Questa, come una sorta di “nartece”, intorno a cui si riversano i diversi servizi del museo, tiene in incubazione i visitatori, prima della visita alle sale espositive.

Lo spazio televisivo Annunciato dal Manifesto del Movimento Spaziale per la televisione del 1952 di Lucio Fontana il flusso televisivo ha invaso lo spazio e il tempo dell’uomo. Indagine sulla ridefinizio-ne del confine pubblico-privato dalla dimensione locale a quella nazionale e globale.

46

correlatore francesco MENEGATTI

2006.07

sante SIMONE

C.A.R.S.S. Osservatorio Speleologico dell’Alta Murgia Sul podio più alto delle Murge verso la gravina di Matera si apre una depressione a lama che conduce attraverso un condotto carsico in una grotta sotterranea. Scoperta entrando in un varco di 50 cm circa nel terreno, la grotta - la cui pianta è inscrivibile in un quadrato di 120 metri di lato -, conserva in un allestimento calcareo di stalagmiti e stalattiti le ossa di uomo che abitava questo territorio duecentomila anni fa, circondato da diversi animali preistorici. L’architettura si definisce in questo territorio lunare come momento dove perpetuare la memoria di quel gruppo di ossa senza nome che il suolo trattiene in un museo inaccessibile. Allo stesso tempo è importante luogo di ricerca paleontologica. “Riflettendo su tutti i mezzi dei quali avrei dovuto servirvi per realizzare il mio soggetto, intuii che delle proporzioni tozze e - se per così dire - affossate erano le sole che potessi usare. Dopo essermi detto che lo scheletro di una architettura è costituito da una muratura assolutamente nuda e spoglia, mi è parso che, per rendere l’immagine dell’architettura sepolta, dovevo fare in modo che la mia produzione fosse tale da soddisfare nel suo insieme, pur facendo presumere allo spettatore che la terra ne sottraesse una parte.” (E.L.Boullée)

Da Vesalio a Roetgen. Lo scheletro umano come architettura L’opera vesaliana «De humani corporis fabrica libri septem», segna l’inizio della riforma dell’anatomia scientifica, contemporanea alla riscoperta delle humanae litterae. Se in questo periodo la costruzione del progetto parte dalla misura e dalla posizione dell’uomo nello spazio, la fisica moderna e le sue scoperte sulla luce appli-cate alla medicina lasciano affiorare dalle lastre radiografiche nuove figure del corpo.

48

correlatore francesco MENEGATTI

2006.07

laura FABRIANI

La grande centralità delle città di fondazione dell’Agro Pontino Collocata nel centro geografico del territorio pontino, delle dimensioni di un miglio per due, delimitata dalle strade migliare, dai canali di bonifica e tagliata in due parti dalla via Appia, l’area di progetto ospita i padiglioni espositivi, un albergo, uno spazio per manifestazioni all’aperto e due aree da destinare a bosco. Il progetto dell’impianto espositivo consiste in un edificio a sviluppo lineare costituito da due corpi di fabbrica affiancati e collegati per mezzo di ponti e caratterizzato dal sistema strutturale dei piloni che sor-reggono la copertura per tutta la lunghezza dell’edificio. Il segno identitario del territorio, espresso planimetricamente dalla metrica costante delle strade migliare e dei canali insieme alla scansione prospettica dei filari arborei, viene introiettato in scala minore nel sistema dei padiglioni, il quale trova, nello sviluppo lineare ininterrotto di 1.300 metri, come unico punto di sospensione l’incrocio con la via Appia.

Architettura e scienza nel Novecento Da una visione meccanicistica a una visione sistemica del mondo. L’uso degli strumenti e dei concetti appartenenti alle discipline scientifiche nel processo compositivo di costruzione della forma architettonica.

50

correlatori francesco MENEGATTI dina NENCINI

2007.08

silvia TOLOZZI

Recupero e riqualificazione di una piattaforma off-shore lungo le coste dell’Adriatico L’idea di sviluppare questa tesi è nata dalla presenza di una piattaforma per l’estrazione del gas or-mai dismessa da diversi anni, una vera e propria “cattedrale del mare”, che si erge di fronte la costa della mia città. La piattaforma dista dalla costa di Civitanova Marche circa 1,35 miglia marine, 2,5 km. La sua dimensione in pianta è mt. 40 x 23,5 e si alza sul livello del mare per mt. 17,5. Lo studio af-frontato con il professore Franco Purini ha portato all’idea di trattare questo oggetto come un polo da preservare e non da “attaccare”. Siamo arrivati così alla decisione di affiancare a questa struttura un altro volume “sospeso” sull’acqua, di ausilio alla vera piattaforma. Il progetto intende offrire così un modo per potersi avvicinare alla piattaforma, senza disturbare il suo ecosistema ed usufruire di impianti moderni e tecnologici per portare avanti funzioni operative importanti da effettuare in mare aperto. Il collegamento tra la piattaforma non più produttiva, con il nuovo corpo è costituito da un percorso “sospeso” sul mare, mentre i collegamenti con la terraferma sono garantiti dall’eli-porto e da moli di attracco. Il grande volume progettato ha forma di parallelepipedo ed è alto 36 mt. Si sviluppa su quattro piani in altezza e misura in pianta mt. 114 x 27,5; esso è destinato a museo del mare e laboratori di ricerca per l’analisi delle acque e delle maree, nonché polo specializzato per la produzione di energia alternativa che sfrutta l’energia del mare e del sole. Dal porto di Civitanova Marche il sistema della piattaforma viene inquadrato visivamente in una maxi cornice in cemento armato. La nuova struttura-piattaforma diventa così punto di partenza e traguardo visivo forzato. La cornice serve a dare al progetto una natura diversa ed aliena, un modo per renderla ancora più attrattiva e non più irraggiungibile.

Il senso della distanza in architettura La tesi affronta l’argomento del senso della distanza nella vita quotidiana e della sua evoluzione nel modo in cui gli uomini la percepiscono e dunque la rappresentano.

52

correlatore francesco MENEGATTI

2008.09

fabio PETRASSI

Progetto di una città di nuova fondazione Il progetto della nuova città si colloca in un’area di frizione tra due realtà urbane distinte: Roma fortemente identitaria e riducibile formalmente ad un sistema di cretti e la città lineare che di fatto si sta costruendo nel tratto di costa tra Fiumicino e Civitavecchia. Il nuovo tracciato di fondazione si direziona trasversalmente all’autostrada e alla ferrovia allineandosi all’attuale via di Maccarese. La città integra al suo interno tutti i segni del ter-ritorio e quasi integralmente l’attuale volumetria edificata. Il principio insediativo su cui si fonda la composizione del nuovo tracciato, è la “quadra”, un elemento semplice composto da un quadrato suddiviso in nove quadrati che individuano nove isolati la sua ripetizione seriale determina una sintesi tra modulo misura e modulo oggetto. Il nuovo strumento della quadra genera una forma urbana resistente e allo stesso tempo in grado di assecondare le trasformazioni urbane, anche quelle impreviste nel momento del progetto.

La serialità in architettura Studio sui procedimenti di costruzione della forma architettonica. La ricerca è circoscritta all’ambito del comporre ed indaga i sistemi compositivi seriali come strumenti di costruzione della forma nel loro carattere permanente astorico e ascalare.

54

correlatori francesco MENEGATTI dina NENCINI

2009.10

claudia CELSI

Nuovo tessuto residenziale di riconnessione per Roma tra La Rustica, Lunghezza, Case Rosse e Colle Prenestino L’intento del progetto nell’area all’interno dei Municipi V e VIII del Comune di Roma, compresa tra il Raccordo Anulare, l’Aniene e i quartieri di La Rustica e Case Rosse, è quello di connettere i vari tessuti, in gran parte costituiti da borgate spontanee, attraverso un nuovo fram-mento urbano prevalentemente residenziale che costituisca un sistema che si agganci all‘intorno attraverso servizi di ampio respiro, e si relazioni alle grandi infrastrutture presenti. L’obbiettivo è costituito attraverso tre assunti fondamentali:CITTÀ COME LUOGO L’articolazione della struttura del progetto registra il salto dal naturale all’u-mano attraverso una grammatica costituita da un numero limitato di operazioni compositive e di sistemi elementari, che successivamente vengono strutturalmente corrotti.L’ABACO TIPOLOGICO I sistemi elementari costituiscono una “misura” o “embrione” astratto, le cui variazioni e interferenze vanno a costituire il tessuto.IL PROGETTO URBANO Sintesi e azione necessaria per coniugare i due assunti precedenti, il pro-getto urbano si deve porre come l’elaborazione di una scrittura che associa i contenuti simbolici del progetto con le esigenze funzionali e programmatiche.

Pentagrammi di scritture Lo scritto indaga le relazioni tra la scrittura musicale e quella architet-tonica attraverso un elenco delle figure compositive analoghe ed accumunabili e del rapporto che esse istituiscono con il proprio supporto, ovvero il pentagramma e la griglia misuratrice.

56

correlatori francesco MENEGATTI dina NENCINI

2009.10

irene DE SIMONE