Testimonianze funerarie di età longobarda nel Piacentino e studio preliminare della necropoli di S....

-

Upload

beniculturali -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Testimonianze funerarie di età longobarda nel Piacentino e studio preliminare della necropoli di S....

214

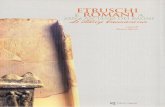

teStimonianze funerarie d’età longobarda nel piacentino e Studio preliminare della necropoli di Sant’andrea di travo (pc)

premeSSa

Le testimonianze di necropoli longobarde in Placentia e nel piacentino, note da scavi urbani e da inter-venti di tutela archeologica preventiva nel territorio, furono presentate nel 1993 nella mostra I longobardi in Emilia Occidentale e riprese, in alcuni casi, da studi specialistici1. Ritrovamenti recenti in civitas Placentia e nei fines circostanti, fin ora inediti, modificano e arricchiscono il quadro delle conoscenze. Riesaminando materiali in parte già editi, alla luce dei nuovi dati si cerca di fare il punto sulle testimonianze funerarie longobarde note e si presentano i dati preliminari relativi ad una vasta necropoli scavata a partire dal 2005 a Travo, S. Andrea, nell’alta valle del Trebbia, che riteniamo si possa mettere in relazione al mona-stero longobardo di Bobbio e per la particolarità di alcune evidenze archeologiche rinvenute pone pro-blematiche interpretative che lasciamo aperte.

1.1 atteStazioni archeologiche di necropoli longobarde in civitas Placentia

Le uniche testimonianze archeologiche, ad oggi note, riconducibili al periodo longobardo nella civitas, sono quelle funerarie. Seppure le notizie siano scarne e pochi i materiali da tombe e da necropoli sca-vate in città in passato, e da indagini recenti provenga un unico significativo ritrovamento di una tomba maschile longobarda con uno scramasax, in Via Genocchi, Angolo Via Gregorio X (tav. 1.1), queste testimo-nianze consentono di avere un quadro della distribuzione di tombe e di necropoli longobarde nella civitas.

Le ricerche degli ultimi decenni hanno anche portato in luce necropoli altomedievali con tombe prive di materiali di corredo, perciò la tipologia costruttiva ed il loro orientamento est-ovest non sono sufficienti per una attribuzione certa ai Longobardi. Tra queste si segnala il ritrovamento delle tombe intorno alla chiesa del complesso monastico di S. Sisto, fondato nella seconda metà del IX secolo d.C. da Angilberga, della stirpe dei Supponidi. In ricerche del 1993 e 1994 nella cripta di S. Sisto, oltre a resti di una domus di età imperiale, sono venuti in luce due gruppi di tombe con orientamento est-ovest, di cui uno alla quota di - 4,60 m, di tre tombe a spallette di laterizi, due delle quali con copertura a doppio spiovente ed una, con copertura piana, multipla, in cui erano sepolti tre individui. Un altro gruppo è stato scavato nel lato nord-ovest della cripta, a quota -2,20/- 2,50 m; alcune di queste tombe erano orientate est-ovest. L’ipotesi avanzata che le tombe siano parte di una necropoli longobarda su cui Angilberga avrebbe fondato il monastero per legarlo alle sue origini2 è plausibile per il nucleo alla quota più profonda, che potrebbe far parte di un sepolcreto di tarda età longobarda, tuttavia non si può ignorare che le sepolture intorno alla chiesa e all’interno del complesso possono riguardare tutto il periodo di vita del monastero (tav. 1.2).

Un’altra tomba con corredo, rinvenuta nel 1999 in Via Alberoni, è stata attribuita a una donna longo-barda in base alle notizie diffuse alla scoperta, ma i materiali metallici ora restaurati si rivelano pertinenti ad una sepoltura femminile di tradizione gota3.

Tombe isolate sono emerse in occasioni diverse, lungo uno dei Cardines minori della città romana, ora

* Il presente contributo riflette la comunicazione tenuta al Convegno nel 2011. Per aggiornamenti vedi conversi, DesteFanis c.s.;

1 I Longobardi 1993. Alcuni sepolcreti e manufatti sono stati oggetto di successivi studi specifici, tra cui: catarsi 2003; catarsi 2006a; catarsi 2010a; giostra 2007a.

2 carini 2007. Carini vede una relazione tra origini longobarde di Angilberga e necropoli longobarda preesistente.3 Del presente contributo i paragrafi 1 e 2 sono di Roberta Conversi, del paragrafo 3 le parti 1,3,5,6,7 sono di Roberta

Conversi, 2 e 4 sono di Cristina Mezzadri. Ringrazio Caterina Cornelio, funzionario della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Emilia Romagna, che diresse gli scavi, per le informazioni sulla tomba di Via Genocchi, scavo con-dotto da Anna Stevani, e di via Alberoni, scavo condotto da Anna Stevani e Cristina Mezzadri. Le uniche informa-zioni pubblicate sulla tomba di Via Alberoni sono Libertà 1999a; Libertà 1999b; carini 2007.

ROBERTA CONVERSI, CRISTINA MEZZADRI

215

Tav. 1. 1 Via Gregorio X, angolo via Genocchi, tomba con scramasax; 2 S. Sisto, tombe; 3 S. Antonino, tombe e scramasax; 4 P.zza Cavalli-Via Sopramuro, Via S. Donnino tombe gote e longobarde; 5 P.zza Plebiscito, tomba con spatha, 6 Via Sopramuro, tombe, bottiglia e boccale stampigliati; 7 Via Gregorio X, angolo Via S. Bruno, tombe e scramasax; 8 Via Cavour, angolo Via S. Ferma; 9 Via Alberoni, P.zzo Calciati; 10 S. Savino, sarcofago di Lucilla Tyche, crocetta aurea longobarda (rielaborazione dalla tavola in cAtArSi dAll’AGlio 1993), scala 1:10.500.

percorso da via Genocchi, dove è venuto in luce l’antico lastricato viario romano, su cui si appoggiavano tombe altomedievali4, nella stessa zona vicina a Via Gregorio X, angolo con Via Genocchi, dove è stata scoperta la tomba con scramasax. Ancora in Via Gregorio X, angolo con Via S. Bruno (tav. 1.7), nel 1981 è emersa una tomba rettangolare a spallette in muratura con copertura piana in laterizi, che tagliava gli strati d’età romana ed in cui era deposto un individuo con un coltello con fodero, probabilmente uno scramasax, ora non rintracciabile5. Sul cardo maximus, tra Via Cavour e Via S. Ferma è stato ritrovato “un gancio di cintura tipicamente longobardo”6, ora disperso (tav.1.8). Questi rinvenimenti isolati sopra le spo-glie dell’abitato romano, lungo uno dei cardines minori e sul cardo Maximus, in base al tipo di manufatto, in mancanza di dati più precisi, si datano tra la fine del VI e la metà del VII secolo d.C.

Oltre allo scramasax ritrovato nella tomba di Via Genocchi, gli unici reperti noti e conservati chiaramente ascrivibili a sepolcreti longobardi a Placentia sono pertanto quelli rinvenuti in tombe altomedievali negli scavi urbani più antichi: tre vasi di ceramica stampigliata di tipo pannonico, uno scramasax e tre fibbie di cintura, conservati presso il museo Civico di Piacenza, già pubblicati nel ’93 come rinvenuti tutti nella ne-cropoli di Piazza Cavalli, per i quali è invece stata riscontrata la provenienza da tombe di necropoli diverse7.

Lo scramasax è stato identificato con la “piccola daga” trovata in una delle tombe scoperte nel 1973 in via S. Antonino (tav.1, 2), alla profondità di - 3 m. Il nucleo di tombe rettangolari orientate est-ovest, con spallette in laterizi e copertura a doppio spiovente, comprendeva una sepoltura bisoma8. La presenza dell’arma (tav. 3 fig. 3) attesta l’esistenza tra la fine del VI e l’inizio del VII secolo d.C. di una necropoli longobarda fuori le mura, nella zona occidentale della città.

4 marini calvani 1990, PTCP, Provincia di Piacenza, 2007, scheda 0330320006, Piacenza, Via Genocchi.5 Lo scavo è inedito. PTCP 2007, scheda 0330320060.6 saronio 1993, p. 40.7 saronio 1993; carini 2007.8 carini 2007; Libertà 1973.

216

Tav. 2. Fig. 1. 1 bicchiere, 2 fibbia, 3 fibbia a otto, 4 fibbia gota, 5 bottiglia, 6 boccale. (da cAtArSi dAll’AGlio 1993).Fig. 2. (rielaborazione da cArini 2007) bicchiere da P.zza Cavalli, bottiglia da Via Sopramuro.Fig. 3. boccale da Via Sopramuro (foto Conversi).

Altri oggetti riconducibili al corredo e all’abbigliamento funerario longobardo provengono da un sepolcreto scoperto nel 1934 in adiacenza ad un tratto di mura tardo antiche, nell’area compresa tra Piazza Cavalli, Via Sopramuro e Via S. Donnino (tav. 1.4), dove emersero a diverse quote oltre venti tombe a cassa, realizzate con sesquipedali e tegole, in una delle quali il cranio dell’individuo era posato su un cuscino funebre di marmo bianco decorato9. In una figura dell’articolo di Nasalli Rocca sulla scoperta del sepolcreto, tra reperti di diverse epoche, si riconoscono alcuni dei materiali longobardi conservati presso

9 saronio 1993, pp. 69-70; carini 2007, p. 28; nasalli rocca 1934, p. 151.

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

217

il Museo Civico di Piacenza: un bicchiere di ceramica di tipo pannonico con decorazione a stampiglia a forma di rombi, un grande anello ovale di fibbia di cintura con decorazione a fasce di linee, una fibbia di cintura ad anello con ardiglione decorato nello scudetto con incisione a forma di stella, di tipo goto (tav. 3 fig. 1). Oltre ad una lucerna romana e un pendente di lamina metallica con impresso un rapace, nell’im-magine si distingue una placca di cintura rettangolare, decorata a scanalature nella piastra metallica, con quattro piccoli castoni sporgenti agli angoli ed uno grande centrale, contenenti pietre dure o paste vitree. La placca non è più rintracciabile, ma può essere stata parte della stessa cintura della fibbia con deco-razione sul bordo a trattini impressi zigrinati, ardiglione ad uncino con incisione stellata sullo scudetto, di tipo goto ampiamente diffuso in Europa e in Nord Italia, databile alla prima metà del VI secolo d.C.10 (tav. 2 fig. 1.4, tav. 3 fig. 2). Di età longobarda è il grande anello di fibbia allungato, decorato a fasce di tre linee parallele, che trova confronti puntuali con uno identico recentemente ritrovato in ricognizioni di superficie a Sorbolo (PR), con uno da Nocera Umbra e con una fibbia completa dalla tomba femminile 47 della necropoli di Collegno. Si data alla fine del VI secolo (tav. 2 figg. 1-2, tav. 3 fig. 2)11. Si ignora la provenienza della piccola fibbia in bronzo ad 8, a sezione pianoconvessa, con cerniera in ferro tra i due anelli, già pubblicata come proveniente dalla necropoli di Piazza Cavalli12 (tav. 2 fig. 1.3) ed erroneamente attribuita ad età longobarda. Il bicchiere di tipo pannonico in ceramica d’impasto grossolano nerastro con piccoli inclusi, fondo piano, orlo arrotondato leggermente estroflesso, decorato a stampiglia con tre fasce orizzontali di rombi a reticolo e con lieve cordone sotto il collo, trova diversi confronti nella produzione della migrazione e nelle tombe del primo stanziamento longobardo in Italia e indizia la presenza di se-polture databili al primo periodo di insediamento longobardo nella città, alla fine del VI secolo d.C. (tav. 2 fig. 1.1, fig. 2) 13. Nella stessa area, in Casa Tinelli, nell’attuale Piazza del Plebiscito, nel 1892 fu trovata a -5 m una tomba a cassa coperta con lastra litica, che conteneva un individuo deposto con una spada in ferro di oltre un metro14, ora dispersa (tav. 1.5). Da una sepoltura scoperta in Via Sopramuro proviene “un vaso fittile a disegno arcaico”, riconosciuto nella bottiglia in ceramica stampigliata di tipo pannoni-co, conservata al museo di Piacenza15 (tav. 2 fig. 1.5-6, fig. 2-3; tav. 1.6). La bottiglia d’impasto depurato di colore rossiccio, ad alto collo, labbro svasato e orlo arrotondato, corpo biconico schiacciato e fondo largo, è lucidata a stecca e ricoperta da ingubbiatura rossa, decorata da tre fasce di stampiglie a graticcio. Per caratteristiche produttive, qualità e precisione nella stampiglia, potrebbe essere parte del corredo

10 BierBrauer 1994, p. 184, III. 15.11 giostra 2007c, pp. 268-273; conversi 2008, p. 155, fig. 1,512 saronio 199313 saronio 1993; lusuarDi siena 1994, pp. 55-62, tav. 2,2.14 marazzani visconti terzi 1892; saronio 1993; carini 2007.15 carini 2007.

Tav. 3. Fig. 1 reperti da PC, P. zza Cavalli, (foto da nASAlli roccA 1934); Fig. 2 fibbie da PC, P.zza Cavalli (rielaborazione da cArini 2007); Fig. 3 scramasax da PC, Via S. Antonino (foto Conversi).

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

218

di una tomba della stessa necropoli della bottiglia, anche la fiasca globulare di ceramica depurata con uguale motivo decorativo ad impasto rosso vivo a “vernice nera” con cordone sotto il collo e due fasce di decorazioni impresse a graticcio sulla spalla. La fiasca e la bottiglia stampigliate hanno le caratteristiche di una produzione di pregio, realizzate in officine specializzate forse di tradizione tardo romana, con la tecnica della ceramica depurata a vernice nera lucida della fiasca e l’ingubbiatura rossa della bottiglia, che rimanda alle terre sigillate16. Il bicchiere di ceramica d’impasto nera invece rivela una produzione meno raffinata nell’impasto e nella stampiglia, non precisa nell’impressione e irregolare nella sequenza che compone le tre fasce di decorazioni orizzontali sulla spalla del bicchiere. Potrebbe essere una produ-zione più antica degli altri due, dall’analisi degli impasti si avranno dati per una più precisa datazione e informazioni sui luoghi di produzione.

1.2 necropoli e Sepolture gote e longobarde a eSt e oveSt di Placentia

Il ritrovamento in tempi diversi di tombe con corredi rilevanti documenta l’esistenza di una vasta area sepolcrale in prossimità del lato ovest delle mura tardo antiche, nell’area tra Piazza Cavalli, Via Sopramuro-Piazza del Plebiscito, Via S. Donnino. La fibbia con ardiglione e la placca rettangolare di-spersa, indicano la presenza di sepolture gote, di cui una femminile con deposizione abbigliata, ricon-ducibile al periodo in cui gli Ostrogoti erano presenti a Placentia con una guarnigione, durante la guerra greco-gotica, dal 546 d.C.17. I Longobardi nella prima fase di occupazione della città, forse proprio per questa presenza, occuparono con loro sepolture la necropoli gota o ne crearono una attigua, nella zona dell’attuale Piazza Cavalli, via Sopramuro, via S. Donnino, Piazzale Plebiscito, come attestano tombe a quote diverse, il ritrovamento di ceramica di tipo pannonico e della grande fibbia di cintura ad anello. Potrebbe provenire da una sepoltura longobarda anche la lucerna romana, corredo di un individuo, il cui capo era stato appoggiato su un cuscino funebre di marmo pregiato, secondo un uso documentato nelle tombe di fine VI - inizio VII secolo d.C., confermato nelle due tombe di adulti longobardi ritrova-te a Vigolzone, Borgo di Sotto. La ceramica di tipo pannonico trovata nelle tombe di Via Sopramuro consente di datare la necropoli a partire dalla fine del VI secolo d.C., in coerenza col ritrovamento del bicchiere dalle tombe di Piazza Cavalli. La tomba rinvenuta in Piazza Plebiscito18 può appartenere alla stessa vasta area sepolcrale.

Nella zona est della città in via Alberoni, nel 1825, in uno scavo a Casa Calciati fu scoperto un sar-cofago in pietra d’età traianea con dedica a Lucilla Tyche19 (tav. 1.10), contenente i resti di un individuo, i frammenti di un’arma ed una crocetta aurea equilatera a bracci rettangolari, decorata a punzone con colombe al centro ed alle estremità dei bracci, ora conservata presso la Biblioteca Apostolica Vaticana20. Rinvenuto vicino alla chiesa paleocristiana di S. Savino, dove nel IV/V secolo fu eretta la Chiesa dei Dodici Apostoli, poi intitolata a S. Savino, il sarcofago romano venne riutilizzato per la sepoltura di prestigio di un longobardo, deposto con armi e croce funebre secondo l’uso ancora documentato alla metà del VII secolo d.C. Altri scavi eseguiti nel 1903 e nel 1966 dietro l’abside della chiesa, sotto la sagrestia e la torre, hanno portato alla luce diverse tombe, difficilmente databili, tra cui se ne segnalano alcune con orienta-mento est-ovest, senza però avere dati certi che siano di periodo longobardo. Come in quella ovest, anche nella zona est della città si rileva una relazione tra la presenza di tombe d’età gota e longobarda, che fa ritenere che l’area interessata dalla necropoli romana, prossima alla chiesa paleocristiana di S. Savino, ed alla sepoltura femminile gota di via Alberoni, tra la fine del VI e l’inizio del VII secolo, fu individuata dai Longobardi almeno per una sepoltura di prestigio, in un’area che ha mantenuto nel tempo la sua vocazione funeraria, forse anche per tutto il periodo longobardo, cui potrebbero riferirsi le tombe senza corredo intorno alla chiesa, con orientamento est-ovest, ascrivibili ad un culto cristiano maturo, dopo la metà del VII secolo d.C., tuttavia solo nuove ricerche potrebbero chiarire le relazioni cronologiche delle tombe con la vita della chiesa.

16 Devo l’osservazione sulle caratteristiche tecniche simili alla ceramica sigillata a Dieter Quast, Romisch-Ger-manisches Museum di Mainz, che ringrazio per il proficuo confronto, avuto a seguito del presente convegno. lusuarDi siena 1994.

17 ProcoPius, De Bello Gothico, III, 16.18 saronio 1993.19 nicolli 1825.20 saronio 1993; carini 2007.

219

1.3 conSiderazioni Sulle teStimonianze di Sepolcreti longobardi in Placentia

I materiali da necropoli di varie aree della città, datati dalla fine del VI secolo d.C. alla prima metà del VII d.C., attestano che nel primo periodo di occupazione i Longobardi collocano le loro necropoli in continuità con quelle gote già presenti nelle zone est e ovest della civitas. Al loro arrivo trovarono una città ancora strutturata nella forma tardo antica21, ma con zone d’abbandono, dove furono posti piccoli sepolcreti e tombe, come quelle in Via Cavour, lungo il cardo maximus, e in via Gregorio X, su un cardo minore. La presenza della ceramica di tipo pannonico nelle necropoli più antiche, nell’area di Piazza Cavalli, Via Sopramuro, attesta un primo stanziamento dei Longobardi nella zona ovest della città. La continuità d’uso per almeno mezzo secolo fa pensare che le necropoli siano state utilizzate nel com-plesso periodo appena precedente la ribellione dei Duchi22. La città nel VII secolo d.C. conservava, in continuità col periodo romano, il ruolo peculiare di importante centro di collegamento, grazie alla sua posizione vicina alla capitale Ticinum, collegata dalla Via Emilia a Rimini, punto di partenza della Via Postumia e dei collegamenti con le Alpi e con la Liguria attraverso la val Trebbia e con uno sbocco sul mare Adriatico attraverso il Po, ricordata da Paolo Diacono tra le città più ricche dell’Aemilia23 e come luogo di sosta nel 662 del Duca Grimoaldo24 verso Ticinum, ed alla fine del VII secolo d.C. dell’usurpatore Alahis25. Non ci sono per ora dati oltre quelli del sepolcreto intorno a S. Sisto, sulle necropoli in Placentia dopo la metà del VII d.C., fino alla fine del dominio longobardo, quando nell’VIII secolo d.C. durante il regno di Liutprando a Placentia è ancora attivo il porto fluviale sul Po, qui dicitur Lambrus et Placentia26. A differenza di altre città, a Piacenza non sembra esserci relazione tra necropoli della fine del VI - metà VII secolo d.C. e chiese con funzione esaugurale di fondazione longobarda, come accade invece nella vicina Parma27. All’arrivo dei Longobardi Piacenza era già sede di una organizzata Diocesi, impegnata a radicare il culto degli Apostoli e delle reliquie dei Santi Martiri segno della precoce evangelizzazione del territorio piacentino e della città, legata alla chiesa di Milano e in lotta col persistere del paganesimo dalle radici nell’antico culto di Minerva Cabardiacense, ed erano già presenti diversi luoghi di culto pa-leocristiani, come la chiesa dei Santi Apostoli, poi S. Savino, presso la quale fu sepolto un uomo d’armi longobardo. (R.C.)

2.1 necropoli ai margini della civitaS e nelle valli piacentine Ricerche successive alla mostra del ’93, dove furono presentate la necropoli di S. Nicolò di Rottofreno

e la tomba bisoma di Rezzanello di Gazzola, hanno portato in luce un sepolcreto famigliare a Vigolzone, Borgo di Sotto e una necropoli a Pianello Val Tidone, campo Scrocchi, cui si aggiungono i recenti ritro-vamenti delle necropoli Pianello, loc. Piana di S. Martino e di Travo S. Andrea, che apportano nuovi dati sulla presenza di necropoli longobarde ai margini dalla civitas e nel territorio28, dalla prima occupazione all’VIII secolo d.C.

2.2 una necropoli al margine oveSt della civitas Placentia A Rottofreno, fraz. S. Nicolò (tav. 4), loc. Rivatrebbia nel 1981 è emersa una necropoli di una ventina

di tombe scavate in un banco di ghiaia alla profondità di ca. -2,20 m, disposte su sei righe parallele e realizzate con spallette di frammenti di laterizi romani e ciottoli29. Due erano chiuse in testata con lastre di pietra, di cui una scolpita. Solo due tombe multiple con deposizioni secondarie, tomba 6 e tomba 15, avevano corredo. Nella tomba 6, coperta da dodici tavelloni, erano deposti due individui giovani, con alcuni vaghi di collana: uno in pasta blu e gialla decorato ad occhielli sporgenti in pasta bianca, un

21 Per la storia di Piacenza longobarda si rinvia a: racine 1990; galetti 1994; Dall’aglio 1994; azzara 2001; azzara 2010; catarsi 2010b; catarsi Dall’aglio 1993.

22 galetti 1978; galetti 1994; azzara 2001.23 Paolo Diacono, II, 18.24 Paolo Diacono, IV, 51.25 Paolo Diacono, V, 39.26 azzara 2001; CDL 1835, pp. 529-533, doc. n. 480.27 conversi 1993a; conversi 1993b; conversi 1993c; conversi 1993d.28 Per la suddivisione amministrativa in civitas, fines Castri Arquatense e fines o iudiciariae Medianenses; galetti 1978; Galetti

1994, pp. 82-86; azzara 2001, pp. 29-32.29 catarsi 1993, pp. 71-72.

220

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

Tav. 4. Mappa delle tombe e necropoli longobarde rinvenute nel Piacentino (rielaborazione da cAtArSi dAll’AGlio 1993).

Tav. 5. Gazzola (PC), Rezzanello, loc. Paderna.Fig. 1 corredo con cintura con elementi in ferro ageminato (rielaborazione da cAtArSi dAll’AGlio 1993); Rottofreno (PC), S. Nicolò Rivatrebbia.Fig. 2 Tomba 15.Fig. 3 Tomba 6 (foto Conversi).

221

piccolo vago in pasta vitrea giallo e blu, uno blu con decorazione bianca, uno a tronco di cono blu, uno in cristallo di rocca ed uno spiraliforme in bronzo, forse elementi di una o più collane, con vaghi del tipo molto comune tra il VI e il VII, dono frequente anche in tombe rinvenute nel parmense30 (tav. 5 fig. 2). La tomba 15 con struttura a spallette e fondo in laterizi, coperta da 12 sesquipedali, era chiu-sa in testata da una pietra decorata d’età romana. Accoglieva una deposizione multipla con un solo individuo trovato in connessione anatomica. Nella tomba è stato rinvenuto solo un coltellino in ferro con lungo codolo, oggetto di uso quotidiano, dono comune in tombe maschili e femminili (tav. 5 fig. 3). Le pietre di pregio reimpiegate come segnacoli e i doni di oggetti di ornamento personale, i vaghi di collana di pregevole fattura e di materiale prezioso come il cristallo di rocca, pietra di grande prestigio e valore apotropaico, sia in età gota che in età longobarda, sono gli unici segni di distinzione rinvenuti solo in tre tombe del sepolcreto. Sorta in prossimità di una villa, come attesta il reimpiego di materiale marmoreo decorato, la necropoli in età longobarda ha avuto una continuità d’uso, come si evince dalla presenza di tombe con deposizioni secondarie. Databile tra la fine del VI e i primi decenni del VII secolo d.C. per il rigore della disposizione delle tombe in righe, la struttura delle tombe, il tipo di deposizione con oggetti d’ornamento personale e la caratteristica della produzione dei vaghi di collana che li avvici-na a quelli rinvenuti in tombe del periodo della migrazione, la necropoli può essere messa in relazione ad un insediamento, identificabile dal toponimo Rottofreno, dall’antroponimo germanico Roth fried31, sorto nei primi decenni dello stanziamento longobardo, sulla via Postumia in un punto molto impor-tante per il controllo della viabilità. La necropoli è posta all’attraversamento del Trebbia, nell’imbocco della valle, a Ovest del distretto amministrativo della civitas32, dove partivano i collegamenti di valle col territorio bizantino verso Genova.

2.3 in val nure un Sepolcreto di famiglia

Nella media Val Nure, a Vigolzone, Borgo di Sotto, nel corso di lavori in area Celaschi (tav. 4), nel 1995 sono venute in luce sotto lo strato arativo alla profondità di -0,40/-0,50 m tre tombe a singola deposizione, con copertura di mattoni sesquipedali, già in parte sconvolte dallo sbancamento e forse in parte manomesse prima dell’intervento della Soprintendenza33. Le tombe di forma rettangolare con struttura curata, spallette di laterizi e fondo di tegole, con tracce di rivestimento interno in malta erano coperte con sesquipedali appoggiati in piatto alle spallette ed erano orientate est-ovest, con il capo degli individui rivolto verso ovest. Tutte le sepolture, di due adulti e un infante, conservavano alcuni oggetti di corredo.

La tomba 1 di forma rettangolare lunga ca. 2,40 m, conteneva uno scheletro integro (tav. 6 fig 1). Uno dei laterizi della copertura, trovati ancora in posto, aveva un segno sinuoso tracciato a crudo (S). Nell’angolo nord-ovest della tomba, vicino al cranio, era deposto un pettine in osso a doppia fila di denti con impugnatura a due valve decorate con incisioni di fasce di linee e cerchi concentrici, fissate alle lamelle da sei chiodini di ferro, del tipo più comune, che ha perfetto confronto con quelli rinvenuti nei sepolcreti di Parma, Via S. Pellico, tomba 2, e Palazzo Sanvitale tomba 1, di Collecchio (PR), Fornace Mutti, tomba 8 e nell’abitato di Mombello34. Sotto il braccio destro erano i resti di un fodero in ma-teriale organico, con piccole borchie di bronzo a forma di pelta, che conteneva uno scramasax in ferro coll’immanicatura rivolta verso il volto e un piccolo coltello di ferro con il codolo rivolto verso i piedi dell’inumato, una fibbia ad anello, con ardiglione e placca fissa ed un elemento in ferro con borchie, relativi alla cintura di sospensione del fodero (tav 7, 4-13; tav. 8 figg. 3-7), tutti oggetti afferenti ad una deposizione maschile.

La tomba 3, lunga ca. 1,80 m, era di struttura analoga all’altra (tav. 6 fig. 2). Su un laterizio di copertura rimasto in posto era un segno a cappio, tracciato a crudo. Nell’angolo nord-ovest della tomba, vicino al cranio, è stato trovato un bicchiere leggermente troncoconico con restringimento nel collo e orlo estroflesso, che presenta un cordone sul collo ed una riga incisa sulla carena, in ceramica depurata di

30 De marchi 2007, p. 64; catarsi in questo volume.31 Dall’aglio 1994, p. 42; Petracco sicarDi 1978a; settia 2007, pp. 11-29.32 galetti 1978, pp. 172-182; settia 2007, p. 18.33 Gli scavi furono diretti da Maria Bernabò Brea, condotti da Cristina Mezzadri. Breve notizia in saronio 1997, p. 112.34 catarsi Dall’aglio 1993, pp. 54-58; giostra 2007b, pp. 66-72.

222

Tav. 6.Vigolzone (PC), Borgo di Sotto.Fig. 1 tomba 1.Fig. 2 Tomba 2.Fig. 3 Tomba 3 (foto e dis. Cristina Mezzadri).

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

colore rosso mattone-giallo ocra, con inclusi rosso mattone. Le pareti esternamente sono lisciate con cura, le differenze di colore sono date da una cottura non buona e non uniforme. Nella tomba erano anche un minuscolo elemento di bronzo, parte di una piccola fibbia ed un frammento laterizio riconducibile ad un peso da telaio fittile a forma di ciambella, indizio di deposizione femminile (tav. 7 fig. 1-3; tav. 8 fig. 2)35.

La tomba 2, lunga ca. 1, 20 m, conteneva i resti di un individuo d’età infantile (tav. 6 fig. 3). Tra le coste erano presenti frammenti di un pettine in osso a doppia fila di denti, con due placche applicate alle la-melle da cinque chiodini di ferro, una decorata ad incisioni con sequenza di incroci di linee ad X separate da una fascia di tre linee verticali, l’altra decorata con linea con sequenza a V, realizzata con tre linee pa-rallele, simile a quello rinvenuto nella tomba di adulto, ma più piccolo (tav. 8 fig 1.). In questo sepolcreto di una famiglia socialmente rilevante, nelle tombe dei due adulti (tomba 1 e tomba 3) i crani posati su poggiatesta di mattoni, le gambe e le braccia distese, indice di una deposizione con abito funerario. In assenza di studi antropologici, gli unici indicatori di genere sono i corredi conservati, non preziosi, ma con rilevante significato religioso e sociale. Nella tomba femminile il peso da telaio richiama alle attività di genere e il bicchiere, una produzione locale che riproduce la forma pannonica senza le decorazioni caratteristiche, deposto accanto al capo, riconduce al rituale originario longobardo. Il fodero con le armi

35 giostra 2007b, pp. 73-80.

223

Tav. 7.Vigolzone (PC), Borgo di Sotto, 1-3 Tomba 3; 4-13 Tomba 1 (scala 1 e 2,2:3; 4-6, 1:2; 9,1:3; 3, 7,8, 10-13, 2:3 (dis. Cristina Mezzadri).

minori documenta il genere e il ruolo socialmente rilevante di un individuo che probabilmente appartene-va all’amministrazione longobarda o alla classe dei possessores. Si nota la differenza di deposizione rituale del dono del pettine nell’adulto vicino al capo e nel bambino/a appoggiato sul petto. I pettini pur essendo del tipo più comune, sono oggetti di un certo pregio e ben lavorati, prodotti di un artigianato specializzato, for-se, dati i motivi decorativi, provenienti dall’atelier di Mombello e diffusi anche nelle necropoli del Parmense.

Le tombe degli adulti, sepolti forse a breve distanza di tempo, sono accostate con lo stesso orienta-mento, la tomba infantile è collocata ai piedi di quella maschile. In prossimità del sepolcreto sono state individuate due strutture a fossa con buche di palo, dalle quali provengono diversi frammenti di cera-mica tra cui uno di un bicchiere per tipologia e impasto molto simile a quello rinvenuto nella tomba femminile, un frammento di ceramica depurata, ingobbiata in rosso, frammenti di un’olla in ceramica d’impasto scura e due frammenti laterizi di cui uno con incisione delle lettere VF, uno con bollo late-rizio non interamente leggibile NITA e un chiodo in ferro. Le strutture e i materiali potrebbero essere pertinenti al sepolcreto e funzionali al rituale della sepoltura. Questo sepolcreto famigliare, databile ai primi decenni del VII secolo d.C., può essere legato all’insediamento del Vicus Ussoni, da cui il toponimo

224

Tav. 8. Vigolzone (PC), Borgo di Sotto.Fig. 1 Tomba 2;.Fig. 2 Tomba 3. Figg. 5-7 Tomba 1 (foto Conversi).

Vigolzone, dall’antroponimo germanico Ussoni, riconducibile al fondatore del Vicus36, rientrante nei fines Castri Arquatense, comprendenti la media e bassa Val Nure e la Val d’Arda, la circoscrizione longobarda orientale che in parte ha ricalcato il territorio Veleiate, dove in questo periodo il centro amministrativo si sarebbe spostato dal municipium di Veleia a Castrum Firmum, Castell’Arquato37.

36 Petacco siccarDi 1978b, pp. 148-149.37 galetti 1978; galetti 1994; settia 2007.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6 Fig. 7

225

2.4 una tomba di preStigio

È ben noto il ritrovamento nel 1983 a Gazzola, fraz. Rezzanello, loc. Paderna (tav. 4), di una tomba a cassa della lunghezza di ca. 2 m, con struttura a muretti di pietra e copertura in laterizi romani, conte-nente i resti di due individui. Accompagnavano gli individui uno scramasax in ferro una fibbia ad anello e placca ageminata e ventuno elementi di cintura in ferro decorati ad agemina, in stile II con intrecci serpentiformi, con fili di argento e ottone, una delle poche cinture del genere rinvenute con la gran parte degli elementi metallici (tav. 5 fig. 1)38. Erano nella tomba anche un puntale a becco d’anatra, una fibbietta in bronzo per calzature, due coltellini in ferro e un pettine ad una sola fila di denti, non più recuperabile. La cintura e lo scramasax datano alla seconda metà del VII secolo d.C. questa deposizione di prestigio maschile, con pochi ma rilevanti oggetti e con evidenti caratteri di distinzione nella struttura curata a cassa in muratura e con copertura in laterizi reimpiegati e nella ricchezza della cintura. Peculiare è la decorazione iscritta sul puntale di cintura, trascritto ed interpretato da Giostra come sequenza di scorretti caratteri alfabetici latini con valore magico apotropaico39. Purtroppo il ritrovamento fortuito non ha la-sciato dati che consentano di comprendere le relazioni antropologiche e cronologiche tra la sepoltura dei due individui. Questa tomba isolata di rango, forse di un importante funzionario dell’amministrazione longobarda, è situata in altura, nella fascia collinare individuata come fines Mediananses40, in una zona con una significativa presenza di toponimi di origine longobarda, come Gazzola41.

2.5 altre necropoli in val tidone

A Pianello val Tidone, area cimitero, nuovo campo Scrocchi (tav. 4), nei pressi di una villa romana, è stata individuata una necropoli altomedievale che taglia le strutture romane. Le tombe disposte in “file serrate” con orientamento est-ovest e nord-est / sud-ovest, in parte sono state scavate nella ghiaia sterile, alcune realizzate con spallette di laterizi romani reimpiegati e coperte da lastre di arenaria locale, altre senza copertura. La maggior parte delle tombe era a singola inumazione. La presenza di sovrapposizione di tombe è indice che la necropoli ha avuto più fasi d’uso. Alcuni individui sono stati deposti col cranio su un cuscino funerario, come riscontrato anche a Vigolzone e a Piacenza42. Unico elemento di corredo rinvenuto è un anello a fascetta. La disposizione delle tombe in righe, l’orientamento, la presenza di se-polture con cuscino funebre, la quasi totale assenza di corredi e l’esito dell’analisi antropologica fanno ritenere che questo sepolcreto si inquadri nel rituale religioso e nel periodo del governo longobardo della zona che rientra nell’amministrazione dei fines Medianenses, databile tra la seconda metà del VII e l’inizio dell’VIII secolo d.C. Ciò è suffragato anche dallo studio antropologico condotto su 12 sepolture in cui sono stati individuati i resti di 14 individui, 2 infanti, 2 adolescenti e 10 adulti, di cui 4 maschi e 5 femmi-ne. L’età di decesso per i maschi sarebbe avvenuta dopo i 40-45 anni, mentre per le femmine si sarebbe verificata intorno ai 20-25 anni; questa mortalità femminile precoce sarebbe da mettere in relazione allo stress di gravidanze e parti. I valori staturali alti degli individui maschili e femminili e la presenza di crani dolicomorfi, è stata considerata come possibile indicazione di un’origine alloctona, forse germanica degli individui sepolti43. Il confronto con questi dati, finora gli unici su sepolcreti altomedievali nel piacentino, con quelli delle altre necropoli del periodo, sarà molto utile per informazioni sui gruppi presenti.

Ancora a Pianello Val Tidone, nel sito pluristratificato di Piana di S. Martino44 (tav. 4), dove sono documentate diverse fasi di frequentazione, tra cui una gota e una longobarda, questa attestata dai ma-teriali rinvenuti tra cui coltelli con codolo a ricciolo, elementi di cintura sagomati e frammenti di olle in ceramica comune con decorazione a onda, sono venuti in luce una chiesa e un sepolcreto con un nucleo di tombe orientate est-ovest, alcune delle quali tagliano i muri di un edificio tardo antico. Il contesto le

38 catarsi Dall’aglio 1993, pp. 71-72, catarsi 2011.39 giostra 2007c.40 galetti 1978, vedi nota 33.41 Petracco sicarDi 1978a.42 PTCP, 003300330003.43 DesteFanis 2002, II, p. 106, n. 26; lo scavo è inedito. Con la documentazione di scavo presso l’archivio del Museo

Archeologico Nazionale di Parma (Manpr E/26) è presente lo studio antropologico di Elena Bedini nel 1996.44 Dal 2000 sono in corso campagne di scavo, dirette da P. Saronio e M. Miari, le ultime 2010 e 2011, co-dirette da D.

Locatelli per la parte protostorica con la scrivente per la parte tardo antica e altomedievale. Gli scavi sono condotti dai volontari dell’Associazione Pandora di Pianello, coordinati da Elena Grossetti; grossetti 2009; grossetti, Bolzoni, miari 2010. Un particolare ringraziamento a Monica Miari per la piena disponibilità nel passaggio delle consegne dei dati.

226

mette in relazione alla fase longobarda del sito. Nella campagna di scavo 2011 è stata messa in luce una parete absidata della chiesa orientata a sud-ovest, intorno a cui erano disposte alcune tombe prive di corredo, con lo stesso orientamento est-ovest di quelle che tagliano l’edificio tardo antico, che sembrano appartenere alla fase edilizia più antica fin ora individuata della chiesa, originariamente intitolato a S. Giorgio, il cui culto, oltre che dai Bizantini, fu praticato dai Longobardi a partire dal VII secolo d.C., con Cuniperto, cui dedicò diverse chiese45. Ritrovamenti di frammenti di laterizi decorati a crudo che ripor-tano lo stesso motivo decorativo di quelli ritrovati a Travo S. Andrea, tomba 40, e quelli conservati nella cripta a Bobbio, collegano questa fase del sito al monastero longobardo di Bobbio (tav. 9 fig. 1-3). Sempre a Pianello, Case S. Michele, si segnala, per la coincidenza del ritrovamento con il toponimo che riporta alla presenza di un’antica chiesa di S. Michele, l’individuazione di una necropoli, sulla riva destra del Tidone di tombe in fossa terragna con copertura litica, prive di corredo46.

Da raccolte di superficie effettuate negli antichi fines medianenses, in Val Tidone e in Val Trebbia, pro-vengono oggetti d’ornamento personale ed elementi dell’abbigliamento, che possono essere indice della presenza di tombe longobarde. In Val Tidone, da Borgonovo V.T. proviene un anello con “castone” pieno sporgente, databile alla seconda metà del VI secolo, da Borgonovo V.T., loc. Corano proviene un’armilla a terminazione decorata a solcature, tipologia di tradizione tardo romana perdurante nel fine VI-VII se-colo in tombe longobarde. A Borgonovo, loc. Vairasco è stata trovata una controplacca triangolare e un piccolo elemento di cintura triangolare decorata a tre cerchielli impressi. Da Nibbiano, loc. Trevozzo e da Ziano, loc. Albareto, provengono due fibule a colomba databili al VI-VII secolo. Ancora da Ziano, loc. Albareto proviene un elemento di cintura trapezoidale con borchie zigrinate; da Agazzano, loc. Cantone una controplacca triangolare sagomata “a testa di cavallo” con borchie. Gli elementi di cintura si datano al primo terzo del VII secolo47. In Val Trebbia da Travo, Campeggio, a sud del centro di Travo, nell’alveo del

45 conversi, Bolzoni, grossetti 2012.46 PTCP 003300330120.47 Gli oggetti sono stati studiati da Caterina Bertaccini, nella tesi di laurea triennale e sono in corso di pubblicazione in

Bertaccini 2012.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Tav. 9. Pianello Val Tidone (PC), Piana di S. Martino.Figg. 1-3 tegole con motivo a V a doppio nastro (foto Conversi).

227

Tav. 10. Materiale da ricognizioni di superficie nel Piacentino.Fig. 1 Bettola, loc. Spettine.Fig. 2 Travo (PC) campeggi.Fig. 3 S. Giorgio Mulino del risparmioFig 4.1 Bettola, 2 Travo, 3 S. Giorgio (foto Giampiero Devoti, Conversi, dis. Mariapaola Cavanna) (scala 2:3).

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Trebbia, proviene una placca di cintura in bronzo decorata ad occhielli, databile all’inizio VII d.C.48 (tav. 10, fig. 2, fig 4. 2), con confronto con uno rinvenuto ad Aquileia49. In Val Nure da S. Giorgio, Mulino del risparmio, proviene un puntale di cintura in ferro ageminato (tav. 10, fig. 3, fig. 4.3) databile alla seconda metà del VII secolo, da Bettola, Caminata di Spettine, una borchia e un puntale di cintura sagomato a testa di cavallo con borchie (tav. 10, fig. 1, fig. 4.1), molto simile a quello trovato ad Agazzano loc. Cantone. Si segnala inoltre il ritrovamento a Ponte dell’Olio, Breda, San Michele, di tracce di una necropoli, e di buche di palo, in una località dai toponimi di chiara matrice longobarda. Appare evidente una concentrazione di ritrovamenti nella fascia mediana di collina delle Valli del Tidone, Trebbia e Nure databili dalla prima fase dell’occupazione alla metà del VII secolo d.C., ma per la non sistematicità della ricognizione di superficie e la natura di questi ritrovamenti, si ritiene non opportuno spingersi oltre in considerazioni. Per la spe-cificità del tema di archeologia funeraria di questo contributo si rinvia ad altro studio una ricostruzione della presenza longobarda nel territorio piacentino attraverso tutte le attestazioni archeologiche tra cui lo studio di siti ancora in corso di scavo, a partire dal sito di S. Andrea di Travo ed il recentissimo ritro-vamento a S. Giorgio loc. Bassetto, in Val Nure, di un abitato altomedievale con capanne a base circolare, che ha restituito materiali metallici longobardi50. (R.C.)

3.1. il Sito altomedievale di S. andrea di travo. la necropoli

Ricerche effettuate dal 2005 al 2011, a Travo, S. Andrea (PC)51, hanno portato in luce un sito tardo an-tico-altomedievale che si sviluppa in due grandi zone, una a nord su cui insistono strutture in muratura di pietre legate con argilla, resti di un abitato ed un’isolata sepoltura in prossimità di alcune buche di palo, ed una a sud, dove sono emerse buche di palo e canalette di fondazione pertinenti a capanne in legno ed una vasta necropoli, di cui sono state scavate 117 tombe. Si presenta qui lo studio preliminare della necropoli, di cui si è appena conclusa l’indagine. L’analisi condotta fin ora sulle strutture insediative e sui materiali, sulla tipologia delle tombe, sugli unici due oggetti di ornamento personale lì rinvenuti,

48 Ringrazio per la collaborazione Maria Maffi, direttore del museo e parco archeologico neolitico di Travo, tutti i volontari dell’Associazione Culturale la Minerva di Travo, dell’Associazione Pandora di Pianello V.T. e del Gruppo Archeologico Val Nure di Ponte dell’Olio, con un particolare ringraziamento a Elena Grossetti, Caterina Bertaccini e Giampiero Devoti.

49 villa 2004.50 conversi 2011.51 Indagini preventive in una lottizzazione privata hanno individuato il sito, scavato in campagne dirette dal 2005 al

2009 da Monica Miari, funzionario archeologo della Soprintendenza per i beni archeologici dell’Emilia Romagna e dalla ripresa nel 2010 fino al 2011 diretti dalla scrivente. L’Impresa Nicolini di Travo, titolare della lottizzazione ha finanziato lo scavo, condotto dalla ditta Malena s.n.c di Piacenza, responsabile di cantiere Cristina Mezzadri; hanno partecipato con continuità: Giovanni Rivaroli, Maria Maffi; ne hanno preso parte Gloria Bolzoni, Maria Giovanna Cremona, Lucia Rita Matarazzo, Dario Savoia. Un ringraziamento particolare a Monica Miari per l’integrale passaggio di consegne che consente lo studio completo e la pubblicazione del sito. Del presente paragrafo, le parti 1, 3, 5, 6, 7 sono di Roberta Conversi, 2 e 4 sono di Cristina Mezzadri. La documentazione grafica e fotografica è stata realizzata da Giovanni Rivaroli; il disegno delle armille è di Mariapaola Cavanna.

228

su decorazioni e iscrizioni dei laterizi utilizzati nelle sepolture, ci fa ritenere che nel sito ci sia stata una continuità insediativa dal tardo antico all’alto medioevo, con una trasformazione dell’abitato ed un’evo-luzione nella necropoli in piena età longobarda, della durata di almeno un secolo, tra la metà del VII e la metà dell’VIII secolo d.C. (R.C.)

3.2 inquadramento Storico e topografico

L’area si trova nella media Val Trebbia, in riva sinistra, al margine nord-est dell’abitato di Travo e insiste su un ripiano alluvionale di età tardo-pleistocenica52, a circa 170 m s.l.m. La conformazione geo-morfolo-gica del terrazzo, profondamente modificata dall’erosione del fiume e dai colluvi da monte, presenta alla base le ghiaie del Trebbia, a cui si sovrappongono livelli limosi sterili alternati a suoli antropizzati, che attestano la frequentazione fin dal neolitico53.

La media Val Trebbia ha costituito una forte attrazione per il popolamento54 (circa 200 siti noti) per la fertilità del terreno, per l’abbondanza di acqua e per l’importanza che riveste come collegamento tra la pianura e la costa ligure. Il legame tra Travo e il territorio dei Ligures è confermato in epoca romana dalla sua collocazione nel pagus ambitrebius citato nella Tabula Alimentaria55 e sottoposto a Veleia, come gli altri territori liguri in questo tratto di Appennino. Lungo la via che in età romana conduceva da Placentia al mare attraverso la Val Trebbia, Travo era una tappa importante grazie alla presenza del santuario de-dicato a Minerva Medica56, il cui culto, di origine preromana, era legato alla presenza di acque salse con proprietà terapeutiche.

All’interno di questo quadro generale si colloca l’insediamento altomedievale individuato, probabil-mente da identificare con i possedimenti del monastero di Bobbio “in Travano cum appenditiis suis”, citati in un documento della prima metà del IX secolo57. Tale presenza, confermata dai censimenti degli anni 862 e 86358 ove si precisa che la cella monastica di Travo è dedicata a S. Andrea, permane in altre attestazioni fino oltre al 100059.

Le evidenze archeologiche individuate durante lo scavo smentiscono l’ipotesi di Tosi60 riguardo all’i-dentificazione della chiesa di S. Andrea con quella di S. Maria delle Grazie. Contraria a tale identificazione, oltre alla tradizionale persistenza del nome di S. Andrea nell’area d’indagine, è l’ubicazione della necro-poli individuata, troppo distante dalla chiesa di S. Maria per poterle mettere in relazione.

Riguardo alla cella di monaci dedicata a S. Andrea, è opinione di Tosi che la pertinenza a Bobbio sia da far risalire già alla concessione del monastero di Bobbio a S. Colombano da parte del re Agilulfo (613-614)61. L’ipotesi che una comunità monastica sia presente a S. Andrea già dal diploma di Agilulfo, deriva dal fatto che questo, pur concedendo a S. Colombano i terreni di proprietà regia su cui sorge il monastero, fa salvi i diritti del duca Sundrarit sullo sfruttamento delle saline di Bobbio. Tale privilegio sarebbe stato attribuito al generale come diritto di conquista, avendo questi contribuito alla caduta de-gli ultimi presidi romani in Val Trebbia (562-572). Poche, ma significative, sono le informazioni riguardo a Sundrarit: già comandante militare e uomo di fiducia di Agilulfo62, svolse un ruolo di primo piano durante la minore età di Adaloaldo, con l’appoggio di Teodolinda. Il profondo legame tra la fortuna di Sundrarit e la Val Trebbia è confermato dalla rinnovata importanza che questa assunse quale via di collegamento con la Liguria e la Toscana63, in seguito al programma di Agilulfo per la riconquista dei territori caduti in mano bizantina, quali Parma e Piacenza: fu lo stesso Sundrarit a sconfiggere l’esarca ravennate Eleuterio nel 615.

52 marchetti, Dall’aglio 1990, pp. 563-685.53 BernaBò Brea 1987a; BernaBò Brea 1987b; BernaBò Brea, cattani, Farello 1994; BernaBò Brea, castagna, occhi 1997a;

BernaBò Brea, castagna, occhi 1997b; BernaBò Brea, castagna, occhi 2000.54 marini calvani 1990.55 criniti 2003.56 malnati 2008.57 tosi 1982, pp. 11-62; CDSCB I, doc. 36, p. 140, rr. 9-10.58 CDSCB I, doc. 43, p. 205, rr. 431-432.59 CDSCB II, doc. 158, p. 36, rr. 35-36; CDSCB II, doc. 163, p. 51, rr. 37-38.60 tosi 1982, pp. 11-62.61 CDSCB I, doc. 3, p. 89, rr. 8-9.62 jarnut 1965, p. 54.63 DesteFanis 2002, pp. 5-29.

229

La quantità di legna necessaria citata nei due diplomi64 di Adaloaldo (622 e 625) e la produzione di sale riportata nell’estimo dell’anno 86265 inducono ad ipotizzare che una delle saline si trovasse a Travo e fosse connessa alla fonte di acque salse legata al culto di Minerva Medica.

La ricostruzione proposta, riguardo alla presenza di una cella di monaci a Travo S. Andrea già nel VII secolo, è confermata dai dati di scavo e in particolare dal rinvenimento di due armille a estremità ingrossate66.

Tosi inoltre ipotizza che la chiesa di S. Andrea a Travo e quella di S. Pietro a Bobbio (precedente alla venuta di S. Colombano) siano le prime costruzioni paleocristiane in Val Trebbia.

Da un punto di vista strettamente archeologico la necropoli non ha fornito materiali databili con sicurezza prima dell’età longobarda, mentre una continuità di occupazione è ipotizzabile per la parte insediativa del sito.

L’eventuale esistenza della cella di S. Andrea già prima dell’età di S. Colombano, pone l’accento sulla problematica della cristianizzazione della Val Trebbia, attribuita a San Savino nel IV secolo.

Secondo il racconto dell’inventio, contenuto nella Passio bobiense,67 San Savino ritrovò il corpo di S. Antonino fondatore della chiesa piacentina che subì il martirio alla fine del III secolo. L’agiografia descrive Antonino come un cristiano che militava nella legio tebea e che, secondo una tradizione basso- medioevale, fu trucidato presso Travo68 per essersi rifiutato di sacrificare a Minerva. Al di là della storicità degli eventi riportati dall’agiografia, resta la suggestione data dalla loro successione cronologica: l’atte-stazione del santuario dedicato a Minerva fino al III secolo, il martirio di S. Antonino tra la fine del III e l’inizio del IV secolo, il rinvenimento del corpo del santo e la sua traslazione a Piacenza nella seconda metà del IV. La narrazione di tali eventi “miracolosi” doveva prestarsi perfettamente all’attività missionaria che i monaci di Bobbio svolsero in funzione antipagana, rivolta sia alle popolazioni locali tornate a cre-denze pagane radicate, sia ai soldati longobardi ancora dediti a riti legati alla loro religione tradizionale69.

L’insediamento e la necropoli individuati a S. Andrea di Travo si collocano all’interno dei possedimenti del monastero di Bobbio, condividendone in età longobarda il ruolo cardine. È innegabile che la conces-sione di Agilulfo fu originata da interessi di ordine politico-strategico in relazione ai quali va letto il ruolo di Colombano stesso e dei suoi successori nei rapporti tra corte e papato. Al servizio di questa strategia la Val Trebbia offre una posizione topografica chiave, legata a una viabilità70 che funge da cerniera tra terri-tori diversi: Bobbio è infatti un punto d’irradiazione di percorsi verso la costa Ligure, la Toscana e quindi Roma, ma anche verso Piacenza, la Pianura Padana e infine le Alpi71. All’interno di questa complessa rete Travo, già sede di un grande santuario che in età romana aveva un richiamo sovralocale, si trova al centro di numerosi tracciati viari tra cui il più importante è quello che collegava Piacenza al mare. Attraverso il passo della Scoffera e la Val Bisagno si raggiungeva Genova, attraverso la Val d’Aveto e la Val Sturla si arrivava a Chiavari e al golfo del Tigullio, attraverso il passo del Cerro e la Val Nure diversi percorsi consentivano nuovamente di raggiungere il Tigullio (passo del Bocco) o, tramite il Veleiate, la Lunigiana e quindi la Toscana. Gli itinerari attraverso i passi delle Pianazze e del Pelizzone fino a Bardi sono desumibi-li dalle attestazioni di proprietà bobbiesi di celle e xenodochia. Da Bardi ci si poteva dirigere nello spezzino (passo di Cento Croci), o riconnettersi alla via Romea a Fornovo o a Borgotaro, per poi proseguire verso Pontremoli e la Garfagnana, fino a Lucca.

L’utilizzo di questa rete viaria da parte di pellegrini diretti a Roma è testimoniato anche dai Miracula Sancti Columbani72, che cita quale tappa del pellegrinaggio la grotta di S. Michele, in cui S. Colombano si ritirò al suo arrivo a Bobbio73. A quella descritta va aggiunta una viabilità secondaria alternativa a quella che univa Bobbio a Pavia attraverso il passo del Penice. Da Travo una strada conduceva alla Val Tidone, attra-verso la Val Luretta, con un tracciato circa est-ovest per Bobbiano, mantenendosi tra i 300 e i 400 m s.l.m.

64 CDSCB I, doc. 7, p. 95; CDSCB I, doc. 9, pp. 99-100.65 tosi 1982, pp. 11-62; CDSCB I, doc. 36, p. 140, rr. 9-10.66 Cfr. infra.67 tosi 1982, p. 26, Vat. Lat. 5771, ff. 143 r. e v.; ghizzoni 1990, p. 129.68 ghizzoni 1990, pp. 127-132.69 zironi 2004, pp. 15-21.70 DesteFanis 2002, pp. 9-29; DesteFanis 2008, pp. 41-66.71 zironi 2004, pp. 77-112.72 Miracula Sancti Columbani Lipsiae 1934, pp. 993-1015.73 DesteFanis 2002, p. 16.

230

Quasi parallelo a questa, ma ad altimetria inferiore, si accostava un percorso parzialmente ricalcato dalla viabilità attuale, che imboccava la Val Luretta in prossimità di Statto, offrendo una perfetta visibilità della pianura sottostante.

Lo stretto legame che univa S. Andrea a Bobbio sembra condizionare anche la fine dell’insediamento, da porsi in base agli ultimi documenti che ne fanno cenno, nell’XI secolo, in coincidenza con la diminuita importanza dell’abbazia bobiense. Nello stesso torno di anni compaiono i primi documenti (un diploma di Corrado II del 102174 e uno di Enrico III del 1052) che citano la chiesa di “S. Maria in Travano” come pro-prietà del monastero di S. Paolo a Mezzano Scotti. Non si tratta di una nuova dedicazione per un edificio già esistente75, ma di una costruzione ex novo da parte di un monastero che, ormai da decenni, è in conflitto con l’abbazia di Bobbio76. (C.M.)

3.3 la necropoli di S. andrea di travo

Da quanto emerge dalla vasta porzione scavata, la necropoli, che si estende nella zona sud-ovest del sito, più lontana dal corso del torrente Trebbia, con un generale orientamento est-ovest, comprende due aree che presentano tra loro una variazione di inclinazione dell’orientamento verso est (tav. 11). A questo punto dello studio non siamo in grado di affermare se le due aree distinte sono parte di una stessa necro-poli o due necropoli differenti, una sviluppatasi a ridosso di quella preesistente. Nell’area più a sud-ovest è presente un alto numero di sepolture, molto ravvicinate, segno di un intenso utilizzo che consente ancora di leggere una disposizione su righe parallele, la cui regolarità di impianto è stata alterata dalla collocazione di tombe a stretta fossa negli spazi lasciati tra le sepolture più antiche, evidentemente ancora individuabili quando sono state effettuate le successive deposizioni, poiché in tutta la necropoli sono rari i casi di sovrapposizione e taglio delle tombe, situazione che si riscontra in necropoli longobarde con con-tinuità d’uso nel tempo77. La massima concentrazione di tombe nella parte più occidentale della necropoli rivela una costrizione limitanea che ne ha impedito l’ampliamento, individuabile nella strada di antica fondazione che correva lungo il Trebbia, oggi in parte ripercorsa dalla provinciale, sotto cui è stata veri-ficata la presenza di altre sepolture78. In questa parte della necropoli, a più netto orientamento est-ovest, sono presenti tutte le tipologie delle tombe riscontrate, con prevalenza di tombe a fossa e copertura litica, una buona percentuale di tombe a cassa in muratura e tombe in fossa terragna antropomorfa (tav. 11).

A est, vicino ad un pozzo-cisterna tardoantico ed a capanne altomedievali, è situato un gruppo di tombe non esteso, ma con una precisa organizzazione in aree sepolcrali differenziate. In questo spazio funerario la zona più a est, vicina all’abitato e margine della necropoli, è stata destinata alle sepolture infantili e comprende una tomba bisoma, tomba 112, con un individuo adulto ed uno subadulto, unica rinvenuta di questo genere. In quest’area è stata individuata anche una tomba speciale, la tomba 33, riempita con cura con grandi ciottoli, che conserva in posizione angolare una sorta di loculo di riduzione con pochi resti ossei79, gli unici presenti nella tomba, come se il serrato riempimento fosse stato fatto per impedirne il riutilizzo e forse con l’intento di conservare la memoria del sepolcro e dell’individuo (tav. 16, fig. 17, 18). La percezione della peculiarità di questa tomba, che fa pensare ad una particolare ritualità, è accentuata dalla vicinanza di una fossa con lo scheletro di un suino, sepolto probabilmente a scopo rituale. Una tomba di suino è stata trovata nella necropoli di Faenza, Palazzo Caldesi80. L’ animale addo-mesticato o il cinghiale aveva attribuzioni sacre legate a forza e prosperità nelle popolazioni di cultura germanica81. (R.C.)

3.4 analiSi tipologica delle Sepolture

Le sepolture individuate sono in totale 117 in un’area di circa 545 mq (tav. 11), parte di una necropoli più ampia, che si espandeva ulteriormente sia verso sud, sia verso nord-ovest. Tutte le sepolture presen-

74 Archivio Doria Landi Pamphili, Roma, fondo Landi, perg. 2 (978).75 tosi 1982, p. 23.76 DesteFanis 2008, pp. 7, 58-59, 219-227.77 micheletto 2007, pp. 43-61.78 Indagini archeologiche in corso dirette dalla scrivente, condotte dalla ditta Malena s.n.c, nella limitrofa lottizzazione

S. Maria, stanno mettendo in luce un tratto dell’antico selciato stradale.79 V. Mezzadri supra.80 guarnieri 2003, pp. 725-727, fig. 4. Vedi in questo volume il contributo di Cinzia Cavallari.81 giostra 2007d, p. 269.

231

Tav. 11. Travo (PC), S. Andrea Planimetria generale del sito.

tano un orientamento circa est-ovest e gli inumati sono deposti con il capo a ovest e il viso rivolto verso est; la disposizione delle tombe, in alcuni casi sovrapposte, la diversa tipologia di realizzazione e alcune variazioni nell’orientamento, inducono a ipotizzare un ampio arco cronologico di utilizzo dell’area se-polcrale.

Da un punto di vista tipologico una prima suddivisione può essere fatta tra sepolture in semplice fossa terragna, tombe con copertura e tombe più articolate, dotate di una vera e propria struttura (una stima della incidenza delle tre principali tipologie è raffigurata nel grafico a tav. 17, fig. 19). Nel valutare queste diverse tipologie è necessario considerare che, a causa dello scarso interro presente sull’area, i lavori agricoli hanno parzialmente intaccato e sconvolto le sepolture.

Le semplici deposizioni in fossa terragna prive di qualsiasi elemento strutturale (tombe 8, 12, 13, 39, 41-45, 47, 65, 81, 89, 95, 101, 103-105, 112) sono in totale 19 (tav. 17, fig. 19). Tra queste le tombe 12, 13, 95

232

sono fosse di limitate dimensioni e scarsa profondità, contenenti ossa prive di connessione anatomica, interpretabili come deposizioni secondarie. Nella maggior parte dei casi, 13 in totale, le fosse contengono un singolo inumato supino (tav. 17, fig. 20), in solo un caso si riscontra la presenza di un inumato in de-posizione primaria più uno in deposizione secondaria (tomba 105). Le tombe 103-105 sono disposte quasi in fila e si tagliano reciprocamente, alcune pietre e ciottoli individuati in prossimità dei tagli non sono facilmente attribuibili all’una piuttosto che all’altra, ma si ritiene possibile che la tomba 105 avesse un circolo di ciottoli all’esterno del taglio e probabilmente anche una copertura in lastre di pietra. Di dubbia collocazione tipologica è anche la tomba 89, tagliata dalle tombe 100 e 102, che hanno asportato gran par-te della sepoltura di cui resta solo la porzione corrispondente agli arti inferiori. L’eventuale esclusione delle tombe 89 e 105 da questa categoria ridurrebbe il numero delle tombe in semplice fossa a 17. Si possono distinguere due diverse tipologie di taglio: la prima costituita da tagli di forma sub-ovale di larghezza uguale o molto simile all’altezza delle spalle e dei piedi (tombe 42-45, 112; tav. 12, figg. 1, 2), l’altra con tagli di forma quasi antropomorfa con larghezza maggiore nel punto delle spalle, assai più ristretta nel punto

Tav. 12. Travo (PC), S. Andrea.Figg. 1, 2. Tomba 44 con inumato.Figg. 3, 4. Tomba 39 con inumato.

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

233

Tav. 13. Travo (PC), S. Andrea.Fig. 5. Tombe 60 e 61 con copertura.Fig. 6. Tomba 48 con copertura.Figg. 7, 8. Tomba 55 con inumato.

dei piedi, talora rinvenuti verticalizzati (tombe 8, 39, 47, 65, 81; tav. 12, figg. 3, 4). Gli inumati all’interno di tombe in fossa terragna sono di età adulta, tranne forse due sub-adulti nelle tombe 8 e 81 e uno nella tomba 112, l’unica bisoma.

La tipologia più ricorrente all’interno della necropoli è quella costituita da tombe dotate di co-pertura (tav. 17, figg. 19, 21) realizzata con lastre di pietra non lavorata, talora di notevoli dimensioni, collocate a protezione di sepolture in fossa (tav. 13, figg. 5, 6). Questa tipologia è presente in 75 casi (tombe 1-7, 9, 11, 14-15, 17-24, 26-32, 34-36, 48-51, 53, 55-57, 59-60, 62-63, 66-67, 69-70, 72-76, 79, 80, 82-88, 92-94, 96, 99-100, 102, 108-111, 113-114, 118, 120, a cui andrebbero eventualmente sommate le tombe 89, 105), all’interno dei quali si possono notare altri elementi distintivi, ad esempio un nucleo di tombe ha la copertura costituita da un’unica lastra (1, 14, 22, 23, 24, 30, 31, 108), mentre nella maggior parte dei casi sono presenti più lastre, spesso rinvenute collassate all’interno della tomba (tav. 17, fig. 21). Anche questo gruppo comprende prevalentemente inumazioni in deposizione primaria (in totale 63 casi, tav. 17, fig. 22), ma non mancano i casi in cui all’interno della stessa tomba sono riconoscibili

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8

234

ossa di uno o più individui ricollocati in deposizione secondaria (27, 59, 62, 66, 69, 88, 92, 99). Occorre segnalare che le tombe 22, 23, 24 e 30, con copertura costituita da una sola lastra, sono di individui di età infantile e sono quindi di dimensioni ridotte, mentre le tombe 31, 93 e 108 contengono deposizioni secondarie con ossa prive di connessione anatomica.

In totale all’interno di questa tipologia le sepolture attribuibili a individui di età sub-adulta sono 6 (tombe 22, 23, 24, 26, 30, 72), in mancanza di uno studio osteologico non si è in grado di affermare se tra questi vadano annoverati anche gli individui inumati nella tomba 1 (a causa del pessimo stato di con-servazione delle ossa) e nella tomba 19. La forma dei tagli riscontrabile all’interno di questa tipologia è riconducibile alle stesse categorie descritte per le tombe in fossa terragna. I tagli di forma sub-ovale (tav. 13, figg. 7, 8) sono i più attestati, in totale 55 casi, mentre i tagli di forma antropomorfa (tav. 14, figg. 9, 10) sono riscontrabili in 11 tombe. All’esterno del taglio in alcuni casi si notano alcune pietre e ciottoli disposti a circolo, su cui appoggia la copertura (tombe 7, 11, 50, 53, 92, 96, 99, 114, è possibile che a questa stessa categoria appartenesse anche la tomba 105; tav. 14, figg. 11, 12).

Tav. 14. Travo (PC), S. Andrea.Figg. 9, 10. Tomba 4 con inumato. Figg. 11, 12. Tomba 99 con inumato.

Fig. 9 Fig. 10

Fig. 11 Fig. 12

235

Una tipologia, meno diffusa nella necropoli (23 esempi, tav. 17, fig. 19), ma più varia ed articolata da un punto di vista strutturale, è costituita da tombe che presentano spallette realizzate con ciottoli di fiume e copertura in lastre di pietra (tombe 10, 16, 25, 33, 37, 38, 40, 46, 52, 54, 58, 61, 68, 77, 78, 90, 91, 97, 106, 107, 115-117, 121). In alcuni casi è presente anche un fondo realizzato con lastre litiche o con embrici (tombe 16, 25, 38, 40, 116, 117). In genere i ciottoli e le pietre che costituiscono le spallette sono posati a secco o legati con argilla, spesso le spal-lette lungo i lati brevi sono realizzate con un’unica pietra, o un grosso ciottolo, posti in verticale. Una particolare cura esecutiva mostra la tomba 117 (tav. 16, fig. 16), dotata di spallette in pietre legate da malta, copertura costituita da un’unica grande la-stra di forma rettangolare, fondo rivestito da lastre in pietra; la connessione lassa delle articolazioni rende evidente che la decomposizione è avvenuta in spazio vuoto. Altrettanto accurata è la realizza-zione della tomba 116 (tav. 16, fig. 15) con coper-tura in lastre litiche, spallette in pietre e ciottoli e fondo rivestito da tavelle recanti segni tracciati a crudo82.

Pur appartenendo a questa stessa categoria, le tombe 37, 38, 40 (tav. 15, figg. 13, 14) presentano alcune caratteristiche diverse in quanto la struttura in ciottoli presenta un abbondante uso di malta, posta anche a rivestimento delle pareti interne del-la tomba. Le tombe 38 e 40 inoltre sono dotate di

82 Cfr. infra.

Tav. 15. Travo (PC), S. Andrea.Figg. 13, 14. Tombe 37, 38 e 40 in diverse fasi di scavo.

Tav. 16. Travo (PC), S. Andrea.Fig. 15. Tomba 116 con fondo in tegole iscritte.Fig. 16. Tomba 117 con copertura.Figg. 17, 18. Tomba 33 in diverse fasi di scavo.

Tav. 17. Travo (PC), S. Andrea. Fig. 19. Grafico tipologico tombe.Fig. 20. Grafico inumazioni in fossa terragna.Fig. 21. Grafico tipologico coperture.Fig. 22. Grafico inumazioni con copertura litica.

Fig. 13 Fig. 14

Fig. 15 Fig. 16 Fig. 17 Fig. 18

Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

236

fondo costituito da embrici interi posati in piano con le alette verso il basso. La tomba 40 conserva alcuni elementi della copertura costituita da tavelle in cotto, caratterizzate dalla presenza di segni tracciati a crudo; è inoltre l’unica ad aver restituito come oggetti di corredo due armille in bronzo83.

Un caso particolare è costituito dalla tomba 33 (tav. 16, figg. 17, 18) che sembra essere stata spogliata in antico: le ossa sono state rimosse tranne che per una porzione della calotta cranica all’interno della quale sono stati deposti ordinatamente alcuni frammenti di ossa lunghe, la tomba è stata poi richiusa con lastre di pietra e ciottoli di notevole spessore collocati ordinatamente su più corsi.

Gli elementi qui illustrati relativi alla necropoli di S. Andrea di Travo, sono il frutto di una prima disamina effettuata a scavi ancora in corso, sicuramente molti altri dati potranno emergere dallo studio tafonomico e osteologico. (C.M.)

3.5 tombe con Segni di diStinzione: Strutture, corredi e Scritture Delle 117 tombe scavate solo in una deposizione l’individuo indossava oggetti di ornamento personale,

unico corredo rinvenuto nella necropoli. Si riscontrano di contro nelle sepolture segni di distinzione esterni nelle relazioni tra esse, nella tipologia della struttura, nei particolari decorativi. Alcune tombe sono accomunate da una struttura a cassa con pareti in muratura molto curate trattate con malta e con il fondo in laterizi. Tra queste la tomba 116 singola, con copertura piana di lastre litiche, ha il fondo realizzato con tre tegole su cui sono presenti segni alfabetici (tav. 16, fig. 15) 84. La tomba, con il gruppo tombe 37, 38, 4085 fa parte del nucleo più antico situato nell’area est della necropoli, con le stesse caratteristiche strutturali accurate, a cassa muraria con pareti interne intonacate di malta, ormai ben individuate nell’archeolo-gia funeraria longobarda, che si diffondono soprattutto dalla metà del VII secolo, come evidenziato da Giostra e riscontrato, ad esempio, nelle grandi necropoli a Collegno e a Castel Trosino, nel bresciano a Calvisano, Santi di Sopra, a Leno, Campi S. Giovanni e nelle necropoli di Montichiari86.

Purtroppo le tre tombe 37, 38, 40 sono state profanate in antico e solo una parte dello scheletro della tomba 40 è stato ritrovato ancora in connessione anatomica, protetto dalla copertura originale in laterizi (tav. 15, figg. 13, 14). La struttura è del tipo ritrovato in necropoli longobarde con individui deposti abbi-gliati in posizione supina e distesa87. È plausibile che anche nell’altra tomba singola 37, con evidenti segni di violazione, il defunto sia stato sepolto con oggetti d’ornamento personale, frodati in passato, e che le due armille indossate dalla donna sepolta nella tomba 40 non siano stati gli unici oggetti d’ornamento e di corredo di una figura femminile rilevante88. La tomba 40 è stata realizzata poco prima delle altre due, come documentato dalle relazioni stratigrafiche e da una leggera variazione di orientamento con cui sono state accostate ad essa. Dallo studio antropologico si saprà se gli individui delle tombe 37, 38, 40 hanno legami parentali o sociali, se è il sepolcreto di una famiglia o di individui con peculiare tradizione culturale o con posizione sociale di prestigio, intorno a cui si è costituita la necropoli. La tomba 40 spicca tra tutte per la concentrazione di elementi di distinzione: la struttura, la copertura con laterizi decorati e iscritti e la presenza di oggetti d’ornamento che accompagnavano la defunta. La copertura con decorazioni e iscrizioni è segno di distinzione esterna della sepoltura e la tavella iscritta potrebbe svolgere il ruolo di segnacolo, elemento di comunicazione tra il defunto ed i vivi, a futuro ricordo della persona nella sua tomba. Gli ornamenti personali sono l’unico segno di distinzione nella deposizione di una donna di ca. 25/30 anni che indossava alle braccia due armille di bronzo massiccio89, di pregevole fattura, con verga a sezione circolare ed estremità ingrossate, con una leggera perlinatura e ravvicinate ad anello (tav. 18). Trovano un confronto molto puntuale, da far pensare ad una stessa produzione, con l’armilla rinvenuta in una sepoltura nella necropoli di Calvisano (BS), Prato del Giogo90 e con l’armilla ritrovata nella tomba 42 di S. Stefano in Pertica. Confronti si riscontrano anche con una d’argento dalla necropoli di Cella, a

83 Cfr. infra.84 Vedi Mezzadri, supra.85 Vedi Mezzadri supra.86 giostra 2007a, pp. 99-10; De marchi 2007, pp. 57-72.87 De marchi 2007.88 Ringrazio Loretana Salvadei, antropologa del laboratorio di antropologia fisica della Soprintendenza al Museo

Nazionale Preistorico Etnografico “L.Pigorini” di Roma, che da un esame preliminare ha rilevato che i resti scheletrici della tomba 40, appartengono ad un individuo di sesso femminile di età tra i 25/30 anni. Il dato antropologico conferma l’ipotesi di sepoltura femminile già avanzata per la presenza delle due armille.

89 Vedi nota 31.90 chiarini 1990, p. 133.

237

Cividale, da Trento, Mezzocorona, tutte datate alla metà del VII secolo d.C., e con una da Traversetolo (PR), loc. Canova91. Un confronto seppure non puntuale si riscontra con le armille di tipo avaro ritrovate nella tomba 203 di Montichiari92, confronto che potrebbe riflettere scambi e contatti tra aree culturali diverse comprese tra l’Italia settentrionale e le regioni transalpine. Una relazione con questa cultura potrebbe spiegarsi con la presenza di gruppi àvari tra le fila dei Longobardi ed anche questo eventuale legame culturale contribuirebbe a definire la peculiarità della giovane donna sepolta nella tomba 40, che, esposta prima della sepoltura con le armille alle braccia, mostrava il legame con il gruppo famigliare originario.

Un caso a parte è dato dalla tomba singola 121, isolata, collocata totalmente al di fuori dalla necro-poli, nel settore nord-ovest, in prossimità di alcune buche di palo. La tomba a cassa con struttura curata ha accolto un individuo deposto disteso, forse abbigliato ma senza ornamenti e corredo. La posizione della sepoltura potrebbe giustificarsi con un ruolo particolare ricoperto dal defunto in vita, una figura di riguardo sepolta in prossimità dei resti dell’edificio paleocristiano di S. Andrea, cui potrebbero riferirsi i lacerti murari, di cui uno absidato, venuti in luce nel settore nord del sito. L’analisi antropologica e la fine dell’esplorazione di un’area cruciale saranno utili per capire meglio. (R.C.)

3.6 il legame con il monaStero longobardo di bobbio

Nella necropoli è peculiare la presenza nelle tombe 116 e 40 di alcuni laterizi iscritti e decorati. Nella tomba 40 una delle tre tavelle di copertura ancora in posto, frammentaria, è decorata con motivo inciso a secco, confrontabile con le decorazioni incise sui pulvini in arenaria d’età longobarda rinvenuti a Parma (tav. 19, fig. 1)93. Le altre due tavelle di modulo 46,5 x 37 x 5 cm, hanno una decorazione ad ampia doppia solcatura effettuata a crudo, che raffigura una sorta di V rovesciata con angolo a cappio e braccia desi-nenti ad occhielli che chiudono verso l’interno (tav. 19, figg. 2-3). Fino ad ora gli unici altri laterizi noti

91 Vedi in questo volume il contributo di Manuela Catarsi.92 chiarini 1990, p. 133; BreDa 1992-1993; BreDa 2005, pp. 74-77; Brozzi 1992, p. 464, X.180, p. 466, X.180; BierBrauer 1992,

p. 128, I.39; ahumaDa silva, loPreato, tagliaFerri 1990, pp. 94-96, fig. 68; SIRPAC; De marchi 2011.93 marini calvani 1993.

Tav. 18. Travo (PC), S. Andrea, Tomba 40.Figg. 1-4 armille, (foto M. Maffi, dis. M.P. Cavanna) scala (2:3).

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

238

Tav. 19. Travo (PC) S. Andrea.Figg. 1,2,3,4 laterizi decorati e iscritti dalla Tomba 40.Figg. 5,6,7 particolare delle tegole iscritte dalla Tomba 116 (foto Giovanni Rivaroli, Conversi).

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7

Fig. 4

239

con questo motivo decorativo erano quelli conservati nel museo dell’abbazia di Bobbio, uno murato nella chiesa di Mezzano Scotti ed alcuni di cui si ha solo notizia del rinvenimento nelle tombe scoperte in piazza Santa Fara a Bobbio, tutti senza documentazione di scavo94. Dalla tomba 40 di Travo si ha la prima attesta-zione d’uso di questo tipo di laterizi in giacitura primaria. Il motivo decorativo ha riscontri architettonici sempre a Bobbio, nel pluteo dall’altare di S. Pietro, nella chiesa di S. Colombano, in un listello decorato da una fascia di galloni, che, scomposti, costituiscono il modulo decorativo riprodotto nella tomba 40. Lo stesso motivo è presente anche in un pilastrino di pluteo dalla cripta della chiesa di S. Colombano, datato ad età longobarda per il motivo decorativo originale, con reimpiego nel IX secolo95. Sulla copertura della tomba 40 più tavelle con la stessa decorazione, accostate potevano formare un motivo unico a galloni, che richiama quello presente in una controplacca di cintura in bronzo dorato, dalla tomba 34 della necropoli di S. Mauro a Cividale del Friuli, che per i caratteri decorativi animalistici è datata alla fine del VI secolo d.C. 96. In particolare il motivo 32d, con decorazione animalistica in due riquadri, di cui uno contenente un animale con testa, coda e corpo nastriforme piegato a formare una serie di occhielli alternati e opposti, fa immaginare come poteva apparire una sequenza di laterizi decorati sulla tomba 40 di Travo.

Il ritrovamento di questi laterizi a copertura della tomba 40 ha chiarito l’uso di frammenti di tegole e tavelle decorate con lo stesso motivo, trovati recentemente anche nel sito pluristratificato di Pianello, Piana di S. Martino (PC) (tav. 9), dove nelle ultime campagne di scavo è emerso anche materiale di cultura ed età longobarda, con evidenze relative ad un’attività produttiva, un edificio religioso e un sepolcreto, di cui fanno parte alcune tombe a cassa in muratura, con spallette di pietra e fondi di laterizi97, orientate est-ovest, in parte sconvolte, alle quali si riconducono i frammenti di laterizi decorati.

Riteniamo che in questi laterizi, finora ritrovati in giacitura primaria solo in questi due siti, il mo-tivo decorativo sia di chiara matrice longobarda e che, per i confronti riportati, essi siano l’attestazione archeologica che mette in stretta relazione i siti di Travo, S. Andrea e Pianello, Piana di S. Martino con il monastero longobardo di Bobbio, i cui possedimenti a Travo sono documentati dalle fonti scritte del IX secolo d.C.98. Le evidenze archeologiche ora rinvenute anticiperebbero questo legame già al VII secolo, dandone puntuale localizzazione topografica. Queste tegole e tavelle documentano la presenza di una produzione laterizia con motivo decorativo a nastro nell’area dell’alta Val Trebbia, come già dimostrato da Destefanis per i laterizi di Bobbio. Potrebbero rientrare tra le attività produttive specialistiche del mo-nastero99 ed essere stati realizzati in più fornaci presenti sul territorio nei possedimenti monastici, per una produzione specifica, con matrice decorativa identitaria longobarda, che trova un riferimento e sviluppo stilistico anche nella decorazione cosiddetta ad intreccio a otto nell’archetto di ambone o ciborio in cal-care da S. Salvatore di Brescia, motivo che si diffonde dall’VIII secolo100. Le analisi archeometriche sulle argille dei laterizi da Travo S. Andrea daranno elementi per un confronto con quelli di Bobbio.

Altro elemento che collega questa produzione laterizia al monastero di Bobbio è la scrittura. Nell’Ab-bazia di San Colombano a Bobbio, a -2,5 m di profondità nel lato sud del complesso monastico furono rinvenuti resti di pavimentazione realizzata con tavelloni in laterizio recanti ciascuno una lettera dell’al-fabeto tracciata a crudo, che ha confronto col gruppo monastico di San Vincenzo al Volturno101. Uno dei laterizi decorati della tomba 40, oltre al segno, è peculiare per la presenza di un’iscrizione in scrittura onciale in uso in età longobarda, tracciata a crudo con ampio solco, da strumento flessibile (tav. 19, figg. 3-4). Anche nelle tre tegole ad alette del fondo della tomba 116 sono stati tracciati a crudo gruppi di lettere in nitidi caratteri onciali che si riscontrano in codici scritti in età longobarda, e che nella tomba 116 si può ipotizzare che si trascrivano in LEO e in AN (tav. 19, figg. 5-7; tav. 16, fig. 15)102. La presenza di questo tipo di scrittura indica una produzione laterizia non di reimpiego ma coeva alla tomba. Segni e iscrizioni

94 DesteFanis 2004, pp. 87-119; DesteFanis 2002, p. 114, scheda 111.95 DesteFanis 2004, pp. 76, fig. 33, 195, n. 7, tav. VII; p. 215, tav. XV, 18.96 ahumaDa silva 2010, pp. 35-36, 2010, vol. I p. 74, fig. 32, d, vol. II, tav. 33.97 Vedi supra, § 2.5.98 DesteFanis 2002, pp. 66, 85; vedi Mezzadri supra.99 DesteFanis 2010.100 righetti tosti croce 1992, p. 303, VII, 2.101 DesteFanis 2002, scheda 117; hoDges 1996, pp. 7-33.102 caPPelli 1985, pp. 200, 473; collura 1965; natale 1956. In un laterizio di Bobbio è presente una simile iscrizione tra-

scritta in LEO. Nel caso di Bobbio la lettera E è scritta singolarmente, con più tratti. DesteFanis 2004, p. 257, tav. XXVII, 31. Vedi il codice S. Gallo 730, http://www.e-codices.unifr.ch/it/csg/0730/11/small in cui si riscontrano i confronti anche per la scrittura della tomba 40. Le iscrizioni saranno oggetto di uno specifico studio paleografico.

240

simili a queste presenti in laterizi provenienti da Bobbio sono stati interpretati come antroponimi riferiti ai figuli e segni di produzione, sottolineando anche la singolarità della presenza di una decorazione a doppia solcatura103. Lo studio paleografico chiarirà se si tratta di segni del ciclo produttivo o scritture di altro genere, ad esempio scritture esposte funerarie nel caso nella tomba 40.