Quelques sarcophages rectangulaires d'époque impériale, des carrières thasiennes aux nécropoles...

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

7 -

download

0

Transcript of Quelques sarcophages rectangulaires d'époque impériale, des carrières thasiennes aux nécropoles...

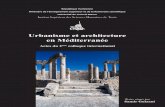

BCHSupplément 51

B U L L E T I N D E C O R R E S P O N D A N C E H E L L É N I Q U E

ASMOSIA VI IActes du VIIe colloque international de l’ASMOSIA

Thasos 15-20 septembre 2003

Proceedings of the 7th International Conference ofAssociation for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity

Thassos 15-20 september, 2003

Études réunies par Yannis MANIATIS

BCHSupplément

51

É C O L E F R A N Ç A I S E D ´ A T H È N E S

AS

MO

SIA

VII

Ce volume comprend les textes des communications d’ASMOSIA VII, 7e con-férence internationale de l’Association pour l’étude du marbre et des autres pierresdans l’Antiquité (Association for the Study of Marble and Other Stones in Anti-quity), qui s’est tenue dans l’île de Thasos, en Grèce. Les thèmes abordés dans cescommunications sont à la pointe du domaine interdisciplinaire où se rejoignent lascience, l’archéologie et l’histoire de l’art ; ils reflètent un large spectre de larecherche sur les pierres, depuis la carrière jusqu’au produit décoré dans son étatfinal. Les sujets plus particulièrement abordés sont les suivants : (1) Considérationsarchéologiques et emploi du marbre ; (2) Carrières, techniques d’extraction, géologie etpropriétés de la pierre ; (3) Identification de provenance et caractérisation : le marbre ;(4) Identification de provenance et caractérisation : autres pierres ; (5) Techniques etdéveloppements ; (6) Bases de données ; (7) Propriétés de la pierre – Vieillissement–Restauration et (8) Pigments et peintures sur marbre.

This book contains the papers submitted to ASMOSIA VII, which is the 7th In-ternational Conference of the Association for the Study of Marble and Other Stonesin Antiquity. The conference was held in the island of Thassos, Greece. The sub-jects of the papers represent the state-of-the-art in the interdisciplinary field ofScience and Archaeology and Art-History and reflect a very broad range ofresearch and applications on stone, from the quarry to the final decorated object.In particular, the subjects cover: (1) Archaeological considerations and use of marble,(2) Quarries, Quarrying Techniques, Geology and Stone properties, (3) ProvenanceIdentification and Characterisation: Marble, (4) Provenance Identification andCharacterisation: Other stones, (5) Techniques and Developments, (6) Databases,(7) Stone Properties – Weathering – Restoration and (8) Pigments and paintings onmarble.

BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLÉNIQUE, SUPPLÉMENTS

41. Les Italiens dans le monde grec (IIe siècle av. J.-C.-Ier siècle ap. J.-C.). Circulation, dénomination, intégration. Actes de la Table ronde organisée à l’École Normale Supérieure,Paris, 14-16 mai 1998, édités par Claire HASENOHR et Christel MÜLLER (2002).

42. Recherches franco-albanaise I. L’Albanie dans l’Europe préhistorique, Actes du colloque de Lorient organisé par l’École française d’Athènes et l’Université de Bretagne-Sud, Lorient8-10 juin 2000, édités par Gilles TOUCHAIS et Josette RENARD (2002).

43. Le Néolithique de Chypre, Actes du colloque international organisé par le Département des Antiquités deChypre et l’École française d’Athènes, Nicosie 17-19 mai 2001, édités par Jean GUILAINE et Alain LE BRUN, avec la collaboration d’Odile DAUNE-LE BRUN (2003).

44. Les Messéniens de 370/369 au Ier siècle de notre ère. Monnayage et histoire, par Catherine GRANDJEAN (2002).

45. La sculpture architecturale byzantine dans le thème de Nikopolis du Xe au début du XIIIe siècle (Épire et Étolie-Acarnanie et Sud de l’Albanie), par Catherine VANDERHEYDE (2005).

46. Mythos. La préhistoire égéenne du XIXe au XXIe siècle après J.-C. Actes de la table ronde internationaled’Athènes (21-23 novembre 2002), édités par Pascal DARCQUE, Michael FOTIADIS et Olga POLYCHRONOPOULOU (2006).

47. Études d’archéologie délienne, par Philippe BRUNEAU, Recueil d’articles rassemblés et indexés par Jean-Charles MORETTI (2006).

48. La sculpture des Cyclades à l’époque archaïque. Histoire des ateliers, rayonnement des styles, Actes du colloque international, organisé par l’Éphorie desAntiquités préhistoriques et classiques des Cyclades et l’École française d’Athènes (7-9 septembre 1998), édités par Y. KOURAYOS et Fr. PROST (2008).

49. La Sculpture Byzantine VIIe – XIIe siècle, Actes du colloque international, organisé par la 2e Éphorie des Antiquités byzantines et l’École française d’Athènes (6-8 septembre 2000),édités par Charalambos PENNAS et Catherine VANDERHEYDE (2008).

50. La gigantomachie de Pergame ou l’image du monde, par Françoise-Hélène MASSA-PAIRAULT (2007).

BCH suppl_51couverture 7/9/09 5:11 PM Page 1

É C O L E F R A N Ç A I S E D ’ A T H È N E S

Directeur des publications : Dominique MulliezAdjointe aux publications : Catherine Aubert

Révision et mise au point des textes : Y. Maniatis

L’École française d’Athènes, qui a contribué à l’organisation de la rencontre ASMOSIA VII à Thasos, avec le centre Dimokritos, la18e éphorie des antiquités préhistoriques et classiques de Kavala et l’IGME, a pris en charge la totalité du coût de fabrication desactes dans sa collection, mais a autorisé à titre exceptionnel Yannis Maniatis à recourir aux normes éditoriales anglo-saxonnes.

Pré-presse et photogravure : EFA Velissarios Anagnostopoulos, Thymeli s.n.c.Coordination de la fabrication : EFA, Velissarios AnagnostopoulosImpression, reliure : Break In s.a.Conception graphique de la couverture : EFA, Velissarios Anagnostopoulos

Dépositaire : De Boccard Édition-Diffusion – 11, rue de Médicis, F – 75006 Paris, www.deboccard.com

© École française d’Athènes, 2009 – 6, rue Didotou, GR – 10680 Athènes, www.efa.gr

ISBN 978-2-86958-207-1

Reproduction et traduction, même partielles, interdites sans l’autorisation de l’éditeur pour tous pays, y compris les États-Unis.

BCHSuppl51pdtitre 7/9/09 2:46 PM Page 4

BCHSupplément 51

B U L L E T I N D E C O R R E S P O N D A N C E H E L L É N I Q U E

ASMOSIA VIIActes du VIIe colloque international de l’ASMOSIA

Organisé par l'École française d'Athènes,

le National Center for Scientific Research “DIMOKRITOS”,

la 18e éphorie des antiquités préhistoriques et classiques (Kavala)

et l’Institute of Geology and Mineral Exploration

Thasos, 15-20 septembre 2003

Proceedings of the 7th International Conference of

Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity

organized by the French School of Athens,

the National Center for Scientific Research “DIMOKRITOS”,

the 18th Ephoreia of Prehistoric and Classical Antiquities (Kavala)

and the Institute of Geology and Mineral Exploration

Thassos, september 15-20, 2003

Études réunies par Yannis MANIATIS

BCHSuppl51pdtitre 7/9/09 2:46 PM Page 5

BCH Suppl. 51

CONTENTS

Préface Yannis Maniatis .............................................................................................................................................................................................................................................................................. XIII-XVI

ABBREVIATIONS IN BIBLIOGRAPHY .................................................................................................................................................................................................................................... XVII

SPECIAL INTRODUCTORY TALK

Ch. KOUKOULI-CHRYSANTHAKI and S. PAPADOPOULOS .................................................................................................................................................................................................1-18The island of Thassos and the Aegean in the Prehistory

PART I: ARCHAEOLOGICAL CONSIDERATIONS – USE OF MARBLE

Th. STEFANIDOU-TIVERIOU ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 19-29Thassian marble: A connection between Thassos and Thessaloniki

E.J. WALTERS .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 31-41Thassian Julius Caesar

G.E BORROMEO, J.J. HERRMANN, Jr. and N. HERZ ............................................................................................................................................................................................................ 43-51Macedonian workmanship on a Thassian marble Hadrian in Providence?

J. C. FANT .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 53-57White marbles in the summer triclinium of the casa del Bracciale d’Oro, Pompeii

J.J. HERRMANN, Jr. and R.H. TYKOT ............................................................................................................................................................................................................................................................ 59-75Some products from the Dokimeion quarries: craters, tables, capitals and statues

P.A. BUTZ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 77-87The Naxian Colossus at Delos: “Same Stone”

A. BETORI, M. GOMEZ SERITO and P. PENSABENE ............................................................................................................................................................................................................. 89-102Investigation of marbles and stones used in Augustean monuments of western alpine provinces (Italy)

F. BIANCHI and M. BRUNO .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 103-111Flavian amphitheatre: The Cavea and the Portico; Comments about the quality, quantity and the

working of its marbles

O. PALAGIA, Y. MANIATIS, E. DOTSIKA and D. KAVOUSSANAKI ........................................................................................................................................................... 113-132New investigations on the pedimental sculptures of the “Hieron” of Samothrace: A preliminary report

V. GAGGADIS-ROBIN, Y. MANIATIS, C. SINTÈS, D. KAVOUSSANAKI and E. DOTSIKA ...................................................................................... 133-146Provenance investigation of some marble sarcophagi from Arles with stable isotope and maximum

grain sizes analysis

BCHSuppl_51_contensPreface 6/5/09 9:41 AM Page VII

L. COOK and I. THOMAS ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 147-157Faustino Corsi and the coloured marbles of Derbyshire

F. VAN KEUREN, L.P. GROMET and N. HERZ .......................................................................................................................................................................................................................... 159-174Three mythological sarcophagi at the RISD Museum: Marble provenances and iconography

PART II: QUARRIES, QUARRYING TECHNIQUES, GEOLOGY AND STONE PROPERTIES

J.A. HARRELL ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 175-186The Bokari granodiorite quarry in Egypt’s eastern desert

E. BLOXAM, P. STOREMYR and T. HELDAL .................................................................................................................................................................................................................................... 187-201Hard stone quarrying in the Egyptian old Kingdom (3rd Millennium BC): rethinking the social or-

ganization

T. ENDO and S. NISHIMOTO ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 203-210The ancient Egyptian quarry at Dibabiya

D. KLEMM and R. KLEMM ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... 211-225Pharaonic limestone quarries in Wadi Nakhla and Deir Abu Hennis, Egypt

T. HELDAL, P. STOREMYR, E. BLOXAM, I. SHAW, R. LEE and A. SALEM ....................................................................................................................................... 227-241GPS and GIS methodology in the mapping of Chephren’s quarry, Upper Egypt: a significant tool for

documentation and interpretation of the site

P. STOREMYR, T. HELDAL, E. BLOXAM and J.A. HARRELL ................................................................................................................................................................................. 243-256New evidence of small-scale Roman basalt quarrying in Egypt: Widan el Faras in the northern Faiyum

desert and Tilal Sawda by El-Minya

P. STOREMYR and T. HELDAL .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 257-271Ancient stone quarries: Vulnerable archaeological sites threatened by modern development

P. HADJIDAKIS, D. MATARANGAS and M. VARTI-MATARANGAS .............................................................................................................................................................. 273-288Ancient quarries in Delos, Greece

M. WURCH-KOZELJ et T. KOZELJ ............................................................................................................................................................................................................................................................... 289-307Quelques sarcophages rectangulaires d’époque impériale, des carrières thasiennes aux nécropoles de

Thasos

K. LASKARIDIS and V. PERDIKATSIS ........................................................................................................................................................................................................................................................... 309-317Characterisation of the timeless white marble and quarrying activity in Thassos

PART III: PROVENANCE IDENTIFICATION AND CHARACTERISATION (MARBLE)

F. GABELLONE, M.T. GIANNOTTA and A. ALESSIO ........................................................................................................................................................................................................ 319-331The Torre Sgarrata wreck (South Italy): Marble artefacts in the cargo

BCH Suppl. 51

BCHSuppl_51_contensPreface 6/5/09 9:41 AM Page VIII

A. CALIA, M.T. GIANNOTTA, L. LAZZARINI and G. QUARTA ...................................................................................................................................................................... 333-342The Torre Sgarrata wreck: Characterization and provenance of white marble artefacts in the cargo

D. ATTANASIO, S. KANE and N. HERZ ............................................................................................................................................................................................................................................... 343-356New isotopic and EPR data for 22 sculptures from the extramural sanctuary of Demeter and

Persephone at Cyrene

D. ATTANASIO, G. MESOLELLA, P. PENSABENE, R. PLATANIA and P. ROCCHI .................................................................................................................. 357-369EPR and Petrographic provenance of the architectural white marbles of three buildings at Villa Adriana

T. CRAMER, K. GERMANN and W.–D. HEILMEYER ...................................................................................................................................................................................................... 371-383Marble objects from Asia Minor in the Berlin collection of classical antiquities: stone characteristics

and provenance

M. BRUNO, C. GORGONI and P. PALLANTE ............................................................................................................................................................................................................................... 385-398On the provenance of white marbles used in the baths of Caracalla in Rome

M. FISCHER ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 399-412Marble from Pentelicon, Paros, Thasos and Proconnesus in ancient Israel: an attempt at a chronolog-

ical distinction

Y. MANIATIS, P. SOTIRAKOPOULOU, K. POLIKRETI, E. DOTSIKA and E. TZAVIDOPOULOS ........................................................................ 413-437The “Keros Hoard”: Provenance of the figurines and possible sources of marble in the Cyclades

Y. MANIATIS, S. PAPADOPOULOS, E. DOTSIKA, D. KAVOUSSANAKI and E. TZAVIDOPOULOS .............................................................. 439-449Provenance investigation of Neolithic marble vases from Limeraria, Thassos: Imported marble to

Thassos?

M. UNTERWURZACHER, H. STADLER and P. MIRWALD ......................................................................................................................................................................................... 451-458Provenance study of Roman marble artefacts of an excavation near Oberdrauburg (Carinthia, Austria)

L. LAZZARINI ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 459-484The distribution and re-use of the most important coloured marbles in the provinces of the Roman

Empire

M. MARIOTTINI, E. CURTI and E. MOSCETTI ...................................................................................................................................................................................................................... 485-493The taste of the marbles in Roman villae (Tiburtina-Nomentana)

L. LAZZARINI and S. CANCELLIERE .......................................................................................................................................................................................................................................................... 495-508Marmor Thessalicum (verde antico): Source, distribution and characterization

P. LAPUENTE, B. TURI and Ph. BLANC ................................................................................................................................................................................................................................................ 509-522Marbles and coloured stones from the theatre of Caesaraugusta (Hispania): Preliminary study

R.H. TYKOT, G.E. BORROMEO, C. CORRADO-GOULET and K. SEVERSON ....................................................................................................................... 523-532Marble sculptures from the Rhode Island School of Design: Provenance studies using stable isotope

and other analysis

BCH Suppl. 51

BCHSuppl_51_contensPreface 6/5/09 9:41 AM Page IX

J. J. HERRMANN, Jr., R. NEWMAN and A. VAN DEN HOEK ............................................................................................................................................................................... 533-545Identifying Dolomitic Marble 2000-2003: The Capitoline Museums, New York, and Somnus-

Hypnos in Urbisaglia

PART IV: PROVENANCE IDENTIFICATION AND CHARACTERISATION (OTHER STONES)

R. BUGINI and L. FOLLI ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 547-557On tesserae of Roman mosaics in Lombardy (Italy)

E. Roffia, R. Bugini and L. Folli .................................................................................................................................................................................................................................................................. 559-570Stone materials of the Roman villas around lake Garda (Italy)

P. DEGRYSE, P. MUCHEZ, E. TROGH and M. WAELKENS ...................................................................................................................................................................................... 571-580The natural building stones of Helenistic to Byzantine Sagalassos: Provenance determination through

stable isotope geochemistry

Ø.J. JANSEN, T. HELDAL, R.B. PEDERSEN, Y. RONEN and S.H.H. KALAND ...................................................................................................................... 581-595Provenance of soapstone used in medieval buildings in the Bergen region, Western Norway

B. MORONI, I. BORGIA, M. PETRELLI and P. LAPUENTE ....................................................................................................................................................................................... 597-613Archaeometry of chert tools: For a non-destructive geochemical approach

J. CASSAR .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 615-626Classifying Maltese prehistoric limestone megaliths by means of geochemical data

F. ANTONELLI, L. LAZZARINI, S. CANCELLIERE and A. SOLANO .............................................................................................................................................................. 627-643“Granito del Foro” and “Granito di Nicotera”: Archaeometric problems

O. ÖZBEK ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 645-656The prehistoric ground stone implements from Yartarla: The preliminary results of a geoarchaeolog-

ical study in Tekirdag region (Eastern Thrace)

S. CHLOUVERAKI and S. LUGLI ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 657-668Gypsum: A jewel in Minoan palatial architecture; Identification and characterization of its varieties

L. LAZZARINI and F. ATHANASIOU ............................................................................................................................................................................................................................................................ 669-676The discovery of the Greek origin of the “Breccia policroma della Vittoria”

PART V: TECHNIQUES AND DEVELOPMENTS

J. ZÖLDFÖLDI and Zs. KASZTOVSZKY .................................................................................................................................................................................................................................................. 677-691Provenance study of Lapis Lazuli by non-destructive prompt gamma activation analysis (PGAA)

F. BIRICOTTI and M. SEVERI ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 693-698A new non-destructive methodology for studying the internal structure of white marble of artistic and

archaeological interest

BCH Suppl. 51

BCHSuppl_51_contensPreface 6/5/09 9:41 AM Page X

PART VI: DATABASES

S. PIKE ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 699-708A stable isotope database for the ancient white marble quarries of Mount Pentelikon, Greece

G. KOKKOROU-ALEVRAS, E. POUPAKI, A. CHATZICONSTANTINOU and A. EFSTATHOPOULOS ......................................................... 709-718Corpus of ancient Greek quarries

B. SZÉKELY and J. ZÖLDFÖLDI ........................................................................................................................................................................................................................................................................ 719-734Fractal analysis and quantitative fabric analysis database of West Anatolian white marbles

PART VII: STONE PROPERTIES – WEATHERING – RESTORATION

A.TSIKOURAS, K. MIHOPOULOS, K. HATZIPANAGIOTOU and N. NINIS .................................................................................................................................. 735-743Correlations of mineralogy and physical properties for stones used in the building and the restoration

of the Asklepieion at Epidauros

I. PAPAYIANNI and M. STEFANIDOU ....................................................................................................................................................................................................................................................... 745-752Study of the behaviour of Serpentinite stones used for the construction of ancient Dioklitianoupoli in

Northern Greece

M. GREENHALGH .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 753-764Where have all the columns gone? The loss and reuse of antiquities in the Eastern Mediterranean

K. KOUZELI, and E. ZGOULETA ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 765-776Gypsum at the Minoan site of Knossos: Types and deterioration

L. GIORDANI, M. ODDONE, and S. MELONI .......................................................................................................................................................................................................................... 777-786Instrumental Neutron Activation Analysis of the marble façade of the Certosa di Pavia: Materials

provenancing and problematics related to decay

K. POLIKRETI, and Y. MANIATIS .................................................................................................................................................................................................................................................................... 787-798Ionic and charge mobility on weathered marble surfaces, studied by EPR spectroscopy

PART VIII: PIGMENTS AND PAINTINGS ON MARBLE

B. BOURGEOIS and Ph. JOCKEY ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 799-809Polychrome Hellenistic sculpture in Delos: Research on surface treatments of ancient marble sculp-

ture - Part II

A. G. KARYDAS, H. BRECOULAKI, B. BOURGEOIS and Ph. JOCKEY .................................................................................................................................................... 811-829In-situ X-Ray Fluorescence analysis of raw pigments and traces of polychromy on Hellenistic sculpture

at the archaeological museum of Delos

BCH Suppl. 51

BCHSuppl_51_contensPreface 6/5/09 9:41 AM Page XI

PRÉFACE

L’acronyme ASMOSIA désigne l’Association pour l’étude du marbre et autres pierres dans l’Antiquité(Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity), fondée lors d’un atelier de rechercheavancée de l’OTAN qui s’est tenu à l’hôtel Il Ciocco, à Lucca, en Italie, du 9 au 13 mai 1988. L’atelierétait intitulé : Le marbre en Grèce ancienne et à Rome : Géologie, carrières, commerce et artefacts. Il futsuivi par une cinquantaine de participants qui représentaient de nombreuses professions : des physi-ciens, travaillant dans le domaine de l’archéométrie, des archéologues, des historiens de l’art et desconservateurs. Il fut organisé par Marc Waelkens et Norman Herz avec le but affiché d’encourager lesprojets associant scientifiques, historiens de l’art et autres pour une meilleure compréhension des ques-tions relevant de l’usage de la pierre par les Anciens. À la suite de cet atelier, une série de rencontresfut programmée tous les deux ans et demi environ : la seconde rencontre eut lieu du 16 au 20 octobre1990 à Louvain, en Belgique ; la troisième du 17 au 19 mai 1993 à Athènes, en Grèce ; la quatrièmedu 9 au 13 octobre 1995 à Bordeaux, en France ; la cinquième du 11 au 15 juin 1998 à Boston, auxÉtats-Unis ; la sixième du 15 au 18 juin 2000 à Venise, en Italie ; la septième du 15 au 20 septembre2003 à Liménas, sur l’île de Thasos, en Grèce. Cette série de colloques fait partie intégrante de l’asso-ciation ASMOSIA : ils ont pour objectif de promouvoir la collaboration entre les sciences, l’archéologieet l’histoire de l’art pour une meilleure compréhension de l’exploitation, du transport, du traitementet de l’emploi de la pierre brute dans l’Antiquité.

La publication des actes a été bien accueillie à la fois par les historiens de l’art, les archéologues et lacommunauté scientifique, comme par les corps de conservateurs; elle a contribué à susciter une coopé-ration interdisciplinaire sans cesse élargie. Dans la mesure où, avant la création de l’association, cettecoopération était minimale, ce fut là, en fait, un progrès décisif. Pour la bonne organisation et la publi-cation de ces rencontres, on a également eu la chance de bénéficier du soutien financier d’agences nationaleset internationales, comme la fondation Samuel H. Kress Foundation, l’OTAN, etc.

Le nombre de membres de l’association a plus que quadruplé, passant de 50 en 1988 à environ 250aujourd’hui, représentant 25 pays. En dehors des actes de colloques, ASMOSIA publie également àraison de deux fois par an l’ASMOSIA Newsletter.

À ce jour, ce domaine de la recherche a fait preuve d’importantes avancées dans la mesure où les sourcesmatérielles dont on dispose pour l’usage du marbre et des autres pierres dans l’Antiquité ont été lar-gement étudiées et où les matériaux eux-mêmes ont fait l’objet de caractérisations géologiques etphysico-chimiques. Les bases de données avec leurs paramètres analytiques se sont développées et les

BCH Suppl. 51

BCHSuppl_51_contensPreface 6/5/09 9:41 AM Page XIII

caractéristiques de différents types de pierres brutes se sont accumulées. Bien des problèmes archéolo-giques ou relevant de l’histoire de l’art trouvent désormais une meilleure réponse et une meilleure explicationpar le recours aux analyses scientifiques et aux bases de données, qu’il s’agisse de la provenance, de l’iden-tification, de la diffusion, du traitement, des assemblages et de la préservation d’importants artefacts.

Le 7e colloque international de l’association ASMOSIA s’est tenu à Liménas, la ville principale et leport de l’île de Thasos, en Grèce. Il a été organisé par le laboratoire d’archéométrie-NCSR « Demokritos »,l’École française d’Athènes, la 18e éphorie des antiquités préhistoriques et classiques, l’IGME (Instituteof Geology and Mineral Exploration). Le comité d’organisation, composé de Y. Maniatis, K. Polikreti,Z. Bonias, S. Papadopoulos, T. Kozelj, M. Wurch-Kozelj et M. Varti-Mataranga, tient à adresser sesremerciements à la Municipalité de Thasos qui a mis à disposition la salle de conférences du « Kalogeriko »et a tout mis en œuvre pour faciliter le bon déroulement du colloque, le ministère grec de la cultureet le ministère grec de l’Égée ainsi que l’Association des entreprises du marbre de Thrace et de Macédoinepour leur soutien financier.

Ce volume réunit les contributions présentées au 7e colloque international de l’association ASMOSIA.Les thèmes abordés dans ces communications sont à la pointe du domaine interdisciplinaire où se rejoi-gnent les sciences, l’archéologie et l’histoire de l’art ; ils reflètent un large spectre de la recherche poursuiviesur les pierres grâce à la coopération des sciences et des humanités. En particulier, les thèmes abordésrecouvrent presque tous les aspects qui concernent la pierre depuis la carrière jusqu’au produit décorédans son état final, sans exclure les questions du vieillissement et de la restauration.

Tous les textes soumis pour publication dans ces actes ont fait l’objet d’une révision attentive par unou plusieurs réviseurs, ce qui en garantit le haut niveau, le caractère innovant et la portée scientifique.

En la matière, nous exprimons nos sincères remerciements aux membres du comité exécutif de l’asso-ciation ASMOSIA, N. Herz, L. Lazzarini, P. Storemyr, J.J. Herrmann Jr., Ph. Jockey, S. Kane, J. Harrell,ainsi qu’aux members du comité scientifique du colloque qui ont apporté leur concours à la difficilerévision des textes présentés dans ce volume.

En outre, nous voulons remercier V. Zatta, secrétaire de l’Institute of Materials Science-NCSR« Demokritos » pour son aide dans le traitement des actes et les étudiants-chercheurs du laboratoired’archéométrie-NCSR « Demokritos » D. Tambakopoulos et M. Maniati pour leur aide dans l’orga-nisation et la relecture des épreuves.

Nous tenons aussi à exprimer notre plus profonde gratitude à l’École française d’Athènes et, en parti-culier, à son directeur, le professeur D. Mulliez : l’École française d’Athènes, en effet, a supporté latotalité du coût de fabrication et du travail de publication des actes dans le Supplément 51 du Bulletinde Correspondance Hellénique. Nos remerciements vont également à Sandrine Huber, ancienne adjointeaux publications de l’École française d’Athènes, et à Catherine Aubert, qui lui a succédé à ce poste,pour la part qu’elles ont prise dans l’élaboration de la publication.

Yannis Maniatis

Président de l’association ASMOSIA

BCH Suppl. 51

BCHSuppl_51_contensPreface 6/5/09 9:41 AM Page XIV

PREFACE

ASMOSIA stands for the Association for the Study of Marble and Other Stones in Antiquity and wasfounded at a NATO sponsored Advanced Research Workshop held at Il Ciocco, Lucca, Italy, 9-13 May,1988. The Workshop was entitled, “Marble in Ancient Greece and Rome: Geology, Quarries, Commerce,Artifacts” and was attended by fifty persons representing many varied professions: physical scientistsworking in Archaeometry, archaeologists, art historians, and conservators. It was organized by MarcWaelkens and Norman Herz with the avowed goal of encouraging collaborative projects among sci-entists, art historians and others in order to better understand the problems associated with ancientman’s use of stone. Following that a series of meetings were held scheduled approximately every twoand a half year: the second meeting was held October 16-20, 1990 in Leuven, Belgium; the third May17-19, 1993, in Athens, Greece; the fourth October 9-13, 1995 in Bordeaux, France; the fifth June11-15, 1998, in Boston, USA; the sixth June 15-18, 2000 in Venice, Italy; and the seventh in September15-20, 2003 at Limenas on the Island of Thassos, Greece. These series of conferences form an integralpart of the Association for the Study of Marble and Other Stones Used in Antiquity (ASMOSIA) andtheir aim is to promote the combined scientific, archaeological and art-historical research for a betterunderstanding of the exploration, transportation, treatment and use of stone raw materials in Antiquity.

The publications of the proceedings have been well received by both the art historical, archaeological,and scientific, as well as museum communities and have helped to inspire an ever increasing interdis-ciplinary cooperation. Since previous to ASMOSIA, such cooperation was minimal, this has indeedbeen a great accomplishment. We have also been fortunate in receiving financial support for our meetingsand publications from national and international agencies, such as the Samuel H. Kress Foundation,NATO etc.

Membership in ASMOSIA has grown over four-fold, from under 50 in 1988 to about 250 now andrepresenting 25 countries. Publications apart from the conference proceedings include the currentlytwice-yearly ASMOSIA Newsletter.

Today, the field has witnessed important advances as the raw material sources for marble and otherstones used in Antiquity have been studied to a great extend and the materials have been characterisedgeologically and physicochemically. The databases with analytical parameters have been expanding andexperience with the characteristics of different types of raw stone materials has been accumulating. Manyarchaeological and art-historical problems can now be better resolved and explained using the advancedscientific methods and databases. Such problems may be related to provenance, identification, movement,treatment, assemblages and preservation of important artifacts.

BCH Suppl. 51

BCHSuppl_51_contensPreface 6/5/09 9:41 AM Page XV

The 7th International ASMOSIA Conference was held at Limenas, the main town and harbour of theisland of Thassos, Greece. It was organized by the Laboratory of Archaeometry-NCSR “Demokritos”,the French School at Athens, the 18th Ephoreia of Prehistoric and Classical Antiquities and the Instituteof Geology and Mineral Exploration. The Organizing Committee, Y. Maniatis, K. Polikreti, Z. Bonias,S. Papadopoulos, T. Kozelj, M. Wurch-Kozelj and M. Varti-Mataranga would like to thank andacknowledge the Municipal Authorities of Thassos for providing the Conference building “Kalogeriko”and all the necessary facilities in order to make this Conference possible, the financial support of theGreek Ministry of Culture, the financial support of the Greek Ministry of the Aegean and the financialsupport of the Association of Marble Enterprises of Macedonia and Thrace.

This book contains the papers submitted to the 7th International ASMOSIA Conference. The sub-jects of the papers represent the state-of-the art in the field and reflect a very broad range of researchand applications carried out in cooperation between the sciences and the humanities. In particular, thesubjects cover almost everything on stone from the quarry to the final decorated object, including evenaspects of weathering and restoration.

All the papers submitted for publication in these proceedings went under a peer reviewing process byone or more reviewers. This guarantees that the papers published in this volume are of high standards,innovative and scientifically sound.

For this, we expresses his sincere thanks to the Executive Committee of ASMOSIA, N. Herz, L. Lazzarini,P. Storemyr, J.J. Herrmann Jr., Ph. Jockey, S. Kane, J. Harrell, and the Scientific Committee of theConference and also to other professional colleagues who helped with the difficult task of reviewingthe papers presented in this volume.

In addition, we want to thank Mrs V. Zatta, the Secretary of the Institute of Materials Science of NCSR“Demokritos” for her help in processing the proceedings and the research students of the Laboratoryof Archaeometry-NCSR “Demokritos” Mr. D. Tambakopoulos and Mrs. M. Maniati for their help inorganising and proof readings of the papers.

We also expresses his deepest gratitude to the French School at Athens and particularly to its Directorprof. D. Mulliez for undertaking the full cost and effort of publication of the proceedings as Supplement 51of the Bulletin de Correspondance Hellénique. Thanks are also due to Mrs. S. Huber, former publicationofficer of the French School, and Mrs. C. Aubert, present publication officer, for organizing the pub-lication.

Yannis Maniatis

Current President of ASMOSIA

BCH Suppl. 51

BCHSuppl_51_contensPreface 6/5/09 9:41 AM Page XVI

BCH Suppl. 51

QUELQUES SARCOPHAGES RECTANGULAIRES D’ÉPOQUE IMPÉRIALE, DES CARRIÈRES THASIENNES AUX NÉCROPOLES DE THASOS

M. WURCH-KOZELJ et T. KOZELJ

B.P. 35 – 64 004, Thasos, Grece

RÉSUMÉ

Quelques sarcophages rectangulaires d’époque impériale, ont été trouvés à Thasos. Certains sont inachevésdans les carrières, d’autres sont abandonnés alors qu’ils étaient prêts à être transportés. Plusieurs d’entre eux ontété mis au jour dans des fouilles archéologiques et leur état diffère, selon les phases de travail, du sarcophagebrut d’extraction à celui sculpté au fin décor, et selon l’état de conservation témoignant des dégâts causés del’Antiquité à nos jours: sarcophage endommagé, fracturé et pillé. Quelques sarcophages ont traversé le tempset se trouvent encore à leur place d’origine. L’étude de ces sarcophages rectangulaires a permis de préciser lesmodes de production et d’embellissement des cuves et des couvercles monolithes, de définir une typologie desmonuments funéraires à sarcophages, et de montrer que les moyens mis en œuvre par les Thasiens pour la réa-lisation de ces monuments funéraires sont remarquables.

ABSTRACT

Rectangular sarcophagi from the Roman period can be found in Thasos. Some of them are unfinished in thequarry, others are left just as they were ready to be transported, many of them were found in archaeological ex-cavations in different states of work (unfinished through to fully complete sculpted, or ripped open andemptied, broken) and a few are still in their intended places. An examination of these rectangular sarcophagidemonstrates out the different phases of work, and shows explicitly forward the reasons for keeping rough sur-faces or/and uncarved parts of sarcophagus. A typology of funeral monuments with sarcophagus for Thassianpeople has been constructed.

MOTS-CLÉS: IDENTIFICATION, MARBRES, CARRIÈRES, EXTRACTION, PHASES DE TRAVAIL,SARCOPHAGES RECTANGULAIRES, CUVE ET COUVERCLE, MONOLITHES, TYPO-LOGIE, MONUMENTS FUNÉRAIRES.

22_BCHSuppl_51 5/29/09 8:54 AM Page 289

BCH Suppl. 51

290 M. WURCH-KOZELJ et T. KOZELJ

INTRODUCTION

Notre étude des carrières nous invite à considérer les différentes productions et à étudier leursdestinations. À l’époque impériale, de nombreuses carrières sont en activité et leurs produc-tions sont variées : blocs de construction, ébauches de sculpture, stèles, éléments de sarcophageetc.; certaines sont destinées à l’exportation (DUBOIS 1908; Guide de Thasos1; SODINI et al.1980; MONNA et al. 1983; KOCH 1993; KOZELJ, WURCH-KOZELJ 1995; Guide de Thasos2) et« les formes exportées correspondent au goût des commanditaires, les ateliers romains et ita-liens, et non à des formes traditionnelles dans les régions exportatrices.» (KOZELJ et al. 1985).D’autres sont réservées à l’usage local.

Nous nous proposons de présenter ici le parcours de quelques sarcophages « rectangulaires »,c’est-à-dire à cuve parallélépipédique (HERDEJÜRGEN 1981; KOCH, SICHTERMANN 1982;KOCH 1993) des carrières thasiennes aux nécropoles de Thasos. Sans négliger le décor, nous enréservons la description et la typologie détaillées à une autre étude pour privilégier ici les prin-cipales techniques d’élaboration (KOZELJ 1988; ALADENISE 1991; BESSAC 1993b) et detransport des sarcophages, et leur mise en œuvre dans les monuments funéraires.

1. TRACES D’EXTRACTION ET TROUVAILLES EN CARRIÈRE (fig. 1)

Les carrières dans lesquelles l’extraction de sarcophages rectangulaires est manifeste sont cellesde Papalimani, Glyfada, Marmaromandra, Mourgena, Saliara, Vathy et Aliki. Le marbre deces carrières est dissemblable, tant par sa couleur que par sa granulométrie. Le marbre blanc deVathy et de Saliara contraste avec les marbres gris clair de Marmaromandra, gris soutenu dePapalimani et de Glyfada. La granulométrie des cristaux varie également d’une carrière àl’autre, indépendamment de la couleur du marbre. Cependant, la qualité du marbre est com-parable : des couches de marbre compact et homogène permettent l’extraction de blocsapprochant le parallélépipède plat d’environ 2 à 3 m3 et le parallélépipède haut d’environ 4 à6 m3, dans lesquels sont taillés respectivement le couvercle et la cuve.

DES TRACES EN CARRIÈRES

L’imposant front de taille du secteur D de la carrière de Marmaromandra est représentatif del’extraction en série de ce type de parallélépipèdes. La paroi est creusée d’ « enjarrots » (BESSAC

1993b), de canaux et d’alignements d’ « emboîtures » pour coin faiblement espacées (ALADE-NISE 1991); ils définissent les dimensions d’énormes blocs à extraire. De nombreux canaux sontégalement visibles sur les parois verticales des secteurs A et B de Marmaromandra (fig. 2).D’autres fronts de taille, à Papalimani, à Glyfada, à Mourgena présentent aussi des alignementsd’emboîtures régulièrement espacées. Des traces d’extraction de blocs de grandes dimensionssont visibles sur les parois de clivage des secteurs B2 et B3 des carrières d’Aliki : « les carrièresd’Aliki … produisaient des formes rectangulaires » (KOZELJ et al. 1985). Quelques alignementshorizontaux d’emboîtures, espacés de plus de 1,50 m, confirment l’extraction de blocs impo-

22_BCHSuppl_51 5/29/09 8:54 AM Page 290

QUELQUES SARCOPHAGES RECTANGULAIRES D’ÉPOQUE IMPÉRIALE DES CARRIÈRES THASIENNES 291

BCH Suppl. 51

sants. En B2, près de la mer, se trouvent « deux cavités, côte à côte : la plus grande mesure 3,00! 3,50 ! 1,30 m » (SODINI et al. 1980). La couche de marbre de la carrière B3 a été extraite jus-qu’au schiste, qui en est le fond actuel, ce qui indique que le marbre était de bonne qualité.

Les emboîtures sont toutes similaires, de forme trapézoïdale, de dimensions semblables (L ! l! prof. = 12 ! 4 ! 8 cm) et réalisées à la pointe. Cette rationalité du travail est caractéristique del’époque impériale (BESSAC 1993a; KOZELJ, WURCH-KOZELJ 1999).

DES BLOCS ABANDONNÉS DANS LES CARRIÈRES

D’énormes blocs gisent encore dans les carrières de Vathy II, Vathy III et Saliara PA. ÀVathy II, un bloc immergé mesure 3,50 ! 2,00 ! 1,50 m, approchant 10 m3, soit 29 tonnes.Ceux de Vathy III sont quasiment aussi volumineux (fig. 3). Leurs surfaces portent des tracesde dégrossissage qui relèvent de la première phase de taille quand le tailleur a enlevé la pierreinutile pour se rapprocher des formes voulues (KOZELJ et al. 1985). De petites bandes paral-lèles, en relief et rugueuses, travaillées à la pointe, jouxtent des surfaces inégales, hérisséesd’aspérités. Celles-ci, de taille moyenne et d’orientations diverses, présentent des points d’im-pact de pic (BESSAC 1993b).

Les traces d’outil conservées sur un bloc de la carrière "# à Saliara (3,50 ! 1,30 ! 1,25 m), re-lèvent de la seconde phase de dégrossissage. À la partie inférieure du bloc, les quatre faces sontdressées sur 0,65 m. Immédiatement au-dessus, et sur toute la périphérie du bloc, une bandede 10 cm de haut, matérialisée par des sillons parallèles creusés à la pointe, définit une limiteavec la partie supérieure encore brute. Les dimensions du bloc actuel auraient permis d’ytailler une cuve. Une éventuelle imperfection, maintenant cachée par le vieillissement ou ladégradation du marbre, aurait-elle compromis ce travail et invité à retailler le bloc ? Toujoursest-il que cette démarcation matérialise indubitablement l’intention de diviser le bloc initialen deux parties dont les dimensions conviendraient alors à des couvercles de sarcophage. Maisune autre destination n’est pas exclue.

Ni les traces d’extraction d’énormes blocs parallélépipédiques, ni même les blocs eux-mêmesn’impliquent inéluctablement la production de cuves de sarcophage, mais la proximité soit decuves abandonnées, soit de sarcophages in situ invite à penser que beaucoup de blocs étaientdestinés à cette fabrication.

DES FRAGMENTS DE CUVE

Plusieurs fragments de cuves rectangulaires s’aperçoivent encore (fig. 4), dépassant de l’humusqui recouvre le sol du secteur B de la carrière de Marmaromandra envahie par une végétationluxuriante. Dans un secteur aussi exigu, nous avons repéré deux fragments qui, rapprochés,constituent l’extrémité d’une cuve. Les traces des outils permettent de saisir les étapes de l’évi-demment de la cuve, le sens du travail et les retouches effectuées à la jonction des parements etdu fond de la cuve (fig. 11.a). La détérioration des cuves lors de leur déplacement expliqueprobablement leur abandon.

22_BCHSuppl_51 5/29/09 8:54 AM Page 291

BCH Suppl. 51

292 M. WURCH-KOZELJ et T. KOZELJ

Il convient de rappeler que les nombreuses cuves de sarcophage trouvées dans les carrières deVathy I, II et III, ces cuves à abside avec protubérances, témoins des différentes phases de tra-vail, du bloc équarri à la cuve évidée, étaient destinés à l’exportation (KOZELJ, WURCH-KOZELJ

1995). Il en est de même pour le fragment de sarcophage double, comportant une cuve à ab-side et une cuve rectangulaire, dont des exemplaires complets se trouvent dans les Réserves duMusée Nationale de Rome.

DES FRAGMENTS DE COUVERCLE

Les autres vestiges restés en carrière sont deux couvercles de sarcophage abîmés et un acrotèred’angle.

Au milieu des déblais de la carrière que nous appelons « de l’Héraklès disparu » à Saliara (ensouvenir du relief d’Héraklès sculpté sur un front de taille, découvert par T. Kozelj le17.08.1981, relief dynamité en 1986 lors de l’élargissement de l’ancien chemin transformé envoie d’accès aux carrières modernes; toutes les carrières antiques environnantes ont subi desdégâts, sans oublier que la carrière Vathy II a été ensevelie sous les déblais de ces carrières mo-dernes) gît un couvercle de sarcophage fragmentaire (fig. 5). Aux trois angles conservés, lesimpacts de pointe dessinent une ligne courbe à la jonction du pan et de la portion sphériquede l’acrotère. Le couvercle devait être prêt à être transporté. L’altération de la surface des ram-pants par de nombreuses micro-fissures et le délitement du marbre au faîtage sont desdégradations liées au temps qui ne permettent plus de déceler d’autres traces d’outils. Il se peutque le couvercle ait été abandonné en raison de la brisure du quatrième angle. À la suite de ladéflagration de 1986, le couvercle est en plusieurs morceaux.

Un autre couvercle, certifié par la présence d’acrotères, endommagé, se trouve à Vathy I (SO-DINI et al. 1980). À sa face inférieure ou « lit de pose », la partie centrale recreusée ménage unebande périphérique aplanie qui correspond au débord du couvercle posé sur sa cuve. L’emboî-tement du couvercle sur la cuve assure sa stabilité et celle du sarcophage, dont il garantit aussil’étanchéité.

Enfin, un acrotère a été trouvé en 1978 sur le rivage Ouest d’Aliki. La photographie prise parJ.-P. Sodini en garde le seul souvenir car il a disparu (SODINI et al. 1980).

Les traces laissées sur les fronts de taille, sur les surfaces des blocs, des cuves et des couverclescorrespondent bien aux outils et aux techniques employés à l’époque impériale (BESSAC

1993b; KOZELJ, WURCH-KOZELJ 1999): le pic pour préparer les parois du front de taille, le picet la pointe pour creuser les canaux, la pointe pour tailler les emboîtures et pour épanneler lesblocs, et le têtu pour égaliser leurs faces.

Les différents états de conservation des cuves et des couvercles de sarcophage inventoriés dansles carrières permettent ainsi de restituer les phases successives de l’élaboration : du bloc à ex-traire jusqu’à l’objet préparé, prêt à être transporté (fig. 6).

22_BCHSuppl_51 5/29/09 8:54 AM Page 292

QUELQUES SARCOPHAGES RECTANGULAIRES D’ÉPOQUE IMPÉRIALE DES CARRIÈRES THASIENNES 293

BCH Suppl. 51

2. TRANSPORT DES SARCOPHAGES

Les carrières mentionnées plus haut sont très différentes les unes des autres. Leur situationgéographique n’est pas comparable : certaines se trouvent à flan d’une colline, d’autres sont enbord de mer. Leurs étendues et leurs durées d’exploitation sont dissemblables. Les aménage-ments sont donc variables.

À Aliki, les surfaces inclinées des cloisons qui séparent les chantiers B ont été considéréescomme rampes et/ou glissières (SODINI et al. 1980) pour transporter les blocs. À Saliara, descavités quadrangulaires et leur répartition conviennent à un dispositif de pieux formant uneplate-forme. Mais aucun aménagement de « voierie » (comme par exemple, en Eubée, la voiede Karistos, partie construite, partie taillée dans le rocher, et où les ornières des roues de cha-riots sont profondes) ne semble avoir été construit ou du moins n’a été décelé à ce jour.Toutefois, le paysage actuel permet parfois de repérer des plans inclinés faiblement pentus quipourraient s’apparenter à des rampes de transport. À Papalimani, on distingue sur 80 m unplan incliné large d’environ 2 m, qui pourrait être un tronçon de rampe employé pour trans-porter les cuves et les couvercles de la carrière vers la route antique. De même àMarmaromandra, sur une longueur de 60 m.

Malgré l’évidement de la cuve qui réduit son poids d’environ un tiers, elle pèse encore 7 à8 tonnes. Le poids des cuves semble avoir rendu indispensable le recours à des roules, voire àdes machines de levage (KOZELJ, WURCH-KOZELJ 1993) et des cabestans pour les déplacer.Des cavités pour recevoir les pieds de ces divers dispositifs sont visibles à Saliara et Vathy.

3. EMPLACEMENT FINAL DES SARCOPHAGES

Les premières observations sur la topographie et les antiquités de Thasos, les recueils d’ins-criptions, les fouilles et les trouvailles fortuites ont permis de situer plusieurs sarcophages.

OBSERVATIONS ANCIENNES ET RECUEILS D’INSCRIPTIONS

« Deux voies principales, à ce qu’il semble, sortaient autrefois de la ville; … Chacune d’elles estencore maintenant bordée d’un grand nombre de sarcophages en marbre; tous ont été ouverts,mais quelques-uns n’ont pas perdu leur couvercle et laissent encore déchiffrer leurs inscrip-tions, qui sont en général de l’époque romaine. Ces monuments sont tous, au moins ceux quisont restés debout, d’un type simple, mais un peu lourd, dont suffiront à donner une idée lesdeux tombeaux que j’ai dessinés, l’un à Thasos même, et l’autre dans le sud de l’île, à Aliki »(PERROT 1864).

Il est regrettable de n’en connaître ni le nombre, ni l’emplacement, car de nos jours, quatreseulement sont encore visibles : à Glykadi, à proximité de la Porte de Zeus (famille de Po-liadès), près de l’actuelle chapelle d’Haghios Vassilis (famille de Diogénès Démosthènous) et àAliki. Un deuxième sarcophage a été transporté de Glykadi au Musée en 1957. Compte-il

22_BCHSuppl_51 5/29/09 8:54 AM Page 293

BCH Suppl. 51

294 M. WURCH-KOZELJ et T. KOZELJ

parmi ceux que G. Perrot avait vus in situ? Jusqu’à maintenant, les autres ne semblent pas avoirété retrouvés.

Ch. Dunant et J. Pouilloux signalent que « les pillages modernes n’ont laissé subsister quequelques exemplaires d’une monumentale allée de tombeaux que les voyageurs avaient admi-rée et décrite jusqu’au milieu du XIXe siècle » (DUNANT, POUILLOUX 1958). Ils précisent l’em-placement de quelques fragments de sarcophages trouvés “dans le jardin Sotreli”, sur “la plateiadu village en allant vers l’Hérakleion”, “chez P. Klonaris”, “chez Kyriakos Pilos”, “dans le torrentqui traverse la Nécropole de Patargia” (DUNANT, POUILLOUX 1958).

Tous les noms inscrits sont des noms de Thasiens, souvent “latinisés”. « À partir du Ier siècleap. J.-C. les exemples de ces noms romanisés se multiplient. L’épigraphie funéraire présentaitdéjà de nombreux exemples où les noms de forme latine alternaient avec l’onomastique tradi-tionnelle grecque». Ainsi au no 246, « conservant son nom grec, le personnage y a ajouté lenom d’Aurélios » (p. 130); au no 253: « c’est encore un nom latin que porte la femme d’unThasien qui avait fait ériger pour lui et sa famille un sarcophage monumental » (p. 133); auno 254: « c’est encore un nom latinisé que portait le personnage » (p. 133). Des « noms dérivésdes qualités physiques ou morales (…) se retrouvent à la fin du IIe siècle, au cours des sièclessuivants » (voir par ex. le no 265, p. 137); ou encore des noms dérivés « des qualités d’âme oude cœur » (voir par ex. le no 274, p. 139); les auteurs notent aussi dans le no 285 (p. 142) la« permanence de l’onomastique traditionnelle mêlée aux noms romains » (DUNANT,POUILLOUX 1958) . Ils concourent, avec le décor, à indiquer que les sarcophages dont il est iciquestion sont bien d’époque impériale. Certains, pourvus de plusieurs inscriptions, servirentà plusieurs parents et générations, et contribuèrent à en faire durer la mode.

Dans IG VIII, s. v. Tituli Sepulcrales, C. Fredrich a recensé cent quatre-vingt deux inscrip-tions, dont une vingtaine sur des sarcophages et des fragments de sarcophage. Sur leursemplacements, les indications sont sommaires: « 613. Prope Theologum. Sarcophagi coper-culum. L.2,50 »; « 580. Cinyrae in scala. Sarcophagi tabula Aliki »; « 526. Marmaromandra ».Ces renseignements géographiques indiquent que des sarcophages se trouvaient à Koinira(no 580), Mourgena (no 441), Glykadi (no 452), Panaghia (no 578 et 579), Aliki (no 600 [sar-cophage in situ ], 601 et 602) et une dizaine d’autres à Thasos, mais ne permettent pas de lessituer exactement, sauf celui qui porte l’inscription no 525 « In necropoli. Sarcophages ad viam,qua Panagiam itu »; par bonheur, il est encore en place près de la Porte de Zeus.

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

Les fouilles effectuées par l’EfA et par le Service Archéologique Grec ont mis au jour de nom-breux sarcophages, souvent fragmentaires, dans les nécropoles Ouest de la ville de Thasos.

« Des sondages effectués [aux alentours de la Porte de Zeus] ont permis de découvrir les sou-bassements de deux autres sarcophages dont les parois ont complètement disparu » et n. 5 :« un sondage opéré à Mourgina, (…) a fait apparaître d’autres parois de sarcophages romains»(GHALI-KAHIL 1954). À propos du sondage Papathanasiou : deux sarcophages, dont l’un, por-tant trois inscriptions « appartenait à la famille de Pancratidès, (…) L’un des défunts portait le

22_BCHSuppl_51 5/29/09 8:54 AM Page 294

QUELQUES SARCOPHAGES RECTANGULAIRES D’ÉPOQUE IMPÉRIALE DES CARRIÈRES THASIENNES 295

BCH Suppl. 51

titre de !·ÙËÚ !Ôψ˜ (…) et contenait huit squelettes pêle-mêle ». L’autre sarcophage n’a pasété décrit. Les deux cuves ont été transportées sur un terrain à Môlos, près du Tsoukalario,l’atelier de potier (MAFFRE 1971).

Les fouilles récentes effectuées à Thasos, par la 18e Éphorie des Antiquités Préhistoriques etClassiques de Kavala et par l’Éphorie Byzantine de Kavala sont publiées dans "Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfiŒÚÁÔ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË et dans"Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfiÓ ¢ÂÏÙ›ÔÓ. Par exemple, qu'il s'agissede la fouille du terrain Gkeka, de celle du terrain Chrysogelo (SGOUROU 1998), plusieurscuves in situ et des fragments de couvercle disséminés ont été mis au jour. Dans la fouille duterrain Meresis, près de l’actuelle chapelle d’Aghios Vassilis, et à env. 80 m du monument fu-néraire de Diogénès Démosthènous, de nombreux éléments de sarcophages ont été découvertsréemployés dans la basilique double, soit en tombes, soit dans les murs (DADAKI, AEM£ à pa-raître).

Parmi ces sarcophages, certains sont d’époque classique, uns mais la plupart sont d’époqueimpériale.

TROUVAILLES FORTUITES

Parfois les trouvailles fortuites sont décrites de manière évasive, de sorte qu’il est difficile de lesidentifier : « dans un terrain situé hors de la ville, à environ 300 m des remparts, en bordure dela route de Liménaria, a été mis au jour un couvercle de sarcophage, sans décor, ni inscrip-tion. » (DAUX 1968).

Une cuve rectangulaire de sarcophage (fig. 7) gisait récemment au milieu de gravois dans lapente du ravin de Nistéri (Coordonnées GPS Magellan : 40o 46’ 35 N, 024o 45’ 54 E du22.02.2004).

Une dalle, en marbre, de soubassement de sarcophage et plusieurs fragments de couvercle setrouvent au milieu de déblais déversés récemment dans le secteur Sud de Patarghia (coordon-nées GPS Magellan : 40o 46’ 18 N, 024o 42’ 32 E du 29.02.2004). Deux d’entre eux, dontl’un présente un acrotère décoré sur les deux faces, semblent appartenir à un même couvercle.Un autre fragment appartient à un couvercle simple sans acrotère.

Ces trouvailles ont été signalées à Mme M. Sgourou, Musée de Thasos.

Nous ne savons si ces fragments éparpillés proviennent d’un même endroit, ni s’ils doiventêtre mis en rapport avec ceux trouvés à Mourgena (GHALI-KAHIL 1954).

4. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES SARCOPHAGES THASIENS

La place nous manque ici pour publier le catalogue des éléments de sarcophage et les tableauxsynoptiques qui recensent leur emplacement d’origine quand il est connu, leurs dimensions,la couleur du marbre, sa granulométrie et sa provenance probable (carrière) ainsi que les traitsparticuliers des cuves (rectangulaire simple, avec évasement au pied de la cuve, moulurations,

22_BCHSuppl_51 5/29/09 8:54 AM Page 295

296 M. WURCH-KOZELJ et T. KOZELJ

BCH Suppl. 51

décors du parement, inscriptions, et traces d’outils) et des couvercles (rapport de hauteur entrele faîte et les acrotères d’angle, les décors des pans : sans décor, avec tuiles et couvre-joints, àtuiles en écaille, les décors des tympans et des acrotères, les rares inscriptions sur le bandeau, leséléments de scellement etc. Les associations cuve/couvercle composant un même sarcophagesont également proposées. Néanmoins, nous présentons quelques particularités des sarco-phages sûrement destinés aux Thasiens, car utilisés dans les nécropoles de Thasos (voirci-dessous 5).

Nos observations reposent sur les monuments funéraires in situ et sur les nombreux élémentsdispersés : cuves, couvercles et quelques orthostates de podium. Certains sont exposés dans lejardin du Musée (deux sarcophages complets, deux cuves et deux couvercles), d’autres sont en-treposés à l’emplacement de la Salle Hypostyle, sur l’ancien terrain Sotirelli maintenantremblayé (deux sarcophages complets, dix-huit cuves, trente-deux couvercles, quatre ortho-states de podium, deux traverses longitudinales, fig. 8), quelques uns sont rassemblés sur leterrain Apostolidis (trois cuves et deux couvercles); d’autres encore se trouvent sur un terrainvoisin du « Tsoukalario » au lieu-dit Môlos (deux cuves, un fragment de couvercle); quelqueséléments dispersés attendent d’être transportés (deux cuves et plusieurs fragments de cuve etde couvercle).

IDENTIFICATION DES MARBRES

Nous ne disposons d’aucune analyse des marbres de sarcophages. Les différentes méthodesd’analyse (cf. présentées par exemple, aux colloques d’ASMOSIA) ont permis de différenciercertaines origines de marbre. Toutefois, d’autres analyses scientifiques caractérisant le marbrede Vathy et celui de Saliara , le marbre de Papalimani et celui de Glyfada seraient bienvenues.

Nous réunissons ici les résultats de nos observations directes. L’identification des marbres àl’œil nu a ses limites. L’altération des surfaces due aux intempéries, la patine de l’âge, l’absenced’éclat récent perturbent l’observation. Sur 73 éléments de sarcophage, le marbre de 14 d’entreeux n’a pas pu être déterminé et l’identification du marbre de 21 d’entre eux est incertaine (ilest difficile de différencier les marbres de Vathy et de Saliara). Parmi les 36 autres élémentsdont le marbre est identifié sans réserve, 21 proviennent de la carrière de Marmaromandra, 7de Papalimani, 2 de Glyfada, 4 de Mourgena et 2 d’Aliki.

Il n’est pas indispensable que les éléments proviennent de la même carrière : un sarcophagetrouvé dans la fouille du terrain Tsagalios (situé au Sud-Ouest de la ville antique, à une cen-taine de mètres de la tour 17, à l’Ouest de la Porte de Zeus) se compose d’une cuve en marbregris et d’un couvercle en marbre blanc.

Le choix de marbres différents pour la cuve et le couvercle peut tenir aux disponibilités dumarché, avoir des raisons économiques (marbres de prix différents, coût du transport), esthé-tiques (jeux de couleurs, contraste) ou techniques (un marbre à grains fins est plus aisé àsculpter; peut-être un décor et/ou des inscriptions ont été prévus) ou relever du hasard.

22_BCHSuppl_51 5/29/09 8:54 AM Page 296

QUELQUES SARCOPHAGES RECTANGULAIRES D’ÉPOQUE IMPÉRIALE DES CARRIÈRES THASIENNES 297

BCH Suppl. 51

PRODUCTIONS ET PARTICULARITÉS TECHNIQUES

La diversité des cuves et des couvercles de sarcophage montre que la production des sarco-phages est libre : aucune norme, aucune règle ne semblent avoir déterminé ni les proportions,ni les décors. Tout au plus l’encadrement décoratif des faces de cuve (« Kastenrahmung »)peut-il relever d’une influence de Thessalonique (KOCH, SICHTERMANN 1982; KOCH 1993).Il semblerait que la seule contrainte soit financière.

Le travail n’est pas conduit jusqu’à la perfection que nous attendrions : seules les parties vi-sibles sont mieux soignées, voire décorées (STEFANIDOU-TIVERIOU 2009). Ainsi le sarcophagen’est souvent que partiellement terminé : le parement principal de la cuve est aplani, l’arrièren’est qu’épannelé. Il en va de même pour les surfaces des pans de couvercle. Un pan est piquetéfinement et nombreux sont ceux qui imitent les tuiles des toits, alors que l’autre n’est que dé-grossi (fig. 9). Les faces des acrotères montrent toutes les phases de sculpture. En général, lesdeux faces donnant sur le parement principal sont de même facture; mais sur un même cou-vercle, chacune des faces peut se trouver à une phase différente d’avancement du travail(fig. 10). C’est aussi le cas des petits cotés de la cuve : ils peuvent rester tous deux inachevés, oubien la surface d’un des côtés est dressée, ou encore les deux le sont. Quant aux tympans, tousles cas sont représentés : l’un peut être décoré, l’autre pas; tout comme les deux peuvent l’êtreou ne pas l’être.

L’unique exemple de monument à podium qui nous soit parvenu presque complet (il a subiquelques restaurations modernes), celui de Diogénès Démosthènous, possède une cuve dresséesur les quatre parements, alors qu’un pan seulement de son couvercle est aplani et que seulesles deux faces des acrotères du parement principal sont décorées. Il semble que la décorationdes autres éléments n’ait pas été jugée utile. Du monument de Glykadi, seul un acrotère gîtmaintenant à proximité; il est impossible d’en préciser l’emplacement. Parmi les quelquescuves identifiées comme appartenant à des sarcophages sur socle, celle de Poliadès est la seule àprésenter quatre parements dressés et une mouluration périphérique inférieure; les autres neprésentent que trois parements dressés et lorsqu’elles ont une moulure, celle-ci ne se prolongepas sur le parement postérieur.

L’utilisation des outils tel que le pic, la pointe et la gradine ont laissé leurs traces propres et in-diquent la progression du travail, comme celui de l’évidemment du bloc (figs 11.a et b) etcelui de la finition d’un des pans de couvercle.

Aucune norme de finition n’est définie : un sarcophage ‘rustique’ (par exemple Fig. 12, celuitrouvé près de l’Hotel Xénia) dont les parements ne sont que dégrossis, est utilisé de la mêmefaçon que des sarcophages à parements décorés dont l’un présente une ou plusieurs inscrip-tions.

22_BCHSuppl_51 5/29/09 8:54 AM Page 297

BCH Suppl. 51

298 M. WURCH-KOZELJ et T. KOZELJ

5. TYPOLOGIE DES MONUMENTS FUNÉRAIRES À SARCOPHAGES

TYPES DE MONUMENTS À SARCOPHAGE

Grâce aux monuments funéraires encore in situ, nous distinguons quatre types de construc-tion, ou plutôt quatre types de mise en oeuvre et de mise en valeur des sarcophages proprementdits (fig. 12).

Le premier type de monument, à sarcophage sur podium, relève de la “demeure monumen-tale” comme en témoignent plusieurs sarcophages in situ, celui de Diogénès Démosthènous(fig. 13) et celui de Glykadi (DAUX 1958; GHALI-KAHIL 1954). Le podium comporte des fon-dations et un soubassement creux composé d’orthostates surmontés d’une dalle ou deux,souvent moulurée(s), sur laquelle ou lesquelles se trouve la cuve, de grandes dimensions,coiffée de son couvercle. Cette véritable construction, qui met en valeur la dernière demeuredu défunt, exige qu’un trépied soit utilisé pour mettre en place les éléments composant le mo-nument.

Le second type, à sarcophage sur socle, est plus modeste : un large soubassement plein,construit de blocs et parfois de dalles dépasse le niveau du sol et forme un socle sur lequel setrouve le sarcophage, tel le socle in situ trouvé lors de la fouille du terrain Tsagalios. Il estconstitué de plusieurs blocs sur lesquels se trouvent trois dalles, posées transversalement, scel-lées par des crampons. (À quelques mètres du socle, une cuve et un couvercle semblentappartenir à ce monument funéraire, de type II). Dans certains cas, une dalle moulurée estposée sur le soubassement, ainsi au tombeau de la famille de Poliadès (GHALI-KAHIL 1954 etnotre fig. 14). Souvent, la cuve présente au bas un évasement mouluré. Un soubassement im-posant et une cuve fracturée appartenant probablement à un même monument ont été mis aujour lors des fouilles récentes du terrain Chrysogélos (SGOUROU 1997). Signalons deux nou-veaux soubassements importants qui s’apparentent à des socles de sarcophages : Lesoubassement [A] mesure 3,47 ! 2,50 ! 0,40 m et se trouve à 6 m de la tour 14 (à l’Ouest de laPorte d’Héraklès). À 10 m de celui-ci, un autre soubassement [B] mesure 3,08! 2,02 conservés! 0,315 m. Disposés en file, ils sont parallèles au mur de rempart. Les soubassements se com-posent d’une ceinture de gros blocs, aux parements dressés, scellés entre eux par des cramponsen ", et d’un remplissage constitué, pour [B], d’un seul bloc scellé en deux endroits à la cein-ture et pour [A], de deux blocs, dont l’un seulement est scellé à un bloc périphérique.(Trouvaille fortuite par T.K. et M.W-K. en janvier 2004, signalée à Mme M. Sgourou). L’in-terprétation de certains vestiges appelle quelque prudence, par exemple de ceux qui ont ététrouvés in situ lors de la fouille du terrain Gkékas (SGOUROU 1997). Il semble que le sarco-phage ait été fracturé dès l’époque byzantine. Reste in situ un radier de fondations sur lequelse trouve un soubassement creux. Une dalle moulurée, une cuve fragmentaire avec inscriptionet un couvercle ont été trouvés à proximité. Ces vestiges peuvent être ceux d’un sarcophage surpodium, dont les orthostates, facilement ré-employables, auraient disparu, ou ceux d’un sar-cophage sur socle. Notons que ce soubassement se trouve à une cinquantaine de mètresenviron du sarcophage de Poliadès (type II), également sur le même côté de la route.

22_BCHSuppl_51 5/29/09 8:54 AM Page 298

QUELQUES SARCOPHAGES RECTANGULAIRES D’ÉPOQUE IMPÉRIALE DES CARRIÈRES THASIENNES 299

BCH Suppl. 51

Le troisième type présente le sarcophage sur traverses. Des aménagements sommaires ne relè-vent d’aucune intention de construction : quelques traverses de pierre dégrossie séparent lacuve du sol naturel. Les traverses peuvent être ou bien au nombre de deux posées longitudina-lement donnant ainsi l’illusion d’une haute plinthe, ou bien au nombre de deux ou de troisdisposées dans le sens de la largeur. Trouvés in situ lors de la fouille du terrain Kalogianidis (Àparaître dans AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfiÓ ¢ÂÏÙ›ÔÓ.), deux sarcophages (SGOUROU 1997) disposés parallè-lement et distants d’environ quatre mètres illustrent ce type d’installation (fig. 15). Deuxtraverses longitudinales sont entreposées sur le terrain de la ”Salle Hypostyle”. Trouvée lors dela fouille du terrain Meresis, une traverse longitudinale en T renversé avait été ré-employéedans la basilique double.

Le quatrième type se réduit au sarcophage posé à même le sol. Aucun aménagement n’a étéréalisé. Ainsi le sarcophage de la famille de Pancratidès, dont « l’inscription la plus récente[date] du IIe ou début IIIe s. ap. J.-C. » (MAFFRE 1971 et fig. 16) et les cinq sarcophagestrouvés in situ lors de la fouille du terrain Chrysogélos. Il semble que ce soit aussi le cas du sar-cophage d’Aliki, daté du IIe s. ap. J.-C. (PERROT 1864).

OBSERVATIONS SUR LES TYPES DE MONUMENTS FUNÉRAIRES

Il semble n’y avoir aucun lien entre le type de monument à sarcophage et le marbre. Laconstruction peut être grandiose, un monument de type I, et ses éléments (orthostates, cuve,couvercle) être en marbre gris de Glykadi. Inversement, un monument de type IV peut êtreconstitué d’un sarcophage en marbre blanc de Saliara / Vathy.

Aucun lien n’apparaît non plus entre le type de monuments et les inscriptions, étant entenduque la cuve offre un large champ aux inscriptions ultérieures; par exemple : cinq inscriptionsdont l’une se trouve dans une tabula ansata située au milieu du parement d’un sarcophage(DUNANT, POUILLOUX 1958). L’inscription la plus ancienne, ou restée unique, se trouve dansla plupart des cas sur le parement principal de la cuve (fig. 18), plus rarement sur le bandeaudes couvercles (fig. 19). Deux exemples sont mentionnés par C. Fredrich, IG VIII 4261 «Sar-cophagi coperculum fractum in parte sinistra. L.2,30.», et IG VIII 613 «Sarcophagicoperculum. L.2,50. Litteris II p. Chr.». Deux autres se trouvent sur des bandeaux de cou-vercles, l’un exposé dans le jardin du Musée de Thasos, l’autre entreposé sur le terrain de la”Salle Hypostyle”.

Le coût est aussi proportionnel à la construction : un podium est plus onéreux qu’un socle, quiest plus coûteux que deux ou trois traverses. De même, le prix varie avec la qualité du marbrechoisi (couleur et grain), et surtout avec les frais de transport, selon l’éloignement de la carrièreet le mode de transport, par bateau ou uniquement sur roules. À cela s’ajoutent encore les dé-penses relatives à la sculpture des décors et aux inscriptions.

Ainsi, l’étude des sarcophages provenant des carrières locales et mis en place sur les grands axessortant de la ville (ex. bordant la route de la Porte de Zeus), ou dans la nécropole Ouest, ditePatarghia (qui s’étend de Molos jusqu’au pied de Mourgena) ou encore à des endroits privilé-giés (ex. Glykadi, Aliki dans l’état actuel des fouilles) montre que ces demeures funéraires

22_BCHSuppl_51 5/29/09 8:54 AM Page 299

BCH Suppl. 51

300 M. WURCH-KOZELJ et T. KOZELJ

destinées aux Thasiens répondent à des critères de goût relativement sobres et à des moyens fi-nanciers importants voire considérables, quel que soit le type de monument.

REMERCIEMENTS

Nous remercions Mme M. Sgourou, M. S. Papadopoulos (18e Éphorie des Antiquités Préhistoriques et Clas-siques de Kavala) et Mme S. Dadakis (Éphorie Byzantine de Kavala) de nous avoir autorisés à intégrer dansnotre étude les sarcophages découverts lors de leurs fouilles à Thasos. Nous remercions aussi le relecteur ano-nyme de cet article et Marie-Françoise Billot qui nous ont fait profiter de leurs remarques.

BIBLIOGRAPHIE

A¢ÂÏÙ : AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfiÓ ¢ÂÏÙ›ÔÓ.

AEM£ : AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ŒÚÁÔ ÛÙË M·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË.

ÉtThas : Études Thasiennes.IG VIII : C. FREDRICH (éd.), Inscriptiones Insularum Maris AegaeiPpraeter Delum, Berlin (1909),

p. 136-158).JDAI : Jahrbuch des Deutschen Archäologischen Instituts.ALADENISE, V., 1991, Taille de pierre, technologie, Librairie du Compagnonnage, 1991, p. 96 et fig. 46

p. 95. BESSAC, J.-C., 1993a, « Traces d’outils sur la pierre : problématique, méthodes d’études et interpréta-

tion », in R. FRANCOVICH (éd.), Archeologia delle attività estrattive et metallurgiche,Consiglio Nazionalz delle Ricerce Universita degli Studi di Siena 9-21.09.1991, Florence,p. 143-176, p. 156-158 (1.§. Des traces en carrières).