GEK 1506 HEAVENLY MATHEMATICS HEAVENLY MATHEMATICS GEK 1506 Sun and Architecture

Pouvoir et argent. La fiscalité d’Etat et la consommation du crédit des ducs de Bourgogne...

Transcript of Pouvoir et argent. La fiscalité d’Etat et la consommation du crédit des ducs de Bourgogne...

POUVOIR ET ARGENTLa fiscalité d'État et la consommation du crédit des ducs de Bourgogne (1384-1506)Jelle Haemers et Bart Lambert Université Lille-3 | Revue du Nord 2009/1 - n° 379pages 35 à 59

ISSN 0035-2624

Article disponible en ligne à l'adresse:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------http://www.cairn.info/revue-du-nord-2009-1-page-35.htm

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pour citer cet article :

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Haemers Jelle et Lambert Bart, « Pouvoir et argent » La fiscalité d'État et la consommation du crédit des ducs de

Bourgogne (1384-1506),

Revue du Nord, 2009/1 n° 379, p. 35-59.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Distribution électronique Cairn.info pour Université Lille-3.

© Université Lille-3. Tous droits réservés pour tous pays.

La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites desconditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votreétablissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque forme et de quelque manière quece soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur enFrance. Il est précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.

1 / 1

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

Pecunia nervus rerum, « les finances sont le nerf de la république ». En sebasant sur ses classiques, ainsi s’exprimait dans son sixième « Livre sur laRépublique »2, Jean Bodin (1530-1596), juriste français et remarquable espritencyclopédique. Sans ces « nerfs financiers », un État – qu’il s’agisse d’unemonarchie ou d’une république (au sens large de res publica) – ne peut fonc-tionner. Des études plus récentes sur le fonctionnement des États ditsmodernes, ont confirmé cet adage. Les nombreuses publications qui ont vu lejour dans le cadre du programme de recherche sur la « genèse de l’Étatmoderne » ont démontré que le prélèvement fiscal en représentait la ressourceessentielle. La guerre, qui a fait croître les États mais les a aussi fait dispa-raître, peut avoir été le moteur de ce système structurel et obligatoire, maisc’est la présence, réelle ou potentielle, de ressources financières qui s’est avé-rée cruciale pour clarifier ce processus.

Les effets « boule de neige » de ce cercle vicieux sont bien connus3. Pourmener leurs guerres, les monarques, les princes et les seigneurs médiévaux

*. — Dr. Jelle HAEMERS, chercheur postdoctoral du projet PAI (Politique Scientifique Fédérale,Belgique) à l’Université de Gand ; département d’histoire médiévale, Université de Gand,Blandijnberg 2, B 9000 Gand (Belgique).**. — Dr. Bart LAMBERT, boursier de doctorat (FWO-Vlaanderen) à l’Université de Gand ; départe-ment d’histoire médiévale, Université de Gand, Blandijnberg 2, B 9000 Gand (Belgique).1. — Cet article a été réalisé grâce au soutien du FWO-Vlaanderen et de la Politique scientifiquefédérale de Belgique. Une version préliminaire de cet article a été présentée aux Rencontres duCentre Européen d’Études bourguignonnes (XIVe-XVIe siècles) à Rome en septembre 2008. Noustenons à remercier Jean-Marie Cauchies et Marc Boone pour leurs remarques critiques, ainsi queCéline Van Hoorebeeck pour l’adaptation française.2. — J. BODIN, Six livres sur la République, Paris, VI, 1583, p. 2. Voir aussi M. STOLLEIS, Pecunianervus rerum. Zur Staatsfinanzierung der frühen Neuzeit, Frankfurt am Main, 1983, p. 63-68.3. — J.-Ph. GENET, « L’État moderne : un modèle opératoire? », dans ID. (éd.), L’État moderne :genèse, bilans et perspectives, Paris, 1990, p. 261-284 ; C. TILLY (éd.), The formation of nationalstates in Western Europe, Princeton, 1975, p. 3-83 ; W. BLOCKMANS, « Voracious states and obstruc-ting cities : an aspect of state formation in preindustrial Europe », dans C. TILLY et W. BLOCKMANS

(éd.), Cities and the rise of states in Europe, AD 1000 to 1800, Oxford, 1994, p. 218-250.

REVUE DU NORD, TOME 91 - N° 379, JANVIER-MARS 2009, P. 35-59

JELLE HAEMERS* ETBART LAMBERT**

Pouvoir et argent.

La fiscalité d’État et la consommation du crédit

des ducs de Bourgogne (1384-1506)1

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

avaient besoin d’argent, de préférence liquide, dont ils ne disposaient qu’enpetite quantité. Pour payer les gages et assumer les frais des armées, dont lecoût croissait, vu les développements militaires, les princes belligérantsavaient recours à l’augmentation des impôts ou à l’emprunt à court terme4. Lalourde pression financière, causée par le remboursement des dettes ou l’en-tretien d’une armée permanente, entraînait la création de nouveaux impôts oul’augmentation d’impôts déjà existants. Ce cercle vicieux a fait évoluer la fis-calité des princes médiévaux d’une « fiscalité féodale » à une « fiscalité éta-tique » ; on parle parfois d’une évolution d’un « État domanial » (domainstate) à un « État fiscal » (tax state)5. Le développement et la consolidation dela « fiscalité d’État » trouvaient donc leur origine dans la pression financièrede la politique d’agrandissement menée par des princes guerriers, une poli-tique qui semble être inhérente à la pensée politique médiévale. Bref, cetteévolution politique et financière caractéristique de la fin du Moyen Âge et dessiècles suivants, – parfois évoquée par la notion de « révolution fiscale »6 – arenforcé les « nerfs financiers » des États, jusqu’au moment où ils sont deve-nus « modernes ».

Toutefois, cette évolution fiscale n’a pas été linéaire, ni générale dansl’Europe médiévale. En outre, dans certains cas spécifiques, le recours par lesmonarques et seigneurs médiévaux à l’emprunt ou à l’augmentation desimpôts a mené à la déstabilisation de la puissance monarchique ou seigneu-riale, à des guerres civiles et même à la faillite des finances princières7. Nousnous concentrerons dans cet article sur l’aspect déstabilisant, voire destruc-teur, de la politique financière des princes médiévaux, et en particulier surcelle des ducs de Bourgogne, une des dynasties les plus riches dans l’Europedu Moyen Âge tardif. Il est incontestable que l’État « bourguignon » s’estagrandi de manière décisive entre 1384 et 1506, soit du règne de Philippe leHardi à celui de Philippe le Beau8. Les institutions politiques, le ressort et le

36 JELLE HAEMERS ET BART LAMBERT

4. — Ph. CONTAMINE (éd.), Guerre et concurrence entre les États européens du XIVe au XVIIIe siècle,Paris, 1998 ; J. GLETE, War and the state in early modern Europe : Spain, the Dutch Republic andSweden as fiscal-military states, 1500-1660, Londres, 2002 ; S. GUNN, D. GRUMMITT et H. COOLS,War, state, and society in England and the Netherlands, 1477-1559, Oxford, 2007.5. — J.-Ph. GENET et M. LE MENÉ (éd.), Genèse de l’État moderne. Prélèvement et redistribution,Paris, 1987 ; R. BONNEY (ed.), The rise of the fiscal state in Europe, c. 1200-1815, Oxford, 1999,p. 1-17. J. DUMOLYN, « The political and symbolic economy of state feudalism. The case of late-medieval Flanders », Historical Materialism, 15, 2007, p. 105-131. Voir aussi A. RIGAUDIÈRE,Pouvoirs et institutions dans la France médiévale. 2 : Des temps féodaux aux temps de l’État, Paris,1994, p. 251-261.6. — W. ORMROD, « Les monarchies d’Europe occidentale à la fin du Moyen Âge », dans R. BONNEY

(éd.), Systèmes économiques et finances publiques, Paris, 1996, p. 150.7. — C. WEBBER et A. WILDAVSKY, A history of taxation and expenditure in the western world, NewYork, 1986, p. 252.8. — B. SCHNERB, L’État bourguignon (1363-1477), Paris, 1999 ; W. BLOCKMANS et W. PREVENIER,The promised lands : the Low Countries under Burgundian rule, 1369-1530, Philadelphia, 1999.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

pouvoir juridique, la légitimité de ce pouvoir et la puissance financière de ladynastie des Valois-Bourgogne n’ont cessé de se renforcer au XVe siècle, mal-gré la présence des villes et de régions largement autonomes (comme lecomté de Flandre et les villes de Gand, Bruges et Ypres). Mais quelqueschoix politiques et financiers des descendants de la branche cadette de ladynastie royale des Valois de France ont donné un coup de frein à la genèsede leur « État ». Notre article traite principalement de l’un de ces facteurs quia modéré la croissance de l’État – c’est-à-dire les conséquences politiquesdes emprunts contractés par les ducs. Certes, la politique de crédit des ducs etduchesses de Bourgogne a fait entrer beaucoup d’argent liquide dans lescoffres de l’État, elle a apporté des bénéfices politiques ponctuels et a permisd’engranger des avantages militaires sur le terrain. Mais, dans le mêmetemps, ce recours au crédit a aussi entraîné des dettes spectaculaires pour leTrésor ducal et a soumis les ducs à des obligations à la fois financières etadministratives qui ont fortement hypothéqué leur autonomie politique.

L’(in)efficacité de la fiscalité bourguignonne

Dès le début de son avènement dans le comté de Flandre et davantageencore à partir du milieu du XVe siècle, alors qu’il affichait de plus en plusnettement ses aspirations à devenir une monarchie, le pouvoir ducal bourgui-gnon a témoigné d’un appétit fiscal à la hauteur de ses ambitions. Mis à partles dons du trésor royal français, qui occupaient une place assez importantedans les finances bourguignonnes sous Philippe le Hardi et durant une grandepartie du règne de Jean sans Peur9, les prélèvements exercés par la dynastiebourguignonne aux Pays-Bas prenaient des formes diverses : aides, imposi-tions et nouveaux tonlieux, manipulations monétaires, vénalité de la fonctionpublique et emprunts10. Avant de nous concentrer plus précisément sur cesemprunts, il faut brièvement revenir sur les raisons du besoin de crédit desducs de Bourgogne et expliquer pourquoi les autres types de prélèvementscités ci-dessus n’ont pas suffi à faire face aux dépenses ducales. Dans notreanalyse de la fiscalité de l’État bourguignon, nous tenterons de déterminer lesfacteurs essentiels qui ont empêché les ducs d’augmenter leurs revenus sur

POUVOIR ET ARGENT. LA FISCALITÉ D’ÉTAT ET LA CONSOMMATION DU CRÉDIT... 37

9. — B.-A. POCQUET DU HAUT-JUSSÉ, « Les dons du roi aux ducs de Bourgogne Philippe le Hardi etJean sans Peur (1363-1419) », Mémoires de la Société pour l’Histoire du Droit et des Institutionsdes Anciens Pays Bourguignons, Comtois et Romands, fascicules 6, 1939 et 7, 1940-1941 ; ID., « Lesdons du roi aux ducs de Bourgogne Philippe le Hardi et Jean sans Peur (1363-1419). Le don desaides », Annales de Bourgogne, 10, 1938, p. 261-289 ; A. VAN NIEUWENHUYSEN, Les finances du ducde Bourgogne Philippe le Hardi (1384-1404). Économie et Politique, Bruxelles, 1984, p. 373-383.Sous Philippe le Hardi, les dons du roi auraient représenté le cinquième des ressources des caissesducales. A. VAN NIEUWENHUYSEN, Les finances du duc de Bourgogne Philippe le Hardi (1384-1404). Le Montant des ressources, Bruxelles, 1990, annexe IV.10. — M. BOONE, « Stratégies fiscales et financières des élites urbaines et de l’État bourguignonnaissant dans l’ancien comté de Flandre (XIVe-XVIe siècle) », dans L’argent au Moyen Âge, Paris,1998, p. 244.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

leur recette « normale ». Le résultat de cette rapide enquête nous aidera àdégager les raisons du succès de l’emprunt ducal, mais aussi ses dangersinhérents à long terme.

La doctrine en place de la fiscalité princière médiévale pose en principeque « le prince doit vivre du sien », adage politique s’il en est11. Ainsi lesprinces Valois de Bourgogne ont-ils repris à leur profit les vieilles organisa-tions domaniales des comtes de Flandres, des ducs de Brabant, comtes deHainaut et de Hollande, etc. D’après les recherches de Michel Mollat, ledomaine des ducs de Bourgogne, cette masse très hétéroclite de biens et dedroits, semble avoir constitué le noyau solide et constant de leurs finances.Du règne de Philippe le Hardi au règne du Téméraire, le pourcentage moyendes revenus ordinaires par rapport à l’ensemble des recettes est de 57,5 %12.Toujours d’après Mollat, la valeur du domaine est attestée aussi par le faitqu’il constituait le gage du crédit ducal – nous y reviendrons. Le grand pro-blème de « la recette ordinaire » des ducs de Bourgogne est cependant soncaractère rigide. Les ducs ont bien entendu mené une politique délibéréevisant à augmenter, tant bien que mal, le rendement des revenus domaniaux.Mais les difficultés rencontrées sur le terrain étaient souvent de nature àdécourager ou, au moins, à ne pas s’attendre à des miracles de ce point devue, comme a pu le montrer Marc Boone en étudiant la politique d’augmen-tation des revenus en provenance des tourbières flamandes sous Philippe leBon. Dans son étude, une image se dessine où l’on voit les représentants duduc se heurter à une coalition de bourgeois investisseurs et d’une élite localeutilisant leur position pour établir leur emprise sur la vie économique aumépris des droits du prince et de ses intérêts. En outre, sur le terrain, on nepouvait pas se passer des notables locaux, qui pouvaient se permettre dedétourner impunément les revenus, normalement destinés au prince13. Si lesducs de Bourgogne désiraient accroître fortement leurs revenus, ils devaientdonc chercher ailleurs.

Quand nécessité faisait loi, ils pouvaient, pour augmenter leurs profits fis-caux, utiliser d’autres mécanismes lucratifs : les manipulations monétaires et

38 JELLE HAEMERS ET BART LAMBERT

11. — L. SCORDIA, « Le roi doit vivre du sien ». La théorie de l’impôt en France (XIIIe-XVe siècles),Paris, 2005.12. — M. MOLLAT, « Recherches sur les finances des ducs Valois de Bourgogne », Revue Historique,219, 1958, p. 312. Sur la politique domaniale des ducs : E. VAN CAUWENBERGHE, Het vorstelijkdomein en de overheidsfinanciën in de Nederlanden (15de en 16de eeuw) : een kwantitatieve ana-lyse van Vlaamse en Brabantse domeinrekeningen, Bruxelles, 1982 ; T. SOENS, « Évolution et ges-tion du domaine comtal en Flandre sous Louis de Male et Philippe le Hardi (1346-1404) », Revue duNord, t. 83, 2001, p. 25-63. Voir aussi G. LEYTE, Domaine et domanialité publique dans la Francemédiévale (XIIe-XVe siècles), Strasbourg, 1996.13. — M. BOONE, « « Mon dit seigneur y a bien peu du sien » : revenus domaniaux et relationssociales à travers les enquêtes concernant la gestion des « moeres » ducaux dans les Quatre-Métiers(1424-1425) », dans J.-M. DUVOSQUEL et E. THOEN (éds.), Peasants and townsmen in medievalEurope. Studia in honorem Adriaan Verhulst, Gand, 1995, p. 583-602.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

la vénalité de la fonction publique. Mais, de nouveau, le pouvoir ducal seheurtait à celui des élites locales. En utilisant leur droit seigneurial de battremonnaie, les ducs pouvaient manipuler le cours de la monnaie et l’aloi(teneur des métaux précieux) des espèces en circulations. Ils pouvaient enfaire une ressource qui leur permettait d’en tirer des profits investis ensuitedans des projets politiques ambitieux, comme l’ont fait largement Philippe leBon et Maximilien d’Autriche, respectivement de 1425 à 1433 et de 1485 à148914. Mais ces ambitions lucratives étaient inconciliables avec les intérêtséconomiques des sujets, qui tendaient essentiellement à la stabilité monétaireet au maintien du numéraire de toutes les espèces, afin de pourvoir normale-ment aux besoins de la vie économique15. Les dévaluations « sauvages »(c’est-à-dire réalisées sans consultation) des ducs de Bourgogne ont, à chaquefois, provoqué la colère des élites urbaines, ce qui contrecarrait les bénéficesfinanciers des mesures ducales.

L’opposition à une politique monétaire autocratique était donc très forte,comme l’était celle provoquée par la vénalité des offices publics. Dès le débutde leur règne dans les Pays-Bas méridionaux, les ducs de Bourgogne avaientdonné à ferme des fonctions publiques (comme les postes de baillis ou rece-veurs locaux), une option politique lucrative16. Mais dès qu’ils en ont eu l’oc-casion, les sujets ont interdit l’affermage des fonctions qui, d’après eux,hypothéquait une justice « honnête » dans leurs pays. Prenons l’exemple de1477. Les privilèges accordés par Marie de Bourgogne aux États-Généraux,pour éviter l’effondrement de l’État, prévoyaient que les fonctions publiquesdevaient être confiées aux personnes les plus capables et non à celles qui fai-saient les plus grandes offres17. Quand Maximilien d’Autriche afferma unenouvelle fois les fonctions en avril 1479, l’opposition de ses sujets « bourgui-gnons » fut violente, et les Membres de Flandre refusèrent notamment depayer les aides accordées au couple ducal18. Comme nous l’avons constatépour les revenus ordinaires, les initiatives ducales pour tirer un profit maxi-mal de leurs droits seigneuriaux se heurtaient de temps à autres aux intérêts

POUVOIR ET ARGENT. LA FISCALITÉ D’ÉTAT ET LA CONSOMMATION DU CRÉDIT... 39

14. — P. SPUFFORD, Monetary problems and policies in the Burgundian Netherlands (1433-1496),Leiden, 1970 ; J. MUNRO, « Gold, guilds and government. The impact of monetary and labour poli-cies on the Flemish cloth industry, 1390-1435 », Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis, 5,2002, p. 153-205.15. — W. BLOCKMANS, « La participation des sujets flamands à la politique monétaire des ducs deBourgogne (1384-1500) », Revue Belge de Numismatique et de Sigillographie, 119, 1973, p. 103-134.16. — J. VAN ROMPAEY, Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Bourgondische periode,Bruxelles, 1967, p. 367-379.17. — W. BLOCKMANS, « La signification ‘constitutionnelle’ des privilèges de Marie de Bourgogne(1477) », dans ID. (éd.), 1477. Het algemene en de gewestelijke privilegiën van Maria vanBourgondië voor de Nederlanden, Courtrai, 1985, p. 509.18. — J. HAEMERS, For the Common Good. State Power and Urban Revolts in the Reign of Mary ofBurgundy, 1477-1482, Turnhout, 2009, p. 97-99.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

de leurs sujets. Le potentiel fiscal limité de ces droits et l’opposition politiqueà l’encontre de leurs mesures lucratives freinaient donc les ambitions finan-cières des « grands ducs du Ponant ».

Pour les ducs, il importait donc, malgré la base idéologique qui voulait quele prince vécût « du sien » (c’est-à-dire de l’ordinaire), de récolter une partienon négligeable de ce qu’on appelle des revenus « extraordinaires », c’est-à-dire en premier lieu des prélèvements sur leurs sujets. Il existait deux types defiscalité dite « extraordinaire » : les aides et les prélèvements directs ou indi-rects. L’aide est généralement limitée à quatre cas (le paiement de la rançondu seigneur prisonnier, le financement du départ du seigneur en croisade, lesfrais d’adoubement de son fils aîné et ceux du mariage de sa fille aînée), maisces revenus étaient insuffisants pour financer la politique d’un seigneur qui seconcevait souverain. Cependant, depuis le haut Moyen Âge le concept de pré-lèvement avait évolué, et conséquemment les souverains médiévaux, commeles ducs de Bourgogne, suivant le modèle français, ont tenté de bâtir un sys-tème fiscal adapté aux nouveaux besoins de l’État de la fin du Moyen Âge19.Les aides, ces subventions librement accordées par les sujets, restaient néan-moins très importantes pour les finances ducales, tout comme elles l’avaientété pour celles de leurs prédécesseurs (comtes de Flandres, ducs deBrabant, etc.), et le phénomène ne cessait de s’amplifier. Si l’on prend encompte toutes les possessions de Philippe le Bon, par exemple, les aidesreprésentent 38,3 % des revenus ducaux20. Au cours des années, le montantde ces aides a fortement augmenté. Quand on compare la moyenne annuelledes aides accordées en Flandre – le seul cas étudié en détail – sous le règne dePhilippe le Hardi (1384-1404) avec celles accordées à l’époque d’autonomiepolitique de Philippe le Beau (1493-1506), on relève une augmentation desrevenus des aides de 173,7 %21. Pour les ducs, ce type de revenus « extraordi-naires » présentait donc une certaine marge de croissance, dont ils ont large-ment profité.

40 JELLE HAEMERS ET BART LAMBERT

19. — Voir l’introduction de Jean-Philippe Genet dans son Genèse de l’État moderne. Prélèvementet redistribution, et C. DECOSTER, « La fiscalisation des aides féodales sous le règne de Philippe IVle Bel : une stratégie au service de la souveraineté royale », dans P. CONTAMINE, J. KERHERVÉ etA. RIGAUDIÈRE (éds.), Monnaie, fiscalité et finances au temps de Philippe le Bel, Paris, 2008, p. 173-175.20. — W. PREVENIER, « De beden in het graafschap Vlaanderen onder Filips de Stoute », Revue belgede Philologie et d’Histoire (dorénavant : RBPH), 38, 1960, p. 330-366 ; A. ZOETE, De beden in hetgraafschap Vlaanderen (1405-1467), Bruxelles, 1994.21. — D’une moyenne de 152180 lb. par. par an (nous avons uniquement tenu compte des années oùune aide avait été accordée) et jusqu’à 264280 lb. par. par an pour la période 1493-1506 (durantlaquelle une aide a été accordée annuellement). Les chiffres figurent dans W. BLOCKMANS, De volks-vertegenwoordiging in Vlaanderen in de overgang van Middeleeuwen naar nieuwe tijden (1384-1506), Bruxelles, 1978, p. 632. Ce n’est qu’après 1493 que Maximilien d’Autriche a renoncé à la« régenterie » de son fils. J.-M. CAUCHIES, « De la « régenterie » à l’autonomie. Deux ordonnancesde cour et de gouvernement de Maximilien et Philippe le Beau », Bulletin de la Commission Royaled’Histoire (dorénavant : BCRH), 171, 2005, p. 43-88.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

Si l’importance des aides pour la recette des ducs de Bourgogne était bienréelle, l’emploi de cette ressource financière n’était pas sans conséquencepolitique pour les ducs. Premièrement, ils devaient tolérer l’ingérence deleurs sujets dans le processus plus ou moins fastidieux de négociation. Ils onttoujours dû diminuer l’ampleur des sommes demandées aux représentants deleurs régions subordonnées et ceux-ci pouvaient en outre solliciter du pouvoirducal des contreparties politiques. Les exemples sont nombreux où l’on voitl’administration centrale et les représentants des Membres de Flandres négo-cier un compromis entre la somme demandée et les desiderata des sujets. En1398 et en 1430, respectivement Philippe le Hardi et son petit-fils Philippe leBon ont été confrontés à un cahier de doléances des Membres de Flandres quin’avaient payé qu’une partie de l’aide demandée après que quelques-unes deleurs exigences politiques aient été satisfaites22. Deuxièmement, une fois uneaide accordée, l’efficacité du paiement de cette aide, fractionnée et étaléedans le temps, était discutable. Troisièmement, à cause des assignations don-nées aux créanciers du prince, les revenus des aides étaient parfois déjàdépensés avant même que le duc ait demandé aux représentants de ces paysde la lui accorder. En novembre 1479, par exemple, Maximilien d’Autriche,qui souhaitait rembourser une dette auprès de Giovanni Cambi, dut constaterque les revenus d’une aide, accordée par le comté de Hollande, sur laquellecet emprunt était émis, avaient déjà été dépensés pour payer des troupes23.Dans d’autres cas, le remboursement des dettes accumulées pouvait absorberles profits éventuels d’une aide. Les villes brabançonnes accordèrent ainsiune aide en 1428 afin de mettre fin aux représailles des débiteurs de Philippele Bon, en particulier auprès des financiers de Brabant, résidant à Bruges et àMalines24. Finalement, en ce qui concerne les dépenses des aides, les ducsétaient parfois tenus aux conditions de ceux qui les avaient accordées.Prenons un exemple extrême : après la bataille de Nancy du 5 janvier 1477,fatale à Charles le Téméraire, les États-Généraux des Pays-Bas ont tenu eux-mêmes la caisse des aides qu’ils avaient accordées à Marie de Bourgognepour mener la guerre contre la France. Les années suivantes, son épouxMaximilien d’Autriche a pu lentement reconquérir le pouvoir politique perdupar la dynastie après la mort du Téméraire ; durant les années 1479-1481, lesvilles flamandes ont cependant toujours géré la dépense des aides25.

Les ducs de Bourgogne ont essayé à plusieurs reprises d’aboutir à unesituation où ils se seraient libérés de l’ingérence de leurs sujets en matière fis-

POUVOIR ET ARGENT. LA FISCALITÉ D’ÉTAT ET LA CONSOMMATION DU CRÉDIT... 41

22. — W. BLOCKMANS, De volksvertegenwoordiging, p. 386-387.23. — Il s’agissait de 13200 lb. par. (Archives départementales du Nord, dorénavant : AD Nord,B 2127, 317r).24. — A. MOUREAUX-VAN NECK, « Un aspect de l’histoire financière du Brabant au Moyen Âge : lesaides accordées aux ducs entre 1356 et 1430 », Annales de la Société Royale d’Archéologie deBruxelles, 1984, p. 87-89.25. — J. HAEMERS, For the Common Good, p. 44-45.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

cale. Le deuxième type de revenus extraordinaires (l’impôt direct sur lessujets ou des taxes sur le transport ou le commerce de biens de consomma-tion) pouvait apporter une solution car, une fois institué ce type de revenus,les négociations avec les sujets n’auraient plus été nécessaires. Les ducs ontnéanmoins dû faire face à une opposition violente à chaque tentative d’impo-ser un tel prélèvement et ils ont même parfois dû s’engager dans des opéra-tions militaires contre leurs propres sujets26. En 1407 par exemple, le ducJean sans Peur avait imposé à la ville de Bruges le paiement du 7e denier surles revenus urbains. Cette mesure ne resta toutefois en application que jus-qu’en 1411, lorsque ce même duc, affaibli par une situation militaire défavo-rable, fut obligé de révoquer ce règlement27. Autre exemple : après qu’il aithumilié les Gantois et rasé la ville de Liège au début de son règne, Charles leTéméraire avait repris le projet, déjà suggéré par son père, d’un tonlieu géné-ralisé de 5 % sur les harengs et la vente de poissons. Mais, en 1470, les repré-sentants des sujets obtinrent partiellement gain de cause en rachetant le ton-lieu par un forfait28. Le même Charles le Téméraire avait aussi augmenté lestonlieux sur l’alun et la laine à Gravelines, mais cette politique ne lui survécutpas. Les privilèges de 1477 prévoyaient en effet l’abolition de toutes les taxesnouvellement mises en œuvre et mêmes des tonlieux domaniaux renforcéspendant le règne de son père29. Par la suite, aucune des tentatives de l’archi-duc Maximilien d’Autriche pour réinstaurer quelques-unes de ces taxes n’acependant abouti, bien que ses fonctionnaires aient réussi à restaurer leniveau des prélèvements domaniaux dans quelques régions (comme parexemple dans le comté de Hollande)30.

Le gouvernement a donc échoué, au cours des XVe et XVIe siècles, dans sestentatives de mettre en place un système de taxation plus efficace et plus ren-table (mais aussi objectif et équitable). Même l’introduction d’une répartitionbasée sur le dénombrement des foyers généralisé dans toutes les principautés,– idée avancée, mais aussitôt abandonnée par les conseillers de Philippe leBeau en 1492 (son fils Charles n’eut pas plus de succès) – s’est heurtée à unrefus catégorique des représentants des grandes villes des Pays-Bas bourgui-

42 JELLE HAEMERS ET BART LAMBERT

26. — M. BOONE, « Les ducs, les villes et l’argent des contribuables : le rêve d’un impôt princier per-manent en Flandre à l’époque bourguignonne », dans P. CONTAMINE, J. KERHERVÉ et A. RIGAUDIÈRE

(éds.), L’impôt au Moyen Âge. L’impôt public et le prélèvement seigneurial (fin XIIe-débutXVIe siècle). II. Les espaces fiscaux, Paris, 2002, p. 323-341.27. — V. FRIS, « Het Brugsche calfvel van 1407-1411 », Bulletin de l’Académie d’Archéologie deBelgique, 1910, p. 58-63 ; J. DUMOLYN, De Brugse opstand (1436-1438), Courtrai, 1997, p. 129-143.28. — M. BOONE, « Les ducs, les villes (...) », loc. cit., p. 333-334.29. — W. BLOCKMANS, « La signification constitutionnelle (...) », loc. cit., p. 510.30. — M. BOONE et H. BRAND, « De ondermijning van het Groot Privilege van Holland, Zeeland enWest-Friesland volgens de instructie van 21 december 1477 », Holland. Regionaal-historisch tijd-schrift, 24, 1992, p. 2-21. Voir aussi J. MARSILJE, « Les modes d’imposition en Hollande (1477-1515) », dans J.-M. CAUCHIES (éd.), Finances et financiers des princes et des villes à l’époque bour-guignonne, Turnhout, 2005, p. 101-112.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

gnons31. Les conditions politiques qu’ils avaient posées pour une telle taxa-tion (comme la responsabilité des États dans la levée, le transfert d’une partiedes revenus aux États et la durée limitée de la concession) devaient garantiraux pouvoirs intermédiaires traditionnels le maintien de leurs avantages fis-caux et de leur influence politique. Dans ce cas, comme lors de situationscomparables durant les décennies précédentes, les ducs, mis sous pressionpar la nécessité de payer leurs troupes, durent toujours céder. Le résultat netde leurs actions (évalué pour le XVe siècle) se résume à une forte augmenta-tion du volume des prélèvements, réalisée, de toute évidence, grâce à la col-laboration intéressée des anciennes élites cléricales, nobles et bourgeoises32.

En conclusion, les ducs de Bourgogne n’ont donc jamais eu les mainslibres dans leur politique fiscale, ce qui peut dès lors expliquer leur appelintensif au crédit.

Le recours ducal au crédit : les mains libres?

Comme tous les princes de l’époque, les ducs Valois de Bourgogne peuventêtre caractérisés comme étant de grands consommateurs de crédit. L’aperçude la fiscalité ducale que nous avons présenté a montré que le caractère pri-mitif de la comptabilité médiévale d’une part, et les limites du pouvoir prin-cier d’autre part, ont empêché les ducs de pouvoir disposer de grandessommes d’argent liquide en accord avec leurs ambitions politiques toujourstrès vivaces. Pour résoudre de petits embarras d’argent, anticiper sur des reve-nus futurs ou faire face à des dépenses imprévues, les ducs de Bourgogne onteu recours à plusieurs reprises aux prêts à la consommation33. De plus, lacombinaison de la disponibilité d’importantes ressources financières privéesou urbaines et des ambitions trop poussées de la part des princes, les menaitinsensiblement à considérer le crédit comme une forme supplémentaire derevenus. En accumulant des dettes de manière systématique, comme l’avaientfait les comtes de Flandre et les ducs de Brabant au XIVe siècle, ils étendaient

POUVOIR ET ARGENT. LA FISCALITÉ D’ÉTAT ET LA CONSOMMATION DU CRÉDIT... 43

31. — M. ARNOULD, Les dénombrements de foyers dans le comté de Hainaut (XIVe-XVIe siècle),Bruxelles, 1956 ; P. STABEL et F. VERMEYLEN, Het fiscale vermogen in Brabant, Vlaanderen en deheerlijkheid Mechelen : de Honderdste Penning van de hertog van Alva (1569-1572), Bruxelles,1997.32. — W. BLOCKMANS, « Finances publiques et inégalité sociale dans les Pays-Bas aux XIVe-XVIe siècles », dans J.-Ph. GENET et M. LE MENÉ (éd.), Genèse de l’État moderne, p. 82. « On setaille entre soi, pour garantir sa suprématie politique, on ne se fait pas tailler » (C. BILLEN, « À larecherche d’un prélèvement fiscal équitable. Pratiques, discours et porte-parole dans les Pays-Basméridionaux », dans S. CAVACIOCCHI (éd.), Fiscal systems in the European economy from the 13th tothe 18th century, Florence, 2008, p. 880).33. — Comme d’autres princes contemporains : J. FAVIER, Finances et fiscalité au bas Moyen Âge,Paris, 1971, p. 273 ; E. FRYDE et M. FRYDE, « Public credit, with special reference to North-WesternEurope », dans M. POSTAN (éd.), The Cambridge Economic History of Europe. III. Economic orga-nization and policies in the Middle Ages, Cambridge, 1963, p. 485 ; W. BUCHHOLZ, Geschichte deröffentlichen Finanzen in Europa in Spätmittelalter und Neuzeit. Darstellung, Analyse,Bibliographie, Berlin, 1996, p. 65-70.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

simplement leurs moyens d’action34. Le recours au crédit présentait certainsavantages que la fiscalité n’offrait pas. D’abord, en cas de guerre, le créditpouvait fournir une grande quantité d’argent liquide au prince et celui-ci, parexemple, pouvait l’investir immédiatement dans le paiement de ses troupes.Si son adversaire ne disposait pas de moyens comparables, l’investissementpouvait être décisif pour le cours des actions militaires. Deuxièmement, lecrédit permettait d’esquiver les négociations avec les sujets, et donc d’éviterles contestations politiques des élites locales. Certes, le recours au créditentraînait pour l’emprunteur d’autres obligations, plutôt économiques etfinancières, comme nous le verrons plus tard. Pour un prince qui fait laguerre, les problèmes de remboursement ne se posent cependant qu’après labataille. Pour lui, le profit immédiat d’un prêt liquide ne contrebalance pas lesavantages militaires. Que cet argent lui parvienne sans qu’il ait dû faire desconcessions à ses sujets n’était qu’un avantage de plus.

Les sources documentaires ne permettent malheureusement pas de recons-tituer de manière précise le nombre et l’ampleur des emprunts ducaux. Desenquêtes détaillées de la série quasi complète des comptes des receveursgénéraux ont révélé que le niveau comptable de la « recette générale » detoutes les finances ne réunit pas tous les niveaux subordonnés. Ces comptesne sont que le document administratif d’une personne, le receveur général,qui travaillait à côté d’autres receveurs « bourguignons ». Il existait d’autrescaisses centrales dans l’administration ducale du XVe siècle. L’une, tradition-nelle dans toutes les cours princières, était la Chambre aux deniers, qui étaitalimentée partiellement par les revenus du receveur général (le reste luiéchappait). L’autre organisme central était le Trésor de l’Épargne, sorte desuccursale de la Recette générale approvisionnée directement par certainsrevenus parfois bien définis mais dont les comptes ont disparu35. De plus, lesystème financier des comptes « à étages » (rassemblant des revenus courantsqui ne sont versés que partiellement par des receveurs subordonnés au niveaucentral), l’usage ducal des assignations sur les revenus des receveurs locauxou les baillis, l’absence de toute notion de budget et le hasard de la conserva-tion des comptes troublent sérieusement toute vision claire du total des reve-nus de la dynastie bourguignonne. Les rigoureuses recherches consacrées auxfinances de Philippe le Hardi et Philippe le Bon ont montré que la moitié seu-lement des revenus de l’État bourguignon atteignait le niveau central du rece-

44 JELLE HAEMERS ET BART LAMBERT

34. — W. BLOCKMANS, « Le crédit public dans les Pays-Bas méridionaux au bas Moyen Âge »,dans : H. DUBOIS (éd.), Local and international credit in the Middle Ages and the 16th century, Bern,1986, p. 2. Voir aussi H. DUBOIS, « Crédit et banque en France aux deux derniers siècles du MoyenÂge », dans Banchi pubblici, banchi privati e monti di pietà nell’Europa preindustriale, Gênes,1990, p. 763-766.35. — M. MOLLAT, « Recherches sur les finances », p. 289-290 ; P. COCKSHAW, « Comptes générauxde l’État bourguignon. À propos d’un livre récent », RBPH, 45, 1967, p. 485 ; P. KAUCH, « Le Trésorde l’Épargne, création de Philippe le Bon », RBPH, 11, 1932, p. 703-720.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

veur général36. Il est clair que, dans ces conditions, une reconstruction fiablede la comptabilité totale des ducs de Bourgogne en général et de la politiquede crédit en particulier est impossible. Néanmoins les comptes des receveursgénéraux ainsi que d’autres types de documents (comme la correspondanceducale) nous renvoient une image qui dévoile clairement, mais malheureuse-ment d’une façon incomplète, la manière dont les ducs ont utilisé l’empruntpour financer leur politique.

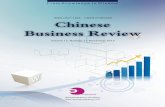

Les formules de crédit mobilisées par les ducs de Bourgogne étaient mul-tiples et variées. Le prince se tournait à la fois vers des rentiers, vers les« Lombards », vers les institutions ecclésiastiques, vers ses propres officiersou le clergé, vers les villes et vers les professionnels du crédit (marchands,banquiers ou manieurs d’argent). Une étude approfondie des emprunts dePhilippe le Bon d’après les comtes des receveurs généraux (on ne peut parlerd’un aperçu global, comme on l’a dit plus haut), révèle que les dernières caté-gories sont les plus importantes pourvoyeuses de crédit du duc37.

POUVOIR ET ARGENT. LA FISCALITÉ D’ÉTAT ET LA CONSOMMATION DU CRÉDIT... 45

36. — Le receveur général de Philippe le Hardi ne disposait que de 55 % de tous les revenus bour-guignons (A. VAN NIEUWENHUYSEN, Les finances du duc de Bourgogne, 1990, p. 168) et celui dePhilippe le Bon, de 54 % (W. BLOCKMANS, « The Low Countries in the Middle Ages », dansR. BONNEY (éd.), The rise of the fiscal state, p. 283). Voir aussi W. PREVENIER, « Financiën enboekhouding in de Bourgondische periode. Nieuwe bronnen en resultaten », Tijdschrift voorGeschiedenis, 82 (1969), p. 471-474 ; M. ARNOULD, « Le premier budget du duc Charles deBourgogne (1467-1468) », BCRH, 150 (1984), p. 226-231.37. — C. DESMET, Les emprunts de Philippe le Bon d’après les comptes de la Recette Générale del’État bourguignon, Lille, 1956 (mémoire inédit de licence), p. 198-199.

49,3

22,9

21,5

1,41,5

3,4

professionelsvillesofficiersrentiersclergélombards

professionnels

villes

officiers

rentiers

clergé

Lombards

Les emprunts de Philippe le Bon (1419-1467).

%

%

1,5 %

3,4 %

21,5 %

22,9 %D

ocum

ent t

éléc

harg

é de

puis

ww

w.c

airn

.info

- K

atho

lieke

Uni

vers

iteit

Leuv

en -

-

134.

58.2

53.5

7 -

13/1

2/20

13 1

4h22

. © U

nive

rsité

Lill

e-3

Docum

ent téléchargé depuis ww

w.cairn.info - K

atholieke Universiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. ©

Université Lille-3

La catégorie des rentiers concerne ceux qui ont acheté des rentes directe-ment au receveur général ou à ses collaborateurs sans passer par l’intermé-diaire des villes38. Il s’agissait des riches bourgeois d’affaires qui venaient enaide au receveur ou à son entourage pour combler un déficit soudain, commec’était, semble-t-il, le cas des prêteurs ecclésiastiques. Comme ils ne pou-vaient disposer de montants importants en argent liquide, ces derniersn’étaient que des créditeurs mineurs de Philippe le Bon. Ceux qu’on appelaitles « Lombards » (originaires d’abord de Lombardie, ensuite d’ailleurs), enrevanche, étaient des professionnels du crédit qui pourvoyaient les marchandsdes villes de moyenne et de grande importance en argent comptant (souventle prêt contre gage). Bien que les Lombards soient restés très actifs dans lescités des Pays-Bas durant le Moyen Âge tardif, contrairement à ce qu’ont pré-tendu Raymond De Roover et George Bigwood, le graphique ci-dessusmontre clairement qu’au milieu du XVe siècle, leur part dans le total desemprunts de la maison de Bourgogne était marginale39.

Les officiers, les villes et les marchands étaient les prêteurs les plus impor-tants de Philippe le Bon. L’étude des aspects financiers, politiques et sociauxde ces fonctionnaires-prêteurs a montré que ce type d’emprunts a été bien-venu pour remédier à des besoins financiers urgents. Les problèmes du trans-fert de fonds ainsi que leur entrée aléatoire dans les caisses princières laissentpenser que, dans des situations précises, le recours à un officier ducal surplace ou à un noble (qui devait payer des troupes sur son propre revenu bienque remboursées ultérieurement) était quasi devenu un élément structurel dela gestion des « deniers publics »40. En outre, on peut estimer que le princetirait aussi de cette relation financière personnelle avec ses officiers un béné-fice d’une tout autre nature. Ces derniers étaient davantage intégrés dans laconstruction politique des ducs s’ils avaient consenti (sous pression plus oumoins ouverte) à engager leurs avoirs personnels, et souvent même ceux deleurs familles. Pour les créanciers, les avantages du système se situent avanttout sur le plan social et politique. Véritable levier de carrières, le don ou le

46 JELLE HAEMERS ET BART LAMBERT

38. — Ibid., p. 71.39. — G. BIGWOOD, Le régime juridique et économique du commerce de l’argent dans la Belgiquedu Moyen Âge, Bruxelles, 1922 ; R. DE ROOVER, Money, banking and credit in medieval Bruges.Italian merchant-bankers, Lombards, and money-changers. A study in the origins of banking,Cambridge, 1948 ; W. REICHERT, Lombarden in der Germania-Romania. Atlas und Dokumentation,Trier, 2003 ; M. BOONE, « Le crédit financier dans les villes de Flandre (XIVe-XVIe siècles) : typologiedes crédirentiers, des créditeurs et des techniques de financement », dans M. SANCHEZ MARTINEZ

(éd.), El món del crèdit à la Barcelona medieval, Barcelone, 2007, p. 59-78.40. — M. BOONE et J. DUMOLYN, « Les officiers-créditeurs des ducs de Bourgogne dans l’anciencomté de Flandre : aspects financiers, politiques et sociaux », dans J.-M. CAUCHIES, Finances etfinanciers des princes, p. 63-77. Des exemples sur des nobles prêtant aux ducs de Bourgogne :S. GUNN, D. GRUMMITT et H. COOLS, War, state, and society, p. 177-193 et J. HAEMERS, « Philippe deClèves et la Flandre. La position d’un aristocrate au cœur d’une révolte urbaine (1477-1492) », dansJ. HAEMERS, C. VAN HOOREBEECK et H. WIJSMAN (éds.), Entre la ville, la noblesse et l’État : Philippede Clèves (1456-1528), homme politique et bibliophile, Turnhout, 2007, p. 29.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

prêt au duc se soldait souvent par une perte financière à court terme, mais ilen résultait dans la plupart des cas un gain considérable en capital social àplus long terme41.

À plusieurs reprises, des collectivités urbaines ont prêté de l’argent auxducs de Bourgogne. Ce recours des ducs au crédit urbain n’étonne pas, vu lanature commerciale des économies urbaines et le niveau des richesses pro-duites dans les villes des Pays-Bas bourguignons. Hormis les années où lesducs ont maté une insurrection urbaine (comme à Bruges en 1438, à Gand en1453 et à Liège en 146742), les emprunts forcés des villes étaient rares. Lesemprunts volontaires sont plus nombreux, peut-être parce que les villes ouleurs dirigeants visaient des faveurs princières. Mais le duc devait négocier leprêt, et donc quelques-uns des avantages politiques qu’un emprunt pouvait luiapporter. Autrement dit, les élites urbaines pouvaient exiger des contrepartiespolitiques du duc. La plupart des prêts urbains accordés aux ducs étaient entous cas assignés sur des portions d’aides des États, futures ou non. En effet,le prince n’avait parfois pas encore demandé ces aides aux représentants desÉtats ; mais en prenant une avance (souvent sans intérêt) sur leur payement, ilpouvait espérer que les villes seraient plus dociles pour la lui accorder puis-qu’elles en avaient déjà payé une partie auparavant.

En collaboration avec l’élite citadine, le prince pouvait autoriser que sonemprunt soit financé par une vente massive des rentes sur la collectivitéurbaine. Connu comme moyen de financement et d’étalement de la detteurbaine dès la fin du XIIIe siècle (soit depuis les plus anciens comptes urbainsdont on dispose), l’intégration des ventes de rentes dans les finances prin-cières reste « l’initiative la plus intéressante du duc et de ses conseillers enmatière de finance », pour reprendre l’expression d’Andrée vanNieuwenhuysen43. La technique était pernicieuse à long terme et a servi àdiminuer l’indépendance financière des grandes villes aux Pays-Bas bourgui-gnons parce qu’elle mettait indirectement en route un transfert de revenus fis-caux urbains vers les coffres des ducs. De plus, en achetant une rente viagèreou foncière pour aider la ville à prêter au prince, les bourgeois-investisseursdevenaient des actionnaires d’État. Mais ce système financier connaît ses

POUVOIR ET ARGENT. LA FISCALITÉ D’ÉTAT ET LA CONSOMMATION DU CRÉDIT... 47

41. — M. BOONE et J. DUMOLYN, « Les officiers-créditeurs », p. 77 ; T. SOENS, « Bâtir la fortune duprince. Éléments d’une sociographie des receveurs locaux au bas Moyen Âge, principalement dansle comté de Flandre », Francia. Forschungen zur Westeuropäischen Geschichte, 29, 2002, p. 141-170 ; A. VANDENBULCKE, « Fonction publique et crédit au prince (1re moitié du XVIe siècle) », dansJ.-M. CAUCHIES, Finances et financiers des princes, p. 113-120.42. — J. DUMOLYN, De Brugse opstand, p. 289-292 et J. HAEMERS, De Gentse opstand (1449-1453).De strijd tussen rivaliserende netwerken om het stedelijke kapitaal, Courtrai, 2004, p. 389-394.43. — A. VAN NIEUWENHUYSEN, Les finances du duc de Bourgogne, 1984, p. 372. Voir aussiM. BOONE, « Systèmes fiscaux dans les principautés à forte urbanisation des Pays-Bas méridionaux(Flandre, Brabant, Hainaut, Pays de Liège) au bas Moyen Âge (XIVe-XVIe siècle) », dansS. CAVACIOCCHI (éd.), Fiscal systems, p. 681.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

limites, parce qu’à partir d’un certain niveau de ventes de rentes et donc d’ac-cumulation de la dette urbaine, il n’inspire plus confiance et va jusqu’à deve-nir autodestructeur. En plus, la vente massive des rentes urbaines sur lescoffres des villes pour supporter les finances ducales a parfois mis une hypo-thèque sur la stabilité politique dans les villes du comté et elle a même provo-qué des révoltes contre les élites urbaines dociles à l’égard du prince, commeà Gand en 1467 et 147744.

Les emprunts ducaux auprès des marchands : de Philippe le Hardi àPhilippe le Bon

Les emprunts à des banquiers, des manieurs d’argent ou des marchands(indigènes ou étrangers) ne présentaient pas de telles limites financières, ni depareils dangers. Les ducs de Bourgogne ont par conséquent eu largementrecours à ce type de crédit, comme le prouve par exemple le graphique ana-lysé plus haut. Presque la moitié des emprunts de Philippe le Bon avait étécontractée auprès de professionnels de l’argent et, pour ses prédécesseurscomme pour ses successeurs, la consommation de crédit a également repré-senté une importante source de revenus45. Grâce à l’étendue de leurs réseauxinternationaux, à l’ampleur considérable de leurs capitaux (plus importantsque ceux de leurs homologues en terres bourguignonnes) et à leur présenceactive sur les marchés des villes des Pays-Bas méridionaux, les compagniesitaliennes ont offert aux ducs de Bourgogne de larges possibilités. SousPhilippe le Hardi et Jean Sans Peur, le crédit ducal était avant tout fourni pardes Lucquois. Profitant de l’écroulement des compagnies florentines, lesmarchands et banquiers lucquois avaient su imposer leur maîtrise en matièrecommerciale et financière durant la seconde moitié du XIVe siècle. Leurs acti-vités se concentraient surtout à Bruges dans les dernières décennies duXIVe siècle. Après 1400, l’influence des ducs à la cour de France allait lesconduire à Paris jusqu’à ce qu’en 1413 les développements politiques et mili-taires les coupent de la capitale française46. Dino Rapondi et ses frères

48 JELLE HAEMERS ET BART LAMBERT

44. — M. VAN DER HEIJDEN, « State formation and urban finances in sixteenth- and seventeenth-cen-tury Holland », Journal of Urban History, 32, 2006, p. 429-450 ; M. BOONE, « ‘‘Plus dueil que joie”.Les ventes de rentes par la ville de Gand pendant la période bourguignonne : entre intérêts privés etfinances publiques », Bulletin trimestriel du Crédit Communal, 45, 1991, p. 3-25 ; M. BOONE,K. DAVIDS et P. JANSSENS (éds.), Urban public debts. Urban government and the market for annuitiesin Western Europe (14th-18th centuries), Turnhout, 2003 ; W. RYCKBOSCH, « Stedelijk initiatief ofhertogelijke repressie? Financiële hervormingen en kredietbeleid te Gent (1453-1495) », Tijdschriftvoor Sociale en Economische Geschiedenis, 4, 2007, p. 19-23.45. — G. BIGWOOD, Le régime juridique, I, p. 11-95 ; M. MOLLAT, « Recherches sur les finances »,p. 316-318. Pour le règne de Philippe le Hardi : A. VAN NIEUWENHUYSEN, Les finances du duc(1984), p. 333-372. Pour celui de Jean sans Peur : B. SCHNERB, « Jean sans Peur, Paris, et l’argent »,dans W. PARAVICINI et B. SCHNERB (éd.), Paris, capitale des ducs de Bourgogne, Paris, 2007, p. 263-298. Pour celui de Philippe le Bon : M. ARNOULD, « Une estimation des revenus et des dépenses dePhilippe le Bon en 1445 », Acta Historica Bruxellensia, 3 (1974), p. 131-219.46. — B. SCHNERB, « Jean sans Peur (...) », loc. cit., p. 290.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

tenaient une place particulière parmi les Lucquois. Durant plus de trente ans,ils allaient être les banquiers attitrés des ducs, fournissant des liquidités,négociant des emprunts chez d’autres bailleurs de fonds et avançant lescontributions des villes flamandes au trésor ducal47. À partir des années 1420,sous le règne de Philippe le Bon, les Génois deviennent alors des prêteursimportants et les Florentins commencent à reconquérir la place qui avait étéla leur avant 1360. Parmi eux, c’est surtout la compagnie émergeante desMédicis que l’on remarque en raison de l’importance des prêts consentis auxcaisses ducales48.

Les ducs avaient besoin des injections financières des professionnels ita-liens pour faire fonctionner tous les rouages de leur appareil financier49 et,faute de concurrents, ils se voyaient souvent contraints de payer ces créditsassez cher. À une époque où les taux d’intérêt dépendaient des négociationsentre prêteur et emprunteur, les intérêts annuels sur les emprunts à courtterme contractés par les ducs de Bourgogne se situaient couramment entre 10et 15 %. Lorsqu’il y avait urgence pour les ducs, les conditions pouvaient tou-tefois être moins favorables et il n’était pas exceptionnel de voir les Italienspercevoir des intérêts, déguisés en dons ou en pertes de change, de plus de20 %. Après avoir prêté 5534 francs au duc en 1411, le Lucquois GalvanoTrenta empocha quatre mois plus tard un intérêt de 2066 francs, soit 27 %50.La même année, son concitoyen Bartolomeo Bettini avait versé 306 francs et10 sous tournois (ou 23,5 %) pour un change de 1200 francs au terme detreize mois51. Un autre Lucquois, Filippo Rapondi, toucha 22,8 % sur unemprunt de 937 livres et 10 sous au terme de deux mois et douze jours en142152. En mars 1404, un marchand florentin anonyme put même encaisser55,5 % sur les 1500 francs qu’il avait prêtés pendant deux mois53.

Généralement, le remboursement du capital emprunté, intérêt inclus, sefaisait par des assignations sur la caisse des officiers subalternes, ce qui pou-vait gêner sérieusement ces derniers dans l’exercice de leurs fonctions. La

POUVOIR ET ARGENT. LA FISCALITÉ D’ÉTAT ET LA CONSOMMATION DU CRÉDIT... 49

47. — B. LAMBERT, The city, the duke and their banker. The Rapondi company and the formation ofthe Burgundian state (1384-1430), Turnhout, 2006.48. — R. DE ROOVER, The rise and decline of the Medici bank, 1397-1494, Cambridge (Mass.),1963.49. — Pour un exemple concret de la dépendance des officiers ducaux à l’égard des liquidités ita-liennes, voir A. VAN NIEUWENHUYSEN, « La comptabilité d’un receveur de Philippe le Hardi », dansHommage au professeur Paul Bonenfant (1899-1965), Bruxelles, 1965, p. 413-414.50. — L’emprunt se faisait sous forme d’un change sur une quantité de métal précieux monnayable(B. SCHNERB, « Jean sans Peur (...) », loc. cit., p. 276).51. — M. MOLLAT (éd.), Comptes généraux de l’État bourguignon entre 1416 et 1420, Paris, II,p. 172-173.52. — C. DESMET, Les emprunts de Philippe le Bon, p. 164.53. — A. VAN NIEUWENHUYSEN, Les finances du duc de Bourgogne, 1984, p. 346. Voir aussi leschiffres de S. HOMER, A history of interest rates, New Brunswick, 1963, p. 106-110 ; M. KÖRNER,« Public credit », dans R. BONNEY, Systèmes économiques, p. 513-514.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

grande majorité des contrats de prêts engagés par les ducs de Bourgognevenaient à expiration après six mois, mais nombreux sont les exemples où lesducs ont prolongé le terme du remboursement de l’emprunt – parfois à desconditions défavorables.

L’endettement progressif que cela pouvait entraîner est bien illustré parl’exemple du Milanais Prévost Borromei, qui avait prêté 44 450 lb. par. àPhilippe le Bon en 1445. Les officiers ducaux n’ayant pas les moyens depayer la première tranche de 3 000 écus à la foire de septembre 1445 àAnvers, un nouveau terme et un intérêt supplémentaire avaient été conve-nus. Mais lorsqu’arriva la date d’échéance, les fonctionnaires ne purent tou-jours pas s’acquitter de la totalité de la dette, ce qui entraîna un deuxièmedélai et de nouveaux intérêts. Le procédé se répéta encore plusieurs fois(pour les autres tranches), et Borromei put enfin récupérer son argent un anet demi après la date initialement fixée. Au final, le trésor ducal avait dûdébourser 8 146 lb. 8 s. par. en sa faveur, soit plus de 18 % d’intérêts sup-plémentaires54. Quand les liquidités faisaient défaut à la date convenue, uneautre solution consistait en la conclusion d’un nouvel emprunt pour pouvoiramortir l’emprunt précédent. Ainsi, Dino Rapondi avança-t-il 396 francs àJean sans Peur en 1413-1414 pour permettre le remboursement des4 396 francs de 32 gr. que le duc devait aux Génois Imperiale Lomellini etOliviero Maruffo55.

Vu l’insolvabilité quasi permanente des ducs de Bourgogne, beaucoup decréanciers italiens ne se contentaient pas des contrats et demandaient desgaranties supplémentaires afin que leurs emprunts soient remboursés à temps.Les ducs de Bourgogne n’hésitaient pas à aliéner leurs joyaux, leur vaisselled’or ou d’argent ou une autre partie de leurs biens mobiliers pour obtenir l’ar-gent nécessaire. En 1404, la société des Rapondi obtenait temporairementune partie des bijoux princiers pour bailler les 2024 écus sans lesquels lesfunérailles de Philippe le Hardi n’auraient pas pu avoir lieu56. En 1449, l’ex-pédition bourguignonne au secours du duc de Clèves fut financée par unemprunt de 3000 saluts d’or au Florentin Bernardo Cambi sur des joyauxducaux57. Vu les difficultés de payement du trésor ducal, les opérations finan-cières étaient nombreuses qui aboutissaient à la confiscation par les créan-ciers de biens engagés. Tel fut le cas de l’écharpe d’or garnie de pierres pré-

50 JELLE HAEMERS ET BART LAMBERT

54. — C. DESMET, Les emprunts de Philippe le Bon, p. 25-26.55. — Dijon, AD Côte d’Or, B 1572, 259v. Sur Oliviero Maruffo : J. PAVIOT, « Oliviero Maruffo etla cour de Bourgogne », Atti del convengo internazionale di studi sui ceti dirigenti nell istituzionidella republica di Genova, Gênes, 1990, p. 369-393.56. — B. LAMBERT, The city, the duke and their banker, p. 123.57. — G. BIGWOOD, Le régime juridique, I, p. 89. Sur Bernardo Cambi, actif à Bruges de 1435à 1450 : F. DE ROOVER, « Early examples of marine insurance », Journal of Economic History, 5,1945, p. 190-196.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

cieuses mise en gage aux Vénitiens Luis Bembo et Bernardo Giorgio pour unprêt de 3000 philippus d’or et que l’administration bourguignonne tentadésespérément de racheter en 143758. En 1435, le Conseil de Brabant devaitmême presser le Magistrat d’Anvers de payer sa quote-part dans le subside de40000 philippus d’or consenti d’avance par les États de Brabant à Philippe leBon afin que ce dernier puisse retirer ses joyaux détenus par des marchands àBruges59.

L’épisode le plus sensationnel concernant des objets ducaux engagésdurant cette période est probablement celui qui impliqua le dénomméGalvano Trenta. Ce brasseur d’affaires lucquois, actif à Paris et à Bruges,était responsable d’une part considérable des emprunts massifs conclus parJean sans Peur dans les années 1410 pour combattre les Armagnacs60. Encontrepartie, Galvano Trenta reçut en gage un grand nombre d’objets pré-cieux provenant des collections ducales. Comme ces biens n’avaient pas étérestitués à la mort de Trenta en 1422, Philippe le Bon intenta un procès contresa veuve Bartolomea de Bardi. Une fois l’arrêt rendu par le Parlement deParis et apprenant que Bartolomea avait l’intention de quitter Paris en compa-gnie de son neveu Lorenzo Trenta en emportant une grande quantité d’orfè-vrerie, le duc chargea ses officiers de les arrêter lors de leur passage sur sesterres. Lorenzo Trenta fut emprisonné en 1424 mais, accusé de détenir deschoses qui ne lui appartenoient pas, il réussit à regagner l’Italie. À bout deressources, Philippe le Bon s’adressa alors à Paolo Guinigi, seigneur deLucques, pour obtenir la restitution des joyaux. L’issue du procès n’est pasconnue61.

Parfois, l’engagement de biens mobiliers ne suffisait pas et l’obligationpersonnelle d’une ou plusieurs personnes de l’entourage ducal ou d’autresmarchands était requise. Ainsi, Godefroy le Sauvage, conseiller de Jean sansPeur, et Marco Guidiccioni et Bartolomeo Bettini, entrepreneurs lucquois,ont dû se porter caution d’un emprunt de 6041 et 2/3 d’écus consenti au ducpar des marchands de Gênes, Venise, Florence, Lucques, Milan, Plaisance,

POUVOIR ET ARGENT. LA FISCALITÉ D’ÉTAT ET LA CONSOMMATION DU CRÉDIT... 51

58. — G. BIGWOOD, Le régime juridique, I, p. 505. C. DESMET, Les emprunts de Philippe le Bon,p. 37.59. — « Omme te helpen lossen ende quyten vuten handen van sekere cooplieden te Brugge onsgenedigen heeren notabelste juwelen aldaer verset ». Archives de la ville d’Anvers, Charters enautografen, B 256.60. — Voir aussi B. SCHNERB, « Jean sans Peur, Paris et l’argent », p. 274 ; ID., « Un aspect de la po-litique financière de Jean sans Peur : la question des dépenses de guerre », Publication du Centreeuropéen d’études bourguignonnes, 27, 1987, p. 113-128.61. — Au même moment, les héritiers de Galvano Trenta étaient mêlés à un procès concernant desjoyaux engagés avec le roi de France. L. MIROT, « Galvano Trenta et les joyaux de la couronne »,Bibliothèque de l’École des chartes, 101, 1940, p. 151-152. Pour l’ambassade auprès de Guinigi,voir M. BRUCHET et E. LANCIEN, Archives Départementales du Nord. Inventaire sommaire (Série B),1931, p. 77-78.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

Piémont et Catalogne en 141762. En 1403, Philippe le Hardi ordonnait à JeanLechien, son receveur général de Flandre, de s’obliger « en son propre etprivé nom » envers les Gênois Francesco de Passanti et Jacopo Sacchi etenvers les Parisiens Guillaume Sanguin et Michaut Laillier pour garantir leremboursement des 60000 francs qu’ils avaient prêtés. Lechien dut remuerciel et terre pour se libérer de cette charge, rejetant le payement sur une massede receveurs locaux et fermiers domaniaux63. Cet engagement personnel desofficiers ducaux a certainement augmenté leur puissance politique dans l’ad-ministration financière de l’État bourguignon – nous y reviendrons.

Dans des cas exceptionnels, les membres de la Maison de Bourgognefurent contraints de se porter garants personnellement. Le règlement financieraprès la croisade de Nicopolis (1397-1398) en offre un bel exemple. Montéedans l’intention de chasser les Ottomans de l’Europe Orientale, cette expédi-tion a abouti à un désastre militaire et à la capture de Jean, comte de Nevers,le futur Jean sans Peur (25 septembre 1396). Le sultan Bajazet exigeant lepayement d’une énorme rançon de 200000 ducats en échange de la libérationdes prisonniers, Philippe le Hardi appela à son secours Dino Rapondi. Lebanquier lucquois parvint à inciter quelques-uns de ses collègues italiens àavancer l’argent, mais ceux-ci demandèrent en contrepartie que Jean deNevers se constitue personnellement garant. Le prince bourguignon n’eutainsi d’autre choix que de s’établir à demeure à Venise et Trévise et d’y restercinq mois jusqu’à ce que les fonds pour le remboursement soient rassem-blés64. À cet égard, l’histoire de la croisade est caractéristique de la politiquedes ducs de Bourgogne en matière d’emprunts. À court terme, le crédit desItaliens palliait l’absence d’un impôt régulier et la lenteur de la perceptiondes contributions des sujets bourguignons ; mais, à long terme, les empruntspouvaient sérieusement hypothéquer le fonctionnement quotidien du pouvoirducal – qu’ils concernent un receveur local ou le propre fils du duc.

De Charles le Téméraire à Philippe le Beau: les poings liés?

Une brève analyse de la politique de crédit de Charles le Téméraire et deses successeurs permet de montrer combien la guerre, la hausse des impôts etle recours au crédit pouvaient présenter de sérieux dangers pour l’État bour-guignon. Bien que les prédécesseurs de Charles le Téméraire aient fréquem-ment recouru à l’emprunt, ils l’avaient fait de façon mesurée. Avec lui, en

52 JELLE HAEMERS ET BART LAMBERT

62. — Trois ans plus tard, Guidiccioni était prié de se justifier devant la Chambre des Comptes àLille pour avoir réclamé une compensation excessive. AD Nord, B 1910, n° 54334 ; AD Nord,B 1924, n° 54902. Voir aussi G. BIGWOOD, Le régime juridique, I, p. 89.63. — A. VAN NIEUWENHUYSEN, « Documents relatifs à la gestion des finances de Philippe le Hardi,duc de Bourgogne et comte de Flandre (1384-1404) », BCRH, 146, 1980, p. 299-302.64. — B. LAMBERT, The city, the duke and their banker, p. 116-117 ; B. SCHNERB, L’État bourgui-gnon, p. 112-113.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

revanche, comme l’a montré Michel Mollat, cette pratique était devenueexcessive65. De par son objet, d’abord : dépenses immédiates de consomma-tion de type somptuaire ou militaire, les aléas de la diplomatie et de la guerreayant ruiné presque tous les espoirs d’investissements. Par sa fréquence,ensuite : ainsi, renouveler à large échelle en 1475 l’appel de fonds obtenuen 1471 et 1472 était inconsidéré, bien que les circonstances fussent pres-santes (entretien des garnisons-frontières, paiement des mercenaires, équipe-ment de la flotte, dépenses de l’artillerie, siège de Neuss, etc.). Par ses moda-lités, enfin : emprunts déclarés ou déguisés, tantôt auprès des villes, quiacceptaient de moins en moins aisément le contrôle de leurs finances (aurisque, comme à Bruges en 1475, de l’incarcération des échevins pour leretard du versement des aides), tantôt auprès des marchands et des banquiers,et tantôt simultanément auprès des cités et des gens d’affaires. Comme l’amontré Mollat, l’ambiguïté des instructions ducales et l’urgence de solutionlaissaient ainsi perplexes les officiers de finances au plus haut niveau et tra-duisaient en 1475 un désarroi réel. Il fallait parer au plus pressé et solliciterl’argent où il se trouvait. En 1476, le duc, engageant largement son domaine,faisait face presque constamment à des campagnes dont le résultat désas-treux, bien connu, aurait dû l’obliger à renouveler ses efforts financiers, voireà les tendre à la limite du possible. Mais Charles le Téméraire ne trouvait plusd’argent : les villes ne lui consentaient plus d’aides et ses créanciers (entreautres Lorenzo de Medici), perdant confiance en sa bonne étoile, avaientordonné à leurs collègues de cesser les paiements au prince en banqueroute.Quand on hypothèque l’avenir, celui-ci se venge, concluait Mollat dans sonenquête sur la politique financière « téméraire » du duc Charles.

Même s’il a exagéré sur certains points – l’étude de Marc Boone a montréque le représentant de la maison bancaire florentine des Medici à Bruges,Tommaso Portinari, a encore prêté des sommes d’argent à Charles en147666 –, Michel Mollat a raison quand il soutient que la politique de créditdu duc eut des retombées négatives sur l’exercice de son pouvoir politique.Le cas de Tommaso Portinari révèle bien dans quelle mesure la politique decrédit des ducs de Bourgogne (c’est-à-dire de Charles le Téméraire, maisaussi de son héritière Marie de Bourgogne, et de son mari Maximiliend’Autriche) pouvait mener à une influence croissante des créanciers des ducssur leurs décisions politiques. Au moment où Lorenzo de Medici tentait en

POUVOIR ET ARGENT. LA FISCALITÉ D’ÉTAT ET LA CONSOMMATION DU CRÉDIT... 53

65. — M. MOLLAT, « Une enquête à poursuivre : la situation financière de Charles le Téméraire dansles derniers temps de son règne », dans Cinq-centième anniversaire de la bataille de Nancy (1477),Nancy, 1979, p. 175-185 ; ID., « Recherches sur les finances », p. 317-321. Voir aussi X. MAEGHT,Les emprunts de Charles le Téméraire, Lille, 1956 (mémoire de licence inédit) ; R. VAUGHAN,Charles the Bold. The last Valois duke of Burgundy, Londres, 1973, p. 407-415.66. — M. BOONE, « Apologie d’un banquier médiéval : Tommaso Portinari et l’État bourguignon »,Le Moyen Âge, 105, 1999, p. 49-50.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

vain d’interdire à Tommaso Portinari de prêter encore à Charles le Téméraire,le montant des prêts accordés par Portinari au duc est estimé à environ156000 lb. par.67. En tant que gestionnaire des sommes importantes destinéesà payer la solde des troupes sous commandement ducal, Portinari jouissaitd’une forte position politique vis-à-vis de sa débitrice, la dynastie des ducs deBourgogne68. C’était l’effet, mais peut-être aussi la condition, du recours aucrédit externe de la part des ducs69. En 1476, Portinari semble être devenu unconseiller privé de Charles – beaucoup d’autres banquiers italiens ont obtenuun poste comparable au cours du XVe siècle70 –, et sa solvabilité devait assu-rer l’exécution de la politique militaire ducale. Quant on tient égalementcompte du fait que Tommaso avait pris à ferme d’importants revenus ducaux(c’est-à-dire le tonlieu sur la laine importée de Gravelines, et le monopole dela vente et l’achat de l’alun dans les Pays-Bas bourguignons), on constate quele poids politique du banquier florentin était énorme, à la fois sur le plan mili-taire et en matière économique. Il est peut-être exagéré de prétendre quePortinari tenait Charles le Téméraire pieds et poings liés. Reste que le ducdevait tenir compte des intérêts de son créditeur principal quand il définissaitsa politique économique, militaire, et surtout financière. Pour ses gains poli-tiques, et bien sûr aussi financiers, Bernard Chevalier, étudiant le recours aucrédit du roi de France Charles VIII, a constaté qu’à la fin du Moyen Âge, laguerre était « une bonne affaire pour les créanciers de l’État »71.

La mort de Charles sur le champ de bataille n’a pas apuré la dette de ladynastie bourguignonne envers Portinari, au contraire. Selon les travaux deMarc Boone, Portinari a pu influencer les décisions et tirer son épingle du jeudans le contexte d’incertitude et d’insécurité de la première moitié de l’année1477. Le 25 mars 1477, Marie de Bourgogne assignait les sommes emprun-tées à Portinari sur les revenus de l’alun et du tonlieu de Gravelines, un ton-lieu que Portinari avait pris à bail les années passées, aboli par les privilègesdéjà mentionnés de 1477, mais sournoisement réintroduit à partir de 148572.

54 JELLE HAEMERS ET BART LAMBERT

67. — R. DE ROOVER, The rise and decline, p. 348.68. — R. VAUGHAN, Charles the Bold, p. 259-260. Voir aussi R. WALSH, Charles the Bold and Italy(1467-1477) : politics and personnel, Liverpool, 2005, p. 122-133.69. — On peut établir un parallèle avec la position politique acquise auprès des rois de France parJacques Cœur et d’autres financiers d’envergure au XVe siècle. J. HEERS, Jacques Cœur, 1400-1456,Paris, 1997 ; B. CHEVALIER, « Du droit d’imposer et de sa pratique. Finances et financiers du roi sousle règne de Charles VIII », dans J. BLANCHARD (éd.), Représentation, pouvoir et royauté à la fin duMoyen Âge, Paris, 1995, p. 44-45. Pour les siècles suivants, voir R. BONNEY, The king’s debts.Finance and politics in France, 1589-1661, Oxford, 1981, p. 280-282.70. — Dino Rapondi, son frère Filippo, Bartolomeo Bettini et Marco Guidiccioni ont tous fait partiedu conseil ducal, tout comme le célèbre Giovanni Arnolfini, un autre créancier italien des ducs deBourgogne. J. BARTIER, Légistes et gens de finances au XVe siècle. Les conseillers des ducs deBourgogne Philippe le Bon et Charles le Téméraire, Bruxelles, 1955, p. 280-281.71. — B. CHEVALIER, « Le financement de la première guerre d’Italie », dans Ph. CONTAMINE,J. KERHERVÉ et A. RIGAUDIÈRE, L’impôt au Moyen Âge… I. Le droit d’imposer, p. 59.72. — M. BOONE, « Apologie d’un banquier », p. 50-51.

Doc

umen

t tél

écha

rgé

depu

is w

ww

.cai

rn.in

fo -

Kat

holie

ke U

nive

rsite

it Le

uven

-

- 13

4.58

.253

.57

- 13

/12/

2013

14h

22. ©

Uni

vers

ité L

ille-

3 D

ocument téléchargé depuis w

ww

.cairn.info - Katholieke U

niversiteit Leuven - - 134.58.253.57 - 13/12/2013 14h22. © U

niversité Lille-3

Pour assurer Portinari du remboursement de ses prêts en 1477, Maximiliend’Autriche a dû engager chez lui un joyau de grande valeur (« la riche fleur-de-lys de Bourgogne »). La pièce fut rachetée en 1500 par Philippe le Beaupour un montant de 4000 ducats et une quantité de laine anglaise, priximpressionnant qui servit à rembourser les prêts de Portinari. Dans ce cas pré-cis (mais d’autres exemples suivront), il apparaît clairement que les difficul-tés de remboursement ont gêné les ducs de Bourgogne dans le développementd’une politique financière autonome.