Pénurie argent-métal et crise monétaire au IIIe siècle après J.-C.

Transcript of Pénurie argent-métal et crise monétaire au IIIe siècle après J.-C.

Georges DepeyrotDominique Hollard

Pénurie d'argent-métal et crise monétaire au IIIe siècle après J.-C.In: Histoire & Mesure, 1987 volume 2 - n°1. Varia. pp. 57-85.

AbstractGeorges Depeyrot and Dominique Hollard. Metal Money Shortage and Monetary Crisis in the 3rd Century A.D. The systematicstudy and comparison of Roman monetary treasuries from the third century has revealed the major stages in the evolution oftitles, weights and especially quantities issued. Indicators of the volume and weight of these issues were combined to trace theevolution in the quantities of precious metals used for minting. One conclusion drawn was that this period was marked by a metalshortage, probable cause of the « monetary crisis of the 3rd century ».

RésuméGeorges Depeyrot et Dominique Hollard. Pénurie d'argent-métal et crise monétaire au Ille siècle après J.-C. L'étude et lacomparaison systématiques des trésors monétaires romains du Ille siècle permettent de dégager les grandes évolutions destitres, des poids, mais aussi et surtout des quantités émises. Lacombinaison des indices des volumes des émissions et des poids de fin offre la possibilité de suivre l'évolution des quantités demetal précieux utilisées pour les frappes. Il semble que cette période ait été dominée par une pénurie de métaf, quivraisemblablement fut à l'origine de la « crise monétaire du Ille siècle ».

Citer ce document / Cite this document :

Depeyrot Georges, Hollard Dominique. Pénurie d'argent-métal et crise monétaire au IIIe siècle après J.-C. In: Histoire &Mesure, 1987 volume 2 - n°1. Varia. pp. 57-85.

doi : 10.3406/hism.1987.1304

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/hism_0982-1783_1987_num_2_1_1304

Histoire & Mesure, 1987, II-l, 57-85

MESURE DE L'HISTOIRE

Georges DEPEYROT et Dominique HOLLARD

Pénurie d'argent-métal et crise monétaire au Ille siècle après J.-C.

/. La « crise du troisième siècle »

Depuis plusieurs années, les historiens de la monnaie s'interrogent de plus en plus sur l'importance des variations des émissions monétaires et sur leurs conséquences (1). Parmi les nombreux axes de recherche, plusieurs auteurs insistent sur le rôle important des mines dans l'approvisionnement du stock monétaire.

L'interprétation des phénomènes monétaires qui se déroulèrent du milieu du second siècle jusqu'au milieu du IVe siècle est certainement la question la plus importante de l'étude économique du Bas-Empire. En effet, le système monétaire du Haut-Empire se composait de trois séries de pièces émises en or, argent et bronze. Il avait été créé par Auguste et avait survécu sans grosse modification. Au cours du second siècle, les poids et les titres des monnaies d'argent et de bronze diminuèrent d'abord progressivement, puis plus brutalement, lors de réductions des titres ou des poids (2). Caracalla (212-217), vers 215, ajouta une nouvelle pièce au système augustéen, un double denier d'argent, pesant environ 5 grammes (contre 3,30 g pour le denier), d'un métal à 50 % d'argent (comme le denier) (3) qui fut émis en concurrence avec le denier et prit le nom d'antoninien. Cette nouvelle monnaie devint rapidement la pièce la plus importante du système monétaire. Elle supplanta le denier dès 238. La crise du troisième siècle résida en une série d'évolutions rapides qui détruisirent le système augustéen :

- les pièces d'or furent émises de façon de plus en plus irrégulière ; - l'antoninien vit ses poids et titres s'effondrer, alors que les

quantités produites augmentèrent ;

57

Histoire & Mesure

- les pièces de valeur inférieure à l'antoninien furent balayées par la baisse de la valeur intrinsèque de l'antoninien : ainsi disparurent les pièces de bronze.

On constate dans les dernières années du règne de Gallien, puis sous Claude II, un tassement de la production monétaire, mais ce ne fut qu'avec Aurélien que furent prises les mesures drastiques et tentée la reconstruction d'un système monétaire cohérent avec des espèces de plusieurs métaux. Par la suite, Diocletien, puis Constantin, reconstruisirent un véritable système monétaire, et la grande crise du Ille siècle s'acheva par la création du solidus.

Mais cette crise a-t-elle réellement existé ? Beaucoup d'auteurs lui ont conféré un rôle majeur dans les évolutions monétaire et politique (4) ; pour d'autres, elle ne fut qu'un phénomène marginal sans grande incidence sur les prix et l'évolution économique du monde romain (5). En réalité, la masse documentaire dont nous disposons est dramatiquement déséquilibrée. D'un coté furent découverts des centaines de trésors, des centaines de milliers de pièces, mais d'un autre les textes conservés ne donnent aucun document économique, aucune pièce importante relative à la production monétaire.

Les numismates commentent et analysent à chaque publication l'augmentation des quantités émises, les titres, les poids, retrouvent des pièces issues de mêmes paires de coins. La prolifération des ateliers monétaires destinés à suppléer les ateliers centraux est longuement décrite. Malheureusement, mis à part quelques tentatives (6), peu de chercheurs ont tenté de mener une analyse statistique des phénomènes regroupés sous le terme « crise du troisième siècle ».

Les publications récentes de nombreux trésors datables du troisième siècle après Jésus-Christ ont permis de renouveler une base de travail ancienne grâce aux nouvelles techniques de description des monnaies, aux progrès effectués ces dernières années dans le classement chronologique des émissions et aux attributions des frappes aux divers ateliers monétaires (7). Nous pouvons désormais envisager de synthétiser ces données et tenter d'essayer de comprendre sinon les moteurs, du moins les modalités des évolutions des frappes (8).

Il nous a dès lors semblé important d'analyser l'évolution des frappes, pour en dégager les caractéristiques principales du système monétaire et pour cerner d'un peu plus près la notion de crise du troisième siècle. L'analyse de cette période permet plusieurs interprétations de l'évolution économique du troisième siècle ainsi que des réformes des quatrième et cinquième siècles qui semblent n'avoir eu d'autre effet que d'éviter le déclenchement d'une nouvelle crise du type de celle du troisième siècle. Nous nous attacherons ici à l'étude clés grandes tendances et non à l'étude détaillée des phénomènes ni à la circulation monétaire. Nous avons aussi limité notre étude à la moitié occidentale de l'Empire pour laquelle nous disposons d'une masse importante de trouvailles.

Cette étude n'utilise pas de méthode statistique particulière. Les chiffres que nous proposons ont été calculés de façon assez simple. Il est vrai qu'en matière de reconstitution des émissions antiques nous nous

58

Georges Depeyrot et Dominique Hollard

heurtons à tant d'incertitudes qu'il serait délicat de proposer autre chose que des ordres de grandeur et des évolutions.

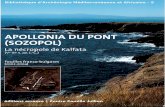

Carte de localisation des trésors utilisés 1. Agden, 2. Kaltby, 3. Cadeby, 4. Kirmington, 5. Rlby, 6. Child's Ercall, 7. Much Venlock, 6. Coleby, 9. Tattershall Thorpe, 10. Market Deeping, 11. Aldbourne, 12. Monkton Farleigh, 13. Cunetio, 14. East Mersea, 15. Blackmoor, 16. Hallingbourne, 17. Dorchester, 18. Beachy Head, 19. staples, 20. Grotenberge, 21. Brautteiler, 22. Bourg-Blanc, 23. Tôtes, 24. Butte de Varlencourt, 25. Bavai, 26. Mayence, 27. Morgat-en-Crozon, 28. Le Petit-Couronne, 29. Rouvroy- les- Merles, 30. Rocquencourt, 31. Saint-Mard, 32. Thibouville, 33. Creil, 34. Nleder-Rentgen, 35. Nanterre, 36. Bonneuil-sur-Marne, 37. Thiais, 38. La Blanchardière, 39. Forges-les-Bains, 40. Châtenay, 41. Saint-Mesmin, 42. Allonnes, 43. Rouilly-Sacey, 44. Bischoffsheim, 45. Malicorne, 46. Bazarnes, 47. Clamecy, 48. Clamerey, 49. La Vineuse, 50. Villerest, 51. Viuz-Faverges, 52. Baldersdorf, 53. Lectoure, 54. La Veoèra, 55. Sir- mium, 56. Singidunum, 57. Maravielle, 58. Gibraltar, 59. Çanakkale, 60. Smyrně, (Le trésor dit de «La région de Vernon» ne figure pas sur cette carte).

IL La documentation

Plus de 350.000 monnaies, provenant de 65 trésors ont constitué notre base de travail. Les monnaies ont été réparties en 12 périodes de durée inégale choisies selon des critères numismatiques. Les premières sont plus longues pour minimiser le rôle des donativa d'accession à l'Augustat des empereurs des années 238-253. Les périodes 6 à 8 ont été découpées suivant l'articulation des grandes émissions du règne de

59

Histoire & Mesure

Gallien, et les périodes 10 et 11 en fonction de la réforme monétaire d'Aurélien, le monnayage de ce dernier étant ainsi réparti sur deux périodes. Enfin, le règne de Probus est pris en compte, malgré sa durée, dans une seule période du fait de son homogénéité et de sa plus faible représentation dans la plupart des trésors.

La documentation brute est strictement inutilisable sans une pondération adéquate. Les totaux par période ont été ainsi divisés par le nombre de mois de la période considérée, ce qui permet d'obtenir un nombre de monnaies par an qui est à la base de notre étude. Nous avons traduit ces chiffres (nombre de monnaies/an) en indices, afin de mieux rendre compte de l'évolution des frappes.

Périodes

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

Début

Mai/Juill. 238 Mars 244

Oct./Nov. 249 Septembre 253

Début 256 Mi - 260

Début 263 Début 266

Août/Sept. 268 Sept./Nov. 270 Printemps 274

Juillet 276

Fin

Mars 244 Oct./Nov. 249 Septembre 253

Début 256 Mi - 260

Début 263 Début 266

Août/Sept. 268 Sept./Nov. 270 Printemps 274

Juillet 276 Sept./Oct. 282

Règnes

Balbin & Pupien - Gordien III Philippe I

Trajan Dèce Valérien & Gallien

» » Postume/Gallien seul

» » » »

Claude II/Lél. - Mar. - Victorin Aurélien/Victorin - Tétricus Aurélien - Tacite - Florien

Probus

Nombre de mois

69 66 46 28 54 30 36 32 25 42 27 74

Les trésors utilisés ont été choisis en fonction de la qualité de leur publication afin de permettre une utilisation maximale des informations et de minimiser les erreurs dans la répartition par atelier et le classement par émission des monnaies. Ils sont donc pour la plupart récents bien que nous n'ayons pas négligé les trésors plus anciens dont l'importance numérique (Dorchester, La Vénéra) et/ou la qualité de publication (La Blanchardière, Nieder-Rentgen, La Vineuse II) permettent une prise en compte satisfaisante. Nous avons utilisé pour le classement des monnaies et la chronologie des règnes, outre les ouvrages de références usuels (RIC, Elmer, Bastien (9)), des publications plus récentes (10), partielles ou non, afin de suivre au plus près les acquis de la science numismatique.

Nous nous sommes efforcés de réduire le déséquilibre numérique existant dans la documentation disponible entre les trésors ayant un terminus antérieur à 260 et ceux ayant un terminus compris entre 260 et 282. Nous avons donc comptabilisé autant que possible des monnaies provenant de thésaurisation dont une part importante est antérieure à 238 (Nanterre, Singidunum, Smyrně, Villerest, Viuz-Faverges). Dans le même esprit, nous avons intégré des monnaies provenant de trésors ayant un terminus postérieur à 282 (Bazarnes, Maravielle, Nieder- Rentgen, Sirmium, La Vénéra). Il convient également de signaler que nous avons inclus dans notre étude à titre indicatif, en plus des ateliers

60

Georges Depeyrot et Dominique Hollard

rhénans, gaulois et italiens qui en constituent la substance, les deux ateliers danubiens de Siscia et Viminacium dans la mesure où ceux-ci ont eu à un moment ou à un autre (périodes 3 à 5 pour Viminacium, périodes 6 à 12 pour Siscia) un impact sur la circulation monétaire en Occident qu'il est impossible de négliger. Il faut néanmoins dans ce cas et en l'absence d'un nombre suffisant de trésors danubiens, utiliser avec circonspection les données quantitatives concernant ces ateliers (11).

Enfin, la lecture correcte des tableaux de répartition par périodes nécessite l'emploi d'un certain nombre de correctifs :

- De façon générale, les imitations ont été comptées dans la même période que les types imités.

- Pour l'atelier de Rome, la disproportion entre les périodes 9 et 10 est un peu exagérée par la comptabilisation des Divo Claudio dans le règne de Claude II/Quintille alors qu'ils sont à attribuer en partie sinon en totalité au début du règne d'Aurélien. Toutefois, ces monnaies de consécration n'ont pu être frappées (du moins les exemplaires officiels) longtemps après le début de 271, l'atelier de Rome étant fermé par Aurélien durant l'été 271 (12). Par ailleurs, une majorité de trésors dénombrent conjointement les Divo Claudio officiels et leurs imitations, ce qui entraîne une surestimation des frappes officielles et une sous- estimation des frappes irrégulières.

- Pour les ateliers de Cologne et de Trêves, une partie des monnaies officielles de Victorin attribuées à la période 10 ont en fait été frappées à la fin de la période 9, la fin du règne de Quintille survenant probablement au cours de l'importante émission III de Victorin à Cologne (Pax Aug V/*, Invictus*/ ) ; l'ensemble des monnaies de Victorin devant en fait se répartir entre les deux périodes dans les proportions 1/3, 2/3.

- Pour Tétricus, une majorité des imitations comptabilisées dans la période 10 proviennent de trésors qui ont été abandonnés plus tardivement. Ces monnaies ont été frappées sous les règnes de Tacite et Probus (essentiellement entre 275 et 280) (13). La nécessité d'attribuer toute monnaie à un atelier nous a amenés à répartir les imitations entre Cologne et Trêves suivant qu'elles s'inspiraient de revers attribuables à l'un ou à l'autre de ces ateliers. Pour les revers communs aux deux ateliers (Salus Aug : Elmer 779 et 788) ainsi que pour les monnaies dont l'état ne permet pas une identification précise, nous avons opéré une répartition entre les deux ateliers au prorata des imitations attribuables dans chaque trésor. Cette opération explique les légères différences de comptabilisation qui peuvent exister avec les publications d'origine.

III. La production de monnaies officielles

a. Les quantités

Nous désignerons par « monnaies officielles » les productions des ateliers gallo-romains et romains, c'est-à-dire toutes les frappes à l'exclusion des imitations.

61

Histoire & Mesure

L'évolution des frappes a été calculée sur la base de l'indice 100 production annuelle de la période 1 (238-244) :

Evolution des frappes des monnaies officielles

Périodes

1 2 1 + 2

3 4 3 + 4

5 6 5 + 6

7 8 7 + 8

9 10 9 + 10

11 12 11 + 12

Années

238/244: 244/249:

249/253: 253/256:

256/260: 260/263:

263/266: 266/268:

268/270: 270/274:

274/276: 276/282:

Indice

100 84

88 131

132 316

277 937

841 1376

147 115

Moyenne

92

110

224

607

1109

131

La production monétaire qui semble être restée stable de 238 à 260 environ a augmenté à trois reprises :

- en 260, le volume des émissions triple brutalement, - en 266, il est multiplié par 2.5, - en 270, il est multiplié par 2.

62

Georges Depeyrot et Dominique Hollard

Enfin, en 274, la production s'effondra et elle se stabilisa à un niveau 10 fois moindre. En fait, cette chute est encore plus brutale si nous excluons le trésor de La Vénéra de nos calculs : la moyenne des périodes 11 et 12 s'établit à 25, soit une chute de 45 fois.

1500

1000_

500 _

100 -

GRAPHIQUE № 1 Indices de la production de monnaies officielles, toutes monnaies comptées

(100 = production annuelle de pièces dans la période 238-244). Histogramme : indices.

Courbe : moyenne mobile à deux termes.

63

Histoire & Mesure

TABLEAU DU NOMBRE DE MONNAIES PAR AN DANS NOTRE ÉCHANTILLON

Période

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

Nbre m. /an

2 339 1 971 2 062 3 085 3 084 7 381 6 485

21 910 19 663 32 189 3 429 2 698

Rome

2 339 1 971 2 062 3 085 2 007 1 912 2 171

18 162 14 366

325 1 122 957

Milan

137 421

1 387 1 182 1 887 1 109

Cologne

912 5 010 2 772 1 899 2 320

18 580

Trêves

315 11 402

Lyon

539 327

Tic

977 702

Le rôle des deniers dans ces émissions peut être tenu comme négligeable : ils ne représentent même pas 1 % des émissions de la première période (238-244) et à peine 3 % de l'avant-dernière (274-276), pendant les deux seuls moments où ils ont un impact quantifiable dans la circulation.

b. La part des ateliers

- Rome

Rome est l'atelier le plus important de la zone occidentale : il a émis près de la moitié des pièces de notre échantillon. Cependant, la majeure partie des monnaies romaines (plus de la moitié des pièces) a été frappée entre 266 et 270, plus particulièrement entre 266 et 268, c'est-à-dire dans les dernières années du règne de Gallien. Par contre, Aurélien mit un terme à ces vastes frappes, dès son arrivée au pouvoir. Nous avons effectué les calculs avec et sans les gros trésors (plus de 20.000 pièces). La forte baisse de l'apport romain dans le trésor de Cunetio, entre autres, en période 9 influence nos calculs sans toutefois trop les modifier (100 = indice de la production annuelle de la période 238-244).

Période Indice de production/an Idem, sans les gros trésors

1 238/244 100 100 2 244/249 85 79 3 249/253 81 86 4 253/256 122 71 5 256/260 86 35 6 260/263 82 68 7 263/266 93 99 8 266/268 784 929 9 268/270 619 1 276

10 270/274 14 13 11 274/276 48 24 12 276/282 41 19

64

Georges Depeyrot et Dominique Hollard

Le calcul par indice, sans les gros trésors, fait moins ressortir la baisse des frappes des années 250, sans modifier sensiblement le schéma général. La pointe en période 4 (253-256) dans l'indice global est due au trésor de Gibraltar ; de même la baisse relative entre la période 8 (266- 268) et la période 9 (268-270) est due à l'enfouissement des gros trésors. Ces anomalies sont corrigées dans le tableau dressé sans les très gros trésors qui donne une évolution plus régulière.

- Milan

Nous avons appliqué le même type de calcul à l'atelier de Milan (100 = indice de la production annuelle de la période 256-260 - en fait, de 259 à 260).

Période Indice de production/an Id. sans les gros trésors

5 6 7 8 9

10

256/260 260/263 263/266 266/268 268/270 270/274

100 147

1 293 1 105 1 759 1 034

100 438

1 848 2815 5 803 1 148

Les émissions monétaires de Milan progressent plus rapidement que celles de Rome. Contrairement à Rome, le rythme des productions ne se stabilise que dans les années 270-274. Les calculs avec et sans les très gros trésors diffèrent, bien entendu, mais leur évolution est, somme toute, similaire : la baisse de l'indice en période 8 (266-268) découle de la fin de la thésaurisation du gros trésor de Gibraltar.

Le rôle réel de Milan est toutefois assez réduit. La production milanaise ne représentait guère que le dixième de celle de Rome. L'atelier ferma lors des réformes d Aurélien, pour être relayé par celui de Ticinum.

- Cologne et Trêves

Les deux ateliers gaulois contribuèrent à l'alimentation monétaire du nord de la Gaule. Ils ont émis à peu près autant que celui de Rome. Les premières frappes ont été importantes, sans doute soutenues par les métaux de Grande-Bretagne et le stock monétaire gaulois (14), mais le rythme baissa rapidement. Ces premières frappes correspondent à la réorganisation des camps militaires sur le Rhin et aux premières grandes invasions germaniques sous Valérien et Gallien, puis aux premières frappes de Postume qui prit le pouvoir en 260 pour refouler les envahisseurs.

Les évolutions des indices sont semblables, avec les gros trésors et sans. Le volume des émissions augmenta très fortement en 270/274, et ces

65

Histoire & Mesure

ateliers émirent beaucoup plus (jue tous les autres ateliers à n'importe quel moment : alors que les ateliers italiens avaient pratiquement stoppé leurs productions, ceux de Gaule développaient les leurs. Le tassement des émissions monétaires dans les années 263-270 pourrait être mis en relation avec la volonté de maintenir le titre des pièces à un niveau élevé (plus élevé qu'en Italie).

Cologne (100 = indice de la production annuelle de la période 256-260)

Période Indice de production/an Idem, sans les gros trésors

5 256/260 100 100 6 260/263 549 310 7 263/266 303 269 8 266/268 208 218 9 268/270 254 217

10 270/274 2 036 2 091

Trêves (100 = indice de la production annuelle de la période 256/260)

Période Indice de production/an Id. sans les gros trésors

9 268/270 100 100 10 270/274 3 643 5 143

- Les imitations

L'évolution de la production des imitations suivit celle des types officiels. Les imitations apparurent en grand nombre vers 260-263 (période 6), lorsque les frappes se développèrent, puis augmentèrent très fortement dès 268-270 (période 9) et explosèrent en 270/274 (période 10). Cependant, il faut noter que les imitations des monnaies des années

Périodes Indice de la production/an

3 2 3 8 8

254 188 240

1 755 7 154

0 0

66

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

238/244 244/249 249/253 253/256 256/260 260/263 263/266 266/268 268/270 270/274 274/276 276/282

Georges Depeyrot et Dominique Hollard

268/270 reprirent des types romains (Gallien, Claude II et surtout Divo Claudio), tandis que celles imitées des monnaies des années 270/274 reprirent les types gaulois. Comme pour le quatrième siècle, nous pensons que la hausse des frappes liée à une refonte spéculant sur le titre entraînait des productions de copies de faible aloi. De même l'arrêt des émissions entraîna une crise de manque de numéraire provoquant la frappe d'imitations de nécessité. Les titres et poids de ces monnaies étaient très faibles.

IV. Les titres et les poids

Les pièces d'argent du troisième siècle ont subi des réductions des titres et des poids. Nous avons, par période, calculé le poids moyen et le titre moyen des émissions monétaires. A partir de 260, nous avons distingué les émissions des ateliers placés sous autorité romaine et de ceux placés sous l'autorité des empereurs gaulois (15) :

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11 12

Périodes

238/244 244/249 249/253 253/256 256/260 260/263 Emp. romain Emp. gaulois 263/266 Emp. romain Emp. gaulois 266/268 Emp. romain Emp. gaulois 268/270 Emp. romain Emp. gaulois 270/274 Emp. romain Emp. gaulois 274/276 276/282

Titre relevé

47.7 °7o 44.09 % 39.26 %

37 % 27.19 %

11.44 % 16.25 °7o

8.5 °/o 17 %

3.7 °/o 10.89 %

2.73 % 1.9 °/o

2.85 % 1.25 % 4.93 % 4.24 %

143 ex. 88 ex.

165 ex. 14 ex. 70 ex.

48 ex. 46 ex.

74 ex. 15 ex.

37 ex. 30 ex.

89 ex. 53 ex.

775 ex. 47 ex. 16 ex. 14 ex.

Poids

4.65 g. 143 ex. 4.08 g. 88 ex. 3.27 g. 165 ex. 3.42 g. 33 ex. 3.34 g. 116 ex.

2.75 g. 335 ex. 3.20 g. 1 080 ex.

2.50 g. 1 864 ex. 3.16 g. 286 ex.

2.72 g. 8 296 ex. 3.39 g. 440 ex.

2.75 g. 1 650 ex. 2.68 g. 556 ex.

3.48 g. 624 ex. 2.46 g. 1 316 ex. 3.82 g. 1 905 ex. 3.83 g. 2 200 ex.

Poids de métal fin

2.22 1.80 1.28 1.27 0.90

0.31 0.52

0.212 0.53

0.10 0.36

0.075 0.05

0.099 0.04 0.19 0.162

V. Production monétaire et stock d'argent

Nous pouvons obtenir une estimation de la production d'argent monnayé en multipliant les indices de production de monnaies des ateliers par période, par le poids de fin des monnaies. Le chiffre obtenu

67

Histoire & Mesure

permettra sous forme d'indices de cerner l'évolution du stock d'argent monnayé :

1 2 3 4 5 6

7

8

9

10

11 12

Période

238/244 244/249 249/253 253/256 256/260 260/263

263/266

266/268

268/270

270/274

274/276 276/282

Nbre/an

100 84 88

131 132 316

277

937

841

1 376

147 115

Rome ou Gaule

30 °7o 70 % 55 °7o 45 °7o 90 % 10 % 85 % 15 % 5 °/o

95 %

Rome Rome Rome Rome Rome Rome Gaule Rome Gaule Rome Gaule Rome Gaule Rome Gaule Rome Rome

Pds fin

2.22 1.80 1.28 1.27 0.90 0.31 0.52 0.21 0.53 0.10 0.36 0.07 0.05 0.099 0.04 0.19 0.16

Chiffre Total

222 151 113 166 120 30

115 32 66 84 34 50 6 7

52 30 18

Pour tenter de transformer ces données en évaluation du stock de métal pur mis en circulation, il nous aurait fallu prendre en compte les émissions de deniers, si faibles soient-elles. Leur très faible representation (0.77 % des monnaies émises à Rome en période 1 -238/244-) nous aurait amenés à effectuer des corrections (augmenter de 0.38 % le nombre d'antoniniens de cette période) tellement minimes que nous avons préféré négliger ces pièces. L'évaluation que nous pouvons proposer du stock d'argent monnayé par période pour la troisième siècle s'établit donc ainsi :

dont Estimation globale

Période ateliers romains ateliers gaulois

Estimation Indice Estimation Indice Estimation Indice

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

238/244 244/249 249/253 253/256 256/260 260/263 263/266 266/268 268/270 270/274 274/276 276/282

222 151 113 166 120 145 98

118 56 59 30 18

100 68 51 75 54 65 44 53 26 25 13 8

30 14 84 50 7

14 14 38 22

3

115 66 34 6

52

52 30 15 3

23

68

Georges Depeyrot et Dominique Hollard

100-

50 - N Ч

\

VI. Interprétation historique

L'étude des productions de monnaies d'argent permet donc de mettre en évidence un phénomène de disparition de Г argent-métal tout au long du troisième siècle. Cette crise a dû commencer vers le milieu du second siècle, lorsque les romains ne furent plus en position de repousser les envahisseurs barbares. Elle s'est aggravée lorsque les difficultés militaires obligèrent les empereurs à augmenter leur production de monnaies sans pouvoir obtenir le métal nécessaire à ces émissions massives. La volonté très nette des Sévères d'expédier les monnaies vers les régions où les armées étaient en activité, laissant les anciennes monnaies circuler en Gaule, était la preuve des difficultés de ces empereurs à alimenter l'Empire en monnaies nouvelles. L'impasse financière dans laquelle il se trouvait obligea Caracalla à créer l'antoni- nien. Par la suite, les empereurs furent amenés à reprendre sur le marché les masses de deniers encore en circulation pour émettre de larges émissions d'antoniniens. Concurrencé par les thésauriseurs, l'Etat se trouva acculé à émettre des monnaies en nombre de plus en plus important pour financer les guerres avec un stock d'argent de plus en plus réduit.

Le cas de l'Empire gaulois est tout à fait symptomatique de cette évolution. Postume, maîtrisant des mines de Grande-Bretagne put

69

Histoire & Mesure

émettre de grandes émissions de bonnes pièces d'argent, lourdes et de bon titre. Il a aussi pu refondre les pièces encore en circulation en Gaule ou dans les territoires germaniques (16). Par la suite, au fur et à mesure de l'augmentation des besoins et de l'épuisement des réserves, Postume, puis ses successeurs, furent obligés d'émettre des pièces de plus en plus légères ou de faible titre, jusqu'aux méchantes émissions de Tétricus.

A l'inverse, la sécession gauloise, en privant Rome d'un apport métallique et en augmentant les besoins militaires conduisit Galhen à réduire considérablement le poids de fin des monnaies des ateliers italiens.

Rien ne nous permet de penser que l'évolution des frappes des monnaies d'or fut différente. La déperdition pondérale que nous pouvons remarquer (17), montre que les empereurs ont été tentés de maintenir une parité entre les espèces d'argent et d'or. Les analyses montrent que la pénurie de métal toucha aussi l'or. On fondit alors des objets divers (18).

La restauration du système monétaire ne s'effectua pas sans difficultés. La première grande tentative fut celle d'Aurélien. Pour stopper la baisse des poids de fin, Aurélien émit une bonne monnaie de bronze argenté, lourde, dont la teneur en argent était fixée à un taux stable et dont le titre était clairement inscrit au revers de la monnaie. De même, Aurélien recréa des monnaies d'or et argentées avec, sans doute, des relations fixes entre les pièces.

Les réformes de Dioclétien reprirent les mêmes principes que ceux qui avaient inspiré Aurélien : bonne monnaie de bronze argenté, bonne monnaie d'argent stable, monnaie d'or pur. Malheureusement, il fut obligé d'augmenter le rythme des émissions, baissant le titre des bronzes, comme le montre l'étude des trésors (19). Dioclétien avait commis la même erreur qu' Aurélien : établir des relations fixes et fermes entre les monnaies, fixer le pouvoir libératoire d'une monnaie de façon claire. Il fut obligé de revoir le pouvoir libératoire des monnaies (20). Il a fallu attendre Constantin pour que l'Etat retrouve de nouvelles sources d'or (or des temples, confiscations) puis ses fils pour que l'on découvrit de nouvelles sources de métal (21). Les empereurs admirent alors qu'il fallait s'abstenir de lier les monnaies courantes (argent et bronze argenté) à la monnaie d'or, qui par le fait même devenait « flottante ». La valeur de la monnaie était liée pour une large partie à la valeur marchande du métal.

Ainsi, l'approche quantitative des émissions monétaires antiques permet de mieux cerner l'évolution des frappes. Elle permet d'éclairer d'un jour nouveau les émissions et la crise du troisième siècle qui paraît être la conséquence de la pénurie de métal blanc.

Georges DEPEYROT* et Dominique HOLLARD** * CNRS,** Cabinet des Médailles

70

Georges Depeyrot et Dominique Hollard

Tableau de totalisation

i Périodes 1 Attlitrs

1 C0L06NE 1 Total officielles 1 Tottl iiitations

1 TRÊVES 1 Total officielles 1 Total iiitations

1 LYON 1 Total officielles 1 Total iiitations 1 1 MILAN I 1 Total officielles | 1 Total iiitations I 1 TICINUH 1 Total officielles

1 ROK 1 Total Antoniniens 1 Total Deniers 1 Total iiitations

1 SISCIA 1 Total officielles

1 VIrilNACIUrT 1 Total officielles

1 Enutbli 1 des » tellers 1 Total officielles 1 Total iiitations 1 Total off.* nit.

1

- -

-

13345 104 20

13449 20

13469

2

- -

- -

-

10838 1

10

-

-

10839 10

10849

3

- -

7170 0

11

736

7906 11

7917

4

- -

-

-

6624 0

18

-

574

7198 18

7216

5

4106 30

610 0

-

9033 0 5

120

13869 35

13904

6

12527 629

- -

-

1053 1

4781 0 6

91

-

18452 636

19088

7

8316 533

-

-

4163 4

6513 1

27

461

-

19454 564

20018

8

S065 219

-

3154 8

-

48432 28

413

1748

58427 640

59067

9

4835 124

652 5

-

3932 43

29931 0

3484

1628

-

40978 3656

44634

10

65032 16437

39909 8595

3882 0

1136 0 6

2703

-

112662 25038

137700

11

1213 1

2198

2526 95 0

1683

-

7715 1

7716

12

2018 1

-

4335

5904 0 0

4383

-

16640 1

16641

1 TOTAL 1 1 1 1

| 99881 1 17972 1 1 1 1 40561 1 8600 1

3231 1 2 1

16794 1 56 1

6533 1

146233 1 229 1

4000 1

12697 1

1430 1

327589 1 30630 1

1 358219 1

71

Histoire & Mesure

Tableau de totalisation (sans les trésors > à 20,000 tonnâtes)

1 Périodes 1 1 Ateliers

1 CDL06NE 1 Total officielles I ! Total ititations 1 1 1 TRÊVES 1 Total officielles 1 Total iiitations

LYON 1 Total officielles i 1 Total iiitations 1 1 1 MILAN 1 Total officielles 1 ! Total iiitations 1 1 1 TICIWIH ! Total officielles 1

RODE Total Antoniniens i 1 Total Deniers i i

1 Total iiitations 1 ! SISCIA Total officielles

1 VIHINACIUH 1 Total officielles 1 i Enmbli 1 an itêlitrt ! Total officielles 1 1 Total iiitations ! Total off,* iiit.

1

-

5108 89

6

5197 6

5203

2

3884 0 4

3884 4

3888

3

-

-

2888 0 4

-

408

3296 4

3300

4

-

1459 0 3

2)1

1670 3

1673

5

2998 4

109 0

1421 0 5

54

4582 9

4591

6

5165 4

265 0

1506 0 4

34

6970 8

6978

7

5378 234

-

1343 4

-

2640 0

12

181

-

9542 250

9792

8

3874 68

-

1814 7

21953 14

303

1077

28732 378

29110

9

3012 65

416 3

-

2928 8

23619 0

3294

1255

31230 3370

34600

10

58097 16136

36125 8492

- -

973 0

-

390 0 5

1071

-

96656 24633 121289

11

- -

1018 1

-

318

478 67

0

318

2199 1

2200

12

-

-

1507 1

703

1034 0 0

593

-

3837 1

3838

TOTAL 1

78524 1 16511 1

36541 1 8495 1

2525 1 2 1

7432 1 19 1

1021 1

66380 1 170 1

3640 1

4529 1 1 1 1 1

673 1

1 197795 1 28667 1

226462 1 1

72

Georges Depeyrot et Dominique Hollard

I COLOGHE AntoBinlanl

Agden Aldbourne Allonnes I Allonnes II Baldersdorf Bavai Bazarnes Beachy Head 1961 Beachy Head 1973 Bischoffsheim Blackmoor La Blanchardière Bonneuil Bourg-Blanc Brauweiler Butte de Varlencourt Cadeby Çanakkale Ch&tenay Child's Ercall Clamecy

Clamerey Coleby Creil I Creil II Cunetio Dorchester E. Mer sea Étaples Forges-les-Bains Gibraltar Grotenberge Hollingbourne Kirmington Lectoure I Mal i cor ne

JCaltby Maravlelle Market Deeping Mayence Xonkton Farleigh Morgat-en-Crozon Kucfi Venlock Hanterre Hieder-Rentgen Le Petit-Couronne Région de Ver non Riby Rocquencourt Rouflly-Sacey Rouvroy-les-Merles Saint-Xard I Saint-Mesmin Singidunun Sirmium Smyrně Tattershall Thorpe Thiais Thibouville Tôtes La Venèra Villerest La Vineuse II La Vineuse III Viuz-Faverges

5 _

11 64 11 5 1 1 1 9 7 1 58 21 1 1 _

100 1 1 — 1 423 1 1 1 143 1 2 1 646 266

1 413 1 196 1 209 1 137 1 3 1 16 1 61 1 11 1 197 1 1 1 40 1 1 1 2 1 — 1 350 1 1 1 498 1 85 1 — 1 -

1 3 1 — 1 85 1 — 1 22 1 1 1

+1

+1

+26

+1

+1

6 4 61

118 33

6 22 23 31 4 126 75 2 6 —

112 3 — — 3 +4 2

13 7294+625 —

4 628 1 65 377 387 13 45 105 54 364 1 1 130 6

2 1140

17 984 133 —

-

2 2 2 118 3 — 4 1

7 5 44

143 32 1 —

16 16 14 19 8 93 56 3 4 5 _

132 3 3 —

12 2 13

2930 — 3 1001 1 6 379 375 14 25 126 61

200 3 134 9

3 4 1127 19 1092 61 :

6 7 1 97 2 —

4 2

+17 +2 +8

+1 +1

+11 +2

+1 +4

+11 +2 +299

+26

+2

+24

+17 +1

+3 +1 +88 +2

+7

+2 +1

8 13 62 23 26

1 17 15 29 25 6 99 96 3 — 4

4 2 —

■ 3 13 1184

721 2 2 1105 307 13 17 63 66 193 —

3 101 6 2 5 732

10 — — — —

7 9 —

63 5 — 5 3

+8 +2

+5

+13

+5

+2 +1 +151

+1

+1 +17

+5 +1

+2

+5

9 39

103 — 66

2 1 57 64 97

267 48 186 46 13 26 48 —

— 45 4 —

84 29

1815 — 7 —

10

175 127 36 24 115 182 — 47 61 39

6 10 520 201 —

2 — 17 -

77 44 2 58 8 —

15 12

+2

+1 +2 +15

+3

+26

+59

+1

+6

+1 +4

+4

10 977 1854

1138 34 4 2507

2535 3360 8974 3379 166 72 1299 595 579 15

1228 542 -

2945 376

6891 — 225 320 —

— 1214 3524 152 33 1221 756 -

1332 161 984

+41 1 +89 1 +3331 +34 1 +2 1 +8 1 1-24 1 +4571 +515\ +4 1 +2 1 +26 1 +33 1 +4 1

+15 1 +710\ +350\ +33 1 +29 il

+J33I

+117\ +136\ +28 1 +10 1

+9 1 +32 1 +10 1 +18 1

323 +1 6261 634+25341 20 5609 —

+52 1 +ЗШ

268+J74ÔI - 1503 77

2232 2264 5 61 44 —

+661\ +732

+160\ +408\ +3 1 +10 i

1227+26541 1373 +2237\ 1

73

Histoire & Mesure

1 1 1 TRÊVES 1 1

Agden Aldbourne Allonnes I Allonnes II Baldersdorf Bavai Sazarnes Beachy Head 1961 Beachy Head 1973 Biscboffshela Blackaoor L>a Blanchardière Bonneu i 1 Bourg-Blanc 3r nu we i 1er Butte de Warlencourt Cadeby çanakkale Châtenay Child's Ercall Claaecy Clamerey Coleby Creil I Creil II Cunetio Dorchester E. Mersea Értaples Forges- 1 es-Ba i пз Gibraltar Grotenberge

1

9 7

28 - 10 - - -

11 11 32 +2 49 12 8

11 1 6 5 - 7

9 +1

234 +2 -

2

10 633

1141 - 803 - 38 2

1214 1216 1098 6062 2141

62 33

696 504 320

15 - 877 377 -

1824 - 206

3749 - 124 - 241 -

-

1 ■ 1

+33 1 +46 1

1 +203\

1 +22 1

1 +1 1 +2 1

1 +2451 +3651 +1 1

1 +15 1 +34 1 +2 1 +4 1

1 +7 1 +4741

1 +11 1\

1 +7 1 +1ÙO\

1 1 1

+95 1 1 1

Antoniniani

Hollingbourne Kirmlngton Lectoure I Hal i corne Xaltby Karavielle Market Deeping Xayence Monkton Farleigh Kor gat-en-Crozon Much Venlock Hanterre Hieder-Rentgen Le Petit-Couronne Région de Vernon Riby Rocquencourt Rouilly-Sacey Rouvroy-les-Herles Saint-Mard I Saint-Mesain Singidunum Siraiun Smyrně Tattershall Thorpe Thiais Thibouville Tôtes La Venèra Villerest La Vineuse II La Vineuse III Viuz-Fa verges

9 30 15 7

24 - 26 - 7 5 4 - 1 2

22 27 -

3

-

15 8 - 9 2 - 2 - -

1 10 1 1 1 803 +79 13350 +55 1 161 +17 1 15 1 1 892 +3 1 - 1 1 397 1 - 1 1 879 +5 1 1 112 +4 1 681 +11 1 1 - 1 1 174 +Ô61\ 1 392+1167 1 48 +J00I 12434 +98 1 1 - 1 1 134 +i 0391 1 11004 +2661 1 35 +434 1 - 1 1 - 1 1 - 1 11392 +fl6 1 11482 +2211 1 5+2 1 1 55 1 1 35 +3 1 1 - 1 1 951 +i 2631 I11O2+Í006I 1 - 1

74

Georges Depeyrot et Dominique Hollard

1 1 1 LYON I I 1

Agden 1 Aldbourne Allonnes I Allonnes II Baldersdorf Bavai Bazarnes Beachy Head 1961 Beachy Head 1973 Bischoffsheim Blackmoor La Blanchardière Bonneuil Bourg-Blanc Brauweiler Butte de Varlencourt Cadeby çanakkale Chitenay Child's Ercall Clanecy Clanerey Coleby Creil I Creil II Cunetio Dorchester E. Mer sea Êtaples Forges-les-Bains Gibraltar Grotenberge

11 1

2 - - - - 2 3 -

123 - - 1

2 - -

♦7 - - - - - - - -

1

12 1

1 - - - - -

10

168

1 - - -

3 - -

56 - - - - -

I 1

1 - 1

Antoninianl

Hollingbourne Kirmington Lectoure I Mal i cor ne Maltby Maravielle Market Deeping Mayeace Konkton Farleigh Morgat-en-Crozon Much Venlock Janterre lieder-Rentgen Le Petit-Couronne Région de Ver non Ri by Rocquencourt Rouilly-Sacey Rouvroy-les- Merles Saint-Mard I Saint-Mesmin Singidunum Sirmium Smyrně Tattershall Thorpe Thiais Thibouville Tôt es

1 La Venèra 1 Villerest I La Vineuse II 1 La Vineuse III

Viuz-Fa verges

11

5 359 +1

2 T- 54 34

10

18

141

25 -

- - - 1 -

129 -

1 27 | 1 195 1

1 - 1 33 1

12 1

2 1 19 1 5 1

68 1 74 1

26 1 1

13 1 I

757 1 1

1 1 2 1

1 - +1\

1 1 1 1

4 1 1

65 1 1 - 1 1 98 1 1 - 1 1 511 1 1 - 1

1 1 134 1

75

Histoire & Mesure

MILAN

Agden Aldbourne Allonnes I Allonnes II Baldersdorf Bavai Bazarnes Beachy Head 1961 Beachy Head 1973 Bischoffsheim Blackmoor La Blancbardière Bonneuil Bourg-Blanc Brauweiler Butte de Varlencourt Cadeby Canakkale Châtenay Child's Ercall Clamecy

Clamerey Coleby Creil I Creil II Си net i o Dorchester E. Kersea Étaples Forges-les-Bains Gibraltar Grotenberge Hollingbourne Kirmington Lectoure I Malicorne

Maltby Maravlelle Market Deeping Mayence Xonkton Farleigh Morgat-en-Crozon Much Venlock lanterre Sieder-Rentgen Le Petit-Couronne Région de Vernon Riby Rocquencourt Rouilly-Sacey Rouvroy-les-Merles Saint-Hard I Saint-Xesmin Singidunum Siraium Snyrne Tattershall Thorpe Thiais Thibouville Tôtes La Venèra Villerest La Vineuse II La Vineuse III Viuz-Faverges

1

5<») 1 1 1 1 — - — - 1 4 — — 4 — — — —

1 2 — - 1

1 1 225 6 1 —

1 2 1 — 1 266 1 9 1 5 1 1 1 12 —

1 3 _ 1

I — 43 1 —

1 10 — — _ :

i i i — i i

4 2

6 2 4 1 6 6 7 7 4 8 7 1 11 4 1 6

2

3 3 399 +1

2 2 377 4 13 6 34 3 8 3

7 2 7

57 10 13

1 2

3 1 2

12 1 1

Antoniniani

7 23 23

2 30 38 47

2 45 42 66 75 11 43 23 12 11 17

1 - 13 4 33 +3 21

1232 — 4 • 3 4

1440 14 24 51 98 30 49 1 20 12 +1 23 10 48

184 101 3

3 4

2 22 27 10 9

148 2 3

8 15 55 49 61 85

2 67 97 162

104 54 59 17 14 11 18 -

21 2 _

60 +6 21

973 +1 — 6 1 8

161 6 43 82 74 50 29 1 22 24 34 20 82 —

107 109 —

4 - 9

3 30 +1 44 14 14

206 13 11

9 27 89 +1 — 62 40

183 11 86 89 311

216 154 +3 52 29 22 40 34

118 - 37 14 —

102 39

460 +30 — 15 — 7 — —

47 109 91 41 37

1 31 46 35 39

161 +1 7 43

161 — 5 —

26

:

51 84 58 24 544 +5

28 26 +3

10

1 — 2 1

18 1 11 7 1 15

63 1 13 1 10 4 1 — 9 - 3 1 • 4 2 1 1 —

1 7 1 33 1 — 10 1

243 I

5 3 4

172 — 4 7

258

7 39

2908 1

13

(♦)L' atelier de Milan entrant en activité courant 259, il faut attribuer à la période 5 une durée de 12 mois.

76

I TICIirUM I

Georges Depeyrot et Dominique Hollard

Antoniniani

Agden Aldbourne All cranes I Allonnes II Baldersdorf Bavai Bazarnes Beachy Head 1961 Beachy Head 1973 Bischoffsheim Blacknoor La Blanchardière Bonneuil Bourg-Blanc Brauweiler Butte de Variencourt Cadeby Çanakkale Châtenay Child's Ercall Clamecy Clanerey Coleby Creil I Creil II Cunetio Dorchester E. Mersea étaples Forges-les-Bains Gibraltar Grotenberge

11

37

10

12

59

Hollingbourne Kirnington Lectoure I Kal i corne Maltby Maravielle Market Deeping Mayence Monkton Farleigh Morgat-en-Crozon Much Venlock lanterre li eder-Rentgen Le Petit-Couronne Région de Vernon Ri by Rocquencourt Rouilly-Sacey Rouvroy-les-Merles Saint-Hard I Saint-Kesnin Singidunum Sirmiun Smyrně Tattershall Thorpe Thlais Thibouville Tôtes La Venèra Villerest La Vineuse II La Vineuse III Viuz-Faverges

1 11 1

1 2 1 2 1 1 1

1 2 1 63

1 4

1

1 80

1 39

1 5

1 34

11880

1 37

12 1

2 1 1 1

6 1 134 1

12 1

1 1

357 1

15 1

1 1

42

3632

1 62

77

Histoire & Mesure

ROME Antoniniani

taden Udbourne Miennes I Ulonnet II îaldersdorf λV11 iararnes îeachy H«ad 1961 îeachy Head 1973 Sischofffheii Slackaoor .a Blanchardière Sonneuil îourg-Blinc Srauveiler îutte de Uarlencourt Cadeby :anakkale .hltenay :hild's Ercall :iaiecy

Ламгеу :ol*by Creill Creil II uunetio torches ter

ï, Не ne» ttaples Forges-les-Bains Sibraltar Srotenberge Hollingbourne (inington Ltctoure I Halicorne laltby laravielle larket Oeeping layence lonkton Firltigh Horgat-en-Crozon HucR Venlock Enterre il i ede г -Rentgen Le Petit-Couronne Région de Vernon U6y tacquencourt touilly-Sacey Rouvroy-les-Flerles Saint-řlard I Saint-Nestin singidunim Siriiua Siyrne Taltershall Thorpe Thiais Thibouville mes La Vénéra Villerest ua Vineuse II .a Vineuse III Viuz-Faverges

1 1

265 1 -*/

\+l 2 14

- 86'/ - -

292 295 22*/* 8188 370*/ - 27 6 43 1 1 23 11 481 46 1*/ 633 6 1

573*/ - 115

- 787 - 603

- 28 24 -

398

2

185 1 -

1

1 2 1 3 12

66

259 262 - 33 +6\

6841 • 228*/ - 79 9 52 -

1 16 1 -

10 392 24 1 551

20 486 +3 - 102

563 - 457

95 1 22

61

3 .

117 3 2 - 2 1 2 1 7*/ 13

97

256 183 - 308*71 3407 125 1 566 21 44 2 3 23

1 - 17*/ 303 22

346 1 72

500 +2 - 60

440 - 76

83 1 29

35

4 8 21 28 33 20 2 -

19 1 41 5 10 10 18 1 7 2 41 4 3 151 16 34 5

*/

*/

3519*/il 388 1 88 1188 81 S3 28 27 27 12

50 20 3 18 4 20 24 -

251 28 176 - 18 - - - 9 2 1 24 70 10 2 1 -

*/

5 12 36 4 17 60 15 27 28 49 43 13 44 6 11 6 8 15 12 1 21 29 9 14 5440 102 4 64 3 2002 75 58 16 38 21 15 - 29 2 6 42

S - 29

278 35 154 2 9 2

1 14 12 1 16 68 5 2 3 -

*/

*/

*/

*/

*/

6 14 30 22 28 81 2 30 26 74 72 50 60 12 22 14 11 10 - 17 6 -

48 - 18

1707 - S 3 6 1222 7 27 57 122 30

20 - 9 -

24 31 9 -

142 2 84 65 19 4 3 19 1 -

1 31 40 32 9

346 - 31 26 -

*/

*/ +i

+г

7 6

37 - 52 40 189 10 45 43 191 114 56 42 13 27 29 27 23 2 42 9 -

91 - 22

*/

*/

I468*/J - 5 2 15 1910 13 76 68 205 14 33 2

12 - 45 29 24 .

218 2 308 137 16 6 32

1 - 1

47 74 52 25 495 37 31 -

+3>

+4\

8 1 9 164 +2 1 244 415 +I2\ 426 4 1 - 427 *//l 287 300 1 312 2201 *.?Л2359 87 +9 1 96 497 1 477 544 */ 1 602 965 1 994 906 **7I196S 606 1 542 469 +5\ 61 106 +2\ 154 202 I 218 265 1 289 225 */ 1 219 852 11443 1 1 - 230 +5\ 168 117 */ 1 147 1 - 732 +3г 719 1 - 217 +2 1 186 7895 */0Л 1984 1 - 97 1 SI 12 1 - 94 1 125 14810 1 - 23 1 - 454 1 543 748 +3 1 795 1318 11020 208 *//l 45 316 */ 1 304 2 1 6 142 +S\ 110 1 - 373 +6\ 391 245 1 187 204 1 241 1 -

2192 +6 12548 15 +16\ 22 785 1 215 1193 *í I1273 5 1 - 33 +101 94 1 375 +13\ 636 3 *JI 19 1 - 4 1 3

280 +10\ 283 560 +6 \ 614 728 11093 223 1 242 4134 +3 14328 1 - 225 +4 1 650 204 +6 1 231 1 -

+11 +3 +91 +993 +51 +24 +6 +822 +9 +2 +2 +6 +24

+74 +191 +3 +I4S

+1

+11 +1 +S +1 +73 +11 +59 +78 +163 +74 +139 +22

+15 +12 +30

10 1 2 3 7 23 2 2 3 2 33 3 1 3 1 3 12 4 - 1+2 - - 3*/ - - 1

3 7 1 - 5 44 - 6 2 -

134 - 1 S -*/ - 1+2

46 4 3 7 3 +45 1743

+14 +267 - 2 2 -

11 - - - - - 3 - - -

25 - • - - - - - • - - 7 - - - - - - - - - - - - - 2

133 - - 2 - 1 -

162 - - - - - - - - - 113

1 - 24

2048 - - 5 -

12

3 5

66

1

2

1 6 344

12

467 - -

- - , - - SI

1 1 74 4870

- -

78

Georges Depeyrot et Dominique Hollard

1 ROME 1

1

Agden Aldbourne Allonnes I Allonnes II Baldersdorf Bavai Bazarnes Beachy Head 1961 Beachy Head 1973 Bischoffsheim Blackmoor La Blanchardière Bonneuil Bourg-Blanc Brauweiler Butte de Varl encourt Cadeby Çanakkale Chatenay Child's Ercall Clanecy Clamerey Coleby Creil I Creil II Cunetio Dorchester E. Her sea étaples Forges- les-Bains Gibraltar Grotenberge

1 1 8

- 1 - -

- -

- - - - -

12 3 - - - - -

6 - - -

4

1

- - - 4 - - - -

1 2 -

Deniers(t)

11 1

-

14 - - - 4 - - - - -

13 - -

1

- - - - -

Hollingbourne Kirmington Lectoure I Kal i corne Maltby Maravielle Market Deeping Xayence Monkton Farleigh Korgat-en-Crozon Much Venlock Hanterre Fieder-Rentgen Le Petit-Couronne Région de Vernon Ri by Rocquencourt Rouilly-Sacey Rouvroy-les- Merles Saint-Mard I Saint-Mesmin Singidunum Sirmium Sayrne Tattershall Thorpe Thiais Thibouville Tôtes La Venèra Villerest La Vineuse II La Vineuse III Viuz-Faverges

1

1 9 -

17

3 - 6

25 - 1 - - - 1 - 1 - -

24

в

2

- - - - 1 -

- -

- - - - 8 - -

11 1 1

1 I I

- 1 3 1

22 1 1 1

- 1

1 1 1 1 1 1

- 1 - -

10 - 28 - -

- 1 - - -

(•> On a négligé dans ce tableau un denier d'Otacilie (période 2) du trésor de Dorchester ainsi qu'un denier de Gai lien (période 7) du trésor de Cunetio.

79

Histoire & Mesure

S X SO I A 1

Agden Aïdbourne AlLonnes I Allonnes II Baldersdorf Bavai Bazarnes Beachy Head 1961 Beachy Head 1973 Bischoffsheim Blackaoor La Blanc hardi ère Bonneu i 1 Bourg-Blanc Brauweiler Butte de Warlencourt Cadeby Çanakkale Chatenay Child's Ercall Claaecy

Claaerey Coleby Creil I Creil II 3unetio Dorchester E . Xersea étaples Forges- 1 es-Ba i ns Gibraltar 3rotenberge Sollingbourne Kirnington Lectoure I Kalicorne

PCaltby Karavielle Karket Deeping Nayence Konkton Farleigh Korgat-en-Crozon XucS Venlock lanterre li eder- Rentgen Le Petit-Couronne Région de Ver non Riby Rocquencourt Rouilly-Sacey Rou vroy- 1 es-Xer 1 es Saint-Xard I Saint-Xesmin Singidunun SirSium Smyrně Tattershall Thorpe Thiais Thibouville Tôtes La Venèra Villerest La Vineuse II La Vineuse III Viuz-Faverges

6<*> — — 2 3

4 3

1 1 — 1

7

41 — 2 1 - - — 4

2 — — 4 — 1 — - — 2 3 - 9 — - - -

Antooiniani

7 1 2 — 3 18 7 2 4 -

19 4 1

1 1 4 3

11 — 1

79 - 24 2 170

15 8 2 5 — 5 -

3 - 7 — -

12 1 — 2 - - - 6 1 1

31 — - 2 -

8 28 44 — 24 75 79 2 14 26 140 94 18 13 3 2 8 11 11 16 2 34 — 7 486 7 3 18 6 37 41 28 5 25 6 —

21 11 10 78 2 6 61 -

2 — 11

1 - 20 1 7 1 f 19 6 167 3

9 18 23 — 5 166 113 6 27 26 67 111 14 1 5 12 15 12 195 5 5

37 — 13

107 - 1 7

10 18 18 2 18 2 4 17 4 13 -

114 3 4 56 2 —

10 - - -

16 1 Ť ±o 32 -

266 - 7 8 -

10

1 — —

17 13 2 2 10 19 2

3 1 1 26 _ — 1

—

1 3 2 133 2 - 4 2

129 1 5 3 1

655 — 1

29 1632

2 -

11 - —

- - - 5

—

1 _ -

- 1

60 - - 2

55 — - -

— - - 182 - -

11 - 1365 - -

1 -

12 1 — - 1 3

19

1 -

- —

— — 1

131 — - 3 — — —

174 — - — - - — — - 240 —

1 18 -

3790 - — — -

(t)L' atelier de Siscia ayant commencé Л frapper vers la ai -262, une durée de mois 6 doit être attribuer a la période 6.

80

Georges Depeyrot et Dominique Hollard

VIMIHACIUM

Agden Aldbourne Allonnes I Allonnes II Baldersdorf Bavai Bazarnes Beacby Head 1961 Beachy Head 1973 Bischoffsheim Blackmoor La Blanchardière Bonneuil Bourg-Blanc Brauweiler Butte de Varlencourt Cadeby Çanakkale CMtenay Child's Ercall Clamecy Clamerey Coleby Creil I Creil II Cunetio Dorchester E. Mersea Étaples Forges-les- Bains Gibraltar Grotenberge

1 1 1

3

16

3 - - -

15 - -

35 - 26 - -

266 - 29 -

62 5

4

- 5 - - - - - - 3 - 2 5 3 -

I - -

12

21 14 69 56 20

1 238

1 7

Antoniniani

5<*> _ - - - 1 4 - -

1

20

36 3 4

27 -

Hollingbourne Kirnington Lectoure I Kali corne Maltby Mar a vielle Market Deeping Mayence Monk ton Farleigh Morgat-en-Crozon Much Venlock ïanterre Hieder-Rentgen Le Petit-Couronne Région de Vernon Ri by Rocquencourt Rouilly-Sacey Rouvroy-les-Merles Saint-Mard I Saint-Mesmin Singidunum Sirmium . Smyrně Tattershall Thorpe Thlais Thibouville Tôtes La Venèra Villerest La Vineuse II La Vineuse III Viuz-Faverges

3 10

1 1

- 31 -

3 -

46 - - 1 -

58 - 9

96 - 7 -

12 - 2 - -

1 2

4 1 - 4 2

2 6

2 1 1

25

60 3

3 - 2 - - 2 3 - 2 - - -

5(*)l _ |

3 1 2 1 - 1

I 2 1 1 1

4 1 - I

12 1 - 1 - 1

I - 1 - i - 1

1 I 1 1

- | - I - 1

1 - I

1

<*)L' atelier de Viminacium ayant très vraisemblablement fermé ses portes au début ou, au plus tard, au printemps de 258, il faut attribuer à la période 5 une durée de 24 mois.

81

Histoire & Mesure

NOTES

1. Voir en particulier les actes du colloque Rythmes de la production monétaire, G. DEPEYROT et T. HACKENS, éd., Louvain-la-Neuve, 1987, 2 volumes.

2. Les études pondérales et les analyses de monnaies du Haut-Empire sont nombreuses. Citons, entre autres, pour l'argent, les travaux de D.R. WALKER, The Metrology of the roman silver Coinage, Oxford, BAR, vol. 1 ; From Augustus to Donation, 1976, vol. 2 ; From Nerva to Commodus, 1977, 3 vol. ; From Pertinax to Uranius Antoninus, 1978, auxquels il sera fait référence. Pour le bronze, J. GUE Y, « Techniques romaines », Revue Numismatique, 1966, pp. 33-60 ; J. RIEDER, « Metallanalysen romischer sesterzen », Jahrbuch fur Numismatik und Geldgeschichte, 1974, 24, pp. 73-98 et enfin la très complète étude de R. ETIENNE et M. RACHET, Le trésor de Garonne, Bordeaux, 1986.

3. WALKER, p. 66. 4. J.-P. CALLU, La Politique monétaire des empereurs romains, Paris, 1969, insiste

(en particulier pp. 197-288) sur les désordres causés par la crise monétaire du troisième siècle.

5. M. CORBIER, « Dévaluation et évolution des prix (Ier-IIIe siècles) », Revue Numismatique, 1985, p. 69-106, reste prudente sur les effets de cette crise : « toutes les conclusions souvent formulées sur la dimension catastrophique de l'histoire monétaire du Ille siècle gagneraient donc, à mes yeux, à être nuancées » (p. 105).

6. J.-P. CALLU (cf. note 4) ; L. LANGOUET et L. GOULPEAU, « Sur l'utilisation statistique et cartographique des séries d'objets archéologiques (annexe 1 sur la circulation monétaire du Ille siècle) », Les dossiers du centre archéologique d'Alet, 1975, 3, pp. 106- 113 ; X. LINANT de BELLEFONDS, « Un modèle monétaire pour l'économie de l'Empire romain au Ille siècle de notre ère », Revue historique de droit français et étranger, 1980, 58, pp. 561-586 ; tous se sont attachés à modéliser la production monétaire.

7. Sans vouloir entrer dans le détail des publications, citons toutefois les travaux de Pierre BASTIEN sur l'atelier monétaire de Lyon, ceux de J.-M. DOYEN sur Milan.

8. Les études sur le Ille siècle doivent beaucoup au travail de J.-P. CALLU (cf. note 4). Les nouvelles possibilités offertes par les analystes et études quantitatives ont permis de renouveller l'approche de la question.

9. The Roman Imperial Coinage, éd. by H. MATTINGLY, H.A. SYDENHAM, C.H.V. SUTHERLAND..., Londres, 1923. G. ELMER, Die Munzpràgung der gallischen Kaiser in Kôln, Trier und Mailand, Darmstadt, 1941, in-8° (extrait des Donner Janrbucher, cahier 146). P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon, de la réouverture de l'atelier par Auréhen à la mort de Carin (fin 274-mi-285), Wetteren, 1976, in-4°.

10. Pour l'atelier de Viminacium, J. FITZ, Der Geldumlauf der rômischen Provinzen im Donaugebiet Mitte des 3. Jahrhunaerts, Budapest et Bonn, 1978, 2 vol. Pour les règnes de Valérien et Gallien et de Gallien seul, R. GÔBL, « Der Aufbau der rômischen Munzpràgung in der Kaiserseit », Numismatichen Zeitschrift, 74, 1951, pp. 8-45 et 75, 1953, pp. 5-36. Pour la datation des émissions de l'atelier de Milan sous Gallien nous avons profité des conseils éclairés de J.-M. DOYEN. Pour l'atelier de Siscia sous Gallien, A. ALFO LDI, « Siscia. Heft I: die Pragungen des Gallienus», Numizmatikai Kôzlô'ny, 1931, Pp. 10-35. Pour la chronologie et les attributions d'atelier des règnes d'Aurélien, Tacite et robus : S. ESTIOT, « Le trésor de Marayielle (Var) », Trésors Monétaires, 5, 1983, pp. 9-

115. Pour l'Empire Gaulois, et plus généralement la période 253-276, la chronologie de référence est globalement celle de J. LAFAURIE, « L'Empire Gaulois. Apport de la numismatique », Aufstkg und Niedergang der rômischen Welt, II, 1975, pp. 852-1012 (particulièrement p. 908, 1000, 1002-1003). Pour les émissions de Victorin et des Tétricus, nous avons corrige le classement d'Elmer par celui de R.F. BLAND, « The 1973 Beachy Head Treasure Trove of Third-Century Antoniniani », Numismatic Chronicle, 1979, pp. 61- 107. Enfin pour toute la période 260-274 nous avons utilisé les précisions apportées par le trésor de Cunetio, E. BESLY et R.F. BLAND, The Cunetio Treasure: Roman Coinage of the Third-Century A. D., Londres, 1983 ; sauf en ce qui concerne les monnaies de l'Empire Gaulois où nous avons conservé la répartition entre les ateliers de Cologne et de Trêves traditionnelle depuis les travaux de G. ELMER.

11. Ces restrictions concernent essentiellement l'évaluation de l'importance globale de la production des ateliers danubiens par rapport à celle des ateliers gaulois et italiens. On

82

Georges Depeyrot et Dominique Hollard

peut penser, à l'inverse, que les variations relatives du niveau de production selon les périodes sont conformes à la réalité et ne subiront que des modifications négligeables avec l'utilisation d'une documentation plus large en provenance des provinces danubiennes.

12. S. ESTIOT, loc. cit., p. 15. 13. Voir D. HOLLARD, « Le trésor de Rouilly-Sacey (Aube) », Trésors monétaires,

9, 1987 (sous presse). 14. Beaucoup de bonnes monnaies d'argent étaient conservées en Germanie, voire

peut-être même en Gaule. P. BASTIEN et С METZGER, Le trésor de Beaurains (dit d'Arras), Wetteren, 1977, pp. 205-208, font le point de la question à propos des deniers du trésor.

15. Les analyses et les poids sont ceux de D.R. WALKER, The metrology of the roman silver coinage, III, from Pertinax to Uranius Antoninus, Oxford, BAR, 1978, p. 35 et suivantes ; J.-P. CALLU, La politique monétaire des empereurs romains de 238 à 311, Paris, 1969, pp. 237-248 ; Cl. BRENOT, H. HUVELIN, J.-N. BARRANDON, « Le métal des antoniniani de Claude II : un aspect des rapports entre l'atelier central de Rome et les ateliers de Milan et de Siscia », La zecca ai Milano, Atti del convegno internazionale di studio, 9-14 mai 1983, Milan, pp. 173-188 ; P. BASTIEN, Le monnayage de l'atelier de Lyon: de la réouverture de l'atelier par Aurélien à la mort de Carin (fin 274-mi-285), Wetteren, 1976.

16. Voir note 14. 17. J.-M. DOYEN, « Les émissions d'or de Gallien à Rome, Milan et Siscia (260-268),

métrologie et aspects quantitatifs », actes du colloque Rythmes de la production monétaire. 18. Voir Cl. BRENOT et al., cité note 15. 19. Ce fut aussi le cas des émissions monétaires de bronze du quatrième siècle, G.

DEPEYROT, Le numéraire gaulois du IVe siècle, aspects quantitatifs, Oxford, BAR, 127, 1982.

20. K.T. ERIM, J. REYNOLDS, M. CRAWFORD, « Diocletian's Currency Reform, A new inscription», Journal of Roman Studies, 1971, 61, pp. 172-173.

21. С MORRISSON, Cl. BRENOT, J.-P. CALLU, J.-N. BARRANDON, J. POIRIER, R. HALLEUX, L'or monnayé, I, purifications et altérations de Rome à Byzance, Paris, 1985, pp. 81-97, mettent en évidence l'arrivée d'un or nouveau dans les frappes monétaires, sans toutefois pouvoir préciser l'importance de cet apport.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

Agden : THOMPSON, F.H., «A Hoard of antoniani from Agden, near Altrincham, Cheshire », Numimastic Chronicle, 1962, pp. 143-155. Aldbourne : BESLY, E., «The Aldbourne, Wilts., board», Coin Hoards from Roman

Britain, 4, 1984, pp. 63-104. Allonnes I : GIARD, J.-B., « Le trésor d'AUonnes (Sarthe) », Revue Numismatique, 1962,

pp. 217-225. Allonnes II : ESTIOT, S., AMANDRY, M. et BOMPAIRE, M., « Le trésor d'antoniniani

d'AUonnes II », Trésors Monétaires, 8, 1986, pp. 51-110. Baldersdorf : DICK, F., « Der Schaztfund von Baldersdorf », Fundmunzen der Rômischen

Zeit in ôsterreich, Série 2, Kàrnten 2, 1976. Bavai : GRICOURT, J., « Le trésor de Bavai », Trésors monétaires et plaques-boucles de la

Gaule romaine, 12e supplément à Gallia, 1958, pp. 3-119. Bazarnes: AMANDRY, M. et GAUTIER, G., «Le trésor de Bazarnes (Yonne)»,

Trésors Monétaires, 7, 1985, pp. 105-121. Beachy Head 61 : DOLLEY, R.H.M. et O'DONOVAN, M. A., « The 1961 Beachy Head

(Bullock Down) Hoard of Third-Century coins of the Central and Gallic Empires », Numismatic Chronicle, 1962, pp. 163-188.

Beachy Head 73 : BLAND, R., « The 1973 Beachy Head Treasure Trove of Third-Century Antoniniani », Numismatic Chronicle, 1979, pp. 61-107.

83

Histoire & Mesure

Bischoffsheim : LONGUET, H. et BANDERET, A., «La trouvaille de Bischoffsheim, près Strasbourg », Revue Numismatique, 1955, pp. 153-226.

Blackmoor : BLAND, R., « The Blackmoor Hoard », Coin Hoards from Roman Britain, 3, 1962.

La Blanchardière : HUCHER, E., Le Trésor de la Blanchardière, Le Mans, 1876. Bonneuil : GIARD, J.-B., « Malicorne et Bonneuil-sur-Marne : deux trésors du temps de

Victorin », Revue Numismatique, 1966, pp. 144-180. Bourg-Blanc : NICOLET, H., « Trouvaille de Bourg-Blanc (Finistère) », Revue Numismat

ique, 1966, pp. 181-198. AMANDRY, M. et SANQUER, R., « Le trésor de Bourg- Blanc (Finistère) », Archéologie en Bretagne, 38, 1983, pp. 15-46.

Brauweiler : ZIEGLER, R., Der Schatzfund von Brauweiler, Cologne, 1983. Butte de Warlencourt : BASTIEN, P. et HUVELIN, H., « Trésor d'antoniniani à la butte

de Warlencourt (de Valérien à Aurélien) », Revue Belge de Numismatique, 1960, pp. 199-242.

Cadeby : BURNETT, A.M. et MANBY, T.G., « Cadeby treasure trove », Coin Hoards from Roman Britain, 2, 1981, pp. 9-24.

Çanakkale: PFLAUM, H.-G. et BASTIEN, P., La trouvaille de Çanakkale (Turquie), Wetteren, 1969.

Châtenay : GIARD, J.-B. ; « Le trésor de Châtenay-sur-Seine », Revue Numismatique, 1963, pp. 153-157.

Child's Ercall: BURNETT, A.M. et TYLER, A., «The Child's Ercall, Shropshire, hoard », Coin Hoards from Roman Britain, 5, 1984, pp. 6-21.

Clamecy : GIARD, J.-B., « Le trésor de Clamecy », Revue Numismatique, 1961, pp. 163- 177.

Clamerey : GIARD, J.-B., « Le trésor de Clamerey », Trésors Monétaires, 2, 1980, pp. 9- 29.

Coleby : BESLY, E. et BLAND, R., «The Coleby, near Lincoln, hoard», Coin Hoard from Roman Britain, 5, 1984, pp. 22-60.

Creil I : AMANDRY, M., RIGAULT P. et TROMBETTA, P.J., « Le trésor monétaire de l'écluse de Creil », Bull, de la Soc. Archéol. Hist, et Géogr. de Creil, 127-128, janvier- avril 1965, pp. 65-112.

Creil II : voir Creil I. Cunetio : BESLY, E. et BLAND, R., The Cunetio Treasure: Roman Coinage of the Third-

Century A. D., Londres, 1983. Dorchester: MATTINGLY, H., «The Great Dorchester Hoard of 1936», Numismatic

Chronicle, 1939, pp. 21-61. E. Mersea: BURNETT, A.M., «The E. Mersea, Essex, hoard», Coin Hoards from

Roman Britain, 4, 1984, pp. 39-44. Étaples : GIARD, J.-B., « Le trésor d'Étaples », Revue Numismatique, 1965, pp. 206-224. Forges- les-bains : DUMAS, F., «Trouvaille de Forges- les-bains (Hie siècle)», Revue

Numismatique, 1967, pp. 140-165. Gibraltar : GALLWEY, H.D., «A Hoard of Third-Century Antoniniani from Southern

Spain », Numismatic Chronicle, 1961, pp. 335-406. Grotenberge : NASTER, P., « La trouvaille d'antoniani de Grotenberge et le monnayage

de Postume », Revue Belge de Numismatique, 1951, pp. 25-88. Hollingbourne : CARSON, R.A.G., « Hollingbourne Treasure Trove», Numismatic

Chronicle, 1961, pp. 211-223. Kirmington : documentation inédite communiquée par R. BLAND et H. PAGAN. Lectoure : LABROUSSE, J., «Trésors monétaires du Ше siècle trouvés à Lectoure.

Trésor I», Cahiers Archéol. de Midi-Pyrénées, 1, 1983, pp. 49-160. Malicorne : voir Bonneuil. Maltby: CARRADICE, LA., « Maltby, South Yorshire treasure trove (1978)», Coin

Hoards from Roman Britain, 2, 1981, pp. 27-48. Maravielle : ESTIOT, S., « Le trésor de Maravielle (Var) », Trésors Monétaires, 5, 1983,

pp. 9-115.

84

Georges Depeyrot et Dominique Hollard

Market Deeping: CARRADICE, LA., «The Market Deeping, Lines, hoard», Coin Hoards from Roman Britain, 4, 1984, pp. 45-62.

Mayence II : Die Fundmiinzen Der Rômischen Zeit in Deutschland, 4/1, Berlin, 1960, n° 1164, pp. 307-328.

Monkton Farleigh : CARRADICE, LA., «The Monkton Farleigh, Wilts, hoard», Coin Hoards from Roman Britain, 5, 1984, pp. 61-88.

Morgat-en-Crozon : EVEILLARD, J.-Y., «La trouvaille ďantoniani de Morgat-en- Crozon (Finistère) », Trésors Monétaires, 2, 1980, pp. 31-58.

Much Wenlock : IVENS, S. et BURNETT, A.M., « Much Wenlock treasure trove », Coin Hoards from Romaa Britain, 2, 1981, pp. 49-61.

Nanterre : LE GENTILHOMME, P., « La trouvaille de Nanterre », Revue Numismatique, 1946, pp. 15-114.

Nieder-Rentgen : HAMMERSTEIN, H. v., WICHMANN, K. et WOLFRAM, G., « Der Munzfund von Nieder-Rentgen », Jahrbuch der Gesselschaft fiir lothringische Ges- chichte und Altertumskunde, 8/2, 1896, pp. 1-43.

Le Petit-Couronne: GIARD, J.-B., «Adulterina numismata: la trouvaille du Petit- Couronne et le problème du monnayage local en Gaule à la fin du Ille siècle », Annuaire de l'EPHE, 1965/66, pp. 461-468.

Région de Vernon : HOFFMANN, В., « Un trésor monétaire normand inédit », Cahiers Archéol. du centre de Rech. Archéol. du Vexin Français, 4, 1983.

Riby : TYLER, P., «The Persians Wars of the 3rd Century AD and Roman Imperial Monetary Policy AD 253-268 », Historia, 23, 1975.

Rocquencourt : HOLLARD, D. et GENDRE, P., «Le trésor de Rocquencourt et la transformation du monnayage d'imitation sous le règne de Postume », Trésors Monétaires, 8, 1986, pp. 9-45.

Rouilly-Sacey: HOLLARD, D., «Le trésor de Rouilly-Sacey (Aube)», Trésors monétaires, 9, 1987 (sous presse).

Rouvroy-les-Merles : MAINJONET, M., Revue Numismatique, 1954, pp. 183-187 ; 1958, pp. 187-196.

Saint-Mard I : LALLEMAND, J. et THIRION, M., Le trésor Saint-Mardi: étude sur le monnayage de Victorin et des Tétricus, Wetteren, 1970.

Saint-Mesmin : GIARD, J.-B., « Le trésor de Saint-Mesmin », Revue Numismatique, 1962, pp. 226-231.

Singidunum : KONDÍC, V. ; Beogradski nazal denara i antoninijana, Belgrade, 1961. Sirmium : KELLNER, V., « Ein Rômischer Můnzfund aus Sirmium », Thesaurus Nummo-

rum Romanorum et Byzantinorum, Band 2, 1978. Smyrně : EDDY, S. К., The Minting of Antoniniani A.D. 238-249 and the Smyrna Hoard,

(Numismatic Notes and Monographs n° 156), New York, 1967. Tattershall Thorpe: BESLY, E. et BLAND, R., «The Tattershall Thorpe, Lines.,

hoard », Coin Hoards from Roman Britain, 4, 1984, pp. 105-138. Thiais : GIARD, J.-B., « Le trésor de Thiais », Mém. de la Soc. Nat. des Ant. de France,

1968, pp. 19-45. Thibouville : BASTIEN, P. et PFLAUM, H.-G., « La trouvaille de monnaies romaines de

Thibouville (Eure) », Gallia, 1961, pp. 71-101 ; 1962, pp. 255-315. Tôtes : FABRE, G., «La trouvaille de Tôtes», Revue Numismatique, 1950, pp. 13-52. La Venèra : MILANI, L.A., // ripostiglio délia Venèra. Monetě romane délia seconda meta

del terzo secolo, Rome, 1880. Villerest : REMY, В., « Le trésor de Villerest (Loire) », Trésors Monétaires, 4, 1982, pp.

31-44. La Vineuse II : LE GENTILHOMME, P., « La trouvaille de la Vineuse et la circulation

monétaire en Gaule Romaine après les réformes d'Aurélien », Revue Numismatique, 1942, pp. 23-102.

La Vineuse III : PARRIAT, H., « Le second trésor de la Vineuse et le monnayage en pays Eduen dans la seconde moitié du Ille siècle », Rev. period, de vulg. des Sciences Nat. et Hist, de la Soc. d'Etudes d'Hist. Nat. de Montceau-les-Mines , 71, décembre 1969, pp. 6-65.

Viuz-Faverges : PFLAUM, H.-G. et HUVELIN, H., «Le trésor de Viuz-Faverges », Trésors Monétaires, 3, 1981, pp. 33-76.

85