Monaci, Cavalieri e Pellegrini al Santuario di Picciano

-

Upload

facoltateologica -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Monaci, Cavalieri e Pellegrini al Santuario di Picciano

Donato Giordano O.S.B.

Monaci, cavalieri e pellegrini alSantuario di Picciano

TitoloMONACI, CAVALIERI E PELLEGRINIAL SANTUARIO DI PICCIANO

AutoreDONATO GIORDANO O.S.B.

PrefazioneCOSIMO DAMIANO FONSECA

EditoreALTRIMEDIA EDIZIONI

Anno2015

Pagine200

Formato17x24

Apparato iconografico- 82 fotografie- 6 tavole tematiche- 14 cabrei

2 diversi allestimentiBROSSURA CON BANDELLE(500 e 1000 copie) CARTONATO(250 copie)

3

PrefazioneCosimo Damiano FonsecaAccademico dei Lincei

Al di là della spettacolarità del titolo di evidente stampo “medievale”, ciò che connota questo saggio dalla elegante fattura iconografica e dalla solida documentazione storica, è una vicenda religiosa a carattere inizialmente mo-nastica sfociata successivamente in una realtà devozionale di respiro mario-logico.

Come spesso accade la polarizzazione cultuale dei flussi santuariali è ori-ginata dalla peculiarità dei fattori geoambientali e, nel nostro caso, dall’area strategica di Picciano alla confluenza di una realtà demica fortemente attratti-va per la contiguità con l’antica Terra d’Otranto, la grecizzata Basilicata, l’am-pio orizzonte dei territori pugliesi. Si aggiunga la stessa posizione geografica di Picciano ubicato su uno degli altipiani del gradone murgiano.

Ben a ragione l’Autore accentua la facies rupestre del sito e questo suo ca-rattere “limitaneo” rispetto agli assi viari di ascendenza tardoantica percorsi abitualmente dai viaggiatori in modo da esaltare lo stigma della solitudine monacale e dell’itinerario di ascesi nel silenzio e nella preghiera.

Certo, è ipotesi, quella di una prima forma di insediamento monastico a Picciano nell’Alto Medioevo – e l’Autore ne è consapevole – che la tradizione locale la recepisce indicandola come l’antecedente genetico della successiva fase dello stanziamento monastico intervenuto sul colle tra XII e XIII secolo. Nell’immaginario collettivo saranno state le preesistenze rupestri e il primiti-vismo dell’habitat a suggerire esperienze di forme eremitiche sulla scorta del-

4

le stesse esperienze monastiche italo-greche non estranee o atipiche rispetto all’intera area di indubitabili influssi bizantini.

Quanto a forme di stanziamento monastico e vero e proprio, Picciano si può giovare di un supporto documentale solo all’inizio del XIII secolo, anche se tutto fa supporre che il monastero benedettino intitolato a Santa Maria di Picciano preesistesse da alcuni decenni e, quindi, fosse una testimonianza della rinascita della grande stagione della ripresa benedettina nei primi due secoli dopo il Mille.

Comunque ciò che è certo è che un Guilelmus Abbas Monasteri Sanctae Mariae de Picciano insieme con Johannes Abbas Sancti Eustachii de Mathe-rae – monastero, questo materano, di impianto rupestre ubicato nell’area della Civita – sottoscrisse nel 1219 una carta dell’arcivescovo di Acerenza, Andrea.

Ed ecco precisata la linea di frequentazione cronologica del sito di Picciano dalle fasi anteriori al Mille, quando non si escludono tracce di insediamento verosimilmente eremitico in ambito rupestre non estraneo alla stessa regola di S. Benedetto e alla codificazione della Scala Paradisi di Giovanni Climaco; prosegue nel corso dell’XI secolo la fase organizzativa di un impianto mo-nastico vero e proprio sulla cuspide collinare delle Murge; si conclude con il consolidamento dell’autonomia della nuova struttura monastica a fronte dei tentativi di ingerenza dell’autorità episcopale (XII-XIII secolo).

Che l’insediamento monastico abbia favorito l’assunzione di un ruolo san-tuariale della Chiesa, ipotesi più che probabile, è spia significativa il titulus de-dicationis alla Vergine e la stessa posizione strategia dell’ascensio ad montem, elemento caratterizzante del pellegrinaggio medievale.

Con il XIV secolo si assiste a una svolta istituzionale di grande rilevanza costituita dall’ingresso dei Templari prima e dei Giovanniti poi nella tito-larietà e nell’amministrazione dei beni di Picciano. Durante il periodo del-la Commenda affidata ai Giovanniti officiarono la Chiesa gli Eremitani di Sant’Agostino provenienti verosimilmente dal Convento di Matera eretto, quest’ultimo, nel 1592.

Ma se questa è a grandi linee la ricostruzione delle vicende storiche di Picciano, il lavoro di D. Donato Giordano va ben oltre dedicando accu-rate ricerche al ruolo santuariale di Santa Maria di Picciano, alle forme di religiosità popolare sviluppatesi intorno all’affresco della Madonna, alle ri-strutturazioni edilizie, al fenomeno della transumanza, alla rinascita con

5

il ritorno della comunità benedettina della Congregazione olivetana e non va sottaciuta l’importanza della edizione dei documenti della Commenda melitense, specialmente dei Cabrei, fonte di primaria importanza di carattere economico e non.

Insomma l’Autore rilegge in questo saggio con più adeguati e inediti stru-menti la storia di una vicenda monastica e santuariale sviluppatasi nel corso dell’attuale Basilicata: e di tutto questo non si può non rendergli grazie.

7

Introduzione

A mezzo secolo dal ritorno dei monaci benedettini sul colle di Picciano si rendeva quanto mai necessaria una riflessione sul senso di questa significa-tiva presenza sul territorio e, al contempo, tentare di riscrivere – per quanto possibile – la ricca storia di questo sito alla luce delle acquisizioni degli ultimi cinquant’anni.

In quest’intento, non va dimenticato che quando i primi monaci giunse-ro sul colle di Picciano trovarono ben poco. Alcuni vecchi locali più o meno rimessi a nuovo, altri in rovina, la chiesa da restaurare, nessun coro, nessu-na aula capitolare, nessuna biblioteca o archivio, pochi ed essenziali servizi da poco attivati e mal funzionanti. Il da fare era tanto e con grande spirito di sacrificio questi primi monaci si diedero molto da fare lavorando sodo e riu-scendo a portare avanti anche un probandato monastico che accoglieva alcu-ne decine di ragazzi. Un po’ alla volta vennero restaurati i vecchi ambienti e costruiti nuovi, tenendo presente le esigenza di vita di una comunità mona-stica secondo la regola di S. Benedetto, in cui la preghiera e il lavoro hanno un ruolo fondamentale e traggono maggior efficacia anche dalla formazione cul-turale. Perciò, se inizialmente è facilmente immaginabile il prevalere dell’a-dagio aristotelico Primum vivere, deinde philosophari, al contempo i monaci non vollero smentire l’antica sentenza Monasterium sine libris est sicut civitas sine opibus, così anche a Picciano si cercò di porre le basi di una dignitosa bi-blioteca monastica e raccogliere le notizie necessarie per far luce sulla storia del luogo, dai primordi ai nostri giorni. In questo dobbiamo ricordare i me-riti già del primo monaco pioniere sul colle di Picciano, d. Casimiro Masetti,

8

seguito a ruota da d. Cleto Campoli e d. Ugo Panebianco. Soprattutto d. Cle-to, però, fu colui che, nonostante il suo intenso impegno pastorale, riuscì a rintracciare le notizie più interessanti sulla storia del luogo e ad aprire quelle piste che conducevano a Malta e in Abruzzo. Anzi, si recò personalmente in questi luoghi per reperire di persona la documentazione utile per riscrivere una storia della devozione sul sacro colle della quale i cronisti locali avevano accennato solo poche notizie, alcune delle quali imprecise. Riprendendo que-sta pista aperta da d. Cleto, ho cercato di arricchirla di nuovo materiale docu-mentario e di approfondire quanto già acquisito, in modo da poter proporre ai lettori un quadro storico per quanto possibile senza soluzione di continui-tà circa la vicenda del sito di Picciano, nato come monastero benedettino, poi Commenda dell’Ordine di S. Giovanni, quindi importante santuario di rife-rimento interregionale.

Va detto che ho cercato di discernere soprattutto lo storico dal fantasio-so o leggendario, al fine di tracciare un profilo storico essenziale e facilmente leggibile, grazie anche all’aiuto di materiale fotografico significativo e di buo-na qualità.

Mi auguro, in questo modo, di poter dare anche un giusta intonazione alle imminenti celebrazioni commemorative per il cinquantennio della fondazio-ne della comunità monastica benedettina, per le quali è previsto anche un im-portante Convegno di Studi sul monachesimo nell’Italia meridionale che si spera possa apportare nuova luce su una vicenda storica troppo conosciuta con eccessiva approssimazione e tramandata inquinata dall’immaginario po-polare.

11

Il Santuario di Picciano

Il santuario della Madonna di Picciano sorge su una modesta altura ai confini nord-orientali tra la Puglia e la Basilicata, laddove l’altopiano mur-gico degrada verso la grande depressione della fossa Bradanica. Come le al-tre terrazze dello stesso bacino idrografico, visto dal lato orientale, il rilievo si presenta con un profilo piatto sulla sommità, a balze scoscese, quasi collina isolata. Lo sguardo da nord, invece, mostra la sua configurazioni a dossi, de-gradanti verso la “gravina”, tra cui il cosiddetto “Castiglione”, dove un’antica tradizione colloca l’apparizione della Madonna a un pastore.

Il toponimo, probabile prediale romano del periodo del Basso Impero, è attestato piuttosto tardivamente dai documenti.1 Esso designa non solo l’al-tura, ma l’intera contrada circostante, la cui antropizzazione risale al periodo preistorico. Le tracce più antiche di presenza umana sono state rinvenute ai piedi del colle, nelle grotte lungo la gravina, rifugio naturale e particolarmente adatto ad attività di scavo e di modellamento. I reperti archeologici – i più an-tichi risalgono al Paleolitico Medio-Inferiore (circa 300.000 anni fa) – attesta-no una immemorabile e continua attività litica e, successivamente, pastorale.

OriginiSin dai tempi remoti, il luogo si integrava nell’allora sistema viario, in quan-

to non molto lontano dalla più antica e agevole via di comunicazione che colle-gava la costa ionica con l’interno, lungo la valle del Bradano, prevalentemente sulla sponda destra; era un’antica via, risalente almeno all’età del Ferro, il cui percorso pare ricalcasse un tratturo preistorico.

12

A oggi resta difficile ricostruire con precisione le diverse fasi storiche e gli eventi che si succedettero sul colle, almeno fino alla costruzione del monaste-ro, successivamente divenuto santuario mariano. La vicinanza del colle “ge-mello” di Timmari – in cui c’era un’importante santuario pre-cristiano del sec. IV a. C. – ha indotto qualcuno a formulare l’ipotesi della presenza di un santuario pre-cristiano anche a Picciano, verosimilmente officiato con un cul-to collegato alle sorgenti e a una divinità femminile, sul tipo della divinità cto-nia di Kore-Persefone (come a Timmari, e altri luoghi dell’antica Lucania). In particolare, alcuni busti fittili di questa divinità, rinvenuti nella stipe votiva di Timmari, sono stati posti in relazione con l’attuale statua a mezzo busto del-la Madonna di Picciano.2

È stato appurato che tra l’età del Bronzo e la prima età del Ferro, il baci-no idrografico della valle del Bradano fu interessato da un’intensa attività di scambi, traffici ed esperienze di vario tipo, incluse quelle a carattere religioso. In questo modo, Picciano si inserisce in un reticolo viario di collegamento tra i santuari pre-cristiani dell’antica Lucania che, a partire dalla costa ionica (Si-ris Heraclea), risalivano la valle del Bradano. In successione, infatti, abbiamo i siti religiosi di S. Biagio della Venella, Cozzo Presepe, Timmari, Picciano, Rossano di Vaglio e altri. Si viene così a delineare un’antica “via sacra”, che collegava santuari caratterizzati da sorgenti d’acqua legati a divinità femmini-li – alcune di carattere ctonio – a protezione del focolare familiare e dell’atti-vità agro-pastorale.

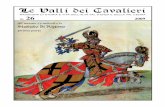

Veduta aerea del complesso religioso sulla collina di picciano (foto: mauro porzia)

13

I Grottini e la Civiltà Rupestre

I “grottini” o “grottolini” di Picciano vanno inquadrati nel contesto della cosiddetta “civiltà rupestre”, caratteristica di alcune aree dell’altopiano mur-gico. La Murgia, nel suo degradare verso la pianura, è inciso da solchi di ero-sione fluviale detti “gravine”, con pareti inclinate, in alcuni casi anche a pic-co, distanti tra loro da poche decine a qualche centinaio di metri. Il loro cor-so d’acqua è generalmente effimero, ma diventa tumultuoso in occasione di

radura antistante i grottini di picciano

14

abbondanti precipitazioni. Sui versanti di queste gravine, l’uomo preistorico trovò condizioni favorevoli per sopravvivere e svilupparsi, grazie anche alla facile lavorabilità della roccia calcarea, il cui scavo diede luogo a un suggesti-vo habitat rupestre. Si ebbe così un naturale ed organico adattamento dell’uo-mo alla configurazione geomorfica del territorio.

L’esempio più noto di questa forma di attività e vita in rupe sono i Sassi di Matera, dove grazie al perfezionamento delle tecniche di scavo, dall’età del Bronzo in poi, i primitivi nuclei si ampliarono fino a formare una vera e pro-pria città nella roccia. In sintonia con l’abitato civile, anche gli edifici di culto, le chiese e gli insediamenti monastici furono ricavati dallo scavo nella roccia facilmente modellabile.

Nell’agro, invece, il fenomeno rupestre si manifestò con caratteristiche proprie, nel senso che gli insediamenti umani ebbero la forma di agglomerati rurali, definibili “casali rupestri”, in cui sempre con la tecnica dello scavo si ri-cavarono vari ambienti abitativi, magazzini per derrate, depositi per attrezzi, cisterne, fosse frumentarie, stalle, frantoi, cantine, forni e tutto ciò che poteva essere utile per un’economia rurale di tipo curtense.

Oggi, purtroppo, questi siti sono per la maggior parte semidistrutti e de-turpati, in quanto oltre alle devastazioni e agli interventi scriteriati dell’uomo, si sono aggiunti i difetti della calcarenite, l’erosione idrotermica e i dissesti statici, che hanno causato gravi fratture tettoniche.

i grottini di picciano

15

I “grottini” di Picciano fanno parte del comprensorio rupestre che insi-ste lungo la Gravina di Picciano, una fiumara che, provenendo dalla città di Gravina, si riversa nel Bradano e che, proprio ai piedi del colle assume gli aspetti caratteristici dell’habitat rupestre. Trattasi di due estesi agglomerati di grotte, non molto distanti tra di loro, la cui funzione rurale nei secoli pas-sati è stata accuratamente descritta nei Cabrei della Commenda.

Il sito, attualmente, è invaso da una folta vegetazione e le grotte sono qua-si del tutto sommerse da materiale alluvionale trasportato dalle piene del tor-rente. I “grottini” differiscono dagli altri casali rupestri del comprensorio per il loro sviluppo su di un unico piano longitudinale, con adattamento alla roccia ancora bassa. L’insediamento è caratterizzato da una “curtis” naturale incava-ta tra le rocce, con il lato est esposto al torrente. Su di essa si trovano gli accessi alle grotte, attualmente quattro aperture, due centrali e due laterali per gli am-bienti di destra e quelli di sinistra. L’accesso centrale destro è decorato, all’al-tezza dell’architrave, con una sequenza di undici fori, tre più grandi in alto e otto più piccoli in basso, per dare luce all’ambiente chiuso e buio.

Superata una profonda cisterna in corrispondenza dell’entrata, si accede in un vasto vano ove è ancora possibile scorgere i segni dell’antica divisione in celle e dove abbondano nicchie, stipi a muro e fori di trabeazione. Sulla si-nistra, nei pressi di una grande nicchia, si trova una fossa per derrate con im-boccatura rettangolare. Nel soffitto si aprono due “cateratte” che danno aria e luce, ma utilizzate anche per il passaggio delle derrate. Un lungo e stretto cunicolo collega questi ambienti centrali con il complesso che si svolge sulla destra, caratterizzato da un grande antro (mt. 15 x 3) con volta scavata a bot-te sui cui lati si apre una sequenza di “celle”. Qui si trovano altri quattro am-bienti intercomunicanti, con cunicoli, porte, finestrelle e altre escavazioni; in-

15

cripta dei grottini

16

fine, un’uscita posteriore apre all’esterno sulla sponda del torrente. In modo quasi simmetrico, a sinistra della “curtis”, si trovano gli altri locali del casale.

A circa 300 metri, sulla sinistra del complesso, ci sono altre grotte, qua-si tutte sommerse da fango e detriti. In corrispondenza, sulla sponda oppo-sta, si apre la stretta entrata di una grotta irregolarmente rettangolare di circa quaranta metri quadrati. Anche questa è invasa dal fango e presenta lo scavo di una mangiatoia per animali sulla parete a sinistra dell’entrata e una grossa apertura, dovuta forse a crollo, in fondo alla parete destra.

La Cripta dei Grottini. Sempre sulla sponda destra, a qualche decina di me-tri dal casale, è situata la cosiddetta “Cripta dei Grottini”. Con molta proba-bilità si tratta di un’antica tomba a grotticella dell’Età dei Metalli, successiva-mente ampliata e adattata a sepolcreto cristiano, difficilmente per fini di cul-to liturgico, vista la ristrettezza dell’ambiente (poco più di una decina di me-tri quadrati). La pianta è a croce greca, con i bracci terminanti ad arcosolio.

L’entrata della cripta, alla quale si accede mediante quattro gradini som-mersi dal limo, si presenta esternamente squadrata nella roccia; internamen-te assume la forma di un cunicolo ricurvo che immette nel piccolo ambiente sacro, la cui apertura dei bracci a croce è di mt. 5,25 x 5,23. Nella parte cen-trale, laddove le calotte dei bracci s’incrociano, il soffitto s’innalza a cupola, assumendo una forma ogivale, con un’apertura rettangolare (mt. 1,62 x 0,57) comunicante all’esterno. All’interno sono visibili i tagli verticali del piccone per modellare l’ambiente, mentre è assente ogni traccia di affresco. La cripta potrebbe corrispondere alla grotta sotterranea detta “Grotta dell’altare” di cui parla il Cabreo del 1674.

casale rupestre lungo la graVina di picciano

18

Quanto agli inizi della presenza umana, essa si sviluppò nelle grotte lun-go la gravina, dove i cosiddetti “grottini”, furono i primi luoghi di rifugio e di organizzazione antropica del territorio, divenendo poi casali rupestri, strut-turalmente organizzati per il supporto dell’attività agro-pastorale della zona. Nel luogo di basso detto il “grottolino”, fin dall’Alto Medioevo, i cronisti lo-cali collocano il primitivo insediamento monastico di Picciano; in un secondo tempo, questi monaci si sarebbero trasferiti sul colle.3 Ipotesi difficile da docu-mentare, anche se i cosiddetti “grottolini” di Picciano, abbandonati durante il periodo Romano, furono riutilizzati da qualche eremita o piccola comunità religiosa di tipo lauriotico, non certamente monaci benedettini.4

Segno superstite di questa antica presenza religiosa, alle falde del colle, è la cosiddetta “cripta dei Grottini”, sulla sponda destra del torrente. Situata auna decina di metri dall’omonimo casale rupestre, pare trattasi di un’an-tica tomba a grotticella dell’Età dei Metalli, successivamente ampliata ed adattata a fini di culto. La ristrettezza dell’ambiente, poco più di una deci-na di metri quadrati, fa pensare a un utilizzo come sepolcreto.5 La partico-lare struttura richiama alla mente fenomeni analoghi in aree omogenee del mondo mediterraneo, quali la pianta a croce di alcune cripte rupestri della valle di Goreme in Cappadocia.6

CAvALieri, pAstori e peLLegrini AL sAntuArio Di piCCiAno

grottino adibito a oVile