Programa de Sociologia Jurídica (Sergio Cavalieri Filho) Capítulo 1 -GÊNESE DO DIREITO

I libri spirtuali e la formazione dei 'cavalieri cristiani'. Per una analisi del carteggio...

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of I libri spirtuali e la formazione dei 'cavalieri cristiani'. Per una analisi del carteggio...

Con il contributo di

Ideazione e realizzazione graficaSimone Pellicelli

ISBN 978-88-7847-441-3© 2013 Monte Università Parma Editore

MUP Editore è una impresa strumentale della Fondazione Monte di Parma

www.mupeditore.it

Dipartimento Di Lettere, arti, Storia e Società

aSSociazione cavaLieri orDini DinaStici

DeLLa reaLe e DucaLe caSa Di BorBone parma

aSSociazione Senza fine Di Lucro

La pubblicazione delle immagini riprodotte è stata autorizzata dall’Archivio di Stato di Parma (prot. n. 3064/v.9.3 del 22 agosto 2003; prot. n. 2696/v.9.3 del 18 luglio 2013), dall’Archivio di Stato di Piacenza (autorizzazione n. 4 del 16 luglio 2013) e dalla Biblioteca Palatina di Parma (prot. n. 1993, class. 28 34 01 09 del 29 luglio 2013). Le autorizzazioni sono state rilasciate su concessione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

L’editore si dichiara disponibile al riconosci-mento di eventuali diritti d’autore per le im-magini pubblicate.

Il CollegIo deI nobIlI dI Parmala formazione della classe dirigente (secoli XVII-XIX)

a cura di alba mora

atti del Convegno nazionale Fornovo, Sala baganza, Fontevivo, 22-24 maggio 2008

213

Insegnare e imparare

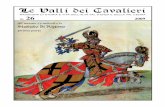

I lIbrI spIrItualI e la formazIone deI ‘cavalIerI crIstIanI’

per una analIsI del carteggIo negrInI-sacco

di Marzia Giuliani

Sul crinale fra il Sei e il Settecento, il libraio bolognese Giulio Cesa-re Negrini intrattenne un fitto scambio epistolare con il sacerdote secolare don Paolo Sacco, a servizio presso il Collegio dei Nobili di Parma in qualità di ‘bidello’, cui competeva, fra le altre occorrenze, anche la cura per il rifornimento dei libri di studio proposti ai con-

vittori. Il carteggio, già valorizzato da Miriam Turrini per quanto riguarda le adozioni dei testi in uso per la scoletta e per i corsi di grammatica, uma-nità e retorica1, è altresì ricco di informazioni relative alla circolazione e al consumo dei libri di argomento religioso entro le mura del collegio di Santa Caterina e fuori da esse, non limitandosi i padri gesuiti a scegliere quanto disponibile sul mercato librario, ma facendosi, se necessario, promotori di specifiche iniziative editoriali.

Le lettere di Negrini, le uniche ad essere sopravvissute, sono riconducibili a due diverse tipologie che, pur oggi custodite in due distinti fondi archivistici, necessitano di essere fra loro debitamente integrate. Gli acquisti effettuati fra l’ottobre del 1688 e il giugno del 1708 sono certificati da puntuali liste dei vo-lumi inviati, che indicano con chiarezza la quantità e il prezzo delle opere, ma non purtroppo i dati editoriali di stampa2. Per un numero più limitato di anni, dal 1697 al 1703, si conservano le lettere di accompagnamento di queste ‘note’, che presentano gli eventuali problemi incontrati nel reperimento sul mercato librario delle copie desiderate e forniscono e/o richiedono informazioni circa le spedizioni effettuate o da effettuarsi3. I dati di natura quantitativa offerti dalle registrazioni contabili di ciascuna ‘nota delli libri’, per usare l’espressione

214

Il ColleGIo deI nobIlI dI ParMa

di Negrini, possono così essere meglio compresi alla luce delle indicazioni di natura qualitativa che il libraio fornisce per dare conto delle proprie scelte ope-rative soprattutto in ordine ai mercati editoriali e agli stampatori.

L’approvvigionamento dei libri avveniva per il tramite di un novero sele-zionato di editori e si rivolgeva, in primis, alla prestigiosa piazza di Venezia4. Qui Negrini si riforniva, per conto del collegio, presso la tipografia di Nicolò Pezzana o, eventualmente, quella di Paolo Baglioni; nella sua Bologna, inve-ce, l’interlocutore privilegiato era Giuseppe Longhi5. Raramente, e solo per circostanze particolari – una edizione altrimenti introvabile – o per cause di forza maggiore – una edizione ormai esaurita – il libraio si rivolgeva ad altri editori, sempre ponendo viva attenzione a motivare le ragioni del cambia-mento e sempre premurandosi di incontrare i gusti degli acquirenti.

Pezzana e Baglioni costituivano in Venezia le due aziende editoriali più importanti, particolarmente versate nella “produzione editoriale di carattere religioso”6. Il “punto trainante di forza” era rappresentato dai libri liturgici, messali, breviari e diurni, “messi in vendita in varie versioni di ogni formato, dal 32 al folio […], stampati in caratteri latini, greci, cirillici e armeni” e venduti a “prezzi molto elevati”7. Minor impegno editoriale comportavano i testi di argomento religioso, rispondenti a diverse tipologie: “centinaia di volumetti contenenti prediche, sermoni, orazioni, servizi spirituali, discorsi istruttivi sui doveri del cristiano, istruzioni per i parroci e i confessori”, e insie-me “i catechismi, i dizionari dei casi di coscienza, i direttori mistici”8. Questo siffatto assortimento rappresentava per Negrini, sempre sollecito nell’infor-mare il Sacco dei suoi viaggi a Venezia, la migliore garanzia di successo nel reperire quanto necessario al collegio parmense. Le richieste, che il libraio era chiamato a soddisfare, non riguardavano manuali di teologia, né tanto meno edizioni patristiche o saggi di esegesi biblica, ma si indirizzavano tutte ai testi liturgici, ai libri di preghiera e ai ‘libri di spirito’9, che erano insieme offerti ai giovani convittori quale alimento principe di pietà cristiana10.

Durante il suo servizio, documentato dal carteggio, Negrini ebbe ad acqui-stare per i padri del collegio due breviari11, due martirologi in volgare12 e tre diurni. Proveniva dai torchi di Pezzana almeno uno dei breviari, inviato da Bologna al collegio il 24 marzo 1698 al prezzo, non indifferente, di trenta-due paoli13: il 6 marzo 1698 il librario si era premurato di chiedere a Sacco

215

Insegnare e imparare

che legatura volesse “al Breviario in 12 tomi in 4 del Pezzana, cioè se deve essere con le carte dorate, rosse, o murelle, e se lo vuole coperto di corame sa-grinato”, impegnandosi a “farlo legare conforme ordinarà”14. Uscivano quasi certamente dalla medesima stamperia gli Offici della Beata Vergine, procac-ciati in un numero sempre elevato di copie con scadenza pressoché annuale, prescrivendo le regole del collegio che ogni convittore dovesse possederne copia15. Il 6 novembre 1699 Negrini esprimeva preoccupazione perché “li Officii della Beata Vergine havendoli forniti il Pezzana son stato costretto pigliar quelli del Poletti, che hanno tutti tre li officii distesi e contengono le medesime orationi” e si impegnava, “caso che non riuscissero di gusto di cotesti cavalieri”, di riprenderli “indietro bramando sempre servirli ed incon-trare ogni loro sodisfazione” come suo “debito”16.

Gli Offici appaiono forniti ai collegiali sempre in fogli sciolti17, come pure le Vite de santi del mese, che Negrini acquistava dalla tipografia dell’Oratorio fi-lippino di Bologna18, e la fortunata opera di Nicolò Avancini, Vita et doctrina Christi19. La scelta permetteva di mantenere bassi i costi e ben si adattava alla specifica funzione d’uso di questi prodotti editoriali, che i convittori prende-vano in mano quotidianamente, più volte al giorno, per la recita personale e/o comunitaria delle preghiere secondo il calendario liturgico: non a caso l’opera di Avancini, “raccolta da quattro evangelisti”, era stata dall’autore “distribuita in materia da meditare per tutti i giorni dell’anno”20. E fra le opere che, pur non circolando in fogli sciolti, erano di scarso impegno editoriale e perciò di poca spesa, figuravano Il divoto di Maria di Paolo Segneri21, uno dei testi più famosi della devozione mariana secentesca, che Negrini procacciava per i convittori a soli sette baiocchi al pezzo, uno in meno dell’Officio della Beata Vergine, e la “Confessione e comunione” del padre Alfonso Giannotti, acces-sibile al prezzo di sei baiocchi22. L’usura del maneggio quotidiano, cui erano sottoposti questi testi, è raccontata nelle brevi ma felici notazioni dei diari del convitto di Parma23. Si legge, per esempio, domenica 6 agosto 1713:

Congregazione. Dottrina, in cui si esortino a qualche particolar divozione in questi 9 giorni per prepararsi alla festa della Beata Vergine. Al qual fine si fa leggere in tavola, durante la novena, qualche cosa della Beata Vergine, il Divoto di Maria, o altro24.

216

Il ColleGIo deI nobIlI dI ParMa

Alla voce ‘altro’ rispondono, nelle note librarie di Negrini, numerosi testi spi-rituali, che si presentano tutti nella veste di manuali divulgativi di pratiche religiose atte a suscitare nel singolo credente affetti devoti nei confronti delle persone divine del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e delle tante figure di intermediari convocate a saldare in armoniosa unità la terra con il cielo: la Vergine Madre, anzitutto, ma anche gli angeli, e in special modo l’angelo custode, e i santi, tutti, riveriti con una fiducia salda nella loro capacità di compiere miracoli, che risulta inossidabile rispetto a qualunque criticismo della ragione. Il ventaglio di queste letture non appare dissimile da quello proposto in altri collegi gesuitici, quale il San Francesco Saverio di Bologna25. Gli autori censiti dal carteggio appartengono per la maggior parte alla Com-pagnia di Gesù. Risuonano nomi famosi: fra gli italiani spiccano Daniello Bartoli26 e Paolo Segneri, entrambi implicati, soprattutto il secondo, nella condanna del quietismo27, mentre fra gli stranieri sono citati Paul de Barry28, Pedro Ribadeneira29 e Hugo Herman30, tutti letti in volgare e/o latino. Conte-stualmente, si contano diverse figure, oggi quasi dimenticate, o solo di recente ‘rivalutate’, nonostante il successo arriso fra Sei e Settecento alle loro opere31, più volte ristampate e spesso persino tradotte: Tommaso Auriemma32, Nicola Avancini33, Alfonso Giannotti34, Luigi Giuglaris35, Giovanni Battista Manni36 e Carlo Gregorio Rosignoli37. Se si considerano i testi forniti in una sola co-pia, forse per uso, non dei convittori, ma dei padri del collegio, si raccolgono anche i nomi dei confratelli Gottardo Belluomo38, Carlo Bovio39, Giampie-tro Pinamonti40, Giovanni Rho41, Fabio Ambrogio Spinola42. La spiritualità filippina è rappresentata solo da due testi, le già ricordate Vite dei santi del mese, e il Diario sacro di Francesco Marchese43. A completare la ricca scelta si aveva il fortunato Salmista toscano del sacerdote reatino Loreto Mattei44, l’altrettanto fortunato Prato fiorito del padre cappuccino Valerio da Venezia45 e l’intramontabile Imitatio Christi, disponibile sia in volgare che in latino, con l’attribuzione ora a Gerson ora a Kempis46. La lettura di simili opere, spesso comunitaria e ad alta voce, guidava i collegiali nei loro esercizi di devozione, di cui le cronache diaristiche conservano almeno in parte il ricordo: la devo-zione alla Vergine derivava parole e affetti dai libri di Auriemma, che nel 1667 dedicava proprio ai convittori del Santa Caterina un edizione dei suoi Affetti scambievoli47, dal Diario sacro di Marchese, letto nella quotidianità del tempo

217

Insegnare e imparare

per annum fra il 1710 e il 171148, e da Il divoto di Maria di Segneri49, il cui Quaresimale fu letto in preparazione alla Pasqua del 171150.

L’orizzonte spirituale abbracciato da tale insieme di scritti ricomprendeva in sé, per larga parte, temi e forme di una religiosità più semplice e popolare: molte di queste letture, lungi dall’essere ‘riservate’ alla fruizione dei nobili collegiali, erano offerte dai vari esponenti delle gerarchie ecclesiastiche (sem-plici preti, predicatori famosi) alla devozione dei diversi stati sociali della po-polazione, come si evince dal confronto con la ricerca di recente condotta da Federica Dallasta “sulla circolazione libraria nella Parma farnesiana”51. Pro-prio il fine devoto, rivolto anche a persone di scarsa o nulla alfabetizzazione, giustificava peraltro il risalto tutto particolare assegnato alla parola scritta, che guadagnava in evidenza sensibile ciò che perdeva in termini di rigore logico argomentativo52: artifici retorici, exempla e inserti narrativi, e insieme, spesso, immagini a corredo del testo miravano a conquistare la sensibilità dei lettori/uditori, chiamati a partecipare dei divini affetti con tutta la realtà del proprio essere. I colori retorici così come i toni dei racconti o le espressioni delle incisioni potevano toccare una gamma molto ampia di accenti, atti a suscitare sentimenti devoti di orrore e pietà nei confronti della fragilità dell’uomo peccatore e del suo destino di dannazione eterna, e al contempo di meraviglia e gratitudine dinnanzi allo spettacolo dell’inesauribile bontà divina, promessa di gloria eterna per ogni anima credente.

Nel giugno del 1698 i padri aspettavano con vivo desiderio le Meraviglie di Dio, alla cui edizione lavorava a Bologna il Longhi, tanto che Negrini scriveva a Sacco:

le Meraviglie di Dio del padre Rosignoli che V. S. mi ricerca in Bologna non sono stampate solo che due parti e fra due mesi sarà stampata ancora la terza, et ho stimato bene aspettare sia fornito di stampare, e se commanderà in contrario si manderà per hora queste due parti53.

La raccolta, che l’autore dichiarava “nata come profittevol ricreatione nel cor-so delle vacanze dagli studi maggiori”, sceglieva, fra gli Acta sanctorum pub-blicati da Jean Bolland, i più meravigliosi “per mostrare con diletto quanto la divina provvidenza sia ammirabile nelle attioni de’ suoi santi”54. E insieme alle

218

Il ColleGIo deI nobIlI dI ParMa

Meraviglie di Dio, entro “un progetto letterario totale”55, il Rosignoli aveva messo a punto anche La pietà ossequiosa alle feste principali dell’anno, ripetuta-mente offerta alla meditazione dei convittori negli anni 1710-171356.

Di ben altro tenore erano i varii essempi raccolti ne Il prato fiorito del frate Valerio veneziano, al secolo Giuseppe Ballardini57, opera che risulta acqui-stata da Negrini nel 1701 e nel 170358. L’autore ricorreva a racconti di varia lunghezza per illustrare “tutte le categorie di peccatori e di peccati”, che sot-tolineavano continuamente

la presenza del divino e del diabolico nella vita umana, fra estasi di fraticelli, visioni salvifiche, apparizioni di Madonne parlanti e allattanti, ostie consa-crate che saltano fuori dalla bocca del peccatore per tornarsene nel calice e incredibili tormenti del maligno59.

Dal canto suo, il padre gesuita Giovanni Battista Manni, nella quadrilogia I quattro novissimi60, accentuava l’efficacia narrativa del racconto con l’eviden-za sensibile delle immagini incise, quelle “figure in rame” che Negrini nel 1707 non riusciva a reperire per i padri del collegio sul mercato librario61.

Alcune di queste opere erano lette in edizioni uscite da torchi di Pezzana e Baglioni, cui Negrini, per conto dei gesuiti, sembrava riconoscere una quali-tà superiore62. Nel 1702 il libraio si scusava per non aver trovato, in quanto esaurito, il Cristiano istruito di Segneri nell’edizione di Baglioni63, e per due volte, nel 1701 e nel 1703, sottolineava nelle note rispettivamente del 3 ot-tobre e del 27 settembre come gli Affetti scambievoli di Tommaso Auriemma fossero di stampa Pezzana64. Altri libri, e in special modo i testi di scrittori gesuiti contemporanei, dovevano uscire da aziende editoriali ben più vicine. A Bologna, dove Negrini svolgeva la sua funzione di intermediario, si ricor-reva agli assortimenti di Longhi e di Pisarri; a Parma i padri gesuiti intratte-nevano relazioni dirette con una serie di piccole botteghe tipografiche – Vi-gna, Rosati, Monti e Carmignani65 – che proprio dalla presenza del collegio traevano linfa e alimento per la promozione della loro attività editoriale66.

In generale il collegio stampava molto di quello che produceva al suo in-terno in termini di rappresentazioni teatrali, recite poetiche e dissertazioni accademiche67. Si è davanti a una vasta produzione, che stupisce per la sua

219

Insegnare e imparare

quantità e che doveva certamente impressionare i contemporanei, con un ritorno ‘pubblicitario’ non secondario e con un peso specifico, ancora da valutare, nel mondo della coeva produzione culturale, anche e soprattutto a partire dal suo centro di eccellenza, l’Accademia degli Scelti68. Similmente avveniva sul versante della produzione spirituale69, dove, con l’aiuto con-giunto delle carte di Negrini e dei diari, si possono individuare alcuni testi pensati per il Collegio dei Nobili, se non addirittura nati al suo interno, e poi affidati alle fortune del mercato editoriale, per il tramite degli stessi ca-nali adoperati per l’approvvigionamento librario: ne sono autori figure il cui percorso biografico si intreccia a vario titolo con la storia del Santa Caterina. Un esempio è particolarmente suggestivo perché riguarda il ‘bidello’ Paolo Sacco che, in vista delle solennità del 1700, patrocinava nel 1699 la ristampa del Trattato del Giubileo dell’anno santo e degli altri giubilei, edita per la prima volta da Antonio Santarelli, e la dedicava ai convittori70. Sin dal 12 gennaio 1700 Negrini riceveva dal collegio quindici copie del libro per metterle in circolazione71, come già aveva fatto nel 1694 con un altro lavoro di Sacco, di tutt’altro tenore, il divertimento letterario de la Musa faceta72.

Accostare alcune di queste opere consente di comprendere dall’interno il tipo di spiritualità promossa e vissuta nel collegio. Si riconosce un valore qua-si ‘programmatico’, al libro licenziato dal padre gesuita Antonio Foresti nel 1689 per i tipi di Galeazzo Rosati, Il sentiero alla sapienza73. In quegli anni l’autore era versato nell’elaborazione dell’opera sua più importante e ambizio-sa, la storia universale raccontata nei volumi del Mappamondo historico, che Negrini si premurava di smerciare, ancora freschi di stampa74. Al confronto appariva davvero esile il “libriccino” dedicato proprio ai convittori del Santa Caterina, che riconoscevano però a quelle poche pagine un alto valore forma-tivo. È annotato nei diari del 1709: “a tavola ogn’anno si legge un libro istrut-tivo al principio, come il Sentiero alla Sapienza, o simile”75. L’argomentazione del testo si incentrava tutta sul “legame tra istruzione letteraria e formazione religiosa”, che costituiva il cuore della “scelta educativa ignaziana”, in quanto suggeriva i modi concreti per coniugare “cristiana pietà” e “umane lettere”76.

Su questo binomio fondamentale, a soli cinque anni di distanza, rinnovava la riflessione il padre Ercole Mattioli, che negli anni doveva aver intessuto un rapporto profondo, del tutto privilegiato, con il Santa Caterina77. Egli aveva

220

Il ColleGIo deI nobIlI dI ParMa

speso qui l’ultima fase del suo servizio, dedicandosi a una solerte attività di scrittura, che raccoglieva il frutto del lavoro di studio e ricerca compiuto come professore di umanità e retorica e indirizzava proprio al collegio par-mense La pietà illustrata, parte prima, uscita, insieme alla seconda, nel 1694 per i torchi di Alberto Pezzana e Paolo Monti.

Il ristretto poi distinto, che apparisce nel frontespizio del libro, verso il colle-gio dei nobili di Parma, spiega Mattioli, mi fu consigliato dalla giustizia, ap-prendendo, ch’essendosi prodotta quest’opera in sì degno collegio, si dovea rivolgere con qualche parzialità a signori convittori del medesimo, con non minor propensione di quello faccia la calamita a quella parte della rupe, che rimirò, quando in essa fu generata78.

Il testo consegnato alle stampe viveva di un forte legame con la dimensione orale. La parola scritta si poneva in linea di continuità con l’esercizio della predicazione: “non valendo più con la voce da pergami”, il padre sperava di poter “giovare a gl’altri con gli scritti”79. E per rendere più efficace la comu-nicazione sceglieva la forma dialogica, inscenata all’interno di ideali con-vivi culturali, che il sottotitolo dell’opera chiamava accademie sacre. Ogni accademia congregava teologi, “filosofi, tanto aristotelici quanto platonici, magnetici, chimici”, “leggisti”, medici, matematici, storici e “professori di qualunque scienzia”80. I loro pareri dovevano contribuire a illustrare la pietà, che ci si auspicava potesse trovare dimora e alimento nelle menti e nei cuo-ri dei giovani nobili. La “distinzione prima”, con le sue cinque accademie, era intesa a dimostrare “convenienza e necessità della pietà in un nobile”,81 mentre la seconda, rovesciando i termini del discorso, illustrava “la nobiltà della pietà”82. Questa articolazione dava compiuta espressione all’ambizione pedagogica gesuitica, intesa a formare, per restare nei termini di padre Er-cole, degli autorevoli ‘cavalieri cristiani’. La dedica encomiastica del lavoro non a caso si rivolgeva a Odoardo Farnese, celebrato per la pietas che ornava la sua nobilitas e che trovava eminente visualizzazione nel “tant’acclamato collegio”, dove il duca “come in suo più colto giardino, con i suoi gigli, che danno la norma alla pratica di sì bella virtù” faceva guadagnare “l’eternità della gloria alla più scelta gioventù d’Europa”83.

221

Insegnare e imparare

Questo “monumentale discorso pedagogico” era corredato da quasi due-cento pagine di “imponenti ‘Indici d’alcun cose essenziali e curiose’” che, “dando risalto ai ‘casi’ e ai detti considerabili di persone insigni, consenti-vano al giovane lettore di godersi la materia narrativa saltando a piè pari gli eruditi ammonimenti”84. A fronte della lunga esperienza pedagogica matura-ta con la nobiltà, “che ha in orrore, fuor di tempo, ogni nome, che s’accosti a quello di prediche o di quaresimale”85, e preferisce “quello di accademia, che porta seco l’amenità, il suono e il colore del più bel metallo del dire”86, il retore Mattioli esperiva fra le diverse forme comunicative possibili quella del racconto breve, che animava il dettato argomentativo con ‘messe in scena’ di gusto narrativo. I racconti si caratterizzano per una fedeltà alla tradizione – i casi narrati sono prevalentemente antichi e medievali – e insieme per una apertura al mondo moderno, da cui derivano gli episodi esotici raccolti dalle terre di missioni e le notazioni scientifiche, ispirate alle nuove conquiste de-gli studi empirici, con l’ambizione di ricondurre a una sintesi cristianamente ispirata i saperi dell’uomo, impartiti in collegio.

Nell’arco degli anni interessati dalle cronache diaristiche Bartolomeo Spi-nelli successe a Mattioli nella cattedra di retorica87: di lui si ricordano le pre-fazioni tenute all’inizio degli anni scolastici 1710-12 e per lo stesso periodo le accademie annualmente drammatizzate “sopra il beato Luigi”88 nei dintorni della festa del santo. Portano la sua paternità due elegie recitate a scuola nella accademia di retorica89. Conserva memoria di questa attività l’esile volume in dodicesimo titolato Specimen carminum Bartholomaei Spinelli, edito a Par-ma da Giuseppe Rosati nel 170790, una raccolta poetica indirizzata agli acca-demici immaturi nella retorica, ovvero a coloro che detenevano, nell’ultimo corso degli studia humanitatis, il grado di dignità più basso relativamente al loro merito: nella retorica si contavano, infatti, imperatori, principi, ottimati e, appunto, immaturi. La collezione è divisa per argomenti in cinque sezioni, al cui interno il succedersi delle poesie è quasi sempre accompagnato da testi di dedica che ne contestualizzano le diverse occasioni performative in rap-porto alle accademie della scuola di retorica, ai tempi dell’anno scolastico e di quello liturgico, e agli eventi ‘straordinari’ della vita sociopolitica coeva91.

La seconda sezione apriva lo scenario della scrittura sugli orizzonti del sa-cro; le elegie, svolte anche in forma dialogica, contemplavano con accenti di

222

Il ColleGIo deI nobIlI dI ParMa

viva commozione e ponevano sotto gli occhi del lettore/uditore lo spettacolo dell’incarnazione di Cristo nella grotta di Bethlem. Si dava voce all’esul-tanza della terra nella Notte Santa “tot dierum illecebra, tot desiderium et annorum anhelitus”92; si guardava al presepe con gli occhi stupiti dei pastori e si invoca con un’elegiola il “puerum Iesum ut nostro corde innascatur”93. Gli epigrammi argomentavano teoricamente il dogma dell’incarnazione, esaltato, in accordo agli sviluppi della teologia post-tridentina, come secon-da creazione in rapporto al suo valore redentivo nella storia della salvezza. I versetti del prologo di Giovanni erano offerti alla meditazione degli allievi di umanità e retorica: per i primi il Dio fatto uomo vestiva i panni del discepolo che sperimentava per primo similitudini e amplificazioni94; per i secondi Dio vestiva i panni del retore perché la Parola, pronunciata dal Padre nell’eternità, si era fatta carne nel Figlio ed era venuta ad abitare la storia degli uomini95. I logici erano chiamati a confrontarsi con l’impegnativa categoria teologica dell’unione ipostatica96, i giuristi a contemplare l’avvento della giustizia97. La fiducia nell’incarnazione come seconda creazione era l’anima di una spiri-tualità tutta centrata sulle figure di mediazione: il Figlio redentore, la Madre corredentrice, gli angeli e i santi, tutti imprescindibili scorte sulla via della salvezza, ed era insieme l’anima del progetto educativo didattico proposto ai giovani nobili, il cui studio, in quanto ricerca e approfondimento delle uma-ne verità, era naturalmente destinato a incontrare la Verità rivelata.

Alla ricerca di questa sintesi i padri del Santa Caterina avviarono i giovani nobili loro affidati sino all’epoca della soppressione. Meriterebbe in tal senso una attenta lettura, che esula però dai limiti del presente lavoro, l’inventario del Collegio dei Nobili, redatto al momento dell’espulsione dei gesuiti dalla città di Parma98. All’elenco delle persone fisiche presenti in collegio, segue quello dei beni, fra i quali nella “solita camera” è individuata la “provvigione dei libri scolastici e spirituali”99. È evidente la linea di continuità con i testi censiti dal carteggio Negrini: fra i libri di preghiere si annoverano gli Offici della Beata Vergine e quelli della Settimana Santa100, mentre fra gli autori de-voti resistono Segneri con il Quaresimale, la Manna dell’anima e l’Incredulo senza scuse101, e Rosignoli, con le sue Verità eterne102. Entrano in scena anche scrittori gesuiti più ‘recenti’, le cui opere si collocano nei decenni centrali del Settecento103, ma resta immutato il fine ultimo dell’impegno didattico

223

Insegnare e imparare

dei gesuiti, che nel 1768 era spiegato ai giovani convittori con le parole di padre Giacomo Bonaretti, che a Bologna per i tipi di Pisarri, nel 1717 aveva editato L’arte vera d’approfittarsi dell’educazione del collegio in modo da poterne sentire il benefizio fuori ancor d’esso104: una proposta di “istruzione cristiana” per “tutti que’ giovani che vengono in qualunque seminario o col-legio educati”105. Per il rifornimento dei testi, a queste date, si faceva avanti il Remondini106, che il 14 marzo 1761 scriveva da Venezia a padre Vincenzo Ajazzi: “l’acclusa cartina è la nota de libri che sono di fresco usciti da miei torchi. Legga V. S. […] e mi comandi”107. Non si conosce la risposta, ma non è escluso che i “30 Tomas a Kempis”108 registrati nel 1768 possano identifi-carsi con l’edizione remondina del 1761, “bellissima adornata di moltissime figure in rame e colla sua bordura di linee per cadauna pagina”109.

Pur entro l’età dei Lumi, mentre si facevano sempre più urgenti le istanze muratoriane per una ‘regolata devozione’, i padri gesuiti rimanevano così fedeli a un modello consolidato di pietà, a “un mondo tradizionalista e devo-to, che preferiva esprimersi nel linguaggio più vivo e più diretto degli affetti, facendo leva sui segni sensibili della fede cristiana tramandata da una cultura condivisa”110.

224

Il ColleGIo deI nobIlI dI ParMa

Note

1 M. Turrini, Il ‘giovin signore’ in collegio. I gesuiti e l’educazione della nobiltà nelle consuetudini del collegio ducale di Parma, Bologna 2006, pp. 150-151. 2 Archivio di Stato di Parma (ASPr), Istruzione pubblica borbonica, b. 8, fasc. 1 (ottobre 1688-giu-gno 1708).3 ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9, Lettere di diversi a rettori del collegio o altri padri ope-ranti in esso (ottobre 1697-febbraio 1703).4 Sull’editoria veneta fra Sei e Settecento si rimanda a: P. Ulvioni, Stampa e censura a Venezia nel Seicento, “Archivio Veneto”, CVI (1975), pp. 45-93; Id., Stampatori e librai a Venezia nel Seicen-to, in “Archivio Veneto”, CVIII (1977), pp. 93-124; M. Infelise, L’editoria veneziana nel ’700, Milano 1989. 5 Cfr. A. Sorbelli, Storia della stampa in Bologna, Bologna 1929, pp. 177-179. Il rapporto pre-ferenziale di alcuni pochi stampatori con il Santa Caterina e le sue necessità educativo-formative ricorda da vicino il regime di monopolio instaurato, ormai in pieno Settecento, dai padri del Collegio dei Nobili di Milano con il libraio stampatore Giuseppe Marelli: “a Milano, i gesuiti, di concerto con Giuseppe Marelli libraio e stampatore, fanno un monopolio de’ libri scolastici non solo per quella città ma per tutto lo stato e per ispacciarli vogliono che i loro scolari se ne prov-veggano col dire che i soli libri stampati dal Marelli son corretti e scorretti tutti gli altri”, citato in G. Zanlonghi, Teatro e formazione presso il Collegio dei Nobili a Milano, in A. Cascetta, G. Zanlonghi (a cura di), Il teatro a Milano nel Settecento, I, I contesti, Milano 2007, pp. 279-336, in particolare p. 297.6 Infelise, L’editoria veneziana…, cit., p. 14.7 Ivi, p. 15. Proprio questa ampia disponibilità di testi liturgici è per lo studioso la ragione per la quale Pezzana e Baglioni “rimasero per tutto il Settecento di gran lunga le più ricche e potenti case vene-ziane. Tra esse molti erano i punti di contatto. Entrambe erano sorte nel Seicento ed avevano avuto modo di svilupparsi soprattutto nella seconda metà del secolo; entrambe giunsero alle soglie del nuovo secolo in posizione di netta preminenza rispetto a tutte le altre ditte di Venezia” (ivi, p. 18).8 Ivi, pp. 14-15.9 L’espressione è stata felicemente coniata da Gabriella Zarri come titolo di una sua recente rac-colta di saggi: G. Zarri, Libri di spirito. Editoria religiosa in volgare nei secoli XV-XVII, Torino 2009. Nel tratteggiare un bilancio storiografico degli studi dedicati all’editoria religiosa in Italia, la Zarri ritiene necessario, a fronte di una “designazione di libro religioso […] troppo generica e indefinita”, attenersi a una “ripartizione in generi letterari”, che riservi alla “trattatistica spirituale una sezione propria” (ivi, pp. 11-12). Sulla evoluzione del libro religioso nei secoli dell’antico regime, che qui interessano, valgono le considerazioni di D. Zardin, Sul libro e la letteratura religiosa nell’Italia del Seicento, in A. Colzani, A. Luppi, M. Padoan (a cura di), Barocco padano, 7, Como 2012, pp. 9-27. E sulla specificità del libro spirituale si veda E. Barbieri, Fra tradizione e cambiamento: note sul libro spirituale del XVI secolo, in E. Barbieri, D. Zardin (a cura di), Libri, biblioteche e cultura nell’Italia del Cinque e Seicento, Milano 2008, pp. 3-62. 10 Cfr. D. Zardin, La “pia institutio” dei gesuiti. Congregazioni, libri di regole, manuali, in M. Hinz, R. Righi, D. Zardin (a cura di), I gesuiti e la “ratio studiorum”, Roma 2004, pp. 97-137; Id., “Ad

225

Insegnare e imparare

maiorem Dei gloriam”. L’ideale culturale dei gesuiti, in La biblioteca del collegio dei gesuiti di Trento. Pubblicazioni e manoscritti conservati nelle biblioteche trentine, Trento 2007, pp. XXXVII-XLIX.11 Per i breviari cfr. infra nota 13. Il 6 gennaio 1698 Negrini si impegnava a “trovare il libro degli Inni del Breviario” (ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9).12 Un “martirologio volgare paoli 6” è censito nella lista “Libri 1706” (ASPr, Istruzione pubblica borbonica, b. 8, fasc. 1), un altro, dello stesso costo, in una delle quattro liste non datate che chiudono il carteggio. Il martirologio veniva letto quotidianamente a tavola: Turrini, Il ‘giovin signore’ in collegio, cit., p. 198.13 ASPr, Istruzione pubblica borbonica, b. 8, fasc. 1, Bologna, 24 marzo 1698. Assai meno caro, ‘solo’ paoli 19, il “breviario romano a 4 parti”, registrato il 17 aprile 1697 come privo di legatura, “sciolto”. La stessa lista segnalava “sciolto” anche un “diurno romano […] paoli 2”: ivi, Bologna, 17 aprile 1697.14 ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9, Bologna, 6 marzo 1698.15 Lo stabiliva l’Informazione per quelli che vogliono mettere i loro figliuoli nel collegio de’ nobili di Parma allegata al regolamento del 1608: Turrini, Il ‘giovin signore’ in collegio, cit., p. 193. Negli inventari di biblioteche parmensi studiate da Federica Dallasta, si registra una “elevata diffusione dell’Ufficio della Madonna”, che “rientra nelle molteplici manifestazioni di culto mariano pro-mosso da predicatori, curati e in genere da tutto il clero: l’opera è elencata in undici biblioteche (anche più volte nella stessa) e otto volte è l’unico libro o uno dei pochi posseduti”: Ead., Eredità di carta. Biblioteche private e circolazione libraria nella Parma farnesiana (1545-1731), Milano 2010, p. 223.16 ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9, Bologna, 9 novembre 1699.17 Solo il 6 marzo del 1691 (ASPr, Istruzione pubblica borbonica, b. 8, fasc. 1) vennero acquistati in 32°. In una lettera del 31 ottobre 1697 a proposito di un “Officio della B. V. sciolto” che “altro non si trova di stampa oltramontana solo che d’Anversa”, Negrini osservava: “essendo l’officio compito legato riesce alquanto voluminoso e non volendolo tanto grave si potrebbe levarli qual-che orazioni” (ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9, Bologna, 31 ottobre 1697). Non si han-no, invece, indicazioni circa il formato editoriale degli Offici del Santissimo Sacramento, acquistati nel 1703 (ASPr, Istruzione pubblica borbonica, b. 8, fasc. 1, Bologna, 27 settembre 1703).18 Scriveva Negrini il 3 ottobre 1701: “Delli libri desiderati manca solamente le Vite de santi del mese non havendone potuto trovare, essendo fornite. Li padri dell’Oratorio le vogliono far ristam-pare” (ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9, Bologna, 3 ottobre 1701).19 La princeps, edita a Vienna nel 1665, conobbe varie ristampe, fra cui: N. Avancini, Vita et doctrina Iesu Christi ex quatuor evangelistis collecta, et in meditationum materiam ad singulos totius anni dies distributa, apud haeredes Antonij Pisariji, Bononiae 1687. Sull’autore e sulle edizioni: C. Sommervogel, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 9 voll., Bruxelles-Paris 1890-1900, I, coll. 668-680. 20 Così recita il frontespizio di una edizione parmense in volgare: N. Avancini, Vita e dottrina di Gesù Cristo raccolta da quattro evangelisti e distribuita in materia da meditare per tutti i giorni dell’anno […], per Galeazzo Rosati, In Parma 1693.21 Il divoto di Maria Vergine istruito ne’ motivi e ne’ mezzi che lo conducono a ben servirla fu dato in luce a Bologna e a Modena nel 1677. Per le edizioni successive: Sommervogel, Bibliothèque…, 1896, VII, coll. 1050-1094, coll. 1064-1607. Nel 1699 Negrini inviava ‘sciolte’ anche sei copie

226

Il ColleGIo deI nobIlI dI ParMa

della Manna dell’anima “per non perder tempo nel legarle”, giustificando “la tardanza” con le “dif-ficoltà incontrate dal haverle in Venetia dove scarseggiano” (ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9, Bologna, 18 dicembre 1699). Alcuni fogli risultarono però difettosi e Negrini penò non poco per sostituirli; finalmente, l’11 marzo 1700 (ivi), poteva annunciare: “Ho procurato in Venetia li difetti della Manna dell’anima ma per essere passato il negotio del Bosio in mano d’altro mercante non li ho potuti havere, ma però son sicuro che mi saranno inviati quanto prima e glie li spedirò per prima occasione”. Doveva trattarsi dunque della seguente edizione: P. Segneri, La manna dell’ani-ma, overo esercizio facile insieme e fruttuoso per chi desidera in qualche modo di attendere all’orazione. Proposto […] per tutti i giorni dell’anno, per Antonio Bosio, In Venetia 1699. Cfr. Sommervogel, Bibliothèque…, cit., 1896, VII, coll. 1059-1060. Per un approfondimento: E. Bolis, L’uomo tra peccato, grazia e libertà nell’opera di Paolo Segneri s.j. (1624-1694), Milano 1996.22 Dietro la sintetica notazione di Negrini dovrebbero riconoscersi le seguenti opere di Giannotti: Modo di ben comunicarsi sacramentalmente con un trattato della comunione spirituale, edita a Bolo-gna per gli eredi del Benacci nel 1646, e Il modo di ben confessarsi, massime per chi desidera di far la confessione generale, pubblicata nel 1653 per lo stesso stampatore. L’autore era stato professore nel collegio parmense: Sommervogel, Bibliothèque…, cit., III, 1892, coll. 1391-1393; Dallasta, Eredità di carta, cit., p. 231.23 I diari annotano gli avvenimenti quotidiani del Collegio dei Nobili per il triennio 1710-1713. Il materiale archivistico, costituito da un insieme di dieci volumi, divisi fra la Biblioteca Estense di Modena, l’Archivio generale delle Scuole Pie a Roma e l’Archivio della Regione Settentrionale del-la Provincia d’Italia della Compagnia di Gesù a Gallarate, è illustrato in Turrini, Il ‘giovin signore’ in collegio, cit., pp. 21-39. L’autrice trascrive Roma, ovvero il diario custodito a Roma (segnato Reg, L-Sc., n. 90), che si riferisce al 1713, e Modena 3, il volume di istruzioni, inerente sempre lo stesso anno, conservato a Modena con segnatura It. 1338. Chi scrive ha consultato direttamente anche i primi due volumi modenesi, segnati 1337/I-II, che si indicano qui in nota, secondo il metodo usato da Turrini, come Modena 1 e Modena 2. 24 Modena 3, p. 160, citato in: Turrini, Il ‘giovin signore’ in collegio, cit., p. 367.25 G. P. Brizzi, La formazione della classe dirigente nel Sei-Settecento: i seminaria nobilium nell’Italia centro-settentrionale, Bologna 1976, pp. 223-226.26 Il nome di Bartoli ricorre in due liste, l’una senza data, ove sono segnalate 6 copie della Ricrea-tione del savio, l’altra risalente al 6 marzo 1691, quando venivano acquistate in un’unica soluzione ben 6 opere del gesuita, in sei copie ciascuna, il Beato fine dell’huomo, l’Huomo al punto, la Povertà contenta, l’Eternità consigliera, la Tensione e le Poesie. Per l’autore e le edizioni cfr. Sommervogel, Bibliothèque…, cit., I, coll. 965-985, A. Asor Rosa, Bartoli, Daniello, Dizionario Biografico degli Italiani (DBI), 6, Roma 1964, pp. 563-571.27 Per il loro ruolo nella polemica antiquietistica si veda: S. Stroppa, Sic arescit. Letteratura mistica del Seicento italiano, Firenze 1998.28 L’opera di Barry acquistata con più continuità è il ‘Paolino et Alessio’, traduzione volgare del testo francese Paulin et Alexis deux illustres amant de la mere de Dieu, edito a Lione nel 1656 (cfr. Sommervogel, Bibliothèque…, cit., I, coll. 945-957, c. 956). Il 28 ottobre 1697 (ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9) Negrini si informava delle sorti di una copia del volume che, annotava, “consegnai alla signora Angela Cochi cantatrice bolognese ieri sera e mi promise farglielo recapi-tare”. È quasi certamente opera di Barry la Devozione agli angeli registrata l’8 luglio 1706: sullo

227

Insegnare e imparare

scadere del Seicento proprio a Parma, nella stamperia Pazzoni Monti, era uscita una traduzione del testo francese, la cui princeps risaliva al 1641 (cfr. Sommervogel, Bibliothèque…, cit., I, cc. 951). La stessa nota registra anche una Devozione a san Giuseppe, probabile traduzione de La devotion a S. Ioseph (Lyon 1640), e i Trattenimenti di filagia, che avevano conosciuto numerose ristampe. Il 19 febbraio 1699 (ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9) Negrini però non trovava il “libretto delli Esercitii di sant’Ignatio estratto dalli Trattenimenti”: “mi vien detto dal padre Ettorri che fu stampato in Venetia e che più non ve ne sono”.29 La celebre raccolta del padre Ribadeneira, edita per la prima volta nel 1599 ebbe numerosissi-me riedizioni e traduzioni: Sommervogel, Bibliothèque…, cit., VI, 1895, coll. 1724-1758, coll. 1752-1753. Il 28 giugno del 1700 (ASPr, Istruzione pubblica borbonica, b. 8, fasc. 1) Negrini acquistava, oltre a due copie dell’opera del gesuita spagnolo, anche dodici copie di un’altra for-tunata opera agiografica cinquecentesca, il Leggendario delle santissime vergini, sulle cui origini e successiva fortuna editoriale cfr. D. Zardin, Mercato librario e letture devote nella svolta del Cin-quecento tridentino. Note in margine ad un inventario milanese di libri di monache, in N. Raponi, A. Turchini (a cura di), Stampa, libri e letture a Milano nell’età di Carlo Borromeo, Milano 1992, pp. 135-246, in particolare p. 152. 30 I Pia desideria emblematis elegiis et affectibus SS. Patrum illustrata, editi ad Anversa nel 1624, conobbero un successo straordinario, ponendosi a modello per gli sviluppi della produzione poe-tica in latino (per i quali cfr. infra) e per il dialogo fra parole e immagini, che rappresenta uno dei cardini dell’estetica barocca: M. Praz, Studies in Seventeenth Century Imaginery, Roma 19752. 31 Una interessante testimonianza contemporanea del successo di questi autori si ha fra le pagine de Il cane di Diogene di Camillo Frugoni, che mostra di conoscere e apprezzare molti di questi autori gesuiti oggi considerati “personaggi minori”: A. Sana, La libreria del Frugoni, in “Studi Secenteschi”, XXXIV (1993), pp. 123-250, in particolare p. 176. 32 Il 13 marzo 1699 (ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9) Negrini inviava “per il Postiglione […] un involtino entrovi la Stanza dell’anima”. Si tratta della Stanza dell’anima nelle piaghe di Giesù overo pratiche usate e insegnate da santi per fabbricarsi la stanza in Cristo crocifisso, edita per la prima volta a Napoli nel 1655; due anni dopo, sempre nella città partenopea, uscivano in luce gli Affetti scambievoli, che Negrini acquistava negli anni seguenti e per i quali cfr. infra, nota 47. Sull’autore e sulle sue diverse edizioni dei testi si veda: Sommervogel, Bibliothèque…, cit., I, coll. 662-666. 33 Cfr. supra nota19.34 Cfr. supra nota 22. 35 Il 10 gennaio 1702 (ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9) era preoccupato Negrini perché, a suo dire, “La scuola della verità del padre Giuglaris non si truova solo che di pessima stampa”. Sull’autore e sull’opera: Sommervogel, Bibliothèque…, cit., III, 1892, coll. 1470-1477; A. Mer-lotti, Giuglaris Luigi, DBI, 56, Roma 2001, pp. 685-687.36 Cfr. infra nota 60. 37 Cfr. infra nota 53. 38 Sabrina Stroppa lo definisce “il più miope fra gli accusatori dei quietisti”: Ead., Sic arescit, cit., pp. 177-178, in particolare p. 177. La sua presenza, unitamente a quella di Segneri, letto al Santa Caterina almeno fino alla soppressione (cfr. infra), indicano il ‘perdurare’ di un modello di pietà di impianto più tradizionale, solo marginalmente lambito dalle correnti mistiche proprie della spiritualità barocca. Sul rapporto tra misticismo secentesco e forme della devozione barocca

228

Il ColleGIo deI nobIlI dI ParMa

cfr. le riflessioni di Zardin, Sul libro…, cit., pp. 24-27. Il 19 ottobre 1699 (ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9) Negrini lamentava di non aver potuto trovare, nonostante le “diligenze usate”, l’Initium sapientiae, overo brevi considerazioni d’alcune principali verità pertinenti alla salute dell’Anime. Con aggiunta di regole e divotione per vivere da buon cristiano ricevere con frutto i SS: sacramenti della confessione e della comunione, pubblicato per la prima volta a Bologna nel 1657 presso Monti. Cfr. Sommervogel, Bibliothèque…, cit., I, coll. 127239 C. Bovio, Esempi e miracoli della santissima Vergine Maria Madre di Dio […], per Gio. Gia-como Komarek, In Roma 1672-1700: cfr. Sommervogel, Bibliothèque…, cit., II, 1898, coll. 60-65. A marzo del 1698 Negrini stentava a reperire l’opera: “Li esempi della Madonna del pa-dre Bovio essendo libro stampato in Roma per hora non ve ne sono” (ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9); il primo aprile (ivi) dichiarava: “il padre Seniga mi dice havere solo il terzo et il quarto tomo, in dodici, stampati in Roma, e sono legati in carta pecora, ed il suo valore sono paoli due e baiocchi tre il tomo, se commanda che li prendi così mancanti del primo e secondo tomo li pigliarò”. 40 G. P. Pinamonti, Esercizi spirituali di sant’Ignazio proposti alle persone secolari, che bramano con questo santo ritiramento di eleggere o di migliorare il loro stato. Per un ragguaglio sull’edizione cfr. Sommervogel, Bibliothèque…, cit., VI, coll. 772-773.41 Il 23 giugno 1703 (ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9) Negrini consegnava “ad un padre francescano li due tometti delli Sabbati del padre Rho”. Fra le ristampe dell’edizione princeps romana del 1655, Sabati del Giesù di Roma overo esempi della Madonna, ve ne è una bolognese del Longhi, 1694: Sommervogel, Bibliothèque…, cit., VI, coll. 1711-1718.42 Il 5 marzo 1695 (ASPr, Istruzione pubblica borbonica, b. 8, fasc. 1) è indicato l’acquisto delle Meditation. Spinola tom. 4, ovvero l’opera del gesuita genovese Fabio Ambrogio Spinola, Medi-tationi sopra la vita di Giesù Signor Nostro per ciascun giorno […], divise in quattro parti. Aggiun-tevi in fine le Meditationi de’ santi occorrenti nell’istesso tempo, per la quale cfr. Sommervogel, Bibliothèque…, cit., VII, coll. 1448-1452.43 La princeps dell’opera, Diario sacro dove s’insegnano varie pratiche di divotione per honorar ogni giorno la beatissima Vergine, fu edita a Roma fra il 1655 e il 1658 e conobbe diverse ristampe, fra cui una bolognese del 1688 per i tipi di Longhi. Sull’autore: M. T. Russo Basadonna, Marchese Francesco, DBI, 69, Roma 2007, pp. 560-564. 44 Sull’opera, che nel 1671 inaugurò “nella cultura italiana il genere dei salteri metrici in versione completa”, si veda: C. Leri, Sull’arpa a dieci corde. Traduzioni letterarie dei salmi (1641-1780), Firenze 1994, pp. 47-57, in particolare p. 53. 45 Cfr. infra nota 57.46 Sull’oscillazione di paternità dell’opera nel corso del lungo successo editoriale cfr. Zardin, Mercato librario…, pp. 188-189.47 T. Auriemma, Affetti scambievoli tra la vergine santissima e suoi devoti, dimostrati da questi con ossequi, a Maria con gratie, e favori singolari, in particolare nelle sue feste, […], di nuovo ristampate con aggiunte fatte dal medesimo autore a gl’illustrissimi signori del nobilissimo collegio di Parma, per Antonio Pisarri, In Bologna 1667.48 Il Diario sacro, senza l’attribuzione a Marchese, è citato da Turrini, che ne indica le occorrenze in Roma: Ead., Il ‘giovin signore’ in collegio, cit., p. 200. L’opera è citata anche in Modena 1 e 2 a volte con la semplice indicazione di “diario di devozione alla beata Vergine”: Modena 1, f. 20r-v, 54r,

229

Insegnare e imparare

56r, 65v, 81r, 87r; Modena 2, f. 65r. Si legga almeno una delle notazioni, risalente al 19 dicembre 1710: “A pranzo si lesse nel Diario sacro il primo giorno delle devozioni da farsi nella novena del santo Natale e così tutti i nove giorni, doppo quello che spetta a ciascun giorno, si seguita il solito libro” (Modena 1, f. 87r). 49 Turrini, Il ‘giovin signore’ in collegio, cit., pp. 200-201.50 Modena 2, f. 37v: 17 febbraio 1711. 51 Le “opere dei gesuiti Carlo Gregorio Rosignoli e Giovan Battista Manni”, per esempio, rien-travano nelle letture devozionali frequentate dagli “strati medi di laici o consacrati” (Dallasta, Eredità di carta, cit., p. 283). A proposito di questa continuità di letture, trasversali agli stati so-ciali di appartenenza, osserva acutamente Zardin: “i contorni di una fede ricca di accenti ‘plebei’ potevano […] dischiudere la strada allo sviluppo di una coscienza caparbiamente allenata, con profusione di mezzi e strumenti persuasivi di ogni genere, ad abbracciare la totalità del mondo in cui si conduceva l’esistenza. L’idioma della perfezione ascetica e l’approdo a una elevatezza di cultura che si intrecciava con il senso delle distanze già inscritte nella scala delle gerarchie sociali tornavano sempre ad affacciarsi sullo sfondo. Ma il loro effetto discriminatore non autorizzava a spezzare l’innesto nel fertile humus del sentimento e delle pratiche comuni del culto cristiano, as-similati nella condivisione, con un proprio stile speciale, di un’unica, grande tradizione cristiana” (Zardin, La “pia institutio”…, cit., p. 136).52 Osserva Dallasta (Eredità di carta, cit., p. 221): “va tenuto conto che i fedeli erano attratti da manifestazioni di fervore accompagnate da una calda emotività, per cui erano invitati dai fron-tespizi dei libri ad accostarsi all’opera: spesso vi sono richiami all’ammaestramento che la lettura offrirebbe, alla virtù che essa stimolerebbe, all’arricchimento spirituale che favorirebbe, il tutto accompagnato dal diletto e specialmente dalla commozione”.53 ASPr, Istruzione pubblica borbonica, b. 8, fasc. 1, Bologna, 7 giugno 1698. La prima e la seconda parte erano uscite rispettivamente nel 1691 e nel 1696. La terza parte, ovvero centuria, uscì effettivamente nel 1698: C. G. Rosignoli, Maraviglie di Dio ne’ suoi santi. Avvenuti nella nuova cristianità dell’Indie, e d’altri paesi idolatri, scelte dalle istorie di que’ regni […], per il Longhi, in Bologna 1698. Per un ragguaglio sulle edizioni e una disamina dei contenuti si veda: M. A. Cortini, L. Mulas, Selva di vario narrare. Schede per lo studio della narrazione breve nel Seicento, Roma 2000, pp. 496-508.54 Le citazioni in ivi, p. 496.55 Ivi, p. 493.56 Cortini e Mulas (Selva di vario narrare, cit., p. 508) censiscono due edizioni secentesche de La pietà ossequiosa, la prima stampata da Longhi nel 1682, la seconda, di soli due anni successivi, prodotta dalla stamperia Remondini di Bassano. Per le occorrenze nei diari: Modena I, f. 58r, 85v, 91r; Modena II, f. 72r, 125r, 136v, 194v. Sulla devozione all’angelo custode mediata dall’opera di Rosignoli cfr. Turrini, Il ‘giovin signore’ in collegio, cit., pp. 196-197.57 Per le edizioni e i contenuti dell’opera cfr. Cortini, Mulas, Selva di vario narrare, cit., pp. 170-173, ma soprattutto G. Pedrojetta, Un “libercolo” secentesco per “donnicciole”: il “Prato fiorito” di Valerio da Venezia, Fribourg (CH) 1991.58 ASPr, Istruzione pubblica borbonica, b. 8, fasc. 1: Bologna, 21 febbraio 1701; Bologna, 26 aprile 1703.59 Cortini, Mulas, Selva di vario narrare, cit., p. 172.

230

Il ColleGIo deI nobIlI dI ParMa

60 Confluivano in un’unica edizione, ordinata secondo i quattro nuovissimi dell’uomo e stampata nel 1678 a Bologna da Pisarri, i seguenti testi: la Prigione dell’Inferno (1666); i Ritratti della Gloria del Paradiso (1670); il Tribunale intollerabile di Dio giudicante (1671) e i Varii e veri ritratti della Morte (1671). Si veda: Cortini, Mulas, Selva di vario narrare, cit., pp. 397-403.61 ASPr, Istruzione pubblica borbonica, b. 8, fasc. 1, Bologna, 28 settembre 1707: “Li Novissimi del padre Manni con le figure in rame più non se ne trovano”.62 Tale qualità era rivendicata e ricercata anche per i testi profani. “Le Epistole familiari di Cicerone si mandano del Miloco perché del Pezzana non ve ne sono, havendole fornite” annotava Negrini il 10 novembre del 1692 (ASPr, Istruzione pubblica borbonica, b. 8, fasc. 1, Bologna, 10 novembre 1692). La lista del 5 ottobre 1697 registrava acquistati da Pezzana 17 Claudiani e 12 Quinto Curzi, cui si andavano ad aggiungere rispettivamente 17 e 24 copie di “stampa ordinaria” (ivi, b. 8, fasc. 1, Bologna, 5 ottobre 1697). In quella che doveva essere la lettera di accompagnamento Negrini spiegava: “Q. Curtio pure e Claudiano, non trovandosene più” presso “Pezzana, sono stato astretto compire con altri di stampa ordinaria” (ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9, Bologna, 7 ottobre 1697). Similmente la nota del 22 settembre 1698 distingueva “12 Claudianus Pezzana” da altri “12 Claudianus”, di stampa ordinaria (ASPr, Istruzione pubblica borbonica, b. 8, fasc. 1, Bologna, 22 settembre 1698). Ancora il 9 ottobre del 1702 segnalava similmente a Sacco: “Trovarà solamente 11 Titij Livij non havendone potuto haver altro perché il Pezzana gli ha forniti” (ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9, Bologna, 9 ottobre 1702).63 ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9, 9 ottobre 1702. L’edizione ‘esaurita’ si può con ogni probabilità identificare con quella del 1700: Il cristiano instruito nella sua legge. Ragionamenti morali […], parte prima-terza, presso Paolo Baglioni, Venezia 1700. Oltre alle opere sin qui ri-cordate, un altro scritto di Segneri era letto in collegio, L’incredulo senza scusa, di cui, peraltro, nell’ultimo decennio del Seicento, si erano avute due ristampe proprio presso Baglioni, rispetti-vamente nel 1690 e nel 1698. 64 Si deve trattare della seguente edizione: T. Auriemma, Affetti scambieuoli tra la Vergine Santissi-ma, e suoi diuoti, dimostrati da questi con ossequii, da Maria con gratie, e favori singolari, in partico-lare nelle sette sue feste […], di nuovo ristampate con aggiunte fatte del medesimo autore. Diuisi in due parti […], per Nicolò Pezzana, Venetia 1699.65 L. Farinelli, La tradizione tipografico editoriale a Parma, in Storia di Parma, I, I caratteri origi-nali, Parma 2008, pp. 307-351, ad vocem.66 “Facevano lievitare la domanda dei vari prodotti della tipografia non soltanto la presenza conso-lidata della corte, centro di potere, laboratorio di idee e feste […], ma anche la ricostruita univer-sità” e “l’istituzione del collegio dei nobili, sempre più noto e autorevole” (ivi, pp. 328-329).67 Una presentazione di alcuni testi in: L. Och, Musica e pedagogia gesuitica: alcuni spettacoli nel collegio dei nobili di Parma fra Sei e Settecento, in “Quadrivium”, I (1990), pp. 39-83; G. Martini, Non è un posto per l’opera. Intermezzi, balletti e altri fenomeni musicali al Collegio dei Nobili fra Sei e Settecento, in questo volume. Interessante anche il censimento bibliografico di Chiara Travisonni: Ead., A proposito di alcuni frontespizi di tesi del collegio dei nobili di Parma, in “Ricerche di s/confine”, II (2011), 1, pp. 141-158. Della stessa autrice, più in generale: Ead., L’illustrazione nelle edizioni parmensi della prima metà del Seicento, in “Parma per l’Arte”, XVI (2010), 1/2, pp. 35-140.68 Nel 1679 Bartolo Partivalla indirizzava loro la sua raccolta di poesie: Id., Le poesie […] dedicate all’Accademia de gl’illustrissimi signori Scelti, eretta nel collegio de nobili di Parma, per Mario Vigna,

231

Insegnare e imparare

In Parma 1679. Nel 1688 Giuseppe Malatesta Garuffi li omaggiava del primo volume della sua importante Italia accademica: Id., L’Italia accademia, o sia Le accademie aperte a pompa e decoro delle lettere più amene nelle città italiane. […] Parte prima dedicata a gl’illustrissimi signori, li signori accademici scelti del collegio de nobili di Parma, per Gio. Felice Dandi, In Rimini 1688. Negli stessi anni i collegiali potevano vantare come pensata per loro la traduzione di due testi fondamentali per gli studi di umanità e retorica, gli aforismi di Grácián, tradotti dallo spagnolo in volgare nel 1670, e il Pomarium latinitatis, del 1691: L. Grácián, Oracolo manuale e arte di prudenza cavata dagl’aforismi, che si discorrono nell’opre di Lorenzo Gratiano. […]. Tradotta dalla lingua spagnola nell’italiana l’anno 1670. E dedicato a’ signori collegiali di Parma, per Mario Vigna, In Parma 1670; F. Pomey, Pomarium latinitatis, elegantiori consitum cultu, longeque peritiri descriptum manu. [….] Gallico idiomate in italicum verso, in gratiam scholarum domesticarum ducalis collegii nobilium Par-mae, typis Galeatij Rosati, Lugduni et Parmae 1691. Nell’ambito degli studi cavallereschi si con-siderino le seguenti grammatiche dedicate ai convittori: Grammatica francese-italiana composta per uso degl’illustrissimi signori convittori del ducal collegio de nobili di Parma […], per Alberto Pazzoni e Paolo Monti, In Parma 1698; M. Mussig, Regole fondamentali della lingua tedesca, nuovamente esposte, dichiarate, e dedicate agl’illustrissimi signori cavalieri italiani convittori nel collegio ducale in Parma, desiderosi d’imparare questa lingua con qualche singolare facilità e chiarezza, per Giuseppe Rosati, In Parma 1699. Appartenevano all’ambito delle scienze cavalleresche anche le Tavole di fortificazione moderna per uso de signori convittori del collegio de nobili di Parma, che applicano a detto esercizio, calcolate da Giuseppe Ruta, maestro di fortificazione nel suddetto collegio, per gli eredi del Vigna, In Parma 1684.69 A titolo d’esempio si vedano due testi censiti in SBN: Corona trionfale intessuta alle glorie di san. Francesco Borgia della Compagnia di Giesu con fiori di pietà, di lettere, e d’essercizi caualereschi da’ signori conuittori del collegio de’ nobili di Parma, per Mario Vigna, In Parma 1671; Trattenimenti sacri et eruditi da sigorri conuittori del ducale collegio de’ nobili di Parma praticati ne’ santi giorni della quaresima dell’anno 1695, per gli eredi di Galeazzo Rosati, In Parma [dopo il 1695].70 Trattato del giubileo dell’anno santo e degli altri giubilei. Composto già dal padre Antonio Santarelli della Compagnia di Giesù, ora fatto ristampare, e dedicato agl’illustrissimi signori convittori del ducale collegio de’ nobili di Parma da Giampaolo Sacco, per Giuseppe Rosati, In Roma et in Parma 1699. La copia (l’unica registrata in SBN), conservata presso la Biblioteca Palatina di Parma, reca una nota manoscritta di possesso riferita a un collegio della Compagnia di Gesù a Parma, identificabile con quello di S. Rocco, mancando la specifica ‘dei nobili’ che caratterizza il Santa Caterina. La suddetta copia, nel corso dell’Ottocento, è stata rilegata insieme a un testo importante, La scuola mabilliana, che anch’essa reca analoga nota di possesso manoscritta. 71 ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9, Bologna, 12 gennaio 1700: “Ho ricevuto […] le 15 copie del Giubileo, che occorrendomene altre copie li aviserò”.72 G. Sacco, I passatempi d’una musa faceta, così in villa, come in città. Che vuol dire: diverse composi-zioni in stile, per lo più bernesco, fatte fra l’anno in Parma et in Sala nel tempo delle vacanze e consacrate all’altezza serenissima del signor principe Odoardo Farnese da Giampaolo Sacco, bidello dell’illustrissima Accademia delli signori Scelti nel ducale collegio de nobili di Parma, per gli eredi di Galeazzo Rosati, In Parma 1693. Nascosto sotto lo pseudonimo di Musa faceta Sacco aveva anche pubblicato la Copia di una lettera scritta alla serenissima repubblica veneziana da una musa faceta, congratulandosi per il glorioso acquisto di tutta la Morea dedicata a cavalieri veneziani e dello stato veneto convittori nel collegio

232

Il ColleGIo deI nobIlI dI ParMa

de nobili di Parma, per gli heredi del Vigna, In Parma 1687. Nella “nota de libri” del 25 settembre 1694 (ASPr, Istruzione pubblica borbonica, b. 8, fasc. 1) Negrini annotava “5 Muse facete” tra la “robba venduta” e 15 tra ciò che, come scriveva a Sacco, “mi resta da vendere per suo conto”.73 A. Foresti, Il sentiero alla sapienza mostrato a’ giovani studenti, per Galeazzo Rosati, In Parma 1689. Rilegge l’opera Turrini, Il ‘giovin signore’ in collegio, cit., pp. 191-192. 74 Risalivano agli inizi degli anni Novanta i primi volumi: A. Foresti, Mappamondo istorico, cioè Ordinata narrazione dei quattro sommi imperii del mondo da Nino primo imperator degli assirii fino al regnante Leopoldo […], nella tipografia di Galeazzo Rosati, In Parma 1690-1691. Il 10 novembre 1692 (ASPr, Istruzione pubblica borbonica, b. 8, fasc. 1) Negrini scriveva: “Circa alli Mappamondi me ne sono restati ancora sei corpi, fra li quali ve ne è uno mancante delli sotto notati fogli che mi favorirà spedirmeli insieme col ultimo tomo, che intendo sia terminato. […] La supplico quanto posso inviarmi con celerità la balla del detto tomo essendo assediato giornalmente da questi signori che hanno pigliati gli altri e desiderarei essere il primo averlo tra gli altri librari”. L’anno successivo usciva alle stampe in due volumi anche il Tomo IV: A. Foresti, Tomo quarto del mappamondo isto-rico in cui si espongono i regni, nati dalla declinazione, e caduta dell’imperio romano in Occidente. Cioè dell’anno di Cristo 420 fino all’anno corrente 1692, appresso Alberto Pazzoni e Paolo Monti compa-gni, In Parma 1693. Il 10 ottobre 1693 Negrini dichiarava: “cavati per li Mappamondi venduti cioè / 6 primo, secondo, terzo, paoli 75 / 1 terzo tomo paoli 6 / 40 tomo quarto paoli 220 / in tutti paoli 301”, cifra che andava a saldo di quanto dovuto dal collegio al libraio. Negli anni seguenti Negrini si preoccupava di seguire la ristampa dell’opera, cui venivano ad aggiungersi i volumi firmati da Apo-stolo Zeno, per i torchi veneziani di Albrizzi, su cui a più riprese esprimeva pareri non lusinghieri. Si legge il 10 agosto 1701 (ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 9): “Il Mappamondo stampato dall’Albrizio, lo tiene in prezzo di vinti sei lire venetiane, ma hora non li ha più compito, essendo mancante delle vite de pontefici, che pure presentemente le ristampa, come anche il secondo tomo della continuatione, ma non so quando saranno terminati di stampare, essendo un huomo assai longo nella stampa, havendo incaminato assai opere e niuna ne conclude”.75 Turrini, Il ‘giovin signore’ in collegio, cit., p. 397. 76 Ivi, p. 191.77 Il 13 giugno 1710 il trascorrere quotidiano delle consuetudini collegiali raccolte nei più volte ri-cordati diari conobbe un’improvvisa battuta d’arresto: moriva a 88 anni, “essendo stato sempre in sé fin all’ultimo” il padre Ercole Mattioli. Per quel giorno l’imparzialità della narrazione in terza perso-na cedeva il posto all’espressione di una partecipazione emotiva intensa da parte di tutta la comunità: il cronista registrava il “dispiacere sensibile de nostri e degli esterni”, per le “rari parti” e la “singolare religiosità” del gesuita defunto: Modena 1, f. 113v. Turrini, Il ‘giovin signore’ in collegio, cit., p. 140.78 E. Mattioli, La pietà illustrata. Accademie sacre, dove s’erudisce in ordine ad essa un giovane nobile. Parte prima in cui si mostra la convenienza, necessità nobiltà e stimoli di tal virtù a un cavalier christiano in grazia di chiunque brama salvarsi, e singularmente de signori convittori del collegio de nobili di Parma […], per Alberto Pazzoni e Paolo Monti, In Parma 1694, pp. 6-7. A un solo anno di distanza dalla princeps, l’opera veniva ristampata a Venezia, per i tipi di Niccolò Pezzana, e negli anni successivi, rispettivamente il 1696 e il 1700, era corredata di una terza e quarta parte. Sulle edizioni dell’opera e sui suoi contenuti è importante Cortini, Mulas, Selva di vario narrare, cit., pp. 406-409.79 I diari descrivono la prassi di lettura di diverse raccolte di panegirici, individuate da Turrini, Il ‘giovin signore’ in collegio, cit., p. 199. I diari offrono altresì i nomi di vari padri che, chiamati

233

Insegnare e imparare

in collegio a predicare, hanno in seguito editato loro raccolte omiletiche, in cui può oggi essere ‘riascoltata’ la parola performata ai collegiali. È il caso del padre Giovanni Umberto Cocconato, presente al Santa Caterina fra il 1710 e il 1713 (cfr. Turrini, Il ‘giovin signore’ in collegio, cit., pp. 79, 127), autore di una raccolta di Prediche quaresimali, edite a Venezia da Pezzana nel 1751. 80 Mattioli, La pietà illustrata, cit., p. 8.81 Ivi, p. 15.82 Ivi, p. 119.83 Ivi, pp. II-III (la numerazione è nostra).84 Cortini Mulas, Selva di vario narrare, cit., p. 85.85 Mattioli, La pietà illustrata, cit., p. 7.86 Ivi, p. 8.87 Archivum Romanum Societatis Iesu (ARSI), Ven. 79, c. 150v, 185v; Ven. 80, c. 31r, 74v. I documenti sono citati in: Turrini, Il ‘giovin signore’ in collegio, cit., p. 81.88 Per le prefazioni, recitate rispettivamente il 16 dicembre 1710 e il 15 dicembre 1711, cfr. Mo-dena 1, c. 87r e Modena 2, c. 85v, già segnalate in Turrini, Il ‘giovin signore’ in collegio, cit., p. 81. Per le accademie, recitate il 20 giugno 1710, il 30 giugno 1711 e il 9 luglio 1712, si veda Modena 1, c. 35r, 129r, già segnalato in Turrini, Il ‘giovin signore’ in collegio, cit., p. 156.89 Il 23 maggio 1710 “il padre Spinelli recitò un’elegia in scuola” (Modena 1, c. 122r); il 5 giugno 1711 vi fu una “Accademia nella retorica in cui recitò una elegia il padre Spinelli” (Modena 2, c. 76v).90 B. Spinelli, Specimen carminum georgica, sacra, heroica, didascalica, hilaria, Galeazzo Rosati, In Parma 1707. L’opera, di cui SBN segnala una sola copia presso la Biblioteca Palatina di Par-ma, è da inquadrarsi nel contesto della poesia latina promossa dai gesuiti nel XVII secolo, per la quale si veda M. Fumaroli, Préface, in A. Thill (par), La lyre jésuite. Anthologie de poèmes latins (1620-1730), Genève 1999, pp. VII-XXIII. In Italia guardava agli antichi fasti della lirica latina Tommaso Ceva, che proprio nel 1704 editava la sua raccolta di Carmina, per la quale: F. Milani, Introduzione, a T. Ceva, Iesus Puer, traduzione e commento a cura di F. Milani, Milano 2009, pp. IX-LXV. Importanti anche le osservazioni di E. Colombo, Milano bilingue. Il gesuita Tommaso Ceva (1648-1737), in “Studia Borromaica”, XXIV (2010), pp. 77-97.91 Nella sezione heroica si ha il ditirambo composto “in funere serenissimi Ranuthii II”, dunque nel 1694, e il carmen celebrativo l’elezione al soglio pontificio nel 1700 di papa Clemente XI. Ai carmi encomiastici si intrecciano divagazioni letterarie a sfondo pastorale (georgica), che aprono la raccol-ta, e hylaria, divertimenti burleschi – per esempio i rimedi alla calura estiva –, che ne segnano la chiusa. Di maggior impegno sono le trattazioni teoriche di retorica affidate alla sezione didascalica: si presenta come una bibliotheca selecta di autori latini e volgari il trattato De studio latini sermonis; si snoda in diciannove elegie, organizzate secondo lo schema di domanda-risposta, già sperimentato da Pomey nel suo Candidatus rethoricae, la dissertazione relativa ai rapporti fra storia e retorica.92 “Xeniola puero Jesu recens nato. / Xeniola terrae” (Spinelli, Specimen carminum…, cit., pp. 73-75, in particolare p. 73).93 “Ad puerum Jesum ut nostro corde innascatur. / Elegiola” (ivi, pp. 81-82, in particolare p. 81).94 “Xeniola epigrammatum paranomasticorum. /Deus homo factus est / ad humanistas / Epi-gramma” (ivi, pp. 84-85).95 “Et Verbum caro factum est. / Ad rhetores. / Epigramma” (ivi, p. 85).

234

Il ColleGIo deI nobIlI dI ParMa

96 “De verbo corporato. / Ad logicos. / Epigramma” (ivi, p. 86). 97 “Ad iuristas/ Rorarunt coeli, miserunt nubila Justum / Sol quoque Iustitiae e nubibus ortus adest. / Iustitiae hinc leges, hinc lumina discite” (ivi, p. 86). 98 ASPr, Istruzione pubblica farnesiana, b. 7, fasc. 1: Parma, 6 aprile 1768, Inventario dei beni del Collegio dei Nobili di Parma, rogito di Giacomo Calvi (d’ora in avanti Inventario 1768). Per un utile raffronto si consideri: V. Trombetta, La libreria del Collegio dei Nobili e le biblioteche dei gesuiti a Napoli tra Sette e Ottocento, in G. Tortorelli (a cura di), Educare la nobiltà, Bologna 2005, pp. 123-163.99 Inventario 1768, ff. 138v-143r, f. 138v. 100 Ivi, f. 139v: “n. 7 Offici della settimana santa in 24/ n. 17 detti in 12/ n. 10 detti della Beata Vergine in 32/ n. 2 detti piccoli”.101 Ivi, f.139r-v.102 Ivi, f. 139v. Si tratta di C. G. Rosignoli, Verità eterne esposte in lettioni. Ordinate principalmen-te per li giorni degli esercizi spirituali […], Monti, Bologna 1703. Cfr. Cortini, Mulas, Selva di vario narrare, cit., pp. 511-512.103 Si consideri a titolo d’esempio il Quaresimale di padre Giacomo Tornelli, edito postumo nel 1753 a Milano e nuovamente edito nel 1762 dai Remondini, per i quali cfr. infra. 104 Inventario 1768, f. 141r. L’opera era “diretta e dedicata agl’illustrissimi signori del collegio de nobili di San Francesco Saverio in Bologna”.105 Recita così il sottotitolo dell’opera. 106 M. Infelise, P. Marini (a cura di), Remondini. Un editore del Settecento, Milano 1990; M. Infelise, P. Marini (a cura di), L’editoria del ’700 e i Remondini, Bassano del Grappa 1992. 107 ASPr, Gesuiti, b. 137, sott. C., fasc. 7: Venezia, 14 marzo 1761.108 Inventario 1768, f. 139v.109 Si legge nella “nota de libri” acclusa alla lettera del 14 marzo 1761.110 Zardin, Sul libro…, cit., p. 27.