Il nulla e la filosofia. Idealismo critico e esperienza religiosa in Franz Rosenzweig

Cavalli e (i) Cavalieri: tracce di una esperienza istituzionale stefaniana

Transcript of Cavalli e (i) Cavalieri: tracce di una esperienza istituzionale stefaniana

L’Istituzione dei Cavalieri di S. Stefano ringrazia i seguenti Enti ed Istituti per i contributi concessi:

– Amministrazione Provinciale di Pisa– Camera di Commercio di Pisa– Cassa di Risparmio di Firenze– Fondazione Pisa– Comune di Pisa– Ministero dei Beni e Attività Culturali– Società Aeroporto Toscano S.p.A.– Unione Industriale Pisana– Università di Pisa

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONEDELL’ISTITUZIONE DEI CAVALIERI DI SANTO STEFANO

PRESIDENTE– Gr. Uff. Dott. in rappresentanza del Umberto Ascani Comune di Pisa

CONSIGLIERI– Rag. Roberto Balestri in rappresentanza dell’Ammini- strazione Provinciale di Pisa

– Prof. Danilo Barsanti in rappresentanza dell’Università di Pisa

– C.V. Paolo Chiarelli in rappresentanza del Ministero Difesa-Marina

– Dott. Alessandro Franchi in rappresentanza del Ministero Infrastrutture e Trasporti

– Gr. Uff. Rag. Silvio Salini in rappresentanza del Ministero Istruzione Università e Ricerca

– Dott. Maurizio Sbrana in rappresentanza della Fondazio- ne Cassa di Risparmio di Pisa

– Comm. Geom. Antonio in rappresentanza della Camera Veronese di Commercio di Pisa

SEGRETARIO– Cav. Giancarlo Binelli

INDICE

Trentunesima edizione del premio «Una vita dedicata al mare»Pisa, 8 novembre 2013. Programma 11

Saluto del Presidente dell’Istituzione dei Cavalieri di S. StefanoDott. Umberto Ascani 13

Luigi RomaniPremio «Una vita dedicata al mare» a FINCANTIERI 17

SAGGI

Cinzia RossiCittà nobili e Ordine di Santo Stefano - Secoli XVI-XVIII 29

Alessandra Mita FerraroPresenza stefaniana in Lombardia. Il conte comasco GiambattistaGiovio e i Guicciardi nobili di Valtellina 47

Blanca González TalaveraBaltasar Suárez de la Concha (1537-1620).De mercader de lanas a Primo Balì di Firenze 81

Giulio FabbriGiulio Boninsegni Provveditore dell’Università di Pisa ePriore della Conventuale dei Cavalieri di Santo Stefano 93

Eva GregorovičováL’Archivio familiare degli Asburgo Lorena a Praga. Struttura,valore documentario, progetti di digitalizzazione 145

ATTI DELLA GIORNATA DI STUDI«Aspetti giuridici della storia dell’Ordine di Santo Stefano»(Pisa, 24 maggio 2014)

Monica ChiantiniDe’ giudizii, delle prohibitioni et pene. La giurisdizione criminaledell’Ordine dei Cavalieri di Santo Stefano 179

8

Daniele EdigatiNote sul privilegio di foro dei Cavalieri stefanianifra Sette e Ottocento 211

Marco P. GeriCavalli e (i) Cavalieri. Tracce di un’esperienzaistituzionale stefaniana 243

Romina BrugioniLe Commende dell’Ordine di Santo Stefanonella giurisprudenza rotale 273

ABSTRACTS 279

NOTE E DISCUSSIONI

Angelo de Scisciolo Un caro ricordo 287 A proposito di invidie e gelosie 293

Manifestazioni e visite

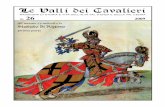

maRCo p. geRi

CAVALLI E (I) CAVALIERITRACCE DI UN’ESPERIENZA ISTITUZIONALE STEFANIANA*

1. Cavalli e Cavalieri

Se è superfluo dire di quali Cavalieri si tratterà, la scelta del titolo impone immediatamente un chiarimento intorno ai cavalli. Per quan-to riguarda questi ultimi il riferimento va a Pietro Cavallo1, membro di un’illustre famiglia di Pontremoli e noto giurista d’età moderna2, che fece la sua comparsa nei convegni stefaniani alcuni anni fa, quan-do di lui si parlò perché percettore di una commenda di grazia3. Que-ste pagine, però, non conterranno un’indagine sulle opere e sulla com-plessiva attività professionale del Cavallo4: esse si propongono solo di investigare su un singolo segmento della stessa e sui sedimenti di tale esperienza giuridica che si depositarono nelle opere a stampa.

Addottoratosi a Pisa nel 1567, dove aveva maturato l’esperienza di lettore straordinario di diritto canonico5, Cavallo vive gran parte del-

1 A giocare col cognome del nostro non sono stato il primo. Il Gerini riferisce, infatti, che Cosimo II amava dire di aver «un sì valente cavallo che non inciampava mai»: e. geRini, Memorie storiche d’illustri scrittori e di uomini insigni dell’antica e moderna Lunigiana, vol. II, Massa, per Luigi Frediani, 1829, vol. II, lib. VIII, p. 250.

2 Oggetto di recente di un primo quadro biografico: m. sammaRCo, Cavallo (Caballus) Pie-tro, in i. BiRoCChi, e. CoRtese, a. mattone, m. n. miLetti (a cura di), Dizionario biografico dei giuristi italiani (secc. XII-XX), vol. I, Bologna, Il Mulino, 2013, pp. 499-500. Si veda anche d. edigati, Gli occhi del Granduca. Tecniche inquisitorie e arbitrio giudiziale tra stylus curiae e ius commune nella Toscana seicentesca, Pisa, Edizioni ETS, 2009, p. 66.

3 B. m. CeCChini, La commenda Cavalli (Cavalla) di Pontremoli, in Pontremoli e l’Ordine di santo Stefano. Atti del convegno, in «Quaderni Stefaniani», XXI (2002), pp. 84-88. Di spicco in questo volume è anche a. LaBaRdi, Presenze di giuristi pontremolesi nell’Università di Pisa dal tardo Cinquecento alla prima metà del Settecento, pp. 23-45.

4 Alcune note sulle riflessioni di Cavallo in M. P. geRi, Dal textus all’ordine sanzionatorio. La classificazione dei crimini tra tecnica giuridica e logica di edificazione istituzionale, Pisa, Edizioni ETS, 2011, pp. 192-197.

5 m. sammaRCo, op. cit., p. 499; R. deL gRatta, Acta Graduum Academiae Pisanae (1543-1599), Pisa, Università di Pisa, 1980, p. 90, n. 773.

* ASPi per Archivio di Stato di Pisa; ASFi, per Archivio di Stato di Firenze; OSSt, per Ordine di Santo Stefano (fondo dell’Archivio di Stato di Pisa).

244

la sua attività professionale6 entro le maglie di quel Jurisdiktionsstaat7 con il quale oggi si è concordi nell’individuare l’essenza del dominio mediceo.

Il nostro, infatti, dopo esser stato Auditore della Rota senese8, nel giugno del 1583 ricevette la nomina di Auditore delle Bande gran-ducali e degli Otto di Guardia e Balia9. Nel 1586 divenne Audito-re dell’Ordine di Santo Stefano10 e, siccome le due cariche di norma coincidevano, Auditore dello Studio pisano11. Al momento della sua creazione fu inserito nel novero dei tre auditori della Consulta gran-

6 Le notizie sulla attività di Cavallo precedente agli incarichi fiorentini sono scarse. È, però, lui stesso che, alla fine del casus CC, ripresenta due suoi consilia predisposti per il Podestà di Podenzana, ufficiale del Marchese Malaspina di Villafranca, risalenti al 1580: p. CaVaLLo, Re-solutionum criminalium centuriae tres hac postrema editione ab ipso auctore correctae, emendatae, et quampluribus additionibus auctae et locupletatae, Francoforte, Collegio musarum Paltheniano, 1613, casus CC, pp. 384-391.

7 m. montoRzi, Giustizia in contado. Studi sull’esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna, Firenze, Edifir, 1997, pp. 67-86; 93-101; 253-257; 281-284; L. mannoRi, Per una preistoria della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell’età del tardo diritto comune, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», XIX (1990), pp. 323-504; Id., Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel Principato dei Medici (secc. XVI-XVIII), Milano, Giuffrè, 1994, pp. 407-474; id., Effetto domino. Il profilo istituzionale dello Stato territoriale toscano nella storiografia degli ultimi trent’anni, in m. asCheRi, a. Contini (a cura di), La Toscana in età moderna, secoli XVI-XVIII. Politica, istituzioni, società: studi recenti e prospettive di ricerca, Firenze, Olschki, 2005, pp. 69-78 (partic. p. 72); L. mannoRi, Il pensiero giuridico e storico-politico, in Storia della civiltà toscana, vol. III, Il principato mediceo, Firenze, Le Monnier, 2003, pp. 327-330; F. CoLao, «Iustitia est anima civitatis». Note sugli studi sulla giustizia criminale toscana in età moderna, in Amicitiae pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna, Milano, Giuffrè, 2004, vol. I, 576-579.

8 Ne dà notizia g. Conti, Decisiones inclytae rotae Senensis et Florentinae, Lucca, typis Leo-nardi Venturini, 1714, parte I, tit. I, parte I, tit. II. Il Fabroni riferisce anche che fu membro della Rota fiorentina (a. FaBRoni, Historia Academica Pisanae, Pisa, exudebat C. Magnainius, 1792, vol. II, p. 102), ma lo smentiscono gli elenchi pubblicati da e. Fasano guaRini, I giudici della Rota di Fi-renze sotto il governo mediceo (problemi e primi risultati di una ricerca in corso), in Convegno di studi in onore del giurista faentino Antonio Gabriele Calderoni (1652-1736), Faenza, Società Torricelliana, 1989, pp. 87-117.

9 ASFi, Magistrato supremo, 4314, fo. 50v. La notizia era già stata data da d. edigati (Gli occhi del Granduca, cit., p. 362), che ha messo in luce che le due cariche, che Cavallo conserverà sino al 1605, coincisero nella medesima persona fino al 1639.

10 d. BaRsanti, Organi di governo, dignitari e impiegati dell’Ordine di Santo Stefano dal 1562 al 1859, Pisa, Edizioni ETS, 1997, pp. 118-121, 191. Il suo predecessore lo presentò al Vicecancelliere come un «vasallo del serenissimo padrone, dottore esperimentato in le Corti, et nei carichi di giustizia, vecchio, speculativo, pratico, amorevole, et integerrimo darà tale odore di sé et da tutti infallibilmente sarà stimato degno di tanto honorato grado» (ASPi, OSSt, 1654, fo. 36).

11 Sulla figura dell’Auditore dello studio pisano: d. maRRaRa, L’età medicea (1543-1737), in Storia dell’Università di Pisa, a cura della Commissione rettorale per la storia dell’Università di Pisa,1* (1343-1737), Pisa, PLUS, 2000, pp. 89-90.

245

ducale12 e infine, nel 1605, ascese al ruolo di Auditore fiscale13, carica che esercitò fino alla morte avvenuta l’8 maggio 161514, non senza aver beneficiato del titolo di Primo Auditore del Granduca a partire dall’ot-tobre 161315.

Insomma, se c’è un giurista toscano che tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento rappresenta col proprio operato quel modello di giureconsulti di stato di cui hanno parlato, prima Gino Gorla16, poi Luca Mannori17, che col tempo assunse un ruolo centrale nel governo mediceo, questo è, come già aveva detto Elena Fasano Guarini18, pro-prio Pietro Cavallo. Le pagine che seguono vorrebbero cominciare a chiarire come questo continuo ricoprire cariche di auditorato, questo (e qui gioco alla stessa maniera degli «occhi del Granduca» di Daniele Edigati19) continuo ascoltare per il Granduca, avveniva e si struttura-va nella pratica. Quale era, insomma, l’intervento concreto di giuristi quali Cavallo, posti a capo di strutture che controllavano da Firenze magistrature centrali e periferiche, corpi e comunità20. Per far ciò, per

12 Pietro Cavallo fu Auditore della Consulta sin dalla sua creazione nel 1600: g. pansini, Le segreterie nel principato mediceo, in a. BeLLinazzi, C. Lamioni (a cura di), Carteggio Universale di Cosimo I de’ Medici, Firenze, Giunta Regionale Toscana, 1982, p. XXIX.

13 ASFi, Magistrato Supremo, 4317, fo. 152v.14 g. pansini, op. cit., p. XXXII.15 ASFi, Magistrato Supremo, 4318, fo. 135r.16 g. goRLa, I Tribunali supremi degli Stati italiani fra i secoli XVI e XIX quali fattori di unifi-

cazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati (disegno storico comparativo), in La formazione storica del diritto moderno in Europa, Firenze, Olschki, 1977, vol. I, p. 590.

17 L. mannoRi, Effetto domino, cit., p. 72.18 e. Fasano guaRini, I giuristi e lo stato nella Toscana medicea cinque-seicentesca, in Firenze e

la Toscana dei Medici nell’Europa del Cinquecento, I, Firenze, Olschki,1983, pp. 241-244; F. angio-Lini, Dai segretari alle «segreterie»: uomini ed apparati di governo nella Toscana medicea (metà XVI secolo-metà XVII secolo), in «Società e storia», XV (1992), pp. 705-720. Per Marc’Antonio Savelli, giurista sotto certi significativi aspetti in sintonia quanto a svolgimento della carriera con Cavallo, Edigati ha parlato di «una vita nelle istituzioni», tematizzando una tipologia d’esperienza giuridica a tutto tondo, della quale anche il nostro Cavallo può essere indicato come modello: d. edigati, Una vita nelle istituzioni. Marc’Antonio Savelli giurista e cancelliere tra Stato Pontificio e Toscana medicea, Modigliana, Edizioni dell’Accademia, 2005 (poi Pisa, Edizioni ETS, 2007).

19 d. edigati, Gli occhi del Granduca, cit., p. 13.20 Senza pretesa di completezza: e. Fasano guaRini, Potere centrale e comunità soggette

nel Granducato di Cosimo I, in «Rivista storica italiana», LXXXXIX (1977), pp. 490-538; ead., Camarlinghi ed esazione locale delle imposte nel Granducato di Toscana, in La fiscalité‚ et ses im-plications sociales en Italie et en France aux XVII et XVIII siècles, Roma, École Française de Rome, 1980, pp. 29-49; ead., Città soggette e contadi nel dominio fiorentino, in m. miRRi (a cura di) Ricerche di storia moderna, I (1976), pp. 1-94; id., Introduzione a Comunità e poteri centrali negli antichi stati italiani: alle origini dei controlli amministrativi, Napoli, Cuen, 1997, pp. 7-42; C. ViVoLi, Tra autonomia e controllo centrale: il territorio pistoiese nell’ambito della Toscana medicea,

246

cominciare a vedere come l’Auditore concorreva all’applicazione della normativa stabilizzando, magari, prassi di cancelleria, in relazione al non breve periodo nel quale il giurista nativo di Pontremoli fu Audito-re della Religione21, si indagherà in queste pagine in merito al rapporto dell’Auditore con le figure di potere, quali il Vice Cancelliere o il Con-siglio dei XII, e relativamente al controllo della attività di repressione criminale. Resteranno fuori per questioni di spazio e d’interessi del sottoscritto le questioni attinenti all’attività di controllo delle delibera-zioni del Consiglio e del Capitolo Generale, così come quelle concer-nenti il contributo che Cavallo diede alla riforma della normativa ste-faniana e alla redazione degli Statuti del 1590. Su queste ultime vorrei concentrarmi in una successiva ricerca, mentre le pagine che seguono si concluderanno con l’analisi dei sedimenti della lunga esperienza ste-faniana che si depositarono nelle opere a stampa del Cavallo.

2. «Nel mazzo delle scritture…»22: un primo sguardo alla corrispondenza dell’Auditore Cavallo

A grandi pennellate e trattando di tutta l’esperienza stefaniana fino alle soglie dell’età dei lumi, alcuni anni fa Franco Angiolini trattò con maestria del rapporto tra l’Auditore della Religione, il Granduca e l’Or-dine23. Le tendenze di fondo dipinte dall’Angiolini trovano significativa conferma nell’analisi del carteggio che l’Auditore Cavallo tenne duran-te il suo ventennio di carica con gli organismi della Religione e, soprat-tutto, col Vicecancelliere24. I primi Auditori controllano e impongono

in Comunità e poteri centrali negli antichi stati italiani, cit., pp. 139-182; e. Fasano guaRini, Conclusioni, ivi, pp. 315-331.

21 Già Domenico Bonsi, prima di Cavallo, fu Auditore per vent’anni (d. BaRsanti, op. cit., p. 191). Dopo Cavallo e fino alle soglie del XIX secolo, a parte due casi di incarichi prolungatisi per quattro anni, gli Auditori resteranno in carica non meno di un decennio e frequentemente per il doppio del tempo (ivi, pp. 191-192).

22 ASPi, OSSt, 1822 (Registro di lettere ordinarie dell’Auditore Cavallo), 7 settembre 1604, fo. 180v.

23 F. angioLini, Il principe, l’auditore, i cavalieri, in id., I cavalieri e il principe. L’Ordine di Santo Stefano e la società toscana in età moderna, Firenze, Edifir, 1996, pp. 47-65. Si tenga conto anche di d. BaRsanti, op. cit.,pp. 10-11.

24 All’epoca di Cavallo era Vicecancelliere Stefano Berti da Laterina, del quale Cavallo stesso nelle sue Resolutiones criminali ricorderà il profilo professionale e culturale (p. CaVaLLo, Resolu-tionum, cit., casus, CXXVII, n. 8, p. 224). Il Berti fu Vicecancelliere dal 1581 al 1609 (d. BaRsanti, op. cit., pp. 118-123, 203. Sulla figura del Vicecancelliere: ivi, pp. 16-17).

247

alla Religione la loro volontà come rappresentanti del sovrano, median-do il rapporto tra Ordine e Gran Maestro. Per il Granduca l’Audito-re vede e indirizza tutti gli affari della Religione: dalle suppliche per l’apprensione di abito (con la valutazione degli elementi essenziali per la sua acquisizione)25, alla tutela dei simboli26 e degli interessi27 della Religione, dai negozi criminali (qui compresi anche gli ordini impartiti ad altri giusdicenti del Granducato per interesse dell’Ordine28), alle controversie tra Cavalieri e tra il Vicecancelliere e i Cavalieri stessi29, dal tentativo di repressione, non sempre condotto in via bonaria (in cer-ti casi, dice Cavallo, è sempre bene procedere «con virga ferrea, perché conviene a Cavalieri osservare la regola, massime in materia [spirituale] di confessione, e comunione»30), di palesi abusi perpetrati dai Cavalieri anche nei confronti del patrimonio dell’Ordine31, alle questioni di pre-

25 ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 27 di luglio 1599), fo. 321: «Mando con la presente tre gratie di pi-gliar l’habito»; ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 11 ottobre 1600), fo. 464: «Hoggi S.A. mi ha dato la alligata supplica d’un francese presentatali da Monsu Le Grand che desidera l’habito di nostra Religione» (con una valutazione sul merito della supplica); ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 27 febbraio 1598), fo. 363: «È una gran vergogna per non dire grandissimo vituperio, che di tali Cavalieri Cappellani della chie-sa, et di obbedienza non vi sia pur uno, che possa passare all’esamine per ottenere un benefitio».

26 ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 2 luglio 1594), fo. 163 (attività di tutela del simbolo dell’Ordine nei confronti della c.d. «setta giorgiana» e dei «ministri del santo offizio di Palermo». Sulle vicen-de della prima, si segnalano come oggetto di futuro interesse del sottoscritto, alcune filze pisane contenenti sentenze ed editti contro i falsi cavalieri giorgiani (ASPi, OSSt, 3279-3282).

27 ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 20 giugno 1593), fo. 20 (controversia tra i ministri della Dogana di Pisa e l’Ordine in merito all’applicazione delle gabelle). Si suggerisce di investire della questione il Granduca con una supplica scritta o, «con parlarne a bocca, a chi bisognasse» nel momento nel quale la Corte fosse giunta a Pisa.

28 ASPi, OSSt, 1654 (al Podestà di Prato, 10 gennaio 1587), fo. 148; ASPi, OSSt, 1654 (al vicario di Scarperia, 11 agosto 1591), fo. 530; ASPi, OSSt, 1654 (al Capitano di Montepulciano, 12 settem-bre 1591), fo. 589; ASPi, OSSt, 1654 (al Fiscale di Pistoia, 12 settembre 1591), fo. 598;

ASPi, OSSt, 1654 (al Podestà di Prato, 10 gennaio 1587), fo. 148 (si ordina di esaminare su determinati capitoli «il capitano della Banda di codesta terra d’ordine della Religione di Santo Stefano»).

29 ASPi, OSSt, 1654 (al Berti, 17 marzo 1586), fo. 87 («Et quando non potrete operare, che le cose vadino per il suo verso, basterà che diciate a me il parer vostro, perché vi provvederò io senza che sia data la colpa a voi, et tutto passerà con segretezza»); ASPi, OSSt, 1654 (ad un Cavaliere, 19 agosto 1588), fo. 219v: «l’intenzion mia no’ è stata, non è né sarà mai di levare né a lei, né ad altri quei comodi et privilegij dalli ordini alli quali non ho mai pensato di far alterazione, ma è ben stata ed è intenzione che lei e li altri Cavalieri osservino osservino li statuti […]. Però sapendo lei molto bene ciò che da Capitoli gli è permesso et quello che non gli è concesso doverà stare al Convento secondo si conviene e dimorare nel contado di Pisa per quanto gli è permesso».

30 ASPi, OSSt, 1655, (al Berti, 10 gennaio 1597), fo. 603.31 ASPi, OSSt, 1655 (al Conservatore Generale Marco Pitti, 28 maggio 1594: d. BaRsanti, op.

cit., p. 120), fo. 98. Gli si contesta di aver concesso illegittimamente ad una «guardia della vaccina» una «patente» che lo autorizzava a «poter tagliare, et far legna a suo beneplacito e libera volontà

248

cedenza32, dalle rendicontazioni contabili, alla gestione dei «denari che sono fora del cassone in mano di Cavalieri»33, dall’attività economica e contrattuale della Religione, in ordine alla gestione dei possedimenti e delle fattorie e alla cessione34 o all’acquisto di beni35, alle disposizio-ni concernenti le esequie dei regnanti36. Ancora. L’Auditore comunica disposizioni del Granduca da inviare a tutti i Balì37, fa circolare le carte dei procedimenti penali con i disegni approvati dal Consiglio, il suo parere e il conseguente rescritto granducale38, consiglia, in risposta a richieste di suggerimenti39, il Vicecancelliere o il Consiglio, specie in relazione ai loro rapporti con i giusdicenti del Granducato40.

nei boschi di Vichio della Religione». Di tale legname, poi, era stato fatto commercio presso le «scale di Sapienza». Il rammarico di Cavallo, che aveva scelto in prima battuta la comunicazione personale, gli consentiva di sottolineare che «non conviene che io tolleri simili disordini, et deside-ro rimediare alli inconvenienti, et ancor procedere con ogni possibile modestia, per il grado che la tiene, mi è parso prima ch’io pubblichi questo fatto al Consiglio o a S.A.S. raccordarle, et ordinarle come faccio che subito si faccia restituire la patente […] et comandandoli che in l’avvenire» non si autorizzino più tagli nei boschi e, soprattutto, si provveda spontaneamente alla refusione del «dan-no della Religione per il giusto prezzo» nel breve termine di quindici giorni. Su questa vicenda si veda anche la successiva lettera al Pitti del 10 giugno 1594 (ASPi, OSSt, 1655, fo. 192).

32 ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 7 aprile 1594), fo. 103 (narra di una disputa di precedenze nel rito del dar l’incenso). Sui rapporti di precedenza trai membri dell’Ordine e quelli dello Studio, si tenga conto del caso analizzato da R. deL gRatta, Problemi giurisdizionali e di precedenza sorti fra l’Ordine di Santo Stefano e lo Studio, in L’Ordine di Santo Stefano e lo Studio di Pisa. Atti del Conve-gno, Pisa, 14-15 maggio 1993, Pisa, Edizioni ETS, 1993, pp. 91-97.

33 ASPi, OSSt, 1654 (al Berti, 20 dicembre 1585), fo. 127.34 ASPi, OSSt, 1655 (al Consiglio, 2 agosto 1595), fo. 181: «non ho mancato trattare col Signor

Serguidi il negozio dello affitto dei beni della commenda delle Pomarancie».35 ASPi, OSSt, 1822 (al Berti, 21 dicembre 1602), fo. 27: «non havrei per inconveniente che qua si

facessi notitia della vendita dei beni del Priorato di Lucca da farsi secondo il comandamento di S. A. et si affiggesse la cedola nella stessa maniera, che sarà stata affissa costà, che il passare codesto negotio a notizia certa e pubblica in questa città non può nuocere, ma si bene giovare, et il tempo lo permette, e qua sono migliori borse che in Pisa, et il fatto costà non si saprà così da tutti i fiorentini come se la cedola si affiggerà ancora in mercato nuovo, e quando questo non facessi frutto, almeno havremo noi altri ministri fattone il debito numero e non tralasciato di diligenza per il servitio della Religione».

36 ASPi, OSSt, 1654 (al Berti, 24 ottobre 1586), ff. 124v-125; ASPi, OSSt, 1654 (al Balì di Siena, 9 novembre 1587), fo. 211.

37 ASPi, OSSt, 1555 (al Balì di Pistoia, 26 marzo 1595), fo. 159 (per la convocazione di Cavalieri per l’imminente navigazione, da scegliersi tra quelli «meno occupati e più scapoli»).

38 ASPi, OSSt, 1654 (al Berti, 19 marzo 1587), ff. 173v-176. 39 ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 8 agosto 1598), fo. 321: «Quando le leggi son scritte, bisogna

vedere, quel che le dicono, e quel che importano le loro parole, e non cercare quel che parrebbe convenirsi».

40 ASPi, OSSt, 1822 (al Berti, 3 dicembre 1605), fo. 93: «non veggo che autorità habbia il Con-siglio di ordinare al Vicario di Vico pisano precetti di non s’offendere a due laici non sottoposti al foro della Religione […] et a me non è mai piaciuto mettere la falce nell’altrui messe, né ingerirsi in quello che non li tocca, et piuttosto ho sempre desiderato ristringere, che ampliare le facultà, et autorità, ch’io potessi havere».

249

È, però, col Vicecancelliere, almeno nel caso di Pietro Cavallo, che il rapporto diviene veramente quotidiano e travalica il limite della logi-ca amministrativa dell’affare o negozio istituzionale in senso stretto41, in un continuo incitamento («però state allegramente, et non dubitate perché le persone di buona mente come siete voi non devono temere di niente»42) alla rigorosità43 e allo stretto controllo in punto di efficienza e celerità44 del personale di cancelleria45. Si rinvengono, così, esorta-zioni che potranno esser ritenute di maniera, ma che al tempo stesso non sono del tutto prive di significato, perché provenienti dal diretto incaricato del potere sovrano46. Per intendersi, Cavallo nel 1591 scrive al Vicecancelliere che

andrò con destrezza penetrando la mente di S.A.S. perché ci governeremo confor-me a quella, ma vorrei anco che ogni huomo della cancelleria havessi un poco di discrezione, si contentassi del giusto, si mettessi gli panni miei, e si spogliasse del proprio interesse […] ditemi hora di grazia se questo è un contentarsi dell’onesto.

Quello del richiamo al personale di cancelleria, del resto, diventa quasi un refrain che, oltre che nelle lettere al Berti47, è presente anche nelle missive ad altre figure di potere della Religione, come nel caso di una lettera al luogotenente del Capitolo Provinciale pisano dell’aprile 159448:

41 ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 24 gennaio 1597), fo. 277: «Ho inteso quanto scriveste et quanto il consiglio ha deliberato … et tutto sta bene e mi piace che si sia sopita quella poca differentia tra il Contestabile e il Priore. Del risentimento che vogliono fare i Cavalieri perché il Bargello menasse in prigione il tasauriere me ne rido, perché li bargelli possono e debbono fare quello in casi simili, ma non era già dovere».

42 ASPi, OSSt, 1654 (al Berti, 23 aprile 1588), ff. 183-185.43 ASPi, OSSt, 1654 (al Berti, 7 ottobre 1589), fo. 338v: «Tenete l’occhio aperto e non perdonate

a nessuno nelle cose honeste, e fate passare le cose con rigore, et mero filo di iustitia, perché in ogni modo non sarà usata clemenza alla bontà vostra dove si vedrà di potervi dare una sferzata. Et voi state per sempre vigilante, acciò che non naschino scandali».

44 ASPi, OSSt, 1654 (al Berti, 14 dicembre 1591), fo. 538: «Però un’altra volta habbiate un poco mira a queste spedizioni di codesti ministri di cancelleria perché a dirvi il vero bene spesso vanno dormendo quando scrivono».

45 ASPi, OSSt, 1654 (al Berti, 20 aprile 1588), fo. 179: «et a voi come a capo della cancelleria tocha questo carico di mettere innanzi le cose, et farle esequire al notaio e cohaiutori e farvi obbe-dire».

46 ASPi, OSSt, 1654 (al Berti, 8 agosto 1591), fo. 510.47 ASPi, OSSt, 1654 (al Berti, 10 agosto 1591), fo. 534: «Ho occasione di dolermi di tutta la

cancelleria, e più di voi che ne siete capo, intendo io da altri in diversi modi disordini notabili a danno della Religione senza che voi altri ne apriate bocca come se non fuste al Convento, o non mangiaste il pane della Religione».

48 ASPi, OSSt, 1654 (al Berti, 1 agosto 1589), fo. 512.

250

Con questa occasione si compiacerà far chiamare in capitolo tutti li ministri di cancelleria senza eccettuarne nessuno, et comandarli che non tenghino à die-tro le scritture di qualunque sorte le si siano ne’ negozi attinenti la Religione, al-trimenti non essendo non si maraviglino se correranno risico di esserne castigati severamente.

In questo mare magnum, oltre all’attestazione costante dell’invio alla cancelleria della Religione di norme e provvedimenti49 e alla co-municazione di ordini provenienti direttamente dal Granduca50 o alla traccia del modo di circolazione delle opinioni tra i vari funzionari e di maturazione della volontà sovrana51, emergono anche con insistenza le preoccupazioni del Cavallo in ordine alle questioni contabili e al comportamento del personale direttamente adibito a tali attività. Per fare un esempio, tra i moltissimi52, si può richiamare una lettera al

49 ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 14 maggio 1594), fo. 78: «Mandovi la legge o bando de colletti di Dante, la quale non costa niente, come anco le già mandate, perché io le ho tutte havute dai Signori Otto gratis». Per inciso si tratta in questo caso di una norma dell’ 11 gennaio 1585 in rin-novazione di un bando del 1570, volta a proibire certi specifici accorgimenti per la protezione del corpo (m. saVeLLi, Pratica Universale estratta in compendio per alfabeto dalle principali leggi, bandi ... che vegliano nelli stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana, Firenze, nella stamperia di Vincenzo Vangelisti, 1681, v. Colletti, p. 74).

50 ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 14 maggio 1594), fo. 74: «Tengo ordine, ch’el negozio d’un Piero Belocchi fratello d’un cameriere segreto di Sua Santità, che cerchava l’habito dell’ordine sia riman-dato in mano di S.A.S., però non mancherete subito mandarsi». Ancora ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 19 gennaio 1594), fo. 37 (si comunica un rescritto granducale al Fiscale di Siena).

51 ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 30 luglio 1594), fo. 97: «Ho visto il successo nel particolare della perdita dele galere, et in verità è cosa oprobriosa, et neffanda da non potersene parlare senza vergo-gna, et vituperio di chi le governava, con tutto ciò non ardirei metter mano a processi per dannar la memoria di chi s’è comportato così male, et vilmente se ciò non venisse comandato da superiori, li quali, poiché devon sapere anco meglio d’ogni altro, come per l’appunto sia passato tutto questo» e se volessero farne denuncia lo farebbero. Detto ciò si rimette alla sua discrezione consigliandolo di «farne un pocho di discorso» col Segretario della Religione Serguidi (tale dal 1574 al 1600: d. BaR-santi, Organi di governo, cit., pp. 116-121) «perché potrebbe poi elli passarne parola con S.A.S.».

52 A mo’ di esempio: ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 23 aprile 1594), fo. 78 (richiama il Vicecancel-liere a perseguire il cassiere per tutti i mancamenti e le «trasgressioni che ha commesso»); ASPi, OSSt, 1655 (a Giulio Medici, 4 maggio 1594, fo. 96 (relativamente alla gestione del «cassone»); ASPi, OSSt, 1904 (al Berti, 9 luglio 1594. fo. 13: sollecita il rispetto di disposizioni in merito all’in-vio della rendicontazione e precisa: «et mi raccordo che già quasi tre anni sono essendo costà di passaggio detti il medesimo ordine per ovviare agli inconvenienti che voi considerate, ma non si è poi esequito, però l’importante sta che questi ordini sieno osservati»); ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 12 di agosto 1595), fo. 92: «Questo cassiere a giuditio mio ci darà sempre che fare hora con una cosa, et hora con un’altra, et a me non satisfà punto questa dilatione del saldo de suoi conti, però operate che se venga al fine, et non si differisca più». Qualche anno prima il cassiere della Religione era stato sottoposto a procedimento penale per le sue mancanze (ASPi, OSSt, 2132, n. 102, fo. 232, 28 marzo 1589).

251

Berti dell’agosto 159153, nella quale l’Auditore, esaminata la «nota del cassiere», la giudica «un poco fuori dall’onesto» e comunica all’inter-locutore questo provvedimento informale:

insino adesso li tolgo, e levo ogni licenza, o più tosto tolleranza d’accomodare Cavalieri e Ministri della Religione de denari del tesoro, ancorché questo sia a risico suo, e rispetto all’accomodati fino a quest’ora, se non va riscuotendo e per tutto ottobre non haverà rimesso al tesoro l’intera somma dell’accomodato anticipatamente a suo risico, li farò conoscere l’error suo in dispensare con tanta poca discrezione li denari del tesoro.

In un altro caso, a riguardo della gestione di alcune fattorie, l’Au-ditore segnala la presenza di veri e propri sperperi e conclude: «però messer Stefano mio, aprite gli occhi e se queste commende, o alcuna di loro doveranno l’annata alla Religione fatele far debitore conforme alli ordini». Insomma, potrebbe essere considerato quasi un testamen-to professionale, quanto Cavallo scrive poco più di anno prima della sua nomina ad Auditore Fiscale in una lettera del maggio 160454: «Al Signor Conservadore Generale ho scritto io quattro versi et l’impor-tanza sta che la religione haverebbe bisogno di fatti et non di parole più in questa materia di rescossioni che in ogni altra». In tutto simili a ramanzine sono anche le affermazioni contenute in alcune lettere al Consiglio, al quale non sono infrequenti rampogne in merito alla negligenza nell’amministrare la giustizia:

le SS.VV. molto illustrissime non mancheranno al primo prossimo consiglio mandare il dissegno (si riferisce alla proposta di sentenza), poiché non l’hanno fatto al consiglio passato come da me erano state avvertite.

Tale era l’immagine della negligenza che Cavallo concludeva:

non mancherò di dire che li auditori stanno qua in Fiorenza non senza cagione et che quando viene ordinato qualche cosa la quale deve passare dal serenissimo Gran Maestro et da lui essere approvata ciò si doverà subito essequire.

Insomma, il rapporto istituzionale doveva esser ribadito con fer-mezza: gli Auditori non agivano senza motivo «et che in cosa tanto gra-

53 ASPi, OSSt, 1654 (al Berti, 3 di agosto 1591), fo. 508.54 ASPi, OSSt, 1822 (al Berti, 20 maggio 1604), fo. 56.

252

ve gl’Auditori non si moverebbero all’aria»55. E si dimostra sulla stessa linea nel 1594, quando comunica al Consiglio di aver scritto «quattro versi» al Segretario Generale Serguidi56 «acciò sapesse che quando i processi sono nelle mani della Religione non si tengano a dormire, et si spediscano dentro de termini statuiti»57.

3. In criminalibus

Parte dell’attività di competenza dell’Auditore era anche quella di supervisione dell’esercizio della giurisdizione criminale attribuita in via privilegiata al Consiglio58. Tale supervisione assume forma e so-stanza, in via indiretta, di una sorta di conduzione dell’attività stessa per i casi particolari attraverso consigli e imposizione di regole opera-tive al Vicecancelliere e al Consiglio dei XII e, in via diretta, mediante il trasferimento al Granduca delle proposte di sentenza del suddet-to Consiglio, munite del parere dello stesso Auditore59 in modo da terminare o proseguire il negotio a seguito del rescritto granducale60. Sotto il primo punto di vista, nella corrispondenza dell’Auditore s’in-contrano frequentemente lettere al Vicecancelliere o al Consiglio in tema di repressione criminale che meritano esser segnalate, anche se in maniera svincolata dal contesto événementiel nel quale si calano. Dai molti esempi che si potrebbero fare61, appare deciso il richiamo volto

55 ASPi, OSSt, 1654 (al Consiglio, 19 novembre 1588), fo. 244 (richiama il Consiglio ad un attento esercizio della giurisdizione criminale, facendo presente con ironia che l’assenza di un Cavaliere convocato dal Consiglio a discolparsi non era giustificabile (e dunque punibile per inob-bedienza) considerando che dalla scadenza del termine per la comparizione egli «avrebbe potuto tornare da Costantinopoli per modo dire»); ASPi, OSSt, 1654 (al Consiglio, 12 settembre 1591), fo. 532: «Volentieri soddisferei al Consiglio et a Cavalieri […] se non vedessi introdursi uso insolito, e dannoso alla Religione non solo per i tempi a venire, ma ancora per i passati».

56 Antonio di Lorenzo Serguidi: g. pansini, op. cit., pp. XXVIII-XXX.57 ASPi, OSSt, 1655 (al Consiglio, 10 luglio 1594), fo. 62.58 d. edigati, Il privilegio del foro dei cavalieri dell’Ordine di Santo Stefano nell’opera di Fran-

cesco Ansaldi, in «Quaderni stefaniani», XXXII (2013), pp. 31-63.59 Senza ignorare i casi nei quali (es. ASPi, OSSt, 2132, n. 338, fo. 761) il Granduca attribuiva la

facoltà di giudicare direttamente all’Auditore «come delegato», anche a scapito della giurisdizione capitolare. Sul giudice delegato nella Toscana medicea, con ampi riferimenti bibliografici: d. edi-gati, Una vita nelle istituzioni, cit., pp. 82-88.

60 Sull’approvazioen sovrana con rescritto quale fase finale del negotio criminale e sul conse-guente ruolo assunto dal Granduca: d. edigati, Gli occhi del Granduca, cit., pp. 52-60.

61 Per il caso di una rissa nella quale era rimasto coinvolto un Cavaliere cappellano: ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 21 maggio 1594), fo. 47; ASPi, OSSt, 1655 (al Castellano di Volterra, 20 mag-

253

a evitare che l’esercizio della giurisdizione criminale fosse vanificato, nel quadro della rissosità cavalleresca, dal sopravvenire, rinfoderate le spade e abbassate le mani, di una certa solidarietà tra litiganti e dal costante ricorso delle parti alla pace e ai suoi benefici in ordine al computo della pena62.

Sarà necessario – scrive Cavallo nel 1591 – levar questo abuso che chi è ferito non voglia dire haver conosciuto il feritore.

E se il ferito

non dice da chi sia stato offeso, [non essendo Cavaliere] mandisi a suo tempo al Bargello. E poi s’andrà vedendo se si doverà ancor mettere alla fune63.

Poco tempo dopo, sulla stessa linea64:

Ho visto l’esamine […] e quando non si abbia notizia che l’adversario sia fe-rito io non ci farei gran fondamento e all’effetto di non dar molto fastidio a detto Cavaliere, crederei che bastasse usare le dovute diligenze per sapere chi sia, non per voler sapere la origine o causa della questione, ma per ovviare a disordini che potessero nascere e per questo sarei di parere che non volendo il Cavaliere nominare l’adversario si mandasse in segrete.

Una misura del genere, negli intenti di Cavallo, avrebbe consenti-to al Consiglio di giungere ad una condanna per essere «venuto alle mani ed armi» con altro Cavaliere e non aver provato d’aver subito una provocazione. L’artifizio non era privo di acume: o il Cavaliere provava la provocazione e per farlo diceva chi era l’aggressore o non la provava, l’aggressore rimaneva incognito, ma lui veniva condanna-to. In un altro caso, sulla stessa linea65, non ritenendo possibile che il Cavaliere inquisito fosse stato «provocato da persona incognita», Cavallo comunica che

gio 1596.), fo. 101 (per il caso di un Cavaliere, condannato per omicidio «in pena della privatione dell’habito et carcerazione perpetua», che si era rivolto supplichevolmente al Granduca ottenendo che si sospendesse «il levarli l’habito per sei mesi, et in tanto si mand[asse] nel fondo di torre di Volterra»).

62 Sul punto: d. edigati, La pace privata e i suoi effetti sul processo criminale. Il caso toscano in età moderna, in «Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», XXXIV (2008), pp. 11-66.

63 ASPi, OSSt, 1654 (al Berti, 30 di maggio 1591), fo. 574.64 ASPi, OSSt 1655 (al Berti, 19 di marzo 1593, fo. 16.65 ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 26 marzo 1594), fo. 22.

254

a me pare non si possa mancare di mandare il Cavalier in carcere, et se poi non si potrà passar più oltre nel saper dalla sua bocca chi sia l’adversario suo, la colpa non sarà la nostra e faremo contro di lui quel che conviene.

Identico impegno viene profuso dall’Auditore nell’interpretazione dei testi statutari che, già ai suoi tempi, erano stati più volte emendati e modificati anche prima della rinnovazione degli Statuti del 1590. Re-lativamente a questo profilo possono essere rammentate due situazioni risalenti ai primi mesi di carica. Quasi polemicamente, nell’agosto del 1586 Cavallo si trova a chiedere al Vicecancelliere «per qual causa il Consiglio mette il confino in cambio dell’anzianità per la pace ottenu-ta, potendosi diminuire, et dividere la perdita dell’anzianità in la metà [in forza della pace rogata e conformemente] al capitolo generale 1569 additione ottava»66. Lo stesso avviene poche settimane dopo quando scrive67: «Io crederei che il capitolo 16 delle proibizioni et pene68 si dovesse intendere quanto all’uffitii et commodi futuri, a quelli ai quali può aspirar il condemnato durante il tempo della condemnatione». A modo di vedere di Cavallo la chiarezza degli Statuti era avallata anche da una disposizione capitolare del 1575, che aveva riletto una preceden-te addizione agli statuti del 1565 e aveva previsto che durante il tempo della condanna i Cavalieri condannati dovevano intendersi privati an-che del vitto, della maturazione dell’anzianità, nonché di tutti gli «altri comodi della Religione», fatta eccezione per la «razzione ordinaria di galera» se impegnati nella navigazione69. La posizione, entro un pano-rama normativo ancora in evoluzione, contribuiva a cristallizzare una misura secondo la quale i ministri e ufficiali della Religione condannati dovevano esser considerati «sospesi, non dico privati» dai loro uffici e dagli emolumenti a loro spettanti per tutto il tempo della condanna.

66 ASPi, OSSt, 1654 (al Berti, 23 agosto 1586), fo. 71. Tale norma è consultabile in Statuti e constitutioni dell’Ordine de Cavalieri di Santo Stefano […] con le dichiarationi, et additioni fatte in detto ordine per tutto l’anno 1569, Firenze, nella stamperia di Filippo Giunti e Fratelli, 1571, p. 184 (d’ora in poi Statuti, 1571).

67 ASPi, OSSt, 1654 (al Berti, 20 settembre 1586), fo. 97.68 Statuti, 1571, tit. XVII, cap. XVI, p. 119: «Gli accusati, innanzi sieno condennati, possano

conseguire commende». Cavallo si riferisce all’ultimo inciso del capitolo: «… et uno, che sia stato condennato, non può durante la condennagione, prima che egli sia legittimamente assoluto, o ab-bia compiuta la pena che gli fu imposta, conseguire commende, o benefitij, o altri offitij dell’Ordi-ne nostro».

69 Riscontro le indicazioni di Cavallo da Dichiarazioni del Capitolo Generale 1575 sopra alcuni Capitoli confermati dal serenissimo Francesco Medici secondo Granduca di Toscana, Firenze, appres-so i Giunti, 1577, pp. 2-3.

255

Pochi mesi dopo, relativamente a un’altra questione70, Cavallo for-nisce un giudizio sull’applicabilità di una fra le molte deliberazioni del Capitolo Generale, che spiccava per la conferma della attribuzione di poteri di valutazione circostanziale in capo al Consiglio per la conse-guente comminazione di sanzione ad arbitrio: «mi sovviene – rilevava Cavallo – che il capitolo generale 1572, n. 70 da voi allegato»71 compor-ta la possibilità di comminare una «pena ad arbitrio del Consiglio se-condo i casi che alla giornata occorreranno». Tale potere, però, poteva esser ritenuto efficace a condizione che si ritenesse che proprio in ragio-ne della valutazione da farsi in ordine alla comminazione sanzionatoria, la condanna alla privazione dalla commenda non poteva dirsi imposta

a die commissi delicti, poiché la pena è incerta e non determinata, e può essere maggiore et minore, et non si può dire imposta ipso iure et facto, dovendo essere dichiarata et arbitrata secondo la qualità del fatto et delle persone.

Una valutazione del genere, in ogni modo, non era peregrina, ma sorretta dalla ragione comune:

se si vedranno bene li dottori72, si troveranno specificati quei capi nei quali la pena s’incorre statim ipso iure et facto tra i quali non si troverà questo né altro capo che sia arbitrario et di pena non determinata.

Non mi risulta che sia stata fatta e, dunque, potrebbe rivestire an-che interesse di carattere giuridico la ricostruzione della vicenda degli illeciti commessi da Filippo Tolomei73 e quella dell’esercizio dei poteri giurisdizionali che i Tolomei vantavano in certe terre del senese («mi pare – scrive Cavallo – altre volte haver inteso in Siena, che faccino

70 ASPi, OSSt, 1654 (al Berti, 12 dicembre 1586), fo. 164.71 Che aveva disposto di non sancire regola in merito ad uno dei «casi occorsi in quell’ anno

dove non fosse statuto» in ragione della possibilità che il caso di genere si presentava frequente-mente e corredato di «circumstantie che aggravino, o minuischino» l’illecito. È consultabile in ASPi, OSSt, 649, fo. 191.

72 Sul problema, mi limito, per brevità, ad un rimando alla pagina dello stesso Cavallo (Resolu-tionum, cit., casus CXXXIII, pp. 236-238) e alla successiva attestazione del Savelli (m. saVeLLi, op. cit., v. Pene, p. 295, n. 31: «che le pene regolarmente non s’incorrono ipso facto vel ipso iure, ma solo per sentenza, e in ogni caso esser necessaria la dichiarazione del fatto sopra del quale disponesse la legge»).

73 ASPi, OSSt, 1655 (al Berti, 6 agosto 1594), fo. 58. Filippo Tolomei era Cavaliere già dal 1571: B. Casini, I cavalieri dello stato senese membri del Sacro Militare Ordine di S. Stefano Papa e Martire, Pisa, Edizioni ETS, 1993, pp. 40-41.

256

li Signori Tolomei d’havere giurisdizione in quel territorio di Monte Antico»74). Qui interessa che, in una lettera del 1594, l’Auditore scrive al Berti di aver analizzato gli atti di un procedimento contro il Tolo-mei, reo «d’essersi usurpato giurisdizione nel luogo di Monte antico», avendo fatto pubblicare in Chiesa dal pievano all’inizio della messa una «prohibitione contro le persone e bestie che dessero danno, o pas-sassero, o legnassero in certi suoi beni sotto pene pecuniarie e perdita di robbe», e riferisce che al suo modo di vedere pareva più opportuno prolungare la carcerazione dell’inquisito

perché al creder mio sarà negotio, che molto dispiacerà a Sua Altezza, et non abbiate il Cavaliere per tanto semplice, che habbia fatto a caso questa sua ordi-nazione, anzi crediate, che vi habbia pensato molto bene, il che mostra la detta-tura et compositione d’essa scritta, e tal qualità della persona che è sagacissima.

In questo modo, il Capitano di giustizia di Siena avrebbe potuto far fare al Tolomei «le difese» e, poi, inviarne «copia al Consiglio, ritenendo in carcere esso Cavaliere et non lo rilasciando per qualsivoglia sicurtà senza espresso ordine di S.A.S. o del Consiglio». Una siffatta condotta, rispetto alla possibilità di far scarcerare il Tolomei e ordinargli di «com-parire costà [a Pisa] fra dieci giorni in questi tempi caldi», appariva del tutto preferibile a Cavallo; il quale aveva comunicato questa risoluzione al figlio del Tolomei, che evidentemente aveva chiesto udienza all’Audi-tore (prima ministro del Granduca e, poi, giurista in questo caso): «et così anco ho discorso col figlio che era qua per quest’effetto».

Quanto al tema del privilegium fori e alla sua applicazione concreta si incontrano alcune tracce della maturazione della prassi applicati-va di cancelleria concernente la specifica giurisdizione criminale del Commissario di Pisa. Nel 1587 Cavallo gli scrive comunicandogli di aver concordato col Granduca75

che ne’ casi che [alla cancelleria del Commissario appariranno] gravi e conside-rabili possano e debbino senza saputo o licenza de’ Cavalieri graduati, o altri mi-nistri della Religione di Santo Stefano venire alla cattura personale de’ Cavalieri predetti et ritenerli in prigione, esaminarli e processarli, et fare quanto giudiche-

74 ASPi, OSSt, 2132, n. 212, ff. 433-434.75 ASPi, OSSt, 1654 (al Capitano di Giustizia di Pisa, 18 aprile 1587), fo. 76r: «Questa mattina

ho trattato con S.A.S. nostro Signore di quanto mi è parso conveniente per buon mantenimento della giustizia in quei casi ch’ella avesse a trattar co’ Cavalieri di Santo Stefano».

257

ranno esser servitio della giustizia sino alle sentenza exclusive non venendo però a sorte alcuna di tormenti senza expresso ordine di S.A.S. Dovendo così detto commissario mandare alla Religione la copia del processo finito e liquidato, ac-ciò sappia di quello il Consiglio possa fare il suo disegno e venire alla sentenza et spedizione.

La stessa posizione viene ribadita in relazione al privilegio di ra-gione comune di non poter esser sottoposti a tortura di cui godevano tutti i milites. Nel 1600, Cavallo scrive al Commissario di Pistoia che i Cavalieri di Santo Stefano «e tutti gli altri di ordine approvato, che son creati solemnemente, hanno il privilegio di ragion comune di non po-ter esser tormentati, et il Consiglio che non ha autorità suprema, non credo che possa derogare a tal prerogativa, e quando potessi io non lo consiglierei a farlo inconsulto principe»76. Misura di ragion comune, dunque, e subito dopo di opportunità; ma anche, a ben vedere, prassi di cancelleria che viene formandosi. Così, in un altro caso, al fine di evitare che il Vicecancelliere operasse in maniera difforme, Cavallo gli ricorda che il suo predecessore77 ebbe «costà uno o più Cavalieri prigioni, e per sua gratia conferì meco78 il caso, e si fece risoluzione che elli havesse il placet, et a tempo mio so che più volte in casi gravi non si è venuto a tortura da me contro a Cavalieri se non con licentia di Sua Altezza»79.

76 Al Commissario di Pistoia raccomanda (ASPi, OSSt, 1655, fo. 324: 27 gennaio 1600) «che la non venghi a sorte alcuna di tormenti contro il cavaliere ancorché vi fussero inditij sufficienti, e la qualità della causa lo richiedesse, senza particulare licenza, e beneplacito espresso di S. A. S.». Identiche indicazioni al Vicecancelliere in relazione all’attività del Capitano di Giustizia di Siena (ASPi, OSSt, 1655: Lettera dell’11 febbraio 1594, fo. 39): «il processo fatto a Siena […] ha bisogno di meglior liquidazione e però non ho mandata la lettera scritta dal Consiglio al Capitano di Giustizia di quella città dubitando che non l’intendessi in modo da poter venire a tormenti contro detto Ca-valiere e ci venisse il che sapete non potersi fare senza il placet di S.A.S.». L’impossibilità di sotto-porre a tortura, aveva, però, anche una conseguenza negativa, alla quale Cavallo faceva fronte con la facoltà di sottoposizione a condanna «ad arbitrio» attribuita al Consiglio (strumento strategico e di composizione sotto certi aspetti sistematica in età di diritto comune: m. meCCaReLLi, Arbitrium. Un aspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune, Milano, Giuffrè, 1998). Mi riferisco al caso dell’impossibilità per il Cavaliere di purgare gli indizi militanti contro di lui, specie a fronte (ASPi, OSSt, 2132, n. 64, fo. 66) «d’altre persone processate dalla corte secolare per quest’istessa causa». Nel caso specifico il Granduca eliminava ogni imbarazzo fissando la condanna in «due viaggi di galera».

77 Giulio del Caccia, Auditore dal 1583 al 1586: d. BaRsanti, op. cit., pp. 117-118.78 Direi dal 1583 al 1586, quando Cavallo fu Auditore delle Bande e Auditore degli Otto di

Guardia e Balia.79 Per un caso di un Cavaliere sottoposto a tortura per aver «fatto consorzio e commercio e

fabbricatione di monete false» a Bologna e esser stato già processato a Bologna e condannato in

258

Nel caso, poi, di procedimenti penali ove fossero inquisiti Cavalieri e secolari, ai dubbi del Berti, Cavallo fornisce un quadro senza ombre, suffragato dal richiamo alla opinione di Claro, Aimone Cravetta80 e Farinacci81. In una lettera del 1603, dispone, infatti, che il procedimen-to debba essere messo in piedi contro tutti coloro che avevano indizi82 a loro carico

secondo l’uso dei Tribunali di Toscana, ma li secolari non sottoposti alla curia della Religione non si hanno a citare, ma finito il processo contro li sottoposti alla giurisdizione si rimettano ai lor giudici competenti, acciò che restando gravati possino essere chiamati e castigati se non si sgravano, et oltre che in criminali-bus non ha luogo la regola quod maius dignus et privilegiatus trait ad se minus dignus et privilegiatus83.

I rimandi a testi giuridici come quelli appena visti, sia nelle lettere, sia nelle proposte di sentenze, non sono frequenti, ma quando com-

«pena del capo e confiscazione dei beni in contumacia e otto giorni a comparire», dopo rescritto del Granduca che dispone che il processo sia coltivato di fronte al Fiscale di Pistoia per poi esser concluso con sentenza dal Consiglio dei XII (ASPi, OSSt, 2132, n. 323, fo. 727). Il Cavaliere, per la precisione, fu sottoposto in progressione per un’ora al «tormento della capra», poi «al tormento della sveglia per due ore e persevera nella sua». Stante una tale situazione, il Consiglio ritiene che abbia purgato gli indizi, rilevando che anche a Bologna prima della fuga aveva subito la tortura e propone l’assoluzione «rebus sic stantibus tantummodo». Sul punto Cavallo si attarda non poco a comunicare al Granduca che «la Pratica dei Criminalisti ossequiata si può dire in tutta Italia è in casi simili di far le assoluzioni non libere diffinitive, come se constasse dell’innocentia, ma nel modo rebus sic stantibus, ex deductis in processu, o con altra formula della medesima substantia». Rileva, inoltre, che «sogliono anche in casi simili alle volte i crimininalisti non devenire ad alcuna sententia etiam con la clausola rebus sic stantibus, ma semplicemente liberare dalla carcere il reo, che ha purgato gli inditij et alcuna volta con sicurtà […], il quale ultimo modo di liberatione dalla carcere con una sicurtà di 300 scudi da rapportarsi come sopra a me più piacerebbe, et massime perché nel medesimo fatto non andassero attorno due sententie contrarie di due tribunali, et final-mente mi pare che non debba in modo alcuno venire a libera assoluzione, come dice il consiglio, ma solamente con clausola rebus sic stantibus, o alla scarcerazione senza sententia con la sicurtà di cui sopra».

80 a. CRaVetta, Consiliorum pars prima et secunda, Venezia, apud Cominum de Tridino, 1566, cons. CCXXXI, pp. 36-36.

81 p. FaRinaCCi, Praxis et theoricae criminalis libri duo in quinque titulos distributi, Francoforte sul Meno, typis Hartmanni Palthenii, 1622, lib. I, tit. I, qu. VIII, n. 111, p. 103 (la citazione non mi pare, però, pertinente).

82 Sul ruolo degli indizi nel processo penale d’Antico Regime: i. Rosoni, Quae singula non prosunt collecta iuvant. La teoria della prova indiziaria nell’età medievale e moderna, Milano, Giuf-frè, 1995, pp. 3-232.

83 Claro discute proprio sull’inapplicabilità di tale regola, nell’ambito del privilegio del foro dei chierici, giudicata invece all’epoca commune: g. CLaRo, Sententiarum receptarum liber quintus, Venezia, apud Altobellum Salicatium, 1601, § finalis, qu. XXXVI, n. 41, p. 126.

259

paiono non sono privi di rilevanza. In una lettera del luglio 159484, trattando di permuta della condanna in conseguenza di supplica al Granduca, Cavallo comunica che i problemi da lui sollevati concerne-vano il fatto che «la prima grazia [concessa dal Granduca in un caso particolare che qui non rileva] permutava la navigazione in confino a Pisa, et suo capitanato, poi detto Cavaliere supplicò che detto confino permutatoli a Pisa, li fussi permutato fuori dalle dieci miglia dalla città di Fiorenza, o almeno che li fosse dato termine a pigliar la grazia del confino di Pisa», una volta guarito dalle ferite riportate nello scontro illecito. Ora, siccome il rescritto laconicamente recitava «Concedesi», occorreva valutare quale fosse l’oggetto preciso della grazia tra la pri-ma parte del richiesto o l’alternativa proposta del supplicante. Il ragio-namento di Cavallo, in questo caso, si fa forte di un rimando al Codice e in particolare alla l. Si quis primae, C. De castrensianis et ministerianis (C. 12.25.2), dove si contempla il caso di un soggetto che aveva impe-trato più richieste graziose e che si era visto concedere «semplicemente la gratia» senza alcun’altra specifica, ma che comunque e per questo doveva «esser descritto nel luogo della più degna, et maggiore delle altre». Tanto più, aggiunge Cavallo uscendo dal mondo del diritto, che nel caso di specie il Cavaliere meritava «compassione così per la ferita ricevuta in servitio della Religione, come per la sua povertà».

Se ora si passa alla segnalazione di alcuni profili di interesse pre-senti nei disegni o refferti proposti dal Consiglio al Granduca, a parte episodi che potrebbero esser giudicati spassosi85, si può cogliere come l’attività di revisione dell’Auditore, attenta e scrupolosa, sia volta a evi-denziare al Granduca profili non colti dal Consiglio, che in genere, anzi nella grande maggioranza dei casi, gli servono per proporre un aumento di pena rispetto al progetto di sentenza86. Su quest’attività

84 ASPi, OSSt 1655 (lettera del 23 luglio 1594), fo. 45.85 ASPi, OSSt, 2132 (Filza di negozi criminali del Signor Pietro Cavallo), fo. 1. Per un Cavaliere,

«imputato d’haver fatto dare delle ferite» ad un altro «per dubbio che facesse l’amore con la sua moglie, il Consiglio nell’incluso referto dissegna assolverlo […] io – dice Cavallo – sono del mede-simo parere per difetto non solo di prove, ma anco di inditij urgenti, e tanto più vengo in questo parere vedendo trattarsi di cose di donne e anche perché» il sospetto amante ha confessato «nei suoi capitoli, ch’elli faceva l’amore con detta moglie prima che la si maritasse al detto Cavaliere e doppo non han più fatto niente». Il rescritto granducale è lapidario: «assolvasi».

86 ASPi, OSSt, 2132, fo. 4: ad un servitore imputato di aver «con rottura d’un poco di muro» invaso una casa altrui assieme ad altre persone «et haver rubbato molte cose sfondando anco un forziere, il Consiglio […] disegna condannarlo in privatione perpetua de servitij della Chiesa et Re-

260

si cala con una frequenza elevatissima lo «sta bene», l’«approvasi il parere dell’Auditore» che il Granduca comunica. Gli aumenti di pena, però, non sono arbitrari (in senso non tecnico, intendo), bensì fondati sulla valutazione di ulteriori indizi ed elementi utili alla computazione della pena e su presunzioni di notorietà di elementi di fatto o di diritto e qualità morali del Cavaliere di turno. Nel caso di un Cavaliere accu-sato di percuotere un servitore che era descritto nelle Bande granduca-li, che si difendeva opponendo l’ignoranza della qualifica di descritto e aveva così ottenuto un refferto proponente l’assoluzione dal Consiglio dei XII, Cavallo comunica al Granduca che

Io sono di parere che si debba condennare, perché si deve presumere che il padrone sia informato della qualità et conditione del servitore, et tanto più sendo ambedua le patrie [del Cavaliere e del servitore] non lontane l’una dall’altra87.

Il ragionamento di Cavallo aveva preso spunto da un riferimento normativo. Un bando granducale del 1577 dedicato, per usare la sin-tesi di Cantini, anche al «modo del tenere servitori per i Cavalieri di Santo Stefano»88, imponeva ai Cavalieri di non poter «tener in modo, né in luogo alcuno servidori, che siano descritti nella Militia» (legit-timati per tale inserimento a portare armi con sé, ma sottoposti alla giurisdizione loro propria89), ma non stabiliva una specifica sanzione per la violazione di un tal precetto. Stando al dettato letterale, la sua efficacia territoriale era limitata alla città di Firenze e, così, «a Pisa non era più occorso un simile caso, né si [era avuta] notitia di questa prohibitione, et [il procedimento era stato aperto] sopra l’inquisitione formata per il Magistrato delli Otto mandata alla Religione». L’assenza

ligione, et in 55 staffilate da darseli in la scuola di Grammatica al cospetto de clerici del Seminario, et questo per essere il primo furto, et per haver patito la carcere per meno di dua mesi et per essere entrato di poco nelli 16 anni». Cavallo, scontando poi il consenso del Granduca, propone l’aggiunta della «pena del confino di un anno lontano da Pisa per 25 miglia col pregiudizio delle Stinche per altro tanto tempo non osservando», in ragione di una serie di elementi ulteriori che il Consiglio non aveva valutato: l’aver compiuto in ogni modo sedici anni, il fatto che il «furto è di molte cose, come si vede per il disegno, et è aggravato dalla rottura del muro, et rottura del forziere et non è di cosa minima» e la considerazione che l’inquisito «rubbava con i compagni per vizio di gola, andando alle taverne a consumare et impegnare il rubbato». Infine, siccome «in processo non consta legittima-mente della restitutione delle cose rubate», propone anche la conseguente condanna.

87 ASPi, OSSt, 2132, fo. 6 (n. 4).88 L. Cantini, Legislazione toscana raccolta e illustrata, t. VIII, Firenze, Albizziniana, 1803,

pp. 450-452.89 ASPi, OSSt, 2132, n. 22, fo. 58.

261

di previsione sanzionatoria non spaventava Cavallo, il quale proponeva l’irrogazione del confino «per sei mesi a Volterra col pregiuditio di sta-re nelle carceri altro tanto tempo non osservando». La scelta, per sua stessa ammissione, era fatta in linea con la prassi del magistrato di cui era all’epoca Auditore («accostandomi in questo alla pratica del detto magistrato [degli Otto], quale è stato solito riconoscere simili trasgres-sioni di pena arbitraria»90) e trovava concorde il Granduca: «Sta bene, così si faccia». In altri casi, invece, l’Auditore sembra preoccupato di chiarire al Granduca la giustificazione della quantificazione delle pena. In una proposta di resolutione del dicembre 158691, concernente un Cavaliere «inquisito di essere stato in pubblico adulterio quasi per anni cinque continuati», nonostante «più monitioni a questo effetto» fattegli, nonché per «non essersi confessato né comunicato in Volterra per detto tempo ne’ giorni statuiti», Cavallo precisa che la modulazio-ne della pena proposta dal Consiglio, alla quale egli si adegua (salvo aggiungere la prescrizione che «durante il confino non si potesse acco-stare a dieci miglia a luogo alcuno dove habitasse» l’adultera), quanto al capo del precetto spirituale aveva «la sua pena ordinata, et l’altro capo dell’adulterio», che era illecito riconducibile alla violazione del «giuramento e voto de’ Cavalieri che contiene la pudicitia, resta ar-bitrio al Consiglio» in forza della previsione statutaria contenuta nel capitolo XV «del titolo del consilio»92.

Come detto, non sorprende che l’Auditore tenga conto sovente del comportamento morale dei Cavalieri, in specie per proporre al Gran-duca un aumento di pena rispetto alla proposta proveniente dal Consi-glio93. E tale presa di posizione trova quasi costantemente concorde il Granduca. Per capirsi, faccio riferimento ad un caso nel quale un Cava-liere aveva ucciso un laico che era accorso in soccorso di un altro non Cavaliere. Il Consiglio aveva deliberato l’assoluzione qualificando l’ucci-sione non volontaria e perpetrata per difesa. L’Auditore, in questo caso,

90 ASPi, OSSt, 2132, n. 9, fo. 10.91 ASPi, OSSt, 2132, n. 10, fo. 11.92 Statuti, 1571, tit. VII, cap. XV, pp. 82-83 (facoltà di giudicare anche in caso di lacuna negli

Statuti, ma con l’obbligo di sottoposizione del caso al Capitolo Generale successivo, affinché da un caso concreto valutasse se si poteva giungere alla modifica del corpus normativo stefaniano).

93 ASPi, OSSt, 2132, n. 12, fo. 13. In un caso di litigio che aveva legittimato il Consiglio alla condanna a due viaggi sulle Galere «et di più in due settine», Cavallo approva il disegno «con la giunta di tre mesi di carcere, perché è gran fallo contravvenire alla parola et promessa data al su-periore et offendere altrui sotto tal fede et sicurtà».

262

attesa la qualità di questo Cavaliere, il quale ho per non quieto, e considerata anco la qualità degl’avversarij suoi, contadini poveri, ho per inverosimile, per non dire per falsa, ogni prova a sua scolpa fatta, la quale anco non ha punto del probabile e quando pure vi fosse stata qualche provocatione, io non l’ho per tale che potesse dar da cagione al Cavaliere di commettere l’homicidio.

Il giurista nativo di Pontremoli, dunque, qualificando i fatti come illeciti perché rappresentanti un «grande eccesso di moderata difesa», propone al Granduca (il quale risponde «sta bene il parere dell’Audi-tore») la condanna al «carcere delle Stinche di Firenze per anni sette», al termine del quale il Cavaliere avrebbe dovuto scontare la condanna proposta dal Consiglio a un anno di viaggio sulle Galere e al paga-mento di cento scudi, il cui adempimento viene però sancito come da farsi entro sei mesi dalla scarcerazione dalle Stinche, «non mi parendo poco – conclude Cavallo – che egli fugga la pena ordinaria della priva-zione dell’habito e carcere perpetua»94.

Correntemente si dice che l’esercizio della giurisdizione criminale era appannaggio del Consiglio dei XII, ma per la precisione in caso di illeciti tra i più gravi, la potestà di giudicare era rimessa al Capitolo Generale. In questi casi, rifacendosi direttamente al testo statutario aggiornato nel 156995, Cavallo, nell’incertezza applicativa, confermava che la sentenza dovesse esser pronunciata «dal Capitolo, e il Consiglio [doveva] solo liquidare il processo»96. Non vi erano dubbi sul fatto che in caso d’illeciti più gravi, come l’uccisione di un uomo, scattasse la competenza capitolare. La questione, però, non stava nella gravi-tà dell’illecito in sé, ma nelle conseguenze sanzionatorie che faceva scattare. Siccome la pena ordinaria in caso di uccisione volontaria di altro individuo era in prima battuta quella della privazione dell’abito e siccome tale privazione poteva esser disposta solo dal Capitolo Ge-nerale, ecco che la sentenza in tali casi doveva essere pronunciata dal Capitolo.

Parecchi interventi dell’Auditore sono relativi alle modalità cor-rette di calcolo della pena in relazione ai benefici premiali dei quali il condannato poteva fruire. Per un Cavaliere condannato per aver

94 ASPi, OSSt, 2132, fo. 274, n. 131.95 Statuti, 1571, tit. II, tit. X, p. 16. Considerando la nona aggiunta approvata nel Capitolo

Generale del 1569 (ivi, p. 185).96 ASPi, OSSt, 2132, n. 11, fo. 12 (14 dicembre 1586).

263

«assaltato et ferito con un pugnale […] in una mano» un lavorato-re delle galere, il Consiglio disegna una condanna legata al capitolo XXIV del titolo delle prohibitioni et pene97, riguardante i «percussori de’ secolari», in due mesi di carcere ridotti a quindici giorni per gli effetti «del beneficio della pace e confessione» spontanea previsto dal capitolo VIII delle modifiche statutarie apportate durante il Capitolo Generale del 156998. «A me pare – scrive Cavallo al Granduca – che il Consiglio prende errore nella redditione, perché la pena è di mesi due di carcere secondo» il capitolo XXIV, diminuita, però, della metà per la pace intercorsa tra le parti e della quarta parte per l’avvenuta con-fessione spontanea, secondo quanto previsto sempre nel capitolo VIII del Capitolo Generale del 1569. La corretta modalità di abbattimento della pena doveva esser fatta, però, «levando prima la detta metà della pena et così un mese per la pace», e poi la quarta parte per la confes-sione, «non di tutta la pena di due mesi come fa il Consiglio, ma di quella pena che resta d’uno sol mese»: dunque la pena che risulta dal computo fatto da Cavallo ammontava a ventidue giorni e non a quindi-ci. La regolarità di un calcolo siffatto è, d’altronde, attestata dal giuri-sta al Granduca, precisando che «in tal maniera dicono li dottori, che si fanno le diminuzioni in questi casi, et così si osserva tutto il giorno nelle pene pecuniarie in tutti li tribunali de’ stati di Vostra Altezza»99.

Lo stesso vale per quegli interventi di Cavallo volti a modificare le pene disegnate dal Consiglio100 o ad aumentarle a mezzo della indivi-duazione negli atti processuali di elementi circostanziali non valuta-

97 Statuti, 1571, p. 122.98 Statuti, 1571, pp. 184-185.99 ASPi, OSSt, 2132, n. 24, fo. 62 [per una condanna la cui pena viene determinata sulla base

del capitolo XIX del titolo delle prohibitioni et pene (Statuti, 1571, p. 121), in ragione del deliberato del «Capitolo Generale 1566 a penna ai nn. 36 e n. 44» (ASPi, OSSt, 649, fo. 135) e, per la ferita, in mesi due di carcere secondo il già citato capitolo XXIV, ma con ammissione del benefitio della pace, per ridurre la quarantena alla metà (due settene), secondo il disposto del «Capitolo generale 1575, n. 3» (ASPi, OSSt, 649, fo. 189), con aggiunta di un mese di carcere in forza della additione ottava del capitolo Generale 1569 (Statuti, 1571, p. 181).

100 ASPi, OSSt, 2132, n. 261, fo. 605. In un litigio subito sedato, Cavallo non solo rileva che l’atto di lanciare cose è reputato ingiuria grave «et non leggiera» (per riflessioni sulla gravità dei comportamenti criminosi: m. p. geRi, op. cit., pp. 129-200), ma aggiunge anche che, «atteso che queste pene di quarantene, et settene, o non si fanno mai, o almeno non si esequiscono come si deverebbero, et parendomi questo caso brutto et di pessimo esempio, come fatto in chiesa mentre si celebravano li divini offitij, et in giorno di solenne festa, et in cospetto di tutto il populo», la pena (che trova concorde il Granduca) può essere computata in sei mesi di navigazione sulle galere della Religione.

264

ti101, o in relazione alla notorietà che gli illeciti avevano avuto tra i sud-diti e per questo alla loro perniciosità al di là della materiale gravità102, o, infine, valutando i comportamenti illeciti in ordine alla loro gravità o alla loro ricaduta su norme di carattere più generale103.

Frequente è anche l’impegno dell’Auditore nel connettere il siste-ma sanzionatorio stefaniano con quello del foro ordinario. In un caso capitolare, ad esempio, nella quale il Capitolo aveva proposto di con-dannare il Cavaliere di turno per «tentato ammazzamento di un Cava-liere di San Giovanni Gerosolimitano in costanza della presenza della Corte» nella perdita dell’abito, carcere perpetua e perdita della com-menda, Cavallo aderisce alla proposta specificando che104 «nei Bandi questo crimine ha la pena delle forche, confiscatione de’ beni e nota d’infamia e dove per leggi s’impone la pena della vita, s’intende quan-to a Cavalieri la pena di privatione d’habito conforme all’additione quarta e ultima del Capitolo Generale 75»105. Tanto più che la «priva-

101 ASPi, OSSt, 2132, n. 13, fo. 14 (29 dicembre 1586): «considerando che l’offeso era ministro di canto» e «né presumendosi per l’ordinario che la si dia fuori di proposito da persona graduato nelli esercitij militari». Ancora: ASPi, OSSt, 2132, n. 273, fo. 626 (locus commissi delicti capace di aggravare l’illecito è anche «il convento della Religione») e ASPi, OSSt, 2132, n. 294, fo. 672 (atto più grave se perpetrato «contro li graduati dell’Ordine»).

102 ASPi, OSSt, 2132, n. 16, fo. 17 (in merito ad una rissa sedata sul nascere, «perché, sebbene non successe male alcuno, il rumore fu di importanza, con concorso di molta gente dall’una e dall’altra parte con armi», col rischio concreto di far accadere «grande inconveniente», Cavallo propone un aumento di pena consistente nel confino lontano dalla città dove si svolsero i fatti e il Granduca avalla: «così si faccia».

103 ASPi, OSSt, 2132, n. 87, fo. 186 (dichiara prevalente, con assenso successivo del Granduca, la normativa sulle intromissioni «nelle quistioni altrui» rispetto ai disposti statutari). Si trattava all’epoca di un bando del gennaio 1560, che prevedeva pene rigide non indifferenti per coloro che, appunto, s’intromettevano in questioni di ogni tipo (anche già sfociate in rissa) e che non li riguardavano direttamente. La prassi toscana tese sempre più nel tempo a limitare l’applicabilità delle sanzioni previste nel bando, specie per quanto riguardava l’impossibilità per coloro che erano dichiarati rei d’intromissione di godere dei benefici della pace e della confessione spontanea (m. saVeLLi, op. cit., v. Intromissione, nn. 1-3, pp. 214-215).

In altro caso, due servitori cittadini fiorentini di un Cavaliere avevano ferito un sensale a Firen-ze e gli Otto li avevano condannati «come sicari» alla «galera a beneplacito» (ASPi, OSSt, 2132, n. 51, fo. 129). Per il Cavaliere, contumace, era stata proposta dal Consiglio una condanna secondo il già citato capitolo XXIV del titolo Prohibitioni et pene a sei mesi di carcere. «Io convegno che questa sia la pena delli statuti dell’Ordine, ma dico che essa deve esser raddoppiata in virtù della legge dei sicari, la quale vuole che chi persuade, istiga, o ordina di far offendere altrui s’intende esser cascato ipso fatto nel doppio di tutte le pene pecuniarie, et afflittive di corpo, et parrà a chi havrà a giudicare sino alla morte inclusive». Tale condanna era anche in linea con «l’arbitrio riser-vato al giudice di maggior castigo parendomi il caso di malo esempio, et considerata la pena della galera data alli servitori».

104 ASPi, OSSt, 2132, n. 21, fo. 56.105 Dichiarazioni del Capitolo generale 1577…, In Fiorenza, appresso Giunti, 1577, p. 7.

265

zione porta seco la carcere perpetua con la privazione delle commende conforme al capitolo X Del modo di ricevere i Cavalieri106». Compiuta la riconduzione quantitativa del sistema sanzionatorio stefaniano alle proporzioni di quello generale del Granducato, Cavallo conclude rile-vando, nel rispetto di un canone giuridico intorno al quale s’era discus-so e si sarebbe discusso in futuro107, che una tal condanna rendeva, però, privo di senso irrogarne un’altra anche «per la delatione dell’ar-chibusetto, perché per li bandi di V.A.S. la pena [per la delazione di armi quali l’archibugio era] di scudi trecento con l’arbitrio, [che per il caso dei Cavalieri] s’intend[eva] tramutata in confino di tre viaggi di Galera conforme all’ultima additione del capitolo Generale 1575, la quale pena viene confusa in quella maggiore della privazione dell’ha-bito, et carcere perpetua come minore et incompatibile alla suddetta maggiore».

Ancora. Non infrequentemente Cavallo sottopone a verifica, atten-ta a riferimenti statutari vari108, la sanzione irrogata, tenendo conto dell’efficacia stessa della pena109, della tutela, uso un termine odierno, delle parti offese, dell’evidenza di ulteriori elementi di fatto110. Per

106 Statuti, 1571, p. 18.107 p. CaVaLLo, Resolutionum, cit., casus CLVIII, pp. 283-286; m. saVeLLi, op. cit., v. Pene, n.

19, p. 294. Il problema (e lo dimostrano anche le resolutiones da CLV a CLVII di Cavallo) non era, in realtà, quello della confusione delle pene, ma quello della individuazione dei comportamenti plurioffensivi e della loro punibilità.

108 ASPi, OSSt, 2132, n. 45, fo. 116. 109 Un individuo già privato dell’abito era accusato di aver creato a Roma dei Cavalieri «li quali

portavano la croce scoperta simile a quella di Santo Stefano in maniera che erano presi e stimati per Cavalieri di Santo Stefano e di haver portato in arma uno stendardo bianco con croce rossa simile a quella della Religione di Santo Stefano per farlo benedire alla Santità del sommo Pontefice». Il Consiglio proponeva di condannarlo alle Stinche di Firenze in perpetuo, non valutando a lui applicabile la pena ordinaria del capitolo XXIII del titolo delle Prohibitioni et pene (Statuti, 1571, p. 122) prevista contro coloro che «non sono Cavalieri et portano l’habito dei Cavalieri». Cavallo ritiene che il Consiglio col disegno di cui sopra «condanni con parole, et assolva con effetti», dato che la condanna alle Stinche era in buona sostanza una sanzione identica a quella nella quale il reo era già incorso quando fu privato dell’abito [perché la privazione dell’abito recava con sé anche la condanna alle carceri «per le parole chiare del capitolo 10 del modo di ricevere li Cavalieri (Statuti, 1571, pp. 32-34) et perché l’ultima pena nella nostra Religione è la privazione dell’habito et nel privare alcun Cavaliere dell’habito si contiene la privazione di tutte le sue commende, uffitij et benefitij, degnità, et di più prigione perpetua»]. Al fine di risolvere la questione, allora, richiama il già citato capitolo XXIII del titolo Delle prohibitioni et pene dove si sanciva che se un non Cavaliere indossava l’abito fosse condannato alla galera perpetua. Il Consiglio per converso aveva rilevato che non si poteva comminargli la galera perpetua, perché essendo privato e spogliato dell’abito non era più Cavaliere e l’illecito l’aveva commesso da laico «et è come se non lo fusse mai stato».

110 ASPi, OSSt, 2132, n. 200, fo. 471 (in una controversia tra un Cavaliere e i ministri della

266

un Cavaliere inquisito per un furto domestico111 Cavallo si associa al disegno del Consiglio dei XII che proponeva di irrogare una pena a un anno di navigazione, ma sancisce anche la necessità di prevedere la restituzione del maltolto «perché constando del furto si condanna il delinquente alla restituzione del rubato nell’istesso giudizio criminale, et non si fa il riservo per la consecuzione di tal restituzione in giuditio civile»112.

In ordine ad un Cavaliere113 accusato d’essersi fatto tale per fruire dei privilegi della Religione contro i propri creditori e violando, dun-que, il giuramento da prestarsi all’apprensione in merito all’esistenza di debiti, si dispone dal Capitolo la privazione dell’abito, ma non la conseguente per Statuto condanna alla carcere perpetua. Cavallo, sul punto, rileva di ritenere che «la carcere perpetua» si dia nei casi nei quali l’abito si perde per eccessi commessi dal Cavaliere e non nei casi come questo nel quale «gli si leva l’abito perché non lo poteva pren-dere».

Nel caso di un Cavaliere che aveva «in diversi luoghi et tempi, parla-to, trattato et conversato»114 con diversi banditi dal Granducato, dando anche loro «ricetto, mangiare et bere in casa sua propria», Cavallo cer-tifica la rispondenza al diritto comune e al diritto patrio toscano della proposta di sentenza del Consiglio: «io dissi che tal disegno mi pareva giuridico»115. La rispondenza ai canoni di ragione comune, di cui il giurista in questo caso è certificatore, era stata possibile riscontrando che nei «bandi – nella normativa toscana promulgata fino a quel mo-mento – questo delitto ha la pena delle forche, confiscatione de’ beni e tutti quei pregiuditij ne’ quali fussero l’istessi banditi» e quando «per

dogana, Cavallo fa entrare in campo la valutazione di essere «cortigiano, et prattico in Fiorenza, et la legge antichissima et nota universalmente»).

111 ASPi, OSSt, 2132, n. 34, fo. 91.112 Al Granduca, però, essendo il furto commesso tra padre e figlio, «bast[ò] la navigatione di

galera». La regola in merito al modo di sentenziare era pacifica. Si tenga conto dell’attestazione più tarda, con rimandi bibliografici solidi, di m. saVeLLi, op. cit, v. Ladri, n. 6, p. 189 e nn. 23-24, p. 190).

113 ASPi, OSSt, 2132, n.179, ff. 391-393.114 ASPi, OSSt, 2132, n. 44, fo. 115.115 È questo un passo che non sembra privo di significato. La scarsa frequenza di rimandi

giuridici non deve ingannare. La posizione politica e istituzionale del doctor iuris nell’ambito del Granducato mediceo giustifica che egli impieghi la sua dottrina già elaborata e che presti quasi una propria fides della rispondenza dei pronunciamenti proposti alla ragione comune. È in questo senso, credo, che deve esser letta l’affermazione secondo la quale una proposta di sentenza del Consiglio è «giuridica»: conforme al diritto patrio e a quello comune.

267

legge o ordini si impone la pena della vita, s’intende quanto a Cavalieri la pena della privazione dell’habito conforme alla [già citata] additione quarta et ultima del capitolo generale 1575, qual privazione porta seco la carcere perpetua, e privazione delle commende, uffici e benefici di-gnità e anzianità et è l’ultima e maggiore pena della Religione secondo il capitolo 60 del modo di ricevere li Cavalieri»116.