Les campagnes militaires et l'expansion de l'usage du tonneau dans l'Empire romain

-

Upload

antiquarium-ibiza -

Category

Documents

-

view

2 -

download

0

Transcript of Les campagnes militaires et l'expansion de l'usage du tonneau dans l'Empire romain

47

Les campagnes militaires et l’expansion de l’usage du tonneau dans l’Empire romain

Elise Marlière1

Introduction

L’abondance et la richesse des travaux réalisés ces dernières décennies ont permis au tonneau de perdre l’image de «meilleur acteur dans un second rôle», qui lui avait été attribué par des générations de chercheurs. Les quelques barriques antiques qui nous sont parvenues ne constituent, certes, qu’un pâle et insigni-fiant reflet de la réalité, mais les informations qu’elles fournissent nous permettent de retracer, au fil des découvertes, une image de plus en plus nette des courants commerciaux de l’Antiquité. Et le fait que ces témoins apparaissent principale-ment dans les camps militaires n’est pas anodin, puisque c’est assurément l’armée romaine qui en a répandu l’emploi.

Ce lien entre armée et tonneaux a été mis en lumière dès 1959 par les travaux de G. Ulbert et sa fameuse carte de répartition2. En 1961, puis 1978, les études détaillées et approfondies de l’épigraphie, des essences et de la typologie de nouveaux vestiges à Harelbeke3 (Belgique) et Rijswijk4 (Pays-Bas) renouvellent totalement la problématique : les deux fûts proviendraient de la vallée du Rhône. En 1990, F. Laubenheimer écrit une première synthèse sur le tonneau et l’outre en

1. ArScAn - Archéologie de la Gaule dans le Monde Antique (GAMA), Maison René Ginouvès, Paris X/Antiquarium, Arqueologia & Patrimoni, Ibiza, [email protected].

2. G. Ulbert, Römische Holzfässer aus Regensburg”, Bayerische Vorgeschichtsblätter, 24, 1959, p. 6-29. 3. M. Renard, Note épigraphique sur les sigles et graffiti du tonneau romain de Harelbeke, Latomus,

XX, 1961, p. 785-799 ; E. Frison, Examen anatomique des bois du puits romain n°I de Harelbeke, Latomus, XX, 1961, p. 800-805 ; J. Viérin, C. Léva, “Un puits à tonneau romain avec sigles et graffiti à Harelbeke”, Latomus, XX, 1961, p. 759-784.

4. J. H. F. Bloemers, «Rijswijk (Z. H.), De Bult, Eine Siedlung der Cananefaten, Nederlandse Oudheden, 8, 1978, p. 89-106 ; W. A. Casparie, Über die Holtzarten der zwei römerzeitlichen Fässer von Rijswijk, In : J. H. F. Bloemers, Rijswijk (Z. H.), De Bult…, p. 89-106

48

Elise Marlière

Gaule, et pose pour la première fois la question tant redoutée par les amphorolo-gues : « N’aurait-on pas injustement privilégié les emballages en céramique, parce qu’ils se conservent, en négligeant ceux qui ont disparu ? »5. L’année suivante, A. Desbat, à l’occasion de la publication d’un bouchon de bonde découvert dans la Saône, propose une origine lyonnaise pour la plupart des tonneaux du limes rhénan6. La recherche fait un nouveau bond en avant en 1992 avec l’excellente publication sur trente-huit fûts découverts dans les puits du camp augustéen d’Obe-raden7 (Allemagne). Quand J. Kühlborn tente de répondre à la question de l’origine du vin entonné en désignant les Dressel 1 jetées en masse dans la Saône à Chalon, A. Tchernia lui fait remarquer que ces amphores avaient déjà sûrement disparu quand furent creusés les puits d’Oberaden, mais que cette époque correspond en revanche à celle des premiers navires à dolia, ces petites embarcations destinées à transporter du vin en vrac depuis l’Italie et la Tarraconaise, et en profite pour souligner le rôle de l’armée dans la diffusion de l’usage du tonneau8. Au début des années 2000 enfin, les tonneaux lyonnais, désormais reconnaissables par leurs marques, leurs bois et leur typologie, sont identifiés dans les camps de Bretagne, tandis qu’une autre origine est pressentie pour ceux, différents, du limes danu-bien9.

Les premiers tonneaux

Le mystère qui entoure l’époque et le lieu qui ont vu naître le tonneau n’a jamais été résolu. La tradition populaire a de tout temps pointé la Gaule, mais s’il est clair que l’aire celtique est concernée, il est difficile en l’état de la recherche de trancher en faveur de la Gaule plutôt que de la Bretagne, de la Germanie, de la Réthie, voire de l’Hispanie. Une origine rhète a d’ailleurs été avancée il y a quelques années10, suite à la découverte d’une pièce de bois circulaire carbonisée, attribuée à un fond de tonneau dans la fouille d’un habitat des Ve-IVe s. avant J.-C. dans la région de Trente, à Bersaglio11. La découverte en 2002 à Bressanone-Rosslauf, non loin de là, d’une cave du Ve s. remplie de fonds carbonisés, certains

5. F. Laubenheimer, Le temps des amphores en Gaule, Paris, 1990, p. 146-154.6. A. Desbat, Un bouchon de bois du Ier s. après J.-C. recueilli dans la Saône à Lyon et la question du

tonneau à l’époque romaine, Gallia, 48, 1991, p. 327-328.7. J.-S. Kühlborn, Das Römerlager in Oberaden III, Münster, 1992.8. A. Tchernia, Le tonneau, de la bière au vin, dans Techniques et économie antiques et médiévales : le

temps de l’innovation, Colloque international (C.N.R.S.), Aix-en-Provence 21-23 mai 1996, Paris, 1997, p. 121-129

9. E. Marlière, L’outre et le tonneau dans l’Occident romain, 2002, p. 182-184 ; E. Marlière, Tonneaux et amphores à Vindolanda : contribution à la connaissance de l’approvisionnement des troupes stationnées sur la frontière nord de l’Empire (avec une introduction d’Anthony Birley), In : Birley A. (dir.), Archaeological Report 2002, Roman Army Museum Publications, Bardon Mill, 2003, p. 125-180.

10. A. Desbat, Le tonneau antique : questions techniques et problème d’origine, dans Techniques et économie antiques et médiévales : le temps de l’innovation, Colloque international (C.N.R.S.), Aix-en-Provence 21-23 mai 1996, Paris, 1997, p. 113-120.

11. F. Marzatico, Nomi (Loc. Bersaglio), dans Scavi e scoperte, Studi Etruschi, Vol. LX, 1995, p. 523-529.

Les campagnes militaires et l’expansion de l’usage du tonneau dans l’Empire romain

49

empilés, relance le débat de l’invention du tonneau par les Rhètes12, puisqu’ils ont été identifiés à des restes de tonneaux et de tonnelets, ainsi qu’à un grand cuvier13.

Notons cependant qu’il est difficile de déterminer la nature du récipient quand son état de conservation est si mauvais, et que seul l’usage de cuves et de baquets est attesté à cette époque, notamment chez les Etrusques par une fresque de la tombe des Jongleurs à Tarquinia14. On peut aussi imaginer que si le tonneau avait été connu dans le Nord de l’Italie aussi tôt, il aurait certainement fait partie de l’instrumentum romain bien avant la guerre des Gaules, ce qui ne semble pas le cas.

Les fameux festins de Luern au milieu du IIe s. avant notre ère, relatés quelques décennies plus tard par le géographe et historien Poseidonios15 pour-raient bien, eux aussi, constituer le témoignage le plus ancien de l’existence du tonneau. Dans le cadre du rite de redistribution des richesses si cher aux socié-tés celtiques, ce roi arverne offrait à ses sujets de fastueux banquets au cours desquels était consommée une «boisson de prix», probablement de la bière ou de l’hydromel, contenue dans des lhno i : l’auteur, qui ne connaissait pas la barrique, encore étrangère au monde hellénique, utilise pour la décrire un terme désignant aussi bien un abreuvoir qu’une cuve à fouler le raisin, ou même un sarcophage. En somme, un objet creux fait de bois16.

Les données que nous possédons sur les vestiges considérés jusqu’à présent comme les plus anciens sont malheureusement incomplètes. Sur l’oppidum de Manching (Haute-Bavière), grand centre économique occupé entre le IIIe s. et les années 50/30 avant notre ère, un tonneau de sapin carbonisé fut trouvé au fond d’une fosse, probablement un puits de la Tène finale17. Celui de Lattes (Hérault) avait également été réutilisé pour la construction d’un puits. Malheureusement, les comblements externes (entre les douelles et la fosse) et internes (à l’intérieur du fût), datant respectivement de la construction du puits et de son abandon, n’ont pas été distingués lors de la fouille, et la datation précise de cette barrique, qui pourrait être la plus ancienne conservée, nous échappe18 ; tout au plus peut-on dire qu’elle date du Ier s. avant J.-C. Des analyses dendrochronologiques - malheureusement

12. M. Gagneux, Retica, le vin des Rhètes, dans J.-P. Brun, M. Poux, A. Tchernia (dir.), Le vin, Nectar des Dieux, Génie des Hommes, Catalogue de l’exposition présentée à Lyon et Saint-Romain-en-Gal, Lyon, 2004, p. 229-230.

13. U. Tecchiati, Zinggen-Rosslauf, Erweiterungszone C3/ zona di espansione C3, Denkmalpflege in Südtirol, Tutela dei Beni Culturali in sudtirolo 2002, p. 211-213 ; U. Tecchiati, A. Morandi, P. Negri, G. Rizzi, J. Rizzi Zorzi, Archeologia, epigrafia, archeobotanica e archeozoologia di una casa della media età del ferro (V-IV sec. A.C.) scavata a Bressanone, Stufles (BZ), nella proprietá Russo (Stufles 16), Ann. Mus. civ. Rovereto, Vol. 26 (2010), 2011, p. 3-103.

14. E. Marlière, L’outre et le tonneau, op. cit. p. 170-171.15. Cité par Athénée dans les Deipnosophistes IV, 37, 1-19.16. E. Marlière, L’outre et le tonneau, op. cit. p. 172-173.17. F. Maier, Vorbericht über die Ausgrabungen 1984 in dem spätkeltischen Oppidum von Manching,

Germania, 63, 1, 1985, p. 29-30, fig. 5-2. 18. M. Py, Sondages dans l’habitat antique de Lattes. Les fouilles d’Henri Prades et du Groupe Archéologique

Painlevé (1963-1985), Lattara I, 1988, p. 65-146, fig. 21 et 22 ; E. Marlière, L’outre et le tonneau…, T99.

50

Elise Marlière

impossibles à réaliser pour le moment puisque le fût est resté en place19 - pourront peut-être un jour indiquer si elle date d’avant ou après la conquête de la Gaule par César. Car il semble bien que la Guerre des Gaules constitue le point de rupture, la cause du passage du tonneau des échanges locaux au grand commerce.

En Gaule Chevelue, Narbonnaise et Cisalpine à la fin de la République ro-maine et au début de l’Empire

En 51 avant J.-C., alors que la victoire de César est imminente, les habitants assiégés d’Uxellodunum mettent le feu à des barriques remplies de suif, de poix et de petit bois pour les précipiter du haut de leur oppidum sur les Romains20. Ce stratagème n’empêcha pas les Romains de remporter la bataille, et du même coup la victoire, puisqu’il s’agit là du dernier affrontement du Bellum Gallicum, mais il dut connaître une certaine renommée pour avoir réduit en cendres les ouvrages de l’assaillant. En effet, deux ans plus tard, en 49, au cours de la guerre civile qui opposa César aux Optimates conduits par Pompée, les habitants de Massalia, assiégés à leur tour par les troupes du futur dictateur, reprennent cette idée origi-nale et font rouler les mêmes projectiles sur les constructions de l’ennemi21.

La présence de tonneaux dans la Marseille grecque est intéressante à diffé-rents niveaux. Dans ses Philippiques, Trogue Pompée met en avant l’influence des Phocéens sur leurs voisins gaulois pour la culture de la vigne22. Et si les Gaulois avaient inspiré en retour les colons grecs ? L’utilisation du tonneau pour commer-cialiser le vin de Marseille dès le troisième quart du IIe s. avant notre ère dans le but de faire face à la concurrence du vin italien, importé, lui, dans de lourdes amphores de type Dressel 1, expliquerait pourquoi, et cela jusqu’au milieu du Ier s. avant notre ère, on constate une baisse de la production d’amphores à Marseille et leur présence sur les sites de consommation23, alors que ses terres sont couvertes de vignes et que la ville produit du vin en abondance24. Cela indiquerait également que la barrique sert au transport du vin - aussi bien celui des Phocéens que de leurs voisins - plus tôt que nous ne le pensions25. Le tonneau de Lattes pourrait d’ailleurs se rapporter à cette production.

Après sa défaite, Massalia, pillée et dépossédée d’une partie de ses terres, n’a qu’un recours pour sortir de l’ornière : vendre plus cher sa seule ressource, c’est-à-dire son vin, à une clientèle plus aisée ; la cité doit par conséquent revenir

19. Renseignement E. Gailledrat.20. César, La Guerre des Gaules, VIII, 42, 1.21. César, La Guerre civile, II, 11, 2.22. Trogue Pompée, Abrégé des Histoires Philippiques, XLIII, 4, 1-2.23. Buxó i Capdevila, Py, La viticulture en Gaule à l’Âge du Fer, In : J.-P. Brun, F. Laubenheimer

(Eds. scientifiques), La viticulture en Gaule, dossier, dans Gallia 58, 2001, p. 29-43 ; J.-P. Brun, F. Laubenheimer, Conclusions, La viticulture en Gaule, dossier, Gallia 58, 2001, p. 209-210.

24. Plutarque, Vie de Marius, 22.25. A. Tchernia, Le tonneau, de la bière…, op. cit., p. 121-129 ; E. Marlière, Le tonneau en Gaule

romaine,op. cit. , In : J.-P. Brun, F. Laubenheimer (Eds. scientifiques), La viticulture en Gaule, dossier, dans Gallia 58, 2001, p. 181-201; E. Marlière, L’outre et le tonneau…, p. 173.

Les campagnes militaires et l’expansion de l’usage du tonneau dans l’Empire romain

51

à l’amphore afin d’exporter des crus de meilleure qualité26. Au lendemain de la guerre civile, elle crée une nouvelle amphore à fond plat, la forme 6 de la typolo-gie de G. Bertucchi27, mieux connue sous le nom de Gauloise 228. Son contenu est dénigré par Martial29, mais apprécié par Pline, qui le qualifie de « meilleur vin des Pyrénées aux Alpes »30. Tandis qu’Athénée31 nous apprend que le massalitanum se vend au prix fort32.

Cette double attaque de tonneaux embrasés n’a pas affecté les Romains au point de rejeter ce contenant, bien au contraire. Il est même très possible que ce soit César lui-même qui l’ait intégré au système d’approvisionnement de l’armée, toujours très préoccupé par le ravitaillement de ses troupes comme on peut le constater tout au long du Bellum Gallicum. L’acetum nécessaire à la préparation de la posca peut très bien voyager dans ces grands conteneurs rustiques. Et, de fait, les deux mentions littéraires suivantes, qui se situent au lendemain de la mort de César, mettent pour la première fois le tonneau dans les mains des Romains eux-mêmes. C’est un possible indice de l’utilisation, à cette époque déjà, du tonneau par l’armée.

L’action se passe tout d’abord en 43, pendant la guerre civile de Modène. Alors qu’Antoine assiège la ville, dans laquelle Decimus Brutus s’est réfugié avec ses troupes, Hirtius fait parvenir du sel aux habitants, dans des barriques qu’il fait flotter sur le fleuve Scultenna33. Mais rien n’indique que ces barriques aient eu un lien avec l’armée ; elles auraient très bien pu avoir été trouvées sur place. L’année suivante, Antoine, bloqué avec ses soldats sur une petite île de l’Adriatique, au large de la Dalmatie, et affecté par l’absence de nourriture, construit un vaisseau en installant des poutres sur deux rangées de barriques vides attachées ensemble par des chaînes34. L’île paraissant déserte, il est cette fois vraisemblable que les tonneaux y soient arrivés en même temps que les soldats.

Plus tard sous le Principat, le tonneau fait bel et bien partie de l’entreprise : les douelles d’un tonneau de sapin découvertes dans un contexte daté de 20-10 avant J.-C. à Fréjus (Var) sont à rapprocher de la présence dans son port de la flotte mili-taire romaine qu’Octave y a installée en 31, au lendemain de la défaite d’Antoine à Actium35.

26. Sur le rapport entre amphore et qualité du vin, Cf. E. Marlière, L’outre et le tonneau, op. cit., p. 190-192.27. G. Bertucchi, Les amphores massaliètes à Marseille : les différentes productions, Études Massaliètes, 2,

1990, p. 15-20 ; Les amphores et le vin de Marseille : VIe s. avant J.-C. -IIe s. après J.-C , Paris, 1992.28. F. Laubenheimer, Les amphores gauloises sous l’Empire : recherches nouvelles sur leur production et

leur circulation, Amphores romaines et histoire économique, dix ans de recherche, Rome, 1989, p. 105-138.

29. Martial, Épigrammes, III, 82.30. Pline l’Ancien, Histoire Naturelle, XIV, 68.31. Athénée, Les Deipnosophistes, I, 27c.32. J.-P. Brun, Archéologie du vin et de l’huile en Gaule romaine, Paris, 2005, p. 7-8.33. Frontin, Stratagemata, III, 14, 3.34. Lucain, Guerre civile, IV, 420-422. 35. Suétone, Auguste, XLIX, 1.

52

Elise Marlière

Le limes rhénan

C’est dans la vallée du Rhin que l’approvisionnement des troupes en vins conditionnés en tonneaux est le mieux illustré. À partir de 27 avant J.-C., quand Auguste installe la grande majorité des troupes aux frontières, la réutilisation des fûts en tant que cuvelage de puits se multiplie, en particulier le long du Rhin : cette méthode est particulièrement adaptée à la construction rapide de points d’eau par et pour les troupes en manœuvre.

Dans le camp d’Oberaden (Westphalie), créé par Drusus en 11 avant J.-C. sur la rive sud de la Lippe, au cours de la grande campagne qu’il mena entre 12 et 936, ce sont trente-huit fûts qui ont été retrouvés, empilés par deux ou trois dans vingt-et-un puits. En 8 avant notre ère, l’année qui suivit la mort de Drusus, quand Auguste renonça à la conquête de la Germanie et consolida les frontières, le camp d’Oberaden fut rasé, ses puits empoisonnés, et les légions installées dans le nouveau camp d’Haltern37.

Les fûts d’Oberaden présentent une grande homogénéité, signe d’une source de ravitaillement unique : ils sont faits de sapin argenté38 et cerclés de noisetier, leur épigraphie, notamment les marques frappées par les tonneliers, fournissent des noms d’origine gauloise, et ils appartiennent aux groupes 4 et 5 de notre typo-logie, pouvant contenir respectivement jusqu’à 550 et 1300 litres39. L’analyse de l’un d’entre eux a par ailleurs livré des traces d’acide tartrique. Si l’origine de ces fûts est certainement gauloise40, le vin - ou l’acetum - qu’ils transportaient pouvait certes provenir de Gaule même - aucune production d’amphores n’est connue pour le conditionnement du vin allobroge41, par exemple - mais aussi d’Italie et de Tarraconaise42 : l’apparition des premiers navires à dolia qui transportaient du vin d’Italie et de Tarraconaise vers l’embouchure du Rhône est contemporaine de cette époque43, comme nous l’avons déjà évoqué. Transporter du vin en vrac dans ces

36. Dion Cassius, Histoire romaine, 54-33, 1-4 ; Tacite, Annales, IV, 4, 5.37. J.-S. Kühlborn, Das Römerlager …, p. 10-23.38. Remarquons que comme les exemplaires de Fréjus et Oberaden, le tonneau de Manching, réutilisé dans

un puits, est lui aussi fait de sapin : ne pourrait-il pas être contemporain du poste édifié à cet endroit après la conquête de la Rhétie et la soumission des peuples vivant entre les Alpes et le Danube en 15 avant notre ère par Tibère et Drusus ?

39. E. Marlière, L’outre et le tonneau…,op. cit., p. 157-167.40. Au sujet des découvertes de hache-marteaux, dans le sud de la vallée du Rhin, la vallée de la Saône et

celle du Rhône, servant à imprimer les marques frappées, Cf. A. Desbat, Un bouchon de bois du Ier s. … p. 327-328 et E. Marlière, L’outre et le tonneau…, p. 102-117.

41. J. André, L Levadoux., La vigne et le vin des Allobroges, Journal des Savants, 1964, p. 169-181; A. Desbat, Un bouchon de bois…, p. 319-336 ; A. Tchernia, Le tonneau, de la bière…, op. cit. , p. 125-126 ; J.-P. Brun, F. Laubenheimer (Eds. scientifiques), La viticulture en Gaule, dossier, dans Gallia 58, 2001, p. 207 ; E. Marlière, Le tonneau en Gaule…, p. 181-201.

42. A. Desbat, Un bouchon de bois…, op. cit., p. 319-336 ; Le tonneau antique…, op. cit., p. 113-120 ; S. Martin-Kilcher, Die römischen Amphoren aus Augst und Kaiseraugst, 2 et 3. Die Amphoren für Wein, Fischsauce., Augst 1994, p. 485-489.

43. A. Hesnard, M.-B. Carré, M. Rival, B. Dangréaux, L’épave romaine “Grand Ribaud D” (Hyères, Var), Archéonautica, 8, 1988, p. 145 ; A. Tchernia, Le tonneau, de la bière…, op. cit. , p. 121-129.

Les campagnes militaires et l’expansion de l’usage du tonneau dans l’Empire romain

53

petits bateaux-citernes fabriqués à Minturnes représente une solution très avanta-geuse : le chargement est plus rapide, et l’on transporte presque deux fois plus que si le vin était conditionné en amphores. En contrepartie, les ports devaient être équipés d’une pompe et d’entrepôts à dolia44, de même que, dans celui d’arrivée, de fabriques de récipients, dans le cas présent, des tonnelleries. Comme le souligne A. Hesnard, «ces navires ne pouvaient être utilisés que dans une infrastructure commerciale très organisée, excluant tout commerce de cabotage»45. Quelle infrastructure pouvait-elle être mieux organisée que celle de l’approvisionnement de l’armée ?

Par ailleurs, toujours à la même époque, entre 20 et 10 avant notre ère, débute à Lyon la fabrication d’amphores reprenant la forme des amphores à poisson de Bétique, probablement pour reconditionner des salsamenta importés elles aussi en vrac46. Lyon, si elle ne l’était pas encore, devient clairement la plaque tournante de l’approvisionnement des troupes du Rhin.

Dès le début du règne de Tibère, un changement notable s’opère sur la nature même des tonneaux de Lyon : alors qu’auparavant leurs douelles et planches de fonds n’étaient faites que de sapin, il arrive qu’elles le soient désormais aussi de bois d’épicéa ou de mélèze47, sans que l’on en connaisse la raison : déplacement du lieu de production ou de l’origine du bois. Il est clair en revanche que cette produc-tion est lyonnaise48 et qu’elle ne subit pas d’autre transformation jusqu’à son arrêt dans le second quart du IIe s. : le dernier tonneau connu qui lui soit attribuable, à Geldermalsen (Pays-Bas), est tout juste postérieur à 130 selon la dendrochro-nologie49. On retrouve ces tonneaux dans tous les camps du limes rhénan, depuis le nord de l’estuaire du Rhin sur la Mer du Nord, à Velsen (Pays-Bas), jusqu’à Strasbourg.

Citons pour l’anecdote la découverte, dans un puits du Praetorium Agrippinae

44. P. A. Gianfrotta, A. Hesnard, Due relitti augustei carichi di dolia : quelli di Ladispoli e del Grand Ribaud D, In : El vi a l’Antiguitat, economia, producció i comerç al Mediterrani occidental, Badalona, 1987, p. 285-297 ; A. Tchernia, Modèles économiques et commerce du vin à la fin de la République et au début de l’Empire, In : El vi a l’Antiguitat…, p. 327-346 ; A. Hesnard, M.-B. Carré, M. Rival, B. Dangréaux, L’épave romaine..., op. cit. , p. 150.

45. A. Hesnard, M.-B. Carré, M. Rival, B. Dangréaux, L’épave romaine…, op. cit., p. 152.46. B. Dangréaux, A. Desbat, M. Picon, A. Schmitt, La production d’amphores à Lyon, dans F. Laubenheimer

(dir.), Les amphores en Gaule. Production et circulation, Paris, 1992, p. 37-50 ; A. Tchernia, Le tonneau, de la bière…, p. 121-129.

47. Ces deux essences sont difficiles à distinguer l’une de l’autre, surtout sur des bois dégradés.48. Sur les caractéristiques des tonneaux lyonnais à partir du règne de Tibère, Cf. les notes nº 3 et 4, ainsi

que : A. Desbat, Un bouchon de bois…, op. cit. ; J. Argant, Le paysage lyonnais et son évolution d’après les données palynologiques, L’arbre et la forêt, le bois dans l’Antiquité, 1995, p. 35-42 ; E. Marlière, Le tonneau en Gaule…, op. cit. , p. 187-189 ; L’outre et le tonneau…, p. 177-179.

49. L. Kooistra, 15. Botanische materialen : Resultaten, In : J. van Renswoude et J. van Kerckhove (Dir.), Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35, Amsterdam, 2009, p. 420-422 ; J. van Renswoude, W. Roessingh, 17. Catalogus ne derzettings structuren : Waterputten en waterkuilen, In : J. van Renswoude et J. van Kerckhove (Dir.), Opgravingen in Geldermalsen…, p. 598-600 ; T. Derks, 19. Graffiti, ingeslagen stempels en brandmerken op een hergebruikte houten ton, In : J. van Renswoude et J. van Kerckhove (Dir.), Opgravingen in Geldermalsen…, p. 857-867.

54

Elise Marlière

(Valkenburg, Pays-Bas), camp créé par Caligula lors de son expédition en Germa-nie en 39-40, d’une planche de fond de tonneau en sapin portant son nom marqué au fer rouge : C. CAE. AVG. GER, C(aius) Cae(sar) Aug(ustus) Ger(manicus)50.

La Bretagne

En ce qui concerne la Bretagne, la datation des tonneaux découverts suit pas à pas la progression des troupes lors de la conquête de l’île décidée par l’empereur Claude en 43 de notre ère, comme cela a été également remarqué pour les amphores à huile d’olive de Bétique51. Non pas que l’armée romaine ait importé ici l’usage du tonneau (il est plus que probable que les Bretons le connaissaient déjà, bien que nous ne disposions d’aucune preuve), mais plutôt la pratique de construire des puits en les remployant. Les plus anciens proviennent de niveaux du milieu du Ier siècle de la forteresse légionnaire de Colchester et de la ville de Londres, puis on les retrouve quelques décennies plus tard, lors de la dernière phase de la conquête menée par Cerialis, Frontin et Agricola, dans les premiers niveaux des camps de Carlisle et de Vindolanda, occupés respectivement dès 70 et 80-85 environ de notre ère52. Les exemplaires de Bar Hill et Newstead sont, quant à eux, contempo-rains de la construction et de l’occupation du mur d’Antonin53.

Comme sur le limes rhénan, ces fûts appartiennent principalement au groupe 5 de la typologie, et sont faits, jusqu’au début du IIe s., de sapin seul (Carlisle, Kirkby Thore) ou associé à l’épicéa ou au mélèze (Caernarfon, Carlisle, Vindolanda). À Vindolanda, la présence de marques frappées est de plus attestée, ce qui nous permet d’avancer une origine lyonnaise pour ces tonneaux54. Les tonnelets de chêne de la même époque ont probablement été fabriqués sur l’Île.

Le camp de Vindolanda est exceptionnel à bien des titres, les conditions de conservation du mobilier organique étant optimales. De plus, curieusement, les tonneaux n’y ont pas été réutilisés comme cuvelage de puits, mais ont été découpés pour servir de mangeoires ou d’abreuvoirs pour les chevaux, avant d’être finale-ment démontés et reconvertis en lattes de plancher, ce qui a permis la conserva-tion non seulement des grands tonneaux, mais aussi des tonnelets, majoritaires. Riches de ces données, nous avons été capables de réaliser une mise en balance

50. W. Glasbergen, W. Groenman Van Waateringe, The Pre-Flavian Garrisons of Valkenburg Z. H., Amsterdam, Londres, 1974, p. 36 et Pl. 11. ; E. Bogaers, “Wat staat er op het vat van Velsen?”, Westerheem, XXVII, 1, 1978, p. 8-12 ; AE 1999, 01102 ; E. Marlière, L’outre et le tonneau…, op. cit., T120.

51. C. Carreras Montfort, Economia de la Britannia Romana : la importacion de alimentos, Coll. Instrumenta, 8, Barcelone, 2000, p. 170.

52. A. K. Bowman, Life and Letters on the Roman Frontier. Vindolanda and its People, Londres, 1994, p. 21 ; R. Birley, Vindolanda, Greenhead, 1999, p. 2.

53. Pour la bibliographie de ces fûts, se reporter à E. Marlière, Le tonneau en Gaule…, op. cit., p. 43-50.54. E. Marlière, Tonneaux et amphores à Vindolanda…, p. 125-180 ; E. Marlière, J. Torres Costa, Tonneaux

et amphores à Vindolanda, II : contribution à la connaissance de l’approvisionnement des troupes stationnées sur la frontière nord de l’Empire , In : A. Birley, J. Blake (dir.), Vindolanda Excavations 2003-2004, Roman Army Museum Publications, Bardon Mill, 2005, p. 214-236.

Les campagnes militaires et l’expansion de l’usage du tonneau dans l’Empire romain

55

des différents emballages vinaires des cinq premières phases du camp (de 80-85 à 140 ap. J.-C.), et il s’avère que plus de 99% du vin était importé en tonneaux. Le reste, quelques amphores italiques et narbonnaises, était certainement réservé aux officiers55.

À propos des inscriptions que l’on peut rattacher à l’armée, deux marques au fer rouge BROC de Vindolanda pourraient désigner C. Aelius Brocchus, proba-blement le préfet d’une autre garnison, connu par les tablettes pour avoir fourni au préfet de la neuvième cohorte de Bataves de Vindolanda, Flavius Cerialis, des vêtements et de la nourriture pour les soldats à la fin du Ier et au début du IIe siècle56. Plus parlante encore est la marque au fer rouge sur un bouchon de bonde isolé mis au jour à Carlisle : LEG XX57. Le contexte, du IIe s., est assurément contemporain de la construction du Mur d’Hadrien, à laquelle la Legio XX Valeria Victrix a participé.

Le limes danubien

Dès 15 avant notre ère, suite aux campagnes victorieuses de Tibère et de Drusus chez les Rhètes, le Danube constitue une frontière naturelle entre les Romains et les Germains, depuis sa source jusqu’à son estuaire. On sait par Stra-bon58 que le tonneau était déjà employé en Rhétie, Norique et Pannonie, au plus tard à l’époque augustéenne, mais que dire de la Mésie ? Est-ce l’armée qui y a introduit l’usage du tonneau ? Sans vestiges de tonneaux, il faut se fier aux data-tions livrées par l’iconographie, plus imprécises, surtout lorsqu’il s’agit de collec-tions anciennes : le premier témoin est la stèle funéraire du negotiator uinarius Iulius Iero, découverte à Svistov/Novae (Roumanie) et datable du Ier s.59.

Les fûts trouvés à ce jour dans les camps disposés le long du Danube tiennent dans une fourchette chronologique comprise entre le milieu du Ier siècle et le milieu du IIe60 - entre les règnes de Claude et d’Antonin - à Regensburg/Castra Regina, Carnuntum, Budapest/Aquincum et Szöny/Brigetio61. Il s’agit d’un ensemble très homogène de fûts en sapin du groupe 4 de la typologie, d’une hauteur comprise entre 150 et 165 cm et d’une contenance de 460 à 620 litres62. Aucun ne présente le mélange sapin / épicéa ou mélèze, ni les marques frappées caractéristiques des tonnelleries rhodaniennes, mais certains portent en revanche, à Brigetio et

55. E. Marlière, J. Torres Costa, Tonneaux et amphores à Vindolanda…, op. cit., p. 229-231.56. E. Birley, R. Birley, A. Birley, Vindolanda, II : The Early Wooden Forts. Report on the Auxiliaries, the

Writing Tablets, Inscriptions, Brands and Graffiti, Greenhead, 1993, p. 79.57. RIB 2442.11. 58. Strabon, Géographie, V, 1, 8 et 12.59. J. Kolendo, Étude sur les inscriptions de Novae, Archeologia (Varsovie), XVI, 1965, p. 132-133, fig. 3

et 4.60. Ceci, bien sûr, si l’on ne prend pas en compte l’exemplaire de Manching (Cf. la note nº38).61. Les tonneaux du camp légionnaire de Brigetio n’ont pas été découverts sur place, mais à une trentaine

de km de là, dans les puits d’un vicus situé à Menföcsanak, près de la ville actuelle de Györ. Leur étude, associée à celle des découvertes anciennes et récentes de Budapest, est en cours de publication.

62. E. Marlière, L’outre et le tonneau…, op. cit., p. 183-184.

56

Elise Marlière

Aquincum, des marques au fer rouge remarquables indiquant les destinataires des tonneaux, les légions I et II Adiutrix63 : IMMVNE INR VAL LEG I AD, soit Immune in r(ationem) val(etudinarii) Leg(ionis) I (primae) Ad(iutricis), à Brige-tio, IMMVNE INR VAL LEG II ADI, Immune in r(ationem) val(etudinarii) Leg(ionis) II (secundae) Ad(iutricis), et EX PAC NTR VAL LEG II ADI (Ex pac(to) nutr(imento) val(etudinarii) Leg(ionis) II (Secundae) Adi(utricis)64, à Budapest.

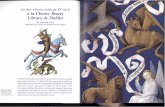

Nous retrouvons ces fûts, à Rome, sur trois scènes de la Colonne trajane (Illus. 1, 2 et 3), érigée entre 110 et 113 en commémoration de la victoire de l’em-pereur Trajan sur les Daces (Roumanie) au terme de deux guerres (101-102 et 105-106) et sur trois autres de la Colonne Aurélienne, élevée entre 175 et 193 à la suite des victoires de Marc Aurèle sur les Marcomans et les Sarmates entre 161 et 180.

Cette production de tonneaux, dont on n’a plus de vestiges mais des repré-sentations après le milieu du IIe siècle, est donc différente de celle de Lyon, et provient certainement d’Aquilée, grande cité commerçante du nord de l’Adria-tique par laquelle transitent les importations de Méditerranée orientale. Les études menées par T. Bezeczky mettent par ailleurs en évidence l’origine nord-italienne et grecque de la plupart des amphores retrouvées sur les sites de consommation de Pannonie65.

En Orient

Autre monument romain, situé sur le forum, au pied du Capitole, l’Arc de Septime Sévère (Illus. 4), inauguré en 203, montre sur deux frises le ravitaille-ment de ses troupes, dont des chariots chargés de tonneaux (Illus. 5), au cours des guerres que menèrent l’Empereur et ses fils Caracalla et Geta contre les Parthes, et dont ils revinrent victorieux en 198. Ces reliefs constituent le seul indice recensé à ce jour de l’utilisation du tonneau en Orient. Et peut-être n’y a-t-il été utilisé qu’occasionnellement par les troupes en manœuvre, puisque la langue grecque ne connaît pas de nom pour le désigner. Par ailleurs, d’où viennent ces tonneaux ? On peut avancer l’installation, même provisoire, de tonnelleries dans un centre d’approvisionnement de la région, à Antioche par exemple.

63. La Legio I Adiutrix, créée en 68 par Néron, eut comme base principale Brigetio, de 86 à 444, tandis que la Legio II Adiutrix, créée en 70 par Vespasien, stationna entre 106 et 269, au plus tôt, à Aquincum.

64. Lecture proposée par B. Kuszinski dans : A Gázgyári Római Fazekastelep Aquincumban, Budapest Régiségei, XII, 1932, p. 78-85.

65. Bezeczky T., Roman Amphorae from the Amber Route in Western Pannonia, BAR International Series, 386, Oxford 1987 ; Knidische Amphoren in den nördlichen Provinzen des römischen Reiches, Sonderdruck aus Carinthia 1993 (183. Jg.), Klagenfurt, 1993, p. 237-244 ; Amphorenfunde vom Magdalensberg und aus Pannonien. Ein Vergleich, Archäologische Forschungen zu den Grabungen auf dem Magdalensberg 12, Kärntner Museumsschriften 74, Klagenfurt, 1994 ; New amphora finds from Brigetio, In : A. Vaday (Ed.), Pannonia and Beyond, Studies in honour of László Barkóczi, Antaeus, Communicationes ex Instituto Archaeologico Academiae Scientiarum Hungaricae 24, Budapest 1999, p. 65-72.

Les campagnes militaires et l’expansion de l’usage du tonneau dans l’Empire romain

57

Illus . 1 : Rome, Colonne trajane (110-113 ap . J .-C .) © Photographie Elise Marlière .

Illus . 2 : Rome, Colonne trajane, embarquement de barriques sur le Danube .© Photographie Elise Marlière .

58

Elise Marlière

Illus . 3 : Rome, Colonne trajane, transport de barriques sur des chariots .© Photographie Elise Marlière .

Illus . 4 : Rome, Arc de Septime Sévère (203 ap . J .-C .) .© Photographie Elise Marlière .

Les campagnes militaires et l’expansion de l’usage du tonneau dans l’Empire romain

59

Illus . 5 : Rome, Arc de Septime Sévère, ravitaillement de l’armée par voie terrestre .© Photographie Elise Marlière .

La conquête de la Gaule par César marque la fin du règne absolu de l’amphore dans les circuits commerciaux de l’Antiquité, aussi bien à cause du bouleversement économique qu’engendre la nécessité de maintenir le pouvoir sur les territoires soumis et d’entretenir les troupes qui y sont désormais stationnées, que du choc culturel entre le Nord et le Sud. Symbole du commerce méditerranéen depuis le IIe millénaire, l’am-phore va devoir s’effacer devant sa concurrente venue des forêts septentrionales, la barrique ne présente pas, certes, les mêmes aptitudes pour la conservation des liquides, mais sa compétitivité constitue un argument économique indiscutable.

Pour aller plus loin, la recherche nécessite un gros travail de reprise des données des tonneaux sommairement publiés (analyse des essences, dendrochronologie, mesures qui aideront à affiner la typologie par zones de production, etc...). La rareté des vestiges ligneux nous oblige à extraire de chacun d’entre eux toutes les données disponibles, tout en veillant à ne pas généraliser les résultats qu’elles fournissent. Elles sont en effet forcément liées aux conditions particulières indispensables à la conser-vation du bois, qui se retrouvent réunies dans les puits. On connaît par conséquent surtout les tonneaux de grande taille66, en contexte militaire, puisque la nécessité de construire des points d’eau rapidement constitue l’une des préoccupations des troupes en déplacement67. Cette pratique est limitée dans le temps, de 20-10 avant notre ère jusqu’aux années 130-150 de notre ère, au moment de la « pétrification »

66. Le diamètre minimum des tonneaux réutilisés en tant que cuvelage est de 70-80 cm au bouge. 67. L’usage du tonneau est attesté par l’iconographie, dès le Ier siècle ap. J.-C., dans certaines régions arides

comme l’Italie, l’Hispanie (E. Marlière, L’outre et le tonneau…, p. 148-154 et 184-185) et l’Afrique proconsulaire (E. Marlière, J. Torres Costa, Transport et stockage des denrées dans l’Afrique romaine : le rôle de l’outre et du tonneau », dans Mrabet A., Remesal Rodríguez J. (Ed.), In Africa et in Hispania : Etudes sur l’huile africaine, Barcelone, 2007, p. 85-106).

60

Elise Marlière

des camps militaires où les structures en bois sont remplacées par la pierre, y compris pour les puits. L’essentiel des découvertes de tonneaux antiques se situant dans cette fourchette chronologique, plus l’usage du tonneau se développe, plus on a du mal à le suivre.

Pour cette raison, nous ne connaissons pas les restes de tonneaux du limes danubien - c’est-à-dire, les barriques d’Aquilée - au-delà de cette date, bien que la production y perdure assurément, comme le montrent les Colonnes trajane et auré-lienne et l’épisode, narré par Hérodien, de la fabrication d’un pont de tonneaux par l’armée de Maximin en 238 à côté de la ville68.

Pour le cas des tonnelleries de Lyon, la question s’avère encore plus complexe. Tout porte à croire en effet que leur activité, en tout cas celle liée à l’approvi-sionnement de l’armée, cesse dans le second quart du IIe s. : les futailles expé-diées vers le Rhin et la Bretagne, dont quelques exemplaires nous sont parvenus, ne présentent désormais plus de marques frappées ni de mélange sapin / épicéa-mélèze. La classe des grands foudres (groupe 5) disparaît même progressivement. On passe en revanche à des barriques plus petites, voire des tonnelets, et l’emploi du chêne paraît se généraliser dès le début du IIIe s.

Certains autres phénomènes de la première moitié du IIe siècle sont significa-tifs : à Lyon même, l’arrêt de la fabrication des amphores69, (et en général la baisse de l’activité des potiers70) ; mais aussi le changement de trajet des amphores à huile de Bétique dès le IIe s., (présentes antérieurement dans les vallées du Rhône, de la Saône et du Rhin, elles se retrouvent déviées vers Narbonne, l’Aude et la Garonne vers Bordeaux dans un premier temps, puis vers la voie atlantique depuis la Bétique dans un second temps71) ; et c’est surtout, la fin des navires à dolia avant le milieu du IIe siècle72. Peut-on mettre tous ces indices en relation avec un éventuel déplacement du centre administratif de l’approvisionnement des troupes du Rhin et de Bretagne, concomittant du développement de la voie atlantique ?

Les tonnelets récemment mis au jour à Bordeaux, dont l’essence, le frêne, serait typique des tonnelleries bordelaises montrent une grande constance typolo-

68. Hérodien, VIII, 4, 4 ; Capitolin, Maximus et Balbinus, 22, 4 ; Végèce, Epitoma rei militaris, III, 7.69. B Dangréaux, A. Desbat, M. Picon, A. Schmitt, La production d’amphores à Lyon, Les amphores

en Gaule, production et circulation, Paris, 1992, p. 37-50 ; A. Desbat, B. Dangréaux, La production d’amphores à Lyon, Gallia 54, 1997, p. 73-104.

70. A. Desbat, Conclusions, Ateliers de potiers antiques de Lyon , dossier, Gallia 54, 1997, p. 105-117.71. M. Reddé, La navigation au large des côtes atlantiques de la Gaule à l’époque romaine, Mélanges

de l’Ecole Française de Rome 91, 1979, p. 481-489 ; J. Remesal Rodríguez, La annona militaris y la exportacion de aceite betico a Germania, Madrid, 1986, p. 81-112 ; E. Garrote, Les timbres sur amphores à huile de Bétique en Gaule Narbonnaise, In : L. Rivet, M. Sciallano (Eds), Vivre, produire et échanger : reflets méditerranéens, Mélanges offerts à Bernard Liou, Montagnac, 2002, p. 403-408 ; P. Marimon, La importancia de la Gallia Lugdunensis en la distribución de los productos béticos hacia el norte del Imperio, In : L. Rivet, M. Sciallano (Eds), Vivre, produire …, p. 379-388 ; F. Laubenheimer, E. Marlière, Echanges et vie économique dans le Nord-Ouest des Gaules. Le témoignage des amphores du IIe siècle avant J.-C. au IVe siècle après J.-C., Besançon, 2010, p. 67-68.

72. A. Hesnard, Entrepôts et navires à dolia : l’invention du transport de vin en vrac, In : Techniques et économie antiques et médiévales : le temps de l’innovation, Colloque international (C.N.R.S.), Aix-en-Provence 21-23 mai 1996, Paris, 1997, p. 130-131.

Les campagnes militaires et l’expansion de l’usage du tonneau dans l’Empire romain

61

gique du début du Ier jusqu’au début du IVe siècle73. De plus, un fond de tonnelet en frêne tout à fait comparable a été trouvé dans le fort de Vindolanda dans un contexte de 160-18074. Les liens commerciaux entre Bordeaux et les Iles Britan-niques sont d’ailleurs attestés par l’épitaphe d’un citoyen de Trèves, négociant avec la Bretagne75, et la dédicace d’un autel76 élevé à la déesse tutélaire de Burdigala par un sévir Augustal des colonies d’Eburacum (York) et de Lindum (Lincoln).

Il est certain qu’à l’époque d’Auguste, Lyon était l’endroit idéal pour gérer l’approvisionnement des troupes du limes rhénan depuis la Méditerranée. Mais après la conquête de la Bretagne, la voie atlantique se révèle beaucoup plus rentable et rapide pour acheminer l’huile de Bétique vers la frontière nord-ouest. Et l’on peut même dire qu’avec l’essor de la production viticole de Burdigala à partir du règne de Vespasien77, le changement s’imposait. Il est d’ailleurs remar-quable que la modeste production d’amphores des environs de Bordeaux semble précisément disparaître avant le milieu du IIe s.78. Hadrien fixe les frontières de l’Empire romain dès le début de son règne, réorganise le limes et construit le mur qui porte son nom en Bretagne79. Peut-être a-t-il aussi réorganisé l’approvisionne-ment de l’armée.

Elise MarlièreArScAn - Archéologie de la Gaule dans le Monde Antique (GAMA),

Maison René Ginouvès, Paris X/Antiquarium, Arqueologia & Patrimoni, Ibiza .

73. S. Raux, Les objets en bois, In : C. Sireix (dir.), Le site de la Cité Judiciaire à Bordeaux, Aquitania, suppl. 15, Bordeaux, 2008, p. 235-258.

74. E. Marlière, Tonneaux et amphores à Vindolanda…, op. cit., p. 135, nº24 et p. 149, fig. 4. Peu de vestiges organiques proviennent des contextes postérieurs à 140 de notre ère, la grande majorité ayant été conservée dans les niveaux correspondant aux cinq forts de bois successifs.

75. CIL XIII, 634.76. E. Espérandieu, Recueil général des bas-reliefs de la Gaule romaine, Paris, 1910-1966, 6932.77. R. Dion, Histoire de la vigne et du vin en France, des origines au XIXème siècle, Paris, 1959, p. 121-

126 ; C. Balmelle, D. Barraud, J.-P. Brun, P. Duprat, H. Gaillard, P. Jacques, L. Maurin, C. Petit-Aupert, D. Rigal, K. Robin, P. Roudié, P. Sillières, C. Vernou, «La viticulture antique en Aquitaine», dans J.-P. Brun, F. Laubenheimer (éd. scientifiques), La viticulture en Gaule, dossier, dans Gallia 58, 2001, p. 129-164 ; J.-P. Brun, F. Laubenheimer, Conclusions…, p. 209-210.

78. F. Berthault, Amphore à fond plat et vignoble à Bordeaux au Ier siècle, Aquitania, 6, 1988, p. 157-166 ; Le vin et la vigne dans le Bordelais aux Ier siècle av. J.-C. et Ier siècle apr. J.-C., dans R. Chevallier (dir.), Archéologie de la vigne et du vin en Gaule et dans les provinces voisines, Actes du colloque de Paris, 28 et 29 mai 1988, Caesarodunum, XXIV, 1990, Paris, p. 25-30 ; Observations sur le matériel amphorique de l’officine du Champ-Cloux à Saintes, dans Actes du congrès de la Société française d’étude de la céramique antique en Gaule, Cognac, 1990, Marseille, 1991, p. 53-60 ; Production d’amphores dans la région bordelaise, dans F. Laubenheimer (dir.), Les amphores en Gaule. Production et circulation, I, 1992, p. 93-100 ; Vin et vignoble dans le sud-ouest de la Gaule», dans M. Comas (dir.), El vi a l’Antiquitat, II, Economia, producció i comerç al Mediterrani occidental, Actes du colloque international d’Archeologia romana, Badalone, 6-9 mai 1998, Monografies Badalonines, 14, p. 450-460 ; J.-P. Brun, F. Laubenheimer, Conclusions…, p. 209-210.

79. A. Chastagnol, Introduction à la Vie d’Hadrien, Histoire Auguste. Les empereurs romains des IIe et IIIe siècles, Paris, 1994, p. 6 ; A. Birley, Adriano. La biografía de un emperador que cambió el curso de la historia, Barcelona, 2003, p. 153-187.

![Pierre-Ernest de Mansfeld et les ingénieurs militaires: la défense du territoire [2007]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/633256718d2c463a5800d382/pierre-ernest-de-mansfeld-et-les-ingenieurs-militaires-la-defense-du-territoire.jpg)