L'Art francais de la guerre : la guerre revolutionnaire au Bresil 1958-1974

-

Upload

univ-reims -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of L'Art francais de la guerre : la guerre revolutionnaire au Bresil 1958-1974

Cahiers des Amériqueslatines70 (2013)Varia

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Rodrigo Nabuco de Araujo

L’art français de la guerre. Transfertsde la doctrine de la guerrerévolutionnaire au Brésil (1958-1974)................................................................................................................................................................................................................................................................................................

AvertissementLe contenu de ce site relève de la législation française sur la propriété intellectuelle et est la propriété exclusive del'éditeur.Les œuvres figurant sur ce site peuvent être consultées et reproduites sur un support papier ou numérique sousréserve qu'elles soient strictement réservées à un usage soit personnel, soit scientifique ou pédagogique excluanttoute exploitation commerciale. La reproduction devra obligatoirement mentionner l'éditeur, le nom de la revue,l'auteur et la référence du document.Toute autre reproduction est interdite sauf accord préalable de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législationen vigueur en France.

Revues.org est un portail de revues en sciences humaines et sociales développé par le Cléo, Centre pour l'éditionélectronique ouverte (CNRS, EHESS, UP, UAPV).

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Référence électroniqueRodrigo Nabuco de Araujo, « L’art français de la guerre. Transferts de la doctrine de la guerre révolutionnaire auBrésil (1958-1974) », Cahiers des Amériques latines [En ligne], 70 | 2013, mis en ligne le 01 janvier 2014, consultéle 08 février 2014. URL : http://cal.revues.org/2339

Éditeur : Institut des hautes études de l'Amérique latinehttp://cal.revues.orghttp://www.revues.org

Document accessible en ligne sur : http://cal.revues.org/2339Ce document est le fac-similé de l'édition papier.© Cahiers des Amériques latines

39

Rodrigo Nabuco de Araujo*

L’art français de la guerre. Transferts de la doctrine de la guerre révolutionnaire au Brésil (1958-1974)

Jusqu’à une date assez récente, au Brésil, des unités des forces armées ont déplacé des populations défavorisées, ont pénétré dans les favelas à bord d’hélicoptères de combat et de chars blindées pour lutter

contre les narcoterroristes. Il y a peu, lors de l’opération Agata 5 ce sont près de 10 000 hommes qui se sont déployés sur les frontières méridionales afin de prendre le contrôle des régions considérées comme des zones de non-droit, en assurant également des Actions civiles sociales (Aciso), dont l’objectif est de conquérir l’esprit des populations locales1. Ces exemples de tactiques militaires sont issus de l’imaginaire des guerres coloniales, transposés d’un théâtre d’opéra-tions à l’autre depuis 70 ans.

Pourtant, la bibliographie sur le pouvoir militaire en Amérique latine relègue au second plan l’impact de la guerre contre-révolutionnaire ou contre insurrec-tionnelle sur le comportement politique des officiers. Aujourd’hui, elle fait l’objet de rigoureuses analyses qui revoient la bibliographie spécialisée. En revanche, la majorité de ces recherches s’intéressent uniquement au contenu des messages et négligent la traduction voire la distorsion des textes originels comme autant de facteurs essentiels pour rebâtir une doctrine extrêmement malléable. Les œuvres examinées n’ont laissé supposer et apparaître des traces de versions antérieures que

* Université de Toulouse 2 - Le Mirail / FRAMESPA - UMR 5136. 1. « Le Brésil fait une démonstration de sa force armée à ses frontières », Le Monde, 11 août 2012.

40

récemment, grâce à la minutie et à l’application de chercheurs argentins, français, brésiliens, britanniques et états-uniens, vainqueurs des difficultés multiples que présente la lecture de ces palimpsestes.

Diplomates, traducteurs, instructeurs, ingénieurs, combattants, officiers, « les passeurs entre cultures ont une action productrice de variété culturelle » [ Joyeux-Prunel, 2002]. Cette importation culturelle permet d’interroger l’existence d’une seule école de la contre-insurrection, en mettant en avant les effets retours. Pour étudier ces différentes versions, sans renoncer à explorer les permanences, nous nous concentrons sur la transformation des termes français par les traducteurs brésiliens. L’objectif de cet article est d’examiner les éventuels transferts de la doctrine française de la guerre révolutionnaire dans l’armée de terre brésilienne. D’abord, nous privilégions le rôle de certains officiers, considérés comme média-teurs parce qu’en contact régulier avec la France, à travers des institutions d’ensei-gnement supérieur. Puis cette enquête invite également des critères géogra-phiques puisque nous observons un lieu de brassage spécifique : l’Escola Superior de Guerra (ESG) de Rio. Enfin, nous tentons également de comprendre les usages que les Brésiliens firent et font encore de la doctrine française.

L’étude de la doctrine est profondément ancrée dans la pratique militaire. Réflexion traditionnelle aux écoles d’états-majors, elle s’inspire des expérimenta-tions tactiques pour codifier les pratiques, établir des normes, tirer des conclusions et préconiser un comportement idéal en vue d’atteindre un objectif, lui aussi idéal. Toute doctrine militaire se fonde sur le discours que les forces armées produi-sent sur leur rôle, sur leur fonction, sur la nature de l’ennemi et sur les relations qu’elles entretiennent avec la société. Ces représentations structurent la relation ami-ennemi à un moment donné et légitiment tant les pratiques éprouvées par les forces armées sur le terrain que l’action politique des militaires, grâce à son « potentiel de transformation » de la réalité [Périès, 1999].

Parmi les sources de cet article nous avons utilisé des conférences prononcées à l’ESG de Rio. Nous avons également consulté des sources normatives, les lois discutées par les élèves et conférenciers de cet établissement d’excellence. Une partie du corpus provient enfin des informations puisées dans la documenta-tion confidentielle des attachés militaires français au Brésil, de 1958 à 1974. En complément, nous avons eu recours à une bibliographie déjà existante sur le sujet.

Les réseaux militaires

De 1919 à 1940, la France entretient une mission militaire auprès de l’armée brésilienne qui envoie aux écoles françaises de nombreux officiers parfaire leurs formations supérieures. Nous devons citer au moins deux exemples : Humberto de Alencar Castelo Branco, premier président général (1964-1967), et Aurélio de Lira Tavares, membre du triumvirat militaire qui gouverna le Brésil d’août

41

ÉTUDESL’Art frAnçAis de LA guerre. trAnsferts de LA doctrine

de LA guerre révoLutionnAire Au BrésiL (1958-1974)

à octobre 1969. Plusieurs générations d’officiers passent par les écoles militaires françaises, créant ainsi un réseau dense et varié de militaires nourris par l’expé-rience française des guerres mondiales et coloniales.

Pour la période 1947-1974, nous avons dénombré 52 Brésiliens diplômés de l’École supérieure de guerre de Paris ou d’un autre établissement d’enseigne-ment militaire supérieur français2, dont les deux-tiers entre 1958 et 1974, avec des interruptions pendant les années 1961-1963 et 1964-1966. Au moment de la plus grande effervescence autour des applications de la doctrine de la guerre révolutionnaire à Alger, dans l’hiver 1957, sept lieutenants-colonels et colonels brésiliens suivent une année d’études à Paris3. Leur retour au Brésil s’est accom-pagné d’une période d’enseignement plus ou moins longue d’abord à l’Escola de Comando e Estado Maior do Exército4 (Eceme) puis à l’Escola Superior de Guerra (ESG) de Rio. À travers ces échanges, le débat stratégique parvient à l’Eceme, dès 19555.

La guerre révolutionnaire est l’objet d’un premier accord d’échanges d’officiers en mai 1960, lorsque le chef de l’état-major français André Demetz se rend à Rio de Janeiro, au retour de sa visite à la mission française de Buenos Aires, avant de rejoindre la métropole6. Parallèlement, après 1960, ce type de guerre est proscrit de l’armée française, jugé dangereux et menaçant par le gouvernement gaulliste. Sujet tabou, la guerre révolutionnaire est pourtant appliquée par la gendarmerie française, dont la réputation fait le tour du monde, après le massacre d’une manifestation d’Algériens à Paris, le 17 octobre 1961 [Rigouste, 2009]. À partir de 1963, les officiers des forces de police s’ajoutent à ceux de l’armée de terre.

Pour ces officiers brésiliens, la France est une destination de choix. Ils ont en commun un même établissement d’instruction militaire, un héritage familial de culture francophone et une formation militaire supérieure en France. Deux-tiers de ces officiers ont atteint le grade de général d’armée et occupent des postes à responsabilité. Tous semblent avoir participé à la conspiration puis au coup d’État contre le président João Goulart, en mars 19647. Pour n’en citer que les plus

2. Ces données considèrent uniquement les diplômés de l’ESG de Paris. Même si d’autres grandes écoles accueillent des officiers brésiliens, comme l’Institut supérieur d’aéronautique, les écoles d’ingénieur et, surtout l’Institut des hautes études de défense nationale, ces chiffres restent loin de dans des officiers envoyés aux écoles militaires états-uniennes. Entre 1946 et 1994, 355 Brésiliens suivent les stages de l’École des Amériques. Pour plus de détails, voir : Marie-Monique Robin, Escadrons de la mort, l’école française, Paris, éd. La Découverte, 2004, p. 272.

3. Les lieutenants-colonels Felipe Vianna, Hélio Richard, José Magalhães Antônio Lopes, Álvaro Monteiro Funari et José Rezende Pereira.

4. École du commandement et de l’État major de l’armée de terre.5. Introdução ao estudo da guerra revolucionária, Augusto Fragoso, 1959, ESG, C-85-59.6. Fiche à l’attention de monsieur le général d’armée Demetz, Henri Lemond, le 31 mai 1960, Service

historique de la défense (SHD), 14S538 – document confidentiel (par la suite, l’astérisque indique qu’il s’agit d’un texte confidentiel).

7. La Révolution brésilienne de 1964, Pierre Lallart, juillet 1964, SHD, 10T1109*.

42

notoires : Jurandir Bizarria Mamede, auteur du véhément discours anti-consti-tutionnel contre l’investiture de J. Kubitschek (1956-1960), réputé par ses idées extrémistes, reçoit la direction de l’Eceme (1961-1965), centre de réflexion sur la doctrine militaire et îlot de conspiration contre le président J. Goulart (1961-1964). Alfredo Souto Malan passe son enfance et adolescence en France, où il fréquente le lycée Janson de Sailly ; dans les années 1960, il commande d’impor-tantes régions militaires puis occupe le ministère des Armées de 1971 à 1974 ; son père, ancien attaché militaire brésilien en France (1917-1919), est un des négociateurs du contrat de la mission Gamelin (1920-1940). Moacir Barcelos Potyguara est nommé chef de l’état-major de l’armée de terre (1976-1977) ; il est pionnier de la traduction de textes français ; son père est un des rares vétérans brésiliens de la Première Guerre mondiale, dans les rangs de l’armée française. Walter de Menezes Pais est nommé chef du service de renseignement de l’armée de terre (1964-1968) puis commandant de l’ESG de Rio (1974-1977).

Ces officiers ne sont pourtant pas les seuls acteurs des échanges qui nous intéressent. Un deuxième groupe d’officiers avides de nouvelles doctrines est composé des membres du Serviço Federal de Informações e de Contra-Informações (Sfici). La création des premiers stages à l’ESG de Rio sur les techniques de collecte et d’analyse d’information stimule l’intérêt pour les expériences européennes en la matière. Le plus souvent, les hommes du renseignement ne reçoivent pas un enseignement direct des Français ; ils suivent une formation aux États-Unis et entrent en contact avec le débat stratégique contemporain à travers leurs déplacements dans les pays voisins, notamment en Argentine8.

D’octobre à décembre 1961, trois officiers brésiliens sont détachés à Buenos Aires, où ils rentrent directement en contact avec les doctrines françaises9. Ils assurent le transfert de leur expérience à leur retour d’Argentine. Leur stage de courte durée traduit le besoin urgent d’apprentissage et de transmission des nouvelles méthodes [Martins, 2004]. La même année, le colonel Humberto de Souza Mello assume les fonctions d’attaché militaire brésilien à Buenos Aires : ancien homme de main du Sfici, il devient un observateur privilégié au sein de l’armée argentine alors que celle-ci vient de créer le premier stage interaméricain destiné à l’étude de la guerre révolutionnaire [Figueiredo, 2005]. Les transferts triangulaires France-Argentine-Brésil sont essentiels pour la formation d’un moule commun.

8. L’attirance dont témoignent les militaires argentins à l’égard de l’armée française vient de l’expérience que celle-ci possède de la guerre subversive, objet central et brûlant des préoccupations de l’état-major argentin. Pour plus de détails voir : Gabriel Périès, « Un modèle d’échange doctrinal franco-argentin : le plan Conintes 1951-1966 », Renée Fregosi (dir.), Armées et pouvoirs en Amérique latine, Paris, IHEAL, 2004, p. 19-41.

9. Les lieutenants-colonels Válter Mesquita de Siqueira et Danilo da Cunha e Mello et le commandant Paulo Campos Paiva.

43

ÉTUDESL’Art frAnçAis de LA guerre. trAnsferts de LA doctrine

de LA guerre révoLutionnAire Au BrésiL (1958-1974)

Des facteurs conjoncturels limitent ces transferts au spectre du renseignement ou à la discrétion des contacts des attachés militaires. Le budget de l’armée de terre brésilienne est sensiblement réduit, à la suite des difficultés financières et économiques de 1961. Puis, le gouvernement brésilien prend un important virage, en septembre 1961, lors de l’entrée en fonction de João Goulart qui congédie les officiers en charge des dossiers du Sfici. L’arrivée au pouvoir de ce grand adversaire politique des officiers anti-communistes met en péril la poursuite des échanges officiels et oblige les responsables des états-majors à garder la plus grande discrétion ou à démissionner.

Malgré leur fréquence, ces contacts militaires sont discontinus. Le réseau d’officiers nourris par l’expérience française contribue à introduire une biblio-graphie nouvelle dans les études de défense. D’une part, l’ESG de Rio est le lieu de l’appropriation de la doctrine par les classes dirigeantes, grâce notamment à certains officiers supérieurs. D’autre part, la circulation des publications militaires constitue un véhicule d’idées beaucoup plus efficace que les conférences car le lecteur d’un article a beaucoup plus de liberté pour en interpréter le contenu.

Le rôle des publications militaires

Les revues militaires introduisent dans les bibliothèques de nouvelles idées, relatives au contrôle des populations et à l’emploi des forces armées dans le règle-ment des conflits sociaux.

Les revues sont des espaces de redéfinition de l’identité militaire, des lieux d’une sociabilité reposant sur l’adhésion à l’idée force de la guerre révolution-naire. En 1958, 60 % des publications conservées dans la bibliothèque de l’armée de terre brésilienne émanent d’auteurs français10. Dans le domaine de la diffu-sion écrite de la pensée française, de nombreux articles sont reproduits dans les périodiques brésiliens. En 1948, les services diplomatiques français distribuent 5 000 revues et publications militaires et techniques. Ce chiffre n’était plus que de 250 environ en 1954, et est remonté à 2 000 en 195811.

En plus du contenu des ouvrages, leur insertion dans un contexte politique et militaire marque un virage dans les études de défense. Cette ample production ne peut se comprendre qu’en lien avec les débats sur les pratiques de l’armée française, pendant la guerre d’Algérie. En 1957, la bataille d’Alger fait rage et ce dont les différents auteurs et intervenants discutent c’est de la légitimité de

10. Rôle des forces armées françaises dans l’effort de propagande et d’expansion actuellement appliqué sur le Brésil, André Normand, 1958, SHD, 10T1108*.

11. Données collectées par l’auteur, basées sur la correspondance de l’attaché militaire français André Normand, SHD, 10T1108.

44

la pratique des interrogatoires policiers, de l’issue de la bataille et, surtout de la détermination du contenu politique qu’il convient de lui attribuer.

La lecture des revues militaires internationales constitue une étape fondamen-tale dans l’élaboration de la pensée militaire. Dans un numéro de 1958 de la revue brésilienne Bulletin d’information du ministère de l’Aéronautique, 9 articles sur 15 sont empruntés aux publications françaises suivantes : Revue militaire générale, Revue de défense nationale, Forces aériennes françaises, Revue militaire d’information12. Le sommaire affiche un grand nombre d’articles concernant la guerre psycholo-gique, la guerre d’Indochine et un numéro spécial de la Revue de défense nationale est entièrement consacré à l’étude de la guerre révolutionnaire. Les numéros de la Revue militaire d’information et de la Revue de défense nationale attirent particu-lièrement notre attention car ils traduisent la doctrine officielle de l’État-Major français. Ces deux revues sont distribuées par les services de l’attaché militaire.

La traduction des articles est le plus souvent le résultat d’un travail collectif, réalisé par certains officiers inspirés des documents français. Le lieutenant-colonel Moacir Barcelos Potyguara, comme nous l’avons déjà mentionné, est pionnier concernant la traduction des doctrines françaises, qu’il introduit pour la première fois dans le Mensário de cultura militar do Estado Maior do Exército, à travers des articles issus de la Revue militaire d’information [Chirio, 2012]. Sa maîtrise du français et sa connaissance du sujet en font un excellent traducteur.

De nombreux textes sont traduits dans d’autres revues, à l’instar de A Defesa nacional. À partir des années 1960, le nombre de publications va même jusqu’à augmenter de façon drastique. La guerre révolutionnaire devient un des princi-paux thèmes des analyses stratégiques, notamment dans l’espace réservé des publications militaires, grâce à l’action du commandant Adyr Fiuza de Castro, des colonels Ferdinando de Carvalho, Raimundo Teles Pinheiro, Ednardo d’Ávila Melo et Amerino Raposo et du général Moacir Araujo Lopes13.

La traduction du livre de Gabriel Bonnet, colonel français et instructeur à l’école de guerre, par le commandant Rubens Mário Jobim constitue une étape fondamentale de l’appropriation de la doctrine française. En 1963, Les Guerres insurrectionnelles et révolutionnaires paraissent au Brésil, cinq ans après sa publica-tion chez Payot, en France. La version brésilienne est commentée et introduite par le colonel Meira Mattos [Bonnet, 1963]. Œuvre reconnue dans le milieu militaire, elle fait office de manuel de synthèse, regroupant en un seul volume l’ensemble des écrits du même auteur, initialement publiés dans la Revue militaire générale. Ainsi, Meira Mattos avertit :

« Le lecteur de l’œuvre du colonel Bonnet doit renoncer à son esprit impartial car cette œuvre peut parfois choquer le lecteur moins avisé, habitué aux analyses

12. Rôle des forces armées françaises…, op. cit.13. Idem

45

ÉTUDESL’Art frAnçAis de LA guerre. trAnsferts de LA doctrine

de LA guerre révoLutionnAire Au BrésiL (1958-1974)

partisanes, soit-elles favorables ou défavorables. Son impartialité peut surprendre, parfois, par la véhémence avec laquelle il fait l’éloge des leaders et des chefs du communisme international. Son attitude ne doit pas, cependant, masquer ses convictions authentiquement démocratiques, dans le sens occidental de ce mot.Dans ce livre, Bonnet traite davantage de l’action révolutionnaire que de l’action contre-révolutionnaire, ainsi la large diffusion de son travail serait aussi pernicieuse qu’utile. Tel n’est pas notre but. L’œuvre de Bonnet s’adresse aux élites. Il montre à travers l’his-toire les origines des processus et des techniques d’actions, utilisées aujourd’hui dans la Guerre révolutionnaire. Il analyse profondément les caractéristiques de cette forme moderne de la guerre, de caractère beaucoup plus politique et psychologique que militaire. Sa diffusion dans les cadres d’officiers des Forces armées et dans notre élite intellectuelle fait valoir un message d’alerte – alerte contre l’insidieuse tactique d’infil-tration et de domination communiste matérialisée dans la Guerre révolutionnaire. Nous fûmes dans notre Armée, peut-être, des premiers à nous préoccuper des études sur les Guerre Insurrectionnelles et Révolutionnaires. C’est pourquoi nous affron-tons les difficultés pionnières des bâtisseurs du champ intellectuel de ces études, nous confrontant à chaque pas aux diverses difficultés pour identifier cette nouvelle forme de guerre : la guérilla. » [Mattos, 1963]

Meira Mattos revendique son rôle pionnier et prévient tous ceux qui ne recon-naissent pas l’importance de cette œuvre, dont l’objectif est de comprendre le fonctionnement de l’action politique communiste. À l’instar de Gabriel Bonnet, il admire ses adversaires, voire s’identifie à eux lorsqu’il les représente comme égaux. Cette tendance mimétique peut étonner le lecteur néophyte. À travers une fausse analogie, il s’approprie des tactiques jugées alors supérieures aux siennes. Il reconnaît la force combattante de ses ennemis et suggère de déployer des efforts à leur hauteur.

L’intérêt pour l’armée française varie en fonction de l’activisme des officiers brésiliens, dont un nombre croissant prend part aux débats autour des guerres coloniales. Ces intenses discussions constituent l’un des espaces de réflexion sur la doctrine comme nous le verrons, dans le cas de l’ESG de Rio.

Les doctrines françaises dans l’Escola Superior de Guerra de Rio

L’ESG de Rio est fondée durant la présidence du général Eurico Dutra (1946-1951)14. Son objectif est de suivre les questions militaires au niveau

14. Selon le politologue Alfred Stepan, le général Osvaldo Cordeiro de Farias, fondateur de l’ESG de Rio, préconise la création d’un établissement inspiré du National War College, aux États-Unis. Pourtant, il existe une plus forte ressemblance avec son homologue français l’IHEDN, qui réunit industriels, hommes politiques, universitaires et officiers des trois armes. Pour plus de détails, voir : Alfred Stepan, Os militares na política. Changing patterns in Brazil, Rio de Janeiro, Artenova, 1975.

46

gouvernemental et de discuter les problèmes politiques et les solutions apportées. Au nombre des disciplines les plus étudiées, les questions politiques prédominent et seule une place mineure est accordée à l’art militaire. Les stagiaires assistent à l’ensemble des enseignements, effectuent des travaux de groupe, des séminaires, des visites dans différentes régions et pays [Stepan, 1975]. Moins de la moitié des lauréats de l’ESG provient des rangs des forces armées, la plupart des diplômés n’est donc pas militaire. C’est un lieu où officiers supérieurs et milieux dirigeants se rencontrent, dans le but d’apporter des réponses à la menace permanente de guerre mondiale.

La politique de l’établissement contribue à modifier la nature des relations entre industriels, magistrats, universitaires et officiers supérieurs, dans le spectre politique des droites. Ce lien doit aller au-delà d’un intérêt commun, il doit devenir une doctrine. Les valeurs de l’élite sont retravaillées et disséminées. L’école devient le cœur de la nouvelle activité idéologique stimulée par ses presti-gieux enseignants, un espace où se cristallise le débat stratégique [Dreifuss, 1964].

Durant la gestion du général Castelo Branco (1956-1958), le département d’études de l’école consacre son énergie à expérimenter les définitions de l’État-Major des forces armées, à travers des exercices collectifs dont les conclusions introduisent de nouveaux éléments à la doctrine militaire15. Sous sa direction, l’ESG de Rio se nourrit du débat stratégique contemporain, marqué par l’expé-rience coloniale européenne et par le contexte de la guerre froide, dont les réper-cussions sur la scène intérieure brésilienne donnent une importance démesurée au facteur psychologique.

En à peine deux ans, de 1956 à 1958, le concept initial de guerre psycholo-gique, qui fait l’objet des analyses pionnières, dans les séminaires sur la guerre moderne, se charge d’un trop plein de sens. Il ne désigne plus seulement les enseignements tirés de la Seconde Guerre mondiale mais l’ensemble des activités susceptibles de restaurer le lien entre armée et nation [Villatoux et Villatoux, 2005]. Le concept évolue alors rapidement, pour s’agglutiner autour de la notion de guerre révolutionnaire.

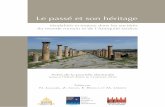

Les doctrines françaises ne sont pas disséminées d’un bloc. À cause des diffé-rents filtres institutionnels, les concepts sont disloqués par les traducteurs. La traduction s’accompagne de la distorsion des termes, de sorte que l’expérience française devient un modèle du genre, malgré l’existence d’autres écoles. Les cinq phases établies par le colonel Charles Lacheroy, chef du Centre militaire d’infor-mations et de spécialisation sur l’outre-mer, restent immuables et permettent de déterminer l’état d’avancement de la rébellion. À l’ESG de Rio, le colonel Fragoso est le premier à proposer un schéma analogue pour le cas brésilien qui est repris sur la figure 1.

15. A doutrina militar brasileira, Humberto de Alencar Castelo Branco, 1957, ESG, C1-82-57.

47

ÉTUDESL’Art frAnçAis de LA guerre. trAnsferts de LA doctrine

de LA guerre révoLutionnAire Au BrésiL (1958-1974)

Figure 1.

1re PHASE

création de l’organisation révolutionnaire

La guerre révolutionnaire

2e PHASE

élargissement de l’organisation

3e PHASE

passage à l’action

4e PHASE

rébellion répandue

résistancepassive sabotage terrorisme

violence systématique guérilla

5e PHASE

contre-offensive générale

opérations militaires classiques

Action révolutionnaire

période prérévolutionnaire

Les moyens militaires du gouvernement sont supérieurs aux forces de la révolution.

La balances’inverse.

période révolutionnaire

Source. Introdução ao estudo da guerra revolucionária, Augusto Fragoso, 1959, ESG, C-85-59 (traduction de l’auteur).

Ce schéma traduit le processus complexe de naissance et d’expansion d’une guerre de libération nationale. Il est donc analogue à celui d’une révolution, où les premières cellules urbaines et rurales coordonnent les réseaux de surveillance et encouragent grèves et mutineries. Ces organisations se réunissent ensuite en groupes de choc ou en milices populaires, qui se préparent dans l’ombre pour passer à l’offensive. Elles font alors la part belle aux opérations spectaculaires de sabotage afin de révéler leur existence au niveau national. Les rebelles essaient d’installer une chaîne de bases sécurisées, en resserrant ses maillons, afin de créer des zones libérées. Tous leurs efforts se concentrent dans des régions isolées. En cas de guérilla rurale, ou dans l’enchevêtrement des immenses métropoles en cas de guérilla urbaine. La guérilla est la dernière étape avant la période révolution-naire, qui combine des opérations de type classique avec la guerre de harcèlement.

Ces cinq phases décrivent l’organisation rebelle comme un appareil politique, doté d’une technologie sociale. La réponse des forces armées doit donc s’établir sur le même plan : elles se saisissent des armes de l’adversaire en créant leur propre organisation clandestine, qui s’appuie sur une structure visible et l’autre discrète. L’armée est contrainte d’innover afin d’atteindre un objectif plus politique que militaire : écraser le soulèvement révolutionnaire. En traquant les guérilleros

48

jusque dans leurs derniers retranchements, les officiers responsables des états-majors opérationnels organisent un appareil de collecte d’informations qui cherche toujours plus d’efficacité16.

Les guerres coloniales mettent l’efficacité militaire à l’épreuve du politique. Les armées britanniques et françaises développent des tactiques contre-insur-rectionnelles qui exigent la coordination civile-militaire, avec de lourdes consé-quences sur les pratiques militaires mais aussi sur l’endoctrinement des popula-tions. Elles évaluent constamment la capacité de leurs officiers à faire « la guerre dans la foule » [Périès, 1992]. Quand bien même les Britanniques ne transfèrent pas le pouvoir politique aux forces armées, les formes de régulation des conflits créent un terrain favorable aux violations des Droits de l’homme [French, 2011]. On voit alors surgir un mythe à la croisée du politique et du militaire, celui de l’officier colonial façonné à l’image d’une idéologie contre-révolutionnaire qui apporte l’idéal civilisateur [Maran, 1989].

La permutation des réalités coloniales au Brésil, pays post-colonial, se heurte à une série de problèmes à résoudre car la simplification est créatrice de nouvelles significations. Le Brésil n’a jamais eu de colonies. Pourtant, durant presque quatre siècles, il a été un État esclavagiste, où un peuple était soumis au pouvoir tyran-nique d’un autre, qui appliquait des peines ultraviolentes contre les descendants d’esclaves : une pratique qui a persisté même après l’abolition de l’esclavage (1888) et la proclamation de la république (1889). Comme partout ailleurs en Amérique latine, l’application du droit pénal y est marquée par son caractère éminemment discriminatoire [Pinheiro, 2005]. Il existe un terrain favorable à la réception de certains aspects de l’expérience coloniale, comme par exemple la naturalisation de l’inégalité sociale et la militarisation des conflits sociaux.

Les synthèses de l’ESG de Rio insistent sur la réaction militaire, face aux résistances contre la domination coloniale. L’information est la clé de voûte de la contre-révolution. Augusto Fragoso insiste alors sur l’idée force de la doctrine française, une réponse immédiate doit engager la lutte dans le milieu imposé par l’adversaire, la population, mobilisée physiquement et moralement17.

La doctrine française codifie le comportement des officiers dans les états-majors d’outre-mer, afin de permettre à l’administration de régions très distantes les unes des autres, confiées en priorité aux militaires, dont l’autorité n’est pas consentie par la population coloniale, souvent conquise par les armes. Elle insiste sur le besoin de pacifier ces régions et d’imposer la loi. Le passage du français au portugais universalise des expressions propres à l’armée coloniale. Par exemple, le

16. Raphaëlle Branche, La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie 1954-1962, Paris, Gallimard, 2001, p. 109.

17. Introdução…, Augusto Fragoso, op. cit.

49

ÉTUDESL’Art frAnçAis de LA guerre. trAnsferts de LA doctrine

de LA guerre révoLutionnAire Au BrésiL (1958-1974)

mot pouvoir équivaut à un synonyme d’administration coloniale, alors que dans les textes brésiliens, il se rapporte à tous les types de gouvernements.

Le terme populations renvoie également à la réalité coloniale. Il désigne de manière générale les populations non-européennes, autrement dit l’ensemble des communautés ethniques sous administration française. Lorsque le terme est traduit en portugais, il perd son sens pluriel, générique et ethnique, pour se trans-former en população. Désormais, il désigne la foule, là où se cachent les adversaires, lieu où se trame la guerre psychologique. Il présuppose que l’ennemi s’empare de ce nouvel espace de guerre qui ne lui est pas naturel. Aussi il désigne subjective-ment la population brésilienne, à la fois sujet, objet et lieu de la guerre. Psychologie et géographie sociale s’associent pour mieux tenir compte des réactions de la foule, dont l’opinion est le véritable enjeu de la guerre [Périès, 1992].

Ces enseignements contribuent à renforcer chez les officiers la conscience d’avoir une mission sociale, au demeurant civilisatrice. Une conviction nourrie depuis deux générations par le souvenir des révolutions passées. Pour éviter toute équivoque en ce qui concerne la nature de cette mission, l’état-major de l’armée de terre conseille le remplacement du terme guerra revolucionária par celui, plus approprié, de guerra insurrecional [Mattos, 1960]. Or, celle-ci comprend deux types de conflits armés : la guerre civile, dont l’objectif est de s’attaquer à l’auto-rité de fait, comme par exemple dans les mutineries, les rébellions, les révoltes ou pronunciamientos ; et les guerres de libération, dirigées contre un agresseur étranger, impliquant la révolte généralisée de tout ou partie de la population. Ces guerres peuvent aussi dégénérer en guerre de partisans, celle des bandes organi-sées spécialisées dans les attentats, les embuscades, pouvant également s’étendre à l’ensemble du territoire.

D’après le général Lyra Tavares18, cette nuance serait propre à la séman-tique brésilienne, selon laquelle « le terme révolution a une connotation positive et indique une évolution, alors même que celui d’insurrection a un sens plutôt négatif »19. Le mot révolution évoque aussi le mouvement des lieutenants, dans les années 1920 et 1930, et de ce fait revêt une signification d’autant plus positive. Les nombreuses interventions militaires qui jalonnent la vie politique brésilienne sont aussi désignées comme des révolutions. En somme, se revendiquer révolu-tionnaire permet d’assumer l’initiative, un facteur psychologique décisif.

Pour Lyra Tavares, « la guerre révolutionnaire présente tous les aspects d’un mouvement insurrectionnel, qu’elle utilise comme instrument politique. Elle s’en distingue par son caractère international, ses objectifs globaux et son sens idéologique »20. Il propose de s’approprier uniquement les procédés tactiques, les

18. Commandement de l’ESG de Rio de 1965 à 1967.19. A guerra revolucionária e a conjuntura brasileira, Aurélio de Lyra Tavares, 1961, ESG, C2-30-61.20. A guerra revolucionária [...], Aurélio de Lyra Tavares, op. cit.

50

procédures juridiques et les corpus de lois applicables21. Modifier le sens premier de la doctrine c’est lui ôter son idée-force ; changer son nom c’est la première initiative pour se l’approprier.

La contre-insurrection est le résultat de quinze ans de réflexions sur les méthodes élaborées par des officiers farouchement anti-communistes, durant les pires années des guerres coloniales (1946-1962). Ces lectures plurielles montrent l’ambition brésilienne de s’approprier l’ultime instrument de combat d’une armée moderne : les forces spéciales.

Relectures : prévention et répression

La dictature brésilienne22 (1964-1985) connaît trois phases bien distinctes. La première se caractérise par une stratégie préventive et s’étend de 1964 à 1968, soit du 1er au 5e Acte institutionnel. La seconde voit les efforts du régime concen-trés sur la répression, elle est postérieure au 5e Acte institutionnel et jusqu’à sa révocation par la loi d’amnistie, en 1979. La troisième correspond au relâchement progressif de la répression et au retour vers la prévention, entre les années 1979 à 1985, pendant lesquelles la loi sur la Sécurité nationale reste en vigueur [Fico, 2004].

La mise en place de la stratégie de Défense intérieure du territoire (DIT) est le fil conducteur d’une approche orientée par la guerre révolutionnaire. Ainsi la prévention et la répression surgissent-elles comme les deux faces d’un système de sécurité toujours en vigueur dans les polices militaires, qui souffrent encore de la banalisation des activités clandestines de la communauté de sécurité.

En juillet 1964, au lendemain de la création du Sistema Nacional de Informações, le lieutenant-colonel Mário David Andreazza, ancien membre du Sfici, direc-teur de la Division des affaires doctrinales à l’ESG de Rio, démontre l’importance de la DIT, dans le nouveau dispositif de défense établi par le Conselho de Segurança Nacional (CSN), alors sous la direction du général Ernesto Geisel. Il insiste sur la notion juridique d’État de siège :

21. Idem22. La terminologie concernant le régime politique brésilien de 1964 à 1985 est l’objet de vives

polémiques. Quand bien même la catégorie civil-militaire insiste sur la participation des civils dans la structure dictatoriale, elle affaiblit le constat que la légitimité du régime se trouve dans les casernes. La seule mention d’une participation des civils dans la structure formelle de décision ne se rend pas assez compte des pressions que différents industriels membres des commissions exécutives sont en mesure d’exercer sur le gouvernement, qu’il soit ou non militaire. S’il est possible d’utiliser l’expression dictature brésilienne lorsqu’on écrit en français, en portugais, le terme dictature militaire semble préférable, même s’il reste aussi insuffisant car l’élément militaire est isolé de son contexte global, où différents groupes politiques s’affrontent au pouvoir. Voir : Carlos Fico, Além do golpe : versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar, Rio de Janeiro, Record, 2004.

51

ÉTUDESL’Art frAnçAis de LA guerre. trAnsferts de LA doctrine

de LA guerre révoLutionnAire Au BrésiL (1958-1974)

« Dans les cas de commotion intestine grave, avec les caractéristiques de Guerre Civile, la Constitution fédérale admet, pour la mise en place de l’État de siège, l’établissement de Zones d’opérations, sous la juridiction et la législation militaire : ces régions sont alors considérées comme de véritables théâtres d’opérations. Les directives de planification de la sécurité intérieure […] ont la finalité d’établir les normes pour les actions préventives et répressives. Ces directives doivent contenir les éléments d’orientation pour l’action psychologique23 ».

En temps de paix, l’État de siège désigne le régime spécial promulgué par les pouvoirs publics, utilisé pour renforcer les pouvoirs de l’autorité militaire.

La constitution de 1967 est l’autre instrument juridique créé par le gouver-nement. Elle se démarque des précédentes par son autoritarisme, par le renfor-cement des pouvoirs de l’Union, dans le but d’assurer l’intégration territoriale et la centralisation politique24. Elle étend les pouvoirs du CSN, chargé d’orienter le président de la République dans l’élaboration et la conduite de la politique de sécurité nationale25.

La carta magna laisse beaucoup de marge à l’interprétation quant aux mesures légales autorisant l’état de siège [estado de sítio], qui ne peut être décrété que pour une durée de 60 jours (et prolongé d’autant)26. La mesure doit être soumise au Congrès, seul compétent pour décider les levées d’immunités parlementaires, au vote secret des deux tiers de ses membres. Le président a le droit de décréter l’état de siège en cas de grave perturbation de l’ordre intérieur ou de menace de troubles sociaux, ce qui entraîne la suspension des droits et des garanties individuelles. Il peut aussi prendre d’autres mesures, prévues par la loi, en vue de préserver l’inté-grité et l’indépendance du pays, le libre fonctionnement des pouvoirs et l’exercice des institutions, quand ceux-ci se trouvent gravement menacés par la subversion ou la corruption27.

La constitution de 1967 modifie quelques aspects de la loi, sur le principe de territoire menacé par des troubles sociaux ou insurrectionnels. Le dispositif encadre formellement les fonctions préventives et répressives des forces armées, qu’il autorise légalement à exercer des fonctions policières et à créer de nouvelles juridictions militaires. Ainsi les militaires se placent-ils obstinément au-dessus de la constitution, créant un vide légal qui permet l’élaboration de normes secrètes,

23. Segurança interna, David Andreazza, 1964, ESG, C0764.24. Renato Lemos, « Poder Judiciário e poder militar (1964 – 69) », Celso Castro et alli. (dir.), Nova

História militar brasileira, Rio de Janeiro, FGV, 2004, p. 409-439.25. Article 90, paragraphe 1er, Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, http://www.

planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui %C3 %A7ao67.htm (site consulté pour la dernière fois le 4 août 2012).

26. Article 154, paragraphe 1er, Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, op. cit.27. Article 152, paragraphe 1er, Constituição da República Federativa do Brasil de 1967, op. cit.

52

à caractère militaire et policier, relatives aux procédures de lutte contre l’ennemi intérieur28. Ces normes définissent l’appareil clandestin de collecte et d’analyse d’informations, appuyées sur la logique d’efficacité. Selon Gabriel Périès, ces lois ne se basent pas directement sur l’expérience française mais d’abord sur la codifi-cation de l’enseignement en retour d’expérience en Argentine, depuis 195729.

L’intérêt brésilien pour les questions juridiques françaises est incontestable. Sans doute, les concepteurs de la constitution brésilienne de 1967 s’inspirent du droit public français, élaboré dans le contexte très particulier de la guerre d’Algérie, plus particulièrement du putsch des généraux du 13 mai 1958. L’analogie ne vaut pas preuve mais elle révèle une des sources du droit révolutionnaire.

Avant le déclenchement des audacieuses actions des guérilleros urbains à São Paulo et à Rio, l’armée brésilienne se prépare à l’affrontement révolu-tionnaire. Le général Lyra Tavares est un des responsables de cette politique répressive, qu’il met en place lorsqu’il assume les fonctions de ministre de la Guerre (1967-1969), appuyé par le général Adalberto Pereira dos Santos, chef de l’état-major de l’armée de terre et le général Jaime Portela, chef du cabinet de la présidence de la République. Nommé ministre de l’armée de terre par le président Costa e Silva (1967-1969), il est un des co-auteurs, avec les généraux Pereira dos Santos et Portela, du décret présidentiel de juillet 1968 portant sur l’instruction à la guerre révolutionnaire30. Dès le mois d’octobre, le colonel Jofre Sampaio, responsable de la coordination des opérations envoie plusieurs centaines d’exemplaires du Manual de Campanha : Guerra Revolucionária aux administrations engagées dans la répression : les ministères de la Guerre, de la Marine, de l’Air, de la Justice ; le Tribunal militaire supérieur ; toutes les grandes divisions de l’armée de terre ou encore les écoles supérieures militaires31. Le document explique dans le détail les étapes de préparation à la guerre révolu-tionnaire, diagrammes, tableaux et schémas explicatifs à l’appui. Le langage est clair et directif.

La doctrine française est utilisée comme un ensemble de dispositifs parmi lesquels l’armée brésilienne sélectionne les plus adaptés aux situations qu’elle affronte. L’exemple de l’action policière de l’armée dans l’État de São Paulo symbolise l’action que l’armée brésilienne entend appliquer à l’ensemble du pays.

28. Gabriel Périès, « La structure normative des doctrines militaires contre-insurrectionnelles au regard de l’exceptionnalité en France et en Argentine pendant la guerre froide », communication présentée au colloque Militaires et politique dans une perspective comparatiste, EHESS, Paris, 13-15 mai 2008.

29. Idem.30. Ministério do Exército, Manual de Campanha. Guerra revolucionaria, decreto n° 62.964, juillet 1968.31. Idem.

53

ÉTUDESL’Art frAnçAis de LA guerre. trAnsferts de LA doctrine

de LA guerre révoLutionnAire Au BrésiL (1958-1974)

La bataille de São paulo

Jusqu’en 1969, les organes de la répression sont responsables des interro-gatoires, c’est-à-dire de la collecte d’informations, à travers les forces de police fédérale, la police militaire et le Département d’ordre politique et social (Dops). Ces organes dépendent de l’autorité de chaque État. L’activité de collecte et d’exploitation des renseignements est épaulée par les services secrets de l’armée de terre, de la marine, de l’aéronautique et par les Divisions de sécurité et d’infor-mation de chaque ministère32. Des sous-sections dans les États et dans les princi-pales villes organisent la recherche et l’exploitation des renseignements locale-ment, mais chacun de ces organismes demeure autonome, bien que des zones de responsabilité puissent être attribuées [D’Araujo, 1994].

En juin 1969 naît l’opération Bandeirantes, conçue en réaction à la recrudes-cence des activités de guérilla urbaine à São Paulo. C’est le galop d’essai de la nouvelle structure de collecte d’informations et d’actions commando. La coordi-nation des opérations est désormais centralisée dans une agence à commande-ment unique, fixée à l’état-major de la IIe armée, disposant d’un état-major mixte où se rencontrent policiers et officiers supérieurs. La coordination des efforts de la police militaire et des forces armées rend possible la création des groupes militaires spécialisés dans la traque des guérilleros : ils agissent immédiatement après l’exploitation des informations collectées dans les interrogatoires [ Joffily, 2008]. À l’instar des groupes de choc durant la guerre d’Indochine, l’opération Bandeirantes naît sous le signe de la clandestinité, à l’intérieur des services d’infor-mation de l’armée de terre. Son armature institutionnelle est secrète, ses hommes agissent dans la plus grande discrétion, leurs actions sont couvertes par la rigou-reuse censure de la presse qui empêche la diffusion des résultats des enquêtes. Les officiers et les policiers intégrés au dispositif exécutent des opérations crimi-nelles, au nom de la défense intérieure du territoire, dans l’illégalité, couverts par le secret, en toute impunité.

La matrice française de l’opération Bandeirantes apparaît dans sa ressemblance avec les services « Renseignement action protection » (Rap), fondés le 1er juin 195633. En Algérie, le Centre de coordination interarmées apparaît en 1957 et participe à une réflexion sur l’organisation des services de renseignement, divisés en trois sections, dont dépendent les Détachements opérationnels de protection (Dop)34. Résultat de la collaboration entre policiers et militaires, durant l’opéra-tion Bandeirantes, le Destacamento de Operações Internas (DOI) consacre la doctrine

32. Pour plus de détails sur la communauté brésilienne de sécurité et d’informations, voir : Carlos Fico, Como eles agiam. Os subterrâneos da Ditadura Militar : espionagem e polícia política, Rio de Janeiro, Record, 2001.

33. Idem p. 69.34. Raphaëlle Branche, La torture […], op. cit, p. 196.

54

de la guerre révolutionnaire en véritable épine dorsale des forces armées. La ressemblance entre les acronymes brésiliens et français n’est pas un simple hasard.

La documentation consultable dans les archives françaises ne permet pas de soulever des hypothèses quant au rôle de conseiller des attachés militaires, pendant les années de plomb (1969-1974). Il n’en reste pas moins que la création de l’opé-ration Bandeirantes coïncide avec l’arrivée à l’ambassade de France du lieutenant-colonel Yves Boulnois, ancien instructeur à l’École de guerre argentine. En dépit de la simultanéité des événements, nous ne pouvons que souligner la ressemblance entre la contre-guérilla à São Paulo et à Alger. Rien ne nous permet non plus de comparer la situation à São Paulo avec celle de la mission française à Buenos Aires. Pourtant, dès août 1970, les menaces contre l’ambassadeur de France au Brésil, de la part de l’Armée de libération nationale (ALN)35, poussent l’attaché militaire à resserrer ses liens avec les officiers du Centro de Operações de Defesa Interna (Codi) de Rio de Janeiro36. Ce conseil de défense interne réunit les représentants de toutes les forces policières et militaires pour recueillir leurs besoins en informations.

Dès juin 1970, Yves Boulnois suit de près l’évolution de l’appareil anti-subversif mis en place à São Paulo. Son style ainsi que ses analyses montrent à quel point il s’intéresse aux méthodes brésiliennes. Les détails de l’opération Registro confir-ment ce que nous avançons. Commencée en avril, elle est conduite contre le camp d’entraînement de la Vanguarda Revolucionária Popular, prend rapidement de grandes dimensions, se poursuit pendant un mois et occupe toute l’attention de l’attaché militaire. Il s’agit d’une des premières applications du DOI, placé depuis sa création sous l’autorité du général Canavarro Pereira [ Joffily, 2008]. Yves Boulnois décrit longuement l’opération pendant laquelle « des unités de l’armée de terre exécutent de nombreux bouclages et ratissages, dans le quadrilatère formé par les villes de Cananéia, Eldorado Paulista, Registro et Iguapé, tandis que l’aviation bombarde à l’explosif et au napalm les zones les moins accessibles et appuie les troupes au sol au moyen d’hélicoptères armés »37. Les difficultés rencontrées sont l’objet de toute son attention : le terrain, l’action rebelle, l’absence de documents d’identité pour beaucoup d’habitants. Le scénario fidèle aux guerres d’Indochine et d’Algérie rappelle incontestablement l’intervention de Washington au Vietnam.

Officiellement reconnu en septembre 1970, le DOI est souvent associé au Codi. Il projette sur le territoire national l’ensemble du dispositif expérimenté à São Paulo et joue le même rôle pionnier que la bataille d’Alger. Il devient l’organisme chargé de l’intervention directe. Sa hiérarchie et son fonctionnement permettent de contourner les obstacles institutionnels inhérents aux forces armées. Il s’agit

35. Actions extrémistes contre le corps diplomatique, anonyme, SDECE, 29 juillet 1970, AMAE, Amérique, Brésil, carton 110.

36. Rapport mensuel, Yves Boulnois, août 1970, SHD, carton 10T1108 – document confidentiel.37. Rapport mensuel, Yves Boulnois, juin 1970, SHD, carton 10T1112 – document confidentiel.

55

ÉTUDESL’Art frAnçAis de LA guerre. trAnsferts de LA doctrine

de LA guerre révoLutionnAire Au BrésiL (1958-1974)

d’une administration parallèle, qui ne répond qu’à l’autorité directe des supérieurs des DOI, passant outre l’autorité hiérarchique traditionnelle des forces armées [ Joffily, 2008]. Sa subordination directe à l’Exécutif militaire fédéral le superpose aux autres structures de sécurité intérieure et, de ce fait, il jouit de plus d’autorité [Fico, 2001]. Deux ans après sa création, les deux principaux chefs de la lutte armée sont éliminés : Carlos Marighella et Carlos Lamarca.

La présence des officiers vétérans des guerres coloniales n’est pas fortuite. Spécialistes reconnus de la guerre révolutionnaire, leur place est celle d’un conseiller de défense38 et leur présence légitime l’école brésilienne de la terreur. La réussite de la guerre révolutionnaire au Brésil peut se mesurer à travers l’impor-tance que les Français attribuent à l’école brésilienne de la contre-guérilla. À partir de 1969, des officiers français sont détachés à l’Eceme39. L’expérience retour du Brésil fait-elle ses preuves ?

Conclusion

Plus qu’une doctrine formelle, élaborée pour une région donnée, à un moment précis, la doctrine de la guerre révolutionnaire forme d’abord un réseau. Sa diffusion a le double caractère propre à la logique du réseau, d’un côté réfléchie et de l’autre spontanée. Son transfert n’est pas seulement le fait de Français ayant séjourné au Brésil ou de militaires brésiliens ayant importé de leurs séjours parisiens un certain nombre de savoirs ou de livres. Les attachés militaires, sélectionnés parmi les vétérans des guerres coloniales, arrivent au Brésil avec leur propre bagage intellec-tuel et ils marquent les traces d’une culture politique contre-révolutionnaire dans la propagande qu’ils font aux dirigeants et militaires brésiliens.

Ces réseaux sont complexes, au fondement d’activités plus précises, liés à l’univers des hommes du renseignement. Les groupes s’établissent dans des espaces spécifiques aux élites dirigeantes, comme l’ESG de Rio. Bien que l’intérêt pour la doctrine française y soit diffus et limité uniquement à quelques officiers supérieurs, il permet de situer certains groupes : celui des plus brillants élèves des écoles d’état-major ou des officiers de renseignement. La bibliographie sur la doctrine française voyage dans leurs bagages.

La doctrine de la guerre révolutionnaire se consolide aux alentours de 1957, simultanément en France, en Argentine, au Brésil et, sans doute, dans d’autres pays. Cette coïncidence des dates révèle l’importance des guerres coloniales comme point de départ d’une réflexion sur le rôle des forces armées, dans la seconde moitié du xxe siècle.

38. Rapport de fin de mission, Jean-Louis Guillot, octobre 1971 – novembre 1973, SHD, 14S535 – document confidentiel.

39. Envoi de stagiaires français à l’ECEME, Jean Binoche, 13 mai 1968, AMAE, Amériques, Brésil, 124.

56

Si les auteurs et les interprètes de ce courant de la pensée stratégique concen-trent leur attention sur la menace communiste, c’est en raison de l’importance du contexte international de la guerre froide. Pourtant, la force de cette doctrine est justement son adaptabilité à différentes situations politiques et sociales, pouvant donc passer d’une guerre à l’autre.

SOURCES• andreazza, Segurança interna, David,

1964, ESG, C0764.• anonyme, Actions extrémistes contre

le corps diplomatique, SDECE, 29 juillet 1970, AMAE, Amérique, Brésil, carton 110.

• binoche Jean, Un groupe de guérilleros se rend dans le Minas Gerais, avril 1967 AMAE, Amériques, Brésil, carton 132.

• binoche Jean, Envoi de stagiaires français à l’ECEME, 13 mai 1968, AMAE, Amériques, Brésil, 124.

• boulnois yves, Rapport mensuel, août 1970, SHD, carton 10T1108 – document confidentiel.

• boulnois yves, Rapport mensuel, juin 1970, SHD, carton 10T1112 – document confidentiel.

• buchalet Albert, Fiche d’orientation sur le Brésil et la force publique de l’État de São-Paulo, novembre 1948, SHD, 10T1108 – document confidentiel.

• castelo branco Humberto de Alencar, A doutrina militar brasileira, 1957, ESG, C1-82-57.

• fraGoso Augusto, Introdução ao estudo da guerra revolucionária, 1959, ESG, C-85-59.

• Guillot Jean-Louis, Rapport de fin de mission, octobre 1971 – novembre 1973, SHD, 14S535 – document confidentiel.

• laboulaye François de, La crise brésilienne. L’acte institutionnel n° 5 et le retour aux sources révolutionnaires, 17 décembre 1968, AMAE, Amériques, Brésil, carton 133.

• lallart pierre, La Révolution Brésilienne de 1964, mai-juillet 1964, SHD, 10T1109 – dossier confidentiel.

• lemond Henri, Fiche à l’attention de monsieur le général d’armée Demetz,

le 31 mai 1960, SHD, 14S538 – document confidentiel.

• katz paul, Nouveau complot dans le Rio Grande do Sul, 7 mai 1965, AMAE, Amériques, Brésil, carton 130.

• ministerio do exército, Manual de Campanha. Guerra revolucionária, decreto n°62.964, juillet 1968.

• normand André, Rôle des forces armées françaises dans l’effort de propagande et d’expansion actuellement appliqué sur le Brésil, 1958, SHD, 10T1108 – document confidentiel.

• tavares Aurélio de Lyra, A guerra revolucionária e a conjuntura brasileira, 1961, ESG, C2-30-61.

• « Le Brésil fait une démonstration de sa force armée à ses frontières », Le Monde, 11 août 2012.

BIBLIOGRApHIE• d’araujo Maria Celina, castro Celso,

soares Glaucio (dir.), Os anos de Chumbo : a memória militar sobre a repressão, Rio de Janeiro, Relume – Dumara, 1994, p. 42 et 91.

• branche Raphaëlle, La torture et l’armée pendant la guerre d’Algérie 1954-1962, paris, Gallimard, 2001.

• bonnet Gabriel, Guerrilhas e revoluções da antiguidade aos nossos dias, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1963.

• constituição da república federativa do brasil de 1967, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constitu icao/Constitui %C3 %A7ao67.htm.

• chirio Maud, A política nos quartéis. Revoltas e protestos de oficiais na ditadura militar brasileira, Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2012.

• dreifuss Renée Armand, A conquista do

57

ÉTUDESL’Art frAnçAis de LA guerre. trAnsferts de LA doctrine

de LA guerre révoLutionnAire Au BrésiL (1958-1974)

Estado : ação política, poder e golpe de classe, petrópolis, Vozes, 1981, p. 74.

• fico Carlos, Além do golpe: versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar, Rio de Janeiro, Record, 2004.

• fico Carlos, « Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar » in Revista Brasilera de História, v. 24, n. 47, 2004, p. 29-60.

• fico Carlos, Como eles agiam. Os subterrâneos da Ditadura Militar: espionagem e polícia política, Rio de Janeiro, Record, 2001.

• fiGueiredo Lucas, Ministério do silêncio. A história do serviço secreto brasileiro de Washington Luiz à Lula (1927-2005), Rio de Janeiro, Record, 2005.

• french David, The British way in counter-insurgency, 1945-1967, Oxford, Oxford University press, 2011.

• joffily Mariana, No centro da engrenagem. Os interrogatórios na Operação Bandeirante e no DOI de São Paulo (1969-1975), thèse de doctorat d’histoire, universidade de São paulo, São paulo, 2008, p. 33.

• joyeux-prunel Béatrice, « Les transferts culturels » in Hypothèses 1/2002, p. 149-162.

• lemos Renato, « poder judiciário e poder militar (1964 – 69) », Celso Castro et alli. (dir.), Nova História militar brasileira, Rio de Janeiro, FGV, 2004, p. 409-439.

• maran Rita, Torture : the Role of Ideology on French-Algerian War, New york, praeger publishers, 1989, p. 12.

• mattos Carlos de Meira, « Apresentação », in Gabriel Bonnet, Guerrilhas e revoluções da antiguidade aos nossos dias, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 1963.

• martins João Roberto, « A educação dos golpistas : cultura militar, influência francesa golpe militar de 1964 », texte présenté dans le congrès The cultures of dictatureship, Université de Maryland, 2004.Mattos meira Carlos, « Editorial » in Mensário de Cultura Militar, Rio de

Janeiro, Estado Maior do Exército, n° 148-149, 1960.

• périès Gabriel, « La structure normative des doctrines militaires contre-insurrectionnelles au regard de l’exceptionnalité en France et en Argentine pendant la guerre froide », communication présentée au colloque Militaires et politique dans une perspective comparatiste, EHESS, paris, 13-15 mai 2008.

• périès Gabriel, « Un modèle d’échange doctrinal franco-argentin : le plan Conintes 1951-1966 », Renée Fregosi (dir.), Armées et pouvoirs en Amérique latine, paris, IHEAL, 2004, p. 19-41.

• périès Gabriel, « Stratégies de la fausse citation dans le discours de la doctrine de la “guerre révolutionnaire”» in Henninger & alli, Histoire militaire et sciences humaines, paris, Complexe, 1999, p. 61-85.

• périès Gabriel, « L’Arabe, le Musulman, l’Ennemi dans le discours militaire de la “guerre révolutionnaire” pendant la guerre d’Algérie » in Mots, 1992, n° 30, p. 53-71.

• pinheiro paulo Sérgio, « Démocratie et État de non-droit au Brésil : analyse et témoignage » in Cultures & Conflits, n° 59, 2005, p. 87-115.

• riGouste Mathieu, L’ennemi intérieur. La généalogie coloniale et militaire de l’ordre sécuritaire dans la France contemporaine, paris, La Découverte, 2009.

• robin Marie-Monique, Escadrons de la mort, l’école française, paris, éd. La Découverte, 2004.

• stepan Alfred, Os militares na política. Changing patterns in Brazil, Rio de Janeiro, Artenova, 1975, p. 130.

• villatoux Marie-Catherine, Villatoux paul, La République et son armée face au péril subversif. Guerre et action psychologiques en France (1945-1960), paris, Les Indes savantes, 2005

58

RÉSUMÉ/RESUMO/ABSTRACTLa doctrine française de la guerre révolutionnaire est l’objet de multiples traductions au Brésil. Ces livres et revues circulent dans les bagages de diffé-rents acteurs politiques, qu’ils soient ou non militaires. Cet article retrace la trajectoire de cette doctrine au sein de l’armée brésilienne, en partant du réseau des diplômés des écoles militaires supérieures françaises mais pas seule-ment car il s’agit d’observer les princi-paux groupes d’officiers nourris par cette doctrine. Leurs principales publications sont l’objet d’une analyse. Nous exami-nons aussi les problèmes de traduction et d’adaptation des textes du français vers le portugais, dans le cadre des conférences à l’École supérieure de guerre de Rio de Janeiro. Enfin, ce texte tente d’expliquer l’impact de la doctrine française sur le système brésilien de défense intérieure du territoire.

o arte francês da Guerra. transferências da doutrina da Guerra revolucionaria para o brasil (1958-1974)

A doutrina francesa da guerra revolu-cionária foi várias vezes traduzidas no Brasil. Os livros, revistas e aulas que a compunham circularam na bagagem de distintos atores políticos, sejam civis ou militares. Este artigo articula a trajetória dessa doutrina dentro do Exército brasileiro, com origem na rede de oficiais diplomados da Escola Superior de Guerra de paris. Observamos também outros grupos de oficiais estimulados por sua força persuasiva, com ênfase em suas

principais publicações, conferências e demais formas de transmissão do conhe-cimento. A tradução de textos, do francês ao português, é analisada como outro problema nas conferências da Escola Superior de Guerra de Rio de Janeiro, onde se adapta o contexto colonial francês à conjuntura brasileira. Em suma, este texto tenta explicar o impacto da doutrina francesa no sistema brasileiro de defesa interna do território.

the french art of War. transfers of the doctrine of revolutionary War to brasil (1958-1974)

The French counter-insurgency doctrine was translated several times into Brazil. The books, journals and teachings on the topic accompany many politicians, be they military people or not. The current article tracks back the introduction and progress of the French doctrine within the Brazilian army. The starting point corresponds to the network of trainee officers in the French military schools but not only because it is important to focus on the main groups of officers influenced by this doctrine. Then I will analyse the main published works and how they circulate. The problems of translation and adaptation of those texts from French to portuguese are brought to the fore, with a special stress on the conferences that took place at the Superior School of War in Rio de Janeiro. Eventually, this text engages in explaining the French doctrine’s impact on the Brazilian system of defense of the interior territory.

MOTS CLÉS• guerre révolutionnaire• relations internationales• France• Brésil• années 1960• circulation• traduction

pALAVRAS CHAVE• guerra revolucionar• relacões internacionais • França• Brasil• decada 1960• circulação• tradução

KEyWORDS• revolutiony war• international relations• France• Brazil• 1960s• circulation• translation