La «scienza» di Parmenide

-

Upload

mondodomani -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of La «scienza» di Parmenide

RETRACTANDO ATQUE EXPOLIENDO

lA <<SCIENZA• DI PARMENIDE *

Proposito ambizioso ma tutt'altro che velleitario, come si vedrà in seguito, quello di dimostrare che <<Parmenide non è stato ... il primo pensato re dialettico o metafisico della filosofia occidentale. Fu prima di tutto uno scienziato che, sulla base dell'esperienza acquisita nel corso delle ricerche matematiche, astronomiche e fisiche, svolte dai precedenti pensatori ionici e poi da lui stesso personalmente, delineò una metodologia dell'euresis scientifica, fondata sul principio di identificazione/ equazione owero di 'invariante' e, per questa via, fu o credette di essere in grado di prevedere con certezza assoluta le proposizioni ultime sulla natura e l'assetto del cosmo ... Il suo pensiero è perciò paragonabile piuttosto a certe proiezioni cosmologiche proposte dalla fisica attuale, che non a questo o quel sistema della posteriore tradizione filosofica greca ed europea» (p. 8, cf. anche p. 25). Di ciò egli riconosce parziali anticipazioni in Popper (p. 8). Il punto di partenza negativo è nell'impegnativa affermazione che del pensiero di Parmenide •nessuno, né filosofo o storico della filosofia né filologo o storico della letteratura greca ... ha mai fornito una parafrasi in qualche modo plausibile, che non configurasse un ragionamento sostanzialmente assurdo, ispirato ad una logica cosi consequenziaria, ma esteriore e purainente verbalistica, da slittare nel paradosso e nel paralogismo>> (p. 15).

L'argomentazione è affidata ad un lungo saggio introduttivo, i cui primi due paragrafi (pp. 11-25) sono dedicati ad illustrare le difficoltà esegetiche che incontra l'interprete di Parmenide, con una rassegna di alcune posizioni della critica moderna, di cui si individuano aporie. Dovute, essenzialmente, all'anacronistico incardinamento del pensatore nella tradizione metafisic<XIialettica postaristotelica (nonché a pregiudizi sulla struttura logica della "mentalità primitiva": è pienamente condivisibile l'excursus [in quanto tale] dell'A. alle pp. 16-20, inteso a

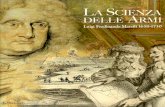

* PARMENIDE DI ELEA Poema suUa natura. Introduzione, testo, traduzione e note di G. CERRI. Testo greco a fronte, Milano, RCS Libri, 1999, pp. 295 [«Biblioteca Universale Rizzoli L 1296•] -Premessa (pp. 7-10); Introduzione (pp. 11-110); Pagine scelte di critica moderna (pp. 111-126); Bibliografia (pp. 127-143); Testo e traduzione (pp. 145-161; a p. 145 è una Nota aUa traduzione); Commento (pp. 163-292); Sommario (p. 293-295). A p. 6 si ritrova una nota al testo, con awertenze sulla costituzione e presentazione dello stesso e sulla scelta dei frammenti (rispetto alla VI ed. di Diels e Kranz, di cui si segue numerazione e sequenza dei frammenti); vd. anche l'Awertenza II a p. 9, sui criteri riguardo alla «coloritura dialettale•. Mancano i dubbi e spuri (frr. 21-25) di Diels-Kranz, e vi è un fr. in piu (qui nr. 20): la ripresa, argomentata, di una proposta ottocentesca (vd. pp. 160 sg. e 291 sg.).

132 E. DETIORI

criticare schematismi euristici destinati alla parzialità). L'argomentare dell'A. in questo senso va seguito anche nel par. 12 (Le origini del travisamento: pp. 77-85), ove si individuano le radici, già nell'antichità, della lettura sviata di Parmenide. L'A. introduce come antidoto l'esame dei frammenti nel complesso culturale del tempo, sia per quanto riguarda gli aspetti tradizionali (mito, religione, poetica) sia in considerazione della «nuova, esaltante esperienza della ricerca scientifica e filosofica», fornendo particolare rilievo al versante scientifico, finora negletto.

Nel dettaglio, l'argomentare dell'A. parte da singole 'scoperte' scientifiche presocratiche di cui abbiamo testimonianza in ambito ionico e pitagorico, essenzialmente nei campi dell'astronomia, della geometria, della cartografia, dell'ottica atmosferica, dell'ingegneria, della matematica e dell'acustica (pp. 27-36). Ricerche di questo tipo sono testimoniate anche per Parmenide, come l'A. illustra alle pp. 52-57 (sfericità della terra, identificazione di Espero e Lucifero [su questo, vd. anche l'interessante proposta a p. 268], origine della luce lunare: mai con la certezza della sua primazìa nell'enunciazione).

Non si saprebbe se attribuire grande momento a tali attività, in relazione all'argomentare altamente astratto di Parmenide. Esse si configurano come ricerche e pratiche di statuto teorico diverso dal pensiero sviluppato da Parmenide, perlomeno nella parte metodo logica (salvo, per grado di· astrazione, il modello matematico di Pitagora). Ovvero, a una considerazione generica potrebbero costituire indizi di un'attività scientifica oggetto della pratica e della riflessione del pensatore, fino a portarlo, per progressivi gradi di astrazione, alla sistematizzazione sublimata che conosciamo, o, costituire, a partire da un'intuizione fondamentale, conferme della stessa, per progressiva deduzione: ma, per essere concretamente utilizzabili in quel senso, le scoperte o le asserzioni scientifiche elencate dall'A. dovrebbero contestualmente fornirci, direttamente o indirettamente, i principi direttivi, gli 'schemi mentali' che possano collegarle ad una teoria come quella esposta da Parmenide. Mi sembra che non ci sia questa possibilità, salvo in un caso (p. 56 sg.), di cui infra.

L'analisi si fa piu stringente con l'introduzione del <<postulato» alla base delle sintesi delle ricerche presocratiche e del pensiero di Eraclito (pp. 36-49). <<Andò imponendosi un postulato scientifico di evidenza immediata ... provvisto della stessa cogenza che inerisce a un postulato matematico o geometrico: l'impensabilità di processi fisici che implichino creazione di materia dal nulla o distruzione di materia nel nulla; nihil ex nihilo, nihil in nihilum>> (p. 37). Il postulato della persistenza di una 'sostanza', insieme alle conclusioni eraclitee di sostanziale identità di fenomeni abitualmente contrapposti in maniera polare (vd. part. le pp. 42-49; un esempio: la notte e la luce a mezzogiorno come gradi rispettivamente zero e massimo del medesimo fenomeno naturale, la luminosità atmosferica) costituiscono i principi su cui Parmenide elabora il suo pensiero. Il <<principio di identificazione/equazione», introdotto dall'A. in precedenza, è quanto Parmenide applica rigorosamente per pervenire alla celeberrima asserzione che <<l'essere è, il non essere non è»: ove il verbum substantivum generalizza e antologizza il risultato di una continua equazione, che suppone un'identità tra tutti i fenomeni, apparentemente diversi tra loro, ma tra i quali solo una considerazione doxastica e fallace può stabilire una relazione di «non essere••, owero di eterogeneità (sul valore di dvm, copulativo e non antologico, vd. p. 60, per quello antologico, vd. p. 63). «Certo anche lo scienziato è ben lontano dall'aver superato tutte le diversità in identità superiori, ma sa che ciò è dovuto alla parzialità delle sue conoscenze e che lo sviluppo futuro della ricerca porterà a sempre nuove identificazioni» (p. 60). Ovvero, quello di Patmenide non è il culmine di un processo di risoluzione

lA <<SCIENZA>> DI PARMENIDE 133

di tutte le (apparenti) diversità fenomenologiche, ma un principio guida che, se applicato con rigore, progressivamente condurrà al riconoscimento di un unico <<ente» (su ciò, vd. part. le pp. 62-63). Della risoluzione di apparenti polarità secondo il principio di identificazione sembra esserci in Parmenide un solo esempio di dettaglio, opportunamente rimarcato dall'A. (p. 56 sg.). A proposito della eterogeneità della luce lunare, nient'altro che ritrasmissione di quella solare, la testimonianza 42 D.-K ci dice che Parmenide giunse ad affermare che <<la luna è eguale al sole: infatti ne è illuminata».

Ciò che caratterizza peculiarmente il monismo parmenideo è che il principio di identità e quello di 'conservazione della sostanza' conducono alla conclusione di escludere «qualsiasi fenomeno di movimento o trasformazione, in quanto i processi di questo tipo presuppongono rottura di un precedente equilibrio statico, dunque una forza che li determini, cioè un'entità eterogenea all'Essere stesso» (p. 64; vd. anche p. 39). Insomma, nell'intuizione di Parmenide non c'è posto per un principio immanente di trasformazione.

L'argomentazione dell'A. per collocare le parole parmenidee in àmbito cosmologico si avvale anche di un'operazione, per cosf dire, analogica (pp. 67-69). ll cap. lO dell'Introduzione si apre con una serie di affermazioni di Hawking (da A Brief History of Time = tr. i t. Dal Big Bang ai buchi nen), che presentano somiglianze con le definizioni parmenidee (ad es.: «possibilità che lo spazio-tempo sia finito ma illimitato, ossia che non abbia alcun inizio», «Campo gravitazionale ... rappresentato da spazio-tempo curvo», «l'universo sarebbe quindi completamente autonomo e non risentirebbe di alcuna influenza dall'esterno. Esso non sarebbe mai stato creato e non verrebbe mai distrutto. Di esso si potrebbe solo dire che È>>). In particolare, troverebbe rispondenza nella teoria esposta da Hawking una affermazione parmenidea che ha lasciato alquanto perplessi, ed è sembrata contraddittoria: owero (fr. 7/8, 47 sg.) a.u'tà.p 1bteì ltEipa.ç lt'Ò!!a.'tov, 'tE'tEÀ.Ecr!!Évov ècr'ti /~tav'to!lev, eurildou mpa.ip11ç Éva.Àt"(Ktov OYJCC"Jl (vd. p. 65 sgg.). L'A. ne trae, tra l'altro, che «il confronto contribuisce a chiarire che la dottrina di Parmenide è effettivamente un'ontologia cosmologica generale, postulata sulla base dell'indagine fisica, non un'elucubrazione puramente logico-dialettica o una m~tafisica filosofica, in senso postaristotelico» (p. 68). Nel fatto che <<la nozione di 'parmenidismo'» sia presente, in maniera consapevole, nel dibattito epistemologico contemporaneo (fisico e matematico) l'A. trova ulteriore conforto alla prospettiva da lui prescelta per interpretare Parmenide (p. 68 sg., vd. anche p. 81).

Non vi è dubbio che le rispondenze si staglino, cosi come non stupisce che il modello astratto di Parmenide trovi utilizzo in formulazioni di teoria fisico-matematica. Siamo del sommesso parere, tuttavia, che per uscire dalla mera analogia avremmo bisogno del processo che ha portato Parmenide alle sue conclusioni (o perlomeno a maggiori dettagli dello stesso). Dietro le affermazioni di Hawking ci sono, già nei brevi brani riportati, almeno Einstein e la teoria quantistica e, comunque, una massa documentata di relative ricerche fisiche, teoriche e sperimentali. Dietro Parmenide, come rilevato dall'A., i principi di conservazione della materia e quello di identificazione/ equazione. Forse troppo poco per indurre ulteriori 'parentele' da affinità a livelli di formulazione cosf astratti. Si tratta di ambiti ove veramente "il risultato è il processo", owero dove la natura delle conclusioni può essere chiarita solo dalla conoscenza del percorso che ad esse ha portato: e relativamente a Parmenide questa conoscenza è da parte nostra troppo lacunosa.

La struttura del poema, illustrata dall'A. alle pp. 12-14, possedeva anche una parte cosmogonica e cosmologica, da che si ipotizza «si trattasse ... di un'enciclo-

134 E. DEITORI

pedia scientifica onnicomprensiva, quale sarà poi il poema Sulla natura di Empedocle» (p. 14). n che ha creato il problema del perché «se la molteplicità delle cose e i loro fenomeni di trasformazione sono solo apparenze fallaci, ... proporre un poema sulla natura ... alla maniera tradizionale della filosofia ionica•• (p. 22). La soluzione, secondo l'A., sta nel considerare questa seconda parte <<l'illustrazione sistematica ed enciclopedica della realtà, alla luce del sapere scientifico piu aggiornato, assunto nella versione propria di Parmenide stesso e della sua scuola» (p. 73); un sapere scientifico a partire dal quale, in futuro, progredendo, si riuscirà, procedendo per equazioni, ad eliminare tutte le apparenti differenze, per approdare all'ente unico, che solo è e di cui sono evidenti i m1Jla'ta (considerazioni sulla concezione antica del progresso alla p. 71 sg.). Sulla necessità di effettuare ricerca sulle lì61;at per pervenire all'enucleazione finale dell'unico ente, vd. anche il breve excursus alla p. 190 sg.

Intento dell'A. è, già si è accennato, inserire quanto ci resta di Parmenide nel contesto culturale suo proprio. Le osservazioni di cui sopra hanno riguardato un elemento, quello della ricerca scientifica presocratica (contro un'abituale considerazione metafisico-dialettica del pensato re). E sono qui da segnalare le pagine in cui si rileva quanto i risultati in questo campo avessero conseguenze eversive su diverse e importanti modalità del sapere tradizionale (vd., ad es., p. 40 sgg.). L'altro polo è quello, se è lecito, 'sapienziale', delle tradizioni mitico-poetiche e della loro trasmissione. Poiché «già in Parmenide si trova ... compiutamente realizzato quel singolare connubio che caratterizzerà anche i successivi sviluppi della cultura greca: la sintesi, scevra di qualsiasi conflittualità, fra razionalismo assoluto del pensiero e simbolismo religioso del politeismo tradizionale» (p. 9; e vd. la nota alla p. 268 sg., sulla reinterpretazione del «politeismo tradizionale»). In particolare, l'A. si impegna sul quesito Perché Parrrumide scrisse in versi, che costituisce il titolo del par. 13 dell'Introduzione (pp. 85-96). L'A. inizia considerando i titoli, i contenuti e la (ipotizzabile) struttura delle opere in prosa tra il VI e l'inizio del V secolo; afferma che gli scritti «fisico-naturalistici hanno ... in comune un carattere, inerente al taglio del discorso: si tratta sempre e soltanto di elenchi di riflessioni brevi, di poche righe ciascuna, staccate l'una dall'altra sul piano sia della sintassi sia del contenuto, nel senso che, con la loro sequenza, non costituivano in alcun modo ragionamenti continuati, bensi soltanto una serie di massime isolate che, disposte secondo un certo ordine tematico, erano atte nel loro insieme a fissare le tesi fondamentali di una dottrina, senza dimostrazione né interrelazione logica precisa ... La cosa è appena intuibile dagli scarsissimi frammenti superstiti di Anassimene e Alcmeone, ma è positivamente attestata per Anassimandro [scii. test. l, 2 D.-K.]», e i frammenti di Eraclito ne sarebbero conferma (p. 86 sgg.). Ora, poiché l'intento di Parmenide era quella di «fornire un'esposizione completa del suo pensiero» (p. 88), la scelta non poteva cadere che sul genere dell'epos, allora «lo strumento linguistico naturale» per un'esposizione distesa (non solo narrativa: vd. le argomentazioni dell'A. soprattutto a p. 89), naturalmente con le dovute selezioni e i dovuti cambiamenti rispetto all'epica precedente (vd. pp. 90-93, con qualche osservazione sullo stile). La funzione di una tale iniziativa era duplice: una esoterica, a scopo di sintesi mnemonica per la scuola, una essoterica, per la circolazione esterna e la divulgazione delle teorie eleatiche (pp. 93-96).

È da ritenere che la (possibile) struttura schematica degli scritti fisico-naturalistici fosse dovuta piu ad una caratteristica della prosa (di tutta la prosa) in statu nascendi, che a consapevole scelta dei trattatisti stessi (come mi sembra preferisca l'A. a p. 88). Tuttavia, ciò non infida per niente quanto Cerri viene a concludere. Le motivazioni della scelta parmenidea sono ottimamente enucleate e, se è

LA <<SCIENZA>> DI PARMENIDE 135

concessa una considerazione, l'A. dimostra ancora una volta la sua capacità di collocare culturalmente in àmbito "pragmatico" fenomeni di comunicazione antica (o discorsi sulla stessa), come, riteniamo, gli era avvenuto nell'opuscolo su Platone. E per "pragmatica" intendiamo qui non solo la funzione di destinazione dello scritto, ma anche la scelta del medium (il verso epico).

Chiude l'Introduzione una interpretazione del proemio parmenideo (fr. l, 1-32 D.-K): in essa (pp. 96-110), coerentemente con i principi enunciati all'inizio, si rileva come, !ungi dall'esservi contraddizione tra 'impalcatura' mitica e razionalismo (o scientismo), Parmenide non faccia che rispettare le «forme necessarie di espressione» (p. 110) del genere prescelto e della tradizione culturale e attraverso queste, come solo era possibile, affermare consensi e dissensi rispetto alla tradizione stessa.

Nel commento diverse sono le note critico-testuali vd. ad es., pp. 184, 185, 187 sg., 189, 221 sg., 226 sg., 236 sg., 250-52), in cui l'A. si impegna non solo con tutti i mezzi della critica formale, ma sempre fornendo fondamenti di sostanza. Non palmare mi risulta l'intervento a fr. l, 3: 7tav9' ii~· ifn per i tràditi 7tav~· iia'tll. 1tav~· n't'Il. 1tav~a riì (non per l'aspetto formale: per ii ~e. vd. Chantraine, Grammaire homérique II, p. 239 sgg.). Per quanto riguarda il cong., l'A. commenta (p. 169): <<il suo poema è "su tutte le cose che siano", nel senso preciso che, attraverso una ricognizione dell'intera esperienza umana, delle cose che sembrano essere, ma che a rigore di logica non sono, perviene al riconoscimento della loro unità sostanziale. Il congiuntivo ha valore potenziale-eventuale» (forse è meglio non introdurre la categoria di "potenziale" con il cong.). Prima di tutto mi sembra sia necessario chiarire se si intende qui, da parte di Parmenide, !'.uso 'equazionale' del verbo "essere" oppure l'uso ontologico. Nel primo caso, poiché, come abbiamo visto, il principio di Parmenide è di una continua identificazione fino ad arrivare all'unità dell' "essere" avremmo un'anticipazione della sua conclusione, sia pure in termini ancora eventuali: tutte le cose effettivamente "sono", risolvendosi la loro progressiva mutua equazione nel <<tutto-uno». Non pare mirata a questo l'analisi dell'A., per cui «'le cose', 'tutte le cose', sono per Parmenide parvenza fallace, che nasconde la realtà dell'uno totale; dunque il suo poema è "su tutte le cose che siano", nel senso preciso che, attraverso una ricognizione dell'intera esperienza umana, delle cose che sembrano essere [corsivo mio], ma che a rigore di logica non sono, perviene al riconoscimento della loro unità sostanziale. Il congiuntivo ha valore potenziale-eventuale: la via della divinità conduce l'uomo sapiente per tutte le cose che possono presentarsi all'esperienza; successivamente si scopre il tutto-uno; ma questo è uno sviluppo del discorso, non il suo punto di partenza» (p. 169). Ciò potrebbe riferirsi ad un ifn in senso ontologico, quale presente all'esperienza doxastica, per la quale 'le cose' sono in quanto esistenti in sé ed eterogenee tra di loro. Allora il cong. verrebbe a significare "le cose che eventualmente esistano": ma a partire da che punto di vista? Non può essere quello di Parmenide stesso, per cui non vi sono 'cose' che esistano e 'cose' che non esistano, ma nemmeno quello, eventualmente da lui preso a <<punto di partenza>>, <<dell'intera esperienza umana, delle cose che sembrano essere» e <<Che possono presentarsi all'esperienza», poiché tali 'cose', per la 156/;a, sono tutte "esistenti", e dunque, anche in questo caso non mi sembra si giustifichi il cong. Si ritrova notevole attenzione per la formularità, ovvero alla segnalazione, allo stesso tempo, della tradizionalità dei mezzi espressivi e della rielaborazione degli stessi, in funzione del nuovo 'discorso'. Per l'elaborazione ai propri scopi espressivi e tematici di un motivo poetico tradizionale vd., ad es., p. 203 (fr. 5).

Parte del commento è dedicata all'illustrazione lessicale, com'è particolar-

136 E. DETIORI

mente necessario per un autore che si propone un 'discorso' nuovo a partire da un impianto "tradizionale". L'A. non tralascia niente e non manca di affrontare ogni difficoltà, proponendo per esse soluzioni normalmente provviste di acutezza e forza di convincimento. In particolare, segnaliamo lo sforzo di evidenziare l'uso polisemico di determinati vocaboli: situazione imbarazzante per il lessico di un pensatore (soprattutto se lo si identifica con uno scienziato), ma probabilmente dovuta alla necessità di esprimere sfumature innovative di pensiero mediante uno strumentario linguistico, quello tardo-arcaico e in forma poetica, non parallelamente evoluto. Al proposito ci saremmo, però, soffermati anche sull'uso di crfuw.'ta nel fr. 7/8, 7: si tratta dei «segni» per cui l'Essere è àyÉvT]'tov e àvrol..e9pov. Ora, è noto che i crftJ.LCX'ta sono sensibilia, e tali sono i crftJ.LCX'ta del v. 60 nello stesso frammento, del fr. 10, 2 e l'tildmuwv del fr. 19, 3: senonché, nel nostro caso, l'illustrazione di Parmenide nei versi seguenti consiste di conclusioni di carattere logicodeduttivo, cui, in prima istanza, male si applica la definizione di crftJ.LCX'ta. Forse che Parmenide implicasse fenomeni fisici, osservabili, che portavano a quelle conclusioni, che lui esprime già 'sublimate'? (forse è quanto intende l'A.: vd. p. 219). Anche CÌ'tPE11Éç a fr. l, 29 e a fr. 7/8, 9 meritano valutazione: il primo, àA.T]9EiT]ç ... CÌ'tpe!J.Èç ~'top, sembrerebbe avere valenza metaforica (normalmente la famiglia ha significato comportamentale> antropomorfismo?), una valenza trasferita alla fisica immobilità dell'Essere in fr. 7/8, 9. Si notino: a p. 174 la nota sul pregnante ev9a (fr. l, 11); alle pp. 188 e 194 sg. quelle SU VOEtV (frr. 2, 2 e 3); a p. 198 sg. quella sul difficile JCa'tèt lCOO!lOV (fr. 4, 3; non ci sembra possibile la resa che lo stesso A. dà come alternativa subordinata <<in successione ordinata>>: per quanto sembri la piu immediata, non riceve conforto dal contesto); a p. 224 sg. (fr. 7/8, 17 su 1tionç); a p. 242 sg. su J.LCXV9àvro; a p. 273 SUI!TJ'tioa-ro; fr. 4, 1: sembra curioso che per designare identità Parmenide usi un verbo come 7tapEt11t, che indica, piuttosto prossimità (egestas della lingua?; cf., del resto, il commento dell'A. [p. 196]: «due enti qualsiasi ... risulteranno inesorabilmente vicini ... , cioè identici, all'occhio vigile della mente>>), cf. èòv yètp t\Ovn 7tEA.a.çet al fr. 7/8, 30; p. 150 sg. (fr. 6, l) eon yètp dvat <<l' «essere» esiste»: molte sono le osservazioni intese a distinguere l'uso di "essere" copulativo oppure ontologico. Alle pp. 214 sg. e 219 si afferma che al fr. 7, 8 roç àyÉvT]-rov ÈÒv 1eaì àvro!..e9p6v Èonv <<fa per la prima volta la sua comparsa nel poema il concetto ontologico di 'Essere'>>: probabilmente l'A. si riferisce alle forme participiali, poiché già al fr. 6, l egli traduce eon yètp dvat con «l' «essere>> esiste>> (sulla natura dell'Essere ontologico sono importanti le note alle pp. 239 [fr. 7/8, 51] e 240 [fr. 7/8, 52-53; cf. anche pp. 65 e 241 sg.], sulla sua materialità; argomento cui l'A. dedica forse troppo poco spazio, perché riesca ad essere del tutto convincente [l'uso di immagini fisiche per descriverne le caratteristiche non implica letteralmente la sua fisicità]).

C'è lo spazio per altre piccole annotazioni: p. 51: la datazione di Strabone è I a.C./I d.C.; p. 173: per Èç q>aoç <<sempre in rapporto all'azione portentosa del riemergere dall'Ade>>, può valer la pena di ricordare, per la quota cronologica e se l'attribuzione è corretta, l'uso metaforico di Archil. fr. 24, 17 sg. W.2 év çoq>cp oÈ JCeiJ.LEVo(ç)[ l a~nç ]~[ç] <pa[oç K]a-rea1:6.9T]v; p. 187 sg. (fr. 2, l): per ei o· iiy' èyrov Èpéro si noti la presenza, a introduzione di un'esposizione che intende essere scientifica, di un 'principio' d'autorità di carattere arcaico; p. 222 sg. (fr. 7, 9) è vero che imerpungere subito dopo à'tÉAea'tov crea difficoltà esegetiche, ma è altrettanto vero che la soluzione dell'A. (pp. 153 e 222 sg.), <<tutto intero, unigenito, immobile, ed incompiuto l mai è stato o sarà>>, collegando à'tllio-rov ai verbi del verso seguente, lo distingue dalla serie o~A.ov, J.Louvoyevéç 'tE 1eaì à-rpEJ.1Èç, cui invece lo collega strettamente itlìÈ; p. 236 (fr. 7/8, 42): non è necessario che in è6vwç il significato esi-

LA <<SCIENZA>> DI PARMENIDE 137

stenziale-ontologico sia accompagnato da quello copulativo-equazionale (anche se questo è presente nell'èév~oç del v. 39); p. 246 (fr. 7/8, 58): non si può in nessun modo rendere I!OP<P'Il, sempre collegata all'apparenza visibile, con «significato», rischia di essere sviante (e 'il parallelo' del Prometeo significa "unico fenomeno dai molti nomi"): la traduzione dell'A. è, in effetti, <<forma» (p. 155); p. 261: la 'regola' di corrispondenza tra un verbo singolare e un neutro plurale non è ferrea, tra le possibili 'eccezioni', vi sono, tra le altre, quelle indotte dalla metrica: cf. Horn. B 135, 11 43, dove il verbo al plurale chiude il verso, proprio come in quello di Parmenide; p. 278 (fr. 12, 2) tE~m, «il presente è coniugato al presente storico». L'epica arcaica non conosce il presente storico, ma questo potrebbe anche giudicarsi non pertinente per Parmenide. Piuttosto, è da osservare che esso è proprio della narrazione: ma qui Parmenide è passato da essa (se 1tì..iìv~o del v. l può essere cosi interpretato) alla descrizione. Direi che '{~at è un presente cosiddetto ,:·:..tcìnporale"; p. 271 (fr. 12, 4) è da valutare forse con piu attenzione se 7t(XV~a in senso avverbiale sia possibile non in riferimento a un aggettivo (il tipo 7t(XV~a yàp ou KCXKOç elllt di Horn. e 214, per intenderei; vd. gli esempi in LSJ s.v. 7t&ç D 4; in Soph. OR 1198 1tav~a è definito accusativo «Of respect» da J.C. Kamerbeek, The Plays of Sophocles, IV, The Oedipus Tyrannus, Leiden 1967, p. 224) e, qualora si, se lo sia nell'ambito linguistico e cronologico di Parmenide.

Sulla traduzione, l'A. fornisce i suoi criteri a p. 145. I frr. 2 e successivi sono da lui «tradotti in esametri "barbari">•: è opportuno segnalare che in complemento alla traduzione vanno sempre lette le frequenti parafrasi che scandiscono il commento. Il difficile testo è reso in maniera che solleva poche o nessuna perplessità: apparenti durezze o soluzioni stranianti trovano giustificazione nel commento. Inoltre, la traduzione risulta coerente con l'interpretazione generale dell'A. Le occasioni di dissenso sono poche e di portata limitata: al v. 2 del fr. l (p. 147) avremmo tradotto 1tÉ117tov con «mi portavano» (come nel commento, p. 167), piuttosto che con «mi trascinavano», che non sembra adeguato né alla lettera né al contesto. A p. 149 ~top (in &.tpEI!Èç ~top, fr. l, 29) viene tradotto con «sapere»; nel commento non vi è niente a giustificazione di questa resa intellettualistica, di come ~top possa assumere una valenza di questo tipo: non potrebbe trattarsi di qualcosa come «il nocciolo», o una forma di antropomorfizzazione ? (vd. comunque, ad es., Horn. A 188 per ~top come sede della riflessione); p. 149: il v. l del fr. 4 (ì..ciìcrcrE o' o11ffiç &.7te6na v6cp7tapE6vta j3ej3airoç) con «Vedi le cose lontane tuttavia vicine alla mente»: ma il nesso ì..ciìcrcre v6cp (che sembra riconosciuto dall'A.: cf. p. 197 sg.) andava forse esplicitato piu chiaramente. Credo che una traduzione quale «Guarda con la mente (come) le cose lontane tuttavia siano prossime» vada bene per il senso, con maggior aderenza al dettato originale; p. 151 si traduce acrKo7tov OI1111X con «occhio accecato» («occhio che non vede» in sede di commento, p. 217): direi «che guarda confusamente, che non fissa un obiettivo>>; &rjì..utÉpcp del fr. 12, 6 è tradotto con «piu femminile» (p. 157, cf. anche p. 267): direi piuttosto che si tratta di un 'fossile', retaggio del valore distintivo/oppositivo del suffisso, presente, ad esempio, nel sintagma omerico yuvatKarov lh]ì..utEparov, e assunto da Parmenide quale patente arcaismo (o omerismo). Non renderemmo, quindi, con il comparativo; nel fr. 13 "Epma è reso con «Amore»: poiché questa parola ha molte risonanze estranee al greco Eros sarebbe stato preferibile lasciare il nome del dio (anche se qui non inteso tradizionalmente).

Ci si duole della mancanza di testo e traduzione delle testimonianze su Parmenide, cosi spesso addotte dall'A. nell'Introduzione: non sono fondamentali alla dimostrazione dell'assunto esegetico principale del lavoro, ma il lettore avrebbe avuto a disposizione un Parmenide completo.

138 E. DEITORI

Questo lavoro costringe a calibrare in maniera diversa la nostra lettura di Parmenide. È una novità di non poco momento, e- che senza dubbio va considerata un'acquisizione. La collocazione tutt'altro che vaga di Parmenide nell'ambito del 'discorso scientifico' presocratico ne cambia e ne arricchisce la fisionomia; aiutando forse anche ad uscire da alcune 'paludi' esegetiche formatesi attorno al pensatore. n rivendicare alle parole di Parmenide carattere di 'scienza' risulta convincente anche sul piano storico-culturale. A mio parere bisognerà tuttavia stare attenti a sfruttare pienamente l'arricchimento portato da questa nuova proposta di lettura. Owero si dovrà accuratamente evitare di creare nuove fratture o barriere tra "saperi": ricordandosi che molte delle parole di Parmenide costruiscono un'antologia, articolata su diversi valori del verbo "essere", che il procedere del suo pensiero, almeno per quanto ci è rimasto, è marcatamente deduttivo, che ci manca pressoché del tutto il contorno di verifiche che si possano chiamare, anche solo per analogia, sperimentali. Insomma, l'ordine logico appare piu che discretamente investito. "Metafisica" è certo un'etichetta che può definirsi a ragione anacronistica, e che è meglio far corrispondere all'instaurarsi di una diversa stagione filosofica, ma "ricerca scientifica" e "scienza" sono anch'esse definizioni con una loro storia, tutt'altro che neutrali, e, direi, altrettanto insufficienti a qualificare del tutto la sostanza del pensiero parmenideo. Sono, però, 'parole' che mancavano, come ci rendiamo conto adesso, grazie a Giovani Cerri.

Alcune citazioni vanno aggiornate. P. 193: Aristoph. fr. 691 Kock = fr. 711 KA.; p. 229: Aesch. fr. 193, 22-24 Nauck = 193, 22-24 Radt; p. 231: Soph. fr. 106 P(earson) = adesp. trag. fr. lb 14 Kannicht-Snell; p. 282: Archi!. fr. 68 D. (107 Tard.) = fr. 131 W.2•

Pochi i refusi registrati: p. 27 r. 18 «la Balilonia»; p. 83 r. l della nota: l. «KE<pa.À.mrolìn»; p. 98 r. 6 della nota e passim: la grafia corretta del nome è «Maehler»; p. 113 l. 15: probabilmente è da leggere «321» per «231»; p. 126 r. 21: l. «Legacy»; p. 134 r .. 9 dal basso: l. «Dordrecht»; p. 134 r. 6 dal basso: l. «Kalogerakos»; p. 142 r. 10 dal basso: l. «Hagg»; p. 142 r. 8 dal basso: l. «und Literatur» dopo «Religion»; p. 142 r. 6 dal basso: l. «Upanis_ad>•; p. 142 r. 5 dal basso: l. «Asoka»; p. 194 r. 2 dal basso: L «fr. 2, v. 2»; p. 259 r. 2: L «Stablin» per «Stenzel»; p. 283 r. 2: manca il numero di vol. di Klihn (XVII A).

EMANUELE DETIORI

![Il terrorismo suicida nel caso palestinese: una ricerca empirica (1993-2005) [in «Quaderni di Scienza politica»]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63128fd63ed465f0570a497e/il-terrorismo-suicida-nel-caso-palestinese-una-ricerca-empirica-1993-2005-in.jpg)

![La nascita della scienza giuridica, in L’antichità. Roma, a cura di Umberto Eco, Milano, Encyclomedia Publishers, 2012, pp. 8 (288-295) [ISBN 9788897514190]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/6312e0d5fc260b71020ed6a6/la-nascita-della-scienza-giuridica-in-lantichita-roma-a-cura-di-umberto-eco.jpg)