Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730) e la scienza delle Armi

Transcript of Luigi Ferdinando Marsili (1658-1730) e la scienza delle Armi

LA SCIENZADELLE ARMILuigi Ferdinando Marsili 1658-1730

a cura del Museo di Palazzo Poggi

Marsili catalogo prima parte_Del_Negro_Magnani_xp_6.qxp 6-04-2012 13:05 Pagina 3

LLaa SScciieennzzaa ddeellllee AArrmmiiLLuuiiggii FFeerrddiinnaannddoo MMaarrssiillii 11665588--11773300

Redazione: Francesca BaldiHanno collaborato: Anna Addis, Ludovica Gazzi, Martina Nunes, Grazia Perugini

Ricerca iconografica: Fulvio Simoni e Francesca Baldi

Progetto grafico: Edizioni Pendragon/Rosanna Mezzanotte

Referenze fotografiche:Biblioteca Universitaria di Bologna: Foto RoncagliaBiblioteca comunale dell’Archiginnasio: Foto Fornasini s.r.l. serviceAccademia delle Scienze dell’Istituto: Foto Massimo MateraArchivio Fotografico Musei Civici d’Arte Antica: foto Mario Berardi, Marcello Bertoni, Paolo CovaMuseo di Palazzo Poggi, Università di Bologna: Fulvio Simoni

Traduzioni: Gilberta Franzoni

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

© 2012, Edizioni PendragonVia Borgonuovo, 21/a – 40125 Bolognawww.pendragon.itÈ vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.

Marsili catalogo prima parte_Del_Negro_Magnani_xp_6.qxp 6-04-2012 13:05 Pagina 4

INDICE

PRESENTAZIONE di Angelo Varni p. 7

Piero Del NegroLUIGI FERDINANDO MARSILI TECNICO DELLA GUERRA 9

Annarita Angelini«CON L’ELMO IN TESTA E LA LANCIA IN MANO»: L’ARCHITETTURA DEL SAPERE DI MARSILI 19

Martha PollakFORTIFICAZIONI, URBANISTICA MILITARE E CULTURA NEL TARDO SEICENTO 37

Giovanni BrizziLUIGI FERDINANDO MARSILI E LE STRUTTURE ROMANE SUL DANUBIO 53

Pierluigi BanchigBALCANI CONTESI: I LUOGHI DI ROMA ANTICA NEL CONFRONTO FRA ASBURGO E OTTOMANI 59

Stefano MagnaniDA COSTANTINOPOLI AL DANUBIO. NOTE SULL’APPROCCIO DI LUIGI FERDINANDO MARSILI

AL SISTEMA DELLE FORTIFICAZIONI BALCANICHE 81

Matteo VallerianiL’ESPERIENZA E LA NASCITA DELLA BALISTICA ALL’INIZIO DELL’ETÀ MODERNA 93

Marino ViganòMODELLI DI PIAZZEFORTI: COLLEZIONI, UTILIZZO, CONTESTO 109

Marsili catalogo prima parte_Del_Negro_Magnani_xp_6.qxp 6-04-2012 13:05 Pagina 5

Fulvio SimoniSCUOLA D’ARTIGLIERIA, LABORATORIO SCIENTIFICO, MUSEO DELLE MERAVIGLIE:APPARENZA E SOSTANZA DELL’ARCHITETTURA MILITARE DELL’ISTITUTO DELLE SCIENZE DI BOLOGNA 125

Renato Gianni RidellaLA COLLEZIONE DI MODELLI E DIPINTI DI ARTIGLIERIE NEL MUSEO DI PALAZZO POGGI A BOLOGNA 143

Silvio LeydiI MODELLI DI FORTIFICAZIONE DELLA CAMERA DELL’ARCHITETTURA MILITARE 155

Achille LodovisiCOME NASCE UNA FRONTIERA:LE RICOGNIZIONI DI LUIGI FERDINANDO MARSILI SUL NUOVO LIMES BALCANICO 167

Silvia MeddeL’INSEGNAMENTO DELL’ARCHITETTURA MILITARE A BOLOGNA

DA LUIGI FERDINANDO MARSILI A GIOVANNI ANTONIO ANTOLINI 175

Davide RighiniI DISEGNI DI ARCHITETTURA MILITARE NEL FONDO MARSILI

DELLA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DI BOLOGNA 189

Maria Cristina BacchiCONTRIBUTO ALLO STUDIO DELLA LIBRERIA DI LUIGI FERDINANDO MARSILI 201

Mark Gregory D’ApuzzoLUIGI FERDINANDO MARSILI COLLEZIONISTA DI MILITARIA:LA RACCOLTA D’ARMI DEL MUSEO CIVICO MEDIEVALE DI BOLOGNA 233

Marsili catalogo prima parte_Del_Negro_Magnani_xp_6.qxp 6-04-2012 13:05 Pagina 6

125

Non esistono immagini settecentesche della Stan-za dell’architettura militare dell’Istituto delle Scienze,così come mancano raffigurazioni coeve degli altrilaboratori che entrarono in funzione nei locali diPalazzo Poggi a partire dal 1714. L’unica che ci è giun-ta è del tutto particolare: si tratta di una miniaturacelebrativa, eseguita dall’incisore Antonio AlessandroScarselli per le Insignia degli Anziani Consoli nel sestobimestre 1739, che mostra l’attività dell’Istituto nellesue diverse articolazioni1. È la visione dall’interno diun luogo affascinante visitato da noti e meno notiviaggiatori nel corso del loro Grand Tour nella peni-sola: una meta obbligata per quanti, soggiornando aBologna, mettevano in cima alle proprie scelte unavisita all’istituzione scientifica ideata e progettata daLuigi Ferdinando Marsili. Nel 1729 vi era giuntoMontesquieu, che dei laboratori dell’Istituto avevaesaltato la precisione degli strumenti e l’assetto orga-nizzativo e aveva riportato in Francia l’immagine de«la beauté des recherches et l’amour des sciences deceux qui y habitent»; dieci anni dopo, Charles deBrosses avrebbe giudicato l’Istituto di Bologna «laprincipale chose qu’il y ait en Europe», eccezionale siaper «l’immense quantité de choses qui y sont compri-ses», sia per «l’ordre dans lequel elles sont disposées».L’astronomo Joseph Jerome de Lalande ne avevascritto in maniera altrettanto enfatica2 e, non ultimo,Bernard de Fontenelle aveva definito il complesso diPalazzo Poggi, così simile, a suo dire, alla Casa di Salo-mone dell’Atlantide di Francesco Bacone, «le songed’un savant realisé»3. Nell’immagine miniata di Scar-selli viene enfaticamente celebrata la visita dell’eredeal trono di Sassonia e di Polonia, l’allora ventenneFederico Cristiano. È dunque la visita di un potentedell’epoca a essere ricordata nell’immagine. FedericoCristiano viene ritratto seduto, attorniato da un grup-po di professori dell’Istituto delle Scienze e da digni-tari laici ed ecclesiastici in rappresentanza del poterecittadino. L’interesse del principe e il fuoco dellascena rappresentata sono puntati sul disegno di unafortificazione, evidente oggetto di discussione tra i

presenti. In primo piano, sul pavimento, si riconosco-no modelli di trabucchi e mortai, compassi di propor-zione, regoli, squadre, altri schemi di fortificazioni,insieme a fogli con disegni geometrici, calcoli mate-matici, strumenti astronomici e geografici. Nell’insie-me, la miniatura riassume in toni enfatici e celebrati-vi, ma con buona fedeltà, l’attività della “casa dellescienze” di Palazzo Poggi e cita con ottima approssi-mazione il programma scientifico definito da Marsiliper l’Istituto: un «labirynthe de sciences» – quale lodefinì Gabriel François Coyer – progettato tuttaviaattraverso un «ordinato metodo» e sulla base di unaprecisa geografia del sapere4. Se si procede dal qua-drante superiore, a sinistra della scena principale, sientra nel laboratorio di chimica e, di lì, nella stanzadell’anatomia dalla quale si accede alla scuola di nudo;nel comparto successivo si scorge il comparto dedi-cato alla conservazione del sapere tramandato, labiblioteca, e alla comunicazione scientifica, la saladelle adunanze dell’Accademia delle Scienze. Il labo-ratorio di fisica è illustrato da una grande macchinapneumatica e dalla rete delle adiacenze, scientifiche elogistiche, con le camere della geografia terrestre edell’astronomia, rappresentate da globi e quadranti; siriconoscono disegni riferibili allo studio delle forze edelle curve balistiche, ulteriore rimando alla scienzamilitare. Se nell’immagine di Scarselli tavole, modellidi fortificazioni e di artiglierie, strumenti scientificicon applicazioni militari hanno particolare evidenza,è vero anche che la disciplina militare non è affattoisolata, ma anzi, è restituita al quadro complessivo ecomplessivamente multidisciplinare degli «esercizii»di Palazzo Poggi. L’occasione era del resto importan-te: si trattava di un principe elettore, rampollo di unadinastia che regnava su uno Stato che si potrebbedefinire oggi una media potenza. L’interesse e la com-petenza che sembra manifestare davanti allo schemadi una piazzaforte si spiegano con gli obblighi dinasti-ci che imponevano a un giovane principe del XVIIIsecolo una formazione più o meno approfonditadelle strategie di attacco e di difesa nelle vicende bel-

SCUOLA D’ARTIGLIERIA, LABORATORIO SCIENTIFICO, MUSEO DELLE MERAVIGLIE:APPARENZA E SOSTANZA DELL’ARCHITETTURA MILITARE DELL’ISTITUTO DELLE SCIENZE DI BOLOGNA

Fulvio Simoni

Marsili catalogo seconda parte_Valleriani_ xp6 corretto.qxp 6-04-2012 14:05 Pagina 125

liche. Per parte loro, gli scienziati, in questo caso i pro-fessori dell’Istituto delle Scienze, si assumevano ilcompito di illustrare all’ospite i risultati delle lororicerche condotte in ambiti di interesse per l’arte dellaguerra, o le teorie ispirate dai grandi ingegneri milita-ri sei-settecenteschi, documentate dall’ingente rac-colta bibliografica donata alla biblioteca dell’Istitutoda Luigi Ferdinando Marsili. Tra i compiti affidati airesponsabili dei laboratori, per lo più anche soci del-l’Accademia annessa all’Istituto, vi era anche quello didare dimostrazioni pubbliche, in genere rivolte ai rap-presentanti del ceto politico oppure a illustri visitato-ri di passaggio da Bologna5.

Si sbaglierebbe, tuttavia, a ritenere che l’interesse eil fascino per le fortificazioni, e più in generale perl’architettura militare, coinvolgesse unicamenteambiti sociali ai vertici della scala gerarchica o élites diingegneri, di tecnici militari, di ufficiali che dellaguerra e del modo di condurla avevano fatto il pro-prio mestiere. Nel Settecento, interessarsi di fortifica-zioni “alla moderna”, quindi di architettura militare,faceva parte di un bagaglio conoscitivo ritenuto diestrema rilevanza per ampi settori delle classi aristo-cratiche. L’interesse per i sempre più evoluti sistemi diattacco e di difesa, per le nuove artiglierie, per le tatti-che militari fu anzi in grado di controbilanciare, pres-so il ceto nobile, il fascino ormai desueto, ma ideolo-gicamente non del tutto tramontato, della cavalleria.L’architettura militare non era una dottrina a sé stan-te o una scienza riservata a pochi iniziati. Già a parti-re dal tardo-Rinascimento era ritenuta una disciplinateorica, destinata ad affinarsi ulteriormente sotto ilprofilo tecnico, ma anche, e in pari tempo, a penetra-re un’area di studio “alla moda” 6. E proprio in questadoppiezza non risolta, che la tiene in bilico tra il rigo-re della scientia e il rituale del ludus, sta il fascinoambiguo dell’arte o dell’architettura militare duranteil “secolo di ferro”. Mentre perdurano i giochi militarie l’iconografia ripropone le virtù mitiche del condot-tiero e l’epopea della guerra, circola con ritmi semprepiù incalzanti una trattatistica, manoscritta e a stam-pa, in ordine alla «nuova scienza»7 che coinvolge sto-rici, architetti come Palladio e Guarino Guarini,matematici e scienziati come Tartaglia e Galileo.

Quanto e come l’arte militare riuscisse a intercet-tare la curiosità e il gusto della società del tempo, oalmeno di alcuni suoi strati, non necessariamente ipiù alti, lo mostra uno dei capolavori della letteraturainglese del Settecento, il Tristram Shandy di Lauren-

ce Sterne. È lo Zio Toby, con un passato militare defi-nitivamente concluso in seguito al ferimento nell’as-sedio di Namur (1695), a entusiasmarsi con sempremaggiore foga alla balistica, allo studio delle piantedelle città fortificate, alla scienza degli assedi. Unapassione travolgente che lo porterà a costruire plasti-ci di fortificazioni, a simulare guerre d’assedio nelgiardino della propria casa, a collezionare trattati.

Più mio zio Tobia beveva a questa dolce fontedi sapere, più acuti divenivano l’ardore e l’assillodella sua sete; e quando non era ancora intera-mente trascorso il primo anno della sua relegazio-ne, non v’era quasi piazzaforte in Italia o in Franciadi cui egli non si fosse già procurata la pianta in unmodo o nell’altro. Man mano che le riceveva, leesaminava e riesaminava, studiando e confrontan-do attentamente su di esse la storia degli assedi,delle demolizioni, dei miglioramenti successiva-mente apportati nella ricostruzione delle operefortificate; e tutte queste cose egli leggeva con taleapplicazione e diletto da dimenticare la sua ferita,il suo isolamento, il pranzo, fin se stesso.

Nel secondo anno mio zio Tobia acquistò ilRamelli e il Cattaneo tradotti dall’italiano; e anco-ra lo Stevinus, il Moralis, il Cavalier De Ville, ilLorini, il Cochorn, lo Sheeter e il Conte di Pagan,il Maresciallo Vauban, Monsignor Blondel equasi tanti altri trattati di architettura militarequanti ne aveva Don Chisciotte sulla cavalleriaquando il curato e il barbiere irruppero nella suabiblioteca.

Verso il principio del terzo anno, nell’agostodel ’99, mio zio Tobia stimò necessario apprende-re qualche nozione sui proiettili. Giudicando cheil miglior partito fosse quello di attingere diretta-mente alla sorgente prima, egli cominciò con N.Tartaglia, il quale, a quanto sembra, fu il primo ascoprire l’errore della teoria secondo la quale imisfatti di una cannonata fossero da attribuirsialla traiettoria rettilinea. N. Tartaglia provò a miozio che questa era una cosa impossibile.

Illimitata è la ricerca della verità8.

Sterne, grande ammiratore di Cervantes, sembraqui paragonare l’insana passione dello zio Toby per lascienza delle fortificazioni con la divorante follia checolpì Don Chisciotte dopo anni e anni di lettura dilibri sulla cavalleria9.

126

Fulvio Simoni

Marsili catalogo seconda parte_Valleriani_ xp6 corretto.qxp 6-04-2012 14:05 Pagina 126

127

Agli ideali cavalleresco-militari, o quantomeno aisuoi aspetti sfarzosi e cerimoniali, non fu estraneonemmeno Marsili quando, ancora ventenne, comericorda nell’Autobiografia, partecipò a Bologna, sullaPiazza Maggiore, a una giostra cavalleresca allestitadurante il carnevale del 1678, «la giostra del rincontro[…] consistente nel corso di molti cavalieri armati diferro e lancia l’un contra l’altro in una lizza»10. Era unospettacolo cui i rampolli della nobiltà cittadina parte-cipavano con entusiasmo e anche Marsili, vestito ditutto punto «colla gala e giornea dovuta, che portòseco qualche spesa di rilievo», vi prese parte con il per-messo del padre, «il quale [era] amatore di sì nobiliesercizi, come di questo era stato l’autore», ovvero eglistesso11. Benché giostre e duelli cavallereschi avesseroormai perduto ogni utilità a fini bellici, continuavanocionondimeno a costituire attività spettacolari checementavano le radici identitarie della nobiltà. Unaspetto non trascurabile dell’armamentario ideologi-co aristocratico ancora attraente che, attraverso ceri-monie-spettacolo come quella evocata da Marsili –

con tanto di pompa cerimoniale, esibizione del blaso-ne, delle antiche armature, delle bandiere colorate e ditutta la vetusta ritualità della tradizione – conservavala capacità di affermare simbolicamente il predominioculturale e sociale del patriziato sulla società12. Laprova del giovane Marsili – come lui stesso racconta– fu un fallimento: disarcionato dal cavallo che mon-tava, fu costretto ad abbandonare la giostra ancoraprima che avesse inizio. Poiché è il protagonista a tra-mandarlo, è indubbiamente un indizio dello scarsocredito che il maturo generale annetteva a questogenere di prestazione; tanto più interessante e signifi-cativo se si considera la cura con la quale Marsili, bio-grafo di se stesso, filtrò documenti e informazioni invista della costruzione della propria memoria postu-ma13. L’arte militare – la disciplina articolata in politi-ca, strategia, diplomazia, etica e scienza, rispetto allaquale, nell’Autobiografia, rivendica con passione lapropria professionalità dopo la duplice accusa di tra-dimento e di incompetenza, in seguito alla capitola-zione di Breisach – ha evidentemente poco a che fare

� Fig. 1 Visita del principe Federico

Cristiano di Polonia all’Istituto

delle Scienze.

Archivio di Stato di Bologna,Archivio degli Anziani, Insignia

degli Anziani, vol XIII, Novem-bre-Dicembre 1739, c. 140a

Scuola d’artiglieria, laboratorio scientifico, museo delle meraviglie

Marsili catalogo seconda parte_Valleriani_ xp6 corretto.qxp 6-04-2012 14:05 Pagina 127

con il costoso gioco nel quale non aveva imbarazzo ariconoscersi poco versato.

D’altra parte già un anno prima, giunto al terminedi un viaggio lungo la penisola nel corso del qualeaveva avuto occasione di visitare città fortificate “alla

moderna” (Livorno, Lucca, la stessa Firenze), Marsilidecideva di volersi concentrare «con ogni studio allamatematica e soprattutto alla fondata scienza dellefortificazioni»14. Gli ideali cavallereschi e il nostalgicorifugio in un passato guerriero ormai definitivamentesvanito, cedevano il posto, nella mente del giovaneconte, alla meditata e scientificamente fondata“nuova scienza” militare.

Del resto, non sarebbe passato molto tempo primache Marsili, nella fase ascendente della sua carrieranell’esercito imperiale, maturasse l’idea di «stabilirenella Patria – vale a dire a Bologna – un Capitaleinstruttivo alla Nobiltà della medesima per tutti quegliStudi che potessero spianar loro la strada a facilmenteapprendere i fondamenti necessari, per incamminarsinella milizia in aumento del lustro delle loro Famiglie,a gloria della Patria e a beneficio ancora della Religio-ne»15. A quei giovani aristocratici bolognesi, ancoradistratti dalle pratiche cavalleresche simili all’ozio piùche alla scienza della guerra, Marsili pensava anchenelle pagine del Parallelo del 1709, in cui intendevaformalizzare un percorso di studi tecnici e scientificiper trarre profitto anche nell’affrontare la carrieramilitare; una carriera che, almeno ai livelli più alti,restava appannaggio dell’aristocrazia16.

Ancora per buona parte del Cinquecento ilmestiere delle armi era stato considerato un’arte, unaprofessione contraddistinta dall’intuizione, dallecapacità soggettive e dalla genialità del condottiero odel principe capace di guidare in battaglia il coraggio,l’ardore e l’impeto delle soldataglie contro il nemico.Ma già un secolo più tardi si era affermato un nuovoprofilo di soldato, corrispondente alle grandi trasfor-mazioni che la guerra andava subendo in seguito almassiccio impiego di artiglierie – peraltro sempre piùprecise – e alle fondamentali innovazioni nel campodell’architettura militare17. Con la categoria di “rivolu-zione militare” la storiografia ha cercato di riassume-re quegli straordinari effetti – e in questo contestol’aggettivo va inteso nel senso proprio di “fuori dall’or-dinario”, come qualifica di un evento che rompe unatradizione – determinati dall’impiego della polvereda sparo che, adottata già nel XIV secolo, rivelò tutta-via il suo potenziale distruttivo solo a partire dallaprima Età moderna. Si affermò allora, proprio in Ita-lia, l’architettura della “fortificazione alla moderna”come sapere esclusivo, fondato sulla geometria eucli-dea, che si diffuse in seguito nel resto dell’Europa conil nome, non per caso, di trace italienne18. Nel corso

128

Fulvio Simoni

Marsili catalogo seconda parte_Valleriani_ xp6 corretto.qxp 6-04-2012 14:05 Pagina 128

129

del Seicento ad affermarsi fu «un nuovo uso dellapotenza di fuoco, un nuovo tipo di fortificazioni el’aumento delle dimensioni degli eserciti»19. Scienzecome la balistica e la geometria dovettero diventareun patrimonio fondamentale per chi, tra gli aristocra-tici, intendeva intraprendere la carriera militare.

Luigi Ferdinando Marsili fu un eminente rappre-sentante delle trasformazioni avvenute in questoambito. «Miles sum» – sono un soldato – ebbe a ripe-tere più volte, anche se sappiamo che egli fu moltealtre cose ancora. Risale al 1682, all’età di ventiquattroanni, l’arruolamento come volontario nelle fila “cesa-ree”, vale a dire nell’esercito imperiale di Leopoldo Id’Asburgo d’Austria; era l’inizio di una carriera milita-re destinata a proseguire fino al 170320, fino cioèall’infamante accusa di essersi arreso a Breisach, piaz-zaforte strategica di cui era vice-comandante, e diaver consentito quindi alle truppe francesi di entrarenella cittadella fortificata sulle rive del Reno di fronteall’Alsazia. Salvo brevi e poco significative parentesi alservizio del papa, si concludeva lì la carriera militaredel generale bolognese. Per uno scherzo del destinol’assedio a Breisach fu l’ultima impresa anche del piùgrande ingegnere militare del secondo Seicento, l’or-mai anziano Sébastien Le Prestre de Vauban, cheaveva speso la sua vita e il suo talento al servizio diLuigi XIV e che, sul fronte opposto a quello di Marsi-li – nemico ma ancor più ammiratore – poté conclu-dere la sua gloriosa carriera con una vittoria21. Aquella resa considerata ignominiosa, che al direttosuperiore di Marsili, il conte d’Arco, costò la decapita-zione per alto tradimento, seguì la degradazione, l’ab-bandono forzato della carriera militare e il disonore.Contro queste accuse Marsili cercò di difendersi inogni modo: chiese invano a Leopoldo I di essere rein-tegrato nei ranghi dell’esercito imperiale, incontròpersonaggi influenti per discolparsi dall’infamanteimputazione e pubblicò un opuscoletto che fece gira-re nelle corti d’Europa22. Ma la sua vita, da quelmomento in poi, sarebbe cambiata; gli assedi, i campidi battaglia, gli intrighi della corte viennese, la fre-quentazione delle ambasciate, i rapporti diplomatici,le ricognizioni, l’attività informativa: tutti compiti cuilo obbligava il rango di alto ufficiale, sempre accom-pagnati dalle osservazioni scientifiche cui mai rinun-ciò, le pratiche ingegneristiche e diplomatiche che loavevano fatto apprezzare presso la cerchia dell’impe-ratore, lasciarono il posto all’attività dello scienziato,alle osservazioni naturalistiche, allo studio del mare e

all’organizzazione della ricerca scientifica culminatanell’ideazione dell’Istituto delle Scienze di Bologna.

Che ruolo dovesse avere l’architettura militare23

nell’ordinato labirinto scientifico di Palazzo Poggi eraben chiaro a Marsili: concettualmente dislocata all’in-tersezione di diverse discipline – algebra, geometria,astronomia, ottica, meccanica, aritmetica, geografia– ne costituiva il terreno applicativo per eccellenza24.Tra il 1711 e il 1717 le donazioni di Marsili a vantag-gio dello «studio militare» furono ingenti25, ma anco-ra nel ’20, nel Memoriale al cardinale Origo, il genera-le annunciava la donazione di ulteriori «Capitali Mili-tari» da allocare nel braccio della loggia superiore incorrispondenza del laboratorio chimico, cosicché«subito che questo vaso sarà in stato, da me con ognisollecitudine – annunciava – si darà mano a miespese a far finire tutti li capitali, che a me consta essermancanti, per ridurla veramente ad una scuola mili-tare che, avanti l’invento del cannone e dopo esso sipraticava e si pratica»26.

Nessun altro laboratorio di Palazzo Poggi vennecosì arricchito dalle collezioni raccolte da Marsili nelcorso degli anni quanto quello dell’architettura milita-re. Altre stanze poterono certo giovarsi – si pensisoprattutto al settore della storia naturale – di reper-ti, strumenti, libri, classificati e poi donati all’Istitutodelle Scienze dal suo fondatore. Ma la stanza chemaggiormente porta il suo forte segno e che in parteancora oggi, sebbene monca di diverse sezioni anda-te ad arricchire altri musei, ne conserva la struttura e,in buona sostanza, la ragione costitutiva della sua esi-stenza, è proprio quella dell’architettura militare.

Collezioni di questo genere erano per lo più esibi-te da case regnanti che univano le armi anticheappartenute agli avi a quelle di più recente invenzio-ne e di uso corrente. Vere e proprie celebrazioni dina-stiche, esse costituivano anche una sorta di glorifica-zione intellettuale dell’arte della guerra. La Stanza diarchitettura militare allestita da Ferdinando I de’Medici a Firenze nella Galleria degli Uffizi per espor-re gli strumenti matematici a uso militare raccolti dalpadre Cosimo I, ne è un esempio. Grandi dinastie earistocratici custodivano raccolte dello stesso genere:un ambito del collezionismo scientifico certamenteauto-celebrativo, che intendeva sottolineare peròanche l’attitudine storica e scientifica dei propri fau-tori27. Fu a Venezia che nacque quello che può essereconsiderato il più antico museo militare: il primo aessere allestito non solo nella penisola, ma anche nel

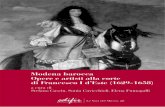

�� Fig. 2 Matthias Dögen, Architectura

militaris moderna, Amsteloda-mi, apud Ludovicum Elzevirium,1647. Biblioteca Universitariadi Bologna

Matthias Dögen (1605-1672),

tedesco di nascita, studiò a Leida

matematica e ingegneria militare.

Fu poi al servizio dello Stadholderdelle Province Unite Federico

Enrico, principe di Nassau. Nel

frontespizio allegoria e realismo si

mescolano. In primo piano, a sini-

stra, Maurizio di Nassau, sotto lo

sguardo attento della dea Bellona,

divinità romana della guerra. A

destra un ingegnere militare

mostra al principe la pianta di

una città fortificata, la stessa asse-

diata sullo sfondo dell’immagine.

Sul tavolo, al centro, strumenti

scientifici e, di spalle, un inservien-

te con un’umile vanga, attrezzo

altrettanto fondamentale nelle

operazioni di assedio.

Scuola d’artiglieria, laboratorio scientifico, museo delle meraviglie

Marsili catalogo seconda parte_Valleriani_ xp6 corretto.qxp 6-04-2012 14:05 Pagina 129

resto dell’Europa. Si tratta della sala del palazzo Duca-le nella quale confluirono armi e armature della Sere-nissima a partire dagli inizi del Cinquecento. Dallaseconda metà del Seicento, parallelamente all’evolu-zione della scienza della guerra, tra gli esemplari delleraccolte militari iniziarono ad affacciarsi oggetti etestimonianze riferibili all’ingegneria e all’artiglieria.Con l’apparizione di maquettes di cittadelle fortifica-te, modelli di artiglieria, trattati, disegni, le antichesale d’armi di origine aristocratica o dinastica trasfor-marono i loro assetti originari per dar conto dell’inte-resse tecnico-scientifico che iniziava a imporsi inambito militare28. In Francia, sotto il regno di LuigiXIV, fu fondata una galleria di plans-reliefs, con i pla-

stici delle fortificazioni disseminate lungo i confinidello Stato. Si trattava di una collezione, destinata inseguito a divenire un museo, che aveva lo scopo direndere immediatamente visibile al sovrano, allacorte e agli ospiti di riguardo, la potenza del regno e ilmirabile sistema difensivo ispirato da Vauban: unacostruzione artificiale della frontiera, articolata suuna teoria di roccaforti, vera e propria cinta fortifica-ta disposta sui confini naturali del regno che, ripro-dotta in scala in una serie di plans en relief esibiti nellagalérie royale, rendeva immediatamente percepibile esimbolicamente pregnante il potere del sovrano asso-luto, la sua presa sul territorio e il suo pieno controllodello Stato29. Contemporaneamente, grazie soprat-

130

Fulvio Simoni

Marsili catalogo seconda parte_Valleriani_ xp6 corretto.qxp 6-04-2012 14:05 Pagina 130

131

tutto al ministro Louvois, veniva avviato un program-ma per la formazione degli aspiranti ufficiali. In Italiail primo museo militare a carattere scientifico e tecni-co data al 1731 e ne fu fondatore il re di SardegnaCarlo Emanuele III. Pochi anni dopo anche nel regnosabaudo venne inaugurata una scuola di artiglieria edi fortificazioni30.

Ben diverse, dunque, l’origine e la finalità di talicollezioni rispetto a quella raccolta e donata da Mar-sili all’Istituto delle Scienze di Bologna. Nel caso bolo-gnese l’intento didattico sopravanza nettamente ognialtra considerazione dinastica, celebrativa o di culto efunzionale compendio della potenza o della gloriafamigliare destinata a una fruizione ristretta.

Il lascito militare di Marsili oltre che ricco è etero-geneo: lo costituivano trentanove «schemata muni-tionum», vale a dire modelli in legno di sistemi di for-tificazioni e tre «poligona», grandi plastici poligonalidi piazzeforti, ai quali si aggiungevano una serie di«tabulae», modelli in legno di ponti, batterie di can-noni, pezzi di artiglieria, e una raccolta di strumentiscientifici a uso militare. Parte importante del lascitoerano i numerosi «tormenta», modelli in metallo dicannoni, trabucchi, colubrine, realizzati in scalediverse, alcuni dei quali decorati con lo stemma fami-gliare; altri pezzi di artiglieria sono poi disegnati atempera su carta a grandezza naturale (i «tormento-rum muralim schemata») o ridotti in scala («figu-rae»). Completano la collezione mappe di città forti-ficate, frutto del lavoro di osservatore e di stratega cheMarsili ebbe modo di compiere nell’arco di un ven-tennio; una raccolta di armi bianche e armi da fuocoe di armature. Non ultimo, il fondo librario sullascienza bellica direttamente acquistato dal generale edonato all’Istituto, consistente in circa centotrentavolumi a stampa che documentano la trattatisticamilitare dalla seconda metà del XVI secolo ai primianni del XVIII secolo31. Una ricca biblioteca «com-pendiosa»32, ma esaustiva, contenente uno spettropressoché completo di quanto, nell’arco di un secoloe mezzo, scienziati, ingegneri, architetti, matematicipiù e meno celebrati avevano elaborato, contribuen-do alla nascita e agli sviluppi della disciplina bellica33.

L’ampio uso di modelli e di maquettes all’internodei gabinetti scientifici dell’Istituto delle Scienzeaveva una funzione eminentemente didattica e corri-spondeva all’intenzione di equipaggiare i laboratori –quello dell’architettura militare come tutti gli altri –con strumenti in grado di promuovere un insegna-

mento scientifico impartito «più per gli occhi che perle orecchie»34. Questa precisa opzione, che caratte-rizzerà l’attività di Palazzo Poggi nell’arco dell’interosecolo, consegnava ai modelli, e non solo a quelli mili-tari, un ruolo centrale direttamente collegato a unaprecisa funzione didattica; nulla a che vedere né coni mirabilia delle collezioni seicentesche, né con la pre-sunta spettacolarità di suppellettili decorative. Lediverse scale seguite nella riproduzione di un mede-simo pezzo, la gamma delle varianti introdotte nel-l’ambito di una stessa tipologia, l’omogeneità delleriproduzioni35, le diverse soluzioni introdotte perevidenziare le costanti e rendere facilmente percetti-bili le variazioni, l’«ordine» degli esemplari e la «serie»delle collezioni36, non hanno in vista il raggiungimen-to di uno sfarzo scenografico, bensì una funzionalitàdescrittiva e didattica. E benché non manchino pezzipregiati nella collezione di arte militare, specie tra learmi turche, non sono questi a determinare la pecu-liarità di una raccolta che, al pari delle altre nell’Istitu-to, mira «all’ordine e alla completezza delle serie» piùche all’eccezione e al valore oggettivo dei singoliesemplari. Dunque la funzione dei modelli militarinon è diversa da quella che, grazie alle donazioni diMarsili e, successivamente, a quelle di Prospero Lam-bertini (Benedetto XIV), andrà a caratterizzare idiversi laboratori di Palazzo Poggi. Che cosa sono lecere anatomiche di Ercole Lelli se non perfetti model-li del corpo umano rappresentanti i meccanismi difunzionamento dell’apparato scheletrico e di quellomuscolare? O i preparati che illustrano l’anatomo-fisiologia, modellati da Anna Morandi e GiovanniManzolini? E ancora i modelli ostetrici di GiovanniAntonio Galli, o le “macchine per navigare” che com-pongono la collezione delle navi? Sono gli strumentidella ricerca, della dimostrazione e dell’insegnamentodi discipline che si praticano anche attraverso il tattoe la vista oltre che con la lezione e la dottrina, né piùné meno di quanto non siano i globi celesti e terrestrie le carte geografiche.

Anche nell’insegnamento dell’architettura militarei modelli tridimensionali, grazie alla loro funzioneesemplificativa, diventano il perno della “didatticaostensiva” propugnata da Marsili e finalizzata a unapprendimento non solo teorico, ma anche manipola-tivo, visivo e sensibile37. In questo ambito particolare,erano soprattutto i modelli di fortificazioni a costitui-re il punto di forza del lascito marsiliano: quelle «for-mae» o «schemata» in legno, come venivano definite

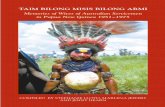

�� Fig. 3 Matthias Dögen, Architecturamilitaris moderna, Amsteloda-mi, apud Ludovicum Elzevirium,1647. Biblioteca Universitariadi Bologna

L’evoluzione dei sistemidi fortificazione dall’Antichitàalla prima Età moderna.Da destra, in senso antiorario,i sistemi dell’Età anticae del Medioevo, poi le muracon torri rotonde del Quattro-cento, e infine i sistemibastionati sperimentatinell’Italia cinquecentesca e poidiffusisi in tutta Europa conil nome di trace italienne.

Scuola d’artiglieria, laboratorio scientifico, museo delle meraviglie

Marsili catalogo seconda parte_Valleriani_ xp6 corretto.qxp 6-04-2012 14:05 Pagina 131

all’epoca, che rappresentavano l’evoluzione dei sistemidi fortificazione nell’arco di un secolo e mezzo, dallametà del Cinquecento ai primissimi anni del Settecen-to38. È con l’intenzione di esaltare questa finalità didat-tica e non conservativa o esornativa, che Marsiliintende il laboratorio destinato alla scienza bellicacome una scuola militare, nella quale apprenderetutto quanto «avanti l’invento del cannone e dopoesso si praticava e si pratica»39. Occorre tuttavia rico-noscere come la missione e la destinazione di questa“scuola” andasse collocata entro quel reticolo di “scuo-le” che era la “casa delle scienze” di Palazzo Poggi. I fre-quentatori di quelle stanze dovevano essere scienziatiprofessionisti o studiosi, capaci di intendere i contenu-ti teorici di una disciplina complessa quale era quellamilitare e di acquisire le competenze per tradurli inpratica. Era la stessa tipologia di pubblico che si distri-buiva in tutti gli altri laboratori: «gli ingegni nobili ecivili» bolognesi e forestieri e in particolare «la gioven-tù studiosa» della Patria. La missione di quelle stanzeavrebbe dovuto essere quella di riscuotere da un «ozioneghittoso» gli eredi dell’aristocrazia – gli stessi che sidilettavano con i giochi militari e le giostre. Marsilisperava che mettendo a loro disposizione una «sì granmole di capitali, si risveglierebbero pigliando gustoper le scienze, o per non vedersi levare da tali forestie-ri il pane, studierebbero, che è quello che di presente

non si fa»40. Quella generazione di giovani nobili «chenon studia più niente», che è convinta che «un capita-le necessario per essere buon soldato [sia] quello delignoranza»41 e pensa alle armi come a un gioco ocome a un impiego di rango cui non compete alcunostudio, Marsili si augurava che, sollecitata dall’esempioe favorita dalla nuova istituzione di Palazzo Poggi,avrebbe ricercato la «gloria» non più nei tornei, ma«alli esercizii dell’Istituto»42.

È vero che l’idea iniziale di Marsili era stata più cir-coscritta e seccamente mirata alla formazione delnobile soldato moderno: il progetto, maturato neglianni della guerra e ricordato successivamente negliAtti legali per la fondazione dell’Istituto di destinarealla città di Bologna e all’ordine nobile una sede e unastrumentazione che servissero per «apprendere i fon-damenti necessari per incamminarsi alla milizia»43.Ma l’esperienza personale del generale-scienziato,insieme al sostegno del papa Clemente XI e, soprat-tutto, la consapevolezza che non fosse nella tradizionedi un capoluogo di legazione qual era Bologna, ladomanda di uno specifico addestramento militare deltipo di quello pensato per gli eserciti dei grandi statieuropei, fecero apparire insieme eccessivo e riduttivoquel progetto44. La storia e la fortuna di Bologna eranolegate non all’ampiezza dei domini o alla forza dellearmi, bensì alla fama di capitale degli studi che «s’ac-

132

Fig. 4 �Martin Zeiller, Topographia

Alsatiae. Das ist Vollkömliche

Beschreibung und eygentliche

Abbildung der vornehmbsten

Städt und Oerther im Obern

und Untern Elsaß auch den

benachbarten Sundgöw Brißgöw,

in [Martin Zeiller], Topographia

Germaniae, vol. 3, Frankfurtam Mein, Johann

Georg Sporlin, 1663

La città di Breisach, vista dal ver-

sante alsaziano, pochi decenni

prima dell’assedio del 1703.

Fulvio Simoni

Marsili catalogo seconda parte_Valleriani_ xp6 corretto.qxp 6-04-2012 14:05 Pagina 132

133

quista senza l’aiuto degli eserciti» ma «col mezzo dellaletteratura»45. L’intuizione di Marsili fu allora quella dicalare sulle reali esigenze del territorio e sulle richiestedella vita civile cittadina quel programma che, cosìcome lo aveva concepito in origine, poco corrispon-deva alle esigenze e alle peculiarità di una provinciadello Stato della Chiesa. Fu così che intuì l’opportuni-tà di «ampliare una tal formazione a beneficio dellastoria naturale, delle matematiche e della buonamoderna filosofia, in modo che ognuno – cittadino oforestiero, soldato o scienziato – avesse potuto in esseapprofittare con l’evidenza di capitali che gli avesseroinsegnato egualmente per gli occhi che per le orec-chie»46. Si era fatto sempre più chiaro a Marsili comel’adeguata formazione del soldato “alla moderna” nondovesse essere tanto diversa da quella di uno scienzia-to, egualmente “alla moderna”.

La funzione fondamentale che le stanze dell’archi-tettura militare venivano così a ricoprire era quella diritagliare alla balistica una posizione precisa entrol’universo scientifico facendone un luogo di applica-zione delle regole della geometria e della meccanicarazionale. Non un’accademia militare, ma un laborato-rio nel quale dovevano trovare applicazione praticadiscipline puramente teoriche, quali erano le matema-tiche, e saldarsi con altri saperi – la fisica, la geografia,l’astronomia e le “antichità”, la storia naturale – anch’es-si «praticati» e «dimostrati» nei laboratori dell’Istituto.

Come sarebbe improprio parlare dell’Istituto delleScienze nei termini di una scuola militare di artiglieriadestinata ad aggiornare la formazione dei soldati, cosìsi falserebbe il disegno marsiliano e l’effettiva attivitàdell’Istituto bolognese se si attribuisse alle stanze del-l’architettura militare il ruolo di centro gravitazionaleo di disciplina leader nell’itinerario scientifico di Palaz-zo Poggi. Non fu più né meglio frequentata di altrecamere, né i professores dell’Istituto o i socii dell’Acca-demia pensarono mai ai loro ambiti di ricerca come adomini ancillari o propedeutici alla formazione delmoderno soldato. E tuttavia, in un progetto scientificoche puntava sulle interrelazioni tra campi diversi delsapere e sulle contiguità teoriche e applicative tra lescienze, una disciplina che per Marsili si distendevasul confine tra l’astronomia, la geografia, la storia natu-rale, che si fondava su principi geometrici e meccani-ci e che, specie a seguito dell’«invento del canone»,richiedeva competenze fisiche e chimiche, veniva ine-vitabilmente ad assumere un ruolo chiave proprio nelsuo imporsi come crocevia entro il circuito di Palazzo

Poggi. Lì più che altrove, le competenze dell’antichistaincontravano quelle del cartografo; la corretta com-prensione della parabola di un proiettile esploso da uncannone esigeva il concorso del meccanico e delmatematico quando non quello del chimico, profes-sionista nella preparazione delle polveri; il progetto diuna roccaforte chiamava a raccordo il geomètra e ilnaturalista in grado di valutare la morfologia del terri-torio, di fornire precisazioni di ordine orografico eidrografico necessarie tanto quanto la corretta defini-zione della forma urbis. Questo aspetto polymathesdella scienza militare sul quale Marsili puntava, nonsfuggì né ai professores di architettura militare, néall’Assunteria preposta alla loro nomina, che andò ascegliere i responsabili del laboratorio balistico tra imatematici e fisici (Ercole Corazzi, Castore Montal-bani, Francesco Vandelli, Gregorio Casali, PietroLandi) o tra gli astronomi (Geminano Rondelli), maitra chi poteva vantare un’esperienza militare sulcampo. Prova ne sono i programmi dei corsi tenuti egli esiti delle selezioni condotte tra gli anni della fon-

� Fig. 5 L’attacco alla fortezza di AltBreisach, dal punto di vista fran-cese, concentrato sul fronte del-l’alto Reno, che Vauban conosce-va bene per averlo rinforzato nel1673. Sono visibili, a destra, letrincee aperte costruite per avvi-cinarsi ai bastioni fortificati(24 agosto-6 settembre 1703).Da Vauban. L’intelligence du ter-

ritoire, Paris, Éditions NicolasChaudun et Ministèrede la Dèfence, 2006

Scuola d’artiglieria, laboratorio scientifico, museo delle meraviglie

Marsili catalogo seconda parte_Valleriani_ xp6 corretto.qxp 6-04-2012 14:05 Pagina 133

dazione e la fine del secolo47, nonché le memorie diargomento balistico pubblicate nei volumi dei Com-mentarii. Se il canonico Ercole Corazzi, braccio destrodi Marsili nell’organizzazione del laboratorio balisticoe primo «professor architecturae militaris», nell’anno1715-16 teneva un corso sulle tecniche di assediodegli ingegneri francesi, e nel biennio 1718-20 mette-va a confronto il sistema di fortificazioni teorizzato daAllain Manesson Mallet e quello del bolognese Fran-cesco de’ Marchi nel corso tenuto nel 1716-17 affron-tava il moto dei proiettili, argomento, quest’ultimo,che sarebbe ritornato nei corsi dei suoi successoriFrancesco Vandelli e Gregorio Casali, professori

rispettivamente dal 1733 al 1750 e dal 1750 al 1776.L’incrocio delle informazioni relative agli esercizii dellacamera militare, con quelle riportate nel Registro degliAtti48 e con la documentazione circa gli esiti dell’atti-vità scientifica dei professori di architettura militare,permette di ricostruire i caratteri di una ricerca e di uninsegnamento che certamente eccedeva rispetto alconsueto dressage del soldato, o dell’artigliere in sensostretto. È in qualità di professore di architettura milita-re che Gregorio Casali matura un interesse per lamisurazione del moto dei proiettili, virando il propriostudio e il proprio insegnamento verso i principi dellafisica inerziale, le teorie dell’ictus, la misurazione delleforze, le leggi della comunicazione dei moti. I suoireferenti non sono gli artiglieri, né i soli ingegneri mili-tari, ma i fisici e i meccanici dell’Istituto – FrancescoZanotti, Laura Bassi, Giuseppe Veratti, il collega Van-delli – e, soprattutto, le ricerche di Newton, di EdmeMariotte, di Robert Boyle, di Willem ’sGravesande. Èuna stagione particolarmente fortunata per l’architet-tura militare di Palazzo Poggi: entro il laboratorio del-l’Istituto Casali progetta e realizza una nuova macchi-na pirotecnica impostata sulle teorie di Galileo e di’sGravesande, mediante la quale lanciare un corpo avelocità diverse e secondo tutte le possibili direzioni.Un ordigno che, stando a quanto Casali scrive inun’ideale polemica con Fontenelle, è essenziale, primaancora che agli eserciti, alla fisica: una disciplina dipunta nell’orizzonte scientifico settecentesco, chesenza macchinari di quel tipo non sarebbe in grado digiungere ad alcuna conoscenza certa delle forze nonpotendone misurare la quantità49. È facile rilevare lacorrispondenza tra gli esercizii della scienza militare egli argomenti delle dissertazioni che i “physici” del-l’Istituto pubblicheranno nei volumi degli atti accade-mici: la discussione intorno al principio e alla naturadella forza sprigionata dalla polvere da sparo determi-nerà, entro la stanza dell’architettura militare, un con-fronto teorico e sperimentale che da Vandelli e Casa-li, si allargherà non solo ai fisici e ai meccanici raziona-li, ma anche al chimico Bartolomeo Beccari, all’astro-nomo Petronio Matteucci e chiamerà in causa la«prima regula philosophandi» di Newton e la leggedella compressibilità dei gas di Mariotte50.

Anche il resoconto storico premesso ai volumidei Commentarii non dimentica, né marginalizza,l’architettura militare nel quadro dell’attività comples-siva dell’Istituto. È proprio nella sezione De rebus admilitarem architecturam pertinentibus del primo

134

Fig. 6 �Anonimo, Ritratto di Luigi

Ferdinando Marsili,

olio su tela, cm. 75 x 100,prima metà XVIII secolo.

Biblioteca Universitariadi Bologna

Marsili e, in basso a destra,

la pianta di una fortificazione.

Fulvio Simoni

Marsili catalogo seconda parte_Valleriani_ xp6 corretto.qxp 6-04-2012 14:05 Pagina 134

135

volume che la disciplina bellica è presentata nella suavalenza di «scientia militaris». Sorta di diario scienti-fico di quanto veniva prodotto e discusso a PalazzoPoggi – redatto in latino dall’efficacissimo segretariodell’Istituto e dell’Accademia delle Scienze, il fisicoFrancesco Zanotti e dal suo successore, SebastianoCanterzani51 – i volumi dei Commentarii si aprivanocon brevi descrizioni dei laboratori. È proprio dallasintesi di Zanotti, nel primo tomo, che si ricavanoindicazioni precise e affidabili in ordine all’assetto ealla disposizione dei «capitali studiosi» entro il «vaso»dell’architettura militare. Si apprende che le tavolelignee rappresentanti tutti i modelli («formae») perfortificare le cittadelle erano appese alle pareti, men-tre, frapposti a queste, erano esposti trofei asiatici,lance e scudi legati insieme, frecce e archi, faretre. Aun livello inferiore erano invece disposti pezzi di arti-glieria e armi di ogni tipo facilmente amovibili dagliaffusti o dai ripiani sui quali venivano allocati. Nelmezzo della stanza campeggiava il plastico rappre-sentante l’assedio di una cittadella; l’utilità e quindi ilvalore di quel pezzo consisteva nella precisione dellariproduzione: nulla sembra essere più vicino alla real-tà, commentava Zanotti. Non mancano infatti nellaricostruzione lignea né gli accampamenti dei soldatiche assediano, né i fossati, né i baluardi, né le posta-zioni delle artiglierie e neppure le molte e diverse gal-lerie con le quali solitamente le città assediate sonotenute in pugno e accerchiate52. Non è meno interes-sante della sottolineatura di tale precisione costrutti-va un’annotazione, di evidente sapore marsiliano, conla quale il rigoroso segretario dell’Istituto giustifica lapresenza, tra i materiali del laboratorio, di repertimilitari antichi, quasi un’irruzione – ma solo per unocchio inesperto o incolto – di materiale obsoleto epuramente spettacolare, tra i reperti della «scientiamilitaris». Zanotti si riferiva ai materiali militariaggiunti nel 1743, a seguito dell’acquisizione da partedell’Istituto delle collezioni Aldrovandi e Cospi53. Sitrattava effettivamente di armi, per lo più antiche, damolto tempo uscite dall’uso e, come tali, inservibili ascopi didattici: «molte spade e pugnali di un’eleganzaperfetta, mazze di ferro e altri modelli di armi daiquali si desume quale fosse l’antica tecnica di combat-timento»; inoltre corazze e scudi in ferro, legno,cuoio, archi, armi da getto, balestre, e ancora antichiflauti, trombe e corni «con i quali veniva scatenatol’impeto militare»54. Un’aggiunta, annotava il redatto-re dei Commentarii, che poteva risultare più di forma

che di sostanza, in quanto associava a uno strumen-tario rigorosamente scientifico, aggiornato e utile,oggetti degni di menzione «più per la loro bellezzache per la loro utilità». Ma l’incremento non andavaletto solo in quel senso. Precisava Zanotti: «Sappiamobene che la più recente arte del combattere, nata dap-prima in Italia e poi coltivata dai francesi, irride le atti-vità e le prove di quella antica. E tuttavia rideremmo

� Fig. 7 Annibale Porroni, Trattato

universale militar moderno,

In Venezia, per FrancescoNicolini, 1676. BibliotecaUniversitaria di Bologna

Scuola d’artiglieria, laboratorio scientifico, museo delle meraviglie

Marsili catalogo seconda parte_Valleriani_ xp6 corretto.qxp 6-04-2012 14:05 Pagina 135

meno se ponessimo mente al fatto che questa [scien-za più moderna] è scaturita da quella [antica] e cheda quella [antica] sono derivate tanto importanti vit-torie e tanto grandi imperi»55. Non era solo la diplo-mazia del segretario costretto a blandire il Senato cit-tadino e i munifici donatori per garantire la sopravvi-venza dell’Istituto in un clima complessivamentepoco favorevole allo sviluppo del sapere scientifico.La profondità storica che il repertorio antico introdu-ceva diventava un valore aggiunto più che un limite:ciò deve bastare ad ammettere – proseguiva il segre-tario – che «va tributato qualcosa non solo a ciò cheè di immediata utilità, ma anche a ciò che serve aconoscere e a sapere»56.

Nel 1744 veniva invece registrata l’acquisizionedei due schemi («formae») teorici di Von Herbort perla fortificazione delle cittadelle. Si trattava di un donofatto all’Istituto da un anonimo benefattore: «le vocisono incerte e questo basta ad attestare che colui cheli ha procurati non desideri essere nominato. Perciòpasso oltre per non fargli torto»57.

È ancora il segretario a parlare di una vera e pro-pria rifondazione del complesso di Palazzo Poggi,propiziata dall’elezione al soglio pontificio del cardi-nale arcivescovo, bolognese di nascita, ProsperoLambertini. Non vi è dubbio che nel 1745 si realizza-va un ideale passaggio di testimone tra il primo fon-datore, Marsili, e l’influente e munifico protettore chel’istituzione di Palazzo Poggi riconosceva in papaLambertini. E Benedetto XIV, già interlocutore diMarsili nei difficili anni della fondazione, riprendeval’opera proprio là dove il generale era stato costretto alasciarla incompiuta; e lo faceva con metodo, quasiriprendendo in mano quel Memoriale che Marsili gliaveva trasmesso nel 1725 quando il cardinale bolo-gnese, allora vescovo di Teodosia, era stato incaricatodalla Santa Sede di mediare nella controversia tra ilgenerale e il Senato cittadino58 . Tra i tanti disordiniche il fondatore aveva lamentato, quelli che interessa-vano l’architettura militare erano per così dire veniali,al confronto delle carenze che pregiudicavano la fun-zionalità dei laboratori della fisica, della chimica, o il«vaso della libreria». Quindi gli interventi di ProsperoLambertini si indirizzarono principalmente ad altrisettori; tuttavia, nel decennio 1745-1755, fu Benedet-to XIV a dotare le sale dell’architettura militare dinuove armi («cinque lance affusolate, leggere e nontanto lunghe, di provenienza americana, che sembre-rebbero adatte più al gioco che non al combattimen-

to, non fosse che hanno le punte particolarmentepericolose, una delle quali, si dice, avvelenata»59) e apromuovere vuoi direttamente, vuoi con l’esempio,ulteriori donazioni. Tra queste, quella di GerolamoLegnani, «nobilissimo cavaliere» legato al pontefice,che offrì all’Istituto alcuni modelli di artiglieria checonservava in casa propria: «piccoli di dimensioni,ma di estrema precisione quanto a forma e propor-zioni»60.

A questo punto il lascito marsiliano e le successi-ve aggiunte dovettero creare un’impressione di con-fusione e di casualità, determinata dall’affastellamen-to di armi di epoche diverse e di disomogenea prove-nienza, che rischiava di minare il rigore auspicato dalfondatore e garantito dai professores di Palazzo Poggi.Il clima più favorevole rispetto al passato, determina-to dal papato di Benedetto XIV, consentì all’Istituto diriconsiderare l’allestimento di spazi e laboratori. Apartire dal 1745 tutte le armi, i modelli, le tavole e iplastici poterono essere trasferiti in una stanza piùgrande. Gregorio Casali, allora responsabile del labo-ratorio, organizzò i materiali del laboratorio «secon-do una disposizione consona all’uso e al gusto». E sic-come la tecnica militare – annotava ancora il redatto-re dei Commentarii – riguarda principalmente dueordini di questioni, come i soldati possano attaccare ilnemico e come possano respingerne l’attacco, Casalistabilì di dividere lo spazio in due parti, l’una dedica-ta allo studio degli attacchi, l’altra all’organizzazionedelle tattiche di difesa. Così entro un medesimo vanocollocò tutte le armi, le artiglierie e le lance, con lequali i nemici sono aggrediti; nell’altro gli esemplari difortificazioni che servono a respingere gli attacchinemici61. Poi lo stesso Casali, nel 1752, suggerì unapiù funzionale esposizione delle tavole delle fortifica-zioni e anche delle altre suppellettili.

[Nella stanza] ove d’ordinario si suol leggere ascolari, vi starebbero assai bene allocate tutte letavole che quest’arte insegnano, ed in buonasimetria [sic] appesi alle pareti di questa li varisistemi di fortificazione, ed altri sistemi di similsorta, in guisa però che tutto quello che fosse aimuri appicato [sic] non potesse essere guastodalla folla o dagli urti o dalla indiscrezione dellepersone che quivi concorressero, ma che perònon fosse posto a tale altezza che non chiara edistintamente si vedesse, e nel mezzo porrei legran tavole su cui sono pur posti i modelli di for-

136

Fig. 8 ��Francesco de’ Marchi, Della

architettura militare del capitanio

Francesco De’ Marchi, bolognese,

gentil’huomo romano, libri III,

in Brescia, presso CominoPresegni, ad istanza di

Gasparo dall’Oglio, 1599

Dedica in latino, incisa su

disegno di Leone Pallavicino,

firmata dall’editore Gaspare

dall’Oglio, a Vincenzo Gonzaga

(1562-1612), duca di Mantova

e di Monferrato. La dedica è

incisa dentro un fregio composto

di emblemi militari, panoplie,

artiglierie, strumenti musicali.

Fulvio Simoni

Marsili catalogo seconda parte_Valleriani_ xp6 corretto.qxp 6-04-2012 14:05 Pagina 136

137

tificazioni, ed intorno alle quali d’ordinario suolstarvi la scolaresca ad udire le lezioni, le qualiinfine contornar si potrebbero con pulite pancheper comodo maggiore della scolaresca sudetta[sic]62.

Nella stessa relazione, il professore di architetturamilitare proponeva di proteggere adeguatamente imodelli di cannoni, le armi e i trofei per riuscire asconfiggere quei due nemici «che alcune volte cihanno danneggiato, voglio dire la rugine [sic] e lemani rapaci». Casali ci offre una testimonianza vividae diretta dell’attività dell’Istituto in un momento diparticolare vitalità dei laboratori frequentati da un

pubblico numeroso: grande attenzione alla didattica,certo, e alla comodità degli studenti, ma anche allaconservazione delle opere e degli strumenti esposti,da preservare contro danneggiamenti, usura e furti.

Nel resoconto di Giuseppe Angelelli, pubblicatonel 1780, l’ordine, la forma e la fisionomia della Stan-za dell’architettura militare non sembrano variaresostanzialmente. Si dà comunque conto dell’acquisi-zione delle tavole di legno colorate, tuttora esistenti,di D’Azin e di Vauban che si aggiungevano ai duemodelli di Von Herbort e a quelli donati da Marsili.L’autore dell’opuscolo non mancava di elogiare la ric-chezza della stanza, adornata di armature «antichissi-me», di «molti trofei venuti dall’Asia, aste e fucili lega-

Scuola d’artiglieria, laboratorio scientifico, museo delle meraviglie

Marsili catalogo seconda parte_Valleriani_ xp6 corretto.qxp 6-04-2012 14:05 Pagina 137

ti insieme, tramezzati da frecce, turcassi di barbaraforma ed uso, spade, mazze e coltelli moltissimi a per-fezion lavorati, dà quali la vetusta maniera di guerreg-giar si conosce». L’Angelelli non esitava a descrivere imirabilia rappresentati da alcune armi come stru-menti «che la malizia dell’uomo seppe trovare coninvenzione diabolica per uso delle private nimicizie,della vendetta, della frode» 63.

Alla luce di queste testimonianze sembra assodatocome la Stanza dell’architettura militare – al pari dellealtre allestite nei locali di Palazzo Poggi – abbia conser-vato solo in parte l’assetto impostato da Marsili, con ilcorredo di modelli teorici di fortificazioni e di plastici,di armi bianche e da fuoco, di modelli e di tavole di arti-glieria, e cioè con una strumentazione destinata all’atti-vità eminentemente didattica dell’Istituto. Con buonapace della giustificazione “storica” addotta dal segreta-rio Zanotti nelle pagine dei Commentarii, le successivedonazioni e integrazioni – soprattutto le armi anticheprovenienti dalla collezione Cospi – accentuaronol’aspetto esornativo, esteticamente ragguardevole emuseograficamente attrattivo della collezione. Così,pur non perdendo completamente l’impianto scientifi-co voluto dal fondatore, la stanza militare assunse nelcorso del secolo l’aspetto di una sala d’armi antiche edesotiche, in grado di sollecitare nei visitatori la passioneper l’oggetto curioso – tanto più affascinante in quantostrumento di morte – ma costretta a ridurre, di conse-guenza, il rigore scientifico e la funzione didattica origi-naria. La compresenza di modelli di fortificazioni e diarmi da giuoco guerresco e da parata, di tamburi, difrecce e di faretre, sembrava accondiscendere a ungusto decorativo barocco per la ridondanza e per la giu-stapposizione di elementi eterogenei. Certo, la trattati-stica militare restava il modello della galleria militare.Ma così come sono descritti nei documenti dell’ultimaparte del secolo, disposti a mo’ di trofei e sottratti a unvalore d’uso immediato, i materiali della collezionemimavano con fedeltà le illustrazioni inserite comecorredo decorativo nelle opere di argomento militaresei-settecentesche64, mentre ciò che Marsili avevaintuito e auspicato realizzare era un laboratorio chepotesse sostituire o corrispondere alla dimensione, pro-priamente teorica, del trattato militare.

In questa progressiva metamorfosi della stanzaMarsili avrebbe riconosciuto il prevalere dell’appa-renza sulla sostanza scientifica dell’istituzione bolo-gnese65. Si trattava, più semplicemente, della lenta mainevitabile trasformazione di un laboratorio, figlio del

proprio tempo, in un museo destinato a conservarememoria di un sapere che cresceva a ritmi incalzantie costringeva a una rapida senescenza ciò che primaera apparso modernissimo66.

NNoottee

1 La miniatura è conservata in Archivio di Stato di Bologna(ASB), Archivio degli Anziani, Insignia degli Anziani Consolidal 1530 al 1796, vol. XIII, c. 140. Per un’analisi iconograficadell’immagine di Scarselli cfr. ANNARITA ANGELINI, AnatomieAccademiche III. L’Istituto delle Scienze e l’Accademia, Bolo-gna, Il Mulino, 1993, pp. 96-110. Più in generale cfr.: WALTERTEGA, Mens agitat molem, in Scienza e letteratura nella cultu-ra italiana del Settecento, a cura di RENZO CREMANTE e WAL-TER TEGA, Bologna, Il Mulino, 1984, pp. 65-108.

2 EMILIA CALBI, Palazzo Poggi e i viaggiatori stranieri, inPalazzo Poggi: da dimora aristocratica a sede dell’Universitàdi Bologna, a cura di ANNA OTTANI CAVINA, Bologna,Nuova Alfa Editoriale, 1988, p. 212.

3 BERNARD LE BOVIER DE FONTENELLE, Éloge du Comte Marsi-gli [1730], in IDEM, Éloges, 2 voll., Paris, Salmon Libraire-Édi-teur, 1825, vol. II, pp. 267-280, a p. 277: «On croit voirl’Atlantide du chancellier Bacon exécutée, le songe d’unsavant réalisé»; cfr. MARTA CAVAZZA, La ‘Casa di Salomone’realizzata?, in I materiali dell’Istituto delle Scienze, a cura diANDREA EMILIANI, Bologna, Clueb, 1979, pp. 42-54.

4 GABRIEL FRANÇOIS COYER, Voyage d’Italie et de Hollande,Paris, chez la veuve Duchesne, 1775, vol. I, pp. 90-98.

5 Cfr. Le Costituzioni dell’Istituto delle Scienze, eretto in Bolo-gna sotto li 12 Dicembre 1711, in Atti legali per la fondazio-ne dell’Istituto delle Scienze, Bologna, Nella Stamperia Bolo-gnese di San Tommaso d’Aquino, 1728 [Ristampa anastati-ca: Bologna, Clueb, 1981, si veda il cap. V, art. 2], e ASB,Assunteria d’Istituto, Diversorum, b. 9, Leggi dell’Accademiadelle Scienze dell’Istituto, art. XVIII. Nel corso del Settecen-to anche altri principi visitarono l’Istituto: l’elettore di Bavie-ra e futuro imperatore Carlo VI, quello di Colonia e l’impe-ratore Giuseppe II: cfr. MARTA CAVAZZA, Le Camere del-l’Istituto delle Scienze, in I luoghi del conoscere, Milano,Amilcare Pizzi editore, 1988, p. 38.

6 MARTHA POLLAK, Cities at war in early modern Europe,New York, Cambridge University Press, 2010, pp. 61-62.

7 Così Niccolò Tartaglia chiama la balistica interpretata secon-do i principi della geometria e della meccanica, cfr. NovaScientia, Venezia, per Stephano da Sabio, 1537.

8 LAURENCE STERNE, The Life and Opinions of Tristram Shan-dy, Gentleman, 1759-1766, vol. II, cap. 3; trad it.: La vita e leopinioni di Tristram Shandy gentiluomo, Milano, Mondado-ri, 1974, p. 66.

9 L’episodio cui fa riferimento Sterne è quello in cui il curatoe il barbiere del paese in cui il protagonista vive entranonella casa di Don Chisciotte, già partito per le sue avventu-re, e vi trovano un’intera biblioteca di libri sulla cavalleria:titoli come, Olivante di Laura, Cavaliere Platir, Specchiodelle imprese cavalleresche, Il cavaliere della croce, Storia delfamoso cavaliere Tirante il Bianco, ecc. tutti ritenuti “tossici”e responsabili delle allucinazioni e dell’alienazione mentaledell’hidalgo Alonso Chisciano, futuro Don Chisciotte, per

138

Fulvio Simoni

Marsili catalogo seconda parte_Valleriani_ xp6 corretto.qxp 6-04-2012 14:05 Pagina 138

139

inseguire i suoi ideali cavallereschi. Il curato e il barbiereavrebbero poi commentato i libri a uno a uno, li avrebberogettati dalla finestra in un cortile e lì successivamente bru-ciati. Cfr. parte I, cap. VI di MIGUEL DE CERVANTES, Don Chi-sciotte della Mancia, Torino, Einaudi, 1994, pp. 53-60.

10 LUIGI FERDINANDO MARSILI, Autobiografia, a cura di EMILIOLOVARINI, Bologna, Zanichelli, 1930, p. 6.

11 Ivi, p. 7. 12 Sul concetto di onore, sulla sua inerzia e sulla latenza anche

durante l’Ancien régime di valori feudali come parte costitu-tiva dell’ideologia nobiliare cfr. CLAUDIO DONATI, L’idea dinobiltà in Italia. Secoli XIV-XVIII, Roma-Bari, Laterza,1988; sul caso bolognese e in particolare sull’articolazione esulle prerogative del patriziato cittadino cfr. GIANCARLOANGELOZZI e CESARINA CASANOVA, Essere cittadini a Bolo-gna, in Storia di Bologna, vol. 3, Bologna nell’Età moderna(secoli XVI-XVIII), I - Istituzioni, forme del potere, economiae società, a cura di ADRIANO PROSPERI, Bologna, BononiaUniversity Press, 2008, pp. 271-333; inoltre, sull’area venetae in particolare su Padova, città dove studiò Marsili, cfr.PIERO DEL NEGRO, L’Accademia Delia e gli esercizi cavallere-schi della nobiltà padovana nel Sei-Settecento, in Il gioco e laguerra nel secondo millennio, a cura di PIERO DEL NEGRO eGHERARDO ORTALLI, Treviso-Roma, Viella, 2009, pp. 35-67.

13 ANDREA GARDI, Luigi Ferdinando Marsili: come si organizzala propria memoria storica, in La politica, la scienza, le armi.Luigi Ferdinando Marsili e la costruzione della frontiera del-l’Impero e dell’Europa, a cura di RAFFAELLA GHERARDI, Bolo-gna, Clueb, 2010, pp. 237-264.

14 MARSILI, Autobiografia, cit., p. 6.15 MARSILI, A tutti gli ordini della città di Bologna, in Atti lega-

li, cit., p. IV.16 Le accademie militari, le istituzioni cioè preposte alla for-

mazione e all’addestramento degli ufficiali e dei tecnici mili-tari promosse dallo Stato, ebbero una lunga gestazione.Dopo i primi tentativi seicenteschi, soprattutto a operadella monarchia francese, di fatto iniziarono a svilupparsinel Settecento e spesso addirittura nell’Ottocento: DELNEGRO, Le scuole militari e tecniche, in Le università dell’Eu-ropa. Dal Rinascimento scientifico all’età dei Lumi, Milano,Silvana Editoriale, 1992, pp. 129-145.

17 Cfr. FABIO MARTELLI, Generali italiani a Vienna tra scienzanuova, empirismo e ideali assolutistici, in GHERARDI, La poli-tica, la scienza, le armi, cit., pp. 45-100, in part. p. 75 sgg.; piùin generale, sulla trasformazione scientifica del mestiere dellearmi: ALESSANDRO BARBERO, La guerra in Europa dal Rinasci-mento a Napoleone, Roma, Carocci, 2003, pp. 59-82; FRANCOCARDINI, Quella antica festa crudele. Guerra e cultura dellaguerra dal Medioevo alla Rivoluzione francese, Milano, Mon-dadori, 1995, pp. 237-280; DEL NEGRO, Guerra ed eserciti daMachiavelli a Napoleone, Roma-Bari, Laterza, 2001, passim.

18 AMELIO FARA, La città da guerra, Torino, Einaudi, 1993;CHRISTOPHER DUFFY, Siege Warfare. The Fortress in the EarlyModern World. 1494-1660, London, Routledge, 1979; IDEM,Fire & Stone. The Science of Fortress Warfare. 1660-1860,Edison, Castle Books, 2006; POLLAK, Cities at War, cit.

19 GEOFFREY PARKER, The military revolution. Military innova-tion and the rise of the West, Cambridge, Cambridge Uni-versity Press, 1986 (trad. it. La rivoluzione militare, Bologna,Il Mulino, 1999, p. 69). La categoria di “Rivoluzione milita-re” fu adottata nel 1954 dallo storico Michael Roberts e suc-

cessivamente perfezionata da Parker: cfr. MAHINDER S. KIN-DRA, The “Trace Italienne” and the Military Revolutionduring the Eighty Years War, 1567-1648, in “The Journal ofMilitary History”, 57 (July 1993), pp. 431-446; cfr. anche Themilitary revolution debate. Readings on the military transfor-mation of early modern Europe, ed. by CLIFFORD J. ROGERS,Boulder-San Francisco-Oxford, Westview Press, 1995; suiriflessi italiani del dibattito storiografico cfr. LUCIANO PEZ-ZOLO, La rivoluzione militare: una prospettiva italiana1400-1700, in ALESSANDRA DATTERO e STEFANO LEVATI,Militari in età moderna. La centralità di un tema di confine,Milano, Cisalpino, 2006, pp. 15-62.

20 JOHN STOYE, Marsigli’s Europe, 1680-1730. The life andtimes of Luigi Ferdinando Marsigli, soldier and virtuoso,New Haven-London, Yale University Press, 1994, pp. 238-252; inoltre, DEL NEGRO, Luigi Ferdinando Marsili e le armessavantes nell’Europa fra Sei e Settecento, in GHERARDI, Lapolitica, la scienza, le armi, cit., pp. 101-145.

21 MARTIN BARROS, NICOLE SALAT e THIERRY SARMANT, Vau-ban. L’intelligence du territoire, Paris, Éditions NicolasChaudun et Ministère de la Dèfence, 2006, in part. pp. 58-59: l’attacco alla fortezza di Alt Breisach venne concentratosul fronte dell’Alto Reno, che Vauban conosceva bene peraverlo rinforzato nel 1673. Lo scrittore inglese Jerome K.Jerome, in un suo fortunato romanzo, a proposito di Brei-sach, scrisse: «Anticamente Alt Breisach, una fortezza roc-ciosa col fiume ora da un lato ora dall’altro […], come resi-denza, deve aver attirato soltanto gli amanti di novità edemozioni. Quali che fossero i contendenti, quale che fossela ragione della guerra, Alt Breisach era obbligata ad entrar-ci. Tutti l’assediarono, molti la conquistarono, e quasi tutti lapersero di nuovo: nessuno parve capace di conservarla. Achiunque appartenesse e qualunque cosa fosse, l’abitante diAlt Breisach non aveva assolutamente certezza. Un giornoera francese, e poi, prima che avesse potuto imparare abba-stanza francese da pagare le tasse, eccolo austriaco. Mentrecercava di scoprire che occorreva per essere un buonaustriaco, trovava di non essere più austriaco, ma tedesco,benché non sapesse precisamente che specie precisa ditedesco fra la dozzina che ce n’era». Cfr. JEROME K. JEROME,Three men on the bummel, Bristol, J.W. Arrowsmith, 1900,cap. XII (trad. it. Tre uomini a zonzo, Roma, NewtonCompton ed., 2000, p. 322). Devo questa segnalazione alladott.ssa Ilaria M. Romilio.

22 Informazione di Luigi Ferdinando Marsili sopra quanto gli èaccaduto nell’affare della resa di Brisacco, s.l. né d. [ma 1705]e anche Aggiunta di alcune scritture in sua difesa, s.l. né d.[ma 1705].

23 Con il termine “architettura militare” all’epoca non venivaintesa solamente l’architettura di ambito militare, ovvero lascienza di fortificare le città. Aveva invece un’accezione piùampia, attorno alla quale vertevano discipline divenute utilialla scienza della guerra, come la geometria, teorica e appli-cata, la cartografia, la meccanica e la balistica.

24 MARSILI, Parallelo dello Stato Moderno della Università diBologna con l’altre di là de’ Monti, in ANGELINI, AnatomieAccademiche III, cit., pp. 470-471.

25 Oltre al primo Instrumentum donationis (1711), pubblicatoin Atti legali per la fondazione dell’Istituto delle Scienze, sivedano i seguenti inventari manoscritti: ASB, Assunteriad’Istituto, Diversorum, b. 11, fasc. 1, Donativi fatti alla Stan-

Scuola d’artiglieria, laboratorio scientifico, museo delle meraviglie

Marsili catalogo seconda parte_Valleriani_ xp6 corretto.qxp 6-04-2012 14:05 Pagina 139

za Militare dell’Instituto delle Scienze (contiene acquisizionidatate 1714 e quindi permette di stabilire le acquisizioninegli anni 1712-14); ASB, Assunteria d’Istituto, Diversorum,b. 11, fasc. 1, Nota di varie cose accresciute alla stanza milita-re dopo l’inventario stampato (redatto nel 1717, segnala leacquisizioni datate 1714-1716); ASB, Assunteria d’IstitutoDiversorum, b. 7, fasc. 5, s.t. [Pluria+capitalia] (registrazionedel 1716 delle donazioni marsiliane ulteriori rispetto a quel-le pubblicate nell’Instrumentum donationis; la sezione relati-va all’architettura militare è curata da Ercole Corazzi ed èutile a chiarire la composizione e la funzione di alcuni ogget-ti e tavole).

26 BUB, ms. Marsili, 2013, Eminentissimo e ReverendissimoPrencipe, pubblicato da ANGELINI, Anatomie AccademicheIII, cit., p. 484.

27 FILIPPO CAMEROTA, Le scienze della guerra, in Storia d’Italia,Guerra e pace, 27, Il mestiere delle armi: da cavalieri a solda-ti, Torino, Einaudi, 2002, pp. 169-197.

28 DEL NEGRO, Da Marte a Clio. I musei militari italiani dalleorigini alla Grande Guerra, in «Museo Storico Italiano dellaGuerra», Annali, n. 3 (1994), pp. 5- 24.

29 NICHOLAS FAUCHERRE, GUILLAUME MONSAINGEON eANTOINE DE ROUX, Les plans en relief des places du Roy,Paris, Èditions du Patrimoine, 2007.

30 DEL NEGRO, Da Marte a Clio, cit.31 La descrizione più completa è quella manoscritta conserva-

ta in Biblioteca Universitaria di Bologna (BUB), ms. Marsi-li, 85, H, fasc. 7, Index; l’Index non è firmato né datato; ècomunque redatto in una data compresa tra il 1717 e il1744: agli strumenti registrati nell’Instrumentum donationis(1711) aggiunge tutti gli oggetti acquisiti fino al 1716 e altriche non sono segnalati in quei repertori; non segnala però idue schemi di Herbort acquisiti nel 1744; di particolare uti-lità in quanto distingue gli esemplari che non vennerodonati da Marsili. Le aggiunte rispetto alla prima donazio-ne del 1711 corrispondono a quanto registrato nelleseguenti carte: ASB, Assunteria d’Istituto, Diversorum, b.11, fasc. 1, Donativi fatti alla Stanza Militare dell’Institutodelle Scienze (segnala acquisizioni datate 1714 e quindi per-mette di datare le acquisizioni agli anni 1712-14); ASB,Diversorum, b. 11, fasc. 1, Nota di varie cose accresciute allastanza militare dopo l’inventario stampato (redatta nel 1717,segnala acquisizioni datate 1714 e 1716); ASB, Assunteriad’Istituto, Diversorum, b. 7, fasc. 5, s.t. [Pluria capitalia]registrazione del 1716 delle donazioni marsiliane ulterioririspetto a quelle pubblicate nell’Instrumentum donationis; lasezione relativa all’architettura militare è curata da ErcoleCorazzi ed è utile a chiarire la composizione e la funzionedi alcuni oggetti e tavole.

32 L’espressione è di Marsili, Lettera a Lelio Trionfetti (1711), inAlcune lettere inedite del Generale Conte Luigi FerdinandoMarsili al Canonico Lelio Trionfetti per la fondazione del-l’Istituto delle Scienze, a cura di GIAN GIUSEPPE BIANCONI,Bologna, Tipografia Sassi, 1849, pp. 31-32. Il lascito librariosi trova nell’Instrumentum donationis, cit., Pinax librorum.Piero del Negro ha recentemente espunto dall’insieme deilibri donati da Marsili quelli di argomento militare: cfr. DELNEGRO, Luigi Ferdinando Marsili e le armes savantes nel-l’Europa, cit., pp. 127-145.

33 Sulla descrizione delle singole parti della collezione diarchitettura militare donata da Marsili si vedano in questo

stesso volume, i saggi di: Silvio Leydi, sulle tavole e sui pla-stici delle fortificazioni, di Gianni Renato Ridella, suimodelli e sulle tavole a tempera di pezzi d’artiglieria, diMark D’Apuzzo, sulla collezione di armi bianche e di armida fuoco, oggi esposta al Museo Civico Medievale di Bolo-gna, e di Maria Cristina Bacchi, sul lascito librario conserva-to alla Biblioteca Universitaria di Bologna.

34 BUB, ms. Marsili, 2013, Istruzione finale al Signor BiagioAntonio Ferrari per la riduzione e regolamento migliore del-l’Instituto, (1726), ms. Marsili, 2013, pubblicata da ETTOREBORTOLOTTI, La fondazione dell’Istituto e la Riforma dello«Studio» di Bologna, in Memorie intorno a Luigi FerdinandoMarsigli, Bologna, Zanichelli, 1930, pp. 406-419.

35 I modelli lignei di fortificazioni sono prodotti in legno diabete rosso e pioppo e tutti monocromatici; i 39 esemplaricensiti nell’Instrumentum donationis hanno tutti il medesi-mo formato (in larghezza 2 piedi e 8 once in lunghezza 1piede e 7 once), tranne una che è lunga 5 piedi e ha il lato di2 piedi e mezzo; a questi si aggiungono le tre maquettespoligonali: il Forte Urbano, la roccaforte di Breisach e unatavola lignea che illustra la tecnica di assedio a una città; latecnica e i colori delle tempere a grandezza naturale sonosempre i medesimi e i 18 disegni a tempera su carta monta-ti su cornici in legno hanno la lunghezza di 9 piedi; i model-li tridimensionali dei pezzi di artiglieria sono tutti in metal-lo (qualche volta in bronzo, più spesso in ottone); cfr. BUB,ms. Marsili, 85, H, fasc. 7, Index.

36 MARSILI, Lettera ... scritta da Brisacco in data 20 marzo 1703al Sig. Canonico Trionfetti, in GIOVANNI FANTUZZI, Memoriedella vita del Generale Co. Luigi Ferdinando Marsili, Bolo-gna, per Lelio della Volpe impress. dell’Istituto delle Scien-ze, 1770, p. 308.

37 Sui modelli, sulla loro pervasività, varietà e ubiquità nel Set-tecento cfr. Models. The third dimension of Science, ed. bySORAYA DE CHADAREVIAN and NICK HOPWOOD, Stanford,Stanford University Press, 2004, in particolare i saggi diRENATO G. MAZZOLINI, Plastic anatomies and Artificial Dis-sections, pp. 43-70 e di SIMON SCHAFFER, Fish and Ships:Models in the Age of Reason, pp. 71-105. Secondo FrancoFarinelli è «impossibile comprendere il marsiliano Istitutodelle Scienze senza il ricorso al corto circuito recursivoimposto ai modelli»: FRANCO FARINELLI, La Camera di Geo-grafia e Nautica, in I luoghi del conoscere, cit., p. 73.

38 Cfr. il saggio di Silvio Leydi in questo stesso volume. Inoltre:SILVIO LEYDI, La Stanza dell’Architettura Militare, in I luoghidel conoscere, cit., pp. 63-71; FARA, Il sistema e la città. Architet-tura fortificata dell’Europa moderna dai trattati alle realizza-zioni 1464-1794, Genova, Sagep Editrice, 1989, pp. 115-148.

39 BUB, Fondo Marsili, ms. 2013, Eminentissimo e Reverendis-simo Prencipe [card. Origo] pubblicato in ANGELINI, Anato-mie Accademiche III, cit., p. 484.

40 MARSILI, Per la provvista dei Professori, pubblicato in BOR-TOLOTTI, La fondazione dell’Istituto, cit., pp. 70-71.

41 MARSILI, Lettera al Sig… in difesa delli soldati stimati barba-ri dal volgo, BUB, ms. Marsili, 54, cc. 399-400.

42 MARSILI, Per la provvista dei Professori, cit., pp. 70-71.43 MARSILI, A tutti gli ordini della città di Bologna, in Atti lega-

li, cit., p. IV.44 Del Negro ipotizza che il matematico e ingegnere militare

Simon Stevin (1548-1620) potrebbe essere stato l’ispiratoredi Marsili. Stevin fu collaboratore di Maurizio d’Orange

140

Fulvio Simoni

Marsili catalogo seconda parte_Valleriani_ xp6 corretto.qxp 6-04-2012 14:05 Pagina 140

141

Nassau, e nel 1600 aveva fondato a Leida una scuola di inge-gneria, ritenendo che l’aspetto tecnologico avesse acquisitoun’importanza decisiva nelle guerre dell’epoca: DEL NEGRO,Luigi Ferdinando Marsili e le armes savantes, cit., p. 107.

45 MARSILI, Parallelo, cit., p. 464.46 Ibidem.47 ASB, Assunteria d’Istituto, Diversorum, b. 15, contiene le

sintesi dei programmi annuali dell’insegnamento (gli eserci-zii) nella Camera dell’architettura militare.

48 Archivio dell’Accademia delle Scienze di Bologna, Registrodegli Atti, tit. I.

49 Nel tomo V, Pars altera, dei Commentarii, Casali pubbliche-rà gli esiti di delle prove sperimentali alle quali sottopose lamachinula in una memoria dal titolo De Machinula quadamad projectilium teoria per experimenta probanda, pp. 71-80.

50 Nel IV tomo dei Commentarii, Vandelli pubblicherà unopuscolo De pulvere pyrio (pp. 106-119); nel tomo V, Parsaltera, Casali pubblicherà due memorie De vi pulveris pyriiper machinas dimidienda (pp. 345-356) e De ictu pulveripyrii (pp. 357-371). Del dibattito suscitato e delle voci che loanimarono dà notizia Francesco Zanotti nel commentariopubblicato nel tomo V, pp. 126-127.

51 Zanotti redigerà i primi cinque tomi dei Commentarii; itomi 6 e 7 saranno dati alle stampe dal suo successore nelruolo di segretario, Sebastiano Canterzani. L’Accademiadelle Scienze, luogo della discussione e della corrisponden-za scientifica con altre sedi del sapere settecentesco, aveva lapropria sede entro il “complesso” di Palazzo Poggi; formal-mente distinta dall’Istituto – cioè dalla teoria delle stanze-laboratorio nelle quali avveniva la produzione effettiva dellaricerca – in quanto sede di confronto e di dibattito in ordineai risultati raggiunti, l’Accademia scientifica si collegavadirettamente all’attività dei laboratori grazie al coordina-mento garantito dal segretario, unico per l’Istituto e per l’Ac-cademia, oltre che dal fatto che i professores responsabili deilaboratori (generalmente un responsabile e uno o due aiu-tanti per ogni laboratorio) erano anche socii dell’Accademia.

52 De Bononiensi scientiarum et artium Instituto atque acade-mia commentarii, t. I, Bologna, Ex Typographia Laeli aVulpe, 1731, p. 7.

53 La collezione di Ferdinando Cospi comprendeva varie armiche andarono ad arricchire la Stanza dell’architettura mili-tare: cfr. ASB, Assunteria d’Istituto, Diversorum, b. 13, n. 35,Inventario generale del Museo cospiano. Tra armature, col-telli, mazze, sciabole, spade, modelli di cannoni, si contano281 pezzi. Questo conteggio differisce da quello propostoda LIONELLO GIORGIO BOCCIA, L’armeria del Museo civicomedievale di Bologna, Busto Arsizio, Bramante Editrice,1991, p. 23, secondo cui i pezzi cospiani, nel 1743, sarebbe-ro ammontati a 270.

54 De Bononiensi scientiarum, cit., t. 2, pp. 23-24. 55 Ivi, p. 24.56 Ibidem.57 Ibidem.58 ASB, Assunteria d’Istituto, Diversorum, tit. I, b. 7, Illustrissi-

mo e Reverendissimo Signore, la minuta della memoria diMarsili è pubblicata da ANGELINI, Anatomie AccademicheIII, cit., pp. 487-505.

59 De Bononiensi scientiarum, cit., t. 3, 1755, p. 12.60 Ibidem.61 De Bononiensi scientiarum, cit., t. 4, p. 12.62 ASB, Assunteria d’Istituto, Diversorum, b. 11, fasc. 1, 1752.

Collocazione delle robbe di Architettura militare e dellememorie Marsigli e Marulli. Si tratta di una relazione nonfirmata, letta in Consiglio d’Istituto il 16 settembre 1752, maattribuibile a Gregorio Casali. Il Marchese Gregorio CasaliBentivoglio Paleotti fu Professore di Architettura militaredal 1750 al 1776. L’elenco dei professori che si avvicendaro-no in quell’insegnamento, nell’intero arco di vita dell’Istitu-to delle Scienze, è il seguente: Ercole Corazzi (1711-1720),Geminiano Rondelli (1720-1723), Castore Montalbani(1723-1732), Francesco Vandelli (1733-1750), GregorioCasali (1750-1776), Pietro Landi (1776-1798): cfr. ASB,Assunteria d’Istituto, Diversorum, b. 15, fasc. 66, 1799. Indi-ci cronologici dei presidenti, segretari, professori, bibliotecari- Gabinetto di Architettura militare.

63 GIUSEPPE ANGELELLI, Notizie dell’origine e progressi dell’Insti-tuto delle Scienze di Bologna e sue Accademie con la descri-zione di tutto ciò che nel medesimo conservasi nuovamentecompilate ed in questa ridotte per ordine, e comandamentodegl’illustrissimi, ed eccelsi signori senatori dello stesso Insti-tuto prefetti, Bologna, nell’Instituto delle Scienze, 1780, pp.148-149.