Luigi Einaudi: teoria economica e legislazione sociale nel testo delle Lezioni (text in italian

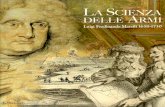

MEMORIE LUIGI FERDINANDO MARSILI

-

Upload

khangminh22 -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of MEMORIE LUIGI FERDINANDO MARSILI

1 0 GEN.

R. ACCADEMIA DELLE SCIENZE DELL’ ISTITUTO

DI B O LO G N A

MEMORIEINTORNO A

LUIGI FERDINANDO MARSILI

PUBBLICATE NEL SECONDO CENTENARIO DALLA MORTE

PER CURA DEL COMITATO MARSILI ANO

BOLOGNA

N IC O L A Z A N IC H E L L I

1930 - IX

R. ACCAD EM IA D E LLE SCIENZE D E L L ’ IS T ITU TO

DI BO LO G NA

MEMORIEISTORMi A

LUIGI FERDINANDO MARSILIPC SBUCATE KEL *IDC*«DO < KVTKNARlo DALLA M**KTK

PEB Ct-EA DEL CXiMrTATO MAKSIUAV»

BOLOOVA

N IC O L A Z A N IC H E L L I

Fino dal 1.92H, itrita aoirnnr adunanza pubblica tirila fttiiir Armdemta tiriir Scienze tirii ' istituto di Btdogna. ii Smatorr Luigi Nata, allora / residente, ricontata che fra pochi anni ti aarebbe compiuto it arcando acculo dalia morir di Luigi Ferdinando Morsili rd accrnnaca alt'obbligo, per l'Arcadrmta, di drgnamrntr atm memorare l'inMignr l'amo di azione e di atudio. chr, con aita comprendone scientifica e con larga munificenza, ideava r fondata un htituio in cui r Accademia veni eri a prendere fruito e chr ben prr*to veniva additato ad esempio e a modello dagli mdrnziati di tutta Rttropa. Acvicinandtm la data del tVntrnario, l'nttualr Presidenza riprendeva r faceva propria la iniziatica della Commemorazione, rd incaricata una ristretta (hmmisaione, scelta nel proprio •rno. di atudiare il migliore modo per l'Accademia di onorare la memoria del arcando tuo fondatore, di Quegli cui cmaa dece di potere eaarrr annoverata fra le più imagni. Venne proposto, e fu appr*/rato dall'Accademia nrila tua seduta plenaria dei 2t> maggio 192S, chr, fra altro, a» prnmuar a preparare pubblioaztom

m aM O t k r. M4MILI

che non arenami il carattere di banali scritti di orca- mone, ma che, per l ' ultrintero e sottanziale calore, rm u irro una tettimonmma duratura deir omaggio dell Accademia ; fra (pirite pnbbhrazioni. d»rette trovare patto un raggutirtleoole volume, cottituitn da una collana di Memorie rivolte ad illustrare le mttltrpHn farete della ¡Htlinlrica atti ritti del Mortili, e redatiìe dai più competenti eil autorevoli conemitori delle rane forme di questa attività. A questi ti indirizzò la Com- missione delegata dall'Arrademia, e tutti gli interpellati, o quoti, rispetterò volonterosi all' ap/tello, inviando la loro tnlda adesione e ponendoti tenia indugio al lavoro. K di questo la retro il presente volume offre il notrrole frutto: nonostante la ristrettezza del tempo, ben 16’ Memorie di egregi Autori prospettano, sotto i più cari punti di ritta, i molteplici aspetti delta figura del Mamh. Infatti, le prime quattrit Memorie lo ricorda net come soldato, sia nel rampo delle operazioni militari, sia in una detlorosa ben nota vicenda, sia come ulea- tare della difesa della sua regione natale e delle sponde adhatiehe. Altri lavttri pongontt im evidenza la tua conotrenza ilei mondo islamico, specie dal lato militare9 navale; altri mettono in rilievo le tue profonde cognizioni geografiche tanto speciali quanto generali; in altre Kgh apporr reme botanico, come archeologo ; uno studio esauriente fa conoscere le vicende che hanno accompagnato la creazione dell htttuto * la riforma dello studio ; dà motivo ad un brillante articolo I analisi di un opuscolo del Morsili mi Cafè; ad un altro

r a i r u K i « ! vti

lo istituzione di una tiam ¡tenti da Lui creata e che n è rena poi famumì. ( 'htutle questo ricco materiale una a entrata biblùigrafia.

I. Accademia, certa che il premente ridurne riceverà dii min ristretti circoli culturali una favorevole, sim- patini accoglienza, esprime la tua ricommcenza al l'apo del (tovemo, che ha concesso alla celebrazione l'alta tua adesione ed il ma patronato; agli Enti che hanno generomimente contribuito alle speme della pubblicazione e ctoè al Ministero della Educazione Nazionale, alla /'torinna di Bologna, al Comune di Bologna. al Consiglio hnocinciale dell * Economia. alla R. Università, alla H. Snuda d'Ingegneria, atta Cassa di Risparmio ; rende le più rive grazie agli egregi Autori che, non risparmiando fatica e cure, hanno data con tanto amore l ’ opera loro; »ente infine U dovere di encomiare nel modo più esplicito il lavoro indefesse» del ch.mo professor Albano Sorbelli che, in mezzo alle molteplici sue oceupazifjni. e con rara abnegazione, ha tanto efficacemente curato tutto ciò che si riferiva alla vasta e assulua corrispondenza cogli Autori e alla non facile preparazione materiale della pubblicazione.

f i P w f a l t» 4clU R Ae*»4»muk «U!t» S r « * i »

V i » Pnwt4c*«* d»i Comitato M m vIum

8. P t x m u L «

I.ilici IVrdlnfttido Marnili

H a * 41 goerra

r u v i H i

11 MufUI. 1« riri* della mi rariulf e frniil» atthltA.

raogionta rolla rapida prtmlow 41 acni umano aaprre r. an

rara fornito 41 una «pedale * prodigiosa larllnasiooe al km*

•tirre delle arai, aoa tardò. appena mirala al arrrlxlo 4 egll

Imperiali a «indiare od a reoderai ««allo eoo lo 41 quanto ai

era propoato «4 «Hfalla dai migliori in|ifnrrl e architetti

militari più la roga, del «oo tempo. la materia 41 forliflraxione,

on*le quadrar brne la ma tornir «olir maniere roal di dlfen

4rre. mar 41 aaaedlare plaur forti. In rapporto alle armi

41 offraa v 41 («Mi (11 altri mrati relativi all'lm piego tattico

d**lle truppe

( 1 4 do ♦ beo* notar «abito, gli é rbe il Maralll. in tolti i

«ooi ato4 i »olir ap«n> militari consultate. ramr chiaramente ri

aolta dalla pratica. non a'irrtgldlarr, come altri f«wo, «ugll

laaegnaowoti «ralaatiri, presentati aollo forma 41 m etodi, per

fortiftrarr ooa piarra e aarbr per al (aerarla, romr l'uv> 41

quel trmpo consiglia« a, ma traww ««Itanto «la qorata «perir 41

fortiAraaiooe teorica, alcool prlocipll imtoanrnil. appi Iran

4 oll parò raao per raao alle condirlo ni dei luoghi rollo «rapo,

beo intera. 41 «fruttarne le qoalità Inlrloaerbe. onde rendere

più «|»4 iti ed «Acori tanto I latori 41 dlfeaa. quanto 1 larari

41 u*edlo

A tal ftoe 11 M an lll r l t o lo la «oa attrnrlooe «opra quanto al era affermalo arile coaidette «coole oaxtonali 41 forllflca- rione derivate. come é noto. dall'arte Italiana Intorno alla qoale

2 MEMORIE INTORNO A L. V. MARSII.I

•l raggru|»parono i vari metodi e sistemi propugnati dagli ita (Uni, dai tedeschi, dagli olandesi e dai francesi.

('orni dalla scuola italiana, i cui maestri della Rinascenza affermarono le nuove forme difensive, apprese le caratteri ■tirile dei primitivi fronti bastionati, l'impiego dei rivellini e delle strade coperte con p iane d’armi di saliente e di rientrante, «Indiandone I particolari e ritmandone anche i plani di maggiore rilievo; egualmente dalla acuoia tedesca, che nacque dopo I* italiana, verso cioè 11 ’’ 500 „ ed ebbe più delle altre ra pillo sviluppo, a ragione delle guerre intestine sorte fra le famiglie regnanti e per opporsi alle invasioni turche, constatò l'adozione dei fronti tenagliati e delle cinte multiple; dalla scuola olandese, sorta con caratteri dipendenti dalle condizioni topografiche locali, rilevò il largo impiego di fossi acquei, i m eni per sottrarre te murature alla vista dell’ assediarne e ancora l ’ impirgo di linee di difesa successive per facilitare le comunicai ioni.

Finalmente dalla «cuoia francese, che si può considerare come la roatlnaaaione di quella italiana, poiché furono l nostri ingegneri che e re» seri» le fortificazioni la Francia, trasse par tifo delle nuove disposizioni d’ impiego dei bastioni, dell* intro- duaione dei roprtfacela. «Ielle tenaglie, delle traverse, delle opere addizionali e dei cosi detti metodi del Vauban, che ebbe campo di studiar* e di valutarne l ’ importanza pratica mente co » vedute, però meno scolastiche

Nella prevenzione che il fratto dei suoi »ind i, polirne srr vire mane norma d’ insegnamento alla girne«tò. «pectalmente appartenente alla c la w del nobili chiamati al arrvlxio della patria, il Marnili fere una Interessante raccolta di numerai piani di fo rin a r progettate e costruite dai p i« eminenti inge gneri militari di la tte le nazioni. facUitaadoae lo attuilo anche con modelli, eseguiti alla perftaioae

• • •

Venendo ora al sistemi di a «ned la re le piazar fortiicate, il Marsili. par convenendo eoa altri noaalal del ano tempo che, nella pluralità dei cari una piazza bene organizzata a difesa.

l m ju m x h x j • t- r . H t u t u c o m o ut a rm u u >

potrà capitolare «ola quaado «I cinga d 'M m ll» » «1 proceda para» a p u w , t r o n d o I metodi generalmente adottali, ta llarla quando forar poraiblle agire la »o d o più «pn llla rarrendoal drl bomba M ancato, a n y l lw la la plauui 41 aorpreaa, o anrhr atterrandola 41 rlra fona, è tempre II «lutrma prrfrrlb il* prr guadagnar tmipo » risparmiar* nomini r aialeriall.

Il Metodo di attaccare aaa p i**** fortr «Ufrmatlramentr fa concretato dal generale f r a ix w Vaahan. t e r » la w l t drl X V II raro lo, mrtodo. rW per quanto dtarurao pro* r roo tro, tena* generalmente adottato da tatti gli rrarritl ruropri Uno, al può dlrr. al trai pi noatrl a p i i p n r ia n m ir firn» all’ «d o lio a r drllr artiglieri* rigate. la quali Impanerò. di ronargurnia. uaorl a m i 41 dlfraa a quindi nuoto procedere prr g li arardl d rllr p iane forti,

Quando II Vautaaa peo pora II tuo m etodo, tuttr Ir pianu* fo t tigrate. la gmere, rrano protrU tr degli clementi di m i è erano aallr «ruote di fortlfiraxloal •urrimrdale, dorr II Mandil affinar largamente prr la m a prodigiosa erudizione.

KfTetti» aa*ente i prore« li menti dell'ataedio ai »tema tiro. rlral gono ad ua'rpora araal anteriore a quella drl Vauban; ed in fatti arila raron<la metà drl X V I arroto, «I rlntmgono trarre e»p iiH le circa II modo di arririnand alla piana al rnprrto mediante trincee, condotte ■rcondo un piano d lrrftlto che, *r non raggiunge ari particolari la rorritpondrnta drllr d itrm r parti rbe teppe Impr imerg li (I Vauban, nr cootirnr prr* Ir Ilare rd I concetti fondaaim iall C'omunqor il rinomato Inge gnere franrera potè, m i n o metodo d'atta ero. ronraguirr rifluitati brillanti «d inattesi arila e*pugaatione drllr pia*** olan dr*i negli aitim i drrm ni drl X V II «renio.

Il Mandli nei «noi procedlmmll d'attacco non drroga. in maraima, dairappllcarione drl metodo drl Vauban, e d ifa lli fa ««aneare Ir truppe ara«liIriri al coperto, mediante approcci a l ig la g . co» tra lare col Irga araali prr riunire g li approcci r prr poetare Ir a rtig lirrir »o lir direttrici del tiro crrno il f ron Ir p n w di mira, rompim d o nad tuttr Ir oprr*«ioni Uno allo «pa lio per poi procedere alla di a t ai « r i fotao e quindi a ll’ aaaalfo

« MEMORI C INTORNO A L . V. MARttll.t

deil'opera per breccie, aperte in antecedenza nei muri di ■carpa.

DI natura però insofferente agli intingi e<l alle lungaggini, dovute specialmente ad un convenzionalismo troppi esagerato, U Marnili pensò, studiando le propoate del Coéborn olandese contemporaneo e emulo del Vauban, che 1* impiego dei mortai unitamente a quello dei cannoni, postati convenientemente in batterie protette ed a distanza di tiro efficace, non poteTa non «lare buoni riunitati quando, bene inteso, l'azione del fuoco ai funse condotta con la massima efficienza e aenza interruzione. Con tale convinzione Egli era « iruro che il metodo di Vauban ai aarebbe di molto semplificato e reao più speditivo quando, •peclalmenle i lavori di copertura, ai foaaero eseguiti con rapidità su tracciati razionali, rispetto ai fronti delle opere cinte di asaedlo.

In altri termini il Marcili riteneva, e con giusto criterio, cbe allorquando le artiglierie foaaero átate in grado di colpire coi fuoco Intenso quelle deU'avveraario. rendendole inservibili e di rovinar«* I parapetti del fronti attaccati, le ulteriori operazioni sarebbero certamente avvantaggiate e l'assedio sarebbe risaltato di minor durata.

• * •

Dallo atadlo delle proposte «arte nelle «arie scuole della fartiftraaioae, il Mar-sili ae traaae g li elementi, cbe secondo i aaoi criteri, potevano servire agevolmente per la difesa di una piana, la am oa ia roo I meni di offro» allora in oro. Kg li eri deotemente non si «costà dall appliraziooc dei frooti, a tracciato bastionato im agi tato, coni raccomandalo da tatti i mar atri di fortlftcazioae, fra cal il bolognese Francesco De Marchi; per tatti g li a ltri particolari, perà, non fa portato a seguir* i metodi del Vaaban. compreso || J*. ritenolo il più importante, e preferendo a qaeato. quello del CaMmro * di cal ebbe a va

* |v» «S | * W « U m m ». rtn N ta a * c*e u m » 0 V tth U i ^ w a l* n « t a n i «m misen, a la » ««ita . *art a x * « la a t» jv » t o iiH n it ««a j*s«Mk. «aaata pM sttaonsrta. caa aawiB» n f r iu * .

u H i i n i t u • u r. M untu fo n o ni a t 'n iu &

Irmi, coatitnlto coM’era da una cinta haatkinal* roti tenaglia, rivellino r r o a in fu id l f . U r ia l* a ll« a principale ira poi arparata dalla rlala ha—a. o «avoadaria, per a n m di un ampio foMo aariallo difeao da (a llr r lr di roveacio « da ranamaltr ponte Drtrll orrcrbioai dri baatlonl. i m i Ila orbi rrano ru n l Ila r i; la tenaglia era la terra. U riveMao orgaaiaaato nane i baiti ioni, li tomo. cbe circonda«* la claU principale, era largo* anioni Hi a « fa b r a l im i drl Metudo «tri trdeac« Kimpler, ebr prupow nn fron lf con bastione centrale, ove la cortina * apra**la a M a g lia prr farla concorrere, con i fianchi. al llan ebeggi* a ra lo dri bastioni

Osa ta k I r a prram m io, la ( o r l i l c u k w a«*nn*r*a nn cara! Irrr pia avvolgente

In « g a l lo alla raasallaaioal fa ll# dri vari aeriltorl di far tifiraiionr. il Maraill pmaA di concretare ancbeaao nn tra tta i« in matrri*. ebr a ir r U r Intitolalo « principi fondamrntali di fo rtiicacioar » a * dU craiia lam m tr orila «uà raccolta di do Munenti, non b* laarialo arritto ebr una prima partr, nrlla quale fa aaa dracrtaioar particolareggiata dri m m i di offraa. allora la a » , rilevandone la B an cb n o ln w prr trarr«’ da ra*r Ir n»rmr prr aa m igliorr impiego negli attardi r di ennargurnuI meati adeguati prr opporr« una valida d ife M .1

I piani di piaaar forti diargnati a penna r a colori, rarrolli la appunti volami dal llara ili «ano, come già ai diaae, nume roai rd intr n i— nti prr l 'm ttea ta dri particolari nei riguardi d r l I r fortiScaaioai raao prr caao adottate Notevole è poi il fatto cbe Egli arile avariate application! di metodi e di alatemi fortificatori, non ai lim itò «o llaa lo a »Indiare le opere da edi tra rr n trrra ferma, m* anrbe aopra laolotli. aperte nella valle danubiana d ie permear. rilevando allentamente la natura di gran parte dei corti di ari)a* comperai fra la Herbi* inferiore a l ‘Anatri* aaprrior* ia taluni dei quali, come ai veilrà in ap p m a ». ebbe occaaionr di gettar ponti di ogni genere, ora con Materiali d 'equ ipaggi« ««I ora. fretlolo»*menle, eoa materiali d i rirroatant*.

• • •

Fra 1« piante di piasse forti appartenenti alla raccolta del M an li! ricorderemo, fra le altre a) la pianta di una fortessa •al !*o 1 fatta erigere in ('anale Monferrato dal Duca VIncenso di Mantova, secondo 11 progetto del l'ingegnere e architetto mi litare Germanico Havorgnano, Aglio di Marcantonio, 1 cui lavori condotti dal medesimo, ai protrassero dal 1589 al 15i>5 nel l'intervallo cioè fra la guerra di Fiandra e quella d'Ungheria. Quel piano contiene l'indlcaslone dei lavori d’assedio compiuti nel 1595 »otto la città e la cittadella di Camle da un esercito composto di truppe delle tre poterne Austria, Spagna e Piemonte.

Il 28 giugno 11595 gli austriaci e I piemontesi aprirono la trincea contro la cittadella e il 30, l'aprirono gli spagnoli contro la città ; mentre però rolla prima fa spinto l’assedio Ano alla tersa parallela, colla seconda trincea, invece, non si ottennero che scarsi risaltati, tuttavia le batterie furono armate ed anche aperto 11 fuoco, ma 1 lavori d’approccio avvolgevano rosi poco la fronte d'attacco, da non nascondere l'infingimento dnlle operai lo ni. dovute ad una ronvenslone segreta stipulata fra l.a lgi X IV e V Amedeo II .

Con questa, veniva stabilito la capitolatione della pLassa, la dem olitone delle opere attorno alla città e l’abbattimento totale della cittadella.

Dopo qoeU'epoca, scomparse dal terreno le tracci» di quella opera grandiosa. Il piano dell'asaedio tuttavia raffigurato nella pianta di n i si tratta, acquistò tale importanza storica da im pnraaionare qualunque studioso di fortificasiooe. »perle II Mar

H » bea fece a presentarlo nella sna raccolta; hi II piano, pare a colori, nella valle di Magonsa * è costituito da una linea, a base poligonale di tre lati colle estremità appoggiate al Reno, Pr r modo che la riva destra del Dame ne forma il fronte di gola, o rga n im i», a sna volta, con una semplice Hata morale.

* MEMORIE INTORNO A L . F. M AKH ll.l

MEMORIE INTORNO A L. V. MAM1I.1

Ha r lu n D lato Orila linea di baite poi, ai trova una «erte di fronti bastionati che, nel lato a mezzanotte, presentano »pie rata tendenza alla forma tenagiiata, mentre nel lato opposto, si rileva ao’opera a corno ed un ridotto che mediante un ba stione, s'innerisre nella cinta bastionata esterna. I l profilo del rampar«, oltre ad essere costituito da nn alto maro di scarpa presenta, alla sua sommità un parapetto pare in muratura che serviva a proteggere U cammino di ronda, ricavato fra 11 piede della *rar|Mi del soprastante ramparo in terra e il cordone del maro di acarpa; e) il plano altresì di un forte su terreno leg germente collinoso ' eretto *u pianta poligonale migliorato, in •«gallo, coll’aggiunta di un'opera a corno ani fronte a sud; d» il piano ancora di altro forte »opra un iaolotto del Dana b io* che riproduciamo nello «chizxo 1 per la »aa originalità. L ’opera è »{»ternata in an sensibile restringimento del fiume rd è messa in romonicaaione colle rive, mediante due passaggi, difesi da robuste leate di ponte. Come scorge«! la fortificazione principale è roatitnita da dae parti separate fra loro per mexzo di on fom»o acqueo; la parte rivolta verso valle è formata daoo froote bastionato con rivellino a fianchi rettilinei e con fronte di gola, muoilo di nn bastione tenagliato e di no rivellino in moralura. con feritoie nella parte a monte; il fronte, nella cartina rinforzata, a sna volta, con rivellino e contro guardie, è pare bastionato con doppio ordine di fuochi; r i è la strada coperta. Io »paltò con foM », che lambe il »no piede e che nella fortificaalone costituisce an fatto caratteristico e singolare; e) la pianta infine delle fortificazioni di Ferrara * coati tolta da ana cinta bastionata che racchiude la città e da una cittadella pvntagooa la qoalr venne a sostituirsi al rastello R a tea » del Bertolioo; la cinta venne tniaiata tn dal 1513 da Alfonso 1 e I lavori delle altre opere: baloardi. cioè cittadella » il talm ente della cinta «tessa, furono dirette dal celebre (iio . Batta Aleotti di Argenta, Ingegnere civile e militare «otto il

• r. M . T L X t » r M. Tot y X. »T. » r. m r. <*. it. »

L. MABIMM1-1 • L r. M iM IIJ UOMO DI Cil'HUU 9

regno di Alfonso I I . L*intrnto di tali fortificazioni ora preci m flirtiti* quello di esercitare predominio nulla città. come arrenar di fatto, dopo tre ureo li di r im i le politichi* nel 1KIK per opera del preti ilio austriaco.

• • •

Oltre a moltissimi altri piani di fortezze, la raccolta del Marnili contiene pare numeremitsime piante di rlltà nostre e di inori fra cui quella di Rrmcia, l^-gnsgo, Crema. Terracina. Faenza. Koma e «In via «enea contare le mappe di territori, talune riferente»! a intere provinole e anche a nazioni rame quella d 'Italia che ai estende <|al Tiralo fino alla mtrrtnllà della Calabria, dote il Marnili ha annotato le marcia* che potevano marre eseguite dalle armi di Cesare dal Anmr l'anaro. che divide lo stato di Modena da quello della Chiesa, Ano al A urne Tronto

Meraviglioso è altrm i il patrimonio che ha lasciato questo illustre bolognese, intorno alle ricognizioni ed oatervazionl fatte imi »variati corsi d'acqua nella valle Danubiana, «ut Aume Reno e su altre moltimime località a »rapo militare nelle cui

| relazioni ai rileva, oltre alla competente capacità di giudizi'» nel precisare i ponti adatti per determinati scopi, anche la ocu la len a sulle in formazioni intorno alle ritorse locali per le eventuali operazioni di guerra.

G li studi compiali al riguardo valsero al Marnili, in mod» veramente sorprendente, per la costruzione dei ponti pare nu mera»i»tim i che ebbe ommione di gettare cosi sai grandi rami d’acqua, rame sui piccoli in tutte le campagne alle quali prese parte attivissima rame ingegnere militare, rame condottiero e ancora rame abile consigliere nei consigli di guerra fra i gene rali e Io steaao capo delle truppe Imperiali.

Per I ponti grandi e piccoli che il Marnili ra»lrui. »perla i> mente sul Danubio e sui tuoi aMoenti. si servi tanto di mate ria li d'eqnipnggio * cioè barche, cavalletti, travi e tavole, tra

• r. t. «a. a. m

IO MIMIMI« isnuwo A L. P. MARMILI

•(«urtali dall« truppe operanti, quanto di materiali di circo- •U hm e cioè barche, «attere, fosti, travi e tavole, il tatto requisiti» «ai luoghi. Hi avvali* inoltre, anche degli ¡«»lotti mi

p A H U B ' Q ■A

A?' ° A O!

«tra ti «perir «a l llaaabio e «a altri g r «* »i •■orni« per farli •rrrtrv coaw corpi di « « le g n o lateral i. oode evitar» lunghe tra tir eoa m tv g a i d'equipaggi« aoltaato. che aoa m apre po Ina a m » a ma dUf»*takMM>. Vn m a ip io degno di aota di ponto Mi Daaabio apprettando di bolo ni «arirtno » . *)» fa

s c in rc ro A F a

• r. M.. V i . ) « L

u h u ix b x i • l . r. u s u il i uomo ni crnuu II

progettato dal lland ll per stabilire la comunicazione fra la TranailTanla e la Herbia prr i o Kam. I lavori riir erano già lai siati vennero aoapeai prr ordine del Principe Luigi di lladen, U quale volle poi che il passaggio ai effettuasse invece a Oiaa nlna. U collegamento del vari inolotti fra loro è ottenuto, rome acorgmi dallo achlzzo, per n etto di ponti formati con corpi di noategno galleggianti.

In parecchie coatlngrnze di guerra, dovette aervirai del ro|iera dei gunatatori dal Marnili «tesso allenati per aprire pa» •aggi trnnaitabili in terreni coperti e anche boschivi in rirco- •tante, talvolta diffirillnalme e tali, da dover ricorrere alle mine ch'Kgll egualmente praticava, con »pedale competenza.

Negli affortamenti apedltivi e, «perle nelle operazioni d'attacco di piazze forti, fece granile ano di coperture, formate ma gabbioni, faaelne, zolle di terra e «archi di terra, creando in tal modo parapetti per diaporvi dietro le artiglierie e anche per avanzare nei trinceramenti di approccio usando i gabbioni, •perle duranti- I lavori di zappa aemplire e doppia, come ai fa cera io tutti gli a Medi di quel tempo; fece egualmente largo impiego di dlfene ac reano rie come abbattute di fanti e di alberi palizzate, palancate, burbe da lupo ecc. rosi per ostacolare o ritardare l’avanzata degli avversari nelle località orga aizzate a difesa, come per chiudere gli accenni «a determinate ione di terreno in campo aperto, durante le operazioni di guerra

Xoa am a alacre ed appassionato fu lo ntudio del Marnili nulle armi in genere ed in Uperle »o lle artiglierie per le qaali non tra lanciò alcuna ornatone per mettersi al corrente dei progrenai che andavano seguendo, onde utilizzarne gli effetti e proponendo Kg 11 sterno modifiche e varianti aotto tatti gli napetti « Hoè sai calibri. Mila lunghezza dell'anima. Mila ma aegevolecta. «al traino. Mila fusione «ve.

Dove il Marnili ebbe rampo di approfondire le soe rogai zioai tecniche nei riguardi delle bocche da fooco, fa a ll’A me naie di Vienna, la via tori a d I6M per prmirdenr alla fabbri razione di tali armi, le quali dovevano servire, secondo tipi de-

12 MSMoait ISTOWO 1 L r. MAMILI

terminali dal consiglio di guerra imperiale, tanto |ier l'arma mento delle piasse forti, quanto per gli «w n ll.

Calè al trovò a contatto del celebre ingegnere Antonio Oon- sale*, di origine spagnola, il qnale al era inibito per fondere cannoni e mortai capaci di una lunghlaaima gittata e ancora per fabbrirare «variati tipi di bombe e fuochi artificiali II Mar «ili ebbe eoa! campo di aaaiatere e di praticare Kgll » In a » molti rape ri menti, dai quali trame rilevanti considerazioni eoa! nei riguardi delle artiglierie, specie di quelle ebe armai ano la piaaaa di Buda, come in quelli della polvere da cannone per la •uà accenaione nell'aria e per i aiioi effetti.

• • •

Tome tempra adamantina di aoldato, il Marnili ne dette numerose prove, durante tutta la «uà carriera al servizio degli Imperlali, la Incondizionata disciplina. la tenaria nel propositi. Il coraggio, l'audacia, la nonrnransa di aè »temo, furono le »ne doti preclari che tennero alto il faatigio del ano nome, ctMri nei momenti di gloria, come nei momenti di »conforto • di dolore ebe oon furono pochi g u n le doti rifnlaero anche nelle operazioni ani campi di battaglia, dove 11 Marmili, come condottiero, ai rivelò reperto e geniale neU'impiego tattico di tatti i messi d'azione del ano tempo.

Kgli curata altre«! l'Ulrnslone. l'allenamento ai disagi e alle fatiche de" »noi dipendenti, in terra.»* ndosi. in modo «pe ciale deU’uniformc e ancora della ronoacenza e impiego del l’arma portatile, per il buon uso che dovevano farne a mo mento opportuno.

Avvedalo e conciente, fere valere l’opera «un in tntti gli anuMmli e nelle operazioni di ricognizione e di esplorazione, la atta arditezza ed abilità nel cavalcare, g li procurarono inoltre l’unorr di raarr» scelto, » pe»se volte, qnale comandante di reparti di cavalleria per assolver» incarichi delicati e avventa- roal; ferito piò volte non ebbe momenti di debole*** e conti nnò ««inpre con lena nel forzato ripoao. i ano! »indi, le cne ri cerche accumulando memorie e relazioni 111 a » ira le con mappe e disegni in matita, a penna e a colori-

L M U 1 X IU 1 • U r . M A M I 1 1 UOMO DI O l'O U U 18

• • •

Nel fondo Marslllano. che tratta dell‘arte osaidlonalr. abbiamo arri lo e rimesso In luce. con (‘ausilio «li grafici. aironi •tndi r progetti Intorno ad operr di fortlficailone prette «lai Marnili in varie p iane e ancora intorno a lavori eseguiti tanto per cingere d'ancdlo, quanto per difendere p iane fortificate.

Cominciando dalia ricognizione e difesa del dumo Kaab ab bla ino ricordato: «| le opera »bini relative airassedlo di Itada: 6) la difesa delle p iane «li Htrigonla. Vlcegrado e l attacco di Npukanaael; e| le operaiioni di assedio e difesa di Belgrado; d i la difesa di Hemendria. Nlaaa. Oraova e attacco di V idlno; e ) il piano di dlfraa di Peter Varadino; /t l'assedio della piana di Landaa

Rlroffniilonr • difesa del fiume Kaab.

Nell’anno IO C il Dnca Carlo di Imorena, venato nella deter minatione di provvedere alla difesa del flume ftaab, rollo acopo di opporsi ad una eventuale avanzata dei Torchi, verno Vienna, ordinò ni Marnili di procedere ad ana preliminare ricognizione di quel ramo d acqua e di formulare poacla proposto concrete per la necessaria difesa lui prima operazione eseguila. cbe «l est««e dalle origini del Some nella Mtiria, fino al suo aborra nei Danubio a monte di Konam n presan Dia varino, dopo cioè nn percorso di d ir a 300 Km., venne segnalata dal Marslll al detto I>ura per me*in di ana monografia militare geografica redatta in guisa da potersi ritenere rame nn vero modello di rb la rena e di precisione R n r conto. In pari tempo, delle prò poste relative al lavori da eseguire per la difesa, in virlfi dei quali venivano migliorate le caratteristiche proprie del Dame ne» riguardi delle operazioni m ilitari concernenti, cioè, la fan ■ione di ostacolo, oppure di elemento di manovra. Tali proposte approvate dal Dura darlo consistevano. tananai lutto, nella «oppressione di diversi ponti mantenuti dalle popolazioni al nolo «rapo di transitarvi le beatie per recarsi al pascolo: nel

M Mancata ijrrnnjio a l . r n i u i i i

mantenimento ili altri a scopo difensivo. fra cui quelli di A r pa* e ili H. Iiottarilo, a lti a funaionare «la elementi ili manovra. A custodia ili essi era prevlato un presidio ili 500 Domini accasermati in appoaito forti-, eretto ralla «ponda amica con corpo di guardia * cavalli-ria; ralla «ponila opposta, Invece, erano propoali dei Irinivramenti a wnipllcc profilo, ma pwò capaci di tenere «oggetti gli accettai con tiri d'infilata.

iV r i guadi, in corrUpondentn di «ponde basse, veniva provveduto pure con trinceramenti, per battere d 'in filata e in cor riapondenia di «ponile ripide con patinati* di sbarramento; le rampe d'arce—w dovevano essere distrutte e la linea di guado sottoposta al tiro d'infllala esercitato da apposite trincee con venientemente «{«ternate.

Kra inoltre «tabilito un perfetto «Ulema di vigilania a metto di pattuglie di cavalleria «peclalmente e, prescritto infine ebe In ogni luogo presidiato, fonar tenuto un cannone per dare l'a llarme. Il Marnili a tale riguardo acrive: « A l «entire qu oti « «barri ognuno che «a r i rapare di portare armi, «otto pena « della vita, sarà obbligato a correre a quelli tali pò*ti li «a « ranno to rn ii nella ripartlalone... » *.

Tatto adunque era pre»li»po*to nel modo indicato per im pedlre a ll'w n ilo ottomano, forte di 30 mila armati, il foraa mento del Raab. «e nonché nel momento ebe « i «volgevano le ostilità, vennero a mancare le truppe di «occono e. peggio aa cor* g li Caguri, ebe erano dislocati nei vari presidi. abbaa donarono I loro posti e d'accordo con i Tartari avversari «i diedero a correre la campagna mettendo a ferro e fuoco tutto il paese

I l Marnili. abbandonato * # stesso, fu raggiunto da una «quadra d i rotarti ribelli e arrestato come an volgare malfattore.

t*a quanto «opra si è detto e dal rimanente carteggio I* «ciato dal Marnili, appare evidente rbe la disastrosa fine «Iella mai bene idrata impresa del R**b, ai debba ascrivere, non «olo alla «iefrtione degli t'ngarl. m* anrbe al tradhnealo di quell» popolazioni Indigene, ben conoariute dal Marnili stmao rune infide e ancora, e fame, con ptà funeste conseguente dal mai-

• r m v a a i m «

L. M A «i*«ttt • u r. m * * »n i « omo ni g i n ju 16

calo appoggio «Irli- « a toriU di Vimna, cbe purr r n ■ cono- M tn u dell« »ituatlone roti poro r*««iru ran tr e jier I* quali» o r r o rm » provi edere innanai irmpo, m u incedette * w n u Indugi.

Opernioni attorno a ll’ A « * 4 lo 41 Rada.

Il Marnili ridar parte olirrmodo Importantr nrlle o|>rraalonl di amrdlo di Rad*, au la «aa «siane prr«on«lr. pur mal p m i»M . anche la qarile ci reo» tante per la ronoarrau rbr a m a drll* l l a u i , del modo di cumbattrrr «Irl t r a in i r prr i ■aggi rr ilrr i che a t n U r applicalo nello n o lg lam tn «Irgli al tacchi. fa «p i o tra «carata o deviata aia dalle direttive di V im n a, m a r dal parere «Irj comandanti I «ari raggruppatueall di a m a li che rootituhano II l'orpo d ’aawdlo.

I l Mandi! rbbr a compilare, eoa lettera direna al Dura di Lorena, una monografia della placa* di Rad*, valendoci dei ricordi che «m arn ava drl periodo in m i fn prigioniero del T o rchi trascorrendo colà parecchi meni In «tato di arbiavllA. A dire il vero da qnevt* monografia *1 «arebbe indotti a formularelo a t r o » giodicio eh« poi ar trawarro grim prriati nel 16K1 «a llo «la to cioè di « a r a eArraa* della piatta, chr ai «opponeva cir evadala da »empiici mara di poca grt»*»e*ta m i a oprrr m ie riori. a ll'in foori di rondelle p lt o meno vaatr e perciò di facile conquista £ da ritener* però chr U Marnili «in daU'lnitio delle operarlo«i drl primo «M edio di Buda, c o n » (alato, fra l ’altro, che la notevole re*l» len i* drl Ir mura, era determinata dalla roccia del amate, coatro U quair «I trovavano In gran parte addowatr. a m U » adottalo prò* tedi menti adeguali »la per l ’impiego drl le artiglierie, come prr rappm lam rn lo delle mlnr di breccia, dà chr però eoo risolta abbia attuato II corpo d 'a» urdlo di allora taatochè. Ir oprraxloai di attacco continua aien te paraliuate da ll» «orti Ir dei Turchi, dovettero e»«rre in ter rotte e. a ir ia iiio drll'Invrm o, rendendo»! «rmpre p ii difficiliI rifornimenti, l’aMedlo veaar addirittura levato.

In una lettera diretta al Principe Gastone di Toscana (18 Norembre IfiSt) il Marnili rileva, in modo particolareggiato, le canne che determinarono rinxucceMo del primo assedio di Buda e già 1*1* occasione accenna Ri criteri fondamentali che, iterando Lui, ni dorrebbero seguire per l ’attacco di una fortezza e che in seguito, espose in forma concreta compilando il progetto d'assedio di quella piazza (schizzo X. 3).

Per meglio intendere le osservazioni e proposte del Marnili, occorre ricordare che Buda, in quei tempi, si trorara riunita «ulla sommità di un colle isolato alla destra del Danubio a falde, in massima, notevolmente ripide con terrazzo superiore paragonato ad un triangolo isoacele; la base piuttosto ristretta di questo, era dalla parte di tramontana, dorè trorarasi pure, sulla falda del colle, la città bassa « I il terreno circostante si srolgera poi in discreta pianura, il rertice invece era dalla parte a sud ed Rrera di contro un terreno collinoso costituente le peudici del monte San Geranio; a lerante, inrece, la falda del colle lasciata breve spazio libero sulla sponda del Danubio e a ponente, inAne, dopo brere ralle, seguire una catena continua di colli e monti.

1*> opere di difesa ronsisterano essenzialmente in una cinta murata a cortine e mezze torri o rondelle; a sud. coll’aggiunta d i un'ampia rondella, si era costituito il ridotto o castello ( l ’an tiro Palazzo di Re Mattia) e, mediante un’ appendice, lungo la falda terso il Danubio, il rosi detto ('«s te llo Basso Rtente la funxione più speciale di assicurare il rifornimento d’acqua dal Danubio medesimo, perché i posai della Città fornivano solo acqua guasta da minerali e pressoché imbetibile.

Io» praticabilità delle falde delimitanti il colle di Bada, era difficile a lerante e a ponente, più facile inrece dalla parte di mezzogiorno e d i tramontana.

Il Corpo d'aasrdio si dispose intorno alla Piazza in due nucle i: l’uno, contro la città bassa, l’altro, di contro al castello addossandosi dote possibile, alle rolline fuori del tiro del cannone e coprendosi, contro eventuali sorprese da parte di una armata di soccorso alla Piana.

16 M KMORIE INTORNO A !.. V M ARSII.I

18 MEMORIE INTORNO A L . F . M A R S II.I

11 nucleo di tramontana occupò, combattendo, la città bassa ma ni arrestò di contro alla cinta murata attivamente difesa dai Turchi; il nucleo di mezzogiorno stabili invece due attacchi distinti: l ’uno, contro la grande rondella, l ’altro contro quelle del castello basso; sulle alture alle pendici del monte 8. Geranio vennero appostate le batterie di breccia, ma «tante l'eccessiva lontananza del bersaglio, la resistenza delle murature, e ancora l'insufficienza del detriti di queste, ottenuti dal tiro, con i quali detriti ni dovevano formare le rampe d'accenno alle breccie, occorse quindi affidare alle mine il compito di com piotare l'apertura del varco nella cinta. Ogni attacco sviluppò 1 relativi approcci che per quanto continuamente ostacolati ed arrestati dalle vivaci sortite dei Turchi, giunsero fin presso il piede della cinta murata in località scelta su di un fianco della ron della grande tanto nel castello alto, come nel basso.

A questo punto id svolse la guerra di mina e contromina, senza però riaultato decisivo per l'attaccante; e poiché i Turchi riuscirono ad impadronirai e a distruggere poi la nuova linea di approcci degli Imperiali luogo la sponda del Danubio, che avevalo scopo d'impedire i rifornimenti d’acqua nella piazza, questi risolsero di levare l'assedio, tanto più che avanzava la cattiva stagione ed aumentavano le difficoltà logistiche.

Nella sua lettera al Principe (Iasione di Toscana, il Marnili rileva, a proposito delle su accennate operazioni di assedio, che venne a mancare una vera ed opportuna linea di circonvallazione. sempre necessaria per meglio tranquillizzare il Corpo d'assedio e facilitargli una eventuale reazione contro armate di soccorsa alla piazza : mancò pure una organica linm di cuntrova Dazione, tanto importante, secondo rileva il Marsili stesso, per opporsi alle aortite e limitare i danni che l'assediato può arrecare ai lavori deU*attaccantc.

U tardiva costruzione di una linea di approcci, che doveva poi funzionare anche lungo la sponda del Danubio da controval- lazione. non permise il completo isolamento della piazza, la quale potè cosi comunicare attraverso detto fiume con IV«terno.

L ’andamento degli approcci non venoe curato in modo da evitare i tiri d’ infilata ed anche nella struttura degli approcci

U V t l lM I I.I - U r. M AMI I I UOMO DI OI.TBUU 1»

ni commiarro errori notevoli, tra i qaiili. la ln»ufflciente la reti rara e profondità dello aravo, per modo rhe il movimento delle guardie e delle troppe d'anaalto, riunciva lento e con araraa protestane : non ai rM troim nu neppure tumrhine per i moarbettieri e quindi venne a mancare ii tursao più efficace per opponi alle aortite degli anneritati, in viata delle quali veniva npeano provocato l ’incendio delie numerone falcine, che gl'lm prriaii avevano impiegalo prr procedere plé nolleeitamenle alia roatroaione dei parapetti.

Le artiglierie impiegale ai dimnatrarono Inefficaci ed ii Marnili ne rileva le cau«e ed acrenna ai provvedimenti adatti per rimediarti in arguito; anche la guerra di mina procurò •can i vantaggi aH'attacco, nonoatante i notevoli aacrillri di per nona Ir e materiali, in quanto InUiandoni le gallerie a dintania troppo grande dalia divisata brerria. la difesa riusciva ad individuane e a procedere quindi ad efficaci lavori di contromine. U gallerie venivano costruite a aratone troppo riatrelta con tracciato tortuoso, determinando, in tal modo, difficoltà notevoli di arieggiamento rhe « i otteneva a m n in di mantici; l'In- ta*ammto delle cariche di polvere fu spenno inaufficienle e all’atto dell' eaploaione ai verificarono prole* ioni di materiale anche verno l'attacco con invasone di gaa anflanlantl nelle gallerie.

I l Maraili. nella nteaaa lettera al Principe Cantone di To ■rana, dopo avere capraio numerose altre acute onaervazioni Intorno alTimpirgo delle batterie d'attacco, al modo di praticare Ir hreccie colle mine, d i atabilire p iane d'armi, palixxate a sostegno degli approcci, con funzione analoga delle parallele, che troviamo poi nel elamico •¡•tema di amedio del Vauban. enuncia anche un aaaioma militare, ila arguire nell'attacco di una pianta aaaediata e r W « di opporsi all'inimico con fronte maggiore di lui * ciò che ottiene «viIuppan<lo i lavori d'attacco in dirvcione degli angoli e contro le rondelle; inoltre la direttrice dell'attacco dovrebbe volger»! aecondo la mnraria e non ani fianchi, come fecero gl'im periali in qu oto primo assedio. rapo nemioni cori a costanti tiri di infilata e di fianco da parte della difeaa.

Nel marco «lei 1865 il Marnili compilò una Propo»ta di attacco di Muda che, farinai i disegni, è in gran parte riportata nel carteggio lasciato dall'autore In essa proposta si rilevano le disposizioni di carattere generale o particolare che dovrebbero regolare l’andamento del l'assedio, dettate, non solo «lai la esperienza che il Marsili fece durante il primo assedio di Buda, ma anche dalla perspicacia dimostrata nella sua multiforme attività, per modo che gli riuscì di operare notevoli progressi tanto nelle scienze, come nell’arte m ilitare in genere.

Sommariamente I» l'rojmuta di attacco di Buda comprende: una linea di circonvallazione, per opporsi alle eventuali armate di «occorso ed una linea di controvallazione, per isolare la l ’ iazza ; contrastare od impedire le sortite: costituire la base, per lo sviluppo degli approcci diretti nelle zone di minore resistenza della difesa e verso le breccie che verranno poi aperte da cannoni o dalle mine e assaltate infine dalla fanteria in accordo con un bombardamento generale. In questa fase il Mar sili fa Intervenire le batterie di mortai adatte per provocare incendi nelle case, che in Buda erano per lo più coperte di paglia, e determinare. In pari trmpo, disordini nel presidio.

Speciale interesse presenta poi il proposto sistema di piazze d’anni consistenti in spianati rinchiusi da parapetto a prova dt cannone per proteggere l ’accampamento del Corpo d’assedio; per installarvi le batterie di cannoni di vario calibro, che devono incrociare 1 fuochi nelle zone adatte alla controffensiva della piazza e ancora per ammassarvi le truppe destinate a ll’a»- salto delle breccie. Il collegamento stabilito, poi, fra le dette piazze d'armi e fra queste e gli approcci io progressivo sviluppo verso le brecce, accenna già al criterio di avanzare nell’assedio conquistando passo a passo il terreno esterno, come appunto pre arri ve il Marnili che cioè anche le breccie, non devono esaere d'ordinario prese di viva forza, ma ben») sviluppandovi nuovi approcci sino a sboccare in località dove l'attaccante posaa avere una fronte non troppo ristretta.

SO mkmokik intorno a l . r. u armili

* r. m.. v. a.

Lp d irttlogl, «ru n ilu coi d o m i procedere l'itt ircu , <<raun trr conformi in mancini* a quelle »eguitc nel primo assedio; però ori I6 M , iT fndo l'K lettorr di llarlrra preteso di r lw f v ir r per Ir »ue truppe un attacco apparato, quello cioè contro il castrilo, nr venne che gli a ltri dur attacchi, «I «Tolsero aul fronte noni della p i*u a per opera delle truppe Brandeburghesi e del Dura di Lorena.

La Proposi* di attacco di Buda, compilata dal Marslli, rum prende infine un elenco particolareggiato dei lavori ds eseguire, fra i quali: una linea di cirronvallaalonc, lunga circa metri 10.000; una di controvallaaionr lunga circa tn. .'1.000; gli ap procri per I tre attarchU lunghi complessltamenle rirm me tri 5.000; e ancora le truppe di presidio delle bocche da fuoco, per l'armamento delle batterie; Il numero dei guastatori e le altre maeatranse, con i relativi strumenti da lavoro afieciftrati per numero e genere, nonché I materiali per costnuione di rivesti ■tenti, pallaaate, paino!! per le artiglierie ecc.

Il Corpo d'assedio avrebbe dovuto costituirsi con 21.000 uomini di fanteria. 4.000 di cavalleria. 104 cannoni di vario ca- libro e 18 mortai.

Nel mese di giugno «lei I6H6 le truppe deU'Kserrito Cesareo sospewrro l'assedio a Buda e. dopo vari conaigli tenuti*! fra I generali intorno agli attacchi da sviluppare, venne deciso di attenersi alle proposte del Mandi! rolla variante, di cui sopra, nei riguardi detrattam i riservato all'K lettore di Baviera. Dopo tre notti consecutive di lavoro, contro il fronte della città bassa fu possibile impostare una polente batteria : nella notte seguente poi, II Marnili riuscì a portare le trincee fino al piede del muro della cinta: sventuratamente però, nel compiere Kgli •tesso una ricognizione del terreno, dittanti alla batteria, collo scopo di stabilire la preciaa direcione deirasaalto, fu colpito da una palla di moschetto nemir», riportando la frattura del braccio destro. Venne rosi a mancare l'intervento attivo e perso naie di un generale di tanta rompetenu.

Furono lanciati tre vigore»! assalti, ma siccome i Turchi non cedettero terreno, il Marsili suggerì allora di procedere ad un attacco generale, coordinando opportunamente gli sforai ri-

u m aiim k u u - l . r. m4m i i .i como oi ci'muu 21

22 MEMORIE INTORNO A L . V. MAKM1I.I

ro ltl nelle note direzioni; e poiché dopo qualche incertezza il suggerimento venne accolto, le resistenze della piazza furono superate, U presidio passato a HI di spada e la città data alle fiamme.

• • •

Nominato Ispettore generale degli Assedi (1688) il Marnili ai affrettò a segnalare a Vienna la necessità del restauro della Piazza di Buda non essendo improbabile un disperato ritorno offensivo da parte dei Turchi.

Nella chiara e particolareggiata relazione ' relativa al suaccennato restauro, il Marsili procede separatamente nell'esame dei lavori occorrenti in corrispondenza del fronte d’attacco tenuto nell'ultimo assedio dagli Imperiali e di quello tenuto dai Bavaresi.

L ’ostinata difesa dei Turchi fu causa di notevoli distruzioni da parte degli assedianti, per opera dei quali la cinta murata risultò abbattuta per una estensione di circa 500 metri, sul fronte degli Imperiali e di 140 metri sul fronte dei Bavaresi; il Marsili nel proporre la ricostruzione, limita la «uà altezza a •oli 8, e ciò, non tanto per considerazioni di economia o di sollecitudine di esecuzione, ma per fornire alla difesa, in quei tratti di cinta, la possibilità di eseguire tiri piuttoso radenti.

In corrispondenza al fronte d'attacco degli Imperiali, propone di radere al suolo tutta la parte della città bassa, che in passato aveva ostacolato l'attività della difesa: di costruire sul davanti ed a rinforzo della cinta una strada coperta con palizzate. preceduta da rivellini e 11 tutto regolato in modo da supplire all'aagustla «Ielle rondelle e quindi alla deflcrnza di fuochi frontali e Aancheggianti, che si era manifestata anche nell'ul* timo assedio.

Davanti alla breccia del fronte dei Bavaresi, propone pure una strada coperta palizzata con andamento tale, da evitare I tiri d’infilata provenienti dalle posizioni deU'attacco. stabilitosi sulle alture di 8. «»cranio.

• r . M , V. 53. |«s. «OT

Il Marnili »i preoccupò poi nnn solo «li aumentare la rati- mi-ma «leseli orfan i prioripali della cinta al tiro del cannone, proponendo, a tale scopo, la costruitone di un parapetto di terra intorno alle rondelle, ma esige il ma*«in>o «viluppo dell'anione di fuoco da parte della difesa e perciò propone rinatallaalone di cannoni nelle rondelle »tc**e e la costruzione di appositi fianchi in ogni località adatta della cinta, per renderne più sicuro ed efficace il fiancheggiamento.

Per facilitare g li ereatuali spostamenti di cannoni della d ifesa e delle truppe addetteti, il Marmili propone la demolizione di numerosi caargglati della città posti nelle immediate vici- nanie della d a ta ; infine per assicurare le comunicazioni con II Danubio, dal quale la piatta può attendere soccorsi e trarre l'acqua per le esigente della popolazione e del presidio, il Marcili propone miglioramenti ed ampliamenti al Oantello basso in guisa da coprire anche l'arresao del ponte di collegamento con Pest.

L'importanza della Piazza ili Buda, In relazione al domi nlo da essa esercitato sul Ihinuhlo e sui paesi circostanti di frontiera, non sfuggi al Marsill che pertanto, non si lim itò a proporne il restauro, ma compilò anche un progetto nominarlo di riedificazione della piazza stessa allo scopo di renderla addirittura inespugnabile Malauguratamente però mancando nel carteggio lasciato dal Marsili, le tavole di dlnegno, che accom pugnavano ('anzidetto progetto, questo non può nutere not-i che nelle sue caratteristiche principali.

Nel riferire a Vienna Intorno al progetto medesimo. Il Mar- «IH premette alcune considerazioni sulle particolarità topografiche dei luogo, rilevandone I pregi e I d ifetti alfine di piegire poi l'arte e la «cienza ad accrescere, o almeno, a garantire l'utilità degli uni e ad attenuare o sopprimere gli altri. (Tosi la vantaggiosa situazione della piazza di Buda sul terrazzo, in wm mila di un colle, viene migliorata con la proposta di costruir« una strada coperta palizzata ai margini del terrazzo »lesso, in modo da sottrarre airattacrante ogni più piccolo spazio piano

I_ MABIXBUJ • L r. MAMIU UOMO 01 GCHUU 23

• r m v*t » . * «s r

ai pip»li delia cinta. Inoltre il favorevole andamento della «ponila destra del Danubio nelle immettiate vicinanze di Buda, permette U rifornimento dell'arqua, le comunicazioni coH'e«terno e l'arrivo di «occorsi; ma per assicurare tutto ciò il Marnili giudica necessario l'ampliamento del Castello basso e la costruzione di un’opera bastionata come copertura di probabili sbarchi e «Iella navigazione; la diversa p«>ndenza poi e la variata asperità delle falde, che delimitano il colle, concorrono a prestabilire i fronti «li più probabile attacco; ora il Marnili in considerazione appunto che sul lato di p«>nente della piazza si possono escludere operazioni di attacco con grandi forze, limita, «la questo lato, le difese esterne alla strada coperta con palizzate e piazze d 'armi, queste ultime, con compito sopratutto «li fiancheggiare la ripida ed aspra falda del colle e sopprimerne rosi gli angoli morti.

In corrispondenza della falda a sud del colle, le coalizioni «lei terreno favoriscono la minaccia di un atta«rco, che è resa piò grave dalla esUteuza di alture, ai piedi del monte 8. Gerardo, «a lle quali le batterie del nemico risaltavano, come le definisce il Mar-sili, orizzontali ossia con angolo «li «ito nullo, rispetto al bersagli^ costituito dalla cinta murata: In altri termini risultavano, in quel tnopo, nelle migliori condizioni per eseguire il tiro efficace di breccia. Anche «ni fronte a tramontana, la minaccia di un attacco in forae. favorita dal terreno pianeggiante e privo di ostacoli, e quindi «favorevole alla di- frsa, suggerisce al Mandli di applicare la massima, «la lui definita imfmllibUr. di mettere cioè la piazza in stato che possa avere fronti di fuoco più rstrsi di quelli del nemico. Propone per tanto di costruire rosi sul fronte nord, come sn quello «ud bastioni aU'esterno della cinta e, dove il terreno lo permetta, di intercalare fra essi dei rivellini colla funzione anche di rapo niere per I forni del bastioni e di fiancheggiamen to pel terreno circostante. 8ul dinanzi di queste opere esterne, il Marmili propone altre«! di «viluppare una strada coperta con piasse d'armi, palizzate e spalto. In collegamento col tratti contigui, proposti per g li a ltri fronti, onde costituir* cosi un secondo completo recinto difensivo intorno alla piazza.

24 M RM ORIK INTORNO A L. F. M ARM ILI

I. MARtKKLl.1 - L. r . t l iU lU UOMO DI GUERRA .»fi

La natura del terreno nelle immediate vicinante del eolie di Huda «i presentava favorevole ai lavori di mina ; in comdde ratinile di riò il Marsili pro|K>ne rimpianto di un «interna organico di contromine, costituito. o da una galleria posta »otto e p rm u il piede della muraglia, dove non ai aveva eccessiva angustia di «patio, oppure da appositi potti nel rimanenti tratti del recinto: inoltre «otto lo «(Mito della ulrada coperta ed in corriapondenta dei salienti, propone altre gallerie con predisposti imbocchi per i rami d'attacco da coatruire durante10 sviluppo della gnerra sotterranea, o anche per illstruKgere eventuali lavori deU’assedianle.

A lla fonatone di ridotto della difesa, attribuita al ('astello,11 Maraili aggiunge a questo anche la facoltà di tenere in sog gettone g li abitanti della piatxa, e pertanto propone di «epa rare il ('aatello stesso dall'abitato, costruendo, da quella parte, apposito fosso o tagliata preceduta da una spianata di forma ed estensione tale, da permettere al cannone fattone di indiare le strade maestre della città.

I l Marnili accenna pure al provvedimento, ap|Mrentiinente semplice e ritenuto da taluni di grande efficacia, per garantire nna prolungata difesa di Buda, consistente nella deviatione delle acque del l>anubio da tramontana ed intorno al rolle, in modo da ridurre questo ad isola nel (lume stesso. Pur non escludendo la possibilità di un tale provvedimento, il Marsili si riserva di eseguire apposite livellationi del terreno per de terminare l'entità «lei lavori di scavo da reg«dar*i con criteri molteplici e «lei quali sarà necessario tenerne «trotto conto per evitare che nel futuro l'axione corrosiva «Iella corrente del

nuovo canale, possa provocare la frana di parte delle faide del colle, di coi ai tratta, e quindi compromettere la stabilità del terraxjui sa cui sorge la piatta.

Per assicurare le comunicazioni di essa colla spomla opposta del Danobto, il Marsili propone di spostare il ponte di barche esistente fra Bada e Pe*t dislocandolo in corrlspon denta dell’opera bastionata, di cui è ceono innanti, per avere la possibilità di tenere l'abitato di Pesi sotto la minaccia del

cannone dell’opera bastionata e quindi impedire al nemico di trovare ricovero e riparo nell’abitato suddetto.

Il Marnili nel chiudere il suo progetto di riedificazione della piazza di Buda, dopo aver designato le località convenienti per sistemare le caserme, i laboratori, le armerie, le polveriere e altri magazzini, aggiunge talune considerazioni dirette a convincere l’autorità superiore d i Vienna che la fortezza di Buda, coni notevolmente ampliata colla attuazione delie proponte in esame richiederà, in conseguenza della maggiore efficacia dovuta ai nuovi mezzi di difesa, un presidio numerica- mente inferiore a quello occorso in passato, pur offrendo sicura garanzia di tenace resistenza contro qualunque assedio.

26 M EMORIE INTORNO A L . T . M A R S IL I

L ’opera del Marsili, in tutte le vicende, che riguardano la piazza di Buda, è semplicemente m eravig lio «. Le pagine che precedono, dimostrano, a ll’evidenza come Kgli, ispirato ai più a lti concetti, senza vincoli di scuole dell'arte o«aidlonale appli cala con I mezzi di offesa e di difesa del suo tempo, fu veramente II precursore di quelle m axim e basate sul largo impiego di fuochi, massime, che del resto, potevano assicurare la vittoria, cosi nei procedimenti dell'attacco come in quelli della

difesa.D ifatti nella compilaaloue dei progetti è degna di nota la

precisione nel definire, non solo gli elementi «Ielle singole opere, ma ancbe il calcolo del l’arma mento, del presidio, delle mae stranie, dei materiali, della spesa e del tempo occorrenti nella pratica delle operazioni: ••mcrgr altresi l'oculatezza e la spedi- len a del Marsili neU'atlrstlmento e nello Impiego dei mezzi 1 più acconci alle circostanze di luogo e di tempo, tanto nella guerra rampale, quanto In quella omidionale. Per la riedificazione della fortezza, infine si preoccupa, con giusta ragione, del fatto eromunico nei riguardi della forza presidiarla e ne d imostra la possibilità di raggiungere lo scopo eoU'adozione dei nuovi elementi difensivi in rapporto a quelli offensivi in via di progresso.

U M A R IN E LL I • U r . M A R N IL I UOMO DI GUERRA 27

Difena de lle piati«* di S trlgon ia *• d i V leegrado e aaaodlo

de lla p ian a di Neahauaael.

Nell'anno Ifitó dalla primavera aH’autunno, II Marnili fu impegnato nei lavori di difena prr naivaguardare le placa«* «li Oran o tttrigonia e di Vkegrado, amlteduc nulla «lenirà del Danubio a noni di Buda 1 e ancora nelle operacioni di attacco l»«*r mecco «li anaedio, contro la città di Xeubaunnel, ponta nul Xitra, affluente dello « I (m o Danubio.

In quellanno I Turchi vagheggiando l'idea di riconquintare le prime due p iane atale tolte loro dagli Imperiali n«*l 151)5, urgeva metterle in atato di di/ena e i lavori |>er la biitogna, furono affiliati al Marnili, il quale recato*! nul luogo e «lopo aver pmxi vlaione dello «tato «Iella placca, ne rifcriiw-e at Duca d i I ai rena, aggiungendo nella relacione informativa anche le prò ponte d i ’ Kgll ritiene attuare |»t ridonare alla placca il pri- «tino nuo atato.

I l brano di tale relacione che riguardn lenito della vlnitn fatta dal Marnili è coni concepita2: «...g iu n to a Oran con «qu e lli requiniti che dalla carica di V. H. I. mi furono Mommi « nintrati, ntudiai m i ! luogo, ma a causa della Magione e per «m o lte altre ragioni trovo in atato poco buono, di maniera Ito «creduto meglio fare le nejjuenti dÌ*po*icioni e domani venire « alla esecucione di tutto che lancio nelle mani di quento ner « gente maggiore aotto il quale pongo due intraprenaorl o pie « culi ingegneri acciò «lenirò il me«r di maggio «da enrguiio « quanto ho diaponto ».

Premettiamo che la placca di Htrigonia è contituita «la una parte alta e da una parte ba**a, naturalmente protetta dal Danubio, aperte verno ponente, in virtù della «pedale mia ubi- caaione. Ix* f or tifi cacumi che raiatevano In quel tempo, ridotte ■«rondo il Marnili in cattive condicioni di connervaclone, erano formale da una cinta murale munita di rondelle attorno alla

• H«rt«MUa * poma la n 'a M colla roncatili. mutila («oaoarlata. ri Tot la a rad. q«nnl alla m rta n u a «M F l o w Orna. Vlerarado * [**1* a rad 41 Ktrlanaia w tk 'tHunn- 41 Roda,

i r m T o l « * . r « C 7

città R i t a t da una Hccomla cinta, attorno alla città Inuma organizzata con fronti bastionati prorviati di opere addizionali.di fosso •• di altri particolari inerenti al »¡«tema difensivo adottato.

Nella itua relazione informativa, adunque, il Marnili rife rliu-e che la rovina di quelle vecchie fortificazioni ai è iiiagKior- mcnte accentuala nel muri di »ost«*gtio delle «carpe, nelle strade co|«erte. nelle palizzate e*l in genere nelle M-arpc in terra, nel materiali di rividi intento ecc., fa poi seguire renumeraiione dei lavori per le riparazioni occorrenti, unendovi un profilo, munito di leggenda, con la quale ni richiamano, ad uno ad uno gli elementi della fortificazione, indicati: con linee «egnate in roMw>. gli esistenti e con linee Degnate in nero I nuovi ag giunti e quelli rime**! in pristino »tato.

Siccome nel carteggio consultato. un «im ile profilo è «egnato in matita, c’è <la ritenere che quello disegnato con linee a colori diversi, sia »tato Invialo al Duca di I<orrna inaiente colla anzidetta relazione.

l ’omnnqne. «tal profilo in matita ai è potuto egualmente r ilevare la c«inee*lonc dlfenaiva «Iella piasza in «*»amc. mrondoI criteri «lei Marnili, tapiniti alla necessità «il proposte da po tersi attuare con tutta sollerltudine. K*»e consiaiono princi- talmente: « i nel riattamento delle mora piantate mi! monte, che recingono la città a lla ; nell’agginnta di un cammino ili ron«la al ptale «Iella scarpata «tei monte, protetto da un maro di wwtegno. che *1 prolunga Ano al fosso; cl nel ripristino del fosao colla aggiunta di caponiere per la sua dfesa diretta e ancora «lei muro «Il rivestimento della rontro acarpa in luogo «Iella palizzata; <f) nella »internazione del rampar» «im prendente: il parapetto, la *ua scarpa interna, la banchina per II

ralorl. il pendio «lei parapetto e la scarpa esterna del rampato : e) nella »traila coperta e nello spalto con particolare per fucileria.

Tale profilo rispomle pienamente alle vigenze di quel tempo nei riguardi della difesa, in quanto la fortificazione, cosi concepita |>ern>elteva l'impiego di due distinte linee di fuoco, di cui: l'una. sulla banchina del rampato che poteva organizzanti

t& MEMORIE INTORNO A L. f . MARMILI

U MABISEIXI - I . r. M ABBILI COMO DI CI'KBBA 29

tanto per artiglieria, quanto per furiieria e l'a ltra per fucileria, eacl usi va mente, «alla strada roperta dietro la acarpa Interna dello «paltò.

Per Virejcrado, il Marnili giusta la «uà relacione, informa di aver dato disposiiioni preclsr al l'omandaute di quella piazza intorno ai lavori «la eseguire. con ordine tassativo «Il attendervi direttamente Uno al loro rompimento.

Circa alla quantità e la qualità delle bocche «la fuoco per il fabbisogno delle due piane, informa altre»! che nono aulii cienti quelle che vi ai trovano; ma però richiedono prr>ntl ri«ar cimenti per ottenere da esse il ma »«im o rendimento.

Nei riguardi degli «frumenti da minatore e guastatore, oc «Torrenti II Marnili «crive: « «ni punto di partire da Vienna tro- « vai uno Hmit che «i esibì a trovare per la fabbrica e man « lenimento de li instromenti per le fortificazioni e massima « abbi a compiere la rocca e trovandolo di qualche abilità, gli « assegnai 12 talleri al m ne come ne avviso II commissariato « e a Kaab g li c<«nprai ogni n<>cewaari<> ordigno per qualalasi < travaglio di ferro di mo«!o che a Vicngrado (intanto che il « travaglio durerà, r i farà l'officina di fabbro che poi «i farà « trasportare a llran ricevendo per l ’uso di questa, buona quan- « tità di carbone » .

• • •

Per le operazioni d ’assedio contro la p ia « « di Neuhaus- sel 1 la difficoltà maggiore che al presentò agli a«ae«liati dopo eseguiti I preliminari dell'investimento, fu il forte ostacolo «lei fosso che impedi loro, in nn primo tempo, la discesa nei me desini» onde iniziare I lavori delle gallerie per l’ulteriore procedimento. Hi cercò, innanzi tatto, di far passare una barca carica di minatori col favore «Iella notte in maniera che questi potessero, al coperto, porsi al lavoro avanzando col loro fornelli, ma l ’espediente non riuaci. poiché la barra con II presidio fu respinta «lai colpi di pietra provenienti dalla «ommità del maro; il fatto però rbe la caduta del pietrame nel fosso ne

■ r. m Voi sai e *47« a

HO MEMORIE INTORNO A L. F. M ABB ILI

agevolava il riempimento, co«) fu stabilito di concorrervi ancora col gettamento di fascine e di «acchi d'arena in gui»a da |M>tcr stabilire il fondamento «olido per l'esecuzione delle due gallerie, »«aia pa«saggi coperti e protetti, progettati insieme con l'impianto di una batteria per cinque gro««i cannoni, onde hat tere in breccia le facce delle opere Investite.

Per* que*to lavoro che « ’ incominciò felicemente, fu disturbato dai difensori che cercarono di appiccare il fuoco alle gallerie medesime, già iniziate, servendosi a ll’uopo di materie cotn bu«tlbili che accendevano col lancio di frecce intinte nel hi lume. A tale inconveniente «i pose rimedio coprendo le gallerie con terra e ponendovi a guardia alcuni uomini con ordine di dare avviso tempestivo di ogni altro principio d’incendio a ffine di concorrere, per tempo, all'eatinxione per m eno di acqua con«ervata in apposite botti convenientemente dislocate.

Frattanto che le cotte procedevano in tal aenso. i Turchi operarono una sortila per la porta detta di Vienna che non fu difesa dalle fanterie di Hvevia, le quali ne avevano avuto l'incarico, scusando la loro condotta colle condizioni delle trincee, le quali eaaendo troppo profonde, non avevano loro permesso di far fuoco contro il nemico U quale riuscì a penetrarvi e a passare a RI di «pada quelli che non ebbero il tempo di fuggire.

CIÒ nonostante il Duca di Lorena decise di assicurare quel punto con maggior forza, onde impedire ulteriori aortite in modo a molato e. in pari tempo, per ostare a qualsiasi colpo di mano da parte del Turchi medesimi. Po perciò risoluto di trar partito dal rilievo del terreno per erigervi un forte capace di mille uomini con armamento di cannoni: il tatto per operare una valida difesa sia contro la piazza, «ia attraverso alla campagna adiacente.

I l Marsili che ebbe l’ incarico di eseguire tale ordine, cosi si esprime nella sua relazione : „ * K per questo l’ho fatto della « necessaria grandezza e cinto di forte palizzata. Contro que « «to lavoro il nemico fece uno a fono col moschetto e col can « none, ma dopo due giorni d’azione riconobbe l’imporaibilità « di aver ragione di quel presidio e ritirò l'artiglieria che r i « era stata impegnata. Hi trovò necessario per abbreviare le

L l l t l lM U I • U r. M U IIU POMO DI OPUUU 81

« operazioni d'attacco di tentare l'incendio del ponte 1 II che « « I f«*ce col favore dell* noli«* mediante fuochi d'artiflzlo con « paglia po«ta sul ponte, per il cbè. Il nemico rinuniiò alle « aortite barricando la porta steasa... » . *

K en ila n o frattanto i lavori delle gallerie, «ebbene re«i difficili dal fuoco del dlfenaori, finché aperte le (treccie dalla artiglieria nei muri di acarpa, fu punibile al generale Hilvio Enea Oaprara di dare l'as«alto alla fortezza e conquistarla.

Il Mandi! che prese parte pur es*o alla vivissima lo lla alla teata del granatieri, fu colpito da una pietra «ulta faccia con tale tri»leni* da doventi ritirare nella «un tenda, appena tra ilo dal fosso, ov'er* precipitato.

L'ertto vittorioso di tale assedio e ancora della liberatone di Htrigoula «I deve in gran parte al Marwill, il quale con la roosueta «uà a t t iv ili e periti*, rituel, come *i è visto, in un tempo relativamente breve a mettere gl'im periali in condizioni di aver ragione «ni Turchi in ambedue le operazioni di guerra svolte«! rispettivamente nelle piarne, di cut trattasi.

Anche neU'adempimento degli incarichi a lui affidali nelle auaccennate circostanze, il Marnili pose speciale cura non solo nel concretare i provvedimenti di carattere generale, ma pn* ciaò altresì I più minuti particolari relativi ai lavori oasidio nali ed a ll’apprestamrnto delle artiglierie, elementi questi che ebbero senza dubbio la loro valida influenza cosi nella spedi teua. come nel buon «sito di ogni adone di guerra.

Operazioni 41 assedio e di d ifesa di Belgrado.

Fin dal 168# il Marnili, approfittando dell'udienza che gli venne accordata dal Pontefice Innocenzo X I. dal quale si era recato in missione per chiedere sussidi, onde proseguire la guerra da parte delle armi cristiane, ebbe l'opportunità di presentargli un piano dimostrativo intorno all'assedio di Bel grado che Egli aveva preparato in tutti i suol particolari, fa-

• IH IWMMK?.. aUa pana sa ricontala «v it * di v irus** r . M . reta*, TaL M. e a »

M EMORIE INTORNO A L. V. M ARM ILI

crollagli rilevare, in pari tempo con evidente convinzione, il buon esito dell'impresa qualora questa veni «ne realizzata.

Ottenuto il cospicuo sussidio di centomila Hcudi, fu determinato iient’altro di porre in atto l'ardito progetto coll’inviare colà renereito Cesareo agli ortiini del Duca di Baviera il quale, dopo le Hollecite operazioni preliminari del catto fu in grado di attaccare la piazza di viva forza e di penetrarvi passando a HI di *pada la guarnigione ivi rinchiuda.

• • •

In seguito, premendo a Cesare di conservare Belgrado in condizioni di difetta tali, da poter far fronte a qualsiasi ritorno offensivo da parte del Turchi, fu dato Incarico al Marnili di restaurar«* e rafforzare le opere Ivi esistenti e aggiungerne delle altre col One «tl rendere quella piazza capace di resistere ad un lungo assedio e contro armate p«xlerose.

La fortezza di Belgrado (schizzo n. 4)* situata su di una collina compresa, fra la sponda destra del Danubio e quella pure destra della Ha va nel tratto In «mi questa sfocia in quello, era costituita, nel I6SV, di un castello a tracciato rettangolare allungato con ridotto Interno e di una cinta murata di protezione nella città bassa, la quale, essendo posta alla gola del castello e presso la sponda «lei fiume, che In quel tratto accerchia per t ir lati la rolltna. costringeva l’attaccante a svolgere 1 suoi lavori d’assedio contro il quarto lato, dove appunto detta cinta era protetta, a sua volta, «la un profondo fosso asciutto. Ter un migliore apprestamento a difesa di Belgrado, Il Marnili compilò tre distinte proposte disegnando per ciascuna di esse una precisa e chiara planimetria «Iella proget tata forteaxa.

DI tali proposte: due, considerano l’abbandono e quindi la

demolizione delle opere rimaste: la terza Invece, ispirata a criteri «•ssenzlalmeote economici e di piò sollecita attuazione, ne comprende la conservazione con l’aggiunta di elementi per un

• P Voi ft. a l

congruo rafforzamento insieme coll’ ampliamento di alcune torri e la sistemazione di opere aderenti disposte, per la maggior parte, «ni previsto fronte principale d’attacco.

Più particolarmente il Marsili propose d’inserire nella cinta murata sulla città bassa (schizzo 5>1 tre torri piatte T a tracciato pentagonale; di trasformare in mezzi bastioni B le due torri d'angolo del fronte principale del castello A, che diventa cosi bastionato a lunga cortina; di costruirvi in capitale un rivellino C, coperto sul dinanzi da una vasta opera a corno D, con rivellino E ; di aggiungere sui fianchi della fortezza le controguardie e ancora più indietro due rivellini K Intagliati nelle falde della collina; i fossi, inoltre, di queste opere sono proposti asciutti con strade coperte spalto e relative piazze d 'arm i; in fine ai piedi dello spalto dell'opera a corno, pone tre fortini a dente H con fosso asciutto.

Delle altre due proposte, quella che II Marsili chiama c prima maniera di fortificare realmente B elgrado» comprende: un forte o cittadella in luogo del castello a pianta pressoché quadrata con fronte bastionato su ciascun lato munito, a sua volta, di rivellino, fosso asciutto, strada coperta e spalto, soltanto però in corrispondenza al fronte rivolto al supposto at- tacro principale; un'opera a corona con quattro fronti di cui: uno. in capitale della cittadella, un altro sulla destra di questo, verso la Ss va e g li altri due sulla sinistra, ripiegati verso il Danubio. Detta opera si svolge ai piedi del suindicato spalto e si appoggia : da un lato, al meno bastione del fronte estremo di destra, alla sponda della «a v a ; e dall'altra, si collega, sulla sponda del Danubio, alla cinta della città bassa.

Qnesta cinta di semplici mura, a tracciato poligonale con cortine a ripiegamenti in forma di torri piatte, segue l ’andamento della sponda del fiume e si collega, dalla parte della Sava, al m eno bastione del fronte esterno destro dell'opera a corona. A ll ’esterno di essa poi e sulla capitale della cittadella e cioè, sul terreno di più probabile attacco, il Marsili propone due opere a corno, con rivellino, l'una davanti a ll’altra, in modo

84 MEM ORIE INTORNO i L F . M A R S IL I

* r. M . Voi H. B 5,

«la presentare i rispettivi fianchi In direaione parallela alla capitalo della piazza munendole, altresì, di fossi asciutti alla •tettila guisa di quelli appartenenti al fronte bastionato dell 'a t t ic a opera a corona.

Tutti g li altri fossi della fortezza sono invece, acquei, compreso un controfosso progettato al piede dello spalto che circonda per intero la fortezza medesima; completano il sistema difensivo tre fortini a dente con fosso asciutto, proposti ai piedi dello spalto dell’opera a corno.

Per il mantenimento delle comunicazioni fra la piazza e le località circostanti, il Marsili propone passaggi cosi sul Danubio, come sulla Sava e fra gli isolotti, mediante ponti su barche con relative teste di ponte organizzate con opere a corno.

Intlne per il servizio del presidio di difesa era stato previsto: un magazzino a polvere, una fonderia per cannoni, un arsenale, nonché quartieri per cavalleria e caserme per fanteria.

• * *

U seconda proposta relativa alla fortezza di Belgrado, com prende: la cittadella con rivellino, come nella prima maniera, contraila egualmente sui fronti posti lungo i fianchi della collina, dne coprifacda del bastioni del fronte principale e la sistemazione di opere a dente circondate e collegato con fosso acqueo, preceduto dalla strada coperta dallo spalto e dal con trofomo acque«. Per la difesa sulla cresta della collina concorrono, oltre il fronte principale della cittadella, anche «peciali roprifacce del rivellino, un'opera a corona con due fronti e relativi rivellini e il bastione centrale dell'opera risultante sulla capitale della fortezaa. C o m p le ta n o f| sistema difensivo, i funsi, la strada coperta, lo spalto e tre fortin i a dente con fonato, ai piedi dello spalto dell'opera a corona.

Ita quanto si è e«posto intorno alle tre maniere di fortificare Belgrado, risulta evidente che il Marsili si conserva fedele al fronte bastionato italiano, in quanto Egli propone tale elemento con i Banchi perpendicolari alla cortina e protetti dai relativi orecchioni.

36 MRMoRIE INTORNO A L. P. MARSILI

L MAIIKKU.I • L. r. MJUMIU l umi RI OUHUU 87

Hi preoccupa inoltre di ballere il tirreno d 'itU rra con fuochi incrociali e a u l uopo propone, con giunta ronslderatlone, tracciati di opere a corno ed a corona.

• • •

Belgrado. r im rtu in pristine condizioni fu nel 1 fiS*0 a »»e diata dai Torchi, ma con poca speranca di conquistarla, in vlrtò delle fortlficamionl di m i era ninnila e ancora del nnm< roso presidio che ri era alato dinlocato per la relativa difesa Ad on dato momento però, non + detto In che modo, manife alatosi l'Incendio nella torre del castello. Incendio che a inano n mani» andò propagando»! a lutti I msgaulnl, compreso quello della polvere, dette Modo ai Torchi di approfittarne per pene trarr nella p iana e Infondere noovo terrore agli assediami, alenai dei qoali. •oltanto. poterono scampare dal pericolo ira ghettando, per om« < i di barche ralla sponda opposta de) Da nnbio

In segnilo a tale sria (rara, pensando che i Turchi, rinforzati da noove troppe, potessero tentare l’invasione della Transil vania. fn incaricato il Marnili di riconoscere il luogo ove essi si erano accampati per vedere se vi era la pnaalbilitA di aitar carli con la cavalleria e costringerli ad allontanarsi.

Il Marnili presi g li appunti necessari, con la consueta sua avveduteti« e, ahbouato «u caria il piano della situazione <11 quelle troppe, corse immediatamente dal «uo Principe per riferir gli intorno alla posniblliiA. am i alla convenlenu di procedere ad on'axlooe offensiva pronta ed energica, sen i« correre alcon rischio.

Accettata la proposta, il Principe affidò al Marnili medesimo l'incarico di porre in alto l ’impresa, dandogli per la bisogna il romando di on numeroso riparto di scelta cavalleria : i Torchi però subodorato la monna degli avversari, sloggiarono ironie dlatamente dal campo, pannarono II fiume Alauta seni« distruggere Il ponte dopo, e a marrie fo n a le si misero in nalvo lanciando lungo la strada i contnuwrgni evidenti della fuga.

Il Marnili prooegnendo lottarla l'innegulmenlo potè raggiungere pienamente lo scopo propostosi e liberare, in lai guisa, la

MEMORIE INTORNO A L. K. MAHHIl.I

Transil vania «la una minaccia d'invasione che poteva mettere g li Imperiali in gravi imbarazzi.

Una Mimile vittoria però, non poteva dare serie garanzie per l ’avvenire, in quutito i Turchi non avrebbero rinunciato a mettere in atto i ritorni offensivi, non appena fosse stato possi- bile, approfittando delle condizioni del terreno a loro favorevoli e anche del momento in cui g li avv«*r*ari non fossero stati in forze sufficienti per evitarli. Kra quindi necessario provvedere colla ricognizione, innanzi tutto, delle località che avrebbero potuto favorire le truppe ottomane per ritentare la non facile impresa e poi concretare il da farsi per porre g li ostacoli del caso sulle probabili direttrici di marcia, che sarebbero state scelte per procedere alla manovra controffensiva.

I l Maritili, al quale non era sfuggita la possibilità di tale manovra, dopo un'accurata ricognizione dei luoghi, fu in grado di rinvenire fra le ¡daghe di «juel ternano, transiti che potevano essere utilizzati senza alcun pericolo di sorprese. Immediatamente il Marsili propose di proce«]ere a lavori speditivi, ma nello stesso tempo efficaci, consistenti essenzialmente in tagliate, «Mtsia profonde e larghe interruzioni in tutti i transiti bene individuati, inasprite anche con difese accessorie abbai tnte, buche da lupo ecc.

Simile espediente, di carattere essenzialmente provvisorio, non poteva però impedire, in modo definitivo, ni Torchi la ri- presa della loro offensiva; dette tottavia tempo agli imperiali di ritardare l'avanzata, con notevole perdita di tempo, a cagione specialmente degli ostacoli menni io opera dal Marnili stesso, sui transiti di obbligato passaggio.

Supraggionto l'inverno, furono troncate le ostilità e intavolate a Vienna le trattative di pare fra le doe potenze belligeranti.

D ifesa 41 Sem eadrla d i Siasa e assedio 41 Vidino.

Nella primavera del I6$9 il Principe di Baden. desideroso di porre in istato di assedio la piazza di Semendria 1 abbando nata dai Torchi ancor prima dell'assedio di Belgrado, ordinava

• Salta im a t a • • o m ir del iHiaobio 145 Ka> da Brljcrsdo).

U MARlXBI.l-1 - U r. MASIIILI UOMO l>l (ir EH IH 39

•I Marnili «li preparar* il relativo progetto comprendente, non aolo, i lavori attorno alla pianta, ma anche gli «U ri Inerrati alla «istrauuione «li no transito nella aelva «Iella Morava, posta a «od di Relgrad«), nonché di un ponte «a questo Utraao II urne.

I l progetto allestito dal Mandi! e presentato al Principe Luigi, fu «la queato pienamente approvato eoa ordine, in pari tempo, «Il por mano ai lavori proponi!1 Mirrarne urgeva l'aa aetto definitivo della plana, il Marnili informò 1« «uè propoafe alla raatrnxiooe di opere a carattere speditivo, per lo più in terra, curando di rafforlare quelle esistenti rollo »rapo di ottenere la « ira rena degli aborrili t la totale protexlone «Ielle arti glierie installate ani rampar! t angli «patti.

Contemporaneamente all'earroilonc di detti lavori, il Mar- aili attrae a ltre«! al diaboaramento della selva per una estensione di rirra 10 Km. in modo da ricavare un transito «ufficiente, anrbe per il ra ireggio e alla sistematone di ponti roal sulla Morava, rame so altri corsi d'acqua verso Jagodina *.

Mirabile fu il lavoro del Marsili io questa impresa per le gravi difficoltà che dovette sormontare, dovute, più specialmente, alla ricerca di materiali di cirraatanu sul quali, aoltanto potè fare assegnamento per la bisogna.

D ifatti clopo aver requisito su quei luoghi paludosi delle piccole barche e delle zattere, riuscì a mettrre inaiptne con queste, corpi di sostegno suffirientemente robusti i quali, collegati iniseme con fusti e travi, ricuperati dal taglio della selva, forn irono ottim i passaggi per il transito di cannoni e di materiali, coal attraverso alla Morava, come so altri corsi d'acqua minori.

Dato la grande importanza del passaggio principale, il Mar aili non trascurò di munirlo di teste di ponte, con tracciato a semicerchio e a profilo per aola fucileria.

• r M , Val. .Vi. r. «m (M te rs lo data 34 laallo Mao>. la <|w«ta M irra U l ’ rmc.j«' U ig l «n tla t. ira «lu u , al MarsIU « di riaiab re qaatrbe «torno a Knaaadrla per an-odtr» tanto uva lio al lavort * aorta« per rlw a a w w oaa looallU «warvaicat* «olla Morara per fecu rv l tu> p o « t r . ».

* Rltaaia a K Km da «M araM a mita rtva stabrtra M ía Morara.

40 MEMORIE INTORNO A L. V. MARMILI

Il Principe Luigi di Haden, apprezzando tutti i lavori di fortificazione in corso a Semendria e altrove, se ne compiacque col Marnili e lo lodò per mezzo di una sua lettera 1 »criItagli da Hemendria medesima, in data li luglio 1G89.