Histoire du compagnonnage - Numilog

-

Upload

khangminh22 -

Category

Documents

-

view

5 -

download

0

Transcript of Histoire du compagnonnage - Numilog

INTRODUCTION

L A T Ê T E E T L E S M A I N S

Le compagnonnage est une institution largement informelle, née spon- tanément en réaction contre les excès du système corporatiste des jurandes et des maîtrises. Il a tôt regroupé des compagnons, des ouvriers salariés, en butte à l'arbitraire et parfois à l'oppression de maîtres, de patrons qu'ils n'avaient pas le droit de quitter à leur guise. On peut donc affirmer sans exagération que les Devoirs compagnonniques ont contribué à libérer les salariés de l'artisanat d'un véritable servage viager. Et à revaloriser un tra- vail manuel indignement méprisé par tant d'intellectuels de pacotille. Ce qui n'est pas un mince mérite !

Mais il y a plus. Le compagnonnage, par delà des bizarreries qui peu- vent faire sourire et parfois agacer, a su être une école. Ecole qui combine harmonieusement l'éducation de la main, celle du coeur et celle des moeurs, école qui a formé des générations d'ouvriers d'élite, sûrs d'eux-mêmes et soucieux, par delà leur outil, de mieux connaître le monde et les techniques qui permettent de le transformer. La vocation des vieux Devoirs reste de rechercher une conciliation : celle de la civilisation humaniste et la civilisa- tion technique. Pour ces raisons, et quelques autres très affectives et égale- ment honorables, le compagnonnage est présentement et restera le conser- vatoire de la conscience ouvrière.

CHAPITRE PREMIER

L E S F O N D A T E U R S E T L E S M Y T H E S

Les origines des compagnonnages se perdent dans la nuit des temps. Certitude qui va de pair avec une ignorance profonde des modalités pre- mières du phénomène compagnonnique. Les mythes fondateurs sont riches et contradictoires. Leur exubérance ajoute à leur fascination. Tels, ils contri- buent à envelopper de mystère l'apparition des compagnonnages, et ont jadis alimenté les spéculations les plus étranges et les controverses entre Devoirs rivaux. Le fatras des légendes, des fables et des traditions contradic- toires qui nous est parvenu cache en effet des réalités que, faute de docu- ments ou de sources fiables, nous ne pouvons guère appréhender. D'autant que l'organisation compagnonnique fut, par essence, et d'emblée, clandes- tine. Il est probable que les compagnonnages sont nés au Moyen Age, à l'occasion des grands rassemblements d'ouvriers ou d'artisans sur les chan- tiers des cathédrales ; "nous pensons, écrit Martin Saint-Léon, que les pre- miers compagnonnages ont été formés du commencement du XII siècle à la fin du XIII siècle, entre les artisans accourus en foule dans les villes où se construisaient les grands édifices religieux par lesquels s'épanouissait l'art gothique encore dans sa fleur". On sait par exemple que les tailleurs de pierre qui édifièrent le gros oeuvre de grés rose de la cathédrale de Strasbourg s'étaient constitués en sociétés secrètes.

Organisation de lutte et de solidarité regroupant les ouvriers salariés et dépendants, le compagnonnage avait maille à partir avec des employeurs ou maîtres et avec des autorités civiles et religieuses qui avaient partie liée. Soucieuses de se constituer une légitimité en se rattachant à une antiquité prestigieuse, les sociétés compagnonniques s'attribuaient sans vergogne,

grimoires douteux ou parchemins apocryphes à l'appui, des fondateurs illustres, des parrainages merveilleux et une histoire troublante. La division du compagnonnage en branches concurrentes avivait encore cette tendance, chacun des rites antagonistes s'ingéniant à prouver de la sorte, par une sur- enchère dans l'invention et la forgerie, sa précellence. Ainsi ces compagnons teinturiers qui, faux diplôme mérovingien à l'appui (1), se targuaient d'une fondation remontant à... 548 !

La "légende des origines" joue sur toute une foisonnante mythologie du travail humain qui associe le principe divin à la naissance et au développe- ment des arts et des sciences, donc par voie de conséquence, à l'apparition des métiers différenciés que ces connaissances informent. Se distinguant les uns des autres par leurs occupations et les genres de vie qu'elles impli- quaient, les spécialistes qui maîtrisaient des techniques utiles à la collecti- vité se sont très tôt constitués en fractions fermées sur elles-mêmes, au sein desquelles se transmettaient les traditions du métier. Dans la Rome de la basse époque comme dans le monde hindouiste, les castes où les collèges professionnels forment la trame du tissu social.

Instruits par les travaux de G. Dumézil de la portée des mythes et des légendes comme indices de comportements, d'attitudes et de manières d'être ou de penser des temps anciens, an-historiques, nous savons combien il serait fautif de lier l'apparition des sociétés professionnelles à la présence de documents écrits attestant leur existence. Illettrés dans leur quasi-totalité, les compagnons ont pendant des siècles usé de la tradition orale pour fon- der en dignité leurs Devoirs, expliquer leurs coutumes initiatiques forma- listes et interpréter leurs rites. Les contes et les fables transmis de génération en génération, n'ont de toute évidence aucune valeur historique en eux- mêmes ; mais ils n'en doivent pas moins être pris en compte, comme mar- queurs de ces mentalités compagnonniques qu'ils ont profondément impré- gnées et comme signes d'une certaine manière de voir et de recevoir un héritage hypostasié.

Dans le tronc commun mythologique reçu par tous les Devoirs, et les rites qui le sous-tendent, le Temple - concret ou conceptuel - tient une place de choix. La construction du Temple reste la référence fondamentale, com- mémorée à l'infini, de la naissance du compagnonnage. Le Temple lui- même est le lieu où naît, se déploie et s'épanouit la maîtrise opérative des compagnons, leur science certaine des équilibres, des volumes et aussi leur conscience solidaire. La construction du Temple de Jérusalem, l'édifice par excellence, célébré par l'Ancien Testament, constitue la toile de fond légen- daire de récits fondateurs circonstanciés. La charge émotionnelle contenue par l'événement, le merveilleux exotique qui s'en dégage concourent à lui donner une crédibilité immédiate. Qu'importent dès lors la véracité de détail des péripéties ? Si le génie bâtisseur d'Hiram, maître d'oeuvre investi de la confiance du roi Salomon, est du domaine du rêve ; s'il est prouvé ou

non que des apprentis, incompétents et jaloux, l'assassinèrent pour avoir refusé de leur conférer la maîtrise, et, convaincus de leur crime ignomi- nieux, furent châtiés par Salomon, roi justicier ; si maître Jacques, architecte et tailleur de pierre investi, comme Hiram, de la confiance du souverain, fut bien, le chantier fini, victime à la Sainte-Baume de Provence, où il s'était retiré, d'une vengeance ourdie par maître Soubise, autrefois son confrère et ami, et laissa vraiment derrière lui des disciples qui se partagèrent sa garde robe et se consacrèrent à la perpétuation de sa mémoire ?

Le Temple c'est aussi un ordre chevaleresque et religieux qui, tout en s'illustrant par les armes en Terre Sainte, a fait construire une multitude d'églises et de forteresses en Orient et en Occident. Dans cette ligne, et assi- milé parfois au grand maître Jacques de Molay, torturé, condamné et brûlé sous Philippe IV Le Bel (1314), maître Jacques aurait au début du XIV siècle été initié dans l'Orient des Croisades, et il aurait donné un statut aux ouvriers de tous états qui travaillaient pour l'Ordre, les rassemblant en asso- ciations par métiers. En d'autres termes, les Templiers auraient fondé de toutes pièces un Devoir, ou précipité une évolution déjà amorcée parmi les ouvriers du bâtiment, héritiers des secrets des bâtisseurs de l'antiquité orientale.

Derrière les fioritures, les détails naïfs, poétiques ou truculents qui agré- mentent ces légendes et leur confèrent une sorte de séduction pédagogique, on trouve le désir passionné de rattacher par ses racines le compagnonnage aux valeurs testamentaires, reçues et éprouvées de l'antiquité judéo-chré- tienne, de l'intégrer à la tradition religieuse et d'en magnifier par là les ori- gines ; les tailleurs de pierre, prétendent ainsi que ce furent trois compa- gnons tailleurs de pierre qui soulevèrent la dalle du saint Sépulcre pour permettre au Christ ressuscité de sortir du tombeau.

Par delà la lettre, on peut peut-être voir dans ces légendes hautes en couleurs, comme le suggère M. Luc Benoist, "la transposition en récits de rites d'initiation", de rites qui seraient "la très lointaine survivance des antiques sacrifices de fondation qui accompagnaient la construction des sanctuaires dans les plus anciennes civilisations connues..." et, par assimila- tion, qui accompagnaient la naissance d'une doctrine ou d'une institution.

Maintenir l'unité et les traditions d'un métier est l'objectif que se fixent initialement les communautés qui se forment ici ou là et qui rassemblent tous les membres indifférenciés d'une profession ; mais à partir du moment où ce rôle de défense des intérêts globaux d'un "état" est assumé par des organismes bien différenciés et juridiquement définis comme les métiers jurés ou les métiers réglés, de nouvelles collectivités professionnelles surgis- sent, plus restreintes et qui prennent en mains des intérêts catégoriels et des causes circonscrites. Cet affinement de la revendication d'identité et d'équité jouera au bénéfice des "varlets", ou compagnons-salariés résolus à se poser face aux maîtres qui les emploient. Particulièrement actifs, les

métiers du bâtiment profitent de la construction des châteaux et surtout des édifices religieux pour se structurer les premiers de la sorte, frayant la voie aux autres corporations. C'est vraisemblablement à l'ombre du cloître ou de la cathédrale que les tailleurs de pierre et les charpentiers ont organisé leurs premières fréries ; leurs traditions reconnaîtront toujours dans les grands bâtisseurs que furent les Cisterciens, leurs premiers maîtres dans l'art de la géométrie appliquée ou "trait", ce"latin des ouvriers du bâtiment", et dans Saint Bernard une de leurs figures emblématiques. Une légende compa- gnonnique va jusqu'à affirmer que le trait est né à l'abbaye de Fontenay-les- Clervaux, où les moines auraient traduit, étudié et utilisé l'oeuvre d'Euclide.

(1) au musée du compagnonnage de Tours, panneau mural 27, teinturiers & tisseurs, p. 117 du guide du visiteur.

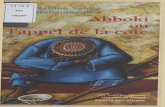

LE T E M P L E

(Gravure, Amsterdam, 1629)

Le Temple de Salomon - Gravure hollandaise, 1629. (CFE [Les Compagnons en France et en Europe], Tome 1, p. 424)

CHAPITRE II

L E S S I È C L E S O B S C U R S

D U C O M P A G N O N N A G E

On peut épiloguer à perte de vue sur un assez hypothétique compa- gnonnage "primitif". Le compagnonnage a sécrété sa mythologie, qui est vite devenue foisonnante, fonction qu'elle est de l'imagination et des fan- tasmes de ceux qui ont vécu par lui et pour lui. La respectabilité, jadis et naguère, s'acquerrait surtout à l'ancienneté : il était donc normal, au temps où l'adage "vetustas pro lege habetur" avait pleine autorité, de chercher à asseoir l'institution compagnonnique sur des fondements aussi antiques et aussi prestigieux que possible. Et aussi de lui rechercher - fut-ce en forçant le trait - des patronages et des antécédents flatteurs.

La terminologie rend difficile l'identification des compagnonnages pré- coces : flottante, elle désigne tantôt sous les mêmes vocables des associa- tions d'essence différente, tantôt sous des dénominations diverses le même type de groupement ; il est souvent délicat, dans ces conditions, de détermi- ner à quoi correspondaient exactement frairies, fraternités, ghildes, métiers, arts, communautés, collèges ou jurandes. Il est courant, en l'état actuel des connaissances, de voir dans les premiers compagnonnages ou Devoirs, des branches sécessionnistes de ces confréries à finalités transcendantes qui réunirent très tôt sous la protection d'un saint tutélaire tous les travailleurs d'un même métier, qu'ils fussent salariés ou patrons. Sortis d'une rupture des fraternités professionnelles, les premiers Devoirs n'auraient été que des confréries fractionnelles, réunissant plus ou moins clandestinement les seuls ouvriers ; parallèlement, à partir de la même origine, se seraient constituées

Construction d'un château au XIII s. - Miniature (CFE Tome 1, p. 265)

Tailleurs de pierre - Vitrail, Cathédrale de Chartres. (CFE, Tome 1, p. 26)