Große Politik im Kleinen. Funde mit herrschaftlich-politischem Hintergrund aus der Burg Grafendorf...

Transcript of Große Politik im Kleinen. Funde mit herrschaftlich-politischem Hintergrund aus der Burg Grafendorf...

BMÖ

29

| 201

3

Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie

OGM

Beiträge der Tagung inInnsbruck und Hall in Tirol, 2. bis 6. Oktober 2012

Beitr

äge

zur

Mitt

elal

tera

rchä

olog

ie in

Öst

erre

ich

Mittelalterarchäologie in ÖsterreichEine Bilanz

BMÖ 29 | 2013

Mittelalterarchäologie in Österreich – eine BilanzInnsbruck und Hall in Tirol, 2. bis 6. Oktober 2012

Die Tagung wurde von der Österreichischen Gesellschaft für Mittelalterarchäologie in Kooperation mit folgenden Institutionen veranstaltet:Institut für Archäologien der Universität Innsbruck, Institut für Urgeschichte und Historische Archäologie der Universität Wien, Institut für Archäologie der Universität Graz, Abteilung für Archäologie des Bundesdenkmalamtes, Stadtarchäologie Hall, Institut für Realienkunde des Mittelalters und der frühen Neuzeit

Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie

OGM

Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie

OGM

Wien 2013

Mittelalterarchäologie in Österreich Eine Bilanz

Beiträge der Tagung inInnsbruck und Hall in Tirol, 2. bis 6. Oktober 2012

Herausgegeben von

Nikolaus HoferThomas KühtreiberClaudia Theune

Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich29 | 2013

Der Druck dieses Bandes wurde durch die freundliche Unterstützung folgender Institutionen ermöglicht: Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Gruppe Kultur, Wissenschaft und Unterricht – Abteilung Wissen-schaft und ForschungMagistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung 7 – Kultur,Universität Innsbruck, Philosophisch-Historische Fakultät

Dieser Band erscheint zugleich als

Nearchos Sonderheft 20, 2013

Alle Rechte vorbehalten© 2013 Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie, Wien

Herausgeber: Österreichische Gesellschaft für Mittelalterarchäologie, 1190 Wien, Franz-Klein-Gasse 1http://www.univie.ac.at/oegm

ISSN: 1011-0062

Redaktion: Mag. Nikolaus HoferLektorat: Mag. Hans Müller und Mag. Nikolaus Hofer

Englisches Lektorat und Übersetzungen: Paul Mitchell B.A.Satz, Layout und Gestaltung: Mag. Dr. Karin Kühtreiber

Coverbild: Fotos: Institut für Archäologien der Universität Innsbruck und Stadtarchäologie Hall in Tirol; Fotomontage: Mag. Michael Schick

Druck: Grasl FairPrint, 2540 Bad Vöslau

Inhaltsverzeichnis

Überblicksdarstellungen

Claudia Theune und Thomas KühtreiberEinführung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Sabine Felgenhauer-SchmiedtMittelalterarchäologie in Ostösterreich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Harald Stadler Zum Stand der Mittelalterarchäologie in Westösterreich (Tirol und Vorarlberg) nach 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Manfred LehnerMittelalterarchäologie in Südösterreich heute . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Martin KrennMittelalterarchäologie und Denkmalpflege in Österreich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Kleinfunde nach ausgewählten Materialgruppen

Alice KaltenbergerKeramikforschung des Mittelalters und der Frühen Neuzeit in Österreich. Ein Wegweiser in verschiedene soziale Lebenswelten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Johanna KraschitzerDas Gefäßspektrum des 14. bis 16. Jahrhunderts aus innerstädtischen Grabungen. Gefäßkeramik aus Grazer Fundkomplexen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Paul MitchellZiegel als archäologische Artefakte: Technologie – Verwendung – Format – Datierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Sarah LeibRepräsentation in der Stube.Ein Blick hinter die Fassade der reliefverzierten Ofenkeramiken in Tirol und Vorarlberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Kinga TarcsayVom „weißen Fleck“ zur bunten Vielfalt.Fortschritte und Desiderate der österreichischen Glasforschung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Michaela WilkVenezianische Kelchglasformen des 16./17. Jahrhunderts im Fokus des Gesamtphänomens „Rezeption” im Rahmen eines prozessorientierten Kulturtransfers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Patrick CassittiBuntmetallobjekte des Mittelalters und der Neuzeit im europäischen Kontext: Forschungsperspektiven . . . . . . . . 97

Technik: Lebensbewältigung durch Innovation und Tradition

Lukas Kerbler und Andreas KrainzEin frühmittelalterlicher Eisenverhüttungsplatz in Dörfl, Burgenland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Robert Bergmann, Manfred Fugger und Michael HajekZur Thermolumineszenzdatierung einer mittelalterlichen Ofendüse aus Dörfl-Neuwiesen (Burgenland) . . . . . . 115

Günther Karl Kunst und Michaela Popovtschak„Rund ums Essen“ – bioarchäologische Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Alice KaltenbergerGebrauchsspuren auf Keramik als Indikatoren des Wandels in der Kochtechnik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Ronald Kurt SalzerVermessen? Metrik des Mittelalters und der Frühen Neuzeit im Spiegel der archäologischen Funde aus Österreich . . . . . . . 137

Michael Schick„Ergrabene Musik“.Von archäologisch geborgenen Fragmenten zum Instrument. Musikarchäologische Forschungen in Tirol. . . . . . 145

Heike Krause und Christoph SonnlechnerArchäologie und Umweltgeschichte. Wien, die Donau und der Umgang mit Wasser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Urbanität

Nikolaus Hofer, Martina Hinterwallner und Martin KrennStadtarchäologie in Österreich. Eine Standortbestimmung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Alexander ZanescoStadtentwicklung und Topografie von Hall in Tirol im Spiegel archäologischer Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

Karin Fischer Ausserer und Christoph ÖllererDie mittelalterliche und neuzeitliche Stadtmauer in Wien – das Projekt „Wiener Stadtbefestigung“. . . . . . . . . . 179

Martina HinterwallnerDie Kremser Stadtbefestigung im Licht neuer archäologischer Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Doris SchönParzellenstrukturen, Gebäudetypen und Überlegungen zur städtebaulichen Entwicklung am Beispiel des spätmittelalterlichen Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Ute ScholzDie Großgrabungen in Tulln an der Donau als Quellen für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte der mittelalterlichen Stadt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Helmut RizzolliWährungsunionen und Währungsräume. Eine archäologisch-wirtschaftshistorische Spurensuche am Beispiel des von Verona ausgehenden Bernerraumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

Ländlicher Raum

Sabine Felgenhauer-Schmiedt und Thomas KühtreiberDer ländliche Raum im Mittelalter. Zugänge und Perspektiven der österreichischen Mittelalterarchäologie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219

Elisabeth NowotnyNeues zu frühslawischen Siedlungen in Niederösterreich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Patrick SchichtBurgen als geopolitische Schachfiguren. Zwei Fallbeispiele aus dem Erzbistum Salzburg im 12. Jahrhundert sowie aus dem Herzogtum Österreich im 13. Jahrhundert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241

Astrid SteineggerAlte und neue Ansätze in der steirischen Burgenarchäologie anhand einiger ausgewählter Objekte . . . . . . . . . . 249

Soziale Identitäten

Claudia TheuneSoziale Identitäten und Regionalitäten in der Archäologie des Mittelalters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Stefan EichertArchäologie und ethnische Identitäten – das Fallbeispiel Kärnten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

Barbara HausmairGender – Alter – Lebensverlauf.Alters- und geschlechtsbezogene Identitäten im mittelalterlichen Bestattungsritual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

Ronald Kurt SalzerGroße Politik im Kleinen. Funde mit herrschaftlich-politischem Hintergrund aus der Burg Grafendorf in Stockerau (Niederösterreich) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280

Christina SchmidVerpflichtet Adel? Zur Frage einer Definition „adeliger“ Sachkultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Beatrix NutzDressed to the nines.Kleidung zur Identifikation des sozialen Standes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

Christiane KärcherMittelalterliche Klosterarchitektur als archäologischer Befund am Beispiel des Zisterzienserstiftes Rein, Steiermark. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303

Robert Baier und Thomas KühtreiberPilgerzeichen aus Österreich – Pilgerzeichen aus österreichischen Wallfahrtsstätten. Anmerkungen zum Forschungsstand . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

Miriam KrögDas Bauopfer als Ausdruck ambivalenten religiösen Verhaltens im Mittelalter und in der frühen Neuzeit . . . . . . 316

280

Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 29/2013, S. 280–286

Einleitung

Die Interpretation archäologischer Funde hinsichtlich ihrer politischen Relevanz ist eine Randerscheinung. In diesem Beitrag sollen am Beispiel zweier ausgewählter Funde aus der Burg Grafendorf in Stockerau (Niederösterreich) Pers-

pektiven eines Fokus auf politisch-herrschaftliche Gesichts-punkte dargelegt werden.

Die ehemalige Feste Grafendorf wurde 1974 bis 1976 durch die Errichtung eines Altersheimes weitgehend zer-stört; erst 2002 und 2003 wurden in den wenigen noch un-berührt gebliebenen Arealen des Wehrbaus archäologische

Große Politik im KleinenFunde mit herrschaftlich-politischem Hintergrund aus der Burg Grafendorf in Stockerau (Niederösterreich)

Ronald Kurt Salzer, Wien

Zusammenfassung

In der Burg Grafendorf (Niederösterreich) kamen zwei au-ßergewöhnliche archäologische Funde zum Vorschein, de-ren politischer Sinngehalt sich erst im Verein mit heraldi-schen und schriftlichen Quellen voll erschließt: Einerseits treten bei beiden Objekten Wappen auf, welche sich auf das habsburgische Herrscherhaus zurückführen lassen, anderer-seits sind in der Besitzergeschichte der Wehranlage mit An-dreas Krabat von Lappitz und den Freiherren von Zel-king eine Reihe von Inhabern mit eingen Kontakten zu den Habsburgern fassbar. Der erste Fund, eine mit dem ös-terreichischen Bindenschild verzierte Kachel, datiert in das späte 15. Jahrhundert und war Teil eines dekorativen Kachel-ofens. Die Verwendung dieses Wappens stellt ein bewusstes Treuebekenntnis zum Landesfürsten dar; der Gebrauch von landesfürstlichen Wappen auf Kachelöfen dürfte zudem mit einem besonders hohen Prestige des Auftraggebers einher-gegangen sein. In Österreich sind bislang nur zwei archäolo-gische Beispiele für derlei Kacheln aus Burgen bekannt. In beiden Fällen kommen habsburgische Günstlinge als Besit-zer in Frage. Der zweite Fund, ein Formmodel mit Habs-burgerwappen, ist nicht nur ein bemerkenswertes Zeugnis für adelige Festtagskultur in einer spätmittelalterlichen Burg, sondern auch ein einzigartiger archäologischer Nachweis für habsburgische Propaganda, die auf Festgebäck als Projek-tionsfläche sowie auf den an Festen teilnehmenden Adel als Adressaten und Mitwirkenden der politischen Inszenierung setzte. Viele Indizien führen zu der Vermutung, dass diese raffinierte Methode der Propagierung des Machtanspruchs der Habsburgerdynastie auf Kaiser Maximilian I. zurückgeht. Dank des Wappenmodels gelang es nun erstmals auch der Archäologie, das Streben dieses Herrschers nach einem blei-benden Gedächtnis zu dokumentieren und sogar um eine bislang unbekannte Facette zu bereichern.

Summary

The castle of Grafendorf (Lower Austria) has produced two exceptional finds, the political meaning of which only beco-mes fully clear with the help of heraldic and written sources. On the one hand, both objects feature coats of arms that can be traced to the ruling house of Hapsburg, on the other, the history of the fortification includes several owners – Andrew Krabat of Lapitz and the barons of Zelking – with close ties to the Habsburgs. The first find, a tile decorated with the Austrian coat of arms, is dated to the late 15th century and was part of an ornamental tiled stove. The use of this coat of arms is a deliberate profession of faith to the sovereign and also points to the considerable prestige of the custo-mer. Only two archaeological examples for such tiles are known in Austria so far. In both cases Hapsburg protégés are thought to have been the owners. The second find, a baking mould with the Hapsburg coats of arms, not only is a remar-kable proof of aristocratic banqueting culture in a late me-dieval castle, but also a unique testimony to Hapsburg propa-ganda, which employed festive confectionary as a projection surface and the participating aristocracy as both addressees of and contributors to this political performance. Many factors indicate that this shrewd method of promoting the claim to power of the Hapsburg dynasty can be traced back to Em-peror Maximilian I. Thanks to this mould, archaeology has for the first time been able to document this monarch’s pur-suit of a lasting memory (memoria or Gedächtnis) and even to enhance it with an unknown facet.

281

Grosse Politik im Kleinen. Funde mit herrschaftlich-politischem Hintergrund

Grabungen durchgeführt. Diese Untersuchungen wiesen die Burg als mehrphasige Anlage aus, die dank ihres mit Basteien bestückten Erdwalles ein bemerkenswertes Beispiel für die innovative Adaptierung einer spätmittelalterlichen Niederungsburg zur Wahrung ihrer aktiven und passiven Verteidigungsfähigkeit im Zeitalter schwerer Feuer waffen darstellt. Trotz der Ausschnitthaftigkeit der Grabungen kam ein reiches Fundmaterial zum Vorschein, das ein differen-ziertes Bild adeligen Lebens zeigt und – wie die Funde aus den 1970er-Jahren – überwiegend in das 15. und beginnen-de 16. Jahrhundert datiert. Das Ende der Burg dürfte ent-weder durch türkische Truppen im Jahr 1529 oder im Rah-men einer planmäßigen Aufgabe zu Gunsten des Schlosses Sierndorf herbeigeführt worden sein.1

Für die Interpretation der Funde ist die Besitzgeschich-te der Wehranlage von entscheidender Bedeutung. Den his-torischen Quellen zufolge befand sich die wahrscheinlich auf einen Sitz von Gefolgsleuten der Grafen von Vornbach zurückgehende Burg Grafendorf seit Anfang des 14. Jahr-hunderts in Händen verschiedener lokaler Ritterfamilien. Um 1500 gelangte die Feste jedoch an mehrere überregi-onal bedeutende Akteure mit engen Beziehungen zu den Habsburgern. Zuerst war kurzfristig der aus kroatischem Adel stammende Andreas, genannt Krabat, von Lappitz (1433/1435–1504/1506) Inhaber der Burg. Dieser konnte sich nicht nur dank einer gewaltigen Besitzanhäufung im österreichischen Ritterstand etablieren, sondern brachte es als Krönung seines beeindruckenden Aufstieges auch bis zum Rat der Kaiser Friedrich III. und Maximilian I., zum landesfürstlichen Regenten Niederösterreichs sowie zu-letzt sogar zum Marschall des von Maximilian geschaffenen Hofrates.2

1513 wurden dann die Brüder Wilhelm II. (1482–1541) und Wolfgang († 1518) aus dem bedeutenden Adelsge-schlecht der Zelkinger von Kaiser Maximilian I. mit der Burg Grafendorf belehnt. Besonders Wilhelm II. von Zel-king stand in enger Beziehung zu Maximilian: Gemeinsam mit seinem Bruder Wolfgang war er 1509 ein Teilnehmer des kaiserlichen Kriegszuges gegen Venedig, nahm 1511 eine Hofdame aus dem Innsbrucker „Frauenzimmer“ der Kai-serin Bianca Maria von Sforza zur Gemahlin und wur-de 1514 kaiserlicher Hauptmann von Hainburg.3 Auch der 1529 mit der Burg Grafendorf belehnte Freiherr Veit von Zelking († 1559) – der ältere Bruder Wilhelms und Wolf-gangs – war ein hochrangiger habsburgischer Gefolgsmann, der den Kaisern Friedrich III. und Maximilian I. als Truch-sess gedient hatte.4

1 Salzer 2012a, 172–177. – Salzer 2012b, 292–295. 2 Salzer 2012a, 170–171. – Salzer 2013, 106–109. 3 Danach stieg Wilhelm II. von Zelking im Dienst der Habsburger

die Karriereleiter sogar noch weiter empor: Er wurde 1521 von Kai-ser Karl V. in Aachen zum Ritter geschlagen, avancierte zum gehei-men Rat König Ferdinands I. und erlangte das Amt des Obersthof-meisters der verwitweten Königin Maria von Ungarn. Vgl. Salzer 2012a, 171; Salzer 2013, 93–95.

4 Salzer 2012a, 171. – Salzer 2013, 97–100.

Die Wappenkachel

Bereits 1975 stieß man im Zuge der Bauarbeiten auf ei-nen an die Innenseite des Berings gemauerten Latrinen-schacht, in dem eine besondere Blattkachel gefunden wurde (Abb. 1, 2). Das Blatt dieser Kachel mit einem Format von 22,8 × 23,3 cm zeigt im Zentrum eines durch Leisten ge-bildeten Vierblatts ein schräg nach heraldisch rechts gestell-tes Bindenschildwappen, wobei die etwas schmal geratene Binde ebenfalls als erhabene Leiste hervortritt. Die Schräg-stellung des Schildes ist für mittelalterliche Wappenillustra-tionen typisch.5 Das einzige Vergleichsstück aus Österreich ist eine im Stadtmuseum Melk befindliche Wappenkachel, die dem 15. Jahrhundert zugeschrieben wird.6 Diese Blatt-kachel weist ein dem Grafendorfer Exemplar sehr ähnli-ches Vierblattmuster auf, in dessen Mitte sich ein ebenfalls schräg gestellter, dreieckiger Wappenschild befindet. Dieser zeigt allerdings ein bislang unidentifiziertes Heroldsbild, nämlich zwei aus vier Leisten bestehende Schräglinksbal-ken. Darüber hinaus wirkt der Wappenschild aus heraldi-scher Sicht aufgrund seiner dreieckigen Form archaischer als das schon in Gestalt eines Halbrundschildes ausgeführte Wappen der Grafendorfer Kachel.

Wie aus Funden aus dem benachbarten Ausland her-vorgeht, trat das Vierblattmotiv auf Kacheln bereits seit dem 14. Jahrhundert auf; so kam beispielsweise in den Königspa-lästen von Buda7, Visegrád8 und Diósgyör9 sowie im Klos-

5 Diese Darstellungsweise leitet sich möglicherweise von der Manier ab, in der die Schilde im Alltag zur Aufbewahrung an die Wand ge-hängt wurden: Schönfellner-Lechner und Buchinger 2008, 604. – Eine Schrägstellung des Schildes findet sich aber auch schon bei Reitersiegeln: Englisch 2010, 618.

6 Englisch und Jaritz 1976, 55, Abb. 28; 95, Inv. Nr. 1064. 7 Holl 2007, 221, Abb. 2/1. 8 Holl 2007, 220, Abb. 1/1; 221, Abb. 2/4. 9 Boldizsár u. a. 2007, 146–149, Taf. 37, Taf. 44/1 (Anjou-Zeit),

Taf. 49/2, Taf. 53/1–2, Taf. 54/1, Taf. 55/1, Taf. 55/4 (Anjou- oder Sigismund-Zeit).

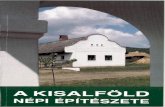

Abb. 1 Foto der Wappenkachel aus der Burg Grafendorf.

282

Ronald Kurt Salzer, Wien

ter von Székesfehérvár10 eine ganze Reihe von Nischen-kacheln mit Vierblattmotiv – allerdings ohne Wappen – aus dem 14. und 15. Jahrhundert zum Vorschein. Daneben ist eine in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts datierte Blattkachel mit Vierblattmuster in der Burg Kőszeg nach-gewiesen11; zwei Exemplare sind zudem aus Buda12, drei weitere aus Bratislava bekannt13, worunter ein Stück sogar ein mit der Melker Kachel ident scheinendes Wappen auf-weist14. Zwar gibt Holl keine Datierungen an, bezeich-net diese grauen, reduzierend gebrannten Kacheln aber als importierte Produkte ausländischer Töpfer und konzediert bei den mit vereinfachtem Vierpassmaßwerk versehenen Kacheln dezidiert einen österreichischen Ursprung.15 Das Vierblattmotiv mit einer zentralen Rose findet sich fer-ner auf einer grün glasierten Kachel der zweiten Hälfte des 15. beziehungsweise des beginnenden 16. Jahrhunderts aus der Stadt Willisau (Kanton Luzern).16 Gleichwohl lie-fert die ins 15. Jahrhundert gestellte Melker Wappenkachel noch den besten Ansatz für die chronologische Einordnung der Grafendorfer Blattkachel, die aber wohl etwas jünger ist und somit eher in das ausgehende 15. Jahrhundert datiert werden kann.

Die Verwendung von Wappen in Wohnräumen geht natürlich auf ältere Wurzeln zurück. Die im Lauf des 12. Jahrhunderts entstehende Heraldik mündete rasch in eine regelrechte „Wappenflut“ und bereits im 13. Jahrhun-dert fanden Wappen, meist auf Wandmalereien, Eingang in den Profanbau, wobei dieses Phänomen in der städtischen Kultur eine besondere Blüte erreichte.17 Nach gängiger Interpretation sind diese Wappendarstellungen Ausdruck von Standesbewusstsein und Zurschaustellung von Bezie-

10 Holl 2007, 221, Abb. 2/6.11 Holl 1976, 150, Taf. 50/2.12 Holl 1998a, 298, Abb. 2/1–2.13 Holl 1998a, 300, Abb. 4/1–3.14 Holl 1998a, 300, Abb. 4/3, Abb. 4/5.15 Holl 1998a, 297.16 Eggenberger 2005, 107, 297/Nr. 480.17 Gutscher-Schmid 1982, 83.

hungen zu gleich oder höher gestellten Geschlechtern.18 Besonders aus der heutigen Schweiz, der Herkunftsregion der Habsburger, sind viele heraldische Wandmalereien be-kannt.19 Ein großartiges Beispiel findet sich jedoch ebenso in der näheren Umgebung der Burg Grafendorf, und zwar in Form der Wandmalereien im Wappensaal der Kremser „Gozzoburg“.20

Die Applikation von Wappen auf Kachelöfen ist im spä-ten 14. und das gesamte 15. Jahrhundert hindurch weit ver-breitet. Dennoch ist die kulturhistorische Bedeutung dieses Phänomens nur in Ansätzen erforscht. Hervorgehoben sei-en die Überlegungen Imre Holls, der sich immer wieder bemühte, das Vorkommen bestimmter Wappenkacheln mit persönlichen und politischen Beziehungen der ungarischen Könige zu erklären, was nicht zuletzt teils als Grundlage, teils zur Rechtfertigung seiner Datierungsansätze diente.21

Wappen erfreuten sich nicht allein wegen ihres dekora-tiven Charakters so großer Beliebtheit als Kachelschmuck, bot doch der Kachelofen eine prominente Bühne für die Zurschaustellung von Wappen als politische und herrschaft-liche Symbole. Letzteres hat besonders dann zu gelten, wenn man als Standort eines Kachelofens mit auffälligen Wappen den Repräsentationsraum der Adelsfamilie voraussetzt.22 Diese Annahme ist insofern plausibel, als sich ein so dekora-tiver und im wahren Wortsinn hervorragender Gegenstand, wie es ein in der Stube befindlicher Kachelofen schon per se – und erst recht ein solcher mit Wappenschmuck – ist, nicht nur zur „Meditation und Imagination“23 im priva-ten Bereich eignete, sondern gerade auch als repräsentative Kulisse bei festlichen Anlässen, beispielsweise bei festlichen Tafeln oder anderen Lustbarkeiten, in Szene gesetzt wer-den konnte. Bei diesen Gelegenheiten führte die öffentli-che Wahrnehmung – gewissermaßen das „Lesen“ – solcher Wappen seitens der geladenen Gäste zu einer Demonst-ration der gesellschaftlichen und politischen Stellung der Gastgeber.24

Eine exzellente Analogie für die Anbringung von Wap-pen an Kachelöfen, noch dazu aus mit dem Grafendorfer Kachelfund vergleichbarer Zeit, liefert die Burg Schachen-stein (Steiermark), in der beim Abtragen einer Schuttschicht unter anderem Kacheln eines spätmittelalterlichen Kachel-

18 Baeriswyl 1995, 30.19 Bemerkenswert ist die Häufung von Wappenmalerei aus der ersten

Hälfte des 14. Jahrhunderts in Patrizierhäusern der Stadt Zürich, wo um 1300 auch der Codex Manesse entstanden ist: Gutscher-Schmid 1982, 83–86. – Für weitere Beispiele siehe Salzer 2012b, 108–110.

20 Die wohl ursprünglich bis zu 41 friesartig angeordneten Wappen mit Helm und Helmzier werden in die Zeit vor 1270 datiert: Buchin-ger u. a. 2007, 9; Schönfellner-Lechner und Buchinger 2008, 603–617. – Ernst Englisch ortete bei den Wappen hingegen früh-habsburgische Bezüge: Englisch 2010, 416–426.

21 Stellvertretend nur eine kleine Auswahl an sich mit heraldischen Fra-gestellungen beschäftigender Literatur, am Beispiel der Wappenka-cheln vom Stil des „Ofens mit den Ritterfiguren“ im Königspalast von Buda: Holl 1958, 294–297; Holl 1998b, 172–174, 178–184; Holl 2000, 323. – Eine detailliertere Auflistung bei Salzer 2012b, 107.

22 Roth Kaufmann u. a. 1994, 72.23 Bůžek 2007, 277.24 Bůžek 2007, 272–277.

Abb. 2 Zeichnung der Wappenkachel aus der Burg Grafendorf.

283

Grosse Politik im Kleinen. Funde mit herrschaftlich-politischem Hintergrund

ofens im Stil des „Ofens mit Ritterfiguren“ in Buda zum Vorschein kamen. Dieser aufgrund der historisch überlie-ferten Baudaten zur Burg in die Zeit zwischen 1471 und 1525/1526 gestellte Ofen trug die habsburgischen Wappen von Kärnten, der Steiermark, Burgau und Ungarn, die so-wohl auf Kaiser Friedrich III. als auch auf Maximilian I. Bezug nehmen könnten.25 Zwei der im fraglichen Zeit-raum belegten Bewohner der Anlage, der Burggründer Abt Johann Schachner von St. Lambrecht sowie der Burgpfle-ger Sebald I. Pögl, hatten dem Zeugnis der archivalischen Quellen zufolge eine große Nähe zu einem der genannten Herrscher und deshalb gut nachvollziehbare Gründe für die Anbringung solcher Habsburgerwappen.26 Dazu kommt noch, dass die Kacheln in einem mehrgeschoßigen Gebäu-deteil der Burg gefunden wurden, für den sich durch bau-historische Indizien im ersten und zweiten Obergeschoß je eine Blockwerkkammer rekonstruieren lässt.27 Die seit dem 13. Jahrhundert in der Burgenarchitektur nachgewiesenen Blockwerkkammern – zeitgenössisch als caminata (Keme-nate) bezeichnet – waren beheizbare, funktional der Stube ähnliche Zimmer, die der zeitgenössischen Literatur ge-mäß zugleich intimer herrschaftlicher Wohnraum wie Ort der Repräsentation waren.28 In einer solchen Stube waren rauchfreie und zugleich dekorative Kachelöfen als Heizan-lage die optimale Lösung, weshalb es alles andere als abwe-gig scheint, den Standort des Schachensteiner Kachelofens hier zu lokalisieren. Zusammen mit dem in Baurechnungen der Jahre 1525/1526 überlieferten „Kaiserzimmer“29 geben die mit landesfürstlichen Wappen ausgestatteten Kacheln aus Schachenstein Auskunft über Wohnkultur und Repräsenta-tionsformen in einem Adelssitz des späten Mittelalters30.

Die Parallelen zur Burg Grafendorf sind auffallend: Wie in Schachenstein gab es auch hier gleich mehrere Burgin-haber, die erwiesenermaßen habsburgische Günstlinge mit einem überzeugenden Motiv für die Anbringung von habs-burgischen Wappen in ihren Wohnräumen waren. Zwar las-sen sich wegen des hohen Zerstörungsgrades die räumliche Situation der Grafendorfer Feste und somit auch der ur-sprüngliche Standort des Kachelofens mit Wappenschmuck nicht mehr rekonstruieren, doch ist hier ebenfalls von ei-ner prominenten Platzierung auszugehen. Die Verwendung des österreichischen Bindenschilds im Bildprogramm des Grafendorfer Kachelofens stellt jedenfalls eine demonst-rative politische Botschaft dar, die von einem ausgepräg-tem Landesbewusstein und einer großen Identifikation der Burgherren mit dem österreichisch-habsburgischen Herr-scherhaus zeugt. Vermöge dieser Wappenkachel hat also ein augenscheinliches Zeichen eines Treuebekenntnisses zum Landesfürsten Eingang in die adelige Wohn- und Reprä-sentationskultur gefunden. Mit den Burgen Grafendorf und Schachenstein sind folglich schon zwei Belege für die-

25 Friedl und Kühtreiber 2003, 24–25.26 Friedl und Kühtreiber 2003, 11, 25.27 Friedl und Kühtreiber 2003, 26.28 Kühtreiber und Reichhalter 2002, 73.29 In einer Rechnung wird über die Errichtung eines Gatters unter des

kaisers zymer berichtet: Friedl und Kühtreiber 2003, 12.30 Friedl und Kühtreiber 2003, 26.

se Praxis aus habsburgischen Landen überliefert, die noch dazu beide aus dem späten 15. und frühen 16. Jahrhundert stammen.

Der Wappenmodel

Ebenfalls 1975 wurde in dem gleichen Abfallschacht der Burg Grafendorf ein etwa zur Hälfte erhaltener Formmo-del für Festgebäck gefunden (Abb. 3, 4). Die Besonderheit der im Durchmesser 18 cm großen und 1,6 cm dicken Ke-ramikscheibe liegt in der Darstellung, die in die rotbraun

Abb. 3 Foto des Wappenmodels aus der Burg Grafendorf.

Abb. 4 Zeichnung des Wappenmodels aus der Burg Grafendorf.

284

Ronald Kurt Salzer, Wien

glasierte Vorderseite eingetieft ist: Darin sind acht – von ursprünglich 14 – paarweise gestellte Wappen von Porte-nau, Pfirt, Kyburg, Habsburg, Tirol, Neu- und Altösterreich sowie Kärnten kreisförmig um ein zentrales Medaillon an-geordnet. Dieses enthält ebenfalls einen – allerdings nur zu einem kleinen Teil erhaltenen und ansatzweise die Flügel eines Adlers erkennen lassenden – Wappenschild, der von zwei auf Wolken schwebenden geflügelten Engeln mit der römischen Kaiserkrone samt seitlich herabhängendem Fa-non bekrönt wird. Das Bildprogramm des Festgebäckmo-dels ist habsburgische Propaganda, die sich aus mehreren Gründen nur auf die ersten Kaiser des Hauses Habsburg, entweder Friedrich III. oder – was wahrscheinlicher ist – seinen Sohn Maximilian I., beziehen kann. Beide Herr-scher zeichneten für grundlegende Änderungen in der österreichischen Heraldik verantwortlich, die auch bei dem Grafendorfer Wappenmodel bereits Eingang gefun-den hatten. Seit Friedrich III. wurde der kaiserliche bezie-hungsweise königliche Adler kreisförmig mit den Wappen der habsburgischen Länder umgeben. Hingegen war eine wichtige Neuerung Maximilians, den kaiserlichen Schild mit einer Mitrenkrone zu schmücken. Zudem gilt Maxi-milian als Erfinder des „genealogischen Wappens“ mit dem von Österreich und Altburgund gespaltenen Schild, der vielleicht auch das Zentrum des Festgebäckmodels gebildet haben könnte. Zu guter Letzt liefert das auf dem Model erscheinende Wappen von Portenau einen Terminus ante quem, da selbiges in der habsburgischen Heraldik nur bis 1522 verwendet wurde.31

Bereits bei der ersten Vorstellung des Fundstücks wies der Verfasser auf das den Rand des Models bildende goti-sche Stilelement des Rankendekors hin, das sich genauso

31 Salzer 2011, 135–136. – Salzer 2012b, 147–149.

auf zahlreichen Kachelöfen aus der Zeit des späten 15. und frühen 16. Jahrhunderts finden lässt.32 Mittlerweile wurde dem Verfasser auf dem Gebiet der Kachelkunst eine wei-tere Parallele gewahr, die zum einen perfekt in den Datie-rungsrahmen passt und zum anderen die politische Dimen-sion des Motivs unterstreicht. Die Kachel stammt aus dem Rathaus der Prager Neustadt und ihr annähernd quadra-tisches Kachelblatt mit dem Format 21 × 20 cm zeigt als Darstellung ebenfalls ein Medaillon mit 14 kreisförmig an-geordneten habsburgischen Wappen, nämlich von Ungarn, Biskaya33, Kärnten, Pfirt, Kyburg, der Windischen Mark, Burgau, Portenau, Habsburg und Tirol (Abb. 5). Wie beim Grafendorfer Model halten im zentralen Medaillon der Ka-chel zwei auf Wolken schwebende Engel die Mitrenkrone über einen Schild mit dem Doppeladler. Die Prager Ka-chel besitzt also ein nahezu identisches Motiv, das sich nur in geringfügigen Details von jenem des Festgebäckmodels unterscheidet: Die Figuren, besonders die Engel, wirken im Vergleich zum Grafendorfer Fund plumper, zudem enthält die Kachel eine andere Wappenzusammensetzung mit ei-nigen heraldischen Mängeln.34 Trotzdem sind die Gemein-samkeiten zwischen dem Grafendorfer Wappenmodel und der Prager Wappenkachel so frappierend, dass von einer Entstehung im selben Zeitraum unter Einfluss gleicher Vor-bilder ausgegangen werden kann.35 Das beiden Objekten gemeine habsburgische Bildprogramm erhält umso mehr Brisanz, wenn man den Aufstellungsort des Kachelofens in Betracht zieht: Die bewusste Anbringung einer Kachel mit Habsburgerwappen und einer von Engeln gehaltenen Kaiserkrone als Ausdruck des Gottesgnadentums im Neu-städter Rathaus am Prager Karlsplatz, der Stätte des ersten Prager Fenstersturzes, war um 1500 angesichts vielfältiger dynastischer Ambitionen auf das Königreich Böhmen und des dort nach wie vor schwelenden Utraquismus ein Akt von hohem politischem wie religiösem Symbolgehalt. Zu-mal könnte die Prager Wappenkachel sogar vor 1526 datie-ren und somit der Schlacht von Mohács mit der anschlie-ßenden habsburgischen Machtübernahme durch die Wahl Ferdinands I. zum böhmischen König vorangehen.36

32 Salzer 2011, 137. – Salzer 2012b, 151–156.33 Pavlík und Vitanovský 2004, 153 bestimmten dieses Wappen als

„Baskenland“. Nach Ansicht des Verfassers handelt es sich vielmehr um das, allerdings nicht ganz korrekt dargestellte, Wappen von Biska-ya, das ebenfalls zum spanischen Erbe der Habsburger zählte. Bereits Maximilian I. führte seit der österreichisch-spanischen Doppelhoch-zeit im Jahr 1496 einige spanische Wappen. Dazu gehörte auch das Wappen von Biskaya, das Maximilian 1499 auf dem Innsbrucker Wappenturm anbringen ließ: Gall 1992, 163–164.

34 Ungewöhnlicherweise kommen auf der Kachel vier Wappen (Bas-kenland, Kärnten, Pfirt und Kyburg) doppelt vor. Das ungenügende heraldische Wissen des Künstlers drückt sich weiters in eklatanten Fehlern aus: So sind beispielsweise beim Kärntner Wappen nur zwei statt drei Löwen dargestellt.

35 Pavlík und Vitanovský 2004, 153–154 gingen von einer Wiener Herkunft aus. Nach Meinung des Verfassers sprechen stilistische Gründe allerdings eher für eine in Böhmen erzeugte Nachahmung denn für einen Import aus Österreich.

36 Pavlík und Vitanovský 2004, 153 legten sich auf eine Datierung nach 1526 fest. Die Habsburger haben jedoch auch zuvor schon enge Beziehungen zu Böhmen gepflegt, weshalb eine Entstehung der Ka-chel noch in der maximilianischen Ära, etwa rund um die Wiener Doppelhochzeit 1515, durchaus im Bereich des Möglichen ist.

Abb. 5 Wappenkachel aus der Prager Neustadt (nach Pavlík und Vitanovský 2004).

285

Grosse Politik im Kleinen. Funde mit herrschaftlich-politischem Hintergrund

Kaum weniger politisch ist der Kontext des Wappenmodels aus der Burg Grafendorf zu sehen. Wie durch viele histo-rische Quellen verbürgt, gehörte es bei gehobenen Festen des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit zum guten Brauch, Feingebäck wie Marzipan oder Lebkuchen zu ver-speisen, das mit den Wappen oder Bildnissen der Gefeierten verziert war. Auch und gerade bei offiziellen Anlässen dürf-te sich mit Wappenschmuck versehene Festbäckerei großer Beliebtheit erfreut haben, wie unter anderem durch einen Keramikmodel mit den Wappen der sieben Kurfürsten aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts sowie einen den Reichsadler in Verbindung mit den Wappen verschiedener Regensburger Geschlechter zeigenden Holzmodel aus dem Jahr 1650 bewiesen wird. Beide Model dürften bei Reichs-tagen Verwendung gefunden haben.37

Sowohl chronologisch als auch thematisch passt ein Mo-del zur Verbreitung kaiserlich-habsburgischer Propaganda auf Festbäckerei zur Person Kaiser Maximilians I.: „Der letzte Ritter“ war ja wie kein anderer Herrscher zeitlebens um die Pflege seines Andenkens bemüht, weshalb er Künst-ler aus den verschiedensten Bereichen der bildenden Kunst mit der Verbreitung seines Konterfeis und seiner Wappen beauftragte. Weniger aus Kostengründen, sondern vielmehr weil eine möglichst umfassende Präsenz bezweckt wurde, kamen dabei mitunter gerade mobile Medien wie Papier und Pergament zum Einsatz, wofür etwa die Ehrenpforte oder der Triumphzug Kaiser Maximilians die prominentes-ten Beispiele darstellen.38 Wenngleich ein direkter Beweis wohl schwer zu erbringen ist, so ist es eingedenk seines unbändigen Geltungsdranges leicht vorstellbar, dass Kaiser Maximilian oder sein Hof Formmodel für Festgebäck in Auftrag geben und als besondere Auszeichnung an treue

37 Salzer 2011, 138–139.38 Müller 2009, 243.

Gefolgsleute verteilen ließ. Ein mit dem in der Burg Gra-fendorf gefundenen Model geformtes, mit habsburgischen Wappen dekoriertes Marzipan, das bei adeligen Festen kre-denzt wurde, muss aus Sicht Maximilians ein geradezu ide-ales Medium gewesen sein, da es als Kommunikationssym-bol in zweierlei Richtungen wirkte: Zum einen konnte der Gastgeber – der Burgherr von Grafendorf – mittels die-ser Näscherei, dank der kaiserliche Propaganda im wahrs-ten Sinn des Wortes in aller Munde gebracht wurde, seine Verbundenheit mit dem habsburgischen Kaiserhaus sowie seinen dadurch erlangten eigenen hohen sozialen Status öffentlich demonstrieren. Zum anderen durften die Gäste das Festgebäck als Zeichen der Zuneigung und Zugehörig-keit zu dem damit repräsentierten politischen wie sozialen Netzwerk auffassen.39

Resümee

Wie das Beispiel der Burg Grafendorf zeigt, vermag die Ar-chäologie mit Funden wie der Wappenkachel oder dem mit habsburgischen Wappen ausgestatteten Model für Festbä-ckerei neue Einblicke in das Spannungsfeld zwischen Herr-scher und Gefolgsleuten, landesfürstlicher Propaganda und adeliger Selbstdarstellung an der Wende des Mittelalters zur Frühen Neuzeit zu eröffnen. Ein interdisziplinärer Ansatz – im Fall von Grafendorf die Einbeziehung historischer und heraldischer Quellen – ist jedoch gerade bei der Er-forschung politischer Aspekte unabdingbar. Vielleicht sind weitere archäologische Funde in der Lage, den Anstoß für eingehendere Untersuchungen in diesem kaum bearbeite-ten, aber lohnenden Forschungsfeld zu liefern.

39 Bůžek 2007, 272.

Literatur

Baeriswyl 1995Armand Baeriswyl, Notizen zur Geschichte. In: Armand Baeriswyl und Marina Junkes, Der Unterhof in Diessen-hofen. Von der Adelsburg zum Ausbildungszentrum. Archäo-logie im Thurgau 3, Frauenfeld 1995, 28–33.

Boldizsár u. a. 2007Péter Boldizsár, Edit Kocsis und Tibor Sabján, A Diósgyöri vár középkori kályhacsempéi (Mittelalterliche Ofenkacheln der Burg von Diósgyör). Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Ré-gészeti Emlékei 6, Miskolc 2007.

Buchinger u. a. 2007Günther Buchinger, Paul Mitchell, Doris Schön und Helga Schönfellner-Lechner, Bau- und Besitzergeschich-te der „Domus Gozzonis“ in Krems. In: Günther Buchinger, Andreas Lehne und Thomas Schwieren (Red.), Gozzoburg. Stand der Dinge September 2007, Horn 2007, 8–15.

Bůžek 2007Václav Bůžek, Wertgegenstände als Medien zur Inszenierung des sozialen Status im bürgerlichen und adeligen Milieu zu

Beginn der Neuzeit. In: Elisabeth Vavra, Kornelia Holzner-Tobisch und Thomas Kühtreiber (Hrsg.), Vom Umgang mit Schätzen. Internationaler Kongress Krems an der Donau 28. bis 30. Oktober 2004. Veröffentlichungen des Instituts für Realienkunde des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 20, Wien 2007, 269–287.

Eggenberger 2005Peter Eggenberger, Willisau im Spiegel der Archäologie. Funde aus den archäologischen Forschungen. Archäologische Schriften Luzern 5/2, Luzern 2005.

Englisch 2010Ernst Englisch, Wappendarstellungen in der Kremser Goz-zoburg. In: Reinelde Motz-Linhart (Red.), Tagungsbericht des 25. Österreichischen Historikertages St. Pölten 16. bis 19. September. Veröffentlichungen des Verbandes Österreichi-scher Historiker und Geschichtsvereine 34, St. Pölten 2010, 616–629.

Englisch und Jaritz 1976Ernst Englisch und Gerhard Jaritz, Das tägliche Leben im spätmittelalterlichen Niederösterreich. Wissenschaftliche Schriftenreihe Niederösterreich 19/21, St. Pölten-Wien 1976.

286

Ronald Kurt Salzer, Wien

1514/15 und 1516/17. Ein stilgeschichtlicher Kommentar zum Anteil des Regensburger Meisters an den kaiserlichen Kunst-projekten. Unsere Heimat 80/3, St. Pölten 2009, 196–246.

Pavlík und Vitanovský 2004Čeněk Pavlík und Michal Vitanovský, Encyklopedie Kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonografický at-las reliéfů na kachlích gotiky a renesance, Praha 2004.

Roth Kaufmann u. a. 1994Eva Roth Kaufmann, René Buschor und Daniel Gutscher, Spätmittelalterliche reliefierte Ofenkeramik in Bern. Herstellung und Motive. Schriftenreihe der Erziehungs-direktion des Kantons Bern, Bern 1994.

Salzer 2011Ronald Salzer, Des Kaisers süße Propaganda. Ein Habs-burgerwappenmodel für Festbäckerei aus der Burg Grafen-dorf in Stockerau, Niederösterreich. In: Sabine Felgenhau-er-Schmiedt, Nikolaus Hofer, Karin Kühtreiber und Gabriele Scharrer-Liška (Hrsg.), Keramik und Technik. Internationale Fachtagung der Österreichischen Gesellschaft für Mittelalterarchäologie, zugleich 43. Internationales Sym-posium Keramikforschung des Arbeitskreises für Keramik-forschung Mautern an der Donau 20. bis 25. September 2010. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich 27, Wien 2011, 135–144.

Salzer 2012aRonald Salzer, Die spätmittelalterliche Burg Grafen dorf in Stockerau, Niederösterreich. Eine ungewöhnliche Burg mit außergewöhnlichen Funden. Burgen und Schlösser 53/3, Braubach 2012, 169–179.

Salzer 2012bRonald Kurt Salzer, Die spätmittelalterliche Burg Grafen-dorf, Stadtgemeinde Stockerau. Eine archäologisch-historische Ana lyse. Unveröffentlichte Diplomarbeit Universität Wien, 2012.

Salzer 2013Ronald Kurt Salzer, Die Burg Grafendorf und ihre Inhaber im historischen Zusammenhang bis zum Beginn des 16. Jahr-hunderts. Unveröffentlichte Diplomarbeit Universität Wien, 2013.

Schönfellner-Lechner und Buchinger 2008Helga Schönfellner-Lechner und Günther Buchinger, Der Wappensaal der Domus Gozzonis in Krems. Österreichi-sche Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 62/4, Wien 2008, 603–617.

Abbildungsnachweis

Abb. 1, 3: Norbert WeiglAbb. 2, 4: Franz DrostAbb. 5: Čeněk Pavlík und Michal Vitanovský, Encyklopedie

Kachlů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Ikonogra-fický atlas reliéfů na kachlích gotiky a renesance, Praha 2004, 153 (Nr. 1033).

MMag. Ronald Kurt SalzerGablenzgasse 56/9

A-1160 [email protected]

Friedl und Kühtreiber 2003Karl Friedl und Karin Kühtreiber, Ein spätmittelalterlicher Kachelofen von der Burgruine Schachenstein, Steiermark. In: Karin Kühtreiber und Thomas Kühtreiber (Red.), Beiträ-ge zur historischen Archäologie. Festschrift für Sabine Felgen-hauer-Schmiedt zum 60. Geburtstag. Beiträge zur Mittelalter-archäologie in Österreich. Beiheft 6, Wien 2003, 11–28.

Gall 1992Franz Gall, Österreichische Wappenkunde. Handbuch der Wappenwissenschaft2, Wien-Köln-Weimar 1992.

Gutscher-Schmid 1982Charlotte Gutscher-Schmid, Bemalte spätmittelalterliche Repräsentationsräume in Zürich. In: Jürg Erwin Schneider, François Guex und Charlotte Gutscher-Schmid, Nobile Turegum multarum copia rerum. Drei Aufsätze zum mittelal-terlichen Zürich, Zürich 1982, 76–127.

Holl 1958Imre Holl, Középkori kályhacsempék magyarországon I. Az udvari központok műhelyei és hatásuk a vidéki fazekasságra (XIV. század – XV. század közepe) (Mittelalterliche Ofenka-cheln in Ungarn I. Werkstätten der höfischen Zentren und ihr Einfluss auf die Töpferei der Provinz [14. bis Mitte des 15. Jahrhunderts]). Budapest Régiségei 18, Budapest 1958, 211–300.

Holl 1976Imre Holl, Angaben zur mittelalterlichen Schwarzhafner-keramik mit Werkstattmarken. Mitteilungen des archäologi-schen Instituts der ungarischen Akademie der Wissenschaf-ten 5, Budapest 1974/75 (1976), 129–150.

Holl 1998aImre Holl, Középkori kályhacsempék magyarországon VI. A szürke, redukált égetésü kályhacsempék kérdéséhez (Mittelal-terliche Ofenkacheln in Ungarn VI. Zur Frage der grauen, re-duzierend gebrannten Ofenkacheln). Budapest Régiségei 32, Budapest 1998, 291–308.

Holl 1998bImre Holl, Spätgotische Ofenkacheln. I. Werke einer mittel-europäischen Ofenhafnerwerkstatt. II. Ein böhmischer Ofen am Ende des 15. Jahrhunderts. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae 50, Budapest 1998, 139–214.

Holl 2000Imre Holl, Középkori kályhacsempék magyarországon, VII. A lovagalakos kályha címertartó sarokcsempéjének új példá-nya. Műhelykérdések (Mittelalterliche Ofenkacheln in Un-garn VII. Ein neues Eckenkachelexemplar [sic!] des Ofens mit Ritterfiguren. Werkstattsfragen). Budapest Régiségei 33, Bu-dapest 2000, 313–324.

Holl 2007Imre Holl, Anjou-kori kályhacsempék (Stove tiles of the Angevin period). Archaeologiai Értesítö 132, Budapest 2007, 219–240.

Kühtreiber und Reichhalter 2002Thomas Kühtreiber und Gerhard Reichhalter, Der spätmittelalterliche Burgenbau in Oberösterreich. In: Lothar Schultes und Bernhard Prokisch (Hrsg.), Gotikschätze Oberösterreich. Kataloge des Oberösterreichischen Landes-museums N. F. 175, Linz 2002, 72–86.

Müller 2009Mathias F. Müller, Die Heiligen des Hauses Österreich und die Ahnenreihe Kaiser Maximilians I. Drei Kodices und eine Pergamentrolle Albrecht Altdorfers aus den Jahren um