Ein Bleibarren mit Stempel des Tiberius aus Tongern (Belgien), Atuatuca, 4, Tongeren, 2013

Transcript of Ein Bleibarren mit Stempel des Tiberius aus Tongern (Belgien), Atuatuca, 4, Tongeren, 2013

Colofon

De deputatie: Herman Reynders, gouverneur

Marc Vandeput, Walter Cremers, Gilbert Van Baelen, Frank

Smeets, Jean-Paul Peuskens, Mieke Ramaekers, gedeputeerden

Renata Camps, provinciegriffier

Cover Image

Guido Schalenbourg, Gallo-Roman Museum

19th Century bronze statue of Ambiorix, central Market Place,

Tongeren

….

Edition limited to 500 copies

Paper

….

ISBN

Atuatuca / Publications of the Gallo-Roman Museum

Tongeren,

Under the supervision of Guido Creemers

Kielenstraat 15 B-3700 Tongeren

Tel 0032 12 670330

e-mail: [email protected]

http://www.galloromeinsmuseum.be

All rights, including translation, reserved in all countries. No

part of the text or illustrations may be reproduced without

written permission of the publisher Any reproduction by any

means including photocopy, photographing microfilming,

taping, recording or otherwise is an offence liable to be pun-

ished by law

Tongeren, 2013

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 2

9789074605618

D/2012/5857/60

Edited by

G. Creemers

ATVATVCA |4Publications of the Gallo-Roman Museum Tongeren, 2013

Archaeological Contributions to

Materials and Immateriality

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 3

– 22 –

Ein Bleibarren mitStempel des Tiberiusaus Tongern (Belgien)

Bode M., Borgers K., Hanel N., Raepsaet G., Raepsaet-Charlier M.-Th.,Rothenhöfer P. & Vanderhoeven A.

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 22

Einleitung

Die Fundumstände des tiberischen Blei -barrens aus Tongern lassen sich unter dreiGesichtspunkten zu untersuchen.Zunächst stellt sich die Frage nach demAussehen der römischen Stadt Tongern zurRegierungszeit des Tiberius. Inwiefern wiesdie einige Jahrzehnte zuvor gegründeteHauptstadt der Civitas Tungrorum bereits einrömisches Erscheinungsbild auf ? In welchem Umfang war das Stadtgebietschon mit öffentlichen Gebäuden undstädtischen Wohnhäusern in römischerTradition ausgestattet? Ab wann führte mandie Steinbauweise ein? Als nächstes müssen wir uns vor Augenführen, wie das Stadtviertel aussah, in dem derBleibarren in den Boden gelangte. Gehörte dieunmittelbare Umgebung des Fundplatzes zueinem öffentlichen oder privaten Bereich undwurde dieser Teil der Stadt tatsächlich schon

benützt?Zum Dritten sind Fundplatz und Fundkontextgenau zu betrachten. Hierbei wird deutlich,dass sich der Bleibarren zwar einem genaunachweisbaren Fundplatz zuordnen lässt,doch ist es zweifelhaft, ob es sich hierbei umden ursprünglichen Deponierungsort handelt.Zu diesen drei Fragestellungen folgen nuneinige Überlegungen.

Die Stadt

Wir wissen nicht, wie das römische Tongernaussah, als der Bleibarren in die Stadtgelangte. Fest steht, dass das städtischeStraßennetz schon angelegt gewesen ist. Diesmuss während der Stadtgründung um 10 v.Chr. geschehen sein1. Wir wissen bereits, dassdie ersten städtischen Wohnhäuser ineinheimischer Weise gebaut waren. In denvergangenen Jahren sind an vier Stellen

– 24 –

Die Fundumstände des

tiberischen Bleibarrens

aus Tongern

K. Borgers & A. Vanderhoeven

1 In der betreffenden Zeit sind die Straßen Tongerns noch nicht befestigt gewesen. Man nimmt an, dass dies erst inclaudischer Zeit geschah (Vanderhoeven 1955; Vanvinckenroye 1985,35-36).

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 24

Wohnstallhäuser des sogenannten Typs

Alphen- Ekeren entdeckt worden2. Sie datieren

in spätaugusteische und tiberische Zeit. An

der Kielenstraat, dem Bereich einer zentral

gelegenen Insula, konnte eine Gruppe von vier

Gebäuden nachgewiesen werden, wovon eines

in mehreren Merkmalen von der traditionellen

Bauform abweicht. Der Stallteil scheint zu

fehlen und außerdem sind zwei hölzerne

Kellereinbauten entlang der Außenwände

abgetieft worden. In Zusammenhang mit

einem auffälligen Fundensemble (einem

Bauopfer und einem Münzschatz) deutet dies

auf einen höheren Status der Bewohner

gegenüber denen der drei übrigen Wohn -

stallhäuser hin. An der Hondsstraat konnte ein

tiberisches Wohnstallhaus vom Typ Alphen-

Ekeren ermittelt werden, das sich ebenfalls in

einer zentralen Insula befand. Am nördlichen

Rand der Stadt, an der Sacramentenstraat,

fanden sich Grundrisse zweier im zeitlichen

Ablauf aufeinander folgender Wohnstall -

häuser. Das ältere datiert in die tiberisch-

claudische, das jüngere in die claudisch-

neronische Periode. Schließlich nehmen wir

auch für die östliche Randzone des

Civitashauptortes, am heutigen Veemarkt, ein

weiteres Wohnstallhaus an, das einheimischen

Bauweisen folgt. Angesichts des jeweiligen

Abstandes der Gebäude zueinander, muss sich

das Areal des damals besiedelten Stadtgebietes

schon über viele Hektar erstreckt haben.

Möglicherweise haben in tiberischer Zeit

neben diesen einheimischen Wohnstall -

häusern bereits Wohnhäuser mit römisch-

mediterran beeinflussten Grundrissen und

ebensolcher Ausstattung bestanden. Ver -

gleichbare Wohnhäuser kennen wir aus

anderen zentralen Orten Nordgalliens und

Niedergermaniens. Für Köln wird dies auch

schon aus den historischen Quellen

ersichtlich, die von einer Domus berichten, in

dem sich Germanicus und seine Familie in den

Jahren 14 n. Chr. und vermutlich auch 16 n.

Chr. aufhielten3. Außerdem sind

archäologische Reste zum Vorschein

gekommen, die mit mehr oder weniger großer

Sicherheit einer römischen Domus

zuzuschreiben sind4. Spuren früher, in

römisch-mediterranerer Technik und

römisch-mediterranem Stil ausgestatteter

Stadtwohnhäuser sind außerdem aus Trier

bekannt5. Gut erhaltene Reste einer

städtischen Wohnbebauung augusteisch-

tiberischer Zeitstellung sind in Reims

ausgegraben worden6. Im Oppidum

Batavorum zeigt das schon bekannte

Siedlungsmuster dann wieder längliche

„Streifenhäuser“ auf langgestreckten Parzellen,

die sich nicht klar in die römische Tradition

einfügen lassen7. Obwohl die Situation in

Xanten noch nicht geklärt ist, ist auch hier

anzunehmen, dass in der „vorcoloniazeitlichen

Siedlung“ streifenhausartige Gebäude auf

langgestreckten Parzellen standen8. Bis jetzt

sind im augusteisch- tiberischen Tongeren

weder städtische Wohnhäuser in römisch-

mediterraner Bauweise noch Streifenhäuser

bekannt geworden, obwohl denkbar ist, dass

sich diese Wohnbauten bereits an exponierten

Stellen der Stadt befunden haben.

Wahrscheinlichste Fundstellen dieser Häuser

sind z. B. die Parzellen, die an die Hauptachsen

des Straßennetzes grenzen.

Wir dürfen auch annehmen, dass in der

tiberischen Zeit bereits öffentliche Gebäude

2 Vanderhoeven 1996, 2001 und 2007; Vanderhoeven u. a. 1992a, 1992b und 1993.3 Tac., Ann. 1, 39, 3 und 12, 29, 1. Siehe auch Eck 2004, 112- 126, insbes. 117 und 123. 4 Gelegen vor dem Dom (Eck 2004, Fußnote 27, S. 752), unter dem späteren Praetorium (Haensch 1997,67). Es ist auch

für die Breite Straße gesichert (Thomas & Liesen 2004, 574- 586, 620-621, 665 und Abb. 10).5 So an der Konstantinstrasse (Thomas 1995, 189 und Abb. 118, und Gothert 2003, 248 und 256, Fußnote 54 für die

genaue Fundstelle) und St. Irminen (Cüppers 1984a und 1984b).6 „Quartier gallo-romain de la Rue de Venise“ (Rollet u. a. 2001, 48- 58), das “Maison de Maranus” Balmelle & Neiss

2003, 45, 48- 55, 58 und 78-79) und das “Maison au Mercure” (Balmelle & Neiss 2003, 70- 71). Siehe auch Balmelle &Neiss 2003, 63.

7 Van Enckevort & Heirbaut 2010, 55-98.8 Ein Gegenstand der Diskussion ist die Deutung von Siedlungsspuren, die jenen der Colonia Ulpia Traiana vorangin-

gen. Entweder handelt es sich um eine Militäranlage mit militärischem vicus oder um einen zentralen Ort derCugerner (Lenz 2003; Precht 2008; Schalles 2008, 258- 263).

9 Eck 2004, 77-102.

– 25 –

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 25

bestanden haben und diese zum Teil bereits in

Stein aufgeführt waren. Spuren solcher frühen

Gebäude und Monumente sind aus vielen

zentralen Orten im nordgallischen und

niedergermanischen Gebiet bekannt. In Köln

handelt es sich bei einem Turm aus massiven

Steinblöcken, einem Triumphbogen und die

berühmte Ara Ubiorum um Beispiele aus dem

öffentlichen Lebensbereich. Außerdem gibt es

Hinweise auf eine monumentale Grab -

architektur9. Aus Nimwegen ist die Götter -

säule bekannt, die eventuell anlässlich des

Triumphes des Germanicus im Jahr 17 n. Chr.

für Kaiser Tiberius errichtet worden ist10. Aus

noch älterer Zeit erfahren wir von einem

Kenotaph für G. und L. Caesar und einem Altar

für Augustus und Roma aus Trier11, von einem

weiteren Kenotaph für G. und L. Caesar in

Reims12 und einem Denkmal aus Bavay, das zu

Ehren des Tiberius zwischen 4 und 14 n. Chr.,

also noch in der Regierungszeit des Augustus,

errichtet worden ist13.

Im Fall Tongeren fehlen hierfür bislang

eindeutige Beweise, obwohl 1995 am

Elisabethwal indirekte Hinweise auf frühen

Steinbau zutage getreten sind. Hierbei handelt

es sich um ein Säulenelement, das als Podest

für einen Pfosten in einem Pfostenloch

wiederverwendet worden war. Dieses Pfosten -

loch war Bestandteil einer Holzkonstruktion,

die beim Brand von 69/70 zerstört worden ist.

Die Erstverwendung der Säule muss daher in

das frühe erste Jahrhundert datiert werden. Da

es sich um ein Säulenelement handelt, ist

anzunehmen, dass es ursprünglich Bestandteil

eines öffentlichen Gebäudes oder einer reichen

in römisch- mediterraner Bauweise er rich -

teten Stadt wohnung gewesen ist14.

Das Stadtviertel

In der Insula, wo man den Bleibarren fand (fig.

1), sind bis vor kurzem noch keine

archäologischen Untersuchungen durchge -

führt worden. Dies änderte sich rasch, als an

der Vermeulenstraat drei Flächen ergraben

wurden. Anlass war die Anlage dreier

Tiefgaragen. Zwei Flächen, Vermeulestraat 115

und Vermeulenstraat 216 wurden durch das

Vlaams Institut voor het Onroerend Erfgoed

(Flämisches Amt für Denkmalpflege) unter -

sucht, die Vermeulenstraat 317 durch eine

archäologische Projektgruppe im Auftrag der

Stadt Tongeren (fig. 2). Die letztgenannte

Grabung brachte den Bleibarren zum

Vorschein. Diese Ausgrabungen sind zurzeit

noch nicht ausgewertet, so dass nur eine

allgemeine Deutung der Grabungsergebnisse

möglich ist.

Die vorflavische Besiedlungsgeschichte des

Gebietes kann nur in begrenztem Umfang

rekonstruiert werden. Spuren dieser Epoche

wurden in späteren Zeitabschnitten größten -

teils zerstört. Einzelne Gräben und kleine

Gräbchen lassen sich mit Sicherheit vor -

flavisch datieren. Stratigrafisch gesehen sind

es auf jeden Fall die ältesten Befunde. An der

Vermeulenstraat 1 handelt es sich hierbei um

einen nord- süd verlaufenden Graben mit einer

Tiefe von 0,50 m und einer Breite von 0,80 m

und einen in Ost- West Richtung verlaufenden

10 Deren Reste sind in sekundärer Niederlegung vorgefunden worden, so dass wir nicht sicher wissen, wo sieursprünglich im Gebiet von Nimwegen gestanden hat (Panhuysen 2002; Driessen 2007, 85-87). Der Raum Nimwegenwar als Standort verschiedener augusteischer Militärlager schon seit 12 v. Chr. durch Zeugnisse repräsentativerBautätigkeit und die dahinter stehenden Ideologie gekennzeichnet (Driessen 2007, 25-89).

11 Schwinden 2000; Breitner & Goethert 2008.12 Neiss 1982; Vassileiou 1982.13 Heurgon 1948. Zu den Gründen für die Errichtung dieses Denkmals gibt es unterschiedliche Auffassungen. Leman

(2001, 90) denkt an die Vollendung eines bedeutenden Teils des nordgallischen Straßennetzes, Carmelez (2001, 101)stellt einen Zusammenhang mit dem Bau des Forums her und datiert die Errichtung des öffentlichen Teils desStadtzentrums ebenfalls in diese Zeit.

14 Vanderhoeven (im Druck).15 Vanderhoeven & Vynckier 2008a, 2009 und 2010a.16 Vanderhoeven & Vynckier 2008b, 2010a und 2010b.17 Borgers u. a. 2008 und 2010; Borgers 2009.

– 26 –

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 26

– 27 –

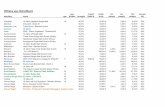

Fig. 1: Tongeren:Einrichtung derGrabungsfläche an derVermeulenstraat 1 - 3.

Fig. 2: Tongeren:Grabungsflächen an derVermeulenstraat 1 - 3.1. Frührömische Graben; 2.Gruben; 3. Pfostenlöcher; 4.Frührömische Mauern; 5.Frührömischer Estrich; 6.Spätrömische Mauern; 7.Spätrömischer Estrich; 8.Herden und Öfen; 9. KalkGrube; 10. Fundstelle desBleibarrens.

0 40 m

1

2

3

2

1

3

40 m0 40 m

gemeentelijke jongens teekenschool

1 2 3 4 5 6

7 8 9

0 10 m

( 1867 )

10

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 27

Graben mit einer Tiefe von 1 m und einer Breitevon 1,5 m der sich über eine Länge von 16 mverfolgen lässt. An der Vermeulenstraat 2finden sich drei Nord- Süd orientierte flacheGräben mit leicht unregelmäßigem Verlauf. Ander Vermeulenstraat 3 sind keine Spuren vonalten Gräbchen und Gräben nachgewiesenworden. Sowohl an der Vermeulenstraat 1 alsauch an der Vermeulenstraat 2 gefundenePfostenlöcher müssen zur vorflavischenHolzbebauung gehört haben. Sie zeigenallerdings zu wenig Strukturen, um hierausGrundrisse rekonstruieren zu können. Vielesist durch spätere Erdarbeiten verloren -gegangen. Merkwürdigerweise sind an derVermeulenstraat 3 keine Pfostenlöchergefunden worden. Das könnte darauf hin -deuten, dass dort in der vorflavischen Periodekeine oder nur wenige Gebäude standen.Schließlich datieren zumindest einige Grubenauf den drei Flächen vorflavisch. Auf welchedieser Gruben dies zutrifft und aus welcherPhase der vorflavischen Periode sie genaustammen, wird erst aus einer genauerenBestimmung des Fundinventars deutlichwerden. Auf Höhe der Fundstelle desBleibarrens haben wir jedenfalls einetiberische Grube und eine einzige vorflavischeAufschüttungslage nachweisen können18.

Auf den drei Flächen an der Vermeulenstraatwird nahezu die gesamte Oberfläche vonBefunden der flavischen Zeit, des 2., 3. und 4.Jahrhunderts eingenommen. Von einem Teil,der an der Vermeulenstraat 1 und 2 gefundenenPfostenlöcher nehmen wir an, dass sie derHolzbebauung aus dem letzten Viertel desersten Jahrhunderts, eventuell auch noch derersten Hälfte des zweiten Jahrhundertsangehören. Danach kommen Steinbauten auf.Eigentlich handelt es sich um Sockelmauernmit in Holz- Lehm Bauweise ausgeführtenAufbauten. An der Vermeulenstraat 2 fandensich ausgebrochene Mauerfundamente undBöden eines großen städtischen Wohnhausesaus dem 2. und 3. Jahrhundert. Das Gebäudewies verschiedene Bauphasen auf. An derVermeulenstraat 1 und 3 kamen Reste eines

rechteckigen Gebäudes ohne weitereInnengliederung gleicher Zeitstellung zumVorschein, von dem wir annehmen, dass essich um einen Wirtschaftsbetrieb handelt. Ander Westwand hatte sich eine ovaleZiegelkonstruktion erhalten, die möglicher -weise als Ofen gedient hat. Aus benachbartenGruben konnten Spuren handwerklicherBetätigung dokumentiert werden: verschie -dene kleine Öfen, Konzentrationen zersplit ter -ter Rinder knochen, Abfall aus der Gewin nungvon Knochenmark und -öl, sowie vonKnochenfett und –leim und außerdemMetallschlacken und Schmelztiegel. Sowohldas Wohngebäude an der Vermeulenstraat 2 alsauch der Handwerkerbereich an der Ver -meulen straat 1 und 3 wurden im 3. Jahrhun -dert aufgegeben und sind nahezu planmäßigabgebrochen worden.

Im 4. Jahrhundert standen zumindest zweiunterschiedliche städtische Wohnhäuser andieser Stelle. An der östlichen Begrenzung derVermeulenstraat 2 kam gerade noch derwestliche Rand eines Gebäudeflügels zumVorschein, der mit einem Hypocaustumbeheizt worden ist. An der Vermeulenstraat 3sind gut erhaltene Reste eines zweitenstädtischen Wohnhauses kartiert worden. Dasbemerkenswerteste Element stellt einviereckiger saalartiger Raum dar, der miteinem Kanalhypocaustum geheizt wurde. Ausder Schuttlage über dem Boden des Raumes isteine große Menge der Wandmalereiengeborgen worden. Zu erkennen war unteranderem eine Erntedarstellung mit einer Villaim Hintergrund. Die Buchstaben AVG(ustus)verdeutlichen, dass es sich um die Darstellungdes gleichnamigen Monats handelt. Da sichauch Fragmente mit der BuchstabenfolgeNOV(ember) erhalten haben, nehmen wir an,dass verschiedene Monate des Jahres auf derInnenwand des Saales abgebildet waren, dereinen bedeutenden, repräsentativen Trakt desWohngebäudes darstellte. Es ist nichtbekannt, wann das römische Viertel an derVermeulenstraat letztendlich aufgegebenworden ist.

18 Siehe ‘Die Fundumstände’.

– 28 –

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 28

Da die Flächen an der Vermeulenstraatwährend des Mittelalters im Bereich derGärten der Kanonikerhäuser an derMaastrichterstraat lagen und unmittelbar andie Stadtmauer des 13. Jahrhunderts grenzten,sind beinahe keine Befunde oder Funde ausdieser Periode zutage getreten. Nach demAbbruch der Stadtmauer aus dem 13.Jahrhundert in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts, wurde 1866 die „Gemeentelijke

Jongens Teekenschool“ (Öffentliche Zeichen -schule für Jungen) errichtet, in derenUmgebung nun die drei Grabungsflächen derVermeulenstraat liegen.

Die Fundumstände

Wie bereits erwähnt wurde der Bleibarren aufder Fläche an der Vermeulenstraat 3 gefunden.Er lag in einem Schichtenpaket, dass eineGrube bedeckte. Wir nehmen an, dass sich derBarren nicht mehr in ursprünglicher Fundlagebefand (Fig. 3, 4 und 5).

Die Grube, Befund 845, hat einen ovalenGrundriss, mit einer Größe von ca. 130 x 180 cmund einer erhaltenen Tiefe von ca. 30 cm imWesten und ca. 20 cm im Osten ( Fig.3 und 4).Die Füllung besteht aus drei Schichten: eineca. 10 cm starke Schicht grauen Sandes mitHolzkohlefragmenten, ein 10 bis 20 cm dickesPaket gelbgrauen sandigen Lehms mitHolzkohle und einer 10 bis 20 cm starken Lageweißen Sandes mit Holzkohlefragmenten. Inder Füllung sind folgende Funde beobachtetworden19.

1. 5 Randfragmente, 1 Wand- und 1 Boden -fragment einer Terra sigillata Tasse TypDragendorff 25. Ware: südgallisch.Stempel: ALBVS (das L steht auf demKopf ): Albus aus La Graufesenque (Hartley& Dickinson 2008, Albus i/Albus v).Vergleiche konnten wir nicht finden.Datierung: Albus i wird in die Periode 45 -75 datiert, Albus v in die Periode 30 - 50.Eventuell handelt es sich jedoch um einenTöpfer, wodurch eine tiberische Datierungdes Stempels gut möglich ist (Hartley &

19 In den folgenden Fundkatalogen wurde für jedes Individuum eine Katalognummer vergeben.

– 29 –

Fig. 3: Tongeren: Detail derGrabungsfläche an derVermeulenstraat 3.

Fig. 4: Tongeren: Detail derGrabungsfläche an derVermeulenstraat 3: 1: Grube845; 2: Schicht 551; 3: Schicht549; 4:Schicht 552; 5: Schicht550; 6: spätere römischeGruben und Baubefunde; 7:Bleibarren.

Fig. 5: Tongeren,Vermeulenstraat 3:Stratigrafische Situationvan Grube 845 und derSchichten 549, 550, 551und552.

552

549 550

551

845

1 22 3 7

4 5 65 6

0 1m

845

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 29

Dickinson 2008, 144 - 149 und 153).

Dragendorff 25 wird etwa nach 40 nicht

mehr produziert (Polack 2000, 117). Fig. 6: 1.

2. 3 Randfragmente einer Terra sigillata Tasse

Typ Dragendorff 27. Ware: südgallisch.

Stempel: SCOT F (das F steht auf dem

Kopf ): Scotius aus La Graufesenque (Polak

1995, S45). Datierung: ca. 25 - 50. Fig. 6:2.

3. 6 Rand- und 4 Wandfragmente eines Terra

rubra Bechers Typ Deru 1996, P17. Ware:

nördlich. Verziert mit Kerbbanddekor.

Datierung: -25/20 - 40/45. Fig. 6:3.

– 30 –

Fig. 6: Tongeren,Vermeulenstraat 3:Funde aus Grube 845.Maßstab 1/3.

4. Wandfragment aus Terra rubra. Ware:

nördlich.

5. Wandfragment aus Terra rubra. Machart:

nördlich.

6. 3 Wandfragmente und Bodenfragment aus

Terra nigra. Ware: nördlich. Anpassung an

Katalognr. 4 aus Schicht 552. Fig. 6:6.

7. Wandfragment aus Terra nigra. Ware:

nördlich.

8. 10 Wand-, 2 Randfragmente und 1 Boden -

1

2

3

6

8

9

10

15

11 15

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 30

– 31 –

Fig. 7: Tongeren,Vermeulenstraat 3: Fundeaus Schicht 551. Maßstab 1/3.1: Maßstab 1/6; 2 & 4(Verzierung): Maßstab 1/2.

fragment eines rauhwandigen Topfes Typ

Stuart 1962, 201A/Höpken 2005, R18. Ware:

granular grey. Datierung: ca. 20 - 120

(Anderson 1981; Höpken 2005, 123 - 124;

Brulet u.a. 2010, 305- 306). Anpassung an

Katalognr. 5 aus Schicht 552. Fig. 6: 8.

9. Rand- und Wandfragment eines rauhwan -

digen Topfes Typ Stuart 1962, 201A/Höpken

2005, R18. Ware: granular grey. Datierung: ca.

20 – 120 (Anderson 1981; Höpken 2005, 123 -

124; Brulet u. a. 2010, 305 306). Fig. 6: 9.

10. Rand- und Wandfragment rauwandiger

Ware eines Topfes Typ Stuart 1962

201A/Höpken 2005, R18. Machart:

blaugrauer Ton, rauhwandig. Datierung:

ca. 20 – 120 (Anderson 1981; Höpken 2005,

123- 124; Brulet u. a. 2010, 305 306). Fig. 6: 9.

11. 9 Wand- und 8 Bodenfragmente eines

Doliums. Fig. 6: 11.

12. Wandfragment eines Doliums.

13. Wandfragment eines Doliums.

14. Wandfragment eines Doliums.

15. Randfragment und 2 Wandfragmente eines

Halterner Kochtopfes Typ Vanvinckenroye

1991, Nr. 34 - 39. Datierung: ca. 1 - 120

(Vanvinckenroye 1991, 18 - 20). Fig. 6: 15.

16. Fragment eines sekundär verbrannten

Imbrex.

17. Feuersteinabschlag. Datierung: vor ge -

schicht lich.

Befund 845 wird von einem Paket von vier

Schichten mit einer Gesamtstärke von einigen

Dutzenden Zentimetern abgedeckt. Diese

Schichten (Nr. 549, 550, 551 und 552) dehnen sich

unregelmäßig über eine Oberfläche von etwa

Dutzend Quadratmetern übereinander aus und

werden an allen Seiten durch jüngere Gruben

und Baubefunde geschnitten (Fig. 4 und 5).

Schicht 551 setzt sich aus gelbbraunem

sandigem Lehm mit weißen Einschlüssen

zusammen und enthält Holzkohle, Stücke

verbrannten Lehms und Dachziegelgrus. Aus

der Schicht wurden folgende Funde geborgen:

1. Der Bleibarren mit Aufschrift. Fig. 7: 1.

2. Randfragment einer Terra sigillata

Schüssel Typ Dragendorff 29. Ware:

südgallisch. Obere Zone mit

durchlaufendem Rankenfries wie Hermet

(1934, pl. 40,24), mit viergliedrigen

Rankenknoten und abwechselnd nach

oben und nach unten orientierten Paren

von Efeublättchen. Vergl. Dannel u. a. 2003,

S- T, Taf. G1 und G2 (Senicio) und Dannel u.

a. 2003, M. 1, Taf. G4 und G8 (Melainus).

Datierung: ca. 30 - 80. Fig. 7: 2.

3. Wandfragment einer Terra sigillata Tasse

Typ Ha. 8. Ware: italisch. Datierung: ca. -15

- 25 (Hanut 2004, 172, 183 und 188).

1

2 4

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 31

– 32 –

Fig. 8: Tongeren,Vermeulenstraat 3: Fundeaus Schicht 549. Maßstab1/3.

4. Wandfragment eines Terra rubra Bechers.

Ware: nördlich. Fig. 7: 4.

5. Wandfragment einer Terra nigra Scherbe.

Ware: nördlich.

6. Wandfragment eines engobierten Bechers

Typ Stuart 1961, 1/Höpken 2005, E15. Ware:

Köln. Technik a. Verziert mit

Körnchendekor. Datierung ca. 60 - 120

(Höpken 2005, 74).

7. 2 Wandfragmente glattwandiger Keramik.

Ware: Maasländisch weiß.

8. Bodenfragment glattwandiger Keramik.

Ware: Maasländisch weiß.

9. Wandfragment eines Deckels aus rauh -

wandiger Keramik. Ware: Maaslän disch

weiß.

10. Wandfragment einer Amphore,

möglicherweise Typ Ha. 70. Datierung: ca. -

50 – 50. (Peacock & Williams 1986, 115-116,

class 15; Martin-Kilcher 1994a, 388).

Schicht 549 ist ein Paket graubraunen

sandigen Lehms mit grünen Einschlüssen. Sie

enthält Holzkohle, Stücke verbrannten Lehms

und etwas Mörtel und Kalk. Außerdem wurden

folgende Funde aufgesammelt:

1. Fragment eines bleiernen Gegenstandes.

2. Wandfragment aus Terra nigra.

3. 2 Wandfragmente glattwandiger Keramik.

Ware: Köln.

4. Wandfragment glattwandiger Keramik.

5. Bodenfragment eines Mortariums. Ware:

Grob gemagert. Datierung: ca. 20 - 120

(Vanvinckenroye 1991, 72; Willems 2005,

46-49). Fig. 8: 5.

6. Randfragment eines Doliums. Fig. 8: 6.

7. Wandfragment eines Doliums.

8. Wandfragment eines Doliums.

9. Wandfragment einer Amphore Typ D 7/11.

Datierung: ca. 1 - 100 (Peackock & Williams

1986, 117-119, class 16 ; Martin-Kilcher

1994a, 399).

10. Wandfragment einer Amphore Typ D 2/4.

Ware: Tarragona, Datierung: ca. -25 - 100

(Raynaud 1993; Martin-Kilcher 1994a, 340-

341 und 1994b, 670 Farbtafel C, 28a und b;

Tomber & Dore 1998, 91 und Pl.67).

11. Randfragment eines Halterner Kochtopfes

Typ Vanvinckenroye 1991, Nr. 31-33.

Datierung: ca. 1 - 100 (Vanvinckenroye 1991,

18). Fig. 8: 11.

Schicht 552 besteht aus grauem Sand mit

gelben Einschlüssen. Sie enthält Holzkohle

und folgende Funde:

1. Fragment geschmolzenes Blei.

2. Bodenfragment eines Terra rubra Tellers.

Ware: Champagne.

3. Wandfragment aus Terra rubra. Ware:

nördlich.

5

6

11

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 32

20 Bisher liegen Meldungen über vorgeschichtliches Fundmaterial von der Grabung am Elfde Novemberwal (Vynckieru. a. 1994 und 1995; Machiels & Wyns 2010, 39; Borgers u. a 2009, 1), von der Ecke Pliniuswal und Bilzersteenweg (DeWinter 2009, 10 - 11 und Beilage 9; De Winter & Driessen 2010, 132 - 133) und nun auch von der Vermeulenstraat(Borgers u. a. 2008, 20 und 22; Vanderhoeven & Vynckier 2009, 375 und 2010a, 148) vor.

– 33 –

Fig. 9: Tongeren,Vermeulenstraat 3: Fundeaus Schicht 552. Maßstab 1/3.

Fig. 10: Tongeren,Vermeulenstraat 3: Fundeaus Schicht 550. Maßstab1/3.

4. Bodenfragment aus Terra nigra. Ware:nördlich. Gehört zu Katalognr. 6 vonBefund 845. Fig. 9: 4.

5. Wandfragment rauhwandiger Keramik.Ware: granular grey. Datierung: ca. 20 - 120.Gehört zu Katalognr. 8 von Befund 845.

6. Wandfragment einer Amphore Typ G4.

Schicht 550 ist ein in seiner Ausdehnung starkeingeschränktes Paket grüngrauen Sandes mitetwas Holzkohle und zwei Funden:

1. Randfragment einer Schüssel ausrauhwandiger Keramik Typ Stuart 1962, 210.Ware: nicht näher zu bestimmen, reduzierendgebrannt mit zahlreichen graubraunen,kantigen Quarzkörnchen (> 1 mm).

2. Randfragment eines Halterner KochtopfesTyp Vanvinckenroye 1991, Nr. 31- 33. Datierung:ca. 1 - 100 (Vanvinckenroye 1991, 18). Fig. 10: 2.

Einige Merkmale von Grube 845 sprechendafür, diesen Befund in die tiberisch-claudische Periode zu datieren. Zum einentieft die ovale Grube in den gewachsenenBoden ein. Sie schneidet weder eine römischeAufschüttung noch einen anderen Befund.Zum anderen besteht die Füllungausschließlich aus tertiärem Sand, demMaterial, das sich zur Zeit der Stadtgründungvon Natur aus an der Oberfläche befunden hat.Schließlich beinhaltete die Grube einen

Feuersteinabschlag. Artefakte aus Feuersteinund Fragmente handgeformter vorge -schichtlicher Keramik kommen in einer mehroder minder großen Häufung im nördlichenTeil des römerzeitlichen Stadtgebiets vonTongeren vor, wo der natürliche Untergrundnicht aus Löss sondern tertiärem Sandzusammengesetzt ist. Die ersten Bewohner desantiken Tongeren haben dann diesevorrömischen Reste beinahe vollständigüberbaut, so dass die ältesten Befunde aus derrömischen Stadt regelmäßig vorgeschicht -liches Material aufweisen20. Die weiterenFunde verdeutlichen zusätzlich, dass derBefund nicht zur frühesten Phase derrömischen Siedlung gezählt werden kann,sondern in eine etwas jüngere Periode zudatieren ist, nämlich der tiberisch-claudischen Zeit.

Wie bereits festgestellt, wurde die Grubedurch ein Aufschüttungspaket abgedeckt, indem sich vier Schichten unterscheiden ließen(Fig. 4 und 5). Diese lassen sich anhand der inihnen enthaltenen Funde in die claudisch-neronische Periode stellen. Sie belegen diePlanierung und/oder Aufhöhung des

Geländes, die nach derAbtiefung und Wiederver -füllung von Grube 825 statt -gefunden haben muss.Eventuell geschah dies, umdiesen Bereich zur Überbauungvorzubereiten. Diese Besied -

lung, von der weiter nichts bekannt ist,scheint durch den Brand von 69/70 beendetworden zu sein. Die charakteristischeBrandschicht, die traditionell mit demBataveraufstand in Verbindung gebracht wird,ist allerdings nirgendwo nachgewiesenworden, vermutlich weil wir uns wederinnerhalb noch in der Umgebung einesvorflavischen Gebäudes bewegen. Wo das inTongeren der Fall ist, finden wir beinaheimmer eine charakteristische rot gefärbteBrandschicht, die sich aus Bruchstücken

2

4

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 33

verbrannter Lehmwand zusammensetzt.

In der untersten der vier Aufhöhungs- und

Planierungsschichten, Befund 551, wurde der

Bleibarren zuerst beobachtet (fig. 4 und 5). Er

lag mit seiner beschrifteten Seite nach unten.

Einige Scherben aus der auf der Schicht 551

(und 549) liegenden Schicht 552 gehören zu

Gefäßen, von denen bereits Teile in der

zuunterst liegenden Grube 845 beobachtet

wurden. Es handelt sich dabei um einen Terra

nigra Boden (Katalognr. 6 von Grube 845 und

Katalognr. 4 von Schicht 552) und einen Topf

vom Typ Stuart 201A in rauhwandige Ware

(Katalognr. 8 aus Grube 845 und Katalognr. 5

von Schicht 552). Während der Aufhöhungs-

und Planierungsarbeiten, in deren Folge

nacheinander die Schichten 551, 549, 552 und

550 entstanden sind, muss infolge der

Arbeiten Grube 845 angeschnitten worden

sein. Obwohl der Bleibarren aus Schicht 551

nicht unmittelbar über der Grube 845

gefunden wurde, müssen wir doch in

Erwägung ziehen, dass dieser, ebenso wie dies

für die oben erwähnten Scherben aus Schicht

552 zutrifft, aus der älteren Grube stammt.

Es fällt auf, dass sich der Gegenstand aus Blei

unbeschädigt erhalten hat und in diesem

Zustand in den Boden gekommen ist. Das

könnte auf eine intentionelle Deponierung

hindeuten. An den weiteren Funden aus Grube

845 fällt auf, dass die zwei Terra sigillata

Tassen ebenfalls fast vollständig erhalten

geblieben sind. Diese Beobachtungen

sprechen dafür, einen Teil der Funde aus Grube

845, einschließlich des Bleibarrens, als eine

rituelle Deponierung zu klassifizieren.

Darüber hinaus scheint sich hinter dem

übrigen Fundinventar auch zum Teil normaler

Haushaltsabfall zu verbergen.

Schluss

Angesichts der Fundumstände des Bleibarrens

ist anzunehmen, dass der Gegenstand in die

Civitashauptstadt der Tungrer gelangt ist, als

diese sich bereits voll ausgedehnt hatte. Die

Stadt ist ein knappes halbes Jahrhundert

vorher, ungefähr 10 v. Chr. durch die römische

Verwaltung gegründet worden, wobei das

Militär eventuell für das hierfür notwendige

technische Knowhow und die Arbeitskräfte

gesorgt hat. Wir wissen mittlerweile, dass die

einheimische Bevölkerung die Siedlungs -

parzellen in Besitz nahm und dort Wohn -

stallhäuser errichtete, die die eisenzeitlichen

Bautraditionen fortführten. Möglicherweise

entstand, wie in den benachbarten Civitas -

hauptstädten, in den frühen Phasen an heraus -

gehobenen Stellen der Stadt eine stärker

romanisierte städtische Wohnbe bauung, von

der jedoch zurzeit noch jede Spur fehlt. Mit

großer Sicherheit befanden sich dort aber

schon öffentliche Gebäude, die zumindest in

Teilen schon in Stein aufgeführt waren. Die

auf der Fläche am Elisabethwal gefundene

Säulentrommel gibt möglicher weise hiervon

Zeugnis.

Ebenso wie in anderen nordgallischen und

niedergermanischen Städten müssen sich

auch in Tongern zu Anfang der Gründung

bereits umfangreiche Bauaktivitäten

entwickelt haben. Diese erstreckten sich über

mehrere Jahrzehnte21. Wir nehmen an, dass

hierbei auch Blei verarbeitet worden ist, und

der tiberische Rohstoffbarren zu diesem

Zweck nach Tongern gelangte. Aus dem ein

oder anderen Grund ist der an der

Vermeulenstraat gefundene Barren jedoch

nicht verarbeitet, sondern in der rundovalen

Grube 845 vergraben worden. Später entfernte

man ihn während der claudischen oder

neronischen Terrassierungsmaßnahmen aus

seinem ursprünglichen Zusammenhang und

er gelangte in die vorflavische Aufhöhungs -

lage 551. Hierbei ist unklar, ob der Barren

unbemerkt umgelagert wurde, oder erneut

niedergelegt worden ist. Es scheint unwahr -

scheinlich zu sein, dass die Erbauer der

Terrasse, beim Anschneiden des Blei barrens

21 Der Eindruck einer Stagnation in der tiberischen Periode ist eventuell auf das Fehlen einer guten archäologischenDokumentation für die frühen Phasen zurückzuführen (Coquelet 2011, 216 - 217).

– 34 –

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 34

– 35 –

dieses Objekt unbemerkt umge lagert haben.So ein schwerer Gegen stand kann unmöglichübersehen werden. Die Terras sierung hattevielleicht den Zweck, den Baugrund für dieBesiedelung vorzubereiten. Möglicherweisegeschah dies zum ersten Mal und der Bereichhatte zur Zeit der ersten Deponierung desBarren noch brach gelegen. Die Erinnerung andie halbrunde Grube mit dem darinverborgenen Gegenstand scheint zu diesemZeitpunkt bereits verloren gegangen zu sein.

Weil der Barren intakt gelassen wurde undzusammen mit einer unbekannten Anzahlwenn auch nicht unbeschädigter, so dochvollständiger Gegenstände in der rundovalenGrube vergraben wurde, gehen wir von einerrituellen Deponierung aus. So ist schwervorstellbar, dass ein dermaßen schwererGegenstand, der immerhin eine große Mengewertvollen Baumaterials darstellt, unbewusstverloren gegangen sein soll. Schwerer zudeuten ist die Tatsache, dass auch dieHersteller der Aufschüttungslage denGegenstand nicht beeinträchtigten. Hatte mansich bei der (Wieder)entdeckung derursprünglichen Bedeutung des Objekteserinnert und es erneut niedergelegt? Es istjedenfalls auffällig, dass der Barren währendder Grabung haargenau mit dem Text nachunten vorgefunden wurde, was den Eindruckeiner sorgfältigen (Neu)deponierung erweckt.

Literatur

ANDERSON A.S. 1981: Some unusual coarse ware ves-sels from London and their continental back-ground. In: Anderson A.C. & Anderson A.S. (eds),Roman pottery research in Britain and North-WestEurope. Papers presented too Graham Webster, BritishArchaeological Reports. International Series 123,Oxford, 93-106.

BALMELLE A. & NEISS R. 2003: Les maisons de l’élite àDurocortorum, Archéologie Urbaine à Reims 5,Bulletin de la Société Archéologique Champenoise96, 4.

BORGERS K. 2009: Derde noodopgraving aan deVermeulenstraat, Tongerse Annalen 22, 1, 11-16.

BORGERS K., STEENHOUDT M. & VAN DE VELDE E. 2008:

Een derde noodopgraving aan de Vermeulenstraat teTongeren, Leuven.

BORGERS K., STEENHOUDT M. & VAN DE VELDE E. 2009:Tweede en derde fase van het archeologisch onderzoek‘Anicius’ aan de Elfde Novemberwal te Tongeren,Leuven.

BORGERS K., STEENHOUDT M. & VAN DE VELDE E. 2010:Tongeren: Vermeulenstraat 3. In: Creemers G. &Vanderhoeven A. (red.), Archeologische kroniekvan Limburg 2007, Limburg - Het Oude Land van Loon98, 2, 150-154.

BREITNER G. & GOETHERT K.-P. 2008: Ein Altar fürAugustus und Roma in Trier, Funde undAusgrabungen im Bezirk Trier 40, 7-13.

BRULET R., VILVORDER F. & DELAGE R. 2010: Lacéramique romaine en Gaule du Nord. Dictionnaire decéramiques. La vaisselle à large diffusion, Turnhout.

CARMELEZ J.C. 2001: Le forum de Bavay, une créationaugustéenne. In: Lodenwijckx M. (ed.), Belgianarchaeology in a European setting II. Album amicorumProf. J.R. Mertens (°1921), Acta ArchaeologicaLovaniensia Monographiae 13, Leuven, 95-104.

COQUELET C. 2011: Les capitales de cité des provinces deBelgique et de Germanie, étude urbanistique,Publications d’Histoire de l’Art et d’Archéologie del’Université Catholique de Louvain CIII, Louvain-la-Neuve.

CÜPPERS H. 1984a: Siedlungsreste und Funde aus derZeit der Gründung der Augusta Treverorum,Kurtrierisches Jahrbuch 24, 11-20.

CÜPPERSH. 1984b: Frührömische Siedlungsreste undFunde aus dem Stadtgebiet von Trier. In: TrierAugustusstadt der Treverer. Stadt und Land im vor-und frürömischer Zeit, Mainz, 48-51.

DANNIEL G.B., DICKINSON B.M., HARTLEY B.R., MEES

A.W., POLAK M., VERNHET A. & WEBSTER P.V. 2003:Gestempelte südgallische Reliefsigillata (Drag. 29) ausden Werkstätten von La Graufesenque, Kataloge Vor-und Frühgeschichtlichen Altertümer 34, Mainz.

DERU X. 1996: La céramique belge dans le Nord de laGaule. Caractérisation, chronologie, phénomènes cul-turels et économiques, Publications d’Histoire del’Art et de l’Archéologie de l’Université Catholiquede Louvain LXXXIX, Louvain-la-Neuve.

DRAGENDORFF H. 1895: Terra sigillata, BonnerJahrbücher 96, 18-155.

DRESSELH. 1899: Corpus Inscriptionum Latinarum XV, 1,Berlin.

DRIESSEN M. 2007: Bouwen om te blijven. De topografie,bewoningscontinuïteit en monumentaliteit vanRomeins Nijmegen, Rapportage ArcheologischeMonumentenzorg 151, Amersfoort.

DE WINTER N. 2009: Het archeologisch onderzoek op dehoek van de Pliniuswal en de Bilzersteenweg teTongeren, ARON-Rapport 21, Sint-Truiden

DE WINTER N. & DRIESEN P. 2010: Tongeren:Elisabethwal. In: Creemers G. & Vanderhoeven A.

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 35

(eds), Archeologische kroniek van Limburg 2007,Limburg - Het Oude Land van Loon 89, 2, 129-133.

ECK W. 2004: Köln in römischer Zeit. Geschichte einerStadt im Rhamen des Imperium Romanum, Gechichteder Stadt Köln 1, Köln.

ETTLINGER E., HEDINGER B., HOFFMANN B., KENRICK

P.M., PUCCI G., ROTH-RUBI K., SCHNEIDER G., VONSCHNURBEIN S., WELLS C.M.& ZABEHLICKY-SCHEFFENEGER S. 1990: Conspectus Formarum TerraeSigillatae Italico Modo Confectae, Materialien zurRömisch-Germanischen Keramik 10, Bonn.

GOETHERT K.-P. 2003: Untersuchungen zumGründungsschema des Stadtplanes der ColoniaAugusta Treverorum, ArchäologischesKorrespondenzblatt 33, 2, 239-258.

HAENSCHR. 1997: Capita provinciarum. Statthaltersitzeund provinzial Verwaltung in der römischenKaiserzeit, Kölner Forschungen 7, Mainz.

HANUT F. 2004: La terre sigillée italique et les hori-zons augustéens dans le Nord de la Gaule. In:Poblôme J. (red.), Early Italian sigillata. The chrono-logical framework and trade patterns. Proceedings ofthe First International ROCT-congress. Leuven, may 7and 8, 1999, Bulletin van de Antieke BeschavingSupplement 10, Leuven - Paris - Dudley MA, 157-203.

HARTLEY B.R. & DICKINSON B.M. 2008: Names on terrasigillata. An index of markers’ stamps & signatures onGallo-Roman terra sigilata (Samian ware). Volume 1(A to AXO), London.

HEURGON L. 1948: L’inscription de Tibère à Bavay. In:Mélanges Van de Weerd, L’Antiquité Classique XVII,323-330.

HÖPKEN C. 2005: Die römische Keramikproduktion inKöln, Kölner Forschungen 8, Mainz.

LAUBENHEIMER F. 1977: Amphores gauloises de la régionde Nîmes, Caesarodunum 12, 197-226.

LEMAN P. 2001: Les voies romaines de la Belgique. Lescarrefours occidentaux: Bavay, Cambrai, Arras,Tournai et Cassel. In: Lodenwijckx M. (ed.), Belgianarchaeology in a European setting II. Album amicorumProf. J.R. Mertens (°1921), Acta ArchaeologicaLovaniensia Monographiae 13, Leuven, 89-94.

LENZ K.H. 2003: Der antike Name desfrühkaiserzeitlichen Siedlungsgefüges römischerHilfstruppenlager und Lagervici im Areal derColonia Ulpia Traiana (Xanten). Zu den Civitas-Hauptorten des 1. Jahrhunderts n.Chr. inNiedergermanien, ArchäologischesKorrespondenzblatt 33, 3, 375-392.

LOESCHKE S. 1909: Keramische Funde in Haltern,Mitteilungen der Altertumskommission für Westfalen5, Münster, 103-322.

MACHIELS R. & WYNS S. 2010: Vuursteen. In: Wyns S.,Tongeren, de oude busstelplaats, ADC Rapport 1293,Vlaams Archeologisch Rapport 2, Amersfoort, 39.

MARTIN-KILCHER S. 1994a: De römischen Amphoren ausAugst und Kaiseraugst 2: Die Amphoren für Wein,Fischsauce, Südfrüchte (Gruppen 2-24) undGesamtauswertung, Forschungen in Augst 7, 2,Augst.

MARTIN-KILCHER S. 1994b: Die römischen Amphoren ausAugst und Kaiseraugst 3: Archäologische undnaturwissenschaftliche Tonbestimmungen undKatalog und Tafeln (Gruppen 2-24), Forschungen inAugst 7, 3, Augst.

NEISS R. 1982: Une dédicace de la cité des Rèmes à C.César et L. César, Bulletin de la Société ArchéologiqueChampenoise 1982, 4, 3-8.

PANHUYSENT.A.S.M. 2002: De Romeinse godenpijler vanNijmegen, Museumstukken 8, Nijmegen.

PEACOCKD.P.S & WILLIAMSD.F 1986: Amphorae and theRoman economy. An introduction guide, London.

POLAK M. 2000: South Gaulish terra sigillata with pot-ters’ stamps from Vechten, Rei Cretariae RomanaeFautorum Acta Supplementum 9, Nijmegen.

PRECHT G. 2008: Die früheste römische Besiedlungim Gebiet der späteren CUT. In: Müller M.,Schalles H.-J. & Zieling N. (eds), Colonia UlpiaTraiana. Xanten und sein Umland in römischer Zeit,Geschichte der Stadt Xanten 1, Xantener BerichteSonderband, Mainz, 171-209.

RAYNAUD C. 1993: Amphores de Tarraconnaise. In: PyM. (dir.), Dictionaire des céramiques antiques enMéditerranée nord-occidentale, Lattara 6, Lattes, 85-86.

ROLLET PH., BALMELLE A., BERTHELOT FR. & NEISS R.2001: Reims - Marne - Le quartier gallo-romain dela rue de Venise et sa réoccupation à l’époquemoderne, Archéologie Urbaine 4, Bulletin de la SociétéArchéologique Champenoise 94, 2-3.

SCHALLES H.-J. 2008: Die StädtebaulicheEntwicklung vom Beginn der römischenOkkupation bis zum Ende des 1. Jahrhundertsn.Chr. In: Müller M., Schalles H.-J. & Zieling N.(eds), Colonia Ulpia Traiana. Xanten und sein Umlandin römischer Zeit, Geschichte der Stadt Xanten 1,Xantener Berichte Sonderband, Mainz, 257-275.

SCHWINDEN L. 2004: 2000 Jahre alt - dasTrevererdenkmal für die Söhne des Augustus (4n.Chr.). Zur ältesten Monumentalinschrift derRheinlande, Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier36, 29-40.

THOMAS R. & LIESEN B. 2004: Römische Wohnhäuserund ihre Wandmalereien an der Breite Strasse inKöln, Kölner Jahrbuch 37, 569-698.

– 36 –

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 36

– 37 –

TOMBER R. & DORE J. 1998: The national Roman fabricreference collection. A handbook, Museum of LondonArchaeology Service Monograph 2, London.

VANDERHOEVEN A. 1996: The earliest urbanisation inNorthern Gaul: some implications of recentresearch in Tongres. In: Roymans N. (ed.), From thesword tot the plough. Three studies on the earliestromanisation of Northern Gaul, AmsterdamArchaeological Studies 1, Amsterdam, 189-260.

VANDERHOEVEN A. 2001: Das vorflavische Tongeren:die früheste Entwicklung der Stadt anhand vonFunden und Befunden. In: Precht G. (ed.), Genese,Struktur und Entwicklung römischer Städte im 1.Jahrhundert n.Chr. in Nieder- und Obergermanien,Xantener Berichte 9, Mainz, 157-176.

VANDERHOEVEN A. 2007: Tongres au Haut-Empireromain. In: Hanoune R. (ed.), Les villes romaines duNord de la Gaule. Vingt ans de recherches nouvelles.Actes du XXVe colloque international de HALMA-IPELUMR CNRS 8164, Revue du Nord. Hors Série.Collection Art et Archéologie 10, 309-336.

VANDERHOEVEN A. im Druck: Die Anfänge derrömischen Stadt Tongeren. In: Kolloquium“Frührömische Siedlungsanfänge im Nordwesten desRömischen Reiches”, Köln, Römisch-GermanischesMuseum, Februar 2006, Kölner Forschungen.

VANDERHOEVEN A. & VYNCKIER G. 2008a: Eennoodopgraving aan de Vermeulenstraat teTongeren 1. In: Journée d’Archéologie Romaine -Romeinendag 19 04 2008, Bruxelles, 121-124.

VANDERHOEVEN A. & VYNCKIER G. 2008b: Eennoodopgraving aan de Vermeulenstraat teTongeren 2. In: Journée d’Archéologie Romaine -Romeinendag 19 04 2008, Bruxelles, 125-128.

VANDERHOEVEN A. & VYNCKIER G. 2009: Tongeren:Vermeulenstraat 1. In: Creemers G. &Vanderhoeven A. (red.), Archeologische kroniekvan Limburg 2005, Limburg - Het Oude Land vanLoon 88, 4, 374-378.

VANDERHOEVEN A. & VYNCKIER G. 2010a: Tongeren:Vermeulenstraat 2. In: Creemers G. &Vanderhoeven A. (red.), Archeologische kroniekvan Limburg 2007, Limburg - Het Oude Land vanLoon 89, 2, 147-150.

VANDERHOEVEN A. & VYNCKIER G. 2010b: De eerste entweede noodopgraving aan de Vermeulenstraat teTongeren, Tongerse Annalen 24, 4, 62-70.

VANDERHOEVEN A., VYNCKIER G., ERVYNCK A. &COOREMANS B. 1992: Het oudheidkundigbodemonderzoek aan de Kielenstraat te Tongeren(prov. Limburg). Interimverslag 1990-1993. Deel 1.De vóór-Flavische periode, Archeologie inVlaanderen II, 89-146.

VANDERHOEVEN A., VYNCKIER G. & VYNCKIER P. 1992:Het oudheidkundig bodemonderzoek aan deHondsstraat te Tongeren (prov. Limburg).Interimverslag 1989, Archeologie in Vlaanderen II,65-88.

VANDERHOEVEN A, VYNCKIER G. & VYNCKIER P. 1993: Hetoudheidkundig bodemonderzoek aan de Veemarktte Tongeren. Eindverslag 1988, Archeologie inVlaanderen III, 127-205.

VANDERHOEVEN M. 1955: Iets over het Romeinsstratennet van Tongeren, Limburg 34, 5-6, 1955,122-128 = Archaeologia Belgica 31, Brussel, 1-8.

VAN ENCKEVORT H. & HEIRBAUT E.N.A. 2010: Opkomsten ondergang van Oppidum Batavorum, hoofdplaatsvan de Bataven, Archeologische BerichtenNijmegen - Rapport 16, Nijmegen.

VANVINCKENROYE W. 1985: Tongeren Romeinse stad,Tielt.

VANVINCKENROYE W. 1991: Gallo-Romeins aardewerkvan Tongeren, Publikaties van het ProvinciaalGallo-Romeins Museum 44, Hasselt.

VASSILEIOU A. 1982: La dédicace d’un monument deReims élevé en l’honneur de Gaius et LuciusCaesar, Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 42,119-130.

VYNCKIER G., DE BIE M. & VANDERHOEVEN A. 1994: Eenneolithisch (?) site te Tongeren, NotaePraehistoricae 14, 201-209.

VYNCKIER G., DE BIE M. & VANDERHOEVEN A. 1995:Tweede opgravingscampagne bij de ElfdeNovemberwal te Tongeren, Notae Praehistoricae 15,137-139.

WILLEMS S. 2005: Roman pottery in the Tongeren refer-ence collection: mortaria and coarse wares, VIOE-Rapporten 1, Brussel.

AbkürzungenConsp. = Ettlinger et al. 1990.

D = Dressel 1899.

Drag. = Dragendorff 1895.

G = Laubenheimer 1977.

Ha = Loeschke 1909.

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 37

– 38 –

Der in Tongern aufgefundene

Bleibarren mit dem Namen des

Kaisers Tiberius

Marie-Thérèse Raepsaet-Charlier & Georges Raepsaet

Beschreibung, Lesung & Übersetzung:Der Bleibarren hat die Form eines Trapezes; er ist 53,3 cm lang, 4 bis 5 cm hoch, 6,5 cm breit

(oben) sowie 9,5/9,8 cm breit (unten), sein Gewicht beträgt 17, 970 kg (fig. 1)1.

Auf der Oberseite trägt der Barren eine bei dem Gussvorgang in die Barrenform eingeprägte

Inschrift, die in eine Kartusche eingepasst ist. Die Inschrift besteht aus sehr sorgfältig

ausgeführten Majuskeln; zwischen den einzelnen Worten stehen Trennpunkte. Die Versalhöhe

der Buchstaben variiert von 3,0 bis zu 3,6 mm.

IMP(eratoris)° TI(berii) CAESARIS° AVG(usti) (plumbum)° GERM(anicum)° TEC(-)

Eigentum des Kaisers Tiberius Caesar Augustus, germanisches Blei, TEC(-).

Datierung: Regierungszeit des römischen Kaisers Tiberius: 14-37 nach Christus.

Fig. 1Zeichnung und Photo desBarrens aus Tongern

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 38

Interpretation

Die Eigentumsmarke trägt den Namen des

Kaisers, was auf eine offizielle Produktion des

römischen Staates hinweist. Es bestehen

sicher Varianten bei den Organisations -

modalitäten dieser Herstellung, aber der

Umstand, dass der Name des Kaisers in der

Gussform eingebracht ist und nicht durch

Ritzung nachträglich auftragen wurde oder

durch spätere Prägung, zeigt den kaiserlichen

Besitz schon ab dem Guss des Barrens und

somit ab der Gruben-Gewinnung2.

Das Wort GERM() darf nicht als Beinamen des

Kaisers interpretiert werden, der diesen cogno-

men ex virtute niemals getragen hat, sondern,

den Barren aus Großbritannien gleich, als ein

Hinweis auf den geographischen Ursprung

des Metalls. Tatsächlich charakterisieren die

in der Provinz Britannia hergestellten und dort

aufgefundenen Barren das Metall oft als

Brit(annicum plumbum): So kann man zum

Beispiel Vespasian - Besitzstempel anführen

(RIB 2404.4 -2404.13); bei Letzteren ist die

Abkürzung BRIT in die Kartusche eingegossen

wie bei dem Bleibarren aus Tongern. GERM

muss also auf eine germanische Produktion

verweisen, wie dies auch ein anderer, den

Namen des Kaisers Augustus tragender Barren

belegt, der in einem Wrack entdeckt wurde

(siehe unten).

Das Wort TEC() ist schwerer zu interpretieren.

Man könnte an T() E() C() denken, drei getrenn-

te Buchstaben, die den Namen des im Dienste

des Kaisers stehenden Grubenverwalters oder

Pächters in Form einer Abkürzung wiederge-

ben. Die römischen Namen enthalten in der

Tat drei Bestandteile, die tria nomina, mit dem

praenomen (hier also Titus), dem nomen gentile

(der mit E beginnen könnte, zum Beispiel

Eggius oder Ennius oder Egrilius; man beach-

te, dass die mit E beginnenden Familiennamen

selten sind) sowie dem Beinamen, dem cogno-

men (das hier mit C beginnt, daher eröffnen

sich unzählige Benennungsmöglichkeiten).

Barren aus germanischem Blei geben manch-

mal den Namen des Herstellers an, wie man

noch sehen wird, allerdings in unterschiedli-

cher Form.

Weiterhin wird man vielleicht einwenden,

dass die drei Buchstaben TEC nicht durch

Punkte getrennt sind, was die Vermutung

nahe legt, dass diese Buchstaben eher zu

einem einzigen Wort gehören.

Eine andere Interpretation ergibt sich durch

bestimmte Barren aus Großbritannien, die

inner- oder außerhalb der Kartusche eine

Angabe zum Herstellungsort tragen. Diese

Standorte können identifizierbar sein oder

auch nicht.

Besonders interessant sind die aus der vespa-

sianischen Herstellung stammenden

Beispiele: So weist ein Barrentypus in der

Kartusche, also bei dem in der Grube eingegos-

senen Stempel, die Inschrift Brit(annicum) ex

arg(entariis) (RIB 2404.13) auf. An einigen

Barren findet sich die Inschrift ex arg(entariis)

VEB(-) an einer seitlichen Markierung, die

ebenfalls in der Gussform eingebracht war

(RIB 2404. 4-10). Der Betrieb lag in den Händen

einer societas, die auf einigen Barren an anderer

Stelle durch einen Prägestempel ausgewiesen

wird: soc(iorum) Novaec(-). VEB(-) verweist also

nicht auf einen Personennamen, sondern ist

eher als geografisches Indiz zu verstehen;

denkbar ist ein Herstellungsort im

Bergwerksbezirk der Mendips (Somerset).

TEC(-) könnte daher als Abkürzung für den

Herstellungsbezirk verstanden werden.

Das Blei dieses Barrens wurde von Dr. Michael

Bode im Labor der Universität Münster

Isotopenanalysen unterzogen. Die Ergebnisse

geben Hinweise auf die jeweiligen Zonen, in

denen dieses Blei eventuell hergestellt werden

konnte oder auch nicht. (Verweis auf das tech-

nische Kapitel)

Das Ergebnis für den Barren lässt zwei

Interpretationsmöglichkeiten zu: Entweder

handelt es sich um die Standorte in der

Nordeifel oder um die Gegend um Brilon im

1 Für die Illustrationen danken wir Guido Schalenbourg (Gallo-Römisches Museum) und André Dettloff (OE).2 Sehe auch: Raepsaet-Charlier 2011.

– 39 –

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 39

Sauerland. Die Gegend um Brilon3 zeigt

Spuren römischen Bergbaus zur Zeit des

Kaisers Augustus, aber sie liegt rechtsrhei-

nisch, in einem Gebiet, das von den Römern

ausschließlich zwischen 12 vor Christus, dem

ersten Jahr der Eroberung durch Drusus, und 9

nach Christus, als Varus die Schlacht im

Teutoburger Wald (bei Kalkriese) verlor, unter-

worfen, verwaltet und erschlossen wurde, also

zur Zeit der Provinz Germanien4. Ab dem Jahr

9 wird die Provinz jenseits des Rheines aufge-

geben und es ist undenkbar, dass Kaiser

Tiberius Gruben in dieser rechtsrheinischen

Zone besessen und dort Abbau betrieben

haben könnte. Spuren römischer Anwesenheit

haben die Zeiten überdauert, Händler waren in

der Germania libera unterwegs, aber der offi-

zielle Bergwerksbetrieb ist zu dieser Zeit been-

det: An diesem historischen Sachverhalt

besteht kein Zweifel. Zum Zeitpunkt des

Todes von Augustus haben sich die Römer

bereits seit mehreren Jahren völlig hinter die

Rheinlinie zurückgezogen5.

In der Eifel sind mehrere Bergwerke lokalisiert

worden; sie geben Zeugnis von der

Erzförderung zu römischer Zeit6.

So ist in Mechernich ein Bleigewicht der von

43 bis 70 n. Chr. am Rhein stationierten XVI.

Legion (AE 2006, 867) aufgefunden worden7.

Weiterhin stammen im Moseltal zwischen

Trier und Koblenz, genauer in St. Aldegund

(Lkr. Cochem-Zell), aufgefundene Bleibarren8,

von denen einer Prägestempel des Kaisers

Valentinian III. (425-455) trägt, ebenfalls aus

den Bergwerken der Nordeifel, entweder aus

Mechernich oder aus Stolberg, was auf eine

über die ganze römische Zeit hin bestehende

Ausbeutung dieser Vorkommen hindeutet.

Bei genauer Betrachtung der archäologischen

Karte der Herstellungsregion um Mechernich

stellt man fest, dass sich in unmittelbarer

Nähe von Mechernich die Standorte Floisdorf,

Soller und Boich befinden:

An diesen drei Orten wurden sog. „topischen“

Gottheiten geweihte Altäre entdeckt, wobei

diese Bezeichnung darauf verweist, dass diese

Gottheiten den Namen der Gegend oder des

Ortes tragen, an denen sie verehrt wurden9;

diese Göttinnen heißen Matronae Textumehae

(CIL XIII 7849, 7899 und Schillinger-Häfele 146)

und sind ausnahmslos in diesem Gebiet10 rund

um den antiken Siedlungsbereich Zülpich

belegt.

Die sprachwissenschaftliche Untersuchung

dieser als germanisch11 identifizierten

Bezeichnung Tech + tum + Suffix ehae verweist

auf die indoeuropäische Wurzel deks/texs, wie

sie auch einerseits im keltischen12 Tecto- so z.B.

im Namen der Tectosagen13, in der curia der

Textoverdi (RIB 1695) und im germanischen

techs „rechts, südlich“14 andererseits erscheint.

Daher kann man die Hypothese aufstellen,

dass die Buchstaben TEC (fig. 2) am Ende des

Bleibarrenstempels aus Tongern auf den

3 Rothenhöfer 2003; Hanel & Rothenhöfer 2005.4 In Bezug auf die Gründung, Hauptstadt und Organisation der Provinz Germanien siehe: Eck & von Hesberg 2003;

Eck 2004 a; 2004b 63-126; 2007 9-32.5 Siehe dazu z.B.: Tacitus, Annalen, I, 31; vgl. Cassius Dio LVI, 23-25 bezüglich der Jahre 9-11. Zur einheimischen

Produktion siehe: Melzer & Capelle 2007.6 Rothenhöfer 2005, 88-90.7 von Petrikovits 1960, 68; Horn 1987, 154-156; Rothenhöfer 2005, 88-90.8 Rothenhöfer 2007.9 Vgl. Spickermann 2002, 145-146; Spickermann 2009, 356-357.10 Spickermann 2008, 295.11 Gutenbrunner 1936, 169; Neumann 1987, 109 ; Reichert 1987, 659.12 Delamarre 2003, 294.13 Evans 1967, 265-266.14 Pokorny 1959, 190.

– 40 –

Fig. 2Buchstaben mit TEC

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 40

Herstellungsbereich Mechernich hinweisen,

was aufgrund der Isotopenanalysen möglich

wäre, und dessen Name nach den ihn schüt-

zenden Matronen, den Matronae Textumehae,

rekonstruiert werden könnte15.

Plumbum Germanicum – Barren aus

augusteisch-tiberischer Zeit

Die im Mittelmeer geborgenen Schiffswracks

haben uns eine beträchtliche Zahl epigrafi-

scher Informationen über das germanische

Blei geliefert; aus ihnen geht hervor, dass das

Blei nicht nur in der Herstellungsregion ver-

wendet, sondern auch in das Imperium expor-

tiert wurde. Diese Informationen können mit

lokalen Funden verglichen werden. Die

Interpretation dieser schriftlichen Zeugnisse

kann sich dabei auf Isotopenanalysen aus den

letzten Jahren stützen, bei denen sich zwei

große, auch in archäologischer Hinsicht aner-

kannte Produktionsgebiete herausgestellt

haben. So zum einen die Eifel, aus der das Blei

des in Tongern aufgefundenen Barrens

stammt. Zum anderen die Gegend um das sau-

erländische Brilon16, die Spuren römischen

Bergbaus zur Zeit von Augustus aufweist:

Diese Gegend befindet sich auf der rechten

Rheinseite, in einem Gebiet, das die Römer

nach der clades Variana aufgaben; die

Produktion wurde anschließend linksrhei-

nisch weitergeführt.

1° Das Wrack von Rena Maiore vor Sardinien17

liefert zwei interessante Inschriften auf unter-

schiedlichen Barren:

a) Augusti Caesaris (plumbum) Germanicum

(AE 2000, 653)18

„germanisches Blei, Eigentum des

Kaisers Augustus Caesar“

Auf einigen Barren befinden sich außerdem

Gegenstempel:

- L. Val(erius) Ruf(us)19 (AE 2002, 636a) auf der

Langseite, teilweise zwei- oder dreimal aufge-

druckt;

- CHI könnte die auf den Schmalseiten aufge-

prägte Abkürzung des Namens Chilon20 (AE

2002, 636b) sein;

- IMP(eratoris)21 (AE 2002, 636c).

b) Pudentis (plumbum) Germ(anicum) (AE

2002, 636d)22

„germanisches Blei, (Herstellung?)

durch Pudens,

ebenfalls versehen mit dem Gegenstempel

CHI (AE 2002, 636e)23.

Anzumerken ist, dass die Zeichen des Kaisers

Augustus in eine Kartusche gegossen, die von

Pudens hingegen mit einem Stempel geprägt

sind. Die vollständig ausgeschriebene Angabe

Germanicum belegt deutlich, dass alle anderen

früher angeführten Lesarten für die auf Barren

vorhandenen Abkürzungen Ger oder Germ

falsch sind.

Die Gegenstempel bedeuten, dass andere

Personen, deren Rolle aber schwer einzuschät-

zen ist, beteiligt waren: An der Herstellung?

Oder am Transport oder am Vertrieb?

2° Dieses Zeichen lässt sich vergleichen mit

der unvollständigen Prägung, die in Brilon24,

einem Bergbaugebiet des Sauerlandes, ent-

deckt wurde:

]Pudent[is (AE 2005, 1099)

Die Analysen zeigen, dass dieses Blei auf kei-

nen Fall aus Spanien oder Britannien stammen

kann, eine Herstellung im Sauerland hingegen

möglich ist. Zu lesen ist der Name des Kaisers

Augustus sowie der eines Herstellers, Pudens.

Dieser einzige Name könnte auf einen kaiserli-

chen Beamten, einen Sklaven oder einen

Freigelassenen hindeuten; es kann allerdings

nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um

15 Eine neue Interpretation (Belgien) gibt Raepsaet-Charlier 2011.16 Rothenhöfer 2003; Hanel & Rothenhöfer 2005.17 Ruggeri 2000, Riccardi & Genovesi 2002.18 Ruggeri 2000, 877 und 897-904 (Vorschlag einer iberischen Bleiherkunft); Riccardi & Genovesi 2002, 1319-1324.19 Riccardi & Genovesi 2002, 1323.20 Riccardi & Genovesi 2002, 1323. ein griechischer Name, der auf den Leibeigenenstand verweist: Solin 1996, 390.21 Riccardi & Genovesi 2002, 1324.22 Riccardi & Genovesi 2002, 1327-1329.23 Riccardi & Genovesi 2002, 1327.24 Hanel & Rothenhöfer 2005, 56-57.

– 41 –

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 41

das Cognomen eines römischen Bürgers han-delt, der das Blei durch Pacht erworben hat, daes sich hier um einen Genitiv und nicht umeinen Nominativ handelt (Subjekt zu fecit).Denkbar ist ebenfalls ein Peregrinus, ein freierEinwohner des Kaiserreiches. Pudens istjedoch ein häufig anzutreffender Name fürSklaven25. Man beachte, dass die Pudens-Zeichen nicht in die kaiserliche Kartusche ein-gegossen sind, sondern eingeprägt wurden.

3° Das Wrack vor Saintes-Maries-de-la-Mer26

hat andere eingegossene, derselben Zeit zuzu-ordnende Stempel ergeben:a) Flavi Veruclae plumb(um) Germ(anicum)

(AE 1992, 1183 b1)„germanisches Blei, hergestellt vonFlavius Verucla“mit Stempeln, deren Prägung nur die unterB verzeichnete Eigentumsmarke trägt:Imp(eratoris) Caes(aris) (AE 1992, 1183a)„Eigentum des Kaisers Caesar“.

Veruclas Name steht in der Kartusche einge-gossen, während der Name des Kaisers aufeinem Seitenstempel steht, der nach demHerausnehmen aus der Form eingeprägtwurde.b) Andere Barren, die aus demselben Wrack

geborgen wurden, weisen zwei oder dreiStempel27 auf:L(uci) Fl(avi) Veru(clae) (AE 1992, 1183b2)oder L(uci) Fl(avi) Ve(ruclae);Erotis (AE 1997, 1042), dieser Aufdruckerfolgte mit zwei unterschiedlichenStempelmodellen (A und B);

Imp(eratoris) Caes(aris), dieserAufdruck erfolgte mit zwei unterschiedlichenSiegelmodellen (A und B),was auf die Beteiligung einer dritten Person an

dem Herstellungsprozess oder an derKontrolle oder auch am Vertrieb hinweist,nämlich auf einen gewissen Eros (es handeltsich hierbei um einen weiteren, ausdrücklichauf die Zugehörigkeit zur Sklavenschicht ver-weisenden Namen28), der ein kaiserlicherSklave oder ein als institor oder actor handeln-der Sklave (oder Freigelassener) von Veruclasein könnte; eventuell auch ein staatlichbestellter, im Verladungshafen tätiger Prüfer.Der auf Besitz hinzuweisen scheinende Genitivist jedoch problematisch.

4° Der unvollständige Stempel an dem Barrenaus Bad Sassendorf/ Heppen (Museum Soest)29,Sauerland, ist in seiner Machart durchausganz und gar vergleichbar, da er Kartuscheund Stempel für ein- und denselben Namenmiteinander verbindet:L. Fla[vi Veruclae plumb. Germ.] (Kartusche)L. F. Ve (Stempelung)„germanisches Blei, hergestellt von L. FlaviusVerucla » (AE 2003, 1222 ab, s. AE 1920, 7)30

Die Isotopenanalyse hat dieselben Ergebnissegezeigt und in Anbetracht des Fundortes kannman sehr wahrscheinlich auf eine Herstellungauf rechtsrheinischer Seite schließen; mankann daher davon ausgehen, dass die ZeichenL. Flavius Verucla ebenfalls auf die Zeit derProvinz Germania Magna unter dem KaiserAugustus (-12 / +9) zurückgehen. Veruclakönnte der Pächter der Grube Brilon sein oderauch nur ein Pächter.

5° Ein anderer Stempel, der aus einemSchiffswrack aus Fos-sur-Mer31 (MuseumIstres) stammt, ist ebenfalls sehr interessant,was die Erkenntnisse über die Bleiverhüttungin Germanien betrifft:

25 Kajanto 1965, 264.26 Pomey 1992; Long & Domergue 1995. Die Verfasser, in der offensichtlichen Überzeugung, dass es kein plumbum

Germanicum gibt, da sie diese Auslegung nicht einmal erwähnen, haben als Lesart „germ(anum)“ vorgeschlagen. Dasvon Verucla hergestellte Blei soll „rein“ oder „echt“ sein sowie hispanischer Provenienz, nur aufgrund der Typologieder Barren.

27 Zeichnungen: Long & Domergue 1995, 813, Abb. 10, zusammenfassende Tabelle, 856-859.28 Solin 1996, 284-290.29 Rothenhöfer, 2003.30 Sie wurde so gelesen: L(uci) Fla(vi) // L(uci) F(lavi) Ve[teris].31 Laubenheimer-Leenhardt 1973, 124-125 Nr. 16 und 193-199: da die Autorin von dem Nichtvorhandensein des germa-

nischen Bleis überzeugt war, lautete ihr Vorschlag für Ger(-) ein in Britannien liegender Herstellungsstandort. Sieheim vorliegenden Band den Artikel von M. Bode zur Isotopenanalyse.

– 42 –

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 42

Sociorum plumb(um) Ger(manicum) oderSociorum plumb(i) Ger(manici) (AE 1959, 124),eingegossen in eine Kartusche„Germanisches Blei, Eigentum der Gesell -schafter“ (der Mitglieder der Genossenschaft,die germanische Bergwerke und den Abbau inPacht übernahm) oder auch „Eigentum derGesellschafter der Genossenschaft des germa-nischen Bleis“.Diese Markierung bezeugt das Vorhandenseineiner societas zum Zwecke der Pacht, welchewie „Staatspächter“ auftraten. Bei der Über-prüfung des archäologischen Kontextes32

ergibt sich zeitlich gesehen der Verlauf des 1.Jahrhunderts, eher noch die zweite Hälfte des1. Jahrhunderts33. Das Blei dieses Barrenswurde untersucht: Es entspricht genau demProfil der anderen Barren aus germanischemBlei und verweist also aufgrund seinerDatierung auch auf die Eifel.6° Andere in Bleibarren gegossene Stempel ausdem Mittelmeer können als weitere Gegeben -heit hinzugenommen werden: Zum einen einunveröffentlichter Barren aus Fos-sur-Mer, derden Namen Tiberius trägt und zum anderenein 1986 vor der korsischen Insel Île Roussegeborgener Barren34. Beide werden derzeit ander Université Libre de Bruxelles untersuchtund in der nächsten Veröffentlichung (M.Bode) behandelt.

Die Bergbauverwaltung

In den letzten Jahren waren der Besitz sowiedie Betriebsweisen und der Abbau in den römi-schen Bergwerken Gegenstand wichtigerUntersuchungen und Abklärungen, darunterzeichnen sich insbesondere Claude Do mer -gues35 Forschungsarbeiten aus. Bedeu tendeEntwicklungen lassen sich beim Übergang vonder Republik bis zur Kaiserzeit feststellen,allerdings ist deren zeitliche Zuordnung nichtimmer ganz einfach; dies betrifft insbesondere

den Zeitraum um die Herrschaft des KaisersAugustus, in dem die Macht der großenStaatspächtergenossenschaften merklichschwindet und man zu einem staatlichenFinanzwesen übergeht, das unmittelbarer mitder zentralen Obrigkeit des Kaisers verbundenist. Allerdings muss man dabei einräumen,dass selbst zur Zeit der Republik nicht alleBergwerke der res publica in den Händen derpublicani waren. Aber bei Hinzuziehung dersich mit dem Betrieb der Bergwerke befassen-den Quellen vor allem aus späterer Zeit mussman in Bezug auf den untersuchten ZeitraumVorsicht walten lassen. Die epistemologischeGefahr einer Gleichstellung der damals ergrif-fenen Maßnahmen mit Dirigismus oderLiberalismus stellt ebenfalls ein Risiko dar, vordem Jean Andreau warnt36.Für die Zeit der Republik schlägt man dasVorhandensein zweier Betriebsweisen derGruben vor, das sind die großen Genossen -schaften der publicani einerseits, welcheDomergue zufolge keinen Abbau betreiben,sondern die Abgaben für die Verhüttung ein-heimsen, und andererseits Privatgenossen -schaften, die nicht über die umfassendenPrivilegien der großen societates verfügen.Aber die Bedeutung des Begriffes publicani istselbst nicht eindeutig geklärt; ob es sich umeigens gebildete Gesellschaften handelt oderob es jeder Ersteigerer als Auftragnehmer desStaates ist, der Bergwerke gepachtet hat37.Domergue folgert bei der Prüfung derSituation in Spanien, dass die Gesellschaftender Publikanen Steuern auf Bergwerke erhe-ben oder eintreiben; diese Gruben werden vonPrivatunternehmern oder Familien vonBergleuten, ja sogar von kleinen, privatrechtli-chen Genossenschaften betrieben, die wieder-um den großen PachtgenossenschaftenSteuern entrichten.In der Hohen Kaiserzeit gehören die Bergwerkehauptsächlich dem fiscus; dies bedeutet aber

32 Benoît 1958, 34-37.33 Marty 2009.34 Pomey et al. 1988, 54 –55; AE 1992, 913; siehe auch den Artikel von M. Bode.35 Domergue 1983; 1990; 2008.36 Andreau 1989; 1990.37 Lange Diskussion bei Andreau 1989, 91-95 und Domergue 2008, 192-193.

– 43 –

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 43

nicht, dass jedes Bergwerk zwangsläufigEigentum des Staates ist. Was die bedeutendenBergbaubezirke und Vorkommen an sichangeht, verweisen alle uns zugänglichenQuellen auf eine direkte oder indirekteVerwaltung durch den Staat. Aus rein juristi-scher Sicht wird über die Zugehörigkeit dessolum provinciale, das heißt des erobertenGebietes, zum Patrimonialbesitz des Princepsdebattiert, aber faktisch impliziert sie eine pri-vilegierte Stellung des Staates, „redoublé parla conquête“38, insbesondere wohl in solchheiklen und lebenswichtigen Bereichen wieden Bergwerken. Die Bergwerke wären dannein Teil des von dem fiscus verwaltetenPatrimoniums. Aber die Zäsur wäre nicht ein-schneidend, da der Staat nicht unbedingt diezuvor geltenden Vorschriften ändert.Das Römische Reich ab Augustus verwalteteine erheblich gestiegene Menge vonVermögenswerten, für die der fiscus offen-sichtlich zentral verantwortlich zeichnet undgleichzeitig Beschaffer von Einkünften ist. DieGesamtheit der Bergwerke sowie des kaiserli-chen Vermögens in einer Provinz steht unterder Verantwortung eines ritterlichenProkurators; ihm zur Seite steht ein freigelas-sener Prokurator. Auf der iberischen Halbinselgibt es vier hauptamtliche Prokuratoren, dazuin den Bergbauregionen einen freigelassenenProkurator, so etwa den procurator metallorum

der Tafeln von Aljustrel. Die Bergwerks ord -nung des lusitanischen Vipasca zeigt im 2.Jahrhundert die äußerst aktive Rolle des mitder Leitung des Bergwerkes betrautenProkurators auf, der mit Unterstützung vonSklaven und kaiserlichen Freigelassenen vollverantwortlicher Verwalter des Bezirkes fürden fiscus war39.Die Verpachtung scheint dort gegeben zu sein.Domergue zufolge ist sie in der Kaiserzeit vor-herrschend. Der Bergbau ist an Unternehmerverpachtet, unter Kontrolle durch den

Prokurator oder freigelassenen Prokuratoroder dessen Stellvertreter. Eine Bergwerksord -nung wie die aus Vipasca scheint genau zwi-schen der Aufsicht durch und den Interessendes fiscus einerseits und denen des Pächter-Betreibers andererseits zu unterscheiden.Verschiedene Pachtarten bestehen nebenei-nander. So gibt es die Verpachtung anPublikanen-Genossenschaften, die aberanscheinend in der Kaiserzeit an Bedeutungverliert, belegt ist auch nach Zuschlag aneinen einzigen und einzelnen conductor dieVerpachtung einer Bergbaukonzession, odersogar eines Bezirkes oder einer Region40.Umstritten ist allerdings, wie der Titel con-

ductor inhaltlich definiert werden kann, wiezum Beispiel bei dem conductor ferrariarum

Noricarum. Eine Quantifizierung hinsichtlichder Anzahl der „großen“ Pächter und der derkleinen Betreiber-Pächter wie in Vipascaerscheint sehr schwierig, zumal nichts derUnterverpachtung oder Übertragung mittelseines Vertrages der Art conductio-locatio entge-gensteht.Die direkte Verwaltung durch den Staat gibt esauch. In diesem Fall gibt es zwangsläufig mehrstaatliche Beamte und diese sind unmittelba-rer involviert, mit umfangreicheren Auf -gaben bereichen. Unter Augustus erfolgt dieGoldgewinnung im Nordosten Spaniens durchden Staat, wobei einheimische Peregrini dieArbeit ausführen, auch wenn die Betriebs -struktur im Einzelnen “ganz ungeklärt“ bleibt41.Zum direkten Betrieb durch den Staat kannman noch das Heer hinzufügen, dessenAnwesenheit an mehreren Bergwerksstand -orten belegt ist. Andreau bezeichnet sie als„gelegentlich“; er erkennt eher eine Kontroll -funktion als eine Arbeit vor Ort in den inBarren der legio II Augusta eingegossenenKürzeln (RIB 2404.24-25), die an Blei vor -kommen mit Silberanteilen in Wales angetrof-fen werden. Das kann sein, darüber muss aber

38 Andreau 1989, 111.39 Mateo 2003.40 Domergue 2008, 200-201; vgl. Andreau 1989, 100-102. Der einzige für die Provinz Niedergermanien belegte conductor

betrifft die Quadragesima und den „portus Lirensis“ (Nesselhauf 161). Zur Interpretation dieses Portus siehe France2001, 337-345; man befindet sich hier allerdings in einem anderen Bereich, dem der Steuern und Abgaben.

41 Andreau 1989, 106.

– 44 –

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 44

noch gesprochen werden, insofern als das

Heer über die nötige Infrastruktur und die

technische Ausrüstung für den Erzabbau ver-

fügte und wahrscheinlich seit dem Beginn der

Kaiserzeit in Germanien wirkte.

Domergue42 hat Recht, wenn er die beiden Fälle

miteinander verbindet. Und wenn man, wie in

Spanien, berücksichtigt, dass der Name des

Herstellers in die Form auf der Rückseite des

Barrens eingegossen ist und die Seitenstempel

nur die an der Distribution nacheinander

beteiligten Händler bezeichnen, dann muss

man als erwiesen annehmen, dass der Kaiser

der Produzent ist, wenn sein Name in die Form

eingegossen ist: Es handelt sich dann um

Direktverwaltung. Auf welche Art und Weise

kann man sich die Bleiherstellung in

Germanien folglich vorstellen? Die in der

Form eingebrachten Prägestempel mit den

Namen Augustus oder Tiberius, wie auch die

der Kaiser, die auf Barren aus Aquitanien,

Britannien, Sardinien oder Noricum43 belegt

sind, verweisen auf das Patrimonium und auf

eine Direktverwaltung.

Die Herstellung des germanischen Bleis ist in

einen ganz besonderen historischen Kontext

einzuordnen, zumindest in Bezug auf die

rechtsrheinische, sehr kurzzeitige Gewinnung,

frühestens in das Jahr -12, als Drusus die

Eroberung bis zur Weser und an die Elbe aus-

dehnt, spätestens in das Jahr 9 nach Christus,

bei der Varusniederlage. Eine ganze Reihe von

Indizien lassen darauf schließen, dass das

eroberte Gebiet als Provinz44 eingerichtet

wurde, und dies schon ab dem Triumph des

Tiberius im Jahre -8. Hiermit wird durch die

unmittelbar anschließende Urbanisierung,

wie zum Beispiel in Waldgirmes, oder die

Einsetzung des Kaiserkultes im Oppidum

Ubiorum, der bisher vernachlässigte Text von

Cassius Dio (56,18,2) bestätigt. Augustus woll-

te wohl ähnlich wie in Gallien die gleiche

Integrationsdynamik nach der ersten Reise

Agrippas einführen und eine rasche

Zustimmung und Einbindung der neuen ein-

heimischen Eliten erreichen, ein wenig wie bei

den Tres Galliae, als er im Jahre 12 nach

Christus die einheimischen Vertreter der neu

gebildeten gallischen civitates in Lyon zum

Kaiserkult um den Altar versammelte. Werner

Eck vertritt die Vorstellung einer direkten und

starken Einbeziehung der höchsten Ebene der

Staatsmacht, das heißt des Kaisers und seiner

Familie, seiner familia, in die Organisation der

neuen Provinz. Drusus und, nach seinem Tod,

Tiberius (fig. 3), übt die höchste Macht aus; er

befehligt das Heer und trägt die zivile

Verantwortung eines Statthalters für die

Provinz. Lange vor der Neugründung der Stadt

durch Claudius als Colonia Claudia Ara

Agrippinensis erscheint das Oppidum Ubiorum

wie ein umfassender städtischer Wirtschafts-

und Verwaltungsschwerpunkt inmitten einer

voll nutzbaren Fluss- und Straßeninfra -

struktur. Es gibt mehrere Hinweise auf den

direkten Einfluss der augusteischen Staats -

macht am Rhein, so zum Beispiel in dem oppi-

dum, das monumentale Mausoleum eines dis-

pensator, welcher im Finanzbereich verant-

wortlich tätig war, oder die Präsenz des

Vedianus, eines weiteren kaiserlichen Frei -

gelassenen, den Werner Eck45 durchaus mit

dem Patrimonium, das ab der ersten Erobe -

rungsphase zur Verwaltung des von der

Staatsmacht erworbenen Patrimonialvermö -

gens gebildet wurde, verbunden sähe. Diese

beiden Zeugnisse sollen die Indizien für das

Vorhandensein eines mit diversen, direkt mit

den Belangen des Princeps verknüpften

Aufgabenbereichen betrauten Personals sein.

42 Domergue 1994.43 Domergue 2008, 191.44 Vgl. o.a.45 Eck & von Hesberg 2003, 191-198 (AE 2004, 969 abc).

– 45 –

Fig. 3Buchstaben mit TI(berii)

Atuatuca 4 binnenwerk_J_Roman Glass A4-2 5/10/12 10:54 Pagina 45

Während der relativ kurzen Zeit der

Einrichtung der neuen Provinz Germanien auf

der rechten Rheinseite musste das Heer beson-

ders aktiv gewesen sein. Wie auch in den ande-

ren eroberten Provinzen werden die

Infrastruktur und die Verwaltungsgrundlagen

der neuen Staatsmacht von den Legionen und

ihren spezialisierten Diensten (dazu gehören

Topografen, Techniker und Logistiker) sowie

eigene oder dienstverpflichtete Arbeitskräfte

gelegt und gebildet. Die rheinischen Bezirke

behalten ihre strategische Bedeutung auch

nach der Niederlage des Varus und dem

Rückzug auf die linke Rheinseite. Mehrere

Legionen und Auxiliartruppen sichern die

Nordwestgrenze des Imperium Romanum.

In der linksrheinisch gelegenen Eifel sind die

Voraussetzungen für den Bergwerkbetrieb in

einer befriedeten Gegend anders geartet, in

der das Heer wohl eher eine deutlich unbedeu-

tendere Rolle gespielt hat und der Betrieb

durch Privatunternehmer stärker verbreitet

war. Die über einen langen Zeitraum (bis in die

späte Kaiserzeit und sogar noch weiter bis ins

20. Jahrhundert hinein) währende Bleiherstel -

lung hat zwangsläufig zur Ent wicklung ande-

rer Abbauarten geführt; diese Entwicklungen

wurden bisher wenig dokumentiert46.

Man kann alles in allem meinen, dass es sich

um eine Direktverwaltung durch den Staat

handelt, wenn der Name des Kaisers im

Hauptstempel auf der Rückseite des

Bleibarrens aus plumbum Germanicum

erscheint; diese Verwaltung stützt sich bei

bestimmten Umständen auf die technischen

Hilfsmittel des Heeres wie wohl auch auf die

Fachkompetenz und Erfahrung der örtlichen

Bevölkerung. Wenn hingegen der Name eines

Privatmannes erscheint, wie z.B. L. Flavius

Verucla, oder auch der einer Genossenschaft,

hier z.B. die für Fos-sur-Mer belegten socii,

könnte es sich um eine indirekte Verwaltung

handeln, also um eine Pacht. Allerdings

spricht nichts gegen das gleichzeitige

Nebeneinander von Privatunternehmern und

unmittelbar dem Princeps unterstehendem

Militär- oder Zivilpersonal in demselben

Bergwerksbezirk. Die auf ein und demselben

Barren nebeneinander stehenden Namen des

Privatunternehmers und des Kaisers können