Ein ungewöhnlicher salierzeitlicher Bernsteinfingerring aus Bissendorf (Lkr. Osnabrück) –...

-

Upload

uni-hamburg -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Ein ungewöhnlicher salierzeitlicher Bernsteinfingerring aus Bissendorf (Lkr. Osnabrück) –...

Sonderdruck aus

ArchäologischesKorrespondenzblatt

Jahrgang 44 · 2014 · Heft 3

Herausgegeben vom

Römisch-Germanischen Zentralmuseum Mainz

in Verbindung mit dem

Präsidium der deutschen Verbände für Archäologie

REDAKTORINNEN UND REDAKTOREN

Paläolithikum, Mesolithikum: Martina Barth · Harald Floss

Neolithikum: Johannes Müller · Doris Mischka

Bronzezeit: Christoph Huth · Stefan Wirth

Hallstattzeit: Markus Egg · Dirk Krausse

Latènezeit: Rupert Gebhard · Hans Nortmann · Martin Schönfelder

Römische Kaiserzeit im Barbaricum: Claus von Carnap-Bornheim · Haio Zimmermann

Provinzialrömische Archäologie: Peter Henrich · Gabriele Seitz

Frühmittelalter: Brigitte Haas-Gebhard · Dieter Quast

Wikingerzeit, Hochmittelalter: Hauke Jöns · Bernd Päffgen

Archäologie und Naturwissenschaften: Felix Bittmann · Joachim Burger · Thomas Stöllner

Die Redaktorinnen und Redaktoren begutachten als Fachredaktion die Beiträge (peer review).

Das Archäologische Korrespondenzblatt wird im Arts & Humanities Citation Index® sowie im Current Contents® / Arts & Humanities von Thomson Reuters aufgeführt.

Beiträge werden erbeten an die Mitglieder der Redaktion oder an das Römisch-Germanische Zentral museum, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz, [email protected] mit Abbildungen (Strichzeichnungen und Schwarz-Weiß-Fotos), einer kurzen Zusammenfassung und der genauen Anschrift der Autorinnen und Autoren versehenen Manuskripte dürfen im Druck 20 Seiten nicht überschreiten. Die Redaktion bittet um eine allgemein verständ liche Zitierweise (naturwissenschaftlich oder in Endnoten) und empfiehlt dazu die Richtlinien für Veröffentlichungen der Römisch-Germanischen Kommis sion in Frankfurt a. M. und die dort vorgeschlagenen Zeitschriftenabkürzungen. Weitere Hinweise finden sich auf http://web.rgzm.de/publikationen/verlagsprogramm/zeitschriften/archaeologisches-korrespondenzblatt.html

ISSN 0342-734X

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages

© 2014 Verlag des Römisch-Germanischen ZentralmuseumsRedaktion und Satz: Manfred Albert, Michael Braun, Marie Röder, Martin SchönfelderHerstellung: gzm Grafisches Zentrum Mainz Bödige GmbH, Mainz

Das für diese Publikation verwendete Papier ist alterungsbeständig im Sinne der ISO 9706.

429Archäologisches Korrespondenzblatt 44 · 2014

giselA WolTermAnn · dAniel lAU

Ein ungEWöhnlichEr saliErzEitlichEr

bErnstEinFingErring aus bissEndorF (lKr. osnabrücK) –

EinblicKE in diE FErnhandElsKontaKtE

dEs hochMittElaltErs

Fundort und FundKontext

die planmäßigen archäologischen Ausgrabungen in Bissendorf (lkr. osnabrück) in den Jahren 2011-2013 konnten eine kontinuierliche Besiedlung des alten ortskerns seit dem 8./9. Jahrhundert nachweisen 1. zu den herausragenden Befunden zählt ein salierzeitliches steinfundamentiertes Wohngebäude, das durch die stadt- und kreisarchäologie osnabrück vollständig freigelegt und dokumentiert wurde. das annähernd West-ost ausgerichtete gebäude misst 17,00 m × 6,60 m und ist ca. 80-100 cm in den anstehenden sand eingetieft, sodass der erhaltene Baubefund als kellergeschoss interpretiert wird. dem ungegliederten ein-räumigen keller ist nach osten ein 3,00 m breiter und 5,50 m langer kellerhals angeschlossen, der den ein-zigen nachweisbaren zugang darstellt. der Fußboden bestand aus Holzbohlen, die auf einer hölzernen substruktion ausgelegt waren; von dieser konstruktion haben sich nur die schuttverfüllten Baugruben und einige größere Ansammlungen von Holzkohle erhalten. eine weitere installation stellt eine hölzerne (Abwas-ser-?)leitung dar, die nahe der südostecke des gebäudes unmittelbar beginnt und dann durch den keller-hals nach osten aus dem gebäude hinaus verläuft. die mauerfundamente weisen eine durchschnittliche Breite von 70 cm auf. Anhand massiver schuttschichten aus z. T. verziegeltem lehm, kalkmörtel und steinen wird als Aufgehendes ein lehmfachwerk rekonstruiert. Aufgrund von 14c-datierungen 2 der verkohlten reste des Fußbodens ist eine errichtung des gebäudes nach 980-1030 anzunehmen. der jüngste münzfund aus dem Bau datiert die durch eine massive Brandschicht gekennzeichnete zerstörung des gebäudes auf die zeit nach 1098 3. es kann also von einer etwa 50 bis 100-jährigen nutzung des gebäudes ausgegangen werden. Weitere Bauphasen ließen sich nicht differenzieren. nach der zerstörung des gebäudes wurde der Kellerraum mit dem Schutt des Aufgehenden verfüllt und die Oberfläche planiert. Auf der eingeebneten Fläche entstand – vermutlich im ausgehenden Hochmittelalter – ein massiver pfostenbau, der die orientie-rung des steinfundamentierten Wohngebäudes beibehielt und die pfostengruben z. T. in das alte mauer-werk eingeschlagen hatte. das steinfundamentierte gebäude kann als Typ »Festes Haus« interpretiert wer-den, ein Vorläufer der befestigten Wohntürme, die im 11. Jahrhundert von Frankreich kommend sich nach osten hin ausbreiteten 4. ein solcher Wohnturm lässt sich in der ältesten Bauphase (anhand von Tongefäß-funden in das 13. Jh. datiert) des heute noch in Nutzung befindlichen »Hauses Bissendorf«, nur wenige meter südlich der Fundstelle gelegen, dokumentieren 5.das Fundmaterial aus dem salierzeitlichen gebäude umfasst neben einer Vielzahl der lokal hergestellten kugeltopfkeramik des 11. Jahrhunderts auch importierte rotbemalte gelbe irdenware, eine hohe konzen-tration an eisenobjekten, unter denen messer und nägel dominieren, sowie eine Vielzahl an Tierknochen, unter denen auch Wild nachgewiesen werden kann. der Fundkomplex wird ergänzt durch einige heraus-ragende Artefakte: ein goldener Fingerring, ein goldener splint, der als Verschluss für ein schmuckstück gedient haben mag, ein zinnplattierter und mit messingapplikationen versehener stachelsporn sowie das

430 G. Woltermann · D. Lau · Ein ungewöhnlicher salierzeitlicher Bernsteinfingerring aus Bissendorf

Fragment eines Bernsteinringes. die Funde kennzeichnen die ehemaligen Bewohner des Hauses als Ange-hörige der lokalen elite, die urkundlich das erste mal 1182 mit dem ritter giselbertus de Bessenthorp in erscheinung tritt. der seltene Fund eines hochmittelalterlichen Bernsteinringes soll im Folgenden näher beschrieben werden. neben einer materialvorstellung wird das Fundstück hinsichtlich seiner kulturhistori-schen Bedeutung gewürdigt.

dEr bErnstEinFingErring aus bissEndorF

Bei dem Bernsteinobjekt aus dem gutshof derer zu Bissendorf handelt es sich um das Bruchstück eines Fingerringes mit verbreiterter schauseite in Form einer ovalen platte. der zu 30-40 % erhaltene ca. 0,7 g schwere ring wurde während der grabung 2012 in dem steinfundamentierten gebäude entdeckt 6. Ver-mutlich handelt es sich dabei um einen Verlustfund, der zusammen mit den übrigen Funden aus dem Anbau in das 11. Jahrhundert bzw. an die Wende zum 12. Jahrhundert datiert.der bandförmige ring ist durchschnittlich 0,6 cm breit und verbreitert sich auf 1,3 cm an der platte, durch deren Mitte die Bruchstelle verläuft. Die Dicke des Ringes beträgt ca. 0,3 cm. An seiner Innenseite verläuft zentral ein flacher Grat, sodass ein leicht Dförmiger Querschnitt vorliegt. Der Innendurchmesser kann mit knapp 2,0 cm, der Außendurchmesser mit 2,5-2,7 cm rekonstruiert werden (Abb. 1). dieser für einen Fin-gerring recht großzügige durchmesser legt nahe, dass der ring – wie viele mittelalterliche Fingerringe – über dem Handschuh getragen wurde 7. die Fragilität des materials schließt eine alltägliche nutzung jedoch sicherlich aus. die Form des Bissendorfer exemplars entspricht den typischen siegelringen des Früh- bis Hochmittelalters 8. siegelringe treten bereits in den ägyptischen pharaonengräbern des mittleren reiches und in der frühminoischen kultur kretas auf 9. Bei den römern wurde der beliebte Bernstein u. a. als mate-rial für die Siegel oder Gemmenringe verwendet; so fand man zahlreiche Bernsteinfingerringe, z. T. mit Siegel inschrift oder figürlichen Verzierungen, in der römischen Bernsteinwerkstatt von Aquileia (prov. Udine / i) 10. Bereits ab dem 3. Jahrhundert sind metallene Fingerringe als Würdezeichen des bischöflichen Amtes und als Bestandteil der liturgischen Amtstracht bezeugt 11. in der Folge entwickelte sich der Fingerring zu einem wichtigen machtsymbol in der klerikalen Hierarchie der weströmischen kirche. siegelringe wurden im Frühmittelalter nach byzantinischen Vorbildern für hohe Würdenträger wie Bischöfe gefertigt.

abb. 1 Bernsteinfingerring aus Bissendorf (Lkr. Osnabrück). – (a Fotos D. Lau; b Zeichnungen G. Woltermann). – M. 3:2.

a b

431Archäologisches Korrespondenzblatt 44 · 2014

Ungewöhnlich ist das material des Bissendorfer ringes: Bernstein wurde im mittelalter nur selten beim Fin-gerschmuck eingesetzt 12. Frühmittelalterliche siegelringe sind gewöhnlich aus metall und vielfältig gestaltet bzw. verziert 13. meist diente eine verbreiterte schauseite als inschriften- bzw. siegelträger, anderen ringen war eine separate siegelplatte aufgesetzt 14. Zu den seltenen Nachweisen von Bernsteinfingerringen aus dieser zeit könnten die reste eines schmalen, bandförmigen Bernsteinringes aus der slawischen siedlung des 9.11. Jahrhunderts von Ralswiek (Lkr. VorpommernRügen; Abb. 2a) gehören. sein dreieckiger Quer-schnitt mit flacher Innenseite spricht möglicherweise für eine Verwendung als Fingerring. Ihm fehlt jedoch die verbreiterte Schauseite der Siegelringe, ebenso wie auch den insgesamt 36 Bernsteinringen und 14 Ringhalbfabrikaten aus der Siedlung von Haithabu an der Schlei (Kr. SchleswigFlensburg) 15. ihre ringstärke von bis zu 1,76 cm spricht eher gegen eine Verwendung als Fingerringe. Vermutlich waren sie Bestandteile des Trachtschmucks, eventuell fungierten sie als schläfenringe 16. Aus späteren Zeiten (2. Hälfte 16. Jh.) stammt ein vollständiger Bernsteinsiegelring mit Wappen aus einem Frauengrab im Hügel 1 von Akmeniai (Šiaulių apskritis / lT; Abb. 2b) 17. eine vermutlich um 1260 zu datierende siegelplatte aus Bernstein fand sich in der Altstadt von greifswald: die 2,2 cm × 1,7 cm große, ovale platte (Abb. 2c) trägt das porträt einer Frau mit der umlaufenden siegelschrift »+sigill’.ade.de.bernham« und kann damit eindeutig der Ada von Bernham zugewiesen werden. Vergleichbare Bernsteinsiegel sind aus england und schottland bekannt 18. die unver-zierte Schauseite des Bissendorfer Exemplars könnte zwar als Auflage für einen Schmuckstein oder eine siegelplatte, eventuell auch aus Bernstein, gedient haben, allerdings fehlen jegliche Hinweise auf die Form oder Befestigungsart einer solchen Auflage. Von zeitgleichen Funden aus Mecklenburg wissen wir, dass bronzene Ringe gelegentlich eine Schmuckkapsel trugen. V. Schmidt vermutet sogar, dass es eine eigene Werkstatt für diese ringe im landkreis mecklenburgische seenplatte gab 19.dem Bissendorfer stück sehr ähnliche glasringe mit aufgesetzter siegelplatte stammen aus Brandenburg an der Havel (11./12. Jh.; Abb. 3b) und aus kruszwica (woj. kujawsko-pomorskie) in zentralpolen. Bemerkens-werterweise wurde ein vergleichbarer glasring 2013 in dem steinfundamentierten gebäude in Bissendorf entdeckt (Abb. 3a), der somit die datierung dieses Typs glasringe in das 11. Jahrhundert bestätigt. der ring besteht aus gelbem, ehemals transluzidem glas und ist als Fragment zu etwa 35-40 % erhalten, mit einem restgewicht von etwa 2,1 g. die ringschiene besitzt einen d-förmigen Querschnitt und der rekonstruierte durchmesser von ehemals 1,7 cm weist das objekt demnach als Fingerring aus. Wie bei dem Bernsteinring ist auch hier eine leichte zentral umlaufende erhebung auf der innenseite zu erkennen. das ringband misst

abb. 2 a Fragmente eines Bernsteinringes aus ralswiek (lkr. Vorpommern-rügen). – b Bernsteinsiegelring aus dem Akmeniai-Hügel 1 (Šiaulių apskritis / LT). – c Bernsteinsiegelplatte aus Greifswald. – (Nach Herrmann 2005, 125 Abb. 137, v; Bliujienė 2011, 334 Abb. 140; erichson / Weitschat 2008, 99). – a m. 1:1; b o. m.; c m. 1:2.

a cb

432 G. Woltermann · D. Lau · Ein ungewöhnlicher salierzeitlicher Bernsteinfingerring aus Bissendorf

an der schmalsten stelle 2,5 mm × 3,5 mm. die elliptische platte hat eine größe von 7,5 mm × 9 mm und ist aus einem separat angedrückten und verflachten Glastropfen gefertigt. direkte parallelen für den Bissendorfer Bernsteinring sind aus seinem weiteren Umfeld nicht bekannt. da Vergleichsfunde aus dem norddeut-schen und südskandinavischen raum fehlen und seine Form auf ein-flüsse aus dem Mittelmeerraum zurückgeht, war eine Bestimmung der materialherkunft notwendig. Am Amber research laboratory in new York wurde mittels Fourier-Transform-infrarot-spektroskopie 20 das Absorptionsspektrum im Bereich zwischen 4000 und 650 cm–1 unter-sucht, in dem der baltische Bernstein oder succinit einen speziellen Wel-

lenverlauf zeigt. Als wichtigstes merkmal gilt der plateauförmige Verlauf der Absorptionsbande zwischen 1250 und 1175 cm–1, die sogenannte baltische schulter, der eine starke Absorptionsbande bei 1160 ± cm–1 vorangeht 21. diese »schulter« im Wellenverlauf des infrarotspektrums tritt bei keiner anderen Bernstein-varietät auf und ist auf die Anwesenheit von Bernsteinsäureester zurückzuführen, die charakteristisch für den baltischen Bernstein ist. das Bissendorfer exemplar zeigt deutlich diese »baltische schulter« (Abb. 4) sowie bei 888 cm–1 eine schmale, scharfe Absorptionsbande, die die Ansprache als succinit bestätigt

22. die wenigen bislang veröffentlichten infrarotspektroskopischen Analysen von frühmittelalterlichen Bernstein-objekten aus RostockDierkow und OpoleOstrówek 23 in polen werden damit durch den Bissendorfer ring um den ersten nordwestdeutschen Fundplatz erweitert.

abb. 4 Infrarotspektrum des Bernsteinfingerringes aus Bissendorf (Lkr. Osnabrück) (rot). Zum Vergleich das Infrarotspektrum eines bal-tischen Bernsteins (blau). – (nach Vassar college, Amber research laboratory, spektrum-nr. 187, 2014).

abb. 3 glasringe mit siegelplatte aus Bissendorf (lkr. osnabrück) (a) und Brandenburg an der Havel (b). – (a Foto d. lau; b nach grebe 1991, 72 Abb. 55, 2). – a m. 1:1; b o. m.

a

b

433Archäologisches Korrespondenzblatt 44 · 2014

vergleiChsFunde

Die nächsten Vergleichsfunde für den Bissendorfer Bernsteinfingerring kamen in SüdwestPolen bei Opole zutage. Der Burgwall Ostrówek auf der Flussinsel Pasieka am nördlichen Rand von Opole, der vom Ende des 10. Jahrhunderts bis in das 13. Jahrhundert besiedelt war 24, lieferte insgesamt 23 Bernsteinfingerringe bzw. -ringfragmente, von denen viele eine erweiterte schauseite zeigen (Abb. 5) 25. ihr innendurchmesser spricht dafür, dass sie vermutlich über dem Handschuh getragen wurden. zwei ringe bzw. ringfragmente tragen ritzverzierungen 26. sieben Fingerringe sind mit kreisaugen und Halbmonden verziert, die sich um eine hori-zontale oder vertikale Achse herum gruppieren 27. Das Kreisaugenornament findet sich auch auf metallenen Fingerringen 28, besonders häufig wurden damit jedoch Knochenkämme verziert, wie sie z. B. aus Ralswiek bekannt sind 29. Befunde aus den Siedlungen von Wolin und Kołobrzeg (beide woj. zachodniopomorskie / PL) belegen die enge handwerkliche Verbindung von kammherstellung und Bernsteinbearbeitung 30. ein ring aus OpoleOstrówek trägt ein Ritzornament auf seiner Schauseite (Abb. 5, 8), bei den übrigen liegt die Verzierung, bei der es sich hauptsächlich um kreisaugenornamente handelt, ausschließlich auf der innen-seite. solche verdeckten ornamente hatten vermutlich eine magisch-religiöse Bedeutung, entsprechende Schmuck stücke werden deshalb häufig als Unheil abwehrende Ringe interpretiert 31. Apotropäische Finger-ringe, des öfteren mit Unheil abwehrenden sprüchen oder psalmen versehen, sind im mittelalter weitver-breitet 32. im Baltikum waren metallene Fingerringe seit der römischen kaiserzeit bekannt und kommen bis ins mittelalter nie völlig aus der mode, allerdings bleiben sie in vorchristlichen zeiten relativ selten 33. erst mit der zunehmenden Akzeptanz des christentums im südöstlichen und östlichen ostseeraum treten vermehrt Fingerringe sowie kreuzförmige Anhänger auf 34.Bernsteinringe mit verbreiterter schauseite fanden sich auch in den frühmittelalterlichen siedlungen von Gdańsk (woj. pomorskie / PL; Abb. 6) und KołobrzegBudzistowa 35. In Gdańsk wurde eine Bernsteinwerk-

abb. 5 Bernstein- ringe aus opole-Ostrówek (PL). – (nach Bukowska- gediga 1984, 115 Abb. 1, a. c. ć. e. ę. i. ł. m. ó). – o. M.

434 G. Woltermann · D. Lau · Ein ungewöhnlicher salierzeitlicher Bernsteinfingerring aus Bissendorf

statt des späten 10. bzw. frühen 11. Jahrhunderts ausgegraben, die u. a. auf die Herstellung von Bernstein-fingerringen mit verbreiterter Schauseite spezialisiert war. Daneben wurden auch Bernsteinobjekte gefer-tigt, die vielleicht als einlagen für metallringe dienten 36. dieser bedeutende Handwerks- und Handelsplatz an der ostseeküste hatte bereits 997, als Bischof Adalbert von prag die heidnischen prußen missionieren wollte, den status einer urbs, also einer frühmittelalterlichen stadt 37.Weitere Exemplare von Bernsteinfingerringen streuen bis in das weißrussische Waukawysk (Hrodsenskaja wobl.; Abb. 7a) und noch weiter östlich nach staraja rjasan (Abb. 7b; 8), südlich von moskau. Bernstein-fingerringe, die aus Siedlungsschichten des 11. Jahrhunderts im russischen Novgorod geborgen wurden 38, belegen die engen Handelsverbindungen mit den nordpolnischen Siedlungen, u. a. mit Kołobrzeg und Wolin 39. Produktionszentren wie OpoleOstrówek und Novgorod verdeutlichen die wichtige Rolle des fossi-len Harzes für binnenländische Fernhandelskontakte im 10. bis zum frühen 13. Jahrhundert.Wolin am stettiner Haff gehörte in dieser zeit zu den bedeutendsten Bernsteinbearbeitungszentren im ost-seeraum. Hier ist dieser Handwerkszweig seit der Wende vom 7. zum 8. Jahrhundert belegt, erreicht jedoch im 10.12. Jahrhundert seinen Höhepunkt 40. im stadtzentrum sowie in den Vorstädten von Wolin fanden sich rund 270 000 Bernsteinobjekte in allen stadien der Bearbeitung sowie produktionsabfälle. der fehlende

abb. 6 Bernsteinringe aus Gdańsk (woj. pomorskie / PL). – (Nach Wapińska 1993, 68 Abb. 4). – m. 1:1.

435Archäologisches Korrespondenzblatt 44 · 2014

Nachweis von Bernsteinfingerringen in diesem Handwerkszentrum deutet auf eine funktionale Differenzie-rung des Bernsteinhandwerks in den polnischen küstensiedlungen hin. zahlreiche gebets- und schmuck-perlen, Anhänger, Spielsteine, gedrechselte Spinnwirtel und Schachfiguren belegen eine serienartige Bern-steinbearbeitung im rahmen eines spezialisierten gewerbes mit hohen handwerklichen Anforderungen, das im 11. und 12. Jahrhundert seine Blütezeit erlebte. Wie wichtig das Handelsgut Bernstein in diesem Wirtschaftsraum war, bezeugt u. a. die einführung von Bernsteinsammelrechten durch die pomerellischen Herzöge lange vor der christianisierung der gebiete zwischen Weichsel und memel 1234 durch den deut-schen orden 41.Entlang der südlichen Ostseeküste reihen sich zahlreiche Siedlungen vom 9. bis zum frühen 13. Jahrhundert mit nachweisen von Bernsteinverarbeitung 42 und belegen einen regen Waren- und personenaustausch in

abb. 8 Verbreitungs-karte der mittelalter lichen Bernsteinsiegelringe in zentral- und osteuropa: 1 Bissendorf. – 2 opole-Ostró wek. – 3 Koło brzeg. – 4 Gdańsk. – 5 Wauka wysk. – 6 nov-gorod. – 7 Staraja Rja san. – (kartengrundlage Tubs / Wikimedia com-mons / cc-BY-sA-3.0).

abb. 7 Bernsteinringe aus Wau-kawysk (Hrodsenskaja wobl. / BY) (a) und staraja rjasan (rUs) (b). – (a zeichnung G. Wolter mann; b Foto nach Bliujienė 2011, 320 Abb. 134, 20; Hensel 1956, Taf. 5). – a m. 1:1; b o. m. a b

436 G. Woltermann · D. Lau · Ein ungewöhnlicher salierzeitlicher Bernsteinfingerring aus Bissendorf

diesem gebiet 43: Haithabu an der schlei, rostock-dierkow und groß Strömkendorf (Rerik / Reric in den fränkischen Reichsannalen; Lkr. Nord-westmecklenburg) in der Wismarer Bucht, ralswiek auf rügen, menzlin (gem. ziehten bei Anklam; lkr. Vorpommern-greifswald), Wolin am Stettiner Haff, KołobrzegBudzistowa, Gdańsk, Truso / Druzno am Fri-schen Haff (woj. warmińskoma zur skie / PL), Daugmale und Riga in Lett-land. in schweden liegen die Handelsplätze mit Bernsteinverarbeitung bei Åhus in der provinz skåne an der südspitze schwedens sowie Helgo und Birka im mälaren-see 44. Während der Handelsplatz im niederländi-schen dorestad (prov. Utrecht) nur eine sehr bescheidene Bernsteinver-arbeitung zeigt 45, belegt ein neuer Fundort an der schleswig-holsteini-schen nordseeküste eine Bernsteinbearbeitung im größeren Umfang 46.

FErnhandElsKontaKtE

es stellt sich nun die Frage, wie Bissendorf in die bereits oben erwähn-ten Fernhandelskontakte eingebunden war. der kleine ort östlich von osnabrück liegt an der alten landverbindung vom rhein über Bremen und Hamburg nach Haithabu 47 – eine route, die durch die Verteilung der münzstätten, wie sie im Hort von Widuchowa (woj. zachodniopo-morskie / pl) an der unteren oder repräsentiert sind, sowie durch mehr-teilige perlen mit gold- bzw. silberfolie rheinländischer Herkunft aus Kołobrzeg dokumentiert wird 48. der Bern steinring könnte daher von den polnischen ostseesiedlungen in den Hafen an der schlei und von dort in das südwestliche niedersachsen gelangt sein. Auch kontakte nach Westen zu dem rund 200 km entfernten dorestad oder über die ems zur nordseeküste sind denkbar, doch fehlen in dieser richtung die Parallelen für den Bernsteinfingerring.der nächstgelegene Fundpunkt der Bernsteinsiegelringe, opole-Ostrówek im Südwesten Polens, liegt an dem frühmittelalterlichen Fernhandelsweg von prag entlang der oder zur ostseeküste nach Wolin am stettiner Haff 49. Woliner Funde, etwa mährische graphitkeramik und steinerzeugnisse aus dem sudeten gebirge, zeugen von dieser Ver-bindung, ebenso wie eine mährische kampfaxt mit bronzenen einlagen aus dem Burgwall von Bardy (powiat kołobrzeski; woj. zachodniopo-morskie / pl) 50. Auf diesen guten Handelskontakten basiert die hohe konzentration von mittelalterlichen Bernsteinfunden in Böhmen 51. der

baltische Bernstein wurde von der ostseeküste über die oder bis nach opole und anschließend weiter nach prag transportiert. Von prag geht ein wichtiger mittelalterlicher Fernhandelsweg richtung Westen nach regensburg, auf dem ein in opole gefertigter Bernsteinring nach deutschland gelangt sein könnte, auch wenn über seine konkrete route nach niedersachsen noch zu spekulieren ist. Auf kontakte mit dem oberfränkisch / böhmischen raum deutet auch eine eiserne nadel aus Bissendorf mit herzförmig eingerollten enden (Abb. 9a). Weitere Funde aus Bissendorf weisen in richtung südosteuropa:

abb. 9 Bedeutende metallfunde aus Bissendorf (lkr. osnabrück): eisennadel (a), Goldfingerring (b) und gold- splint (c). – (Fotos d. lau). – m. 1:1.

c

b

a

437Archäologisches Korrespondenzblatt 44 · 2014

Aus dem befestigten Wohngebäude stammt ein weiterer Fingerring, der aus gold gefertigt ist (Abb. 9b). er besteht aus einem unverzierten rundstab mit sich verjüngenden enden und deutet damit hinsichtlich typo-chronologischer Vergleiche in den ungarischen raum. Aufgrund von Vergleichsfunden in hochmittelalter-lichen Gräbern der Bijelo BrdoKultur datiert dieser Typ Fingerring in die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts 52 bzw. aufgrund münzdatierter Funde zwischen 1040 und 1106 53. Aus dem grab Bischofs Bernold von Utrecht († 1054) stammt ein weiterer Vergleichsfund zu dem Goldring. Sein Grab ist in der Kirche St. Peter zu Utrecht zu lokalisieren 54. dieser ringtyp war im 11. Jahrhundert demnach regional weit gestreut, weist aber als Ursprungsort nach südosteuropa. Über die Fertigung goldener gegenstände im hochmittelalter lichen osna-brück ist nichts bekannt bzw. scheint es sogar – indirekt belegt durch eine erwähnung in der Vita Bischofs Benno ii. – ein mangel an kundigen metallhandwerkern in der region gegeben zu haben 55, sodass ein import sowohl des goldenen Fingerrings als auch zweier weiterer Funde (ein etwa 2 cm langer goldener splint, der als Verschluss eines schmuckstücks gedient haben mag [Abb. 9c], sowie ein zinnplattierter, mit messingapplikationen verzierter stachelsporn) angenommen werden muss.

Fazit

So erlaubt der ungewöhnliche Fund eines Bernsteinfingerrings, der nur dank der guten Erhaltungsbedin-gungen für organische materialien in den kellerfundamenten des Bissendorfer gebäudes auf uns gekom-men ist, einen Blick auf die weit gespannten kontakte in einem eng vernetzten frühmittelalterlichen europa. die niederlassung von Fernhändlern in osnabrück während des 11. Jahrhunderts wird maßgeblich zu einer Verdichtung dieses netzwerkes beigetragen haben. Von nicht unwesent licher Bedeutung für die interpreta-tion des Fundes sind daher die enormen sozio-politischen Umbrüche, die in spätottonischer und salischer zeit in osnabrück und der Umgebung stattgefunden haben. mit der Verleihung des rechts auf markt, Münze und Erhebung von Zöllen durch König Heinrich II. an Bischof Wotilolf von Osnabrück am 28. Juli 1002 sind die Anfänge einer stärkung der rechte der sich entwickelnden kaufmännisch-handwerklichen schicht und der Beginn der mittelalterlichen stadt osnabrück zu verbinden 56. noch in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts entstehen die Marienkirche als Kaufmannskirche am Osna brücker Markt sowie die Sied-lung der Osnabrücker Neustadt um das Stift St. Johann herum 57. das aufstrebende Bürgertum, in erster Linie vertreten durch die Kaufleute, mag den ansässigen Adel dazu veranlasst haben, sich durch neue For-men der repräsentation von ihm abzuheben, denn in die gleiche zeit fällt nicht nur die errichtung der Höhenburgen der iburg und der Holter Burg, sondern auch der Bau des »Festen Hauses« in Bissendorf. die Abgrenzung des Adels vom Bürgertum fand jedoch nicht allein in der befestigten monumentalen weltlichen Architektur seinen niederschlag, sondern auch in der zurschaustellung seltener und edler materialien, bei-spielsweise in Form von schmückenden und apotropäischen ringen und anderen ornamenten, die im hier besprochenen Bernsteinring aus Bissendorf ein vorzügliches Beispiel finden.

438 G. Woltermann · D. Lau · Ein ungewöhnlicher salierzeitlicher Bernsteinfingerring aus Bissendorf

anmerkungen

1) lau u. a. 2013; lau im druck. die Ausgrabungen gingen einer umfangreichen ortskernsanierung voraus, die u. a. Teile des ehemaligen geländes des guts Bissendorf einschließen. das gebiet ist derzeit im Besitz der gemeinde Bissendorf, die hier den sitz der gemeindeverwaltung hat.

2) cal Ad 970-1030 (Beta Analytic 362530) und cal Ad 980-1030 (Beta Analytic 362533).

3) es handelt sich dabei um einen anonymen denar der salierzeit aus dem Bistum münster des 11. Jhs. (prägung ab ca. 1098). +oddo+[-*Viiid o. ä.] kreuz, in den Winkeln je eine kugel. // +[MIMIGAR]DEIORDA Gebäude mit rundem Tor, darüber ein hoher mittelturm zwischen zwei kleineren kuppeltürmen. die Bestimmung erfolgte durch dr. sebastian steinbach m. A. (Fa. künker, osnabrück), dem wir herzlich danken.

4) Barz 1993. – Barz / zeune 1999.

5) schlüter 1989a, 110 f.; 1989b, 353.

6) lau u. a. 2013, 214 Abb. 11, 3.

7) Frdl. mitt. prof. dr. eva stauch.

8) Vgl. die Unterteilung antiker Fingerringe in die drei funktiona-len kategorien siegelringe, schmuckringe und ritualringe bei Ward u. a. 1981, 14 f.

9) Fourlas 1971, 42. 69. 125. – Ward u. a. 1981, 15.

10) Bliujienė 2011, 85 Abb. 25, 16.

11) chadour / Joppien 1985, 17.

12) Vgl. u. a. das exemplar in dem reichen Frauengrab 10b unter der romanischen kirche st. peter in lahr-Burgheim (ortenau-kreis); dort lag an der rechten Hand der Toten ein Fingerring aus tordiertem Goldstab mit einer runden, mit Goldfiligran umgebenen schmuckplatte, die einen halbkugeligen Bernstein trug (stein 1967, 277 Abb. 42, 3).

13) Vgl. z. B. Hensel 1956, 408410 Abb. 405406. 408; Kókakrenz 1998; lindahl 2003.

14) Vgl. z. B. lindahl 2003, 168 nr. 368.

15) Ulbricht 1984, 174 Abb. 4, 7; 1990, 84 Taf. 12. – kalmring 2010, 420.

16) im slawischen raum gehören schläfenringe, meist aus glas, zum kopfputz (Herrmann 2005, 129; Hirschberg 2006, 1-3 Abb. 1-3).

17) Bliujienė 2011, 334 Abb. 140.

18) erichson / Weitschat 2008, 99.

19) V. schmidt 1992, 33 f.

20) Von den verschiedenen infrarotspektroskopischen Verfahren hat sich die Fourier-Transform-infrarot-spektroskopie (FTir) durchgesetzt aufgrund ihrer hochspektralen Auflösung und kurzen sammelzeiten (vgl. u. a. Angelini / Bellintani 2005, 442).

21) Beck u. a. 1971, 235. – Vávra 1982, 223.

22) Beck u. a. 1971, 235 f.

23) Beck 1982, 18 Abb. 5. – Beck / macchiarulo 1984.

24) gediga 1968; 1996.

25) BukowskaGedigowa 1984, 115 Abb. 1, a. c. ć. e. ę. i. ł. m. ó. – Krumphanzlová 1992, Abb. 1, 16.

26) BukowskaGedigowa 1984, 115 Abb. 1, ł. m.

27) Ebenda 115 Abb. 1, a. ą. c. ć. e. ę. l.

28) Hier sei nur ein exemplar aus dünnem, punzverziertem Bronze-blech mit verjüngten enden aus den slawischen nutzungs-phasen der Burg auf dem Weinberg bei Hitzacker / elbe (lkr. lüchow-dannenberg) erwähnt (Wachter 1998, 91 f.).

29) Herrmann 2005, 145-147 Abb. 160, i. l-n. t. u; 162, e. h-i. k. n. q. t; 163, a. c; 164, k.

30) Ulbricht 1984, 169. – Warnke 1992, 72 Anm. 26.

31) man beachte die metallringe mit innenseitig angebrachter in-schrift aus dem westlichen nordeuropa (lindahl 2003, 82-84. 192. 200 nr. 36. 41. 43).

32) chadour / Joppien 1985, 17. siehe dazu auch Fourlas 1971, 115 ff.

33) Bliujienė 2011, 158. 247 f. Abb. 59. 8788.

34) Mugurevičs 1965, 125 f. Taf. 710. – Bliujienė 2011, 324.

35) Bukowska-gedigowa 1984, 147. – krumphanzlova 1992, 364. – Wapińska 1993. – Tabaczyńska 1999.

36) Tabaczyńska 1999.

37) ebenda 177.

38) krumphanzlova 1992, 364.

39) Aus Wolin ist eine Ansiedlung der rus bezeugt, die den direk-ten seekontakt mit novgorod innerhalb von 14 Tagen bewäl-tigten (Filipowiak 1988, 698). Adam von Bremen schildert 1070 in seiner Hamburgischen kulturgeschichte eine Verbin-dung von oldenburg in Holstein und von Haithabu über Jum-ne (Wolin) und ostrogard (vermutlich novgorod) bis nach kiew (Jankuhn 1986, 166).

40) Wojtasik 1991; Filipowiak 2000, 153 f. Abb. 109. erst nach der christianisierung pommerns im 12. Jh. durch die beiden mis-sionsreisen des Bischofs otto von Bamberg 1124/1125 und 1128 wurde Wolin 1140 sitz des Bischofs von pommern. das küstenland zwischen oder- und Weichselmündung war zwar schon gegen ende des 10. Jhs. von mieszko i. teilweise in sein Herrschaftsgebiet eingegliedert, konnte sich aber bald wieder davon lösen, woraufhin der Bischof reinbern das erst 1000 gegründete pommersche Bistum Kołobrzeg wieder verlässt (labuda 1989; r. schmidt 1995; Herrmann 1998; Holtzmann 2007).

41) Barfod / Jacobs / ritzkowski 1989, 40 f. spätestens ab 1394 ist das Bernsteinmonopol für den orden belegt, der das Verarbei-tungsrecht an die Bernsteindreherzünfte in Brügge und lübeck übertrug (Barfod / Jacobs / ritzkowski 1989, 41-44; slotta 1997, 170; mührenberg 1999, 49-51; erichson / Weitschat 2008, 100).

42) Wojtasik 1991. – Wietrzichowski 1991. – Tabaczyńska 1999. – Filipowiak 2000, 153 f. – Jagodziński 2000, 172. – Lecieje wicz 2000, 168. – Gerds 2001. – Bliujienė 2003, 63. – Magnus 2003.

43) Vgl. Jankuhn 1950; Filipowiak 1988, 692 ff. enge Fernverbin-dungen entlang der ostseeküste bezeugt bereits der reise-bericht von Wulstan von Hedeby, der 880/890 von Haithabu über seeland und gotland nach Truso (östlich von danzig) am südende des Frischen Haffs segelte (englert / Trakadas 2009).

439Archäologisches Korrespondenzblatt 44 · 2014

die friesischen kämme in der südlichen Vorstadt von Wolin deuten auf eine friesische Handwerkerkolonie hin (Filipowiak 1988, 698).

44) Bliujienė 2003, 63. – Magnus 2003, 130 f.

45) roes 1965.

46) 2007 war bei Tinnum auf sylt ein Areal innerhalb einer wi-kingerzeitlichen siedlung aufgedeckt worden, das insgesamt 3424 Bernsteinobjekte erbrachte, bei denen es sich größten-teils um unbearbeitete stücke oder produktionsabfälle handelt (kordowski 2013). nur 184 exemplare tragen Bearbeitungs-spuren, sind jedoch fast ausnahmslos Halbfabrikate, deren Herstellung nicht zu ende ausgeführt wurde. Unter den weni-gen Fertigprodukten finden sich rundliche sowie doppelkoni-sche perlen und verschieden geformte Anhänger.

47) Jankuhn 1986, plan 3. – lemm 2011, 80 Abb.

48) Filipowiak 1988, 705. 716.

49) Bukowska-gedigowa 1984, 147. – Filipowiak 1988. – Tomko-vá 1998, 79.

50) Filipowiak 1988, 695. 708 f.

51) Tomková 1998.

52) giesler 1981, 111 Taf. 4, 26; 53.

53) lindahl 2003, 74 kat.-nr. 1-3.

54) Vgl. Heimann 2011, 60 nr. 34.

55) niehr 2011, 33-36.

56) schlüter 2000, 84; 2002, 99.

57) schlüter 2000, 84-86; 2002, 145.

literatur

Angelini / Bellintani 2005: i. Angelini / p. Bellintani, Archaeological ambers from northern italy: an FTir-driFT study of provenance by comparison with the geological amber database. Archaeo-metry 47/2, 2005, 441-454.

Barfod / Jacobs / ritzkowski 1989: J. Barfod / F. Jacobs / s. ritzkow-ski, Bernstein. schätze in niedersachsen (seelze 1989).

Barz 1993: d. Barz, das Feste Haus – ein früher Bautyp der Adels-burg. Burgen u. schlösser 34/1, 1993, 10-24.

Barz / zeune 1999: d. Barz / J. zeune, das Feste Haus. in: Burgen in mitteleuropa – ein Handbuch. 1: Bauformen und entwicklung (stutt gart 1999) 257-260.

Beck 1982: c. W. Beck, der Bernsteinhandel: naturwissenschaft-liche gesichtspunkte. savaria 16, 1982, 11-24.

Beck / macchiarulo 1984: c. W. Beck / A. macchiarulo, Amber from medieval opole. in: B. gediga (Hrsg.), studia nad kultur wczesno-polskiego opola: militaria – wyroby bursztynowe. prace komisji Arch. 2 (Wrocław 1984) 149151.

Beck / loze / Todd 2003: c. W. Beck / i. B. loze / J. m. Todd (Hrsg.), Amber in Archaeology. proceedings of the Fourth international conference on Amber in Archaeology, Talsi 2001 (riga 2003).

Beck u. a. 1971: c. W. Beck / A. B. Adams / g. c. southard / c. Fellows, determination of the origin of greek Amber Artifacts by ComputerClassification of Infrared Spectra. In: R. H. Brill (Hrsg.), science and archaeology. A compilation of the papers presented at the Fourth symposium on Archaeological chemistry ... held in Atlantic city, new Jersey, on september 9-11, 1968 (cambridge 1971) 234-240.

Bliujienė 2003: A. Bliujienė, Lithuanian Amber Artifacts from the roman iron Age to early medieval Times. in: Beck / loze / Todd 2003, 47-71.

2011: A. Bliujienė, Northern Gold. Amber in Lithuania (c. 100 to c. 1200). east central and eastern europe in the middle Ages, 450-1450, 18 (leiden 2011).

Bukowska-gedigowa 1984: J. Bukowska-gedigowa, Wyroby bursz-tynowe z OpolaOstrówka [Die Bernsteinfunde von OpoleOstrówek]. In: B. Gediga (Hrsg.), Studia nad kultur wczesnopol-

skiego opola: militaria – wyroby bursztynowe. prace komisji Arch. 2 (Wrocław 1984) 113148.

chadour / Joppien 1985: A. B. chadour / r. Joppien, schmuck. ii: Fingerringe (köln 1985).

englert / Trakadas 2009: A. englert / A. Trakadas (Hrsg.), Wulfstan’s Voyage. The Baltic sea region in the early Viking Age as seen from shipboard. maritime culture north 2 (roskilde 2009).

erichson / Weitschat 2008: U. erichson / W. Weitschat, Baltischer Bernstein. entstehung, lagerstätten, einschlüsse. Bernstein in der kunst- und kulturgeschichte [Ausstellungskat.] (ribnitz-dam-garten 2008).

Filipowiak 1988: W. Filipowiak, Handel und Handelsplätze an der ostseeküste Westpommerns. Ber. rgk 69, 1988 (1989), 690-719.

2000: W. Filipowiak, Wollin – ein frühmittelalterliches zentrum an der ostsee. in: Wieczorek / Hinz 2000, 152-155.

Fourlas 1971: A. A. Fourlas, der ring in der Antike und im christen-tum. der ring als Herrschaftssymbol und Würdezeichen. Forsch. Volkskde. 45 (münster 1971).

gediga 1968: B. gediga, early mediaeval opole and the problem of higher silesian towns. Arch. polona 10, 1968, 37-75.

1996: B. gediga, Bemerkungen zu den langjährigen Ausgrabun-gen auf der Burg OpoleOstrówek, einem frühen Machtzentrum des Stammes Opolini. In: Č. Staňa / L. Poláček (Hrsg.), Frühmittelalterliche machtzentren in mitteleuropa. mehrjährige grabun-gen und ihre Auswertung. Symposium Mikulčice, 5.9. Septem-ber 1994. Internat. Tagungen Mikulčice 3 = Spisy Arch. Ústavu AV ČR Brno 6 (Brno 1996) 6167.

gerds 2001: m. gerds, Worked and Unworked Amber from early medieval Trading places in the south-Western Baltic region. offa 58, 2001 (2003), 115-122.

giesler 1981: J. giesler, Untersuchungen zur chronologie der Bijelo Brdo-kultur. ein Beitrag zur Archäologie des 10. und 11. Jahr-hunderts im karpatenbecken. prähist. zeitschr. 56/1, 1981, 3-167.

grebe 1991: k. grebe, die Brandenburg vor 1000 Jahren (potsdam 1991).

440 G. Woltermann · D. Lau · Ein ungewöhnlicher salierzeitlicher Bernsteinfingerring aus Bissendorf

Heimann 2011: s. Heimann, ring, kelch und patene aus dem grab Bischof Bernolds von Utrecht. in: die salier. macht im Wandel [Ausstellungskat. speyer] (münchen 2011) 60.

Hensel 1956: W. Hensel, Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. zarys kultury materialnej (Warszawa 1956).

Herrmann 1998: lexmA iX (1998) 318-319 s. v. Wolin (J. Herr-mann).

2005: J. Herrmann, ralswiek auf rügen. die slawisch-wikingi-schen siedlungen und deren Hinterland. 3: die Funde aus der Hauptsiedlung. Beitr. Ur- u. Frühgesch. mecklenburg-Vorpom-mern 37 (schwerin 2005).

Hirschberg 2006: r. m. Hirschberg, kleidung der landsässischen Bevölkerung der mark Brandenburg im Hochmittelalter: Unter-schiede zwischen deutscher und slawischer Tracht. www. brandenburg1260.de/slawen-tracht.pdf (15. 8. 2014).

Holtzmann 2007: r. Holtzmann (Bearb.), die chronik des Thietmar von merseburg. Übersetzung von J. c. m. laurent, J. strebitzki und W. Wattenbach (Halle a. d. saale 2007).

Jagodziński 2000: M. Jagodziński, Truso – Siedlung und Hafen im slawisch-estnischen grenzgebiet. in: Wieczorek / Hinz 2000, 170-174.

Jankuhn 1950: H. Jankuhn, sechs karten zum Handel des 10. Jahr-hunderts im westlichen ostseebecken. Arch. geogr. 1/4, 1950, 8-16.

1986: H. Jankuhn, Haithabu. ein Handelsplatz der Wikingerzeit (neumünster 81986).

kalmring 2010: s. kalmring, der Hafen von Haithabu. Ausgr. Haithabu 14 (neumünster 2010).

KóčkaKrenz 1998: H. KóčkaKrenz, The Northwest Slavonic Fin-ger-rings of orszymowice Type in the early middle Ages. in: A. Wesse (Hrsg.), studien zur Archäologie des ostseeraumes. Von der eisenzeit zum mittel alter. Festschrift für michael müller-Wille (neumünster 1998) 555-560.

kordowski 2013: J. kordowski, Bernsteinschnitzer an der nordsee in Tinnum auf sylt. Arch. nachr. schleswig-Holstein 19, 2013, 78-81.

Krumphanzlová 1992: Z. Krumphanzlová, Amber: its significance in the early middle Ages. pam. Arch. 83/2, 1992, 350-371.

labuda 1989: lexmA iV (1989) 1522-1524 s. v. gnesen (g. la-buda).

lau im druck: d. lau, ein salierzeitlicher rittersitz in Bissendorf, gde. Bissendorf, ldkr. osnabrück. nachr. niedersachsen Ur-gesch. 83 (im druck).

lau u. a. 2013: d. lau / n. grunert / s. schlüter / s. Unland / T. eg-gert / W. Aufderhaar, Vorbericht zu den Ausgrabungen eines mittelalterlichen bis neuzeitlichen Herrenhofes in Bissendorf, gde. Bissendorf, ldkr. osnabrück, 2012. nachr. niedersachsen Urgesch. 82, 2013, 201-221.

Leciejewicz 2000: L. Leciejewicz, Kolberg (Kołobrzeg). In: Wieczo-rek / Hinz 2000, 167-169.

lemm 2011: Th. lemm, die kleinregion Heiligenstedten-itzehoe-schenefeld – eine repräsentative Burgenlandschaft des frühen mittel alters in nordelbingen. Arch. nachr. schleswig-Holstein 17, 2011, 79-83.

lindahl 2003: F. lindahl, symboler i guld og sølv. nationalmuseets fingerringe 10001700årene. Nordiske Fortidsminder Ser. B, 21 (københavn 2003).

magnus 2003: B. magnus, The importance of Amber in the Viking period in the nordic countries. in: Beck / loze / Todd 2003, 126-138.

mührenberg 1999: d. mührenberg, Archäologische Belege für das Handwerk in lübeck. in: r. röber (Hrsg.), Von schmieden, Würf-lern und schreinern. städtisches Handwerk im mittelalter. Almanach 4 (stuttgart 1999) 43-52.

Mugurevičs 1965: S. Mugurevičs, Vostočnaja Latvija i sosednie zem li v XXIII vv. Ėkonomičkie svjazi s rus’ju i drugimi territorijami. Puti soobščaenija [= Ostlettland und seine Nachbarländer im 10. bis 13. Jahrhundert. die Wirtschaftsbeziehungen mit dem Alten rus sowie andern gebieten und Verkehrswegen] (riga 1965).

niehr 2011: k. niehr, materialien und einführende Überlegungen zur osnabrücker goldschmiedekunst im hohen und späten mit-telalter. osnabrücker mitt. 116, 2011, 33-51.

roes 1965: A. roes, Vondsten van dorestad. Arch. Traiectina 7 (gro ningen 1965).

schlüter 1989a: W. schlüter, kat.-nr. 222, Bissendorf. in: Fundchro-nik 1988 für den regierungsbezirk Weser-ems. Arch. mitt. nord-westdeutschland 12, 1989, 95-138.

1989b: W. schlüter, kat.-nr. 80, Bissendorf. in: Bericht über die Ausgrabungstätigkeit der stadt- und kreisarchäologien in nie-dersachsen 1988. nachr. niedersachsen Urgesch. 58, 1989, 353-357.

2000: W. schlüter, die stadt osnabrück während des frühen und hohen mittelalters. in: F.-W. Wulf / W. schlüter (Hrsg.), Archäolo-gische denkmale in der kreisfreien stadt und im landkreis osna-brück. materialh. Ur- u. Frühgesch. niedersachsen B, 2 (Hanno-ver 2000) 74-87.

2002: W. schlüter, osnabrück und die entwicklung der mittel-alterlichen stadt. das marktgründungsrecht von 1002 und seine Auswirkungen. in: W. schlüter (Hrsg.), mercatum et monetam. 1000 Jahre markt-, münz- und zollrecht in osnabrück [Ausstel-lungskat. osnabrück]. schr. Arch. osnabrücker land 3 = kultur-reg. osnabrück 20 (Bramsche 2002) 99-169.

r. schmidt 1995: lexmA Vii (1995) 84-86 s. v. pommern (R. Schmidt).

V. schmidt 1992: V. schmidt, lieps. die slawischen gräberfelder und kultbauten am südende des Tollensesees. Beitr. Ur- u. Früh-gesch. mecklenburg-Vorpommern 26 (lübstorf 1992).

slotta 1997: r. slotta, die Bernsteingewinnung im samland (ost-preußen) bis 1945. in: m. ganzelewski / r. slotta (Hrsg.), Bern-stein – Tränen der götter [Ausstellungskat.]. Veröff. dt. Bergbau-mus. Bochum 64 (Bochum 1997) 169-214.

stein 1967: F. stein, Adelsgräber des achten Jahrhunderts in deutschland. german. denkmäler Völkerwanderungszeit A, 9 (Berlin 1967).

Tabaczyńska 1999: E. Tabaczyńska, A thousand years of ambercraft in Gdańsk. In: B. KosmowskaCeranowicz / H. Paner (Hrsg.), investigations into amber. proceedings of the international in-terdisciplinary symposium: Baltic Amber and other Fossil re sins, 997 Urbs Gyddanyzc – 1997 Gdańsk, 26 September 1997 (Gdańsk 1999) 177181.

441Archäologisches Korrespondenzblatt 44 · 2014

Tomková 1998: K. Tomková, Bernstein im frühmittelalterlichen Böh men. pam. Arch. 89/1, 1998, 64-103.

Ulbricht 1984: i. Ulbricht, Bernsteinfunde aus Haithabu. offa 41, 1984, 169-175.

1990: i. Ulbricht, Bernsteinverarbeitung in Haithabu. in: das ar-chäologische Fundmaterial der Ausgrabung Haithabu V. Ber. Ausgr. Haithabu 27 (neumünster 1990) 65-126.

Vávra 1982: N. Vávra, Bernstein und andere fossile Harze. Zeitschr. dt. gemmolog. ges. 31/4, 1982, 213-254.

Wachter 1998: B. Wachter, die slawisch-deutsche Burg auf dem Weinberg in Hitzacker / elbe. Bericht über die grabungen von 1970-1975. ein Beitrag zur Frühgeschichte des Hannoverschen Wendlands. göttinger schr. Vor- u. Frühgesch. 25 (neumünster 1998).

Wapińska 1993: A. Wapińska, Ze studiów nad wczesnośrednio-wiecznym bursztyniarstwem gdańskim (XXIII w.) [Early medieval

amberworking in Gdańsk (10th-13th century)]. pomorania Ant. 15, 1993, 57-73.

Ward u. a. 1981: A. Ward / J. cherry / ch. gere / B. cartlidge, der ring im Wandel der zeit (münchen 1981).

Warnke 1992: d. Warnke, rostock-dierkow – ein Wirtschafts-zentrum des 8./9. Jahrhunderts an der Unterwarnow. zeitschr. Arch. mittelalter 20, 1992 (1993), 63-80.

Wieczorek / Hinz 2000: A. Wieczorek / H.-m. Hinz (Hrsg.), europas mitte um 1000. Beiträge zur geschichte, kunst und Archäologie 1 (darmstadt 2000).

Wietrzichowski 1991: F. Wietrzichowski, eine frühslawische sied-lungsgrube mit Bernsteinperlenproduktion von groß strömken-dorf, Kreis Wismar. Jahrb. Bodendenkmalpfl. Mecklenburg 39, 1991 (1992), 153-171.

Wojtasik 1991: J. Wojtasik, Materiały bursztynowe z WolinaSta-rego miasta [Bernsteinmaterialien aus Wolin-Altstadt]. mat. za-chodniopomorskie 37, 1991, 53-96.

Zusammenfassung / Abstract / Résumé

Ein ungewöhnlicher salierzeitlicher Bernsteinfingerring aus Bissendorf (Lkr. Osnabrück) – Einblicke in die Fernhandelskontakte des HochmittelaltersDer Bernsteinfingerring aus einem steinfundamentierten Gebäude des 11. Jahrhunderts im niedersächsischen Bissen-dorf ist ein Unikat im mittelalterlichen Fundmaterial nordwesteuropas. das material konnte mittels Fourier-Transform-InfrarotSpektroskopie als baltischer Bernstein bestimmt werden. Bernsteinfingerringe treten vom späten 10. bis in das 12. Jahrhundert, eventuell noch bis in das 13. Jahrhundert, auf und datieren damit in den Höhepunkt der Bernstein-verarbeitung im ostseeraum im 11. und 12. Jahrhundert. die Verbreitung dieser originär slawischen schmuckobjekte beschränkt sich auf nordosteuropa, mit Ausnahme von Bissendorf, das den mit Abstand westlichsten Fundpunkt dar-stellt. sie sind ausschließlich aus siedlungskontexten bekannt; ihre Herstellung im rahmen eines spezialisierten Hand-werks ist in den polnischen Bernsteinwerkstätten von OpoleOstrówek und Gdańsk nachgewiesen. Die Form der Bern-steinfingerringe orientiert sich an den spätrömischfrühmittelalterlichen Siegelringen, die mit der beginnenden christianisierung im slawengebiet adaptiert werden. Anders als ihre christlichen Vorbilder tragen die exemplare aus Bernstein jedoch keinerlei inschriften oder kreuzsymbole, sondern nur gelegentlich ornamentale Verzierung mit apo-tropäischem charakter. die exklusiven Funde aus dem spätottonisch-salierzeitlichen Haus in Bissendorf, zu denen u. a. auch mehrere goldobjekte gehören, zeugen sowohl von dem repräsentationswillen als auch von den weit verzweigten Handelsbeziehungen der adeligen oberschicht von Bissendorf.

An unusual amber fingerring from the Salian period found at Bissendorf (Lkr. Osnabrück) – insights into long-distance contacts of the High Middle AgesThe amber fingering from a stonefooted building of the 11th century at Bissendorf in lower saxony is unique within the medieval find record of Northwestern Europe. Fouriertransforminfraredspectroscopy classified the material as Baltic amber. Amber fingerrings occur from the late 10th to the 12th century, perhaps even until the 13th century and thus date the peak of amber processing in the Baltic region to the 11th and 12th centuries. They are exclusively known from settle ment contexts; their production within the context of a specialised craft is testified to for the Polish work-shops of OpoleOstrówek and Gdánsk. The shape of the amber fingerrings follows late Romanearly medieval signet rings which were adapted in the slavic area with the beginning of christianisation. Unlike their christian pedecessors, they do not have inscriptions or crucifix symbols, but are decorated only sporadically with apotropaic ornaments. The luxurious finds from the late OttonianSalian period house at Bissendorf which also include several gold objects, bear witness of both the desire for representation and the far-reaching commercial relations of the aristocratic upperclass at Bissendorf. Translation: m. struck

442 G. Woltermann · D. Lau · Ein ungewöhnlicher salierzeitlicher Bernsteinfingerring aus Bissendorf

Une bague en ambre rare de période salienne de Bissendorf (Lkr. Osnabrück) – un aperçu des échanges à longue distance du Moyen Âge centraleLa bague en ambre mise au jour dans les fondations en pierre d‘un bâtiment du 11e siècle à Bissendorf en Basse-saxe est un artefact unique en europe du nord-ouest. À l‘aide d‘une spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier (irTF), il a été possible de déterminer qu‘il s‘agit d‘ambre de la Baltique. les bagues en ambre sont présentes du 10e au 12e siècle, parfois encore au 13e siècle, ce qui correspond au maximum de l‘exploitation de l‘ambre dans la mer du nord aux 11 et 12e siècles. la répartition de ces parures d‘origine slave se limite à l‘europe du nord-est, Bissendorf représente une exception et la pièce la plus occidentale mise au jour. ces parures ne sont connues qu‘en contexte d‘habitat, leur production est un artisanat spécialisé dont les ateliers ont été identifiés en Pologne à OpoleOstrówek et Gdánsk. La forme de ces bagues en ambre ressemble aux sceaux de l‘Antiquité tardive et du Haut moyen Âge, qui ont été adaptées dans les régions slaves avec le début de la christianisation. À l‘inverse de leur modèles chrétiens, les exemplaires de bagues en ambre ne portent ni inscriptions ni symboles cruciformes, parfois des décors ornementaux à caractère apo-tropaïque. les découverte uniques de la maison de période othonienne tardive ou salienne de Bissendorf, qui com-portent également entre autres de nombreux objets en or, indiquent aussi bien une volonté de représentation qu‘une ramification étendue des réseaux de commerce des élites de Bissendorf. Traduction: L. Bernard

Schlüsselwörter / Keywords / Mots clés

niedersachsen / mittelalter / Herrensitz / siegelringe / Fernkontakte / zentral- und osteuropa / ostseeraumlower saxony / middle Ages / manor / signet rings / long-distance contacts / central and eastern europe / Baltic regionBasse-saxe / moyen Âge / manoir / chevalière / échanges à longue distance / europe centrale et orientale / Baltique

Daniel Laustadt- und kreisarchäologie osnabrücklotter str. 249078 osnabrü[email protected]

Gisela WoltermannWestfälische Wilhelms-Universität münsterHistorisches seminarAbteilung für Ur- und Frühgeschichtliche Archäologieprähistorische Bronzefunderobert-koch-str. 2948149 mü[email protected]

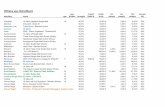

INHALTSVERZEICHNIS

Jörg Holzkämper, Andreas Maier, Ingrid Koch, Ergebnisse einer Suche nach Aurignacien- und Magdalénien-Fundstellen in Nordrhein-Westfalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Zdeňka Nerudová, Petr Neruda, Chronology of the Upper Palaeolithic sequence in the Kůlna Cave (okr. Blansko / CZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

Johanna Ritter, Zu Chronologie und Herstellungstechniken der Bandkeramik anhand der Fundstelle Friedberg B3a km 19 (Wetteraukreis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Mélie Le Roy, Stéphane Rottier, Camille de Becdelievre, Sandrine Thiol, Clément Coutelier, Anne-Marie Tillier, Funerary behaviour of Neolithic necropolises and collective graves in France. Evidence from Gurgy »Les Noisats« (Middle Neolithic) and Passy / Veron »La Truie Pendue« (Late Neolithic) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337

Alessia Murgia, Benjamin W. Roberts, Rob Wiseman, What have metal-detectorists ever done for us? Discovering Bronze Age gold in England and Wales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353

Violetta Reiter, Das Grab mit dem Anhänger Typ Včelince aus Neumarkt an der Ybbs (Bez. Melk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369

Frédéric Cruz, David Bardel, Christian Camerlynck, Gwénaël Hervé, Christophe Petit, Une fortification inédite de la résidence princière de Vix (dép. Côte-d’Or) . . . . . . . . . . . . . . . . 377

Florent Delencre, Jean-Pierre Garcia, Apparition et adoption des matériaux de couverture romains chez les Eduens et chez les Lingons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395

Andreas Viberg, Helena Victor, Svante Fischer, Kerstin Lidén, Anders Andrén, The ringfort by the sea: archaeological geophysical prospection and excavations at Sandby borg (Öland) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

Gisela Woltermann, Daniel Lau, Ein ungewöhnlicher salierzeitlicher Bernsteinfingerring aus Bissendorf (Lkr. Osnabrück) – Einblicke in die Fernhandelskontakte des Hochmittelalters . . 429

ISSN 0342-734X

Das Archäologische Korrespondenzblatt versteht sich als eine aktuelle wissenschaftliche Zeitschrift zu Themen der vor-und frühgeschichtlichen sowie provinzialrömischen Archäologie und ihrer Nachbarwissenschaften in Europa. Nebender aktuellen Forschungsdiskussion finden Neufunde und kurze Analysen von überregionalem Interesse hier ihren Platz.Der Umfang der Artikel beträgt bis zu 20 Druckseiten; fremdsprachige Beiträge werden ebenfalls angenommen.Unabhängige Redaktoren begutachten die eingereichten Artikel.

Kontakt für Autoren: [email protected]

Abonnement beginnend mit dem laufenden Jahrgang; der Lieferumfang umfasst 4 Hefte pro Jahr; ältere Jahrgängeauf Anfrage; Kündigungen zum Ende eines Jahrganges.

Kontakt in Abonnement- und Bestellangelegenheiten: [email protected]

Preis je Jahrgang (4 Hefte) für Direktbezieher 20,– € (16,– € bis 2007 soweit vorhanden) + Versandkosten (z. Z. Inland5,50 €, Ausland 16,– €).

HIERMIT ABONNIERE ICH DAS ARCHÄOLOGISCHE KORRESPONDENZBLATT

Name __________________________________________________________________________________________________

Straße __________________________________________________________________________________________________

Postleitzahl /Ort __________________________________________________________________________________________________

Sollte sich meine Adresse ändern, erlaube ich der Deutschen Post, meine neue Adresse mitzuteilen.

Datum ______________________ Unterschrift _______________________________________________________________

Ich wünsche folgende Zahlungsweise (bitte ankreuzen):

� bequem und bargeldlos durch SEPA-Lastschriftmandat (innerhalb des Euro-Währungsraumes)

Gläubiger-Identifikationsnummer: (DE19ZZZ00000089352) Mandatsreferenz: (Kunden-Nr.) _____________________Ich ermächtige hiermit das Römisch-Germanische Zentralmuseum, Zahlungen für offenstehende Forderungen vonmeinem Konto mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Römisch-Germanischen Zentralmuseum auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belastetenBetrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Name __________________________________________________________________________________________________

Straße __________________________________________________________________________________________________

Postleitzahl /Ort __________________________________________________________________________________________________

IBAN �___�___�___�___� �___�___�___�___� �___�___�___�___� �___�___�___�___� �___�___�___�___� �___�___�

Bankname ________________________________________________________________________________________

BIC �___�___�___�___�___�___�___�___�___�___�___�

Ort, Datum ___________________________________ Unterschrift _________________________________________________

� durch sofortige Überweisung nach Erhalt der Rechnung (Deutschland und andere Länder)Ausland: Nettopreis 20,– €, Versandkosten 12,70 €, Bankgebühren 7,70 €

Bei Verwendung von Euro-Standardüberweisungen mit IBAN- und BIC-Nummer entfallen unsere Bankgebühren (IBAN: DE 08 5519 0000 0020 9860 14; BIC: MVBM DE 55), ebenso, wenn Sie von Ihrem Postgirokonto überweisen oder durchinternationale Postanweisung zahlen.Das Römisch-Germanische Zentralmuseum ist nicht umsatzsteuerpflichtig und berechnet daher keine Mehrwertsteuer.

Senden Sie diese Abo-Bestellung bitte per Fax an: 0049 (0) 61 31 / 91 24-199, per E-Mail an [email protected] oder perPost an

Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Forschungsinstitut für Archäologie,Archäologisches Korrespondenzblatt, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz, Deutschland

BESTELLUNG DES ARCHÄOLOGISCHEN KORRESPONDENZBLATTS

1/20

14

NEUERSCHEINUNGEN

Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, MainzErnst-Ludwig-Platz 2 · 55116 Mainz · Tel.: 0 61 31 / 9124-0 · Fax: 0 61 31 / 91 24-199E-Mail: [email protected] · Internet: www.rgzm.de · http://shop.rgzm.de

Daniela Holst

Subsistenz und Landschaftsnutzung im Frühmesolithikum: Nussröstplätze am DuvenseeDas Duvenseer Moor gehört zu den wichtigsten mittelsteinzeitlichen Fund-arealen. Neue Forschungen an den exzellent erhaltenen »Wohnplätzen« befassen sich mit der Entwicklung des Subsistenzverhaltens am Beginn un-serer heutigen Warmzeit. Und führen zu überraschenden Ergebnissen, die auch ein neues Licht auf die Ursprünge unserer heutigen Ernährungsweise werfen. Hochauflösende Rekonstruktionen der Siedlungsvorgänge, Arte-faktuntersuchungen und Modellierungen zeigen: Die saisonalen Wohn-plätze dienten einer äußerst produktiven und nachhaltigen Nusswirtschaft. Sie ist Teil neuer Wirtschaftsstrategien, die dem späteren Neolithikum be-reits viele Innovationen vorwegnehmen.

Christian Miks

Ein spätrömischer Depotfund aus Koblenz am RheinStudien zu Kammhelmen der späten KaiserzeitMit einem Beitrag zum römischen Koblenz von Axel von Berg

Im Jahr 1988 entdeckte man in der Altstadt von Koblenz am Rhein bei Bau-maßnahmen die Fragmente von zwölf spätrömischen Segmenthelmen aus der Mitte des 4. Jahrhunderts n. Chr. Die Reste wurden am RGZM in jahrzehntelanger Arbeit restauriert und bie-ten, obwohl wenig ansehnlich, eine Fülle wissenschaftlich relevanter Infor-mationen. Diese werden hier vollständig dargelegt und die Funde mit den Merkmalen besser erhaltener Vergleichshelme abgeglichen. So entsteht ein Überblick über die Gattung der sogenannten Kammhelme. Eine Zusam-menfassung des aktuellen Forschungsstandes zum römischen Koblenz / Con-fluentes und der geschichtlichen Ereignisse zum Deponierungszeitpunkt der dortigen Helme rundet das Bild ab.

Monographien des RGZM, Band 120282 S., 95 z. T. farb. Abb.,

87 Tab., 33 Taf.ISBN 978-3-88467-226-6

€ 60,–

Kataloge Vor- und Frühgeschichtlicher Altertümer, Band 44

257 S., 113 z. T. farb. Abb., 128 meist farb. Taf.

ISBN 978-3-88467-215-0€ 75,–

NEUERSCHEINUNGEN

Verlag des römisch-germanischen zentralmuseums, mainzernst-ludwig-platz 2 · 55116 mainz · Tel.: 0 61 31 / 9124-0 · Fax: 0 61 31 / 91 24-199e-mail: [email protected] · internet: www.rgzm.de · http://shop.rgzm.de

römisch-germanisches zentralmuseum (Hrsg.)

Honesta MissioneFestschrift für Barbara pferdehirtAm 30. April 2014 wechselt dr. Barbara pferdehirt, direktorin der Abteilung römerzeit des römisch-germanischen zentralmuseums und zuvor leiterin des museums für Antike schiffahrt, nach 32 Jahren unermüdlichen ein-satzes für das Haus in den ruhestand. Als dank widmen ihr 32 kollegen und projektpartner aus ganz europa diese Festschrift.die Themen der Beiträge spiegeln die von der Jubilarin geprägten For-schungs- und Vermittlungsschwerpunkte der Abteilung römerzeit und des museums für Antike schiffahrt wider: römische keramik, vor allem Terra sigillata, limesforschung, römisches militär, antike schifffahrt, römische so-zial- und rechtsgeschichte – insbesondere das römische Bürgerrecht und militärdiplome – sowie romanisierung und Transformationsprozesse. ge-mäß dem internationalen engagement der Jubilarin betreffen die Beiträge verschiedene regionen des imperium romanum (italien, gallien, die grenz-provinzen an rhein und donau sowie Britannien), darüber hinaus aber auch die Beziehungen roms zu den Barbaren.

nives doneus (Hrsg.)

das kaiserzeitliche gräberfeld von Halbturn, BurgenlandTeil 1: Archäologie, geschichte, grabbrauch; Teil 2: intention, Abfall oder zufall – naturwissenschaftliche Untersuchungen; Teile 3-4: Tafeln / katalog

das römerzeitliche gräberfeld Halbturn i gehörte damals zum westlichen Teil pannoniens; die antike großstadt carnuntum befand sich etwa 30 km entfernt. das gräberfeld wurde durch systematische Ausgrabungen voll-ständig untersucht, was für diese region eine Besonderheit darstellt. das Fundmaterial belegt eine Variabilität des grabbrauchs, erkennbar an der positionierung der Bestattungen und der Bestatteten sowie dem unter-schiedlichen Aufwand, der in die Anlage der gräber investiert wurde. diese merkmale hängen einerseits von der jeweiligen zeitlichen epoche (2.-5. Jh.) ab, andererseits von der persönliche stellung der Verstorbenen. Außer-gewöhnlich sind vor allem die zahlreichen säuglings- und kindergräber. neben der archäologisch-typologischen Auswertung bietet die monogra-phie wichtige einblicke in das damalige leben: so ist beispielsweise ein kin-desamulett das bislang älteste zeugnis jüdischen glaubens in österreich. ernährungsweise, krankheiten und Verletzungen werden ebenfalls ausführ-lich dargestellt, daneben stehen Überlegungen zu Tierzucht und -haltung, Kultur und Wildpflanzen, Steinmonumenten usw. Und nicht zuletzt bietet die Fundstelle, die im Vorfeld durch luftbildarchäologie, geophysikalische prospektion und systematische Feldbegehungen erfasst wurde, zahlreiche weitere erkenntnisse über die zugehörigen landwirtschaftlichen Betriebe.

monographien des rgzm, Band 100514 s., 303 überw. farb. Abb.

ISBN 978-3-88467-196-2€ 82,–

monographien des rgzm, Band 122, 1-4

4 Bde. mit zus. 1586 s., 317 überw. farb. Abb.,

19 Taf. im Text, 810 Taf.ISBN 978-3-88467-233-4

€ 226,–

NEUERSCHEINUNGEN

Verlag des römisch-germanischen zentralmuseums, mainzernst-ludwig-platz 2 · 55116 mainz · Tel.: 0 61 31 / 9124-0 · Fax: 0 61 31 / 91 24-199e-mail: [email protected] · internet: www.rgzm.de · http://shop.rgzm.de

stefan Albrecht · christine A. kleinjung (Hrsg.)

das lange 10. Jahrhundert – struktureller Wandel zwischen zentralisierung und Fragmentierung, äußerem druck und innerer krisedie Beiträge aus Archäologie und geschichtswissenschaft beschäftigen sich mit der Frage, welche Wirkung äußerer druck in dezentralen politischen gebilden mit personalisierter Herrschaft, wie wir sie in den europäischen Reichen des 10. Jahrhunderts finden, entfalten konnte. Zu den wichtigsten ergebnissen zählt, dass konkrete Auswirkungen der äußeren Bedrohungen kaum zu fassen sind, insbesondere die archäologischen Befunde ergeben kein eindeutiges Bild. die traditionell angenommenen kausalzusammen-hänge zwischen äußeren einfällen und krisenphänomenen lassen sich offensichtlich ebenso wenig halten, wie die Annahme, dass die Ungarn-einfälle nachhaltig in die bestehenden strukturen eingegriffen hätten.

susanne greiff · romina schiavone · zhang Jianlin · Hou gailing Yang Junchang (eds)

The Tomb of li chuiinterdisciplinary studies into a Tang period Finds Assemblageon may 21st 736 the noblewoman li chui died at the age of 25, as related by the inscription on the epitaph found in her tomb. she was buried in an earth-chambered grave outside the Tang period capital chang’an, the pres-ent-day Xi’an. Her tomb was never robbed and numerous, precious grave goods survived. In 2001 an unusually rich and filigree assemblage of jewel-lery was lifted together with the deceased’s skeleton in two blocks by a team of chinese archaeologists in a far-sighted way and brought to the archaeological laboratory in Xi’an. There specialists of the german-sino co-operation project of the römisch-germanisches zentralmuseum (mainz) and the shaanxi provincial institute of Archaeology (Xi’an) worked together on the uncovering, documentation and presentation of the finds and con-texts. For the first time such a multipartite and fine jewellery assemblage could be analysed and reconstructed within its archaeological context. The result is of impressive singularity. in the publication presented here an inter-disciplinary team of academics deal in many individual studies with the complex investigations into the Tang period burial of li chui. Apart from archaeology, art and cultural history, as well as sinology, it is not only the scientific restoration and conservation, but also various fields of the natural sciences, which worked together towards one goal: to convey a unique and realistic insight into the world of li chui and her times.

rgzm – Tagungen, Band 19335 s., 98 meist farb. Abb., 2 Tab.

ISBN 978-3-88467-228-0€ 50,–

monographien des rgzm, Band 117404 s., 412 meist farb. Abb., 25 Taf.

ISBN 978-3-88467-221-1€ 75,–

Neuerscheinungen

Monographien des RGZMRömisch-Germanisches Zentralmuseum (Hrsg.)Honesta Missione. Festschrift für Barbara PferdehirtBand 100 (2014); 520 S., 303 meist farb. Abb.ISBN 978-3-88467-196-2 82,– €

M. C. BlaichWerla 2 – Die Menschen von Werlaburgdorf. Ein Beitrag zur Geschichte des Nordharzvorlandes im 8. bis 10. JahrhundertBand 114 (2013); 250 S., 103 Abb.ISBN 978-3-88467-224-2 44,– €

Z. RáczDie Goldschmiedegräber der AwarenzeitBand 116 (2014); 312 S., 38 Abb., 82 z. T. farb. Taf.ISBN 978-3-88467-218-1 66,– €

S. Greiff, R. Schiavone, Z. Jianlin, H. Gailing u. Y. Junchang (eds)The Tomb of Li Chui. Interdisciplinary Studies into a Tang Period Finds AssemblageBand 117 (2014); 404 S., 412 meist farb. Abb., 25 Taf.(Englischsprachige Fassung des 2013 erschienenen Bandes 111 der Monographien des RGZM, Das Grab der Li Chui. Interdisziplinäre Detailstudien zu einem Tang-zeitlichen Fundkomplex)ISBN 978-3-88467-221-1 75,– €

A. Bräuning u. I. Kilian-DirlmeierDie eisenzeitlichen Grabhügel von Vergina. Die Ausgrabungen von Photis Petsas 1960-1961Band 119 (2013); 334 S., 272 z. T. farb. Abb., 11 Beil.ISBN 978-3-88467-235-5 68,– €

D. HolstSubsistenz und Landschaftsnutzung im Frühmesolithikum: Nussröstplätze am DuvenseeBand 120 (2014); 282 S., 95 z. T. farb. Abb., 87 Tab., 33 Taf.ISBN 978-3-88467-226-6 60,– €

N. Doneus (Hrsg.)Das kaiserzeitliche Gräberfeld von Halbturn, BurgenlandTeil 1: Archäologie, Geschichte, Grabbrauch, Teil 2: Intention, Abfall oder Zufall – natur wissen-schaftliche Untersuchungen, Teile 3-4: Tafeln / KatalogBand 122, 1-4 (2014); 4 Bde. mit zus. 1586 S., 317 meist farb. Abb., 19 Taf. im Text, 810 Taf.ISBN 978-3-88467-233-4 226,– €

Mosaiksteine. Forschungen am RGZMP. Ettel, F. Daim, St. Berg-Hobohm, L. Werther u. Ch. Zielhofer (Hrsg.)Großbaustelle 793. Das Kanalprojekt Karls des Großen zwischen Rhein und DonauBand 11 (2014); 140 S., 133 meist farb. Abb.ISBN 978-3-88467-241-9 18,– €

Populärwissenschaftliche ReiheS. Filip u. A. Hilgner (Hrsg.)Die Dame mit der Phönixkrone. Tang-zeitliche Grabbeigaben der Adeligen Li Chui (711-736)(2013); 142 S., 173 meist farb. Abb.ISBN 978-3-88467-211-2 24,90 €

Ältere Publikationen sind in der Regel ebenfalls noch lieferbar. Unser komplettes Publikations-verzeichnis finden Sie im Internet auf unserer Homepage (www.rgzm.de) oder können es beim Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Forschungsinstitut für Archäologie, Ernst-Ludwig-Platz 2, 55116 Mainz, Tel.: 06131 / 9124-0, Fax: 06131 / 9124-199, E-Mail: [email protected], kostenlos anfordern. Seinen Autorinnen und Autoren gewährt der Verlag des RGZM einen Rabatt von in der Regel 25% auf den Ladenpreis.