Weiße Miniaturgefäße des 12. bis 14. Jahrhunderts aus Sachsen in ihrem überregionalen Kontext

-

Upload

independentresearcher -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Weiße Miniaturgefäße des 12. bis 14. Jahrhunderts aus Sachsen in ihrem überregionalen Kontext

Weiße Miniaturgefäße des 12. bis 14. Jahrhunderts aus Sachsenin ihrem überregionalen Kontext‘

VON JENS BEUTMANN UND HAUKE KENZLER

Helle Irdenware mit roter Bemalung ist eine im Mittelalterzeitlich und räumlich weit verbreitete Keramikgattung.In größerem Umfang findet sie sich unter anderem imRheinland, in Nordfrankreich, im Elsass, in Schwaben,1-jessen, Südniedersachsen, Sachsen, Böhmen und Mähren2. Innerhalb dieses beträchtlichen Verbreitungsgebietes bildet die rotbemalte Irdenware keine einheitlicheGruppe. Trotz deutlicher Bezüge zueinander bestehenzwischen den einzelnen Gebieten ihres Auftretens signifikante Unterschiede in Technologie, Formen und Verwendung — ein Hinweis auf zwar voneinander angeregte,aber eigenständige Produktionszentren.

Berühmtester fterstellungsort ist Pingsdorf. Die nachdiesem Ort benannte Keramik wurde vom 10. bis Anfangdes 13. jahrhunderts produziert3. Inwieweit die rheinischehemalte Keramik Vorbild für ähnliche Waren in anderenLandschaften ist, muss offen bleiben, solange keine größere vergleichende Studie zu diesem Problemfeld vorliegt4.Für diese Aufgabe ist die absolute Datierung der Waren inden jeweiligen Regionen, die Beschreibung ihres Scherbensund ihres Formenschatzes sowie die persönliche Anschauung nötig. Einfacher ist in den einzelnen Keramikregionenjeweils der Vergleich nut der einheimischen Keramikpro—duktion. So kann festgestellt werden, ob die Ware im lokalen Fundgut einen „Fremdkörper“ bildet oder heimischenTraditionen verbunden ist. Auf diese \Veise lassen sich1 lerstellungsgebiete von Importregionen unterscheiden,obgleich endgültige Sicherheit über den Produktionsortnur über Funde von Töpfereiabfall und die entsprechenden Brennöfen hergestellt werden kann. Der innerhalbder letzten zehn Jahre deutlich verbesserte Kenntnisstandwurde zum Anlass genommen, eine Gruppe der sächsischen rotbemalten Irdenware näher zu untersuchen, diein der Vergangenheit pauschal als Import angesprochenwurde. Neben der l--Ierkunftsfrage soll insbesondere derabsoluten Datierung, den Fundkontexten und der Nutzung der Ware nachgegangen werden. In den folgendenAusführungen werden zahlreiche bislang unpublizierte

Funde berücksichtigt. Dem Arbeitsgebiet der Verfasserund dem Forschungsstand Rechnung tragend, werdenZwickauer Beispiele verstärkt herangezogen5.

1. Technologie

Für Sachsen können anhand der Beschaffenheit desScherbens zwei Hauptgruppen mittelalterlicher weißerbzw. heller Irdenwaren mit roter Bemalung voneinandergetrennt werde«. Wesentliches Kriterium zur Unterscheidung ist die Magerung, die zu den Bezeichnungen„feine weiße“ und „grobe weiße/helle Irdenware“ geführt

Wir danken 1‘. Fassbindcr, A. Zeischka und Y. 1loffmannfür die Zurverfügungstellung teils unpuhlizierter Abbildungen.

2 U. Gross, Mittelalterliche Keramik zwischen Neckarmündung und Schwäbischer Alb. Bemerkungen zur räumlichenEntwicklung und zeitlichen Gliederung (Stuttgart 1991) 72ff;A. ileege, Die Keramik des frühen und hohen Mittelalters ausdem Rheinland. Stand der l‘orscliung — Typologie, Chronologie,Warenarten (Bonn 1995)82 CL; Y. 1 loffmann, Rothemalte Irden—ware des Mittelalters und der frühen Neuzeit in Sachsen. In:W. Scliwahenicky (ilrsg.), Forschungen zu Archäologie und Baugescluchte II (Mittwcida 1997)31—65; A. Kluge-Pinsker, BemalteGeschirre in Sudwestdeutschland, liessen und Sachsen. In: DasReich der Salier 1021—1125 (Speyer 1992) 26—28; V. Nekuda/K. Reichertovi. St?edov0k,i keramika v Cechch a na Morave(Brno 1968) 137ff.; J. Nicourt, Cdramiques müdivales pansiennes. Classification et typologie (Ermont 1986): l--l. Plath,Mittelalterliche Keramik vom 12. bis zum 15. Jahrhundert in1 lannover. 1-lannoverscheGeschhl. NE 12,1959,1—39; M. Zpotockv, St?edoväkä keramika severoeskho polab(— morfologie arclativn( chronologie. Paintkv Arch. 69, 1978, 171—238 bes. 234 f.

1 leege (Anm. 2) $4f.Gross (Anm. 2) 72 verweist auf die grole Eigcnstandigkeit der

Produkte von Oberrhein und Neckar. Aus Sachsen ist bislang—kein einziges Fundstück echter Pingsdorfer Keramik bekannt.

Für die Diskussion der Ergebnisse danken wir besondersA. Zeischka M.A.

6 Diese Trennung findet sich u. a. bei V. Geupel/Y. Floffmann,Bismarkstraße 3—erste stadtarchäologische Flächengrahung inRochlitz. Arch. aktuell Freistaat Sachsen 3, 1995,117; II. Kenzler,Archäologische Untersuchungen zum Kornmarkt in Zwickau.

485

hat7. Im Folgenden woHen wir uns zunächst ausschließlichmit der feinen Variante befassen, die bislang noch mehrRätsel aufgab. Auf fast allen Fundplätzen ist sie die seite-tiere Ware. Generell ist sie in sehr geringer Zahl vertreten.

Die Scherbenfarbe ist weiß, gelegentlich mit schwacher gelber oder grauer Tönung, der Brand hart. Kennzeichnend ist vor allem die sehr feine bis nicht erkennbareMagerung mit Sand. In der Literatur zu findende Beschreibungen wie „kreidig“, »fein geschlämmt“ oder auch dieanachronistische Bezeichnung „Pfeifenwn“ geben einenguten Eindruck von der Beschaffenheit des Scherbens. Die

Stücke sind sämtlich auf der schnell rotierenden Dreh

scheibe hergestellt. Sie wurden bei laufender Scheibe abge

schnitten, wie Spuren auf den Standböden belegen. Die\Vandung ist oftmals sehr dünn und nicht stärker als 3 mm.Es wurden nahezu ausschließlich Miniaturgefäße hergestellt. Sie sind häufig, aber nicht immer bemalt. Regelmäßig kommen auch rollstempelverzierte, seltener außenbleiglasierte Stücke vor. Offenbar wurde die überwiegendeAnzahl der Gefäße dekoriert. Fehlende Verzierung gehtzum Teil auf mangelnde Erhaltung zurück. Für die rot-braune bis orangefarbene Bemalung wurde ein Tonschlicker mit dem Pinsel aufgetragen. Es herrschen kurze Striche im Schulterbereich vor, die schnell ausgeführt wurden.

In der Literatur sind verschiedene Bezeichnungenfür diese Gefäße zu finden, wobei zumindest in Sachsenmittlerweile ein Konsens bestehtX, dass Benennungen wie„Keramik Pingsdorfer Art“ oder „Pseudo-Pingsdorf“eher für Verwirrung sorgen‘3.

2. Formen und Verzierungen

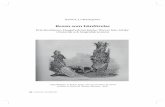

Häufigste Form der feinen weißen Irdenware ist der Topf(Abb. 1,3—6). Der Begriff soll hier nur die Form, nichtaber die mögliche Funktion umschreiben°. Wie nochausgeführt wird, wurde keines der Gefäße zum Kochenbenutzt. Ihre Proportionen sind teilweise den im Verbreitungsgebiet anzutreffenden normalgroßen Töpfen angenähert, wie bei einem Exemplar aus der Burg Lauterstein(Abb. 1,4), oft sind sie aber etwas schlanker und habeneine kleinere Mündung, wie ein Stück aus der Wiprechtsburg GroitzscW2 (Abb. 1,5). Seltener ist die Mündung„flaschenartig“ ausgezogen (Abb. 1,8—1 1). Ein Unikat istein „randloser“ Topf aus Zwickau, der wohl mit einemStopfen verschlossen wurde (Abb. 1,7). Selten sind weiteroffene‘Formen wie ein typologisch zwischen Topf undSchüssel stehendes Gefäß aus Zwickau (Abb. 1,2) und eineSchüssel von der Bergbausiedlung Treppenhauer‘3 (Abb.1,1). Zwar werden die Töpfe dieser Ware auf Grund ihrergeringen Größe gerne als Becher angesprochen, worinVorstellungen über ihre Verwendung impliziert werden,

486

doch sind echte Becher‘1 bislang sehr selten. Lediglich zweiStücke aus Zwickau sind bekannt (Abb. 1,14), wobei eines(Abb. 1,15) aus neuzeitlichem Fundkontext stammt. Seltensind auch Mehrpassgefäße, die aus Sitzeoroda, Lkr. Torgau, und aus Freiberg (Abb. 1,18) stammen‘5. Einzelstücksind ein schlankes Töpfchen aus Breunsdorf (Abb. 1,12),das sich auch durch seine bereits neuzeitliche Datierungvon den übrigen Miniaturgefäßen unterscheidet, sowieein sackförmiges Töpfchen aus Zwickau (Abb. 1,13).

Bei den geschlosseneren Formen sind zunächst Kannenbzw. Krüge mit seitlichen, randständigen Bandhenkeln‘(Abb. 1,16.17.19) zu erwähnen. Bügelkannen (Abb. 1,21.22)treten ebenfalls auf“, sind offenbar aber etw.s seltener.Beide Formentvpen lehnen sich formal an zeitgenössischeGroßgefäße an. Bei den Keramikflaschen handelt es sichim betreffenden Zeitraum hingegen uni eine originäreForm der feinen weißen Irdenware. Zurzeit sind sie nuraus Zwickau (Abb. 1,9—11), ChemnitzlX und Most bekannt.

Keramikehronologie — Platzgeschichte — Stad tgesch ichte (Dresden 2031) 105ff.; H.-J. Vogt, Die Wiprechtshurg Groitzseh. Einemittelalterliche Befestigung in (Berlin 1987) Anm. 83; (43.

Vgl. Kenzler (Anm. 6) iosff. mit ausführlichen Beschreibungen beider Waren. 1 Ioffmann (Anm. 1)34 schlägt für die feineWare die gleiche Bezeichnung vor; hei ihm wechselweise auchals,, weiße feine Irdenware“ bezeichnet.

So bereits während eines Symposiums zur mittelalterlicl,cnKeramik im Sommer 1998 in Dresden.

Vgl. Hoffmann (Anm. 2) 33. Dies gilt umso mehr, als die‚norddeutsche Rahmenterminologie“ eine tccllnulogiselle Definition für die Pingsdorfer Ware eingeführt hat, die der hier zubetrachtenden Ware nicht entspricht: W. Erdmann/I I.j. Kühn!II. Lüdtke!E. Ring/W. Wessel, Rahmenterminologie zur mittelalterlichen Keramik in Norddeutschland. Arch. Korrhl. 14, 1984,4(7—436 bes. 1 Tab. 2.° Wir folgen auch in der Form-Terminologie Erdmann u.(Anm. 9).° V. Geupel, Die Ausgrabungen auf der Burg Lauterstein beiMarienberg imJahre 1975. Ausgr. u. Funde22, 1977,40—17 Abb.3.

Vogt (Anm. 6) Abb. 67,1.13 \X& Sehwabenick wareinsteine reiche Bergstadt..‘\reli.ulO—

gisehe Forschungen zum hochmittelalterlichen M ontan Wesell imErzgebirge und Erzgehirgsvorland (Mittweida 1991)21 Abt‘. 10,1.

Vgl. Erdmann u.a. (Anm. 9) Tah. ‚1 loffmann (Anm. 2) Abb. 1,8; G. Oettel, Mittelalterliche

Funde aus dem Ortskern von Sitzenroda, Kr. Torgau. Ausgr. u.Funde 33, (988 Abb. 1,5.

II. W. Mechelk, Zur Problematik des Keramikhandels tansBeispiel der mittelalterlichen rotbemalten Irdenware c,i11

Typ Levin aus sächsischen Fundstellen erörtert 1 13—15. jl.l)In: Svmbolae praehistoricae. Festschrift für Friedrich Selileite(Berlin 1975) 271—289 Abb. 2j; II. Küas, 1 lausfundameiie undKeramik des Mittelalters in der Neustadt zu Taueha, Kreis Leipzig. Arheits— u. Forsehber. säehs. Bodendenkmalpfl. 14/15, 196k,

435—474 Abb. 22.— Sowie ein Gefäß (unveroff.) von dem des as

tierten Ort Zesehwitz, Lkr. Leipziger Land (ZEN_0l/6/28K0.V. Geupel, Ullersdorf — eine mittelalterliche Wustuiig III niltt—

leren Erzgebirge. Ausgr. u. Funde 35, 1990,40ff. Abb. 2; Ii Fassbin

der, Archäologische Untersuchungen zur Frühgeschichte der Stadt

Chemnitz. Die Grabungen 1994—1995 (Dresden 2005) Ahb69M‘

“ Fasshinder(Anm. 17) Abb. 69,8.j. KläpI0. Arcl1e,,lOgie5tL‘

dovkähodomu v Mostü (p. 226) (Praha, Most2002))I ‘11L 166,8.

j

‘j) (®(J«

__________

6

8

10 11 12 -

118 -

—

1

a25 26 2/ 2%

Abb. 1. Feine weiße Irdenware, teilweise mit rotbrauner Bemalung: 1 Bergbauwüstung Treppenhauer; 2.3 Zwickau; 4 Niederlauterstein, Burg Lauterstein; 5 Wiprechtsburg Groitzscb; 6.7 Zwickau; 8 Wüstung Sulza; 9—11 Zwickau; 12 Breunsdorf; 13—15 Zwickau;16 Schwosdorf; 17 Taucha; 18 Freiberg; 19 Zeschwitz; 20 Chemnitz; 21 Cossa; 22 Ansprung; 23 Chemnitz; 24 Ehrenfriedersdorf,Burg Greifenstein; 25—27 Zwickau; 28 Magdeburg. M. 1:3.

487

Gelegentlich finden sich auch Fragmente von Deckel«“(Abb. 1,23.21). Bemerkenswerterweise erreichen sie fastdie Größe ihrer als Kochtopfdeckel verwendeten Pendantsaus gröberen Irdenwaren. Eine Sonderform der feinenweißen Irdenware sind kleine Glocken (Abb. 1,25—28).

Sie sind jünger als die zuvor genannten Gefäße und daherwohl eigenständig zu betrachten. Von den Deckeln unterscheiden sie sich durch ihre größere Höhe bei einer steileren Wandung. Alle Glocken haben unterhalb des Knaufsein Loch, dass zur Anbringung des Klöppels diente.

Spinnwirtel aus feiner weißer Irdenware sind bislangaus Zwickau und Ehrenfriedersdorf20 bekannt (Abb.2,1—6). In gleichartiger Ware fand man sie auch in Oberfranken21. Ein Fundstück zeigt auch einen einzelnenorangefarbenen Pinselstrich, der wohl unbeabsichtigtaufgetragen wurde (Abb. 2,1). Obwohl auch einige sicherunverzierte Individuen aus feiner weißer Irdenware aufgefunden wurden, sind die meisten Objekte bemalt odermit einem Rollstempelmuster verziert, Die Verzierung istin den meisten Fällen auf der Gefäßschulter angebracht,Bemalungen finden sich auch auf Henkeln. Rollstempeldekore sind auf Deckeln oder Glocken bisher nichtfestgestellt worden. Bei den deutlich häufigeren bemaltenGefäßen überwiegen kurze waagerechte oder etwas schrägausgeführte Pinselstriche. Fast immer wurden mehrere zuBündeln übereinander gesetzt. Gelegentlich kommen auchsenkrechte Strichbündel vor. Bei den Rollstempelmusternwaren bislang nur Rautengitter12 bekannt (Abb. 1,2.6), ausder \Vüstung Sulza in Thüringen neuerdings auch ein anrömische Zahlen erinnerndes Muster23 (Abb. 1,8).

Selten sind glasierte Miniaturgefäße aus feiner weißerIrdenware. Aus Dresden stammen einige Stücke mit einergelbbraunen bis grünen Bleigiasur auf der Außenseite.Weitere Funde mit vergleichbarer Glasur sind aus Plauenund Thüringen bekannt geworden25.

3. Verbreitung

Zur Verbreitung der feinen weißen Irdenware innerhall,des Freistaates Sachsen hat Yves Hoffmann bereits eineKarte vorgelegt2‘. Auf dieser Karte fehlten Belege imOsten Sachsens, doch Hoffmann selbst gibt mittlerweileBautien, Görlitz und Zittau als zusätzliche Fundtean, außerdem Penig, Mittweida und Wolkensteinl7. Alsweitere Fundstellen sind Plauen, Breunsdorf, Trebsen,Lauer, Grebehna und die Wüstung Pressen bei Rackwitz bekannt geworden. Nochmals sei auf ihre geringenFundzahlen verwiesen. Oftmals wurden auf den Ausgrabungen nur einzelne Scherben aufgefunden. Wohl inkeinem Fundkontext, der eine statistisch relevante Basisan Kerarnikfragmenten lieferte, ist sie mit mehr als 5 %an der Gesamtzahl der Keramik vertreten. Dennoch istdie weiße feine Irdenware in Sachsen flächendeckendn ac 11 gewiesen.

Abb. 2. Feine weiße Irdenware, Spinnwirtel: 1—5 Zwickau; 6 Lhrenfriedersdorf, Burg Greifenstein. Weiß engobierte helle Irdenwarc7.8 Zwickau. Grobe weiße Irdenware: 9.10 Zwickau. M. 1:3.

‚ V. Geupel!Y. 1 loffmann, Burg Greifenstein bei Ehrcnhiedersdorf. Arbeits— u. Forschber. sächs. Bndendenkmalpfl. 36,1993, 205—256 Abb. 16,7; dies., Geschichte aus der Baugruhe

— die Befunde an der „Alten Post“ in Chemnitz. Arch. aktuellFreistaat Sachsen 2, 1994, 173—177 Abb. 187,4; Kenzler (Anm. 6)Abb. 80,18.20 Geupel/Iloffmann, Greifenstein (Anm. 19,1993) Abb. 16,10.21 Lt. Losen, Die früh— bis hochmittelal terliche Keramik inOberfranken (Köln 1993) 36f. Taf. 65,12.22 Auch Vogt (Anm. 6) Abb. 67,4.21 J j‘slüller, Entstehung mittelalterlicher Siedlungsformen inThüringen (Stuttgart 2032) Taf. 100,11.

II. Pimpl/K. \Virth, Die Ausgrabungen am Dresdner Alt-markt: der zweite und dritte Grabungsahschnitt. Arch. aktuellFreistaat Sachsen 4, 1996, 302 Abb. 9,12—14.23 Frdl, Mitteilung A. Zeischka; Müller (Anm. 23) 36; 61; 74;Taf. 73,2—6; TaL 130,8.26 Hoffmann (Anm. 2) Abb. 2; dort auch die Nachweise imEinzelnen.27 Persönliche Mitteilung Yves Hoffmann.

Cl1 (CL

2

7

RD, -9-

488

Abb. 3, Verbreitung der Feinen weißen Irdenware und verwandter \Varen. 1 Esslingen-Oberesslingen; 2 Weibertreu; 3 Gundelsheim:4 Blaufelden; 5 Regensburg; 61 1radifko u Davle; 7 Brno; 8 Blansko; 9 Boskovice; ID Olomouc; II Kostelec nad Orlief; 12 Bamberg;131 Iallstadt; 14 Plauen; 15 Sehöneck; 16 Eibenstock; 17 Ehrenfriedersdorf; 1% Scharfenstein; 19 Wolkenstein; 20 Niederlautenstein;21 Zöhlitz; 22 Ansprung; 23 Neuhausen; 24 Litomtiee; 25 StFekov; 26 Düfn; 27 Falkcntejn; 28 Sauntejn; 29 Zittau; 30 Görlitz;31 Bautzen; 32 Reinhardswalde; 33 Dresden; 34 Pesterwitz; 35 Freiberg; 36 St. Michaelis; 37 Augustusburg; 38 Liehtenstein;39 Zwickau; 10 Crirnmitschau; 41 Chemnitz, Benediktinerkloster; 42 Chemnitz; 43 Treppenhauer; 44 Mittweida; 15 Penig;16 Altenhurg; 47 Gnandstein; 48 Rochlitz; 49 Leisnig; 50 Tragwitz; 5] Schwosdorf; 52 Osterland; 53 Werinsdorfer Forst; 54 Trebsen;55 Breunsdorf; 56 Cossa; 57 Groitzseh; 58 Pegau; 59 Jenalöhnitz; 60 Jena; 6! Ilauenthal; 62 Emsen; 63 Erfurt; 64 Sulza; 65 Herbisdorf; 66 Reinhardswald; 67 Nordhausen; 68 Tilleda; 6‘) Stedten; 701 lalle; 71 Grehehna; 72 Leipzig; 73 Lauer; 74 Taueha; 75 Fressen;76 Sitzenroda; 77 Domrnit-sch; 78 Cottbus; 79 Seese; 80 Glieehow; 8! Luckau; 82 Jüterborg; $3 Treuenbrietzen; 84 Zossen;X5 Ragow; $6 Potsdam: 87 Brandenburg;88 Madgeburg; 89 Zeschwitz; 90 Salzwedel; 91 Wildherg; 92 Marienwerder;93 Langenselbold; 94 Speyer; 95 Opava; 96 Lhersky Brod; 97 Most.

Interessant ist somit vor allem die Frage der Verbreitungaußerhalb des Freistaates. Hoffmann hat zurecht darauf Bemerkenswerter Weise fehlt entsprechende Keramik inverwiesen, dass sich zwar ähnliche Miniaturgefäße in der den folgenden Studien: M. Mathias, Studien zur mittelalterli

chen Keramik in Niederhessen. Ungedr. Diss. Univ. MarburgLiteratur hautiger finden lassen, jedoch die Beschrcibun(Marburg 19hS); 1 1,-W. Peine, Untersuchungen zur mtttelaLgen zumeist keine Aussage darüber zulassen, ob es sich terlichen Keramik Mindens. Auswertung der Stadtgrabungen

wirklich um die hier untersuchte feine Ware handelt. Bäekerstraße und iieilingstraße (Bonn 1988); E. Ring, DieUm weniastens die Grenzen ihrer Verbreitung2 ab- Königspfalz \Verla: die mittelalterliche Keramik (Braunschweig

[990).sehatzen zu konnen, haben wir uns entschieden, eine envei— 1-l.-J. BarthellH. Steeher/W. Timpel, Eine mittelalterlicheterte Karte vorzulegen (Abb. 3). Darin wurden zunächst Produktinnsstjtte für Knoehenwürfel. Alt-Thüringen 16, 1979,diejenigen Funde eingetragen, deren Beschreibung eine 137—171 bes. 147 Abb. 8,3—7; R. Feustel, Stadtkernforsehung

Nordhausen. Ausgr. u. Funde2, 1957,141—145 bes. 143; U. Lappe,Bestimmung als feine weiße Irdenware wahrscheinlich . .

- Mittel alter1 ie he und fru h neuzeitliche Funde vom Domplatzmacht. In Thüringen kommen derartige Gefäße in Erfurt, in Erfurt. Alt-Thüringen 25, 1993, 199—242 bes. 201 Abb.Nordhausen,Jenalöbnitz und Altenburg2“ sowie den \Vüs- 2,7—9; P. Saehenbaeher/M Rupp, Slaw-isehe Burg — Deutscher

489

tungen Hauenthal, Herbisdorf und Sulza3° vor, im südöstlichen Brandenburg in Cottbus, der Wasserburg Gliechowund dem Schloss SeeseOl. Weitere Funde stammen aus demZisterzienserinnenkonvent Marienwerder bei Seehausenim Nordosten Brandenburgs31, Regensburg33, Nordböhrnen34 und Mähren35. Auffällig ist, dass die Warenart ineinem älteren Standardwerk zur böhmischen mittelalterlichen Keramik nicht erwähnt wird‘6. Nicht kartiertwurde

Mit einer anderen Signatur wurden Fundorte bezeichnet, die ähnliche Gefäße erbracht haben, deren Zugehörigkeit zu der hier vorgestellten Warenart jedoch unsicheroder unwahrscheinlich ist. Unzweifel haft gibt es in derweiteren Region um den Harz vergleichbare bemalteMiniaturgefäße, die jedoch gröber gemagert sind. Dies giltfür einen Fund aus dem Reinhardswald, einige Magdeburger Stücke und ein Exemplar aus Salzwedel‘“. Lnklarist die Machart von Funden aus Halle (Saale), der Wüstung Stedten bei Tilleda, der Wüstung Emsen und einerReihe von „helltonigen“ bemalten Miniaturgefäßen ausBrandenburg10. Ähnliches gilt für weitere Funde aus derTschechischen Republik42. Kleine Standbodentöpfchenmit roter Bemalung und oft starker Glimmermagerung“fanden sich im nördlichen Baden-Württemberg31. ‘erwandte Gefäße stammen aus Langenselbold, Kr. Hanau42in Hessen. Den sächsischen Stücken in der Machart wiederähnlicher sind Exemplare aus Bamberg und Umgebung13.Glöckchen der weißen feinen Irdenware wurden nebenZwickau in Magdeburg und Jena gefunde&4 und mit einereigenen Signatur gekennzeichnet. Darüber hinaus kommen rotbemalte Tonglocken aus einer entsprechendenWare in Nordböhmen und Mähren vor.

Burgward — Pfalz. Zu einigen ausgewählten Problemen derStadtarchäologie in Altenburg. Alt-Thüringen 28, 1994213—253bes. 230 Abb. 10,11; Ii.-J. Stoll, Der Bühl von Jenalöbnitz — einmittelalterlicher Bunzhügel in Ostthüringen (Stuttgart 1993);XV. Timpel, Mittelalterliche Keramik im vesdichen Thüringen.8.—l2.Jahrhundert. II: Katalog und Tafeln (Weimar 1990) 47Taf.3,19.23.

D Müller (Anm. 23) 36; 61; 74, Taf. 73,1.7; Taf. 83,17; Taf.1 CD, II, beschreibt die Warenart als,, weiße fern gemagerte Dreh—scheibenkeramib, die hier als Gruppe 1-11 bezeichnet wurde,ist tzif Miniar:igeJiße beschrankt.

G. Billig/l. Spaiier/G. Wetzel, Die hochmittelalterliche Wasserburg von Gllechow, Kr. Calau. Veröff. Mus. Ur— u. Frübgesch.Potsdam 24, 1993, 185—231 bes. 194 Abb. 17,16; G. Wetze1, Dieurgeschichtliche besiedlung der Gemarkung Seese. Veröff. Mus.Ur- u. Frühgescli. Potsdam 19, 1985, 13—117 bes. 20 Abb. 5,3;ders., Der Schloßberg in Cottbus. Veröff. Mcs. Ur— u. Frübgesch.Potsdam 23, 1989, 181—207 bes. 197 Abb. 6,41.32 M. Schulz, Mittelalterliche Keramik aus dem Zisterzienserinnenkonvent Marienwerder bei Seehausen, Landkreis Uekermark. Veröff. Brandenhurgisclien Landesmus. Ur— u. Früligesch.29, 1995, 29—160 bes. 96 Abb. (,4; Kat.-Nr. 820; 821.

II. Dannheimer, Keramik des Mittelalters aus Bayern. EinKatalog (Kallmünz 1973)43 Taf. 6,10.

.1 flf‘0

Zäpotocks (Anm. 2)234 (Blansko, Din, Falkenitcin, LitomO?ice. StFekov, auntcjn); KlSpt (Anm. 1$) 31 Taf. 123,4;144,3; 166,8).„ R. Prochäzka, Brünner Keramik des 13. und der ersten

1 lälfte des 14. Jahrhunderts und die Frage ihrer auswärtigenBeziehungen. XX. Mikulovk Symposium (Brno 1991) 238ders., Keramik des 14./15.jahrliunderts aus Brno und Boskovice.Ein Beitrag zur Regionalisierung der nittelalterlichien Keratnikin Mähren. Denltmalpfl. u. Forsch. Westfalen 32, 1995, 114 Abb2; 4; 5; 9; R. Proeh.izka/P. Michna (Redalttion), ArchäologischeAusgrabungen in Olmtitz. Baustelle des Warenhaus Prior (Keramik) (Oloumoue 987) 15, 3262I, A 32772.31. Nekuda/Reichertovii (Anm. 2).

Die bemalte Bodenscherbe eines Miniaturgefäßes wurdein Nowe Miasto nad Warta ausgegraben: R. Grygiel, DziejeRczydencji. In: Ders./T. jurek, Doliwowie z Nowego Kl iastanad Warta, Dehna i Biecliowa (Löd 1996) Abb. 45,2.

U. Leinweber (1 Irsg.), Töpferei des Reinhardswaldes vom 12.bis zum 20. jahrhundert (Kassel 1982) 355 Kat.-Nr. 26; P. Pacak,Erste Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen am Rathaus—turmplatz,Salzwedel, Altmarktkreis Salzwedel, Vorbericht. ‚\rch.13er. Sachsen-Anhalt 1999(2001) 49—62 bes. 57 Abb. 4; II.-j, Stnll,\Viderspiegelung von handelsbeziehungen in den spätmittelahterlichen Bodenfunden von Magdeburg. In: j. Elerrmann (l-Irsg.),Archäologie als Geschichtswissenschaft. Studien und Untersuchungen. Festschrift K.-I 1. Otto (Berlin 1977)403—118 bes. 408f.

P. Dnnat/W Timpel, Die Ausgrabungen auf der WüstuitgEmsen hei Buttstädt, Kr. Sömmerda. Alt-Thüringen 19, 1983,99—156 bes. 143; E. Gringmuth-Dallmer, Die Wüstung Stedten beililleda, Kr. Sangerhausen. Ein Beitrag zurSiedlungsgeschichitederGoldenen Aue. jahresschr. Mitteldt. Vorgeseh. 71,1988,153—209bes. 182, Abb 14,11; G. Mangehsdorf, Untersuchungen zur Formenkunde spätmittelalterlicher Keramik im westlichen Brandenburg (Frankfurt aM. 1994) 111ff. Karte 4; 0. Specht, Die stadtkernarchäologische Untersuchung juridicum in Halle (Saale).Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 80, 1998, 177—213 bes.207,Ta[ 5,7;A. Ströhl. Neues aus dem alten Luckau. Ein Uherblick nach fünfJahren intensiver Grabungstätigkeit. Arbeitsher. Bodendenkm.d—pH. Brandenburg 4, 2000,129 Abb. 12. Die Luckauer Gefäße ‚Ve

den als ‚hnlich wie die harte Grauzeare gernagert“ beschrieben.Kl. Richter, Vzkum opevn0n stFedov0k osady v Hradi(ko

un Davle. Arch. Rozhledy 15, 1963, 200—219; P. Radömerskv/M. Richter, Korpus cesk stredovk keramiky datovane mincemi. Shornik Närod. Muz. Praze28, 1985, 50—171 Kat.-Nr. 156(Kostelee nacl Orhici, okr. Rychnow n. Knnou).41 R. Koch, Mittelalterliche Trinkbecher aus Keramik von derBurg Weibertreu bei Weinsberg, Kr. 1 Ieilbronn. In: D. Lutz(Redaktion), Forschungen und Berichte der Archäologie desMittelalters in Baden-Wüntemherg6 (Stuttgart 1979) 47—75; 481.(Lsslingen-Oberesshingen, Gundelsheim am \eckar, WüstungLampertsheim bei Blaufelden im 1 lohenlohekreis); U. Lnbbe—dey, Untersuchungen zur mittelalterlichen Keramik vornehnilichaus Südwestdeutschland (Berlin 1968)25 Anm. 65; Taf. 18,6.8.9(Esslingen-Oberesshingen, Speyer).42 K. Dielman n, Bemal te Kugeltöpfehen von Langcoselbold1Kr. 1 hanau. Germania 38, 1960, 200ff.23 Losert (Aiim. 21) 36 f. Taf. 65,8,10; 166,13 (Bamherg iI.llstadt, Lkr. Bamberg). Weitere Gefäße aus „feintoniger rot [,enlal—ter Ware“ aus Oberfranken zählen nicht zu den KliniaturgciaI1.

G. N euniann, Vorläufiger Bericht über die Stadtker0S6forschu ig in jena 1953 bis 1 956, A usgr.ib. u. Funde 1, 1

289—294 bes. 290 Taf. 49,17; H.-j. Stoll, Zwei hemerkenSthiFunde aus einer mittelalterlichen Ahfallgruhe der MagdehurgAltstadt. Ausgr. u. Funde 27, 1982, 201—203 bes. 201 Abb. la;‚ KISpi (Anm. 18) Taf. 123,5 (Most); j. Kräl, Ker,liliickezvonky ze stedov0kcIi nMezü. Arch. rozhshedv 27, 197‘, 387389 (Opava, Uhersk Brod).

4. Datierung

Für die Datierung der feinen weißen Irdenware gibtHoffmann das gesamte 12. und den größeren Teil des13. Jahrhunderts an. jüngste Funde gehören in die erste1 iälfte des 14. Jahrhunderts16. Das Aufkommen macht eran den Gefäßresten der Burg III in Groitzsch fest, die aufdie Zeit von 1080 bis etwa 1120 eingegrenzt wird47. DenAusklang der feinen weißen Irdenware bildet das Münzgefäß von Schwosdorf, das 100 Prager Groschen enthielt,die von 1310—1316 geprägt wurden45. Da der Großteil dervon Hoffmann angegebenen Funde über Vergleichsdatierungen von Beifunden zeitlich eingeordnet wurde, sollenden Ergebnissen im Folgenden die dendrochronologischabgesicherten Periodenchronologien von Zwickau gegenüber gestellt werden49.

Das Ergebnis bestätigt die bisherigen Datierungsangaben. Der Vcrbreitungsschwerpunkt liegt im 1 2. Jahrhundert. Das früheste Auftreten der Ware ist in demum die Mitte des 12. Jahrhunderts gegründeten Zwickau wohl nicht erfasst und könnte noch in der erstenHälfte des 12. Jahrhunderts liegen. Nach dem 13. Jahrhundert kommt die feine weiße Irdenware nur noch vereinzelt vor.

Unterstützung findet diese Datierung durch dendrochronologisch datierte Keramik aus Chemnitz. Dort ist die

Ware nie häufiger als mit 1 % am Gesamtkeramikspektrum

vertreten.5‘ Sie findet sich von 1200 bis ins 14.Jahrhundert.

Der Schwerpunkt liegt in der Keramikphase 11, die vomzweiten Drittel des 13.Jahrhunderts bis zum ersten Drittel

des 14. Jahrhunderts datiert wird. Zwei Scherben werden

noch in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts datiert,

wobei es sich aber um eingestreute Stücke handeln könnte.Generell ist die Aussagekraft durch die geringe Fundanzahl

stark gemindert.

Etc ffmann (Anm. 2) 36.0 Vogt (Anm. 6) 87. Leider wird die absolute Datierung derGroitzsclicr Burgphasen v. a. über historische Quellen vorge—nommen. Die Verbindung bestimmter Bauhefunde und Zerstörungshorizonte mit Besitzerwcchseln bzw. kriegerischenAuseinandersetzungen ist zumindest fraglich. Die Bestätigungwird jeweils über die damals noch nicht dendrochronologischabgesicherte Keramikdatierung gewonnen und bedürfte einerneuerlichen Materialsichtung.

1 l.-J. Stoll, Die Münzschatzgefäße auf dem Gebiet derDDRvon den Anfängen bis zumJahre 1700 (Weimar 1985) Kat.-Nr. 70.

Kenzler (Anm. 6); J. Beutmann, Untersuchungen zu Sachkultur und Topographie des mittelalterilchen Zwickau. Ungedr.Diss. Lni‘ Freiburg (Freiburg 2303).

Die in Franken und Württemberg vom ID. bis/um l2,Jahrhun-dert nachweisbare rotbemalte Feinware dürfte der Beschreibungnach etwas gröher sein und ist auch nur nachgedrcht. Sie beschränktsich auch nicht auf Miniaturgefäße. Vgl. Losert (Anm. 21) 36f.“ Fassbinder (Anm. 17).

Datierung

vor 11501160—12201183— 13301275—13751353—11501130- 15 301450—1525

1525—16501600—1800

Periode- Gesamtzahi Keramik

(Individuen)

12!

2 l_ 1643- 3 1

4

______

2924

• 1831‘)

7 8365

1 2

Feine weiße Irdenware— (Individuen)

4 3,7 3<13 1,5 3<1615 0,4%6 0.23 0,2%

7 013‘- 0%

Tal,. 2. Zwickau Arcaden (Z—29).Anteil der feinen weißen Irdenware an der Gesamtkeramik.

Datierung

vor 11811181 bis

„vor 1181“um 1209

nach 1209bis,,nach 1240

Ende 13. bisLViertdi4.Jh.2. bis 3.Viertel

Ende 14. bisAnfang 121k

Periode

1 nord

la nord

Ib nord

lIc nord

lila

IlIb

IVa-VI

Feine weiße Irdenware(hyben)

18 3,9 3<

1 3,0 3‘,

7 — 0,5%

Gesamtzahl Keramik

435

33

1309

11240

1644

5437

91 14 15,4%

23 1,9%

10 0,6%

0 %‘o

Tab. 1. Zwickau Kornmarkt/Park—haus (Z—08). Anteil der feinen weißen Irdenware an der Gesamtkeramik.

491

Eine Ausnahme von der in Zwickau ermittelten Datierungsspanne bilden die Glöckchen. Die drei ZwickauerExemplare stammen aus Schichten der Mitte des 14. Jahrhundcrts51 (Abb. 1,27), des 15.116. (Abb. 1,25) bzw. 16.717.Jahrhunderts (Abb. 1,26). Die Kontexte der beiden Verglcichsfunde aus Jena und Magdeburg (Abb. 1,28) werdenvom 13. bis 15. bzw. von der zweiten Hälfte des 14. bis ins15. Jahrhundert datiert. Auch zwei vermutlich lokal produzierte helltonige Glocken mit rotbrauner Bemalung ausBerlin und der Köpenicker Altstadt werden in die zweiteHälfte des 14. Jahrhunderts eingeordnet57. Somit scheintsicher, dass die Glöckchen erst nach Ende der übrigenMiniaturgefäße in Gebrauch kommen und vor allem ins11.115. Jahrhundert gehören. Uni einen bislang einmaligen Fund handelt es sich bei dem schlanken Töpfchen ausBreunsdorf (Abb. 1,12). Es stammt aus einem Kontextvom Ende des 16./Anfang des‘17. Jahrhunderts und fälltauch durch die ungewöhnliche Gefäßform auf.

5. Derivate

Neben denen aus weißer feiner Irdenware gibt es inZwickau zeitgleich noch andere weiße Miniaturgefäße.Zum einen sind dies Stücke, die eine deutlich gröbereMagerung, aber ebenfalls einen weißen Scherben besitzen. Zwei Töpfchen und eine Bügelkanne sind bekannt(Abb. 2,9.l0). Diese Gefäße sind vielleicht in Verbindung mit anderen gröber gemagerten Miniaturgefäßenaus weiterwestlich oder nördlich gelegenen Fundorten zusehen. Sie könnten aber auch in Zwickau hergestellt \vorden sein. Die andere verwandte Gruppe Miniaturgefäße‘vurde aus einer gelblichen bis orangefarbenen Irdenwaremit gröberer Magerung gefertigt, die außen und innendeckend weiß engobiert ist (Abb. Bei diesen Stücken besteht der Eindruck, dass der Töpfer mit einemanderen Ausgangsmaterial gezielt versucht hat, die feineweiße Irdenware nachzuahmen. Das gleiche Verfahrenist auch für die Nachahmung so genannter „Pfeifentonfigürchen“ belegt.56

6. Andere Produkte aus „Pfeifenton“

Der zumindest makroskopiscli der weißen feinen Irdenware sehr ähnliche Pfeifenton“ wurde in den folgendenJahrhunderten immer wieder verwendet. Figtirchen ausdiesem Material sind aus vielen mittelalterlichen Städtenbekannt5‘. Sie gehören vor allem dem 15.116. Jahrhundertan. Neben anderen Orten wurden sie offenbar auch inZwickau hergestellt, wo ein Pfeifentonklumpen im Zusammenhang mit mehreren derartigen Figürchen entdeckt

wurde. Auch Tabakpfeifen wurden ab dem 17. Jahrhundert an zahlreichen Orten aus derartigen Tonen hergestellt, so auch in Sachsen und im östlichen Thüringen.

7. Herkunft

Die feine weiße Irdenware wurde auf Grund ihrer geringen Fundzahl und der fremd anmutenden Machart inder Vergangenheit pauschal als Import angesprochen.Diese Vermutung findet schon in der vielfach benutztenBezeichnung „Keramik Pingsdorfer Art“ ihren Ausdruck.Zwar wurde durch Vergleich mit rheinischen Fundenschon früh erkannt, dass die fragliche Keramik nicht vondort stammteC, ihr Ursprung wurde aber nicht entdeckt.Vogt hielt eine niederländische Provenienz für möglich‘,In jüngerer Zeit wurde die Herkunft eher im südwestdcut_schen Raum vermutet62, zu dem die sächsische Keramikdes hohen und späten Mittelalters generell viele Be,ü geaufweist. Allerdings befriedigen diese Ansätze nicht, dasich das sächsische Fundgut — wie gezeigt wurde — inMachart und Typenspektrum von der rotbemalten Fein-ware anderer Regionen unterscheidet61. Zudem wird dierotbemalte schwäbische Feinware zeitlich etwas späterals die sächsischen Funde angesetzt und datiert vom späten 12. bis ins frühe 14. Jahrhundert4. Noch sind keineTöpfereifunde der feinen weißen Irdenware bekannt,doch deuten mittlerweile verschiedene Indizien auf einesächsische Herkunft65. Das breite Formenspektrum. insbesondere aber die unterschiedlichen Arten des Dekorssprechen dabei eher für mehrere Herstellungsorte als fürein Töpferzentrum. Ein vergleichbares Bild konnte bereits

52 Kenzler (Anm. 6) Abb. 80,17.„ E. Kirsch, Die Keramik vom 13. bis zum Anfang des IG.Jahrhunderts in Berlin/Brandenburg (Berlin 1994) 50—52 Abb.

1

1

1

133,1.2.

Das zweite Töpfchen bei Kenzler (Anm. 6) Abb. 81,9.„ Ein weiterer Boden ebd. Abb. 78,7.56 Kenzler (Anm. 6)133.

z.B. E. Grönke/E. Weinlich, Mode aus Modeln. Krusclcrund andere Tonfiguren des 14. bis 6. Jahrhunderts aus dcm Germanischen Nationalmuseum und anderen Sammlungen (Nurnbenz 1998); V. 1 loffmann, Allerlay kurtzweil — Mittelalterlicheund frühncuzeitliche Spielzeugfunde aus Sachsen. Arheits- u.Forschber. sächs. Bodendenkmalpfl. 38, 1996, 127—200; R. NeuKock, Eine „Bilderbäcker“—Werkstatt des Spätmittelalters an derGoldgasse in Köln, Zeitschr. Arch. Mittelalter 21, 1993, 3—70.

I loff mann (Anm. 37) 162; in der Grabuiigsdokun1nc.it10Z—02 findet sich allerdings kein 1 linweis darauf.

Vgl. etwa mehrere Beiträge in Knasterkopf 16, 2003.‚° Vogt (Anm. 6)143.

Ebd. 143.Geupel/I Ioffmann (Anm. 6)117.

63 So jetzt auch 1 loffman n (Anm. 2) 40.64 Gross (Anm. 2) 72ff.

Vgl. Kenzler (Anm. 6) iøsf.

492

für die rotbemalte schwäbische Feinware u. a. durch naturwissenschaftliche Untersuchungen bestätigt werden. Mclirere Töpfereien mit einer vergleichbaren Produktpalettewurden identifiziert“

Wenn die vorgelegte Verbreitungskarte auch zweifellosin starkem Maße durch den Forschungsstand geprägt ist,so scheint gerade das westliche Sachsen doch das Gebietmit der größten Funddichte darzustellen67. In Frohns—dorf (Lkr. Altenburger Land), der von den WaldenburgerTöpfern genutzten Tongrube, finden sich auch Schichtenweißen Pfeifentons6. Für rote Malhornbemalung auf Glasurwaren verwendeten die \Valdenburger Töpfer einenrotbrennenden Tonschlicker aus Dürrenuhlsdorf, Lkr.Chemnitzer Land6‘. Dieser Ton ware auch für die roteBemalung der hier vorgestellten Miniaturgefäße geeignetgewesen. Die notwendigen Rohstoffe für die lokale Hei-stellung dieser Gefäße waren also vorhanden.

Mit der zunehmenden Kenntnis der lokalen Keramikwirkt die feine weiße Irdenware im Fundgut nicht länger wie ein Fremdkörper. Sie nimmt allerdings teilweiseTechnologien voraus, die in der Gebrauchskeramik erstspäter Verwendung finden. Dazu zählt die rote Bemalung,die sich auch auf einem Teil der groben hellen Irdenwarefindet, die sicher in Sachsen hergestellt wurde‘°. Roll—stempelmuster sind gerade auf der im hohen und spätenMittelalter vielerorts dominierenden grauen Irdenwareund besonders beim Waldenburger Steinzeug immerwieder zu finden. Zwar wurde die feine weiße Irdenware immer von der laufenden Drehscheibe geschnitten,wogegen die übrige Gefäßkeramik bis ins 14. Jahrhundert hinein in der Regel von einer hölzernen Zwischen-scheibe abgehoben wurde, doch ist dies auf die geringenBodendurchmesser zurückzuführen. So wurden auchdie Deckelknäufe anderer, gröberer Waren stets von derScheibe abgeschnitten. Die Seltenheit der feinen weißenIrdenware ist nicht durch weite Transportwege, sonderndie besonderen Funktionen, eventuell auch größere Kosten der Ware bedingt.

8. Funktion und Bedeutung

Bis auf die Kannen und Krüge— insbesondere die Bügel-

kannen — finden die hier aufgeführten Min iatu rgefäßekeine engen Parallelen in der zeitgenössischen Gebrauchs-keramik. Allenfalls die Töpfchen ähneln den zeitgleichenKochtöpfen. Flaschen und Becher sind nicht in anderenkeramischen Warenarten überliefert. Bei diesen Gefäßenhandelt es sich daher nicht um Spielzeug. In diesem Fallwäre die bloße „Verkleinerung“ üblicher Gebrauchs-keramik zu erwarten gewesen. In keinem Fall wurdenInhaltsreste oder Benutzungsspuren nachgewiesen, die

auf ihre Funktion gedeutet hätten. llerausgestellt sei,dass keines der Gefäße durch den Gebrauch am Feuergeschwärzt ist. Vielleicht handelt es sich zumindest beieinem Teil der Fundstücke um Trinkgefäße, aus denenteure Flüssigkeiten, wie z.B. Wein, getrunken wurden.Der Rauminhalt entspricht heutigen Trinkgläsern undliegt bei 0,2 Liter. Die bereits erwähnten verwandtenGefäße aus Südwestdeutschland werden ebenfalls alsTrinkgefäße angesehen7!.

Einen anderen Interpretationsansatz legen gezielte Dcponierungen von Kleingefäßen nahe. In Clausthal-Zellerfeld wurden vier Miniaturtöpfchen um ein Grubenhausherum eingegraben und vom Ausgräber Götz Alper alsmögliche Bauopfer angesehen. Eines der Töpfchen hateinen weißen Scherben sowie rotbraune Bemalung undähnelt damit äußerlich den hier vorgestellten Gefäßen. Esist anscheinend deutlich erkennbar gemagert und dürfte inDuingen hergestellt worden sein‘2. Das bereits erwähntehelle Miniaturgefäß aus Salzwedel wird vom Ausgräberebenfalls als Bauopfer interpretiert. Es fand sich vollständig im Unterbau einer Herdstelle‘3. Die unbeschädigte Zwickauer Miniaturbügelkanne aus grober weißer Irdenware(Abb. 2,10) stammt aus einem Brunnen. Da Bügelkannengerade zum Wassertransport verwendet wurden, magauch hier eine Interpretation als Bauopfer zutreffen. Einunbeschädigtes Töpfehen aus Zwickau (Abb. L,9) wurdeunmittelbar neben der mittelalterlichen Burgstraße in einerkleinen Grube stehend aufgefunden‘4. Leider konntenauch hier keine lnhaltsreste nachgewiesen werden. Einesakrale Bedeutung der weißen Miniaturgefäße ist somitzumindest für bestimmte Fundkontexte wahrscheinlich.Als weitere Deponierungen müssen noch die Münzgefäßevon Langenselbold und Schwosdorf erwähnt werden‘5,wenn die Auswahl der Gefäße hier auch zufällig bzw. demVolumen des Inhalts angepasst sein mag.

R. Scioreg, Keramik aus Südwestdeutschlan& Eine 1 lilfezur Beschreibung, Bestimmung und Datierung archäologischerFunde vom Neolitl!ikum bis zur Neuzeit (Tübingen 1998); dortauch weiterführende Literatur.67 Unklar bleibt leider besonders die Situation in Böhmen.

j. 1 lorschik, Die \Valdenburger Glasurtöpferei des 16. und17 jahrhunderts. Keramos 79, 1978. 31—56 bes. 33; G. Staridke,Tonpfdien — Pieifenton. Zur geologischen Geschichte des Roh—stoffes. Knasterkopf 6, 2003, 99—104 bes. 102ff.

1 Iorschi k (Anm. 68) 33.70 Fleischer/Y. 1 -Ioffmann/W. Schwabenicky, Spätmittelalter—liche Irdenware und Steinzeug aus dem Gebiet von Waldenburg,Kr. Glauchau. Ausgr. u. Funde 36, 1991, 30—37.“ Koch (Anm. 41) bes. 4Sf.72 Vortrag G. Alper beim Deutschen Archäologenkongressin 1 lamhurg, 23. 5.2002, und persönliches Gespräch imAnschluss.‚ Pacak (Anm. 38) 57.

Frdl. Mitteilung der Ausgräherin A. Zeischka.‚ Dielmann (Anm. 42) 200ff.; Stoll (Anm. 48) Kat.-Nr. 70.

493

Bei den Glöckchen handelt es sich nach Größe undForm am ehesten um sog. Tisehglocken. Sie sind seit dem

späten Mittelalter bekannt und haben bis in unsere Tageihren Platz im täglichen Leben behauptet. Heute dienenTischglocken v. a. im Konferenz- und Gerichtssaal oderbei Versammlungen — etwa von Vereinen — als Signalgeber.In Bürgerhäusern des ausgehenden Mittelalters riefen sieBedienstete herbei. Die überlieferten Exemplare stammen zumeist aus der Neuzeit und wurden aus Porzellan,Glas oder Metall gefertigt.‘6 Kräl schlägt demgegenübervor, dass den vorgestellten Funden vergleichbare Keramikglöckchen bei der Hasenjagd eingesetzt wurden. Erberuft sich auf eine Abbildung des 15. Jahrhunderts, aufder Treiber eine Leine halten, an der mehrere Glockenhängen‘7.

Quantifizierte Analysen in Zwickau deuten an, dass diefeine weiße Irdenware auf Grundstücken mit sozial höherstehenden Bewohnern häufiger vorkommt als auf sozialgeringer bewerteten Möglicherweise handeltes sich bei der Ware um einen „Luxusartikel‘, der eher miteinem gehobenen Lebensstandard verbunden ist. Dazupasst, das in der ländlichen Siedlung Breunsdorf unteretwa 10000 bislang ausgezählten Scherben des 13.114.Jahrhunderts nur drei Scherben der feinen weißen Irdenware angehörten. Dass unter den sächsischen FundortenBurgen und vor allem Städte deutlich dominieren, dürfteallerdings auch forschungsbedingt sein. Dennoch zeichnetsich bereits ein ähnliches Bild ab, wie es Uwe Gross fürdie schwäbische Feinware dargestellt hat: Diese kommt inBurgen, Klöstern und Städten häufiger vor als in Dörfern“.

Töpfereiabfall gefunden wurde, muss die auffälligeattraktiv dekorierte Ware als regionale Produktion angesprochen werden. Die genaue Betrachtung der Einvelmerkmale ermöglichte die Unterscheidung von ähnli_ehen keramischen Waren aus verschiedenen RegionenDeutschlands. Für die Feststellung des Herkunftsgehietes war eine Kartierung von großer Bedeutung, die sichbemühte, die weißen Miniaturgefäße aus den angrenzenden Landschaften nach der Beschaffenheit des Scherbensabzugrenzen.

Gerade die Fundkartierung nach Literaturangahenoffenbarte aber Unzulänglichkeiten in der bisherigenForschung. Nicht immer war zweifelsfrei erkennbar, obdie beschriebenen Stücke der sächsischen Feinware entsprachen. Für die Zukunft ist die regional übergreifendeBetrachtung der im hohen und späten Mittelalter weitverbreiteten bemalten hellen Irdenwaren für die sichereIdentifizierung der lierstellungs- und Importgehietewünschenswert. Insbesondere bezüglich der Funktionder Miniaturgefäße, als der dominierenden Form, bestehtweiterer Forschungsbedarf.

76 A. Lange, Klingende Kostbarkeiten. ‘rischgloeken aus 5ahrhunderten in Bronze, Porzellan, Silber, Glas (Braunschweig

1969) 9ff.„ Kräl (Anm. 43) 387—389.„ Beutmann (Anm. 49) 158 Tah. 27b.

12. Gross, Fundmaterial aus städtischem Zusammenhang—Fundmaterial als Sozialindikator: Beispiele aus dem mittlerenNeckarraum.Jahrb. Heimat- u. Altver. Heidenheim 5,1993/94,9—23

9. Resürnee

Im 12. Jahrhundert treten in Sachsen erstmals Gefäße ausfeingeschlämmtem weißgebranntem Ton auf, die sich durchrötliche Bemalung oder Rollstempeldekor, in seltenen Fällen eine Außenglasur auszeichnen. Das Formenspektrumumfasst vor allem Miniaturgefäße, die fast immer selbständige Typen bilden, welche nicht bei anderen keramischen Waren gefunden werden. Bereits im Verlauf des13. Jahrhunderts nimmt die Anzahl der auf allen Fundplätzen nur in geringer Prozentv.ahl vertretenen Ware deutlichab. Im 14. und 15. Jahrhundert gehören fast ausschließlichGlocken zum Formenspektrum, die es zuvor nicht gab.Bis in die Neuzeit treten aber vereinzelt Sonderformenaus feiner weißer Irdenware auf. Schließlich wurde einentsprechendes Material für die Herstellung von Tabak-pfeifen verwendet.

Die Ware unterscheidet sich in Machart und Formenspektrum deutlich von den anderen in Sachsenaufgefundenen Keramikgattungen. Obgleich noch kein

Anschriften: Dr. J. Beutmann, Landesamt für Archäologie ZurWetterwarte 7, D-01109 Dresden, Jlieutn,[email protected]“saehsen.de; Dr. II. Kenzler, Lehrstuhl für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, Am Kranen 14, D-96045 Bam[wr,h au ke. k en zI e r@ggo . uni - bam b erg.d e.

3

3

3

3

4

44

4

1

Abbildungen: Abb. 1,1: Sehwahenicky (Anm. 13) Abb. ID,!;Abb. 1,2.6.10.11.13—15.25.26; 2,2—5.7—10: j. Beutmann; Abb.1,3.7.12.19.27:11. Kenzler; Abb. 1,4: Geupel (Anm. Ii) Abb. 3;Abb. 1,5: Vogt (Anm. 6) Abb. 67,1; Abb. 1,8: Müller (Anm. 23)Taf. 100,11; Abb. 1,9; 2,1: A. Zcischka; Abb. 1,16: Stoll (Anm.48) Rat-Nr. 70; Abb. 1,17: Küas (Anm. 16) Abb. 22; Abb. 1,18:Hoffmann (Anm. 2) Abb. 1,8; Abb. 1,20: Fassbinder (Anm. 51)Abb. 69,11; Abb. 1,22: Geupel (Anm. 17) Abb. 2; Abb. 1,23:Geupel/I loffniann (Anm. 6) Abb. 187,4; Kenzler (Anni. 5) Abb.80,1%; Abb. 1,24; 2,6: Geupel/I Ioffmann (Anm. 19) Abb. 16,7.10;Abb. 1,28: Stoll (Anm. 44) Abb. la; Abb. 3: Heidrun pt,oldnach Vorgaben der Verfasser.

4

u

0

dbddd

494