Una strada per il Moncenisio

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of Una strada per il Moncenisio

ATLANTE STORICO DELLA "PROVINCIA DI SUSA"

a cura di

Pier Giorgio Carino - Livio Dezzani

Le Strade - Vol. l 0

UNA STRADA PER IL MONCENISIO da Vittorio Amedeo II di Savoia

a Napoleone I Bonaparte

Ed. Tipolito Melli - Susa

ATLANTE STORICO DELLA "PROVINCIA DI SUSA"

a cura di

Pier Giorgio Carino - Livio Dezzani

Le Strade - Vol. 1 °

UNA STRADA PER IL MONCENISIO da Vittorio Amedeo II di Savoia

a Napoleone I Bonaparte

Ed. Tipolito Melli - Susa

© Tipolito Melli s.n.c. - Susa -Tutti i diritti sono riservati

È vietata la riproduzione del testo, delle stampe e delle fotografie.

Finito di stampare dalla Tipolito Melfi s.n.c. nel mese di ottobre 1986

INDICE

-Ai lettori. ....................................................................................... .

-Prefazione di Augusto Cavallari Murat . ..... , . . . . . . . . . . .... .... . ...... . . . . . . . ...... . . .

-«La città di Susa e le comunità della Valle Cenischia nella seconda metà del XVIII secolo».

- Cenni di vita economica e sociale. l) Un confronto su scala regionale . ............................................ .. 2) Susa e le comunità della V al Cenischia . .................................. . .

3) Considerazioni conclusive . .................................................... .

-«La viabilità per il Moncenisio nel XVIII secolo». 4) Il tracciato viario ad inizio settecento . .................................... . 5) Gli interventi del 17 49 nella parte alta del percorso . ................ .. 6) Gli interventi del 1752 e la "Nuova strada" . .......................... . .

- Inserti: documentazione iconografica I - La viabilità Susa-Venaus-Novalesa-Ferrera tra XVII e XIX secolo

(favole I·XIII) . ............................................... .................................................. .

II · La viabilità nella zona delle Scale tra XVII e XIX secolo (favole XIV· XXV) ........... .

7) Le Òpere di manutenzione . .................................................... . 8) Nuove soluzioni per l'ingresso in �ovalesa . ............................ .. 9) La strada coperta del Moncenisio . .......................................... .

10) Il collegamento viario tra 'la strada reale ed il monastero di San Pietro in Novalesa . ........................................................ ..

11) Le cappelle della piana di San Nicolao . .................................... .

12) L'antica strada del Moncenisio: oggi, vincoli ambientali e proposte di salvaguardia . ...................................................... ..

- Inserti: cartografia di sintesi III - La viabilità Susa-Venaus-Novalesa-Ferrera, tra XVII e XX secolo (Tavola n. 1 in

allegato) . ........................ .................... , ...................... ........... ................ ............ .

IV - La viabilità ne/h zona delle Scale, tra XVII e XX secolo (Tavola n. 2 nel testo) ........ .

-Appendice I: I lavori della strada napoleonica in rapporto al perc0rso settecentesco . ... . . .... . . . . . . . . . . . ... . . . . . . .... . . . . . .. ·-· . . . . . . . . ..... . . . . .... . . . . ... .. : .. . . ... . .

-Appendice II: Gli interventi del 1752 nel rendiconto finanziario del misuratore Benedetto ...................................................................... .

-Appendice III: Toponomastica tra '600 e '700 lungo la strada reale in vili Cenischia . ................................................................................. .

-Appendice IV: Gli Intendenti della Provincia di Susa nel XVIII secolo . .. .

-Bibliografia e fonti documentarie . ...................................................... .

-Tavola in .allegato - Antica e nuova viabilità per il Moncenisio. Visione cartografica di insieme: r·iferimenti toponomastici; percorribilità dell'antica strada.

pag. 5 )) 7

)) 11 )) 12. )) 13

)) )) ))

19 27 30

)) 54 )) 80 )) 104 )) 107 )) 108

)) 111 )) 117

)) 122

)) 125 )) 129

)) 130

>> 133

)) 136 >> 141 )) 142

5

AI LETTORI

Scopo del presente volume è di illustrare il percorso stradale che da Susa saliva al Moncenisio, prima delle imponenti opere fatte eseguire da Napoleone all'inizio dell'ottocento. Lo studio analizza particolarmente il tracciato utilizzato nella seconda metà del XVIII secolo, periodo in cui importanti lavori migliorarono la percorribilità della grande strada transalpina, già da secoli fittamente utilizzata.

Il volume si presenta, altresì, come primo 'élemento di una collana- denominata "Atlante Storico della Provincia di Susa" -che si pone l'obiettivo di illustrare, essenzialmente, aspetti "materiali" della storia della nostra valle.

Negli ultimi anni si è assistito ad una importante ripresa di attenzione per la storia valsusina: lo spirito dei volumi che comporranno questo "Atlante Storico" è quello di riuscire a ricostruire materialmente l'ambiente nel quale tali eventi ebbero corso. La rete stradale, i corsi d'acqua, gli insediamenti civili e militari, le attività produttive sono svariati elementi che caratterizzarono una valle mai isolata, ma sempre strettamente legata ai grandi traffici europei.

In tale logica, vogliamo sottolineare due elementi caratteristici di questo volume. In primo luogo, gli "Inserti: documentazione iconografica" che, pubblicando e descrivendo venticinque cartografie e disegni di insieme dedicati all'antico percorso per il Moncenisio, apportano elementi spesso inediti ad una puntuale ricostruzione sul terreno della viabilità settecentesca.

In secondo luogo gli "Inserti: cartografia di sintesi" costituiti da due serie di tavole esplicative consentono sia un confronto tra l'antica e l'attuale viabilità, sia di localizzare gli oltre 150 toponimi che costituiscono un'appendice al volume. Le tavole in allegato, come sarà illustrato dal cap. 12, vogliono avere, tuttavia, anche un altro scopo: quello di servire come base di riferimento per ripercorrere, oggi, ciò che resta dell'antica viabilità, ponendosi anche come elemento di riflessione per gli interventi di salvaguardia e di tutela storica-ambientale relativi alla Val Cenischia.

Infine, si ricorda ai lettori che lo studio del tratto iniziale della strada reale del Moncenisio -dall'uscita di Susa al ponte di San Rocco ed al passaggio sotto il forte della Brunetta - sarà trati-ato in un successivo volume dell'''Atlante Storico'', espressamente dedicato al nodo viario di Susa.

Gli autori

Ringraziamenti

Gli autori intendono rivolgere un particolare ringraziamento ad Ettore Patria, in primo luogo per il suo fondamentale impegno a promuovere la conoscenza della storia va/susina, e quindi per le notizie ed i documenti da lui cortesemente reperiii e fomiti, come ed unitamente al figlio Pier Luca.

Il ringraziamento è da estendere ad Alfr·edo Gilibert, per aver gentilmente messo a disposizione la sua collezione di immagini e memorie va/susine.

Si ringraziano altresì per la c�llaborazione e la disponibilità le Amministrazioni Comunali di Venaus e Novalesa, nonché l'Amministrazione Provinciale di Torino, di cui è da ricordare il costante impegno per la salvaguardia e la valorizzazione dell'Abbazia di Novalesa.

7

PREFAZIONE

di Augusto Cavallari - Murat

Lo studio filologico scavante scientificamente nelùz memoria della storia, come per trarre una stratigrafia delùz polpa esistenziale urbanistica, la quale si rinnova e cancelùz continuamente, esige un particokzre atteggiamento mentale ed una disinibita moralità professionale.

Lo dissi molti anni fa, proponendo che differenti e non conniventi siano le équipes che rispettivamente studiano il passato filologicamente e Néquipes che progettualmente propongono le i m-· magini antz'che che possono utilizzarsi nelkz pianificazione proiettando le n{d futuro.

La misceùztura delle due dette specializzazioni di operatori oppure anche solo la connivenza d'essa, a mio avviso determinerebbe inquinamento e·dannositd. Nell'arte-scienza urbanistica in generale e nell'arte-scienza ter7itoriale in particokzre, non ritengo esistano vie di mezzo.

Ecco perchè, avendo visto lavorare gli autori del/p indagine· sulle vicende delle strade del Moncenisio tra i tempi di Vittorio Amedeo II di Savoia e quelli di Napoleone I Bonaparte, accondiscendo a presentar/i, Pier Gi01gio Carino e Lìvio Dezzani, quali esemplari di persone di quel primo tipo di équipes che non destano sospetto di parzialità e di disattenzione; quali personaggi coi quali simpatizzo, perchè sono storiografi e come storiografi non possono distorcere la realtà per tornaconti speciali.

Dai loro eùzborati emerge chiaramentè che i tracciati stradali extraurbani non furono applicazione di mera geometria matematica su una geomeflia topografica qualsiasi; bensì ebbero anche motivazioni economiche e sociali maturate nelùz storia degli uomini ed in continua metam01fosi . . Tali motivazioni economiche e sociali vanno considerate particolarmente in relazione al flusso delle ineluttabili modificazioni topografiche di essenza idraulica e geologica estranee alle determinazioni umane; quantunque le motivazioni economiche e sociali siano fenomeni pure di sofferto contrasto all'ineluttabilità dei fenomeni naturali; sono la contrapposizione degli uomini agli accadimenti materiali di natura.

Nel presente racconto storiografo diventa fascinante l'immagine d'un taritorio che vividamente trasmuta dalla uniformità distributiva della gente di civiltà romana e benedettina (come wr manto continuo sia pure modulato nei modi dei gromatici veteres e dei neogromatici medioevali) ad una discontinuità di localizzazione ·umana in relazione alle integrazioni dei redditi (assommandosi alla produttività agraria la redditizia occupazione dell'organizzazione dei traspor'fi, quale fu specificamente l'attività dei portatori, mulattieri, portantini e vetturini, cioè guidatori di 11Sedie11 ch'erano carrozze, eccetera).

Le minuscole comunità delùz Valle Cenischia (Mompantero, Giaglione, Venaus, Novalesa abbandonata dall'Abbazia, Ferrera) s'eguagliano quasi tra loro e con l'operante comunità segusina, come se questa fosse solo pari tra eguali comunità concatenate nonostante la differente dignità burocratica e amministrativa di Susa nelùz "Provincia" ad essa intestata: ciò accadeva nei tempi felici dei secoli XVII -XVIII allorchè pùì che mai era utile il lavoro del tmsbordo oltre monti. Invece la vitalità socio-economica delle piccole comunità cenischie, prima concatenate in armonica esistenza, s 'appiattr' nel puro livello agricolo per quasi azzerarsi a 1/orchè il tracciato stradale napoleonico di valico rese inutile il locale mestiere dei trasbordatori, in quanto il nuovo tracciato francese si specializzò in vantaggio di genti lontane (a Lione, a Torino, a Milano).

8

Attualmente si constata che il declassamellto è diventato piiÌ robusto trasfomtando alcune delle co,mmità cenischie in me<i toponimi inconsistenti oppure talora cancellati a fronte della prestanza urbana della città di Susa (come mostrano illuminanti statistiche di raffronto).

È ovvio che siffatta cinematografica vividezza delle antiche mutazioni del tipo indicato costituiscano per me qualità interessante di piacevolezza estetica nella attuale storiografia del te>ritorio; gidcché oggi appare inestimabile "capitale " il paesaggio nell'accezione conquistata dalla pertinente disciplina.

Il detto paesaggio va/susino, nel tratto cenischio preso in considerazione, s'impreziosisce notevolmente per la presenza del Forte della Brunetta, gigantesca opera militare destinata a costituire ostacolo non raggirabile, causa d'arresto certissimo degli eserciti valicallli, immagine d'intimidazione suprema. Per essere stato ricavato da/ monte incombente (coi prestigiosi due Berta/a e De \Villencourt e Pinto di Barré) mediante laba�iosissimo scavo intemo ne/la roccia e mediante rifiniture della superficie manipolando/o quasi fosse una scultura onde accenturame il carattere geometrico prezioso di macchina militare indemolibi/e ed esaltame il carattere suntuosamente prezioso d'oggetto antico, primigenio quanto le Alpi nonostante la somiglianza tipologica con /e fortezze costruite nella pianura da muratori anzichè da minatori, la sua lavorazione costituì localmente e per alquanto tempo fonte di ulteriori guadagni per la popolazione che provvedeva parzialmente ad alloggiare le maestranze dell'eccezionale cantiere.

Io, scrittore innamorato del tenitolio e descdttore dello stesso (appartenente alla nuova tendenza collimante non con il primo Barthes ma con l'ultimo meno noto Barthes), estrapolerò qui a modo mio, ovviamente se me lo pe>metteranno gli scrupolosi amici storiografi forse pitì.sensibili alla prospettiva esattissima materiale del citato Braudel.

Pertanto mi sia concesso di volgere lo sguardo indietro e privilegiare secondo sentimento un momento rispetto ad rm altro, affermando che si può comprendere l'orgoglioso piacere che sicuramente provavano i Savoia p lima della risoluzione napo!eonica a contemplare quella Va Ile Cenischia che dovette apparire loro sul cammino pçr il valico del Moncenisio una serratura inviolabile in fanna di elegante araldica fibula. Per la Monarchia assolutistica e guen·iera dei Savoia la Brunetta dovette essere un monile splendido e fervoroso, fatto di nastri aerei (i tomanti), percorsi da fa�miche emblematiche, incentrati su quella specie di "pietra dura", entro la quale si muovevano le colorate divise degli mmigeri vigilanti sui destini della plima piccola patria subalpina.

Ecco concludersi con una pennellata figurativa questa mia prima emozione di lettore attento e interessato.

Tuttavia non posso tacere d'altre due osservazioni di lettore altrettanto attento ed interessato: l 0: si tratta del contributo che il presente studio offre a chi si interessi della questione della struttura delle "Provincie " e dei loro capi gli "Intendenti ", problema che è stato recentemente sviscerato partendo dal >igoroso maneggio archivistico e non anche dall'azione. operativa osse>vata nella realtà in atto come si è stampata sul paesaggio; 2 °: si tratta poi del confronto istituzionabile tra i mezzi operativi sabaudi ottocenteschi e quelli successivi francesi nell'ambito ottocentesco della scuola dei "Ponts et Chaussées" ..

Vediamo/i separatamente. Certamente la prima considerazione, essendo la meno nota, è anche la pitì affascinai/le. Essa

affascina scientificamente e solo scientificamente; ma è difficile da seguire e capire per chi non è del mestiere. Chiede attenzione, fiducia ed una premessa.

Questo discorso segusino partecipa alla ricerca dei modelli di comportamento operativo sabaudo dei secoli X VII, X VIII e XIX entro la geografia dell'intera compagine statale di là e di qua delle alpi ed anche a/diVi de/ mare. La conoscenza di siffatti modelli di comportamento operativo

9

passa attraverso l'inqagine delle caratteristiche speciali ed h�epetibili dei concreti reali operatori professionali dei quali tempo fa ci si disinteressava 6astando la supetficiale affetmazione che la professione dell'architetto piemontese fosse unica e si conseguisse dopo un biennio universitario in Torino ed tm perfezionamento presso l'Accademia di San Luca in Roma. Invece in Piemonte non esistettero operatmi d'architettura d'eguale itinerario formativo; non esistettero attività isolate di eroi milici, bensì attività collegiali di uomini inquadrati in un'unica struttura accogliente svariate figure di gamma fisionomica differenziata. Siffatti operatmi collegiali, erano parecchi: architetti civili militari e idraulici patentati come prima detto; ingegneri militari e misura/ori fattisi entro la struttura statale compatta che li usava anche quali architetti formandoli in tale finalità e manovrando/i massicciamente soprattutto tramite gli Intendenti. Tramite gli Intendenti la massa operativa s'inseriva nel vertice dello stato assolutistico, nel Monarca stesso ch'era responsabile di ogni anche minima operazione progettuale ed attuativa.

Gli Intendenti erano come cerniere del processo formativo, occhi e mani del Monarca, collocati in ben detetminate zone del tenitorio. Il quale tenitorio era dapprima frazionato in aree di derivazione feudale con illlitolazione aristocratiche medioevali, cioè principesche, ducali, marchionati, comitali, baronali, signorili, ecc.; ed infine, nella fase di riordino globale in mmonia con le celebri Costituzioni Sabaude (via via promulgate negli anni 1723, 1729 e 1770), trasformate in circoscrizioni amministrative chiamate appunto "Provincie", le quali tuttavia non pervennero a consolidarsi razionalizzate che verso la fine del Settecento alla vigilia dell'incmporamento del Piemonte nella Francia (mentre è noto che a/diVi dei confini franco-piemontesi vennero organizzate successivamente la Repubblica Cisalpina ed il Regno d'Italia).

La Provincia di Susa Sabauda scendeva a valle sino ad Avigliana lungo due paralleli assi, quello della Dora Riparia e quello del Sangone; mentre a Nord confinava con la successiva Provincia di Saint-]ean-de-Morienne.

.,,

Qual' era il reclutamento degli Intendenti? Quale la loro evoluzione professionale? Quale scalata di caniera era riservata a questi che ho chiamato cerniere occhi e mani del Monarca? Potrebbe un improvvisato dittatore di stato totalitario ti10demo sperare di avvalersi d'analoga perfetta organizzazione non avendola egli stesso costruita per proprio comodo, pezzo per pezzo (pezzo non petfettamente eguale agli altri prossimi), organizzando/a in autentica sintesi operante anzichè in semplice sommatoria di elementi prefabbricati?

Alcune parziali lisposte ai quesiti ho cercato di fomire nell'(lrticolo inserito nel catalogo della Esposizione di Carouge ( 1986) spaziando da Cagliari e Sassari a Nizza Marittima ed a Annecy, oltreché ad Alba e a Casale Monfenato. Le risposte definitive non potranno aversi che dopo avere perlustrato tutte le Pmvince dell'intera compagine statale sabauda. Ricordo, ad esempio, d'avere impostato intuitivamente il problema a Cagliari a proposito del Capitano Ingegnere Saverio Belgrano di Fama/asco e dell'Architetto in quell'isola sarda Giuseppe Viana trasfetito poi a Carouge ( 1 961) presentando il primo elenco degli operatmi d'architettura colà (si veda per comodità la ristampa di quei primi studi in "Come carena viva ", edito dalla Bottega d'Erasmo tminese, 1981-82). Se già negli studi pitì t·ecenti si notano nel m bino scientifico le quote di partecipazione attiva nel dare forma alle città ed alle campagne (riserbandò la quota più alta agli Ingegneri militati) tuttavia il problema della piena conoscenza del gigantesco organismo statale, con tutte le variazioni locali e con tutte le analogie di modello comportamentale, resta aperto e vivo.

Incuriosisce nell'attuale libro il notevole personaggio Antonio Bongino che succedette a capo della Provincia segusina nel 1750 al Nicolis di Bmndizzo, ma al quale in effetti fu affidato 1111 tratto di responsabilità esorbitante la collana delle comunità prima elencate afferenti alla sede nonna/mente, cioè con l'aggiunta del tratto cosiddetto "delle Scale" facente giutidicamente parte dell'Intendenza della Mariana. Questo adattamento pmticamente necessario al buon andamento delle strade di valico e trasbordo noti è che 11110 delle tanto svariate derivazioni della nonnalità

lO

che accadevano. Inoltre di Bongino si conosce ora 14 provenienza, dei misura tori, e l'approdo fi· naie ne/177 3 a Intendente Generale presso la Corte. Vicenda personale paralle/4 a quella di Felice De Vincenti, che dal grado modesto di Ingegnere e Ingegnere Capitano pervenne a coprire l'importantissimo molo di Presidente del Collegio degli Edili in Toli11o col grado di Generale e quasi arbitro in moltissime cose anche nel conferimento delle Patenti d'architetto.

Nell'attuale libro, assoluta novità è costituita dall'intreccio con 14 schiera burocratica degli Ufficiali della connessa schiera degli Impresali (esempio i Mosca, i Pozzo ed i Rosazza). A questo proposito è da segnahre l'autentica per/4 delle scoperte, appunto l'esecuzione con i soliti Impresati della "galleria eseguita per esperimento" di protezione antineve co11·endo parallelamente o lateralmente alla strada a cielo aperto, di be11 177 metti (sezione larga 4.00 e alta 3.60) progettata forse e diretta tra 1775 e 1779 dal misuratore Boine. Progmitrice delle gallerie montane in zona di valico?

L'annunciata seconda considerazione, quella rehtiva al confronto tra gli opératoti settecenteschi piemontesi e gli operatori ottocenteschi di scuo/4 pmigina, riserba grande interesse scientifico nonostante sia stata parecchio studiata.

Intanto perchè mostra una linea di concomitanza che è anche di collimazione impreveduta; e poi perchè indica l'importanza del mantenimento del/4 cultura tecnologica entm le vie del/4 formazione. del/4 classe politica, le quali oggidì tm po' dappertutto sono state abbandonate, tranne che in Francia.

L'Ècole des ponts et chaussées parigina non era estranea al/4 vita del paese. Educava la dirigenza delh cosa pubblica a fidarsi poco delle improvvisazioni dei /egulei e dei frastomanti al1'ingapopolo. Dagli ingegneri dei ponti e strade di provenienza parigina il re Carlo A{berto trasse il nerbo. dei suoi mirabili spelimentatori tecnico architettonici plima della sconfitta di Novara. Sono celebrati quali modelli civici gli sperimenti stilistici carlalbertini (vedi "Come carena viva", vol. 1 °).

Tuttavia non si deve dimenticare che i diligenti del Risorgimento italiano /urano ingegneri "Ponts et Chaussées" per cominciare da Camillo Benso di Cavour (anche lui impegnato al Frejus) per giungere a Quintit10 Sella, assi portanti del/4 prima politica tmitatia, unitamente ai Menabrea ed ai Pa/eocapa d'affine mentalità raziocinante . .

LA CITTÀ DI SUSA E LE COMUNITÀ DELLA VALLE CENISCHIA NELLA SECONDA METÀ DEL XVIII SECOLO

- Cenni di vita economica e sociale -

l. UN CONFRONTO A SCALA REGIONALE.

11

Questa ricerca sulla viabilità attraverso il Moncenisio nel XVIII secolo si apre nella convinzione che sia compito- ed interesse- della storia locale confrontarsi con i risultati della storiografia maggiore, inserendo i propri lavori -forzosamente parziali- nel quadro generale che quest'ultima traccia. Alla storia locale spetta tuttavia anche il compito di fornire alla storiografia maggiore elementi di documentazione e di verifica, allo scopo di meglio comprèndere lo spessore e l 'entità dei fenomeni, spesso descritti ed analizzati solo a scala regionale. La sterminata biografia e casistica che anima i grandi lavori storici del Braudel (1) è la riprova più affascinante di come la storiografia maggiore si nutra del materiale offerto da infiniti rivoli di storie locali.

In primo luogo, è possibile verificare come ii momento di relativa alta congiuntura economica attraversata a metà settecento dalla Valle di Susa-con un periodo di pace ed i cospicui lavori per i forti della Brunetta e di Exilles- corrisponda, a scala più generale, ad un momento economicamente favorey0le per l'intero Stato Sabaudo. Ne da testimonianza il noto studio di Giuseppe Prato (2) �he, con riferimento ai "Popoli del Piemonte", fornisce i seguenti dati, espressi in Hlire" deWepoca:

Reddito Capitale Abitanti Reddito pro capite

1700 . 50.669.625 548. 130. 132

804.367 63

1750

126.307.189 1.6 77.841 .577

1 .174.454 7 1. 4.10

In questo preciso quadro economico s i inseriscono le vicende costruttive della strada del Tenda (3), la maggiore impresa di viabilità che interessò il regno a metà del XVIII secolo. Questa era destinata ad assicurare uno stabile sbocco del Piemonte verso il mare ed a con-

(1) F. BRAUDEL, Civiltà materiale, economia e capitalismo (secoli XV-XVIII), Torino 1982; 3 voll. In particolare i1 3° volume I tempi del mondo è interessante per comprendere come, nel corso del XVIII secolo, si sia messo in moto quel processo di crescita che doveva portare alla società in cui oggi viviamo.

(2) G. PRATO, La vita economica in Piemonte a mezzo del secolo XVIII, Torino 1908. (3) Lo studioso francese Marcel Blanchard dedicò alla viabilità alpina, negli anni '20, alcuni studi estremamen

te documentati e ricchi di riferimenti. Tali lavori, purtroppo poco noti oggi in Italia, sono stati di notevole interesse per la compilazione del presente studio. In particolare si fa riferimento al saggio Les Routes des Alpes Occi

denta/es d l'epoque napo/éonienne (1796-18 15), Grenoble 1920. Si veda anche al riguardo l'Appendice I e le note relative.

12

sentire l'approvvigionamento del sale, anche al di fuori del controllo dei vicini francesi; la strada fu interessata, negli anni '80 del secolo, da importanti lavori, volti ad ottenere un percorso stabilmente carrozzabile. Non si tratta, di certo, di opere importanti e complesse come quelle che verranno realizzate per il Moncenisio sotto il regime napoleonico. Si tratta, tuttavia, di lavori ben più costosi di queJli analizzati da questo studio: basti pensare 'che comportarono hi spesa - solo nel 1782-1784-di oltre 3.000.000 di lire. Onere pesantissimo per le finanze del Regno che diede origine ad una contribuzione straordinaria, di cui troviamo traccia anche nei bilanci dei vari comuni della nostra valle.

In secondo luogo, dal confronto con gli studi condotti dal Venturi sul "settecento riformatore" (4) possono derivare spunti di notevole interesse per meglio inquadrare la figura del principale attore nella vicenda della nuova strada per il Moncenisio: l'intendente della Provincia di Susa, Antonio Bongino (5). Avremo modo, nei paragrafi seguenti, di ritornare sugli atteggiamenti illuministici di questo amministratore pubblico dell'ancien régime sabaudo; atteggiamenti che naturalmente vanno visti nel contesto degli usi e dei modi di pensare del settecento. Dall'ampio testo del Venturi risulta tuttavia chiaro come finanzia, tecnica, economia politica e grandi investimenti infrastrutturali siano -a metà del XVIII secolo- elementi nuovi, ma già affermati, nel dibattito politico dello Stato Sabaudo. È questo, pertanto, il quadro di riferimento in cui dobbiamo iJ?serire - per meglio comprendere e valutare- sia la situazione socio-economica dei singoli comuni, sia il lavoro intrapreso per potenziare la strada del Moncenisio.

2 . SusA E LE coMUNITÀ DELLA VAL CENrscHrA. Per meglio comprendere la vita economica e sociale della provincia di Susa (6), a metà del

XVIII secolo, ci è di grande aiuto l'indagine che il "Generale di Finanze" -l'equivalente

(4) F. VENTURI, Settecento li/om/(1/ore, Torino 1969-1984, 5 voll. Si fa particolare riferimento al1 ° volume; le prime righe del capitolo VI ben rendono il senso dell'epoca alla quale questo studio fa riferimento: Nel 1748 si era aperto il pùì lungo pe1iodo di stabilità e di pace che mai abbia avuto l'Italia dell'antico regime ... gli italiani non videro guerre né mutamenti di frontiere (con l'eccezione, marginale, della Conica) Ira i/1748 e la Rivoluzione Francese. Mezzo secolo di Pace.

(5) l3ongino Antonio, avvocato. Il28 luglio 1740 nomina a primo ufficiale dell'Intendenza Generale delle Fabbriche e Fortificazioni. Dal 28 gennaio 1750 sino al 7 niaggio 1755, intendente della provincia di Susa; nomina ottenuta per le virtuose qualità di dotllina, saviezza, pmdenza, esalfeua e zelo per il nostro servizio. Il 20 giugno

1755 venne nominato intendente delle miniere ed a supplire le veci di primo ufficiale della Segreteria di Guerra e successivamente quella di intendente generale del Regno di Sardegna. Volendo approfondire il discorso sugli intendenti, e sulle strutture da loro amministrate, si veda: H. CosTAì\·IAGNA, Une bistoire de "l'Intendenza" dam Etats de tme-fenne de la Maison de Savoie a l'epoque modeme, in B.S.B.S., LXXXIII (1985) 2-0 semestre, pp. 3 73· 467.

(6) Sotto la Provincia di Susa erano riunite tutte le terre della valle, sia la parte superiore ricordata come la "vallee cedée:' sia l'inferiore, ed inoltre quelle dell'alta val Sangone, il tutto per un'estensione di l .395, 70 chilo· metri quadrati.

Amministrativamente i vari comuni erano raggruppati in otto mandamenti, rispettivamente di Cesana, Oulx, Susa, Bussoleno, Condove, Almese, Avigliana c Giaveno. Come unità amministrativa la Provincia di Susa scomparve, assorbita da quella di Torino, nel 1859, nel corso di un riordino territoriale delle province del Regno. Da tale data Susa divenne sede di sottoprefettura, con giurisdizione su tutte le terre già della provincia, e capoluogo di circondario.

13

del nostro ministro- Degregoris richiese agli intendenti di tutte le province, con lettera circolare del 7 marzo 1750 (7). .

Le notizie relative alla Provincia di Susa vennero desunte dall'intendente Bongino e raccolte nel 1 75 3 sotto il titolo di Notizie statistiche intorno alle Comunità e Valli componenti la Provincia di Susa, contenute in un volume di fogli a/fogliati n. 296 (8). La relazione si apre con un ampio saggio di inquadramento, al quale l'Intendente volle dare il significativo titolo di Ragionamento generale sovra la Provincia di Susa, situazione e benefici della medesima, de' disastri, et incomodi a quale soggiace; dell'indole, e de' costumi de' Provinciali, loro commerci, della conservazione de' boschi, abusi intrÒdotti, e modo di riparar/i.

Il saggio introduttivo, e globalmente tutta la relazione, può essere preso a valido esempio di quel clima illuministico al quale si è rapidamente accennato poc'anzi. Tra i diversi passi meritevoli di attenzione, possiamo ricordare il giudizio molto positivo dato sull'operosità degli abitanti della montagna, che ... con quanta immensa fatica, e con quale sollecitudine, ed industria questi abitatori di montagna abbiano procurato di migliorare lì loro terreni con rìdtme a coltura ogni quantunque angusto sassoso, ed ingrato angolo .... I problemi della miseria contadina, delle alluvioni, delle zone paludose sono messi a fuoco non solo con precisione, ma anche con umana partecipazione alle vicende di una vita popolare spesso difficile. Significativo è l'accenno fatto al ruolo del tutto particolare che ricopriva, nell'economia locale, la forte presenz

·a militare: ... Il soggiorno della soldatesca presidiata· in Susa, e ne' forti di Exilles, Bm

netta e Santa Maria, è alla medema di molto vantaggio, poscìa che vi entrano li vini, vìttelli, formaggio, buttirro, e simili comestibìli ....

Ampio risalto è dato, naturalmente, alla descrizione del sistema viario che vede nella città di Susa il suo punto centrale; l'Intendente sottolinea, tuttavia, le difficoltà che si incontrano nel mantenimento in ordine delle strade reali, spese alle quali non possono assolutamente provvedere - con le loro deboli forze - i soli comuni attraversati. I traffici sono correttamente visti, tuttavia, come una sicura fonte di reddito per la Valle . . . poìche essi mulatieri e comerciantì sì m/fermano in Avigliana, in Bossoleno, ed alla Novalesa, e consumano lì comestibili e li fieni che esse terre e le vicine possono avere di più del bisogno ....

Dopo questa ampia sintesi introduttiva -della quale ci siamo limitati a dare alcuni cenni più significativi� la Relazione si sviluppa attraverso una serie di schede, ognuna delle quali è dedicata ad un singolo comune. Nei punti che seguono daremo un rapido cenno delle schede riguardanti i comuni di Susa, Mompantero, Giaglione, Venaus, Novalesa e Ferrera: sarà cosl possibile comprendere interessanti aspetti sulla realtà settecentesca di ogni singola comunità, sulla loro consistenza demografica e sulle attività economiche svolte, aspetti totalmente differenti dalla situazione odierna.

(7) Il 7 marzo 1750 il generale delle finanze Degregory diramava agli intendenti delle provincie del Regno una lunga e diffusa circolare nella quale venivano descritte dettagliatamente le mansioni da svolgere nell'esplicamento del loro incarico. In particolare, ogni intendente doveva procedere ad una visita personale di tutti i luoghi sottoposti aUa sua giurisdizione, conducendola a termine nel periodo massimo di tre anni, e dar risposta ad un dettagliato elenco di domande, relative ai vari aspetti economici, sociali ed infrastrutturali di ogni provincia.

La relazione sulla Provincia di Susa è pertanto redatta in ossequio a tale disposizione; da notare che essa non era stata rintracciata dal Prato al tempo della redazione della sua citata opera, dalla quale sono state ricavate le informazioni di cui sopra. (Cfr. Prato, op. ci t. p. 12 e ss.).

(8) A.S.T., Sez. di Corte, Paesi in genere per Provincia, Provincia di Susa, m. 9 1 . n. 19.

14

Susa

L'Intendente certifica una popolazione in totale di 1600 abitanti, di cui 278 minori ai 7 anni. La popolazione è data in crescita a partire dal 17 16, data erroneamente citata come di 'inizio dei lavori alle fortificazioni dellà Brunetta. Tutta la città pare vivere attorno alla presenza delle imprese dei lavori edili per i forti e delle relative guarnigioni. Infatti l'attività agricola è marginale, come pure quella manifatturiera . . . ne/ 1752 il signor Vassallo Medaglia ha fabbricata una filatura di sei fame/etti in cui si saranno travag/iati 200 circa mbbi di cochettL, mentre una fabbrica di carta detta la Paperia, posta lungo il Cenischia, risulta abbandonata.

Il contante che resta alli particolari di Susa, formula che l'Intendente usa per calcolare una sorta di reddito pro-capite, è indicato in 3 L 750 lire/anno, con una forte prevalenza (ben 15.000 lire) per gli affitti delle case ... abitate parte dalla tmppaJ parte dal/i negozianti ed artisti, dagl'osti e cabaretierL.

In definitiva si trae 'l'impressione che Susa stesse attraversando una fase di crescita economica "drogata", connessa più agli interventi straordinari dello Stato, che non a solide forme di produzione autonoma del reddito.

Mompantero

Il comune alle porte di Susa aveva una popolazione di 785 abitanti, di cui 70 minori di 7 anni. Il reddito degli abitanti è calcolato in 16.640 lire/anno, con una quasi assoluta preponderanza (13.000 lire) delle vendite di vino.

C�rioso l'accenno che è fatto al carattere degli abitanti, definiti re/ligiosi quasi sino alla superstizione, un'altra prova del clima nuovo in cui viveva e ragionava l'Intendente.

Giaglione

Al comune è attribuita una popolazione di 1 .298 abitanti, di cui 208 in età inferiore ai 7 anni. Giaglione aveva un'economia tipicamente agricola, con predominanza nella produzione di fieno, segala, castagne e vino. È forse il caso di sottolineare come tra queste non compaiano le patate, il cui uso si diffonderà in valle solo all'inizio del 1800.

Il reddito della comunità è valutato in circa 15 .080 lire/anno, con una forte prevalenza delle vendite del-vino (8.750 lire) e dei vitelli (3.600 lire). Si tratta, quindi, di economie agricole abbastanza consolidate.

.

Non mancano cenni alle dure condizioni di vita, tipiche dell'epoca: ,., in questo luogo non si mangia altro che pane di sega/a e per fare un'economia nel pane, è costumanza in questo luogo di cuoccere una sol volta all'anno, sicchè questo pane essendo molto duro non se ne' fa la consumazione a pmporzione di ciò che nelle altre terre .. . ,

Venaus

Il comune di Venaus risulta avere una popolazione di l .050 abitanti di cui 150 minori ai 7 anni, mentre il reddito della comunità è stimato in 12.814lire/anno. Tale valutazione con-

15

sente al Bongino di sviluppare alcune interessanti considerazioni sull'apporto che a tale modesta economia locale avrebbe potuto dare la strada del Moncenisio che, dall'anno prima ( 1 752), attraversava il paese. Qualcheduno avrebbe potuto infatti fare il portantina, ma . .. questi abitatori trovandosi non essere a portata del detto Monte Cenisio non hanno occasione d'impiegarsi, e pretendono anzi quelli della Novalesa escludere detti terrazzani dal detto traffico del Monte Cei1isio quantunque questi particolari allora che si tratti di spianm� e raddobbare la strada di detta montagna siano obbligati di accorervi con un maggior numero di persone eziando di quante- somministrano le .Comunità della Novalesa, e Ferrere, e nell'anno scorso sendosi da Sua Maestà comandato che in Susa alla Novalesa si facesse una nuova strada per servizio del com, mercio passando per il luogo di Venaus, abbandonata intieramente l'antica strada, questa Comu

. nità è .stata nella obbligazione di contribuire in maggior parte sia in contanti per la fabbrica de ponti pennanenti e singolarmente del gran ponte sovra la Sinischia ... e siccome questi terrazzani sentono l'incomodo per detta strada del Monte Cenisio pretenderebbero ancora per conseguenza di essere a parte de vantaggi che dal traffico di detta montagna possono ricavarsi, e non volendosi che siano partecipi di un tale guadagno, v01�ebbero dalla detta contribuzione essere liberati. Veramente se qùesti particolari fossero anche chiamati a fare il /oro giro sulla detta montagna ne verrebbe a risultare una pubblica utilità a passaggeri, poichè quelli della Novalesa, e della Ferrere si venebbero a contenere nel dovere, e non fare indebite esazioni da detti passaggeri, poichè si servirebbero dell'opera di quelli di Venaus, oltre di che nel passaggio di molti commercianti di detta montagna avendosi maggior quantità di persone il pubblico potrebbe essere meglio servito ....

Novalesa

Venendo a parlare di Novalesa, "porta" dal lato piemontese al valico del Moncenisio, l 'Intendente incontra una realtà economica drasticamente diversa,· nella quale accanto all'attività agricola coesiste un'importante componente legata ai traffici.

Il paese ha 680 abitanti, di cui 104 in età inferiore ai 7 anni. Essi sono impegnati massièciamente nei traffici del Moncenisio, pur possedendo un numero limitato di bestie da soma: sono infatti conteggiati solo 25 muli e 25 somarelli, dati che indicano quanto contenuto ed artigianale - pur nella sua importanza-dovesse essere il traffico per il Moncenisio, in confronto al grandioso sviluppo assunto in epoca napoleonica. A questo riguardo è interessante ricordare che vari mulattieri di Lanslebourg operavano, sfruttando la carenza di bestie, in Novalesa.

Il reddito della comunità è di 26.989 lire/anno, con una forte incidenza dei redditi derivati dai trasporti, come evidenziato nella.relazione dai due passi che seguono:

... L'altro comercio considerabile di questo luogo li è il traghetto della montagna del Monte Cenisio colli !ori muli da traghetto per il trasporto di balle, sedie, ed altro, e si fa il calcolo che ogni multo possa guadagnare per cadauno giomo lire 20 e per muli 25 lire 9.125 ....

. .. Più li particolari di questo luogo servono di portantini per il traghetto di detta montagna per la concor�ente di sessanta circa persone e fatta la comune servendo l'opinione del pub/ico questo commercio fmtta a detti particolari all'armo lire 2000 ....

Ferrera

Con Ferrera (citato nella relazione come "Ferrere") giungiamo al più specializzato dei paesi connessi al traffico sul Moncenisio: . . . li particolari di questo luogo sono la maggior parte

16

dell'anno impiegati al trasporto dal/4 Novalesa a Lanebmgo e fanno anche diversi viaggi a Torino ....

La popolazione è modesta, solo 105 abitanti e di cui ben 25 di età inferiore ai 7 anni, ma dispone di 22 muli: il risultato è un reddito notevole- ben 6.387 lire/anno - nonostante che gran parte dell'alimentazione (essen�ialmente segale e vino) debba essere acquistata presso altre comunità, per ovvi motivi di quota e di clima.

È interessante, anche in questo caso, riportare integralmente due passi, relativi ai redditi derivanti dalle attività di trasporto:

... Si calcola che il profitto di questi particolari per tale traghetto e commercio rilievi per cadauno mulo oltre quanto necessmio per proptio mantenimento lire 20 e per muli 22 lù� 8000 . . .

... Più una parte di quésti particol<�ri f a anche il mestiere di portantina trasportando per la detta montagna le Persone Civili che hanno occasione di questa passare ... e da questo ricavavano lire 750.

QUADRO STATISTICO RIEP!LOGATIVO

Susa e le comunità della Val Cenischia: dati statistici al 1753 e confronti con il 1984

1753

Comuni Popolazione Totale Minore di anni 7

(val. ass,) (val. ass.) % sul totale -:-------

Susa 1.600 278 17,)8

Mompantero 785 70 8,92(**)

Giaglione 1.298 208 16,02

Venaus 1.050 150 14,29 -

Novalesa 680 104 15,29

Ferrera 105 25 23,82

Totali 5.518 835 15,13

·-----

· ·

Reddito("') Totale Per abitante

Lire (Lire/ah) -

)1.750 19.16.10

16.640 . r---e-

21.4

15.081 l 1.12.5 - ---

12.814 12.4

26.989 39.13.10

6.)88 60.16.10

109.662 19.17.5

1984

Popolazione 31.12.1984

7.122

641

674

1.015 -

520

42

10.014

Distribuzione percentuale

--

della popolazione 1753 1984

- - --

-

29.00 71.12 · -

---

14.23 6.40_

2).5) 6.73 --

19.04 10.14

12.32 5.19 -

1.90 0.42_

100.00 100.00

(*) I dati finanziari che si riportano sono espressi in moneta settecentesca; senza altra indicazione le cifre si riferiscono a lire, soldi e denari. Le monete allora in uso ed il loro rapporto di valore erano i seguenti: l'obolo che valeva 2 denari, 12 denari che valevano un soldo, 20 soldi che valevano una lira, e 3 lire che valevano uno scudo.

(**) Dato anomalo, peraltro corrispondente a cause ora non valutabili.

Il quadro statistico riepilogativo che riportiamo consente di sviluppare una serie di interessanti confronti, relativi -in primo luogo-alla situazione nelle comunità quale emerge dall'indagine del 1753, ma estendibile anche alla realtà di oggi.

Il primo dato che emerge con chiarezza è quello relativo alla netta prevalenza, a metà del settecento, dellè economie concernenti i trasporti attraverso il Moncenisio, rispetto a quelle prevalentemente agricole. I redditi principali di Novalesa e Ferrera, pur calcolati con l'approssimativo metodo del Bongino, sono enormemente superiori non solo a quelle dei circonvicini comuni agricoli, ma anche a quelli della stessa Susa. L'equazione che lega le economie terziarie a redditi maggiori ha radici antiche, che anche nella realtà valsusina di duecento anni orsono trovano puntuale conferma.' Da valutare anche con la massima attenzione la distribuzione della popolazione tra i comuni considerati: nonostante l 'importante ruolo di Susa - capoluogo di provincia ed importante centro militare- essa ha una popolazione di poco prevalente sugli altri centri. Del tutto diversa è la situazione oèlierna che - a fronte di una popolazione quasi raddoppiata, nell'insieme dei sei comuni considerati- ne vede, tut-

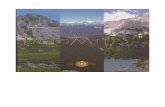

l. PlANA DI VENAUS. Tratto superstite dell'antico percorso, tramediante la piana di Venaus, utilizzato sino al 1752.

2. PIANA DI VENAUS. Vista panoramica con in primo piano il percorso realizzato nel 1752 (a fianco della strada attuale); in secondo piano Oungo la linea elettrica) tracce del percorso utilizzato sino al 1752; sullo sfondo il Cenlschia e le pendici della Brusà.

17

18

tavia, ben il 7 1 , 12% concentrato nella sola Susa. I mutamenti nella distribuzione della popolazione negli ultimi duecentotrenta anni sono pertanto stati vistosi: anche sotto questo aspetto, lo ieri è ben difficilmente paragonabile all'oggi, sotto la spinta di mutamenti profondi, spesso strettamente correlati all'evolversi delle vie e dei mezzi di trasporto.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Dai dati sopra presentati si può pertanto trarre l'impressione che la Valle di Susa - ed in particolare le zone più vicine al capoluogo - abbiano raggiunto, nella seconda metà del XVIII secolo uno dei punti più elevati del proprio sviluppo economico; naturalmente non in valore assoluto - le condizioni di miseria erano ancora significativamente diffuse - ma in termini relativi, rispetto ad altre situazioni dello Stato Sabaudo.

H lungo periodo di pace, ed il notevole peso che vengono ad assumere il forte della Brunetta (9), i lavori stradali ed il rinnovo urbano della città di Susa - con la riplasmazione di quasi tutti gli edifici dell'attuale centro storico - sono gli elementi che concorrono a realizzare un'ampia distribuzione del reddito, oltre che ad alimentare- in Susa -lo sviluppo di un ceto borghese, fatto di pubblici amministratori e di mercanti.

Una situazione, quindi, di relativo equilibrio che non verrà più ricostruita dopo il trauma della Rivoluzione: nonostante i grandi lavori della strada napoleonica, nonostante i progetti di una "nouvelle ville" disegnati dal Derrien, la città di Susa non sarà più elemento centrale in un sistema di relazione che ha ormai i suoi terminali a Torino, a Milano, a Lione.

Se analizziamo poi, con un altro passo in avanti, la situazione nei primi anni della Restaurazione, non possiamo che ritrovare conferma a quanto detto: la città che ottenne di "intercettare" la parte terminale della strada del Moncenisio, che si battè contro il trasporto degli uffici pubblici nella "Casa Rosazza" e che resta dominata, non solo materialmente, dalle rovine della Brunetta, è - per molti versi - una città ormai lontana dalla visione di progresso pensata, mezzo secolo prima, dall'intendente Bongino.

(9) Il sino ad ora misconosciuto forte della Brunetta fu per tutto il XVIII secolo uno dei perni del sistema difensivo del Regno Sardo, garante della sicurezza dello stato ed apportatore di un sino allora pressochè sconosciuto periodo di pace e benessere per la valle di Susa. Il progetto del vasto complesso fortificato, che si estendeva sulle eminenze a nord di Susa tra la Dora ed il Ce11ischia, venne eseguito ad opera dell'ingegnere Antonio Bertala, ma non sono da dimenticare gli apporti dati alla costruzione ed alle successive integrazioni dal De \Xlillencourt; da Ignazio Bertela, e dal Pinto di Barri. I lavori di costruzione, intrapresisi nel1708, si protrassero per vari decenni, sia per la notevole entità degli interventi da eseguirsi e sia per la meticolosa cura prestata nella realizzazione delle varie opere della ciclopica piazzaforte. È da ricordare che gran parte del complesso fortificato venne ricavato nel vivo sasso inglobando nella massa rocciosa - con un colossale lavoro di mina e di scavo -le varie opere: bastioni, cortine, fossati, casematte, caserme ... Emblematico della qualità dei lavori eseguitisi è il particolare - e quanto mai dispendioso - intervento effettuatosi su tutte le masse rocciose della fortificazione rifinendole lavorando alla martellina, conferendole quell'aspetto monolitico e speculare all'insieme tuttora riscontrabile. Da un sifatto lavoro ne sortì un'opera che rappresentò per tutto il XVIII secolo la "Perla'' del sistema difensivo del Regno Sardo; mostrata a selezionati ospiti con legittimo orgoglio, in un qualche modo rappresentatrice di quel nuovo corso - a misura europea - dello Stato Sabaudo.

Con la fine del secolo si viene a chiudere la storia delle fortificazioni segusine: il trattato di Pace di Parigi nel 1796, a seguito dei rovesci militari subiti contro la neonata Repubblica Francese, sand infatti lo smantellamento di gran parte del sistema difensivo del regno, da qui la fine della Brunetta. Scomparve cosll'unico baluardo che riuscl a bloccare, come non accadeva più da tempo memorabile, le porte della valle di Susa alle ricorrenti invasioni delle armate francesi.

19

LA VIABILITÀ PER IL MONCENISIO NEL XVIII SECOLO

4. IL TRACCIATO VIARIO AD INIZIO SETTECENTO.

Allo stato attuale delle nostre conoscenze, non disponiamo di documentazione sufficentemente completa per ricostruire nel dettaglio il percorso della strada per il Moncenisio tra il XVII ed il XVIII secolo. I documenti a noi noti consentono, tuttavia, di definire almeno a grandi linee la situazione della viabilità tra Susa ed il Moncenisio, prima degli interventi di ridefinizione dei tracciati attuati nel corso del settecento.

Una serie di documenti risalenti agli anni 1620-1623 ( 10) contribuisce a chiarire, quantomeno, i punti fondamentali del tracciato. Con riferimento al tratto di strada che da Susa l'isaliva verso Venaus, leggiamo infatti che ai rappresentanti di quest'ultima comunità è stato ordinato . . . doversi amover le pietre movibili dal rivo C01bione sino alla Cornale o siano albre, di longa in longa per mira alkz Brugiada . . . . Sono cosl citati due punti importanti del tracciato:

. la Cornale e la Brugiada. Nella prima località, posta all'inizio del territorio di Venaus, la stra-da attraversava con un ponte la bealera dei Molini, opera allora fondamentale ped'irrigazione delle terre del comune. Mentre con il t�ponimo di Brugiada (o Brusà, in grafia settecentesca) si identificava lo scosceso versante sinistro della valle, antistante la piana di Venaus; alla base di queste pendici la strada attraversava il Cenischia su di un ponte in legno,

,ricordato anch'esso come della Brusà (11). Tra i due ponti la strada si spingeva diagonalmente nella piana, con un percorso ancor oggi ben individuabile.

Il successivo andamento della strada dal ponte della Brusà risalendo verso la Novalesa, ci è noto grazie ad una serie di documenti del 1722, relativi ad una lite tra le comunità di Venaus da un lato, e di Ferrera e Novalesa dall'altro (12). La strada reale seguiva, dal ponte della Brusà sino alla regione dell 'Esclosa, la riva sinistra del Cenischia, facendosi pericolosamente vicina sia al fiume - con periodici rischi di alluvioni-, sia al versante montagnoso . della Brusà, dal quale erano frequenti le c�dute di pietre e massi.

Tali pericoli, uniti al desiderio di accorciare il cammino, spingevano i viaggiatori ad attraversare diagonalmente la piana, dal ponte della Brusà sino a quello dell'Esclosa (13), creando

(1°) A.s.T:, Se�. Camerale, Visite per stradè, Art. 47> m. 5. (11) A rigu-ardo del ponte della Brusà ci è nota la sua tipologia strutturale nella prima metà del XVIII secolo,

probabilmente non dissimile da quella seicentesca e precedente. L'intendente Bongino in una lettera del 9 luglio 1752 così lo descriveva: . . . non è se non /e due mura a secco elevate per una certa altezza e di una grossezza compettente sovra quali appoggiano· sei travi osieno tronchi d'alberi di ma{esine bene incavigliati tra di loro ed affermati sovra radici, che fanno figura di dormiglioni sovra le dette mura a secco . .

(12) A.S.T. , Sez. Riunite, Ufficio Generale delle Finanze, Prima Archiviazione, Ponti e Strade, m. l n. 9. (13) Il ponte delJ'Esclosa sino al 1722 doveva essere di ristrette dimensioni, alla stregua di una passerella. I l

Bertela nel citato documento riferiva infatti che . : .le sedie, per portarsi a Susa, non ponna presentemente in altro

20 ��� .... .w .......... � ...... ,�� .. �.- r�, .......... .

-r �f, ,

. - . ; . ,

� �� .. J !I

3. VENAUS. Ingenua rappresenta· zione deU'abitato, in un particolare di un disegno della prima metà del XVIII secolo.

4. NOVALESA. Cappella di San Sebastiano posta all'estremo occi· dentale dell'abitato.

Ili, !(-- .... ., . . ;,· 1 . J • .

- - ·. ,. ....... --lJ l � • ' , • i.( .. .. -- l �,

·. \ . . l ..... f , "' " -"t"' __ ,.._ ;; . . . , �/ .1.1., l • • � , ' j · t1 1 - - · · · · ·' .# • ' ' J . . .. . �_r .· .. - .....4. ;"'

. . ' . ' . � • ! G ' . :. J

. '

. . ,

2 1

5. SANTi\ MARIA DI NOVALESA. Insediamento !tingo un antico percorso per il Moncenisio.

6. NOVALESA. Confluenza del 1 io Riondo nel Cenischia; sulla destra, appena intclleggibile, tracce dell'ant ico percorso su sponda sinistra.

22

un sentiero "abusivo" che danneggiava i coltivatori di Venaus: da qui la lite, conclusasi con il divieto ad usare la scorciatoia. Proprio per derimere la controversia, nel maggio del 1722, il percorso stradale in questione fu visitato dall'ingegnere Giuseppe Ignazio Bertela (14): la relazione, con l'allegato tipo dimostrativo (si veda la tav. II), che ci è rimasta di tale sopraluogo è essenziale per meglio definire la viabilità della zona all'inizio del XVIII secolo. Al riguardo il Bertela cosl scriveva: . .. Viaggiandosi dal Monte Cinisio, Ferrera, Novalesa e luoghi circonvicini per andare a Susa, si tiene una strada, che distendendosi al Lungo della valle, viene a giungere al timpetto d'un ponte chiamato Esclosa, il quale attraversa il fiume Sinischia sul ten·itorio della comunità di Venaus. Avanti il detto ponte d'Bse/osa, la strada preddetta si partisce in due, de' quali una dalla testa del mentovato ponte si porta a girare sul piede d'un mollte domandato della Brucciata; e l'altra dal medemo ponte va a passare per Venaus, e da ivi continua sino alla strada maestra, che conduce alla città di Susa ....

Risulta chiaro che il percorso principale, la strada reale, percorreva la sponda sinistra del Cenischia, mentre solo un percorso secondario toccava Venaus: si comprende cosl meglio anche la portata della rivoluzione viaria che verrà attuata nel 1752.

Superato il bivio del ponte dell'Esclosa, risalendo la valle, il viaggiatore si trovava ad attraversare il territorio pianeggiante della Novalesa, con un percorso più vicino al corso del Cenischia, tuttora ben visibile, rispetto al percorso attuale (che ricalca il tracciato del 1752); attraversando il Marderello e poi il Claretto, si raggiungeva quindi Novalesa. In tutta la parte pianeggiante del percorso (da Susa a Novalesa), la strada tendeva pertanto ad assumere un andamento il più possibile teso e rettilineo. Questa scelta riduceva indubbiamente la lunghezza del percorso viario, ma lo avvicinava pericolosamente ai corsi d'acqua ed alle zone franose, generando i problemi che vedremo più avanti.

Attraversato l'abitato, la strada si avviava ad affrontare la rapida salita per il Moncenisio, con una serie di tracciati, che si sovrapposero nel tempo, e che a noi non sono ancora ben noti: li descriveremo perciò, qui di seguito, in quello che reputiamo sia l'ordine cronologico. L'estrema periferia nord di Novalesa era rappresentata dalla cappella di San Sebastiano; da qui il percorso - che riteniamo più antico - superato il rivo Giolio raggiungeva la frazione di Santa Maria. In questa tuttora sussistono i resti di una cappella, già citata in periodo medievale come di Sancta Maria ad radicem montis o come di Sancta Mm·ia . ad P ed es Montis Cenisii (1 5) . La cappella di Santa Maria costituiva anche un punto nodale nell'erga-

luogo passare se non per la detta strada, che gira al piede del mentovato monte della Brucciata . . . evitando perciò il ponte dell'Esclosa non adatto al transito (ricordiamo che le "sedie" erano un tipo di vettura leggera, a due ruote e due posti, particolarmente diffuso nel XVIII secolo). Nel maggio del 1728 una nuova escrescenza del Cet1ischia determinò l'asportazione dei ponti dell'Esclqsa e della Brusà, che vennero nel luglio di q1,1ell' anno ricostruiti integralmente. La piena delle acque determinò tta l'altro l'asportazione degli argini ed un ampliamento dell'alveo del Cenischia nella regione dell'Esclosa, che obbligò a ricostruire il ponte non più con unica campata, ma con due . . . la comunità presente fante due per esser l'acqua grossa larga spamiata cioè altre n. 20 craviate tra ambi ponti . . . . Come asseriVano nella stima dei danni Patiti il . . . misrm1tore camerale Gabriet A m primo di Giaveno ed dali Nobil Philippo Bellet di Giaglione qual ha asierito haver travaliato nella cmltl'ution de sudetti ponti . . . , in A.S.T ., Sez. Riunite, Imendem:a di Susa, m. 114.

(14) Bertela Giuseppe Francesco Ignazio, nato Roveda (1676-1755), ingegnere di Sua Maestà, figlio adottivo dell'architetto Antonio Bertela. Nel1725 maestro delle fortificazioni, nel1728 inge;snere col grado di luogotenente colonnello di fanteria, nel173 1 primo ingegnere di Sua Maestà, nel1742 per le particolari sue benemerenze gli venne conferito il titolo di conte di Exilles. Il suo nome è legato alla costruzione dei forti della Brunetta, di Exilles, di Fenestrelle ed alla cittadella di Alessandria.

(15) L'identificazione dei resti della cappella di Santa Maria, inglobati in una casa colonica della frazione orno-

23

nizzazione, per scopi agro-silvo-pastorali, del versante montagnoso che da Novalesa risale verso il massiccio del Rocciamelone. A tale proposito è doveroso sottolineare l'interesse per uno studio generale dell'organizzazione del territorio novalicense che, se non è sviluppato in questa sede, dovrà tuttavia essere oggetto di ulteriori riflessioni.

Da Santa Maria, questo itinerario si inerpicava a mezza costa sul ripido versante sinistro del Cenischia, superando il do Riondo, sino a raggiungere una zona meno scoscesa, a valle della cappella di San Pancrazio. Osservando attualmente la zona, si nota come il territorio attorno al rio Riondo sia stato sconvolto da un ampio movimento franoso, come testimonia anche la parcellizzazione catastale. Sul posto sono intelleggibili solo con sforzo le tracce dell'antico percorso che, invece, ritroviamo ancora ben conservato dalla zona di San Pancrazio fino alle porte della Ferrera.

l documenti in nostro possesso non ci consentono di datare l'epoca in cui il percorso stradale si sp�stò, forse a motivo del movimento franoso, dalla sponda sinistra a quella destra del Cenischia, nel ripido tratto di salita tra Novalesa e Ferrera. Non possiamo neppure escludere che, per periodi di tempo anche lunghi, siano coesistiti percorsi, in sponda sia destra che sinistra, tra loro alternativi sulla base di motivazioni stagionali e di più agevole per-corribilità. ,

Un importante documento del 1622 (16) ci consente, 'tuttavia, di formulare ipotesi e verificare importanti punti di tale tracciato, In codesto è infatti già indicato il percorso in salita sulla riva destra del Cenischia partendo dalla Novalesa, con chiari riferimenti alle Volte, a Pietra Becua ed alla località di Ferrera Vecchia. È importante notare che tale percorso viene chiamat9 camino novo si può quindi pensare che,

' ancora all'inizio del l600, lo spostamento

del percorso viario su sponda destra - od il suo prevalere su quello in sponda sinistra -fosse considerato come cosa recente.

·

Le manchevolezze della documentazione- rintracCiata non ci consentono, tuttavia, di chiarire definitivamente tale questione: se infatti l'antichità della cappella di Santa Maria ci fa pensare ad una più antica origine del percorso in sponda sinistra, quale spiegazione allora dare al toponimo già medievale di Ferrera vecchia? Un punto è tuttavia chiaro: nel XVII secolo la strada non entrava in Ferrera, come fa attualmente, sulla sponda destra del Cenischia. In un punto imprecisato, a meno di un chilometro a valle dell'abitato di Ferrera e comunque più in alto di Ferrera Vecchia, la strada - infatti - riprendeva il percorso in sponda sinistra, attraversando il Cenischia· su un ponte detto del Milanese, per proseguire quindi verso l'abitato.

All'interno della Ferrera, che ricordiamo svilupparsi su entrambe le sponde del Cenischia, si trovavano già allora tre opere di attraversamento: abbiamo infatti menzione nel 1622 del cosiddetto Ponte del Mezo , Tramite questi, la strada attraversava nuovamente il corso d 'acqua e, passando innanzi alla cappella di Santa Barbara, lasciava l'abitato e si inoltrava verso il colle,

Il percorso - mantenendosi su sponda destra - risaliva le pendici sino a raggiungere i punti obbligati di passaggio di Ponte Sutto ed il -successivo di Pietra Stretta, per inoltrarsi poi

nima, la si deve a monsignor S. Savi. Inoltre in Val Susa Antica, vol. II, di N. BARTOLOMASI, Pinerolo 1985, alle didascalie delle illustrazioni n. 59 e 60, come alle pp. 505-507, vengono avanzate delle pertinenti congetture a riguardo della possibilità che tale sito fosse già nell'antichità un luogo di culto. (16) A.S .T., Sez. Riunite, Sez. III, Visite per Strade, op. d t . , Testimonia/i di visita di Giulio Cesare Del/i Gioanni duca! notaio, del 30 marzo 1622.

24

7. FERRERA, cappella di San Pan· crazio. Lungo il percorso in riva si· nistra dd Cenisrhia.

8. FERRERA, la Pt'm Becua. Stori· co punto di confine tra Ferrera e Novalesa.

9. FERRERA VECCHIA. Resti del pilone intitolato n San Lorenzo.

10 . FERRERA. Ingresso nel paese, su sponda sinistra, secondo il percorso utilizzato sino al 1749.

25

26

nella piana d-i San Nicolao. Il tragitto successivo non ci è noto con precisione, ma alcuni punti fermi del percorso, quali le cappelle di San Nicolao e di San Maurizio (17), ce lo delineano posizionato sul lato meridionale della piana; dovevano perciò sussistere tre ponti su altrettanti torrenti immissari di destra del Cenischia, uno di questi denominato nel 1622 come Ponte di Maut. È inoltre da ricordare che la cappella di San Maurizio segnava il limite amministrativo tra Savoia e Piemonte (18). Da qui iniziavano le temute "Scale" che, con ripidi tornanti sovrastati dalla montagna della Scala - che come si ricordava: . . . è quella che cagiona la perniciosa va/anca in tempo d'inverno e di primavera . . . (!') - risalivano alla Gran Croce.

In quest'ultima parte di strada si intervenne nel 1711 modificando il tracciato: la dizione di cammino nova delle Scale identificò sino al 1752 questo nuovo percorso. Ma sino ai grandi interventi svoltisi in t<lle data è probabile che sussistettero sulle Scale due percorsi tra di loro alternativi: sia il citato "cammino novo" che il precedente, Tale coesistenza ci è documentata in modo particolare da due disegni: in primo luogo nella mappa del comune di Lanslebourg del "Cadastre Sarde" del 1728-1729 (tav. XVI); opera quanto mai dettagliata che permette di effettuare una precisa ricostruzione, sia stradale che ambientale, della piana del Moncenisio. L'ulteriore è un disegno riproducente lo stato dei trinceramenti della piana di San Nicolao nel 1743 (20), in cui è documentato schematicamente il percorso stradale dalla Ferrera sino alla Gran Croce (tav. XVII),

(17} A riguardo delle suddette cappelle si veda il capitolo XI. (18) Si veda sempre a riguardo il capitolo XI. L-

a cappella di San Maurizio segnava inoltre il limite di competenza per la manutenzione della strada; nel tratto sottostante spettava all'intendenza di Susa e di ripiego alle comunità della Val Cenischia, mentre il tratto delle Scale, come il restante del percorso sul Moncenisio e la discesa in Mariana, spettava all'intendenza di Saint Jean de Maurienne, e perciò alla comunità di Lanslebourg. Nel corso dei favori intrapresisi - come vedremo - nel1752, il limite di competenza non venne rispettato; la responsabilità dei lavori, vista forse la globalità dell'intervento effettuato sul versante piemontese, venne infatti assolta totalmente dall'intendente di Susa Bongino.

(19) La pericolosità del sito cagionava spesso un tributo di vite umane. In una relazione di visita del 1752 (si vedano i riferimenti in testo della nota 42) si riportava: . . . ivi sono stati sepolti come si è allegato da dette persone, due uomini stati uccisi in esso sitto nella scorsa pdmavera della va/anca caduta dal detto colle della Rossa, vedendosi per tale effetto ivi piantata una croce di legno bianco . . . . (10) U n ulteriore e non secondario aspetto legato alle vie di transito sul Moncenisio è stata da sempre l'esistenza di opere di difesa a protezio

.ne e blOcco del colle. Trattare di'queste, come pure dei risvolti di storia militare

inerenti al transito, ci porterebbe ben lungi dai problemi sinora trattati; diamo perciò solo una descrizione di quali erano le difese del Moncenisio in periodo settecentesco. Tali opere, rimaste sinora nell'obblio, si reputavano totalmente scomparse; ma nel corso delle ricognizioni, effettuate per rinvenire le parti della strada reale tuttora esistenti, abbiamo avuto occasione di riscoprire vestigia del trinceramento delle Combasse. Tali opere sono state al centro di uno studio già pubblicato, del quale riportiamo uno stralcio:

. . . Nel 1 709 nel corso delle guerre di Successione di Spagna, sotto la direzione de!l'iugegnere Antonio Bertola, venne fortificata la stretta della valle tra la Finestra d'Arpone ed il Paradiso, sviluppando maggjonnente le difese sul versante destro in posizione di comando sulla piana di San Nicolao. La prima linea di difesa, apprestata sulle alture prospicenti la piana, era fonnata,dalsusseguirsi di tre ridotte, dcordate come ridotta di "San Nicolao", citata anche come forte, "Inferiore di San George" e "Superiore di San George". Alfèspa!le della ridotta di San Nicolao si trovava il trinceramento con corpo di guardia della "Bmriera", opera posta a cavaliere della strada reale in funzione di diretto controllo del transito sulla stessa. Il !tinceramento continuava inoltre al di là del Cenischia, risalendo per un tratto sul versante opposto della valle. La seconda linea della difesa si snodava sulle pendici dell'Arpone con i trinceramenti delle "Combasse"; tale opera venne ampliata tra il febbraio e l'aprile del 1 743, in condizioni ambientali proibitive, con la realizza:done nella parte supedore di rma ridotta quale punto di forza.

Nella parte inferiore questa seconda linea si raddoppiava nei trinceramenti di Peccare/, fortilizio posto in posizione

27

La mappa del comune di Lanslebourg venne già citata e schematizzata dal Lavis Trafford in La montagne du Cenis (21), che, basandosi su di essa, scriveva: . . . L 'Echel!e ou Grand Scala proprement dite consistait, ainsi que Ùl Mappe de 17 30 le m o n tre cklirement, e n qua tre grands Ùlcets d'environ 120, 120, 170 e 26 mètres respectivement plus une "anivée " d'une quarantaine de mètres. Toutefois une serie de quatorze <<lraverses» ou «rampes» pennettait aux piéttons de raccourcir le tra jet entre le débout du troisième et la fine du qua trieme la c et. . . . Ma le "quatorze «traverseS>> ou «rampes»" identificate dal Lavis Trafford quale scorciatoia, erano in realtà il tracciato che venne abbandonato nel 1 7 1 1 . Infatti nel disegno riproducente il teatro degli scontri svoltisi sul Passo di Susa nel 1629 (tav. XIV) le Scale vengono rappresentate come un percorso caratterizzato dal susseguirsi di tornanti, a fianco, ma non nelle immediate vicinanze, delle cascate formate dal Cenischia; con un andamento simile a quello della suddetta scorciatoia. Ritornando ancora alla mappa catastale è da rimarcare che il tracciato segnato come principale, che si avvicinava al corso del Cenischia, è verosimilmente il citato cammi· no nova delle Scale.

L'ulteriore disegno del 1743 riporta una situazione pressochè analoga, l'unica differenza che sussiste è lo scambio di livello d'importanza dei due percorsi: quello maggiore è segnato come minore e viceversa. Tale è da ritenersi o un errore di segnatura, o una situazione momentanea derivata dagli eventi bellici; infatti nel 1 752 il percorso citato come principale era quello che si avvicinava al Cenischia.

Ricordiamo che, in questo volume, l'Inserto II è espressamente dedicato alla riproduzione ed al commento tecnico delle fonti iconografiche sopra citate, e di altre ancora relative alla viabilità nella zona delle Scale. Ad esso facciamo pertanto riferimento per ogni ulteriore approfondimento.

.

5 . GLI INTERVENTI DEL 1749 NELLA PARTE ALTA DEL PERCORSO.

I documenti che abbiamo sinora citato, riferiti a tutto il XVII secolo ed agli inizi del successivo, ci parlano di una continua piccola manutenzione della strada, fatta a carico delle comunità che essa attraversa: si tratta quasi esclusivamente di rimuovere le pietre ed i massi cadutivi e riparare i danni cagionati dalle acque di superficie.

di comando sulla strada reale. Risalendo in quota,. a protezione della cresta dell'Arpone, si trovava ancora il duplice ttinceramento della ''Rocca Negra " ricordato a11che come del Ciannena. Tale opera terminava da un lato in con'ispondenza del /aghetto omonimo, mentre l'estremo opposto sì chiudeva con una ridotta. Discendendo a valle un ulteriore punto di controllo sulla strada reale si aveva all'altezza del "Ponte Nuovo" (*). Il ponte era protetto da un c01po di guardia, mentre in con'ispondenza d'esso sttl versante opposto si trovava il trinceramento con c01po di guardia de!l.<l "Bottigliera " ci!flto anche come del "Paradiso ". Tale fortilizio controllm'a inoltre il percorso che dall'altura del Para,

diso scendeva verso la Ferrera. Il sistema difensivo completato da vari cmpo di guardia come quello delle "Grange Bianche" tendendo alla Ferrera, venne costrttito in a/erme sue parti con funzione diretta di controllo e di blocco della strada reale, onde impedire ad tm eventuale aggressore l'agevole discesa nella sottostante valle· . .

P. G. CORINO, L'attacco spag�wlo dell'Arpone e i ltÙlCeramenti settecenteschi del Moncenisio, La Valwsa, n . 37, Susa 1985.

(*) Il Patite Nuovo sovraccitato, come il similare Ponte di Bottigliera, non erano che attraversamenti secondari che mettevano in collegamento la strada reale con un percorso minore, posto sulla sponda sinistra, che saliva dalla Ferrera sino al l?aradiso. (21) M.A. DE LAVIS TRAFFORD, La montagne du Cenis, SaintJean de Maurienne 1954. È da annotare che tale studio del Lavis Trafford risulta, pur nei suoi limiti editoriali, maggiormente approfondito sul versante francese che su quello piemontese.

28

1 1 . FERRERA, cappella di Sa11ta Barbam. J\ll'esrremirà occidenwlc dell'abitato.

12. PIANA DI SAN NICOLAO. J\ll'estremità orient�le del pianoro, sulle pcndici dell'Arpone, vestigia dei trinceramenti settecenteschi delle Combasse.

13. FERRERA. Tratto della strada reale costruito nel 1749, su sponda destra del Cenischia.

14. FERRERA. Caratteristico edificio, nel centro del paçse, n stretto portico aggettante verso il Ceni· schia; sullo sfondo la parrocchiale di San Giorgio.

" 29

3 0

I primi lavori significativi sul percorso, di cui abbiamo dettagliata notizia, risalgono al 1 749, anno in cui venne completato l' itinerario - interamente su sponda destra - che por

' tava alla Ferrera: veniva cosl abbandonato il ponte del Milanese ed il residuo tratto di percorso su sponda sinistra. Tali lavori furono decisi dall'allora intendente della Provincia di Susa, il conte Nicolis di Brandizzo (22); là relazione che conserviamo sui lavori venne però redatta nel 175 1 del suo successore (23), il Bongino, che vedremo in seguito impegnato nell'organizzazione del rifacimento dell'intero percorso stradale.

Il Bongino spiega che il motivo principale dello spostamento della strada dalla sponda sinistra a quella destra, nel tratto terminale sotto la Ferrera, è dovuto alle frequenti e pericolose valanghe che si distaccavano dal monte Lamet. Proprio nei primi mesi del 1749 una valanga aveva, in questo sito, travolto un gruppo di soldati in marcia.

A dirigere i lavori per il nuovo tratto stradale era stato chiamato il misuratore Pietro Antonio Benedetto (24), che, come vedremo, sarà poi attivissimo nei lavori del 1752. In data 25 e 27 settembre 1749 venne dato ordine ai comuni di Venaus, Novalesa e Ferrera per l'esecuzione dei lavori. Questi furono eseguiti con notevole t·apidità, tanto che le tre comunità interessate potevano presentare il rendiconto finale dei lavori già il 6 novembre dello stesso anno, per un importo di lire 259 . 13.6; somma che, paragonata alle spese che verranno sostenute tre anni dopo per la formaziol)e della "nuova strada", è da ritenersi modesta.

Da notare che, dopo i lavori eseguiti nel 1 749, la strada reale entrava in Ferrera sulla sponda destra, ma subito dopo - con un ponte posto nel sito di quello tuttora esistente, ricostruito in data recente dall'E .N.E.L. - tornava al vecchio percorso in sponda sinistra. Un altro po�te - sito più a monte - riportava nuovamente la strada sulla destra. Questo doppio attraversamento era indubbiamente funzionale per la conservazione di equilibri economici da tempo radicati nell'economia locale; consentiva inoltre di evitare il caratteristico edificio, a stretto portico aggettante verso il fiume, tuttora esistente.

6. GLI INTERVENTI DEL 1752 E LA "NuOVA STRADA".

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, con la m'età del '700 il problema della stra

da del Moncenisio viene affrontato con un'ottica nuova, attenta non solo alle esigenze di manutenzione spicciola, ma anche a lavori di più ampio respiro. L'arrivo del nuovo intendente della provincia, Bongino, ed il suo rapporto di collaborazione con il misuratore Benedetto crearono le basi per. un importante sistema di lavori stradali, destinati a modellare per mezzo secolo - fino ai grandi lavori napoleonici - la viabilità per il Moncenisio.

(22) Nicolis di Br'andizzo Bonaventura Ignazio, conte di (1720-1776). Dottore in legge, intendente di Susa dal 4 maggio 1746 sino al dicembre 1749; in seguito intendente a Cuneo e successivamente ad Alessandria ed infine nel 1773 nomina ad intendente generale della Reni Casa con titolo di maggiordomo.

'

(2J) A.S.T., Sez. Riunite, Ufficio Generale delle Finarlze, Prima Archiviazione, Ponti e Stmde, m. 4 n. 4 Informali�a, cbe l'intendente sottoscritto ba l'onore di trasmettere a/I'Uf/hio Generale delle Regie Finanze sovra t'esposto da Ptetro Caffo della Ferrera . . . in data 7 aprile 1751.

(24) Benedetto Pietro Antonio, nato a Camburzano alla fine del XVII secolo. Dal 1723 qllale misuratore ed estimatore applicato ai lavori dell'Intendenza Generale delle Fabbriche e Fortificazioni. Con la Patente del 15 aprile 1744 per la singolare integri/d con altrettanto zelo ed attenzione ottenne la nomina a misuratore cd estimatore

_ generale delle fortificazioni e fabbriche. Con la Patente del 28 aprile 1780 staqte l'età sua pitì che ottuagenaria

gh venne accordata la giubilazione accompagnata da u11 annuo trattenimento di lire 6ÒO di Piemonte per godeme a casa ma durante la di lui vita.

3 1

L'occasione che,originò tali lavori furono i danni causati dall'alluvione che colpì la val Cenischia nell'autunno del 1 7 5 1 {"). Conserviamo una minuta ed interessante descrizione dei lavori intrapresi, che si sviluppa in circa 50 lettere, ora conservate all'Archivio di Stato di Torino (26) , che l'intendente Bongino, o il suo vice Balegno (27), inviarono al conte di Saint Laurent, ministro e segretario di stato per gli affari interni (28) .

L 'alluvione ed i primi progetti.

Subito dopo l'alluvione, rilevati i gravi danni e - in particolare - l'asportazione di tutti i ponti lungo la strada, il Bongino prende immediati provvedimenti, ed invia a compiere un sopraluogo il misuratore Benedetto ed il suo collega Santus Rusca (29) . I due tecnici, in data 23 ottobre 175 1 , ci danno relazione della loro visita e dei provvedimenti da loro proposti per risolvere definitivamente il problema della viabilità per il Moncenisio. Il Benedetto ed il Rusca propongono una serie di lavori da eseguirsi così articolati:

rifacimento del ponte sul Claretto e nuova sistemazione dell'ingresso in Novalesa (spesa lire 1 .600); sistemazione della strada tra Novalesa ed il confine di Venaus, per evitare che essa diventi alveo del Marderello (spesa lire 1 .380); rifacimento della strada nel tratto tra il ponte dell'Esclosa ed il ponte della Brusà (spesa lire 1 .450);

(H) L'alluvione del 1751 non fu che una delle varie inondazioni che periodicamente si abbatterono sulla val di Susa, cagionando devastazioni e notevoli danni; imputabili senza alcun dubbio alla furia degli elementi, ma che l'incuria degli uomini, specie in date a noi vicine, sembra a volte voler quasi agevolare.

In precedenza al l751 si ha notizia di altre notabili escrescenze, che si riversarono cagionando distruzio?i sulla val di Susa ed in specie nell'area interessata dal nostro studio, rispettivamente nel 1698, 1714 e 1728. E da ricordare che l'alluvione occorsa in quest'ultima data fu forse la più devastante della storia valsusina; sulla sua azione in alcuni altri si ti della valle si sono già soffermati in passato alcuni studiosi di storia locale, quali Bogge, Patria e Roddi.

In una supplica della comunità di Venaus del 15 maggio 1752 (A. S. T .. , Sez. Riunite, Prima Archiviazione, Acque ed edifici d'esse, m. 4 n. 11) - a riguardo dei danni patiti nel corso dell'alluvione del 175 1 - si riportava . . . sul Principio d'ottobre or scaduto talmente ingrossito il tmrente Cinischia col profluvio, - ed escrescenza di tanti rivi in esso . . . che non solo abbia affatto esportati li ponti esistenti sovra il medesimo tmrenie, cioè quello della Bmsà sulla strada reale, e l'altro detto del Sclosa sulla strada tendente da detto luogo alla Novalesa senza, ed eziando le stesse tipe . . . .

Mentre a riguardo delle condizioni della strada reale il Bongino, già il 28 ottobre 1751, così scriveva . . . esso torrente aveva di longa in longa del detto cammino fatti diversi scavamenti della profondiM sino a quattro piedi liprandi . . . cioè drca.sui 2 metri, e come puntualizzava il 14 novembre: . . . la strada oggidi provvisoriamente pratticata altro non è se non se in buona parte l'alveo del torrente Sinischia.: . . (26) A.S.T., Sez. di Corte, Materie Economiche, Vetture Pubbliche, m . 1 n. 4 Lettere e memorie riguardanti la nuova strada da Susa alla Novalesa per Venaus e per la Scala di Moncenisio - 1 752. I documenti che si citano nel testo senza riferimenti archivistici appartengono tutti alla succitata raccolta.

(27) Balegno Carlo Felice, avvocato. Sino al ·1741 ebbe in Susa l'incarico di vice giudice. Il 30 agosto di quell'anno ottenne la nomina a luogotenente dell'intendente della provincia di Susa, mantenendo pur sempre l 'incarico precedente. (28) Saint Laurent Vittorio Amedeo, conte di, ministro e primo segretario di stato per gli affari interni di Sua Maestà.

(29) Santus Rusca Giovanni, regio misuratore. Di origine cuneese, fu "imprenditore delle tappe" prima ai lavori della Cittadella di Alessandria, e poi con simile incarico al forte di Exilles. In tale località sposò nel 1729 Caterina Seha, figlia del chirurgo del forte. Dalla coppia nacquero quattro figli, il secondogenito Giovanni Angelo Santo Rusca fu un valente architetto che operò particolarmente in valle.

32

15. VENAUS. Le pendici della Brusii, viste dalla regione dci Vcr· netti.

16. VENAUS. Antica edicola inti· tolata a San Pietro, all'estremità oricnt:1le del paese.

3 3

ricostruzione del ponte della Brusà a due archi in pietra da taglio (spesa lire 4 .000) (30); spostamento più a monte della strada nel tratto della piana di Venaus (spesa lire 1 . 800); nuovo ponte alla Cornà (spesa lire 200); nel territorio di Susa, diversi miglioramenti viari, fino al ponte di San Rocco (spesa lire 1 .330).