pengaruh gel ekstrak kulit buah delima - Universitas Brawijaya

-

Upload

khangminh22 -

Category

Documents

-

view

3 -

download

0

Transcript of pengaruh gel ekstrak kulit buah delima - Universitas Brawijaya

i

PENGARUH GEL EKSTRAK KULIT BUAH DELIMA

(Punica granatum L.) TERHADAP JUMLAH SEL LIMFOSIT PADA

PROSES PENYEMBUHAN ULKUS TRAUMATIK TIKUS PUTIH (Rattus

norvegicus) YANG DIINDUKSI PANAS

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran Gigi

Oleh :

Audry Theavasthy

NIM. 145070401111036

PROGRAM STUDI SARJANA KEDOKTERAN GIGI

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2018

ii

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH GEL EKSTRAK KULIT BUAH DELIMA (Punica granatum L.)

TERHADAP JUMLAH SEL LIMFOSIT PADA PROSES PENYEMBUHAN ULKUS

TRAUMATIK TIKUS PUTIH (Rattus norvegicus) YANG DIINDUKSI PANAS

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kedokteran Gigi

Telah diuji pada

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Maret 2018

Telah dinyatakan lulus oleh:

Penguji I

drg. Miftakhul Cahyati, Sp.PM

NIP. 197708032010122001

Penguji II/Pembimbing I Penguji III/Pembimbing II

drg. Nenny Prasetyaningrum, M.Ked drg. Robinson Pasaribu, Sp. BM NIK. 2009028129222001 NIP. 197304052000121007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya

drg. R. Setyohadi, MS

NIP. 195802121985031003

iii

IDENTITAS TIM PENGUJI

1. Penguji I

Nama : drg. Miftakhul Cahyati, Sp.PM

NIP/NIK : 197708032010122001

Status : Dosen PNS

Pangkat : Penata Muda Tk.I

Golongan : III/b

Jabatan Akhir : Asisten Ahli

Pendidikan Terakhir : Sp 1

Agama : Islam

Alamat : Sidomakmur No. 52, Kepanjen Malang

2. Penguji II

Nama : drg. Nenny Prasetyaningrum, M.Ked

NIP/NIK : 2009028129222001

Status : Dosen Tetap Non PNS

Pangkat : Penata Muda Tk.I

Golongan : III/b

Pendidikan Terakhir : S2

Agama : Islam

Alamat : Jl. K.H Hasyim Ashari 5c Malang/

Jl, Welirang 10 Malang

3. Penguji III

Nama : drg. Robinson Pasaribu, Sp.BM

NIP/NIK : 197304052000121007

Status : Dosen Luar Biasa

Pangkat : Penata Tk.I

Golongan : III/d

Pendidikan Terakhir : Sp 1

Agama : Kristen

Alamat : Jl. Gambuta Blok B No. 40, Tidar Malang

iv

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Audry Theavasthy

NIM : 145070401111036

Program Studi : Program Studi Sarjana Kedokteran Gigi

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya

menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar

hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain

yang saya akui sebaga tulisan atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari

dapat dibuktikan bahwa skripsi ini adalah jiplakan, maka saya bersedia

menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Malang, 14 Maret 2018

Yang membuat pernyataan,

Audry Theavasthy

NIM. 145070401111036

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Audry Theavasthy

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Kudus, 21 Januari 1997

Status : Belum Menikah

Alamat : Jalan Kertoraharjo No. 67B, Malang

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Nomor HP : 082234457617

Email : [email protected]

Pendidikan Formal :

1. SD 2 Barongan, Dari tahun 2003 - 2008

2. SMP 1 Kudus, Dari tahun 2008 - 2011

3. SMA 1 Kudus, Dari tahun 2011 - 2014

Hormat Saya,

Audry Theavasthy

vi

ABSTRAK

Theavasthy, Audry. 2018. Pengaruh Gel Ekstrak Kulit Buah Delima (Punica granatum L.) Terhadap Jumlah Sel Limfosit Pada Proses Penyembuhan Ulkus Traumatik Tikus Putih (Rattus norvegicus) Yang Diinduksi Panas. Skripsi, Fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Brawijaya. Pembimbing: (I) drg. Nenny Prasetyaningrum, M.Ked (II) drg. Robinson Pasaribu, Sp. BM

Ulkus traumatik merupakan lesi di rongga mulut yang sering dijumpai. Triamcinolone acetonide 0.1% merupakan obat untuk mengobati ulkus, dalam penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan kandidiasis oral. Gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) mengandung ellagic acid dan flavonoid yang dapat meningkatkan aktivitas limfosit sehingga mempercepat penyembuhan ulkus. Jenis penelitian ini menggunakan eksperimental Post Test Only Randomized Control Grup Design untuk mengetahui pengaruh gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas. Sampel 27 tikus dibagi menjadi 9 kelompok dengan 3 time series, yaitu kelompok tanpa perlakuan (K(-)), kelompok yang diaplikasikan Triamcinolone acetonide 0.1% (K(+)) dan kelompok yang diaplikasikan gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.). Sampel dipilih dengan teknik Simple Random Sampling. Variabel yang diteliti adalah sel limfosit pada mukosa labial tikus putih (Rattus norvegicus) dari sediaan HPA dengan pengecatan HE. Data penelitian dianalisis dengan uji One Way Analysis of Variant (ANOVA), didapatkan hasil perbedaan yang signifikan antar kelompok dengan nilai signifikan sebesar p=0.000 (p<0.05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) berpengaruh terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas.

Kata kunci: kulit buah delima (Punica granatum L.), limfosit, ulkus traumatik

vii

ABSTRACT

Theavasthy, Audry. 2018. The Effectivity of Gel Extract Pomegranate Peel (Punica granatum L.) to The Number of Lymphocyte on The Healing Process of Traumatic Ulcer of White Rat (Rattus norvegicus) which Heat Induced. Thesis, Faculty of Dentistry, Brawijaya University. Advisors: (I) drg. Nenny Prasetyaningrum, M.Ked (II) drg. Robinson Pasaribu, Sp. BM

Traumatic ulcers are lesions of the oral cavity that are commonly encountered. Triamcinolone acetonide 0.1% is drug to treat ulcers, but in long-term use may lead to oral candidiasis. Pomegranate peel extract gel (Punica granatum L.) contains ellagic acid and flavonoids that can increase lymphocyte activity so as to accelerate ulcer healing. The research used experimental Post Test Only Randomized Control Group Design to know the effect of pomegranate peel extract gel (Punica granatum L.) to the number of lymphocytes in the healing process of traumatic ulcer of white rat (Rattus norvegicus) which heat induced. The sample of 27 rats was divided into 9 groups with 3 time series, which is the untreated treatment group (K (-)), the group was applied Triamcinolone acetonide 0.1% (K (+)) and the group was applied pomegranate peel extract gel (Punica granatum L. ). The sample were selected using Simple Random Sampling technique. The variables studied were lymphocyte cells in labial mucosa of white rat (Rattus norvegicus) from HPA preparation with HE staining. Research data was analyzed by One Way Analysis of Variant (ANOVA) test, there were significant differences between groups with significant value of p = 0.000 (p <0.05). The conclusions of this study are pomegranate peel extract gel (Punica granatum L.) takes effect on the number of lymphocytes in the healing process of traumatic ulcer in white rat (Rattus norvegicus) which induced heat.

Keyword: pomegranate peel (Punica granatum L.), lymphocyte, traumatic ulcers

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, hidayah, dan

inayah-Nya yang tak terhingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan

skripsi yang berjudul “Pengaruh Gel Ekstrak Kulit Buah Delima (Punica granatum

L.) Terhadap Jumlah Sel Limfosit Pada Proses Penyembuhan Ulkus Traumatik

Tikus Putih (Rattus norvegicus) Yang Diinduksi Panas”.

Begitu banyak dukungan dan perhatian yang penulis dapatkan selama

penyusunan skripsi ini sehingga hambatan dan kesukaran dapat dilalui. Oleh

karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dan

penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. drg. Setyohadi, M.S selaku Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas

Brawijaya Malang.

2. drg. Kartika Andari Wulan Sp. Pros selaku Ketua Program Studi Sarjana

Kedokteran Gigi Universitas Brawijaya.

3. drg. Nenny Prasetyaningrum, M.Ked sebagai pembimbing pertama yang

telah memberikan bimbingan, masukan, dan semangat sehingga penulis

dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

4. drg. Robinson Pasaribu, Sp.BM sebagai pembimbing kedua yang telah

memberikan bimbingan, masukan, dan semangat sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

5. drg. Miftakhul Cahyati, Sp.PM sebagai penguji sidang skripsi yang telah

memberikan masukan, saran dan semangat sehingga penulis dapat

menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

ix

6. Secara khusus penghargaan terimakasih yang tak terhingga kepada papa

Handoyo, mama Toni Ambar Krismayanti, dan Muhammad Mahdi

Bramasta tercinta atas segala doa, perhatian, dukungan baik secara moril

dan materil yang selalu diberikan untuk penulis.

7. Muhammad Zaqi Zakaria yang selalu memberi semangat, mendoakan

dan membantu banyak hal bagi penulis hingga penyelesaian skripsi ini

berjalan lancar.

8. Sahabat-sahabat terbaik (Azizah dan Anna) yang selalu mendukung,

semoga sukses bareng ya.

9. Teman satu kelompok (Elsa, Dyan, Anisa) dalam pembuatan skripsi yang

membantu banyak hal semoga bisa sukses bareng ya.

10. Teman-teman FKG angkatan 2014 dan seluruh keluarga besar FKG

beserta seluruh pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu per satu

yang telah mendoakan, mendukung, dan membantu kelancaran

penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca

sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap

semoga tulisan ini bermanfaat baik bagi penulis maupun bagi pembaca.

Malang, 14 Maret 2018

Penulis

x

DAFTAR ISI

Halaman Judul .....………..………..……………….…………………….………….. i

Halaman Persetujuan…………..……………………………….…………..……….. ii

Kata Pengantar……………………………………………………………………….. iii

Abstrak ….……………..………………………………………………………….…… v

Abstract ….…………………………………………………………………………… vi

Daftar Isi ..………………....…….…………………………………………………… vii

Daftar Gambar .………….…………………………………………………………… xi

Daftar Tabel .……………………………………………………………………….… xii

Daftar Lampiran …………………………….……………………………..……..… xiii

Daftar Singkatan …………………...……….…………………………....……...… xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang……………………………….………………………….. 1

1.2 Rumusan Masalah……………………………………………………… 3

1.3 Tujuan Penelitian….……………………………………………………. 4

1.3.1 Tujuan Umum …………………………………………………… 4

1.3.2 Tujuan Khusus ………………………………………………..… 4

1.4 Manfaat Penelitian………..………………………………….…….....… 5

1.4.1 Manfaat Akademik ...................................................................... 5

1.4.2 Manfaat Umum ............................................................................ 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ulkus Traumatik ………..................................................................... 6

2.1.1 Definisi ………………..…….…..………………….......................... 6

2.1.2 Etiologi ……….……...................................................................... 6

2.1.3 Insidensi ……………………….………………………...….....……. 7

2.1.4 Gambaran Klinis ….……...………….…..…………..…….….…..... 8

2.2 Penyembuhan Luka …….……………..………………...……….......… 8

2.2.1 Definisi ….………………………...…………..….……….….….…… 8

2.2.2 Proses Penyembuhan Luka ......................................................... 9

2.3 Limfosit …………………….............................................................. 13

xi

2.4 Delima ….…………………............................................................... 16

2.4.1 Taksonomi ….………...…………….…..……..….…..….….….…… 17

2.4.2 Morfologi ..................................................................................... 18

2.4.3 Kandungan dan komposisi ………..….………………...…..…….. 19

2.4.3.1 Tanin ………………………………...….……………...….….…... 20

2.4.3.2 Flavonoid ……………………………….……..………….….….... 22

2.5 Triamcinolone acetonid 0.1% …………........................................... 23

2.6 Tikus Putih (Rattus norvegicus) .……….......................................... 25

BAB III KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1 Kerangka Konsep …………………………..……………………….. 27

3.2 Hipotesis Penelitian ……………………..…………………………… 28

BAB IV METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan dan Desain Penelitian …........................................ 29

4.2 Sampel Penelitian…................................................................... 30

4.2.1 Jumlah Sampel Penelitian ....................................................... 30

4.2.2 Kriteria Sampel Penelitian ....................................................... 31

4.3 Variabel Penelitian .................................................................... 32

4.3.1 Variabel Bebas .…….……..…………………..……………..…. 32

4.3.2 Variabel Terikat ….....………………….…………....……...…... 32

4.3.3 Variabel Kontrol ..….………………………………..……............. 32

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian ..................................................... 32

4.5 Bahan dan Alat/Instrumen Penelitian ........................................ 33

4.5.1 Perawatan dan pembuatan Makanan Hewan Coba................. 33

4.5.2 Bahan dan Alat untuk Membuat Ulserasi ................................ 33

4.5.3 Bahan dan Alat Pembuatan Ekstrak Kulit Delima.................... 33

4.5.4 Bahan dan Alat Pembuatan Gel Ekstrak Kulit Delima.............. 33

4.5.5 Bahan dan Alat Perlakuan……..……..……............................... 34

4.5.6 Bahan dan Alat Pengambilan & Pembuatan Preparat ............ 34

4.6 Definisi Operasional ................................................................... 34

4.6.1 Gel Ekstrak Kulit Buah Delima …………….…...……….……… 34

4.6.2 Ulkus Traumatik ………..………..…..…………..…..…………… 35

4.6.3 Jumlah Sel Limfosit …………….………...………...…….….…… 35

xii

4.7 Prosedur Penelitian/Pengumpulan Data .................................... 35

4.7.1 Kelaikan Etik …….…….……………..…………….……….…..... 35

4.7.2 Alur Penelitian ………….……..…………………………..….…... 36

4.7.3 Pembuatan Ekstrak Kulit Buah Delima …....………..………..... 36

4.7.4 Pembuatan Gel Ekstrak Kulit Buah Delima ……..………....….. 37

4.7.5 Pembuatan Ulkus Traumatik ….…..………..…….………....….. 39

4.7.6 Pengaplikasian Gel Ekstrak Kulit Buah Delima …..….…....….. 39

4.7.7 Pembedahan Hewan Coba ….…………….……….…..……….. 39

4.7.8 Sanitasi Hewan Coba .……...………….………..………….….... 40

4.7.9 Pembuatan Preparat ….………….……....…….………….……. 40

4.7.10 Penghitungan Jumlah Limfosit ..……..……………………...….. 41

4.7.11 Kerangka Operasional Penelitian …….….………………….….. 42

4.8 Analisis Data................................................................................ 43

BAB V HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

5.1 Hasil Penelitian……………..……………………..…………………. 44

5.2 Analisis Data…………………………..…………..…………………. 48

5.2.1 Uji Normalitas Data…… ….….…….…………………......……… 48

5.2.2 Uji Homogenitas Ragam …….………………………..………..… 49

5.2.3 Uji One Way ANOVA (Analysis of Varian) ….…………..……… 50

5.2.4Uji Post Hoc Tukey HSD …….……..…..………….………..……… 51

BAB VI PEMBAHASAN ……………….………………..………………………..… 53

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN ………...……………..………….……..….. 59

7.1 Kesimpulan……………………….……………………….……….… 59

7.2 Saran………………………..….………………………………....….. 59

Daftar Pustaka………………………………………………………….…….………. 61

Lampiran ………..…………………..………………………………….…….………. 65

xiii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Ulkus Traumatik ……………………..………………..………….......... 6

Gambar 2.2 Fase Penyembuhan Luka …….…………….……............................. 9

Gambar 2.3 Gambaran Sel Limfosit dengan Pewarnaan HE .………………….. 13

Gambar 2.4 Buah, Pohon, dan Bunga Delima Putih..…………..………….......... 18

Gambar 2.5 Struktur Kimia Ellagic Acid ………………………............................. 22

Gambar 2.6 Struktur Kimia Flavonoid .…………………………………………….. 23

Gambar 2.7 Tikus Putih (Rattus norvegicus) Galur Wistar ……………….…….. 25

Gambar 4.1 Kerangka Desain Penelitian …………...…………………………….. 29

Gambar 4.2 Kerangka Operasional Penelitian ……………..…………………….. 42

Gambar 5.1 Gambaran limfosit pada preparat hari ke-3 ………….…………….. 45

Gambar 5.2 Gambaran limfosit pada preparat hari ke-5 ………….…………….. 46

Gambar 5.3 Gambaran limfosit pada preparat hari ke-7 ………….…………….. 47

Gambar 5.4 Diagram rerata jumlah limfosit tikus putih ………….………...…….. 47

xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Sel Darah Putih Manusia …….….……………………….…14

Tabel 2.2 Kandungan Masing-Masing Bagian Dari Delima .…….…..………… 19

Tabel 4.1 Formula Sediaan Gel Ekstrak Kulit Buah Delima .…….….………….. 38

Tabel 5.1 Rata-rata Jumlah Limfosit Tikus Putih .…….….………………………. 46

Tabel 5.2 Uji Normalitas .…….….……………………………………………….….. 49

Tabel 5.3 Uji Homogenitas Ragam .…….….………………………………………. 49

Tabel 5.4 Uji One Way ANOVA .…….….………………………………….……….. 50

Tabel 5.5 Uji Post Hoc Tukey HSD .…….….…………………………………….… 51

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ulkus pada rongga mulut atau orang awam biasa menyebutnya sariawan,

merupakan penyakit di rongga mulut yang sering di jumpai. Ulkus traumatik

diartikan sebagai suatu kelainan yang berbentuk ulser pada mukosa rongga

mulut yang disebabkan oleh adanya trauma (Regezi et al., 2012). Gambaran

klinis pada ulkus traumatik dapat berupa ulkus dengan dasar kekuningan, tepi

yang berwarna merah, tanpa indurasi dan disertai dengan rasa sakit Tepi yang

berwarna merah pada lesi ulkus merupakan tanda terjadinya inflamasi. Pada

keadaan yang terjadi kerusakan jaringan, mekanisme tubuh akan mengupayakan

mengembalikan komponen-komponen jaringan yang rusak tersebut dengan

membentuk struktur baru dan fungsional sama dengan keadaan sebelumnya

(Cawson et.al., 2008).

Penyembuhan luka adalah proses penggantian jaringan yang rusak atau

mati oleh jaringan baru yang sehat yang terjadi melalui interaksi bermacam-

macam sel yang berbeda dengan mediator maktriks ekstraseluler, normalnya

terjadi dalam waktu 7-21 hari. Proses penyembuhan dibagi kedalam 3 fase yaitu

fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase maturasi. Fase inflamasi terjadi setelah

perlukaan sampai hari ke-3 atau ke-5 setelah terjadi perlukaan jaringan, dalam

fase inflamasi terdapat berbagai sel radang salah satunya sel limfosit (Kim et al.,

2013).

Peran limfosit adalah melepaskan limfokin yang sangat berpengaruh

pada proses inflamasi. Limfokin mempengaruhi agregasi dan kemotaksis

2

makrofag dalam proses penyembuhan luka (Robbins et.al., 2013). Limfosit akan

bermigrasi ke daerah luka pada hari ke-3, kemudian jumlahnya akan memuncak

di hari ke-5, dan pada hari ketujuh limfosit mengalami penurunan (Miksusanti,

2010). Fase inflamasi berakhir ditandai dengan menurunnya jumlah sel inflamasi

kemudian dilanjutkan fase proliferasi dan remodeling (Sugiaman, 2011; Primatika

et al., 2010).

Ulkus traumatik biasanya dapat hilang dalam beberapa hari jika

penyebabnya dihilangkan, namun jika trauma terjadi secara berulang dan tidak

diatasi, maka ulkus akan bertambah parah dan berkembang hingga bisa

berakibat terjadinya hiperplasia atau hiperkeratosis mukosa. Resiko ini tentu tidak

dapat disepelekan (Regezi et al., 2012). Saat ini penanganan ulkus traumatik

dengan menggunakan obat kortikosteroid topikal yaitu Triamcinolone acetonide

0,1% namun obat ini memiliki efek samping lokal pada kulit berupa atrofi,

purpura, hipersensitifitas dan kandidiasis oral (Rebel, 2010; Siebelt et.al., 2015).

Dengan pertimbangan resiko pada ullkus traumatik dan efek samping

Triamcinolone acetonide 0,1% maka salah satu alternatif pengobatan yang

mampu mengatasi ulkus traumatik secara aman dan memiliki efek samping

minimal adalah dengan menggunakan bahan alami. Seperti yang diketahui

belakangan ini masyarakat cenderung untuk menggunakan bahan alami yang

digunakan sebagai obat tradisional karena mudah didapat, biaya yang murah.

Kulit buah delima dapat menjadi alternatif pilihan sebagai obat tradisional untuk

mengobati luka berupa radang pada mukosa. Pada penelitian yang dilakukan

Hernawati (2015) kulit buah delima dapat dimanfaatkan sebagai obat sakit perut

karena cacing, perdarahan seperti wasir, batuk darah, perdarahan rahim, radang

tenggorokan, keputihan (leukorea), dan nyeri lambung. Selain itu pada penelitian

3

Ismail (2012) kulit buah delima mempunyai kandungan polifenol tertinggi yakni

berupa enzim tanin (ellagic acid) dan flavonoid jika dibandingkan buah jeruk,

anggur, cranberry, pir, nanas, apel, peach serta teh hijau. Tanin (Ellagic acid)

dan flavonoid mempunyai peranan yang penting dalam menyembuhkan luka,

yaitu dapat menstimulasi terbentuknya biosintesis kolagen dan menghambat

enzim siklooksigenase dan lipooksigenase pada reaksi inflamasi sehingga

migrasi sel radang (limfosit) pada area radang akan menurun yang

mengakibatkan penyembuhan luka akan semakin cepat (Pratiwi, 2011).

Hal tersebut menjadi alasan utama dari pengguanaan kulit buah delima,

selain sebagai pemanfaatan limbah yang dapat berdampak baik terhadap

lingkungan (Madhawati, 2012). Selain itu penggunaan ekstrak kulit buah delima

secara topikal direkomendasikan untuk jaringan nekrotik, luka insisi, dan luka

eksisi. Pada penelitian yang dilakukan Adiga (2010) penggunaan ekstrak kulit

buah delima secara topikal pada punggung tikus putih dalam bentuk gel,

memperoleh hasil peningkatan penyembuhan luka yang signifikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui pengaruh gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.)

terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus putih

(Rattus norvegicus) yang diinduksi panas.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang dirumuskan adalah

sebagai berikut :

Bagaimanakah pengaruh gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum

L.) terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus

putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas ?

4

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.)

terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus putih

(Rattus norvegicus) yang diinduksi panas.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Menghitung dan membandingkan jumlah limfosit hari ketiga, kelima, dan

ketujuh pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus putih (Rattus

norvegicus) yang diinduksi panas dan tidak diberikan perlakuan.

2. Menghitung dan membandingkan jumlah limfosit hari ketiga, kelima, dan

ketujuh pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus putih (Rattus

norvegicus) yang diinduksi panas dan diberi perlakuan dengan topikal

triamcinolone acetonid 0,1%.

3. Menghitung dan membandingkan jumlah limfosit hari ketiga, kelima, dan

ketujuh pada proses penyembuhan ulkus traumatik tikus putih (Rattus

norvegicus) yang diinduksi panas dan diberikan perlakuan dengan topikal

gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.).

4. Menganalisa perbedaan jumlah sel limfosit pada kelompok yang tidak

diberikan perlakuan, diberi perlakuan dengan topikal triamcinolone

acetonid 0.1%, dan yang diaplikasikan topikal gel ekstrak kulit buah

delima (Punica granatum L.) pada hari ke-3, 5, 7

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademik

Menambah ilmu pengetahuan tentang pengaruh gel ekstrak kulit buah

delima (Punica granatum L.) terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan

5

ulkus traumatik tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas, serta dapat

sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan obat

alamiah penyembuhan ulkus traumatik berupa topikal gel ekstrak kulit buah

delima (Punica granatum L.) yang efektif dan aman di bidang kedokteran gigi.

1.4.2. Manfaat Umum

Memberikan informasi ilmiah dan alternatif pengobatan kepada

masyarakat mengenai penggunaan bahan obat alamiah dari topikal gel ekstrak

kulit buah delima (Punica granatum L.) untuk menyembuhan ulkus traumatik.

.

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ulkus Traumatik

2.1.1 Definisi

Secara umum definisi dari Ulser atau ulkus itu sendiri adalah suatu

kerusakan lapisan epitel yang berbatas jelas yang membentuk cekungan yang

sering ditemukan di rongga mulut. Ulkus traumatikus diartikan sebagai suatu

kelainan yang berbentuk ulser pada mukosa rongga mulut yang disebabkan oleh

adanya trauma (mekanik, thermal, maupun kimiawi) (Regezi et al., 2012).

Gambar 2.1 : Ulkus Traumatikus (Neville, 2009)

2.1.2 Etiologi

Trauma karena mekanik seperti menggigit bibir, pipi atau lidah,

mengonsumsi atau mengunyah makanan keras, gigitan dari tonjolan gigi yang

tajam, trauma dari gigi yang patah dan iritasi gigi tiruan serta tumpatan yang

tajam (Delong & Burkhart, 2008). Dalam perawatan dental dapat terjadi trauma

pada jaringan lunak secara tidak sengaja. Ulkus dapat diakibatkan oleh cotton

rolls, tekanan saliva ejector yang tinggi atau instrumen bur yang mengenai

jaringan lunak (Regezi et al., 2012).

7

Trauma karena bahan kimia dapat diakibatkan oleh penggunaan

sejumlah kecil obat misalnya aspirin (chemical burn), yang kontak langsung

dengan mukosa, iritasi akibat penggunaan pasta gigi, mouthwash, dan bahan

bleaching (Delong & Burkhart, 2008).

Trauma karena thermal (suhu) disebabkan karena terpapar atau kontak

dengan api, cairan panas atau objek-objek panas lainnya (Regezi et al., 2012).

Selain itu juga bisa karena makanan atau minuman yang panas. Luka yang

berhubungan dengan thermal food burns biasanya tampak pada palatum atau

mukosa bukal posterior. Lesi tampak sebagai zona eritema dan ulserasi

biasanya muncul pada epitel yang nekrotik (Neville, 2009).

2.1.3 Insidensi

Prevalensi ulkus traumatik cukup tinggi dibandingkan lesi-lesi mulut

lainnya yaitu sebesar (15,6%), setelah varises dasar mulut (59,6%), dan fissured

tongue (28%) (Delong & Burkhart, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh

Castellanos, dkk. pada tahun 2003 di Meksiko terhadap 1000 orang

menunjukkan prevalensi ulkus traumatik sebesar 40,24% (Castellanos et al.,

2008). Cebeci, dkk. dalam penelitiannya pada tahun 2005 di Turki mendapati

prevalensi ulkus traumatik mencapai 30,47% (Cebeci et al., 2009).

Ulkus traumatik memang biasanya dapat hilang dalam beberapa hari jika

penyebabnya dihilangkan, namun jika trauma terjadi secara berulang dan tidak

diatasi, maka ulkus akan bertambah parah. Trauma kronis pada mukosa mulut

dapat menyebabkan ulkus akan berkembang hingga bisa berakibat terjadinya

hiperplasia atau hiperkeratosis mukosa. (Regezi et al., 2012).

8

2.1.4 Gambaran Klinis

Ulkus dimulai dengan luka seperti melepuh di jaringan mulut yang

berbentuk bulat atau oval. Setelah beberapa hari, luka tersebut pecah dan

menjadi berwarna putih ditengahnya dibatasi dengan daerah kemerahan. Bila

berkontak dengan makanan dengan rasa yang tajam seperti pedas atau asam

akan terasa sakit dan perih serta aliran saliva menjadi meningkat. Ulkus di dalam

mulut biasanya dibagian mukosa labial, mukosa bukal, lidah, dan gusi. Ulkus

menimbulkan rasa sakit dan rasa terbakar yang terjadi satu sampai dua hari yang

kemudian menimbulkan luka di rongga mulut. Luka ulkus agak kaku dan sangat

peka terhadap gerakan lidah atau mulut sehingga rasa sakit atau rasa panas

yang dirasakan ini menyebabkan kesulitan makan, minum, ataupun bicara. Rasa

sakit akibat ulkus biasanya akan hilang antara 7 sampai 10 hari dan lesi ini akan

sembuh dan jika lebih perlu dilakukan pemeriksaan biposi (Cawson et.al., 2008).

2.2 Penyembuhan Luka

2.2.1 Definisi

Luka didefinisikan sebagai kerusakan pada jaringan tubuh oleh karena

adanya jejas baik fisik maupun kimia yang dapat menyebabkan gangguan

kontinuitas yang normal dari struktur jaringan dalam tubuh. Jejas fisik yang dapat

menyebabkan kerusakan jaringan antara lain : trauma oleh benda tajam atau

tumpul, insisi, temperatur yang ekstrim, radiasi, dan obstruksi aliran darah.

Sedangkan jejas kimia seperti aspirin burn dan phenol burn. Luka terjadi karena

rusaknya struktur dan fungsi anatomis normal akibat proses patologis yang

berasal dari internal maupun eksternal yang mengenai organ tertentu. Efek yang

akan muncul ketika terdapat luka antara lain kehilangan seluruh atau sebagian

9

fungsi organ, perdarahan dan pembekuan darah, kontaminasi bakteri serta

kematian sel. Luka yang tidak sembuh dalam waktu yang lama dikhawatirkan

mengalami komplikasi (Setyarini et.al., 2013).

Luka pada jaringan tubuh makhluk hidup dapat dimungkinkan menjadi

salah satu media bagi mikroba patogen untuk berkembang biak, dan pada

akhirnya akan menginfeksi luka tersebut. Tubuh memiliki kemampuan untuk

menghilangkan atau menghambat proses infeksi tersebut dengan tujuan untuk

mempertahankan keutuhan jaringan. Tubuh memiliki seluler dan biokimia untuk

memperbaiki integritas jaringan dan kapasitas fungsional akibat adanya luka

yang biasa disebut dengan proses wound healing (Permatasari dkk., 2012).

2.2.2 Proses Penyembuhan Luka

Penyembuhan luka merupakan suatu proses kompleks berupa pergantian

sel-sel jaringan yang telah mati dengan sel-sel jaringan yang masih hidup (Kumar

et al., 2013). Sifat penyembuhan bervariasi bergantung pada lokasi, keparahan

dan luas luka (Hardjito et al., 2012). Penyembuhan luka bertujuan untuk

mengembalikan struktur dan fungsi jaringan yang terluka melalui 3 tahap/fase:

inflamasi, proliferasi, dan remodeling (Kim et al., 2013).

Gambar 2.2 A. Fase inflamasi. B. Fase proliferasi. C. Fase maturasi/remodelling

(Yusuf, 2014)

10

a. Fase Inflamasi

Fase inflamasi terjadi saat mulai awal terjadinya luka sampai hari ke-3 atau

ke-5 setelah terjadinya luka. Diawali dengan infiltrasi pada daerah jejas oleh

netrofil yang berfungsi untuk menghambat infeksi mikroorganisme. Netrofil

bertugas memfagositosis dan menghancurkan bakteri, partikel asing, dan

jaringan rusak. Netrofil tertarik menuju daerah luka antara 24 – 36 jam luka oleh

agen-agen kemoatraktif, termasuk TGF-β, komplementer seperti C3a dan C5a,

dan peptida formylmethionyl yang dihasilkan bakteri dan produk-produk platelet.

Bersama dengan regulasi dari molekul permukaan adhesi, netrofil menjadi

lengket dan melalui proses marginasi sel-sel endotel pada kapiler di sekitar luka.

Netrofil berputar di sepanjang permukaan endotel yang didorong maju oleh aliran

darah. Proses adhesi dan berputar dimediasi oleh interaksi selectin-dependent

dan termasuk perlekatan lemah. Pada fase inflamasi juga muncul sel makrofag

pada 48-72 jam setelah luka dan muncul di sekitar luka, kemudian melanjutkan

proses fagositosis. Sel-sel tersebut berasal dari monosit yang menuju luka untuk

menjadi makrofag (Kumar et al., 2013).

Sel terakhir yang memasuki daerah luka merupakan sel-sel limfosit, 72

jam setelah luka dengan mengaktivasi interleukin-1 (IL-1), kemudian jumlahnya

akan memuncak pada hari ke-5 dan menurun pada hari ke-7, komponen

komplemen dan immunoglobulin G (IgG) yang melepas produk-produk.

Interleukin-1 (IL-1) berperan dalam kolagenase yang dibutuhkan untuk

remodeling kolagen, memproduksi komponen-komponen matriks ekstraseluler

dan degradasinya (Kumar et al., 2013).

Inflamasi merupakan respon yang melibatkan sel-sel host, pembuluh

darah, dan protein mediator untuk menghilangkan penyebab jejas dan berguna

11

dalam penyembuhan luka. Respon proteksi diawali dengan melekat, merusak,

dan menetralisir agen-agen seperti mikroba ataupun toxin. Jejas berturut-turut

mengalami penyembuhan luka dan memperbaiki daerah tersebut. Tanpa adanya

inflamasi, infeksi tidak dapat terkontrol dan luka tidak akan sembuh, sehingga

inflamasi berperan sebagai imunitas utama dalam respon proteksi terhadap luka

(Yusuf, 2014).

b. Fase Proliferasi

Yang terjadi pada fase proliferasi atau fase fibroplastik adalah epitelisasi,

angiogenesis, pembentukan jaringan granulasi, dan deposisi kolagen.

Merupakan fase yang terjadi pada hari ke 2–21 setelah terjadi perlukaan yang

ditandai dengan proliferasi jaringan ganulasi pada daerah luka. Jaringan

granulasi merupakan kombinasi dari elemen seluler termasuk fibroblas, kapiler,

fibronektin, dan asam hyaluronik (Kumar et al., 2013).

Pada fase ini, luka dipenuhi oleh sel radang, fibroblas, dan kolagen,

membentuk jaringan berwarna kemerahan dengan permukaan berbenjol halus

yang disebut jaringan granulasi. Epitel tepi luka yang terdiri atas sel basal

terlepas dari dasarnya dan berpindah mengisi permukaan luka. Tempatnya

kemudian diisi oleh sel baru yang terbentuk dari proses mitosis. Proses migrasi

hanya terjadi ke arah yang lebih rendah atau datar. Proses ini baru berhenti

setelah epitel saling menyentuh dan menutup permukaan luka. Pada saat

permukaan luka sudah tertutup, proses fibroplasia dengan pembentukan jaringan

granulasi juga akan terhenti dan mulailah proses pematangan dalam fase

remodelling (Neck et al., 2012).

12

c. Fase Maturasi / Remodelling

Fase ini dimulai pada minggu ketiga setelah perlukaan dan berakhir sampai

kurang lebih 1-1,5 tahun. Pada fase ini terjadi pematangan dan penyerapan

kembali jaringan yang berlebih. Fase ini dapat berlangsung berbulan-bulan dan

dinyatakan berakhir bila semua tanda radang sudah lenyap. Proses ini diawali

dengan migrasi keratinosit dari basal membran ke permukaan (Reinke, 2012).

Proses reepitelisasi, remodeling dan proses migrasi dipicu oleh MMPs.

Degradasi proteolitik dari matriks ekstraseluler merupakan bagian penting dari

proses repair dan remodeling luka, tetapi tingginya kadar MMPs dapat juga

mendegradasi matriks ekstraseluler, mencegah migrasi dan pertautan sel. Pada

level sel, keseimbangan terletak pada sintesis komponen matriks ekstraseluler

dan degradasi oleh protease. Proses regulasi diperankan oleh growth factor

termasuk didalamnya platelet-derived growth factor (PDGF), transforming growth

factor-β (TGF- β), fibroblast growth factor, dan vascular endothelial growth factor

13 (Imuro et al., 2008).

Fase remodeling mempunyai dua karakter yaitu kontraksi dari luka dan

remodeling dari kolagen. Kontraksi dari luka disebabkan adanya miofibroblas

pada luka yang berinteraksi secara spesifik dengan matriks kolagen. Sedangkan

proses remodeling dari kolagen dimulai dengan menurunnya kolagen tipe III

yang kemudian digantikan oleh kolagen tipe I. Proses degradasi ini dimediasi

oleh matriks metalloprotein. Pada fase awal remodeling tensile strength dari luka

hanya sekitar 20 % dari kulit normal dan berangsur – angsur meningkat hingga

70 % dari kulit normal pada akhir fase (Neck et al., 2012).

13

2.3 Limfosit

Limfosit merupakan elemen kunci dalam produksi imun. Setelah lahir,

beberapa limfosit terbentuk di sumsum tulang. Namun, sebagian besar terbentuk

di kelenjar getah bening, timus, limpa dan dari sel prekursor yang berasal dari

sumsum tulang dan diproses di timus. Limfosit memasuki aliran darah untuk

sebagian besar melalui sistem limfatik. Pada waktu tertentu, hanya sekitar 2%

dari limfosit tubuh berada dalam darah perifer. Sebagian besar sisanya berada di

organ limfoid (Kumar et al., 2013).

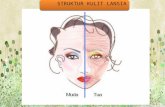

Gambar 2.3 Gambaran mikroskop cahaya perbesaran 400x sel limfosit dengan pewarnaan HE (haematoxylin-eosin) (Meilawaty, 2011)

Peran limfosit pada inflamasi kronis adalah sebagai respon humoral dan

seluler. Limfosit mengikat antigen, lalu akan teraktivasi dan mengeluarkan

limfokin salah satunya IFN-γ. Limfokin berperan dalam stimulasi dan aktivasi

makrofag dalam melakukan fagositosis. Makrofag yang teraktivasi akan

melepaskan sitokin, yaitu IL-1 dan TNF. Limfosit dan makrofag saling

merangsang satu sama lain secara persisten untuk mampu menghilangkan agen

antigen pemicu dan sel fibroblas telah membentuk jaringan yang kuat (Robbins

et.al., 2013).

14

Limfosit akan bermigrasi ke daerah luka pada hari ke-3, kemudian

jumlahnya akan memuncak di hari ke-5, dan pada hari ketujuh limfosit

mengalami penurunan (Miksusanti, 2010). Limfosit dalam darah berukuran

sangat bervariasi sehingga pada pengamatan sediaan apus darah dibedakan

menjadi: limfosit kecil (7-8 μm), limfosit sedang dan limfosit besar (12 μm).

Jumlah limfosit menduduki nomer 2 setelah netrofil yaitu sekitar 1500-4000 per

mm3 darah atau 20-40% dari seluruh leukosit. Di antara 3 jenis limfosit, limfosit

kecil terdapat paling banyak. Limfosit kecil ini mempunyai inti bulat yang kadang-

kadang bertakik sedikit. Intinya gelap karena khromatinnya berkelompok dan

tidak nampak nukleolus. Sitoplasmanya yang sedikit tampak mengelilingi inti

sebagai cincin berwarna biru muda. Kadang-kadang sitoplasmanya tidak jelas

mungkin karena butir-butir azurofil yang berwarna ungu. Limfosit kecil kira-kira

berjumlah 92% dari seluruh limfosit dalam darah (Kumar et al., 2013).

Tabel 2.1 : Komposisi sel darah putih manusia (Robbins et.al., 2013).

Sel / μl (Rata-rata)

Batas Normal Persentase jumlah total sel darah putih

Total seluruh darah putih 9000 4000 – 11000

Neutrofil 5400 3000-6000 50-70

Eosinofil 275 150-300 1-4

Basofil 35 0-100 0.4

Limfosit 2750 1500-4000 20-40

Monosit 540 300-600 2-8

15

Terdapat tiga kelompok limfosit yang dibedakan berdasarkan fungsinya, yaitu :

1. Limfosit B

Di bawah mikroskop cahaya dengan pewarnaan HE, morfologi Limfosit T

dan B tidak dapat dibedakan Limfosit B merupakan sel yang berasal dari sel

stem di dalam sumsum tulang dan tumbuh menjadi sel plasma, yang

menghasilkan antibodi. Jumlah sel B limfosit adalah 25% dari total keseluruhan

limfosit tubuh. Limfosit B mampu menghasilkan berbagai jenis antibodi yang

digunakan untuk melawan antigen. Sel ini memiliki reseptor-reseptor pada

permukaannya untuk antigen tertentu (Robbins et.al., 2013).

2. Limfosit T

Limfosit T merupakan sel yang berasal dari kelenjar timus. Ada tiga bentuk

sel T, yaitu sel T helper (CD4+), T supresor (Ts), dan T cytotoksik (CD8+). Sel T

helper (CD4+) merupakan sel T yang berperan dalam stimulasi sintesis antibodi

dan aktivasi makrofag dengan cara mengsekresikan molekul yang disebut

sitokinin. Sel ini bekerja bersama dengan aktivitas antibodi sel B. Sel T supresor

(Ts) berperan menekan aktivitas sel T yang lain. Sel ini mempunyai aktivitas

dapat menurunkan produksi antibodi. Sel cytotoksik (CD8+) memiliki kemampuan

untuk menghancurkan sel alogenik dan sel sasaran yang terinfeksi patogen

intraseluler. Limfosit T merupakan limfosit predominan walau limfosit B juga

ditemukan pada jaringan perlukaan kulit manusia sebagai sel-sel imun adaptif

(Robbins et.al., 2013).

3. Limfosit NK ( Natural Killer )

Limfosit ini memiliki ukuran yang agak lebih besar daripada limfosit T dan B.

Limfosit ini juga dikenal sebagai Large Granular Lymphocyte (LGL) karena

16

merupakan sel dengan sejumlah besar sitoplasma dengan granula azurofilik

(Robbins et.al., 2013).

Limfosit dan makrofag berperan penting karena saling keterikatan satu sama

lain pada fase inflamasi penyembuhan luka. Makrofag melepas antigen terhadap

sel T, menghasilkan kostimulator dan sitokin yang telah distimulasi oleh sel T

(Kumar et al., 2013). Penelitian Zaky (2017) menunjukkan limfosit mengalami

penurunan setelah diberi pemberian Triamcinolone acetonide pada hari ke 7 dan

telah aktif pada hari sebelumnya, yakni hari ke 3 yang menunjukkan pemberian

antiinflamasi dapat efektif dalam mempengaruhi limfosit. Limfosit dalam

penyembuhan luka berfungsi dalam produksi interferon yang akan meningkatkan

agregasi makrofag dan nantinya akan menghasilkan faktor-faktor pertumbuhan

serta berperan dalam meningkatkan fagositosis. Makrofag yang terkativasi oleh

interferon yang dihasilkan limfosit akan mengalami peningkatan dalam

pembentukan Nitric Oxide (NO) dan Reactive Oxygen SPesies (ROS) yaitu

protein yang berperan dalam fagositosis. Faktor-faktor pertumbuhan yang

dihasilkan makrofag dapat menyebabkan proliferasi fibroblas dan angiogenesis

sehingga terjadi penyembuhan luka (Kumar et al., 2013). Saat luka mengalami

perbaikan, limfosit di dalam jaringan akan mengalami penurunan dikarenakan sel

radang termasuk limfosit digantikan oleh fibroblas sehingga jumlah sel fibroblas

mengalami peningkatan (Hardiono, 2012).

2.4 Delima (Punica granatum L.)

Delima (Punica granatum Linn) nama ini diambil dari bahasa Latin yaitu

dari Ponus dan Granatus merupakan salah satu jenis tanaman berbiji yang

buahnya dikonsumsi di seluruh dunia. Diperkirakan tanaman ini berasal dari

Persia dan daerah Himalaya yang terletak di selatan India. Sumber kuno

17

mengatakan bahwa selama ribuan tahun delima sudah dibudidayakan di

Pakistan, Cina, India timur, Persia (Modern Iran), serta budidayanya telah

membentang melalui wilayah Mediterania ke perbatasan Eropa Turki dan

Amerika, California serta Meksiko (Ismail et.a.l, 2012).

Tanaman ini bisa berbuah sepanjang tahun, dan dapat tumbuh hingga

mencapai tinggi 8 meter, tergantung jenis buahnya ada yang berwarna putih,

merah dan ungu atau hitam. Delima sering ditanam sebagai tanaman hias,

tanaman obat, atau tanaman buah. Pemanfaatan delima sebagai tanaman obat

sebenarnya sudah ada sejak jaman Mesir kuno (Hernawati., 2015).

2.4.1 Taksonomi

Taksonomi delima menurut Hernawati, 2015 adalah sebagai berikut :

Kingdom : Plantae

Divisi : Magnoliophyta

Kelas : Magnoliopsida

Subkelas : Rosidae

Ordo : Myrtales

Famili : Lythraceae

Genus : Punica

Species : Punica granatum L

18

2.4.2 Morfologi

Gambar 2.4 : Buah, pohon, dan bunga delima putih (Ismail et al, 2012)

Tumbuhan delima (Punica granatum L.) merupakan tanaman semak atau

perdu meranggas yang dapat tumbuh dengan tinggi mencapai 5- 8 meter.

Tanaman buah delima tersebar mulai dari daerah subtropik hingga tropik, dari

dataran rendah hingga ketinggian di bawah 1000 mdpl. Tanaman ini sangat

cocok untuk ditanam di tanah yang gembur dan tidak terendam oleh air, serta air

tanahnya tidak dalam (Madhawati, 2012).

Batang tanaman delima berbentuk kayu ranting yang bersegi, dan

percabangan banyak tetapi lemah. Pada ketiak daunnya, terdapat duri dan

warnanya coklat. Daunnya tunggal dengan tangkai yang pendek dan letaknya

berkelompok. Daun delima memiliki bentuk yang lonjong dengan pangkal yang

lancip, ujung tumpul, tepi rata, pertulangan menyirip, dan permukaan mengkilap.

Panjang daun bisa mencapai 1-9 cm dengan lebar 0,5-2,5 cm (Savitri, 2008).

19

Delima dapat berbunga sepanjang tahun, bunganya tunggal dengan

tangkai pendek, serta keluar di ujung ranting atau ketiak daun yang paling atas.

Bunga delima biasanya 1-5 kuntum berada di ujung ranting, berlilin, panjang dan

lebarnya masing-masing 4-5 cm, daun kelopak dan penyangganya sama-sama

2-3 cm panjangnya. Bunga delima biasanya berwarna merah, putih dan ungu.

Warna bunga dapat menentukan warna daging buah delima di dalamnya

(Madhawati, 2012).

2.4.3 Kandungan dan Komposisi

Sari buah dan kulit buah delima telah terbukti memiliki aktivitas

antioksidan. Fakta ini berhubungan dengan kemampuan kandungan dalam

delima yang berperan sebagai anti inflamasi. Berikut adalah zat-zat penting yang

terkandung dalam delima.

Tabel 2.2 : Kandungan masing-masing bagian dari delima (Ismail, 2012; Hayouni, 2011)

Bagian Tumbuhan Kandungan Manfaat

Kulit Batang Tanin

Flavonoid

Alkaloid

Anti-neoplastik

Anti-HIV

Anti-oksidan

Daging Buah Tanin

Flavonoid

Alkaloid

Glukosa

Fruktosa

Sukrosa

Anti-neoplastik

Pencerah Warna Kulit

Anti-viral

Anti-Mutagenik

Anti-oksidan

Anti- Inflamatori

Hepatoprotektif

Kulit Buah Tanin

Flavonoid

Anti-viral

Anti-oksidan

Anti-hipertensi

Anti-neoplastik

Pencerah warna kulit

20

Anti- HIV

Anti-Mutagenic

Anti-Inflamatori

Anti-bacterial

Daun Tanin

Flavonoid

Hypolipidemic

Anti-oksidan

Hepatoprotective

Anti-viral

Anti-hipertensi

Anti-neoplastik

Pencerah warna kulit

Anti-mutagenik,

Akar Alkaloid Anti-neoplastik

Bunga Tanin Anti-viral

Anti-neoplastik

Pencerah warna kulit

Anti-mutagenik

Anti-inflamatori

Batang Tanin Anti-neoplastik

Dari tabel diatas dapat dilihat kulit buah delima memiliki kandungan

komponen fenol yang substansial yaitu flavonoid (anthocyanins, cathecin) dan

tanin (punicalin, pedunculagin, punicalagin, gallic, dan ellagic acid). Semua

komponen ini terdapat dalam kulit buah delima, dimana sebanyak 92% aktivitas

antioksidan, anti kanker dan antiinflamasi banyak didapatkan pada kulit delima.

Kulit buah delima ini memiliki efek antiinflamasi yang lebih tinggi dibandingkan

buah dan bijinya (Ismail et al, 2012).

2.4.3.1 Tanin

Pada proses penyembuhan luka, tanin berperan sebagai anti radikal

bebas dan antimikroba yang membantu dalam kontraksi luka dan peningkatan

kecepatan epitelisasi. Radikal bebas dapat menjadi salah satu faktor yang

21

menyebabkan tertundanya penyembuhan luka. Oleh karena itu, ekstrak herbal

yang mengandung antioksidan dan antimikroba bisa menjadi terapi yang baik

untuk mempercepat penyembuhan luka (Thakur et al., 2011).

Tanin merupakan senyawa yang paling banyak ditemukan pada

berbagai bagian dari delima. Kandungan tanin dalam delima yaitu punicalin,

pedunculagin, punicalagin ellagic acid, gallic acid, dan anthocyanidin,. Dimana

Ellagic acid merupakan kandungan tanin yang dominan pada kulit buah delima

(Thresianty, 2013).

Ellagic acid salah satu bahan aktif dari buah delima yang memiliki

aktivitas antioksidan, anti bakteri, anti virus dan aktivitas antiinflamasi. Ellagic

acid berperan dalam antiinflamasi dengan cara menstimulasi proliferasi

pembuluh darah dan meningkatkan sintesis TGF‐β yang menstimulasi

terbentuknya biosintesis kolagen (Pratiwi, 2011).

Fungsi lain dari ellagic acid yaitu dapat melindungi kerusakan sel

karena radikal bebas. Kemampuan ini secara sinergis mengalami peningkatan

apabila dikombinasi dengan komposisi lain dari buah delima yang juga berfungsi

sebagai anti oksidan yang cukup kuat , yaitu anthocyanidin. Anthocyanidin

merupakan anti oksidan terbukti membantu memperbaiki fungsi pembuluh darah.

Fungsi bahan aktif buah delima sebagai anti mikroba dan mampu memperbaiki

fungsi pembuluh darah akan mempercepat proses penyembuhan dari ulkus

traumatik (Ghalayani, 2013).

22

Gambar 2.5 Struktur Kimia Ellagic Acid (Thresianty, 2013)

2.4.3.2 Flavonoid

Flavonoid adalah suatu golongan metabolit sekunder yang tersebar

merata dalam dunia tumbuh-tumbuhan, termasuk salah satu golongan fenol alam

terbesar dalam tumbuh-tumbuhan. Rasa kesat pada buah delima disebabkan

kandungan flavonoid yang tinggi (Weston, 2013).

Penelitian secara in vivo maupun in vitro menunjukkan bahwa flavonoid

memiliki aktivitas biologis maupun farmakologis, antara lain bersifat antibakteri,

anti inflamasi, anti alergi, antikarsinogen, antioksidan, dan melindungi pembuluh

darah (Laszlo, 2015).

Flavonoid bersifat antibakteri karena mampu berinteraksi dengan DNA

bakteri sehingga menyebabkan terjadinya kerusakan permeabilitas dinding sel

bakteri, mikrosom, dan lisosom. Flavonoid sebagai anti inflamasi karena dapat

menghambat pelepasan asam arakidonat dan sekresi enzim lisosom dari sel

netrofil dan sel endothelial, dan menghambat fase proliferasi. Terhambatnya

pelepasan asam arakidonat dari sel inflamasi akan menyebabkan kurang

tersedianya substrat arakidonat bagi jalur siklooksigenase dan jalur

lipoksigenase, yang pada akhirnya akan menekan jumlah prostaglandin dan

leukotrien. Penekanan prostaglandin sebagai mediator inflamasi dapat

menyebabkan berkurangnya nyeri dan pembengkakan, mengurangi terjadinya

23

vasodilatasi pembuluh darah dan aliran darah lokal, sehingga migrasi sel radang

pada area radang akan menurun. Menurunnya jumlah leukotrien (LTB4), akan

mengurangi kemotaktsis leukosit polimorfonuklear dan adhesi PMN serta limfosit

ke dinding endotel, sehingga jumlah sel PMN dan limfosit pada area radang akan

menurun (Pratiwi, 2011).

Flavonoid mempunyai kemampuan antioksidan terhadap radikal bebas.

Kemampuan antioksidasi dari setiap flavonoid pada prinsipnya berdasarkan

struktur senyawanya. Flavonoid berperan penting dalam menjaga permeabilitas

serta meningkatkan resistensi pembuluh darah kapiler, oleh karena itu flavonoid

digunakan pada keadaan patologis seperti terjadinya gangguan permeabilitas

dinding pembuluh darah. Terjadinya kerusakan pembuluh darah kapiler akibat

jejas menyebabkan peningkatan permeabilitas kapiler, sehingga darah (terutama

plasma darah) akan keluar dari kapiler ke jaringan, diikuti dengan terjadinya

respons inflamasi (Weston, 2013).

Gambar 2.6 Struktur Kimia Flavonoid (Thresianty, 2013)

2.5 Triamcinolone acetonid 0,1%

Triamcinolone acetonide 0,1 % dental paste adalah golongan kortikosteroid

topikal yang memiliki efek antiinflamasi dan analgesik sehingga dapat

mempercepat penyembuhan ulser dan mengurangi keparahan lesi. Obat ini

diindikasikan untuk pengobatan lesi inflamasi mulut dan lesi ulseratif.

24

Kontraindikasi penggunaan Triamcinolone acetonide 0,1 % dental paste adalah

pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap kortikosteroid. Jika pasien

mengalami hipersensitivitas, maka penggunaan obat harus dihentikan. Efek

samping penggunaan obat ini dapat menyebabkan kandidiasis oral (Siebelt et.al.,

2015)

Kortikosteroid merupakan hormon steroid yang dihasilkan oleh korteks

adrenal yang pembuatan bahan sintetik analognya telah berkembang dengan

pesat. Penggunaan preparat kortikosteroid ini dimulai pertama kali di Amerika,

kurang lebih 50 tahun yang lalu berupa hidrokortison. Sejak itu, berbagai

spektrum produk dihasilkan dan berbagai upaya dilakukan agar efek

terapeutiknya meningkat tetapi efek sampingnya berkurang. Efek utama

penggunaan kortikosteroid secara topikal ialah efek vasokonstriksi, efek

antiinflamasi dan efek antimitosis (Rebel, 2010).

Kortikosteroid topikal adalah golongan obat yang efektif digunakan untuk

menurunkan gejala inflamasi pada berbagai kondisi kulit. Dibanding dengan

kortikosteroid oral, senyawa kortikosteroid topikal mempunyai afinitas yang tinggi

terhadap reseptornya dan juga mengalami inaktifasi (biotransformasi) yang cepat

dan efisien di hati, sehingga efek sistemiknya yang minimal. Hal ini dikarenakan

rendahnya bioaviabilitas oral dari senyawa tersebut, yaitu untuk masing-masing

kortikosteroid mempunyai bioaviabilitas sebagai berikut : Hidrokortison (40-70%),

Prednison (60-100%), Dexametasone (49-99%), Metilprednisolone (53-83%),

Flunisolide (21%), Budesonide (11-13%), Triamcolone (22%) (Scully, 2008).

Resiko terberat (walaupun sangat jarang terjadi) penggunaan

kortikosteroid topikal adalah penekanan aksis adrenal-hipotalamus akibat

absorbsi sistemik. Selain itu, dapat pula terjadi glaukoma. Yang lebih kerap

25

terjadi adalah efek samping lokal pada kulit berupa atrofi, purpura dan perubahan

warna kulit. Efek samping ini secara langsung bergantung pada potensi

kortikosteroid dan lama serta cara penggunaannya (Rebel, 2010).

2.6 Tikus Putih ( Rattus norvegicus)

Menurut Depkes (2011), klasifikasi dari tikus putih (Rattus norvegicus)

adalah :

Kingdom : Animalia Order : Rodentia

Phylum : Chordata Family : Muridae

Subphylum : Vertebrata Genus : Rattus

Class : Mammalia Species : Norvegicus

Gambar 2.7 Tikus putih (Rattus norvegicus) galur Wistar (Al-Hajj et al., 2016)

Hewan percobaan atau hewan laboratorium adalah hewan yang sengaja

dipelihara dan diternakan untuk dipakai sebagai hewan model guna mempelajari

dan mengembangkan berbagai macam bidang ilmu dalam skala penelitian atau

pengamatan laboratorik. Penggunaan hewan percobaan untuk penelitian banyak

dilakukan di bidang fisiologi, farmakologi, biokimia, patologi, dan komparatif

zoologi. Di bidang ilmu kedokteran selain untuk penelitian, hewan percobaan

juga sering digunakan sebagai keperluan diagnostik. Berbagai jenis hewan yang

umum digunakan sebagai hewan percobaan, yaitu mencit, tikus, marmut, kelinci,

26

hamster, unggas, kambing, domba, sapi, kerbau, kuda, dan simpanse

(Sulistiawati, 2011).

Tikus putih (Rattus norvegicus) strain wistar dipilih sebagai sampel

karena sifat-sifatnya yaitu, mudah dipelihara, dan merupakan hewan yang relatif

sehat dan cocok untuk berbagai penelitian. Ciri-ciri morfologi Rattus norvegicus

antara lain memiliki berat 150-600 gram, hidung tumpul dan badan besar dengan

panjang 18-25 cm, kepala dan badan lebih pendek dari ekornya, serta telinga

relatif kecil dan tidak lebih dari 20-23 mm (Depkes, 2011).

Selain alasan tersebut, para peneliti akan memilih tikus putih dalam

penelitian karena ukuran tikus yang besar sehingga membuat penanganan,

pengambilan sampel dan melakukan prosedur lebih mudah (Phillips, 2013).

Hampir semua gen manusia yang terkait penyakit saat ini yang kita kenal

memiliki gen yang setara dalam genom tikus, sehingga tikus menjadikannya alat

penelitian yang cocok. Penyakit tersebut adalah obesitas dan diabetes, kanker,

penyakit kardiovaskular (termasuk tekanan darah tinggi dan gagal jantung),

penyakit neurologis (seperti penyakit Parkinson), penyakit imun dan inflamasi

(Wendy, 2015)

Kelebihan tikus putih dibandingkan binatang percobaan yang lain antara

lain bersifat omnivora (pemakan segala), mempunyai jaringan dan kebutuhan gizi

yang hampir sama dengan manusia. Selain itu dari segi ekonomi harganya

murah dan umumnya lebih cepat berkembang biak (Phillips, 2013).

27

BAB III

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS PENELITIAN

3.1. Kerangka Konsep

Keterangan :

= Variabel yang diteliti

= Variabel yang tidak diteliti

= Efek dari gel ekstrak kulit delima

= Meningkat karena pengaruh kandungan ellagic acid dan flavonoid

= Menurun karena pengaruh kandungan ellagic acid dan flavonoid

Fase Inflamasi

Fase Proliferasi

Gel Ekstrak Kulit Buah Delima

- Flavonoid

- Tanin (Ellagic acid)

Ulkus Traumatik

Aktivasi

Makrofag ↑ Jumlah ↓

Aktivasi ↑

Limfosit

IFN-ү

Fase Remodelling

Epitelisasi ↑ Fibroblas ↑ Angiogenesis ↑

KGF IL-6

Kolagen ↑

Penyembuhan Luka ↑

PGF, TGF-β1

EGF, IGF2, TGF-α, IL-1

FGF, VeGF

28

Pembahasan :

Penyembuhan ulkus terdiri dari 3 fase yaitu fase inflamasi, proliferasi dan

remodelling. Rangkaian fase tersebut akan dimulai segera setelah terjadinya

ulkus. Fase inflamasi berlangsung pada hari ke 0-5 setelah terjadi ulkus. Pada

fase inlamasi ini terjadi aktivasi sel-sel inflamasi, salah satunya adalah limfosit.

Limfosit akan mengikat antigen, lalu akan teraktivasi dan mengeluarkan limfokin

salah satunya IFN-γ. Limfokin berperan dalam stimulasi dan aktivasi makrofag

dalam melakukan fagositosis. Makrofag yang teraktivasi akan melepaskan

berbagai faktor-faktor pertumbuhan yang dapat menyebabkan proliferasi

fibroblast, epitelisasi dan angiogenesis sehingga terjadi penyembuhan luka.

Gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) mengandung

senyawa flavonoid dan tanin (ellagic acid). Ellagic acid merupakan senyawa

yang paling banyak ditemukan pada kulit buah delima yang bersifat antibakteri,

antivirus dan antiinflamasi. Ellagic acid berperan dalam antiinflamasi dengan

cara menstimulasi proliferasi pembuluh darah dan meningkatkan sintesis TGF‐β

yang menstimulasi terbentuknya biosintesis kolagen sehingga penyembuhan

luka juga akan meningkat. Flavonoid bersifat antiinflamasi karena dapat

menghambat pelepasan asam arakidonat yang pada akhirnya akan menekan

jumlah prostaglandin dan leukotrien. Menurunnya jumlah prostaglandin dan

leukotrien akan mengurangi kemotaktsis leukosit polimorfonuklear seta limfosit

ke dinding endotel, sehingga jumlah sel PMN dan limfosit pada area radang akan

menurun. Menurunnya jumlah limfosit menandakan proses inflamasi cepat

selesai yang nantinya akan digantikan dengan proses proliferasi dan remodelling

sehingga akan mempercepat penyembuhan luka.

29

3.2. Hipotesis Penelitian

Ho dari penelitian ini adalah gel ekstrak kulit buah delima (Punica

granatum) tidak berpengaruh terhadap jumlah sel limfosit pada proses

penyembuhan ulkus traumatik tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi

panas.

H1 dari penelitian ini adalah gel ekstrak kulit buah delima (Punica

granatum) berpengaruh terhadap jumlah sel limfosit pada proses penyembuhan

ulkus traumatik tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas.

30

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Rancangan dan Desain Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen murni

(True Experimental) menggunakan rancangan penelitian “Post Test Only

Randomized Control Group Design” di laboratorium secara in-vivo. Jenis

penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pemberian gel ekstrak kulit buah

delima (Punica granatum L.) terhadap jumlah limfosit pada proses penyembuhan

ulkus traumatik tikus putih (Rattus norvegicus) yang diinduksi panas.

Gambar 4.1. Kerangka Desain Penelitian

Keterangan :

S :sampel R : random K(-)3 : kelompok kontrol negatif tanpa diberi perlakuan sampai hari ke-3 pasca diinduksi panas

dan kemudian dilakukan pembedahan K(+)3 : kelompok kontrol positif diberi Triamcinolone acetonide 0,1% yang diaplikasikan 2x

sehari selama 3 hari pasca diinduksi panas dan kemudian dilakukan pembedahan satu hari setelah diberi perlakuan

S R

K(-) 7

K(-) 3

Observasi

K(+) 3

P 3

K(+) 7

P 7

K(-) 5

K(+) 5

P 5

31

P3 : kelompok perlakuan diberi gel ekstrak kulit delima (Punica granatum L.)yang diaplikasikan 2 kali sehari selama 3 haripasca diinduksi panas dan kemudian dilakukan pembedahan satu hari setelah diberi perlakuan

K(-)5 : kelompok kontrol negatif tanpa diberi perlakuan sampai hari ke-5 pasca diinduksi panas dan kemudian dilakukan pembedahan

K(+)5 : kelompok kontrol positif diberi Triamcinolone acetonide 0,1% yang diaplikasikan 2 kali sehari selama 5 hari pasca diinduksi panas dan kemudian dilakukan pembedahan satu hari setelah diberi perlakuan

P5 : kelompok perlakuan diberi gel ekstrak kulit delima (Punica granatum L.) yang diaplikasikan 2 kali sehari selama 5 hari pasca diinduksi panas dan kemudian dilakukan pembedahan satu hari setelah diberi perlakuan

K(-)7 : kelompok kontrol negatif tanpa diberi perlakuan sampai hari ke-7 pasca diinduksi panas dan kemudian dilakukan pembedahan

K(+)7 : kelompok kontrol positif diberi Triamcinolone acetonide 0,1% yang diaplikasikan 2 kali sehari selama 7 hari pasca diinduksi panas dan kemudian dilakukan pembedahan satu hari setelah diberi perlakuan

P7 : kelompok perlakuan diberi gel ekstrak kulit delima (Punica granatum L.) yang diaplikasikan 2 kali sehari selama 7 hari pasca diinduksi panas dan kemudian dilakukan pembedahan satu hari setelah diberi perlakuan

4.2. Sampel Penelitian

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tikus putih jantan

(Rattus norvegicus) yang berumur 3 bulan dengan berat 180-200 gram yang

dipelihara di Laboratorium Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya

Malang.

4.2.1. Jumlah Sampel Penelitian

Pada penelitian ini terbagi menjadi 9 kelompok sampel. Menurut Hanani

tahun 2005, jumlah sampel tiap perlakuan didapatkan dari rumus (n - 1) (t - 1) ≥

15, Dari rumus tersebut maka diperoleh hasil perhitungan :

Keterangan :

t= jumlah kelompok

n= jumlah pengulangan

Pada penelitian ini t=9, oleh karena itu, perhitungan menjadi :

(n – 1) (t – 1) 15 8n – 8 15

(n-1) (9-1) 15 n 2,8

(n – 1) 8 15

32

Pada penelitian ini digunakan minimal 3 tikus putih untuk tiap

kelompoknya. Penelitian ini dibagi menjadi sembilan kelompok perlakuan,

sehingga dibutuhkan 27 tikus putih. Untuk mengurangi lost of sample di tengah-

tengah penelitian karena tikus putih mati, maka jumlah sampel ditambah 3 ekor

menjadi 30 ekor tikus putih.

4.2.2. Kriteria Sampel Penelitian

Kriteria Inklusi sampel penelitian yang digunakan yaitu:

1. Tikus putih galur Wistar keturunan murni

2. Berjenis kelamin jantan

3. Sehat dan belum pernah digunakan untuk penelitian

4. Umur 3 bulan

5. Berat badan 180-200 gram

Kriteria Ekslusi sampel penelitian yang digunakan yaitu:

1. Tikus sakit selama masa adaptasi (tikus putih tidak bergerak aktif)

2. Tikus mati selama penelitian berlangsung

4.3. Variabel Penelitian

4.3.1. Variabel bebas

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah gel ekstrak kulit buah delima

(Punica granatum L.).

4.3.2. Variabel terikat

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah jumlah sel limfosit saat proses

penyembuhan pada tikus putih (Rattus novegicus) yang telah diinduksi panas.

33

4.3.3. Variabel kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah :

1. Genetik (Tikus putih galur Wistar keturunan murni)

2. Jenis kelamin jantan (untuk menghindari efek hormonal yang lebih dominan

pada tikus betina)

3. Usia (3 bulan)

4. Berat badan (180-200 gram)

5. Makanan dan minuman yang dikonsumsi objek penelitian

6. Kemungkinan adanya infeksi

4.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Farmasi, Laboratorium

Biokimia dan Laboratorium Patologi Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas

Brawijaya Malang pada bulan Desember 2017 - Febuari 2018

4.5 Bahan dan Alat/Instrumen Penelitian

4.5.1. Perawatan dan Pembuatan Makanan Hewan Coba

Alat perawatan hewan coba meliputi 27 buah box plastik ukuran 15 x 35 x

45 cm3 dengan tutup kandang dari anyaman kawat, botol air, sekam dan satu

neraca Sartorius untuk menimbang berat badan hewan coba. Bahan makanan

hewan adalah pellet (pakan tikus).

4.5.2. Bahan dan alat untuk membuat ulserasi

Alat yang dibutuhkan semen stopper, spiritus burner, pinset bedah, dan

kaca mulut. Bahan yang dibutuhkan ketamine 0.2 ml, cotton pellet, masker, dan

34

sarung tangan, tikus putih wistar jantan (Rattus norvegicus) umur 3 bulan dengan

berat 180-200 gram.

4.5.3 Bahan dan alat pembuatan ekstrak kulit buah delima (Punica

granatum L.)

Alat yang dibutuhkan pisau, kertas saring, tabung Erlenmeyer, alat

evaporator. Bahan yang dibutuhkan kulit buah delima (Punica granatum L.),

ethanol 96%, dan aquadest.

4.5.4. Bahan dan alat pembuatan gel ekstrak kulit buah delima (Punica

granatum L.)

Alat yang dibutuhkan mortar, pengaduk, alat penimbangan digital dan

tube. Bahan yang dibutuhkan ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.),

propilenglikol, carbopol, metil paraben, gliserin, Trietanolamin (TEA), masker,

sarung tangan dan aquadest.

4.5.5. Bahan dan alat perlakuan

Alat yang dibutuhkan cotton bud, masker, dan sarung tangan. Bahan

yang dibutuhkan gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.),

Triamcinolone acetonid 0.1%, Tikus putih (Rattus norvegicus) umur 3 bulan

dengan berat 180-200 gram yang diinduksi panas dengan ujung cement stopper

alat kedokteran gigi sehingga terdapat ulkus pada mukosanya.

4.5.6. Bahan dan alat pengambilan jaringan dan pembuatan preparat

Alat yang dibutuhkan scalpel, microtom, kaca obyek dan penutup, blok

paraffin, waterbath, tempat pewarna dan cucian, kertas saring, timer, dan kuas

kecil. Bahan yang dibutuhkan eter, formalin 10 %, aceton, xylol, gelatin, alkohol

96%, Pewarna Haematoxylin dan Eosin, dan Lithium carbonat.

35

4.6 Definisi Operasional

4.6.1. Gel Ekstrak Kulit Buah Delima

Ekstrak kulit buah delima adalah sediaan pekat yang didapat dengan

mengekstrak zat aktif kulit buah delima dengan metode maserasi menggunakan

pelarut etanol 96%. Bagian tanaman yang digunakan adalah kulit buah tanpa

ada kriteria khusus mengenai berat dan ukuan yang dipergunakan. Kemudian

ekstrak kulit buah delima dibuat menjadi gel dengan menggunakan bahan

carbopol, propilenglikol, metil paraben, TEA (trietanolamin), gliserin, dan

aquadest hingga terbentuk gel ekstrak kulit buah delima dengan konsentrasi

100%. Pada penelitian ini menggunakan kulit buah delima jenis lokal yang

diperoleh dari Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur dan

diidentifikasi di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur UPT Medica Batu.

4.6.2. Ulkus Traumatik

Ulkus traumatik dalam penelitian ini adalah ulkus yang dibuat dengan

cara menempelkan semen stopper dengan penampang ± 1.5 mm yang telah

dipanaskan hingga membara selama 10 detik pada mukosa labial bawah tikus

selama 3 detik tanpa tekanan sehingga didapatkan ulkus dengan diameter ±1.5

mm berbentuk ovoid, berwana putih kekuningan dan dikelilingi eritema, yang

nantinya akan diaplikasikan gel ekstrak kulit buah delima secara topikal.

4.6.3. Jumlah Sel Limfosit

Penghitungan jumlah limfosit adalah penghitungan jumlah sel limfosit

pada preparat eksisi biopsi jaringan sekitar ulser pada hari ke-3, ke-5, ke-7 pasca

ulserasi dengan pewarnaan haematoxylin-eosin dan diamati dengan mikroskop

cahaya dengan perbesaran mikroskop 400 kali per 5 lapang pandang dan

36

kemudian dibuat foto preparat. Limfosit dalam pewarnaan HE akan tampak

berwarna ungu pada bentuk nukleus yang besar dan bulat berinti satu,

sitoplasmanya yang sedikit tampak mengelilingi inti sebagai cincin berwarna biru

muda.

4.7. Prosedur Penelitian/Pengumpulan Data

4.7.1 Kelaikan Etik

Penelitian ini diawali dengan pengurusan ethical clearance di Komisi Etik

Penelitian Bioscience Universitas Brawijaya.

4.7.2 Alur Penelitian

Sebelum ulserasi pada mukosa labial, sejumlah tikus putih dilakukan

adaptasi di laboratorium dengan dikandangkan pada box plastik berukuran 15 x

35 x 45 cm3 yang ditutup dengan kawat kassa dengan dasar sekam yang diganti

setiap 3 hari sekali dan diberi pakan standar selama 7 hari. Setelah 7 hari masa

adaptasi, mukosa labial tikus putih dianastesi dengan ketamine 0.2 ml secara

intramuscullar, kemudian jika tikus putih tidak memberi respon saat diberi

rangsangan rasa sakit menggunakan pinset bedah maka tikus putih bisa

diinduksi panas dengan ujung semen stopper sehingga terbentuk ulkus, lalu

diberikan analgesik novalgin sebanyak 0.3 ml diberikan secara intramuscular,

kemudian dimasukkan kedalam kandang yang telah diberi label kelompok kontrol

negatif K(-), kelompok kontrol positif K(+), kelompok perlakuan (P). Satu kandang

terdiri dari 1 ekor tikus. Kemudian dilakukan pembedahan pada hewan coba

pada H+1 setelah diberi perlakuan time series yaitu pada hari ke 3, 5, dan 7.

Kemudian membuat preparat untuk menghitung jumlah sel limfosit, analisis data

dan membuat kesimpulan (Pusat penelitian dan Pengembangan Peternakan,

2016).

37

4.7.3 Pembuatan Ekstrak Kulit Buah Delima (Punica granatum L.)

Kulit buah delima yang masih segar dikirim ke Dinas Kesehatan UPT

Medica Batu untuk dilakukan identifikasi dan pembuatan ekstrak. Kulit buah

delima yang masih segar dicuci dengan air hingga bersih kemudian dikeringkan

hingga benar-benar kering dengan cara diangin-anginkan dalam ruangan,

digiling hingga halus dengan menggunakan alat giling khusus sehingga

didapatkan serbuk dan ditimbang sebanyak 500 gram serbuk kulit buah delima.

Proses pembuatan ekstrak dengan teknik maserasi yaitu dengan cara serbuk

kulit buah delima dimasukkan ke dalam tabung Erlenmeyer, kemudian

ditambahkan ethanol 96% sebanyak 4000 mL. Tabung erlenmayer ditutup rapat

dan diaduk dengan homogenizer selama 30 menit dan disimpan pada suhu

kamar dan didiamkan selama 24 jam sambil sesekali dilakukan pengadukan

untuk meratakan konsentrasinya. Setelah 24 jam campuran itu disaring dengan

kertas filter, proses ini diulang 2 kali hingga diperoleh hasil berupa ampas dan

filtrat, hasil filtrat dievaporasi dengan vacuum rotary evaporation selama 4 jam

guna memisahkan pelarut ethanol dengan ekstrak ethanol kulit buah delima.

Filtrat dievaporasi dengan pengurangan tekanan pada suhu yang diatur sesuai

dengan titik didih ethanol hingga semua pelarut terpisah. Didapatkan hasil akhir

yang akan digunakan dalam percobaan yaitu ekstrak ethanol kulit buah delima

dengan konsentrasi 100% dari pelarut enatol 96% yang telah dipisahkan dengan

berat sebesar 58 gram (Hedaputra, 2014).

4.7.4 Pembuatan Gel Ekstrak Kulit Buah Delima (Punica granatum L.)

Menimbang terlebih dahulu semua bahan yang akan digunakan ke dalam

pembuatan gel ekstrak kulit buah delima sesuai takaran. Setelah semua bahan

ditimbang sesuai takaran kemudian karbopol dikembangkan dengan aquadest

38

dalam mortir hingga mengembang. Metil paraben dilarutkan dalam gliserin aduk

hingga larut dalam beaker gelas. Pada mortir yang berbeda ekstrak etanol kulit

buah delima digerus hingga teksturnya menjadi lembut lalu tambahkan sebagian

propilenglikol lalu gerus hingga homogen. Setelah karbopol mengembang gerus

terlebih dahulu dengan di tambahkan TEA sedikit- sedikit untuk membuat pH

sediaan gel sedikit basa kemudian gerus hingga membentuk basis gel.

Campuran gliserin dan metil paraben ditambahkan dalam basis gel sambil di

gerus hingga homogen. Sisa propilenglikol ditambahkan dalam campuran basis,

gerus hingga homogen. Campurkan gerusan ekstrak ke dalam basis gel dan

gerus sampai homogen. Ditambahkan aquadest yang sudah dipanaskan sedikit

sedikit sampai 40 ml. Kemudian setelah gel ekstrak kulit buah delima selesai

dibuat gel dimasukan ke dalam tube tertutup yang terlindung dari kontaminasi

luar dan ditimbang untuk mengetahui berat gelnya. Didapatkan hasil akhir

penimbangan gel ekstrak kulit buah delima sebanyak 44.67 gram.

Gel tersebut lalu disimpan pada suhu kamar selama 24 jam untuk

mengamati sifat fisik gel (pengamatan organoleptis meliputi homogenitas, pH

dan daya sebar). Uji organoleptis bertujuan untuk mengetahui apakah ada

perubahan warna, bentuk, dan bau selama penyimpanan. Uji pH bertujuan untuk

mengetahui adanya perubahan pH yang mungkin terjadi selama penyimpanan

yang akan berpengaruh terhadap stabilitas gel. Untuk memenuhi syarat sediaan

gel yang baik dan dapat diterima masyarakat dapat dilihat dari sifat fisik dan

stabilitasnya. Sifat fisik yang diukur adalah daya sebar gel. Uji homogenitas

dilakukan dengan mengoleskan zat yang akan diuji pada sekeping kaca harus

menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar.

(Supomo, 2016)

39

Tabel 4.1. Formula Sediaan Gel Ekstrak Kulit Buah Delima (Punica granatum L.)

(Maulina, 2015)

Komponen Takaran (gram)

Ekstrak Etanol Kulit Buah Delima 4 g

Karbopol 2 g

Gliserin 4 g

Propilenglikol 2 g

Metil paraben 0,06 g

Trietanolamin (TEA) 2 g

Aquadest 40 g

4.7.5 Pembuatan Ulkus Traumatik

Pembuatan ulkus traumatik yang diinduksi panas didahului dengan

anastesi menggunakan ketamine 0.2 ml secara intramuscular, kemudian

diinduksi dengan ujung cement stopper kedokteran gigi dengan penampang ±

1.5 mm yang sebelumnya telah dipanaskan dengan bunsen selama 10 detik dan

ditempelkan pada mukosa labial bawah tanpa tekanan selama 3 detik sehingga

terbentuk ulkus dengan diameter ±1.5 mm berbentuk ovoid, berwana putih

kekuningan dan dikelilingi eritema, yang nantinya akan diaplikasikan gel ekstrak

kulit buah delima secara topikal. Setelah dilakukan pembuatan ulkus traumatik

kemudian tikus putih diberi analgesik novalgin 0.3 ml secara intramuscular untuk

mengurangi rasa sakit pada tikus putih pasca di ulserasi (Pusat penelitian dan

Pengembangan Peternakan, 2016).

4.7.6 Pengaplikasian Gel Ekstrak Kulit Buah Delima (Punica granatum L.)

Setelah satu hari ulserasi, pada kelompok perlakuan dilakukan aplikasi

gel ekstrak kulit buah delima (Punica granatum L.) dua kali sehari. Sedangkan

pada kelompok kontrol positif dilakukan aplikasi Triamcinolone acetonide 0,1%

40

selama dua kali sehari dengan hanya satu kali oles dan kelompok kontrol negatif

tidak diberi perlakuan. Pengaplikasian gel ekstrak kulit delima (Punica granatum

L.) dilakukan secara topikal menggunakan cotton bud. Dilakukan aplikasi yang

sama pada kelompok kontrol (+) dan (-) pada hari ketiga, kelima sampai hari

ketujuh.

4.7.6. Pembedahan Hewan Coba

Pada satu hari setelah hari ke 3, 5, dan 7 hewan coba dikorbankan

dengan teknik dislokasi leher. Setelah itu, dilakukan pembedahan untuk

mengambil jaringan sekitar ulser pada hewan coba. Jaringan tersebut kemudian

dibersihkan dengan NaCl 0.9% fisiologis dan dimasukkan ke dalam botol organ

yang sudah berisi larutan BNF (Buffered Neutral Formalin) 10% dengan pH 6.5-

7.5 (Pusat penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2016).

4.7.7. Sanitasi Hewan Coba

Semua sisa organ hewan coba yang sudah dibedah dan tidak terpakai

dilakukan sanitasi. Tubuh tikus yang tersisa dibersihkan dan dilakukan antiseptik

dengan alkohol 70%. Semua sisa organ tikus yang sudah dibedah dan tidak

terpakai kemudian dikubur dengan mengubur di halaman belakang laboratorium

biokimia dengan membuat lubang dengan kedalaman 100 cm dan dibalut kain

atau bahan yang mudah terurai. Sampah dari prosedur pembedahan yang tidak

terpakai dibuang dalam satu kantong plastik, sampah medis dipisahkan

tersendiri, dan diserahkan ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk proses

pembuangan. Area kerja sisa pembedahan dibersihkan dengan sabun dan jika

perlu disemprot dengan alkohol.

41

4.7.8. Pembuatan preparat

a. Fiksasi

Pada tahap fiksasi, dilakukan perendaman jaringan ulser pada larutan

formalin 10% selama 18-24 jam, kemudian jaringan dicuci dengan aquadest

selama 15 menit.

b. Embedding

Jaringan ulkus dimasukkan pada beberapa cairan yaitu aceton selama 1

jam x 4, Xylol selama ½ jam x 4, paraffin cair selama 1 jam x 3 dan penanaman

jaringan kulit pada paraffin blok.

c. Slicing

Blok yang sudah tertanam jaringan ulkus diletakkan pada balok es

selama kurang lebih 15 menit kemudian blok ditempelkan pada cakram microtom

rotary kemudian sayat jaringan ulkus secara vertikal dengan ukuran 4 mikron.

Sayatan jaringan ulkus yang dibentuk pita diambil dengan menggunakan kuas

kecil, kemudian letakkan pada water bath yang mengandung gelatin dengan

suhu 36ᵒC. Setelah sayatan jaringan ulkus merentang, sayatan diambil dengan

mmenggunakan object glass dan didiamkan selama 24 jam.

d. Staning

Object glass dimasukkan dalam Xylol selama 15 menit x 3, alkohol 96%

selama 15 menit x 3, kemudian dicuci dengan air mengalir selama 15 menit.

Setelah itu object glass dimasukkan pada pewarna Haematoxylin selama 15

menit dan dicuci dengan air mengalir selama 15 menit.Object glass dimasukkan

pada Litium carbonat selama 20 detik dan dicuci dengan air mengalir selama 15

menit. Selanjunya object glass dimasukkan pada pewarnaan Eosin selama 15

42

menit, alkohol 96% selama 15 menit x 3 dan Xylol selama 15 menit x 3. Dan