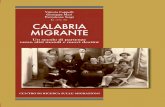

OLCESE G. (2003). Le ceramiche comuni a Roma e in area romana (III secolo a.C.-I-II secolo d.C.)....

Transcript of OLCESE G. (2003). Le ceramiche comuni a Roma e in area romana (III secolo a.C.-I-II secolo d.C.)....

CERAMICHE COMUNI A ROMA E IN AREA ROMANA:PRODUZIONE, CIRCOLAZIONE E TECNOLOGIA

(TARDA ETÀ REPUBBLICANA - PRIMA ETÀ IMPERIALE)

con contributi di: CATERINA COLETTI, ELENA G. LORENZETTI, MAURICE PICON,

GABRIELLA TASSINARI, GISELA THIERRIN MICHAEL

revisione scientifica:GABRIELLA TASSINARI

DOCUMENTI DI ARCHEOLOGIA

28

Editrice SAPSocietà Archeologica s.r.l.

GLORIA OLCESE

2003, © SAP Società Archeologica s.r.l.

Viale Risorgimento, 14 - 46100 MantovaTel./Fax 0376-369611

ISBN 88-87115-29-X

Ringraziamenti

Il DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) ha finanziato il programma di ricerca da cui è trattoquesto studio (1994-1998) e il conseguimento della mia Habilitation presso le Università tede-sche.

W.D. Heilmeyer ha avuto una parte importante nella realizzazione di questo e di molti altri mieilavori. A lui infatti devo l’opportunità di fare ricerca presso la Freie Universität di Berlino, quan-do altrove non era possibile.

M. Picon ha seguito con grande partecipazione la fase di impostazione del progetto e di elabora-zione dei dati archeometrici. I nostri sopralluoghi in Italia centrale e la prospezione nella zona diVasanello sono stati tra i momenti più interessanti e divertenti di questo lavoro.

Non avrei potuto affrontare questo lavoro senza l’aiuto e la collaborazione delle Soprintendenzearcheologiche di Roma, del Lazio, di Ostia e dell’Etruria Meridionale. Molti sono gli studiosi a cui devo informazioni, suggerimenti o che mi hanno autorizzato a pren-dere visione di materiali e a effettuare le campionature. Per brevità li ho semplicemente elenca-ti in ordine alfabetico: M.R. Barbera, A. Camilli, A. Carbonara, A. Ciotola, A. Claridge, C. Coletti,G. Gazzetti, G. Ghini, B. Hoffmann (†), C. Leotta, S. Gatti, A. Gallina Zevi, G. Ghini, A. Luttazzi, T.Mannoni, N. Marletta, A. Martin, G. Messineo, C. Mocchegiani Carpano, S. Musco, G. Nardi, C.Panella, C. Pavolini, A. Ricci , G. Rizzo, G. Schneider, I. Sciortino, E. Segala, C. Sforzini, J. She-phard, E. Stanco.A tutti va la mia gratitudine.

G. Tassinari ha partecipato alla revisione e al completamento di questo studio con un coinvolgi-mento prezioso e insostituibile.

Ringrazio anche V. Thirion Merle e M.Vichy per l’aiuto nella effettuazione delle clusters con i pro-grammi di Lione. U. Eckertz Popp ha eseguito alcune delle fotografie.

G.P. Brogiolo ha accolto il volume nella collana da lui diretta insieme a S. Gelichi; gli sono grataanche per la collaborazione e per il confronto scientifico che in questi anni non sono mai venutimeno.

A. Favaro ha curato la redazione del lavoro con molta disponibilità e pazienza.

Un grazie infine anche a mia sorella Alessandra; senza di lei questo libro e tante altre cose piùimportanti non ci sarebbero.

I N D I C E

I. FINALITÀ E LIMITI DEL LAVORO

II. LE CERAMICHE COMUNI DI ROMA E DELL’AREA ROMANA

II.1. Lo studio delle ceramiche comuni II.2. Le ceramiche comuni dell’Italia centrale tirrenicaII.3. I dati di Roma e del LazioII.4. Siti consideratiII.5. Le aree produttive considerate

III. TECNOLOGIA DI FABBRICAZIONE E ARTIGIANATO CERAMICO

III.1. Tecnologia di fabbricazione della ceramica: qualche puntoIII.2. Ceramiche da cucina e da mensa: una distinzione tecnologica impor-

tanteIII.2.a. Ceramiche calcaree e ceramiche non calcareeIII.2.b. Atmosfere e modi di cotturaIII.3. Officine ceramiche nel Mediterraneo: una classificazione sulla base

della tecnologia

IV. LA CERAMICA DA CUCINA

IV.1. Materia prima e tecnologia di fabbricazione delle ceramiche comuni dacucina dell’area di Roma

IV.2. Forme e tipiIII secolo a.C.II secolo a.C./I secolo a.C.Età augustea/I secolo d.C.

IV.3. Ceramica da cucina di Ostia: presenze e dati quantitativi (C. COLETTI)Tabella 1: Ceramica da cucina “Rozza terracotta” da alcuni contesti di Ostia: dati

quantitativiIV.4. Ceramica da cucina dalle pendici settentrionali del Palatino nella

prima età augustea (E. G. LORENZETTI)Tabella 2: Ceramica comune da cucina della Domus Publica

V. LA CERAMICA DA MENSA, DA DISPENSA E PER LA PREPARAZIONE

V.1. Materia prima e tecnologia V.2. Forme e tipi

Prima/media età repubblicanaTarda età repubblicanaEtà augustea/I secolo d.C.

VI. ALCUNE FORME DELLA BATTERIA DA CUCINA DI ROMA E DEL LAZIO COME INDICA-TORI ECONOMICI E DI ABITUDINI ALIMENTARI TRA L’ETÀ REPUBBLICANA E LAPRIMA ETÀ IMPERIALE

VI.1. Olla con orlo a mandorlaCronologia e usoDati tecnici e archeometriciDiffusione

VI.2. Pentola a tesaUso, cronologia e diffusioneDati tecnici e archeometrici

VI.3. ClibanusVI.4. Patina

Cronologia e usoOrigine e diffusione

VI.5. Mortaria e baciniVI.6. I dati archeometrici di alcuni tipi-guidaTABELLA 3: Dati chimici di alcuni tipi ceramici di Roma e area romana

Pag. 7

Pag. 9

Pag. 19

Pag. 24

Pag. 34

Pag. 37

VII. LE ANALISI DI LABORATORIO

VII.1. Ceramica e archeometriaVII.2. Criteri e obiettivi delle analisi di laboratorioVII.3. Le campionature e i materiali analizzatiVII.4. I metodi utilizzatiVII.5. Alcuni risultati sulle ceramiche comuni: le analisi chimiche (G. OLCESE,

M. PICON) Tabella 4: Concentrazioni medie e deviazioni standard delle ceramiche comuni diRoma e area romanaVII.6. Dati geologici e analisi chimiche delle ceramiche di Roma e del lazio:

qualche osservazione conclusiva (M. PICON)VII.7. Le analisi mineralogicheVII.8. Petrographische Charakterisierung und Differenziation der “römischen

Produktion” (G. THIERRIN MICHAEL)Tabella 5:Analisi mineralogica semiquantitativa dei campioni di ceramica comuneda Roma e dintorni

VIII. ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE

VIII.1. Criteri di insediamento delle officine ceramicheVIII.2. Officine: tipologie differenti VIII.3. La specializzazione delle officine ceramicheVIII.4. Ceramica comune e economia

IX. ARTIGIANATO CERAMICO E TECNOLOGIA ITALICA NEL MEDITERRANEO

IX.1. La circolazione delle ceramiche comuni italiche nel MediterraneoIX.2. Le motivazioni della circolazione delle ceramiche comuni di origine centro-

italicaIX.3. Alcune linee di ricerca per gli studi ceramologici in area centro-italica

CATALOGO: FORME E TIPI

A. Ceramica da cucinaB. Ceramica da mensaC. Ceramica per la preparazione

CATALOGO: GLI IMPASTIA. Ceramica da cucinaB. Ceramica da mensa e per la preparazione

TAVOLE

APPENDICITabella 6: Tabella di concordanza delle ceramiche comuni di Roma e del LazioTabella 7: Tabella dei valori chimici (XRF) delle ceramiche comuni di Roma e del

LazioElenco delle pubblicazioni da cui sono tratti alcuni disegni e fotografie

BIBLIOGRAFIA

Pag. 45

Pag. 60

Pag. 66

Pag. 73

Pag. 107

Pag. 112

Pag. 157

Pag. 169

Questo libro è il risultato della revisione e del-l’ampliamento di una parte della mia tesi di abili-tazione in archeologica classica e archeometria,dal titolo “Aspetti della produzione ceramica aRoma e in area romana tra il II secolo a.C. e il IIsecolo d.C. alla luce della ricerca archeologica earcheometrica”, tesi presentata nel 1997 presso laFreie Universität Berlin1.Il lavoro completo, che raccoglie lo studio di più

classi ceramiche nell’area di Roma tra età tardorepubblicana e prima età imperiale, sarà pubblica-to a parte. I dati relativi alle ceramiche comunicostituivano già nella prima stesura una partepiuttosto importante, molto ampia e quasi a séstante; si è ritenuto quindi opportuno pubblicarlaseparatamente, avendo così la possibilità di appro-fondire alcuni aspetti che, per ragioni di spazio,sarebbero stati invece sacrificati in un lavoro d’in-sieme.La scelta di estrapolare la parte sulle cerami-

che comuni comporta però alcuni limiti che costi-tuiscono la premessa fondamentale a questo libro.Il primo limite è proprio il fatto stesso di essere ilfrutto di una estrapolazione e di non avere il soste-gno dei dati offerti dalle altre classi ceramiche2. Il lavoro generale costituisce un primo tentati-

vo di definire i caratteri della produzione ceramicae in particolare di alcune classi (ceramica a verni-ce nera, terra sigillata, ceramica a pareti sottili,ceramica italo - megarese e ceramiche comuni) tral’età repubblicana e la prima età imperiale, fino alI secolo d.C. in linea generale, fino al II per queitipi che continuano anche in questo secolo. In taleottica, nessuna delle classi è stata trattata nellasua totalità; sono state piuttosto presentate alcune

forme e tipi che, in base ai dati pubblicati o a unaprima indagine nei magazzini, apparivano tra ipiù documentati.Il filo rosso del lavoro era quello di cercare di

individuare e caratterizzare, in base ad uno studiotipologico, macroscopico e archeometrico, le produ-zioni locali/regionali.Ovviamente, per l’importanza e l’ampiezza

della zona considerata, non era neppure ipotizza-bile arrivare a dare delle tipologie complete o for-nire dati quantitativi, né di esaurire la trattazionedelle singole classi ceramiche. Non è quindi il finedi questa ricerca fornire una tipologia definitivadelle ceramiche comuni della zona considerata;con i dati attualmente disponibili, inoltre, non èpossibile fissare cronologie sicure per i tipi, chespesso sono quelle proposte dalla bibliografia esi-stente3. Molto più modestamente, ci si è prefissi diindividuare delle “linee” di tendenza, soffermandol’attenzione su alcuni tipi ceramici, dei tipi-guida,indicatori di alcune zone e periodi. Per la maggiorparte di essi è certa la produzione nell’area diRoma e nel Lazio. Per un numero ridotto di tipirimane il dubbio che si tratti effettivamente di pro-duzioni locali/regionali, dal momento che sonoceramiche ben documentate anche in altre regioni,come l’Etruria e la Campania e facenti parte diuna sorta di koiné ceramica dell’Italia centro-meridionale, che riflette una situazione produttivamolto articolata nell’ambito della quale è comples-so distinguere produzioni diverse4.

Là dove era possibile, si è cercato di affrontareproblemi produttivi e tecnologici - impianto e atti-vità delle officine, scelte produttive e tecnologiche,

I. FINALITÀ E LIMITI DEL LAVORO

Gloria Olcese 7

1 Alcune notizie sono già state pubblicate e riguardano il pro-getto in generale, Olcese 1995b, oppure la ceramica a vernicenera (Olcese 1998; Olcese, Picon 1998) e la terra sigillata (Olce-se, c.s.).2 A colmare tale lacuna provvederà la pubblicazione definitivadel lavoro. L’esame congiunto di più classi ceramiche può infat-ti ampliare le conoscenze sull’artigianato ceramico di una zonacosì importante dal punto di vista storico e archeologico. Inrealtà si è già tenuto conto per la stesura di questo lavoro dialcuni dati (ad esempio di quelli archeometrici) relativi allealtre classi ceramiche.

3 Lavori futuri potranno ovviare a questo inconveniente che haobbligato chi scrive a proporre per alcuni dei tipi presentatidatazioni piuttosto generiche e talora incerte. Dal riesame deidati editi sono emersi dei problemi relativi alla datazione distrati/materiali di alcuni siti e al fenomeno della residualità,problemi in qualche caso già segnalati dagli stessi Autori dellepubblicazioni utilizzate, non risolvibili con i dati attualmente adisposizione.4 Spesso non si dispone di dati archeometrici sulle argille suffi-cienti ad arrivare ad una attribuzione decisiva di una ceramicaad una zona piuttosto che ad un’altra.

circolazione delle ceramiche - anche se ciascuno diquesti temi meriterebbe ulteriori approfondimentie gli elementi a disposizione sono ancora pochi perpensare ad una sintesi definitiva.Solo in alcuni casi si è attinto a dati ricavati da

scavi stratigrafici, poiché la maggior parte deilavori sul campo era in corso di effettuazione almomento della stesura di questo testo. Cionono-stante la disponibilità dei colleghi romani mi hapermesso di prendere visione di ceramiche recupe-rate durante alcuni scavi in corso, per un primoconfronto5. Lo studio e l’edizione di contesti urbanie di area romana potrà dare un contributo insosti-tuibile alla conoscenza e al cambiamento dei tipinel corso del tempo, tutti dati che non possonoessere trattati in modo definitivo in questa ricerca.Nell’ambito del presente lavoro hanno trovato

posto due contributi che prendono in considerazio-ne materiali provenienti da scavi stratigrafici e chedanno informazioni dettagliate sulle presenze ditipi in ceramica comune a Roma e a Ostia: si trattadei resoconti dello studio della ceramica da cucinadelle stratigrafie ostiensi e dei dati sulle ceramichecomuni da cucina delle Pendici settentrionali delPalatino. La panoramica delle presenze e dei datiquantitativi delle ceramiche da cucina di Ostia èofferta dal contributo di C. Coletti, che ha sintetiz-zato i dati a disposizione dai contesti ostiensi limi-tatamente ai tipi-guida considerati in questo lavo-ro (cap.IV.3). Il testo di E.G. Lorenzetti riassumeinvece i dati sulle ceramiche comuni da cucina pro-venienti dallo scavo delle stratigrafie di distruzionedell’ultima fase repubblicana della Domus publica,alle pendici settentrionali del Palatino (cap. IV.4).

Per una migliore conoscenza delle ceramichestudiate e per rispondere ad alcune domande spe-cifiche relative alla produzione, circolazione e tec-nologia si è fatto ricorso ad analisi di laboratorio,chimiche e mineralogiche (XRF e analisi al micro-scopio polarizzatore su sezione sottile), eseguitenell’ambito del mio progetto di Habilitation inArcheologia classica e Archeometria presso l’Insti-tut für klassische Archäologie e l’ArbeitsgruppeArchäometrie della Freie Universität di Berlino6.Tali analisi sono state in un secondo tempo elabo-rate a Lione, con l’aiuto prezioso di M. Picon7. G.Thierrin Michael ha collaborato al lavoro ricon-trollando le sezioni sottili ed elaborando un testo,riportato nel capitolo VII.8 8.Obiettivi e risultati di tali analisi sono raccolti

nel capitolo VII. Le analisi presentate in questovolume sono state estrapolate da un insieme piùampio che ha visto la campionatura di più classiceramiche e l’esecuzione di 510 analisi chimiche e45 analisi mineralogiche.

I risultati ottenuti grazie all’approccio archeo-logico e archeometrico dimostrano quanto sia inte-ressante l’area di Roma per la definizione di tema-tiche ampie e ancora poco indagate che riguardanol’artigianato ceramico di epoca romana. La conoscenza delle ceramiche prodotte e delle

scelte produttive delle officine di Roma, del Lazio edell’Etruria meridionale, oltre a facilitare il compi-to di individuazione di ceramiche di importazioneagli archeologi che operano al di fuori dell’Italiacentrale, dà indicazioni utili per interpretaremodalità produttive di molte zone del Mediterra-neo, facendo luce sui cambiamenti tecnologiciapportati dalla romanizzazione nel processo difabbricazione, decorazione e nella cottura dei reci-pienti (ad esempio di quelli destinati alla cottura,oppure della terra sigillata). In questo senso, cono-scere le ceramiche prodotte nell’area di Romasignifica in primo luogo individuare i tipi principa-li e caratterizzarne le composizioni chimiche emineralogiche.

Una particolare attenzione è stata riservata allaceramica da cucina, fino ad ora non sufficientemen-te studiata, nonostante il suo potenziale informati-vo; è ormai chiaro che alcune produzioni da cucinadi buona qualità rispondono a criteri e a scelte arti-gianali precise e in tal senso possono dare numero-se informazioni per conoscere meglio il livello tecno-logico artigianale della società che le ha prodotte9.Questi aspetti sono stati oggetto di numerosi

studi da parte di Maurice Picon che si è occupato,con una visione ampia ed esauriente, di molti pro-blemi della produzione ceramica in area mediter-ranea, cercando spiegazioni e interpretazionianche nei dati dell’etnografia. Ho cercato in questolavoro di sviluppare alcuni di questi temi seguen-do i suoi studi e le idee che mi sono fatta discuten-do con lui. Proprio dalle nostre discussioni è natal’idea, nei primi anni ‘90, di un progetto sulle cera-miche di Roma, che utilizzasse diversi approcci distudio. Partendo dalle ceramiche comuni dell’areadi Roma mi sono prefissa anche di illustrare, sepure in linee molto generali, alcuni aspetti dell’ar-tigianato ceramico di età romana10.

LE CERAMICHE COMUNI A ROMA E IN AREA ROMANA (TARDA ETÀ REPUBBLICANA - PRIMA ETÀ IMPERIALE)8

5 Ricordo che la maggior parte delle informazioni raccolte sonorelative alle attività in corso a Roma negli anni 1994-1997. Nelfrattempo sono stati avviati studi e edizioni di materiali cheall’epoca di impostazione di questo lavoro non esistevano oerano agli inizi (e che sono a tutt’oggi in gran parte inediti).6 G. Schneider ha autorizzato l’effettuazione delle analisi,finanziate grazie ad un Habilitationsstipendium del DFG(Deutsche Forschungsgemeinschaft), presso l’ArbeitsgruppeArchäometrie della Freie Universität Berlin. 7 Il progetto di Habilitation è stato condotto negli anni tra il

1994 e il 1997 e discusso come Habilitationsarbeit presso laFreie Universität Berlin il 24 giugno 1998.8 Il testo completo verrà riportato nel volume in preparazioneche comprende più classi ceramiche.9 Per la mia esperienza è stato fondamentale lo studio delleceramiche comuni di Albintimilium, Olcese 1993, 1996a ePicon, Olcese 1995. 10 Molti dati emersi dal lavoro svolto, ad esempio quelli sullefornaci di Roma e dell’area romana, confluiranno nel volume inpreparazione.

II.1. LO STUDIO DELLE CERAMICHE COMUNI11

Trascurate in passato dagli archeologi, le cera-miche comuni hanno ricevuto negli ultimi tempimaggiore attenzione giustificata dalla loro abbon-danza e anche dal potenziale informativo che essepossiedono, soprattutto in campo tecnologico.Di fabbricazione spesso locale/regionale, le

ceramiche comuni consentono di ricostruire ilpatrimonio delle conoscenze tecnologiche dellasocietà che le ha prodotte: danno informazionisulla materia prima utilizzata - sovente si tratta diargille della zona - o sulle tecnologie produttive,sui modi di lavorazione e sulla cottura.In realtà il potenziale informativo di questa

classe poco appariscente potrebbe essere sfruttatodi più: ancora male si conoscono ad esempio quelleproduzioni di alcune zone del bacino del Mediter-raneo, destinate soprattutto alla cottura degli ali-menti che, in epoca ellenistica e romana ma anchein età tardo-antica, sono state oggetto di esporta-zione e hanno avuto una distribuzione a lungo rag-gio. Mancano verifiche e studi sulle motivazionieconomiche e tecnologiche che hanno causato lacircolazione di alcune ceramiche comuni al di fuoridell’area di origine: quali erano le principali areedi produzione? Quali caratterische ha la materiaprima con cui sono state realizzate? Qual’è la tec-nologia di fabbricazione (temperatura di cottura,coefficiente di dilatazione, resistenza a chocs mec-canici e termici)? Solo queste informazioni potreb-bero infatti aiutarci a ricostruire il patrimoniodelle conoscenze tecnologiche di alcune zone e acapire meglio le motivazioni di una diffusione ad

ampio raggio. Le prime indagini di caratterearcheometrico che sono state effettuate su alcunedi queste produzioni hanno dimostrato quantopossa essere utile approfondire, con approcci ade-guati, lo studio di questa affascinante classe cera-mica12.Altrettanto interessanti sono i risvolti dello

studio della ceramica comune in ambito culturalee socio-economico. La scelta di alcune forme cera-miche riflette abitudini alimentari e culturali,come bene ha dimostrato la pubblicazione delleceramiche di Olbia in Provenza13. La ceramicacomune e, in modo particolare, alcune forme sonoveri e propri indicatori culturali, nella misura incui le società antiche hanno dato più o meno spazioa diversi contenitori e utensili. Si pensi ad esempioalla funzione e all’uso del mortarium, strumentoquotidiano della batteria da cucina greca e delmondo ellenizzato, che non esiste o è poco utilizza-to da alcune società. Oppure ai clibani, oggetto distudio in tempi recenti14, che dovevano costituireun elemento indispensabile della cucina romana,per la cottura domestica sub testu del pane e dialtri alimenti, documentati dall’epoca repubblica-na al tardo antico e all’alto medioevo, con variazio-ni morfologiche a seconda della zona e dell’epoca.Manca una rilettura della ceramica da cucina

italica in questa chiave; essa potrebbe darci molteinformazioni ulteriori. Un primo importantepasso, premessa indispensabile ad ulteriori ricer-che e approfondimenti, resta però la classificazio-ne tipologica delle ceramiche comuni tardo repub-blicane e di età imperiale, che in area romano-laziale, come in molte altre, non esiste ancora.

Gloria Olcese 9

11 Non mi soffermerò sulla definizione ceramiche comuni esulla storia degli studi di tale classe ceramica, per la qualerimando ai miei precedenti lavori, con la bibliografia completasulla classe (si veda in particolare Olcese 1993). La pubblicazio-ne di lavori vecchi e recenti sulle ceramiche comuni di più areegeografiche, relative a periodi differenti, dimostra che esistonopiù definizioni della classe ceramica e che sono diversi i mate-riali che in essa vengono compresi. Queste diversità dipendonospesso dalla tradizione degli studi e dalla formazione degliarcheologi, a seconda che si tratti di etruscologi, archeologi clas-sici o medievisti. Questo fatto rende improbabile che si riesca ad

arrivare ad una uniformità di definizione. Si ritiene pertantogià un buon punto di partenza che si definiscano all’inizio dellavoro i propri intenti senza pretendere di arrivare ad una omo-geneità di approccio. Seguendo la tradizione degli studi classici,come già avvenuto per lo studio delle ceramiche comuni diAlbintimilium (Olcese 1993), si è considerata in questo lavorosia la ceramica comune da cucina che quella da mensa. 12 Blondé, Picon 2000.13 Bats 1988. Si veda anche Zifferero 2000, contributo relativoallo studio di ceramiche dell’epoca preromana.14 Cubberley 1995.

II. LE CERAMICHE COMUNI DI ROMA E DELL’AREA ROMANA

II.2. LE CERAMICHE COMUNI DELL’ ITALIA CENTRA-LE TIRRENICA

Lo studio archeologico e archeometrico delleceramiche comuni di alcuni siti, tra cui Albintimi-lium, oggetto di studio tra gli anni ’80 e ’90, ha con-tribuito a far emergere il fenomeno della circola-zione piuttosto ampia di alcuni tipi di ceramicacomune, tra l’età tardo repubblicana e la prima etàimperiale. Si tratta in modo particolare di conteni-tori destinati all’esposizione al fuoco (ma anche diceramica per la preparazione degli alimenti e diceramiche da mensa), la cui origine è da ricondur-re all’area tirrenica centro-meridionale15. Taliceramiche, prodotte in più centri dell’area compre-sa tra l’Etruria meridionale e la Campania edesportate in diversi siti del Mediterraneo, comeconfermano i carichi di alcuni relitti, hanno rice-vuto in questi ultimi anni crescente attenzione daparte degli archeologi16.Con chiarezza sono stati evidenziati alcuni tipi

di produzione campana, come il tegame ad orlobifido, quello con orlo arrotondato o a fascia, docu-mentati in età tardo repubblicana. È emersa anchela presenza di ceramiche prodotte nel Lazio e/o inEtruria meridionale, in più siti della penisola e delbacino occidentale del Mediterraneo. Per alcuneforme/tipi rinvenuti ad Albintimilium, come adesempio la pentola a tesa, era stata proposta, inbase ai dati archeologici e archeometrici, un’origi-ne centro-italica, riportabile in particolare all’areadi Roma e della Valle del Tevere17.Questi primi dati, confermati da ritrovamenti e

da ricerche in diverse aree del Mediterraneo,hanno fatto nascere l’interesse nei confronti dell’I-talia centrale quale zona di produzione e approvi-gionamento di ceramiche comuni in epoca tardorepubblicana e nella prima età imperiale. L’avan-zamento delle ricerche sui contenitori ceramici diorigine italica ha permesso di seguire la diffusionedi alcuni tipi italici in ambito mediterraneo occi-dentale e orientale (per il Mediterraneo occidenta-le si veda, a titolo di esempio, il Dicocer, una rac-colta delle ceramiche che circolano nel Mediterra-neo nord-occidentale tra VII secolo a.C. e VII seco-lo d.C. pubblicato nel 1993; per il Mediterraneoorientale si vedano i recenti contributi di J.Hayes18).

Uno degli scopi di questo lavoro è quindi quellodi cercare di seguire, almeno a grandi linee, il feno-meno della produzione della ceramica comune cen-tro-italica nella sua area di origine.

II.3. I DATI DI ROMA E DEL LAZIO

Non esistono studi d’insieme sulle ceramichecomuni di Roma o del Lazio. I dati fino ad ora editi riguardano i materiali

recuperati durante gli scavi di Ostia19; altre infor-mazioni si possono desumere dalle pubblicazionidi reperti provenienti da scavi a Roma e nel Lazio.Per Roma, è possibile contare sui dati degli scavidella Curia o sui recuperi effettuati nella zona pro-duttiva della Celsa o sui resoconti dei lavori all’A-qua Marcia20; inoltre sulla pubblicazione, in corsodi stampa, di un contesto di età augustea sullependici orientali del Palatino21, di cui vengonoriportati in questa sede i primi dati relativi allaceramica comune da cucina (si veda Lorenzetti,infra). Per l’area laziale, possediamo, tra gli altri, i

resoconti delle indagini di superficie e di scavidella scuola britannica22, gli scavi spagnoli a Gabiie a Tusculum e le indagini della scuola danese a LaGiostra23.L’esame congiunto dei dati pubblicati consente

di costruire un panorama delle forme e dei tipidocumentati, che resta però incompleto soprattut-to per alcune epoche. Molto pochi, ad esempio, sonoper ora i dati concernenti il II e in parte il I secoloa.C. Mancano soprattutto edizioni di ceramicheprovenienti da scavi stratigrafici che consentireb-bero di organizzare cronologicamente i reperti chesi conoscono da vecchie pubblicazioni e da vecchiscavi, da recuperi di emergenza o dai magazzinidei musei24. I pochi casi in cui è possibile contaresu dati percentuali/quantitativi, essi riflettonosituazioni articolate e tra loro differenti, per quan-to riferite ad aree tra loro non lontanissime. I datisulle ceramiche da cucina di Ostia, ad esempio,evidenziano nei depositi di età flavia e traianea lapresenza prevalente di ceramiche da cucina fab-bricate nella zona di Roma; accanto alle produzio-ni locali/regionali abbondano però importazionidall’Africa (30% del totale), dalla Campania e dalMediterraneo orientale (testo Coletti, infra). Le

LE CERAMICHE COMUNI A ROMA E IN AREA ROMANA (TARDA ETÀ REPUBBLICANA - PRIMA ETÀ IMPERIALE)10

15 Si vedano a titolo di esempio le pubblicazioni dei materiali diLuni (Luni I 1973-74, Luni II 1977), Pompei (ChiaromonteTrerè 1984); inoltre Olcese 1993, Ead. 1997 e il Dicocer 1993.16 Si vedano a titolo di esempio i lavori della Aguarod Otal o gliAtti del convegno sulla ceramica comune romana di epoca altoimperiale nella Penisola Iberica (Aguarod Otal 1991; Ceramicacomuna 1995).17 Per le motivazioni possibili della circolazione di ceramichecomuni da cucina, Picon, Olcese 1995; Olcese 1996a.18 Hayes 1997 e 2000.19Ostia I, II, III, IV e OstiaV (inedito); Coletti, Pavolini 1996; Pavolini2000, relativo alle ceramiche da mensa dell’Antiquarium ostiense.

20 Carbonara, Messineo 1991; Carbonara, Messineo 1991-92;Aqua Marcia 1996.21 Il contributo, a cura di E. Lorenzetti, è in corso di stampanegli Atti del Convegno di Rei Cretariae, tenutosi a Roma nelmese di settembre 2002.22 A titolo di esempio si vedano Potter 1985; Duncan 1958; Id.1964 e 1965.23 Almagro-Gorbea 1982; Tusculum 2000; Moltesen, RasmusBrandt 1994.24 In generale sono pochi i siti ben datati soprattutto per ilperiodo compreso tra il III e il I secolo a.C.

importazioni dall’Africa hanno un incremento inetà adrianea e superano la produzione “locale”.Lo studio delle ceramiche comuni di un tratto

urbano dell’Aqua Marcia (contesti datati tra l’80d.C. e la fine del I secolo d.C.) rivela invece la nettaprevalenza di impasti “locali” che rappresentanol’80 % del totale25.Per quanto riguarda poi lo studio della tecnolo-

gia di fabbricazione delle ceramiche comuni, si puòcontare sul lavoro della Schuring, che ha comeoggetto le ceramiche da cucina di epoca romana emedievale di San Sisto Vecchio, contributo per oraunico nel suo genere26. Le ceramiche comuni di Roma e dell’area lazia-

le presentano caratteri morfologici e di impastosimili e, a seconda dell’epoca e della zona in cuisono state prodotte, hanno delle peculiarità che siè cercato di far emergere a grandi linee nel corso diquesto lavoro27.

II.4. SITI CONSIDERATI

Per l’elaborazione di questa ricerca, sono stateconsiderate e sottoposte ad analisi di laboratorio leceramiche comuni dei seguenti siti (fig. 1):

Roma• Palatino, Pendici orientali (scavi A. Carandini,inedite)28

• Gianicolo, recuperi Mocchegiani Carpano29 (par-zialmente edite)

• Tempio della Concordia (scavi della Soprinten-denza archeologica di Roma, inedite)

• Fornaci della Celsa, Via Flaminia (scavi e recu-peri pubblicati da G. Messineo, A. Carbonara)30

Dintorni di Roma e Lazio• Gabii (materiali provenienti dagli scavi spagno-li, pubblicati da M. Vegas e A. Martin Lopez)31

• Macchia di Freddara (ricognizioni e scavi delGAR, A. Camilli)32

• Ostia (scavi Soprintendenza, materiali studiati

Gloria Olcese 11

25 Aqua Marcia 1996, pp. 148, 151, 153.26 Schuring 1986 e 1987. Alcune ricerche di H. Patterson, adesempio Patterson 1992, sono relative però all’epoca tardoanti-ca e altomedievale.27 Per molte forme è evidente la derivazione dalle ceramicheetrusche, per altre emerge chiaramente l’influenza delle cera-miche greche e magno-greche.28 Il materiale è inedito; per l’area dello scavo si vedano Caran-

dini et al. 1986; Carandini 1990.29 Mocchegiani Carpano 1971-1972; Mele, Mocchegiani Carpa-no 1982.30 Carbonara, Messineo 1991; Carbonara, Messineo 1991-1992.31 Vegas, Martin Lopez 1982.32 Camilli 1992; Camilli et al. 1984.

Fig. 1) Carta dei siti nominati nel lavoro

LE CERAMICHE COMUNI A ROMA E IN AREA ROMANA (TARDA ETÀ REPUBBLICANA - PRIMA ETÀ IMPERIALE)12

Fig. 2) Gianicolo: area dello scarico di ceramiche (daMele, Mocchegiani Carpano 1982)

da F. Zevi e I. Pohl; scavi Università di Roma LaSapienza, C. Panella; materiali studiati da C.Coletti)33

• Palestrina (materiali dell’area sacra del Santua-rio detto di Ercole, responsabile S. Gatti)

• Paliano (scavi Soprintendenza archeologicaEtruria Meridionale, responsabile G. Ghini)

• Segni (materiali pubblicati da E. Stanco)34• Sutri (scavi Scuola Britannica, materiale pubbli-cato da G.C. Duncan)35

• Tivoli (recuperi Soprintendenza archeologica delLazio, C. Leotta)36

• Vasanello (materiali inediti dallo scavo dellaSoprintendenza condotto da C. Sforzini)37

Non si è trattato di un esame analitico di tutti imateriali, che in alcuni casi attendono ancora unostudio dettagliato, bensì di una prima indaginemirata a fornire una base di lavoro per orientare lericerche e per stabilire quali fossero i reperti dacampionare per le indagini di laboratorio.Le osservazioni dirette sulle ceramiche sono

state completate dallo spoglio delle pubblicazioniesistenti relative a molti più siti di quelli appena

elencati38 e le informazioni riunite hanno consen-tito la realizzazione del catalogo e di proporre alcu-ne chiavi di lettura delle ceramiche comuni, con-nesse agli aspetti tecnologici e di fabbricazione.

II.5. LE AREE PRODUTTIVE CONSIDERATE39

Da tempo si sottolinea la scarsità di dati esi-stenti sulle fornaci e sui siti produttori di ceramicain Italia in epoca romana (tale osservazioneriguarda in realtà anche altre epoche).A sostegno di tale affermazione è sufficiente

confrontare i dati che ci vengono invece dall’In-ghilterra, dove le fornaci di epoca romana indivi-duate e scavate sono molto abbondanti40. Sullabase di tale confronto, lo Hayes ha recentementeipotizzato che la maggior parte delle 500/600 civi-tates o poleis del Mediterraneo romano avesserofornaci ceramiche nel loro territorio41. Se questicalcoli si avvicinano alla realtà, il quadro che pos-sediamo attualmente per la zona di Roma, comeper altre zone, è molto lacunoso. Pochi sono infattii dati relativi a fornaci o a centri produttori identi-ficati con sicurezza42. Per di più tali dati si riferi-scono a periodi cronologici diversi, fatto che rendedifficoltoso il tentativo di ricostruzione delle moda-lità produttive e ancor di più quello di una sintesipreliminare sull’organizzazione della produzionenelle differenti epoche.I risultati emersi dallo studio in laboratorio

delle ceramiche comuni riflettono comunque ilquadro di una produzione molto articolata e loca-lizzata in più centri.Per quanto riguarda Roma, la documentazione

di ceramiche comuni da aree di fornace riguardaprincipalmente la prima età imperiale, in partico-lare il I e il II secolo d.C. I nostri punti di riferimento per questo periodo

sono le ceramiche prodotte dalle fornaci del Giani-colo43 e dalle fornaci della Celsa sulla via Flami-nia44, i cui reperti sono genericamente circoscrivi-bili al I - II secolo d.C. I materiali recuperati nel corso di scavi di

emergenza sul versante orientale del Gianicolo,comprendono scarti di fornace di ceramica comunee lucerne e costituivano probabilmente uno scarico(fig. 2). Non esistono invece resti di fornaci vere eproprie45; le fornaci del Gianicolo produssero sicu-

33 Per le ceramiche comuni da Ostia si veda il testo di C. Colet-ti in questo volume; inoltre Mannoni 1994.34 Stanco 1988.35 Duncan 1964; Duncan 1965.36 Per i ritrovamenti di Tivoli (la ceramica comune è però ine-dita), Leotta 1993; Ead. 1995; Ead. 1997; Ead. 1998. Per le ana-lisi di laboratorio Olcese 1997.37 Per il sito di Vasanello e i ritrovamenti di terra sigillata,Sforzini 1990; per lo studio in laboratorio delle terre sigillate diVasanello, Olcese, c.s.38 Per dare un panorama il più completo possibile, nonostantesiano state considerate in questo studio solo le ceramiche dei

siti elencati, sono state consultate anche le pubblicazioni dialcuni siti dell’Italia centrale, anche più lontani da Roma (atitolo di esempio Bolsena, Cosa e Tarquinia), per cui esistevanostudi aventi oggetto ceramiche comuni, in qualche caso prece-denti l’epoca oggetto di questa ricerca. 39 Per la localizzazione dei siti citati si veda la fig. 1.40 Swan 1984.41 Hayes 2000, p. 289.42 Per i dati completi sulle fornaci attive in area romana, sirimanda al volume successivo.43 Mocchegiani Carpano 1971-72.44 Carbonara, Messineo 1991; Carbonara, Messineo 1991-92.

ramente alcune forme di ceramica comune desti-nata prevalente alla mensa, a giudicare dagli scar-ti recuperati e dalle analisi di laboratorio effettua-te46. Tra gli scarti sono presenti alcuni dei tipi piùdiffusi nell’ambito della ceramica da mensa dellaprima età imperiale (fig. 3). Anche per le fornaci della Celsa sulla via Fla-

minia - che sono la fonte principale delle nostreinformazioni sulle ceramiche prodotte in areaperiurbana - esistono pochi dati relativi al quartie-re artigianale e al suo periodo di funzionamento,trattandosi per lo più di un recupero effettuato incondizioni di urgenza. In seguito al ritrovamento èstata pubblicata un’ampia scelta delle forme cera-miche prodotte47: si tratta di ceramica comune damensa, talora sovraddipinta in rosso (fig. 4) e cera-mica da cucina (tra cui alcuni tipi di pentole a tesa,olle e tegami) (fig. 5). Una parte cospicua della pro-duzione riguardava anche la ceramica a pareti sot-tili e una serie di ceramiche che imitano le cerami-che a pareti sottili.Fornaci come quella dell’Esquilino ricordate

da Varrone48 oppure quelle di via Statuto - viaMerulana49 o quella di via Isonzo/Tevere50, ritro-vate nel passato e di cui non si hanno precise indi-cazioni relative alla cronologia o ai materiali pro-dotti, oppure le olle della stipe di via Po, prodotteforse nella vicina fornace di via Isonzo51, docu-mentano l’esistenza della produzione di ceramicadi uso comune durante l’età imperiale in areaurbana. Mancano però dati sulla produzione nelleprime fasi dell’età repubblicana, anche se i ritro-vamenti di alcuni siti - vecchi o recenti - sono fon-damentali per conoscere il panorama delle cera-miche comuni in uso: tra esse i reperti dei templiGemelli, del Tempio di Portuno al Foro Boario, l’a-rea di Largo Argentina, oltre che i materiali espo-sti nella Mostra di Roma medio-repubblicana (adesempio quelli della tomba della CirconvallazioneCornelia)52.Le forme più documentate di questo periodo in

area urbana sono l’olla ad orlo estroflesso (tipi 1-2), il tegame ad orlo sagomato (tipo 1) e alcuni baci-ni (fig.20).

Per quanto riguarda il Lazio, ceramica comune e

Gloria Olcese 13

Fig. 3) Alcuni scarti di fornace dell’area del Gianicolo(da Mele, Mocchegiani Carpano 1982)

45 Sulla collina e sulla dorsale est del Gianicolo sono state indi-viduate cisterne per l’acqua e tubature messe in connessionecon l’attività delle officine ceramiche e delle aziende agricole,Mocchegiani Carpano 1971-72, p. 6.46 L’esame degli scarti rinvenuti al Gianicolo è stato possibilegrazie alla cortesia di C. Mocchegiani Carpano; i primi risulta-ti sono editi in Olcese 1995a.47 Si veda la nota 30.48 L.l. V, 50.49 G. Cozzo, Ingegneria romana, Roma 1928, p. 133.50 Bullettino Comunale LIII, 1924, p. 282.51 Messineo 1995, p. 262.52 Roma medio-repubblicana 1973, p. 257.

Fig. 4) Fornaci della Celsa: alcuni tipi della ceramica damensa (da Carbonara, Messineo 1991 e 1991-1992; inumeri rimandano alle tavole del catalogo)

Fig. 5) Fornaci della Celsa: alcuni tipi della ceramica dacucina (da Carbonara, Messineo 1991 e 1991-1992; inumeri rimandano alle tavole del catalogo)

da cucina era prodotta a Macchia di Freddara, Ole-vano, Sutri, Ostia53, dove sono stati rinvenuti scartidi fornace, e a Vasanello. In quest’ultimo sito e aSutri sono stati rinvenuti anche resti di fornaci.

Per la zona a sud-est di Roma possediamo qual-che informazione dall’area di Segni, zona in cui leesplorazioni del Gar hanno consentito di individua-

re alcune fornaci per ceramica e laterizi, oltre cheuna cava d’argilla (Monte S. Giovanni), a ridossodella strada “Le Fornaci”54. Le forme prodotte aSegni appartengono all’epoca medio repubblicana.Nel sito di Olevano, sulla via Prenestina, è

stata individuata una concentrazione di cerami-che ipercotte, corrispondenti probabilmente aduna fornace per ceramica comune attiva nel I seco-

LE CERAMICHE COMUNI A ROMA E IN AREA ROMANA (TARDA ETÀ REPUBBLICANA - PRIMA ETÀ IMPERIALE)14

53A Ostia sono stati rinvenuti scarti di fornace di ceramica da mensanella zona di Piazzale delle Corporazioni (Ostia1978, pp. 271, 284).

54 Luttazzi 1998.

Fig. 7) Alcuni tipi di ceramica comune prodottidalla fornace di Olevano (da Gazzetti 1982)

Fig. 8) Alcuni tipi della ceramica da cucina di Gabii (da Vegas, Martin Lopez 1982; i numeri rimandano alle tavole delcatalogo)

Fig. 6) Alcuni tipi di ceramica comune da cucina prodotti dalla fornace di Ole-vano (da Gazzetti 1982; i numeri rimandano alle tavole del catalogo)

Gloria Olcese 15

Fig. 9) Siti di distribuzione (indicati dal cerchio pieno)della ceramica di Vasanello (sito indicato daltriangolo) (da Peña 1992, p. 97, fig. 3)

55 Gazzetti 1982, pp. 73-78; Luttazzi 1998, p. 23.56 Vegas, Martin Lopez 1982.57 Leotta 1997, p. 66. L’Autrice propende per il I secolo a.C.58 Leotta 1993, 1997, 1998; Olcese 1997.59 Leotta 1993, p. 32 e seguenti.

60 Peña 1992.61 Sforzini 1990.62 Peña 1992.63 Peña 1992.

lo d.C. e/o a una discarica55. La produzione riguar-dava ceramica comune, con un ampio panorama diforme (figg. 6-7).

Gli scavi spagnoli di Gabii hanno consentito diavere un panorama delle forme ceramiche docu-mentate durante gli ultimi due secoli della repub-blica56 (fig. 8). Ci sono buone probabilità che alcu-ne ceramiche - come quelle da cucina - per le carat-teristiche morfologiche particolari e per alcuneinclusioni caratterizzanti (leucite), individuategrazie alle analisi mineralogiche e compatibili conla situazione geologica locale, siano state prodottelocalmente (si vedano i capitoli VII.7 e VII.8).

L’attività di fornaci a Tivoli durante la tarda etàrepubblicana57 è documentata dal rinvenimento dinumerose matrici e di scarti di fornace di ceramicaitalo-megarese, venuti alla luce durante i lavori direstauro nell’Anfiteatro di Tivoli, tra il 1991 e il

199258. Non esistono resti di fornaci, ma l’esame delmateriale e le analisi eseguite sembrerebbero docu-mentare una produzione piuttosto intensa di cera-mica. È quindi possibile che buona parte delle cera-miche comuni rinvenute, non ancora pubblicate,siano state prodotte localmente o in zona. Numero-sa e dalle caratteristiche omogenee è una serie dipiatti in ceramica a vernice rossa interna, alcuni deiquali dal profilo caratteristico e orlo pendente, maiutilizzati e di probabile produzione locale59.Molto probabile è la produzione di ceramiche

comuni - soprattutto da cucina - a Vasanello, neipressi di Orte. In questo sito esiste una lunga tra-dizione ceramica artigianale, dal XV secolo almenofino alla metà del XX secolo, quando si produceva-no ceramiche da cucina di qualità, grazie alla pre-senza di giacimenti di argilla idonei. La varietà diargille esistenti nella zona di Vasanello fu unadelle cause dell’impianto delle fornaci attive in etàaugustea, di cui sono state per ora portati alla lucesolo gli scarichi. Le ceramiche tradizionali di Vasanello erano

distribuite in più siti dell’Italia centrale60 (fig. 9).La produzione di ceramiche da cucina in età roma-na è documentata da numerose pentole (per ilpanorama delle forme prodotte a Vasanello sivedano le figg. 10-11). A Vasanello furono fabbrica-te soprattutto ceramiche fini (terra sigillata) diottima qualità61. Uno studio archeometrico e etnoarcheologico è

stato effettuato dal Peña, che ha descritto la pro-duzione di ceramica da cucina a Vasanello in etàmoderna; per la realizzazione della ceramica dacucina sono state utilizzate argille da cave indivi-duate62. L’autore ha però ipotizzato che i ceramistisi approvvigionassero nella zona di Orte per larealizzazione di ceramiche fini63 (fig. 12). Una pro-spezione effettuata da chi scrive con M. Picon nellazona di Vasanello e l’esecuzione di una serie cospi-cua di analisi ha permesso in realtà di stabilire chei ceramisti avevano accesso in loco anche a forma-zioni di argilla calcarea del plio-pleistocene porta-te in luce dall’erosione sul fondo dei burroni(Picon, infra). Si è dunque evidenziata l’ecceziona-lità della posizione di Vasanello, unico sito in areavulcanica in cui i ceramisti antichi potevano acce-dere anche ad argille calcaree del plio-pleistocene,utilizzate con tutta probabilità già dai ceramistidell’antichità per l’abbondante produzione di terrasigillata di ottima qualità (si veda il cap.VII e inparticolare il testo di M. Picon).

Sutri è un punto di riferimento importante perla presenza di alcune fornaci, scavate e pubblicate

LE CERAMICHE COMUNI A ROMA E IN AREA ROMANA (TARDA ETÀ REPUBBLICANA - PRIMA ETÀ IMPERIALE)16

Fig. 11) Alcuni tipi di ceramica da mensa/preparazionerinvenuti nell’area delle fornaci di Vasanello (inumeri rimandano alle tavole del catalogo)

Fig. 12) Carta delle formazioni geologiche della zona di Vasanello/Orte, con le moderne cave di argilla (cerchio pieno)e i siti di produzione di epoca romana (quadrato pieno) (da Peña 1992, p. 99, fig. 6)

Fig. 10) Alcuni tipi di ceramica da cucina rinvenuti nel-l’area delle fornaci di Vasanello (i numeririmandano alle tavole del catalogo)

Gloria Olcese 17

negli anni ‘60, nell’ambito di una serie di prospe-zioni compiute dalla Scuola Britannica di Roma64.I materiali di Sutri offrono lo spaccato della produ-zione di una fornace attiva tra il 60 e il 70 d.C. inun’area sita a nord di Roma; connessa alle fornaciera una modesta bottega.I materiali prodotti, per lo più ceramica comu-

ne e ceramica a pareti sottili, di qualità piuttostomediocre65, erano probabilmente destinati al mer-cato locale.Tra i tipi in ceramica comune da cucina sono

documentate le pentole a tesa, le olle ad orlo trian-golare tipo 4 - attestate anche a Roma Aqua Mar-cia - le olle a collarino tipo 8, i tegami. Tra le cera-miche da mensa numerose le brocche. Documenta-to è anche il bacino tipo 1 (Figg. 13-14).A San Biagio, sul pianoro a SE di Nepi, è stata

localizzata un’area produttiva, con numerosi scar-ti di fornace66.

La situazione del popolamento e della produtti-vità dei Monti della Tolfa, una zona piuttosto iso-lata dalle correnti commerciali, è stata oggetto

recentemente di diverse ricerche67. Tali lavori evi-denziano, all’inizio dell’età imperiale, un’alterazio-ne sensibile della struttura del popolamento di etàrepubblicana. L’innovazione è data dalla creazionedi numerosi edifici rustici e da piccole fornacirustiche destinate alla produzione di laterizi bolla-ti 68. La produzione di ceramica comune, di cerami-ca a pareti sottili, laterizi e opus doliare è docu-mentata all’interno della villa rustica di Fredda-ra (Allumiere, Roma), datata tra il III secolo a.C. ela prima età imperiale. La fornace rettangolareportata alla luce è stata realizzata intorno allaprima metà del II secolo a.C.69.Tra le ceramiche sono documentati alcuni tipi

conosciuti a Roma e in area laziale in età repubbli-cana, ad esempio l’olla tipo 1. Caratteristici gliimpasti che si distinguono da quelli utilizzati aRoma e nell’area della Valle del Tevere (si veda ilcatalogo degli impasti).Sempre nella zona dei monti della Tolfa, è

stata individuata la villa della Fontanaccia,abbandonata entro la prima metà del II secolod.C., all’interno della quale era attiva una fornace

64 Duncan 1964; Id. 1965.65 Tale giudizio, che differisce da quello del Duncan o del Potter(Duncan 1964; Potter 1985, p. 149) tiene conto del panoramagenerale delle ceramiche prodotte nel Lazio ed è basato nonsolo sulle caratteristiche estetiche delle ceramiche ma anche su

alcuni parametri tecnici (lavorazione, cottura).66 Potter 1985, p. 149.67 Gazzetti, Zifferero 1990; Zifferero 2000, per l’epoca etrusca.68 Benelli 1995.69 Camilli 1990a; Camilli 1992.

Fig. 13) Sutri: ceramica da cucina (da Duncan 1964; inumeri rimandano alle tavole del catalogo)

Fig. 14) Sutri: ceramica da mensa / dispensa e per lapreparazione (da Duncan 1964; i numeri riman-dano alle tavole del catalogo)

LE CERAMICHE COMUNI A ROMA E IN AREA ROMANA (TARDA ETÀ REPUBBLICANA - PRIMA ETÀ IMPERIALE)18

Fig. 15a) Minturno: alcuni tipi di ceramica da cucina (daKirsopp Lake 1934-35; i numeri rimandanoalle tavole del catalogo)

Fig. 15b) Minturno: alcuni tipi di ceramica per lapreparazione (da Kirsopp Lake 1934-35; inumeri rimandano alle tavole del catalogo)

la cui cronologia è incerta e i cui materiali sono incorso di studio70.Ad Ostia, il rinvenimento di numerosi scarti di

fornace di ceramica da mensa/dispensa nella zonadel Piazzale delle Corporazioni ha fatto ipotizzarela produzione locale di ceramica comune damensa, ipotesi sostenuta anche dallo studio effet-tuato di recente sui materiali dell’Antiquariumostiense da C. Pavolini71. (Tav. XLIII)Numerose notizie riguardano la produzione di

ceramica comune e laterizi nell’ambito di ville, inEtruria meridionale e a nord di Roma72, nellaValle del Tevere; i materiali recuperati nel corsodelle prospezioni sono oggetto di recente riesamenell’ambito del Progetto della Tiber Valley73.

Possediamo informazioni sulla produzione diceramica e anfore nel Lazio meridionale in etàrepubblicana grazie ai ritrovamenti di Minturno.

Il cospicuo materiale del deposito di Minturno èdatato dalla Kirsopp Lake alla metà del III secoloa.C.74. Secondo l’Autrice “the deposit was one of pot-ters’ rejects (..). Pratically every piece had somedefect”75. Le figure pubblicate ritraggono inoltreindicatori di produzione, come anelli distanziatori eseparatori utilizzati per la cottura della ceramica76.I reperti offrono uno spaccato della produzione diuna colonia romana ai confini con la Campania,anche se non è possibile attribuire con certezzatutte le ceramiche rinvenute alla produzione locale.Le ceramiche studiate dalla Kirsopp Lake, che

non è stato possibile rintracciare durante la realiz-zazione di questo lavoro, comprendono tre classi diprobabile produzione locale (o al massimo delle areecirconvicine): la ceramica a vernice nera, il gruppodefinito “Black on Buff Ware” per la decorazionedipinta e la ceramica da cucina. Tralasciando inquesta sede i dati sulle ceramiche fini, si riuniscononella fig. 15a alcuni tipi di ceramica comune. Traesse ci sono alcuni dei tipi caratteristici dell’etàmedio repubblicana, come l’olla tipo 1, con numero-se varianti, il tegame tipo 1, con molte varianti e ilsuo coperchio. Inoltre alcuni tipi non compresi inquesto lavoro, tra cui il tegame con manico a sezionecircolare.Tra la ceramica comune per la preparazione si

distinguono il bacino a fascia (8a) e altri tipi (8b,8c, 8d) (fig. 15b).Il riesame delle ceramiche comuni dei siti cita-

ti consente di ricostruire il quadro delle produzio-ni (si veda il catalogo), anche se in modo incomple-to e soggetto a correzioni e integrazioni future.

70 Felici, Vitali Rosati, Romiti 1992.71 Ostia 1978; Pavolini 2000 (in base alle analisi effettuatealcuni tipi di ceramica da mensa sono attribuiti alla produzio-ne locale).72 Potter 1976; Peña 1987.

73 Patterson, Millet 1998; Patterson et al. 2000.74 Kirsopp Lake 1934-35. 75 Kirsopp Lake 1934-35, p. 97.76 Kirsopp Lake 1934-35, tavv. XV, XXI.

Fig. 16) Ostia: alcuni scarti di fornace di ceramica damensa (i numeri rimandano alle tavole del cata-logo) (da Zevi, Pohl 1970)

III.1. TECNOLOGIA DI FABBRICAZIONE DELLA CERA-MICA: QUALCHE PUNTO

Lo scopo di questo capitolo è quello di richia-mare per sommi capi alcuni argomenti relativialla tecnologia di fabbricazione della ceramica eall’organizzazione delle officine ceramiche. Poichéla letteratura specializzata conta numerosi e vali-di contributi, si ricorderanno solo alcuni puntinecessari per comprendere definizioni adottate e ilprocedimento di studio utilizzato.Per approfondimenti si rimanda invece alle

numerose pubblicazioni sull’argomento77.

III.2. CERAMICHE DA CUCINA E DA MENSA : UNADISTINZIONE TECNOLOGICA IMPORTANTE

Non sono molti gli studi fino ad ora effettuatiche si occupano di indagare l’aspetto tecnologicodelle ceramiche antiche; i pochi che sono stati rea-lizzati, incentrati su aree diverse da quella consi-derata in questo lavoro, sono però una guida e con-sentono di guardare anche le ceramiche di Roma edel Lazio da un punto di vista particolare78. Siritiene importante per questo lavoro prendere inconsiderazione la funzione e la tecnica di fabbrica-zione della ceramica comune. Una prima grande distinzione è stata effettua-

ta tra le ceramiche destinate alla cottura (definitesolitamente ceramiche da cucina o ceramiche dafuoco o ancora ceramiche grezze) e quelle utilizzateper la mensa e la dispensa (ceramiche depurate).Tale distinzione è fondamentale ed era già notaagli artigiani del mondo antico e si basa sul fattoche le ceramiche che vengono esposte al fuoco,soprattutto quelle di qualità, sono realizzate conargille dalle caratteristiche particolari e compor-tano una tecnologia di fabbricazione mirata. Con la definizione ceramica da fuoco si indica

una ceramica che può essere utilizzata per la cot-tura degli alimenti; ceramiche non da fuoco sono

invece quelle escluse da questo uso, non tanto perla forma del recipiente, quanto per le caratteristi-che dell’impasto.

III.2.a. CERAMICHE CALCAREE E CERAMICHE NONCALCAREE

Un’altra definizione importante è quella diceramiche calcaree e ceramiche non calcaree. Leceramiche calcaree sono quelle le cui argille con-tengono una proporzione importante di calcite(CaCo3) e che, se vengono analizzate chimicamen-te, hanno una percentuale di calce (CaO) superioreal 7-8 %. Ceramiche non calcaree, vengono definiteinvece le ceramiche con una percentuale di calceinferiore al 7-8 %.Le medie di CaO e SiO2 delle ceramiche calca-

ree e non calcaree di Roma e dell’area di Roma sot-toposte ad analisi di laboratorio in questo lavorosono le seguenti:

Ceramiche calcaree CaO 11,31 ± 3.48SiO2 56.47 ± 2.07

Ceramiche silicee CaO 1,74 ± 0.79SiO2 64.24 ± 3.26

I vasai hanno imparato fin dall’antichità adistinguere ad occhio le ceramiche calcaree daquelle non calcaree79, anche se non sanno che taledistinzione è dovuta alla presenza più o menoabbondante di calcite nell’argilla. Di solito ledistinguono in base al colore in funzione della tem-peratura di cottura: il colore delle argille calcareesi schiarisce quando la temperatura di cotturaaumenta, mentre le ceramiche non calcaree, allestesse condizioni di cottura, si scuriscono. Se leceramiche sono calcaree, man mano che si aumen-ta la temperatura di cottura, si assiste allo schiari-mento degli impasti (rosso chiaro - arancio - beigechiaro - bianco crema - verdastro) soprattutto conil modo di cottura di tipo A (si veda oltre); quelle

77 Picon 1992-1993; Id. 1995a; Id. 1997; Picon, Olcese 1995 e lerecenti messe a punto di M. Picon sugli argomenti argille emodalità di fabbricazione in Picon 2002.78Peacock 1997; Picon 1992-1993, 1995a, 1995b; Blondé, Picon 2000.

79 Picon sostiene che tale distinzione sia stata una delle primeacquisizioni tecnologiche dei ceramisti, forse del neolitico anti-co nel Vicino Oriente (Picon 2002, p. 10).

III. TECNOLOGIA DI FABBRICAZIONE E ARTIGIANATO CERAMICO

Gloria Olcese 19

LE CERAMICHE COMUNI A ROMA E IN AREA ROMANA (TARDA ETÀ REPUBBLICANA - PRIMA ETÀ IMPERIALE)20

non calcaree (o silicee), invece, scuriscono con l’au-mento della temperatura (rosso chiaro - rossoscuro - marrone rosso - marrone violaceo - nera-stro)80.Ancora in tempi moderni nel Lazio si parlava di

creta/argilla bianca e creta/argilla rossa per desi-gnare i due gruppi di argille81. È interessante leg-gere quanto riportato sulle ceramiche artigianalitradizionali del Lazio; a proposito della raccolta epreparazione dell’argilla si dice: “L’argilla rossaviene usata per le pentole, le pignatte e general-mente per gli oggetti destinati ad uso di cottura odi conservazione dei cibi; l’argilla rossa è infattiresistente al fuoco e trattiene il sapore dei cibi (…).La creta bianca (…) caratterizzata dalla capacitàdi trattenere molta acqua, è usata per vasi e più diquella rossa si presta ad essere decorata”. In effet-ti già i ceramisti del Vicino Oriente del neoliticoantico avevano scoperto la possibilità di realizzarepiù facilmente la decorazione dipinta su cerami-che che offrano una base chiara (cioè argille calca-ree cotte nel modo A, si veda infra)82.

Di solito è la fabbricazione delle ceramichedestinate all’esposizione al fuoco che può crea-re dei problemi ai ceramisti. Come è stato ricordato, non tutte le argille sono

adatte e utilizzabili per fabbricare ceramichedestinate alla cottura degli alimenti e all’ebollizio-ne dei liquidi83. Non si tratta solo di una questionedi forma - alcune forme sono per “tradizione” colle-gate a usi funzionali specifici, di cottura o di conte-nimento - ma si tratta soprattutto di caratteristi-che particolari degli impasti che consentono omeno ad una ceramica di sopportare il contatto conil fuoco84.In realtà si possono fare ceramiche comuni

resistenti agli chocs termici con qualsiasi tipo diargilla purché le argille utilizzate vengano cotte abassa temperatura e contengano degrassante. Leceramiche cotte a bassa temperatura, però, hannoil difetto di essere fragili dal punto di vista mecca-nico. Si possono quindi cuocere le ceramiche a tem-peratura più elevata, per cercare di renderle piùresistenti (la rigidità dell’impasto aumenta conl’aumento della temperatura). Questo aumento ditemperatura è possibile però solo nel caso in cui siutilizzino certe argille; quelle calcaree, ad esempio,non sono indicate poiché, man mano che la tempe-ratura aumenta, diventano troppo rigide. Un’al-ternativa è quella di abbondare nel degrassante,

se possibile calibrato, oppure scegliere un’argillache lo contenga in natura (ad esempio utilizzandoargille di tipo siliceo). Per realizzare ceramica dafuoco si impiegano di solito argille non calcaree osilicee, in cui la silice ha un tenore compreso tra il50 e il 75 %.Quando una ceramica viene messa sul fuoco si

verifica una dilatazione nella parete esterna che èa contatto con la fiamma, mentre resta debolenella parete interna che è invece a contatto con glialimenti. Ciò origina una tensione molto forteall’interno della parete del recipiente (choc termi-co) che può anche rompersi. Per evitare questi rischi è necessaria un’argilla

che si dilati poco se esposta al calore, che abbia cioèun debole coefficiente di dilatazione. Esistono delleargille con basso coefficiente di dilatazione, masono piuttosto rare (argille di buona qualità). Traesse vanno ricordate le argille caolinitiche che con-servano durante la cottura e per lungo tempo unastruttura “morbida” che consente all’impasto diassorbire le tensioni all’origine degli chocstermici85.Gli studi effettuati à La Graufesenque (Avey-

ron, France) hanno evidenziato un’evoluzione del-l’artigianato ceramico e alla fine del I secolo d.C. laproduzione di ceramiche da cucina avviene conargille dalle caratteristiche particolari: i ceramistisi sono resi conto infatti che utilizzando certeargille - tra cui anche le caolinitiche - potevano farsì che il recipiente da fuoco conservasse contempo-raneamente una resistenza agli chocs termici e aquelli meccanici86.Le argille caolinitiche - che sono di solito in Gal-

lia di tipo sedimentario - vengono riconosciute abba-stanza facilmente dai ceramisti per la loro colora-zione bianca a cottura avvenuta. In altre località,invece, esistono anche caolini difficili da riconosce-re. L’alterazione dei materiali derivati dal vulcani-smo acido - in alcune zone del Mediterraneo orien-tale, ad esempio - produce spesso argille dalle carat-teristiche simili a quelle dei caolini (come a Lesbo, aFocea, a Patmos e a Cos)87. Una situazione analogapotrebbe esistere anche per alcune argille dell’Italiacentrale tirrenica, nel Lazio, ad esempio, dove lapresenza di caolini veri e propri pare concentrarsinella zona di Allumiere-Tolfa.

Nel mondo mediterraneo sono molto comuni ediffuse le ceramiche da mensa eseguite conargille calcaree, che fanno parte della tradizio-

80 Picon 2002.81 Silvestrini 1982, p. 49.82 Picon 2002.83 Picon 1992-1993; Id.1995a; Id. 1997; Id. 2002; Picon, Olcese1995.84 A questo proposito conviene ricordare il caso di alcune olpaiin ceramica grigia - argilla caolinitica che secondo la tradizionedi studi archeologici vengono inserite nella ceramica da mensa,

come contenitori di liquidi, mentre studi recenti le hanno inter-pretate come “bollitori”, si veda a questo proposito Batigne,Desbat 1996. 85 La caolinite è un minerale argilloso Al2Si205 (OH)4 che noncomporta fondenti (Picon 2000, p. 182). I caolini hanno una faseargillosa costituita quasi unicamente da caolinite.86 Picon 1997.87 Blondé, Picon 2000, p. 182.

Gloria Olcese 21

ne ceramica greco-romana (ceramica depurata ofigulina). Si tratta di recipienti resistenti agli chocsmec-

canici, ma poco resistenti a quelli termici, perchéhanno coefficienti di dilatazione molto elevati. Laloro cottura avviene in forni, di solito a temperatu-re elevate (tra 900 e 1000° circa), fatto che deter-mina l’aumento della resistenza meccanica maanche recipienti non adatti alla cottura88. Utiliz-zando argille calcaree, inoltre, è necessario fareattenzione alla temperatura di cottura. Comehanno dimostrato diversi studi, infatti, la cotturadelle argille calcaree intorno a 800° origina la tra-sformazione in calce del carbonato di calcio (calci-te) contenuto in questa argilla e la successiva tra-sformazione inversa della calce in carbonato di cal-cio, a contatto del gas carbonico dell’aria89. Questatrasformazione avviene con un aumento di volumeche può causare la rottura della ceramica, soprat-tutto se le argille contengono molta calcite.Cotta in atmosfera riducente-ossidante (modo

A, descritto nel paragrafo successivo), un’argillacalcarea assume una colorazione chiara dal beigeal rosa-giallo, che è il colore di molte ceramichecomuni da mensa di età romana (si veda il catalo-go degli impasti, infra).Si tratta di ceramiche i cui costi sono piuttosto

alti, a causa della necessità di tenere le tempera-ture elevate, fattore che comporta l’uso di moltocombustibile90.

III.2.b. ATMOSFERE E MODI DI COTTURA

Le ceramiche di epoca romana da Roma e del-l’area di Roma prese in considerazione sembranonella quasi totalità cotte in fornaci. Si tratta nella grande maggioranza dei casi di

ceramiche cotte secondo il modo A, recentementeridiscusso dal Picon91. Secondo l’Autore le ceramicheantiche sono state cotte essenzialmente in tre modidiversi, definiti A, B e C, e che tengono conto dell’at-mosfera di cottura durante la fase della cottura verae propria e durante quella del raffreddamento.L’atmosfera di cottura - ossidante o riducente -

è quella in cui si trovano le ceramiche durante lacottura. Esistono tre modi possibili di cottura,elencati in ordine di complessità crescente:

modo A: cottura riducente e raffreddamentoossidante

modo B: cottura riducente e raffreddamentoriducente

modo C: cottura ossidante e raffreddamentoossidante

Il modo A è quello che si origina in un forno afiamma diretta, in cui le ceramiche sono a contattocon il fuoco92. Il modo B si ottiene nello stesso tipo diforno ma con intervento del ceramista per chiuderele eventuali aperture. Il modo C necessita dell’uti-lizzo di “cazettes”, una sorta di contenitore chiusoermeticamente, oppure di forni a tubuli che consen-tono di separare le fiamme, incanalate nei tubuli,dalla camera di cottura in cui i vasi cuociono93. Ilmodo C, l’unico in cui si ottiene la vera atmosferaossidante, è stato utilizzato con tutta probabilità inetà romana per la cottura della terra sigillata.È interessante rilevare che nella tradizione

ceramica del Lazio esiste un modo di cottura incasòle, “fatte di creta che si dispongono in colonnedi 10-15 (…), tra l’una e l’altra si mette un piatto, enegli spazi vuoti si mettono gli oggettini. Per bic-chieri e tazze si usano dei sostegni, anch’essi increta..Inoltre per sfruttare meglio lo spazio, sicreano nel forno vari ripiani con alcune tavole direfrattario, sorrette da cilindri “94.

III.3. OFFICINE CERAMICHE NEL MEDITERRANEO:UNA CLASSIFICAZIONE SULLA BASE DELLATECNOLOGIA

L’esame delle officine ceramiche produttrici diceramica comune nell’antichità, effettuata in basealla valutazione delle caratteristiche tecnologichedei prodotti realizzati (argille utilizzate e qualità)ha condotto alla creazione di uno schema com-prendente possibili gruppi di officine (fig. 17),basati su tre poli ceramici (figg. 18-19)95. Se si considerano le fornaci ceramiche indivi-

duate e studiate nel Mediterraneo esse sono ripor-tabili fondamentalmente a tre gruppi:

• Officine che producono ceramiche non destina-te al fuoco, essenzialmente di tipo calcareo(polo 2).Si tratta di officine molto diffuse, poiché leargille calcaree sono abbondanti nelle regionicostiere del Mediterraneo.

• Officine produttrici di ceramiche da fuoco diqualità mediocre (polo 1).Anche queste officine sono molto comuni poichési tratta di strutture che utilizzano argillecomuni e sono di solito collegate alle officine delgruppo precedente.

88 Picon 1995a; Id. 2002.89 Peters, Iberg 1978; Maggetti 1982; Picon 1995a, p. 153.90 Picon 1995a, p. 154.91 Picon 1973, Id. 2002.92 Picon 2002, p. 143.93 Questo modo di cuocere la ceramica sembrerebbe documen-tato a Leprignano, una “fornace etrusco-romana del I e II seco-

lo a.C.” (Cozza 1907). L’Autore riferisce di “aver trovato avanzidi recipienti maggiori, talmente anneriti dal fumo, da far rite-nereche veramente servissero per contenere entro la fornace ivasi fini e da esser cotti con maggior cura”.94 Descrizione del procedimento di cottura delle ceramiche nelleofficine di ceramica tradizionale del Lazio, in Silvestrini 1982, p. 50.95 Picon, Olcese 1995.

• Officine ceramiche che producono ceramica dafuoco di buona qualità (polo 3).Si tratta di officine poco diffuse dal momentoche le argille di qualità che tali officine utiliz-zano non sono comuni (spesso si tratta di argil-le caolinitiche o dalle caratteristiche analoghea quelle delle argille caolinitiche)96.

La maggior parte delle officine che hanno prodot-to ceramica in Italia (e anche nel Lazio) durante l’e-poca romana sembra situarsi tra il polo 1 e il polo 3. Un gruppo più ristretto di officine, invece, si

avvicina maggiormente al polo 3: tra esse ci sonoforse alcune officine di ceramiche da cucina dell’a-rea a nord di Roma. Considerata la qualità dei pro-dotti, le ceramiche da cucina prodotte dalle officinevicine al polo 3 erano anche esportate al di fuoridella zona abituale di consumo della ceramicacomune. Per lo smercio e la circolazione di taliceramiche si potrebbe pensare ad una strutturaorganizzativa simile a quella che regolava la dis-tribuzione delle ceramiche fini. In tale gruppo sicollocano, in via ipotetica, le officine di Vasanello ealcune dell’area di Roma e a nord di Roma, dove lasituazione geologica particolare favoriva la fabbri-cazione di ceramiche destinate a usi diversi e diottima qualità (fig. 12).

Dai dati editi sappiamo che ceramica comuneda fuoco (ma anche quella per la preparazione edestinata al contenimento e alla mensa) di originecentro-italica è stata rinvenuta in quantità ancheimportanti in diverse aree del Mediterraneo, inmodo particolare tra l’epoca tardo repubblicana ela prima età imperiale (si veda il capitolo IX). Ilfenomeno è ben indagato in alcune zone della Spa-gna, dove studi recenti hanno fatto emergere conevidenza la presenza di ceramiche comuni e mor-taria di importazione dall’area centroitalica97.Ricerche mirate consentirebbero probabilmente diriscontrare lo stesso fenomeno anche nella Galliameridionale, dove già si è registrata la presenzaricorrente di alcuni tipi in ceramica comune di ori-gine centro-sud italica98.In realtà il fenomeno della circolazione di cera-

mica da cucina di origine italica è documentato giàin età ellenistica, anche se fino ad ora non è statostudiato approfonditamente. Si sa poco sulle areedi produzione dell’epoca ellenistica, anche se studiin corso da parte di chi scrive stanno mettendo inluce un ruolo di primo piano della Campania (eforse di alcune aree della Sicilia) tra IV e III secoloa.C. nella produzione di ceramica da cucina comu-ne di qualità, diffusa anche a largo raggio.

LE CERAMICHE COMUNI A ROMA E IN AREA ROMANA (TARDA ETÀ REPUBBLICANA - PRIMA ETÀ IMPERIALE)22

Fig. 17) Differenti tipi di officine che producevano ceramica comune nell’antichità e caratteristiche dei loro prodotti(α = coefficiente di dilatazione) (da Olcese 1996a)

96 Per la definizione di argille caolinitiche, si veda supra.97Aguarod Otal 1991; Ead. 1995; Ceramica comuna 1995. Sem-pre in Spagna il fenomeno delle importazioni di ceramiche finiè stato oggetto di numerosi lavori, tra cui si veda, a titolo diesempio, il recente contributo di J. Principal Ponce sul commer-

cio delle ceramiche a vernice nera nella Catalogna sud-occiden-tale, Principal Ponce 1998.98 Per una prima recensione dei tipi si veda il Dicocer 1993, p.357; inoltre le informazioni raccolte in questo volume per alcu-ni tipi specifici (ad esempio nel cap.VI), documentati anche nelsud della Francia.

Gloria Olcese 23

Fig. 18) Schema di classificazione delle cera-miche in tre poli maggiori, secondo illoro uso (da fuoco o non da fuoco), latemperatura di cottura, il caratterecalcareo o non calcareo dell’impasto(da Picon, Olcese 1995, p. 107, fig. 1)

Fig. 19) Le principali caratteristiche tecniche delle ceramiche corrispondenti ai tre poli (da Picon, Olcese 1995, p. 109,fig. 2)

LE CERAMICHE COMUNI A ROMA E IN AREA ROMANA (TARDA ETÀ REPUBBLICANA - PRIMA ETÀ IMPERIALE)24

IV.1.MATERIA PRIMA E TECNOLOGIA DI FABBRICA-ZIONE DELLE CERAMICHE COMUNI DA CUCINADELL’AREA DI ROMA

Come si è detto nel capitolo precedente, l’artigia-nato delle ceramiche destinate all’esposizione alfuoco presenta caratteristiche e problematiche dif-ferenti da quelle delle altre ceramiche comuni, chepossono essere fabbricate con argille di tutti i tipi.Per l’esecuzione di ceramiche da fuoco vengono

utilizzate argille che devono resistere agli chocstermici; spesso si tratta di argille silicee, conabbondante degrassante costituito da quarzo, inqualche caso aggiunto, oppure da materiale di ori-gine vulcanica.La materia prima utilizzata per le ceramiche da

cucina della zona di Roma, completamente diffe-rente da quella usata per la ceramica da mensa,proviene in parte dalle igninimbriti (depositi vulca-nici di composizione acida). L’esame delle composi-zioni della ceramica da cucina mostra l’eterogenei-tà delle argille utilizzate (tabella n. 3, p. 44; tabellan. 7); i valori elevati di alcuni elementi - ad esempiodel Ce - sono dovuti alla presenza di materiale vul-canico.Gli impasti sono molto eterogenei, anche se alcu-

ne caratteristiche si ripetono; il degrassante è disolito piuttosto abbondante e visibile già ad occhionudo o per mezzo di una lente (quarzo, noduli diferro, pirosseni, talora calcite, in quantità variabili)(Tavv. XLI e XLIII). Le analisi mineralogiche ese-guite pongono numerosi quesiti, per ora non tuttirisolti, per i quali si rimanda al capitolo VII. 8.La caratteristica più evidente delle ceramiche

da cucina della zona di Roma - in particolare quel-la rinvenuta negli scavi del centro - emersa graziealle analisi mineralogiche è la presenza di moltisanidini, anche di grandi proporzioni, leggermentearrotondati, e senza forme cristalline (contributodi Thierrin Michael, infra). Uno studio effettuato

negli anni ‘80 dalla Schuring sulle ceramichecomuni di età imperiale e tardo antica, provenien-ti da Roma (S. Sisto Vecchio) e da altri siti, avevagià permesso di rilevare la presenza costante disanidini, caratteristica della ceramica della zonadi Roma e a nord di Roma, presenza che consenti-rebbe invece di escludere altre zone del Lazio,come ad esempio quella dei colli Albani.Nel caso delle ceramiche da cucina di Roma e

dell’area romana è possibile che i ceramisti abbia-no utilizzato argille allo stato naturale oppure chesi tratti di tufi risedimentati e mescolati.

Alcune ceramiche da cucina - da Gabii, Tivoli,Palestrina e Casale Pian Roseto - contengono leu-cite e rocce leucitiche che non sembrano invececomparire nelle ceramiche da cucina rinvenute aRoma, sottoposte ad analisi99. Ciò induce ad ipotiz-zare una produzione nel luogo di rinvenimento o inun’area circonvicina (Colli Albani ?), che non ècomunque quella di Roma.La cottura delle ceramiche da cucina e da mensa

è prevalentemente di tipo A, le ceramiche hanno uncolore compreso tra il beige arancio e il marrone;prevale il rosso, tipico della ceramica da cucina cen-tro-italica. Tali impasti, se documentati al di fuoridella zona centro-italica, ad esempio in Italia set-tentrionale, sono di solito distinguibili dalle produ-zioni locali, anche grazie alla presenza di inclusionidi origine vulcanica, mentre appare improbabilepoter individuare ad occhio nudo le diverse produ-zioni all’interno dell’area laziale, dove evidente-mente erano numerose le officine che producevanorecipienti dalla tipologia e con impasti dalle carat-teristiche simili. Eccezioni riguardano alcune cera-miche da cucina rinvenute ad esempio a Palestri-na100, ceramiche che pur mostrando caratteristichemorfologiche comuni alla zona indagata, si distin-guono dalle altre per un impasto caratteristico chesi riconosce anche ad occhio nudo101.

99 La leucite non ha nulla a che vedere con le ignimbriti basicheche caratterizzano l’area di Roma e quella immediatamente anord di Roma.100 Una prima e superficiale ricognizione nei magazzini diPalestrina mi ha permesso di individuare le solite pentole atesa prodotte a Roma e nella Valle del Tevere.

101 Si tratta di un impasto contenente inclusioni di colore nerolucido (probabilmente leucite) che caratterizza anche diverseclassi di materiali durante l’età repubblicana (tra cui anche leceramiche votive).

IV. LA CERAMICA DA CUCINA

Gloria Olcese 25

nel IV e III secolo a.C., tanto diffuse da poter esse-re considerate una delle forme caratteristichedella cultura materiale del Latium vetus, docu-mentate ad esempio a Casale Pian Roseto, Veio,Ostia, Cerveteri, Pyrgi e Roma stessa (si veda l’ol-la tipo 2 del catalogo). Di seguito vengono elencati alcuni tipi in cera-

mica comune di diverse fasi cronologiche. Per evi-tare inutili ripetizioni non viene riportata labibliografia già inserita nel catalogo, a cui sirimanda per i dati completi. Per ulteriori informa-zioni sulle forme ceramiche più documentate sirinvia anche al capitolo VI.

III secolo a.C. (fig. 20)

Prevalgono alcuni tipi di tradizione etrusca,come le olle ad orlo svasato e ingrossato, che sonodocumentate un po’ ovunque nei contesti medio-repubblicani, come continuazione di ceramichedell’età del ferro.Prendendo in considerazione le ceramiche del-

l’area laziale dall’età orientalizzante viene sponta-neo vedere nelle olle ad impasto rosso e nell’inter-nal slip ware di Cerveteri, Veio e Roma i recipientiprecursori delle olle ad orlo svasato e ingrossato(tipi 1 e 2) e delle olle con orlo a mandorla di epocatardo repubblicana (tipo 3).Contemporaneamente all’olla tipo 2 è ampia-

mente diffuso il tegame tipo 1, ad orlo incavato, aRoma, ad esempio nell’area dei Templi Gemelli, inquella del Tempio della Magna Mater, tra i materia-

La ceramica da cucina dell’areadi Roma è spesso di buona qualità,fatto che potrebbe forse spiegare l’e-sportazione di alcuni dei recipientida cucina di produzione romano-laziale al di fuori della zona di origi-ne. Accanto ad alcune produzioni diqualità ottima (area di Vasanello,per diversi secoli) o medio-buona(come quelle della Celsa nel I-IIsecolo d.C.), destinate probabilmen-te al mercato urbano, ne esistonoaltre di qualità media e medio-bassa, prodotte di solito in officine dipiccole-medie dimensioni (come adesempio quella di Macchia di Fred-dara e Sutri), in aree più o menoperiferiche e destinate forse ad unconsumo locale.

IV.2. FORME E TIPI

In base allo studio effettuato -sfociato nella redazione del catalogo- è possibile tentare di individuareforme/tipi più documentati, che costituiscono i“marcatori” della produzione centro-italica nellediverse fasi cronologiche. Questo breve schema riassuntivo non ha la pre-

tesa di essere completo; corrisponde a quelle chesono le intenzioni di questo lavoro, isolare i princi-pali “tipi - guida” di alcune fasi nella zona conside-rata, più che censire tutti i tipi presenti.

In generale la ricerca effettuata ha permesso dievidenziare ancora una volta come archeologi didiversa formazione e specialisti di periodi diversisi occupino in realtà spesso degli stessi materiali,definendoli però in modo diverso e collegandoli alperiodo di studio che li coinvolge direttamente.Come già sottolineato in precedenza102, lo studiodella produzione e della circolazione delle cerami-che risulta molto più proficuo se non si alzano bar-riere cronologiche o di definizione, che limitano lacomprensione di fenomeni produttivi e delle lorotrasformazioni. In questo senso sarebbe utile un riesame delle

produzioni ceramiche di epoca romana in direttocollegamento con quelle di epoca precedente (adesempio quelle etrusche o magnogreche), dandospazio anche a dati geologici (utili per lo studiodelle ceramiche di più periodi) e tecnologici.Alcune forme/tipi della ceramica da cucina

utilizzata a Roma e nel Lazio, ad esempio, si ricol-legano direttamente alla ceramica comune etru-sca: si vedano ad esempio le olle con bordo svasatoe ingrossato documentate già dall’ VIII secolo e poi

102 Olcese 1996b.

Fig. 20) Alcuni dei principali tipi di ceramica da cucina e per la pre-parazione di epoca repubblicana (olla tipo 2, tegami tipo 1,clibanus tipo 1, bacino tipo 1; i numeri rimandano alle tavo-le del catalogo)

li del Tempio Rotondo e nei corredi di alcune tombedell’Esquilino e nel Lazio (si veda il catalogo).Il tipo in questione è molto simile ai tegami ad

orlo sagomato e profonda incavatura, che imitanoforse esemplari metallici, documentati in molti sitidella Magna Grecia e della Sicilia tra il IV e il IIsecolo a.C. (a titolo di esempio si ricordano gliesemplari di Ischia, di Caulonia, di Roccagloriosa edi diversi siti della Sicilia)103, in qualche casoanche sui relitti come in quello della Cavalière104.Esemplari analoghi esistono anche tra le cerami-che puniche105.Non sono state effettuate analisi di laboratorio

su questo tipo per verificare se si tratti di materia-li di produzione locale/regionale (come farebbepensare la diffusione capillare) o se esistano ancheesemplari di importazione, ad esempio dalla Cam-pania dove il tegame costituisce un contenitorecaratteristico della batteria da cucina medio etardo repubblicana106. Negli studi degli etruscolo-gi questi primi due tipi sono compresi tra la cera-mica di impasto o talora nella coarse ware, mentrevengono collocati nella ceramica grezza o in quellacomune dagli archeologi classici.Completa la batteria da cucina di questo periodo

il recipiente definito clibanus negli studi del Cub-berley107, documentato intorno alla metà del IIIsecolo a.C. a Minturno, ad esempio, o nel sito La Gio-stra108. Con questo recipiente si effettuava la cottu-

ra sub testu: gli alimenti, soprattutto il pane, veniva-no sistemati sotto la campana e il listello serviva perl’appoggio di carboni ardenti. Tale tipo di cottura èdiffuso in Italia dall’età del bronzo e continua anchein età medievale. La forma in questione, come i testiarcaici da cui pare derivare, potrebbe connotare unaprecisa area culturale109. Alcuni tipi di età imperia-le rinvenuti a Roma nell’area del Palatino e di cuinon si conosce l’effettiva funzione (tipo 9), se fosserocioè tegami o clibani, caratterizzati da una fascia checorre sotto l’orlo, erano bollati110. Completano il quadro dei tipi ceramici più dif-

fusi alcuni recipienti da mensa: la brocca tipo 1 conansa a bastoncello rialzata, il bacino tipo 1 conimpasto augitico, spesso associati alla ceramica avernice nera e a quella sovraddipinta.Per avere un panorama delle forme in uso in un

sito mediorepubblicano, sono utili gli esempi delleceramiche rinvenute in due siti, LaGiostra (data-to al tardo IV- seconda metà del III secolo a.C.) (fig.21) eMinturno (sito produttore della metà del IIIsecolo a.C.) (figg. 15a, b).

II secolo a.C. / I secolo a.C. (fig. 22)