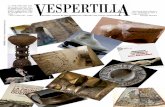

Nel ventre della Turchia: 18 anni di ricerche del Centro Studi Sotterranei di Genova in Anatolia

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

0 -

download

0

Transcript of Nel ventre della Turchia: 18 anni di ricerche del Centro Studi Sotterranei di Genova in Anatolia

Rivista di Studi Liguri, LXXV-LXXVI, 2009-2010, pp. 93 - 102

Nel ventre della Turchia: 18 anni di ricerchedel Centro Studi Sotterranei di Genova in Anatolia

1. Il Centro StudI SotterraneI dI Genova e la CappadoCIa

Il Centro Studi Sotterranei (CSS) si occupa principalmente dell’individua-zione, esplorazione e documentazione delle cavità artificiali che si trovano nel sottosuolo di Genova, in collaborazione con le Soprintendenze, l’Università, il Comune e altri Enti pubblici e privati. La realizzazione, in convenzione con il Comune di Genova, della “carta del sottosuolo” ha portato al censimento di oltre 200 siti sotterranei per uno sviluppo complessivo di circa 100 km, in cui sono comprese opere idrauliche, belliche e civili.

Le esperienze acquisite nel sottosuolo di Genova hanno trovato utilizzo an-che in altre realtà ipogee italiane ed estere, altrettanto significative1, soprattutto in Turchia. Nel luglio 1991 il CSS effettuò una campagna di esplorazioni in Cap-padocia (Turchia centrale), area che non ha eguali nel bacino del Mediterraneo per l’elevato numero, la varietà tipologica e l’interesse storico e urbanistico delle strutture sotterranee, con l’obiettivo di acquisire elementi sull’origine, l’evolu-zione e la funzione degli antichi e in gran parte inesplorati insediamenti ipogei, noti da scarse notizie presenti nelle fonti classiche e nei resoconti dei viaggiatori che dal XVIII secolo in poi hanno percorso la regione.

A seguito della prima spedizione prese corpo un programma di indagini si-stematiche su un’area sempre più ampia dell’Altopiano Centrale Anatolico, in collaborazione con la Direzione Generale dei Monumenti del Ministero della Cultura turco e con il Museo Archeologico di Nevsehir.

L’avvio delle ricerche in Cappadocia si rendeva necessario poiché la docu-mentazione disponibile sulle strutture ipogee della regione risultava chiaramente lacunosa e disorganica con eccezione di quella relativa alle chiese rupestri e alle

1 Tra gli altri, nella Liguria orientale sono state condotte ricerche nella miniera di rame di Monte Loreto (3600 a.C. ca.), per la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Liguria e l’Università di Nottingham (MaGGI, pearCe 2005). A Gravina in Puglia si sono svolte alcune campagne promosse dall’Unesco per la documentazione di un acquedotto sotterraneo settecentesco (BIxIo et al. 2000; BIxIo et al. 2007; BIxIo et al. 2008a, pp. 177-182). Brevi sopralluoghi sono stati effettuati in Francia, Marocco, Egitto e nell’Estremo Oriente, nello Xinjiang (Cina) (BIxIo et al. 2008a).

94 ROBERTO BIXIO, ANDREA DE PASCALE

pitture murali in esse conservate2. Gli interventi avviati dal CSS hanno permesso l’individuazione sistematica

dei siti sotterranei, l’esplorazione speleologica, con eventuale disostruzione dei cu-nicoli occlusi, superamento di frane, discesa dei pozzi e risalita dei camini (fig. 1), seguita da una rilevazione topografica di ogni singola struttura ipogea, suddivisa in una prima fase speditiva e una seconda fase di dettaglio, indispensabile per ottenere le planimetrie da cui trarre informazioni attendibili sulla loro estensione complessi-va, sull’organizzazione degli ambienti e sui modelli costruttivi.

Fig. 1 - derInkuyu, Cappadocia, Turchia. Discesa con tecniche speleologiche di un pozzo nella città sotterranea (foto G. Bologna).

Nell’arco di dieci anni il progetto si è arricchito ad ogni missione di una enorme quantità di nuovi dati. Il materiale raccolto, di volta in volta presentato a congressi e pubblicato su stampa specializzata, è stato sintetizzato nel volume “Cappadocia: le città sotterranee”, edito nel 2002 dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma3. I principali risultati conseguiti sono la costituzione di un repertorio che comprende 205 siti rupestri/sotterranei, distribuiti su 6 province, la pubblicazione di numerosi rilievi topografici strumentali e relative interpretazioni organizzative e strutturali, l’analisi delle fonti storiche e l’elaborazione di una catalogazione tipo-

2 vrIonI, FranCIa 1971; JolIvet lévy 1991. 3 BIxIo et al. 2002.

95NEL VENTRE DELLA TURCHIA

logica. Quest’ultima ha portato a suddividere le numerose forme ipogee in cavità naturali (grotte eoliche e grotte carsiche), cavità artificiali rupestri (abitazioni e vil-laggi a coni; villaggi a parete; villaggi-castello; abitazioni a corte; chiese, monasteri e tombe rupestri; piccionaie e apiari rupestri) e cavità artificiali sotterranee (città sotterranee; rifugi sotterranei; impianti idrici sotterranei).

2. anI, antICa CapItale dell’arMenIa

Il quadro conoscitivo acquisito nelle ricerche condotte in Cappadocia ha suggerito di estendere le indagini oltre i confini della Turchia centrale, anche perché alcune fonti storiche fornivano una indicazione significativa della pre-senza di antichi ipogei ai margini dell’area anatolica4. Il CSS ha così predisposto e programmato per il 2004 una missione esplorativa al confine nord-orientale della Turchia. Ottenute le dovute autorizzazioni dai Ministeri turchi competenti, la missione è stata accreditata presso l’Università Hacettepe di Ankara e inserita con un proprio programma di ricerche dedicato alle indagini ed alla documen-tazione degli ambienti ipogei presenti nell’area di Ani, l’antica capitale armena, nell’ambito della Campagna di Scavi Archeologici sotto la direzione della Prof. Beyhan Karamağaralı.

Le imponenti mura dell’antica Ani si ergono a circa 40 km dalla odierna città di Kars, nel cuore di un vasto altopiano che si estende ad oltre 1.500 metri di altitudine (fig. 2).

Fig. 2 - anI, Turchia orientale. Le possenti mura settentrionali della città medievale (foto R. Bixio).

La zona in cui sorgono le rovine è solcata da profondi canyon la cui confluen-za ritaglia e delimita la piattaforma sulla quale fu costruita la città medioevale, che risulta naturalmente protetta su due lati dalle ripide pareti rocciose mentre sul lato settentrionale è difesa con possenti mura e torri. Alla sua estremità meridio-

4 SenoFonte, Anabasi IV, 5, 25, traduzione a cura di E. Ravenna, Milano 1984.

96 ROBERTO BIXIO, ANDREA DE PASCALE

nale la città è dominata da due rilievi fortificati: Kizkale (fortezza rossa) e Içkale (fortezza interna). Da un punto di vista geologico l’intero altopiano è costituito da una spessa coltre di depositi vulcanici in cui si alternano, con varia potenza, strati di tufi di diversa consistenza e depositi piroclastici ricchi di ossidiane. Tutto attorno alla città, lungo le pareti tufacee dei canyon si scorgono i resti di numero-sissimi insediamenti sotterranei, ove sono evidenti fenomeni di crollo che hanno sovente portato alla luce l’interno degli ambienti ipogei.

Questi insediamenti furono oggetto di una campagna di studi compiuta nel 1915 da Davic Kipshize, nel quadro delle campagne archeologiche condotte ad Ani a partire dal 1892 da Nikolai Yakovievich Marr per conto dell’Imperiale Accademia delle Scienze di San Pietroburgo.5 Gli appunti di lavoro di Kipshize, morto prematuramente nel 1919 a Tiblisi, furono raccolti ed ordinati da N. M. Tokarski, e infine tardivamente pubblicati a cura dell’Accademia Armena delle Scienze nel 1972. Risultano censiti ben 823 ambienti sotterranei, in massima parte abitazioni, ma con la presenza anche di chiese, camminamenti, cimiteri e piccionaie. Per molti di tali ambienti vengono fornite piante e sezioni in scala metrica, peraltro in genere prive di orientamento.

Le ricognizioni eseguite nel corso della missione del 2004 hanno di fatto mostrato come l’indagine condotta da Kipshize risultasse sorprendentemente ac-curata, non solo coprendo esaurientemente il complesso sistema di ipogei ma anche, talora, raggiungendo ambienti di disagevole o difficile accesso lungo le ripide pareti rocciose ed esplorando esigui condotti allora come ora percorribili solo con gran difficoltà.

Le ricognizioni hanno chiaramente mostrato che i rilievi presentati da Kip-shize furono eseguiti in maniera speditiva, senza l’ausilio di uno strumento, quale una semplice bussola, in grado di rilevare le direzioni e gli orientamenti. Ne con-seguono talora forti imprecisioni nella collocazione relativa dei vari ambienti e, in alcuni casi, gravi errori di direzione che all’epoca preclusero ogni possibilità di interpretazione delle funzioni del condotto stesso.

Un primo punto emerso dalle nuove ricerche con grande chiarezza è che non esiste e non è mai esistita una “Ani sotterranea”, almeno nel senso di ambienti ipogei che si compenetrino e si integrino con il tessuto urbano di superficie. I complessi sotterranei non hanno nessuna valenza di protezione o rifugio, come ampiamente testimoniato dalla palese assenza di un qualunque sistema di difesa, quali ad esempio le “porte-macina” viceversa molto diffuse negli ipogei cappado-ci. Nelle strutture rupestri di Ani non vi sono neppure frammenti di tali dispositivi e, nella ipotesi che la parte mobile possa essere stata asportata all’abbandono de-

5 kIpShIze 1972.

97NEL VENTRE DELLA TURCHIA

gli insediamenti, neppure esistono gli elementi fissi riconducibili ad essi (camere di manovra, pilastri, lastre di riscontro). Viceversa, sono diffusi battenti e incastri scolpiti nella roccia che presuppongono l’uso di porte di legno (scomparse).

Nei periodi di coesistenza città murata-strutture rupestri, queste ultime erano dunque le meno protette e più esposte a incursioni nemiche in quanto neppure di-fese dalle possenti mura cittadine. É anzi probabile che in caso di assedio fossero gli inquilini “trogloditici” a ritirarsi nella città murata. Non esisteva dunque una sorta di subordinazione in quanto le strutture rupestri erano abitazioni (con voca-zione più rurale) o complessi religiosi, con le relative infrastrutture, alla stregua di quelli costruiti intra muros e, in quanto tali, potevano anche contribuire alle normali attività della città.

Dunque è più corretto parlare di una “Ani rupestre”, limitata agli insedia-menti sotterranei sparpagliati lungo le pendici dei valloni, costituenti unità auto-nome, non in connessione per vie interne le une con le altre, né con la città edificata. Ciascuna unità pro-babilmente corrispondeva a singoli nuclei parentali o monastici (fig. 3).

Dal testo di Kipshize già citato stralciamo l’importante informa-zione secondo la quale l’Ani rupe-stre “ha continuato ad esistere an-che dopo la rovina di Ani nel 1064, ed è rimasta un grosso centro com-merciale, artigianale ed industriale fino alla fine del medioevo”6.

Tra le strutture ipogee docu-mentate si ricorda qui la presenza di una cava di scorie vulcaniche biancastre, frammiste ad una no-tevole quantità di ciottoli di ossi-diana. Non è chiaro se il materiale estratto fosse l’ossidiana - tale ipo-tesi porterebbe verso tempi neoli-tici, con una attività estrattiva che precederebbe di molto non solo la nascita della città, ma probabil-

6 kIpShIze 1972, p. 22.

Fig. 3 - anI, Turchia orientale. Piccionaia di Tsagkotsazar (foto R. Bixio)

98 ROBERTO BIXIO, ANDREA DE PASCALE

mente anche quella degli insediamenti rupestri - o le scorie, da utilizzarsi come componente di materiali cementizi: in tal caso la cava sarebbe probabilmente coeva alla costruzione della città. Esiste infine una terza possibilità, forse la più probabile. Lilith Zakarian, facendo riferimento alla lavorazione del vetro, scrive “s’agit-til de pièces fabriqées localement ou de produits d’importation? Disons tout d’abord que l’Arménie possédait la matière première nécessaire à la fabrica-tion du verre, le sable quartzeux”7. Noi possiamo ora aggiungere che Ani custodi-va nella cava ipogea molto di più di un deposito di sabbie quarzifere, possedeva addirittura una miniera di vetro, rappresentata dalle intrusioni di ossidiana.

I risultati delle ricerche condotte ad Ani dal CSS sono stati recentemente edi-ti in un volume monografico della serie internazionale dei British Archaeological Reports8.

3. ahlat, CroCevIa dI Culture

A partire dal luglio 2007 il CSS partecipa, su autorizzazione del Ministero della Cultura turco, al progetto Eski Ahlat Şehri Kazısı (Scavo della Antica città di Ahlat) diretto dalla prof. Nakış Karamağaralı della Gazi Universitesi di Anka-ra. Le indagini si svolgono nel territorio di Ahlat, nel distretto di Bitlis (sponde nord-occidentali del lago di Van), nella Turchia orientale. Ahlat conserva testi-monianze di necropoli e insediamenti dell’Età del Bronzo e del Ferro, quattordici mausolei, due castelli e cinque aree sepolcrali monumentali di età selgiuchide (fine XI - metà XV secolo d.C.), un cimitero, due moschee e un bagno turco di periodo ottomano (XV-XX secolo d.C.).

La presenza di complessi rupestri, segnalati dalla popolazione locale ai co-niugi Haluk e Beyhan Karamağaralı, o da questi direttamente rinvenuti durante le ricerche condotte tra il 1967 e il 1991 nell’area del grande cimitero selgiuchide, della moschea Ulu, nel piccolo (Küçük) e nel grande (Büyük) Hamam (complessi termali), hanno ricevuto soltanto attenzioni occasionali, fino a quando è stato individuato nel 2005, da Nakiş Karamağaralı, all’interno di una delle strutture rupestri una ricca decorazione riconducibile al culto buddista.

Il CSS è stato così invitato a collaborare al progetto di ricerca archeologica, per portare una maggiore attenzione su tutte le strutture scavate nella roccia già segna-late e per estendere l’esplorazione nel raggio di alcuni chilometri. Le ricerche con-dotte nel 2007, nel 2008 e nel 2009 hanno permesso l’individuazione e documen-tazione di cinque monasteri cristiani rupestri (Madavans, Bağdedik - Monastero di S. Anania di Tkes, S. Yovanes, C’ipna, Çaçavank). Prima delle spedizioni del CSS

7 zakarIan 2001, p. 208.8 BIxIo et al. 2009.

99NEL VENTRE DELLA TURCHIA

esistevano notizie certe ed erano stati condotti da altri autori alcuni studi soltanto sul monastero di Madavans9. I monasteri di S. Anania, S. Yovanes e C’ipna, di cui non era nota la reale esistenza e ubicazione degli stessi, sono stati individuati trami-te surveys nel territorio e grazie alla consultazione della Tabula Chorografica Ar-menica, una mappa del 1691 recentemente scoperta e studiata dalla prof. Gabriella Uluhogian10. Tutte le chiese individuate sono orientate est-ovest, con l’abside a est, esattamente come quelle in muratura presenti nella regione di Bitlis, ma anche in tutto l’antico territorio dell’Armenia11.

Oltre alle strutture sotterranee chiaramente ascrivibili al culto cristiano sono state individuate numerose evidenze di opere ipogee adibite ad altri culti. Evi-dentemente l’utilizzo del sottosuolo non era legato a una particolare cultura, ma è stato piuttosto condizionato dalle caratteristiche geografiche, climatiche e mor-fologiche del territorio, oltre che dalla litologia dei luoghi, che hanno indotto le diverse popolazioni qui stanziate nelle varie epoche a ricavare i loro edifici nella roccia, oltre che a costruirli in superficie.

La testimonianza più eclatante è fornita dalla presenza, nella falesia di Eski Kale, nel quartiere di Harabeşehir, di un tempio buddista attribuito all’e-poca della dominazione mongola (1244-1317 d.C.), riconosciuto dalla prof. N. Karamağaralı. Si tratta del sito buddista più occidentale sino ad ora scoperto (fig. 4). Non meno significativa è la presenza, nella zona di Sultan Seyyid, di un mescıt (moschea di piccole dimensioni), costituita da una serie di camere sotterranee, in parte occluse da crolli.

Infine, è opportuno citare un’area a nord del villaggio di Yuvadamı in cui sono ubicate diverse camere funerarie sotterranee attribuite agli Urartu (IX-VII sec. a.C.).

Alle strutture sotterranee adibite a scopo cultuale o funerario, si aggiungono quelle a scopo civile che si possono così suddividere:

1) Grotte-frantoio (Mağaralar Bezirhane): si tratta di cavità che ospitavano dispositivi per la molitura finalizzata alla produzione di olio di sesamo o di lino.

2) Stalle: a parte la diffusa esistenza di ambienti rupestri utilizzati per il ri-covero di animali domestici, testimoniata, ad esempio, da fori passanti scavati nella roccia per legare le bestie, sono stati anche individuati ambienti più specifi-camente adibiti a stabbio come risulta da batterie di mangiatoie collocate in serie.

3) Rifugi sotterranei: per quanto riguarda il complesso sotterraneo denomi-nato Mağaralar Bezirhane, più articolato di ogni altro sino ad ora documentato nell’area di Ahlat, si prospetta l’ipotesi che questo sito potesse anche avere fun-

9 lynCh 1901; thIerry 1977; Cuneo 1988.10 uluhoGIan 2000.11 IenI 1988, p. 202 e sgg.

100 ROBERTO BIXIO, ANDREA DE PASCALE

zioni di rifugio temporaneo per gli abitanti del luogo nella evenienza di minacce per razzie o eventi bellici. Questa possibile funzione, sino ad ora, non è stata riscontrata in nessun altro sito rupestre tra quelli esplorati.

4) Silos: nel sito di Kulaksız sono stati individuati una serie di grandi magaz-zini per la conservazione di granaglie o foraggio.

5) Piccionaie rupestri: nel territorio di Ahlat non sono così frequenti come nelle valli della Cappadocia dove si contano a migliaia, ma ne sono state comun-que individuate tre, presso Madavans, Avcıkoy, Uludere.

6) Apiari rupestri: si sta prospettando la possibilità che alcune camere ru-pestri (Eski Kale, e lungo l’Harabeşehir) fossero adibite all’allevamento delle api. Dalla comparazione di una documentazione recentemente acquisita su alcuni apiari rupestri del Salento (Puglia, Italia meridionale) risulterebbero delle analo-gie su certe mensole/nicchie orizzontali scavate nella roccia che saranno oggetto di indagini più specifiche nei prossimi anni.

7) Sistemi di canalizzazioni idriche rupestri e sotterranee12.Le strutture rupestri del territorio di Ahlat, benché ampiamente diffuse e di-

12 BIxIo et al. 2008b.

Fig. 4 - ahlat, Eski Kale, Turchia orientale. Particolare della porzione di falesia in cui è scavato il tempio buddista (foto R. Bixio).

101NEL VENTRE DELLA TURCHIA

versificate tipologicamente, sono costituite da ambienti molto semplici composti da poche camere contigue, se non da singole unità, raramente intercomunicanti e risultano limitate alla prima fascia dei rilievi rocciosi, cioè quella più prossima alla superficie13. La maggior parte risulta in uno stato avanzato e generalizzato di degrado dovuto alla rapida disgregazione naturale della roccia dovuta sia alla sua fragilità che a processi di gelivazione conseguenti alle rigide condizioni climati-che, a cui vanno aggiunti i numerosi terremoti e le eruzioni vulcaniche14.

roBerto BIxIo, andrea de paSCale

13 BIxIo et al. 2009. 14 GuIdoBonI, traIna 1993; SInClaIr 1999; karakhanIan et al. 2006.

BIBlIoGraFIa

BIxIo r., CaStellanI v., SuCChIarellI C. 2002, Cappadocia, le città sotter-ranee, Roma.

BIxIo r., CaloI v., CaStellanI v., traverSo M. 2009, Ani 2004: Indagini sugli insediamenti sotterranei/Surveys on the underground settlements, BAR In-ternational Series 1944, Oxford.

BIxIo r., CaStellanI v., MaIFredI p., SaJ S. 2000, L’acquedotto sotterraneo di Gravina in Puglia S. Angelo - Fontane della Stella, in Il Parco della Pietra e dell’Acqua. Campagna internazionale di ricerca, studio e valorizzazione dell’a-rea Sidin, Gravina in Puglia (Bari), pp. 215-256.

BIxIo r., de paSCale a., SaJ S., traverSo M. 2008a, Sotto il cuore delle città. Speleologia urbana, in Acque sotterranee delle grotte, dei ghiacciai e delle città, a cura di L. Capocaccia Orsini, C. Iacopozzi, Genova, pp. 169-202.

BIxIo r., de paSCale a., MaIFredI a., traverSo M. 2008b, Ahlat (Turchia): prime osservazioni sui sistemi idrici rupestri, in “Opera Ipogea”, 1/2, pp. 7-16.

BIxIo r., de paSCale a., MaIFredI a., traverSo M. 2009, “Ahlat 2007. Una nuova area di insediamenti sotterranei nella Turchia orientale”, in “Opera Ipo-gea”, 1, pp. 43-48.

BIxIo r., parISe M., SaJ S., traverSo M. 2007, L’acquedotto sotterraneo di Gravina in Puglia, in “Opera Ipogea”, IX, 1, pp. 105-112.

Cuneo p. 1988, Architettura armena, I e II, Roma.GuIdoBonI e., traIna G. 1993, Towards a new historical catalogue of Ar-

102 ROBERTO BIXIO, ANDREA DE PASCALE

menian earthquakes from the 2nd to the 12th century, in Proceedings of Scientific meeting on the seismic protection, Venezia, 12-13 luglio 1993, pp. 57-62.

IenI G. 1988, Tipologie architettoniche, in Gli Armeni, a cura di A. Alpago Novello, G. Ieni, A. Manoukian, A. Pensa, G. Uluhogian, B. Levon Zekiyan, Milano, pp. 193-225.

lynCh H.F.B. 1901, Armenia. Travels and Studies, Longmans, Green and Co., London.

MaGGI r., pearCe M. 2005, Mid Fourth-millenium copper minim in Liguria, north-west Italy: the earliest known copper mines in Western Europe, in “Anti-quity”, 79 (303), pp. 66-77.

karakhanIan a., JrBaShyan r., trIFonov v., phIlIp h., arakelIan S., av-aGyan a., BaGhdaSSaryan h., davtIan v. 2006, Historical volcanoes of Armenia and adjacent areas: What is revisited?, in “Journal of Volcanology and Geother-mal Research”, 155, pp. 338-345.

kIpShIze A. 1972, Pešery Ani, in Ani Antica IV, Accademia Armena delle Scienze, Erevan.

SInClaIr t. 1999, Two problems concerning the Van region: Arakel of Tabriz on the earthquake of 1646 and the evidence for the rise in the level of the lake, in Natural disasters in the Ottoman Empire, a cura di E. Zachariadou, Crete Univer-sity Press, Rethymnon (Cyprus), pp. 207-222.

thIerry J.M. 1977, Monastères arméniens du Vaspurakan, in “Revue des Études Armeniénnes”, XII, Librairie C. Klincksieck, Paris.

uluhoGIan G. 2000, Un’antica mappa dell’Armenia. Monasteri e santuari dal I al XVII secolo, Ravenna.

vrIonI a., FranCIa e. 1971, L’arte della Cappadocia, Ginevra.JolIvet lévy C. 1991, Les églises Byzantines de Cappadoce, Paris.zakarIan L. 2001, Art e artisanat d’une ville de l’an mil, in Ani, capitale de

l’Arménie en l’an mil, a cura di N.M. Tokarski, Parigi, pp. 204-219.