Marc'Antonio Gattinon, "I travagli d'amore"

Transcript of Marc'Antonio Gattinon, "I travagli d'amore"

Marc’Antonio Gattinon

I TRAVAGLI D’AMORE

edizione critica e commento a cura di

Gabriele Zanello

Società Filologica FriulanaUdine

%LEOLRWHFD�GL�VWXGL�OLQJXLVWLFL�H�ÀORORJLFL

17

Società Filologica FriulanaBiblioteca di studi linguistici e filologici

diretta daFederico Vicario

Il presente volume è stato pubblicato con il contributodel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

© 2015 - Società Filologica Friulana «Graziadio Isaia Ascoli» Via Manin, 18 - I 33100 UdineTel. 0432 501598 - Fax 0432 511766www.filologicafriulana.it [email protected]

ISBN 9788876362057

SOMMARIO

R. Pellegrini, Malacarne e dintorni. Escursioni linguistiche in Marc’Antonio Gattinon p. 7

Premessa » 31

Introduzione » 33

Nota al testo » 61

I travagli d’amore » 85 Interlocutori » 89 Prologo » 91 Atto primo » 95 Atto secondo » 125 Atto terzo » 155 Atto quarto » 187 Atto quinto » 215

Analisi linguistica » 245 Friulano » 245 Veneziano » 306 Buranello » 320 Bergamasco » 324 Grazianesco » 329 Pedantesco » 350

Repertori lessicali » 357 Friulano » 358 Veneziano » 414 Buranello » 449 Bergamasco » 453 Grazianesco » 457 Pedantesco » 508 Toscano » 514

%LEOLRJUDÀD » 531

Indice dei nomi » 553

MALACARNE E DINTORNIESCURSIONI LINGUISTICHE IN MARC’ANTONIO GATTINON

nella lingua del forlano, nei spropositi del Gratiano e nell’accortezza e burle d’un astuto ragazzo prendersi piacere… (Prologo 17)

Propongo in epigrafe uno stralcio del Prologo, dove l’autore dichiara l’obiettivo del suo lavoro (prendersi piacere) e i mezzi impiegati. Lo stralcio esibisce subito il gusto della simmetria, del ritmo bilanciato (nella lingua… nei spropositi… nell’accortezza e burle…), strategia di rilievo in larga parte della commedia. Lo VWUDOFLR�SHUDOWUR��VDFULÀFDQGR�OD�JLUDQGROD�LPSD]]LWD�GL�OLQJXH��VSHFLH�O·LGLROHWWR��il parossismo paronomastico, quella sorta di dislalia iperbolica che caratterizza il graziano), girandola solo allusa e delibata, che connota in modi accesi I travagli d’amore di Marc’Antonio Gattinon, privilegia tendenziosamente (ma non senza XQ�IRQGR�GL�YHULWj��XQ�ÀORQH��FKH�LO�JUDVVHWWR�SURYYHGH�D�VRWWROLQHDUH��WUDGHQGR�FRVu�l’interesse primario della lettura, il suo vettore, e disegnando anche il percorso che mi ha portato alla scoperta di Gattinon: non senza precipitare qualche azzardo.

È stata una pagina di Nicola Mangini, in anni non più prossimi, a additarmi il nome di Gattinon1��0DQJLQL�HYRFD�FRQ�ÀQH]]D�OR�VIDOGDPHQWR�GHOOH�UHJROH��«quella mescolanza dei generi e degli stili, che resta una delle connotazioni pre-cipue di questa età», che nella commedia porta ad assimilare «elementi propri dell’Arte, come nella commedia I travagli d’amore di M. Antonio Gattinon di Latisana». I travagli d’amore, che Mangini giudica testo «esemplare» (il Prologo accerta il favore – e anzi l’opzione consapevole – per l’«uso moderno»). Ma nella pagina di Mangini mi ha catturato un altro snodo: «sulla traccia di una vicenda scombinata e fuori da ogni logica, accanto ai personaggi usuali della commedia erudita troviamo i tipi/maschere dell’“improvvisa” e della commedia popolare (oltre a Pantalone e a Graziano, ci sono un servo che parla in friulano rustico, un facchino bergamasco e un pescatore di Burano). È naturale quindi che l’elemento FKH�ÀQLVFH�FRO�SUHYDOHUH�q�LO�GLYHUWLPHQWR�OLQJXLVWLFRª��'RYH�D�LQFLGHUVL�QHOOD�memoria, rimuovendo persino il secondo titolo di Gattinon, quell’Amorosa che pure Mangini menziona, è «un servo che parla in friulano rustico», una formula che pure solleciterebbe la postilla, sfuggito ai repertori. Un personaggio che si DIÀDQFD�D�$JQROR�GHOOD�Pace di Marin Negro. Il «servo che parla in friulano ru-

1 N. MANGINI, La tragedia e la commedia, in Storia della cultura veneta, diretta da G. ARNALDI e M. PASTORE STOCCHI, Il Seicento, 4/1, Vicenza, Neri Pozza, 1983, p. 317.

RIENZO PELLEGRINI

Malacarne e dintorni. Escursioni linguistiche in Marc'Antonio Gattinon

Rienzo Pellegrini8

VWLFRª�VL�q�ULYHODWR�SRL��FRQ�XOWHULRUH�VRUSUHVD��QRQ�XQD�ÀJXUD�VELDGLWD��FRQÀQDWD�in ranghi gregari, ma un personaggio corposo e sanguigno, intraprendente (e magari sgangherato), con uno spazio non ristretto di battute e di presenza scenica. Tessera di spessore nella storia degli usi scritti del friulano.

Malacarne, il «servo che parla in friulano rustico», è personaggio composito: nella commedia si fa carico di funzioni diverse, vantando competenze multiple, che QRQ�WHQGRQR�DOOD�RUJDQLFLWj�GL�XQ�SURÀOR�FRHUHQWH��DOOD�VDOGH]]D�GL�XQD�SVLFRORJLD�GHÀQLWD��PD�REEHGLVFRQR�DOOH�XUJHQ]H�GL�XQD�FRPLFLWj�FKH�VL�ULVROYH�QHO�OD]]R��nella gag. Malacarne è millantatore e vigliacco, mezzano, non in totale armonia con un costume che vorrebbe dirsi (e essere) contadino, sia pure di contadino LQXUEDWR��H�OD�VXD�ÀVLRQRPLD�DPPHWWH�YLVFKLRVLWj�EXUOHVFKH�H�ULYROL�GL�EODVRQH�etnico. Malacarne si traveste da spaccalegna, mestiere socialmente plausibile e topico, se Le arti che vanno per via nella città di Venezia di Gaetano Zompini documentano, nel 1785, il friulano come spaccalegna: «Per tagiar tuto l’ano e legne, e zochi / Vegnimo dal Friul nostro paese / La strussia è granda e se ne chiapa pochi», tra realtà osservata e gerarchia proverbiale.

I primi tentativi di trascrizione, la forma più probatoria di lettura, di necessità un corpo a corpo con il testo, ne hanno svelato il virtuosismo arduo, il gioco acro-batico delle lingue in scena, la saturazione intellettualistica del graziano, intreccio GL�RVFXULWj�YROXWH�H�FDOFRODWH��XQD�VÀGD�DOO·LQWHOOLJHQ]D��8QD�SURYRFD]LRQH�FKH�non tollerava rinunce, inducendo peraltro all’ipotesi di demandare la ricerca a XQ·DOWUD�HWj��/H�FRVH�VRQR�DQGDWH�DOWULPHQWL��H�FRQ�YDQWDJJLR���XQD�WHVL��QHO�ÀOR�dunque della continuità (e, insieme, di una sana discontinuità). I travagli d’amore allestiti da Zanello sanno intrecciare scrupolo e sensibilità, la fatica degli spogli OLQJXLVWLFL��XQD�ELEOLRJUDÀD�FRVSLFXD�VRWWR�FRQWUROOR�H�OD�WHQDFLD�LQWHUSUHWDWLYD��un commento che sbroglia, appianando e rendendo accessibile un testo irto di VRÀVWLFDWL��PD�DQFKH�FDS]LRVL��WUDERFFKHWWL��8QD�EHOOD�DFTXLVL]LRQH�SHU�OD�ÀORORJLD�IULXODQD��H��YD�GD�Vp��QRQ�SHU�OD�ÀORORJLD�IULXODQD�VROWDQWR��

A margine de I travagli d’amore�KR�DYXWR�PRGR�GL�ÀVVDUH�XQ�DSSXQWR�YHORFH��veloce e forse precipitoso. Riporto le poche righe:

Si consideri comunque in prima battuta l’istanza teatrale. È la scena veneziana a fornire il lemma più compiuto. Accanto all’italiano alto dei giovani innamorati, al veneziano di Pantalone, al bergamasco di un facchino, al graziano, nel 1622 (Venezia, Reghettini) I travagli d’amore, commedia «non men curiosa che dilettevole» di Marco Antonio Gattinon da Latisana, ma attivo a Venezia, propongono con mano generosa anche il friulano. Malacarne, nome parlante, come parlanti sono i nomi di genitori e ascendenti, è servo non timido e non impacciato. La sua presenza in scena è anzi invadente e screanzata, da bullo più che da contadino inurbato, e i suoi monologhi sono a tratti torrentizi. Si osservi intanto uno scambio tra Pantalon e Malacarne suo servo [segui-

Malacarne e dintorni. Escursioni linguistiche in Marc'Antonio Gattinon 29

da La Geva�GHO�ÀRUHQWLQR�$OHVVDQGUR�$OOHJUL��LQL]LR�GHO�;9,,�VHFROR���SDUODQR�GL�«Organo sessuale femminile (per la somiglianza tra la zolla erbosa e il pube)»19. Per persembul�VL�ULGXFH�FRVu�OD�GLVWDQ]D��YLVWD�OD�FRQJUXHQ]D�FRQ�OD�SDUWLFRODULVVL-ma «zolla erbosa», ma non si placano (e anzi si accendono) gli interrogativi: La Geva�GL�$OOHJUL�FRPH�IRQWH"�8QD�FDWHQD�LQWHUWHVWXDOH�GL�FXL�VIXJJH�O·DQHOOR�XWLOH"�2�DXWRQRPD�LQL]LDWLYD�GHOOR�VWHVVR�*DWWLQRQ"�1RQ�VL�WUDWWD�FRPXQTXH�GL�PHWDIRUD�acclimatata in friulano, ma introdotta dall’esterno, mentre sembrerebbe radicata nel perimetro locale la locuzione che si sta per prendere in considerazione.

E che si direbbe priva di ambivalenze, di sottintesi, pur se arieggia un dettato gnomico (e, insieme, sibillino): «In ogni muut la strade di Palme a Cervignan è curte e si sta poo’ a ionzi là» [In ogni modo la strada da Palma a Cervignano è breve e ci si mette poco a giungere là»] (III 189). Il commento tace, ma il repertorio suggerisce per Palmanova una «allusione a ‘essere impalmati’», per Cervignano una «allusione a ‘essere cornuti’». Si deve dedurre che al matrimonio (meglio, alla SURPHVVD�GL�PDWULPRQLR��VHJXH�UDSLGDPHQWH�O·LQIHGHOWj��GD�SDUWH�GHOOD�GRQQD�"�,O�contesto tollera l’ipotesi (e ne esce rafforzato), ma è sentenziosità fortuita, estro VLQJROR�GL�0DODFDUQH��R�SDWULPRQLR�FRQGLYLVR"�$QFKH�QHO�GHWWDJOLR��XQ�IULXODQR�JHQXLQR��VSHFFKLR�GHO�SDUODWR��R�FUHD]LRQH�G·DXWRUH"

9RJOLR�SHUz�FRQJHGDUPL�FRQ�O·XOWLPD�EDWWXWD�GL�0DODFDUQH��ÀQ�TXL�SHU�PH�VWHOOD�polare, anche se il percorso è scivolato poi lungo altri sentieri, con il grumo di oscurità che si annida nella formula augurale:

L’allegreezze e lu dolzoor ch’iò provi cun sta viola violada di Violanta es tant grant, signù, FX�Lz�QR�SXHV�VTXDVL�VÁDGDVVDD��QR�FX�FKLDWDD�SDUDXOLV�R�FLULPRQLLV�GL�ULQJUDWLDXXV��0D�Lz�GLUDL��H�gnestre usanze: Dio vusalom (V 226).

[La contentezza e la delizia che io provo con questa viola violata di Violante è tanto grande, signore, che quasi non riesco a respirare, nonché trovare parole o cerimonie per ringraziarvi. Ma GLUz��DO�PRGR�QRVWUR��'LR�YL�VDOYL��"�@

L’epilogo è ambiguo: a Malacarne è concessa come sposa Violante, pur se Pantalone rivendica una sorta di diritto di comproprietà. Il livello è sostenuto, solenne, con doppio ritmo binario («L’allegreezze e lu dolzoor ch’iò provi…», «chiataa paraulis o cirimoniis…») e soprattutto con il tour allitterante («sta viola violada di Violanta»), insolito per le corde di Malacarne. Il sigillo è nei modi della VFKLHWWH]]D��GHOOD�IDPLOLDULWj�FRGLÀFDWD��e gnestre usanze. Lasciando però in punta una formula che si sottrae alla trasparenza, che si nega alla comprensione immediata:

19 V. BOGGIONE e G. CASALEGNO, Dizionario letterario del lessico amoroso. Metafore eufemismi trivialismi, Torino, Utet, 2000, p. 440.

Rienzo Pellegrini30

Dio vusalom��H�OD�WUDGX]LRQH�q�FRVWUHWWD�DO�SXQWR�GL�GRPDQGD��©'LR�YL�VDOYL��"�ª��R�QRQ�SLXWWRVWR�XQ�SL��FRQJUXR�¶'LR�YH�QH�UHQGD�PHULWR·�R�¶'LR�YL�EHQHGLFD·"��

Locuzioni simili si incontrano in Giuseppe Strassoldo («Almèns, o Diò i è l’on», «cu Diò t’è ’l bon», nella edizione curata da Giovanni Lorenzoni, «ma sta chun to parint chu Dioo ial lon» in un sonetto che ho avuto modo di pubblicare io stesso), locuzioni che non sembrano collimare con il «Dio vi salvi» postulato (e per il friu-lano vorrebbero forse un Dio vus al om)20. In Strassoldo pesano i vincoli metrici, la costrizione della rima, ma è palpabile l’opacità del sintagma. Un buon lavoro (e questo di Zanello è un ottimo lavoro) si valuta anche per la puntualità con cui sa circoscrivere le zone buie, il muro della crux: positivo anche in presenza di una resa (provvisoria). Ma non c’è dubbio, anche se il senso sfugge e un chiarimento resta da esperire, che si tratti di formula beneaugurale cristallizzata e di uso medio. E perciò anche qui, a dispetto dell’enigma, si può concludere con: Dio vusalom (o vus al om che sia). Comunque e gnestre usanze.

Rienzo Pellegrini

20 Cfr. R. PELLEGRINI, Strassoldo Giuseppe, in Nuovo Liruti cit., pp. 2411-2417.

PREMESSA

Le testimonianze sul friulano in scena non riescono a superare, nel Cinquecento, i limiti dovuti al loro carattere episodico e marginale. L’esperienza più rilevante, La Pace�GL�0DULQ�1HJUR��QDVFH�VRWWR�LO�VHJQR�GHO�SOXULOLQJXLVPR�H�LQFRQWUD��ÀQR�ai primi decenni del Seicento, una discreta fortuna editoriale. Tuttavia la presenza della parte del servo friulano, già in sé non cospicua, è stata riconosciuta come fortuita. Essa dunque, pur essendo per diversi aspetti eloquente, poco informa sui rapporti con il Friuli. L’individuazione di due commedie del latisanese Marc’Antonio Gattinon, una delle quali ospita interventi tutt’altro che accessori di un estroverso villano friulano, cambia il panorama del primo Seicento e lascia spazio a suggestioni di ampia portata. Sebbene l’orizzonte editoriale sia ancora quello veneziano, non può non colpire la convergenza con gli interessi multiformi e le poliedriche in-clinazioni di Giovan Battista Donato, veneziano di nascita, friulano d’adozione e aperto a scambi di respiro non limitato: una convergenza che mette in discussione l’eccezionalità delle due vicende e induce a prendere nuovamente in esame lo scenario culturale della bassa pianura friulana. La prima delle due commedie di Gattinon costituiva l’oggetto della tesi di dottorato in Ladinistica e plurilinguismo che ho discusso nel 2005 presso l’Uni-versità degli Studi di Udine e che in questa sede propongo in forma rielaborata e aggiornata. Sono indagati nell’introduzione il contesto di origine delle opere di Gattinon H�O·LQGROH�GHO�ORUR�SOXULOLQJXLVPR��FRVu�FRPH�HPHUJRQR�GDO�PDWHULDOH�GRFXPHQ-WDULR�FKH�q�VWDWR�ÀQRUD�SRVVLELOH�UHSHULUH�H�GDL�QXPHURVL�VWXGL�VXOOD�FRPPHGLD�QHO�Cinquecento e nel Seicento. Oggetto principale della tesi è l’edizione dei Travagli d’amore, qui accompagnata da un commento che mira a un’interpretazione appro-fondita del testo. L’analisi delle lingue e, in parte, l’esplorazione delle strategie stilistiche sottese ai dialoghi, agevolano l’osservazione degli elementi di fedeltà DO�UHDOH�H�GL�ÀQ]LRQH�FRPLFD�H�FDULFDWXUDOH��'DJOL�VSRJOL�OHVVLFDOL��LQÀQH��HPHUJH�lo spessore apprezzabile delle varietà che compongono questo saggio inedito di plurilinguismo teatrale. Al prof. Rienzo Pellegrini, che della tesi è stato il relatore, rinnovo profonda gratitudine per avermi proposto un argomento impegnativo e a lui molto caro, e per avermi guidato con saggezza e sensibilità nell’esplorazione. Molte persone mi sono state vicine con suggerimenti e consigli determinanti per lo svolgimen-to del lavoro: ricordo in particolare Maria Cristina Cescutti, Giorgio Faggin, Roberto Frisano, Vinicio Galasso, Lucia Lazzerini, Claudio Lorenzini, Carla

Premessa32

Marcato, Marco Menato, Laura Nascimben, Marco Prandoni, Lorenzo Renzi, Tullio Telmon, Laura Vanelli e Piermario Vescovo. Esprimo a questi studiosi, e anche a quanti hanno seguito il lavoro con attenzione e cura, un ringraziamento cordiale e caloroso. Per Giorgio Ferigo, con il quale avrei volentieri continuato a discutere le pagine di Gattinon, un ricordo colmo di affetto, pur nell’amarezza di un distacco prematuro e sofferto. � (VSULPR�LQÀQH�DOOD�6RFLHWj�)LORORJLFD�)ULXODQD��QHOOH�SHUVRQH�GHO�SUHVLGHQWH�Federico Vicario e del direttore Feliciano Medeot, tutta la mia riconoscenza per l’interesse manifestato verso questo lavoro e per averne reso possibile la pubbli-cazione.

G. Z.

INTRODUZIONE

L’autore

I registri canonici della pieve abbaziale di Latisana non restituiscono la data di nascita di Marc’Antonio Gattinon1. Lo stato in cui versano i volumi non consente peraltro di escludere con certezza che egli sia nato in tale località2, anche perché rimane privo di registrazioni l’arco cronologico compreso tra il 1573 e il 14 marzo 1577, entro il quale potrebbe essere collocato con una buona approssimazione, in base alle fasi successive, l’anno di nascita3. È invece nota la paternità, che si desume da un legato del 28 marzo 16324: Marc’Antonio è figlio di Andrea, il cui nome compare nell’anagrafe canonica anche a proposito di una Menega che muore il 7 aprile 16025. Dal matrimonio con una certa Tiberia nascono almeno quattro figli: Giacinto (b. il 19 luglio 1604, m. il 23 settembre 1605)6, Elisabetta (b. 18 VHWWHPEUH�������P�����JLXJQR������"�7, Andrea (n. 2 ottobre 1610, m. 8 aprile

1 Per altri profili biografici sull’autore cfr. ZANELLO Gattinon e GALASSO Marc’Antonio Gattinon.2 Archivio della pieve abbaziale di Latisana (d’ora innanzi: APL); il primo dei registri battesimali,

non numerato, riguarda gli anni tra il 1557 e il 1573, ma molte carte sono strappate ed è evidente che altre risultano mancanti; il secondo reca l’indicazione: Battesimi libro primo. Da 14 marzo 1577 sino anno 1600. Le trascrizioni seguono anche qui i criteri adottati nell’edizione della commedia. Sono grato all’abate pievano di Latisana, mons. Carlo Fant, il quale ha agevolato con ogni premura le mie ricerche.

3 Vinicio Galasso ritiene verosimile che sia giunto «a Latisana da Venezia nel tardo Cinquecento, con o al seguito del padre Andrea» (GALASSO Marc’Antonio Gattinon p. 54).

4 APL, Libro di governo della veneranda chiesa. Principia nell’anno [1627], c. 38v.5 APL, Libro primo morti. Incomincia l’anno 1600 sino l’anno 1609, cc. non numerate, lettera M:

«7 april [1602]. Morite Menega; stava con messer Andrea Gatinon».6 APL, Libro secondo battesimi��F����Y��©$Gu����OXJOLR�������-DFLQWR�H�%RQDYHQWXUD��ILROR�GH�PHVVHU�

Marc’Antonio Gatinone et de madonna Tiberia sua consorte, fu batizato da me pre Battista Quarta-ro; fu compare messer Andrea Camuffo, comadre madonna Angelica Gordin». Libro primo morti incomincia l’anno 1600 sino l’anno 1609, cc. non numerate, lettera I: «23 settembrio [1605]. Morite -DFLQWR��ILRO�GH�PHVVHU�0DUF·$QWRQLR�*DWWLQRQHª�

7 APL, Libro secondo battesimi��F����U��©����VHWWH�PEULR�>"@�>����@��,VDEHWD��ILJOLROD�GH�PHVVHU�Marc’Antonio Gattinone et de madonna Tiberia sua consorte, fu batizata da me Giovanni Battista Quartaro ecconomo; fu compadre l’eccellente m(astr)o medico il signor Zaneto Bertolisio da Sacile, comadre madona Isabeta Dionori». Libro quinto morti. Incomincia primo settembre 1678 sino l’anno 1696��F������©$Gu����GHWWR�>JLXJQR@�������/D�VLJQRUD�(OLVDEHWWD�*DWWLQRQL�GL�TXHVWD�terra, d’anni 70 incirca, nella comunione di santa madre Chiesa, riceuti li SS. Sacramenti di peni-tenza, eucaristia et estrema unzione da me suddetto curato [Pietro Sbaiz], rese l’anima al Signore il giorno antecedente, et hoggi il suo corpo fu sepolto nella chiesa di S. Croce con l’assistenza di me suddetto». L’indicazione dell’età proposta dal registro non collima con il calcolo basato sugli estremi biografici, ma, poiché molte delle operazioni per il calcolo dell’età annotate sui libri sono

Introduzione34

1654)8, Anna (n. 16 settembre 1612)9; l’ultima figlia, Michela (b. 29 settembre 1621)10, nasce invece dall’unione con la serva.

Dalle carte dell’Archivio notarile antico, conservate presso l’Archivio di Stato di Udine, si ricava che Gattinon inizia ad esercitare la professione notarile nel 159611. Alcuni anni dopo, in una data non meglio precisata, gli viene affidato l’incarico di cancelliere della giurisdizione di Latisana12, ufficio che nel 1601 risulta ancora mantenuto da Giovanni Pasquali13.

Il 10 settembre 1628, nell’adunanza del «consiglio generale chiamato d’Ar-ringo», Gattinon viene eletto, tra i membri «di dentro la Terra», nel magnifico

inesatte proprio di un decennio, anche in questo caso è probabile l’errore e che quindi si tratti proprio della Elisabetta di Marc’Antonio che nasce nel 1606. Il nome Elisabetta, Lisabetta o Isabetta non compare in altri casi. Cfr. anche Matrimoni libro secondo. Incomincia l’anno 1600, 11 novembre, termina l’anno 1640, 7 febbraio��F����U��©$Gu����GHWWR�>IHEEUDLR�����@��)X�FHOHEUDWR�LO�PDWULPRQLR�tra il signor Franzesco, figliolo del quondam signor Gierolamo Quartaro, et la signora Isabeta, figliola del signor Marcantonio Gattinoni, da me pre Franzesco Vespa piovano et vicario foraneo, fatte le tre publicationi, secondo il sacro concilio di Trento, nella chiesa della Sabbionera, presenti il signor Silvio Caprili et il signor Brandiso Grandis et molti altri». La chiesa di Santa Croce (sec. ;,9�"���;9,,,���RUD�GLVWUXWWD��VL�WURYDYD�DOO·LQFLUFD�GL�IURQWH�DOO·DWWXDOH�SDOD]]R�FRPXQDOH�

8 APL, Libro secondo battesimi��F���Y��©�����DGu���RWWREUH��$QGUHD��ILJOLROR�GHO�PHVVHU�0DUF·$QWRQLR�Gattinoni et della signora Tiberia sua moglie, fu battezato da me pre Francesco Vespa et tenut’al VDFUR�IRQWH�GDO�VHU�%DVWLDQ�6EDL]�HW�GD�PDGRQQD�%HWWD�'LDQRUD��QDFTXH�DGu���GHWWRª��Libro terzo morti. Incomincia l’anno 1630 sino l’anno 1659, c. 4v: «8 aprile 1654: il signor Andrea Gattinoni».

9 APL, Libro secondo battesimi��F���Y��©$Gu����VHWWHPEUH�������$QQD��ILJOLROD�GHO�VLJQRU�0DUF·$QWRQLR�Gattinoni e della signora Tiberia sua moglie, fu battizata da me pre Francesco Vespa pievano et WHQXW·DO�VDFUR�IRQWH�GDO�PHVVHU�%DVWLDQ�6EDL]�HW�OD�PDGULQD�/XFLHWWD�*URWWD��QDFTXH�DGu����GHWWRª��

10 APL, [Libro terzo battesimi@��F����U��©$Gu�GHWWR�>���VHWWHPEUH�����@��0LFKLHOD��ILJOLROD�GHO�VLJQRU�Marc’Antonio Gattinoni et di Maria sua serva, battezata da me pre Gregorio Lunardi; fu compare signor Zacaria Penzo et comare donna Prudentia».

11 Archivio di Stato di Udine, Archivio notarile antico (d’ora in poi rispettivamente ASU e ANA), b. 2686 (dal 19 agosto 1596 al 24 agosto 1613), b. 2687 (dal 1618 al 23 aprile 1633).

12 «A quei tempi la Terra di Latisana era sottoposta alla giurisdizione feudale delle potenti casate veneziane Vendramin e Mocenigo, rappresentate in loco da un capitano, al quale erano delegate le funzioni amministrative, giudiziarie e di polizia, assistito da un cancelliere, assai spesso un notaio. Per intrecci matrimoniali e compravendite fondiarie, nel corso del Seicento il feudo fu frazionato in parti (o carati, complessivamente ventiquattro) fra varie famiglie veneziane compatrone, tra queste temporaneamente anche il casato Lando» (GALASSO Marc’Antonio Gattinon p. 54). Per approfon-dimenti cfr. anche: CASSI Tre secoli; cfr. anche GALASSO Latisana pp. 59-122, MORASSI Economia e società in Friuli pp. 73-75.

13 ASU, Cancelleria giurisdizionale dei Vendramin e consorti (inv. num. 43), b. 4, vol. 8. Il fondo della Giurisdizione di Latisana (1553-1878) consta di sei buste. Esso contiene e ciò che resta di quel grande archivio e una piccola parte delle carte prodotte in questo lungo periodo dalla Cancelleria giurisdizionale dei Vendramin e consorti. Nel 1965 e 1966, in seguito alle alluvioni, l’archivio comunale è stato danneggiato dall’acqua e la parte storica quasi completamente distrutta. Cfr. A. TAMOS, L’archivio storico del Comune di Latisana, «La bassa», XIV (1993), 26, pp. 95-96.

Introduzione 59

centrata sull’uso del linguaggio nativo aveva ormai smarrito ogni vigore»83; la nuova temperie culturale «tendeva irreversibilmente, anche se conosce particolari momenti e luoghi di reazione, a relegare l’uso del dialetto a livello culturalmente subalterno, sempre più costretto tra il parodistico e l’osceno»84. Ormai il percorso è compiuto, e nello sfruttamento del significante a fini edonistici e di rappre-sentazione caricaturale dei personaggi si riconosce uno dei tratti distintivi della stagione in cui si collocano le prove letterarie di Gattinon.

Nella varia e articolata fenomenologia tipologica del plurilinguismo teatrale, Folena ha individuato «tre opposizioni e contrasti, ciascuno dei quali dà luogo a particolari effetti comici di disfunzioni e disturbi della comunicazione linguistica scenica, per la non-competenza o imperfetta competenza dei codici rispettivi: quegli equivoci linguistici, qui pro quo, paronomasie, che costituiscono uno dei luoghi prediletti di tutto il teatro comico»85. Il primo contrasto fa leva innanzitutto sulla variabilità diastratica e dunque può esplicarsi in molti modi, sfruttando ogni possibile gradualità, anche sociale, per opporre colto a incolto, lingua dominante o dialetto egemone o lingua aulica, a lingua subalterna o dialetto locale, ovvero urbanitas e rusticitas. Le altre due opposizioni si pongono sul piano orizzontale e diatopico. La seconda è una antinomia interregionale e riguarda l’incontro di dialetti di città e regioni diverse; prende di mira i tratti municipali e li conduce alla stilizzazione e alla tipizzazione delle maschere linguistiche fissate nella comme-dia dell’arte. La terza svolge lo stesso procedimento ma a livello internazionale, opponendo all’elemento indigeno ciò che di esotico è presente in realtà urbane generalmente conosciute come babeliche86.

È evidente che il gioco linguistico dei Travagli d’amore è strutturato intorno alle prime due antinomie, benché definizioni univoche siano chiaramente impra-ticabili. Nei dialoghi la coppia alto/basso contrappone, ad esempio, il veneziano di Pantalone e il dialetto di Burano parlato dal pescatore Comello, o il pedantesco di Pomponio e l’italiano stentato di Volpino. Il toscano parlato dagli innamorati ammette consistenti sfumature diafasiche, mentre l’uniformità colloca su poli opposti la lingua di Pancrazio, Polidoro, Periandro e Aquilio e quella delle ser-ve Florida e Violante. Sfuggono ad una classificazione gli esiti della collisione tra l’idioma di Graziano e il parlato di Polidamante o tra quello di Pomponio e

83 PADOAN Commedia rinascimentale veneta pp. 211-212. Emblema di questi abusi artificiosi è la commedia Li diversi linguaggi del romano Virgilio Verucci (1608), nella quale ogni personaggio parla una lingua diversa.

84 PADOAN Commedia rinascimentale veneta p. 213.85 FOLENA Le lingue della commedia p. 133.86 Cfr. FOLENA Le lingue della commedia pp. 133-135.

Introduzione60

OD�OLQJXD�GL�3DQFUD]LR�R�)ORULQGR��,QIDWWL�LO�SHGDQWH�H�O·DYYRFDWR�HVLELVFRQR�Vu�un armamentario colto, ma i loro sforzi rocamboleschi lo fanno precipitare nel patetico e nel meschino.

Di questa prima opposizione potrebbe partecipare anche il rapporto fra il pa-drone Pantalon e il servo Malacarne. Se, per un verso, soltanto un accurato appro-fondimento potrebbe forse chiarire la reciproca posizione assunta da veneziano e friulano nella Latisana di inizio Seicento, appare necessario tenere in debito conto il dato scenico, che, collocando la vicenda a Padova, mette a confronto un villano inurbato e un presunto mercante che in quella città si è trasferito. Il maldestro tentativo, da parte di Malacarne, di parlare il veneziano (ma dietro esortazione del padrone, IV 107) fa pensare a una collocazione subalterna del friulano, che tuttavia non appare trattato con intenzioni blasoniche; a rincalzo, trova spazio nella commedia anche la rivendicazione patriottica (seppure in relazione alla lingua di Graziano: «Ovvè, lenghe friulane bedenette, cu di dut lu triviars dal mont ees la plui belle!», II 131), che reclama per la lingua di Malacarne, se non una superiorità, almeno un confronto paritario con il veneziano.

L’egemonia del dialetto della città lagunare travolge anche il bergamasco del facchino Zambon, sul quale si condensano acidi non meno corrosivi di quelli che attaccano il Graziano e il pedante. Mi sembra comunque che anche in questo caso l’incontro si assesti ormai su un piano orizzontale e che la prevalenza del fine caratterizzante preluda ai tipi della commedia dell’arte, dichiarando in un certo senso anche la nuova posizione del veneziano nella commedia.

Alla luce di quanto finora si è osservato, si può tentare una lettura plausibile per il fine dichiarato dall’autore per mezzo del Prologo: «nella lingua del forlano, nei spropositi del Gratiano e nell’accortezza e burle d’un astuto ragazzo prendersi piacere» (Pr. 17); anche qui l’impegno nella realizzazione del plurilinguismo non è più rivolto tanto alla tipizzazione, che ormai discende facilmente da pochi tratti allusivi ben riconoscibili, quanto alla sollecitazione parodica e alla moltiplicazione sfrenata dei piani di divertimento.

NOTA AL TESTO

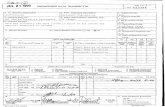

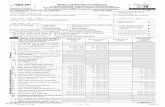

L’editio princeps

Gli esemplari delle commedie di Marc’Antonio Gattinon finora conosciuti non sono numerosi1. Quelli dei Travagli d’amore, ben più rari, si possono ricondurre a due edizioni veneziane pubblicate a dieci anni di distanza l’una dall’altra. Il frontespizio della princeps è contenuto entro una ricca cornice tipografica, che reca nella parte superiore lo stemma di Francesco Lando, inquartato d’argento e di nero2, compreso tra due putti-tritoni alati che soffiano ciascuno in una tofa o buccina; nella parte inferiore trovano posto altre due figure: il putto a destra suona una lira da braccio e cavalca un pesce di grandi dimensioni; nella figura a sinistra si potrebbe riconoscere una Venere nascente che, adagiata su una con-chiglia che fluttua sulle onde del mare, con la mano destra copre il seno e con la sinistra regge tre oggetti non chiaramente identificabili3; sulla conchiglia si legge la firma dell’incisore Francesco Valesio4:

c. a1r: I | TRAVAGLI | d’Amore | COMEDIA | del Signor | M. Antonio Gattinon | da Latisana. | Opera non men curiosa, | che diletteuole. | IN VENETIA, | Presso Angelo Reghettini | Con licenza, e Priuil. | 1622

Colofone: assente.Formula collazionale: 12°; A-G12; 74 cc.Impronta: re,& ten- a-i- Fiad (3) 1622 (A)Contenuto: A1r: titolo. A1v: bianco. A2r: ALL’ILLUSTRISSIMO | mio Signore, Sig. e Patron | Colendissimo, | Il Sig. Francesco Lando. A3v: INTERLOCUTORI. A4r: PROLOGO. A7r: ATTO PRIMO. B9r: ATTO SECONDO. C11v: ATTO TERZO. E1r: ATTO QUARTO. F1r: ATTO QUINTO. G9v: IL FINE. Titolo corrente: PROLOGO; ATTO | [PRIMO] [SECONDO] [TERZO] [QUARTO] [QUINTO]

1 Per il censimento degli esemplari, che naturalmente è da considerarsi provvisorio, mi sono servito per l’Italia dei dati del Metaopac Azalai Italiano (in linea all’indirizzo http://azalai.cilea.it/mai/), per l’estero di quelli del Karlsruher Virtueller Katalog (http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html); queste banche dati sono state consultate l’ultima volta il 30 novembre 2014. Inoltre ho fatto riferimento ad altre opere e cataloghi cartacei o in linea di biblioteche italiane o straniere.

2 CROLLALANZA Dizionario storico-blasonico II p. 7.3 I tre oggetti appaiono simili a spilloni; potrebbero anche essere anemoni (uno degli attributi di

Venere), ma il loro aspetto non è quello di un fiore.4 Nato a Bologna nel 1560 circa, fu attivo a Venezia nella prima metà del Seicento come disegnatore

e incisore.

04

Nota al testo62

Esemplari noti: Pesaro, Biblioteca Oliveriana, B 12-07-35 (catalogo on line; editori Reghettini e Sarzina); Paris, Bibliothèque nationale de France, 8-RE-3896 (catalogo on line; editori Reghettini e Sarzina, s.d.); London, British Library, 1071.k.13.(7.) (catalogo on line; editore Reghettini); 7RURQWR��-RKQ�3��5REDUWV�5HVHDUFK�/LEUDU\��5DUH�%RRN�&ROOHFWLRQ��LWS�VPE�����FDWDORJR�RQ�OLQH��editore Reghettini, 1623). Esemplari esaminati: Venezia, Biblioteca nazionale Marciana, Dramm. 668 (catalogo on line; editore Reghettini; sul frontespizio la data del 1622 è corretta manualmente in 1623); Wien, Österreichische Nationalbibliothek, 4982-A.AltMag (catalogo on line; editori Reghettini e Sarzina; sul frontespizio la data del 1622 è corretta manualmente in 1623).

Alcuni esemplari recano, in una fascia ricavata sotto la cornice tipografica, la seguente dicitura, che attesta la presenza di un’altra emissione:

IN VENETIA, PRESSO GIACOMO SARZINA.

Oltre all’incisione piuttosto elaborata che, nel frontespizio, contiene il titolo, si riscontrano fregi e iniziali ornate (nella dedica, nel prologo e all’inizio dei singoli atti). I caratteri appaiono alquanto ordinati, mentre i refusi manifesti sono di numero relativamente contenuto. La data di stampa e quella della dedica a Francesco Lando coincidono; è dunque ragionevole supporre che si tratti di una prima edizione5.

Emendamenti alla princeps

Fra i guasti più vistosi sono ben riconoscibili i tipici accidenti tipografici. La lezione del 1622 trascritta di seguito coincide con la stampa, l’emendamento con l’edizione qui offerta.

1622 Emendamento proposto Dedica maturità dell’opra immaturità dell’opraPrologo 17 conuenir con[tra]venirI 3 me faceste ne facesteI 4 splenderò spenderòI 16 Quid possunt Quid poscunt I 23 Pol. PANCRATIO

I 34 nec latum un ouem nec latum unguemAudiame Andiame

5 Nonostante gli interventi riscontrati sui frontespizi dei due esemplari esaminati (e l’indicazione del FDWDORJR�LQ�OLQHD�GHOOD�-RKQ�3��5REDUWV�5HVHDUFK�/LEUDU\�GL�7RURQWR���OD�GHGLFD�D�)UDQFHVFR�/DQGR��datata al 29 settembre 1622, condurrebbe a escludere che la correzione adegui la data di stampa, magari interpretando more veneto il 1622.

Nota al testo82

si sono risolte in forma unita le oscillazioni delle congiunzioni e delle locuzioni avverbiali (per ciò ĺ perciò, poi che ĺ poiché, ne anco ĺ neanco, hor mai ĺ hormai, in darno ĺ indarno, in somma ĺ insomma, là onde ĺ laonde, mal grado ĺ malgrado, pur troppo ĺ purtroppo, tal volta ĺ talvolta, altre tanto ĺ altretanto, altra tanto ĺ altratanto, dentre part ĺ d’entrepart, a punto ĺ apunto, sopra tutto ĺ sopratutto, da per tutto ĺ dapertutto…, ma acciò che);

si rimedia alle altre spaziature irregolari e alle incertezze tipografiche, frequenti nelle battute in friulano e nella lingua di Graziano: biel a vual ĺ biel avual, ch’al hore ĺ ch’alhore ‘che allora’, da pruuf ĺ dapruuf, dentre part ĺ d’entrepart, e darot ĺ ed arot, in caluriit ĺ incaluriit, in quintri ĺ inquintri, in travignij ĺ intravignii, mal fattor ĺ malfattor, ville vuarbe ĺ Villevuarbe…;

le grafie del grazianesco e del friulano hanno richiesto particolare attenzione, soprattutto nella coerente separazione di pronomi, negazioni, congiunzioni e articoli e nell’impiego di segni diacritici, cosicché, pur mantenendo sostanzialmente i grafemi dell’originale, la divisione delle parole risulta profondamente modificata;

nei casi in cui siano presenti diversi elementi clitici (p. es. i pronomi dativo e oggetto nel friulano), si è preferita l’univerbazione quando l’unione mostra chiari cambiamenti fonologici (es. mal ‘me lo’); il clitico è rimasto separato nei casi in cui sia univocamente riconoscibile e isolabile (p. es. il clitico dativo di 3 s. i); per il femminile, anche in presenza di un’unica parola fonologica, l’apice ha la funzione di ricordare la presenza di altre forme (es. al’, ala) segnalando la caduta della vocale e l’appoggio alla vocale iniziale della parola successiva;

l’uso delle maiuscole è stato adeguato alle consuetudini moderne, ma nei casi di polisemia si è cercato di lasciar trasparire l’allusione agli eventuali nomi propri soggetti a deformazione burlesca;

l’interpunzione è stata completamente rinnovata, e rimane dubbia in pochi casi in cui sono possibili interpretazioni diverse o sensibili sfumature; si sono quindi introdotti il punto esclamativo, i tre punti (ad indicare interruzione o sospensione del discorso), le virgolette.

Il rinvio alle opere teatrali segue questi criteri: l’atto è indicato mediante numero romano, mentre il numero arabo rinvia all’entità minima numerata dal curatore, cioè la scena, la battuta o una parte di essa (o il verso nelle opere in poesia); eventuali rinvii a intere scene sono precedute dall’abbreviazione sc.

Le battute in friulano, veneziano, buranello, bergamasco, grazianesco e pedantesco sono state tradotte in modo pressoché sistematico a piè pagina. A motivo della molteplicità dei piani semantici riconoscibili negli interventi di Graziano, è stato necessario articolarne in modo più complesso la traduzione: oltre alla deformazione burlesca, tradotta in modo letterale, viene proposta fra

Nota al testo 83

parentesi tonde l’interpretazione del contenuto reale, che nell’eloquio appare talora completamente travisato e distorto; del terzo livello semantico, costituito dalle eventuali allusioni a sovrasensi osceni, si dà conto anche nel commento.

Nell’apparato, che chiosa il testo ed evidenzia le questioni che rimangono aperte, le opere e le edizioni moderne sono citate normalmente senza alcun in-tervento; le virgolette basse adottate da PRATI Voci per i significati sono sostituite da apici, il maiuscoletto e il maiuscolo di BOERIO sono trasformati in corsivi, mentre si aggiunge il corsivo al maiuscoletto dei nomi dei personaggi all’inizio delle battute citate dalle commedie e dai dialoghi. Sulle citazioni dall’Amorosa di Gattinon e dall’anastatica del Discorso di Banchieri si interviene secondo i criteri adottati per i Travagli.

All’illustrissimomio signore, signor e patron

colendissimo,

il signor Francesco Lando

Quella benignità singolare (tacerò l’altre virtù ed heroiche attioni di vostra signoria illustrissima per non mi sommergere nel vasto e profondo oceano delle sue lodi) con la quale ella si rende non pur ammirabile nel conspetto del mondo, ma con soave e amorosa violenza desta altresì e sospinge gl’animi e i cuori degl’huomini ad ambire la gratia e a bramare la protettione di vostra signoria illustrissima, spinse me ancora a dedicarmi suo humile ma divotissimo servo, e hora m’invita a publicare sotto i fortunati auspicii del felice suo nome questo mio, non dirò parto, ma aborto concepito nel tempo de’ miei verd’anni, tenuto sin al dì d’hoggi involto nelle tenebre e fascie dell’oblio, e hora esposto alla luce, per volontà di chi mi può comandare, col nome e iscrittione de’ Travagli d’amore. Iscusi vostra signoria illustrissima, la prego, questa mia (forse troppa) confidenza, e accetti il dono di questa primitie del sterile mio ingegno, e nella immaturità dell’opra riconosca la maturità dell’affetto mio riverente, supplendo ella, con la grandezza dell’incomparabile sua humanità e con la generosità dell’animo invitto, ove la picciolezza del dono e la bassezza dell’ingegno mio non giongono, con che fine augurandole dal Cielo felice avenimento d’ogni suo desiderio, humilmente quanto devo le bacio le mani.

Di Latisana, il dì 29 settembre 1622.

Di vostra signoria illustrissima

humilissimo e obligatissimo servitore

Marc’Antonio Gattinon

INTERLOCUTORI

PROLOGO

PANCRATIO padre di FlorindoFLORINDO innamorato di PantasileaPOLIDORO soldatoPERIANDRO padre di RosmondaROSMONDA amante di FlorindoAQUILIO medicoFILIPPINO ragazzoPOMPONIO pedanteVOLPINO ragazzoPOLIDAMANTE amante di PantasileaGRATIANO

VIOLANTE [serva di Micasta]PANTALON padre di PantasileaPANTASILEA amante di FlorindoFLORIDA serva [di Pantalon]MALACARNE villano, forlanoZAMBON bergamascoBarba COMELLO pescaor da Buran

1 L’invito al silenzio, al pari di altri aspetti di questo prologo, è usuale. 2 Secondo un comportamento comune nei prologhi, il forestiero rifiuta di andarsene; cfr.

l’atteggiamento dello Spagnuolo nel prologo di PICCOLOMINI Amor costante (BORSELLINO Commedie I pp. 300-307).

11 Per rispondere alle richieste del Forastiere, il Prologo introduce a questo punto una riflessione teorica, poetica e drammaturgica, ricapitolando le caratteristiche della commedia e preparandosi a rispondere agli ulteriori rilievi dell’interlocutore. L’opera insiste su due azioni principali, l’una seria e l’altra faceta (verosimilmente riconoscibili nell’amore impedito tra Florindo e Rosmonda e nell’innamoramento senile, utilitaristico e grottesco, di Pantalone per Micasta); la seconda costituisce una sorta di digressione rispetto alla prima, dalla quale peraltro dipende.

PROLOGO

Si finge ch’un giovane forastiere stia sedente sul palco della scena e che dalla medesma scena venga uno per far sgombrar esso palco da’ fanciulli, e dice:

1 PROLOGO Silentio, signori, silentio, per cortesia, ch’ora si darà principio! Andate giù, fanciulli, andate giù! [al forestiero] E voi, galanthuomo, che IDWH�Oj"�&KH�SURVRQWLRQH�q�OD�YRVWUD�DG�RFFXSDU�LO�SDOFR"

2 FORASTIERE Con le buone, caro fratello, ché necessità e non prosontione mi fece salir qui, perché, non trovando ov’io potessi commodamente stare, presi partito di montar qua su.

3 PROLOGO Questo non è luoco per voi, havendosene a servire i recitanti, però andate giù.

4 FORASTIERE Sapete pure ch’in simili occasioni non solamente è atto di cortesia e di buona creanza, ma di debito insieme l’honorar i forastieri e il dar loro commodità di luoco, però lasciatemi, vi prego.

5 PROLOGO Mi spiace di non vi potere lasciare e gratiarvi come vorreste, ma IDUz�Vu�FKH�QRQ�YL�PDQFKHUj�OXRFR�

6 FORASTIERE Havevo pur il gran desiderio di sentire questa vostra comedia. 7 PROLOGO Il levarvi di qua per comodarvi altrove non impedisce che non la

possiate ascoltare. 8 FORASTIERE Son contento d’andarvi, ma ditemi prima il titolo dell’opera. 9 PROLOGO S’è compiacciuto l’autore di titolarla I Travagli d’Amore. 10 FORASTIERE L’iscrittione è vaga e curiosa, ma vorrei anco sapere se sarà breve

e se participerà del faceto congionto col serio conforme all’uso moderno. 11 PROLOGO Farete voi questo giuditio quando ascoltata l’haverete. Mi giova

però credere che, per esser formata sopra dui accidenti, e introducendosi in essa diversità di persone e di linguaggi, participerà dell’uno e dell’altro, e vi potrebbe piacere.

ATTO PRIMO

SCENA PRIMAPancratio e Polidoro

1 PANCRATIO Se sapeste, messer Polidoro mio caro, la cagione del travaglio che FRVu�LQWHUQDPHQWH�PL�FUXFFLD��QRQ�YL�PHUDYLJOLDUHVWH�SHU�DYHQWXUD�GL�TXHVWD�insolita mia malinconia.

2 POLIDORO Io l’istimo gravissima, perché so c’havendo il forte ed heroico animo di vostra signoria profondato le radici nello scoglio della virtù e della FRVWDQ]D��QRQ�SXz�Vu�GL�OHJJLHUL�GDOOD�IRU]D�G·LPSHWXRVL�YHQWL�GL�TXDOVLYRJOLD�avversità o dolore esser abbatuto o crolato. Ma s’egli è vero, come è verissimo, che la communicatione de’ travagli arrechi al patiente alcun solevamento, io la prego che di participarli meco si compiaccia.

3 PANCRATIO Pensai farlo senza che voi ne faceste alcuna instanza, non havend’io con altro oggetto eletta e ricercata la persona vostra in questo mio viaggio che per rasserenare la densa nebbia de’ miei foschi pensieri col beneficio dell’aura di qualche amorevole ricordo e fruttuoso consiglio vostro.

4 POLIDORO Il giuditio ch’ella fa del mio consiglio non è argomento d’alcun PLR�PHULWR��PD�Vu�EHQH�GROFH�LQJDQQR�GHOOD�VXD�PROWD�DIIHWWLRQH��6DSSLD�SHUz�ch’io per lei spenderò volentieri ogni mio talento, qual egli si sia, e anco O·LVWHVVD�YLWD��Vu�FRPH�RFFRUUHQGR�YHGUj�GDJO·HIIHWWL�

5 PANCRATIO 9L�ULQJUDWLR�LQILQLWDPHQWH�H�VDSSLDWH�FKH��Vu�FRPH�LQ�HVWLPDUYL�huomo saggio, fedele e mio grande amico io so di non essermi ingannato, FRVu�YRL�QRQ�GRYHWH�SXQWR�GXELWDUH�GL�QRQ�WURYDU�LQ�PH�VHPSUH�TXHOOD�corrispondenza d’affetto e di gratitudine d’animo ch’a’ vostri meriti ed al mio obligo si conviene. Udite: nella città di Viterbo, come sapete, tra l’altre famiglie nobili e antiche, quella del signor Periandro Fedeli e la nostra de’ Brancadori tengono il primo luogo, seben fra sé medesime per lo passato furono di poca o dirò niuna convenienza. Avvenne hor fa tre anni che Rosmonda, figliuola del signor Periandro, all’hor d’età ancor tenera, o fosse perché qualche occulta cagione l’inclinasse, o che la conformità del sangue la inducesse, o pure perché la vicinanza de’ nostri palagi, porgendole commodità opportuna di frequente vedere Florindo mio figlio, le ne desse occasione, basta, che dell’amor del medesimo Florindo fortemente s’accese, e, come il proprio degli amanti sia il desiderio di veder sempre l’amato oggetto, FRVu�)ORULQGR�H�5RVPRQGD�TXDVL�PDL�VHPSUH�DOOH�ILQHVWUH�DPRUHJJLDQGR�VL�trovavano. S’avvide il signor Periandro e minacciò Florindo che d’amar

I travagli d’amore96

Rosmonda egli desistesse, e a me fece intendere che lo frastornassi, quando che no si sarebbono le nemicitie passate tra la sua e nostra famiglia rinovellate. Io, desideroso di pace e di quiete, stimai bene mandar Florindo allo studio di Bologna, meco stesso nell’animo divisando che l’assenza fosse potente mezo di rallentare l’incendio d’amore. Non ha giovato, perché, con lettere temprando le pene della lontananza, lo hanno come vive bragie entro le ceneri reciprocamente conservato, laonde fu di mestieri levarlo da quello studio e condurlo in questa città sotto la disciplina del signor Pomponio, mastro di lettere humane, ove sin al presente dimora.

6 POLIDORO Quando Amore, con l’acutezza de’ suoi fieri strali, ha piagato il cuore d’alcuno amante, io credo, signor mio, che poco giovi la distanza o O·LQWHUYDOOR�SHU�ULVDQDUOR��0D�FKH�Q·q�VHJXLWR�SRL"

7 PANCRATIO La figlia, senza far motto ad alcun dei parenti o de’ famigliari, s’è levata di casa e di lei haver non si può novella veruna; perciò il padre, c’ha preso sospetto che per cagione e opra di Florindo si sia fuggita, avampa d’ira e di sdegno, non trova riposo nell’animo, vuol romper la pace e va mille insidie tessendo contra Florindo mio. Ho però io stimato ispediente di venire con la scorta vostra a provedere alla sua e mia salute. Hora considerate s’io ho giusta cagione di viver doloroso.

8 POLIDORO Mi spiace il vostro travaglio, il quale veramente è grande, ma sarebbe vie maggiore senza dubbio quando il signor Florindo havesse in questa partenza havuto parte.

9 PANCRATIO Siamo nello stesso, perché il signor Periandro per certissimo lo tiene. Questa, s’io non m’inganno, del signor precettore è l’habitatione. Avertite di non far sapere a Florindo o ad altra persona che Rosmonda sia partita e, s’egli qualche informatione di lei v’addimandasse di gratia, di non conoscerla fingete.

10 POLIDORO Non occorre ch’io m’iscusi fingendo, perché veramente non la conosco.

11 PANCRATIO Tanto meglio, dunque. Bussate. 12 POLIDORO [bussa alla porta di Pomponio] Tich, tich, toch, toch.

I travagli d’amore108

62 «La accompagno con i migliori auguri. Vada con le colombe di Venere e con i pavoni di Giunone».

66 «Via, ora hai provato il vivere e le abitudini di casa mia, conosci il salario che ti voglio dare e il servizio che devi svolgere. Ti rimane di farmi sapere il tuo nome, quello del tuo signor padre e il tuo luogo di nascita perché possa, ad ogni buon conto, prendere nota sul registro».

67 «Volentieri, signore. Mio padre si chiamava barbe Bartolomeo di Badoccli spaccacapello di Villaorba, e mia madre si chiamava la agne Biagia, che fu figlia del barbe Giacomo Tentimbon di Forame di sotto, e io, a chi mi chiama, rispondo per Malacarne».

barbe: per un ampio quadro su etimologia e valori di questo nome di parentela cfr. almeno HEINEMANN Studi�SS�������������Badoccli: cfr. FAGGIN s.v. badocli: «1. (propriam. colui che non è ancora divenuto compare) minorenne, in minore età, minore […] 2. inetto, incapace, buono a nulla, salame» (p. 45); Nuovo Pirona s.v. Badòcli, badògli: «Uomo senza spirito e senza esperienza. Badòcli = Chi non è ancora divenuto compare: Iscî di badocli = Diventar SDGULQR��HQWUDUH�LQ�FRPSDUDWLFR��H�SHU�HVW��$PPDOL]]LUVL��VFDOWULUVLª��S���������sclappechiaviel: lett. ‘spaccacapello’; cfr. Nuovo Pirona s.v. Ciavêl, ciavél, ciavêli: «Sclapâ il ciavêl, per estrema SDUVLPRQLD�QHOOR�VSHQGHUHª��S����������Villevuarbe: cfr. Nuovo Pirona s.v. Vileuàrbe: «topon. nella loc. Chei di Vileuàrbe� �,O�VRQQRª��S�����������hume: il Nuovo Pirona s.v. Ùme rinvia a Màri, ma cita esempi da Tommaso Sabbadini, dall’Anonimo udinese del sec. XVI e da Ermes

61 PANCRATIO &RVu�PL�SURPHWWR�H�OH�EDFFLR�OH�PDQL� 62 PEDANTE Optimis ominibus te prosequor. Vada con le colombe di Venere e

con li pavoni di Giunone. 63 PANCRATIO &KH�YL�SDUH��PHVVHU�3ROLGRUR��GL�TXHVWR�SUHFHWWRUH" 64 POLIDORO Per mia fé ch’egl’è il roverscio di quanti pedanti habbia conosciuto

e praticato giamai, e mi pare che non sia fuor di proposito il partito che vi ha raccordato di congiunger Florindo con la figlia di quel personaggio venetiano.

65 PANCRATIO Non può riuscirmi per alcuna maniera utile il farlo. Tuttavolta, SHUFKp�QRQ�VL�GHYRQR�FRVu�IDFLOPHQWH�VSUH]]DUH�OH�RFFDVLRQL��DQGLDPR��FKH�non mancherò di prendere le debite informationi e faccia Dio poi quel che sia meglio.

SCENA SETTIMAPantalon e Malacarne suo servo

66 PANTALON Orsù, ti ha mo provao il viver e l’usanza de casa mia, ti sa il salario che te voggio dar e la servitù che ti ha da far. Resta che ti me facci saver il to nome, quel de to missier pare e ’l liogo del to nascimento azzò che possa, per ogni bon respetto, far nota in libro.

67 MALACARNE Vulintiir, signù. Miò pari si clamave barbe Meu di Badoccli sclappechiaviel di Villevuarbe e me hume si domandave l’agne Blasie, cu fo fie dal barbe Iacum Tentimbon di Foram di sot, e iò, a cui cu mi clame, rispuint par Malechiarn.

Atto primo 109

di Colloredo (p. 1245); in aggiunta cfr. anche la Furlanata di Marc’Antonio Barutti (ZANELLO Versi friulani p. 93 nota 47); il termine non sembra superare il Seicento (con l’eccezione di oma nell’ertano), ma in sincronia sopravvive nel ladino centrale (ùma), per il quale si dovrà tener conto dei rilievi riferiti s.v. in EWD vol. VII (pp. 215-216). Ma cfr. i rinvii proposti da HEINEMANN Studi p. 141. ��Tentimbon: cfr. Nuovo Pirona s.v. Tentimbòn: «Fior d’angiolo: Phyladelphus coronarius L., coltivato nei giardini fino alla regione submontana e qua e là inselvatichito nelle siepi e nei luoghi selvatici. […] Orgoglio di apparire […]. Anche per Bellimbusto, orgoglioso» (pp. 1182-1883); in questa accezione cfr. anche BOERIO s.v. Tientimbòn: «T. Fam. Bel cero; Bel cesto; Bel fusto; Cero; Fantoccio, dicesi per ironia d’uomo che si tenga bello – Bellimbusto; Un bell’imbusto; Un bel cece; Tulipano; Tulipo, dicesi in ischerzo a Colui che abbia in sè opinione di bello. In altro sign. Vanerello; Attoso; Lezioso; Inzibettato; Narciso inzibettato; Profumato, Giovane che sta sulla caricatura e sull’attillatura affettata» (p. 748). Cfr. anche Giovan Battista Donato: «gra’ mercè de sta vuoga che traghetta / el mio nome al pontil d’i tienti in bon» ([CLI]. Al mio..., in NASCIMBEN Giovan Battista Donato�S����������Foram di sot: oltre all’evidente allusione al basso corporeo (sulla quale cfr. almeno GDLI 6 p. 147 s.v. forame ‘ano, deretano’; e foramina culi in PACCAGNELLA Macaronee p. 128 e 129), si noti che Foràn è toponimo diffuso (Forame di Attimis, e, come nome comune, in Foràn di làndri, Foràn da la gjaline; cfr. Nuovo Pirona s.v., p. 333 e p. 1754), sfruttato in senso ambiguo anche nel Testamint di barba Pisul Stentadizza di Donato: «Alla bassa de chist pays del Foran di Iuliu» (PELLEGRINI R. Variazioni linguistiche p. 214; NASCIMBEN Giovan Battista Donato p. 122, con commento a p. 128); ma tutto il Testamint è percorso da deformazioni e parodie carnevalesche in linea con quelle presenti in TXHVWD�FRPPHGLD����Malechiarn: una rapida indagine nei registri canonici della pieve abbaziale di Latisana permette di verificare che il cognome Malacarne è alquanto diffuso nel Seicento. Peraltro qui si condensano molteplici valori semantici, parzialmente chiariti in III 58-59.

68 «Ti dirò il vero, io: quel fior d’angelo del buco di sotto mi gusta, ma quel Malacarne con quel UDQGHOOR�QRQ�PL�ILQLVFH�GL�SLDFHUH��2KLEz��FKH�QRPL�GD�VFRQJLXUDUH�VSLULWL�VRQR�TXHVWL"ª�

69 «Piano, adagio, padrone, non vi meravigliate. Ascoltate: i miei antenati sono stati grandi uomini, YHGHWH��GDEEHQH�H�RQRUDWL��HG�q�SURSULR�FRVu��SHU�LO�FRUQR�GHO�EXH�ª�

70 «Ti credo senza che tu giuri. Tutti però villani, voglio insomma dire abitanti e uomini di campagna». 71 «Niente affatto villani, e neppure di campagna. Io vi ripeto, potta di santo barile, che erano di

famiglia e di razza onorata. È però vero, poi, che le disgrazie li hanno sempre inseguiti». cali: la voce ha carattere eufemistico; letteralmente significa ‘caglio’ ed è attestata dal Nuovo

Pirona anche in espressioni assimilabili a Nol val un câli «Non vale un’acca» (s.v., p. 93).� ��� ©&RPH�VDUHEEH�D�GLUH"�(UDQR�DQFKH�GLVJUD]LDWL��QRQ�q�YHUR"ª�

68 PANTALON Te dirò il vero, mi: quel tentimbon del buso de sotto me garbizza, ma quel Malacarne con quel battocchio no me finisse da piaser. Ohibò, che QRPL�GD�VFRQ]XUDU�VSLULWL�[p�TXHVWL"

69 MALACARNE Plaanch, adasi, paron, no vi smaraveiat. Uldiit: iu mie’ vieris son VWDD]�JUDQFK·�KXPLJQ��YHGp��GDEHQ�H�G·DXQRU��HG�DO�q�FXVu��DO�TXDU�GL�EXz�

70 PANTALON Te ’l credo senza che ti te sconzuri. Tutti però villani, voio mo dir habitaori e homeni de villa.

71 MALACARNE Un cali e no villans, né di ville. Iò vus torni a dii, pofà seente Barile, cu a ierin di iint e di razze anorade. Al è ben ver mo cu lis disgratiis iur son simpri currudis dauur.

72 PANTALON &R·�VDUDYH�D�GLU"�,�JKLHUD�DQFKH�GHVJUDWLDL��Q·q�YHUR"

1 di Tantalo e di Titio: Tantalo è il potente re della Lidia (o della Frigia). È noto per il supplizio a cui fu sottoposto, ma varie sono le versioni dei favolisti sulla causa che determinò la terribile condanna: precipitato nell’Ade, fu immerso nell’acqua fino al mento, ma se lo sventurato voleva bere, l’acqua si ritirava; sul capo gli pendevano frutti prelibati che si innalzavano non appena egli levava in alto le mani per coglierli. Tizio è invece il gigante figlio di Zeus e di Elara; cercò di usare violenza a Leto e fu ucciso da Apollo e Artemide, corsi in aiuto della madre. Precipitato anch’egli nell’Ade, fu condannato ad avere roso da due avvoltoi il cuore, continuamente ricrescente.

ATTO SECONDO

SCENA PRIMAPolidamante solo

1 [POLIDAMANTE] 6RQR�FRVu�JUDQGL�L�WRUPHQWL�FK·LR�VHQWR��FRVu�DPDUH�O·DQJRVFLH�FK·LR�SUXRYR�H�FRVu�LQWROOHUDELOL�OH�SHQH�FK·LR�SDWLVFR�SHU�TXHVWD�DOWUHWDQWR�crudele quanto ostinata, ch’io sto per dire che non habbia l’inferno, per ultimo supplicio de’ miseri dannati, scempio, stratio o struggimento al mio pari, non che maggiore, e, se mi fosse lecito, direi esser di gran lunga più infelice di Tantalo e di Titio, perché se all’uno i voraci avoltoi rodono il core, a me infinite solecitudini, assai più forti d’alcun rostro d’uccello, stratiano continuamente le viscere, e se l’altro, seguendo lo scherno dell’esca avara e del fallace ruscello, patisce eterna fame e sete, le rimane almeno dall’acque correnti e dai pendenti frutti speranza di satiarsi; ma io non pure il bramato mio fine non poso conseguire, ma neanco il convenevole suo mezo sperare. Ah, che di te solo doler mi debbo, o Amore, e della iniqua tua e troppo dura OHJJH��FK·DOO·DPDWR�QRQ�ULDPDU�SHUPHWWH��0D�FKH�GLFR�LR�G·$PRUH"�(�GL�TXDO�OHJJH�SDUOR�H�GL�FKL�PL�ODPHQWR"�6·$PRU�DOWUR�QRQ�q�FK·XQ·RWLRVD�YRJOLD��L�suoi strali un van desio, la sua legge una rete invisibile d’inganni e il premio GL�OXL�GRORUH�H�SHQWLPHQWR��HG�LR�VDUz�Vu�IROOH�H�FRVu�SD]]R�FKH�YRJOLD�SL��OXQJR�WHPSR�VHJXLU�DOOD�FLHFD�XQ�IDQFLXO�FLHFR��XQ�IDYRORVR�'LR"�'XQTXH�D�WDQWD�YDQLWj�PL�IDUz�VHUYR"�&HUFKHUz�FKL�P·RGLD��DPHUz�FKL�PL�WRUPHQWD��VHJXLUz�FKL�PL�IXJJH�H�SUHJKHUz�FKL�QRQ�P·DVFROWD"�$K��QRQ�ILD�PDL�YHUR��Dirò dunque a quegli occhi di lucidissimi raggi coronati: Armatevi pur per altro cuore di fiamme e di strali, ch’io spero che la lontananza spegnerà il vostro cocente fuoco e rintuzzerà con l’oblio l’accutezza de’ vostri avelenati strali.

I travagli d’amore126

2 «Sono contento che tu gradisca e approvi questa mia decisione di sposarmi di nuovo». 3 «Capperi, eccome la approvo! Ascoltate: a mio parere, né il latte, né il miele, né le carrube,

QHSSXUH�LO�FRQIHWWR�GHJOL�VSH]LDOL�QRQ�q�FRVu�GROFH�Qp�FRVu�VDSRULWR�TXDQWR�O·DFFRPSDJQDPHQWR�GHOOD�donna. E che ciò sia vero voi lo vedete: innanzitutto che l’uomo vive in amore, in consolazione e in carità con la sua mogliettina ed è in suo potere lavorare il suo terreno quando vuole, senza paura che il guardiano glielo sottoponga a pignoramento; e inoltre, se gli duole una sola unghia del piede, la moglie, che lo desidera forte e sano, lo cura, lo consola, lo cerca, lo gratta, lo bacia e gli friziona la schiena finché gli ritorna la buona voglia e l’appetito».

menaa: per la valenza oscena cfr. DLA s.v. Menare 3 p. 316, e DV s.v. menàr num. 17 (pp. ������������spicigars: emendo da spicigras, ma la forma attestata nel Nuovo Pirona è spicïâr, con dileguo della velare.

4 «Veramente dici il vero». 5 «Al contrario poi, se l’uomo sta di propria volontà senza la cara donna, è sempre irascibile,

non ha mai un’ora di bene. Se vuole mangiare una minestra di legumi, se la deve mondare completamente da solo, se lo strumento è unto e sporco, se lo deve ripulire ancora da solo e, se vuole fare una polenta, sempre da solo deve menare la mestola e raschiare il paiolo».

iotte: cfr. Nuovo Pirona s.v. Jòta, jòte: «Sorta di minestra carnica composta di broade, del tipo particolare colà in uso, rammollita nell’acqua, quindi pestata (cfr. pestadizza), e cotta con fagioli, latte allungato e condimento di burro o lardo, con l’aggiunta di farina gialla finché tutto prenda la consistenza del zuf = farinata. […] la composizione dev’essere stata assai varia entrandovi SHUz�FRVWDQWHPHQWH�L�IDJLROLª��S����������liums: cfr. Nuovo Pirona s.v. Lïùm, lïùms: «Legume» (p. 529). Per le valenze secondarie cfr. DLA s.v. Minèstra: «Organo sessuale femminile» (pp. 330-331); Fagiòlo p. 179, Pisèllo�S���������su l’imprest è ingrassinaat: cfr. DLA s.v. Arnése p. 23, Struménto p. 570, Unto e Untume�S�������FRQ�HYLGHQWL�ULVYROWL�RVFHQL�����al scuegn bel sol

SCENA SECONDAPantalon e Malacarne con una manarra, cugni e mazzuola

2 PANTALON Me piase che te piasa e che ti laudi sta mia deliberation da remaridarme.

3 MALACARNE Cali, e di ce sorte ch’iò la loldi! Uldiit: al non è, pal miò credi, Qp�OX�ODW�Qp�OD�PLO��Qp�OLV�FDUREXOLV��QLDQFK·�OX�FRQIHW�GDL�VSLFLJDUV�FXVu�GRO]�Qp�FRVu�VDYXULLW�FX�q�OX�PHQDD�GH�IHPLQH��(�FK·DO�VHH�OX�YHU�YR�YHGLV��FX�l’hom viif, prime, in amor, in consolation e in caritaat cu la soo feminuzze, ed è in soo libertat di lavoraa lu so terren quant ch’al vul, senze poure cu lu uardian iu’ tueli lu pegn; seonde, s’a i dul un’ongle sole di piit, la muiir, cu lu brame fuart e san, lu miedie, lu console, lu ciir, lu russe, lu busse ed a iur freie la schene fin cu iur torne la bune voie e lu pitich.

4 PANTALON Veramente ti disi il vero. 5 MALACARNE Al cont[r]aar po, su l’hom sta di so pueste senze la chiare femine,

all’è simpri grintoos, al non ha mai un’hore di ben. S’al vul mangiaa une iotte di liums al sala scuegn biel sol remondaa, su l’imprest è ingrassinaat e sporch, al sal scuegn biel sol faa net e, s’al vul faa une polente, al scuegn bel sol menaa la mescule e raspaa la chialderie.

ATTO TERZO

SCENA PRIMAGratiano solo

1 [GRATIANO] Platon magna carobb, Quintilian tettò l’uliv, Seneca piantò l’arch, Celi Rodegin fè la bionda, Valeri sug Antonio, Corneli stè tacit, il botter fu in zardin, il traccagnot pres la campana e monsignor dè fuoch alla casa, vien po JL��GH�Ou�&HVDU��JL��GH�Ou�&DPLO�H�JL��GH�Ou�GDU�>"@�H��FRQ�TXHLVW��$OEHUW�DQGz�a Fiorenza, Marsili fè il cign e Giuda cavalcò avant, e dopp queist fu fuor d’

1 «Platone mangia carrube, Quintiliano succhiò l’ulivo, Seneca piantò l’arco, Celio Rodegino IHFH�>"@�OD�ELRQGD��9DOHULR�DVFLXJD�$QWRQLR��&RUQHOLR�ULPDVH�]LWWR��LO�ERWWDLR�IX�LQ�JLDUGLQR��LO�WUDFDJQRWWR�SUHVH�OD�FDPSDQD�H�PRQVLJQRUH�GLHGH�IXRFR�DOOD�FDVD��YLHQH�SRL�JL��GL�Ou�&HVDUH��JL��GL�Ou�&DPLOOR�H�JL��GHYH�GDUJOL�>"@�H��FRQ�TXHVWR��$OEHUWR�DQGz�D�)LUHQ]H��0DUVLOLR�IHFH�LO�cigno e Giuda cavalcò avanti, e dopo di questo fu fuori di sella Michea, palma rende l’oliva e D�0DGULVLR�q�OD�JDUD�>"@��H�ILQDOPHQWH�XQD�FDWHUYD�GL�*UHFL��GL�6SDJQROL�H�GL�)UDQFHVL�XQDQLPL�e concordi han lasciato scritto per cosa chiara che a voler condurre al confine un pangrattato e perfezionare un nega l’ozio che sia d’imporcanza, bisogna certificabilitudinitissimamente e indubitabilitudinitissimamente avere e possedere mia madre sul letto di volontà, e in questo non c’entra niente del Danubio, niente di Firenze e niente di Ferrara [ferro grattato], perché lo stesso è stato confermato e sigillato da Baldo vecchio e da Balduino, da Giasone, Covarogna e Felino, dall’inforcato del Varotto e dal Dino, da Giovanni fabbro, da Cristoforo porco e da Andrea facchino, sopra la lingua di manzo del testo, nella legge “È pericoloso”, nel paragrafo “Negoziando”, nel codice “Sulle cloache e le latrine”, dove notabilmente si culinclude che per guardarsi dal male, andare per il mondo e avere del bene è di mestiere avere giaco, zucca e crivello, e questo è noto e manifesto a molti: che, sotto credenza di calli e di podagra i poveretti soffrono di buon morbo gallico, di buon male di Napoli e di buon usufrutto della disonestà; e perciò dice testa di vacca, campo lungo e acqua pendente, sopra un capitale di Mercuriale, che D�FRVWRUR�QRQ�FL�YXROH�DOWUR��SHU�DVVRWWLJOLDUOR�>"@�H�SHU�VSXUJDUVL��FKH�LO�FDORUH�GL�XQD�VWXID��OD�siccità del pan biscotto, l’asprezza dell’acqua del legno santo e la vita di un galeotto, e chi non lo crede domandi al nostro Pantalone».

(«Platone, Macrobio, Quintiliano, Tito Livio, Seneca, Plutarco, Celio Rodigino, Flavio Biondo, Valerio, Svetonio, Cornelio Tacito, il Botero, Guicciardini, il Tarcagnota, il Campana e monsignor 'HOOD�&DVD��YLHQH�SRL�*LXOLR�&HVDUH��*LXOLR�&DPLOOR�H�*LXOLR�'DULR�>"@�H��FRQ�TXHVWR��$OEHUWDQR�da Firenze, Marsilio Ficino e Guido Cavalcanti, e dopo questo fu Florisello di Nichea, Palmerino di Oliva e Amadigi di Gaula, e infine una moltitudine di greci, di spagnoli e di francesi unanimi e concordi hanno lasciato scritto per cosa certa che per voler condurre a buon fine un trattato e concludere un affare d’importanza, bisogna certamente e indubbiamente avere e possedere memoria, intelletto e volontà e in questo non c’entra alcun dubbio, alcuna fiducia e alcuna verità, perché lo stesso è stato confermato e suggellato da Baldo il vecchio e da Baldovini, da Giasone, Covarrubia e Felino, dall’Infortiatum dell’Alvarotti e del Dino, da Giovanni Fabro, da Cristoforo Porcio e da Andrea Fachinei, sulla glossa del testo, nella legge “È pericoloso”, nel paragrafo “Negoziando”, nel codice “Sulle cloache e le latrine”, dove inequivocabilmente si conclude che per guardarsi dal male, andare per il mondo e avere fortuna bisogna possedere giaco, zucca e cervello, e questo è noto e manifesto ai molti: che, sotto l’aspetto di calli e di podagra, i poveretti soffrono di buon mal francese, di buon male di Napoli e del buon frutto

� �� ©,Q�PRGR�FKH��GL�PDQLHUD�FKH�GDOO·DXWRULWj�GL�LQJHJQL�FRVu�IHOLFL�H�LQVLJQL��GL�DXWRUL�FRVu�FHOHEUL�e tanto rinomati, devi avere ragionevolmente non soltanto ammesso ma anche compreso e ben HVDPLQDWR��ULPRVVD�RJQL�DPELYDOHQWH�LQFHUWH]]D��FKH�VLD�FRVuª�

ancipite dubitatione: qui ‘ambivalente incertezza’, ma cfr. SCROFFA Cantici p. 211 «ancipite ‘incerto, dubbioso’», con rinvio a Dal Gorgo VI (recte IV) 8 (p. 65), e «‘pericoloso’», in Giroldi VIII 9 (p. 75); inoltre COLONNA Polifilo passim.

3 «Ah, ah, mi fai sganasciare!». 5 «Il parallelo non è di rude ingegno, ma non è valida la conseguenza, cioè che Amore sia dio, né

cosa buona, ma invece un appagamento mediocre, una voglia perniciosa derivante dall’abbondanza di pane [Cerere] e vino [Bacco], dalla quale prende poi forza ogni pensiero vile, sozzo e lascivo. Questa svuota la mente da ogni sapere e lo riempie di errore, e questo è quel seme fetido, fecondo d’ogni male, che guasta, infetta e indebolisce tutto il genere umano».

ATTO QUARTO

SCENA PRIMAPomponio pedante, Florindo suo discepolo

1 POMPONIO Ita ut��GL�PDQLHUD�FKH�GDOO·DXWRULWj�GL�Vu�IHOLFL�HG�H[LPLL�LQJHJQL��GL�FRVu�FHOHEUL�H�WDQWR�PHQWRYDWL�DXWRUL��GHYL�UDJJLRQHYROPHQWH�KDYHUH�QRQ�SXU�persuaso ma, remota ogni ancipite dubitatione, comperto ed esploratissimo FKH�FRVu�VLD�

2 FLORINDO Anzi, tengo costantemente il contrario, cioè ch’Amore sia gran nume e possente in cielo, in terra, in mare e nello inferno, compagno ed emulo della morte, e a ciò mi muove lo intendere che l’istessa figura, quasi armi e simbolo, attribuiscono all’uno ch’all’altra.

3 POMPONIO Ah, ah, cachinari me facis. 4 FLORINDO Non ridete, signore, ché vi lo farò toccar con mani. Ditemi: la

PRUWH�QRQ�q�D�WXWWL�FHUWD�H�DPRUH�D�WXWWL�JHQHUDOH"�/D�PRUWH�LQHVRUDELOH�FKH�WXWWL�DWWHUUD�H�DPRU�FUXGHOH�FK·D�QLXQR�SHUGRQD"�/D�PRUWH�QRQ�VL�SXz�IXJJLUH�e contra amore non val fugga o scampo. La morte cieca sdegna di vedere le differenze de’ mortali, bendato Amore che disuguaglianza non cura. Con la falce adunca la morte, Amor con l’arco curvo. Morte senza adombramento, Amor nudo. E finalmente, se l’angoscie e i dolori sono i precursori della morte, i tormenti e i guai prevengono gl’effetti d’Amore.

5 POMPONIO Il paralello non è di rude ingegno, ma la conseguenza non vale, FLRq�FK·$PRU�VLD�GLR��Qp�FRVD�EXRQD��PD�Vu�EHQH�XQ�GLOHWWR�FRPPXQH��XQD�pernitiosa voglia procedente dall’abondanza di Cerere e di Bacco, di che prende poi forza ogni vile, feda e venerea cogitatione. Questa evacua la mente d’ogni sapere e lo riempie d’errore, e questo è quel seme fetido, fecondo d’ogni male, che guasta, infetta e labefatta tutto il lignaggio humano.

� �� ©$PRUH��DK"�$PRUH��6HEEHQH�VL�GLSLQJD�IDQFLXOOR�H�QXGR��q�SHUz�XQ�JUDQ�SDODGLQR�H�XQ�ILHUR�Orlando, nutrito di lacrime, vestito di sospiri, armato di fiamme di fuoco. Chi non ha provato le sue ferite stia alla larga dalle sue stoccate. Adesso tocca a me, pazienza! Mi secca molto che un forestiero, un pettegolo, un vanesio mi sia venuto a intralciare. Ma non la voglio lasciar passare, signornò, non la lascerò mai passare, smaschererò ben io questo messer Florindo, lo farò ben io andare più che di passo a fiorire nel suo paese! Racconterò tutta la storia al chiarissimo signor SRGHVWj��PLR�FRPSDUH��JOL�GRPDQGHUz�XQ�VXIIUDJLR�R�XQ�PDQGDWR�SHQDOH�H�FRVu�OR�IDUz�ILODUH�SL��che di fretta fuori da questa città!».

el se depenze puttin e nuo: sull’immagine, assai frequente, cfr. anche CARAVIA Naspo Bizaro I 124: «Amor si se depenze per un puto, / nuo per nuo da no stimar do fave, / ma col so arco HO�WUj�IUH]]H�D�O·RUEHVFD����FK·HO�SDVVD�HO�FXRU�D�FKL�FRQ�HVVR�WUHVFDª��S����U�����intrigar i bisi: sull’espressione, che vale ‘intralciare’, cfr. BOERIO s.v. Intrigàr p. 351, e DV s.v. bìso1 num. 2 «‘dare impaccio’» (p. 187), con esempi da MAGGI Tradimento amoroso IV 10 («infrascare i bisi») e CALMO Travaglia II 3 (II 44 nell’edizione di Vescovo, p. 96: «si le intrigasseno bisi con Lionora», in schiavonesco); brevi annotazioni in CORTELAZZO Contributo p. 183.

ATTO QUINTO

SCENA PRIMAPantalon solo

1 [PANTALON] $PRU��DK"�$PRU��6HEHQ�HO�VH�GHSHQ]H�SXWWLQ�H�QXR��HO�[p�SHUz�un gran palladin e un fiero Orlando, nodrio de lagrime, vestio de sospiri, armao de fiamme de fuogo. Chi no ha provao le so feriie staga a largo dalle so stoccae. Adesso la tocca a mi, patientia! Me despiase ben ch’un forastier, un pettegolo, una frasca me sia vegnuo a intrigar i bisi. Ma no la voio comportar, missier no, no la comporterò mai, e ’l chiarirò ben mi sto missier Florindo H�·O�IDUz�EHQ�PL�DQGDU�Su�FKH�GH�SDVVR�D�VILRUL]DU�LQ�WHO�VR�SDHVH��5DFFRQWHUz�tutta la historia al clarissimo signor podestà, mio compare, ghe domanderò XQ�VXIIUDJLR�R�XQ�PDQGDWR�SHQDO�H�FXVu�LO�IDUz�VFDSLQDU�Su�FKH�GH�SUHVVD�IXRUD�de sta cittae!

SCENA SECONDAFlorindo solo

2 [FLORINDO] So che l’hanno havuta stretta il signor dottor Gratiano e il mio PDHVWUR��&UHGR�FKH�V·LPDJLQDVVHUR�G·KDYHU�L�]DIIL�GLHWUR��FRVu�VRQR�IXJJLWWL�chi qua, chi là correndo. Et io, per disacerbare il mio amoroso tormento, sono per questa città ito spatiando, seben indarno, posciaché il pensier mio VWD�VHPSUH�ULYROWR�D�FROHL�FKH��Vu�FRPH��TXDQGR�YHU�PH�JLUDVVH�SLHWRVH�OH�

I travagli d’amore242

218 «Va’, Viola, obbedisci al signor padre». 219 «Comincerò da questa parte. Nuora mia cara, figlia mia benedetta, prendete questo bacio. Oh,

FDUR�TXHO�YLVHWWR��%DFLDWHPL�DQFKH�YRL��QRQ�YL�YHUJRJQDWH��FRVu��FRVu��XQ�DOWUR«�%DFLDPL�DQFKH�tu, Malacarne, sulla nuca».

����� ©6H�YRJOLR�EDFLDUYL�LO«�TXDVL�PH�O·DYHWH�IDWWR�GLUH��&KH�JHQHUH�GL�FHULPRQLD�q�TXHVWR"�/DVFLDWH�che si volga verso di me, potta di giudeo, se devo essere io lo sposo! Perché questo baciarla tanto e palpeggiarla in questo modo non mi va troppo bene e, per dirvi la santa verità, questo matrimonio con questo modo di procedere non mi piace».

malfiale a sto muut: per il significato di malfiaa ‘manipolare, palpeggiare’ cfr. PELLEGRINI R. Stella p. 121, nota al v. 234 del testo 57 (CLXXVIII): «E reffreschiaat che io mi foi un pooc, / E iee la chiossa un pooc mi malfià»; la traduzione segue la proposta di A. Giacomini (STELLA Poesie friulane); la variante Smalfïâ (e Smarfïâ) è attestata da Nuovo Pirona: «Gualcire palpeggiando, brancicare» (p. 1056), con esempi da Zorutti e Del Puppo. Per l’etimologia la Heinemann osserva (richiamando GAMILLSCHEG Romania Germanica II p. 289): «Parimenti got. è GAMALWJAN ‘maciullare’, che in friul., unico idioma in cui compare, rimane conservato, tramite EXMALVIARE, in smalfiâ ‘conciare per le feste’» (HEINEMANN Studi p. 135).

221 «Portatela via, baciala anche tu! Basta, ora, o là, Malacarne! Discrezione! Credo che tu la morsichi, YHUR"�1RQ�YRJOLR�PLFD�FKH�PH�OD�VWUDSD]]L�WDQWR��VDL�ª�

����� ©4XHVWD�q�DQFRUD�SL��EHOOD��&KH�QRQ�SRWUz�IDUH�D�PLR�PRGR�FRQ�PLD�PRJOLH"�&KH�FRVD�GHYH�HVVHUH"�&KL�VDUj�LO�SDGURQH"ª�

SUHVHQ]D�GHO�]XGHVH��3HUz�WL��0DODFDUQH��QR�WH�FKLDPDU�Su�GHL�VFKLDSSDFDYHOOL�ma, al primo parto che succederà de sta fia generis masculini, in memoria della mia persona ghe metteré nome Pantaloncin de Malacarne Bisognosi; e FRVu��GH�KHUHGH�LQ�KHUHGH�PDVFROR�LQ�LQILQLWR��Vu�FKH�VHPSUH�VH�WURYL�XQ�FKH�col nome de Pantaloncin rappresenti la mia persona e conservi l’antighitae della mia fameggia. In essecution mo de quanto ho dito, feve in qua tutti do: vu, quella zovene, a man zanca e ti, Malacarne, a banda destra.

218 MALACARNE Va’ là, Viole, ubidis al signor pari. 219 PANTALON Scomenzarò da sta parte. [inizia a baciare Violante] Niora mia

cara, fia mia benedetta, tolé sto baso. Oh, caro quel visetto! Basème anche YX��QR�YH�YHUJRJQp��FXVu��FXVu��XQ�DOWUR«�>a Malacarne] Baseme anche ti, Malacarne, da drio la coppa.

220 MALACARNE S’iò vuei bussauus lu… quasi cu mal havees fat dii. Ce stampe GL�FLULPRQLH�HV>H@�DFKHVWH"�/DVVDDW�FX�D�VL�YROWL�LQTXLQWUL�GL�PH��SRIDD�]XGLRR��s’hai da iestri iò lu nuiz! Parcè cu sto bussale tant e malfiale a sto muut no m’ha tro’ dal bon e, a diuus la seente veretaat, sto matrimoni cun sto muut di procedi no mi plaas.

221 PANTALON Tiotela via, basela anche ti! Basta, mo, o là, Malacarne! Discrettion! &UHGR�FKH�WL�OD�PRUVHJKL��PL��Q·q�YHUR"�1R�YRJJLR�PLJD�FKH�WL�PH�OD�VWUDSSD]]L�tanto, sastu!

222 MALACARNE &KHVWH�q�SOXL�ELHOOH��&X�QR�SRUUDL�IDD�D�PH�PXW�FXQ�PHH�PXLLU"�&H�KD�GD�LHVWUL"�&XL�VDUj�OX�SDURQ"

Atto quinto 243

223 «Io, principalmente, come più vecchio, e poi tu come mio adottivo». 224 «Dico della sposa, io!».����� ©&·q�IRUVH�TXDOFKH�GXEELR"�$QGDWH�D�FDVD�WXWWL�H�GXH�H�LPSHJQDWHYL�D�SUHSDUDUH�OH�QR]]H�FKH�

desidero, ché, a dispetto del torto che mi è stato usato, siano fastosissime e di gran spesa». 226 «La contentezza e la delizia che io provo con questa viola violata di Violante è tanto grande,

signore, che quasi non riesco a respirare, nonché trovare parole o cerimonie per ringraziarvi. Ma GLUz��DO�PRGR�QRVWUR��'LR�YL�VDOYL�>"@ª�

Dio vusalom: per la comprensione di questa espressione possono tornare utili alcuni versi di Giuseppe Strassoldo: in Io paiares un solt, di zintil hom, al v. 5 si legge: «ma sta chun to parint chu Dioo ial lon» (PELLEGRINI R. Due sonetti S�������WUDGRWWR�©FKH�'LR�OR�EHQHGLFD��"�ª�S������nota 11). Nell’edizione di Lorenzoni sulla «Rivista della Società Filologica Friulana» V (1924) si trovavano anche «Almèns, o Diò i è l’on» (v. 62) e «cu Diò t’è ’l bon» (p. 105).

227 «Non dire altro. Fa’ quello che ti ho detto, ché io adesso voglio andare a invitare alcuni miei amici. E voi, signori, che siete qua presenti, se vi degnate di rallegrarvi per le nostre nozze, vi invito davvero tutti e tutte, con patto, però, che portiate con voi pane, vino, companatico e per giunta un mocenigo per pagare i confetti. Intanto questi giovani recitanti e io, insieme e unanimemente, ringraziamo infinitamente la bontà e la cortesia delle nobiltà vostre, che si siano GHJQDWH�GL�SUHVWDUH�FRVu�JUDWR�H�EHQHYROR�DVFROWR�DOOD�QRVWUD�LJQRUDQ]D��(�'LR�YL�EHQHGLFD�H�YL�dia una buona quaresima».

mozenigo: BOERIO s.v. Mocenigo: «Nome d’un’antica Moneta Veneta stampatasi l’anno 1475 sotto il Doge Pietro Mocenigo. Dicevasi anche Lira Moceniga e da alcuni Lirazza fina, e valeva soldi venti; e verso il 1523, soldi 24» (pp. 419-420); cfr. anche DV s.v. mocenìgo pp. 834-835.

223 PANTALON Mi, principalmente, come più vecchio, e po ti come mio addottivo. 224 MALACARNE Iò dii de nuizze, iò! 225 PANTALON 0R�FKH��JKH�[p�GXEELR"�$QGp�D�FDVD�WXWWL�GR�H�VIDGLJKHYH�GD�

preparar le nozze le qual voio, ché, a confusion del torto che me xé stà usao, sian superbissime e de gran spesa.

226 MALACARNE L’allegreezze e lu dolzoor ch’iò provi cun sta viola violada di Violanta es tant grant, signù, cu iò no pues squasi sfladassaa, no cu chiataa paraulis o cirimoniis di ringratiauus. Ma iò dirai, e gnestre usanze: Dio vusalom.

227 PANTALON No star a dir altro. Fa’ quel che t’ho dito, ché mi adesso voio andar a invidar diversi mii amisi. [rivolto agli spettatori] E vu, signori, che se’ qua presenti, se ve degné da galder delle nostre nozze, ve invido da bon seno tutti e tutte, con patto, però, che porté con vu pan, vin, companadego e un mozenigo arente da pagar le confetture. Intanto questi zoveni recitanti e mi, insieme e in solidum, ringratiemo infinitamente la bontae e la cortesia delle nobiltà vostre, che le s’abbia degnao da prestar all’ignoranza nostra FRVu�JUDWD�H�EHQLJQD�DXGLHQ]D��(�'LR�YH�EHQHGLJD�H�GDJD�ERQD�TXDUHVLPD�

IL FINE

ANALISI LINGUISTICA

FRIULANO

GRAFIA

Si registra1 conservazione di h etimologica in galanzhumign III 73, haunor III 83, havee (in tutte le forme), hom II 3 (e homenat II 66, humign I 69, homini V 153), honoraat II 19 (e honorade III 79, ma anche anorade I 71), hoore II 19 (e hore II 5, horis I 87), host III 69 (e hosch’ III 73), hume I 67, humor V 209, malhoore II 19. A indicare la velare finale è regolarmente impiegato il digramma -ch, ma nella maggior parte dei casi è stato eliminato l’apice che seguiva h nella stampa: alch II 18, antichs I 99, aricch III 187, badaluch II 18, becch III 195 (e bech III 189), bleech V 209, deschs III 79, fresch III 79, fuuch II 44, incarch III 73, intrich I 79, lambich I 89, larch II 50, lunch II 18 (e lunchs III 195), March I 95, massanch III 179, pitich II 3, plaanch I 69 (e planch I 91), pooch I 141, prattichs V 209, sbricchs I 107, sclappezocchs II 18 (e sclappezochs, sclappezoochs II 19), scocchs I 95, secch III 79 (e seecch III 79), sorch III 79, sporch II 5, stich V 209, strolich I 87, zooch II 52. Per indicare l’occlusiva palatale finale (comunemente chiamata anche “postpa-latale”) si registra ancora -ch, ma, quale marca specifica, si è conservato anche l’apice, che, quasi sempre nell’originale, segue h: anch’ I 75, ducch’ III 79 (e duuch’ III 73, ma anche ducc’ III 79), duquanch’ I 99, granch’ I 69, hosch’ III 73, nianch’ II 3 (ma anche nianc’ III 79), quanch’ III 195, tanch’ III 189, ma anche tocch’ ‘che [egli] inzuppi’ III 79. Per l’occlusiva palatale sorda iniziale si ricorre al trigramma chi-: chia’ I 95, chiadee III 173, chiadins II 50, chiaaf II 42, chialaat I 99, chialt II 44, chiamarute I 95, chiaminaat IV 170, chiammare III 203, chiamoz III 195, chiandelle I 79, chiane I 91 (e chiannis II 40, chianeulis II 19), chianton III 79, chiappave II 19, chiar I 73 (‘caro’ e derivati), chiarn I 141, chiase I 91, chiat V 209, chiataa V 226 (e forme flesse), chiattii’ III 79 (e chiattive III 73), chiavallat II 56, chiavron III 195, chiavuz V 209, chiazzi V 209 (e altre forme derivate da *chiazzaa), chiazze

1 In questa sezione mi limito ordinariamente a rinviare, per ciascun esempio, a una sola occorrenza (di solito la prima). Per gli altri riscontri, si veda il repertorio lessicale.

Analisi linguistica246

‘ramaiolo’ III 35, chiose I 103; in corpo di parola ancora -chi-: blanchie V 209 (e blanchis II 50), bocchie I 73, bradaschis V 209, cerchiaat II 19 e cerchiassis III 59, clocchie III 205, fallischie III 185, filistocchie II 13, forchiassude V 209, fottecchie V 24, freschie II 26, manchie V 209, marchiandariie I 85, marchiat III 79, pochie I 83, recerchie III 195, schialde II 7 (e schialdi II 44), schialle V 209, sclappechiaviel I 67, secchie II 19, tocchiaa V 24 (e forme flesse), vacchie III 195, zoonchi III 185, zucchie II 58; anche da ti secondario: lassichi II 19, muovichi III 101, sbicchiaa I 91, schiù II 18; con tramite italiano: minchionaat I 123; in posizione finale, oltre a -ch’, anche -gn’: agn’ ‘anche’ III 65 (nell’originale compare sempre con l’apice). Per la sonora iniziale la grafia adotta ghi-: ghiallinis III 205, ghiambaa I 95 (e forme flesse), ghiattis II 126, ghiavaat V 209 (e ghiave III 69), ma giat III 59; in corpo: donghie I 141, mangiaa II 5 e mangie III 35, presumibilmente angistarutte I 91. Non è molto frequente l’impiego di ch- davanti a vocale non palatale: chasì II 19, chà II 19, chalderie III 101 (ma è plausibile l’integrazione di i per rendere l’occlusiva palatale: cfr. chialderie II 5), qualchu II 19; con elisione nel pron., agg. e cong. ch’ (passim). È invece corrente la conservazione del nesso -TJ-: consolation II 3, differentie I 83, disgratiaat III 44, disgratiis I 71, gratie I 121, information V 203, patentie I 117 e patientie II 148, potentiate I 107, ringratiauus V 226, satisfattion V 209, sirvitial I 143, vitiose III 89 (ma comenzaa III 69, quinzarai III 63, quinzade II 56, quinzassi III 63, scomenzi V 209, scomenzaat II 72, scominzarai I 73, uffici I 111, ecc.). Per la labiovelare, primaria e secondaria, si usa il digramma qu: qual III 69 (e quai V 209), qualchi I 97 (e qualche V 183, qualchu II 19, qualchidun III 175), quanch’ III 195, quante III 41, quar I 69 (e quars III 195), quarnette I 75, quarz V 209, quasi I 87, quattri III 201, quees II 50, quel II 80 (‘quello’, frl. altera-to), quenti III 156, queste I 99 (e cheste I 103), quintri I 95, quinzarai III 63 (e quinzade II 56), quinzaassi III 63, quinzidure III 35; cinquante I 75, duquanch’ I 99, indaquarzees I 91, inquarnaaz III 195, inquintri II 40 (e inquintre V 151), squasi V 226, squidudis I 95. Poche le eccezioni: indacquarz V 185 (e forme da *indacquarzissi), recuuardi II 74 (con reguuardi II 11 e revuardi IV 106).

La doppia vocale rappresenta, seppure non sistematicamente, la lunga in posizione forte.

aa è regolare: � in alcuni nomi e aggettivi: braaf V 209, caritaat II 3, chiaaf II 42, contraar

II 5, paas I 143, parentaat V 209, pofaa II 18 (e puofaa I 93, ma anche pofà

Friulano 247

I 71), veretaat III 195 (ma anche veretat III 75), vuluntaat III 39; �� negli infiniti: alaa V 151, ammazzaa III 171, buttaa V 209, chiataa V 226 (ma

anche chiattale II 50), clamaa III 175, coltaa I 81, comenzaa III 69, comperaa III 195, confessaa III 35, contaa I 73, cornaa I 79, curaa III 97, daa II 18, dismintiaa II 68, doperaa I 143, emplaa I 85, entraa II 15 (ma entrà III 69), faa II 5, faami II 19, faal II 19, fidaa III 83, freolaa II 60, ghiambaa I 95, ietaa II 44, imparaa I 95, ingrumaa I 85, iudaa III 83, laa I 91, lambicaa I 89, lavoraa II 3, levaa V 211, mangiaa II 5, maridaa III 67, maridaassi III 73, menaa II 3, montaa I 107, neiaa II 82, paiaa I 95, provaa III 75, puartaa I 95, raspaa II 5, reffreschiaam II 19, remondaa II 5, sbicchiaa I 91, sborraa III 39, scietaa III 79, sclappaa II 72, scodolaa II 23, semenaa V 209, settaa IV 104, sfladassaa V 226, sglizziaa II 23, spettaa III 71, staa III 35 (ma stà V 189), stentaa V 209, svodaa I 85, tacconnaa V 209, taiaa II 42, tiraa II 23, tocchiaa V 24, tornaa II 19, trammudaassi III 201, trattaa II 18, voltaa II 92, vosaa II 19;