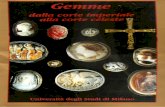

Victoria Ocampo: il desiderio tra Francesca, Beatrice e Dante, in "Leggere d'amore" (Rimini, 2012)

Transcript of Victoria Ocampo: il desiderio tra Francesca, Beatrice e Dante, in "Leggere d'amore" (Rimini, 2012)

53

ROSSEND ARQUÉS

Victoria Ocampo:il desiderio tra Francesca, Beatrice e Dante

Un testo può svolgere il ruolo sia di messaggio sia di codice, op-pure svolgere entrambi i ruoli contemporaneamente. Se il lettore loadopera come codice, allora trasferisce i dati già noti della lettura in unnuovo sistema di significati. “Se a una lettrice – scrive Lotman – vienecomunicato che una signora di nome Anna Karenina, a causa di unamore infelice, si è gettata sotto un treno, ed essa, anziché aggiungerenella sua memoria tale messaggio a quelli già in suo possesso, con-clude: “Anna Karenina sono io”, e rivede la concezione che ha di sé,dei propri rapporti con certe persone, e magari il proprio comporta-mento, allora è evidente che essa adopera il romanzo di Tolstoj noncome un messaggio del medesimo tipo di tutti gli altri, ma come un co-dice in un processo di comunicazione con se stessa1”. Così leggeva iromanzi la Tatiana di Puskin (Onegin, III X), lo stesso atteggiamentoaveva Madame Bovary, divoratrice di letture romantiche. Entrambequeste eroine si rifanno però all’archetipo di lettrice che è dato da Fran-cesca, il personaggio centrale del Canto V dell’Inferno. Ma nei modie nei detti di Francesca, proprio perché essa è un archetipo, tutto sa dispontanea e genuina sorpresa. Da lei non ci può venire nessuna lezioneesperienziale sugli effetti della lettura, se non dopo la sentenza “Gale-otto fu il libro e chi lo scrisse”. Solo da quel punto in poi della narra-zione la sua esperienza vitale e sentimentale può a pieno titolodiventare codice interpretativo per altre lettrici. “Francesca c’est moi”– riconoscerà intimamente la lettrice che si sente travolta dalla pas-sione quando legge il canto dantesco dedicato alla lussuria.

1 Juri Lotman, Tipologia della cultura [1973], Milano, Bompiani, 2001, p. 126.

LEGGER D'AMORE

54

Le note che seguono vogliono essenzialmente presentare e ana-lizzare un caso poco noto di bovarismo o meglio francescanismo,quello di Victoria Ocampo, l’autrice di De Francesca a Beatrice el’ispiratrice della rivista letteraria rioplatense “Sur”, a cui collabora-rono tra gli altri, J.L. Borges, Bioy Casares, Silvina Ocampo, Ortegay Gasset, ecc.

Ma prima di tutto, cerchiamo di rispondere alla domanda: qualevalenza ha il dantismo nell’area di provenienza di Victoria Ocampo,tenendo presente comunque che per appartenenza di classe ed edu-cazione in realtà la sua scoperta di Dante è più legata al dantismofrancese che a quello argentino, come vedremo.

Dante è di casa a Buenos Aires, così come in tutta l’Argentina ein gran parte dell’America Latina. Lo ha evidenziato in particolare unconvegno tenutosi a Salta, i cui atti sono stati pubblicati con il titoloDante en América Latina2. D’altra parte è un fatto facilmente intui-bile, non fosse altro per il grandissimo numero di italiani immigratiin Argentina nel corso dell’Ottocento, dai quali discende una granparte della popolazione attuale. Tuttavia la presenza di Dante in que-sta parte del Nuovo Continente risale già ai tempi della Conquista, al-lorquando circolavano esemplari delle sue opere principali, cometestimoniano la maggior parte delle biblioteche delle capitali suda-mericane. Ma vediamo più da vicino chi sono stati i più meritevolidivulgatori di Dante in America Latina e i canali principali attraversoi quali vi si è radicato, seppur con la premessa che i riferimenti nonsono affatto esaustivi, per quanto essenziali.

A cavallo tra ‘800 e ‘900 le traduzioni spagnole, sia locali cheprovenienti dal continente europeo, diedero indubbiamente un im-portante contributo alla conoscenza della sua opera, e ne fomenta-

2Dante en America Latina.Actas primer Congreso internacional Dante Alighierien Latinoamérica, Salta, 4-8 de octubre de 2004, a cura di Nicola Bottiglieri,Teresa Colque, Universidad Católica de Salta, Edizioni dell’Università degliStudi di Cassino, 2007. Relativamente all’Argentina possiamo ricordare AlmaNovella Marani, Dante en la Argentina, Bulzoni, Roma, 1983.

55

ROSSEND ARQUÉS

rono l’interesse. Meritano di essere qui ricordate le versioni di Bar-tolomé Mitre (1897)3, di Cayetano Rossell (1871-72)4 e di Juan de laPezuela (1879)5, queste due ultime pubblicate in Spagna, ma conampia diffusione in America Latina e soprattutto a Buenos Aires. Aqueste si aggiungeranno parecchi decenni dopo le versioni di Fran-cisco Soto y Calvo6 e di Ángel Battistessa (1902-1993)7, quest’ul-timo oriundo italiano. Ecco qui di seguito le versioni di alcuni diquesti autori, alcune in terzine, altre in versi sciolti e altre in prosa,tutte relative al Canto V (vv. 127-138):

3 Nella sezione “Bibliografía de la traducción” dell’edizione “definitiva” dellasua versione della Comedia, Mitre ricostruisce il percorso della sua versione ini-ziata nel 1889 con la pubblicazione della traduzione frammentaria dell’Inferno.Importante è anche la prefazione alla versione definitiva che contiene una “Teo-ría del traductor” in cui riflette sulla “literalitad y fidelidad al original”. Si vedalo studio di Longhi di Bracaglia, Mitre traductor de Dante, Buenos Aires.4 Dante Alighieri, La Divina Comedia, según el texto de las ediciones más autori-zadas y correctas, nueva traducción directa del italiano por Cayetano Rosell; com-pletamente anotada y con un prólogo biográfico-crítico, escrito por Juan EugenioHartzenbusch; ilustrada por Gustavo Doré, Barcelona: Montaner y Simón, 1870.5 La Comedia de Dante Alighieri, traducida al castellano en igual clase y númerode versos por el Capital General Juan de la Pezuela, Conde de Cheste, de la RealAcademia Española, Madrid: Tipografía de Don Antonio Pérez Dubrull, 1879,tomo I. La traduzione fu pubblicata a Barcellona nel 1979, anche se era stata ulti-mata nel 1968, con un prologo di Mariano Roca de Togores. L’edizione contieneuna biografia di Dante e un giudizio elogiativo della traduzione stessa, che Barto-lomé Mitre non condivideva affatto, dato che la considerava «...inarmónica comoobra métrica, enrevesada por su fraseo, y bastarda por su lenguaje. Sin ser abso-lutamente infiel, es una versión contrahecha, cuando no remendona, cuya lecturaes ingrata, y ofende con frecuencia el buen gusto y el buen sentido. Esto justificapor lo menos la tentativa de una nueva traducción en verso».6 Dante Alighieri, La Divina Comedia, versión lírica por Francisco Soto y Calvo,Buenos Aires: Edición ordenada por el Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-blica y dirigida por Nicolás Besio Moreno, 1940.7 Dante Alighieri, La Divina Comedia, traducción, prólogos y notas de ÁngelBattistessa, Fondo Nacional de las Artes, Carlos Lolhe, Buenos Aires, 1972.

Leíamos un día, por asueto,Cómo al amor fué Lanceloto atado,Solos los dos, y sin ningún secreto.«Nuestros ojos, durante la lecturaSe encontraron: ¡perdimos los colores,Y una página fué la desventura!«Al leer, cual tal amante con ternura,La anhelada sonrisa besó amante,Este por siempre unido a mi amargura,«La boca me besó, toda tremante.-¡Galeoto fué el autor al libro unido!-Ese día no leímos adelante(Mitre)

Leíamos un dia por entretenimiento en la historia de Lanzarote, cómole aprisionó el Amor. Estábamos solos y sin recelo alguno. Más de unavez sucedió en aquella lectura que nuestros ojos se buscasen con afan,y que se inmutara el color de nuestros semblantes; pero un solo puntodió en tierra con nuestro recato. Al leer cómo el gentilísimo amanteapagó con ardiente beso una sonrisa incitativa, éste, que jamás seseparará de mí, trémulo de pasion, me imprimió otro en la boca.Galeoto fué para nosotros el libro, como era quien lo escribió.Aquel diaya no leimos más.(Cayetano Rosell)

Leíamos un día por consuelo,Cómo fué Lancelot de amor herido:Solos éramos ambos, sin recelo.Cien veces á llorar nos ha movido,Y a perder la color del libro el arte;Mas un punto no más nos ha perdido.Cuando a leer llegábamos la parteDo aquél bebe de amor el beso blando,Éste, que ya de mí jamás se aparte,

LEGGER D'AMORE

56

La boca me besó todo temblando.Galeoto fue el libro, y aquel dia,Ya nada mas leimos.(Pezuela)

Leíamos un día el alma encesaeste y yo, en puro afecto y sólos, cuántoamor en Lancelote hiciera presa.Con los ojos cerrados al encantode la lectura, el rostro desteñido;¡fue aquél segundo el que hoy sufrimos tanto!¡Al llegar al relato conmovido,de beso dado por el otro amante,este que más de mí no se ha partido,la boca me besó todo tremante!Galeoto el libro fue y quien lo escribieray ese día el leer no fue adelante...(Soto y Calvo)

Leímos un día, por recreo,cómo el amor lo atrajo a Lanzarote;solos estábamos sin sospecha alguna.Varias veces los ojos se encontraronen la lectura, palideció el rostro,pero nos dominó sólo un pasaje.Al leer cómo la sonrisa ansiadafuera besada por un tal amante,éste, de quien yo nunca he de apartarme,la boca me besó todo temblante.Galeoto el libro fue y quien lo hizo:desde ese día nunca más leímos.(Battistessa)

Sarà comunque con Lugones e la nuova generazione di scrittori

57

ROSSEND ARQUÉS

LEGGER D'AMORE

58

che Dante, e con lui Francesca, faranno la loro entrata folgorantenella letteratura creativa e saggistica argentina. Leopoldo Lugones(1874-1938) è l’esempio più evidente di come la poesia dantescatrovi eco nella prosa e nella poesia castigliana. Per non allontanarcitroppo dal nostro argomento, ecco che la eroina riminese comparepiù volte all’interno delle sue poesie o anche nelle epigrafi che le ac-compagnano. In “Ave mía, gratia plena” del libro Los crepúsculosdel jardín (1905) il poeta riscostruisce la scena della “clásica pareja/ de algún amable Infierno psicológico...”8 mentre il verso “Quelgiorno più non vi leggemmo avanti” riecheggia nell’incipit della poe-sia “Aquel día...”. Nel racconto “Francesca” all’interno del libro Lu-nario sentimental (1909) leggiamo:

“Ya no leían; y así pasaron muchas horas, con las manos tan he-ladas sobre el libro, que poco a poco se les fue congelando toda lacarne. Sólo allá adentro, con grandes golpes sordos, los corazonesseguían viviendo en una sombría intensidad de crimen. Y tantas horaspasaron, que la luna acabó por bañarlos con su luz.

Galeoto fue el libro... – dice el poeta – ¡Oh, no, Dios mío! Fue elastro.

Miráronse entonces; y lo que había en sus ojos no era delicia, sinodolor. Algo tan distante del beso, que en ello cabía la eternidad. Elalma de la joven asomábase a sus ojos deshecha en llanto, como unablanca nube que se vuelve lluvia al fresco de la tarde. ¡Y aquellosojos, oh, aquellos ojos negros como dos golondrinas de la Pasión.,qué sacrificio de ternura abismaban en el heroísmo de su silencio! ¡Ay, vosotros los que sólo en la dicha habéis amado, envidiad la tor-tura de esos amantes que, en el crepúsculo llorado por las esquilas,gozaban, padeciendo de amor, toda la poesía de las tardes amorosas,

8 “¿Te acuerdas? ... El salón vasto y seguro.../ La estufa en que mermaban los ti-zones... / Lucían en el techo casi oscuro / su anodino esplendor los artesones. /Bajo las rigideces laceradas / del severo brocado en desaliño, / con la esponta-neidad de las granadas / maduras, se entreabría tu corpiño.”, in Obras poéticascompletas, Madrid, Aguilar, 1948, p. 183.

59

ROSSEND ARQUÉS

difundida en penas de navegantes, de ausentes y de sentimentalesperegrinos, como en el canto VIII del Purgatorio:

Era già l’ora che volge il disioAi navicanti e ‘ntenerisce il coreLo di c’han detto ai dolci amici addio;E che lo novo peregrin d’amorePunge, s’e’ ode squilla di lontanoChe paia il giorno pianger che si more.

Pálidos hasta la muerte, la luna aguzaba todavía su palidez conuna desoladora convicción de eternidad; y cuando el llanto desbordóen gotas vivas -lo único que vivía en ellos- sobre sus manos, com-prendieron que las palabras, los besos, la posesión misma, eran nadacomo afirmación de amor, ante la dicha de haber llorado juntos. Laluna seguía su obra, su obra de blancura y redención, más allá deldeber y de la vida...9”

Alla stessa generazione di Lugones appartiene anche LorenzoLonghi di Bracaglia (1883-1942), oriundo italiano nato a Roma, ilquale dopo aver concluso gli studi universitari a Roma e a Firenze,approdò a Buenos Aires dove, oltre a insegnare latino e greco al-l’università, pubblicò diversi studi su Dante, tra cui Mitre traductorde Dante (1936)10.

Ma la fortuna di Francesca nel Río della Plata era solo agli inizi.Di lì a poco, infatti, il nucleo di scrittori, capitaneggiati da VictoriaOcampo e raccolti dal 1931 intorno alla rivista letteraria “Sur”,avrebbe dedicato a Dante e ai suoi personaggi riflessioni e citazionidi altissimo livello. È a tutti nota la fascinazione che Jorge Luis Bor-

9 Leopoldo Lugones, Francesca, in Lunario sentimental (Obras poéticas com-pletas, cit., pp. 423-424).10 Si vedano anche El pensamiento de Dante, Anagogía dantesca y Dante y laconciencia actual, di chiaro orientamento cattolico.

LEGGER D'AMORE

60

ges nutre per Dante e che esprime in molti dei suoi saggi e delle suepoesie11. Nel saggio “Divina Comedia” del libro Siete Noches eglisintetizza così una peculiarità del poeta fiorentino:

“Dante tiene una curiosidad. Amor condusse noi ad una morte:Paolo y Francesca han sido asesinados juntos. A Dante no interesa el

11 Sul dantismo di Borges, si vedano almeno i seguenti lavori Jorge Luis Borges,Nueve Ensayos dantescos, introd. di M.R. Barnatàn, pres. di J. Arce, Madrid,Espasa-Calpe, 1982 [Nove saggi danteschi, prefaz. di Giorgio Petrocchi, ill. di Wil-liam Blake, Milano, Franco Maria Ricci, 1985]; Siete noches, BuenosAires, Fondode Cultura Economica, 1980 [ Sette notti, Milano, Feltrinelli, 1983]; Tutte le opere,a cura di D. Porzio, Milano, Mondadori, 1984-1985, voll. 2; Dante Alighieri, LaDivina Comedia, introd. di Jorge Luis Borges, Barcelona, Océano, 1999. Per quantoriguarda la critica: Maria Teresa Giaveri,Dante e Borges: “El Aleph”, in «LecturaDantis 2001» (2005), pp. 177-193; Carlos X. Ardavin, Hacia una definición bor-geana de la literatura: Dante y “LaDivina Commedia”, in «Chasqui» Swarthmore(Pa), XXV (1996), 2, pp. 81-88; Liliana Bellone, Antonio Gutiérrez, Jorge LuisBorges: un guía en la travesía poética de Dante Alighieri, in «Dante en la AméricaLatina» (2008), I, pp. 563-574; Mafalda Benuzzi de Canzonieri, Borges lector del“Infierno”, in «Dante enAmérica Latina» (2008), I, pp. 213-222; M. Bonatti,Danteen la lectura de Borges, in « Revista Iberoamericana », XLIII (1977), pp. 737-744;Gina Lagorio,Borges e Dante, in «Doctor Virtualis. Rivista online di storia della fi-losofia medievale», III (2003) [http://filosofia.dipafilo.unimi.it/doctorvirtualis/; poiin «Medioevo storico e medioevo fantastico in Jorge Luis Borges» (2003), pp. 25-32]; Nicola Longo, La poesia di Dante secondo Jorge Luis Borges, in «Dante. Ri-vista internazionale di studi su Dante Alighieri», IV (2007), pp. 89-114; RobertoPaoli, Borges e Dante, in «Studi Danteschi», LVI (1984), pp. 189-212 [poi, in ver-sione spagnola, in «Actas de las V Jornadas Nacionales de Literatura Italiana»(1991), I, pp. 37-57 con il titoloBorges y Dante; poi inBorges e gli scrittori italiani(1997) pp. 87-107]; Francisco Rodríguez Risquete, Borges: fervor de Dante, in«Quaderns d’Italià. Departamiento de filologìa francesa i romanica. Area de filolo-gìa italiana», X (2005), pp. 195-218; U. Schulz-Buschhaus, Die Lecturae Dantisdes Jorge Luis Borges, in « Deutsches Dante-Jahrbuch », LXII (1987), pp. 77-93;Laura Silvestri,Borges yDante o la superstición de la literatura, in «El siglo de Bor-ges» (1999), pp. 385-408; L. Terracini,Borges e Dante, in «Letture classensi. XIV»(1985), pp. 121-136; J. Thiem, Borges, Dante, and the poetics of total vision, in «Comparative Literature », XL (1988), 2, pp. 97-121.

61

ROSSEND ARQUÉS

adulterio, no le interesa el modo como fueron descubiertos ni ajusti-ciados: le interesa algo más íntimo, y es saber cómo supieron que es-taban enamorados., cómo se enamoraron, cómo llegó el tiempo”

C’è poi la sorella minore di Victoria, Silvina Ocampo (1903-1993), sposa dello scrittore Adolfo Bioy Casares (1914-1999), concui scrisse Los que aman, odian (1946), la quale non ha voluto oforse non ha potuto sottrarsi all’influsso dantesco, che possiamo co-gliere, tra l’altro, nel brano di un racconto appartente al libro Las re-peticiones, ove sono evidentissimi i riferimenti a Inf. V:

Gli amanti“Impossibile dimenticarle: una era più grande dell’altra. Entrambegialle con disegni neri. Sembravano una enorme pansé. Le vidi unmattino di fine inverno mentre facevano l’amore lungo un sentiero.Da principio credetti che fossero due foglie cadute da un ramo portatevia dal vento: da sole e così strettamente avvinghiate che unatrascinava l’altra e il vento le trascinava giù entrambe. E loro sialzavano di nuovo e di nuovo il vento le trascinava giù come se fosserodi carta. E continuarono a lottare contro il vento senza sentirlo, cosìconcentrate su se stesse, innamorate, impazzite. No, no… non potevolasciarle in quel sentiero invernale. Mi inginocchiai e le presi per le ali.Le sentii palpitare tra le mie dita come se stessero gridando. Le portaia casa e le lasciai nel bordo della finestra, dove ancora soffiava ilvento. Mi misi a tavola con la sensazione che fosse molto volgare farecolazione nel momento in cui due farfalle facevano l’amore nel bordodi una finestra. Mi alzai molte volte per correre a guardarle. Il ventocontinuava a soffiare e una delle farfalle continuava a trascinare l’altrae l’altra continuava a rimanerle attaccata come se fosse infilzata. E ilmondo per loro era del tutto scomparso”12.

12 La traduzione è mia. Il testo è tratto da Silvina Ocampo, Las repeticiones yotros relatos inéditos, edición al cuidado de Ernesto Montequin, Buenos Aires:Sudamericana, 2006, pp. 53-54.

LEGGER D'AMORE

62

A questo si potrebbero affiancare i racconti Mariposas anaran-jadas copulando13 y Ocho alas14, che sono varianti più antiche delbrano riportato, e anche Los mastines del templo di Adrano15, un pic-colo racconto tratto dal libro Las invitadas (1961).

A conferma della forte presenza dell’opera dantesca negli am-bienti intellettuali argentini, ricordiamo che proprio negli anni in cuiVictoria Ocampo comincia ad occuparsi pubblicamente di Dante,l’architetto Mario Palanti (1885-1979) e l’industriale Luis Barolo(1869-1922) mettono mano all’edificazione del Palacio Barolo16, chesarà ultimato nel 1923 e che è pieno di riferimenti al poema dante-sco. Dalla struttura, scandita in tre fasce, fino all’altezza che rag-giunge i cento metri, corrispondenti al numero totale dei canti, ilpalazzo dell’Avenida de Mayo è il maggior esempio locale di archi-tettura esoterica del XX secolo.

Víctoria Ocampo fra Francesca e Beatrice:il labirinto delle passioni

Ma torniamo alla nostra lettrice bonaerense. Víctoria Ocampopubblica nel 1924 il suo primo libro intitolato De Francesca a Bea-trice. A través de La Divina Comedia17, nella collana di saggi della

13 S. Ocampo, “Analectas”, pp. 149-150.14 S. Ocampo,Cornelia frente al espejo, Barcelona, Tusquets, 1988, pp. 144.15 S. Ocampo, Cuentos completos, Buenos Aires, Emecé, 1999, pp. 297-298.16 Per quanto riguarda questo Palozzo si veda: Margarita Coelho, Elena Oliva,El Palacio Barolo: “La Divina Comedia” representada, in «Dante en AméricaLatina» (2008), I, pp. 451-468; Cristina Elgue-Martini, “La Divina Comedia”en la arquitectura argentina: el Palacio Barolo de Mario Palanti, in «Dante enAmérica Latina» (2008), pp. 491-503; Rosanna Ventura-Piselli, Las tipologíasarquitectónicas tradicionales en el Palacio Barolo de Buenos Aires y la “Co-media” de Dante, in «Dante en América Latina» (2008), II, pp. 835-858.17 Victoria Ocampo,De Francesca a Beatriz. A través de la Divina Comedia. Epí-logo de José Ortega y Gasset, Madrid, Revista de Occidente, 1924. Tradotto dal

63

ROSSEND ARQUÉS

“Revista de Occidente”, diretta da José Ortega y Gasset il quale èanche autore dell’epilogo. Victoria (1890-1955), appartenente ad unaagiata famiglia aristocratica di Buenos Aires, nel 1896 compie il suoprimo viaggio in Europa, facendo tappa in diverse città europee tracui Londra e Parigi. Comincia a scrivere in francese, la lingua del-l’alta società di Buenos Aires, anche se tra i suoi antenati c’è JoséHernández, l’autore del famoso poema epico argentinoMartin Fierro(1872). Nel 1908 è di nuovo a Parigi dove frequenterà la Sorbonnedurante un biennio. Al rientro a Buenos Aires sposa Luis Bernardode Estrada, con cui realizza un lungo viaggio di nozze in Europa, du-rante il quale, a Roma, conosce Julián Martínez, diplomatico e cu-gino del marito, suo futuro amante. Risale al 1920 la sua primacollaborazione con il giornale “La Nación” per il quale scrive un ar-ticolo in francese, intitolato Babel, che ha come argomento il CantoXV del Purgatorio. Nello stesso anno si separa dal marito e man-tiene con l’amante la relazione che si fa sempre più tempestosa finoa sfociare in una rottura definitiva.

Non è il gusto per il gossip che mi induce a registrare questi datibiografici, quanto piuttosto la loro assoluta rilevanza per capire ilprocesso di mimesi attuato da Victoria verso la Commedia e in par-ticolare verso il Canto V dell’Inferno. Un processo avviato dal libroche mai smette la sua azione di mediazione e di modellizzazionedella realtà e che viene ben descritto da Girard, proprio in riferimentoal modello di comportamento suggerito da Francesca: “Vale a direche i libri non sono innocenti, dietro ogni libro c’è un autore checerca di sedurti, che fa sì che tu voglia imitarlo. Nella mia termino-logia il libro svolge la funzione di mediatore, di modello di Paolo e

francese da Ricardo Baeza, il volume fu pubblicato nella casa editrice che diri-geva Ortega con la chiara volontà di dare all’argentina l’opportunità di recuperarela fiducia nella propria lingua, lo spagnolo, nella quale lei non si sentiva affatto si-cura. Infatti lei stessa confessa che lo spagnolo era per lei “una lengua chata” (cioè“piatta”), cit. in Marta Capomar, Victoria Ocampo en la cultura del amor de Or-tega y Gasset, “Revista de Estudios Orteguianos”, 3 (2001), p. 235.

LEGGER D'AMORE

64

Francesca: il loro amore è dunque in un certo senso un amore co-piato”18.

Al di là di certe inesattezze, come quella secondo la quale è Lan-cillotto a baciare Ginevra mentre è l’inverso, Girard ci ha svelatoquanto è importante la mediazione del libro, la triangolazione del de-siderio: Francesca è una lettrice assidua, quasi una vittima di ciò chelegge, una madame Bovary avant la lettre. La seduzione ovviamentenon nasce con lei, risale a molto più indietro nella storia dell’umanità,alle origini della specie umana e animale, fino al punto che è quasiimproprio parlare di storia ed è invece più decisivo il ruolo fonda-mentale dell’istinto che sempre guida ogni individuo negli intricatimeccanismi della riproduzione. La cultura umana ha creato fin dallesue origini i simulacri più diversi per indurre il desiderio. Le imma-gini e i testi dell’ars amandi e quelli posteriori della scientia sexua-lis hanno alla base questo scopo fondamentale. Pur tuttavia, fino aquesto momento della creazione dantesca, nessuno aveva pensato dirappresentare il momento della seduzione come una spontanea e in-coercibile conseguenza della lettura di alcune pagine letterarie in cuiviene descritta una scena simile: il bacio ne è l’essenza e ad esso nonsi possono sottrarre gli amanti che ne leggono la descrizione. Nelracconto che fa la stessa protagonista, è detto con insistenza quanto

18 Dall’intervista di S. Benvenuto a R. Girard: http://mondodomani.org/diale-gesthai/sb02.htm. “Dante ne fait pas d’histoire littéraire; il souligne qu’écrite ouorale c’est toujours la parole de quelqu’un qui suggère le désir. Le roman occupedans le destin de Francesca la place du Verbe dans le quatrième évangile. LeVerbe de l’Homme devient Verbe diabolique [...] Imitatrice d’imitateurs elle saitque la ressemblance est réelle entre elle et son modèle [...], mais cette ressem-blance ne se situe pas dans le triomphe de l’absolutisme passionel, comme l’ima-ginèrent d’abord les amants et comme l’imaginent encore les lecteurs, elle sesitue dans l’échec, un échec déjà consommé au moment où s’échangera, à l’om-bre de Lancelot, le premier baiser” (R. Girard, Critique dans un souterrain, Lau-sanne, L’Age d’homme, 1976, 144-145).

65

ROSSEND ARQUÉS

il libro e la letteratura siano responsabili di questa mimesi erotica. Illibro può essere traditore, e alcuni libri sono Galeotti perché indu-cono gli umani a perdersi nei labirinti della piramide amorosa che ilpoeta descrive nel Convivio IV xii 14-17. Dante crea in Inf. V unascena il cui riverbero continua fino ai nostri giorni, diffondendosi sututti i generi artistici e interessando persino i comportamenti di co-loro che la ignorano.

L’amante di Rimini è un esempio manifesto di quello che Barthesdenomina “contagio degli affetti” (contagion affective), concetto se-condo il quale ogni desiderio è espressione delle figure del desideriopresenti nella letteratura e nell’arte. Secondo Barthes, questa influenzasarebbe così determinante che nessun desiderio può essere conside-rato totalmente originale, essendo invece tutti e sempre condizionatidagli schemi culturali vigenti. Rifacendosi alla famosa massima di LaRochefoucauld (“Il y a des gens qui n’auraient jamais été amoureuxs’ils n’avaient jamais entendu parler de l’amour”, Massima 136) e al-l’analisi freudiana delle relazioni fra psicologia individuale e psicolo-gia collettiva, Barthes arriva alla deduzione che la cultura è unamacchina che indica agli individui chi e che cosa bisogna desiderare19.Il desiderio è di per sé mimetico, anche se in modo inconsapevole o se-minconsapevole. Se il desiderio agisse in modo consapevole, forse nonsarebbe così essenziale per l’individuo. Solo partendo dal concetto cheesso nasce da una passione autentica, nel senso di originale e sponta-nea, per un oggetto amoroso concreto e nuovo, il desiderio trova effi-cacia e profondità sufficienti a coinvolgere il soggetto amante in unavicenda che, a guardar bene, ha ben poco di originale, dal momento chesi forma nell’alveo culturale dell’epoca in cui ci tocca vivere. “La pa-rola scritta -scrive Girard- esercita un vero fascino. Spinge i due gio-vani amanti ad agire come se i loro atti fossero determinati dal destino;

19 R. Barthes, Fragments d’un discours amoureux, Paris, Seuil, 1977, pp. 163-164, che, di fatto, prende il termine “contagion afective” di Sigmund Freud, Psi-cologia delle masse e analisi dell’io (1921).

LEGGER D'AMORE

66

la parola è uno specchio in cui si contemplano per scoprire in loro stessile somiglianze con i loro brillanti modelli”20.

Francesca, che parla da dannata anche se ancora poco coscientedella propria colpa, ha ben chiara invece l’importanza esercitata dallibro, e quindi anche il ruolo decisivo dell’autore, nell’azione di spin-gere lei e Paolo sulla via della perdizione. Ecco quindi l’imprecazione:“Galeotto fu il libro e chi lo scrisse”. Per l’ingenua (o neanche tanto)amante, il colpevole è il libro, non certo il lettore né tanto meno la suascoperta debolezza. Francesca, come ogni divoratrice di storie scritte,si trova a vivere nella interpretazione che lei stessa fa. Il bello è pro-messa di felicità, scriveva Nietzsche. E la lettrice di romanzi si lanciasu questa promessa. Se cade nell’errore, ciò è dovuto al fatto che essavuole inconsciamente ripetere il gesto degli amanti bretoni, ma soprat-tutto vuole rivivere l’ambiente in cui questa storia si svolge ed è statascritta. I nostri desideri non si rivolgono soltanto verso un uomo o unadonna, ma verso un uomo o una donna che portano con sé, in un tut-t’uno compatto, paesaggi, incontri, libri, città, sentimenti e sensazioni.Quando si desidera, si crea un intero immaginario, un mondo riferito econgiunto alla persona desiderata. Lo sa bene la pubblicità. “C’est tou-jours avec des mondes que l’on fait l’amour” (Deleuze)21. Colui chedesidera ha a sua disposizione una serie di elementi connessi al suo de-siderio. Così Francesca non desidera solo Paolo, ma tutto ciò che im-magina o sogna che l’amore per Paolo, mediato dal roman, potrebbedarle. Non è tanto Paolo che essa desidera, quanto realizzare la ingenuaidea di vivere, attraverso la relazione con lui, quell’atmosfera amorosasuscitata dalla lettura del roman. Il desiderio pertanto trascende l’og-getto desiderato. All’inizio di Inf. VI Dante stesso si preoccupa di farcisapere che i due amanti protagonisti del canto precedente erano tra diloro cognati, in tal modo introduce un dato imprescindibile per la com-prensione non solo della drammaticità della storia, quanto della tipolo-gia dell’errore che li aveva condannati alla pena eterna, nonché

20 R.Girard, Ibidem.21 Cit.in M. Larrauri i Max,El desig segonsDeleuze, València, Tàndem, 2000, p. 76.

67

ROSSEND ARQUÉS

dell’insulto del v. 107 (“Caïna attende a chi vita ci spense”). È noto chel’adulterio, di per sé cruciale in questo canto, assume maggior rilevanzaessendo aggravato dall’incesto, un peccato perturbatore dell’ordine so-ciale, dell’armonia familiare e delle regole della convivenza22. TuttaviaDante sembra volerci dire, quasi anticipando Hillman23, che non c’è fi-ducia, né amore, senza la possibilità di tradimento. Il tradimento è laporta attraverso la quale gli umani possono accedere ad una elaboratacomplessità di concetti, è il varco che ci immette nel pericolo di unamore sottomesso al desiderio terreno. Attraverso il tradimento si com-pie la conversione dell’amore ideale in animalità. Sintomatico in que-sto senso il contrasto tra il desïato riso del v. 133 e la bocca del v. 136,il primo attribuito a Ginevra e il secondo a Francesca. “Riso” è una pa-rola connotata intimamente con Beatrice, fin da Vita nova 12, dove ap-pare il “mirabile riso”. Altrettanto si potrebbe osservare della parola“sorriso” che, essendo un hapax nellaCommedia, è interpretabile comeun miracolo. È chiaro che ci troviamo davanti a una di quelle parolechiavi che rendono possibile l’interpretazione della nuova poetica sucui Dante si sta cimentando24.

22 Marco Santagata, Cognati e amanti. Francesca e Paolo nel V dell’”Inferno”,“Romanisches Jarhbuch”, 48 (1997), p. 139.23 J. Hillman, Puer aeternus, Milano, Adelphi, 1999, p. 19.24 Parola che daAmor che nellamentemi ragiona si proietta fino a Par XXX 26. Sul-l’argomento si veda Marta Cristiani, Il “disïato riso”. Ridere, sorridere, splenderenella “Commedia” di Dante, in «Il riso» (2005), pp. 1-14; Violeta Diaz-Corralejo,Risa y llanto en “La divina comedia”: un esbozo de interpretacion gestual, in «Actasdel VI congreso nacional de italianistas» (1994), pp. 241-250; Peter S. Hawkins,Allsmiles: poetry and theology inDante, in «Publications of the Modern LanguageAs-sociation ofAmerica», CXXI (2006), 2, pp. 371-387 [poi, rivisto, in «Dante’sCom-media. Theology as poetry» (2010), pp. 36-59 con il titolo: All smiles: poetry andtheology in Dante’s “Commedia”]; Maria A. Roglieri, Dante’s imagery: “bocca”and “riso” in the “Commedia”, in «Essays in honor of Nicolae Iliescu» (1989), pp.11-24; Luigi Spagnolo, Il riso di Beatrice, in «Letterature straniere &. Quaderni dellaFacoltà di Lingue e Letterature Straniere dell’Università degli Studi di Cagliari», IX(2007), pp. 261-270.

LEGGER D'AMORE

68

Anche Victoria Ocampo è una lettrice vorace. Quando si trova aParigi, ma non soltanto quando si trova in questa città, divora quan-tità immense di letteratura francese e inglese, ma anche russa, ita-liana, spagnola e indiana (soprattutto Tagore)25. Alla Sorbonnefrequenta i corsi di Bergson e di Hauvette. Relativamente a que-st’ultimo, in una pagina di diario datata 9 marzo 1910, scrive:

Temo ser un personaje execrable. Hace unos días, X. me decía: “Apesar de sus ojos, es usted una cerebral. Se burla del amor que inspiraa su modo escalofriante. A pesar de la diferencia de años, soy yo elcándido y el más fácil de engañar. Y usted, sin embargo, para mí esuna chicuela. Tengo la sensación de que representa una comedia paramatar el tiempo”. Exagera.Tutta tua vision fa manifestazioneE lascia pur grattar do’vè la rogna...Questo tuo grido farà come ventoQue le più alte sime più percuote...

Hoy terminó Hauvette su curso sobre La Divina Comedia. ¡Quépena! Me parece que los versos de Dante que acabo de citar sedirigen a mí. El alma de Dante es pariente de la mía. Me sientollena de talento, de inteligencia, de amor que quisiera comunicar.He nacido para hacer grandes cosas y las haré, por exceso de todo26.[la sottolineatura è mia]

Bisogna ricordare, comunque, che questo diario si trova nel vo-lume II dell’Autobiografia che lei cominciò a scrivere nel 1952. Èdifficile quindi dire se questa “coscienza”, questa così chiara e pro-fonda comprensione dei moti del suo spirito è tardiva oppure era già

25 Si veda il suo Tagore en las barracas de San Isidro, 1961.26 V. Ocampo, Autobiografia, Vol. II: El imperio insular, Buenos Aires, Sur,1980, p. 133.

69

ROSSEND ARQUÉS

presente in quegli anni. I dati piuttosto che possiamo ricavare da que-sta annotazione sono i seguenti: avvio di una buona conoscenza diDante tramite i corsi di Hauvette27 e una assidua frequentazione delleopere del fiorentino, un continuo confronto intellettuale col poeta equindi un costante rispecchiamento delle proprie vicende d’amore inquelle dei personaggi28 o del protagonista sia del poema che dellaVita nova; dato, quest’ultimo, che, seppur apparentemente irrilevanterispetto alle successive esperienze e ai successivi scritti di Vittoria,è comunque un primo segnale di quella relazione mimetica tra lette-ratura e vita che qui tentiamo di analizzare.

Non c’è dubbio, però, che l’asse portante di questo processo è co-stituito dal concepimento e in seguito dalla stesura e pubblicazionedel libro De Francesca a Beatrice, opera nella quale essa riversa le

27 Autore tra l’altro di H. Hauvette, Dante, introduction a l’étude de la DivineComédie, París, Hachette,1911.28 Si veda in questo senso, un’altra descrizione della sua ossessione per Dante,nelle pagine dell‘Autobiografia II El imperio peninsular [1952], pp. 151: “Comoyo seguía en ese momento, los courses de Hauvette sobre Dante, hablábamos[ella y el pintor Dagnan Bouveret] de la Divina Comedia. Yo le contaba, conentusiasmo, mis impresiones de colegiala. Tantos comentarios le hice que deci-dió colocar en la mesa en que yo me apoyaba (para el retrato) una cabeza deDante que tenía en el atelier. A mí me pareció perfecto. Pero cuando se entera-ron en casa de la presencia de una “lírica hiena” (como diría Ortega en un futuroprólogo) en la composición de un retrato mío, le hicieron notar, con diplomacia,al pintor, que ese nuevo adorno no le iba a una chica de diecinueve años y queresultaría pretencioso, o sería interpretado como manifestación de un ridículobasbleuisme. Dagnan contestó que mi afición por Dante le parecía justificar ple-namente “el adorno”, pero que estaba dispuesto a borrarlo y reemplazarlo porunos pensamientos o una rama de laurel en un florero. Así lo hizo. Nos separa-ron, pues, a Dante y a mí, en efigie, y el mundo vegetal ocupó su lugar sin (enmi memoria) “briser son absence”. Tan no la quebró que mi primer artículo, pu-blicado en La Nación, fue un comentario sobre la Comedia (diez años después....es decir después de diez años de navegar contra viento y marea). Mis entusias-mos, CUANDO NO HAN SIDO DEFRAUDADOS, han sido tenaces y tentacularescomo la glicina”.

29 Ricordiamo, ad esempio, Leyendo el “Adolfo”, libro de amor (1916), pub-blicato nel primo volume di “El Espectador” (e ora in Obras Completas, II,Alianza Editorial/Revista de Occidente, pp. 25-28); Para la cultura del amor,“El Espectador”, 2 (1917) (O.C., II, p. 141), articoli che poi faranno parte dellibro antologico Estudios sobre el amor (), dal quale farà parte anche l’“Epi-logo” al volume dell’Ocampo. In tutte queste riflessioni ha un ruolo molto im-portante il suo rapporto con la bella “criolla” (“creola”), chiamata anche“Gioconda australe”, perché è proprio lei, con la sua voluttà e bellezza a ispirarein lui i pensieri attorno a un nuovo modo di rapportarsi fra i sessi, libero delleconvenzioni e dei vincoli legali, a una nuova teoria dell’amore, che non cambiaperò sostanzialmente il ruolo classico della donna. Si veda anche il volume an-tologico Estudios sobre el amor, Buenos Aires, Espasa Calpe Argentina, 1940.Si vedano anche i suoi, Carta a Victoria Ocampo, en “Revista Sur”, Número

sue letture (Dante, Bergson, Proust ecc.), le sue vicende sentimentali,i numerosi contatti con intellettuali del suo tempo, principalmenteuomini e il suo nascente femminismo o protofemminismo. Questoapproccio così autoreferenziale è l’aspetto che provoca lo sprezzanterifiuto del saggio da parte di Paul Groussac, direttore in quel mo-mento de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires e importante criticoletterario del suo tempo, che lo considera più “un desahogo dantesco”che un vero e proprio saggio su Dante.

L’edizione appare con una lunga postfazione (Epílogo) di Ortegail quale al contrario mette in rilievo l’acutezza dello sguardo scruta-tore della scrittrice sulla Commedia, cioè su “esa triple avenida detercetos estremecidos” scritta da “nuestra lírica hiena” (cioè Dante).Ma non basta. Ortega fa una sintesi storica dell’influsso “peculiar dela mujer”, cioè della cultura della “cortezia”, al centro della quale viè per l’appunto la “Donna”. Dice Ortega: “La ‘lei de cortezia’ pro-clama el nuevo imperio de la ‘mezura’, que es el elemento dondealienta la feminidad” (p. 139), allor quando “estas mujeres sublimesse atreven a insinuar una disciplina de interior pulimento e intelec-tual agudeza”. Ma in questa postfazione, come del resto in parecchidei suoi scritti sull’amore e sulla donna, dei quali l’Epilogo è di fattouna sintesi29, il filosofo confonde l’influsso dell’immagine della

70

LEGGER D'AMORE

347 (1980) e Meditación de la criolla, en Ortega y Gasset José, Estudios sobreel amor, Madrid, Alianza, 1999.

ROSSEND ARQUÉS

71

donna, costruita dall’immaginario maschile, con l’essenza stessadella donna. In lui amore e visione della donna (“la feminidad”) sonoinseparabili. A lui interessa l’ewig-weibliche in quanto forza civiliz-zatrice e riformatrice dell’umanità, concetto che dalla tradizione tro-badorica in poi si è diffuso in tutta la cultura occidentale e di cuiDante è il più alto assertore. A Dante, afferma Ortega, basta il saluto,il sorriso, il “disïato riso”, che “fu fine de’ miei desideri” per diven-tare un altro uomo. Ma questo succede perché, prima che madre, fi-glia, sorella o moglie, la donna (“la hembra humana”, nellaterminologia biologista di Ortega) è donna nella misura in cui è in-cantesimo o ideale dell’uomo. Da ciò derivano poi tutte le altre formedi femminilità nonché la selezione dei maschi più affini a questoideale. Non a caso “incantesimo” e “selezione” sono le parole chiavidella sua teoria erotico-femminina. Il femminismo dovrebbe, se-condo Ortega, partire proprio da questo enorme e costante influssosulla storia umana, che ha come corollario il fatto che essenzialmentel’uomo famentre la donna è. Ortega disprezza la lotta dei movimentifemministi che rivendicano i diritti politici delle donne. Attraverso ladifferenziazione dei sessi, Ortega richiamava per la donna un postosociale che, di fatto, però, la condanna all’invisibilità, giacché eraconvinto che la sua essenza consiste nello stimolare l’uomo al-l’azione e al miglioramento.

Ciò che del saggio di Victoria affascina Ortega, al contrario diGroussac, è proprio quel suo audace gioco di rimpiattino dietro alleparole di Dante, che gli permette di mantenere con l’autrice quella re-lazione erotico-intellettuale sorta fin dal loro primo incontro a Bue-nos Aires nel 1916. Balza agli occhi la galanteria, per non direl’esibito gallismo, che Ortega sparge doviziosamente lungo tutta lasua postfazione: dall’elegante quanto insistente riferimento all‘ecci-tamento dell’ideale (“organo de la excitación”, “¿Por què, Señora,es su prosa tan muelle y lleva cada frase un resorte suave que nos

LEGGER D'AMORE

72

despide elásticamente de la tierra y nos proporciona su ascensión?”),all’incitamento finale, pieno anch’esso di marcati doppi sensi ero-tici, di recuperare l’importanza del corpo al di là di ogni dualismo(“Yo pido, señora, que organicemos una nueva salud, y ésta es im-posible si el cuerpo no sirve de contrapeso al alma. [...] El cuerpovivo es carne y la carne es sensibilidad y expresión.”). Ne approfittaOrtega per percorrere anche i meandri del cuore e della sensibilitàdella donna di cui ammira grazia e bellezza. Viene quasi il sospettoche le proponga di pubblicare il libro per avere un’occasione di se-durla con le sue idee sulle “bellezze creole”, dalle quali sarebbe de-rivata la “Meditación de la criolla” nel 1939 con cui conferma le tesiespresse nell’Epílogo del 1924.

Sette anni dopo, dalle pagine della rivista “Sur” da lei fondata – iltitolo essendole stato suggerito dallo stesso Ortega – Victoria si sente ingrado per la prima volta di rispondere pubblicamente alle provocazionidell’autore dell’Epilogo con le riflessioni un po’ incongruenti e disor-ganizzate contenute nell’articoloContestación a un Epílogo de Ortegay Gasset30 – dovute in parte a una sua recente lettura del libro di Ber-trand Russell, The conquest of happiness – in cui mescola citazioni diLa rebelión de las masas di Ortega con riferimenti critici a Lady Chat-terley’ Lover di D.H. Lawrence. Di questo articolo possiamo qui evi-denziare soltanto alcuni aspetti rispetto ai quali prende le distanze dalfilosofo, che tuttavia suscita in lei grande ammirazione:- l’insistere sul patimento proprio dell’amore-passione, in quanto

chi ama “in questo modo” è già nel circolo infernale;- la critica alla rivalutazione del corpo in tempi d’inflazione della

fisicità, mentre ci sarebbe bisogno di maggior spiritualità: “Masparece, pues, que un alegato en favor del cuerpo no viene al casoen un momento como el presente. ¿No está ya acaso toda la aten-ción puesta en él?” (p. 33);

30 V. Ocampo, Contestación a un epílogo de Ortega y Gasset, “Sur”, autunno1931, pp. 15-52.

73

ROSSEND ARQUÉS

- la differenza tra il desiderio di “una bocca” e il desiderio del “sor-riso di quella bocca”. “¿Quiere usted -escribe- algo más expresivode la unión del alma y de la carne? [...] quien desea besar la son-risa de una boca, “il disïato riso”, no puede sino amar.” (p. 36-37).Anche in una conferenza su Anne de Noailles, in occasione della

morte avvenuta nel 193331, torna sull’articolo di Ortega, di nuovo percriticare la sua visione del ruolo della donna che lui riduce alla vitaprivata, per quanto interiormente ricchissima, in contrapposizione aquella pubblica propria dell’uomo32. È proprio in questi stessi anni cheVictoria sviluppa la sua idea del femminismo, all’interno della qualesottolinea particolarmente la necessità di esprimersi da parte delladonna. Tuttavia sarà molto più tardi, al tempo dell’Autobiografia e deiTestimonios, che Victoria saprà trovare la corretta maniera di renderepiù chiaro e compiuto il suo pensiero su se stessa e sul femminismo.

El monólogo del hombre no me alivia ni de mis sufrimientos ni demis pensamientos. ¿Por qué he de resignarme a repetirlo? Tengo otracosa que expresar. Otros sentimientos, otros dolores han destrozadomi vida, otras alegrías la han iluminado desde hace siglos33

Ma qui siamo arrivati alla fine della storia. Ora ci conviene fare

31 Pubblicata poi in “Sur”, luglio 1934, pp. 7-68. La poetessa Ana de Noailles,che tempo addietro era stata considerata da Ortega come esempio di letteraturaromanza voluttuosa e calida, rappresenta ancora un altro momento di critica allateoria orteguiana della galanteria maschile che divide i ruoli sessuali in pubblico(quello maschile) e privato (quello femminile), accusando il filosofo spagnolodi “antifemminismo” perché si opponeva alla parità sia nel terreno sentimentaleche in quello intellettuale e creativo fra i due sessi. Cfr. M. Campoamor, Victo-ria Ocampo en la cultura del amor de Ortega y Gasset, “Revista de Estudios Or-teguianos”, 3 (2001), pp. 209-290, p. 286.32 V. Ocampo, Contestación a un epílogo de Ortega y Gasset, cit., pp. 16-22.33 V. Ocampo, La mujer y su expresión, en Testimonios. Segunda 1937-1940,Buenos Aires, Sur, 1984, p. 174.

LEGGER D'AMORE

74

qualche passo indietro per ritornare al nucleo stesso del mimetismo,anche perché della relazione fisico-intellettuale che il galletto “ca-stizo” avrebbe voluto stabilire con l’affascinante “criolla” si è occu-pata, e del tutto esaurientemente, Marta Campomar34.

Qui ci preme, però, d’incentrare la nostra attenzione sull’impor-tanza che gli adulteri e incestuosi personaggi danteschi d’Inf. V e illoro stesso creatore hanno esercitato su Victoria rispetto ai suoi sen-timenti e al processo di autocoscienza portato avanti su se stessa e suisuoi mezzi espressivi come donna35.

Sappiamo dalla sua Autobiografia36 che essa mette mano al librosu Dante mentre sta vivendo una storia clandestina con il cugino delmarito – amante e marito appaiono indicati solo con le iniziali ri-spettivamente di J e M, corrispondenti a Julián Martínez, l’amante,e Monaco Estrada, il nome con cui era chiamato il marito, Luís Ber-nardo de Estrada. Anche il marito di Victoria, come Gianciotto, è unuomo sospettoso e attento ad ogni minimo movimento della moglie.E di occasioni destinate a generare in lui sospetti e dubbi certamentenon ne dovevano mancare nei bei salotti frequentati dalla coppia, neiquali si riuniva l’alta società parigina e in generale europea, ma anchebonaerense: il principe Troubetzkoy, qualche altro nobile, dei fasci-nosi italiani, ecc. Il povero marito, come disse un conte italiano, nonsopportava che tutti si innamorassero di sua moglie. Tuttavia il cuoredi lei, benché disponibile ad aprirsi ad un nuovo amore giacchéquello coniugale era già da tempo in crisi, non aveva ancora vera-mente mai palpitato per nessuno, almeno fino a quando non si af-faccia sulla scena Julián. Da quel momento è come se un vento latrascinasse in un vortice al quale lei non può opporre nessuna resi-stenza:

34 M. Campomar, cit.35 Aspetto del quale si è occupata anche María Campomar in diversi momenti delsuo lungo e interessantissimo articolo.36 V. Ocampo, Autobiografia. Vol. III: La rama de Salzburgo, Buenos Aires, Sur,1981, pp.19-20 e ss.

75

ROSSEND ARQUÉS

Antes de saber que era J., éste me atrajo como jamás me había atra-ído nadie. Me ruboricé quando M. (su primo [cioè il marito di Vic-toria]) me lo presentó. (...) En el momento en que lo vi, de lejos, supresencia me invadió. Él me echó una mirada burlona y tierna (…).Miré esa mirada y esa mirada miraba mi boca, como si mi boca fuesemis ojos. Mi boca presa de esa mirada, se puso a temblar37.

In quel momento sente che il suo destino è segnato, per sempre:

Sentada entre los dos primos, tan diferentes, sabía que no tenía yanada que ver con alguien a quien estaba ligada por la ley, y que unaafinidad física, de la que desconfiaba, me arrastraba cada vez máshacia el otro38.

In questa ricostruzione letteraria che fa tanti anni dopo di quelloro primo incontro, accosta la propria vicenda a quella di Tristanoe Isotta (“porque lo nuestro fue fuga en la nave que bogaba, y bogasiempre, en alta mar, hacia la península de Tristán. (...) Tarde o tem-prano y fatalmente, el telón se levantaría sobre la historia de un amorpasión.”39). In realtà, come appare chiaramente nella penultima cita-zione, è Francesca che emerge dalle sue parole. Così tutto si regge:la bocca, gli occhi che si fissano sulla bocca, anziché negli occhi de-ll’amante, il tremore delle labbra.

La situazione diventa sempre più insostenibile. Il marito non tol-lera nessuna presenza maschile accanto a lei. Sotto questa pressione,Victoria decide di chiamare Julián, iniziando così un rapporto per ilmomento puramente telefonico con lui, cosa che tuttavia dà la sturaa una lunga serie di lettere anonime che mettono in guardia il maritocirca l’infedeltà della moglie, per quanto questa infedeltà fosse an-

37 Ivi, p. 20.38 Ivi, p. 22.39 Ivi, p. 24.

LEGGER D'AMORE

76

cora soltanto nei pensieri di Victoria. In questi loro contatti telefoniciparlavano di letteratura, si consigliavano libri, leggevano Colette,Maupassant, Vigny: “Nos dábamos cita para leerlos a la misma hora.“A las diez, esta noche. ¿Puede?” A veinte quadras de distancia, yo enmi casa y él en la suya, leíamos.”40 Riandando con la memoria a que-sti anni, coincidenti con la definitiva separazione coniugale, Victoriafa una riflessione interessantissima che al contempo è anche una sto-ria dell’amor passione e dell’amore mimetico. Leggiamola assieme:

El matrimonio me había probado lo que sabía de antemano: el fenó-meno llamado amor de dos enamorados, que fija nuestro deseo exclu-sivamente sobre una persona (por un tiempo largo o corto), no se reducea un mecanismo puramente fisiológico, aun cuando ofrezca todos lossíntomas de ese fenómeno. Es también mecanismo fisiológico pero nosólo eso. Estoy de acuerdo en que no puede dejar de ser (y hablo de lavariedad de amor llamada por Stendhal, cuyo vocabulario adopto: amorpasión) atracción intensa por un cuerpo y un corazón (en ese amor pa-sión, el cuerpo parece a veces preceder a cuanto lo acompaña e impo-ner su acento). (...) Creo en suma que el corazón cuando lo acompaña,puede tomar la sucesión del cuerpo y no a la inversa. (...) El amor pa-sión es el de Paolo y Francesca, es decir, el tormento del círculo en queDante los coloca. Esa pasión no es bella sino en su exceso y sólo seconcibe por su exceso. Está siempre expuesta a sufrir represalias y elmundo la castiga en cuanto la detecta. Es provocación a la muerte, quela corona siempre de una manera o de otra. Sea con la espada de Gian-ciotto, de Golaud, del traidor Melmot, sea por la propia espada41.

Da questo punto in poi tutti i momenti, almeno nella lettura po-steriore che ne fa la scrittice, si proiettano sullo schermo della storiadegli eroi della letteratura dell’amore-passione. La semplice ombra

40 Ivi, p. 29.41 Ivi, pp. 31-32.

77

ROSSEND ARQUÉS

di uno degli alberi del Corso che doveva attraversare per andare atrovare finalmente l’amante si mescola con l’ombra del pino di Cor-nuailles ecc. Una vera ossessione mimetica. Ma la confessione defi-nitiva di questo rapporto mimetico con la letteratura la troviamo nelpasso autobiográfico in cui riprende quello che aveva scritto nel libroDe Francesca a Beatrice, a proposito di Paolo e Francesca:

sordos por el incesante clamor de ayer [los celos del pasado];amenazados en este presente por las incertidumbrees del mañana[celos del futuro]; no pudiendo decir una palabra ni hacer un gestoque no despierte un eco de un pasado enemigo, o de un futuro preñadode agresiones, palabras y gestos se despojan para siempre de todaalegría [joie]. Impetuosos y yaciturnos dolores de la pasión sensual:Nulla speranza li conforta mai42.

Nella conclusione un chiaro riferimento all’effetto mimetico:

Al escribirlo, yo pensaba en mis celos y en los de J. Los míosapuntando hacia el pasado; los de J. hacia el futuro, como Otelo, noera “easely jealous, but being wrought perplex’d in the extreme43.

È una donna in una gabbia sentimentale terribilmente angusta:gelosa del suo amante, famoso tombeur des femmes, è a sua voltaoggetto di gelosia da parte sia del marito, che si sa tradito, sia dell’a-mante, che paventa il tradimento. Caduta innocentemente nella trap-pola del matrimonio borghese obbligatorio, scopre che in esso nonc’è posto per l’amore, che l’amore è in un altrove che si chiama adul-terio e che non è privo di pene infernali. Allora è perfettamente com-prensibile quella simpatia, quell’immedesimarsi di Victoria nellevicende di Francesca, per quanto nella sua inesperienza di vita vissuta

42 Ivi, p. 45; riferito a De Francesca, cit, p. 42.43 Ibidem.

LEGGER D'AMORE

78

nessuna chiosa erudita sarebbe riuscita a chiarire quanto solo l’espe-rienza e l’età possono svelare. Difficile era per chi inizia “a vivere e ascrivere”44 capire in cosa consiste l’autentico supplizio degli amanti diInfV. Anzi all’inizio della lettura immagina che nessun tormento puòessere così terribile se viene sofferto accanto all’amante. Solo in se-guito si accorge della portata di questa condanna, la cui cifra si trovaproprio nella parola “giammai” (jamás), perché per poter assaporareveramente qualcosa, bisogna fermarsi a guardarla. Subito dopo la scrit-trice rende universale (“Así como tantos seres...”) questa unione che èallo stesso tempo solitudine di ognuno dei partner. Non solo, e qui co-mincia a vedersi l’orecchio della situazione personale della saggista,questi amanti non riescono a essere felici perché sono sempre minac-ciati dall’angosciosa incertezza del futuro, senza poter pronunciare néfare gesti che non incidano sul passato nemico, e un futuro pieno di ag-gressioni: “Y palabras y gestos despojándose para siempre de toda ale-gría”45. Il colpevole apparente è Gianciotto. In realtà più crudelmentedi lui, Amore li aveva giá condannati.

[Amor] Les había conducido a la muerte de todo gozo. Amor sehabría encargado de castigarlos en la tierra con ese castigo que tú[Gianciotto] creías capaz solo al Infierno de infligirles46.

Quasi eternamente erranti nel loro amore, eternamente assordatidallo strepito dei loro cuori, eternamente accecati dalla notte dei lorodesideri, eternamente legati l’uno all’altro, eternamente soli...

Impetuoso e taciturno dolor que los aíslas el uno al otro. ¡Tú notienes tregua!47

44 V. Ocampo, De Francesca, cit., pp. 35-36.45 Ivi, p. 38.46 Ivi, p. 40.47 Ivi, p. 42.

79

ROSSEND ARQUÉS

Questa non è una semplice lettura di Dante. È un primo tentativodell’autrice, che prende spunto da Dante per chiarire innanzitutto ase stessa tutto ciò che si agita nel suo animo e che non riesce a tro-vare altre vie di espressione. In quella prima lettura dunque c’è giàastrattamente in nuce quanto emergerà 25 o 30 anni dopo nelle pa-gine della sua Autobiografia.A differenza però di Francesca, la suasofferenza è doppia: in quanto adultera con un parente stretto del ma-rito (e in ciò potremmo ravvisare il carattere incestuoso della rela-zione che l’avvicina ancor di più a Francesca) e in quanto donnagelosa tormentata atrocemente dal passato sentimentalmente tumul-tuoso dell’amante. Ecco dunque la ragione di quella “odierna mi-naccia del passato”, di quel “futuro gonfio di minacce” e diquell’unione che isola i due soggetti. Essa comincia ad aborrire la“bocca” di “cotanto amante” e a sognare il “disïato riso”. Scrive:

Esos ojos, esa frente, esa boca era una traducción en términos debelleza, un comentario, una promesa de no sé que [...]. No necesitasya la boca sinó el “disïato riso”, que ibas más allà de los labios.Contra esa roca viva que es un cuerpo (así de sensible), yo, ala depasión, erápida busca de una posible unión. Desesperada de soledaden una pasión compartida y satisfecha. Desesperada de amor. [...] Laboca había llegado hasta la boca y en completa plenitud. Pero el“diïato riso” [...] se escurría siempre48.

Victoria scopre che anche accanto all’ amante l’amore non va oltrealla “ bocca”, non è mai riuscito a trasformarsi in “disïato riso”. E a leinon basta più l’orizzonte erotico di Francesca e Paolo, desidera altro:l’amore che Beatrice è capace di suscitare. Vuole essere anche Beatrice.

In questo momento sente che ogni grande amore-passione è un in-sieme di nulla e d’immensità: Francesca e Beatrice appunto, comedue termini in contrasto, come due poli che si respingono. Sa che

48 V. Ocampo, Autobiografia, Vol. III, cit., p. 64.

LEGGER D'AMORE

80

solo il sorriso manifesta la fusione dell’anima e del corpo. Ma non sachi può rivelare il mistero di un amore più corale e completo. Solosente il vuoto, come se tra passione e amore ci fosse una contraddi-zione insuperabile.

Come uscire da questo doppio inferno se non attraverso il libro,le parole di chi era riuscito a lasciare da parte la bocca per raggiun-gere la speranza intravista nel sorriso? E così, come lei stessa rac-conta, leggerà e rileggerà senza pausa:

La Divina Comedia (all of books!) segura de que Dante, como gran co-nocedor de los pecados, es decir del sufrimiento de la condición humana,tendría oculto en algún consuelo, alguna revelación, algún bálsamo49.

Leggeva poi l’epistola a Can Grande in cui Dante afferma che ilfine del suo poema è allontanare l’uomo dalla condizione di miseriainteriore per avviarlo verso la luce. È la strada che lei aveva tentatodi ripercorrere con il suo De Francesca a Beatrice: dall’amore pas-sione all’amore, dal gesto della mano che afferra e si chiude sullapresa al gesto della mano che si apre.

Yo vivía Dante, no lo leía. Algunos versos me daban su bautismo,pues sentía que estaban escritos para mí50.

E se il mimetismo non fosse ancora abbastanza evidente ecco ilcommento che tiene insieme l’intera interpretazione mimetica dellaletteratura:

Mi necesidad de comentar la Divina Comedia nacía de un intentode aproximarme a la puerta de salida de mi drama personal, tantocomo de mi real entusiamo por el poeta florentino, mi hermano51.

49 Ivi, p. 94.50 Ivi, p. 97.51 Ivi, p. 98,

81

ROSSEND ARQUÉS

Grazie all’esperienza di quel suo amore adultero, crescerà in lei,mediata da Dante, e in parte da Ortega, una maggior consapevolezzadi sé come donna. Si realizza quindi il passaggio a una coscienzafemminista più alta e profonda, che si concretizza in una nuova im-magine di donna che contiene in sé non solo le ragioni del corpo edello spirito, di cui Francesca e Beatrice sono rispettivamente le me-tafore, ma anche l’insegnamento di Dante, raffigurazione di quellaespressività52 e di quella creatività che lei e il femminismo, di cui erasostenitrice, cercavano e rivindicavano da tempo, in contrasto convecchi e nuovi pregiudizi, dai quali tuttavia erano venuti molti stimoliper una presa di coscienza circa l’uguaglianza della donna in tutti gliambiti.

52 Si veda il suo La mujer y la expresión, cit. Riguardo alla scrittura delle donnein America Latina si veda Hintze, Gloria, Escritura femenina: diversidad y gé-nero en América latina, Universidad Nacional de Cuyo, 2004; Berenguer, Car-men, Escribir en los bordes, 1987, parte 2, Editorial Cuarto proprio, 1994.