M. Treister, Die Gegenstände aus Bronze und Knochen sowie der Schmuck, in: M. Treister (Hrsg.), Die...

Transcript of M. Treister, Die Gegenstände aus Bronze und Knochen sowie der Schmuck, in: M. Treister (Hrsg.), Die...

1

Д ев ев а ве е Де в в ч ев е п 3

Серия основана в 2006 г.

Под редакцией В. И. Мордвинцевой и М. Ю. Трейстера

2

2 0 0 8

ТРЕХБРАТНИЕС . С . Б е с с о н о в а ,

Н . В . Б ы к о в с к а я ,

Й . Д е т е р л и н г ,

Г . А . Л о м т а д з е ,

А . Л о р е н ц ,

П . - А . К р о й ц ,

М . Ю . Т р е й с т е р

3

КУРГАНЫ

в в а в в В ч в • 3

Серия основана в 2006 г.

и фе ьпБ

М и х а и л Т р е й с т е р ( Ре д . )

Курганная группа

второй половины IV – III вв. до н.э.

в Восточном Крыму

4

Наукове видання

Т Р Е Х Б Р А Т Н И Е К У Р Г А Н ЫКурганная группа

второй половины IV–III вв. до н. э. в Восточном Крыму.

( р о с і ї с ь к о ю м о в о ю )

Відповідальна за випуск В. И. МордвінцеваРедактор М. Ю. Трейстер

Технічний редактор П. В. КоньковДизайн П. Борісов

Підписано до друку з оригінал-макету 27.06.2008 р. Формат 60х84/8.Папір офс. Гарнітура «Myriad Pro». Друк офс.

Обл. вид. арк. 33,64. Ум. друк. арк. 36,74. Наклад 300 прим.

Видавництво «Унiверсум»95053 м. Сімферополь, вул. Київська 6/4, оф. 3

(+38) [email protected]

Свiдоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктiв видавничої справи

ДК 943 вiд 10. 06. 2002 р.

Надруковано в ООО «Форма»95011, м. Сімферополь, вул. Горького, 8

УДК 902.6Т 66

ISBN 966-8048-33-3

Все права защищены© M. Ю. Трейстер, 2008. Составление

Никакая часть этой книги ни в какой форме (печать, фотокопия, CD-ROM, DVD, Интернет или на другом носителе информации) не может быть воспроизведена или при помощи электронных систем переработана, размножена и распространена без письменного согласия составителя.

Tel: +49-228-2428767Fax: +49-228-3692518E-Mail: [email protected]: www.ancienttoreutics.com

Трехбратние курганы. Курганная группа второй половины IV–III вв. до н. э. в Восточном Крыму.— Симферополь–Бонн: Универсум, 2008.— 288 с., [28] л. илл.— (Древняя торевтика и ювелирное дело в Восточной Европе № 3).

ISBN 966-8048-33-3

Книга посвящена результатам раскопок трех курганов позднеклассическо-го — раннеэллинистического времени в восточной части Керченского полу-острова в Крыму, на территории, которая в древности относилась к Боспорско-му царству. Курганы были раскопаны Керченским музеем в 1960-е годы в рамках спасательных раскопок. На основании полной публикации всех комплексов кур-ганов и находок, их характер анализируется в сравнении с боспорскими, а также выборочно с другими северопричерноморскими погребальными памятниками как греческих городов, так и скифов.

Книгу присвячено результатам розкопок трьох курганів пізньокласичного – ранньоелліністичного часу в східній частині Керченського півострова в Криму, на території, яка в давнину відносилася до Боспорського царства. Кургани були розкопані Керченським музеєм у 1960-і роки у межах рятувальних розкопок. На підставі повної публікації всіх комплексів курганів і знахідок, їх характер аналізу-ється порівняно з боспорскими, а також вибірково з іншими північнопричорно-морськими похоронними пам’ятниками як грецьких міст, так і скіфів.

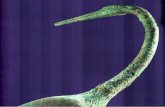

На первой странице обложки: серьга с подвеской в виде фигурки сфинкса кат. № 14 (фото: М. Трейстер, 2004).

На последней странице обложки: общий вид надгробной стелы кат. № 65 (фото: М. Трейстер, 2008).

Тексты публикуются в авторской редакции, с сохранением авторских особенностей стилистики, библиографического описания

5Автор

Название

П и л виИдея полной публикации материалов рас-

копок Трехбратних курганов возникла в ходе обсуждения контекста находки надгробной сте-лы между М. Трейстером и Ф. Флесс. Особые об-стоятельства, заключающиеся в том, что рельеф представляет собой необычную композицию, а, кроме того, вероятно связан с не потревоженным богатым погребением, привели к организации проекта, озаглавленного «Выбор средств погре-бальной репрезентации в Боспорском царстве как индикатор культурной принадлежности». Весной 2004 г. этот проект был одобрен сроком на один год Немецким Научным Обществом в рам-ках программы «Формы и пути аккультурации в Восточном Средиземноморье и Причерноморье в древности» (номер проекта SPP 1065). Проект был осуществлен A. Лоренц и М. Трейстером под руководством проф. Ф. Флесс в Археологическом Институте Свободного Университета Берлина. На наше предложение о сотрудничестве откликну-лись также С. С. Бессонова (Институт археологии НАН Украины, Киев), П.-А. Кройц (Археологиче-ский институт, Университет Бохума), Й. Детерлинг (Археологический институт, Свободный Универ-ситет Берлина), Г. А. Ломтадзе (Гоcударственный исторический музей, Москва), которые подгото-вили для предлагаемой вниманию читателей пуб-ликации Трехбратних курганов пять статей.

В целях доступности более широкому кругу читателей книга выходит на русском и немец-ком языках. Перевод на немецкий текстов, на-писанных на русском языке С. С. Бессоновой и М. Трейстером, выполнен А. Лоренц; тексты изна-чально написанные по-немецки Й. Детерлингом,

П.-А. Кройцем и А. Лоренц, перевел на русский М. Трейстер.

Большую помощь в организации работы нам оказал начальник Боспорской археологической экспедиции ГМИИ им. А. С. Пушкина, В. П. Толстиков. Работа в Керченском музее была бы невозможна без помощи его руководства и научных сотрудни-ков. Среди керченских коллег в первую очередь мы хотели бы поблагодарить зам. директора по научно-фондовой работе, Н. В. Быковскую, главного архитектора Музея Р. Г. Синенко, заведующую Лапи-дарием, Т. А. Матковскую, научную сотрудницу Лапи-дария, О. П. Бабич, а также заведующую Картинной галереей, Л. М. Лазенкову. Выражаем искреннюю признательность директору Музея исторических драгоценностей, Киев, Л. В. Строковой и научному сотруднику Е. П. Подвысоцкой за предоставленную М. Трейстеру возможность изучения украшений, найденных в Трехбратних курганах, хранящихся в указанном музее. Кроме того, в Киеве большую по-мощь при работе в архиве и в фондах Института археологии НАН Украины со сравнительными мате-риалами оказали В. М. Зубарь и Н. А. Сон, которым авторы выражают свою большую признательность. Благодаря заведующему отдела археологии Восточ-ной Европы и Сибири, А. Ю. Алексееву, и хранителю драгоценных металов Отдела античного мира Го-сударственного Эрмитажа, Л. А. Некрасовой, я мог ознакомиться de visu с богатейшими сравнитель-ными материалами, хранящимися в Ст. Петербурге. В. И. Мордвинцева оказала нам большую помощь в подготовке к изданию рисунков отдельных вещей, найденных в курганах. Всем им выражаем нашу сер-дечную благодарность.

М. Трейстер

М. Ю. Трейстер, 2008 ©

6Трехбратние курганы

Курганная группа второй половины IV–III вв. до н.э.

а иПредисловие .......................................................................................................................................................5

А. Лоренц, М. Ю. Трейстер

введение ..............................................................................................................................................................7

Н. В. Быковская

Памяти д. с. Кирилина (1936–1991) ................................................................................................................9

А. Лоренц, М. Ю. Трейстер

трехбратние Курганы.Каталог КомПлеКсов и находоК .......................................................................... 13

С. С. Бессонова

Погребение № 3 из среднего трехбратнего Кургана ................................................................................ 61

Г. А. Ломтадзе, А. Лоренц

остродонные амфоры и их фрагменты .................................................................................................... 69

А. Лоренц

Посуда и утварь из алебастра, стеКла, дерева и КерамиКи ................................................................. 75

М. Ю. Трейстер

изделия из бронзы, Кости и уКрашения .................................................................................................105

М. Ю. Трейстер

Погребальное ложе и Постамент для сосудов из гробницы № 1 старшего Кургана ...................123

С. С. Бессонова

реКонструКция деревянного сарКофага из среднего трехбратнего Кургана ................................127

П.-А. Кройц

рельеф из старшего трехбратнего Кургана .............................................................................................131

Й. Детерлинг

К трехмерным реКонструКциям ................................................................................................................141

М. Ю. Трейстер

датировКа трехбратних Курганов.............................................................................................................145

М. Ю. Трейстер

Погребальный обряд трехбратних Курганов и Проблемы аККультурации ...................................147

иллюстрации .................................................................................................................................................157

литература ......................................................................................................................................................257

архивные материалы ..................................................................................................................................280

соКращения ....................................................................................................................................................281

источниКи иллюстраций ...........................................................................................................................281

индеКс .............................................................................................................................................................282

105М. Ю. Трейстер

Изделия из бронзы, кости и украшения

М. Ю. Трейстер

л я ыз К К ш я

Еще более редкий тип представляет зеркало кат. № 45 (табл. 30, 2; 118, 2) с плоской бронзовой ручкой, припаянной к круглому диску без за-краин при помощи атташа в форме листа плю-ща. Зеркала в виде круглых дисков без закраин с накладными металлическими (или составны-ми) ручками в Северном Причерноморье весь-ма редки. При этом, ручки таких зеркал кре-пились к диску при помощи заклепок, фикси-рующих край диска между двумя пластинами, иногда фигурными, выполненными в форме капители или пальметты, подобно зеркалам из погребений конца VI – начала V в. до н.э. не-крополя Ольвии6, и скифского кургана № 6 у Басовки7. Аналогии же зеркалу кат. № 45 ни по конструкции, ни по форме атташа ручки мне не известны.

Не меньший интерес вызывает фрагмен-тарно сохранившееся зеркало, найденное в погребении № 3 Среднего кургана. Зеркало в виде круглого диска с заклепкой поверх на-кладной бронзовой пластинки в центре (кат.

№ 106; табл. 92, 1), как отмечает С. С. Бессонова8, не имеет параллелей. Зеркала в виде круглого диска с заклепкой в центре мне не известны. Учитывая тот факт, что зеркало не было обнару-жено в Керченском музее, не видела его после реставрации и С. С. Бессонова, трудно сказать что-либо определенное об этом зеркале — не исключено, что зеркало находилось в кожа-ном или деревянном футляре, к которому была каким-то образом прикреплена накладная пла-стинка с заклепкой.

нй К г й № олз млпдБронзовые киафы — довольно распростра-

ненная находка в богатых мужских погребениях

6 Фармаковский 1914, 28 табл. X, 7; Козуб 1974, 83–84 рис. 37, 4–5.7 Фармаковский 1914, 30 табл. XIII, 7; Kat. San Antonio 1999, Nr. 118.8 См. в данном томе, с. 64.

Iй я мй г й № пп–прз млсд

Зеркала из Трехбратних курганов (кат. № 44–45,

106) не были предметом специального иссле-дования. Хотя они были учтены в сводке зеркал Скифии, опубликованной Т. М. Кузнецовой1, ав-тор сводки их не видел, о чем свидетельствуют вопросительные знаки в разделах, посвященных классификации зеркал.

Такие зеркала нехарактерны для скифских по-гребений рассматриваемого времени, когда по-лучили распространение зеркала в виде дисков с накладными костяными рукоятками. Ближайши-ми параллелями зеркалу кат. № 44 (табл. 30, 1; 118, 1) с выступом-ручкой в виде короткого штыря (от-литой вместе с массивным круглым диском дм. 14,8 см), который вставлялся в деревянную ру-коять, являются: 1) зеркало несколько меньших размеров (дм. диска 10,7 см) из впускного погре-бения № 1 кургана № 2/1982 у с. Калинино Перво-майского района Крыма; инвентарь погребения позволяет датировать его IV, возможно, началом III в. до н.э.2 и 2) несколько большее по размерам зеркало из склепа II, раскопанного на г. Митридат в Керчи в 1833 г. (дм. диска 18,0 см)3. Еще ближе по размерам (дл. общ. 21,5 см, дм. диска 15,0 см) и по конструкции бронзовое зеркало, хранящееся в Археологическом музее Стамбула, происходящее из Сивас, которое авторы каталога датируют рим-ским периодом4. Наконец, три таких бронзовых зеркала были найдены при подводных исследо-ваниях Гераклиона в востоку от Александрии5.

1 Кузнецова 2002, 243 № 250–252.2 Колотухин 2000, 23 рис. 13, 7; Ольховский 2004, 86 рис. 4, 8.3 Не опубликовано. ГЭ, Инв. П.1833.4.4 Kat. Istanbul 1993, Nr. B 121.5 Kat. Berlin 2006, 222–223; 429 Nr. 220; 222–223.

М. Ю. Трейстер, 2008 ©

106Трехбратние курганы

Курганная группа второй половины IV–III вв. до н.э.

как в скифских курганах V–IV вв. до н.э.9, так и в боспорских некрополях того же времени10.

Киаф из Старшего Трехбратнего кургана (кат.

№ 30; табл. 28, 2; 65, 2) по своим размерам и форме черпачка скорее обнаруживает близость к не-большим бронзовым киафам из некоторых по-гребений (№ 21, 48, 49) скифского могильника у с. Николаевка с длиной ручек ок. 24–28 см и черпачками, имеющими диаметр 6–7 см и высо-ту 2,3–4 см11. Они отличаются от более крупного киафа с ручкой дл. 38 см, найденного в погребе-нии № 7 того же могильника12, а также от киафа из погребения № 43 с треугольными выступами в месте перехода от ручки к вместилищу13, напоми-нающим по этой детали бронзовые и серебряные киафы из Македонии и Малой Азии14. Близкие по форме черпачка киафы известны также в некро-поле Ольвии классического времени, например,

9 Курган № 2/1981 у с. Корнеевка, погребение № 2 середины – третьей четверти V в. до н.э.: имеет глубокий профилированный черпачок, дл. ручки 30 см, вместилище: дм. 5,0 см, в. 3,2 см (Ковалев — По-лин 1991, 45 рис. 7, 1; 47 № 19).— Курган № 38 у с. Любимовка под Каховкой, центральное погребение IV в. до н.э.— киаф с более глубоким полусферической формы вместилищем (Leskov 1972, 53 Abb. 17).— Группа Сторожевой Могилы, у с. Покровское, курган № 1. Киаф с прекрасно моделированной лебединой головкой, вмести-лище удлиненное яйцевидной формы, в. 6,5 см, дм. по венчику 5,0 см. Общ. в. 54,5 см (Мозолевский 1980, 75 рис. 6, 9; 77–78 № 11; Гав-рилюк 1989, 28 рис. 8, 4–6). Подобной же формы вместилище имеет киаф из кургана № 401 у с. Журовка (Онайко 1966, 63 № 218 табл. 4, 2; Петренко 1967, 25 табл. 15, 13).

10 Нимфей: см. в целом Силантьева 1959, 64.— Курган № 24, гроб-ница № 19, раскопки А. Е. Люценко, 1876 г.: Силантьева 1959, 65 рис. 34, 1; 104 № 113 прим. 141; Кат. Ст. Петербург 1999, 94 № 230.— Курган № 17, гробница № 8, раскопки А. Е. Люценко, 1876 г.: Силантьева 1959, 72 рис. 39, 4; 106 № 114 прим. 181; Кат. Ст. Петер-бург 1999, 97 № 241.— Гробница № 16, раскопки А. Е. Люценко, 1876 г.: Силантьева 1959, 106 № 115.— Курган, гробница № 6, рас-копки Ф. Биллера, 1868 г.: Vickers 1979, 45–46 Taf. XVII, a; Vickers 2002, 50–51 Taf. 19.— Мыс Такиль. Курган. Плитовая гробни-ца. Раскопки Д. В. Карейши, 1843 г.: Reinach 1892, 95 Taf. XLIV, 9. ГЭ, Инв. П.1843.7.— Гермонасса. Погребение № 15. Раскопки Н. И. Репникова, 1931 г.: Гайдукевич 1959, 164 прим. 30 № 86.— Тирамба. Могила № 149. Костяк № 2. Раскопки А. К. Коровиной, 1970 г.: не опубликован.— Таманский полуостров. Курган на участке Пивнева у хут. Белого, центральная гробница из сырцо-вого кирпича № 14: не опубликован.— Серебряные киафы были найдены в гробнице III кургана на Зеленской горе (Pharmakowsky 1913, 185–186 Abb. 11; Шкорпил 1916, 31 рис. 21; Strong 1966, 91–92; Treister 2003, 61–62 Abb. 10) и в мужском погребении кургана Карагодеуашх (Лаппо-Данилевский — Мальмберг 1894, 151 табл. VI, 2; Strong 1966, 92; Treister 2003, 67).

11 Мелюкова 1975, 168 рис. 50, 2–4; Топал 2000, 225 рис. 2, 5.12 Мелюкова 1975, 168 рис. 50, 1; Топал 2000, 221 рис. 1, 3.13 Мелюкова 1975, 168 рис. 43, 12; Топал 2000, 223 рис. 1, 8.14 Cм. в целом об эволюции бронзовых киафов, например, Kent Hill 1942,

40–55 Abb. 1; 53; Tab. I (тип 3); Strong 1966, 92 Abb. 21a; Vickers 1981, 557–558.— О находках из Македонии и Малой Азии см. Treister 2003, 61.

из погребения № 19/190315 и в курганном некро-поле Нимфея16.

Нам не удалось обнаружить в фондах Керчен-ского музея бронзовый киаф из гробницы № 3 Среднего кургана (кат. № 104), он известен по фото-графиям (табл. 91, 1), судя по которым, был чрезвы-чайно похож на киаф из гробницы № 1 Старшего кургана.

ой C г й № фмдПо форме рукояти и оформлению перехода

от нее к лезвию публикуемый стригиль (табл. 89) относиться к типу B2 по классификации М. Про-хазки17. Особенностью его оформления являет-ся атташ пельтовидной формы18. Как правило, бронзовые стригили V–IV вв. до н.э. имели ат-таши овальной формы или в виде листа19. Стри-гиль, подобный находке в Среднем кургане (кат.

№ 91; табл. 89), с подобной ручкой и аналогичным атташем пельтовидной формы происходит из погребения IV в. до н.э. некрополя Аполлонии в Иллирии20. Аналогичные бронзовые стригили с таким же атташем из Олинфа (?) экспонируется в музее Полигироса, из некрополя Димитриа-ды — в музее Волоса. Подобный же стригиль неизвестного происхождения находился в кол-лекции Вальтера Кропатчека21. В Национальной библиотеке Парижа хранится еще один стри-гиль с подобным атташем с клеймом Аполлодо-ра, известным также на других стригилях, про-исходящих из италийских некрополей Пицен-ского региона22.

Находки бронзовых и железных стригилей неизвестны в скифских курганах степи и лесо-степи. Вместе с тем, на Боспоре бронзовые или железные стригили — довольно распространен-ный элемент погребального обряда23, как бога-

15 Козуб 1974, 73 рис. 28, 2; 75.16 Из кургана № 24, гробницы № 9. См. выше прим. 10.17 Prohászka 1998, 797.18 В своем обзоре форм декора стригилей Э. Котера-Файер даже не упо-

минает подобную форму атташей (Kotera-Feyer 1993, 161–163). 19 См. например, стригили из различных некрополей Греции и Италии.

Истмия: Raubitschek 1998, 122–124; 129–130 Nr. 460–475 Taf. 73; Олинф: Robinson 1941, 172–180 Nr. 517–569 Taf. XXXII–XXXVI.— Аканф: Kaltsas 1998, 283–284 Abb. 41–42.— Метапонт: Prohászka 1998, 797–804 Abb. 20.8–20.14, особенно рис. 20.13 на с. 800.

20 Kat. Hildesheim 1988, Nr. 214.21 Kat. Hamburg 1980, Nr. 101.22 Adam 1984, Nr. 82.23 См. в целом. Некрополь Нимфея: в погребениях с трупосожжениями:

Силантьева 1959, 18–19; в каменных гробницах: Силантьева 1959, 24.— Грунтовый некрополь Пантикапея: Кастанаян 1959, 282.

107М. Ю. Трейстер

Изделия из бронзы, кости и украшения

тых подкурганных24, так и рядовых погребений25 V–III вв. до н.э.

пй П г й № мнуз мрлдВ конской могиле Среднего кургана были най-

дены фрагментированные двудырчатые бронзо-вые псалии с верхними концами, оформленными в виде скульптурных головок быков (кат. № 128; табл.

39, 1; 127, 2). Хотя по своей форме их можно отнести к типу так называемых С-видных псалиев, полу-чивших распространение в IV в. до н.э.26, по своим размерам, сечению и декору псалии отличаются от бронзовых псалиев, характерных для скифской

24 Нимфей. Курган № 9, гробница № 3, раскопки А. Е. Люценко, 1876 г. (бронза): Силантьева 1959, 98 № 8 (V–IV вв. до н.э.).— Большой курган на границе с крестьянскими наделами, раскопки С. И. Вере-брюсова, 1880 г. (железо): Силантьева 1959, 98 № 11 (V–IV вв. до н.э.).— Курган № 2, гробница № 1, раскопки А. Е. Люценко, 1876 г. (железо): Силантьева 1959, 98 № 16.— Курган № 2, гробница № 7, раскопки А. Е. Люценко, 1876 г. (железо): Силантьева 1959, 99–100 № 35 (IV вв. до н.э.).— Пантикапей. Курган по дороге в Каран-тин. Плитовая гробница II, раскопки А. Б. Ашика, 1834 г. (бронза): ГЭ, Инв. П.1834.91.— Курган близ Карантинной слободки, камен-ный ящик, раскопки А. Б. Ашика, 1841 г. (бронза): Ашик 1848, 48 § 40; Reinach 1892, 95 Taf. XLIV, 14. ГЭ, инв. П.1841.39.— Глинище. Курган средней величины, каменная плитовая гробница, раскоп-ки Д. В. Карейши, 1842 г. (бронза): Карейша 1844, 615. ГЭ, инв. П.1842.48.— Курган IV, могила № 1. Раскопки Керченского музея и Боспорской экспедиции ЛО ИИМК АН СССР, 1954 г. (материал не известен): Кунин — Кунина 1962, 289.— Горгиппия. Курган к востоку от Анапы, склеп из дикарных камней, раскопки 1881 г. (бронза): не опубликован.— Фанагория. Курган в трех верстах к западу от Сенной, жженая гробница, раскопки 1875 г.: (бронза): не опубликован.

25 Нимфей. Плитовая могила № 10, раскопки С. И. Веребрюсова, 1878 г. (бронза): Силантьева 1959, 101 № 59 (V–IV вв. до н.э.).— Плитовая могила № 6, раскопки С. И. Веребрюсова, 1879 г. (железо): Силантьева 1959, 102 № 66.— Плитовая могила № 3, раскопки С. И. Веребрюсова, 1878 г. (железо): Силантьева 1959, 102 № 67.— По-гребение А212, раскопки Н. Л. Грач, 1977 г. (бронза): Грач 1999, 85 № 2; 266 табл. 122, 7.— Пантикапей. Подбойная гробница с пере-крытием из черепиц на Долгой скале (г. Митридат), раскопки 1874 г. (железо): Кастанаян 1959, 280; 282 № 22.— Каменная гробница, раскопки 1878 г. (железо): ОАК за 1878–1879 г., XVIII; 153; Кастана-ян 1959, 282 № 17.— Плитовая могила № 5. Раскопки Керченского музея, 1957 г. (железо): Азарова 1962, 326.— Некрополь у пос. Войкова. См. в целом: Капошина 1959, 143 рис. 53.— Гробница № 28 с монетой середины – второй половины IV в. до н.э. (железо): Капошина 1959, 148 № 114.— Гробница № 53 с монетами первой половины III в. до н.э. (железо): Капошина 1959, 150 № 191.— Гроб-ница № 59 (железо): Капошина 1959, 151 № 243.— Гробница № 62 (железо): Капошина 1959, 151 № 238.— Гробница № 76 с монетами середины – второй половины IV в. до н.э. (железо): Капошина 1959, 152 № 319.— Гробница № 80 с монетами IV–III вв. до н.э. (желе-зо): Капошина 1959, 152 № 239.— Некрополь сельского поселения около Мирмекия, раскопки В. Н. Зинько, 1989 г. (железо): В. Зинько 2003а, 171; 174–175 рис. 6, 1–3.— Для сравнения отметим, что в Тузлинском некрополе находки стригилей зафиксированы лишь в одном погребении V–IV вв. до н.э.: Сорокина 1957, 22.

26 См. обзор находок псалиев С-видной формы в скифских курганах IV в. до н.э.: Мозолевский — Полин 2005, 301–302.

узды IV в. до н.э.27. Хотя в своем отчете Д. С. Кирилин и называл данные псалии «типичными для Север-ного Кавказа» или «псалиями кобанского типа», впрочем, ни приводя никаких обоснований своих заключений28, ни среди псалиев кобанской культу-ры29, ни среди находок конской узды из скифских комплексов этого и более раннего времени мне неизвестны параллели публикуемым псалиям. Можно только отметить, что оформление их верх-него конца в виде скульптурной головки быка вы-глядит чрезвычайно архаично.

Cам принцип оформления конца псалия в виде скульптурной головки животного находит соот-ветствие в декоре раннескифских трехдырчатых костяных псалиев, которые украшались головка-ми пантеры30, дикого осла31, лошади32 или барана33. Подобным же образом, головками пантер на кон-цах оформлены бронзовые S-видные псалии из кургана № 491 у с. Макеевка в Среднем Придне-провье, датирующегося первой половиной V в. до н.э.34. Известны бронзовые скифские навершия VI в. до н.э., украшенные головками быков35, впро-чем, стилистически эти изображения отличаются от головок на псалиях из Среднего кургана.

Особое внимание обращает на себя частично сохранившийся на одном из псалиев на участке между отверстиями с внешней стороны декор в виде плетенки (табл. 39, 1,b; 127, 2,b). Подобный де-кор на скифских псалиях до сих пор не был из-вестен. В этой связи укажем на примеры исполь-зования греческого орнаментального декора на некоторых других изделиях скифского типа IV в. до н.э., бронзовых котлах из Раскопаной Моги-лы36 и Чертомлыка37. Как показывает наш анализ 27 О конской узде IV в. до н.э. в целом см. Ильинская 1973, 42–63.— См.

о псалиях из скифских комплексов Правобережья Среднего Придне-провья, например, Петренко 1967, 36–38 табл. 26; о псалиях из курга-нов лесостепного Побужья: Бессонова 1994, 23–25 рис. 6.

28 Кирилин, Отчет 1965, 4 прим. 11; 25 № 5.29 См., например Виноградов 1976, 147–152 о кобанском варианте

скифо-сибирского звериного стиля.30 См., например, Kat. München 1984, 68 Nr. 30.31 Галанина 1977, 44 табл. 22, 1; Kat. München 1984, 68 Nr. 31.32 Галанина 1977, 42; 45 табл. 23, 2–3.33 Галанина 1977, 38; 40 табл. 19, 2.34 Петренко 1967, 37; 159 табл. 26, 22; Галанина 1977, 29; 31 табл. 13, 5.35 См., например, из Прикубанья: Kat. Tokio 1991, 53 Nr. 22; Kat. Paris 2001,

84–85 Nr. 13.36 Schefold 1938, 25; 35 Abb. 26; Онайко 1966, 57 № 35 табл. XVI; Artamonow 1970,

Abb. 21; Galanina — Grach 1986, Abb. 161; Алексеев 1991, 31–33; Алексеев и др. 1991, 119–120 рис. 81; Boardman 1994, 212 Abb. 6.37; Jacobson 1995, 191 Nr. VI.A.3 Abb. 75; Kat. Bonn 1997, 98 Nr. 23; Kat. Mailand 2001, 125. Nr. 76.

37 Алексеев и др. 1991, 256–257 № 229; Алексеев 1991, 31; Jacobson 1995, 191.

108Трехбратние курганы

Курганная группа второй половины IV–III вв. до н.э.

элементов декора этих котлов, инокультурные мотивы, использованные как «цитаты» в вещах воспринимаемой их культуры, могли служить для передачи новой информации и наделять вещь новыми сакральными свойствами38.

Упомянутые в отчете Д. С. Кирилина псалии, найденные в конской могиле Младшего кургана, не были обнаружены нами в Керченском музее, описаний, рисунков или фотографий этих псали-ев нет (кат. № 150).

рй г й № мрмдВероятнее всего из конской могилы Младшего

кургана происходит бронзовый налобник в виде пластины, расширяющейся книзу, с рельефно вы-ступающей головкой животного en face и c круг-лым отверстием у перехода рельефной части к плоскости бляхи (кат. № 151; табл. 99, 1). Очевидно, это предмет, который был описан Д. С. Кирилиным как «наносник в виде фантастического животно-го», упомянутый, среди предметов конской узды, происходящих из курганов № 2 и 3 и сопостав-ленный им с находками, выполненными в звери-ном стиле, происходящими из скифских курганов Приднепровья. Вместе, с тем, проверка ссылок, данных Кирилиным, показала, что он указывал на золотую бляшку из Чертомлыка с профильным изображением быка влево, повернувшим голову en face39. Хотя в фондах Керченского музея нам не удалось найти этот предмет, по имеющейся фото-графии, на которой он изображен сбоку, тем не менее, можно достаточно ясно представить фор-му предмета. Действительно, налобники этого типа были достаточно широко распространены в скифских курганах Приднепровья V–IV вв. до н.э.40. К сожалению, по фотографии трудно определить, головка какого животного украшала налобник, соответственно, также невозможно уверенно го-ворить о каких-то конкретных параллелях дан-ной находке.

сй H г й № рр–рсз флз ффдНами не были обнаружены в Керченском му-

зее наконечники стрел, происходяшие из гроб-ницы № 1 Старшего кургана (кат. № 55–56), изо-бражений их также не сохранилось. Достаточно подробный анализ наконечников стрел, обнару-

38 Трейстер 2007.39 ДГС II, 1873, табл. XXX, 5 = Aлексеев и др. 1991, 250 № 212.31 рис. 76

(слева внизу).40 Петренко 1967, 40 тип 2; 165 табл. 29, 5. 9. 22; Ковпаненко и др. 1989,

123; 126, рис. 39, 24–27; Фиалко 1996, 94–100.

женных в гробнице № 3 Среднего кургана (кат.

№ 90, 99; табл. 36, 1; 83–88) представлен в статье С. С. Бессоновой41.

тй я я г й № пдВ гробнице № 1 Старшего кургана обнаружены

бронзовые позолоченные ветки лавра, каждая из которых состояла из черенка и трех вытянутых остроконечных листочков — всего было найдено 270 целых и фрагментированных листочков (кат.

№ 4; табл. 104, 1). Ближайшей параллелью им явля-ется находка в гробнице III кургана в Энее (Ма-кедония): здесь было найдено пять бронзовых венков с позолоченными листьями и плодами, по крайней мере, часть из которых могла быть изна-чально подвешена на железных гвоздях, вбитых в стенки гробницы42.

По мнению Д. С. Кирилина, бронзовые позоло-ченные ветки лавра из Старшего кургана относи-лись к расшивке погребального полога, который, предположительно, был растянут над каменным клине43. Конструкция балдахина прослежена не была, так же как не были зафиксированы места находки веточек лавра.

Ткани, которые в литературе называют остат-ками погребального полога, в частности, из Пав-ловского кургане на Юз-Обе44, на самом деле были найдены внутри деревянного саркофага45. Ткани, найденные в VI Семибратнем кургане, принадле-жали большому покрывалу, которым была оббита крышка саркофага46.

Погребальные пологи или балдахины расшива-лись тонкими золотыми бляшками, что, вероятно, имело место в гробнице II в Вергине, где они были найдены в разбросе, в том числе на крышке сар-кофага в передней камере гробницы47. Предполо-жительно, золотые бляшки найденные в кургане Большая Близница рядом с остатками колесницы украшали изначально ткань балдахина48. Изобра-жения закрепленных на стенах при помощи гвоз-дей (?) и драпирующих стены тканей, известно на позднеэллинистических надгробных рельефах со

41 См. в данном томе, с. 62–63.42 Vokotopoulou 1990, 66–67 Nr. 45–49; 132 Taf. 39; Kat. Thessaloniki 2000,

27 Abb. 15.43 Кирилин 1968, 185 прим. 24.44 ОАК за 1878–1879, табл. 3; Гриневич 1952, 135.45 Герцигер 1973, 80; 90 № 5.46 Герцигер 1973, 73; 89 № 3.47 Andronicos 1984, 177–178 Abb. 143–144; Kat. Hannover 1994, 217 Nr. 256.48 ОАК за 1865 г., 9; Герцигер 1973, 75.

109М. Ю. Трейстер

Изделия из бронзы, кости и украшения

сценами загробной трапезы c Самоса49, Родоса50, из Малой Азии51 и Западного Причерноморья52. Впрочем, ни одного примера находок тканей, рас-шитых золотыми бляшками или другими металли-ческими украшениями на Боспоре не известно.

C другой стороны, нельзя исключать, что най-денные в гробнице веточки лавра могли принад-лежать изначально погребальным венкам или гирляндам, которые могли быть подвешены на гвоздях, вбитых в стенки погребальной камеры, подобно венку из золотых миртовых листьев в упомянутой выше гробнице в Вергине — значи-тельный разброс листьев, найденных вперемеш-ку с обломками штукатурки, дал М. Андроникосу основание для такой гипотезы53. Имеются и другие данные для предположения о том, что найденные в гробнице № 1 Старшего кургана бронзовые по-золоченные ветки с листьями принадлежали вен-кам или гирляндам, подвешенным на стенке по-гребальной камеры54.

IIй я мй г й № ммсд

Накладки ларца из погребения Среднего кур-гана (кат. № 116; табл. 38, 3; 95; 96, 1) находят парал-лели в скифских погребениях Хоминой Могилы55, кургана № 13/1900 у с. Оситняжка и Бердянского кургана.

Пластинки, прямоугольной формы, треуголь-ного сечения, неорнаментированные, дл. до 11 см, шириной до 1,8 см, макс. толщ. 0,8 см, были найде-ны среди инвентаря могилы № 1 кургана Хомина Могила56. Еще ближе к пластинам из Трехбратнего кургана № 2 — пластинки дл. 10 см, шир. 1,0 см, украшенные по одной из сторон четырьмя–пятью углубленными пропилами, найденные в могиле № 3 того же кургана57. Подобные же пластинки прямоугольной формы и треугольного сечения

49 Fabricius 1999, 84 Anm. 2 Taf. 2a-b; 125.50 Fabricius 1999, 84 Anm. 2 Taf. 18a; 176–177.51 См., например, Pfuhl — Möbius 1977, 403 Nr. 1647 Taf. 241 (Гейнюк в

районе Болу); 405 Nr. 1656 Taf. 242 (окрестности Изника); Fabricius 1999, 84 Anm. 2 Taf. 34a (Даскилейон).

52 См., например, Pfuhl — Möbius 1977, 411 Nr. 1687 Taf. 246 (Одессос). 53 Andronicos 1984, 177–178.54 См. подробнее раздел М. Трейстера, с. 148.55 Курган Хомина могила датируется концом IV – началом III в. до н.э.: Мозо-

левский 1973, 234 или последней четвертью IV в. до н.э.: Aлексеев 2003, 277.56 Мозолевский 1973, 222 рис. 32, 11–12; 223–224 № 13.57 Мозолевский 1973, 231 рис. 37, 14; 234 № 12.

происходят из ограбленного погребения кур-гана № 13/1900 у с. Оситняжка, б. Чигиринского уезда, датирующегося по наконечникам стрел IV – началом III в. до н.э.58. Аналогичные пластинки, украшенные поперечными пропилами, сгруппи-рованными по три, происходят из Бердянского кургана59.

Очень близкие параллели пластинкам из Сред-него кургана (табл. 38, 3; 95) происходят из плито-вой могилы № 1/1989, открытой на некрополе сельского поселения близ Мирмекия,— на этих пластинках сохранились следы раскраски и часть из них украшена поперечными наcечками по тор-цу. По мнению В. Н. Зинько, они, возможно, при-надлежали к украшению саркофага. Находящаяся рядом площадка для кремации дала материал по-следней трети IV в. до н.э.60.

Особый интерес вызывает одна из накладок, боковая сторона которой украшена раскрашен-ным циркульным орнаментом (табл. 96, 1). Судя по тому, что циркульный орнамент частично обре-зан краем пластинки, а также исходя из ее функ-ционального назначения (украшения шкатулки, при которым боковые стороны не видны), можно предположить, что пластинка, украшенная цир-кульным орнаментом, была вторично использо-вана. При этом, она были украшена насечками с одной из торцевых сторон, которые частично прорезали орнамент.

нй К я г й № отдБлижайшей параллелью накладкам от шкатул-

ки (кат. № 37; табл. 29, 7; 116, 1), найденным в погре-бении Старшего кургана, являются костяные на-кладки из Северной могилы кургана Огуз61.

ой г й № мнлдВеретено из Среднего Трехбратнего кургана

(кат. № 120; табл. 96, 3) относится к типу 1, по класси-фикации Б. Г. Петерса,62 или к типу 3, по классифи-кации Н. А. Гаврилюк63, которые объединяют про-стые стержни с неорнаментированной гладкой поверхностью, на которые одевались костяные маховички. Фрагменты веретен аналогичного типа были найдены в Мелитопольском кургане.

58 Галанина 1977, 29; 33 табл. 14, 23. 59 Не опубликованы: экспонируются в Музее НАН, Киев.60 Зинько 2003a, 179; 181; 183 рис. 14, 2.61 Фиалко 1987, 138–139 рис. 7.62 Петерс 1986, 59.63 Гаврилюк 1987, 124; Гаврилюк 1989, 88.

110Трехбратние курганы

Курганная группа второй половины IV–III вв. до н.э.

Простотой конструкции они разительно отлича-ются от наборных, богато украшенных резными орнаментами, веретен, вероятно, изготовленных в греческих городах Северного Причерноморья и получивших довольно широкое распростране-ние в инвентаре богатых скифских погребений IV в. до н.э.64.

Аналогичное по конструкции веретену из Среднего кургана бронзовое веретено с плоски-ми круглыми пластинками-маховиками из Южной Италии, предположительно, из Кум, хранится в Копенгагене65.

IIIй ямй К г й № мм–мнд

Золотая пластина составляла основное укра-шение калафа, каркас которого, как предпо-лагал Д. С. Кирилин66, был образован тонкими ивовыми прутьями (кат. № 11; табл. 54–55). Обнару-женные в фондах Керченского музея элементы конструкции каркаса позволяют нам более под-робно реконструировать его. Основу его состав-лял деревянный позолоченный обод овального сечения, сохранившийся примерно на половину окружности. С внутренней стороны к ободу при помощи бронзовой проволоки была «пришита» выгнутая по окружности деревянная пластина; верхняя часть каркаса была образована пере-плетенными ивовыми прутьями. Кроме того, предполагается, что калаф был дополнительно украшен нашивными бляшками с изображения-ми пальметт (табл. 56, 3) и Ники (табл. 56, 1–2) (кат.

№ 12), которые были нашиты чередуясь. Действи-тельно, указанные бляшки были найдены в рай-оне головы погребенной, но, по мнению Д. С. Ки-рилина и Т. В. Мирошиной67, украшали покры-вало, причем последнее, как считает Т. В. Миро-шина, было небольшое, подобное IV убору из Чертомлыка. Т. В. Мирошина полагает, что диа-дема из Старшего Трехбратнего кургана зани-

64 См. в целом: Гаврилюк 1987, 123–124 рис. 2; Фиалко 1987, 130–132 рис. 1. См., например, веретено из Хоминой могилы, могила № 3: Мо-золевский 1973, 231 рис. 37, 15; 234 № 11.— Из кургана № 11 близ Богдановской обогатительной фабрики: Тереножкин и др. 1973, 154–155 рис. 37, 5; № 2.— Из кургана № 2 погребения № 2 группы II у с. Первомаевка на Херсонщине: Евдокимов — Фридман 1991, 78–79 рис. 5, 5. 7.— Из погребения № 1 кургана № 18/1977 у с. Львово: Ку-бышев и др. 1982, 138 № 12 рис. 8. — Из Соболевой Могилы: Мозолев-ский — Полин 2005, 167 рис. 97; 172–173 № 15; 355.

65 Kat. Baltimore 1995, Nr. 49.66 Кирилин 1968, 181.67 Мирошина 1980, 36–37 тaбл. I, № 15; 42.

мала промежуточное место между скифскими и греческими калафами: «для скифской метопиды она слишком длинна — 51 см, кроме того, внизу у нее есть дырочки, к которым были прикрепле-ны сложные подвески»68.

Судя по форме, ближайшей параллелью яв-ляется калаф из гробницы I (так наз. погребения жрицы) в кургане Большая Близница, металли-ческая пластина которого, украшенная наклад-ными золотыми изображениями, представляю-щими схватку грифонов с аримаспами, по форме близка пластине калафа из Старшего кургана. Эти низкие калафы греческого типа69 отличаются от высоких головных уборов, расшитых рядами бляшек или пластин, найденных в скифских по-гребениях степи70.

Основной фриз металлической пластины ка-лафа из Старшего Трехбратнего кургана украшен повторяющимися композициями из обращен-ных друг к другу изображений пантеры (слева) и льва (табл. 55, 1). Образы кошачьих хищников на пластине калафа обнаруживают ближайшие стилистические и композиционные параллели на верхних фризах обкладок горитов чертом-лыцкой серии71. С точки зрения композиции — противостоящие изображения львов и пантер находят параллели на ажурных нашивных лен-тах, украшениях одежды из Мелитопольского кургана72.

На верхнем фризе представлен вариант ши-роко распространенного мотива чередующихся пальметт и цветков лотоса (табл. 55, 1–2), не име-ющий точных аналогий в произведениях торев-тики IV в. до н.э. из Северного Причерноморья. Вариант фриза из пальметт и цветков лотоса, с завитками, отходящими от волют и обрамляющи-ми пальметту, представленный на верхнем фри-зе, выглядит довольно архаично — параллели в торевтике известны еще в конце V в. до н.э., на-пример, на фризе, обрамляющем омфал фиалы из Башовой Могилы73. Укажем также на фриз, укра-шающий серебряную, покрытую золотой фольгой 68 Мирошина 1980, 36–37 тaбл. I, № 15; 42. Интересно, что, по мнению Т. В.

Мирошиной (1980, 44), на стеле, найденной в кургане, изображена богиня в скифском калафе, т.к. греческие стефаны с покрывалом не известны.

69 Мирошина 1983, 15–17; Клочко — Васина 2003, 44–49.70 Мирошина 1980, 30–45; Клочко 1982а; Клочко 1982b; Яценко

2006, 71–73.71 См. об этом Treister 1999, 75; Treister 2001, 144. 72 Тереножкин — Мозолевский 1988, 92 рис. 97; 93 № 43; 96 рис. 98, 11;

Kat. San Antonio 1999, Nr. 18.73 Filow 1934, 63–65 Taf. IV; Strong 1966, 74; 80 Taf. 15B; Venedikov —

Gerassimov 1973, Abb. 172; Kat. Venedig 1989, Nr. 180.4; Kat. Saint Louis 1998, Nr. 64; Kat. Bonn 2004, Nr. 211e.

111М. Ю. Трейстер

Изделия из бронзы, кости и украшения

фрагментированную фиалу из мужского погребе-ния кургана Карагодеуашх74.

Подвески к центральной части калафа пред-ставляют собой вариант подвесок в виде буковых орешков. Особенностью его является тот факт, что указанные подвески прикреплены к ажурной лен-те, образованной рядами круглых пронизей, между которыми напаяны пластинчатые элементы в виде двойных спиралей (табл. 54, 1–3). Единственной па-раллелью подобной конструкции являются подве-ски из ритуального комплекса кургана первой по-ловины IV в. до н.э. № 5/1982 у аула Уляп75, каждая из которых состоит из двух рядов из двух пронизей каждый с филигранным элементом в виде двойной спирали между ними, с полыми, отштампованными в матрице подвесками в виде желудей. Типологиче-ски близкий элемент ожерелья в виде полых про-низей, украшенных напаянными розеттами, с дву-мя подвесками и украшенный головкой грифона, происходит из коллекции A. Мерля де Массоно76. Подобная конструкция элементов ожерелья (два ряда спаянных между собой бус с промежуточным декоративным элементом; подвески закреплены к нижнему ряду бус) находит ближайшие прототипы среди произведений ювелирного искусства Колхи-ды и Иберии, в частности, среди находок из Вани77 и Шавсакдара78. Наше предположение о возможном происхождение уляпских элементов ожерелья из Колхиды косвенно подтверждают находки в этом же ритуальном комплексе и других ювелирных украшений, имеющих чрезвычайно близкие парал-лели среди материалов из Колхиды.

Элементы в виде двойных спиралей, будучи одним из древнейших мотивов, известных в юве-лирном деле Ближнего Востока и Малой Азии еще с III тысячелетия до н.э., в Малой Азии, про-должают использоваться и в архаическую эпоху, судя по происходящему из окрестностей Ушака ожерелью, скомпонованному из таких прони-зей79. Одиннадцать подобных элементов вместе с характерными для IV в. до н.э. наконечниками ожерелья, находящими параллели в датирован-ных находках из Сард и Иасоса в Малой Азии, хра-нятся в Бруклине80. Пронизи в виде двойных спи-

74 Лаппо-Данилевский — Мальмберг 1894, 152–153 табл. VI, 4; Саханев 1912, 123; Schefold 1938, 21 Abb. 17; Luschey 1939, 138 Nr. 10.

75 Кат. Москва 1985, № 326 рис. 58; Кат. Москва 1987, № 47 рис. 29.76 Greifenhagen 1975, 37 Taf. 34, 9.77 Dshawachischwili — Abramischwili 1986, Abb. 35.78 Lordkipanidze 1994, 154 Abb. 14.79 Özgen — Öztürk 1996, Nr. 132.80 Davidson — Oliver 1984, Nr. 15.

ралей входили в состав ожерелья из погребения № 10 IV в. до н.э. могильника Саирхэ в Восточной Колхиде81.

Подвески в виде буковых орешков, как прави-ло, украшали ожерелья в виде тесьмы, распро-страненные в IV в. до н.э. в различных регионах античного мира, от Южной Италии до Северной Греции, Малой Азии и Северного Причерномо-рья82. Такие подвески использовались и для укра-шения серег83. Обычно их отождествляют с ὅρ οι ογχωτόι, упомянутыми в инвентарях Делосского

святилища 279 и 276 гг. до н.э.84. Материалы из Се-верного Причерноморья свидетельствуют о том, что наибольшее распространение ожерелья это-го типа получают в последней трети IV и на рубе-же IV–III вв. до н.э.85.

Трапециевидные бляшки калафа (или покрыва-ла) украшены тисненными изображениями Ники с поднятыми вверх крыльями с кувшином и фимиа-терием в руках, двух типов (кат. № 12; табл. 56, 1–2). Близкий образ представлен на прямоугольных бляшках из Елизаветинского кургана № 6/191586. Л. К. Галанина датирует эти бляшки по иконогра-фическим соображениям третьей четвертью IV в. до н.э.87. Квадратной формы бляшка с подобным изображением была найдена в Курджипском кур-гане88. Укажем также на контурные бляшки с изо-бражением Ники с опущенными крыльями: из по-гребения второй половины IV в. до н.э. в Лампса-ке89 и неизвестного происхождения, хранящиеся в Британском музее90.

Нашивные бляшки в виде пальметт, подоб-ные найденным в Трехбратнем кургане (кат.

№ 12; табл. 56, 3), практически неизвестны, они отличаются высоким качеством исполнения. Среди находок из скифских курганов бляшки в форме пальметт редки, укажем на находку в Ме-литопольском кургане семи нашивных бляшек в виде девятилепестковых пальметт близких

81 Надирадзе 1990, 165 табл. VIII, 3. 82 О распространении таких ожерелий см., например, Treister 2001,

285–287.83 Например, из Пидны: Besios — Pappa o. d., 113. 84 Amandry 1953, 81; Blanck 1974, 40–41; 43.85 О находках таких ожерелий в Северном Причерноморье см. Саверки-

на 2001.86 Галанина 2003, 93 рис. II; 98, № 38.87 Галанина 2003, 94–95.88 Галанина 1980, 92 № 49. 89 Körpe — Treister 2002, 442–443 Nr. 7 Abb. 13. 90 Marshall 1911, Nr. 2076a Taf. XXXIX.

112Трехбратние курганы

Курганная группа второй половины IV–III вв. до н.э.

размеров91. Стилистически близкой параллелью являются менее крупные (в. 1,6 см) нашивные бляшки из коллекции А. Мерля де Массоно92. Ближайшей же параллелью являются 7 бляшек из основного подкурганного захоронения, мо-гилы № 2/1912 в Ольвии, несколько меньшего размера (в. 2,1 см),93 и четыре бляшки из жен-ского погребения, открытого Д. В. Карейшей в 1839–1840 гг. у таможенного поста Подгорный в Керчи94.

нй C г й № мпдБлижайшими параллелями публикуемым явля-

ются серьги из кургана у Феодосии, отличающи-еся отсутствием эмалевого декора и тем, что на постаменте представлен выполненный филигра-нью растительный орнамент. Кроме того, на серь-гах из Феодосии имеются дополнительные подве-ски к постаменту, а на дужке напаяна одинарная розетта95. Отметим также миниатюрную серьгу из Cеверной гробницы кургана Огуз с филигранным декором на постаменте и тройной розеттой, укра-шающей дужку96.

Серьги, рассмотренные выше, вероятно послу-жили прототипами для подвесок серег из Деева кургана с высокими постаментами, украшенными филигранным декором. Подвески в виде сфинк-сов из Деева кургана дополнительно снабжены цепочками и подвесками в виде птиц97. Подвески серег из коллекции А. Мерля де Массоно, храня-щиеся в Берлине, спаяны из двух оттиснутых в ма-91 Тереножкин — Мозолевский 1988, 91 рис. 98, 17; 94 № 49.92 Greifenhagen 1970, 51 Taf. 27, 8; Kat. Berlin 2007, 67 Nr. 25 Farbtaf. 36.93 ГЭ, Инв. Ол.17550: Pharmakowsky 1913, 197–198 Abb. 39, 7. 9. — Из

этого же погребения происходят круглые бляшки с профильным изо-бражением женской головы, с фронтальным изображением головы Менады, перстень, бусы и подвеска в виде женской головки в стефане (ГЭ, Инв. Ол.17551), украшенной филигранным орнаментом в виде пальметты. См. о погребении также: ОАК за 1912 г., 33; Koзуб 1974, 155–156. Б. В. Фармаковский относил погребение к эллинистическому времени, Козуб — к IV в. до н.э. (Koзуб 1974, 156) или даже к первой половине IV в. до н.э. (Козуб 1984, 162). См. о подвеске также Козуб 1974, 89; Скржинская 2000, 174.

94 Reinach 1892, Taf. XXIII, 7. Вместе с подвеской в виде женской головки (Reinach 1892, Taf. VII, 10), двумя спиралевидными подвесками и дву-мя бронзовыми браслетами, с серебряными обкладками и головками львов, бронзовым зеркалом, ручкой из слоновой кости, стеклянной фигуркой и маленькой амфорой (Reinach 1892, 48).

95 ГЭ, Инв. Ф.5: в. 6,4 см. Reinach 1892, 53 Taf. XIIa, 2; Deppert-Lippitz 1985, 171 Abb. 120 (справа вверху); Pfrommer 1990, 288 FK 169 Taf. 5, 4.

96 Boltrik — Fialko 1991, 128 Taf. 15; Kat. Rimini 1995, Nr. 77; Boltrik — Fialko 2007, 272 Abb. 4.

97 Петренко 1978, 32 табл. 20, 4; Artamonow 1970, 64 Abb. 122; Leskov 1974, 91 Abb. 137; Galanina — Grach 1986, Abb. 131–132.

трицах половинок — дужка украшена напаянной розеттой с обведенной филигранью лепестка-ми98. Еще более примитивно выполнены фигурки сфинксов из Чертомлыка — височные подвески к головному убору99.

Двойные розетты, украшающие дужку серег из Старшего кургана (верхний слой украшен эма-лью) (табл. 57, 1–4; 106, 1–2, 4), находят близкую па-раллель на одной из пары золотых серег в фор-ме скульптурных фигурок Ники, найденных в Павловском кургане100. Интересно, что двойные розетты, верхние из которых украшены эмалью, помещенные на дужках серег, находят параллели среди розетт-пронизей ожерелья из того же по-гребения Старшего Трехбратнего кургана (см. кат.

№ 15).Украшение стефан сфинксов филигранным

декором в виде пальметт с побегами из листьев плюща по краям, заполненными эмалью (табл. 106,

3–4), находит формальные параллели на серьгах с подвесками в виде скульптурных женских головок из некрополя Пантикапея101, при этом мотивы ор-наментации стефан различаются; так, на пантика-пейских серьгах — это пальметты и цветы лотоса. Подобными же филигранными мотивами (но без эмалевого заполнения) украшена диадема одно-сторонней подвески в виде женской головки из кургана у Великой Белозерки102. Побеги плюща с эмалевым заполнением украшают золотую подве-ску в виде головки быка из «деревянной гробни-цы», открытой в некрополе Пантикапея в 1845 г.103.

Показательны параллели декора стефан сфинк-сов и подвесок в виде скульптурных женских го-ловок из Северного Причерноморья, в том числе происходящих из Феодосии (филигранный декор в виде пальметт)104 и Ольвии105, особенно в свете

98 Misc. 11863,165: в. 5,5 см. Greifenhagen 1970, 44 Taf. 21, 7. 99 Петренко 1978, 32 табл. 20, 7; Artamonow 1970, 56 Abb. 108; Galanina —

Grach 1986, Abb. 253; Алексеев и др. 1991, 197 № 116; Rolle u. a. 1998, 21–22 Nr. 116 Taf. 39.

100 ОАК за 1859 г., табл. III, 3; Artamonow 1970, Taf. 273; Deppert-Lippitz 1985, 203; 226 Abb. 162; Pfrommer 1990, 251; Kat. London 1994, Nr. 107: ок. 350 г. до н.э.; Despini 1996, Nr. 100; Kat. Bonn 1997, Nr. 81.

101 Плитовая гробница, раскопки Д. В. Карейши, 1840 г.: Kat. London 1994, Nr. 61; Русяева 1994, 104–106 рис. 1, 3; Kat. Bonn 1997, Nr. 61; Kat. Amsterdam 2004, 84 Abb. 51.

102 Kat. Schleswig 1991, Nr. 130; Kat. Wien 1993, Nr. 40; Русяева 1994, 104–106 рис. 1, 4–5; Kat. San Antonio 1999, Nr. 95.

103 Kat. London 1994, Nr. 100.104 ГЭ, Инв. Ф.19: Kat. Bonn 1997, 150.105 ГЭ, Инв. Ол.17551. Имеется еще серебряная головка с петлей и крючком

и филигранным декором на стефане: ГЭ, Инв. Ол. 17646 (Kat. Bonn 1997, 150). Кроме того, еще одна золотая головка из Ольвии была опубликована А. С. Уваровым (1851, 120 табл. XIV, 8; Русяева 1994, 104–105 рис. 1, 2).

113М. Ю. Трейстер

Изделия из бронзы, кости и украшения

предположений об их производстве в Ольвии или на Боспоре106.

Трактовка крыльев, изготовленных отдельно и припаянных к туловам сфинксов (табл. 57, 1–3), находит ближайшие параллели в оформлении крыльев пегаса — подвески серьги со щитком в виде двойной розетты из черепичной гробницы некрополя Пантикапея, раскопанной Д. В. Карей-шей в 1840 г. и датирующейся первой половиной IV в. до н.э.107.

ой я г й № мр–мудCреди золотых украшений из погребения вы-

деляется группа рубчатых пронизей двух разме-ров, пронизей-розетт и подвесок в виде розетт с прикрепленными к ним подвесками-бутонами двух разных типов (кат. № 15; табл. 107, 4–9). Д. С. Кирилин отмечал, что все эти украшения были найдены вдоль позвоночника до пояса. У шейных позвонков и в районе предплечья были найдены бляшки круглой формы с рельефными изображе-ниями Пегаса (кат. № 16; табл. 107, 2), контурные — в виде фигурок орлов (кат. № 17; табл. 107, 1), а также две бляшки подтреугольной формы с декором в виде цветков лотоса (кат. № 18; табл. 107, 3). Функци-онально эти бляшки отличаются от имеющих про-битые отверстия бляшек в виде пальметт (табл. 56,

3) и с изображением Ники (табл. 56, 1–2) (кат. № 12). У меня не было возможности исследовать их обо-ротную сторону (бляшки были нашиты на план-шет, зафиксированный в витрине), но, по словам хранителя Е. П. Подвысоцкой, и, судя по фотогра-фии, опубликованной Г. И. Соколовым (табл. 58)108, к оборотной стороне бляшек припаяны пронизи. Это подтверждает и наблюдение Д. С. Кирилина: «наши пегасы являются деталями ожерелья и вы-полнены очень реалистично»109.

106 Higgins 1980, 130; I. Saverkina, in Kat. Bonn 1997, 150. Ср. точку зрения об их изготовлении афинскими торевтами специально для Северного Причерноморья: Русяева 1994, 108; Скржинская 2000, 174. О разно-образии декора таких подвесок свидетельствует и находка из кургана, раскопанного В. Г. Тизенгаузеном в 1868 г. на Таманском полуострове по дороге к Тузле (круглая головка в стефане, украшенной филигран-ным декором в виде спиралей и с серьгами в ушах): ГЭ, Инв. Т.1868.18 (Об археологических розысканиях на Таманском полуострове членом Комиссии г. Тизенгаузеном в 1868.— Архив ИИМК РАН, д. № 40/1868, 5. 10 № 10; ОАК за 1868 г., XII): неопубликована. Из той же каменной гробницы происходят золотые бляшки (Т.1868.16–17), чернолаковая керамика (Т.1868.15) и краснофигурная пелика (Т.1868.14), бронзовое зеркало с фигурой сидящего Эрота, золотые перстни, алебастровые алабастры (ОАК за 1868 г., X–XII).

107 ГЭ, Инв. П.1840.2: Reinach 1892, Taf. VII, 2; Kat. London 1994, Nr. 101. 108 Соколов 1973, 44 рис. 23.109 Кирилин 1968, 184.

Д. С. Кирилин предполагал, что украшения из пронизей, розетт и зерновидных подвесок двух типов могли быть прикреплены к ампику. Л. С. Клочко и С. А. Березова недавно предположили, что пронизи с гофрированной поверхностью (табл.

107, 8–9), а также зерновидные подвески (табл. 107,

6–7) являлись плечевыми украшениями110. Дей-ствительно, в богатых скифских погребениях IV в. до н.э. нередки находки пронизей, образующих сетки, в местах пересечения соединявшихся при помощи пронизей-розетт. Такие сетки часто име-ли подвески, как правило, напоминающие и явно подражающие зерновидным подвескам в виде бутонов, типа найденных в Трехбратнем кургане. Подобные украшения, отличающиеся декором и уровнем исполнения, происходят из Деева, Мордвиновского, Мастюгинского, Александро-польского и Чертомлыцкого курганов111, а также Гаймановой Могилы112.

Зерновидные подвески (табл. 107, 6–7) и пронизи-розетты (табл. 107, 4–5), на мой взгляд, являются ключом к реконструкции украшения, которому изначально принадлежали рассматри-ваемые элементы. Аналогичные двуслойные ро-зетты, в том числе с эмалевым декором, а также подвески, стилистически чрезвычайно близкие и представленные, как правило, двумя или тремя типами в таком же сочетании встречаются лишь на украшениях нескольких типов.

Во-первых, это височные украшения в виде медальонов с подвесками типа с головой Афины Парфенос из Куль-Обы113 и с Нереидой на гиппо-кампе из Большой Близницы114. Основу подвесок представляют цепочки, а не пронизи, но любо-пытно, что розетты с зерновидными подвесками представлены двумя видами, с рельефным и зер-ненным декором и украшенные чередующимися вставками синей и зеленой эмали. Кроме того, подвески с эмалевым декором по размерам мень-ше подвесок без эмали, т.е. чрезвычайно близки найденным в погребении Старшего Трехбратнего кургана. При этом сами зерновидные подвески двух типов из Трехбратнего кургана (табл. 107, 6–7) чрезвычайно близки по размеру и деталям де-

110 Клочко — Березова 2001, 107.111 Алексеев и др. 1991, 196–197 № 114; Rolle u.a. 1998, 21 Nr. 114

Farbtaf. 12, 1.112 Kat. San Antonio 1999, Nr. 127.113 Соколов 1973, 49 рис. 32; Galanina — Grach 1986, Abb. 134; Schiltz 1994,

378 Abb. 294; Kat. London 1994, Nr. 88; Schwarzmaier 1996, 129 Abb. 17; Kat. Bonn 1997, Nr. 72.

114 Kat. Zürich 1993, Nr. 54; Kat. London 1994, Nr. 120; Schwarzmaier 1996, 128 Abb. 16; Kat. Bonn 1997, Nr. 86; Kat. Amsterdam 2004, 105 Abb. 64.

114Трехбратние курганы

Курганная группа второй половины IV–III вв. до н.э.

кора подобным подвескам височных украшений из Большой Близницы (подвески с эмалевым де-кором к медальонам из Куль-Обы — отличаются несколько более крупным размером и деталями декора).

Во-вторых, это серьги: с круглым щитком, лун-ницей с фигурками Нереид, из Куль-Обы115, а так-же серьги с круглым щитком и пирамидальными подвесками с фигурками варваров из каменного ящика № 5 Большой Близницы116.

В-третьих, это ожерелья в виде тесьмы с трех-рядными подвесками. Близкие подвески с эма-лью и без украшают ожерелье с наконечниками в виде головок львов из гробницы I Большой Близ-ницы117. Подобная же комбинация подвесок при-сутствовала и на фрагментарно сохранившемся ожерелье из Куль-Обы, чрезвычайно близком, если не идентичном, ожерелью из гробницы I Большой Близницы118. Интересно, что среди эле-ментов рассмотренных выше ожерелий из Куль-Обы119 и гробницы I Большой Близницы имеются двухслойные розетты, нижний слой которых де-сятилепестковый, а верхний, восьмилепестковый, украшен чередующимися вставками зеленой и синей эмали, подобно розеттам из Трехбратнего кургана (табл. 107, 4).

На некоторых ожерельях, относящихся к рас-сматриваемому типу, места крепления цепочек маскировались не только розетками, но и про-томами грифонов, как на ожерелье из феодосий-ского кургана № 1, раскопанного И. К. Айвазов-ским в 1853 г.120. Также и на ожерелье из кургана Большая Близница в виде тесьмы с подвесками в виде буковых орешков, розетки, помещенные вдоль нижнего края тесьмы, чередуются с прото-мами пегасов121.

115 ГЭ, Инв. КО.6: Segall 1966, 20 Taf. 21b; Artamonow 1970, Taf. 221–223; Мозолевський 1983, 53 рис. 39; Ильинская — Тереножкин 1983, цв. вклейка; Galanina — Grach 1986, Abb. 230; Pfrommer 1990, 201–202; 283 FK 153 Taf. 27, 1; Kat. Zürich 1993, Nr. 53; Kat.London 1994, Nr. 88; Despini 1996, Nr. 83; Schwarzmaier 1996, 119 Abb. 6; Саверкина 2000, 10–11 рис. 1.

116 Artamonow 1970, Taf. 309; Kat. London 1994, Nr. 116; Kat. Bonn 1997, Nr. 99; Kat. Amsterdam 2004, 95 Abb. 57.

117 ГЭ, Инв. ББ.34: ОАК за 1865 г., табл. II, 4; Ростовцев — Степанов 1917, 73 табл. V; Прушевская 1955, 344 рис. 26; Segall 1966, Taf. 5; Соколов 1973, 63 рис. 50; Грач 1986, 83–85; 169 Abb. 6; Galanina — Grach 1986, Abb. 230; Kat. London 1994, Nr. 121; Schwarzmaier 1996, 122 Abb. 9; Kat. Bonn 1997, Nr. 88; Kat. Amsterdam 2004, 54–55 Abb. 28.

118 ГЭ, Инв. КО. 8: Грач 1986, 82–83; 86–88 прим. 24; 168 рис. 5, 8; 170–171 рис. 7; табл. I.

119 ГЭ, Инв. КО. 83–84: Грач 1986, 90 прим. 34; 171 табл. I, 7. 120 ГЭ, Инв. Ф.2: Кат. Ст. Петербург 1995, № 201; Despini 1996, Nr. 153. 121 ГЭ, Инв. ББ.33: Kat. London 1994, Nr. 123.

Таким образом, можно предположить, что в мо-гилу было положено реставрированное в древ-ности ожерелье с подвесками в виде бутонов, у которого цепочки были заменены на пронизи, надетые на шнуры. Подобным образом, кстати, и было реконструировано ожерелье, судя по фото-графии (табл. 59, 2), опубликованной в альбоме Музея исторических драгоценностей, изданном в 1974 г.122. На мой взгляд, предложенная рекон-струкция нуждается в уточнении. Места стыка пронизей ожерелья, очевидно, маскировалось круглыми бляшками с изображениями пегасов (кат. № 16). 11 таких бляшек как раз могли разме-ститься между 12 пронизями-розеттами (кат. № 15), тогда как две подтреугольные бляшки в виде цвет-ков лотоса (кат. № 18), образовывали наконечники ожерелья. Правда, не совсем понятно, каким об-разом крепились бляшки в виде орлов (8 шт.) (кат.

№ 17), которые, судя по двойным пронизям, при-паянным к их оборотной стороне, должны были находиться в вертикальном положении (табл. 60).

Такая реконструкция, на мой взгляд, более правдоподобна, чем реконструкция на негати-вах фотографий из Керченского музея, сделан-ных между 1965 и 1968 гг. (табл. 59, 1). Трудно себе представить, что сетчатые подвески типа подве-сок височных украшений из Куль-Обы и Большой Близницы не имели медальонов, а крепились не-посредственно к калафу. Примеров таких укра-шений мы не знаем; также не понятно, как в та-ком случае розетты и подвески могли оказаться в районе позвоночника. Тем более неправдопо-добна нынешняя реконструкция ожерелья, вы-полненная после ремонта Музея исторических драгоценностей в 2004 г.

Предложенный вариант реконструкции тем более интересен, что в скифских курганах IV в. до н.э. известны ожерелья с подвесками местных форм, основу которых составляют гофрирован-ные пронизи123. В некоторых из таких ожерельях в качестве подвесок использовались подражания античным зерновидным подвескам.

Ближайшей параллелью круглым бляшкам в виде пегаса (кат. № 16; табл. 107, 2) являются не-сколько более крупного размера бляшки с про-томами пегаса вправо из Большой Близницы124. Д. С. Кирилин называл ближайшей параллелью контурным бляшкам в виде орла (кат. № 17; табл. 107,

1) бляшки из склепа № 4 в кургане Большая Близ-

122 Ganina 1974, Abb. 62 (внизу).123 См., например, ожерелья из Чертомлыка: Алексеев и др. 1991, 204

№ 124; 214 № 137; Rolle u.a. 1998, 23 Nr. 124 Farbtaf. 12, 2; 24 Nr. 137 Taf. 39, 2.

124 ГЭ, Инв. ББ.58: Artamonow 1970, 78 Abb. 150 (в центре).

115М. Ю. Трейстер

Изделия из бронзы, кости и украшения

ница. Однако, они представляют орлов с широко расправленными крыльями и не очень похожи125. Имеются более близкие параллели. Контурная бляшка в виде птицы с поднятыми вверх крылья-ми и повернутой вправо головой, происходит из Курджипского кургана126. Подобные бляшки в виде птицы с повернутой влево головой проис-ходят из Бабиной Могилы127, Огуза128, Чмыревой Могилы129, Карагодеуашха130. Е. Е. Фиалко упоми-нает также аналогичные бляшки из Александро-польского кургана, Желтокаменки и Носак131. По-добные бляшки из собрания A. Мерля де Массоно хранятся в Берлине132.

Наконечники ожерелья в виде треугольных бляшек со стилизованными цветками лотоса (кат.

№ 18; табл. 107, 3) находят ближайшую параллель среди наконечников ожерелья, состоящего из бляшек с изображениями сирен и зерновидных подвесок, из Мордвиновского кургана № 1 в Хер-сонской области133, а также аналогичных находок из Рыжановского кургана № 3134.

пй я г й № мф–нлз пмз рл–рмдПодвески в виде полых шариков, украшенные

как плоды миртового дерева (кат. № 20; табл. 61, 1–3), находят параллели среди подвесок ожерелья135, происходящего из комплекса, найденного в Ним-фее в 1866 г.136. Близкий декор нижней части (табл.

61, 3) имеют пронизи-подвески ожерелья предпо-ложительно происходящего из Акарнании и хра-нящего в Лондоне137, а также ожерелья из погре-бения IV в. до н.э. в Иасосе в Малой Азии138.

125 ОАК за 1869 г., табл. 1, 21–22.126 Галанина 1980, 90–91 № 40.127 Kat. Rimini 1995, Nr. 43a.128 Фиалко 2003, 126 рис. 2, 21; 131 № 21.129 Онайко 1970, № 496k табл. XLII.130 Лаппо-Данилевский — Мальмберг 1894, 160 табл. III, 4–5; Minns

1913, 217 Abb. 119. III.5.131 Фиалко 2003, 131. Бляшку из Александропольского кургана, см. Тол-

стой — Кондаков 1889b, 97 рис. 85.132 Greifenhagen 1970, 51 Taf. 27, 10: в. 1,8 см; Kat. Berlin 2007, 67 Nr. 25

Farbtaf. 36.133 Leskov 1974, 87 Abb. 132; 94.134 Chochorowski u . a. 1998, 93 Taf. 12.135 Силантьева 1959, 7 рис. 2, 3.136 ОАК за 1868 г., 5–51; Силантьева 1959, 7 рис. 2; Kat. London 1994, 173;

Kat. Bonn 1997, 135.137 Kat. London 1994, Nr. 7: 450–400 гг. до н.э.138 Levi 1964, 208 Taf. I, 4.

Терракотовые бусы с позолотой (кат. № 19; табл.

61, 4) относятся к категории дешевых заменителей ювелирных украшений139. Аналогичной формы бусы с позолотой происходят из погребений вто-рой половины IV в.до н.э. в Македонии: гробниц А140 и D141 в Дервени, гробницы В в Пелле142, гроб-ницы B в Энее143.

Ожерелья из стеклянных, пастовых, сердоли-ковых, гагатовых бус (кат. № 50; табл. 119, 1), а также раковин каури (кат. № 51; табл. 119, 2) были найде-ны не на костяке, а в специальной загородке, сложенной из тонких каменных брусков. Рядом в шкатулке среди прочего инвентаря находилась подвеска-гребень (кат. № 41; табл. 29, 5; 116, 2).

В этой связи укажем на то, что и в женском по-гребении Мелитопольского кургана ожерелья из стеклянных и пастовых бус были найдены не на костяке, а в трех деревянных шкатулках: одной — справа от костей таза погребенной144, и двух — на краю погребального настила, справа от головы погребенной, и над северным краем настила, за головой погребенной145. Тот факт, что подобные бусы встречались в богатейших женских погре-бениях курганов скифской знати, подтверждает не только указанная находка в Мелитопольском кургане, но и браслеты из золотых, стеклянных и пастовых бус, в том числе глазчатых, найденные на запястьях рук женщины, погребенной в Тол-стой Могиле146. Интересно, что и в этом погребе-нии ожерелье из стеклянных и пастовых бус было найдено не на костяке, а в углу погребения за го-ловой женщины147.

Аналогии отдельным типам бусам мы находим в своде античных бус Северного Причерноморья, составленном Е. М. Алексеевой. К сожалению, хронологические определения, данные автором свода, далеко не всегда позволяют надежно дати-ровать бусы. Так, например, варианты глазчатых бус с синем фоном и шестью глазками белого-синего или желто-белого-синего цвета датирова-

139 Kriseleit 1977; Lunsingh-Scheurleer 1982, 192–196; Williams 2003, 226–235.

140 Themelis — Touratsoglou 1997, 58 Nr. A58 Taf. 61.141 Themelis — Touratsoglou 1997, 111 Nr. D19 Taf. 61.142 Chrysostomou 1998, 341; 350 Abb. 11.143 Vokotopoulou 1990, 83 Nr. 8 Taf. 51a, g.144 Тереножкин — Мозолевский 1988, 34–35 рис. 28, № 4; 37; 108–

113 № 91.145 Тереножкин — Мозолевский 1988, 34–35 рис. 28, № 13; 15; 37; 104–

108 № 87–89; 108 № 90.146 Мозолевський 1979, 137 № 191; 139, № 192; 140–141 рис. 123–125.147 Мозолевський 1979, 103 рис. 87 № 18; 124–126 № 164 рис. 108.

116Трехбратние курганы

Курганная группа второй половины IV–III вв. до н.э.

ны автором свода или III–II вв. до н.э.148 или не да-тированы вообще149. Так же, невозможно датиро-вать точно ромбовидные пронизи из гагата (кат.

№ 50.9), которые, согласно Е. М. Алексеевой, встре-чаются в комплексах от VI–V вв. до н.э. до первых веков н.э.150. Треугольные подвески, спаянные из разноцветного стекла, с горизонтально располо-женными разноцветными зонами, подобные под-веске кат. № 50.27 из публикуемого ожерелья дати-руются в рамках I в. до н.э. – II в. н.э.151.

Если говорить об отдельных типах бус, укажем на находки аналогичного бисера (кат. № 50.18) в скифских погребениях IV в. до н.э. в Херсонской области152 и на Среднем Дону153. Подобные по фор-ме сердоликовые бусы (кат. № 50.4) были найдены в кургане второй половины V в. до н.э. № 14 у с. Русская Тростянка на Среднем Дону154 и кургане V в. до н.э. № 3 в урочище Стайкин Верх у с. Аксю-тинцы в Среднем Приднепровье155. Разнообраз-ные варианты глазчатых бус с глазками на синем и желтом фоне представлены в ожерельях, най-денных в основном женском погребении Мелито-польского кургана156; некоторые из них представ-ляют параллели публикуемым нами находкам. Подобные же глазчатые бусы происходят также из погребения «служанки», открытого в том же кургане157. Значительную часть ожерелья, поло-женного в женское погребение Толстой Могилы, также составляли глазчатые бусы с сине-желтыми глазками на синем фоне158. Близкие по форме и количеству глазков бусины (но с глазками из коричнево-белого прутика) были найдены в кур-ганах № 11/16 и 29/21 у с. Мастюгино159.

В. Г. Петренко приводит список находок рако-вин каури в ожерельях V–IV вв. до н.э. из скифских

148 Алексеева 1975, 65 тип 54д табл. 15, 59.149 Алексеева 1975, 65 тип 54ж табл. 15, 45.150 Алексеева 1978, 15–16 тип 37 табл. 22, 30–31.151 Алексеева 1978, 43 тип 193 табл. 27, 65.152 Leskov 1972, Abb. 23.153 Либеров 1965, табл. 36, 1–2 (Мастюгино, курган № 35/33).154 Пузикова 1995, 3 рис. справа вверху; Пузикова 2001, 135 № 1; 162

рис. 21, 4.155 Кат. Москва № 2002, 94–95 № 419.156 Тереножкин — Мозолевский 1988, 104–114 № 87–91 рис. 117–118;

120; 122–124.157 Тереножкин — Мозолевский 1988, 81 рис. 84, 5; 82, рис. 85; 83 рис. 86,

1; 85 рис. 90, 5.158 Мозолевський 1979, 124–126 № 164 рис. 108.159 Либеров 1965, табл. 36, 10. 22.

погребений Среднего Приднепровья160, известны они и в Чертомлыке161, и в скифских погребениях лесостепного Побужья162 и Среднего Подонья163. Раковины каури, со срезанными спинками, по-добные находкам из Старшего Трехбратнего кур-гана (кат. № 51; табл. 119, 2) известны как в варвар-ских погребениях степного и горного Крыма164, так и в некрополях рубежа V–IV и IV вв. до н.э. на хоре городов европейского Боспора165 и в Северо-Западном Крыму166.

По своей форме и деталям отделки гребень из погребения Старшего кургана (кат. № 41; табл.

29, 5; 116, 2) относится к типу, получившему рас-пространение в античном мире167, в частности, в Северном Причерноморье, в раннеэллини-стический период. Эти гребни, монолитные, двусторонние, с немного вогнутыми торцевыми сторонами; их длина, как правило, меньше рас-стояния между концами зубьев168. Гребни такой формы и пропорций, как уже отмечал Н. И. Со-кольский, нередко изображались на надгроби-

160 Петренко 1967, 34 табл. 23, 21a–b. 25 просверленных раковин каури обнаружено около таза и колен в погребении девочки могилы № 2 кургана № 447/1899 у с. Пастырское, б. Чигиринского уезда (Галанина 1977, 29; 33 табл. 14, 11). Предположительно ими была обшита одеж-да (Петренко 1967, 34).

161 Алексеев и др. 1991, 159 № 36; Rolle u.a. 1998, 7 Nr. 36.162 Бессонова 1994, 27 рис. 8, 4.163 Пузикова 2001, 49; 79, рис. 6, 5–6. 9 (Мастюгино, курган № 33/5).164 Например, из кургана № 1/1930 у с. Камкалы (пос. Бережное) Джан-

койского района Крыма, датирующегося IV–III вв. до н.э.: Скорый 1982, 234–235 № 12 рис. 5, 4.— Перевязь из синих глазчатых бус и раковин каури была найдена на запястье погребенной в кургане № 9, погребение № 3 у с. Ильичево: Яковенко 1970, 125 рис. 14, 3; 126; Яко-венко и др. 1970, 146 рис. 5, 9; 148–149 № 3.— О находках раковин каури со срезанными спинками в могильниках раннего железного века Горного Крыма см. Колотухин 1996, 49; 150 рис. 50, 31–32 (мо-гильник Дружное–2).

165 Четыре раковины каури были найдены в 1989 г. на площадке для кремации № 3 кургана в районе сельского поселения близ Мирмекия, при этом материалы из кремации датируются последней третью IV в. до н.э. (В. Зинько 2003a, 181; 184 рис. 15, 17). Также четыре раковины каури были найдены в ограбленной детской могиле № 7/1997 некропо-ля Южно-Чурубашского поселения на хоре Нимфея, вместе с бусами и фрагментированным краснофигурным лекифом рубежа V–IV вв.до н.э. (В. Зинько 2002, 227; 241 рис. 10, 6; В. Зинько 2003b, 145 рис. 89; 156).

166 Панское-I, курган К39, детское погребение М4: Столба 2007, 157. См. об интерпретации раковин каури как амулетов против сглаза: Столба 2007, 157–162.

167 Типологически близкий гребень с двумя рядами циркульного орнамен-та, из некрополя Аканфа экспонируется в музее Полигироса: Kat. New York 2004, 130 Nr. 18 (IV в. до н.э.). Подобной формы неорнаментирован-ный костяной гребень со сквозным отверстием по центральной оси был найден в гробнице II кургана A второй половины IV в. до н.э. в Энее, в Македонии (Vokotopoulou 1990, 30 f. Nr. 21; 34 Abb. 13 Taf. 19–20).

168 Сокольский 1971, 139; Петерс 1986, 66.

117М. Ю. Трейстер

Изделия из бронзы, кости и украшения

ях эллинистического времени из Малой Азии169. Подобной формы, но более крупные и неорна-ментированные деревянные гребни известны из боспорских находок170. Особо укажем на находку нескольких сотен деревянных гребней данного типа боспорской работы (вместе с деревянными точеными пиксидами) в подвале дома № 30 на территории греческого поселения на «акропо-ле» Елизаветовского городища, предназначав-шихся, вероятно, для продажи местному насе-лению171. В погребении № 3 Соболевой Могилы третьей четверти IV в. до н.э. был найден близ-кой формы костяной наборный гребень172.

Ближайшей параллелью подвески-гребня из Трехбратнего кургана с врезанными линиями и циркульным орнаментом в виде кружков с точ-кой в центре, представляет двусторонний костя-ной гребень из так наз. Малого кургана по дороге к Огузу, раскопанного крестьянами с. Верхние Серогозы и доследованного К. Е. Думбергом в 1897 г.173. Курган датируется А. Ю. Алексеевым последней третью IV в. до н.э. по находке в нем бляшки, воспроизводящей реверс пантикапей-ских статеров174. Этот гребень имеет подобные небольшие размеры (2,6 х 3,7 см), сходную про-филировку; на одном из кружков циркульного орнамента также сохранились остатки красной краски. Также как гребень из Старшего Трех-братнего кургана, гребень из Малого Огуза име-ет круглое углубление гл. 0,6–0,7 см для вставки проволочной петли для подвешивания. Подобно гребню из Старшего кургана, на гребне из Мало-го Огуза зубцы не пропилены до конца и можно предположить, что вряд ли он функционально использовался как гребень. Тот факт, что рассма-триваемые гребни были снабжены петлями для подвешивания, также заставляет рассматривать указанные предметы как амулеты. Подобные ко-стяные гребни-амулеты, снабженные петлями для подвешивания были найдены в погребении V в. до н.э. № 94/1911 некрополя Ольвии175, в поме-щении № 3 здания А на ольвийской Aгоре (вместе с чернолаковой и краснофигурной керамикой

169 Сокольский 1971, 139 Anm. 458.170 Сокольский 1971, 140 Taf. XVI, 1–2.171 Marčenko u.a. 2000, 257–258 Taf. 71, 116.1172 Мозолевский — Полин 2005, 182 рис. 110; 190 № 93; 354–355.173 ГЭ, Инв. Дн. 1897.5/114: Cпицын 1906, 168 табл. XIV, 28; Петерс 1986,

66; 140 табл. XIII, 2. 174 Отчет об археологических розысканиях, произведенных Заведующим

керченским музеем древностей в 1897 г.— Архив ИИМК РАН, ф. 1, д. 1897/51, 83–84; Алексеев 1992, 154; Алексеев 2003, 269.

175 Алексеева 1982, 32 тип 33 табл. 45, 17.

IV в. до н.э.)176, а также в кургане близ Евпатории, раскопанном в 1948 г.177. Аналогичного типа гре-бень представлен и на миниатюрной золотой подвеске ожерелья из гробницы II кургана, рас-копанного А. Б. Ашиком по дороге в Аджимушкай в 1841–1842 гг. Интересно, что даже на этой ми-ниатюрной подвеске центральная часть гребня украшена циркульным орнаментом178. Подобная же золотая подвеска украшает происходящее с юга России ожерелье из коллекции А. Мерля де Массоно в Античном cобрании Берлинa179.

рй г й № нмдПо конструктивному признаку — использо-

ванию бронзового сердечника — браслеты из Старшего кургана (табл. 62; 108; 109 [слева]) находят параллели среди таких шедевров ювелирного ис-кусства, как браслеты из двух витых проволок с окончаниями в виде прыгающих львиц180 и прыга-ющих баранов181 из Большой Близницы, браслеты с протомами сфинксов из Куль-Обы182 и браслет с головками львов из погребения № 83 на Темир-Горе183. Типологически и конструктивно близки-ми параллелями, происходящими из-за пределов Северного Причерноморья, являются браслеты предположительно происходящие из Тарента и Малой Азии. Первый из них, хранящийся в Музее Метрополитен, имеет широкую плоскую дужку на бронзовой основе и наконечники в виде льви-ных протом с манжетами, украшенными фризами из филигранных пальметт184. Другой, хранящийся в Блумингтоне, имеет плоскую дужку основы и золотые наконечники в виде львиных головок с манжетами, украшенными в центре пятилепест-ковой филигранной пальметтой185.176 Леви 1956, 75 рис. 40 (второй слева); Сокольский 1971, 139 рис. 44, 2;

Петерс 1986, 66; 141 табл. XIII, 3.177 Смирнов 1952, 194 рис. 3. 178 Reinach 1892, Taf. IX, 3; Сокольский 1971, 139 рис. 44, 1; Ruxer —

Kubsczak 1972, 234 Taf. V, 2; Deppert-Lippitz 1985, 210–212 Abb. 149a; Pfrommer 1990, 311 Taf. 4, 1; Despini 1996, Nr. 127; I. Saverkina, in Kat. Bonn 1997, Nr. 63 (вторая четверть III в. до н.э.).

179 Greifenhagen 1975, 30 Nr. 1 Taf. 24. 180 ГЭ, Инв. ББ.35–36: Galanina — Grach 1986, Abb. 234; Kat. Zürich 1993,

Nr. 38; Kat. London 1994, Nr. 124; Kat. Bonn 1997, Nr. 89.181 ГЭ, Инв. ББ.194–195: Pfrommer 1990, Taf. 21, 2; Kat. London 1994, Nr.

118; Kat. Bonn 1997, Nr. 101.182 ГЭ, Инв. КО.19–20: Мозолевський 1983, 50 рис. 36; Galanina — Grach

1986, Abb. 182; Kat. Zürich 1993, Nr. 40; Kat. London 1994, Nr. 83; Despini 1996, Nr. 197; Kat. Bonn 1997, Nr. 69.

183 Яковенко 1977, 141–142 рис. 1; Williams 1998, 101 Abb. 14, 1.184 Kat. London 1994, Nr. 152, ок. 300 г. до н.э.185 Kat. Bloomington 1995, Nr. 25.B: ок. 325–250 гг. до н.э.

118Трехбратние курганы

Курганная группа второй половины IV–III вв. до н.э.

Однако, браслеты из Старшего кургана име-ют значительно более близкий круг аналогий. Наиболее близкой параллелью рассматривае-мым браслетам являются браслеты из феодо-сийского кургана № 1/1853186, имеющие дужку близкой формы, выполненную из серебра (в отличие от браслетов из Старшего кургана, дужка которых в центральной части плоская [табл. 62, 1; 108, 1], браслеты из Феодосии име-ют в центральной части ребро, украшенное сухариком), на которую надеты золотые нако-нечники в виде львиных головок с манжетами, украшенными филигранным декором. Фриз из чередующихся пальметт и цветков лотоса на браслетах из Феодосии чрезвычайно близок фризу на рассматриваемых браслетах (табл.

108, 1, 3), но его отличает отсутствие эмалевого декора обрамляющих фризов из овов. Вместо этого между фризом из пальметт и цветков ло-тоса и наконечниками в виде головок льва на феодосийских браслетах имеется более узкий фриз из побегов растительного орнамента. Кроме того, феодосийские браслеты более ми-ниатюрные и филигранные орнаменты, укра-шающие их, выполнены более тонко.

Очевидно, что к этой же группе браслетов примыкает золотой браслет из так наз. гробни-цы «Третьей Дамы» кургана Большая Близница187, манжеты которого украшены филигранной паль-метой, а наконечник — рельефным изображе-нием фигурки лежащего льва. Плоская изнутри дужка браслета снаружи: по краям и в центре,— украшена валиками (по краям оформленными сухариками, в центре напаянной «косичкой»). Аналогичную же профилировку пластинчатой дужки имеют и спиральные браслеты с изобра-жением гиппокампов на концах, найденные в кургане Карагодеуашх188. Подобную профилиров-ку внешней поверхности демонстрируют сере-бряные спиральные браслеты с наконечниками в виде головок змей из Центральной Македонии (случайная находка)189 и погребения некрополя 186 ГЭ, Инв. Ф.13–14. Раскопки И. К. Айвазовского, 1853 г.: Толстой — Кон-

даков 1889b, 157 рис. 141; Reinach 1892, Taf. XIIa, 7; Minns 1913, 401 Abb. 294; Deppert-Lippitz 1985, 189 Abb. 137; Schwarzmaier 1996, 120 Abb. 7; Kat. Amsterdam 2004, 107 Abb. 66.

187 ГЭ, Инв. ББ.118: ОАК за 1869 г., табл. I, 16; Artamonow 1970, 79 Abb. 152; Schwarzmaier 1996, 125 Abb. 13; 132–133. О датировке гробни-цы «Третьей Дамы» рубежом IV–III вв. до н.э., см. Пругло 1974, 77; Schwarzmaier 1996, 136.

188 ГЭ, инв. 2492/5: Лаппо-Данилевский — Мальмберг 1894, 157 табл. III, 8–9; Minns 1913, 217 Abb. 119; III.8; Galanina — Grach 1986, Abb. 250; Анфимов 1987, 158; Jacobson 1995, 135 II.E.4; Treister 2003, 70 Abb. 14.

189 Kat. Melbourne 1988, Nr. 243; Kat. Hannover 1994, Nr. 306; Kat. Thessaloniki 1997, Nr. 112.

Радхиме в Иллирии, датирующегося второй по-ловиной IV в. до н.э.190.

Ближайшими конструктивными параллелями среди находок из скифских курганов является пара многовитковых спиральных браслетов из Соболе-вой Могилы с дужкой плоской изнутри и профили-рованной с внешней стороны (подобно профили-ровке браслетов из Старшего Трехбратнего курга-на); дужка имеет бронзовую основу, наконечники выполнены в виде фигурок лежащих волков191.

Львиные протомы, близкие протомам, укра-шающим рассматриваемые нами браслеты (табл.

108, 2), вытиснены (помимо браслетов из Феодо-сии) также на паре пластинчатых браслетов из Куль-Oбы192; на украшении башлыка из того же кургана;193 на правом конце пластинчатого брас-лета из кургана Чаян, который был распрямлен в древности и вероятно использован в качестве украшения головного убора.194 Упомянем также наконечники ожерелья с подвесками в виде бу-ковых орешков из Павловского кургана195; а так-же серебряные бляшки — украшение конской узды из скифского кургана Бабина Могила196.

Cочетание тисненной львиной прототиы с ман-жетом, украшенным фризом из чередуюшихся пальметт и цветков лотоса, выполненным фили-гранью, но без эмалевого заполнения, представ-лено также на наконечниках пекторали из Толстой Могилы197. Cтилистически близко исполненные филигранные фризы из чередующихся пальметт и цветков лотоса украшают манжеты гривны с на-конечниками в виде львиных головок из Солохи198,

190 Kat. Hildesheim 1988, Nr. 280.191 Киев, Институт археологии НАН Украины, Инв. З-1829–1830: Kat. Mailand