PREISTORIA E PROTOSTORIA IN ETRURIA. DODICESIMO INCONTRO DI STUDI.

Le fortificazioni di Fidenae e il culto dei Lari, in: Preistoria e protostoria in Etruria XI, Milano...

-

Upload

beniculturali -

Category

Documents

-

view

5 -

download

0

Transcript of Le fortificazioni di Fidenae e il culto dei Lari, in: Preistoria e protostoria in Etruria XI, Milano...

281

Le fortificazioni di Fidenae e il culto dei Lari

Angelo Amoroso*Francesco di Gennaro**

I principali caratteri topografici dell’area occupata dall’insedia-mento di Fidenae sono lo stretto rapporto con il Tevere, rispetto al quale si interpone la fascia di terreni bassi, che qui è alquanto stretta, su cui decorreva l’itinerario successivamente confermato dalla via Salaria romana, e, sull’opposto fronte sud-orientale, la fisiologica assenza di barriere perimetrali naturali nel tratto in cui la formazione orografica si salda al retroterra attraverso una stroz-zatura marcata da una lieve insellatura, che imponeva la realizza-zione di uno sbarramento artificiale (fig. 1A)1. Oltre detta sella si estendeva uno dei settori della necropoli, mentre altre aree funera-rie sono attestate a oriente, nella Tenuta Radicicoli.

I più importanti itinerari del flusso commerciale erano indub-biamente quelli con direzione ovest-est, che univano il territorio transtiberino dell’Etruria con la Campania attraverso il Latium.

È interessante l’analogia con la posizione di Roma, che risulta se si confronta l’altura di Villa Spada al Campidoglio2.

Dopo il Bronzo Finale, età in cui era occupata da vari villaggi, l’area che possiamo ritenere già per certi versi definibile come “latina”, sulla sponda opposta a quella etrusca di Veio, appare priva di documentazione archeologica relativa alla fase iniziale del Primo Ferro. Solo dalla fase IIB, allo stato attuale delle conoscen-ze, nascono Fidenae e Crustumerium. Il popolamento delle rispet-tive aree destinate a divenire sedi urbane a quanto sappiamo non fa seguito a manifestazioni del Bronzo Finale e della fase IIA.

Si è già proposto di figurarsi, in merito alla formazione di questi due centri, una induzione alla svolta protourbana nei confronti di comunità disperse in villaggi distanziati, o comunque archeologica-mente non riconoscibili, da parte delle grandi comunità già appro-date alla forma urbana al principio del Primo Ferro (di Gennaro, Guidi 2009), se non una sorta di colonizzazione, della quale la comunità responsabile non potrebbe essere che quella di Roma, for-temente motivata a sottrarre alla rivale compagine di Veio il control-lo delle vie trasversali al fiume in questo tratto della valle tiberina.

* Collaboratore SSBAR.** Soprintendente Museo Nazionale Preistorico Etnografico “L. Pigorini” e Museo Nazionale di Arte Orientale “G.Tucci”, Roma.1 In occasione dell’XI Incontro di Stu-di Preistoria e Protostoria in Etruria, coincidente con il cinquantesimo compleanno e con la dispersione delle ceneri dell’amico recentemente scom-parso, e ricordando la sua attività di

studio in Etruria, abbiamo voluto dedicare l’intervento “alla cara memo-ria di Luciano De Camillis”.2 Una somiglianza ancora maggiore con la situazione morfologica di Roma si registra a Civita Castellana, quasi a suggerire un modulo “tiberino-lati-no”, determinato tuttavia solo dal ripetersi delle condizioni orografiche e del rapporto con la via d’acqua dei tre complessi citati.

Angelo Amoroso - Francesco di Gennaro

282

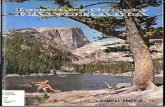

1. A. Ricostruzione morfologica dell’antico centro di Fidenae nella prima età del ferro. Morfologia e foto area da Quilici, Quilici Gigli 1986, rielaborate. Cerchi: presenze insediative. Triangoli: sepolture di adulti. Asterisco: via Vernio, area d’indagine con la sepoltura di cane. B. Via Vernio. Tratto orientale. Fossato difensivo con blocchi di opera quadrata. C. Via Vernio. Tratto occidentale, lotto sud. Resti delle mura perimetrali urbane. D. Via Vernio. Tratto occidentale, lotto nord. Edificio in opera quadrata di tufo. Prospetto del lato sud-occidentale; vista da sud.

La posizione di Fidenae e Crustumerium, in prima linea sulla riva sinistra del Tevere e in contrapposizione al comparto territo-riale dell’etrusca Veio, risponde al modello distributivo degli inse-diamenti dislocati lungo la vallata fluviale: ai centri etruschi pro-tourbani, che controllano il corso del fiume da una certa distanza, si contrappongono i centri della riva sinistra, Roma compresa, che invece sorgono a stretto contatto con l’arteria fluviale.

Tralasciando le prime attestazioni di una frequentazione delle alture fidenati risalenti alla piena età del bronzo, e riguardanti il settore occidentale noto come “collina della borgata Villa Spada”, oggi ritagliata e interclusa dal percorso delle due ferrovie, e quali che siano le modalità della prima occupazione di Fidenae, sulla base delle ricerche condotte dalla Soprintendenza dal 1980 al 2010 si è potuto osservare che le presenze della prima età del ferro sono distribuite in maniera capillare e comunque all’interno della linea che, nella carta archeologica marca il perimetro lobato dell’u-nità orografica. Il raffronto con la fotografia aerea permette di

A B

C D

Le fortificazioni di Fidenae e il culto dei Lari

283

apprezzare che i “vuoti” sono apparenti, in quanto conseguenza degli sbancamenti attuati per il passaggio della ferrovia e della incontrollata costruzione della borgata.

Lungo il perimetro del sistema collinare dell’abitato, alcuni interventi di scavo e di controllo di eventi trasformativi, hanno consentito di documentare opere aventi una funzione di recinzio-ne e delimitazione dell’area occupata, attribuibili alla prima età del ferro e a età arcaica.

In occasione dello sbancamento dello sperone del settore nord-orientale si sono osservati in sezione tagli finalizzati alla rottura del pendio (di Gennaro 1987-88) che sembrano compatibili al perse-guimento di una difesa del perimetro dell’altura occupata dall’in-sediamento.

L’incisura da cui sul fronte orientale dell’area di insediamento si diparte l’importante percorso viario in trincea che punta verso Gabii, è seguita da un possente muro in opera quadrata di tufo di cui restano solo scarse tracce (di Gennaro et alii 2001, fig. 17b).

Particolarmente numerosi ed evidenti sono i riscontri di opere difensive perimetrali sul margine dello sperone sud-occidentale, percorso dall’attuale via Vernio.

In un residuo lotto inedificato a monte della strada è venuto alla luce un tratto di un fossato, in origine certamente complementare ad altre opere, non più apprezzabili per l’erosione che ha altresì progressivamente ridotto la profondità del fossato stesso (fig. 1B). La natura del riempimento lascia ritenere che il fossato perimetrale fosse in funzione in una fase in cui era integrato da mura di opera quadrata di tufo i cui crolli ne costituiscono il riempimento.

Più recente il ritrovamento di mura crollate, che mantengono in parte l’originaria struttura a filari, in un lotto a valle di via Ver-nio (fig. 1C). Si sono potuti effettuare solo due saggi esplorativi ma tutti i resti sono stati conservati in un ambiente coperto e sono suscettibili di future auspicabili indagini.

Via Vernio. Settore nord-ovest Topografia e morfologia del settore di scavoNel corso di scavi condotti negli anni 1998-99 dalla Soprintendenza Archeologica di Roma in corrispondenza del limite meridionale dell’a-bitato dell’antica Fidenae, è stato rinvenuto uno scheletro di canide intenzionalmente deposto al di sotto di una struttura realizzata in sca-poli di tufo e argilla (Amoroso et alii 2005; De Grossi Mazzorin 2008).

L’area d’indagine è ubicata circa 20 m a est del grande sbanca-mento realizzato alla fine degli anni trenta del Novecento, per la

Angelo Amoroso - Francesco di Gennaro

284

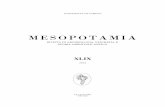

2. A. Via Vernio. Tratto occidentale, lotto nord. Prima età del ferro. Struttura muraria al di sotto della quale è stato rinvenuto lo scheletro di canide. B. Via Vernio. Tratto occidentale, lotto nord. Sequenza stratigrafica della prima età del ferro. Sezione est-ovest.

realizzazione dello scalo ferroviario della Serpentara (fig. 1A); la vasta trincea moderna con andamento N/S, separando l’altura della borgata Villa Spada dai contigui rilievi orientali, congiunta-mente ad attività di cava e all’indiscriminata urbanizzazione a cui è stata soggetta l’area di queste borgate del secondo dopoguerra, ha irrimediabilmente alterato la morfologia dell’antico centro lati-no (Quilici, Quilici Gigli 1986, pp. 73-82; di Gennaro et alii 2001; di Gennaro 2006).

Il settore d’indagine, un lotto di terreno (1200 m2 circa) ubica-to immediatamente a monte dell’estremità occidentale di via Ver-nio, al momento dell’intervento presentava un dislivello di circa 8,5 m, con notevole pendenza da nord verso sud; i dati di scavo consentono di apprezzare come invece in antico il terreno natura-le risultasse in pendio graduale da NE verso SO. Tale pendenza si discosta da quella che ci si aspetterebbe per questo tratto del ciglio dell’altura fidenate, che dovrebbe scendere verso SE; ciò lascia intuire la presenza in antico di irregolarità del profilo planimetrico quali, a esempio, vallecole trasversali.

Tra le concavità e incisure visibili sulla carta che Pietro Rosa ebbe modo di realizzare prima delle trasformazioni più recenti (Quilici, Quilici Gigli 1986, tavv. X-XI), pur con i limiti posti dal-la approssimazione che permane nella sovrapposizione delle rap-presentazioni cartografiche, sembra che l’esatta posizione del lot-to interessato fosse compresa in una piccola ansa del ciglio, tale da consentire un andamento della sottostante falda in direzione SO; a conforto di tale ipotesi potrebbe giocare un piccolo particolare grafico: una appendice angolare della linea marginale del “piano-ro” tracciata da Pietro Rosa che può rappresentare, del tutto dubi-tativamente, la struttura muraria in opera quadrata, sovrastante i livelli protostorici di seguito descritti, che costituisce il dato più monumentale dello scavo (fig. 1D) e che in tal caso dobbiamo ritenere che fosse stata già vista dall’attento studioso. (F.d.G.)

La struttura con deposizione di canideLa struttura con orientamento NO/SE (conservata per una lun-ghezza complessiva di 19,40 m e per uno spessore massimo di 70 cm), era composta da spezzoni di tufo di piccole e medie di-mensioni, disposti in modo irregolare e frammisti ad argilla, con funzione di legante (USM 79, 80, 81) (figg. 2A e 3A). Poggiava su strati di riporto (US 138-139) che innalzavano il livello di cammi-namento del settore a monte della struttura. La presenza di buchi di palo del diametro medio di 30 cm, allineati a distanza regolare

Le fortificazioni di Fidenae e il culto dei Lari

285

immediatamente all’esterno dell’opera muraria (US 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106), rende plausibile l’esistenza di una palificazio-ne, collegata a un’armatura lignea, che fungeva da limite e conte-nimento di una struttura in elevato di argilla, rafforzata alla base dallo zoccolo di scapoli di tufo, di cui si sono descritti i resti.

Considerazioni stratigrafiche e morfologiche inducono a esclu-dere la realizzazione di un aggere addossato all’interno della cor-

A

B

Angelo Amoroso - Francesco di Gennaro

286

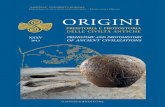

3. A. Via Vernio. Tratto occidentale, lotto nord. Struttura muraria (USM 79-81), in corso di scavo. Vista da sud. B. Via Vernio. Tratto occidentale, lotto nord. Scheletro di canide (US 109) rivenuto al di sotto struttura muraria (USM 79-81).

tina muraria che, apparentemente priva di una fossa di fondazio-ne, avrebbe difficilmente sostenuto la maggiore spinta derivante da un potente riporto di terra (fig. 2B). La struttura muraria venne messa in opera direttamente sul terreno argilloso senza lo scavo di una fossa di fondazione, in corrispondenza di un’area ove le sole asperità naturali probabilmente non consentivano una adeguata difesa dell’abitato. La sua costruzione è riconducibile alle sottofa-si IIB2-IIIA della cultura laziale

Nello stesso periodo, all’esterno della costruzione venne scava-to nell’argilla sterile (US 127) uno stretto fossato con sezione a “V”, orientato in senso N/S (US 146); l’andamento divergente

A

B

Le fortificazioni di Fidenae e il culto dei Lari

287

rispetto alla struttura in argilla e tufo e il fatto che il fossato stesso risulta scavato nel banco in risalita, apparentemente sull’opposto fianco dell’incisura, non consentono di stabilire il suo esatto rap-porto con il muro; e non risulta possibile comprendere alcunché della situazione a suo tempo presente immediatamente a ovest, oltre il fossato, a causa di pregressi sbancamenti moderni.

I dati stratigrafici e morfologici inducono a ipotizzare che i resti sopra descritti siano interpretabili come parte di una massicciata di terrazzamento, forse realizzata per arginare la direttrice del deflusso idrico, oppure di un’opera difensiva, approntata a mezza costa dell’altura che costituiva il limite meridionale dell’insedia-mento. La struttura appare tuttavia tendenzialmente trasversale al ciglio dell’altura di Fidenae. Ciò può dare spazio a diverse inter-pretazioni: che si tratti dei resti di strutture trasversali al ciglio antico, per esempio poste a delimitare un accesso all’abitato, even-tualmente corrispondente alla vallecola, sopra menzionata come ‘depressione’; oppure dei resti di strutture che seguivano il ciglio meridionale del pianoro fidenate, meno rettilineo di come si pre-senta oggi, e come invece delineato nella pianta di Rosa (Quilici, Quilici Gigli 1986, tavv. X-XI), che mostra in questo tratto un’in-senatura; quest’ultima risulta del resto anche nell’andamento delle curve di livello da noi ricostruito (fig. 1A).

Le attività sopra descritte sembrano finalizzate alla creazione di uno sbarramento artificiale mediante una struttura muraria, alle-stita seguendo l’andamento sinuoso del terreno in pendenza da NE verso SO, intesa a impedire, oppure a indirizzare verso un punto determinato, l’accesso all’abitato per chi provenisse da fon-dovalle. Il fossato, più che un complemento della fortificazione potrebbe aver avuto una funzione specifica, in rapporto con l’e-ventuale sistemazione di un ingresso all’insediamento, o comun-que di ristrutturazione artificiale della vallecola.

Al di sotto del tratto centrale dell’opera muraria (USM 81) è stato rinvenuto lo scheletro pressoché integro di canide, adagiato sul lato sinistro in connessione anatomica, con gli arti in posizione lievemente flessa (US 109) (fig. 3B). L’animale è stato intenzional-mente deposto sopra un livello di argilla, in pendenza verso valle, sulla cui superficie non erano visibili tracce di una eventuale fossa di deposizione (US 138). (A.A.)

La struttura più anticaLa realizzazione della struttura sopra descritta con strati di livella-mento, che provocò un innalzamento del precedente piano di fre-

Angelo Amoroso - Francesco di Gennaro

288

quentazione, determinò l’obliterazione di un’opera muraria più antica con caratteristiche simili, orientata anch’essa in senso NO/SE (osservata per circa 12 m di lunghezza e meno conservata ri-spetto a quella più recente), composta da spezzoni di tufo di pic-cole e medie dimensioni, disposti in modo irregolare e frammisti ad argilla, con funzione di legante (USM 108), addossata a uno strato compatto, caratterizzato in superficie da argilla grigio-chia-ra, alternata a lenti di argilla marrone scura, in pendenza da NE verso SO (US 140) (fig. 2B). All’interno della struttura sono stati rinvenuti frammenti ossei di cane, ma in questo caso non in con-nessione anatomica; il materiale ceramico e la sequenza stratificata consentono di datare quest’opera muraria a un orizzonte avanzato della prima età del ferro, nel corso della fase laziale IIB.

Le tombe più anticheLo strato di argilla (US 140 ) obliterò a sua volta un livello di argil-la e sabbia, contenente scaglie di tufo, frammenti ceramici, di con-cotto, ciottoli e ghiaia, al cui interno sono stati rinvenuti un cranio di canide e frammenti ossei di equino (US 141). Questo livello ha colmato una depressione, in pendenza da nord verso sud (US 146), forse scavata dal ruscellamento delle acque sul terreno steri-le (US 127=143; 144). Il riempimento della depressione costitui-sce uno degli interventi più antichi documentato nel settore di scavo (fig. 2B).

A questa fase sono riconducibili le due inumazioni in fossa rin-venute nel settore nord-est dell’area di scavo, parzialmente com-promesse da interventi successivi. Si tratta di due individui adulti, uno di sesso femminile e l’altro maschile, deposti in fosse qua-drangolari, ricavate nel terreno sterile con orientamento nord-ovest/sud-est.

Del materiale che accompagnava la sepoltura maschile (fig. 4A, tomba 1) restavano: tazza di impasto, con ansa bifora sopraelevata ad alette pronunciate, con orlo appena distinto e leggermente sva-sato, simile all’esemplare rinvenuto nella tomba 1; anfora di impa-sto con corpo globulare compresso, breve collo distinto e orlo sva-sato, con anse a nastro fra orlo e spalla e decorazione costituta da bugne marcate superiormente da una solcatura a semicerchio, sor-montata da almeno due impressioni circolari (per il profilo cfr. l’e-semplare edito in Ampolo et alii 1980, tavola 8, 1b); scodella mono-ansata di impasto, su piede, con parete quasi diritta e orlo poco rientrante; orciolo di impasto, con corpo globulare, collo troncoco-nico poco sviluppato, ansa a nastro verticale, impostata sulla massi-

Le fortificazioni di Fidenae e il culto dei Lari

289

4. A. Via Vernio. Tratto occidentale, lotto nord .Tomba 1. Materiali. B. Via Vernio. Tratto occidentale, lotto nord. Tomba 3. Materiali. C. Via Vernio. Tratto occidentale, lotto nord. Tomba 2. Materiali.

Angelo Amoroso - Francesco di Gennaro

290

ma espansione, ornato con rade costolature verticali sulla spalla; mancante dell’orlo, è simile ai due orcioli rinvenuti nella tomba 1.

Del materiale che accompagnava la sepoltura femminile (fig. 4B, tomba 3) restavano: due orcioli di impasto, con corpo globulare, collo tronco-conico poco sviluppato, imboccatura larga con orlo svasato, ansa verticale a nastro, impostata sul punto di massima espansione (i due manufatti sono simili per profilo agli esemplari attestati nelle tombe 47, 293, 311, 361, 507, 523, 537 di Osteria dell’Osa: Bietti Sestieri 1992, tavola 18, tipo 11e, pp. 263-264); tazza di impasto, con ansa bifora sopraelevata a elette pro-nunciate, con orlo appena distinto e leggermente svasato (per il profilo cfr. l’esemplare edito in Ampolo et alii 1980, tavola 9, 7a); tazzina di impasto, con ansa bifora sopraelevata, con vasca pro-fonda e orlo appena distinto e leggermente svasato; fusaiola di impasto con costolature verticali.

I due contesti sono riconducibili al periodo II della sequenza laziale. (F.d.G.)

Gli interventi successivi alla struttura con deposizione di canideL’alzato dell’opera muraria più recente (USM 79-81) è stato demo-lito e obliterato con strati di livellamento (US 70, 73-74, 76-77), che determinarono un consistente innalzamento del piano di frequenta-zione dell’area. Quest’ultima è interessata dalla presenza di un re-cinto ellittico (USM 45-46), orientato in senso nord-ovest/sud-est, composto da un allineamento di blocchi di tufo lionato, di medie e piccole dimensioni, infissi nel terreno in verticale. Immediatamente a sud-ovest di quest’ultimo è stata individuata l’inumazione di un infante (US 55), di età inferiore a un anno deposto supino in una fossa rettangolare (US 56), orientata in senso est-ovest (fig. 4C, tom-ba 2). Il corredo sepolcrale, collocato ai piedi del giovane defunto, è composto da: una anforetta di impasto di piccole dimensioni, ad anse crestate, con spalla ampia e arrotondata e con collo distinto e svasato; decorata sulla spalla da una bugna centrale, affiancata da sottili costolature. Il manufatto è simile agli esemplari attestati a Rocca di Papa, Vigna Trovalusci (Gierow 1964, fig. 173/2), nelle tombe 99 dell’Esquilino (CLP 1976, cat. 40, tavola 20A) e 123 dell’Esquilino (Bettelli 1997, tav. 27.1, tipo 13); nelle sepolture 82, 204, 223 di Osteria dell’Osa (Bietti Sestieri 1992, tavola 14, tipo 7w. Sul raggruppamento di anforette simili cfr. anche Gusberti 2005, fig. 2, nn. 4-14); tazzina di impasto con ansa bifora sopraelevata, con collo distinto e svasato, spalla sporgente e vasca rastremata; bugna centrale alternata a solcature oblique sulla spalla. Il profilo della

Le fortificazioni di Fidenae e il culto dei Lari

291

tazza è simile a quello degli esemplari attestati in particolare a Fide-nae (Iaia, in di Gennaro et alii 2009, figura 4.22-24 e p. 147), a Osteria dell’Osa (Bietti Sestieri 1992, tavola 22, tipo 20 n; tombe: 82, 99, 239, 244, 259), a Praeneste in contrada Palombella (Gatti 2009, fig. 16. Sul raggruppamento di tazze simili cfr. anche Gusber-ti 2005, fig. 1, nn. 12-25).

La cronologia di questa sepoltura, riconducibile alla fase IIIB della cultura laziale, costituisce il terminus ante quem per la data-zione dell’opera muraria (USM 79-81) con canide, già obliterata al momento della deposizione del giovane defunto.

L’unica struttura muraria del Latium Vetus confrontabile per tec-nica costruttiva con la fortificazione di Fidenae è quella rinvenuta alle pendici settentrionali del Palatino, datata all’orizzonte finale della fase IIIB della cultura laziale (Carandini, Carafa 2000, pp. 139-160, 194). Anche di essa risultano conservati strati di argilla frammi-sti a scaglie di tufo e ne è stata proposta una ricostruzione secondo la quale un riempimento di terra e pietrame veniva contenuto e sor-retto da una intelaiatura lignea costituita da pali verticali uniti tra loro da corde o da travi orizzontali (Carandini 2006, tavv. 20-28). La differenza con l’opera muraria fidenate consiste in particolare nella presenza del cavo di fondazione, peraltro assente nella seconda fase costruttiva delle mura Palatine, ricostruite nella seconda metà del VII secolo a.C. con una tecnica più elaborata e con un ampio fossa-to che sfruttava la depressione naturale tra Palatino e Velia (Caran-dini, Carafa 2000, pp. 161-174). Allo stato attuale delle conoscenze le strutture di Fidenae e del Palatino sembrano essere i soli esempi riconducibili a questo tipo di sistema difensivo in area laziale, ove nel corso dell’età del ferro risultano più diffusi monumentali terra-pieni in terra e scaglie di tufo, con annessi fossati (Guaitoli 1984; Quilici 1994); testimoniano altresì che il vetusto murus Terreus delle Carine di Roma, noto grazie alle fonti letterarie (Varro, ling. 5, 48), non costituisce soltanto una rimembranza erudita.

Il recente rinvenimento di opere difensive pertinenti al centro di Bologna-Felsina, datate a metà dell’VIII secolo a.C. (Ortalli 1998; 2013, pp. 11-14), fornisce una nuova evidente testimonianza delle cospicue risorse - anche in termini di forza-lavoro e di organizzazio-ne delle attività - presenti in seno alle comunità ‘villanoviane’ dei central places, in grado di costruire complesse e imponenti opere difensive, composte da fossati, palizzate lignee e terrapieno.

Il buono stato di conservazione delle fortificazioni celtiche, sebbene più recenti rispetto agli esempi sopra menzionati, potreb-be fornire dettagli utili a comprendere le caratteristiche costrutti-

Angelo Amoroso - Francesco di Gennaro

292

ve di palizzate e intelaiature lignee con pietrame e terra (sugli hill-forts britannici cfr. in particolare: Cunliffe 1991a, pp. 241-286; 1991b; 1991c; sugli oppida dell’Europa centro-occidentale cfr.: Maier 1991a; 1991b; Raltson 1994).

Deposizione di cani presso le muraI dati archeologici si vanno arricchendo di attestazioni relative a deposizioni di cani o di depositi votivi contenenti anche resti ossei di canidi, rinvenuti in relazione a mura e porte urbiche di età sto-rica: ai ritrovamenti già noti presso le mura di Ariminum (Ortalli 1990; Giusberti 1990; Ortalli 1995) e di Paestum (Robert 1993) si sono recentemente aggiunti quelli di Altinum, di Opitergium in area veneta (Tirelli 2004), di Sena Iulia (Causarano et alii 2003) e di Roma presso le pendici settentrionali del Palatino (Carandini 1997, p. 199, nota 55; Carandini, Carafa 2000). In quest’ultimo caso resti sacrificali di tre cani con tracce di macellazione, sono stati rinvenuti all’interno di una costruzione in cappellaccio con due ambienti, interpretata come bastione della così detta porta Mugonia, nella sua riedificazione dell’ultimo quarto del VI secolo a.C., con funzione di memoria storica dell’ingresso originario alle più antiche mura palatine.

Gli editori dei contesti sopra menzionati – confortati da quanto noto grazie alle fonti letterarie, epigrafiche e iconografiche – han-no interpretato la presenza di resti di canidi nei depositi votivi, o di cani deposti in posizione anatomica presso mura e porte urbi-che, come sacrificio simbolico del cane-guardiano nell’ambito dei riti di fondazione delle mura, strettamente associato al culto dei Lari (cfr. tabella nella pagina a fianco).

Cani e lares Praestites Il sacrificio del cane fungeva da ‘evento purificatore ed espiatorio’ nei riti che marcavano il passaggio di status relativo al trapasso nell’Aldilà, alla sfera della procreazione, a quella iniziatica, alle pratiche terapeutiche, a quelle agrarie e in particolare ai rituali di fondazione: siamo di fronte a eventi che richiedevano al contempo purificazione per il cambiamento arrecato alla condizione di vita pregressa o allo stato dei luoghi e richiesta di protezione di fronte a una possibile minaccia proveniente dall’esterno (Stopponi 2008, con bibliografia). Il cane è in generale simbolo di purificazione, nel passaggio tra mondo civilizzato e non civilizzato, tra esterno e interno, tra mondo dei vivi e mondo dei morti (De Grossi Mazzo-rin 2008, con bibliografia).

Insediamento

Contesto Archeologico

Descrizione del rinvenimento

Osservazioni sul deposito

Cronologia Bibliografia

Fidenae Mura in corrispondenza del limite meridionale dell’abitato

Deposizione di un canide, al di sotto delle mura

Inumazione di un canide pressoché integro, privo di tracce di macellazione

Fasi IIB2-IIIA della cultura laziale

Amoroso et alii 2005; De Grossi Mazzorin 2008

Roma Pendici settentrionali del Palatino

Resti di un cane, rinvenuti in un ambiente della c.d. Porta Mugonia

Resti di tre canidi, con tracce di macellazione

Metà VI sec. a.C.

Carandini 1997; Carandini, Carafa 2000

Paestum Mura urbane. Porta Marina

Deposizione di cane in fossa, in corrispondenza della porta, sotto l’ingresso alla torre

Resti lacunosi di inumazione in fossa di un canide, di grande taglia. Il deposito risulta in parte alterato

273 a.C. (?) Robert 1993

Ariminum Mura urbane. Nei pressi dell’Arco di Augusto

Deposito con resti di canide, nei pressi di una torre

Resti lacunosi di canide di piccola taglia, non in connessione anatomica, forse già parzialmente smembrato, associati a un dente di bue, a un dente di suino e a tre monete bronzee. Il deposito risulta alterato in parte

268 a.C. Ortalli 1990; Giusberti 1990

Altinum Mura della città. Porta-approdo

Deposito di fondazione con resti di canidi sotto il pavimento del cavedio della porta-approdo

Due crani di canidi, associati ad una elevata quantità di ossa animali non combuste, molluschi bivalvi, a vasellame da banchetto, ad altri materiali fittili, bronzei (presente anche un asse di P. Sula del 151 a.C.)

Prima metà del I secolo a.C.

Tirelli 2004

Saena Iulia Probabile porta delle mura urbane, presso via dei Fusari

Resti di canidi in un pozzetto votivo a pianta quadrangolare presso una struttura semicircolare, interpretata come torre

Resti osteologici riferibili a tre canidi, due dei quali adagiati su un fianco e macellati in tre parti lungo il tronco prima della deposizione. Deposito contenente anche una mandibola fittile di cane

Età augustea Causarano et alii 2003

Opitergium Mura della città. Postierla e torrione

Deposizioni di due canidi in prossimità di una postierla, a ridosso dell’angolo tra mura e torre, associati a inumazioni cinque di infanti

Inumazioni in fossa di due canidi

Età augustea

Malnati et alii, 1998; Tirelli 2004

Le fortificazioni di Fidenae e il culto dei Lari

293

Angelo Amoroso - Francesco di Gennaro

294

Fonti letterarieI lares detti Praestites vegliavano sulla sicurezza della città e in particolare sulla cinta muraria che ne definiva i limiti anche da un punto di vista sacrale-religioso. Ovidio (Fast. 5, 133-142) spiega il perché della associazione del cane ai Lari, detti praesti-tes: “il soprannome che fu loro dato viene dal fatto che essi con il loro sguardo tutelano appunto ogni cosa; vegliano anche per noi e presidiano alla sicurezza delle mura della città. Essi sono presenti e danno sicurezza. Ai loro piedi è rappresentato un cane, scolpito nella stessa pietra. Perché un cane con i Lari? Tut-ti e due sorvegliano la casa, tutti e due proteggono il padrone […] Guardiani sono i Lari, guardiani sono i cani”. Plutarco (Quaest. Rom., 68, 280b-c; 111, 290a-c; Vita di Romolo, 21, 10) ricorda che i luperci – in occasione della nota cerimonia dei Lu-percalia – correvano coperti di sole pelli di capra in rito lustrale attorno al Palatino, evocando il sulcus primigenius tracciato da Romolo e a seguire sacrificavano al dio Fauno un capro e un cane. Festo (p. 39 L.) nel descrivere il rituale dell’augurium cana-rium in merito all’etimo della porta Catularia di Roma, di cui non conosciamo l’esatta ubicazione, ricorda che nei pressi della por-ta erano compiuti sacrifici di cani, in relazione alla festività dei Robigalia, celebrata in particolare al fine di scongiurare il man-cato raccolto dei cerali, a causa del sopraggiungere della ‘ruggi-ne’ che avrebbe potuto colpirli.

Fonti inconograficheI Lari nel denarius emesso dalla gens Caesia (112-111 a.C.) sono raffigurati come due giovani in nudità eroica con lancia, seduti su sgabelli rivestiti di pelle animale e sono accompagnati da un cane, posto tra loro (RRC 1975, 298/1). È probabile che la moneta raf-figuri un gruppo statuario esposto in un sacello dedicato ai lares Praestites, che Filippo Coarelli ha proposto di identificare con l’e-dicola di età imperiale ubicata davanti all’ingresso dell’atrium Ve-stae, e presso la quale forse sorgeva anche la porta Romanula, altro ingresso alle mura palatine del pomerium romuleo (Coarelli 1996, pp. 175-176).

Fonti epigraficheIl testo delle Tabulae Iguvinae, redatte tra III e I secolo a.C., nel descrivere la cerimonia relativa alla purificazione lustrale del cen-tro umbro, riferita in particolare alle porte urbiche, menziona an-che il sacrificio del cane, smembrato e poi deposto in parti presso

Le fortificazioni di Fidenae e il culto dei Lari

295

punti distinti della cinta muraria; il sacrificio del cane in questo caso è probabilmente da intendersi come espiazione di eventuali ‘errori’ commessi nel corso della complessa cerimonia lustrale (cfr. Sisani 2010, con bibliografia precedente).

Sotto la tutela dei Lari Tra mondo dell’aldilà e culto degli antenatiGli studi recenti ricostruiscono il culto dei Lari anche da un punto di vista etno-antropologico (De Santis 2007, Viglietti 2007, Bettini 2007); pur nell’evidenziare le pluralità di funzioni del culto, ten-dono a ricondurlo al comune denominatore del principio di tute-la, invocata ogni qual volta ve ne fosse stata esigenza. I Lari erano invocati affinché fosse garantito il passaggio di status degli indivi-dui all’interno delle comunità, o affinché fosse tutelato uno spazio antropizzato, sia in ambito ‘privato’ che ‘pubblico’ (su tale aspetto cfr.: De Santis 2007, p. 521). Pertanto ai Lari erano attribuiti epi-teti diversi, a seconda dello spazio in cui erano chiamati a operare: presiedevano il focolare domestico (lares Familiares), gli incroci stradali (lares Compitales, Compitalicii o Viales), tutelavano anche lo spatium Urbis, comune all’intera collettività, definito e difeso dalle mura (lares Praestites). Non a caso anche i Lari sono invoca-ti dal console P. Decio Mure prima di immolarsi ricorrendo al rito di devotio, durante la battaglia del Vesuvio nel 340 a.C., al fine di salvare l’intero popolo romano (Livio, 8, 9, 4-8). I Lares, secondo Ennio (in Properzio 3, 3, 5-11), avevano fermato Annibale alle porte di Roma.

Alcune fonti letterarie (in particolare: Servio, Ad Aeneidem 1, 441; 3, 302; Varrone in Arnobio, Adversus nationes 3, 41) pongo-no i Lari in relazione con in mondo dell’Aldilà: costituivano una particolare categoria di spiriti dei morti (De Santis 2007). I Lari, secondo Dionigi di Alicarnasso (4,14, 3-4), Servio (Ad Aeneidem 1, 441; 3, 302) e Varrone in Arnobio (Adversus nationes 3, 41) sarebbero le anime divinizzate di uomini straordinari (hèroes o pii), che la ricerca recente propone di identificare con i maiores, i capostipiti della famiglia (da ultimo Torelli 2001; conta Viglietti 2007), se non addirittura con i mitici re divini, fondatori della stir-pe latina (Carandini 1997, pp. 76-84). In questa direzione orienta la più accreditata delle interpretazioni proposte per la lettura del-la nota iscrizione incisa sul cippo di Tor Tignosa, datata tra secon-da metà del IV-inizio del III secolo a.C.: “Lare Aineia o Aenia d(ono)”, da intendere come “in dono al Lare Enea” (Guarducci 1956; da ultimo Nonnis 2012; contra la lettura proposta da Mar-

Angelo Amoroso - Francesco di Gennaro

296

gherita Guarducci cfr. in particolare: Tam Tinh 1992; letture alter-native anche in Viglietti 2007, p. 564). Poiché Enea era venerato sulle sponde del fiume Numico, presso Lavinio, con l’appellativo di pater Indiges, è ipotizzabile che il termine ‘Lare’ designasse in questo caso l’antenato fondatore della comunità lavinate, che si identificava nel culto eroico di Enea (Torelli 1986).

A Roma i Lari gemelli, che vegliavano sull’abitato, sarebbero gli stessi fondatori della città (Wiseman 1993; 1995, pp. 65-71, 1997; Coarelli 2012, pp. 174-185), che la tradizione identifica con Romolo e Remo (Carandini 2006).

La relazione tra mondo ctonio e culto degli antenati può essere colta anche nel fatto che la tradizione mitologica latina identificava in Acca Larenzia, altrimenti nota come Lara, Larentia, Larunda, Tacita Muta, o Genita Mana, la madre dei Lari (Ovidio, Fast. 2, 583-616), nonché madre adottiva e nutrice dei gemelli Romolo e Remo; il suo luogo di culto, a carattere infero e limitaneo, era ubicato nei pressi della valle del Velabro, corrispondeva all’estremità nord-ovest del pomerium palatino (da ultimo: Coarelli 2012, pp. 77-83).

Di estremo interesse è il recente rinvenimento presso Veio-Piaz-za d’armi dei resti di un gruppo acroteriale fittile di età arcaica, raffigurante un cane accovacciato (probabilmente un segugio da caccia) al fianco di un personaggio stante con lungo abito (Bartolo-ni et alii 2012, con bibliografia precedente). Quest’ultimo è stato interpretato come rappresentazione di un antenato, posto sul tetto di una residenza, a protezione del gruppo familiare di pertinenza. Il cane accompagna l’uomo anche nell’esercizio della nobile attività della caccia; il suo possesso, nell’abito della ideologia dell’aristocra-zia gentilizia, costituisce un ulteriore segno di distinzione; l’animale sembra accompagnare il padrone nella funzione di guardiano, anche a protezione della famiglia (una sorta di lar Familiaris?).

Il cane, nel modo etrusco, svolge in generale funzione di ‘guar-diano’ anche con riferimento al mondo dell’Aldilà: non è rara la rappresentazione di cani dipinti o a rilievo in contesti funerari (si veda in particolare i rilievi della tomba dei Cani di Tolfa-Pian Conserva); bronzetti raffiguranti l’animale da Cortona e da Cam-po della Fiera, sono dedicati a Calu, divinità dell’Oltretomba; sono stati interpretati come offerte, equivalenti al sacrificio del cane (Stopponi 2008, pp. 572-582). (A.A.)

I Lari e i rituali di fondazioneLe testimonianze coloniali del III secolo a.C. e di età augustea rela-tive al sacrificio simbolico del cane-guardiano nell’ambito dei riti di

Le fortificazioni di Fidenae e il culto dei Lari

297

fondazione delle mura, testimoniano l’impiego da parte di Roma di specifici riti, associati al culto dei lares Praestites, nei territori di con-quista al momento della fondazione di nuove città. In particolare i depositi di Rimini (III secolo a.C.) e di Altino (età augustea) attesta-no l’adozione di un rituale codificato, riconducibile a una cerimonia pubblica carica di connotazioni religiose, connessa ai riti di fonda-zione delle colonie, che erano simulacra Romae.

Alcuni concreti indizi inducono a ricondurre a un rituale di fondazione anche la deposizione di cane rinvenuta a Fidenae, che, rispetto agli esempi sinora noti, presenta un migliore stato di conservazione dello scheletro dell’animale – privo comunque di tracce di macellazione – ed è riconducibile alle fasi IIB2-IIIA della sequenza laziale, risultando non meno di due secoli e mez-zo più antica della corrispondente testimonianza archeologica del Palatino.

L’attestazione fidenate consente di ricondurre almeno alla pri-ma età del ferro la stretta relazione tra Lari e rituali di fondazione di centri protourbani del Latium Vetus.

Che si voglia o meno mettere addirittura questa testimonianza in rapporto con le notizie della colonizzazione “romulea”3 di Fidenae, Roma fu motore di diffusione di culti e riti di fondazione che trova-no origine nell’impianto religioso della cultura laziale, espressione della coscienza di auto-identificazione dei Latini. (A.A. - F.d.G.)

3 Si ricorda che la storiografia e la tra-dizione romana non erano in grado di attribuire alcun episodio o dato a una fase (di fatto esistita ma non ammessa dal calendario) di vita dell’Urbe pre-cedente la convenzionale data di fon-dazione, e che pertanto una grande quantità di episodi formativi veniva rinviata al regno di Romolo.

Angelo Amoroso - Francesco di Gennaro

298

Bibliografia

A. Amoroso, J. De Grossi, F. Di GennAro 2005Sepoltura di cane (IX-VIII sec. a.C.) nell’area perimetrale dell’antica Fidenae, in I. Fiore, G. Malerba, S. Chilardi (a cura di), Atti del 3° Convegno Nazionale di Archeozoologia, Studi di Paletnologia 2 (2007), pp. 311-327.

C. Ampolo, G. BArtoloni, A. BeDini, G. BerGonzi, A.m. Bietti sestieri, m. CAtAlDi Dini, F. CorDAno 1980 La formazione della città nel Lazio, in DialArch 1, 2.

G. BArtoloni, V. ACConCiA, e. BiAnCiFiori, C. mottolese, D. sArrACino, V. BAsilissi 2012Veio, Piazza d’Armi: la fossa del cane, in AC 53, pp. 55-126.

m. Bettelli 1997Roma. La città prima della città, Roma.

m. Bettini 2007 Lar familiaris. Un dio semplice, in Lares 73.3, pp. 533-551.

A.m. Bietti sestieri 1992 (a cura di), La necropoli laziale di Osteria dell’Osa, Roma.

A. CArAnDini 1997La nascita di Roma. Dei, lari, eroi e uomini all’alba di una civiltà, Torino.

A. CArAnDini, p. CArAFA 2000 (a cura di), Palatium e Sacra Via I, Bollettino di Archeologia 31-33 e 34 (tavole), Roma (1995).

A. CArAnDini 2006Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani, Torino.

m.A. CAusArAno, r. FrAnCoViCh, m. VAlenti 2003 L’intervento archeologico sotto il duomo: dati e ipotesi preliminari, in R. Guerrini (a cura di), Sotto il duomo di Siena. Scoperte archeologiche, architettoniche e figurative, Milano, pp. 153-168.

CLP 1976Civiltà del Lazio primitivo, Catalogo della mostra, Roma.

F. CoArelli 1996 s.v. Lares Praestites, in Lexicon Topographicum Urbis Romae III, pp. 175-176.

F. CoArelli 2012 Palatium. Il Palatino dalle origini all’impero, Roma.

B. CunliFFe 1991A Iron Age Communities in Britain, London 1991³.

B. CunliFFe 1991B Gli Hillforts, in I Celti, Catalogo della mostra, Milano, pp. 581-586.

B. CunliFFe 1991C Danebury. An iron age hillfort in Hampshire, vol. 4. The excavations 1979-1988: the site, London.

J. De Grossi mAzzorin 2008 L’uso dei cani nei riti di fondazione, purificazione e passaggio nel mondo antico, in F. D’Andria, J. De Grossi Mazzorin, G. Fiorentino (a cura di), Uomini, piante e animali nella dimensione del sacro, Atti del Seminario di studi di Bioarcheologia, BACT 6, Bari, pp. 71-81.

G. De sAntis 2007 Lari, in Lares 73.3 2007, pp. 477-527.

F. Di GennAro 1987-88 Fidenae. Nuove ricerche nel centro urbano (Taglio artificiale del banco tufaceo sul declivio nord-orientale), in BCAR XCII, 2 (1990), p. 462.

F. Di GennAro 2006 Fidenae e la sua necropoli, in A. Tomei (a cura di), Roma. Memorie dal sottosuolo, Catalogo della mostra, Milano, pp. 230-231.

F. Di GennAro, A. GuiDi 2009 Ragioni e regioni di un cambiamento culturale: modi e tempi della formazione dei centri protourbani nella valle del Tevere e nel Lazio meridionale, in Scienze dell’Antichità 15 (2010), pp. 429-445.

F. Di GennAro, C. iAiA 2004 Evidenze relative alla produzione ceramica a Fidene, nella prima età del ferro, in E.C. De Sena, H. Dessales (a cura di), Archaeological Methods and Approaches: Industy and commerci in Ancient Italy, in BAR Interational Series 1262, pp. 109-119.

F. Di GennAro, m. De Filippis, m.s. DurAnte, F. m. CiFArelli, B. mAzzottA, m. merlo, e. FoDDAi, l. GioVAnetti, B. GeorGettA, m. CeCi, i. DAmiAni, A. ronColini, F. CeCi, e. BiAnChi, s. ten KortenAr, F. BoAnelli, l.m. miChetti 2001 Fidenae. Contributi per per la ricostruzione topografica del centro antico. Ritrovamenti del 1986-1992, in BCAR CII, 2001, pp. 204-165.

F. Di GennAro, F. BArtoli, e. FoDDAi, B. GiorGettA, C. iAiA, m. merlo, s. pAsquArelli, s. ten KortenAAr 2009Contesti e materiali della prima età del ferro, di età orientalizzante, arcaica e tardo-arcaica da Fidenae, in M. Rendeli (a cura di), Ceramica, abitati, territorio nella bassa valle del Tevere, Roma, pp. 137-210.

s. GAtti 2009 La necropoli di Praeneste: nuovi contesti e corredi, in G. Ghini (a cura di), Lazio e Sabina. Scoperte, Scavi e Ricerche 5, Atti del convegno, Roma, pp. 159-171.

Bibliografia

Le fortificazioni di Fidenae e il culto dei Lari

299

p.G. Gierow 1964 The Iron Age culture of Latium II. The Alban Hills, Lund.

G. GiusBerti 1990 I resti ossei sacrificali delle mura di Ariminum, in Etudes Celtiques, XXVII, pp. 119-130.

m. GuAitoli 1984 Urbanistica, in Archeologia Laziale 6, QuadAEI 8, 1984, pp. 364-381.

m. GuArDuCCi 1956 Cippo latino arcaico con dedica ad Enea, in Bullettino del museo della civiltà romana 19, pp. 3-13.

GusBerti 2005 La cronologia della ceramica di VIII sec. a.C., in Workshop di Archeologia Classica 2, pp. 157-167.

F. mAier 1991A Gli oppida celtici (II-I secolo a.C.), in I Celti, Catalogo della mostra, Milano, pp. 411-425.

F. mAier 1991B L’oppidum di Manching, in I Celti, Catalogo della mostra, Milano, pp. 530-531.

l. mAlnAti, m. tirelli, p. CroCe DA VillA 1998Nuovi dati sulla Via Postumia nel Veneto, in G. Sena Chiesa, E.A. Arslan (a cura di), Optima Via, Cremona, pp. 444-458.

D. nonnis 2012 Dedica al lare Enea, in R. Friggeri, M.G. Granino Cecere, G. Gregori (a cura di), Terme di Diocleziano. La collezione epigrafica, Milano, pp. 162-163.

RRC 1975M.H. Crawford, Roman Republican Coinage, Cambridge 1975.

J. ortAlli 1990 Le mura coloniali di Ariminum e il deposito di fondazione con “semuncia” a testa di gallo, in Etudes Celtiques XXVII, pp. 24-30.

J. ortAlli 1995 Nuove fonti archeologiche per Ariminum: monumenti, opere pubbliche e assetto urbanistico tra la fondazione coloniale e il principato augusteo, in A. Calbi, G. Susini (a cura di), Atti del Convegno Internazionale: “Rimini antica. Una respublica tra terra e mare”, Bologna, pp. 469-529.

J. ortAlli 1998 La prima Felsina e la sua cinta, in La città murata in Etruria, Atti del XXV Convegno di Studi Etruschi ed Italici, Firenze, pp. 493-506.

J. ortAlli 2013Strutture pubbliche e luoghi della politica alle origini della città. Un “Campo Marzio” nella Felsina villanoviana?, in AC LXIV, pp. 7-50.

l. quiliCi 1994 Le fortificazioni ad aggere nel Lazio Antico, in Ocnus 2, pp. 147-158.

l. quiliCi, s. quiliCi GiGli 1986 Fidenae (Latium Vetus V), Roma.

i. rAltson 1994 Fortificazioni celtiche dell’età del Ferro in Europa, in Ocnus 2, pp. 159-180.

r. roBert 1993 Rites de protection et de défense. A propos des ossement d’un chien découverts au pied du rempart de Paestum, in AION XV, pp. 120-142.

s. sisAni 2010 Gubbio. Nuove riflessioni sulla forma urbana, in AC 51, 2010, pp. 75-134.

s. stopponi 2008 Un luogo per gli dei nello spazio per i defunti, in X. Duprè Raventos, S. Ribichini, St. Verger (a cura di), Saturnia Tellus. Definizioni dello spazio consacrato in ambiente etrusco, italico, fenicio-punico, iberico e celtico, Roma, pp. 559-588.

t. tAm tinh 1992 Lar, Lares, in Lexicon iconographicum mytologiae classicae (LIMC) 6, 1, Zürich-München, pp. 205-212.

m. tirelli 2004La porta approdo di Altinum e i rituali pubblici di fondazione: tradizione veneta e ideologia romana a confronto, in M. Fano Santi (a cura di), Studi di archeologia in onore di Gustavo Traversari, Roma, pp. 849-854.

m. torelli 1986 Lavinio e Roma, Roma.

m. torelli 2001 Lares, maiores, summi viri. Percorsi dell’immagine eroica a Roma e nell’Italia antica, in L’invention des grandes hommes de la Rome antique, Paris, pp. 299-330.

C. ViGlietti 2007 Lares poco familiari, in Lares 73.3, pp. 559-570.

t.p. wisemAn 1993 The She-Wolf Mirror. An Interpretation, in PBSR 61, pp. 1-6.

t.p. wisemAn 1995 Remus: a Roman Myth, Cambridge.

t.p. wisemAn 1997 The She-Wolf Mirror (Again), in Ostraka 6, pp. 441-443.

300

Angelo Amoroso - Francesco di Gennaro

Riassunto / Abstract

300

La già nota sepoltura di cane rinvenuta sotto una struttura muraria compatibile con opere di fortificazione risalenti alla prima età del ferro dell’abitato di Fide-nae, consente di riconoscere e analizzare specifici riti latini, che Roma avrebbe poi esportato nella sua immensa impresa di colonizzazione.

The already known burial of a dog found under a wall structure compatible with fortifications of the Early Iron Age of the settlement of Fidenae allows Authors to recognize and analyze specific Latin rites, that Rome would then exported in his great colonization enterprise.