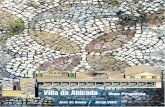

LA VILLA ROMANA DI VIA NERONIANA A MONTEGROTTO TERME IPOTESI RICOSTRUTTIVA DEGLI INTERNI

Transcript of LA VILLA ROMANA DI VIA NERONIANA A MONTEGROTTO TERME IPOTESI RICOSTRUTTIVA DEGLI INTERNI

ANTENOR QUADERNI

DIREZIONE

Irene Favaretto, Francesca Ghedini

COMITATO SCIENTIFICO Maria Stella Busana, Jacopo Bonetto, Paolo Carafa, Marie Brigitte Carre, Heimo Dolenz, Christof Flügel, Andrea Raffaele Ghiotto, Giovanni Gorini, Stefania Mattioli Pesavento, Mauro Menichetti, Athanasios Rizakis, Monica Salvadori, Daniela Scagliarini, Alain Schnapp, Gemma Sena Chiesa, Desiderio Vaquerizo Gil, Paola Zanovello, Norbert Zimmermann

COORDINAMENTO SCIENTIFICO Isabella Colpo

SEGRETERIA REDAZIONALE

Matteo Annibaletto, Maddalena Bassani

Layout del testo: Matteo Annibaletto

Volume realizzato e finanziato nell’ambito del Progetto di Ricerca di Interesse Nazionale (PRIN 2008) “Il termalismo in età romana fra conoscenza e valorizzazione ar cheo logica”.

Università degli Studi di PadovaDipartimento dei Beni Culturali: Ar cheo logia, Storia dell’Arte del Cinema e della MusicaPiazza Capitaniato, 7 – 35139 [email protected]

ISBN 978-88-97385-64-6© Padova 2013, Padova University PressUniversità degli Studi di Padovavia 8 febbraio 1848, 2 - 35122 Padovatel. 049 8273748, fax 049 8273095e-mail: [email protected] www.padovauniversitypress.itTutti i diritti sono riservati. È vietata in tutto o in parte la riproduzione dei testi e delle illustrazioni.

In copertina: Bagni di Viterbo, bacino delle Terme Carletti (foto M. Annibaletto).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVADIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI

ANTENOR QUADERNI 29

AQUAE SALUTIFERAEIL TERMALISMO TRA ANTICO E CONTEMPORANEO

ATTI DEL CONVEGNO INTERNAZIONALE

(MONTEGROTTO TERME, 6-8 SETTEMBRE 2012)

a cura di Maddalena Bassani, Marianna Bressan, Francesca Ghedini

PADOVA UNIVERSITY PRESS

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

SOMMARIO

FRANCESCA GHEDINI, Apertura dei lavori ......................................................................................7

PER UNA DEFINIZIONE DI TERMALISMO

PAOLO FABBRI, MARCO POLA, DARIO ZAMPIERI, Il termalismo da un punto di vista geologico ....11

GIORGIO ZANCHIN, Le Terme Euganee. Cenni storici .................................................................19

ANGELO BASSANI, Le ambiguità idrologiche irrisolte dalla chimica fisica ..................................29

PAOLA ZANOVELLO, Per una definizione di termalismo ..............................................................43

MATTEO ANNIBALETTO, MADDALENA BASSANI, Morfologie del termalismo antico. Proposte metodologiche per un loro riconoscimento ..............................................................................49

IL TERMALISMO NEL MONDO ANTICO.

OBIETTIVI, STRUMENTI, FONTI ARCHEOLOGICHE

FRANCESCA GHEDINI, PAOLA ZANOVELLO, Il termalismo in età romana tra conoscenza e valorizzazione (PRIN 2008) ....................................................................................................65

MATTEO ANNIBALETTO, Servirsi delle acque minerali e termali: criticità e spunti di riflessione ... 77

MADDALENA BASSANI, Spazi sacri e materiali cultuali nei contesti termominerali ....................91

VINCENZO TINÉ, LOUIS TORELLI, Il complesso speleo-termale del Monte Kronio di Sciacca (AG) tra mitologia, speleologia e ar cheo logia .......................................................................109

MAURA MEDRI, In baiano sinu: il vapor, le aquae e le piccole terme di Baia ...........................119

RAIMONDO ZUCCA, Il progetto di ricerca sulle Aquae calidae della Sardinia ...........................145

IL TERMALISMO NEL MONDO ANTICO: LE FONTI SCRITTE

MARIA FEDERICA PETRACCIA, MARIA TRAMUNTO, Il termalismo curativo nei testi epigrafici: il caso delle Ninfe / Linfe ........................................................................................................175

PAOLA TOMASI, Mea medicina lenietur. Le prescrizioni di un numen fontis in due tabellae medicinales ticinenses (CIL V, 6414-6415) ...........................................................................193

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

6 SOMMARIO

SANTIAGO MONTERO, La dea Salus e i culti termali: il caso della Hispania .............................209

ANDREA RIZZI, Canaque sulphureis albula fumat aquis. Il termalismo romano in Italia e le fonti letterarie: un quadro d’insieme .................................................................................219

CECILIA ZANETTI, I siti termali d’Italia tra fonti letterarie e dati ar cheo logici ........................231

PATRIZIA BASSO, Termalismo perché, termalismo per chi. I frequentatori delle aquae salutiferae .................................................................................................................................247

ALFREDO BUONOPANE, Curisti in divisa? Soldati e acque terapeutiche in età romana ...........263

FRANCESCA MORANDINI, Le acque termali nella Tabula Peutingeriana ...................................273

LUCA TREVISAN, Rappresentare il termalismo. Tracce di un percorso iconografico .................289

ENRICO MARIA DAL POZZOLO, Per il benessere del corpo e dello spirito. Terme e arte nel Grand Tour in Italia tra ‘500 e ‘700. Qualche appunto e il caso Arundel ..........................307

MAURIZIO RIPPA BONATI, Iconografia termale euganea. Una lettura storico-medica .............323

IL CASO DI MONTEGROTTO TERME:

DALLO STUDIO DEI MATERIALI AL PROGETTO DEL MUSEO DEL TERMALISMO

ELENA PETTENÒ, SILVIA CIPRIANO, CHIARA DESTRO, PATRIZIA TOSON, FRANCESCA FALESCHINI, ALESSANDRA DIDONÈ, Il complesso termale e il teatro di viale Stazione / via degli Scavi. Nuove prospettive di studio .........................................................................335

MARIANNA BRESSAN, MATTEO MARCATO, CARLA ONNIS, CHIARA DESTRO, TIZIANA PRIVITERA, ALESSANDRA DIDONÈ, STEFANIA MAZZOCCHIN, ELISA BRENER, La villa romana di via Neroniana a Montegrotto Terme. Ipotesi ricostruttiva degli interni ..........361

IVANA CERATO, STEFANIA MAZZOCCHIN, ELISABETTA FASSON, Il paesaggio storico tra cartografia e ricognizione ar cheo logica. Alcuni dati dei lavori condotti nel territorio di Montegrotto Terme .................................................................................................................393

PAOLA ZANOVELLO, Riflessioni a margine del progetto per un Museo del Termalismo a Montegrotto Terme .................................................................................................................409

SAMANTA GREGGIO, TOMMASO LETI MESSINA, PAOLO SALONIA, Rilievi e ricostruzioni tridimensionali per l’indagine ar cheo logica: i pavimenti musivi della villa di via Neroniana a Montegrotto Terme ...........................................................................................415

BRUNO FANINI, EMANUEL DEMETRESCU, DANIELE FERDANI, SOFIA PESCARIN, Aquae patavinae VR, dall’acquisizione 3d al progetto di realtà virtuale: una proposta per il Museo del Termalismo ............................................................................................................431

TAVOLE .......................................................................................................................................451

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

LA VILLA ROMANA DI VIA NERONIANA A MONTEGROTTO TERME IPOTESI RICOSTRUTTIVA DEGLI INTERNI

Marianna Bressan, Matteo Marcato, Carla Onnis, Chiara Destro,Tiziana Privitera, Alessandra Didonè, Stefania Mazzocchin, Elisa Brener

(tavv. XV-XVI)

1. SCAVARE, RECUPERARE, RICONTESTUALIZZARE, RESTITUIRE: LINEE DI METODO

1.1. I PRESUPPOSTI

Nel contesto delle Aquae patavinae di età primo-imperiale, la villa di via Neroniana rap-presenta uno degli edifici di grande pregio che compongono l’articolato suburbio residenziale, dipendente dal municipium di Patavium e sviluppatosi qui nel giro di pochi decenni per la pre-senza dell’acqua calda salutifera naturale1.

Lo stato di conservazione degli elementi strutturali della villa è del tutto frammentario: nes-sun elevato, decine e decine di metri cubi di trincee di asportazione dei perimetri murari, qualche incolume lacerto pavimentale, spolii areali profondi fino ai livelli di sottofondazione e così via.

Fortunatamente però, l’edificio, come l’intera area ar cheo logica plurifasica su cui insiste, è stato oggetto per anni di uno scavo di ricerca2, condotto dall’Università di Padova in area de-maniale e con adeguata disponibilità di risorse economiche e umane, di spazi ove immagazzi-nare e studiare le migliaia di materiali raccolti – i laboratori di Ar cheo logia dell’Università – e, infine, in assenza dei ritmi serrati e oppressivi degli interventi di emergenza. Grazie a tale for-tunata coincidenza di fattori favorevoli, oltre allo scavo stratigrafico, alla cui esecuzione hanno partecipato in undici anni oltre trecento tra studenti di corso di laurea e specializzandi in Ar-cheo logia, si è potuto impostare un parallelo lavoro di studio del materiale in laboratorio, fun-zionale certamente al miglioramento della conoscenza scientifica della storia dell’area indagata dall’età protostorica al pieno Medioevo, ma anche nell’ottica – fondante del progetto di cui lo scavo fa parte3 – della valorizzazione, intesa come offerta di fruizione integrata con una restitu-zione verosimile di quanto conservato in modo scarsamente leggibile.

I primi risultati in tal senso sono stati presentati in questa stessa sede nel 2011 con la propo-sta di ricostruzione dei volumi complessivi della villa come doveva essere al momento della rea-lizzazione e durante la prima fase di vita, in età tiberiana4. Lo sforzo di allora tendeva a restituire

1 BRESSAN, BONINI c.s., BRESSAN, BONINI 2012; BASSO et alii 2013.2 Montegrotto Terme 2001; Montegrotto Terme 2002; Montegrotto Terme 2003; Montegrotto Terme – via

Neroniana 2004; Montegrotto Terme 2004; Montegrotto Terme 2006; Montegrotto Terme 2007; Montegrotto Terme 2008; Montegrotto Terme 2009; Montegrotto Terme 2010; Montegrotto Terme 2011; ZANOVELLO, BASSO, BRESSAN 2010, pp. 45-49.

3 Montegrotto Terme 2005; Montegrotto Terme 2010; GHEDINI 2012.4 BRESSAN 2011; MAZZOCCHIN 2011; BONINI 2011; RINALDI 2011; SALVADORI 2011a; DESTRO 2011.

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

362 MARIANNA BRESSAN ET ALII

lo sviluppo in altezza dell’edificio fino al tetto e a “popolare” gli ampi giardini individuati tra i due quartieri residenziali5. A partire dai risultati ottenuti grazie alla ricerca sui materiali, i colle-ghi del CNR – ITABC hanno sviluppato le restituzioni tridimensionali e interattive oggi fruibi-li nell’apposita sezione della “visita virtuale” nel sito web del progetto: www.aquaepatavinae.it6.

Sin qui giunti, non si poteva resistere alla curiosità di provare a varcare le porte serrate delle nostre stesse ricostruzioni e di addentrarsi per il dedalo di stanze riccamente decorate e arredate della villa, così ben note in planimetria. E così questo gruppo di studio si è spinto a interrogare ul-teriormente le tracce disponibili, per tentare una ricostruzione anche degli interni, sempre in os-sequio – è il caso di ribadirlo – a un irrinunciabile presupposto nella filosofia dell’approccio alla ricostruzione, ovvero l’analisi dell’esistente come strumento per una restituzione filologica, che renda l’ipotesi ricostruttiva non necessariamente vera, ma necessariamente verosimile.

La domanda storica che ha guidato il gruppo di lavoro durante le indagini di laboratorio, per-tanto, era chiara e condivisa sin dall’inizio: come poteva essere (non come era) l’aspetto interno del-la villa di via Neroniana nei primi decenni di vita, ovvero circa nella prima metà del I secolo d.C.?

1.2. IL METODO: PRESUPPOSTI, VERIFICHE, CRITICITÀ

In primis si è affrontato lo studio analitico del materiale raccolto durante gli undici anni di sca-vo stratigrafico. Tale materiale è stato contato, suddiviso fisicamente in classi, complessivamente catalogato; una selezione di esso è stata inventariata su un doppio livello: tutto il materiale diagno-stico è stato individuato tramite un numero di inventario “interno”, come identificativo di ogni singolo reperto portatore di informazioni utili alla conoscenza della tipologia della classe, della cronologia ecc., mentre a un’ulteriore selezione di reperti particolarmente preziosi o comunque notevoli è stato attribuito anche un numero di Inventario Generale della Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, già a disposizione per una cernita finalizzata a una prossima esposizione.

Il lavoro di catalogazione ha utilizzato come supporto un database7, concepito in modo che a ciascuna scheda di Unità Stratigrafica si possano associare i conteggi dei reperti in essa rinvenuti, catalogati classe per classe e, qualora inventariati, descritti singolarmente con una scheda apposita.

Al momento dell’inizio dello studio finalizzato alla ricostruzione degli interni della villa, nella primavera del 2012, si disponeva di 51.400 reperti catalogati, 8.371 inventariati, 897 tra la-certi e tessere pavimentali, oltre 600 nuclei di frammenti di intonaco dipinto8.

Una prima scrematura ha comportato l’individuazione del solo materiale riconducibile alla fase di impianto della villa, lasciando da parte, in quanto non utili allo scopo prefissato, i reper-ti prodotti dalle attività antropiche precedenti la costruzione del grandioso edificio romano e successive alla sua distruzione. Ciò è stato possibile in quanto la villa si inserisce nella forchetta stratigrafica che ha come interfaccia inferiore il livellamento areale che ne prepara la costruzio-ne e come interfaccia superiore lo spianamento altrettanto areale delle macerie dei suoi ruderi, distrutti in funzione dell’impianto di un insediamento in età pieno-medievale9.

Il materiale così individuato è risultato appartenere a due grandi famiglie tipologiche: la gran parte si riconduce all’immobile ed è quindi utile a perfezionare l’ipotesi ricostruttiva dell’invo-

5 BRESSAN et alii 2012.6 PESCARIN et alii 2012.7 Il database ADaM, acronimo di “Archaeological Data Management”, è uno strumento creato nell’ambito

della tesi di dottorato di P. Kirschner (KIRSCHNER 2008). Il database è applicato sperimentalmente in diversi scavi del Dipartimento dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Padova.

8 La catalogazione è poi continuata per tutto il 2012 presso i Laboratori di Ar cheo logia del Dipartimento e continua tuttora, sotto il coordinamento in laboratorio di Stefania Mazzocchin, Chiara Destro e Tiziana Privitera, di Silvia Tinazzo per i disegni, e con il prezioso contributo degli studenti, dottorandi e contrattisti dell’Università di Padova.

9 Sulle fasi preromane dell’area, cfr. il contributo di A. Facchin in Montegrotto Terme 2007, p. 20; sulle fasi medievali, cfr. da ultimo BROGIOLO, FORLIN 2011.

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

LA VILLA ROMANA DI VIA NERONIANA A MONTEGROTTO TERME. IPOTESI RICOSTRUTTIVA DEGLI INTERNI 363

lucro strutturale10 e a predisporne una sull’articolazione dei rivestimenti decorativi pavimentali, parietali e – almeno in un caso – relativi al soffitto11. Una parte numericamente molto inferiore rimanda a oggetti mobili12: la scarsa quantità rispetto all’estensione dell’edificio, lo stato di con-servazione estremamente frammentario ed eroso e la scarsa varietà di tipologie rendono qua-si impossibile purtroppo articolare sia una ricostruzione relativa all’arredo delle stanze sia una scansione cronologica delle fasi d’uso della villa. Del resto, tale disparità tra resti riferibili alla struttura e resti di mobili richiama il destino dell’edificio, probabilmente abbandonato e progres-sivamente depredato dell’arredo mobile prima di essere definitivamente abbattuto e cancellato.

Una seconda scrematura è stata dettata dalla circostanza che questo studio si delineava come sperimentale: per testare la bontà del metodo, si è scelto di concentrarsi sul materiale pro-veniente dal quartiere residenziale principale e meglio conservato della villa, il settentrionale, e più ancora sulla grande sala colonnata (vano 1), che costituisce il centro generatore di simme-tria dell’intero complesso.

In particolare, è stato esaminato l’insieme dei materiali provenienti dalle trincee di aspor-tazione delle strutture murarie perimetrali del nucleo residenziale settentrionale della villa (tav. XV.1). In tal modo ciascuno degli studiosi, con il compito di approfondire una classe di mate-riali in particolare, ha lavorato contemporaneamente su un contesto omogeneo sia stratigrafi-camente che topograficamente.

Il presupposto concettuale di tale metodo consiste in una congettura, formulata empirica-mente nell’esperienza di scavo: lo spolio determina l’asportazione e lo spostamento, anche lon-tano dalla sede di provenienza, del materiale destinato a essere reimpiegato o rilavorato/rifuso; ma il materiale di risulta, frantumato in fase di asportazione e inservibile o comunque non inte-ressante per chi spolia, viene sostanzialmente lasciato in loco e, nell’ottica di ripianare l’area per un’altra attività insediativa, come nel nostro caso, viene riversato a colmatura delle fosse, gene-ratesi con le asportazioni, più vicine al cumulo di risulta da reinterrare e quindi anche più vici-ne alla provenienza del materiale stesso.

Questo presupposto metodologico ha avuto presto una felice conferma nell’ambito dello studio dei pavimenti, i soli materiali dell’intero edificio che permettessero un confronto diretto tra quanto conservato in situ e quanto rinvenuto nelle trincee di asportazione. Ebbene, lo stu-dio in laboratorio ha dimostrato che i lacerti pavimentali e le tessere musive pertinenti ai pavi-menti in parte conservati in situ provenivano proprio e soltanto dai riempimenti delle trincee di spolio adiacenti a tali pavimenti13.

Tale fondamentale risultato ci ha pertanto incoraggiato ad applicare il medesimo metodo nella proposta ricostruttiva dei rivestimenti parietali e, per quanto possibile, nell’arredo archi-tettonico e mobile di tutte le stanze considerate.

L’unico rammarico, data la verifica delle potenzialità del metodo, dipende dall’aver diligente-mente applicato in fase di scavo la “regola aurea” che vuole l’unità stratigrafica come indicatore di una e una sola azione: di conseguenza, come si può vedere nella tav. XV.1, alcune trincee di spolio risul-tano in comune a più vani. Nello specifico contesto e con l’obiettivo della ricostruzione dell’edificio romano, sarebbe stato più utile differenziare i tratti della medesima US di spolio in corrisponden-za dei diversi vani per poter meglio documentare la provenienza topografica del materiale di risulta.

L’attività analitica di laboratorio, come detto, ha permesso di associare determinate carat-teristiche di rivestimento pavimentale, parietale e di arredo mobile ad alcune stanze del nucleo residenziale principale della villa; come documentato nei contributi che seguono, poi, tali asso-ciazioni sono state verificate, talora con successo, talora meno, attraverso la ricerca di confronti

10 Cfr. infra Matteo Marcato e Stefania Mazzocchin.11 Cfr. infra Carla Onnis, Chiara Destro, Tiziana Privitera e Alessandra Didonè.12 Cfr. infra Stefania Mazzocchin.13 Cfr infra Carla Onnis.

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

364 MARIANNA BRESSAN ET ALII

noti, al fine di supportare la proposta ricostruttiva esplorando anche gli edifici consimili e coe-vi meglio conservati della villa in corso di studio.

Nel frattempo, veniva progressivamente costruito, aggiornato, ripensato il modello tridi-mensionale, che ancora una volta si è rivelato un supporto fondamentale di riflessione anche durante lo studio e non solo al termine di esso per rappresentarne felicemente gli esiti14.

Al termine di sei mesi di lavoro in laboratorio dell’équipe composta degli autori dei contri-buti che seguono, è emersa una proposta ricostruttiva degli interni della villa molto a fuoco re-lativamente alla sala colonnata o vano 1 (tav. XVI.3); abbastanza a fuoco per ciò che concerne i pavimenti delle altre stanze (tav. XV.2) e progressivamente meno sviluppata sui rivestimenti degli alzati man mano che ci si allontana dal centro di simmetria.

Se il lavoro potrà procedere, ovvero se potranno restare immutate le disponibilità di tempi e risorse cui si accennava in apertura, la messa a fuoco della ricostruzione degli interni si potrà estendere via via a molte delle stanze della villa di via Neroniana.

Ciò che è emerso senz’altro, ferma restando la consapevolezza che sia impossibile ricostrui-re e ricontestualizzare tutto e che sia opportuno talora anche accettare con onestà intellettuale che alcune tracce restino al momento indecodificabili ai nostri occhi, è la potenzialità del lavoro svolto. In termini generali, se si interrogano in profondità i materiali raccolti attraverso compe-tenze specialistiche, ragionando non solo sul singolo frammento diagnostico, ma sul comples-so di frammenti riconducibili a diverse famiglie d’origine (l’insieme delle tessere musive analo-ghe, i nuclei omogenei di intonaci dipinti, i gruppi di lastre parietali, di vetri da finestra ecc.), si ricavano informazioni storiche altrettanto fondamentali per la conoscenza di un contesto ar-cheo logico, quanto quelle desunte dalle indagini sul campo, dalle predittive alle stratigrafiche, al punto che, in assenza di queste informazioni, l’interpretazione del contesto medesimo resta senz’altro incompleta, se non rischia di essere fuorviante.

E questa del resto dovrebbe essere la missione dell’ar cheo logia: fare la storia dell’uomo a partire da contesti risolti interrogando fino in fondo e secondo il massimo delle capacità tutti i dati disponibili.

Marianna Bressan

2. L’ARTICOLAZIONE ARCHITETTONICA INTERNA DELLA SALA COLONNATA (VANO 1)

Il vano 1 della villa di via Neroniana rappresenta il fulcro del quartiere settentrionale dell’e-dificio. L’importanza che questo ambiente doveva rivestire a livello architettonico ed ideologi-co ci ha spinto a proporne un’ipotesi ricostruttiva, coscienti che «il ricostruire non restituisce il ‘vero’ d’un tempo, ma l’analizzare e il porre in relazione e comparare in vista di una ricomposi-zione fa progredire le conoscenze assai più del rassegnarsi degli scettici»15.

Il metodo utilizzato nella ricostruzione si è avvalso dell’analisi delle evidenze ar cheo-logiche, dello studio dei materiali, provenienti dalle trincee di spolio delle strutture del vano, e della ricerca di confronti16.

Lo studio delle fondazioni ha evidenziato una diversa tecnica tra i muri del vano. I muri nord e sud della sala sono fondati infatti su una struttura realizzata nella parte inferiore da cor-si di trachiti sbozzate legate con argilla e in quella superiore da laterizi legati con malta. Diversa-mente, in corrispondenza dei perimetrali est ed ovest, è stata evidenziata la presenza di una serie

14 Cfr. infra Elisa Brener. 15 CARANDINI 2008, p. 43.16 In questa sede per esigenze di spazio verranno forniti solamente alcuni dati di sintesi, rimandando alla

prossima pubblicazione dello scavo la trattazione più approfondita dello studio effettuato sul vano e una bibliografia più dettagliata. Per il metodo di lavoro, cfr. supra Marianna Bressan.

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

LA VILLA ROMANA DI VIA NERONIANA A MONTEGROTTO TERME. IPOTESI RICOSTRUTTIVA DEGLI INTERNI 365

di quattro plinti su ogni lato: due posti agli angoli della sala e due intermedi, re-alizzati in laterizi legati con argilla, sui quali doveva poggiare una fondazione continua sempre in laterizi, individua-bile grazie alla trincea di spolio lungo il lato ovest del vano, meglio conserva-ta rispetto a quella orientale. A fianco di questi plinti su entrambi i lati correva una fondazione lineare in trachiti, che, essendo coperta dalle preparazioni pavi-mentali delle sale adiacenti, non doveva supportare alcun tipo di alzato, ma avere solamente una funzione di rinforzo del-le strutture17. L’analisi delle fondazioni, supportata dalle competenze tecniche di architetti e ingegneri18, ha permesso di chiarire il progetto ingegneristico alla base di questo vano, che prevedeva lo scarico della maggior parte dei pesi, legati alla copertura della sala, lungo i lati est ed ovest, dove sono state messe in luce le fondazioni più imponenti. Esternamente dunque la sala si doveva presentare come una semplice struttura cubica coperta da un tetto a due falde.

Diversamente l’interno presentava un aspetto molto più complesso. La presenza di due trin-cee allungate all’interno del vano, che separano i due motivi della pavimentazione in opus secti-le19 aveva fatto sospettare, fin dall’inizio delle ricerche20, la presenza di una serie di sostegni che potessero impreziosire la sala, creando così un esempio delle sale colonnate menzionate nel De Architectura di Vitruvio21 e attestate ar cheo logicamente in varie zone dell’Impero, soprattutto in Italia centrale e in Africa settentrionale22. La conferma della presenza di sostegni è venuta dal rin-venimento, nella trincea di spolio interna più orientale, di un plinto di fondazione integro (fig. 1)23 di uno di questi supporti, fornito di relativa base ed imoscapo realizzati in un unico blocco di trachite. Coerenti con il diametro della colonna sono anche alcuni frammenti di rivestimento in malta e stucco rinvenuti nei riempimenti delle fosse di spolio del vano24. Si ipotizza pertanto che le colonne fossero in laterizi e rivestite in stucco modellato a scanalature e rudentature. Per quanto riguarda i capitelli, in base alla conformazione della colonna, alla datazione e ai confron-ti con altre sale colonnate, possiamo immaginarli di tipo corinzio realizzati in stucco o in mar-

17 Sulle fondazioni del vano 1, cfr. principalmente: Montegrotto Terme 2001, p. 33; Montegrotto Terme 2002, pp. 32-33; Montegrotto Terme 2003, p. 16-18; Montegrotto Terme 2004, pp. 37-40.

18 I miei più sentiti ringraziamenti vanno all’arch. Adelmo M. Lazzari e all’ing. Massimiliano Lazzari di LAIRA s.r.l. e all’arch. Loretta Zega della Soprintendenza per i beni ar cheo logici del Veneto per i proficui colloqui avuti insieme.

19 RINALDI 2011, pp. 132-134.20 Montegrotto Terme 2003, pp. 16-17.21 VITR. 6, 3, 8-10. 22 Sul tema delle sale colonnate cfr. soprattutto: MAIURI 1951; MAIURI 1952; REBUFFAT 1969, p. 662; TOSI 1975,

pp. 19-36; STROCKA 1991, pp. 91-92; FÖRTSCH 1996, pp. 83-87; MONACCHI 1999, pp. 422-424; BOLDRIGHINI 2003, pp. 53-56; BULLO 2003, pp. 76-79, 97.

23 Quattro grandi frammenti di plinti dello stesso tipo si sono rinvenuti nella medesima trincea e nell’omologa occidentale: cfr. Montegrotto Terme 2011, pp. 40-42.

24 I dati sui frammenti di stucco sono stati ricavati da un lavoro preliminare realizzato da Beatrice Peruzzi che, nell’ambito di una tesina di fine anno della Scuola di Specializzazione in Ar cheo logia nel 2005, ha schedato e studiato il materiale recuperato durante le campagne di scavo dal 2001 al 2004 e che dunque può essere considerato un campione sufficientemente rappresentativo di questa classe di materiali.

Fig. 1 – La base di colonna rinvenuta all’interno della trincea in-terna orientale del vano 1 (foto C. Destro).

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

366 MARIANNA BRESSAN ET ALII

mo, come sembrano accertare alcu-ni frammenti rinvenuti25.

Appurata la presenza di due file di colonne, si è posto il proble-ma di come potevano svilupparsi la parte superiore della sala e i soffitti.

In questo senso sono state ela-borate due diverse ipotesi. La prima prevedeva di porre in corrispon-denza delle colonne un soffitto a volta, realizzato su incannucciata e ancorato alla struttura portante del tetto o ad una ulteriore serie di tra-vi di rinforzo. In questo modo la sala si sarebbe conformata, almeno parzialmente, alla descrizione delle sale corinzie fatta da Vitruvio e alle evidenze ar cheo logiche di alcune di queste sale conservatesi a Pompei e a Roma26. Questa soluzione, però, limitava il numero di possibili fine-stre per garantire alla sala la dovuta illuminazione (fig. 2).

Per questo è stata elaborata una seconda proposta ricostrutti-va che cercasse di ovviare a questo problema. In aiuto a quest’ipotesi è venuto il rinvenimento di alcuni

frammenti di stucco riferibili a colonne con un diametro inferiore rispetto alle precedenti e che ben si potevano adattare, anche a livello proporzionale, ad un secondo ordine colonnato posto in corrispondenza di quello sottostante.

Tale seconda ipotesi permette di aprire nella parte superiore delle pareti un numero suffi-ciente di finestre per garantire un’illuminazione ottimale (fig. 2). La presenza di finestre sem-brerebbe confermata dalla particolare concentrazione di frammenti di lastre di vetro rinvenuti nell’area della vano27. Si ipotizza per entrambi i colonnati una trabeazione in travi in legno e la-terizi, rivestita di legno o stucco, come suggerisce Vitruvio28: l’impiego del materiale deperibile spiegherebbe l’assenza di tracce dell’ipotizzata trabeazione.

Chiarita la struttura dell’ambiente si è passati a stabilire quali potessero essere i sistemi di percorrenza di questa sala e dunque la collocazione delle aperture. È necessario evidenziare che dai resti ar cheo logici abbiamo scarsi riscontri sulla collocazione degli ingressi e che questi sono principalmente frutto di confronti29 e di deduzioni logiche. Un ampio scasso del pavimento in

25 Cfr. infra Chiara Destro.26 Cfr. a titolo esemplificativo le ricostruzioni proposte da A. Maiuri per le sale colonnate della Casa del

Labirinto (VI, 11, 8-10) e della Casa di Meleagro (VI, 9, 2) a Pompei (MAIURI 1952, p. 5, fig. 6 e p. 6, fig. 8); cfr. anche la struttura della sala della Domus di Largo Arrigo VII a Roma (BOLDRIGHINI 2003, p. 28, fig. 17 e p. 29, fig. 21).

27 Cfr. infra Stefania Mazzocchin.28 VITR. 6, 3, 9.29 Particolarmente utile è stato il confronto con gli ingressi della sala colonnata della Casa del Labirinto (VI,

11, 8-10) a Pompei. Cfr. STROCKA 1991, tav. 45.

Fig. 2 – Le due ipotesi ricostruttive dell’articolazione architettonica in-terna del vano 1, veduta dell’angolo nord-occidentale (elaborazione grafica di E. Brener).

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

LA VILLA ROMANA DI VIA NERONIANA A MONTEGROTTO TERME. IPOTESI RICOSTRUTTIVA DEGLI INTERNI 367

posizione assiale in corrispondenza del limite murario meridionale ha suggerito di porre qui l’in-gresso principale, mentre ingressi secondari sono stati ipotizzati verso est sui vani 8 e 14, verso ovest sui vani 2 e 4, verso nord, sul corridoio 18. Lungo il lato settentrionale, invece, è presente uno spolio rettangolare sempre in posizione assiale, che sembra indicare l’asporto più che di una soglia, di un basamento, forse sostegno di un elemento decorativo. Dato il rinvenimento nell’area di alcuni frammenti di colonne in giallo antico con diametri ancora diversi da quelli individuati e associati al doppio colonnato interno alla sala, un’ipotesi di lavoro sulla quale stiamo lavorando è che tale basamento fosse sormontato da un’edicola, posta dunque sul fondo della sala in posizio-ne assiale, ma al momento disponiamo ancora di troppo pochi elementi per sostenere tale ipotesi.

In ogni caso, secondo la ricostruzione qui proposta, il vano 1 si configura come un unicum nel panorama delle sale colonnate note ar cheo logicamente. Per quanto la nostra sia solamen-te un’ipotesi ricostruttiva e dunque soggetta a possibili errori di valutazione, dovuti anche alla scarsità dei materiali in confronto alle dimensioni della struttura, sembra si possa affermare che nella progettazione di questa sala colonnata si sia voluto recuperare un modello altamente pre-stigioso di sala di ricevimento, ma adattandolo ai gusti e alle esigenze personali del committen-te che ne ha voluto fare uno spazio unico nel suo genere.

Matteo Marcato

3. I PAVIMENTI MUSIVI: NUOVE SCOPERTE DALLA RICERCA IN LABORATORIO (tav. XV.2)

L’obiettivo del lavoro qui presentato consiste in una proposta ricostruttiva dei pavimenti a mosaico del nucleo residenziale settentrionale della villa di via Neroniana, integrando le osser-vazioni ricavate in situ durante il pronto intervento sulle superfici conservate con i dati desunti dall’analisi dei lacerti raccolti nelle trincee di spolio30.

Il quartiere residenziale considerato costituisce un sistema architettonico caratterizzato dalla simmetria, secondo l’asse N/S, rispetto alla sala colonnata denominata vano 1: qui si con-centrano i pavimenti meglio conservati dell’edificio.

Osservando i pavimenti in situ, emerge che le soluzioni decorative scelte si ripetono: i vani 2 e 8 sono pavimentati con identico tappeto monocromo nero in tessere parallelepipoidali di marna, posate a ordito diritto, e fascia bianca in tessere cubiche di calcare; i vani 6, 10, 12, 2231 sono rivestiti con tappeto di tessere cubiche calcaree bianche posate a ordito obliquo, delimi-tato da una o due fasce nere, di spessore diverso a seconda del vano, in tessere calcaree cubiche bianche. Tali mosaici, pur essendo molto semplici nella decorazione, sono realizzati con grande maestria, con tessere minute e ben accostate.

La decorazione con motivo a “zampe di gallina” in bianco su fondo nero si conserva soltan-to nel piccolo vano 4 (2,3 x 2,4 m), ma abbiamo ragioni per ipotizzare che la stessa decorazione si ripetesse in altri due vani. Del mosaico del vano 3 rimane in situ solo un esiguo lacerto di tes-sellato della fascia, sufficiente per attestare che tappeto e balza fossero a fondo nero, separati da una fascia di tre file di tessere bianche. Durante il pronto intervento sulla preparazione del tap-peto centrale, inoltre, si è osservato che alle impronte di tessere cubiche si alternavano impronte di tessere grandi allungate. Alcune tessere con corrispondenti caratteristiche morfologiche e di-mensionali, di colore bianco, sono state rinvenute nelle trincee di spolio che circondano il vano 3, pertanto si ipotizza che i vani 3 e 4, adiacenti, fossero pavimentati con lo stesso motivo deco-rativo. A ciò va aggiunto che la fascia a tessere bianche che separa verso est tappeto e balza sia nel vano 3 che nel vano 4 sembra disegnata sulla stessa linea, ciò che porterebbe a pensare a un

30 Per i rivestimenti in lastre lapidee, cfr. infra Chiara Destro.31 ZANOVELLO, BRESSAN, ONNIS 2010; ZANOVELLO, BRESSAN, ONNIS 2011.

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

368 MARIANNA BRESSAN ET ALII

ambiente unico, se non fosse per la presenza della profonda trincea di asportazione che separa i due vani e che non si giustifica se non con la spoliazione di un divisorio. Per ciò che riguarda gli ingressi, si ipo-tizza che il vano 4 fosse aperto sul corridoio 17 nord, come dimostra una sporgenza della preparazione pavimentale verso il limite mura-rio tra i due, verso la sala colonna-ta 1, interpretando l’articolazione a nicchia della fascia bianca orientale del vano 4 come un invito di tran-sizione tra i due ambienti, e infine verso il vano 3, rispetto al quale la

concordanza di decorazione pavimentale fa ipotizzare un divisorio non necessariamente a tutta altezza, tale da poter apprezzare la continuità del rivestimento. Nulla sappiamo della relazione tra il vano 4 e l’adiacente vano 5, pavimentato in lastre marmoree, a causa della disgregazione delle preparazioni in prossimità della struttura muraria che li separa.

In tal modo, il vano 4 risulterebbe un disimpegno, aperto su almeno tre lati e forse unico accesso verso il vano 3, stanza più ampia da considerarsi di soggiorno.

L’ipotesi che anche il piccolo vano 13 potesse portare un rivestimento in tessellato con mo-tivo a “zampe di gallina” bianco su fondo nero si è formulata nell’ambito di uno studio sulla preparazione rimasta in situ e sulle tessere raccolte nelle circostanti trincee di spolio32. Grazie al confronto tra il rilievo a contatto 1:1 della superficie conservata, l’ortofotomosaico e la scansio-ne digitale con Z-Scan della medesima33 si sono individuate impronte di tessere sia cubiche sia rettangolari allungate, invisibili a occhio nudo se non in particolarissime condizioni di luce ra-dente, mentre le trincee di spolio delimitanti il vano hanno puntualmente restituito tessere sia cubiche sia rettangolari allungate ancora una volta di colore bianco.

L’analisi dei lacerti pavimentali non in situ ha condotto a nuove scoperte. Nel corso delle sedute di laboratorio, sono stati analizzati, fotografati, rilevati con rilievo a contatto 1:1 e sche-dati ben 897 lacerti di tessellato musivo provenienti dalle US individuate come campione per la proposta ricostruttiva (tav. XV.2).

In particolare, riconducendo ciascun frammento musivo al contesto di provenienza, è emerso che i lacerti simili per morfologia, caratteristiche tecniche e decorazione ai tessellati noti provengono da trincee di spolio a essi adiacenti34.

Si sono poi individuati anche lacerti di tessellati che, pur nell’esiguità del frammento, mostra-no disegni decorativi non riconducibili ai rivestimenti in situ. Di fronte alla certezza di aver indivi-duato decorazioni perdute e considerando la provenienza dei lacerti omogenei con i rivestimenti noti, si può ipotizzare che i frammenti di tessellati sconosciuti vadano ricontestualizzati non di-stante dal luogo del loro ritrovamento.

Tra i motivi decorativi non attestati in situ vi sono il punteggiato di crocette e il punteggia-to di dadi, entrambi su fondo nero e con tessere simili tra loro per morfologia, dimensione e tec-nica di posa (fig. 4a-b). In base alla provenienza, possiamo ipotizzare che tale decorazione ri-

32 BRESSAN, ONNIS, DESTRO 2013.33 Cfr. l’Appendice di P. Salonia in BRESSAN, ONNIS, DESTRO 2013, pp. 182-183; SALONIA 2012 e il contributo

di Samanta Greggio, Tommaso Leti Messina e Paolo Salonia in questo volume.34 Per l’importanza di questo risultato, cfr. supra Marianna Bressan.

Fig. 3 – Il lacerto musivo e l’ipotesi ricostruttiva del disegno (foto e disegno C. Onnis).

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

LA VILLA ROMANA DI VIA NERONIANA A MONTEGROTTO TERME. IPOTESI RICOSTRUTTIVA DEGLI INTERNI 369

vestisse i corridoi 17nord e 18. Del resto, tale motivo decorativo è ben attestato in Italia settentrionale a ri-vestimento di grandi superfici, am-bienti sia pubblici sia privati di pas-saggio come atri, peristili e corridoi35.

Spingendoci ancora più in là, potremmo ipotizzare anche la con-comitanza delle due decorazioni nello stesso pavimento, a formare in entrambi i corridoi un punteggia-to di dadi e crocette in file alternate su fondo nero, considerando, oltre la provenienza coerente dei lacerti, anche l’omogeneità tecnica di esecu-zione, morfologia e dimensione del-le tessere, nonché la scelta per en-trambi i motivi del fondo nero, più raro rispetto al bianco.

Un gruppo di lacerti di piccole dimensioni, inoltre, appare caratte-rizzato da tessere minute bianche e nere (circa 0,8x0,8 cm), di buona fattura, riconoscibili, oltre che per la decorazione, anche per la stuccatura bianca superficiale che li accomuna.

I lacerti provengono dalle fosse di spolio tra i vani 1, 2, 3, 4, 5. Circa il motivo decorativo, alcuni lacerti sembrano riconducibili a un motivo a fiore a 6 petali bianco su fondo nero (fig. 3), altri sembrerebbero di carattere geometrico (fig. 4c-d)36; si sottolinea che, ancora una volta, come per i punteggiati di dadi e crocette, la scelta ricada su decorazioni a fondo nero.

Considerando che tali lacerti provengono da un’area in cui i pavimenti sono noti in quan-to parzialmente in situ e nessuno presenta motivi floreali o geometrici, si è pensato che i fram-menti decorati potessero rappresentare gli esigui resti di soglie musive. In particolare un caso conforta questa ipotesi: i lacerti che richiamano il disegno del fiore a 6 petali provengono dalla trincea di spolio tra il vano 2 e il vano 5, posta subito a est dell’unica preparazione pavimentale passante tra due vani al di sopra della fondazione del setto murario di separazione, facilmente interpretabile come preparazione per una soglia a mosaico (fig. 5).

I lacerti a decorazione geometrica, infine, non permettono di riconoscere l’articolazione del disegno a causa delle ridotte dimensioni; dal contesto di provenienza si può ricavare solo una generica indicazione della zona nella quale potevano trovarsi in origine.

35 Per il tessellato con punteggiato di dadi, cfr. PISAPIA 1989, tav. I, fig. 1; CORALINI 1997, pp. 639-654; RINALDI 2005, pp. 76-77, 127-128; RINALDI 2007, pp. 76-77; SPOSITO 2009, pp. 411-420. Per il tessellato con punteggiato di crocette: MORRICONE MATINI 1967, fig. 36, 57; DONDERER 1986, Aquileia 83, p. 52, tav. 15,6, Aquileia 27, p. 28, tav. 9,4; BAGGIO, TOSO 1997, pp. 987-1000; RINALDI 2005, pp. 40-41, 127-128, tav. 69.

36 Per le soglie con disegno di fiore a 6 petali, cfr. CLARKE 1979, fig. 6; ANGIOLILLO 1981, pp. 85-86, tav. XXXIV, 72; GUALTIERI 2001, pp. 295-308; SCHEIBELREITER 2005, pp. 760-773, fig. 9a; PPM, Regio VI, ins. 17, 41, p. 57, Regio VII, 2, 44-6 Casa dell’Orso ferito, p. 757, fig. 24, Regio IX, 8, 3-7 Casa del Centenario, p. 957. Soglie con decorazione geometrica, cfr. CLARKE, LARVEY 2005, pp. 25-33, fig. 6; PISAPIA 1989, tav. II, 4, tav. III, 5, tav. V, 11; petali e quadrati con motivi geometrici e soglia con quadrati a lati concavi inscritto entro un quadrato, tra rombi inscritti entro rombi, cfr. Casa del Meleagro (PPM, VI, 9, 2-13), p. 724, fig. 125, p. 725, fig. 131.

Fig. 4 – I lacerti musivi con motivi a punteggiato di dadi (a), di cro-cette (b) e geometrici (c-d) (foto C. Onnis).

a) b)

c) d)

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

370 MARIANNA BRESSAN ET ALII

In conclusione, lo studio at-tento e analitico dei lacerti musi-vi fuori contesto raccolti duran-te le fasi di scavo ha permesso di individuare alcuni rivestimenti musivi del tutto diversi da quelli presenti in situ (tav. XV.2). I tes-sellati con motivi a dadi e cro-cette bianchi su fondo nero po-trebbero ricondursi ai corridoi, probabilmente porticati, aper-ti rispettivamente a sud verso il peristilio centrale della villa, a nord forse su un’altra area sco-perta; il tessellato riconducibile al fiore a 6 petali si potrebbe at-tribuire alla soglia tra i vani 2 e

5; degli altri frammenti di tessellati, con decorazione a quanto sembra geometrica, si può rile-vare la presenza, ma non proporre una ricontestualizzazione precisa nemmeno in via ipotetica.

Carla Onnis

4. I LAPIDEI DI RIVESTIMENTO E ARREDO

Lo studio che qui si presenta concerne il materiale lapideo rinvenuto in relazione al quar-tiere residenziale settentrionale della villa di via Neroniana.

Prima di tutto è stato analizzato il materiale proveniente dalle trincee di spolio dei muri peri-metrali di tutti i vani (tav. XV.1). La quasi totalità dei reperti ritrovati è ricon-ducibile a manufatti da ri-vestimento e nello specifi-co sono stati catalogati 692 frammenti di lastre pavi-mentali, 144 di lastre pa-rietali37 e 19 cornici. A que-sti reperti si aggiungono, se pur in numero decisamente inferiore, alcuni frammenti di decorazione architetto-nica: 3 basi di colonna, 2 frammenti di fusto di lese-na, 1 frammento di capitel-lo in marmo bianco e 6 tra frammenti di arredo mobi-le e di statuaria (fig. 6).

37 Inseriamo in questa categoria anche i tondini, quelle lastre con un margine arrotondato che insieme alle cornici permettevano di creare effetti chiaroscurali sulle pareti.

Fig. 5 – La preparazione della soglia tra i vani 2 e 5 (foto C. Destro).

Fig. 6 – Frammenti di statuaria (foto M. Barollo, S. Citon).

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

LA VILLA ROMANA DI VIA NERONIANA A MONTEGROTTO TERME. IPOTESI RICOSTRUTTIVA DEGLI INTERNI 371

Per quanto concerne le lastre, che costituiscono il gruppo di rinvenimenti più corposo, va detto che quelle pavimentali sono riconoscibili sia per il confronto diretto con quelle ancora in situ nei due opera sectilia (vani 1 e 5)38 sia per lo spessore39. Grazie a questa analisi, è emerso il primo importante risultato: alcune lastre, riconoscibili come pavimentali, appartengono a spe-cie lapidee, quali brecce policrome, marmo africano, cipollino verde, portasanta (fig. 7), non at-testate nei sectilia conservati. Ciò dunque porta a ipotizzare l’esistenza, nel quartiere settentrio-nale della villa, di almeno un altro pavimento in lastre lapidee, del quale tuttavia non restano in situ non solo il rivestimento, ma nemmeno la preparazione, sottraendoci così qualsia si guida per l’eventuale ricontestualizzazione40. Nemmeno la provenienza delle lastre, rinvenute in tutte le trincee di spolio, permette di avanzare un’ipotesi in tal senso.

Le lastre parietali sono riconoscibili per gli spessori, sottili o molto sottili, e perché presen-tano talora fori circolari, interpretati come funzionali all’inserimento di perni metallici per l’an-coraggio alla parete. I litotipi attestati sono giallo antico, portasanta, calcare bianco (tab. 1). La presenza di tale tipo di lastre fa chiarezza su un’altra caratteristica decorativa della villa, ovvero l’impiego di rivestimenti parietali lapidei policromi, probabilmente in concomitanza con le pit-ture. Considerando la provenienza delle lastre, si può ipotizzare che i rivestimenti lapidei pa-rietali si concentrassero nel settore occidentale del nucleo di vani considerati, nell’area cioè del-le stanze 1-5, 20, 22 dove peraltro sono attestati anche i due sectilia pavimentali conservati. Per quanto riguarda l’arredo architettonico e i frammenti di arredo mobile e statuaria, segnaliamo in particolare la presenza di due frammenti pertinenti a due statue, uno in marmo bianco, forse parte di un braccio, e uno in marmo pavonazzetto, anch’esso forse parte di un braccio41; dall’a-vancorpo sud-occidentale provengono invece due frammenti di oscillum del tipo a maschera di satiro42. La provenienza di questi reperti permette di attribuirli genericamente ai vani 1, in par-ticolare le parti di statua, e i frammenti di oscilla all’avancorpo sud-occidentale.

Ad oggi, oltre ai dati desunti dallo studio delle trincee di spolio, è disponibile anche un censimento completo del materiale lapideo riconducibile al quartiere residenziale settentriona-le della villa43. Grazie a ciò e con lo stesso criterio di associazione tra contesto di rinvenimento

38 Sul sectile del vano 1: RINALDI 2007, pp. 245-246; sul sectile del vano 5: RINALDI 2007, pp. 239-241; per una sintesi: RINALDI 2011. Le specie lapidee attestate nel vano 1 sono: ardesia, bardiglio di Luni, palombino; per il vano 5: pavonazzetto, giallo antico, serpentino verde, rosso antico, forse marmo bianco.

39 Tra 0, 7 – 0,9 cm e 3 cm.40 Per uno studio complessivo dei litotipi provenienti dalla villa e dall’area di Montegrotto Terme, cfr.

ZANOVELLO, DESTRO, BRESSAN c.s.41 Il primo proviene da US 1128, riempimento della trincea di spolio del muro est del vano 1; il secondo da US

1304, riempimento della trincea di spolio interna al vano 1 a ovest (cfr. tav. XV.1).42 Da US 7255.43 Il materiale lapideo della villa di via Neroniana a Montegrotto Terme rientra nello studio in corso per la tesi

Fig. 7 – Le diverse tipologie di tectorium. A sinistra: “preparazione 1”; a destra “preparazione 2” (foto T. Privitera).

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

372 MARIANNA BRESSAN ET ALII

e contesto di provenienza già applicato per gli altri reperti lapidei e per le altre classi di materia-li44, si sono individuati qualche altro frammento di lastra e 12 cornici parietali, ma soprattutto ulteriori interessanti elementi architettonici, scultorei e di arredo.

Sui capitelli è necessario fare una distinzione di natura cronologica. Il capitello di lesena in marmo rosso antico presenta un motivo decorativo liriforme, che lo colloca tra la fine del I e i primi anni del II secolo d.C.45. Esso dunque testimonia di un intervento di ridecorazione o re-stauro successivo alla costruzione e prima decorazione della villa, ciò che è attestato anche dalle pitture. Gli altri frammenti di decorazione architettonica rinvenuti invece sono compatibili con l’età tiberiana cui è riconducibile l’impianto della villa46. Si tratta in particolare dei capitelli tu-scanici in calcare bianco47, verosimilmente pietra di Vicenza, attribuibili a una fronte colonnata o a un porticato e inquadrabili entro la prima metà del I secolo d.C., ma anche dei frammenti di capitello corinzio in marmo bianco, di colonna a fusto liscio in marmo giallo antico, di fusti di lesena scanalati, tutti di ottima fattura, attribuibili alla decorazione architettonica degli interni per dimensioni e caratteristiche stilistiche e inquadrabili nella prima età imperiale.

A questi elementi si aggiungono altri 13 frammenti riconducibili all’arredo mobile. Due frammenti, in particolare, sono riconducibili al supporto tortile di un tavolo in marmo bian-co; tali oggetti decoravano frequentemente le stanze delle ville romane, ma anche i giardini48. I piccoli frammenti riconducibili alla statuaria sono troppo frammentari per poterli identifica-

di dottorato di chi scrive, dal titolo Decorazione architettonica e complessi edilizi nella provincia di Padova fra età di romanizzazione ed età giulio-claudia, rel. prof. P. Zanovello.

44 Cfr. supra Marianna Bressan.45 Per il capitello in marmo rosso (IG 332.236), cfr. PENSABENE 1973, p. 143, n. 575, tav. LV; PENSABENE 1973,

tav. D, 10; AGOSTINI et alii 2002, pp. 73-78; REGGIANI MASSARINI 1993, pp. 45-53.46 BRESSAN 2011; MAZZOCCHIN 2011.47 Un esemplare integro è stato trovato nella campagna scavo di maggio 2012. Per i capitelli tuscanici della villa

di via Neroniana cfr. DESTRO 2011, pp. 147-148.48 US 151, inv. 2003.196, 2008.218. Cfr. DESTRO 2011.

Tab. 1 – Tabella sinottica dei litotipi dei reperti lapidei provenienti dalle trincee di spolio dei muri perimetrali dei vani del settore residenziale settentrionale della villa (elaborazione di C. Destro).

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

LA VILLA ROMANA DI VIA NERONIANA A MONTEGROTTO TERME. IPOTESI RICOSTRUTTIVA DEGLI INTERNI 373

re con maggior precisione49, mentre sono attestati ulteriori frammenti di oscilla del tipo deco-rato con maschera.

Provando a tradurre i dati analitici recuperati dallo studio in laboratorio in ipotesi rico-struttiva degli interni del quartiere nord della villa, ecco cosa emerge.

Circa la sala colonnata o vano 1, possiamo ipotizzare che le pareti prevedessero la compre-senza di marmi e affreschi; in particolare è possibile che la parte inferiore delle pareti fosse ri-vestita di lastre di marmo bianco e bardiglio, sormontate da una cornice o da un tondino, come nel vano 6 del quartiere meridionale della villa di Livia50; da qui in su, la parete era probabilmen-te decorata ad affresco51. Le colonne del vano, in laterizi rivestiti di stucco dipinto52, erano forse coronate dai capitelli corinzi in marmo bianco (tav. XVI.3).

La presenza di uno zoccolo parietale in lastre lapidee è attestata in situ in un piccolissimo lacerto miracolosamente conservatosi nel vano 2. Per gli altri ambienti, lo studio è ancora in corso e pertanto non è possibile formulare precise ipotesi circa la decorazione degli interni. Ci sembra però interessante ribadire che almeno una stanza presentava una decorazione parietale a tarsie marmoree policrome.

Sarà da valutare nel contesto del ragionamento complessivo sulle fasi della villa se tali attar-damenti siano da attribuire a ridecorazioni/restauri successivi o a ritardi nell’ultimazione del ri-vestimento decorativo di alcune stanze, come già ipotizzato in altra sede per il sectile del vano 553.

Chiara Destro

5.1 STUDI PER UNA RICOSTRUZIONE DELLA DECORAZIONE PITTORICA

La base necessaria per formulare una proposta ricostruttiva delle pitture parietali del quar-tiere residenziale settentrionale della villa è il recupero e l’analisi di tutti i frammenti di intona-co dipinto rinvenuti nelle trincee di spolio individuate (tav. XV.1): nessun lacerto di affresco in-fatti si conserva in situ.

Lo studio, condotto in laboratorio, ha previsto varie fasi. Innanzitutto si è effettuata una pulizia preliminare sia della superficie pittorica sia della preparazione dei frammenti54, finaliz-zata soprattutto all’identificazione delle varie decorazioni pittoriche.

Successivamente si è proceduto alla schedatura dei frammenti e alla individuazione di grup-pi omogenei, denominati nuclei, in base alle tipologie di preparazioni e alla decorazione della superficie pittorica. Come sempre nei lavori di schedatura analitica, l’ostacolo maggiore da su-perare è stato creare una terminologia che comprendesse tutte le casistiche presenti nel contesto e cui ricondurre le descrizioni dei pezzi, dei cromatismi ecc.55

Con questo lavoro si sono individuati 637 nuclei di intonaci dipinti. Tali nuclei, una volta puliti e schedati, sono stati riposti su una base rigida in cartone e avvolti in geotessuto per pre-servarli dagli sbalzi di temperatura ed umidità; infine sono stati sistemati in casse così da essere facilmente rintracciabili per qualsiasi consultazione futura del materiale. Solo con il materiale proveniente dalle fosse di spolio si sono raggiunte circa 100 casse per un totale di più di 17 mq di superficie decorata.

49 Quasi tutti possono essere parti di panneggio (US 151, inv. 2003, 200-202).50 Ad Gallinas Albas 2001, pp. 27-30.51 Cfr. infra Alessandra Didonè.52 Cfr supra Matteo Marcato.53 BRESSAN 2011; RINALDI 2011; ZANOVELLO, BRESSAN, ONNIS 2011.54 Si ringrazia la restauratrice Francesca Faleschini per i preziosi suggerimenti per il lavaggio degli intonaci dipinti.55 Il database ADaM, che ha accolto la schedatura, è stato opportunamente integrato con una terminologia

tecnica funzionale alla catalogazione dei reperti considerati.

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

374 MARIANNA BRESSAN ET ALII

L’analisi degli strati preparatori, oltre che della superficie pittorica, è utile per comprendere le tecniche utilizzate per la realizzazione di questi e per capire, inoltre, i diversi sistemi di ade-sione alla parete. Inoltre, a differenza dei sistemi decorativi che sono influenzati dalle mode e facilmente esportabili, i materiali utilizzati per la preparazione della parete sono strettamente legati alle risorse presenti nel territorio e alle differenti esperienze dei manovali. Grazie allo stu-dio delle preparazioni sono state individuate due diverse tipologie di tectorium. La preparazio-ne più diffusa è compatta e formata da tre strati di colore bianco, con una granulometria media/fine ed inclusi micacei, sabbia e quarzi ed è presente nel 99% dei frammenti; un secondo tipo di preparazione si distingue in quanto molto più grossolana e ricca di chamotte di grandi dimen-sioni (fig. 7). I due diversi tipi di preparazione talvolta supportano la stessa decorazione della superficie pittorica: questo elemento porta a ipotizzare che la compresenza di due preparazio-ni possa ricondursi a un intervento di restauro antico. Sembrerebbero invece meno convincenti l’ipotesi di una ridecorazione, dal momento che sulle superfici non sono stati trovati in nessun caso segni di picchiettatura, o di una diversa manovalanza, per lo scarso numero dei frammenti riconducibili alla seconda preparazione descritta.

Si sono poi potuti individuare ben 3 tipi di supporti su cui era steso l’intonaco (fig. 8): mat-toni (conferma l’ipotesi degli alzati in mattoni); incannucciato (per il soffitto) e tubuli, ricono-

Fig. 8 – I sistemi di adesione alla parete. Da sinistra: mattoni; incannucciato; tubuli (foto T. Privitera).

Tab. 2 - La distribuzione dei frammenti di intonaco dipinto monocromo nei diversi vani (in cm2; elaborazione T. Privitera).

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

LA VILLA ROMANA DI VIA NERONIANA A MONTEGROTTO TERME. IPOTESI RICOSTRUTTIVA DEGLI INTERNI 375

sciuti grazie all’impronta in positivo sui frammenti di intonaco lasciata dall’incisione “a spina di pesce” realizzata sui tubuli stessi.

Particolare attenzione è stata dedicata al rapporto tra la distribuzione dei frammenti dello stesso colore rispetto alle trincee di spolio di provenienza, nell’ottica di individuare per lo meno il cromatismo di fondo degli ambienti del settore nord della villa. Nelle tabelle (tabb. 2-3) sono sintetizzati i dati inerenti le superfici in cm2 totali di frammenti delle medesime cromie distri-buite nei diversi ambienti.

Il nero risulta il colore più diffuso, seguito in percentuale dal vinaccia e dal rosso, nelle to-nalità del bordeaux, del cinabro e del rosso mattone, seppur non mancano indizi relativi a cam-piture ocra, azzurre, rosa, verdi e gialle.

I risultati emersi mostrano per i vani 3, 4, 5 una predominanza del nero (44,4%), seguito dal bianco (28,99%) e dal vinaccia (12,15%), il restante 12,46% è rappresentato da altri colori presen-ti non più che al 2%. Nel vano 2 prevalgono il rosso mattone (39,47%), il nero (26,84%) e il rosso cinabro (8,07%). Nel vano 6 si ha il 66,39% di frammenti di colore rosso mattone. Nei vani 20 e 22 sono attestati il nero (58,61%), il vinaccia (14,12%), il bianco (10,18%) e il bordeaux (7,57%). Il nero è presente nel vano 8 per il 46,35%, seguito dal bianco (23,22%) e dal rosso cinabro (16,9%). Nei vani 9, 10, 13, 14 sono presenti nero (27,65%), bianco (14,14%), vinaccia (12,55%), rosso mattone (11,40%) e non dipinto (8,37%). Nei vani 11 e 12, troviamo il nero (58,12%) e non dipinto (41,88%). Nel corridoio 18 si ha la predominanza di rosso-azzurro (28,12%), vinaccia-

Tab. 3 - La distribuzione dei frammenti di intonaco dipinto policromo nei diversi vani (in cm2; elaborazione T. Privitera).

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

376 MARIANNA BRESSAN ET ALII

azzurro (26,52%) e non dipinto (29,13%). Infine nell’avancorpo nord-occidentale 19 si ha il rosa scuro (53,85%), bianco (18,1%), rosso mattone (16,08%) e il rosso cinabro (9,97%).

In sintesi, il nero è presente in percentuale maggiore in quasi tutti gli ambienti; è documentato in abbinamento per lo più con il bianco seguito in percentuale dal vinaccia (vani 3, 4, 5), dal rosso cina-bro (vano 8), dal rosso mattone (vani 9, 10, 13, 14); è abbinato con il rosso mattone nei vani 2, 6 e con l’intonaco non dipinto nei vani 11, 12. Solo il corridoio 18, in cui sono attestati prevalentemente co-lorazioni sui toni del rosso, del vinaccia e dell’azzurro, sembra discostarsi da questo orientamento: probabilmente il differente uso del colore si spiega con la funzione di passaggio del vano e - dal mo-mento che forse si tratta di un portico - con il diverso rapporto con la luce rispetto alle altre stanze.

Per ciò che concerne il vano 1, lo studio condotto ha chiarito che i colori di fondo doveva-no essere il nero (41,64%), il rosso (14,50%), il vinaccia (12,91%), il bianco (9,07%) e che era presente anche una parte intonacata ma non dipinta (6,59%). Su questa importante sala colon-nata si è particolarmente concentrata l’attenzione ai fini di un’ipotesi ricostruttiva più completa dello sviluppo decorativo della parete56.

Tiziana Privitera

5.2. UNA PROPOSTA RICOSTRUTTIVA PER LA DECORAZIONE PITTORICA DELLE PARETI DELLA SALA CO-LONNATA (tav. XVI.1)

L’elevata consistenza numerica e la buona qualità dei frammenti pittorici rinvenuti nel vano 1 hanno suggerito la possibilità di metterli a sistema nel tentativo di risalire al partito pittorico originario57.

Lo studio si è per il momento concentrato su un nucleo omogeneo per tipologia di suppor-to e per caratteri stilistici, riferibile alla fase più antica di decorazione della villa, che testimonia scelte decorative tipiche del cosiddetto III stile58.

Il lavoro ha preso avvio dall’analisi cromatica dei frammenti59, che ha rivelato la presenza di superfici per lo più monocrome di colore nero, seguite in percentuale dalle rosse, dalle vinac-cia e dalle bianche, tali da far propende per un sistema decorativo articolato in grandi superfici piane colorate con tinte vivaci60.

Volendo proporre una ricostruzione verosimile della scansione pittorica delle pareti sulla base dei frammenti analizzati (tav. XVI.1), si ipotizza la presenza di uno zoccolo composto da una por-zione lapidea61 a cui faceva seguito una zona dipinta a finto marmo con la tecnica della spruzzatura62.

56 Cfr. infra Alessandra Didonè.57 La proposta ricostruttiva che si avanza è da intendersi come un’ipotesi di lavoro aperta ad eventuali

modifiche.58 Il lavoro è stato realizzato con la collaborazione di Monica Salvadori, a cui vanno i miei più sentiti

ringraziamenti, ed è stato condotto nell’ambito del Progetto d’Ateneo “TECT: un progetto per la conoscenza della pittura romana nell’Italia settentrionale”. Lo studio si inserisce, inoltre, nell’ambito della tesi di dottorato di chi scrive sul tema “Fonti per la ricostruzione della pittura romana nella X Regio”. Per una visione più articolata della documentazione pittorica restituita dalla villa, cfr. SALVADORI 2004; SALVADORI 2011a.

59 Per la disamina sui colori individuati, sulle percentuali e la provenienza del materiale, cfr. supra Tiziana Privitera. Si segnala, inoltre, la presenza di un limitato numero di frammenti di colore giallo, rosso mattone, verde, rosa e azzurro di cui sfugge l’originaria collocazione.

60 Si tratta del cosiddetto stile “a pannelli” caratterizzato dal gusto per il contrasto cromatico tra pannelli piatti e interpannelli solitamente decorati con elementi vegetali o vegetalizzanti, diffuso tra la fine del I secolo a.C. e la prima metà del I secolo d.C. Cfr. BASTET, DE VOS 1979; CROISILLE 2005, p. 68; BARBET 2009, pp. 104-105. Per l’ambito cisalpino, cfr. SALVADORI 2011b.

61 Cfr. supra Chiara Destro.62 Per una disamina sulla tecnica a spruzzature, completa di confronti e bibliografia, si rimanda a SALVADORI

2004, p. 79, nota 9.

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

LA VILLA ROMANA DI VIA NERONIANA A MONTEGROTTO TERME. IPOTESI RICOSTRUTTIVA DEGLI INTERNI 377

Sopra allo zoccolo è plausibile che corresse una predella decorata con un repertorio di sce-ne di genere tra cui l’immagine di un giardino miniaturistico e una composizione figurata63.

Il primo tema si rivela tra i più amati nel repertorio iconografico di III stile: numerose e di-versificate sono le sue redazioni che rendono la versione di Montegrotto solo lontanamente con-frontabile con esemplari romani e vesuviani64. Quanto alla seconda tematica, la presenza di una scena figurata potrebbe essere indiziata da un frammento con uccellino appollaiato su un ramo65.

A delimitare la predella dovevano concorrere due bande, una inferiore di difficile lettura ed una superiore decorata ad imitazione delle modanature di una cornice, realizzata con un sa-piente gioco cromatico di luce ed ombra66.

Per la zona mediana si ipotizza una scansione in pannelli piatti di colore nero separati da in-terpannelli di colore rosso cinabro, tonalità che trovano ampio spazio nella paletta di III stile67.

La combinazione tra i due colori doveva creare un vivace contrasto cromatico impreziosito dalla raffinatezza delle decorazioni sovradipinte, prevalentemente motivi vegetali e bande orna-te, documentati in un buon numero di esemplari.

Tra i primi, grande fortuna ha il tirso attestato sia su fondo cinabro, ad impreziosire gli inter-pannelli, sia su fondo nero68, a decorare i pannelli. Per quest’ultimo caso, si propone la suggestiva ricostruzione basata sul confronto della villa detta “della Pisanella” a Boscoreale69 che vede i tirsi relazionati all’immagine di un volto che li raccorda per mezzo di due volute laterali.

Più difficile, invece, risulta avanzare una proposta realistica per le numerose bande orna-te che, solo a livello di ipotesi speculativa, si può pensare fossero organizzate secondo schemi noti confrontabili, per la minuziosità della resa, con la maggior parte delle pareti di III stile70.

La zona mediana doveva chiudersi poi con un’alta cornice identificata in una banda gialla decorata da una sequenza di minuti motivi realizzati in modo calligrafico.

Venendo, infine, alla zona superiore, il partito decorativo sembra ancora una volta allinear-si alle tendenze di III stile per la presenza di elementi architettonici schematizzati che si aprono all’inserzione di un ricco repertorio di motivi decorativi71.

Quanto alla porzione di parete del primo piano, più incerta è la ricostruzione che, unica-mente sulla base dell’alta percentuale di frammenti di colore viola, sia monocromi sia decorati, si può ipotizzare attestata prevalentemente su questo tono.

Tra i pezzi analizzati vanno infine annoverati quelli pertinenti alla decorazione del soffitto, in-dividuati sulla base della leggerezza del tectorium e della presenza di impronte di canne sul retro.

I frammenti documentano un motivo a cassettoni di forma romboidale ed ovale (tav. XVI.2) di cui sfugge lo sviluppo, trovando delle precise rispondenze unicamente nel gusto

63 La predella appare fin dall’inizio del III stile con un repertorio fisso di fregi e scene di genere: cfr. BASTET, DE VOS 1979, pp. 118-119.

64 SALVADORI 2011a, pp. 143-144.65 Cfr., in ambito pompeiano, la Casa del Granduca (VI 5, 5; STAUB GIEROW 1994, fig. 63), la Villa dei Misteri

(BASTET, DE VOS 1979, p. 162, fig. 9) e la Casa dell’Ancora (VI 10,7; PPM, VI, p. 917, fig. 32).66 Si segnalano, tra tutti, i confronti pompeiani della Casa di Spurio Mesor (VIII 3, 29; BORRIELLO et alii 1996,

p. 171, III stile) e della Casa del Bracciale d’oro (VI 17,42; AOYAGI, PAPPALARDO 2006, pp. 120-125, IV stile). In Cisalpina, cfr. i frammenti della villa di Torre di Pordenone (CONTE, SALVADORI, TIRONE 1999, p. 73, tav. X,4).

67 Il prevalere dei colori rosso e nero si riscontra in numerose pareti datate al III stile. Si vedano, ad esempio, i cubicola della villa di Boscotrecase (VON BLANCKENHAGEN, ALEXANDER 1990, pl. 1-31). Cfr., inoltre, CROISILLE 2005, p. 69.

68 Il motivo riscuote ampia fortuna nel corso del III stile con il diffondersi del gusto per la vegetalizzazione degli elementi divisori. Cfr. BASTET, DE VOS 1979, pp. 125-127. Nell’ambito della X Regio si vedano i frammenti di Torre di Podenone (CONTE, SALVADORI, TIRONE 1999, p. 61, tav. V.4, V.5) e di Asolo (COLPO, SALVADORI 2000, p. 111).

69 BASTET 1976, p. 118, fig. 6.70 Si vedano, tra tutte, quelle di Boscotrecase: VON BLANCKENHAGEN, ALEXANDER 1990.71 Cfr. la Casa di Lucretius Fronto (4, a; PPM, III, p. 984) e la Casa di Cerere (I 9, 13; PPM, II, pp. 226-227) a

Pompei e la villa detta “della Pisanella” a Boscoreale (BASTET 1976, p. 131, fig. 13).

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

378 MARIANNA BRESSAN ET ALII

per la riproduzione di elementi geometrici ripetuti72 resi in forme piatte e disegnative ma non nell’articolazione dello schema.

In sintesi, lo studio dei pezzi ha potuto confermare per le pareti della villa l’adesione ad un repertorio consolidato che sembra trovare negli ambienti centro-italici e vesuviani di III stile delle strette rispondenze.

La scelta di raffinati motivi decorativi, l’utilizzo di pigmenti costosi e la buona tecnica ese-cutiva confermano, inoltre, la presenza di una committenza di alto livello riferibile ai più alti gradi della società romana (tav. XVI.3).

Alessandra Didonè

6. SUPPELLETTILE D’ARREDO E SUPPELLETTILE D’USO

Nel corso degli ultimi anni, a conclusione delle annuali campagne di scavo, è stato condotto un complesso e meticoloso lavoro di revisione di tutti i reperti mobili rinvenuti nell’area ar cheo logica di via Neroniana dal 2001 al 201273. La possibilità di archiviare moltissimi dati (morfologici, tipo-logici, cronologici, archeometrici, epigrafici nonché i rilievi grafici) riguardanti migliaia di reper-ti (in ceramica, metallo, pietra, vetro e in materiale organico) rinvenuti in più di dieci anni di scavo in un sistema informatico unitario, il database ADaM, di semplice compilazione e di facile consul-tazione, consente oggi di selezionare alcune proiezioni statistiche dei diversi materiali rinvenuti, focalizzando l’attenzione sull’area residenziale settentrionale, e permette di proporre il contribu-to dell’analisi dei reperti mobili alla discussione sulle funzioni e gli utilizzi degli ambienti indagati.

Le Unità Stratigrafiche dalle quali provengono i materiali analizzati sono quelle che riem-piono le fosse di spolio dei muri, che, probabilmente in un lasso di tempo compreso tra l’VIII e il IX secolo d.C., hanno permesso di recuperare sistematicamente laterizi e conci in pietra della struttura originaria romana per un riutilizzo (tav. XV.1).

Nei medesimi livelli sono presenti anche materiali di cronologia romana, che sono da porre in relazione con le fasi di costruzione e di vita della villa, materiali che sono stati presi in con-siderazione in questo lavoro. L’analisi della loro tipologia ha consentito di raggrupparli in re-perti legati alla struttura della villa74 e in reperti legati alla vita nella villa75. Per quanto riguarda questi ultimi, sono stati elaborati i dati di quelle classi ceramiche che possono fornire un termi-ne cronologico più ristretto: quando lo studio specifico sarà terminato (in particolare delle an-fore e della ceramica comune), probabilmente aumenterà il peso statistico dei dati riferibili alla fase cronologica in esame.

Nell’area residenziale nord, oggetto della ricerca, sono stati rinvenuti complessivamente 942 reperti delle diverse classi di materiali. Quelli utili all’indagine sono 242 (fig. 9): tra i reperti legati alla vita nella villa la classe delle pareti sottili si rivela la più numerosa (34 frammenti), seguita dalla terra sigillata (9 frammenti), mentre tra gli oggetti legati alla struttura della villa spicca la presen-za di chiodi in ferro (102 elementi) e di frammenti di lastre in vetro per finestra (58 frammenti).

La medesima analisi condotta sul vano 1, che è il fulcro della villa nella sua fase di massimo splendore, mostra che sono 102 su 354 i reperti riferibili alla fase studiata, e che sono quasi tra-scurabili quelli ceramici d’uso (solo 7 frammenti) rispetto agli elementi costitutivi strutturali (95 reperti) (fig. 10). Il ritrovamento di numerosissimi chiodi in ferro (48 elementi) può suggerire la

72 Per l’analisi dei frammenti, cfr. SALVADORI 2011a, p. 144.73 Cfr. supra Marianna Bressan.74 Si tratta di antefisse, laterizi (mattoni, tegole, coppi), grappe in bronzo, chiodi, elementi in piombo,

condutture fittili, tubuli in terracotta per riscaldamento, lastre in vetro per finestre.75 Le classi della ceramica a vernice nera, “piatti di Efeso”, ceramica a pareti sottili, terra sigillata, ceramica

depurata, ceramica comune grezza, anfore, lucerne, suppellettili in vetro.

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

LA VILLA ROMANA DI VIA NERONIANA A MONTEGROTTO TERME. IPOTESI RICOSTRUTTIVA DEGLI INTERNI 379

presenza di soffitti e contro soffitti lignei (e forse anche di tramezzi mobili) fissati con chiodi e l’impiego un’accurata tecnica di carpenteria ad incastro. In numero consistente (22 frammen-ti) sono anche le lastre per finestre, che ne testimoniano la presenza, e di tubuli in terracotta (17 frammenti), che suggeriscono la possibilità che fosse predisposto un sistema di riscaldamento.

L’area est si caratterizza per la scarsità di reperti (143 in tutto) dovuta a particolari soluzio-ni tecniche imposte dalle caratteristiche geotecniche: queste hanno determinato trincee di spo-lio meno profonde in quanto le fondazioni degli ambienti a est sono ad una quota più elevata che a ovest, dove, per ovviare alle caratteristiche dell’area, sono state messe in opera preparazio-ni più spesse e ricche di inerti76.

Dei soli 27 elementi utili alla ricostruzione della fase, si segnalano 20 chiodi in ferro, che in quest’area possono in parte essere messi in connessione con la peculiare tecnica edilizia con la

76 Cfr. il contributo di M. Bressan in Montegrotto Terme 2009, pp. 34-35; ZANOVELLO, BRESSAN, ONNIS 2011.

Fig. 9 – Quartiere residenziale settentrionale della villa di via Neroniana: a. tutti i reperti rinvenuti; b. suppellettili d’uso (grigio chiaro) ed elementi strutturali (grigio scuro).

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

380 MARIANNA BRESSAN ET ALII

quale sono costruite le fondazioni di alcuni muri, mediante l’impiego di casseforme lignee fis-sate con chiodi (fig. 11)77.

Ben più numerosi (403 in tutto) sono i materiali rinvenuti nell’area ovest (fig. 12); dei 129 riferibili alla fase esaminata, 36 sono i frammenti ceramici complessivamente inquadrabili entro il I secolo d.C., che permettono forse di collocare in questa porzione della villa attività legate al banchetto o alla sua preparazione. Molti sono anche gli elementi strutturali: su 93 reperti, ben 45 frammenti di lastre in vetro per finestra inducono ad ipotizzare la presenza di aperture per l’il-luminazione anche in questa porzione della villa, e la contemporanea presenza di tubuli in ter-racotta (12 frammenti) rafforza l’abbinamento di finestre e aree riscaldate, già evidenziato per il vano 1. Infine, il consistente rinvenimento di chiodi può essere in parte ricondotto alla tecnica edilizia muraria con casseforme lignee fissate con chiodi, forse impiegata anche qui.

77 BRESSAN 2011, pp. 94-95, fig. 4.

Fig. 10 – Vano 1: a. tutti i reperti rinvenuti; b. suppellettili d’uso (grigio chiaro) ed elementi strutturali (grigio scuro).

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

LA VILLA ROMANA DI VIA NERONIANA A MONTEGROTTO TERME. IPOTESI RICOSTRUTTIVA DEGLI INTERNI 381

Accanto a questo sistema di elaborazione dei dati è stata predisposta anche una rappresenta-zione legata alla pianta dell’edificio, sulla quale sono collocati gli oggetti rinvenuti, per mezzo di simboli graduati per quantità (fig. 13).

Analizzando singolarmente, per mezzo di piante ad hoc, la distribuzione di ciascuna clas-se di materiale, si è ottenuto un gran numero di informazioni per la ricostruzione complessiva.

Terrecotte architettoniche/antefisse (fig. 13)

Le antefisse rinvenute sono complessivamente 7, tutte localizzate attorno al vano 1: in par-ticolare 3 dai muri perimetrali sono configurate a maschera tragica, le 4 più laterali, 2 ad est e 2 ad ovest, sono, a coppia, 1 con palmetta priva di nucleo e 1 con testa di satiro78.

78 Esse sono della medesima tipologia di quelle ritrovate nei primi interventi nell’area e riferibili ai tipi VI, IX e XIX di STRAZZULLA 1987, pp. 294-297 e databili tra la fine del I secolo a.C. e gli inizi del I secolo d.C. (SOCCAL 2004).

Fig. 11 – Area a est del vano 1: a. tutti i reperti rinvenuti; b. suppellettili d’uso (grigio chiaro) ed elementi struttura-li (grigio scuro).

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

382 MARIANNA BRESSAN ET ALII

Poiché dall’intero scavo sono state rinvenute 58 antefisse, la maggior parte dall’area dell’e-dificio residenziale settentrionale, è possibile supporre che il margine della copertura del vano 1 presentasse il coppo rifinito e decorato con antefisse, e che la medesima decorazione fosse pro-babilmente presente anche sulle due fronti dei corridoi 17 nord e 18.

Elementi in bronzo (fig. 13)

Sono stati presi in considerazione solamente gli elementi in bronzo collegabili alla fase di costruzione e decorazione della villa, e in particolare le grappe. Gli oggetti in bronzo recuperati

Fig. 12 – Area a ovest del vano 1: a. tutti i reperti rinvenuti; b. suppellettili d’uso (grigio chiaro) ed elementi strutturali (grigio scuro).

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

LA VILLA ROMANA DI VIA NERONIANA A MONTEGROTTO TERME. IPOTESI RICOSTRUTTIVA DEGLI INTERNI 383

sono solamente 3, tutti localizzabili nei riempimenti dei muri perimetrali del vano 1: 2 grappe, utilizzate probabilmente per sostenere il rivestimento marmoreo parietale e 1 cerniera di por-ta, proveniente dal riempimento del muro sud, sul quale si doveva aprire l’ingresso principale della sala colonnata.

Il fatto che gli elementi in bronzo siano in numero così ridotto induce a ipotizzare una si-stematica cernita di oggetti metallici, al momento dello spolio, per l’accumulo e la rifusione.

Chiodi in ferro (fig. 13)

I chiodi in ferro sono gli oggetti rinvenuti in numero maggiore (in totale 102). Presentano generalmente stelo a sezione quadrata e testa leggermente tronco piramidale o piana a base cir-colare e hanno dimensioni medie tra i 6 e i 7 cm. Si addensano in particolare nella parte centrale dell’edificio, attorno al vano 1 (48 elementi) e al corridoio 18 (14 elementi), inducendo ad ipo-tizzare un loro impiego nella costruzione dei soffitti lignei79, insieme ad un’accurata tecnica di carpenteria ad incastro.

Le particolari concentrazioni di chiodi riscontrate tra gli ambienti 9,14 e 10,13 ad est e 3,4,5 ad ovest (16 elementi in un caso e 15 nell’altro), possono essere messe in connessione con la pe-culiare tecnica edilizia, mediante l’utilizzo di casseforme lignee fissate con chiodi, con la quale sono costruite le fondazioni dei muri che li separano80.

79 Chiodi analoghi potevano anche essere impiegati in strutture murarie: FAMÀ, WALKER 1985, pp. 43-44, tavv. 4-5, 1-4; BUSANA 2000, pp. 113-115.

80 Cfr. il contributo di M. Bressan in Montegrotto Terme 2009, p. 34; BRESSAN 2011, pp. 94-95, fig. 4.

Fig. 13 – Carta di distribuzione degli elementi strutturali rinvenuti nel quartiere residenziale settentrionale della villa (elaborazione grafica di A. Scarpa).

Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo

384 MARIANNA BRESSAN ET ALII

Tubuli da riscaldamento (fig. 13)

Sono stati rinvenuti 19 frammenti di tubuli per riscaldamento in terracotta, a sezione ret-tangolare e segnati sul lato esterno da solcature a losanga. Provengono quasi tutti dai riempi-menti dei muri perimetrali e dai setti interni del vano 1 e dall’area ovest, così da far supporre la presenza di un impianto di riscaldamento. Tale ipotesi, da verificare con uno studio specifico sulla presenza di eventuali sistemi di canalizzazione sotterranea, sembrerebbe sostenuta anche dalla presenza dell’impronta delle losanghe (fig. 8) sul retro di un frammento di intonaco81, re-lativo alla sala colonnata.