La Mission archéologique franco-bulgare à Apollonia du Pont (Sozopol, Bulgarie) : bilan de la...

-

Upload

epheacademia -

Category

Documents

-

view

1 -

download

0

Transcript of La Mission archéologique franco-bulgare à Apollonia du Pont (Sozopol, Bulgarie) : bilan de la...

DHA 39/2-2013

Dialogues d’histoire ancienne 39/2-2013, 265-315

Chronique d’ OrientChronique 2013

ResponsablesHadrien Bru* - Guy Labarre*

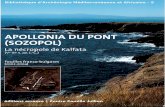

La Mission archéologique franco-bulgare à Apollonia du Pont(Sozopol, Bulgarie) : bilan de la campagne 2013

L’ ancrage de nos équipes à Apollonia du Pont repose désormais intégralement sur le support financier accordé par le Ministère des Affaires Étrangères en raison de l’ achèvement du programme ANR Pont-Euxin dont les derniers crédits ont été concentrés sur la publication des résultats, fort nombreux, obtenus en Roumanie, dans la région d’ Orgamè. L’ effort budgétaire particulièrement remarquable consenti par le ministère compense partiellement le retrait de l’ ANR. Ces nouveaux moyens déterminent en retour un calendrier d’ activités sur le terrain plus limité. L’ exercice 2013 a été accompagné par la livraison de plusieurs résultats d’ analyses, menées à la fois sur les carottages réalisés en 2012, ainsi que sur les échantillons provenant des fours de la zone artisanale extra-muros ou sur les contextes funéraires en cours de publication de la nécropole littorale de Kalfata. De façon concrète, notre engagement s’ est articulé autour de cinq volets distincts. L’ étude du cadre paléoenvironnemental a bénéficié de l’ avancée des travaux conduits sur le matériel provenant des paléobaies de Géréna et d’ Alepou. Ces derniers apportent un éclairage particulier sur l’ occupation des zones lacustres littorales grâce à l’ habitat palafitte découvert dans ce dernier secteur. Sur le plan archéologique, la poursuite des fouilles engagées par le Musée archéologique de Sozopol sur la zone artisanale « Iujna krepostna stena » nous a amené à renouveler notre mission d’ expertise et compléter l’ échantillonnage des structures. Par ailleurs, l’ étude des secteurs fouillés en 2005-2006 dans la nécropole classique et hellénistique se poursuit, enrichie désormais par l’ achèvement de l’ analyse des contextes rituels extérieurs aux tombes. Enfin, une nouvelle campagne de fouilles s’ est tenue sur le site rural de Messarite 4, révélant sur les 850 m²

* Université de Franche-Comté – ISTA (EA 4011). [email protected], [email protected]

DHA 39/2-2013

266 Chronique d’Orient. Chronique 2013

couverts jusqu’ à présent l’ existence en zone collinéenne d’ un complexe particulièrement inattendu.

1. Aperçu sur la mobilité des paysages

Une campagne de carottage s’ était déroulée du 23 mars au 5 avril 2012 sur les secteurs de Géréna et Alepou, respectivement à l’ ouest et au sud de la cité. Les analyses sédimentologiques ont été réalisées par C. Flaux, tandis qu’ I. Rossignol achève actuellement l’ étude des enregistrements palynologiques dans le cadre de son doctorat mené au sein d’ Ecolab (UMR 5245, université de Toulouse 3), sous la direction de D. Kaniewski, en partenariat avec l’ ANR Pont-Euxin et la Mission archéologique française à Apollonia.

La carotte Soz-6 (42°24’ 01.7’ ’ N, 27°39’ 46.6’ ’ E ; 3 m a.s.l.), provenant de Géréna, a livré un enregistrement sédimentaire de 820 cm, mais seules les séquences disposées entre 350 cm et 453 cm et entre 600 cm et 692 cm se sont avérées exploitables, le reste du sédiment étant stérile. Trois échantillons de charbons datés au 14C placent ces deux séquences entre ca. 6831 ans BP (ca. 4881 av. J.-C.) et ca. 5016 ans BP (ca. 3066 av. J.-C.), soit durant le Chalcolithique et l’ Âge du Bronze Ancien. Si ce matériel ne renseigne pas l’ évolution des paysages contemporains de la colonie grecque, il permet en revanche de porter un regard sur les dynamiques à l’ œuvre pour les périodes les plus anciennes, enrichissant dès lors les travaux réalisés précédemment près du lac d’ Arkoutino et sur les sédiments associés à l’ habitat submergé du port moderne de Sozopol1.

Entre ca. 6831 ans BP (ca. 4881 av. J.-C.) et ca. 6339 ans BP (ca. 4389 av. J.-C.), la séquence sédimentaire est alternativement dominée par Quercus décidu (chêne décidu) et les Cyperaceae (Fig. 1). La fréquence du chêne diminue entre ca. 6777 ans BP (ca. 4827 av. J.-C.) et ca. 6503 ans BP (ca. 4553 av. J.-C.), alors que la présence des Cyperaceae augmente entre ca. 6777 ans BP (ca. 4827 av. J.-C.) et ca. 6459 ans BP (ca. 4509 av. J.-C.). Un phénomène inverse est observable par la suite entre ca. 6503 ans BP (ca. 4553 av. J.-C.) et ca. 6339 ans BP (ca. 4389 av. J.-C.). Ces variations trahissent la présence d’ un milieu forestier marqué par l’ avancée puis le retrait d’ une zone humide, assez similaire dans sa composition à la forêt qui occupe de nos jours le littoral dans la région de Sozopol. Le développement d’ une forêt dominée par Quercus décidu (chêne décidu) en association

1 E. Bozilova, H. J. Beug, « On the Holocene history of vegetation in S. E. Bulgaria (Lake Arkutino, Ropotamo region) », Vegetation History and Archaeobotany, 1 (1992), p. 19-32 ; M. Filipova-Marinova, L. Giosan, H. Angelova, A. Preisinger, D. Pavlov, S. Vergiev, « Palaeoecology of submerged prehistoric settlements in Sozopol harbour, Bulgaria », in J. Benjamin, C. Bonsall, C. Pickard, A. Fischer (éd.), Submerged Prehistory, Oxford, 2011, p. 230-244.

DHA 39/2-2013

267Chronique d’Orient. Chronique 2013

avec Corylus (noisetier), Quercus sempervirent (chêne sempervirent), Pinus (pin), Ulmus (orme), Carpinus orientalis (charme oriental) et Tilia (tilleul) suggère des températures et une humidité élevées entre ca. 6831 ans BP et ca. 6339 ans BP. Ces données sont en accord avec les observations de M. Filipova-Marinova, lesquelles indiquent l’ existence entre 8800 et 5800 cal BP de conditions climatiques optimales permettant le développement d’ une chênaie mixte le long de la côte bulgare2. Les enregistrements polliniques reflètent par ailleurs une activité anthropique importante entre ca. 6831 ans BP (ca. 4881 av. J.-C.) et ca. 6558 ans BP (ca. 4608 av. J.-C.) qui a pu influencer par le biais des déforestations destinées à la mise en culture de nouveaux espaces la dynamique de la végétation et ainsi contribuer au développement des Cyperaceae.

Par la suite, entre ca. 5529 ans BP (3579 av. J.-C.) et ca. 5016 ans BP (3066 av. J.-C.), des conditions climatiques plus arides semblent accompagner l’ installation d’ un milieu steppique dominé par les Chenopodiaceae avec quelques Asteraceae. L’ enregistrement pollinique reflète le maintien d’ une zone humide et d’ un milieu forestier dominé par Quercus décidu en périphérie de ce milieu steppique, tandis que l’ activité anthropique apparaît pour sa part plus faible que durant la période précédente. Ces résultats accusent en l’ état quelques divergences avec ceux obtenus autour du lac d’ Arkoutino où la forêt prédomine dans les diagrammes depuis 5850 ans BP3.

2. Le site palafitte d’ Alepou

L’ avancée des travaux sur l’ habitat palafitte d’ Alepou, découvert lors de cette même campagne de carottage, apporte un éclairage particulier sur la mobilité des paysages littoraux et sur les stratégies d’ occupation développées dans ces secteurs sensibles durant la protohistoire. L’ analyse de l’ abondant matériel macrobiologique et paléozoologique récolté dans le niveau archéologique disposé au sommet des trois pieux traversés par les carottes a impliqué plusieurs spécialistes recouvrant un large champ disciplinaire : Ts. Popova (carpologie, Institut et Musée archéologique de Sofia), F. Guibal (dendrologie, IMBE) et P. Rouchet (CEREGE) qui a entrepris sur ce matériel son mémoire de Master 2, sous la direction de C. Flaux et C. Morhange.

2 M. Filipova-Marinova, « Archaeological and paleontological evidence of climate dynamics, sea-level change, and coastline migration in the Bulgarian sector of the circum-pontic region », in V. Yanko-Hombach, A. S. Gilbert, N. Panin, P. M. Dolukhanov (éds.), The Black Sea flood question, Dordrecht, 2007, p. 453-481. 3 Cf. E. Bozilova, H. J. Beug, op. cit.

DHA 39/2-2013

268 Chronique d’Orient. Chronique 2013

a. Un site submergé de la fin du Chalcolithique ou du début de l’ Âge du Bronze

La colonne stratigraphique prélevée lors du carottage SOZ-7 a livré deux unités principales (A et B, Fig. 2). L’ unité supérieure A est composée de vases comprenant plus de 75 % de limons et argiles. Son assemblage faunistique apparaît très peu diversifié. Il s’ articule autour de l’ ostracode Cyprideis torosa et de très rares gastéropodes infra-littoraux. Cet ensemble reflète un plan d’ eau lagunaire très calme, disposé en arrière d’ un cordon littoral. L’ unité B rassemble en revanche sur 4 mètres un sable homogène présentant un assemblage faunistique caractéristique du domaine infra-littoral. L’ analyse granulométrique a démontré que ces sables s’ avèrent très bien triés. Ils sont donc tout à fait comparables, tant en terme de texture que de composition, aux sables dunaires actuels. L’ unité B témoigne en ce sens de l’ ensablement du plan d’ eau lagunaire au point SOZ-7. Elle traduit soit l’ engraissement, soit le déplacement latéral du cordon littoral.

Les niveaux archéologiques sont compris dans l’ unité A, dont l’ analyse biosédimentologique reconstitue un milieu lagunaire tout à fait comparable à la lagune actuelle. Trois pieux d’ un mètre de longueur, fichés dans les vases lagunaires, ont été traversés par les carottages. Ils sont taillés dans des troncs de chêne (Quercus sp.) d’ un diamètre compris entre 4,5 et 6 cm. L’ écorce est parfois encore en place, ce qui signifie que le bois a été utilisé immédiatement après l’ abattage des arbres. Étant donné leur modeste diamètre, ils proviennent de chênes relativement jeunes qui ont probablement poussé dans des conditions de compétition inter-tige assez forte. Ces pieux sont issus d’ un perchis qui ne dépassait pas 40 à 50 ans. Ces données s’ inscrivent dans un contexte régional alors dominé par le chêne, comme nous l’ avons vu précédemment à travers le diagramme palynologique obtenu sur le lac Arkoutino et celui provenant de la carotte SOZ-6 de Géréna. Au-dessus des pieux, les niveaux archéologiques ont livré des charbons, des fragments de bois, des arêtes et des écailles de poissons, associés à des restes botaniques et quelques fragments d’ os. Plusieurs tessons de céramiques modelées, à pâte brune relativement grossière, ont également été récoltés. Ils correspondent à des fragments de panses, assez peu discriminants en l’ état dans l’ attente des datations 14C qui ont été confiées au Laboratoire d’ archéométrie de Lyon (UMR 5138). Un total de 199 graines a pu être prélevé, parmi lesquelles on dénombre 22 % de graines de fruits et 78 % de graines d’ herbes. Ces premiers sont dominés par le raisin sauvage (Vitis vinifera ssp. sylvestris), la framboise (Rubus fruticosus) et la figue (Ficus carrica) suivant un assemblage reconnu sur de nombreux sites néolithiques et de l’ Âge du Bronze Ancien en Bulgarie4. Les herbes

4 T. Popova, Plant environment of man between 6000 and 2000 B.C. in Bulgaria, Oxford, 2010 (BAR International Series n°2064).

DHA 39/2-2013

269Chronique d’Orient. Chronique 2013

s’ articulent pour leur part autour de Polygonum aviculare, Chenopodium album L., et Rumex acetosa, et dans une moindre mesure Euphorbiahelioscopia L., Saponaria officinalis L., et Hypericum perforatum. Cette association, relativement hétérogène, n’ est pas caractéristique d’ un environnement particulier et découle d’ activités de collecte réalisées par les habitants de la structure palafitte. En ce sens, Hypericum perforatum et Saponaria officinalis L. pourraient avoir une fonction médicinale. Les analyses anthracologiques et celles des arêtes de poissons sont actuellement en cours.

b. Une subsidence tectonique du littoral de Sozopol ?

Bien que nous soyons encore dans l’ attente des datations radiocarbones, il semble que le site d’ Alepou appartienne à la chaîne des structures palafittes chalcolithiques et de l’ Âge du Bronze Ancien identifiées le long du littoral bulgare5. Les pieux découverts à Kiten reposaient à 6,5 m sous le niveau marin actuel, tandis que ceux de l’ estuaire du Ropotamo étaient situés à 5,5 m de profondeur, à l’ image de ceux qui occupent le port moderne de Sozopol, disposés également entre 5 et 6 m de profondeur. En revanche, les pieux du lac de Varna ont été enregistrés entre 3 et 4 m seulement sous le niveau marin actuel, soit en cohérence avec le niveau marin contemporain tel que proposé d’ après la courbe du niveau de la mer Noire de H. Brückner6. En première hypothèse, cette différence de niveau entre les pieux de Varna et ceux de Sozopol, Alepou et Kiten, pourrait être liée au fonctionnement holocène de la faille d’ Emine qui induit la subsidence du bassin de Bourgas7. L’ imprécision des indicateurs de niveau marin évoqués (le sommet des pieux ne correspond pas à la plateforme émergée et occupée), de même que celle de l’ élévation du niveau marin contemporain, invite à considérer encore avec prudence cette hypothèse de travail.

5 V. Draganov, « Submerged coastal settlements from Final Eneolithic and the Early Bronze Age in the sea around Sozopol and Urdoviza bay near Kitten », in D. W. Bailey, I. Panayotov (éds.), Prehistoric Bulgaria, Madison, 1995, p. 225-241 (Monographs in World Archaeology 22) ; H. Angelova, V. Draganov, « Underwater archeological excavations of submerged late Eneolithic and Early Bronze age settlements in Kitten and Sozopol (South Bulgarian Black Sea coast) », Thracia Pontica, 6 (2003), p. 9-22.6 H. Brückner, D. Kelterbaum, O. Manunchak, A. Porotov, A. Vött, « The Holocene sea level story since 7500 BP - Lessons from the Eastern Mediterranean, the Black and the Azov Seas », Quaternary International, 225 (2010), p. 160-179.7 C. Doglioni, C. Busatta, G. Bolis, L. Marianini, M. Zanella, « Structural evolution of the Eastern Balkans (Bulgaria) », Marine and Petroleum Geology, 13 (1996), p. 225-251.

DHA 39/2-2013

270 Chronique d’Orient. Chronique 2013

c. L’ ensablement des littoraux de Sozopol

L’ étude stratigraphique réalisée lors des fouilles de la nécropole de Kalfata avait mis en évidence une phase d’ ensablement active durant le dernier quart du Ve s. av. J.-C.8 La séquence SOZ-7 étudiée dans la baie d’ Alepou confirme à son tour l’ ensablement partiel du milieu lagunaire. Cet éclairage s’ ajoute à celui provenant du site archéologique de Sv. Toma, découvert au sud de la baie d’ Alepou par nos équipes où un paléosol contenant des artéfacts chalcolithiques a été identifié. Il était recoupé par des sillons d’ origine anthropique qui pourraient correspondre, en première lecture, à des structures agricoles antiques. Or, ce niveau a lui-même été ensablé, posant en retour la question de l’ origine de cette phase d’ accrétion dunaire. Devillers et al. 2010 avaient évoqué une possible relation entre l’ ensablement de la nécropole de Kalfata et une mise en valeur agricole du territoire de la cité qui engagerait une érosion accélérée des couvertures pédologiques dans l’ arrière pays d’ Apollonia. Dans l’ attente des datations sur la séquence prélevée dans le carottage SOZ-7, seul l’ ensablement de Kalfata demeure à ce jour bien daté.

Parallèlement, nous avons réalisé une série d’ analyses de susceptibilité magnétique sur les dépôts sableux de SOZ-7 et du site de Sv. Toma, ainsi que sur la séquence sédimentaire SOZ-6 prélevée dans la zone marécageuse à l’ amont de la baie de Géréna. L’ objectif était de caractériser les sédiments sableux issus de l’ érosion du bassin versant et de les comparer avec les sables dunaires. Les deux signaux sont très clairement différenciés, les sables littoraux dunaires présentant une susceptibilité magnétique beaucoup plus faible (d’ un facteur 15) que les sables déposés à Géréna. Leur composition s’ avère donc différente. En effet, les sables éoliens étudiés dans SOZ-7 présentent une composante biogénique importante (carbonates, dont la susceptibilité magnétique est nulle, voire négative) et sont dépourvus de minéraux opaques, relativement plus lourds, que l’ on retrouve au contraire dans les sables de Géréna où ils sont responsables d’ une susceptibilité magnétique élevée. Cette signature différenciée traduit dans le cas des sables dunaires un tri des minéraux légers tout comme des apports biogènes d’ origine marine, effectué par la dynamique de transport littorale. Le matériel responsable de l’ ensablement des sites littoraux est donc issu d’ un stock littoral. Il apparaît dès lors difficile de remonter à un phénomène de crise sédimentaire dans le bassin versant. Si

8 A. Riapov A. Baralis, M. Damyanov, A. Hermary, « Stratigraphie et évolution architecturale de l’ ensemble du secteur », in A. Hermary, K. Panayotova, A. Baralis, A. Riapov, M. Damyanov (éds.), Apollonia du Pont (Sozopol). La nécropole de Kalfata (Ve-IIIe s. av. J.-C.). Fouilles franco-bulgares (2002-2004), Bibliothèque d’ Archéologie Méditerranéenne et Africaine n°5, Paris/Aix-en-Provence, 2010, p. 52-55 ; A. Baralis, Ch. Morhange, A. Riapov, B. Devillers, N. Marriner, A. Hermary, K. Panayotova, D. Nedev, « Geoarchaeology of the necropolis and the Greek city of Apollonia pontica (Sozopol, Bulgaria) », Méditerranée, 117 (2012), p. 108.

DHA 39/2-2013

271Chronique d’Orient. Chronique 2013

toutefois une phase d’ accrétion dunaire contemporaine à Kalfata et à Alepou est avérée, elle traduira effectivement un budget sédimentaire positif sur les littoraux de Sozopol durant l’ époque classique. Cependant, l’ étude de l’ accrétion du tombolo de Sozopol a montré que ce budget est positif au moins depuis 6000 ans9, tandis que la mise en valeur agricole durant l’ époque classique des secteurs proches d’ Apollonia des versants de Sozopol s’ est accompagnée par la mise en œuvre de terrasses, lesquelles ont vraisemblablement freiné le transit sédimentaire le long des pentes, rendant ainsi encore plus épineuse toute conclusion ferme à ce sujet.

3. L’ étude du matériel de la nécropole classique et hellénistique de Kalfata, campagne 2005-2006

Dans le cadre des travaux préparatoires au second volume monographique dédié à la nécropole classique et hellénistique de Kalfata, un lot important de 110 vases, ainsi que plusieurs objets métalliques, issus des contextes mis au jour en 2005 et en 2006 sous la direction de K. Panayotova, a pu être restauré. L’ intégralité de ce matériel est désormais dessiné et vectorisé, tandis que L. Damelet (CCJ, CNRS) a assuré sa couverture photographique en novembre dernier (Fig. 3 et 4). La rédaction des contributions dédiées aux différentes catégories d’ objets, ainsi qu’ à l’ analyse de l’ organisation spatiale de la nécropole ou des rites funéraires, se poursuit à présent. Parallèlement, l’ année 2013 a été marquée par l’ achèvement de l’ étude anthropologique des sujets, tout comme la livraison des analyses paléozoologiques, macrobiologiques et anthracologiques des offrandes alimentaires associées aux sépultures ou aux dépôts rituels extérieurs aux tombes.

Dans le domaine anthropologique, les travaux d’ A. Keenleyside (université de Trent, Ontario) ont porté sur 42 sujets. Cet échantillonnage s’ ajoute aux 240 sujets étudiés dans la précédente monographie, lesquels dépassaient de loin les 56 sépultures découvertes lors des fouilles conjointes de 2002-200410. Malgré son caractère limité, ce nouvel ensemble s’ avère particulièrement intéressant par sa cohérence, car il concerne l’ alignement de périboles funéraires qui bordent la voie de circulation littorale sur son côté oriental11. Les 42 défunts se répartissent en 6 incinérations secondaires et

9 B. Devillers, Ch. Morhange, N. Marriner, « Étude géomorphologique des rivages d’ Apollonia », in Hermary et al., op. cit., p. 23-30.10 A. Keenleyside, « A bioarchaeological study of the Kalfata necropolis », in Hermary et al., op. cit., p. 267-282.11 A. Baralis, K. Panayotova, « Burial enclosures and spatial organization of the Classical and Early Hellenistic Necropoleis of Apollonia Pontica, Kalfata/Budjaka area », in K. Sporn (éd.), Griechische Grabbezirke klassischer Zeit,

DHA 39/2-2013

272 Chronique d’Orient. Chronique 2013

36 inhumations primaires. Parmi ces dernières, seules 31 ont pu être étudiées. Elles appartiennent aux phases 2 à 4 de la nécropole (premier quart du IVe s.-première moitié du IIIe s. av. J.-C.), le Ve s. av. J.-C. n’ étant pas représenté sur ce secteur disposé à l’ est de l’ ancienne tranchée qui marque les limites initiales de la nécropole. Le ratio des sexes n’ est guère représentatif (10 hommes, 6 femmes, 15 indéterminés) en raison notamment de la forte proportion des sujets immatures. En revanche, on note sur les 30 défunts dont l’ âge a pu être déterminé la présence de 16 adultes pour 14 enfants dont 78,6 % ont moins de 10 ans. À cette surreprésentation des immatures s’ ajoute une prédominance parmi les adultes des sujets matures, voire âgés. Les défunts situés entre 36 et 50 ans totalisent ainsi 43,8 % du total des adultes, contre 31,20 % dans le lot précédent, et ceux de plus de 50 ans 38 % contre 24 %. Enfin, dernière particularité, la proportion des personnes traumatisées est ici notable et atteint 4,4 % de l’ ensemble. La plupart des fractures sont cependant attribuables à des causes accidentelles.

L. Ninov par ailleurs a achevé l’ analyse paléozoologique des contextes rituels (mobilier funéraire, dépôts et foyers) qui lui étaient confiés. Ces derniers couvrent tout à la fois le secteur de Kalfata fouillé en 2005, ainsi que plusieurs des contextes étudiés en 2002-2004 et depuis partiellement publiés12. À cet ensemble s’ ajoutent un foyer issu de la campagne de 1999 et plusieurs unités provenant des fouilles de sauvetage réalisées plus au sud, dans le secteur de Budjaka, en 2005 (parcelle cadastrale UPI 5037, 5072, 5083, 5090). Ces travaux renseignent au total près de 19 foyers, 4 dépôts et 8 sépultures, apportant un éclairage inédit par son ampleur sur la nature des offrandes alimentaires réalisées au IVe s. av. J.-C. à Apollonia. Malgré la localisation relativement éparse de ce matériel, leur composition s’ avère remarquable et frappe par son homogénéité. L’ intégralité des foyers comporte en effet, conformément à l’ image obtenue sur le foyer F9 de la campagne de 2004, un seul ovin, abattu en moyenne à l’ âge de 2 ans13. Le sexe n’ a pu être déterminé que dans deux cas. Il correspond à chaque fois à un bélier. Ce dernier, par son sacrifice individuel, constitue donc la base des offrandes dédiées aux défunts dans le cadre des cérémonies collectives dont les foyers sont l’ expression. L’ absence de traces de découpe sur les ossements récoltés dans ce type de contextes pose en retour, une nouvelle fois, la question de la consommation effective des membres. S’ agit-il en effet

Normen und Regionalismen, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, Athenische Abteilung, 2013, p. 241-260 (Athenaia Band 6).12 A. Baralis, M. Damyanov, A. Hermary, K. Panayotova, A. Riapov, A. Richier, « Description des tombes, dépôts et foyers », in Hermary et al., op. cit., p. 130-133.13 Ph. Columeau dans Hermary et al., op. cit., p. 173.

DHA 39/2-2013

273Chronique d’Orient. Chronique 2013

d’ un véritable « repas funéraire » ou ce dernier est-il intégralement consacré au défunt par le biais d’ un holocauste de l’ animal14 ? Les dépôts pour leur part s’ articulent autour de deux catégories d’ offrandes nettement distinctes. La première, à l’ image des dépôts DP 11, 13, 25, 33 étudiés en 2002-2004, comprend des moules en association parfois avec du poisson, tandis que la seconde ajoute à cet assemblage des morceaux de porc. Les offrandes alimentaires concernent également les sépultures, où elles s’ avèrent plus variées (œufs de poule, fruits de mer [moules], morceaux de moutons…).

Cet aperçu sur les usages rituels dans la nécropole de Kalfata bénéficie également des analyses anthracologiques, macrobiologiques et carpologiques conduites par Tz. Popova15. Celles-ci ont concerné 6 foyers et 2 sépultures, mis au jour en 2004 et pour certains partiellement publiés dans la précédente monographie. À cet ensemble s’ ajoutent 3 foyers et une sépulture issus de la campagne de 2005 et 9 foyers étudiés en 2006, dans les secteurs de Budjaka (UPI 5040, 5089, 5094, 5258). Les résultats confirment tout d’ abord une utilisation assez opportuniste de la matière ligneuse, laquelle couvre un vaste éventail d’ espèces (érable, charme, orme…) au sein duquel le chêne prédomine, que ce soit dans les foyers où il intervient à des fins de combustion ou dans la réalisation de structures (carrés N6-L6, année 2004). La variété des offrandes associées aux foyers s’ avère particulièrement remarquable. Elle s’ articule autour de fruits frais et secs (raisin, cerise, figue, amande, noisette, cornouille, champignon…). On note la présence inattendue de plusieurs espèces exotiques pour la région (pistaches, dattes, olives, pignes de pin…). Une même diversité se retrouve dans le matériel provenant des tombes : SP 361 par exemple, fouillée en 2004 à Kalfata, contenait des pignes de pin, des pistaches, associés à des noyaux de cerises et de poires. La chronologie de ces ensembles apparaît en revanche plus incertaine. Alors que F9 (campagne 2004) orientait vers une mise en place des foyers durant l’ automne, et donc durant une période proche des Genesia, cet échantillon plus large nuance ce propos et désigne au contraire deux périodes majoritaires : juin et octobre.

Ces trois importantes séries d’ analyses permettent donc au travail préparatoire au second volume monographique de franchir une étape décisive, tout en apportant dès à présent des données assez rares sur les pratiques rituelles grecques de la fin de la période classique et du début de l’ époque hellénistique en contexte funéraire.

14 Cf. A. Baralis, dans Hermary et al., op. cit., p. 164.15 Les analyses anthracologiques des contextes fouillés par l’ équipe du Centre Camille Jullian entre 2002 et 2004 ont été réalisées par V. Py (LA3M, UMR 7298, CNRS-Aix-Marseille Université).

DHA 39/2-2013

274 Chronique d’Orient. Chronique 2013

4. Le secteur artisanal « Iujna krepostna stena »

L’ avancée des fouilles conduites par le Musée archéologique de Sozopol sous la direction de D. Nedev, en remplacement de la regrettée Ts. Drajeva (†, Musée archéologique de Bourgas), s’ est soldée par la mise au jour au nord du chantier d’ un édifice protobyzantin à deux étages doté de thermes privés et d’ un autel du IVe s. av. J.-C. disposé à proximité immédiate de la voie de circulation hellénistique. Au sud des deux églises médiobyzantines, l’ horizon stratigraphique de la seconde moitié du VIe s. av. J.-C. dans lequel était creusé le four de potier d’ époque classique étudié en 2012 a livré également quatre nouvelles unités (Fig. 5). Dédiés selon le fouilleur à une production métallurgique en rapport avec l’ exploitation des mines du Medni Rid, ils constituent les premiers éléments d’ une vaste zone artisanale disposée immédiatement à l’ extérieur de l’ espace urbain, comme en témoigne tout à la fois leur superposition avec les premières tombes de la cité, ainsi que la présence dans les profils stratigraphiques préservés sous les deux églises de pans de parois rubéfiées susceptibles d’ appartenir à d’ autres fours. Cette vocation artisanale se maintient par la suite comme en témoigne la découverte au nord des fouilles d’ un nouveau four céramique.

Ces découvertes nous ont conduit à réaliser une seconde campagne d’ échantillonnage destinée à recueillir charbons et scories, tandis que l’ équipe de géomagnéticiens (M. Kovacheva, M. Avramova) de l’ Institut de géophysique, géodésie et géographie de l’ Académie des sciences de Bulgarie a prélevé des éléments de parois pour datations. Six structures ont été ainsi renseignées : le four à céramique étudié en 2012, les fours métallurgiques n°1, 2 et 6, ainsi que deux foyers liés à ces derniers. Les 47 échantillons ont par la suite été découpés en 222 cubes de 2 cm de long. Ces prélèvements ne sont toutefois pas sans présenter d’ écueil. La datation par géomagnétisme repose en effet sur le calcul de la magnétisation thermorémanente (TRM) acquise lors du refroidissement de l’ argile dans un champ magnétique faible. La matière retient durant de cette phase où sa température baisse l’ orientation (inclinaison I et D) et l’ intensité (Fa) du champ magnétique terrestre telles qu’ elles étaient à ce moment précis. La comparaison des valeurs obtenues avec la courbe établie des variations du champ magnétique donne une datation qu’ il est souhaitable de comparer et de corriger sur la base des datations obtenues précédemment sur des objets archéologiques chronologiquement bien calés. Or, les prélèvements sur le four à céramique ont concerné essentiellement ses parois (8), tout comme son accès (4), mais n’ ont pu porter sur le cœur de la structure, là où la température dépasse les 700° C et accorde aux échantillons un enregistrement optimal.

DHA 39/2-2013

275Chronique d’Orient. Chronique 2013

De même, les parois des fours métallurgiques étaient composées d’ un conglomérat de petites pierres et d’ argile fine qui a rendu particulièrement difficile leur débitage en cube.

Enfin, ces structures appartiennent au premier millénaire avant notre ère, c’ est-à-dire à une période pour laquelle nous disposons d’ assez peu d’ éléments de comparaison. La situation qui prévaut alors demeure assez imprécise en Europe pour les trois variables prises en compte dans les mesures géomagnétiques. Dès lors, les valeurs d’ intensité obtenues oscillent entre 83,77 et 92,93 μT. Sur la base de ces dernières, ainsi que des valeurs relatives à la direction, on peut conclure que les fours métallurgiques n°2 et 6 ont cessé de fonctionner au même moment, tandis que le four métallurgique n°1 et le four à céramique se rapportent à une autre période. L’ échelle chronologique à laquelle aboutissent ces analyses s’ inscrit dans l’ intervalle 461-280 av. J.-C., ce qui est probable pour le four à céramique mais incohérent avec le contexte archéologique associé aux fours métallurgiques. Ce travail doit donc désormais être affiné par M. Kovacheva et M. Avramova en coopération avec Ph. Lanos (UMR 6118, CNRS-université de Rennes I).

5. L’ organisation du territoire d’ Apollonia : le complexe rural de Messarite (campagne 2013)

Sur le terrain, la campagne archéologique a permis d’ étendre les prospections à de nouveaux secteurs jusqu’ ici méconnus, notamment en piémont de la chaîne du Medni Rid. Dans les environs du village de Ravadinovo, un site (Ravadinovo 3), dont le matériel couvre au sol une zone de 22 x 14 m, illustre le redéploiement durant les Ve et VIe s. apr. J.-C. de l’ habitat dans l’ arrière-pays d’ Apollonia-Sozopolis, à distance à la fois de la cité et de la bordure littorale. Cette occupation prend la forme d’ édifices ruraux isolés suivant le modèle offert par Mapite 17, près de Kavatsite, ou de Gabrena, au sud de Ravadinovo. Ils complètent alors une dynamique de peuplement marquée parallèlement par une densification de l’ habitat le long de la côte, comme l’ illustre le développement de plusieurs établissements secondaires sur les différents caps qui rythment la péninsule de Chernomorets16.

16 К. Попконстантинов, Ц. Дражева, Р. Костова, « Средновековен манастир „Св. Никола”, М. „Червенка”, С. Черноморец, община Созопол », Археологически открития и разкопки през 2019 г., Sofia, 2010, p. 593-595 ; И. Христов, « Проучване на ранновизантийска крепост на нос Акин, землище на гр. Черноморец », Археологически открития и разкопки през 2012 г., Sofia, 2013, p. 222-225. Nous tenons à remercier I. Christov d’ avoir partagé généreusement le fruit de ses découvertes sur la baie de Vromos.

DHA 39/2-2013

276 Chronique d’Orient. Chronique 2013

L’ essentiel de l’ activité s’ est cependant concentré autour du complexe rural de Messarite. La numérisation par Lidar des zones collinéennes entourant Apollonia laissait apparaître une occupation dense de cet espace par des édifices ruraux isolés dont l’ expansion s’ était accompagnée d’ un aménagement intensif des pentes par le déploiement d’ un réseau serré de terrasses agricoles. Afin de saisir la nature, tout comme la chronologie de cette occupation, nos recherches s’ étaient concentrées sur le sommet de Messarite, ainsi que sur son versant occidental où les campagnes de 2011 et 2012 avaient alors révélé l’ existence de trois sites – Messarite 2, 4 et 6 –, disposés à faible distance l’ un de l’ autre, respectivement 62 m et 50 m17. Messarite 2, en position sommitale, constitue l’ édifice le plus ancien, comme en atteste le matériel céramique qui place sa fondation dans le premier quart du Ve s. av. J.-C. À l’ autre extrémité, Messarite 6 représente un modeste bâtiment de 9,30 x 4,65 m installé sur un terrain terrassé. Son occupation couvre une large période depuis la fin du Ve s. jusqu’ au premier du tiers du IIIe s. av. J.-C. Messarite 4, en position intermédiaire, s’ articule enfin autour de deux unités distinctes qui se succèdent durant les Ve et IVe s. av. J.-C. en dessinant un vaste complexe, particulièrement inattendu sur cette zone de relief.

Une troisième campagne de fouilles s’ est donc tenue du 24 juin au 21 juillet (dir. A. Baralis, K. Panayotova ; dir-adj. T. Bogdanova). À Messarite 6, l’ enlèvement des blocs qui composaient les parois des deux cistes hellénistiques qui occupaient le cœur du bâtiment a permis de saisir l’ intégralité du niveau de destruction. L’ épaisseur de cet horizon stratigraphique s’ avère étonnamment mince. Les tuiles corinthiennes et les calyptères de la toiture se mêlent à un riche matériel céramique et amphorique au sein d’ une couche peu épaisse qui repose directement sur le substrat calcaire. Le sol en terre battue n’ est ainsi conservé que de façon ponctuelle. Deux éléments nouveaux sont apparus, à commencer par un foyer, dépourvu de tout aménagement spécifique (US 18). Il voisine avec une structure composée de trois blocs entourant un espace de 0,20 x 0,25 m. Ce blocage, désormais incomplet, assurait l’ encadrement de la base d’ un pilier central en bois, disposé à mi-distance des murs est et ouest, et à 1,01 m du parement interne du mur nord. Il confirme donc l’ existence d’ un toit à double pente.

Parallèlement, les travaux engagés sur le site voisin de Messarite 4 se sont poursuivis. L’ objectif était d’ achever le dégagement de ce complexe afin d’ en 17 A. Baralis et al., « Chronique d’ Orient. Le programme ANR Pont-Euxin : bilan des campagnes 2011 à Apollonia du Pont (Sozopol, dpt. de Bourgas, Bulgarie) et Orgamè / Argamum ( Jurilovca, dpt. De Tulcea, Roumanie) », Dialogues d’ Histoire Ancienne 37/2 (2011), p. 222-227 ; A. Baralis et al., « Chronique d’ Orient. Le programme ANR Pont-Euxin : bilan des campagnes 2012 à Apollonia du Pont (Sozopol, dpt. de Bourgas, Bulgarie), Caraburun et Orgamè / Argamum ( Jurilovca, dpt. de Tulcea, Roumanie) », Dialogues d’ Histoire Ancienne 38/2 (2012), p. 182-187.

DHA 39/2-2013

277Chronique d’Orient. Chronique 2013

comprendre l’ organisation spatiale et de saisir la nature des activités qui justifient le développement sur cette zone de relief d’ une installation aussi imposante. À cette fin, la zone étudiée a été élargie, portant la superficie fouillée de 350 m² à 850 m² (Fig. 6 et 7). La première des deux unités qui composent ce complexe s’ articule autour d’ une cour, large de 8,77 m, bordée au sud-ouest et au sud-est par deux pièces carrées, inscrites dans un même alignement, large chacune de 3,54 m. Le parement externe du mur ouest de S1 est élevé en appareil cyclopéen et atteint 0,80 m d’ épaisseur, alors que les autres murs de S1 et S5 présentent une largeur oscillant entre 0,61 m et 0,67 m. S5 a souffert durant le IVe s. av. J.-C., après son abandon, de plusieurs interventions à commencer par le creusement d’ une tranchée, large de 1,30 m, qui a oblitéré sa partie méridionale, ainsi que le riche niveau d’ effondrement qui lui est associé. Sur cet espace a alors été édifié le long mur MR13/16 qui borde au nord la seconde unité. Afin d’ appréhender les limites orientales de la cour, nos recherches ont été étendues sur 175 m² à l’ est de S1 et S5 sans livrer de nouvelle structure. Les couches archéologiques s’ épuisent en effet rapidement pour laisser place au substrat sur lequel reposent parfois directement les fragments de tuiles épars et d’ amphores qui tapissent dans ce secteur les horizons stratigraphiques. Cette dispersion anarchique du matériel, tout comme la faible épaisseur des couches, témoignent de la puissance des processus érosifs le long de la pente. Une tranchée militaire, profonde de 1,28 m, traverse cet espace d’ est en ouest, en commençant sa course au niveau des bunkers qui occupent le plateau sommital. Au nord de la cour, une première pièce, S2 (5,15 x 3,74m), disposée immédiatement à l’ est de S1, s’ inscrit en décrochement du Mur sud de S3. 8,6 m plus à l’ est, un second muret parallèle (MR 17), suivi sur 0,90 m, encadre un espace marqué par une forte accumulation de tuiles, posant en retour la question de l’ existence d’ un appentis le long de la cour, en contact avec S3.

Immédiatement au nord, S3 dessine par son alignement avec S4 le cœur de ce complexe. Malgré l’ élargissement des fouilles, il n’ a pas été possible de saisir la limite orientale de S3 et S4. En l’ état, S3 a été suivie sur 4,3 x 11,10 m et S4 sur 12 x 11,10 m. En dépit de leurs dimensions imposantes, chacune se poursuit sous le puissant remblai – US 38 – mis en place durant le creusement en surplomb du réseau de bunkers. S3 présente toutefois plusieurs particularités. Elle a livré une structure quadrangulaire de 1,70 x 2,10 m apposée contre le parement interne de son mur nord. Construite directement sur le substrat, sa substructure se compose d’ un alignement de 5 blocs placés en carreau le long de son côté occidental faisant angle avec un mur en appareil polygonal. Tous deux encadrent un blocage de moellons. Sur cette plate-forme, deux murets alignés

DHA 39/2-2013

278 Chronique d’Orient. Chronique 2013

est/ouest divisent son espace interne. En l’ absence de tout canal d’ écoulement ou de marques d’ attaches à sa surface, la nature de cette construction demeure obscure sans qu’ il soit possible à ce stade de l’ interpréter comme un pressoir ou un fouloir. S3 par ailleurs est la seule pièce disposant d’ un matériel relevant d’ un usage domestique. Alors que les niveaux de destruction sont caractérisés à Messarite 4 par une forte prédominance des conteneurs amphoriques, le niveau d’ abandon de S3 associe en revanche à ces derniers une typologie large de formes qui s’ articule autour de productions communes – chytrai, bols, cruches, plats à poisson… –, et d’ une vaisselle fine à vernis noir (bolsals, skyphoi, oenochoés…) accompagnées de divers objets en céramique (lampe à vernis noir…). Les amphores couvrent différents centres producteurs – Thasos, Cercle de Thasos, Mendè, Milet et Chios – et placent l’ occupation de cette pièce dans le second et troisième quart du Ve s. av. J.-C. (analyses A. Riapov, dessins T. Bogdanova). Son effondrement s’ est accompli en plusieurs étapes comme le rappelle la superposition sur le niveau de circulation de nombreux éléments de toiture – tuiles et calyptères – mélangés à des fragments de briques crues recouverts de moellons provenant de l’ élévation du soubassement des murs. Toits et superstructures se sont donc logiquement effondrés avant les murs eux-mêmes, révélant au passage une architecture proche de celle identifiée auparavant sur le site de Sv. Marina 1, fouillé en 2010 et 201 par M. Gyuzelev dans le cadre du programme ANR Pont-Euxin.

À cette première unité succède à Messarite 4, durant le second quart du IVe s. av. J.-C., un nouveau bâtiment qui se développe immédiatement au sud de la cour. Son mur septentrional (MR13/16), d’ une épaisseur de 0,90 m, avait été suivi en 2012 sur une longueur de 12,02 m. Conservé sur une hauteur maximale de 0,53 m, il formait à son extrémité orientale un angle avec le mur MR 14. La campagne 2013 a permis tout d’ abord de suivre MR 13/16 dans son intégralité. Il se prolonge à l’ ouest jusqu’ à S5 au terme d’ une course de 21,6 m. La tranchée moderne US 38 a fortement endommagé sa section occidentale, provoquant sa destruction partielle. MR 14 n’ est pour sa part conservé que sur 4,02 m. L’ érosion due à la déclivité du terrain n’ a pas assuré une préservation vers le sud de l’ intégralité de cet édifice. Malgré tout, MR 13/16, 14 et 15 encadrent une pièce – S6 – de 3,30 x 2,8 m. Une structure en Π double le parement interne de ces trois murs en formant une banquette de 0,74 m à 0,89 m de large (Fig. 8). Un mortier en calcaire, et de nombreux fragments de pithos, désignent cette pièce comme un espace de stockage.

Messarite 4 surprend, tout à la fois par ses dimensions, particulièrement inattendues en zone collinéenne, son organisation spatiale ou la qualité de son

DHA 39/2-2013

279Chronique d’Orient. Chronique 2013

architecture. S3, ainsi que la cour adjacente, a livré en effet de nombreux éléments architecturaux en terre cuite. C’ est le cas notamment de deux tuiles corinthiennes à frise d’ oves, large de 2,9 cm, découvertes respectivement en 2012 et en 2013. À ces dernières s’ ajoutent une tuile de rive, mise au jour dans la couche de destruction de S3 (n°PIN 69, 0,24 m x 0,105 m x 0,079 m), dotée d’ une frise à méandre soignée encadrant des rosaces à quatre pétales (Fig. 9). Sa pâte claire comporte de nombreuses immixtions de pyroxènes à l’ image de certaines productions amphoriques de mer Noire, en particulier celles attribuées à Héraclée du Pont et à Sinope. Selon l’ expertise de M.-F. Billot, la forme de cette tuile reprend un type reconnu à Olbia, caractérisé par un rebord longitudinal marqué par un retour vers la face antérieure. Ce dernier est destiné à écarter les eaux pluviales de la zone du joint vertical. Or, ce type ne devient commun qu’ à partir du IVe s. av. J.-C.18. Sa frise s’ avère en revanche similaire à un exemplaire découvert à Mésambria et attribué par L. Ognenova-Marinova aux prototypes les plus anciens, datés des Ve et IVe s. av. J.-C.19.

En dehors du caractère soigné de sa couverture, la phase 1 du complexe de Messarite 4 interpelle par la disposition des pièces S1 et S5, situées toutes deux aux angles sud de sa cour. Outre leur forme quadrangulaire, elles s’ inscrivent dans une symétrie parfaite et surplombent le terrain en pente. Leurs dimensions modestes – 3,54 x 3,54 m – semblent pourtant a priori incompatibles avec celles requises pour une tour. C’ est cependant à peu de chose près le diamètre de la tour découverte dans la ferme 57 de la chôra de Chersonèse, en Crimée occidentale20. De tels modules se retrouvent également en Égée, en particulier à Siphnos21. L’ épaisseur des murs ne constitue pas par ailleurs un caractère discriminant, car cette dernière n’ excède pas parfois celle d’ un mur d’ habitation et oscille entre 0,65 m et 0,70 m. C’ est le cas notamment à Varnava, en Attique, à Thasos ou en Crimée occidentale22. M. Nowicka conclut à ce titre que seule la localisation de la tour au sein de l’ édifice permet de la reconnaître23. Une telle situation s’ explique avant tout par la fonction relativement variée à laquelle répond ce type d’ édifices. S. J. Saprykin exclut en effet que les tours de Chersonèse taurique aient rempli durant le IVe et la première

18 Nous tenons à remercier chaleureusement Marie-Françoise Billot (IRAA, UMR 6222) pour l’ expertise précieuse de cette pièce.19 L. Ognenova-Marinova, « Tuiles et terres-cuites architecturales », dans V. Velkov (dir.), Nessèbre II, 1980, p. 116.20 S. Saprykin, Ancient farms and land-plotson the khora of Khersonesos Taurike, Amsterdam, 1994, p. 67.21 J. Svoronos dans BCH, 17 (1893), p. 492.22 M. Nowicka, Les maisons à tour dans le monde grec, Varsovie, 1975, p. 34, 48, 82 et 113-114.23 Idem, p. 33.

DHA 39/2-2013

280 Chronique d’Orient. Chronique 2013

moitié du IIIe s. av. J.-C. un quelconque usage défensif24. Elles ne constitueraient dans cette région que de simples pièces destinées au stockage des denrées, dotées par ailleurs d’ un seul étage. Cette situation justifierait en retour le renforcement de leur base durant les périodes d’ instabilité. Une autre hypothèse, formulée par J. Papadopoulos, considère que de nombreuses tours ont fonctionné durant l’ époque classique comme des kleisia, à savoir des bâtiments destinés à l’ enfermement nocturne des esclaves.

Si la probabilité demeure forte que S1 et S5 constituent des tours, leur usage militaire semble ici aussi peu probable en raison de la modestie des modules et la faiblesse de l’ épaisseur des murs. Elles dotent en revanche toutes deux Messarite 4 d’ une certaine monumentalité, renforçant au passage la qualité architecturale indéniable de ce complexe. Elles constituent en ce sens une des plus anciennes attestations en mer Noire de l’ intégration des tours dans l’ architecture domestique. Pour autant, la fonction exacte de Messarite 4 demeure encore difficile à saisir. La diversité remarquable des conteneurs amphoriques semble plus en accord avec une consommation locale, voire éventuellement un réemploi, qu’ avec une production locale destinée à l’ exportation. Les analyses macrobiologiques des sédiments se sont avérées par ailleurs jusqu’ à présent assez pauvres. La réponse dès lors ne pourra venir que d’ une poursuite de ce travail, justifiant la conduite l’ année prochaine d’ une nouvelle campagne de fouilles.

Alexandre Baralis (1), Krastina Panayotova (2), Maria Avramova (3), Teodora Bogdanova (2), Clément Flaux (4 et 8), Frédéric Guibal ( 5), Ann Keenleyside (6), Mery Kovacheva (3), Dimitar Nedev (7), Lazar Ninov (2), Tsvetana Popova (2), Attila Riapov (1), Pauline Rouchet (4), Ingrid Rossignol (8).

(1) Centre Camille Jullian (UMR 7299), CNRS-Aix Marseille Université(2) Institut et Musée archéologique de Sofia, Bulgarie(3) Institut de géophysique, géodésie et géographie, Académie des sciences de Bulgarie(4) Cerege (UMR 6635), CNRS-Aix Marseille Université(5) Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’ Ecologie marine et continentale, CNRS-INEE – IRD-Aix Marseille Université(6) Université de Trent, Ontario-Canada.(7) Musée archéologique de Sozopol, Bulgarie(8) Ecolab (UMR 5245), CNRS-Université Toulouse 3

24 S. Spaprykin, op. cit., p. 71.

DHA 39/2-2013

281Chronique d’Orient. Chronique 2013

Illustrations

Fig. 1 : Diagramme pollinique de la séquence sédimentaire SOZ-6. I. Rossignol

DHA 39/2-2013

282 Chronique d’Orient. Chronique 2013

Fig. 2 : Localisation du carottage SOZ-7 et photographie de la colonne stratigraphique. C. Flaux

DHA 39/2-2013

283Chronique d’Orient. Chronique 2013

Fig. 3 : Nécropole classique et hellénistique de Kalfata. Campagne 2005. Foyer 3.Cliché L. Damelet. @ CCJ

Fig. 4 : Nécropole classique et hellénistique de Kalfata. Campagne 2005. Foyer 3. Dessin M. Damyanov

DHA 39/2-2013

284 Chronique d’Orient. Chronique 2013

Fig. 5 : Zone artisanale « Iujna krepostna stena ».Fouilles du Musée archéologique de Sozopol, octobre 2012. Cliché D. Nedev

Fig. 6 : Vue aérienne de Messarite 4. Cliché L. Damelet. @ CCJ

DHA 39/2-2013

285Chronique d’Orient. Chronique 2013

Fig. 7 : Plan de Messarite 4, campagne 2013. Relevé T. Bogdanova, A. Kamenarov