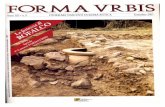

La Gorgone di Dinomene

Transcript of La Gorgone di Dinomene

Estratto da:

SIGNA ANTIQUITATIS

Atti dei Seminari di Dipartimento 2010

a cura di

Maria Patrizia Bologna e Massimiliano Ornaghi

Quaderni di Acme 1282011, Milano

ISBN 978-88-205-1035-0

UN’OFFERTA AD ATHANA LINDIA: LA GORGONE DI DINOMENE

Anna Però

Deinomevnh" oJ Gevlwno" kai; !Ievrwno" kai; Qrasubouvlou kai; Pªoºluzavloupath;r Livndio" uJpavrcwn kai; sunoikivxaª"º Gevlan meta; !AntifavmouGorgovna kuparissivnan ªlºivqinon e[cousan to; provswpon, ejf!a|" ejpegev-grapto: “Deinomevnh" Molossou' ªajnevqhkºe ta'i !Aqanaivai ta'i Lindivaitw'n ejk Sikeliva" ªdekavtºan”, wJ" iJstorei' Xenaªgºovra" ejn ta'i a- ta'" cro-nikªa'" suºntavxio".

Dinomene, il padre di Gelone e Hierone e Trasibulo e Polizalo, che eraoriginario di Lindos e colonizzò Gela insieme ad Antifemo, dedicò unaGorgone di legno di cipresso col volto di pietra, sulla quale era scritto:“Dinomene figlio di Molosso fece questa dedica ad Athana Lindia comedecima dei beni provenienti dalla Sicilia”, come racconta Xenagoras nelprimo libro del Trattato cronologico.1

Il brano riportato è tratto dalla prima parte della cosiddetta Cronacadi Lindos, costituita da un elenco di doni offerti ad Atena Lindia (Athananella forma dorica usata a Rodi) da personaggi appartenenti a un passa-to più o meno remoto, a partire dal fondatore eponimo Lindos fino adAlessandro e ai diadochi. La seconda parte del documento è costituitainvece da un elenco di epifanie della dea, verificatesi in momenti di par-ticolare difficoltà per la povli" e per l’isola. Proprio l’esistenza di queste

1 Cronaca C 28. L’edizione di riferimento per la Cronaca è C. BLINKENBERG - K.F.KINCH, Lindos. Fouilles de l’Acropole, II, Les inscriptions, Berlin - København 1941, nr. 2.La traduzione è mia, come anche in seguito, dove non diversamente indicato.

Anna Però

due sezioni rende eccezionale tale documento, che è l’unico di questogenere giunto quasi integralmente fino a noi, sopravvissuto peraltro inmaniera davvero fortunosa poiché è inciso su una lastra di marmo che inepoca bizantina era stata utilizzata come pavimentazione stradale con illato iscritto rivolto verso l’alto e così è stata ritrovata dagli archeologidanesi Kinch e Blinkenberg all’inizio del Novecento.2

La lettura del testo mette subito in luce una delle peculiarità dellaCronaca: i due compilatori del documento, Timachidas e Tharsagoras, dicui conosciamo il nome grazie al decreto iniziale dell’epigrafe,3 nonhanno stilato un semplice inventario dei tesori contenuti nel santuario diAtena, ma hanno svolto una vera e propria ricerca documentaria sullefonti scritte e negli archivi locali,4 poiché la maggior parte degli ajna-qhvmata, all’epoca della stesura della Cronaca (99 a.C.),5 erano scomparsi«a causa del tempo» (dia; to;n crovnon).6 Proprio questa circostanza appa-rentemente sfortunata ha permesso loro di muoversi con una certa liber-tà, selezionando le fonti e i doni, in modo da fornire ai propri commit-tenti (l’aristocrazia navale lindia del I secolo a.C., cui essi stessi apparte-nevano)7 e ai posteri una riscrittura del passato dal punto di vista lindio.Questa impostazione ideologica del documento spiega la clamorosaassenza, tra i personaggi citati come donatori, di Ateniesi e Spartani, pro-

152

2 L’epigrafe venne scoperta, ai piedi dell’Acropoli lindia, nel 1904 e fu pubblicataper la prima volta da Blinkenberg nel 1912. A causa dell’infelice posizione in cui si tro-vava la stele, il testo presenta alcune lacune interne, inoltre mancano completamente icapitoli B 18-22, un numero imprecisato di capitoli dopo il C 42, la fine della terzaepifania e l’intero testo di una quarta.

3 Cronaca A 12. Di Tharsagoras non sappiamo nulla, mentre Timachidas è statoidentificato da Blinkenberg con l’omonimo filologo rodio autore di un’opera miscella-nea (Dei'pna), di commenti ad alcune opere di Aristofane, Menandro, Eratostene edEuripide e di una serie di glosse linguistiche: cfr. C. BLINKENBERG, Die LindischeTempelchronik, Bonn 1915, pp. 41-47; e BLINKENBERG - KINCH, Lindos, II, c. 155.

4 La fonte storica citata in questo specifico capitolo della Cronaca è la Cronika; suvn-taxi" di Xenagoras, su cui si vedano F. JACOBY, FGrHist 240; BLINKENBERG - KINCH,Lindos, II, cc. 190-191; C. HIGBIE, The Lindian Chronicle and the Greek Creation of TheirPast, Oxford 2003, pp. 73-74.

5 La data della compilazione è ricavabile dall’indicazione del sacerdote eponimo diAtena Lindia, Teisylos figlio di Sosikrates: cfr Cronaca A 1.

6 Cronaca A 4.7 Sull’aristocrazia navale rodia cfr. V. GABRIELSEN, The Naval Aristocracy of

Hellenistic Rhodes, Aarhus 1997, in particolare pp. 18-36 e 130-136.

La Gorgone di Dinomene

tagonisti della storia greca “ufficiale” e poi anche, forse, dei Romani, ameno che non comparissero nella parte finale, lacunosa, dell’epigrafe, chesegue un ordine grosso modo cronologico.8 D’altronde i donatori citatiappartengono evidentemente a quelli che per Lindos e Rodi furono iperiodi storici più significativi e brillanti, come l’epoca della colonizza-zione del Mediterraneo, cui si riferisce il capitolo relativo alla Gorgonedi Dinomene. L’obiettivo primario dei compilatori della Cronaca è dun-que commemorare i momenti di maggiore prosperità dell’isola e dellacittà, prosperità che è l’effetto della protezione divina esercitata daAtena, il cui ruolo benefico e salvifico è stato riconosciuto appunto daidonatori, mentre le epifanie riportate nella seconda parte del documentodimostrano la benevolenza della dea che è intervenuta spontaneamente,nei momenti di difficoltà, in aiuto della comunità civica.

A una lettura attenta del passo risulta anche subito chiaro che essopone un problema cronologico: è impossibile infatti che il padre deiquattro personaggi citati, appartenenti alla celebre famiglia dei Dinome-nidi, che dominò prima su Gela e poi su Siracusa tra il 491 e il 465 a.C.,9

abbia anche partecipato alla colonizzazione di Gela, che avvenne quasidue secoli prima, nel 689/8 a.C., a opera di una coalizione di Rodii eCretesi, guidati rispettivamente da Antifemo ed Entimo.10

Evidentemente i compilatori della Cronaca, o la loro fonte Xenagoras,hanno confuso tra loro due personaggi omonimi, vissuti in due epoche

153

8 Cfr., sulle “omissioni” della Cronaca, J. SHAYA, The Greek Temple as Museum: TheCase of the Legendary Treasure of Athena from Lindos, in “AJA” 109 (2005), pp. 423-442,in particolare p. 427; sul significato della Cronaca in generale cfr. anche R. KOCH

PIETTRE, La Chronique de Lindos, ou comment accomoder les restes pour écrire l’Histoire, in P.BORGEAUD - Y. VOLOKHINE (eds.), Les objets de la mémoire, Bern 2005, pp. 95-121; N.MASSAR, La “Chronique de Lindos”: un catalogue à la gloire du sanctuaire d’Athéna Lindia,in “Kernos” 19 (2006), pp. 229-243.

9 La dinastia dei Dinomenidi prese il nome proprio dal Dinomene padre dei quat-tro figli qua menzionati. Di essi solo i primi tre furono tiranni: Gelone di Gela (491-485) e poi di Siracusa (485-478); Hierone e Trasibulo di Siracusa (rispettivamente 478-466 e 466-465). Nel momento del suo massimo splendore, sotto la guida di Hierone,la signoria dinomenide impose il proprio controllo su quasi tutta la Sicilia orientale.Cfr. N. LURAGHI, Tirannidi arcaiche in Sicilia e Magna Grecia. Da Panezio di Leontini allacaduta dei Dinomenidi, Firenze 1994, pp. 273-374; e L. BRACCESI - G. MILLINO, LaSicilia greca, Roma 2000, pp. 67-91.

10 R. PANVINI, GELAS. Storia e archeologia dell’antica Gela, Torino 1996, pp. 22-24.

Anna Però

diverse. È anche possibile, però, visto l’intento ideologico che ispira ildocumento, cui si è accennato sopra, che la confusione sia stata fatta “diproposito”, per mettere in relazione – tramite un solo dono – il santua-rio di Lindos con due epoche fondamentali della storia siciliana: quelladella colonizzazione e quella in cui i Dinomenidi esercitarono la loro ege-monia sull’isola.

Ma a quale delle due epoche risale effettivamente il dono della Gor-gone?

Questo capitolo ne segue uno11 in cui viene citato il dono offerto daFalaride, il tiranno di Agrigento, città che fu fondata proprio dai Geloinel 580 a.C.12 Poiché la Cronaca rispetta un ordine grosso modo cronologi-co, il dono di Dinomene deve essere successivo a quello di Falaride, ed èquindi probabile che risalga all’epoca dei Dinomenidi, ovvero alla finedel VI - inizio del V secolo a.C., e che il donatore sia il Dinomene padredei quattro personaggi citati, non l’omonimo colonizzatore di Gela.

La notizia relativa alla partecipazione lindia alla fondazione di Gelanon è comunque un’invenzione dei compilatori della Cronaca: Erodoto,13

pur non citando Dinomene, afferma esplicitamente che furono i Lindiiguidati da Antifemo a colonizzare Gela, e una conferma viene anche dalfatto – riportato da Tucidide – che al primo insediamento venne dato ilnome di Livndioi.14

154

11 Cronaca C 27: Favlari" oJ !Akragantivnwn turanneuvsa" krath'ra ou| ejtetovreuto ejnme;n tw'i eJtevrwi mevrei Titanomaciva, ejn de; tw'i eJtevrwi Krovno" lambavnwn para; ÔReva" ta;tevkna kªaºi; kªaºtapeivnwn, kai; ejpi; me;n tou' ceivleu" ejpegevªgrºapto: “Daivdaloª"º e[dwkexeivniovn me Kwkavlwi”, ªejpºi; de; ta'" bavsio": “Favlari" ejx !Akravganto" ta'ªi Liºndªivºai!Aqavnai”, wJ" ajpofaivnetai Xenagovra" ejn tªa'iº a– ta'" cronika'" suntavxio". «Falaride, iltiranno degli Agrigentini, dedicò un cratere, su un lato del quale era stata incisa unaTitanomachia e sull’altro Kronos nell’atto di prendere da Rhea i figli e di divorarli, esul bordo era scritto: “Dedalo mi diede a Kokalos come dono ospitale”, invece sullabase: “Falaride da Agrigento ad Athana Lindia”, come dichiara Xenagoras nel primolibro del Trattato cronologico».

12 Cfr. THUC. VI 4, 4; invece POLIBIO (IX 27, 8) afferma che Agrigento venne fon-data direttamente dai Rodii.

13 VII 153. 14 THUC. VI 4, 3; cfr. DIOD. VIII 23, 1. La predominanza dell’elemento rodio della

popolazione è confermata anche dalle tracce archeologiche del culto che venne tributa-to al solo ecista Antifemo: cfr. I. MALKIN, Religion and Colonization in Ancient Greece,Leiden 1987, pp. 194-195 e 259.

La Gorgone di Dinomene

I Dinomenidi però si richiamavano piuttosto a un’altra tradizione,testimoniata anch’essa da Erodoto,15 che li voleva originari dell’isola diTelos, dalla quale avrebbero “importato” anche il culto di Demetra eKore. I Dinomenidi infatti ricoprivano per tradizione la carica di ierofan-ti delle due dee, avendola ottenuta come ricompensa per l’azione media-trice svolta dal loro antenato Teline, il quale portava nel proprio stessonome la traccia della provenienza dall’isola di Telos.16 La sua opera dimediazione si svolse durante una stavsi" verificatasi probabilmente nelVII secolo, poco dopo la fondazione di Gela, forse a causa di contrasti tral’elemento cretese e quello rodio della popolazione. Il fatto che Telinenon appartenesse a nessuno dei due gruppi gli avrebbe dunque permes-so di fare da arbitro, ma è anche possibile che questo episodio sia statocostruito a posteriori dai Dinomenidi, per giustificare l’analoga azionesvolta da Gelone quando, nel 485/4 a.C., riuscì a diventare tiranno diSiracusa presentandosi come mediatore super partes tra le due fazioni deigamovroi e dei kulluvrioi.17

Dunque i Dinomenidi scelsero di valorizzare la tradizione relativaalla propria origine dall’isola di Telos, obliterandone un’altra – testimo-niata dalla Cronaca – che li voleva oriundi di Lindos e lo fecero forse persvincolarsi dalla contrapposizione tra l’elemento rodio e quello cretese,allo scopo di creare una nuova unità politica geloa.18 Si può pensare cheper gli stessi motivi abbiano legato la propria dinastia soprattutto alculto demetriaco e non a quello di Atena, che pure aveva un posto cen-trale nel pantheon sia di Gela sia di Agrigento sia di Siracusa.

E tuttavia Dinomene sceglie di fare un dono proprio ad Atena Lindiae questa scelta non può essere casuale. I colonizzatori rodii importarono

155

15 VII 153.16 Ibid. Telos si trova di fronte al promontorio Triopio, dove sorgeva un grande san-

tuario di Demetra, su cui cfr. CALLIM. Hymn. Dem. 24.17 Sulla vicenda di Teline e il suo significato politico cfr. LURAGHI, Tirannidi, pp.

120-125 e, sulla conquista di Siracusa da parte di Gelone, ivi, pp. 281-288. 18 Un procedimento analogo, ma di segno inverso, fu adottato dai tiranni di

Agrigento, gli Emmenidi, i quali accreditarono la tradizione relativa a un’origine rodiadella loro casata, in opposizione a un’altra tradizione, che li voleva originari di Gela,appunto per negare qualsiasi dipendenza da questa città. Cfr. LURAGHI, Tirannidi, pp.265-266. È comunque possibile che la tradizione relativa all’origine lindia deiDinomenidi sia stata espressamente creata dagli storici rodii.

Anna Però

certamente il culto della dea dalla madrepatria, anche se non si può affer-mare che avesse anche qui l’epiclesi di Lindia.

Il culto della dea venne localizzato fin da subito sull’Acropoli dellanuova colonia, dove sono stati rinvenuti i resti di un piccolo edificio cul-tuale in antis, senza peristasi, costruito nella prima metà del VII secolo,ovvero proprio all’epoca della fondazione della città.19 Questo sacellovenne poi sostituito, in età arcaica, da un tempio periptero dorico dinotevoli dimensioni (m 35,22 x 17,75), che fu forse distrutto da unincendio insieme ad altri edifici dell’Acropoli e venne perciò integral-mente ricostruito, in forma ancora più grandiosa (m 21 x 52), nel V seco-lo, forse proprio per volontà dei Dinomenidi e in connessione con lagrande attività edilizia seguita alla clamorosa vittoria di Gelone a Imeracontro i Cartaginesi nel 480 a.C.20

Questa stessa vittoria fornì anche l’occasione per alcune offerte cele-brative inviate da Gelone a Delfi21 e a Olimpia,22 che si inseriscono nel-l’azione di propaganda ideologica svolta costantemente dai Dinomenidi(Gelone e soprattutto Hierone) per legittimare la propria posizione agliocchi dei concittadini e anche di tutta la Grecia continentale. I mezziusati per confermare il proprio status dinastico e assimilarlo quasi a quel-lo di una basileiva ereditaria legittima furono proprio le dediche neisantuari più importanti della Grecia continentale e le odi commissiona-

156

19 L’attribuzione del sacello ad Atena è stata possibile grazie all’analisi del materia-le archeologico rinvenuto in loco, e in particolare grazie a un pithos, sul cui bordo eraincisa la dedica !Aqenaiva": cfr. PANVINI, GELAS, p. 25; e E. LIPPOLIS - M. LIVADIOTTI -G. ROCCO, Architettura greca. Storia e monumenti del mondo della polis dalle origini al V seco-lo, Milano 2007, p. 813.

20 PANVINI, GELAS, pp. 53-54 e 87-88; e LIPPOLIS - LIVADIOTTI - ROCCO, Architet-tura, pp. 813-814. In seguito alla vittoria del 480 furono costruiti anche l’Athenaiondi Siracusa e il cosiddetto “tempio della Vittoria” di Imera, anch’esso dedicato proba-bilmente ad Atena. Cfr. LURAGHI, Tirannidi, pp. 304-321; e LIPPOLIS - LIVADIOTTI -ROCCO, Architettura, pp. 394-398, 819 e 841-842.

21 A Delfi Gelone donò un tripode aureo (DIOD. XI 26, 7) e TEOPOMPO (FGrHist115 F 193) afferma che, dopo Gige e Creso, egli fu il primo, insieme al fratello Hierone,a inviare offerte auree al santuario. Cfr. LURAGHI, Tirannidi, pp. 314-317 e 361; A.JACQUEMIN, Offrandes monumentales à Delphes, Paris 1999, nr. 446.

22 A Olimpia Gelone fece costruire un thesauros dei Cartaginesi e vi dedicò unagrande statua di Zeus e tre corazze di lino: PAUS. VI 19, 7; e LURAGHI, Tirannidi, pp.314 e 317-318.

La Gorgone di Dinomene

te a poeti del livello di Pindaro e Bacchilide per celebrare i propri trion-fi agonistici.23

Anche l’invio della Gorgone a Lindos rientra certamente in questaserie di azioni autocelebrative, come dimostra la formula della dedica,che presenta il dono come una ªdekavtºan tw'n ejk Sikeliva", utilizzando iltermine geografico complessivo “Sicilia”: si tratta forse di un’allusioneimplicita alle ambizioni dei Dinomenidi, i quali miravano a presentarsicome signori di tutta l’isola, ed evidentemente agli occhi dei Greci loerano, come dimostrano i titoli di a[rcwn e tuvranno" Sikelivh" che ven-gono attribuiti a Gelone da Erodoto.24

Questo intento propagandistico è strettamente legato alla natura degliajnaqhvmata25 in generale e in particolare di quelli menzionati nella Cronaca.Un ajnavqhma è innanzitutto un dono e in quanto tale si presta a molteplicilivelli di lettura, poiché allude implicitamente al donatore (che talvoltainfatti – come in questo caso – incide il proprio nome sull’oggetto), ma so-prattutto è scelto in modo da adattarsi al destinatario, compiacendolo: è una[galma, un oggetto bello, che suscita il piacere di chi lo riceve. Se poi, comein questo caso, si tratta di un dono offerto a una divinità, esso alluderà anchealle sue specifiche dunavmei". D’altronde è importante anche il luogo in cuiil dono viene posto (letteralmente “appeso”, in base all’etimologia di ajnav-qhma da ajnativqhmi), in questo caso un santuario di fama internazionale: pro-prio per la collocazione in un luogo sacro gli ajnaqhvmata assumono ulterio-ri significati, divenendo doni “speciali”, finalizzati primariamente a tra-smettere un messaggio, che è innanzitutto di devozione, preghiera o grati-tudine, a seconda della circostanza in cui l’offerta viene fatta. Questa carat-teristica accomuna gli ajnaqhvmata citati nella Cronaca e quelli archeologici,

157

23 In quest’azione propagandistica rientra la lettura, operata soprattutto daHierone, delle vittorie di Imera contro i Cartaginesi e di Cuma contro gli Etruschi(474/3 a.C.) in parallelo con quelle di Platea e Salamina contro i Persiani, allo scopo dipresentare i Dinomenidi come difensori – analogamente ai Greci della madrepatria –della grecità contro la barbarie: cfr. LURAGHI, Tirannidi, pp. 362-363, e in generale,sulla propaganda dinomenide, ivi, pp. 354-366; BRACCESI - MILLINO, Sicilia, pp. 88-91.

24 HEROD. VII 157, 2 e 163, 1: il primo titolo viene attribuito a Gelone dall’emis-sario inviato dai Greci per chiedere il suo appoggio militare contro i Persiani, il secon-do gli viene attribuito da Erodoto per giustificare il fatto che egli, essendo tuvranno"Sikelivh", non poteva accettare di combattere in posizione subordinata rispetto agli altriGreci. Sul passo e sulle ambizioni dei Dinomenidi si veda LURAGHI, Tirannidi, p. 365.

25 Sembra opportuno ricordare che la definizione più corretta per questi oggetti è

Anna Però

benché esista fra di loro una fondamentale differenza: i reperti archeologicisono preziosi perché rappresentano la devozione popolare, e sono per lo piùoggetti di produzione artigianale spesso seriale e anonimi, donati dai fedelia titolo privato, invece i doni menzionati nella Cronaca sono tutti “pezziunici”, preziosi non solo dal punto di vista economico, ma soprattutto peril fatto di avere una “storia”, documentata dalla dedica iscritta e anche dallefonti letterarie.26 Nel caso specifico poi di ajnaqhvmata costituiti, come inquesto caso, da una statua, si possono rintracciare ulteriori significati, neldono: tale scelta, infatti, nasce senz’altro dalla volontà di offrire alla divini-tà quello che è, quasi per definizione, un a[galma, ma la scultura monumen-tale esposta in un santuario è anche particolarmente adatta a trasmettere eimmortalare un messaggio, innanzitutto per la sua efficacia visiva e ancheperché, in molti casi, si richiama al linguaggio del mito. La scultura (cosìcome la pittura) è in grado di “raccontare” un fatto e trasmettere un mes-saggio in modo estremamente sintetico e allusivo, suscitando l’immediatasumpavqeia dello spettatore, grazie alle sue caratteristiche “sintattiche”,diverse da quelle della narrazione verbale, scritta o orale.27

158

appunto ajnaqhvmata, oppure “doni” o “offerte”, mentre sarebbe scorretto definirli “donivotivi”, poiché questo attributo fa esclusivamente riferimento alla pratica specifica del-l’offerta di un dono ex voto suscepto, a scioglimento di una promessa fatta e in cambio diuna “grazia ricevuta”. Cfr. in proposito gli interventi di J. SCHEID e C. GROTTANELLI,nella Discussione finale, in G. BARTOLONI - G. COLONNA - C. GROTTANELLI - A. VIVANTE

(eds.), Anathema. Regime delle offerte e vita dei santuari nel Mediterraneo antico, “Atti delConvegno internazionale (Roma, 15-18 giugno 1989)”, Roma 1991, pp. 923 e 924.

26 Sull’importanza della storia degli ajnaqhvmata della Cronaca cfr. SHAYA, GreekTemple, pp. 425 e 430.

27 La scultura e la pittura sono necessariamente “sintetiche” poiché non possonoraffigurare né i nessi temporali tra gli eventi, né quelli di causalità; possono però allu-dervi tramite elementi e oggetti simbolici, o tramite la composizione di una sequenzadi immagini (le due facce di un vaso, i frontoni e le metope di un tempio): cfr. M.SCHMIDT, Iconografia del mito, in S. SETTIS (ed.), I Greci. Storia cultura arte società, II.2,Una storia greca. Definizione, Torino 1997, pp. 867-896, in particolare pp. 884-888. Labellezza ed efficacia visiva di un’opera d’arte, e di una scultura in particolare, dipendo-no d’altronde dalla capacità dello scultore di cogliere il kairov", il momento essenzialedi un episodio, il gesto più significativo di un personaggio, e poi di esprimerne l’h\qo"attraverso schemi formali in parte simbolici e in parte realistici: cfr. C. FRANZONI,Tirannia dello sguardo. Corpo, gesto, espressione dell’arte greca, Torino 2006, pp. 211-216 e242-247. Lo stimolante saggio di Franzoni mi è stato segnalato dall’amica dott.ssaGilda Tentorio, che ringrazio.

La Gorgone di Dinomene

La dedica di Dinomene a Lindos rientra dunque pienamente in que-sta tipologia di doni e assomma in sé una serie di significati, che si cer-cherà di indagare.

Per il suo intento propagandistico, innanzitutto, la dedica di Dinome-ne si può affiancare, da un lato, a un’altra dedica, inviata a Olimpia daPantare, padre anch’egli di due tiranni, Cleandro e Ippocrate, che resseroGela prima dei Dinomenidi. Gelone ne raccolse esplicitamente l’eredità,presentandosi inizialmente come tutore dei figli di Ippocrate, del qualeera stato comandante della cavalleria e uomo di fiducia.28 Dall’altro latola dedica di Lindos fa quasi pendant al dono di tripodi a Delfi fatto daiquattro figli di Dinomene, forse sempre intorno al 480 a.C.29 Tutti quan-ti questi doni rispondono a una medesima volontà di autocelebrazione edi legittimazione del proprio potere, che è un’esigenza primaria di tuttele tirannidi arcaiche.

È interessante anche rilevare che, quando venne scritta la Cronaca, nel99 a.C., Gela era una città abbandonata da quasi due secoli, poiché vennedistrutta nel 282 a.C. dal tiranno agrigentino Phintias, che ne deportògli abitanti a Finziade, presso l’odierna Licata.30 I due compilatoriTimachidas e Tharsagoras riportarono dunque in vita un passato glorio-so, nettamente diverso dal presente e, nel fare ciò, presero anche posizio-ne nei confronti della situazione politica a loro contemporanea. Lo dimo-stra ancora meglio la vicenda dell’altra città che viene evocata indiretta-mente in questo capitolo della Cronaca, perché legata indissolubilmentealla famiglia dei Dinomenidi: Siracusa. Essa strinse con Rodi vincolicommerciali e di amicizia, soprattutto durante il regno di Hierone II, il

159

28 La dedica di Pantare (CEG 398 = IGDS 132 = IS II 4; su Pantare cfr. HEROD.VII 154) era costituita forse da un cavallino bronzeo, donato a Zeus probabilmente inoccasione di una vittoria olimpica in una specialità ippica. Essa conferma quindi lagrande importanza propagandistica che ebbero – soprattutto nel VI e V sec. a.C. – levittorie sportive, specialmente in discipline ippiche, per confermare la “leadership” diun tiranno, un re o un’intera città. Particolarmente prestigiosa in quest’ottica era lacorsa coi carri, perché richiedeva un grande investimento economico e l’allevamento deicavalli era un’attività tipica delle grandi famiglie aristocratiche, come quella di Pantaree dei suoi figli e anche come quella dei Dinomenidi. Cfr. LURAGHI, Tirannidi, pp. 126-127 e 240-241.

29 Cfr. Schol. PIND. Pyth. I 152b; LURAGHI, Tirannidi, pp. 314-317; JACQUEMIN,Offrandes, nr. 454.

30 Cfr. PANVINI, GELAS, pp. 102 e 122.

Anna Però

quale difatti compare personalmente nella Cronaca lindia come donatoredi armi alla dea.31 La vicenda di Siracusa e l’evoluzione dei suoi rappor-ti con la nuova grande potenza del Mediterraneo, Roma, sono in qualchemodo analoghe a quelle della stessa Rodi: negli anni delle due primeguerre puniche la città siciliana cercò di conquistarsi una posizione sta-bile tra Romani e Cartaginesi, riuscendoci però, precariamente, solo finoa quando rimase in vita il carismatico Hierone II. Dopo la sua morteSiracusa si schierò con i Punici e i Romani di Marco Claudio Marcello lasconfissero dopo un lungo assedio, nel 211 a.C.32 Il generale romano,emblematicamente, inviò parte del bottino ricavato dal saccheggio dellacittà proprio al santuario di Lindos, come riferisce Plutarco, dal quale sisa anche che i Lindii lo ringraziarono con l’erezione di una statua-ritrat-to.33 L’offerta di Marcello aveva forse, come pensa Lippolis,34 uno scopo“intimidatorio” nei confronti di Rodi e della Grecia in generale, poichémetteva in luce il nuovo atteggiamento “aggressivo” assunto dai Ro-mani, i quali avevano quindi già compreso l’importanza propagandisticadei santuari panellenici.

È anche significativo però il fatto che le offerte di Marcello non ven-gano citate nella Cronaca: si può pensare che esse fossero elencate neicapitoli dell’epigrafe che risultano illeggibili, ma è certo più interessan-te l’ipotesi che siano state volutamente ignorate, in base a una selezioneche mirava a ricostruire un passato espressamente pre-romano.35

L’ajnavqhma di Dinomene è un acròlito, ovvero una statua formata daun corpo ligneo al quale venivano fissate estremità di un altro materia-

160

31 Cronaca C 41; Hierone II fu tiranno di Siracusa, col titolo ufficiale di basileus, dal270 al 215 a. C. Quando Rodi fu sconvolta da un forte terremoto, nel 227/6, Hieroneinviò ingenti aiuti economici. Cfr. BRACCESI - MILLINO, Sicilia, pp. 188-191.

32 BRACCESI - MILLINO, Sicilia, pp. 191-196.33 PLUT. Marc. XXX 6-9. Il bottino era costituito da statue e quadri (ajndriavnte"

te kai; pivnake") e venne donato, oltreché a Lindos, anche al santuario dei Cabiri diSamotracia.

34 E. LIPPOLIS, Il santuario di Athana Lindia, in “ASAA” 66/67 (1988/1989), pp.97-157, in particolare p. 157. L’episodio rientra però anche nella caratterizzazione diMarcello come uomo giusto e pio, su cui Plutarco insiste molto anche in altri passi dellasua biografia: cfr. II, VIII e XX e in particolare XX 1, dove Plutarco sottolinea che, finoa Marcello, i Romani erano considerati nemici temibili, ma non avevano ancora datoesempi di generosità e filanqrwpiva, virtù nelle quali Marcello per primo si distinse.

35 HIGBIE, Lindian Chronicle, pp. 166-168.

La Gorgone di Dinomene

le.36 Pare che non vi fossero regole precise relative alla scelta dei mate-riali o alle tecniche di fissaggio, che variavano a seconda dell’artista, delcontesto geografico, del soggetto ritratto.37 Questa disomogeneità è te-stimoniata dalla stessa Cronaca lindia, poiché, se la Gorgone di Dino-mene è interamente lignea, col solo volto litico, l’altro acròlito che vicompare, il Palladio offerto dagli Agrigentini (cap. C 30) ha le estremi-tà d’avorio e il corpo di un altro materiale, che non viene specificato.

Non è un caso che i due acròliti menzionati provengano entrambidalla Sicilia, poiché proprio qui e nel Sud Italia questa tecnica conobbeuna grandissima fortuna in età arcaica e soprattutto classica.38 Le moti-vazioni di questa scelta dovevano essere in parte pratiche, poiché Siciliae Magna Grecia non disponevano di cave di marmo adatto alla scultura,ma solo di pietra calcarea non di grande qualità ed erano pertantocostrette a importarlo soprattutto da Paros: è verisimile che esso venisseutilizzato con parsimonia, per realizzare soltanto le parti più visibilidelle statue, ovvero appunto le estremità, mentre il resto del corpo,ligneo, veniva spesso coperto da vesti oppure dipinto.39 Ma la scelta diaccostare materiali differenti permetteva anche di ottenere particolarieffetti cromatici e di luminosità ed era probabilmente anche una sfidaper lo scultore, che doveva essere in grado di padroneggiare la tecnica dilavorazione di tutte le parti della statua.40

L’ajnavqhma di Dinomene è quindi sicuramente un oggetto molto pre-zioso, anche per l’alta qualità del legno di cui è fatto, il cipresso, unlegname di colore bianco-giallastro particolarmente apprezzato nellascultura per il suo profumo e per la lucentezza che poteva assumere dopola lavorazione.41 Il fatto che la statua avesse soltanto il volto di pietra si

161

36 Il corpo delle statue acrolitiche poteva anche essere costituito da materiali piùmodesti del legno, come il gesso e l’argilla di cui era fatto lo Zeus di Theokosmosnell’Olympieion di Megara: cfr. PAUS. I 40, 4; e D. MUSTILLI, Acrolito, in EAA I (1958),pp. 48-50, in particolare p. 49.

37 Cfr. N. GIUSTOZZI, Gli dèi “a pezzi”: l’Hercules Poluklevou" e la tecnica acroliticanel II secolo a.C., in “BCAR” 102 (2001), pp. 7-82, in particolare p. 48.

38 Cfr. B.A. BARLETTA, Archaic and Classical Magna Graecia, in O. PALAGIA (ed.),Greek Sculpture: Function, Materials and Techniques in the Archaic and Classical Periods,Cambridge 2006, pp. 77-118, in particolare pp. 102-103.

39 Cfr. BARLETTA, Magna Graecia, pp. 93-95 e 103.40 Cfr. GIUSTOZZI, Gli dèi, pp. 60 e 63. 41 Cfr. R. MEIGGS, Trees and Timber in the Ancient Mediterranean World, Oxford 1982,

Anna Però

collega certamente alle peculiarità del soggetto raffigurato, la Gorgone,nella quale proprio questa era la parte più importante, tanto da potercostituire un motivo iconografico totalmente autonomo, sotto la formadel Gorgoneion.

Nelle arti figurative questo soggetto compare nel VII secolo a.C. e,benché sia stata ipotizzata una priorità del tipo iconografico del Gor-goneion, anche le prime immagini della Gorgone a figura intera risalgo-no a questa stessa epoca,42 anche se sembra sussistere inizialmente unasorta di incertezza su quale dovesse essere l’aspetto del corpo di questacreatura mitologica: sono attestati esempi di Gorgoni con corpo equino43

o di sfinge44 o di uccello,45 o costituito dall’unione di parti di diversi ani-mali.46 Il tipo che poi si impone e si diffonde maggiormente è però quel-lo in cui la Gorgone ha un corpo di donna. In particolare la tipologia

162

p. 313. Il legno veniva lucidato per motivi estetici ma anche trattato con sostanzeimpermeabilizzanti e repellenti degli insetti xilofagi e richiedeva perciò una manuten-zione costante: cfr. GIUSTOZZI, Gli dèi, p. 42 n. 109. La statua di Artemis contenuta neltempio di Scillunte fondato da Senofonte è fatta di legno di cipresso ed è una copia diquella aurea contenuta nell’Artemision di Efeso: cfr. XENOPH. Anab. V 3, 12 e VITRUV.II 9, 13.

42 Cfr. I. KRAUSKOPF - S.-C. DAHLINGER, Gorgo, Gorgones, in LIMC IV 1 (1988),pp. 285-330, in particolare, nrs. 1-15 (Gorgoneia) e 229-231 (Gorgoni a figura intera);G. GLOTZ, Gorgones, in C. DAREMBERG - E. SAGLIO - E. POTTIER (eds.), Dictionnaire desantiquités grecques et romaines, II.2, Paris 1896, pp. 1615-1629, in particolare p. 1618;S.R. WILK, Medusa. Solving the Mistery of the Gorgon, Oxford - New York 2000, p. 35.L’ipotesi relativa alla priorità del Gorgoneion sembrerebbe suffragata anche dalle piùantiche testimonianze letterarie, che sono costituite da quattro passi di Omero in cuidella Gorgone si citano solo la testa o gli occhi: Il. V 741-742 (sull’egida di Atena c’èil Gorgoneion); VIII 348-349 (lo sguardo di Ettore in preda al furore della battaglia èsimile a quello della Gorgone); XI 36-37 (al centro dello scudo di Agamennone c’è laGorgone); Od. XI 633-635 (Odisseo, nell’Ade, teme che Persefone gli mandi contro latesta della Gorgone). Tuttavia è chiaro che già per Omero il Gorgoneion non è un ele-mento che esiste di per sé, ma è la testa di un mostro che ha anche un corpo: due volteinfatti esso viene definito Gorgeivh kefalh; deinoi'o pelwvrou, «testa gorgonica del terri-bile mostro» (Il. V 741-742 e Od. XI 633-635).

43 KRAUSKOPF - DAHLINGER, Gorgo, nrs. 285 e 290. 44 Ivi, nr. 346.45 WILK, Medusa, fig. 3.10. 46 KRAUSKOPF - DAHLINGER, Gorgo, nr. 350: ornamento di scudo bronzeo da

Olimpia del VI sec. con Gorgone alata, con tronco umano, zampe anteriori leonine ecoda di serpente marino.

La Gorgone di Dinomene

arcaica, cui l’ajnavqhma di Dinomene probabilmente appartiene, essendodatabile all’incirca alla fine del VI - inizio del V secolo a.C., è costituitada Gorgoni generalmente alate, con il corpo molto tozzo vestito di un chi-tone corto e spesso con calzari anch’essi alati. Il corpo è per lo più ritrat-to di profilo, in una posizione, spesso inginocchiata, che allude alla corsa,mentre il viso, di dimensioni generalmente maggiori rispetto al resto delcorpo (a cui è attaccato direttamente, quasi senza lo stacco del collo), ècostantemente raffigurato di fronte, così da guardare dritto in faccia lospettatore (cfr. Figg. 2 e 5 nelle pagine seguenti).47 La frontalità è propriouna caratteristica tipica delle Gorgoni e dei Gorgoneia arcaici, insiemealla mostruosità,48 che scompare gradualmente nella successiva evoluzio-ne artistica di questa figura, come dimostra il cosiddetto tipo “bello”, dif-fuso soprattutto in epoca ellenistico-romana.49

Anche nelle Gorgoni a figura intera risulta chiaramente che la partepiù significativa è il viso, come avviene appunto nell’ajnavqhma di Dino-mene, in cui quest’importanza è sottolineata anche dall’uso di un mate-riale diverso. Nel viso si concentrano i caratteri che rendono peculiare esconvolgente questa figura: innanzitutto gli occhi grandi, spalancati efissi, al centro di una faccia rotonda e quasi schiacciata nella sua frontali-tà totale, come dimostrano la pressoché costante visibilità di entrambe leorecchie e il naso camuso; i capelli sono generalmente a riccioli sulla fron-te e solo talvolta inframmezzati dai serpenti; il mento è spesso barbato ela bocca, aperta in un ghigno, mostra, oltre ai denti, anche le zanne e lalingua; la fronte e gli zigomi sono segnati da rughe profonde.50 L’aspetto

163

47 KRAUSKOPF - DAHLINGER, Gorgo, pp. 320-322; WILK, Medusa, pp. 31-33. Sulsignificato della frontalità, che, nella pittura vascolare, è utilizzata per raffigurare con-dizioni liminari tra la coscienza e l’incoscienza come quella del guerriero morente, del-l’ubriaco, del dormiente e del suonatore di flauto, cfr. F. FRONTISI-DUCROUX, Au miroirdu masque, in AA.VV., La cité des images. Religion et société en Grèce antique, Lausanne -Paris 1984, pp. 147-161.

48 J.-P. VERNANT, La mort dans les yeux, Paris 1985 = La morte negli occhi. Figuredell’Altro nell’antica Grecia, Bologna 1987, p. 35.

49 KRAUSKOPF - DAHLINGER, Gorgo, nrs. 107-145; O. PAOLETTI, Gorgones Romanae,in LIMC IV 1 (1988), pp. 345-362, in particolare pp. 360-362; WILK, Medusa, pp. 33-35. La più rappresentativa di queste teste di “Gorgoni belle” è sicuramente la cosiddet-ta “Medusa Rondanini”, la cui datazione non è però del tutto certa: cfr. PAOLETTI,Gorgones Romanae, nr. 25.

50 KRAUSKOPF - DAHLINGER, Gorgo, nrs. 16-79.

Anna Però

inquietante di questo volto spesso grottesco risiede, come fa notareVernant, soprattutto nel fatto che in esso si perdono e si confondono lenormali distinzioni e i limiti tra le categorie di maschile/femminile,uomo/animale, giovane/vecchio, vivo/morto.51

Perché Dinomene scelse di donare alla Lindia proprio questa scultura? Innanzitutto, probabilmente, perché era per lui un soggetto icono-

grafico decisamente familiare: nell’arte siciliana di epoca arcaica laGorgone è molto presente, soprattutto nella forma del Gorgoneion, spe-cialmente nell’ambito delle decorazioni architettoniche fittili, e spesso inconnessione proprio col culto di Atena. A Gela, in particolare, una gran-de maschera gorgonica di terracotta campeggiava sul frontonedell’Athenaion di VI secolo,52 secondo un uso attestato anche altrove inSicilia, per esempio a Siracusa, Imera, Selinunte e Leontini.53 È stato ipo-tizzato che lo scopo pratico di tali Gorgoneia fosse di nascondere le estre-mità del trave centrale del tetto dei templi e che avessero quindi una fun-zione essenzialmente decorativa,54 analoga a quella delle antefisse, tipi-che dell’artigianato geloo e raffiguranti anch’esse, talora, proprio il voltoinquietante della Gorgone.55

Ma la scelta di questo soggetto non può essere casuale, come sembra-no suggerire gli altri contesti in cui esso compare in età arcaica: nellaforma del Gorgoneion esso è posto a protezione dei forni dei vasai,56 sui

164

51 La Gorgone è un essere femminile, però è barbata ed esibisce la lingua in un gestoosceno che può avere una connotazione fallica; ha alcuni tratti umani ma anche zanne dicinghiale e ali; ha il corpo forte di un giovane ma il volto solcato da profonde rughe; èmorta ma la sua testa continua a essere potente. Inoltre il suo corpo è fatto di diversi mate-riali: ha mani di bronzo e ali d’oro. Cfr. VERNANT, La mort, pp. 66 e 80-83.

52 PANVINI, GELAS, pp. 53-54.53 G. RIZZA - E. DE MIRO, Le arti figurative, in AA.VV., SIKANIE. Storia e civiltà

della Sicilia greca, Milano 1985, pp. 123-240, in particolare p. 187; BARLETTA, MagnaGraecia, p. 89; LIPPOLIS - LIVADIOTTI - ROCCO, Architettura, pp. 260-261 e 830-831. PerSiracusa cfr. anche CIC. Verr. sec. IV 56, 124, dove si dice che, prima della spoliazioneoperata da Verre, sulle porte dell’Athenaion, situato a Ortigia, tra le altre immaginicesellate d’avorio c’era anche una testa di Gorgone cinta di serpenti («Gorgonis os pul-cherrimum cinctum anguibus»).

54 BARLETTA, Magna Graecia, p. 89. 55 PANVINI, GELAS, pp. 68-69; R. PANVINI, Gela. Il museo archeologico. Catalogo,

Gela 1998, I.35, 36, 51, 52.56 J.-P. VERNANT - P. VIDAL-NAQUET, Mythe et tragédie deux, Paris 1986 = Mito e

tragedia due. Da Edipo a Dioniso, Torino 1991, p. 13; WILK, Medusa, p. 42.

La Gorgone di Dinomene

quali veglia anche Atena;57 come maschera veniva utilizzato nel santua-rio di Artemis Orthia a Sparta,58 mentre la Gorgone a figura intera sitrova, per esempio, sul frontone del tempio di Artemis a Corcira (590a.C. circa Fig. 1) e su una lastra di terracotta di VI secolo provenientedall’Athenaion di Siracusa59 (Fig. 2). Il Gorgoneion è usato spesso anche

165

57 Sul canto dei vasai che pregavano Atena di stendere la propria mano sul forno cfr.M. DETIENNE - J.-P. VERNANT, Les ruses de l’intelligence. La mètis des Grecs, Paris 1974 = Leastuzie dell’intelligenza nell’antica Grecia, Milano 1992, p. 147; e, sulla protezione esercita-ta da Atena Ergane sul lavoro dei vasai, G. ARRIGONI, Quando le donne raccontano i miti:Penelope, le nutrici e le pittrici, in “QUCC” 87 (2007), pp. 11-28, in particolare p. 19.

58 VERNANT, La mort, p. 33. 59 Cfr. KRAUSKOPF - DAHLINGER, Gorgo, nrs. 271 (Siracusa) e 289 (Corcira): la

Figura 1 – Corcira, tempio di Artemis. Parte centraledel frontone. Immagine tratta da CHARBONNEAUX -MARTIN - VILLARD, Grèce archaïque, p. 47, fig. 27.

Anna Però

come decorazione degli scudi dei guerrieri, a partire da quello di Aga-mennone, di cui parla Omero.60

In tutti questi casi la Gorgone e il Gorgoneion sono utilizzati comeelementi iconografici isolati, svincolati dal mito di Perseo, a cui vengo-no in genere associati fin dalla Teogonia di Esiodo61 e nelle arti figurati-ve a partire dal VII secolo.62

166

Gorgone di Corcira è il più antico esempio noto di decorazione frontonale; essa compa-riva su entrambi i frontoni: cfr. C. ROLLEY, La sculpture grecque, I, Des origines au milieudu Ve siècle, Paris 1994, p. 190. Sia Siracusa sia Corcira sono fondazioni corinzie.

60 HOM. Il. XI 36-37. Cfr. KRAUSKOPF - DAHLINGER, Gorgo, nrs. 156-193. 61 HES. Theog. 274-280. 62 KRAUSKOPF - DAHLINGER, Gorgo, nrs. 290-342.

Figura 2 – Siracusa, lastra fittile dall’Athenaion. Imma-gine tratta da KRAUSKOPF - DAHLINGER, Gorgo, nr. 271.

La Gorgone di Dinomene

Il loro significato deve essere allora non narrativo, ma piuttosto sim-bolico ed emblematico,63 e va cercato nella figura stessa e nelle sue pecu-liarità, che, come si è rilevato, risiedono nella frontalità e mostruosità delvolto e degli occhi in particolare. Lo sguardo della Gorgone è efficace epotente, quindi capace di scacciare il male spaventandolo e pietrificando-lo, e perciò può essere posto a difesa dei forni64 e può terrorizzare, dalcentro degli scudi, il nemico in battaglia.65

167

63 Soprattutto sui frontoni dei templi è evidente che la decorazione con Gorgone oGorgoneion ha un carattere pre-narrativo: sull’Artemision di Corcira gli angoli del fron-tone sono occupati da scene narrative di dimensioni ridotte, ancora emarginate rispettoall’immagine centrale, che raffigurano probabilmente una Ilioupersis e una Giganto-machia, cfr. M. TORELLI, La cultura artistica dell’età arcaica, in R. BIANCHI BANDINELLI

(ed.), Storia e civiltà dei Greci, II, L’Arcaismo, Milano 1978 (rist. Milano 1989, pp. 645-720, in particolare p. 696); ROLLEY, Sculpture, p. 190. A Imera il tempio B (costruito nel550 a.C. ca.) aveva probabilmente un Gorgoneion di terracotta su ciascun timpano, mapoi, quando l’edificio venne rinnovato nel 500 ca., i due Gorgoneia furono sostituiti daimmagini narrative (cfr. BARLETTA, Magna Graecia, p. 90).

64 Anche il Gorgoneion cesellato sulla porta del tempio di Atena a Siracusa, di cuiparla CICERONE (Verr. sec. IV 56, 124), sembra avere una medesima funzione di prote-zione dalle forze del male, tenute al di fuori dell’ingresso dell’edificio sacro. Cfr. supra,n. 53.

65 VERNANT - VIDAL-NAQUET, Mythe, p. 13. Questa ambivalenza positivo/negati-vo, che comporta la capacità sia di provocare il male sia di allontanarlo, è tipica anchedi alcune statue divine: cfr. S. BETTINETTI, La statua di culto nella pratica rituale greca,Bari 2001, pp. 67-68. Il tema dello sguardo “potente” e bavskano" è collegato partico-larmente, nella mitologia rodia, con le figure dei Telchini: esperti conoscitori delle tevc-nai, in particolare metallurgiche, oltreché inventori della scultura delle immagini deglidèi, essi si servono, per realizzare le loro opere, non delle mani (poiché sono privi dibraccia e gambe e hanno le dita palmate), bensì proprio dello sguardo bavskano", che haun effetto “pietrificante” come quello della Gorgone e permette loro di “creare” statueparticolarmente realistiche: cfr. DIOD. V 55-56 (che cita lo storico locale ZENONE

FGrHist 523 F 1), STRAB. XIV 2, 7 e, per una rassegna completa delle fonti letterarie,H. HERTER, Telchinen, in RE V A 1 (1934), cc. 197-224. Sull’efficacia del loro sguardo:C. BRILLANTE, L’invidia dei Telchini e l’origine delle arti, in “Aufidus” 19 (1993), pp. 7-42, in particolare pp. 11-12 e 31-42; M. PUGLIARA, Il mirabile e l’artificio. Creature ani-mate e semoventi nel mito e nella tecnica degli antichi, Roma 2003, pp. 172-176. Sulla loronatura marina e sulle loro caratteristiche fisiche (mancanza di braccia e gambe; dita pal-mate) e le loro dunavmei" (condizione intermedia tra uomini e pesci, tra terra e mare;dominio sugli elementi naturali; baskaniva) che li avvicinano alle foche, cfr. l’affasci-nante analisi di DETIENNE - VERNANT, Les ruses, pp. 194-203. Tra i Telchini e Atenaesistono legami oscuri: secondo NICOLA DAMASCENO (FGrHist 90 F 14 = STOB. III 38,

Anna Però168

Figura 3 – Statuetta geloo-agrigentina del tipo “AthanaLindia” con Gorgoneion proveniente da Gela. Immaginetratta da E. MANNI, Sicilia pagana, Palermo 1963, tav. 43.

La Gorgone di Dinomene

Il Gorgoneion in particolare, soprattutto quando è associato adAtena, posto sull’egida che la dea indossa, sembra avere essenzialmentela funzione di allontanare le forze nemiche, secondo il principio per cuisi combatte “il simile col simile”.66

Un secondo motivo per la scelta di Dinomene può essere stata lavolontà di donare ad Atena Lindia un ajnavqhma il cui soggetto fosse coe-

169

52 Hense) essi, che furono i primi abitanti dell’isola, scolpirono una statua di AtenaTelciniva, ovvero di Atena Bavskano", “dallo sguardo malefico”, e nel demo lindio diPrasioi si affermava che i Telchini (identificati con i Coribanti) fossero figli di Atena eHelios (STRAB. X 3, 19).

66 Su questa concezione per cui il talismano agisce combattendo “il simile col simi-le” cfr. C. FARAONE, Talismans and Trojan Horses. Guardian Statues in Ancient Greek Mythand Ritual, New York - Oxford 1992, pp. 37-38.

Figura 4 – Piatto rodio da Camiro. Immagine tratta daKRAUSKOPF - DAHLINGER, Gorgo, nr. 280.

Anna Però

rente con le sue dunavmei" e i suoi attributi peculiari.67 Così come a Delfii quattro figli di Dinomene donarono dei tripodi, alludendo all’oggetto-simbolo del santuario,68 e a Olimpia Gelone dedicò una statua di Zeus,a Lindos Dinomene sceglie di offrire la Gorgone, che è legata per diver-si motivi ad Atena.

Innanzitutto, come si è accennato, il Gorgoneion fin dall’Iliade69 èparte integrante dell’egida indossata dalla dea prima della battaglia equest’associazione compare, nell’iconografia di Atena, almeno dal VIsecolo, divenendo pressoché costante nel corso del V.70

Tuttavia, proprio nel caso di Gela e di Lindos, la presenza del Gorgo-neion nella statua cultuale di Atena non è assolutamente certa. Da Gelaprovengono infatti alcune statuette fittili del tipo cosiddetto “AtenaLindia”71 (per una presunta loro derivazione dalla statua del tempiometropolita di Lindos, che è stata però messa in dubbio da molti studio-si72) che ritraggono la dea in trono, recante sul petto proprio un piccoloGorgoneion (Fig. 3), ma non è dimostrabile che esse riproducano l’im-magine venerata nell’Athenaion geloo.73 Per quanto riguarda Lindos,d’altronde, le varie ipotesi ricostruttive della statua della dea si sono sem-pre orientate su un tipo iconografico differente da quello ateniese più tra-

170

67 Su questo tipo di ajnaqhvmata in generale e in particolare a Delfi, cfr. JACQUEMIN,Offrandes, pp. 169-180.

68 Cfr. ivi, pp. 175-178 e 300 sul valore simbolico del tripode. 69 Il. V 741-742. 70 GLOTZ, Gorgones, p. 1616; uno dei più antichi monumenti che ritraggono Atena

con il Gorgoneion è la statua attribuita a Endoios proveniente dall’Acropoli di Atene,risalente al 530/520 a.C. (P. DEMARGNE, Athena, in LIMC II 1 (1984), pp. 955-1044,in particolare nr. 18). Sull’associazione costante del Gorgoneion ad Atena in epoca clas-sica cfr. ivi, pp. 1029-1030.

71 C. BLINKENBERG, L’image d’Athana Lindia, København 1917, pp. 13, 17-20 e25-32 e in particolare le figure 27-31.

72 G. ZUNTZ, Persephone. Three Essays on Religion and Thought in Magna Graecia,Oxford 1971, p. 26; LIPPOLIS, Il santuario, p. 112; M. DEWAILLY, Les statuettes aux paru-res du sanctuaire de la Malophoros à Sélinonte. Contexte, typologie et interpretation d’une typo-logie d’offrandes, Napoli 1992, p. 154; M. ALBERTOCCHI, Le terrecotte di “Athena Lindia”:il problema dell’influsso ionico nella creazione di un tipo coroplastico, in Die Ägäis und daswestliche Mittelmeer. Beziehungen und Wechselwirkungen 8. bis 5. Jh. V. Chr., “Akten desSymposions (Wien 1999)”, Wien 2000, pp. 349-356 e in particolare p. 354.

73 ZUNTZ, Persephone, pp. 117 e 123; DEWAILLY, Statuettes, pp. 155-157.

La Gorgone di Dinomene

dizionale e privo quindi, tra l’altro, appunto del Gorgoneion,74 che èanche presente in misura decisamente trascurabile tra i reperti rinvenutinei due depositi di ajnaqhvmata sull’Acropoli lindia.75

Al di fuori di Lindos, comunque, la Gorgone e il Gorgoneion sonomolto presenti nell’arte rodia arcaica: un piatto di Camiro di VII secolocostituisce uno dei più antichi esempi di Gorgone stante, alata, ritrattanello schema della povtnia qhrw'n (Fig. 4), mentre da Ialiso proviene unaltro piatto di VI secolo, nel quale la Gorgone compare nella posturatipicamente arcaica della corsa in ginocchio e stringe nelle mani due ser-penti.76 La testa della Gorgone costituisce poi il soggetto di una serie divasi plastici rodii la cui produzione si estende dalla fine del VII alla metàdel VI secolo.77

Inoltre le figure della Gorgone e del Gorgoneion alludono implicita-mente all’impresa di Perseo, nella quale la presenza di Atena accantoall’eroe è discreta ma fondamentale.78 Le vicende di Perseo sono connes-se soprattutto con Argo,79 ma la diffusione della loro fama in Sicilia nel

171

74 BLINKENBERG, Image, p. 43, figura 9, pp. 46-48 e 51-56; ID., Lindos. Fouilles del’Acropole, I, Les petits objets, Berlin 1931, cc. 676-677, nr. 2866, e cc. 706-708, nrs.3014-3016.

75 Nel cosiddetto grand dépôt, che contiene soprattutto reperti risalenti al periodocompreso tra 525 e 400 a.C., c’è un solo esempio certo di Gorgoneion (BLINKENBERG,Lindos, I, nr. 2335) e una sola immagine della dea armata con egida e Gorgoneion sullaspalla, che però non è di produzione locale (ivi, nr. 2332). Le statuette di produzionelocale che raffigurano sicuramente Atena e che provengono dal petit dépôt (che contienereperti posteriori al 400 a.C) non hanno mai il Gorgoneion sul petto (ivi, nrs. 2866,2868 e 2868b, 2870). Non si può però tacere la testimonianza degli autori bizantiniCOSTANTINO RODIO (Descrizione delle opere d’arte e della Chiesa dei Santi Apostoli diCostantinopoli, ed. Legrand, Paris 1896, vv. 153-162) e GIORGIO CEDRENO (Hist. Comp.I, p. 565, ed. Bekker, Bonn 1838), che fanno riferimento nelle loro opere a una statuadi Atena Lindia presente a Costantinopoli e, nel descriverla, menzionano entrambi ilGorgoneion sul suo petto.

76 KRAUSKOPF - DAHLINGER, Gorgo, nrs. 280 e 235. 77 J. DUCAT, Les vases plastiques rhodiens archaiques en terre cuite, Paris 1966, pp. 51-

54: questi vasi raffigurano non solo il viso della Gorgone, ma l’intera testa tridimensio-nale che, con l’evolversi del tipo iconografico, diventa progressivamente meno mostruo-sa e assume l’aspetto tipico del Gorgoneion rodio, costituito da un volto fondamental-mente umano su cui sono applicati elementi mostruosi esterni.

78 Cfr. PIND. Pyth. XII 18-19 e APOLLOD. II 4, 2.79 Sul mito di Perseo e la sua attestazione iconografica cfr. L. JONES ROCCOS, Perseus,

Anna Però

VI secolo è certa ed è dimostrata, per esempio, da una metopa del tem-pio C di Selinunte, risalente agli anni 530-51080 (Fig. 5). Anche la lastrafittile di Siracusa (Fig. 2) sembra alludere agli sviluppi di questo mito,

172

in LIMC VII 1 (1994), pp. 332-348 e in particolare pp. 332-333 e 345-348. Il carat-tere prettamente argivo del mito di Perseo è confermato dalla tradizione per cui la testadi Medusa era sepolta nell’agorà di Argo (PAUS. II 21, 5) e dalla sua raffigurazione sultrono della statua di Asclepio a Epidauro, insieme all’altro mito locale della lotta traBellerofonte e la Chimera (PAUS. II 27, 2).

80 RIZZA - DE MIRO, Arti, pp. 190-191; KRAUSKOPF - DAHLINGER, Gorgo, nr. 307;

Figura 5 – Selinunte, tempio C. Metopa. Immaginetratta da CHARBONNEAUX - MARTIN - VILLARD, Grècearchaïque, p. 132, fig. 111.

La Gorgone di Dinomene

poiché la Gorgone tiene sotto il braccio un piccolo Pegaso, frutto del-l’unione con Posidone e nato, secondo la tradizione, dal collo mozzatodella madre:81 si tratta dunque di una rappresentazione sintetica, secon-do l’uso tipico delle arti figurative,82 a cui forse si può ricondurre la con-venzione per cui anche Medusa, quando è raffigurata da sola, viene pre-sentata nella posizione della corsa in ginocchio, che andrebbe in realtàriferita solo alle altre due Gorgoni, Stheno ed Euriale, lanciatesi all’inse-guimento di Perseo dopo la morte della sorella.83

Ma il ruolo di Atena diventa davvero centrale nella vicenda dellamorte della Gorgone in un’altra versione del mito, riportata da Euripide(e quindi probabilmente di origine attica), secondo cui sarebbe stataAtena in persona a uccidere Medusa, come confermerebbe appunto ilfatto che è lei, in genere, a indossare il Gorgoneion, ovvero la spoglia-tro-feo della nemica sconfitta.84

173

ROLLEY, Sculpture, pp. 210-211; LIPPOLIS - LIVADIOTTI - ROCCO, Architettura, pp. 260-261 e 830-831.

81 Sulla nascita di Pegaso (e di Crisaore) cfr. per es. HES. Theog. 278-283; APOLLOD.II 4, 2 e, per una rassegna completa delle fonti sulla decapitazione di Medusa,KRAUSKOPF - DAHLINGER, Gorgo, pp. 286-287.

82 Secondo il principio della “prolessi disegnativa”, così definito da Silvio Ferri: cfr.FRANZONI, Tirannia, pp. 237-240.

83 Infatti sui vasi attici, che prediligono proprio la rappresentazione di questomomento della fuga di Perseo, vengono raffigurate nello schema della corsa a ginocchiapiegate Stheno e Euriale, mentre il cadavere decollato di Medusa giace, ovviamente,fermo in disparte: cfr. KRAUSKOPF - DAHLINGER, Gorgo, nrs. 309, 312, 325 e però 320in cui Medusa, dal cui collo mozzato sta uscendo Pegaso, è anch’essa ritratta nellapostura della corsa in ginocchio. GLOTZ, Gorgones, p. 1621 ipotizza che il tipo dellaGorgone in corsa sia nato come immagine decorativa e abbia quindi preceduto lo svi-luppo del mito di Perseo. Questa riduzione a elemento decorativo della Gorgone nonmi sembra però totalmente condivisibile. Quando la posizione con le ginocchia piega-te compare al momento della decollazione da parte di Perseo, viene interpretata daFRANZONI, Tirannia, pp. 80-89 non come un’allusione alla corsa ma come uno schemaiconografico usato spesso per indicare il momento in cui un personaggio si trova in unasituazione senza via d’uscita (e in genere sta per essere ucciso), per suscitare il pathosdello spettatore.

84 EUR. Ion 987-997. In questa versione del mito la Gorgone, che è figlia di Gea(sulla nascita dalla Terra cfr. anche DIOD. III 70; nella versione esiodea di Theog. 270-283 le Gorgoni Medusa, Stheno e Euriale sono figlie delle divinità marine Forcide eCeto), viene uccisa da Atena durante la Gigantomachia. Per questo motivo Atena vienechiamata nella stessa tragedia (v. 1478) Gorgofovna, nome che invece, nella versionespartana del mito, viene attribuito alla figlia di Perseo (cfr. PAUS. II 21, 7).

Anna Però

L’esistenza di una rivalità personale tra Atena e Medusa viene approfon-dita dalla tradizione successiva: in Apollodoro si trova un oscuro accenno aun ajcrei'o" lovgo" di Medusa, un “discorso insensato” con cui ella si dichia-ra superiore in bellezza alla dea, e per questo viene decapitata da Perseo.85

Questo spunto verrà poi sviluppato nel racconto di Ovidio, in cui Medusaè una fanciulla molto bella, particolarmente fiera della propria capigliatu-ra, che fu violentata da Posidone in un tempio di Atena e perciò punitadalla dea con la trasformazione in serpi dei capelli.86

Un legame di affinità-ostilità tra Atena e la Gorgone emerge anche,in controluce, nelle versioni evemeristiche del mito, riportate da Pausa-nia87 e Diodoro,88 secondo cui Medusa sarebbe stata una donna bellico-sa, quasi un doppio mortale di Atena, che avrebbe infatti avuto la pro-pria dimora, secondo alcuni, presso il lago Tritonide (dove la dea sareb-be nata e su cui esercitava la propria protezione)89 e sarebbe stata scon-fitta proprio dagli eroi che la dea più protegge e ama, Perseo o Eracle. Inqueste versioni del mito, come poi più compiutamente nel racconto ovi-diano, la vicenda di Medusa viene assimilata a quella di una delle tanteparqevnoi che hanno un atteggiamento conflittuale nei confronti dell’ele-mento maschile e del matrimonio e pertanto appaiono molto vicine alladea-parqevno", ma anche estremamente lontane da essa, che anzi concor-re spesso attivamente alla conclusione tragica della loro vicenda, come

174

85 APOLLOD. II 4, 3. L’ajcrei'o" lovgo" di Medusa fa da pendant a quello della reginaCassiopea, la madre di Andromeda, che aveva sfidato in una gara di bellezza le Nereidi.Nello scolio a PIND. Pyth. XII 24b, viene chiarito che Medusa sfidò Atena non perchéfosse realmente bella, ma perché si credeva tale. Cfr. anche B. GENTILI -P. ANGELI

BERNARDINI - E. CINGANO - P. GIANNINI (eds.), Pindaro. Le Pitiche, Milano 1995, p. 677. 86 OV. Met. IV 793-803. 87 PAUS. II 21, 5-6. La versione per cui la Gorgone sarebbe stata una donna selvag-

gia che tormentava gli abitanti della regione del lago Tritonide (ID. II 21, 6) viene attri-buita da Pausania al cartaginese Procle.

88 DIOD. III 54 e 55. 89 La dimora presso il lago Tritonide compare nei due racconti riferiti da Pausania,

mentre nella versione di Diodoro le Gorgoni sono un popolo di donne guerriere cherisiede in un’altra regione liminare, al confine col paese degli Atlanti, all’estremoOccidente del mondo. Sui legami tra Atena e il lago (o palude) Tritonide cfr. HEROD.IV 180 e 188; AESCHYL. Eum., 292-295 e, sull’epiteto Tritogevneia della dea, C.A. AN-DERSON, Athena’s Epithets. Their Structural Significance in Plays of Aristophanes, Stuttgart- Leipzig 1995, pp. 32-33.

La Gorgone di Dinomene

per ribadire che il modello della “parqevno" assoluta” non è perseguibilené auspicabile nella società umana civilizzata:90 Atena è parqevno" manon è ostile agli uomini e rifiuta il matrimonio solo per sé, mentre lodifende e protegge come cardine della povli".91

Al di là delle supposte assonanze tra Atena e la Gorgone,92 l’elemen-to fondamentale del rapporto tra le due, che emerge in tutte le versionidel mito, è che la dea, da sola o insieme a Perseo, uccide il “mostro” e,facendo della sua testa un’arma, la mette in qualche modo al servizio del-l’umanità, svolgendo, come sempre, un’azione civilizzatrice. Questa stes-sa azione si esplica nel mito raccontato da Pindaro,93 relativo all’inven-zione del nomos policefalo, una particolare melodia da eseguire con l’au-los. Atena crea il nomos per imitare il lamento emesso dalle Gorgoni e dailoro serpenti, dopo la morte di Medusa, e poi lo dona agli uomini, comese fosse riuscita in questo modo a civilizzare persino lo stridore bestialedei mostri, trasformandolo in una forma d’arte, in una tevcnh.94 Ancora,

175

90 Sulle affinità e differenze tra le parqevnoi mortali e Atena cfr. S. DEACY, TheVulnerability of Athena. Parthenoi and Rape in Greek Myth, in S. DEACY - K.F. PIERCE

(eds.), Rape in Antiquity. Sexual Violence in the Greek and Roman Worlds?, London 1997,pp. 43-63, in particolare p. 43. Sull’inciviltà del modello proposto da parqevnoi guer-riere come le Amazzoni e le Gorgoni in queste versioni evemeristiche del mito, cfr. ilpasso di DIODORO (III 55, 3) in cui si racconta che Eracle (l’eroe civilizzatore per anto-nomasia) sconfisse definitivamente e sterminò questi due popoli, perché sarebbe statodeinovn se egli, che aveva deciso di beneficare tutto il genere umano, avesse permesso chealcune genti fossero governate da donne.

91 Come dimostra, per esempio, la visita, con l’egida, della sacerdotessa di Atenaalle giovani spose ateniesi: Suda, s.v. Protevleia e Aijgiv"; J. RUDHARDT, Notions fonda-mentales de la pensée religieuse et actes constitutifs du culte dans la Grèce classique, Paris 19922,p. 99.

92 Su cui cfr. anche la curiosa versione evemeristica del mito di Perseo tramandatadal mitografo PALEFATO (De incredibilibus XXXI), secondo la quale la Gorgone decolla-ta sarebbe stata una statua d’oro di Atena, nella remota isola di Cerna, poiché kalou'side; Kernai'oi th;n !Aqhna'n Gorgwv. Quest’isola, come tutti i luoghi che riguardano leGorgoni, è una località posta agli estremi confini del mondo, oltre le colonne d’Ercole:cfr. DIOD. III 53. STRAB. I 3, 2, invece, nega la sua esistenza.

93 PIND. Pyth. XII 6-12 e 19-23. Il poeta si rifà forse a una tradizione beotica (cheegli conosce bene, essendo tebano), poiché in questa regione l’auletica era molto diffu-sa: cfr. GENTILI - ANGELI BERNARDINI - CINGANO - GIANNINI, Pitiche, pp. 310-311.

94 Il suono del flauto è però un’arte potente ma pericolosa, poiché implica un ele-mento selvaggio e funesto che Atena stessa rifiuta quando, dopo aver inventato l’aulos,

Anna Però

nella tradizione corinzia, Atena viene venerata con l’epiteto di Chalinitisperché ha donato a Bellerofonte il calinov", il morso con cui domare ilcavallo selvaggio Pegaso:95 anche in questo caso Atena, per mezzo dellatevcnh, permette all’uomo il controllo su un elemento selvaggio, che èanch’esso legato alla Gorgone, poiché Pegaso è il figlio suo e di Posidone,nato dal collo reciso della madre.96

I Dinomenidi, che appartenevano all’aristocrazia degli allevatori dicavalli, e che si segnalarono spesso nelle gare atletiche di Olimpia e diDelfi, sempre in discipline ippiche, si rivolgevano certo ad Atena anchesotto questo suo aspetto di domatrice della potenza selvaggia del caval-lo97 per mezzo della mh̀ti".

La Gorgone di Dinomene è dunque sicuramente un dono adatto acompiacere la Lindia, perché allude ad alcune dunavmei" – quali la mh̀ti"civilizzatrice e la costante assistenza –, che anche la dea di Lindos certa-mente possiede, e che si sono esplicate in particolare nella vicenda del-l’uccisione di Medusa. Inoltre la popolarità dell’immagine della Gorgo-ne, sia nell’arte geloa sia in quella rodia, la rende particolarmente conso-na a esprimere i legami esistenti tra colonia e madrepatria, ovvero tral’Atena di Gela e quella di Lindos.

È anche possibile che Dinomene abbia voluto, col suo gesto, imitarequello compiuto da Perseo, il quale, dopo aver portato a termine glorio-samente un’impresa difficile e pericolosa, dona ad Atena la testa del “mo-

176

lo getta via disgustata dall’effetto deformante che esso ha sul suo viso, trasformandoloin quello gonfio e «dalle forti guance» (PIND. Pyth. XII 16: eujparavou Medoivsa"; per ilsignificato dell’aggettivo cfr. GENTILI - ANGELI BERNARDINI - CINGANO - GIANNINI,Pitiche, p. 677) della Gorgone, appunto. Il flauto viene poi raccolto da Marsia: cfr.ARISTOT. Pol. 1342b; APOLLOD. I 4, 2; ATHAEN. XIV 616 e-f; PLUT. 456b. Sul caratte-re funesto e furioso del suono del flauto cfr. EUR. Her. 896-899, dove esso viene associa-to all’arrivo di Luvssa. Sul carattere del flauto e sul suo rapporto con Atena cfr.VERNANT, La mort, pp. 59-62. Sulla frontalità che accomuna, tra l’altro, le raffigurazio-ni del viso della Gorgone e quelle dei suonatori di flauto e sull’affinità tra la concezio-ne del suono di questo strumento e quella della maschera cfr. FRONTISI-DUCROUX,Miroir, pp. 157-159.

95 PIND. Olymp. XIII 63-82.96 Su Atena e il suo rapporto con Pegaso in particolare e col cavallo in generale e

sulla differenza e complementarietà della sua azione rispetto a quella svolta daPosidone, cfr. DETIENNE - VERNANT, Les ruses, pp. 139-159.

97 Sul carattere “gorgonico” del cavallo e di altri animali, cfr. ivi, pp. 142-145.

La Gorgone di Dinomene

stro”, ovvero le spoglie del nemico sconfitto, riconoscendo così la fonda-mentale importanza del ruolo svolto dalla dea nella decapitazione diMedusa: kateuqunouvsh" th;n cei'ra !Aqhna'", dice Apollodoro.98 DunquePerseo può essere assunto come modello paradigmatico da Dinomene eda coloro che affrontano imprese pericolose – pur non eccezionali comel’uccisione di una Gorgone – e pregano Atena di dirigere anche la loromano, come ha fatto con l’eroe,99 oppure la ringraziano per averlo fatto,col simbolico dono dell’immagine della nemica sconfitta.

Ma non si può tralasciare un’ulteriore possibile lettura del dono diDinomene, che mette ancora più strettamente in relazione la madrepa-tria Lindos e la colonia Gela, nonché i Dinomenidi, e il loro ruolo di spic-co nel culto demetriaco, con Atena Lindia.

Come si è detto, infatti, i Dinomenidi ricoprivano la carica di iero-fanti di Demetra e Kore fin dai tempi dell’avo Teline, e il culto di talidivinità è infatti attestato nel territorio geloo, nelle località di Bitalemi,Predio Sola e Madonna dell’Alemanna, fin dal VII secolo a.C. In partico-lare nell’area sacra di Bitalemi, destinata al culto di Demetra Thesmopho-ros,100 le antefisse gorgoniche compaiono alla metà del VI secolo, comedecorazione dei sacelli costruiti in sostituzione dei precedenti edifici diculto a carattere provvisorio che sorgevano nel santuario.101 Un po’ piùtarde (seconda metà del VI secolo) sono le antefisse gorgoniche rinvenu-te tra le rovine del santuario demetriaco di Madonna dell’Alemanna,dove esse ornavano probabilmente un thesauros o un piccolo edificio ana-logo.102 Ancora più interessante è la presenza di antefisse gorgoniche nelsantuario di località Carrubazza, che è stato ipotizzato (in base alla tipo-logia degli ajnaqhvmata fittili ivi rinvenuti) fosse destinato al culto diDemetra e Atena insieme.103

177

98 II 4, 2. 99 Sull’utilizzo della figura di Perseo come modello paradigmatico di comporta-

mento, in questo caso per Telemaco, su un celebre skyphos attico che ritrae Penelope altelaio, si veda ARRIGONI, Quando le donne raccontano, pp. 12-16.

100 Il santuario di Bitalemi era dunque destinato alla celebrazione delle Tesmoforie,riservate alle donne, e non è pertanto connesso con la ierofantia dei Dinomenidi. Cfr.LURAGHI, Tirannidi, p. 121 n. 9.

101 Cfr. PANVINI, GELAS, pp. 60-62. 102 Cfr. D. ADAMESTEANU, Madonna dell’Alemanna. Scoperta di una nuova area sacra,

in “NSc” 10 (1956), pp. 382-392, in particolare pp. 385-387; PANVINI, GELAS, p. 63. 103 La frequentazione del santuario inizia nel VI secolo. Cfr. D. ADAMESTEANU,

Anna Però178

Figura 6 – jAnavqhma da Lindos.Immagine tratta da BLINKEN-BERG, Lindos. Fouilles de l’Acropole,I, nr. 2229.

Figura 7 – Statuetta fittile dal san-tuario di Bitalemi. Immagine trat-ta da PANVINI, GELAS, tav. 16.

Figura 8 – Statuette di “Athana Lin-dia” da Gela. Immagine tratta da PAN-VINI, GELAS, tav. 26.

La Gorgone di Dinomene

Esistono indubbiamente elementi di contatto tra la figura dellaGorgone – e del Gorgoneion in particolare – e il culto di Demetra ePersefone: i tratti iconografici delle teste arcaiche di Medusa sono, oltre-ché terrificanti, anche osceni e grotteschi, e richiamano in qualche modo– come ha rilevato Vernant – la figura di Baubo, il cui gesto di mostra-re il proprio sesso all’addolorata Demetra, per suscitarne il riso, richiamain qualche modo il ghigno orrendo della Gorgone e la sua esibizione vio-lenta e fulminea della lingua, immortalata nella frontalità assoluta e co-stante delle immagini che la ritraggono.104 I tratti osceni della Medusaarcaica richiamano in generale l’uso dei simboli sessuali e dell’aijscrolo-giva tipico dell’ambito demetriaco e tesmoforico in particolare, ma ilGorgoneion è legato anche agli aspetti sotterranei e funebri di questiculti, poiché, fin dalla sua prima apparizione letteraria, nell’Odissea, essoè quasi uno strumento di Persefone, la sposa di Ade.105 Ed è logico cheil Gorgoneion sia legato strettamente alla morte, poiché esso è, in ulti-ma analisi, la testa di un cadavere,106 dell’unica mortale tra le Gorgoni,e provoca a sua volta la morte con lo sguardo.

Può esserci quindi, nel dono di Dinomene, anche un’allusione alculto demetriaco e al significato politico che esso aveva nelle città gover-nate dai Dinomenidi. Il sacerdozio di questo culto era maschile107 come

179

Rinvenimento di un edificio sacro in località “Carrubazza”, in “NSc” 10 (1956), pp. 242-252, in particolare p. 243, figura 1b; PANVINI, GELAS, p. 62.

104 La figura di Baubo è presentata dalla tradizione in modo ambivalente, comedemone notturno simile a un’orchessa ma anche come buona vecchia che consolaDemetra; in alcuni casi essa viene raffigurata come donna-sesso, senza la parte superio-re del corpo e il volto sul basso ventre: cfr. VERNANT, La mort, pp. 36-38, e, su una sta-tuetta di V sec. a.C. proveniente dall’Acropoli di Gela e raffigurante proprio Baubomentre si solleva la veste (nel gesto dell’anasyrma), M.C. LENTINI, Baubò a Gela, in“BaBesch” 80 (2005), pp. 213-215.

105 HOM. Od. XI 633-635. Sul legame tra la Gorgone e la morte cfr. VERNANT, Lamort, pp. 51 e 83.

106 WILK, Medusa, pp. 183-191 e 225-226 ha formulato l’ipotesi – interessante manon condivisibile – che il Gorgoneion abbia avuto origine proprio dall’osservazionedegli effetti prodotti dalla decomposizione sul volto dei cadaveri, soprattutto di anne-gati e condannati a morte.

107 Esistono comunque molte deroghe alla norma generale per cui il sesso del sacer-dote dipendeva da quello della divinità: cfr. E. SINCLAIR HOLDERMAN, Le sacerdotesse.Requisiti, funzioni, poteri, in G. ARRIGONI (ed.), Le donne in Grecia, Roma - Bari 20082,pp. 299-330, in particolare pp. 299-301 (e p. 302 su Lindos). La carica ricoperta dai

Anna Però

quello di Atena Lindia, ma esistono anche altre affinità tra il culto dellaLindia e quello demetriaco, che emergono soprattutto dall’analisi degliajnaqhvmata ritrovati sull’Acropoli di Lindos, e fanno pensare a un’Atenacon alcuni tratti che si possono definire “demetriaci”. Tra gli ajnaqhvmatalindii compaiono infatti moltissimi oggetti che fanno riferimento allavita femminile e, in particolare, al matrimonio e alla maternità.108 Lenumerose statuette di donne con bambini in braccio sono iconografica-mente diverse ma analoghe nel significato alle tante immagini ritrovatein area geloa, nel Thesmophorion di Bitalemi, e alludono certamente aun ruolo di kourotrovfo" svolto dalla Lindia (Figg. 6 e 7).109 Anche ilmaialetto – offerta demetriaca per eccellenza – compare spesso nella pic-cola coroplastica lindia, e non è facile interpretarne il senso, anche per viadella tradizione relativa agli a[pura iJerav.110 Bisogna inoltre rilevare cheil tipo di statuetta diffusa, come offerta, in area geloo-agrigentina e de-nominata convenzionalmente proprio “Atena Lindia” (Fig. 8) era in real-

180

Dinomenidi è quella di ierofanti, forse distinta anche in questo caso, come a Eleusi, daquella sacerdotale vera e propria, ricoperta invece da una donna. Anche a Eleusi la iero-fantia era ricoperta per diritto ereditario da una famiglia, quella degli Eumolpidi: cfr.ivi, pp. 305-308 e 315.

108 Tra i reperti precedenti il VI secolo compare una grande quantità di fibule diabiti femminili, molte delle quali usate, offerte forse alla dea prima del matrimonio, oin occasione del parto (BLINKENBERG, Lindos, I, nrs. 41-134); sono molto numerosianche gli strumenti legati alla filatura e alla tessitura, attività tipiche soprattutto delledonne sposate (nrs. 333-403). Tra i reperti risalenti al VI e V secolo, contenuti nelcosiddetto grand dépôt, predominano le statuette a soggetto femminile, ma sono nume-rose anche le raffigurazioni di bambini da soli (nrs. 2125-2126, 2139, 2145, 2156-2158b; 2363-2380), le bambole, certamente connesse al matrimonio (2386-2390b), ele maschere a volto femminile (2447-2535b).

109 BLINKENBERG, Lindos, I, nrs. 2125, 2145, 2226-2230, 2242-2244, 2252,2256-2259 (statuette di Lindos). Le statuette trovate nel Thesmophorion di Bitalemihanno la caratteristica di raffigurare donne che portano un bambino non in braccio,come quelle lindie, ma sulla spalla, secondo un uso che è continuato fino a epoca recen-te presso la vicina cappella della Vergine: cfr. P. ORLANDINI, Lo scavo del Thesmophoriondi Bitalemi e il culto delle divinità ctonie a Gela, in “Kokalos” 12 (1966), pp. 8-35, in par-ticolare pp. 8 e 19-20; PANVINI, GELAS, p. 59.

110 BLINKENBERG, Lindos, I, nrs. 1882, 2410-2411. Il maialetto è comunque anchesemplicemente l’offerta più diffusa perché la più povera: cfr. W. BURKERT, GriechischeReligion der archaischen und klassischen Epoche, Stuttgart 1977 = La religione greca, ed. it.a cura di G. Arrigoni, Milano 2003, p. 147.

La Gorgone di Dinomene

tà probabilmente un ajnavqhma polivalente, ritenuto adatto a rappresenta-re, a seconda del luogo di deposizione, sia Atena sia Demetra.111 Purtenendo conto della genericità del tipo iconografico in questione, ciòspinge a credere che, per gli abitanti di Gela e Agrigento, le due deedovessero avere alcuni elementi in comune.112

La Gorgone donata da Dinomene racchiude in sé quindi, come ogniajnavqhma, una molteplicità di significati: è legata ad Atena e alle suedunavmei"; allude al modello mitico di Perseo e alla sua impresa gloriosa;è anche però una forte affermazione, da parte del donatore e della suafamiglia, della propria identità autonoma, legata alla madrepatria da vin-coli religiosi ma nello stesso tempo indipendente da essa. La Gorgone,con la sua grande fortuna nell’arte più specificamente siciliana, la coro-plastica – soprattutto architettonica – e le sue connessioni con il cultodemetriaco, che i Dinomenidi scelgono come proprio culto familiare epoi civico, può assurgere quasi a simbolo dei Dinomenidi stessi e del loro“impero”, che ambiva ad abbracciare l’intera Sicilia.113

E proprio il Gorgoneion divenne poi di fatto – ed è tuttora – quasiun “simbolo ufficiale” dell’isola da quando, in età romana, venne inseri-to sistematicamente all’interno della triskelhv".

Anna PeròUniversità degli Studi di Milano

181

111 Cfr. DEWAILLY, Statuettes, pp. 153-157. 112 Per una connotazione “materna” di Atena Lindia cfr. la già menzionata tradi-

zione attestata nel demos lindio di Prasioi, secondo cui la dea sarebbe stata la madre deiTelchini (STRAB. X 3, 19); cfr. anche il tempio di Atena mhvthr in Elide, fondato dalledonne dopo che la dea le aveva rese feconde (PAUS. V 3, 2) e ancora, su un’ipotetica vici-nanza della Lindia all’ambito demetriaco, la tradizione, riportata da Erodoto, secondocui le Tesmoforie sarebbero state introdotte in Grecia dalle Danaidi, che sono collega-te da alcune fonti anche con le origini del culto di Atena Lindia. Cfr. HEROD. II 171 e,sulle Danaidi a Lindos, HEROD. I 182, 2; MARMOR PARIUM FGrHist 523 F1; STRAB.XIV 2, 11.

113 È interessante il fatto che i più antichi esempi di triskelhv" (ancora senza ilGorgoneion, però) compaiano proprio sulla ceramica geloa di VII-VI sec. a.C.: cfr. A.LONGO, Triscele, in EAA VII (1966), p. 989; PANVINI, GELAS, tav. 8; PAOLETTI,Gorgones Romanae, nrs. 125 a-e; KRAUSKOPF - DAHLINGER, Gorgo, nrs. 152-153.

Anna Però182

ABSTRACT

An Offering to Athana Lindia: the Deinomenes’ Gorgon

In the so-called Lindos Chronicle appears the gift of Deinomenes fromGela to Athana Lindia: a Gorgon made of cypress having a stone face.Like any ajnavqhma, the gift of Deinomenes provides a range of informa-tion about the donor and his background and about the message thathe wants to convey by placing his gift in a sanctuary of internationalrenown such as Lindos. But this ajnavqhma also provides a lot of informa-tion concerning the deity which the gift is for, its properties anddunavmei". It is essential to understand these various meanings of thegift, the analysis of the subject portrayed, the Gorgon, its iconographicpeculiarities, its evolution and its links with the donor and with thegoddess who receives the gift, Athana Lindia.