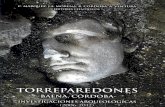

Torreparedones: investigaciones arqueológicas 2006-2012. Capítulo: El Foro

Il Foro messinese: eco di una cultura, in Avvocati a Messina. Giuristi tra foro e cattedra...

Transcript of Il Foro messinese: eco di una cultura, in Avvocati a Messina. Giuristi tra foro e cattedra...

a cura di Giacomo Pace Gravina

Premessa diFrancesco Marullo di Condojanni

Prefazione diGuido Alpa

Giuristi tra foro e cattedra nell’età della codificazioneA MA vvocati aM essina

Ordine degli Avvocati di Messina

Avvocati a Messina: giuristi tra foro e cattedra nell’era della codificazione / a cura di Giacomo Pace Gravina; premessa di Francesco Marullo di Condojanni; prefazione di Guido Alpa. – Messina: GBM, 2007.(Cammei; 4)ISBN 978-88-7560-019-81. Avvocati – Messina – 1860-1950. I. Pace Gravina, Giacomo.340.092 CDD-21 SBN Pal0210296

CIP – Biblioteca centrale della Regione siciliana “Alberto Bombace”

ISBN 978-88-7560-019-8

© 2007 – GBM by GEM s.r.l.Via Catania, 62 – 98124 Messina

Tutti i diritti sono riservati all’Editore.È vietata la riproduzione anche parziale dell’opera.

In copertina:La Giustizia e la Pace (part.)olio su tela, sec. XVIIICaltagirone, coll. priv.

Sommario

Premessa di Francesco Marullo di Condojanni 7

Prefazione di Guido Alpa 9

Introduzione di Giacomo Pace Gravina 13

capitolo ile periferie della codificazione

di Giacomo Pace Gravina Una provincia feconda1. 17Avvocati in Sicilia 2. 17I giganti di palazzo Piacentini 3. 19Nei laboratori della codificazione 4. 22

capitolo ii

il conSiglio dell’ordine degli avvocati di meSSina (1909-1943)di Nicola Nastasi

La legalizzazione dell’associazionismo professionale forense nell’Italia unita 1. 27Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina: le origini 2. 29La rinascita dopo la tragedia del 1908 3. 31Il regolamento interno 4. 33Il ritorno alla normalità prima della Grande Guerra 5. 34La vita consiliare durante il primo conflitto mondiale 6. 37Il primo dopoguerra 7. 39Le riforme fasciste 8. 43Gli organi rappresentativi dei procuratori legali 9. 59La rinascita del Consiglio dell’Ordine 10. 65

capitolo iii

le riviSte dei profeSSori-avvocati

La Temi zanclea di Rosario Pace 71 Il Foro messinese: eco di una cultura di Antonio Cappuccio 79

capitolo iv

tra cattedra e foro

Le ragioni di una scelta 99 Antonio Fulci di Antonio Cappuccio 101 Francesco Faranda di Giacomo Pace Gravina 115 Giovan Battista Impallomeni di Giorgio Leotti 121 Lodovico Fulci di Roberto Roselli 129 Francesco De Cola Proto di Giovanni Villari 137 Ferdinando Puglia di Antonio Circosta 147

appendici

I Registri dei verbali delle sedute del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati I. di Messina di Nicola Nastasi 153I componenti delle istituzioni rappresentative degli avvocati messinesi II. di Nicola Nastasi 157Gli Avvocati e i Procuratori del Foro di Messina III. di Alessia Tancredi e Anita Siliotti 163Una casata di giuristi e la sua biblioteca: i Pettini di Bauso IV. di Flavia Gonciaruk 217

indice dei nomi 247

1. Le «botteghe illuminate»

Anonimi palazzi si ergono qua e là secondo un preciso – apparente – criterio. Lunghi ‘torrenti’ asfaltati tagliano la città con una precisione quasi chirurgi-ca. Pochi, e spesso abbandonati, sono i ‘luoghi della memoria’ di cui i mes-sinesi possono ancora oggi godere. Questo quadro, che l’uomo dipinge all’indomani del tragico sisma che il 28 dicembre 1908 investe le due sponde dello Stretto, ha colori e forme assai diverse alla fine del secolo XIX, quando Friedrich Wilhelm Nietzsche, Ilya Ilyich Mechnikov e Giovanni Pascoli soggiornano a Messina. «Nessuno straniero, ignaro della storia di questa illustre città, visitandola potrebbe credere che sia stata soggetta a tante sventure, alcune delle quali recenti e veramente desolanti» scrive nel 1897 la triestina Matilde Oddo Bonafede «perciocché la via del porto (Corso Vittorio Emanuele) è sempre viva di traffico e di commercio; e per la sua bellezza, forse unica nelle città marittime. La via Garibaldi è una delle più belle d’Italia, la sua via Cavour frequentata pei suoi ricchi negozi e magazzini, nulla ha perduto della sua antica floridezza».1

Messina è anche la protagonista, per la prima e ultima volta nella storia della letteratura italiana, dei Racconti peloritani2 di un giovane Edoardo Giacomo Boner, che in Croce d’Oro così spiega l’intimo legame di Lelio con la propria terra – legame che è evidentemente quello dell’autore –: «Egli l’amava con entusiasmo umile: godeva che s’imbellisse, la percorreva ogni giorno, un po’ vagabondando, per ammirare i panorami o ispezionare i casamenti e le vie in costruzione. […] Nell’inverno si concentrava nel corso Cavour, fermandosi avanti le botteghe più illuminate, ammirando estaticamente, ma senza invidia o brama. […] Ogni suo pensiero si racchiudeva in quel lembo d’isola; gl’ideali suoi, modesti ma fidi, vagavan come uccelli paesani dal Faro a Mili».3

I «ricchi negozi e magazzini» di Oddo Bonafede, le «botteghe illuminate» di Boner descrivono una città economicamente viva,4 ma ancora saldamente anco-

Antonio Cappuccioil foro meSSineSe: eco di una cultura

1 M. oddo bonAfede, Sommario della storia di Mes-sina, Principato, Messina 1897, rist. Messina 1991, p. 458.2 Pubblicati a Torino nel 1890 presso L. Roux & C. Editori, poi ristampati nel 2003 a Messina, con introduzione e note a cura di G. rAndo, per i tipi di Intilla.

3 E.G. boner, Racconti peloritani, L. Roux & C. Editori, Torino 1890, rist. con introduzione e note a cura di G. rAndo, Messina 2003, p. 327.4 Così appare anche ad Edmondo De Amicis quando ritorna – nel 1865 aveva trascorso un perio-do a Messina dove era stato trasferito in qualità di ufficiale di fanteria – in Sicilia: «La mia antica piaz-

Antonio cAppuccio

80

rata alla tradizione – al suo porto –, dove il mito del progresso, con le sue mac-chine a vapore e le sue industrie, stenta a trovare una concreta dimensione.5

2. Prodromi di un rinnovamento

Intorno alla metà dell’Ottocento «l’insegnamento giuridico del nostro Ate-neo» non versa in ottime condizioni, sia economiche che di organico: «Le scarse cattedre aperte agli studiosi erano per espediente di politica sospetto-sa affidate ad uomini oscuri e poco versati sui metodi e sulle indagini nuove per modo che i corsi venivano ridotti ad aride ed incomplete ripetizioni, rese talvolta oscurissime da casi pratici non ricondotti a principii e peggio anco-ra, non raffrontati con diligenza alle stesse leggi positive».6

Una sentenza di condanna inappellabile!Qualcosa inizia a cambiare, però, nel 1860. Il riconoscimento dell’autonomia agli atenei siciliani, con decreto prodittatoriale n. 274 del 19 ottobre 1860,7 la promulgazione dei Regolamenti per le facoltà,8 con r.d. n. 842 del 14 settembre 1862,9 e la promessa di un aiuto economico, rappresentano un primo impor-

za d’armi è scomparsa sotto un nuovo quartiere elegante e ridente; le antiche vie, che già erano ario-se e linde, si sono arricchite di botteghe splendide» e continua «ancor oggi Messina mantiene questa lusinghiera prerogativa unanimemente riconosciu-ta: è sede dei negozi più belli d’Italia»: E. de AmiciS, Ricordi di un viaggio in Sicilia, Giannotta, Catania 1908, rist. Siracusa 1968, p. 11.5 Nella Relazione sull’andamento del commercio di Messina, nel V bimestre del 1881, Francesco Loteta così si esprime: «Le industrie esistenti nella nostra città e provincia sono in verità poche, né in gene-rale impiantate sopra larghe basi ed in grado di stare in concorrenza con quei colossi dell’età moderna, i quali, producendo molto, bene ed a buon mercato, trovano modo d’innalzare la loro fortuna sul cumulo infinitesimale di ripetuti modestissimi guadagni. Qualche cosa si va facen-do anche da noi, ma a passi lenti […]. I capitali ci sono, ma ancora rifugono di staccarsi dalle usate vie per lanciarsi con generoso proposito nel nuovo arringo»: F. lotetA, Relazione sull’andamento del commercio di Messina, Tipografia del commercio, Messina 1882, p. 48.6 P. preitAno, Biografie cittadine, Tipografia Fratelli

Messina, Messina 1881, rist. anast. Messina 1994, p. 257.7 «Il governo di Garibaldi, con il decreto proditta-toriale n. 274 del 19 ottobre 1860, aveva riordinato gli studi riconoscendo autonomia agli atenei sicilia-ni e attribuendo al rettore e ai presidi di facoltà, ora eletti all’interno delle stesse, la direzione didattica e amministrativa. Il decreto garibaldino assegnava un contributo di sei milioni di lire ai tre atenei (tre milioni a Palermo, un milione e mezzo a Messina e a Catania), ma solo dopo molti anni, con la legge 384 del 13 luglio 1905, il governo nazionale avrebbe onorato l’impegno assunto con il decreto e si sareb-be finalmente chiusa l’annosa vicenda»: cfr. G. Spe-ciAle, Antologia giuridica. Laboratori e rifondazioni di fine Ottocento, Milano 2001, p. 19.8 Per l’articolazione dei corsi di laurea in Giuri-sprudenza si veda V. cAlAbrò, Istituzioni universi-tarie e insegnamento del diritto in Sicilia (1767-1885), Milano 2002, pp. 229-240.9 Sul regolamento generale voluto dal ministro Carlo Matteucci cfr. F. colAo, La libertà di insegna-mento e l’autonomia nell’università liberale. Norme e progetti per l’istruzione superiore in Italia (1848-1923), Milano 1995, pp. 110-146.

il foro meSSineSe: eco di unA culturA

81

tante passo verso la rinascita dell’università peloritana, che è chiamata a confrontarsi con le altre istituzioni che negli stessi anni promuovono il sape-re giuridico, come le già ‘rodate’ scuole private di diritto.10

Tra il 1870 e il 1900 si registra così un costante incremento della popolazione studentesca in generale, e della facoltà di Giurisprudenza11 in particolare: dai 59 iscritti del 1879 – prima di questa data non è dato conoscere il numero preciso degli studenti – ai 234 del 1900; sulla crescita incidono tanto gli inter-venti legislativi12 – nel 1885, con la legge 13 dicembre n. 3570, l’università di Messina, assieme a Catania e Genova, ottiene il «pareggiamento», diventan-do università di primo ordine – quanto la ‘visibilità’ sociale e professionale dei nuovi docenti: Antonio Fulci13 insegna Diritto amministrativo e Diritto civile, Salvatore Buscemi14 Introduzione alle scienze giuridiche e storia del diritto, Giacomo Macrì15 Diritto costituzionale, Diritto internazionale e Dirit-

10 Cfr. cAlAbrò, Istituzioni universitarie, cit., pp. 240-262. In generale su questi ‘centri’ culturali: cfr. A. mAzzAcAne, Pratica e insegnamento: l’istruzione giuridica a Napoli nel primo Ottocento, in Università e professioni giuridiche in Europa nell’età liberale, a cura di A. mAzzAcAne-C. vAno, Napoli 1994, pp. 77-113; L. moScAti, Insegnamento e scienza giuridica nelle esperienze italiane preunitarie, in Studi di storia del diritto medievale e moderno, a cura di F. liottA, Bolo-gna 1999, pp. 277-321, in particolare pp. 294-308.11 Cfr. I numeri dell’Università di Messina 1879-1939, a cura di M. tASSo, in Le prolusioni accademiche dell’Università degli studi di Messina 1838-1933, a cura e con prefazione di A. romAno, II, Messina 1997, p. 465.12 Sui problemi che interessano l’insegnamento nelle università italiane tra Otto e Novecento si veda colAo, La libertà di insegnamento, cit.13 Sul giurista peloritano sia permesso di rinviare al mio saggio contenuto nel presente volume.14 Salvatore Buscemi (Messina 1840-ivi 1918) con-segue la laurea in Giurisprudenza nel 1863. Senatore del Regno, presidente del Consiglio di difesa del Comune di Messina, diviene professore incaricato, nel 1871, presso l’ateneo peloritano di Introduzione alle scienze giuridiche e storia del diritto, e, dal 1875, straordinario alla cattedra di Storia del diritto. Il 12 febbraio 1912 viene eletto presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Messina. È anche autore di Corso di Diritto Internazionale, di Saggi sulla storia della Legislazione in Sicilia, e de L’insegnamento del diritto nella antica Università di Messina. Cfr. G. AttArd, Messinesi insigni del sec. XIX sepolti al Gran

Camposanto (Epigrafi – Schizzi biografici), Messina 1926, p. 44; preitAno, Biografie cittadine, cit., pp. 239-245; L. vinti corbAni, Il corpo docente della Facoltà giuridica messinese (1827-1990), Messina 1993, p. 19; P. de SAlvo, La cultura delle riviste giuridiche siciliane dell’Ottocento, Milano 2002, p. 108 nt. 54.15 Giacomo Macrì (Messina 1831-ivi 1908) assiste, ancora quindicenne, alle lezioni del filosofo Anto-nio Catara Lettieri, e per molti anni si dedica agli studi umanistici. Consegue, poi, la laurea in legge, e inizia la pratica forense presso Francesco De Luca, e, morto quest’ultimo, nello studio dell’avvocato Giovanni Savoja. Nei primi anni Cinquanta apre una scuola privata di diritto, in cui legge e spiega ai numerosi allievi che affollano le sue lezioni l’ormai consolidata sistematica giuridica su base romanisti-ca di Johann Gottlieb Heinecke. Nel 1862 diviene libero docente di Pandette all’università di Palermo, e dal 1865 lo troviamo all’università di Messina, prima come professore incaricato di Diritto costitu-zionale, poi come straordinario di Diritto costituzio-nale, amministrativo e internazionale, e, dal 1883, in qualità di ordinario di Diritto amministrativo, catte-dra che mantiene fino alla sua morte. Preside della Facoltà giuridica dal 1884 al 1890, viene eletto retto-re per l’anno accademico 1896-1897, e, come molti colleghi divisi tra cattedra e foro, ricopre anche incarichi politici e istituzionali. È autore di significa-tivi contributi apparsi sulle riviste giuridiche, locali e nazionali, nonché di apprezzati lavori monografi-ci, specchi fedeli dei suoi interessi giuspubblicistici. Cfr. AttArd, Messinesi insigni del sec. XIX, cit., p. 48; preitAno, Biografie cittadine, cit., pp. 255-263; G.

Antonio cAppuccio

82

to amministrativo, Francesco Faranda16 Filosofia del diritto e Diritto e proce-dura penale, Giuseppe Sergi17 Istituzioni di diritto romano. Questi professo-ri, tutti stimati avvocati, apportano nuova linfa alla causa universitaria, e lo fanno non solo dall’alto delle loro cattedre e dai banchi delle aule giudiziarie da cui declamano le loro arringhe, ma anche dalle ricche pagine delle pro-prie pubblicazioni, superando quel consolidato cliché che vuole i professori di diritto delle università siciliane sostanzialmente improduttivi.18

3. Una fucina per forgiare «due leve potenti del progresso»

Seduto dietro la sua vecchia scrivania Antonio Fulci concepisce un nuovo foglio giuridico, un periodico rivolto «a coloro i quali serbano intiera la fede nel progresso delle umane cognizioni, fra le quali primeggiano le giuridiche discipline»:19 Il Foro messinese.20

Coadiuvato dal figlio Lodovico,21 da alcuni allievi della sua scuola privata, dai colleghi, già ‘compagni di viaggio’ ne La Temi zanclea,22 Francesco Faran-

mAcrì, Giacomo Macrì (1831-1908), in La giustizia a Messina. I sessant’anni di Palazzo Piacentini, a cura di R. SiSci, Messina 1989, pp. 261-277; vinti corbAni, Il corpo docente, cit., p. 44.16 Su Francesco Faranda cfr. il saggio a lui dedi-cato in questo volume da Giacomo Pace Gravina. 17 Giuseppe Sergi (Messina 1824-ivi 1885). Avvo-cato civilista, dal 1853 professore incaricato di Codice civile e procedura presso l’ateneo cittadi-no, dove insegna, dal 1876 al 1880, anche Istituzio-ni di diritto romano. Collabora alla redazione de La Temi zanclea, e pubblica interessanti lavori: Com-mento ad alcuni frammenti di Ulpiano, Teoria generale dei Patti e dei Contratti in Diritto Romano confrontata col Codice Civile d’Italia, Introduzione allo studio del Diritto Romano. Cfr. AttArd, Messinesi insigni del sec. XIX, cit., p. 53; vinti corbAni, Il corpo docente, cit., p. 65; M. criSAfulli, Giuseppe Sergi – Necrologia, in Il Circolo giuridico, XVII (1886), pp. 34-35; redA-zione, Giuseppe Sergi – Necrologia, in Il Foro messine-se, III (1883-1886), parte II, p. 238; de SAlvo, La cultura delle riviste, cit., p. 115 nt. 72.18 In questo senso M. condorelli, La cultura giuri-dica in Sicilia dall’Illuminismo all’Unità, Catania 1982, p. 58. D’altronde una diffusa incapacità di spingersi «oltre la legge e dopo la legge» caratterizza, più in generale, la scienza giuridica italiana negli anni

Sessanta. «Ma, d’un colpo, all’inizio degli anni Ottanta, ecco alcune ventate squassanti: a distanza di pochi giorni, e precisamente il 6 dicembre 1880 e il 25 gennaio 1881, due giovanissimi giuristi, Enrico Ferri ed Enrico Cimbali, tengono, in Bologna e in Roma, le solenni prolusioni ai loro corsi liberi rispettivamente di diritto penale e di diritto civile»: cfr. P. GroSSi, Scienza giuridica italiana. Un profilo sto-rico 1860-1950, Milano 2000, p. 13.19 direzione, Ai Lettori, in Il Foro messinese, I (1881), parte I, p. 1.20 La paternità è confermata da un sottotitolo eloquente: Rivista di scienza giuridica diretta dall’Av-vocato Antonio Fulci.21 Su Lodovico Fulci si veda il saggio a lui dedi-cato in questo volume da Roberto Roselli.22 «Nata da un fortunato sodalizio tra avvocati e docenti universitari, tra i quali si ricordano Antonio Fulci, Francesco Perroni Paladini, Letterio Gatto Cucinotta, Salvatore Buscemi, Francesco Faranda, tutti spinti del desiderio di «portare il nostro gra-nellino di sabbia nel grandioso edifizio del nuovo diritto italiano», la nuova rivista era l’espressione dell’impegno vivace che quel gruppo di giovani metteva nello svolgere la propria attività fra il Tri-bunale e la Facoltà di Giurisprudenza dell’Ateneo messinese»: de SAlvo, La cultura delle riviste, cit., pp.

il foro meSSineSe: eco di unA culturA

83

da e Giacomo Macrì, e da altri giuristi dell’élite culturale23 della città dello Stretto, Fulci inizia questa avventura.Così si rivolge Ai lettori: «La scienza del giure, come ogn’altra, non raggiun-ge il suo vero scopo, non si esplica in tutta la sua pienezza se non nell’am-biente della libera e pacata discussione; imperocché i supremi principi che presiedono a tutto l’ordine giuridico, nella pratica attuazione mutati in pre-cetti positivi, rendono necessario un accurato, severo ed incessante studio, onde farne la conveniente applicazione. […] A questo intento mira senza dubbio il Foro Messinese, il quale, ultimo arrivato fra tanti confratelli, aspira anch’esso, se non alla medesima celebrità, alla meta comune».24 È il 1881, il Codice civile italiano25 è già una realtà consolidata, l’unificazione penale ancora un’utopia:26 con queste due facce della stessa medaglia sono

106-113, in particolare pp. 107-110. Si veda anche il saggio di Rosario Pace in questo Capitolo.23 Pur non essendo espressamente indicati, i col-laboratori principali possono essere individuati in: Giovanni Cesareo Consolo, Nunzio Crisafulli, Francesco Faranda, Lodovico Fulci, Letterio Gra-nata, Giacomo Macrì, Tommaso Oliva, Ferdinando Puglia, Melchiorre Quartarone, Domenico Rugge-ri, Gabriele Sorrentino, Giuseppe Vadalà Papale: cfr. Periodici giuridici italiani (1850-1900). Repertorio, a cura di C. mAnSuino, Milano 1994, p. 103.24 direzione, Ai Lettori, cit., p. 1. Il testo del Pro-gramma è riprodotto integralmente in de SAlvo, La cultura delle riviste, cit., pp. 459-460.25 Sul Codice civile del 1865 cfr. almeno A. AquAro-ne, L’unificazione legislativa e i codici del 1865, Milano 1960; G. AStuti, Il «Code Napoléon» in Italia e la sua influenza sui codici degli stati italiani successori, ora in id., Tradizione romanistica e civiltà giuridica europea, vol. II, Napoli 1984, pp. 711-800; C. GhiSAlberti, La codificazione del diritto in Italia 1865-1942, Roma-Bari 1997, pp. 29 segg.; id., Modelli costituzionali e Stato risorgimentale, Roma 1987; F. cAmmiSA, Unificazione italiana e formalismo giuridico, Napoli 1996; G. cAzzet-tA, Civilistica e «assolutismo giuridico» nell’Italia post-unitaria: gli anni dell’Esegesi (1865-1881), in De la ilu-stración al liberalismo. Symposium en honor al profesor Paolo Grossi (Madrid-Miraflores, del 11 al 14 de enero de 1994), Madrid 1995, pp. 397-418; G. AlpA, La cul-tura delle regole. Storia del diritto civile italiano, Roma-Bari 2000; A. cAvAnnA, Influenze francesi e continuità di aperture europee nella cultura giuridica dell’Italia dell’Ot-tocento, in Studi di storia del diritto, III, Milano 2001, pp. 719-753; S. SolimAno, ‘Il letto di Procuste’. Diritto e

politica nella formazione del Codice civile unitario. I pro-getti Cassinis (1860-1861), Milano 2003; id., Rappresen-tazioni del Code Civil in Francia e in Italia nel XIX secolo, in L’Europa e la Codificazione, a cura di D. cAStellAno, Napoli 2005, pp. 73-100; A. pAdoA SchioppA, Storia del diritto in Europa. Dal medioevo all’età contemporanea, Bologna 2007, pp. 391 segg.26 Per una disamina degli aspetti giuridici, sociali e politici che hanno concorso alla formazione del Codice Zanardelli: GhiSAlberti, La codificazione del diritto in Italia, cit., pp. 167-182; M. Sbriccoli, Dissenso politico e diritto penale in Italia fra Otto e Novecento, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2 (1973), pp. 607-702; id., Il diritto penale sociale, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 3-4 (1974-1975), pp. 557-642; id., La penalistica civile. Teorie e ideologie del diritto penale nell’Italia unita, in Stato e cultura giuridica in Italia dall’Unità alla Repubblica, a cura di A. SchiAvone, Roma-Bari 1990, pp. 147-232; T. pAdovAni, La tradizio-ne penalistica toscana nel codice Zanardelli, in Diritto penale dell’Ottocento. I Codici preunitari e il Codice Zanardelli, coord. S. vinciGuerrA, Padova 1993, pp. 397-408; G. de frAnceSco, La colpa nel codice Zanardel-li in rapporto alla successiva evoluzione dommatica, in Diritto penale dell’Ottocento, cit., pp. 409-511; S. del corSo, Il tentativo nel codice Zanardelli, in Diritto pena-le dell’Ottocento, cit., pp. 512-561; S. mocciA, Ideologie e diritto nel sistema sanzionatorio del codice Zanardelli, in Diritto penale dell’Ottocento, cit., pp. 562-578; M. dA pASSAno, La pena di morte nel Regno d’Italia (1859-1889), in Diritto penale dell’Ottocento, cit., pp. 579-651; F. colAo, Il diritto penale politico nel codice Zanardelli, in Diritto penale dell’Ottocento, cit., pp. 652-672.

Antonio cAppuccio

84

chiamati a confrontarsi i professori-avvocati, i quali affidano proprio alle tante riviste che affollano il panorama della carta stampata, e tra queste Il Foro messinese, le soluzioni ai complessi problemi giuridici, politici ed econo-mici portati alla ribalta dalla ingombrante realtà quotidiana.27

Il giornale è inizialmente articolato in tre parti: la prima ospita gli studi di dottrina, seguono le pagine dedicate alla giurisprudenza civile e penale, con particolare attenzione alle sentenze della Corte d’Appello di Messina,28 intervallate da un folto numero di massime e di recensioni bibliografiche, per finire, poi, con una brevissima sezione, quasi un’appendice, in cui sono indicate alcune leggi: una «rivista mista».29

Questa originaria struttura, comune a molti fogli di settore,30 caratterizza anche i numeri editi nel 1883,31 anno in cui si registra la scomparsa del fonda-tore, il cui necrologio è affidato alla penna dell’allievo Salvatore Buscemi.32

27 Per un quadro generale sulla «cultura delle riviste», e per l’influenza che queste hanno eserci-tato sulla formazione del dibattito scientifico cfr. S. cASSeSe, La «Cultura delle riviste», in Materiali per una storia della cultura giuridica, IV (1974), pp. 701-717; Riviste giuridiche italiane 1865/1945, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 16 (1987); G. dAllA torre, L’Archivio giu-ridico e la cultura italiana del secondo Ottocento, Modena 1998; P. beneduce, Il corpo eloquente. Identi-ficazione del giurista nell’Italia liberale, Bologna 1996, pp. 43 segg.; Periodici giuridici italiani, cit.; SpeciAle, Antologia giuridica, cit.; de SAlvo, La cultura delle riviste, cit.28 Nell’impianto complessivo della rivista la giu-risprudenza locale ha un posto di tutto rispetto; le sentenze sono, però, spesso accompagnate da Osservazioni critiche articolate e ben argomentate, in cui gli autori non si lasciano condizionare da facili localismi. 29 Cfr. de SAlvo, La cultura delle riviste, cit., pp. 89-90. Sul carattere ‘misto’ di talune riviste si veda P. beneduce, «Traduttore-traditore». Das französische Zivilrecht in Italien in den Handbüchern der Rechts-wissenschaft und Praxis, in Französisches Zivilrecht in Europa während des 19. Jahrhunderts, Hrsg. R. Schul-ze, Berlin 1994, pp. 205-248.30 Solo per fare un esempio, rimanendo in Sicilia, possiamo citare Il Circolo giuridico di Luigi Sampo-lo che, nella prima parte, «raccoglie monografie, lavori intorno ad argomenti di diritto. Nella secon-da parte contiene pronunce delle corti siciliane e della corte di cassazione palermitana e nell’ultima

parte le novità legislative»: cfr. SpeciAle, Antologia giuridica, cit., p. 31.31 Nel 1882 il periodico diviene organo dell’Asso-ciazione del Foro messinese, e la Direzione così si rivolge ai lettori: «A molti parrebbe esser questa l’occasione di un programma qualsiasi che spie-gasse i nostri propositi e il novello indirizzo, a noi sembra, invece, che il miglior programma sta nei fatti, e che ogni sforzo deve esser diretto non a provocare un’esigente aspettazione, ma a merita-re, per quanto possibile, i favori e gl’applausi della critica intelligente. Difficile è, senza dubbio, il com-pito di un giornale che, nel modesto ambiente di provincia, si propone di accompagnare e studiare i progressi del diritto nel duplice campo della teoria e dei fatti»: cfr. direzione, Programma, in Il Foro mes-sinese, II (1882-1883), parte I, p. 1. Cfr. il testo in de SAlvo, La cultura delle riviste, cit., p. 460. Sul rappor-to tra i consigli dell’Ordine e le costituende associa-zioni legali si veda F. tAcchi, Gli avvocati in Italia dall’Unità alla Repubblica, Bologna 2002, pp. 305-327, in particolare pp. 314-315: «Ma l’esistenza di queste associazioni legali, e anzi il loro moltiplicarsi, con-fermava quanto fosse grande l’insoddisfazione della categoria nei confronti dei Consigli professio-nali, i cui limiti erano enfatizzati: ad esempio, nel 1882 l’Associazione del foro messinese dell’avvoca-to Letterio Gatto Cucinotta raccolse l’offerta del “Foro messinese” di Antonio Fulci (già fondatore col deputato liberale Francesco Faranda della “Temi zanclea”) di farne la propria tribuna».32 S. buScemi, Antonio Fulci – Necrologia, in Il Foro messinese, II (1882-1883), appendice, pp. I-VII.

il foro meSSineSe: eco di unA culturA

85

La direzione passa, quindi, a Giuseppe Sergi, e un nuovo programma, in cui riecheggia il leit-motiv del progresso, viene pubblicato nelle prime pagine della rivista: «La cattedra e il foro sono due leve potenti del progresso nelle giuridiche discipline. L’una, percorrendo le serene regioni della scienza, svolge i postulati e risolve gli ardui problemi del Diritto; l’altro è la palestra, ove, nel tumulto dei privati interessi, la intelligenza della teoria coltiva quel-la della pratica, ed entrambe si stringono nella loro splendida unità; ché la scienza del Diritto non è puro esercizio dello spirito, né la pratica un mecca-nismo di mestiere».33 I tribunali assumono, in quest’ottica, un ruolo ‘attivo’, e non secondario, nel processo di formazione della scienza giuridica.Uno spazio importante continua a essere dedicato alle recensioni, che d’ora in avanti vengono firmate prevalentemente da Ferdinando Puglia,34 libero docen-te di diritto e procedura penale nell’ateneo peloritano, che pur rivendicando ‘ad alta voce’ una posizione autonoma rispetto ad alcuni illustri esponenti della c.d. scuola penale positiva,35 strizza l’occhio alle indagini antropologiche.36

Il Foro non sembra però essere illuminato da una buona stella, e, per uno strano destino, nelle pagine dei pochi numeri pubblicati tra il 1885 e il 1886 si leggono gli interessanti propositi della direzione, la commemorazione di un validissi-mo collaboratore, Nunzio Crisafulli, firmata da Giuseppe Sergi e, paradossal-mente, il necrologio del nuovo direttore (lo stesso Giuseppe Sergi).Forse per le gravi perdite subite, certamente per le precarie condizioni econo-miche in cui versa il periodico, l’ultimo biennio, relativo agli anni 1887-1889, pubblicato, questa volta per i tipi dei Fratelli D’Angelo, sotto la direzione di Francesco Faranda, per la parte penale, e di Francesco Perroni Paladini,37 per

33 Cfr. G. SerGi, Programma, in Il Foro messinese, III (1883-1886), parte I, p. 1. Il testo è riprodotto in de SAlvo, La cultura delle riviste, cit., p. 461.34 Su Ferdinando Puglia cfr. il saggio a lui dedi-cato in questo volume da Antonio Circosta.35 Un significativo dibattito, acceso dalle penne di Emanuele Carnevale e Ferdinando Puglia, può leggersi nelle pagine di alcuni numeri dell’Antolo-gia giuridica: cfr. SpeciAle, Antologia giuridica, cit., pp. 139-148.36 Recensendo l’ormai storica prolusione bologne-se di Enrico Ferri, I nuovi orizzonti del dritto e della procedura penale, Ferdinando Puglia scrive: «È ormai necessità riconoscere che se la scienza criminale deve essere una scienza positiva ed armonicamente connessa con tutte le altre scienze, essa deve aver

per base la psicologia sperimentale e la sociologia. E già in Italia è sorta una giovane scuola, la quale di proposito si è consacrata a così difficile impresa. […] Diciam solo che il concetto di Ferri è dimostra-re che d’ora innanzi bisogna affidare la precedenza e la maggiore importanza al ministero preventivo che si esplica soprattutto sul sistema dei costitutivi penali. E vi è riuscito»: cfr. F. puGliA, Recensione a E. Ferri, I nuovi orizzonti del dritto e della procedura pena-le, in Il Foro messinese, I (1881), parte II, p. 62.37 Francesco Perroni Paladini (Taormina 1830-Mes-sina 1908), molto attivo sul fronte politico, fonda e dirige alcuni giornali in cui dà voce alle ideologie garibaldine: Il Mongibello, l’Aquila Latina, Scilla e Cariddi, Vox Populi, e il Giornale del Gabinetto Lettera-rio. Interviene su La Riforma giuridica, con un artico-

Antonio cAppuccio

86

quella civile, finisce per essere quasi un semplice contenitore della produzione giurisprudenziale, la cui monotonia è spezzata solo da due interessanti inter-venti: Il giudicato nelle materie penali38 e La sociologia criminale.39

Nonostante il ristretto lasso temporale durante il quale la rivista è stata atti-va, essa ha ospitato saggi con tematiche importanti; di alcuni do conto qui di seguito.

4. Una polemica sopita

Nell’ambito della c.d. unificazione a vapore, un tema che ‘arroventa’40 le pagi-ne di importanti periodici, evidenziando le contrapposizioni – reali o pre-sunte – tra le due scuole giuspenalistiche italiane, quella classica e quella positiva,41 è significativamente quello dell’aborto un reato che inevitabil-mente supera i confini della trattazione giuridica strictu sensu, interessando anche l’etica, la medicina, la sociologia e le altre ‘nuove’ discipline che for-mano il bagaglio culturale del penalista di fine Ottocento.Anche il Foro, che non abbraccia espressamente nessuna delle due ‘cause’ – non dimentichiamo che due fondamentali pedine dello scacchiere messinese hanno i nomi di Francesco Faranda e Ferdinando Puglia –, ospita un accora-to articolo di protesta, firmato da Puglia, contro le idee espresse da France-sco Carrara42 e da Enrico Pessina, penalisti ‘classici’ secondo la definizione di Enrico Ferri.

lo intitolato Le superfetazioni del codice civile, e colla-bora alla redazione de La Temi zanclea. Dal 1884 al 1886 ricopre la cattedra di Diritto romano nella città dello Stretto. Cfr. F. brAncAto, Francesco Perroni Paladini, garibaldino e uomo politico, Palermo 1962; vinti corbAni, Il corpo docente, cit., p. 56; de SAlvo, La cultura delle riviste, cit., p. 108 nt. 52.38 F. fArAndA, Il giudicato nelle materie penali, in Il Foro messinese, IV (1887-1889), pp. 113-118.39 F. puGliA, La sociologia criminale, in Il Foro messi-nese, IV (1887-1889), pp. 161-166.40 L’aggettivo non è improprio se si considerano i toni e le argomentazioni che caratterizzano taluni dibattiti, e se si tiene conto che non di rado le Direzio-ni dei periodici pubblicano questi articoli precisando che non intendono assumersi alcuna responsabilità.41 Per comprendere i nodi di questo ‘scontro’, talvolta solo ideologico, si veda: Sbriccoli, Dissenso

politico e diritto penale, cit., pp. 607-702; id., Il diritto penale sociale, cit., pp. 557-642; id., La penalistica civile, cit., pp. 147-232; id., Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1869-1990), in Legge diritto giustizia (Storia d’Italia – Annali 14), Torino 1998, pp. 487-551, in particolare pp. 487-528; F. colAo, Le ideologie penalistiche fra Ottocento e Novecento, in I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento, a cura di A. mAzzAcAne, Napoli 1986, pp. 107-123.42 Su Francesco Carrara si veda almeno A. mAz-zAcAne, voce Carrara Francesco, in Dizionario biogra-fico degli italiani, XX (1978), pp. 664-670; P. GroSSi, Assolutismo giuridico e diritto penale, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, XXIV (1995), pp. 469-475; F. colAo, Avvocati del Risorgimento nella Toscana della Restaurazione, Bolo-gna 2006, pp. 331-397.

il foro meSSineSe: eco di unA culturA

87

Ma facciamo un passo indietro nell’intento di risalire all’origine di questo dibattito.Tra il 1859 e il 1870 Carrara completa il Programma del corso di diritto crimina-le,43 un’opera divisa in nove44 volumi che diventerà un vero e proprio classi-co della letteratura giuspenalistica – ben sei edizioni sono curate dallo stesso autore. Nell’economia della parte riservata ai Delitti contro la vita umana un ruolo non secondario è dedicato ai criteri misuratori della quantità naturale nell’omicidio, ovvero i principi guida per valutare il «danno immediato»,45 e tra questi: la pluralità di uccisi, gli atti di barbarie e il feticidio. Quest’ultimo viene descritto come «la dolosa uccisione del feto nell’utero, o la violenta espulsione dal ventre materno, dalla quale sia conseguita la morte del feto»,46 ovvero di una «vita umana che si è spenta» ma che non ha ancora raggiunto «il termine della sua aurora»;47 proprio per questo intrin-seco essere-non essere del feto, secondo il professore di Diritto criminale dell’università di Pisa il feticidio produce un «decremento» del danno rispetto all’omicidio.Qualche anno dopo, precisamente nel 1880, anche Ferdinando Puglia si con-fronta con questa fattispecie, e lo fa nella rivista Il Filangieri, in cui pubblica un corposo articolo intitolato Il reato di aborto.48 Dopo aver spiegato che all’origine del proprio studio vi è l’esigenza di fare chiarezza su un reato che ha subito «una radicale trasformazione» rispetto al passato, e ciò per l’in-fluenza che ha esercitato sullo stesso la «legge di evoluzione»,49 l’avvocato

43 Ho consultato la quarta edizione: cfr. F. cArrA-rA, Programma del corso di diritto criminale, vol. I, 4ª ed., Canovetti, Lucca 1878, pp. 414-457.44 «Le ultime due edizioni risultarono costituite da dieci volumi, i primi tre dedicati alla parte generale (comprensiva sia dei profili di diritto penale sostanziale che degli aspetti inerenti al processo penale) e gli altri alla parte speciale»: cfr. F. cArrArA, Programma del corso di diritto criminale. Del delitto, della pena, con Introduzione di F. bricolA, Bologna 1993, p. 13.45 cArrArA, Programma del corso di diritto crimina-le, cit., vol. I, p. 389: «Che è quanto dire la lesione del diritto che il malefizio ha materialmente meno-mato o distrutto».46 Ibidem, p. 423.47 Ibidem, p. 394.48 F. puGliA, Il reato di aborto, in Il Filangieri, V (1880), parte I, pp. 468-492.

49 Ibidem, pp. 468-469: «Ed appunto per la legge di evoluzione, che, rispetto al pensiero, si manife-sta nella storia, ci è dato di potere affermare in modo esplicito il seguente postulato riflettente la scienza giuridica, cioè che il diritto nella sua mani-festazione nella vita dell’umanità subisce le influenze del vario manifestarsi dell’idea morale, e che il diritto invade il campo della morale e la morale quella del diritto, secondo le idee preva-lenti in una data epoca ed in un dato popolo sul concetto giuridico-morale. E siccome il diritto penale è parte del grande organismo del diritto, così è soggetto anche esso alla stessa legge e quin-di quell’atto umano, che in un dato tempo non costituì reato, viene gravemente punito in altro luogo, e viceversa. A convincersi di questa verità basterebbe uno studio storico della apparizione e scomparsa di molti reati dal codice di un popolo o meglio dall’umanità. La comune distinzione della

Antonio cAppuccio

88

messinese volge «l’occhio all’aureo programma dello insigne prof. Carrara», al quale contesta preliminarmente l’utilizzo indiscriminato dei termini feti-cidio e procurato aborto. A dire di Puglia questa confusione, generata dal fatto che secondo Carrara in entrambi i casi «l’obiettivo è l’uccisione del feto», conduce all’impunità «degli autori di un atto così nefando».50 L’autore prosegue la sua trattazione evidenziando tutti i limiti dell’analisi condotta dal penalista toscano e criticandone apertamente l’impianto generale.51

Tutto sarebbe passato alla storia come una normale divergenza di idee desti-nata a riempire le pagine di qualche opera monografica se a questa non fosse seguita una risposta di Carrara, che, nella quinta edizione del suo Program-ma, scrive: «Il Puglia nel suo opuscolo sul reato di aborto (Napoli 1880) inva-ghitosi di confutare la mia teorica usò il facile mezzo di falsificarla, sostituen-do (pag. 8, § 4) alla frase MEZZI INIDONEI da me usata a questo paragrafo e poi ripetuta due volte nella nota la opposta frase MEZZI IDONEI. Con tale disinvoltura si confuta anche Euclide! Ma se il sig. Puglia tiene cotale siste-ma per dare una soluzione alle questioni giuridiche che imprende a trattare, mostra di credere bene ingenui i suoi benigni lettori!».52

Ecco pronta la polemica, servita su un vassoio d’argento.Nel primo numero de Il Foro messinese53 il penalista peloritano risponde alle accuse mosse da Carrara, e lo fa abbandonando i toni pacati del primo lavo-ro sull’aborto. Con il pretesto di ribadire la bontà delle proprie argomenta-zioni, così si esprime: «È necessità giustificarmi da questa accusa calunniosa, indegna d’un uomo ch’è reputato maestro nelle penali discipline», e ancora «il Carrara avrebbe fatto meglio di fingere di non avere curato, nella sua magistrale grandezza, la mia critica, anziché ricorrere ad una calunniosa insinuazione»,54 e per finire «il Carrara ha voluto sfuggire ad una risposta

storia della penalità nei suoi quattro grandi periodi ci offre per somme linee la conferma di quanto si è esposto. Vediamo infatti che il contenuto razionale-giuridico di molti reati, gli elementi costitutivi di essi hanno subito serie modifiche fino ad una radi-cale trasformazione, e per ricorrere ad alcuni esem-pi ricordiamo l’infanticidio, l’aborto, oggetto del nostro studio, ecc., ecc.».50 Ibidem, p. 472.51 Ibidem, p. 478: «In conclusione diciamo, che, esaminando la dottrina la quale richiede come obbiettivo del reato di aborto la vita del feto, abbiamo trovato: nei principii, poca solidità di

argomenti, stiracchiature senza misura, violazione di massime fino ad ora rispettate e che debbonsi sempre rispettare; nelle conseguenze poi impunità quasi sempre».52 F. cArrArA, Programma del corso di diritto crimi-nale, vol. I, 5ª ed., Canovetti, Lucca 1881, p. 444, corsivi e maiuscole nel testo.53 F. puGliA, L’aborto criminoso, in Il Foro messinese, I (1881), parte I, pp. 177-184. Anche in questo caso la Direzione tiene a precisare che «non intende assumere responsabilità di sorta nella presente polemica».54 Ibidem, p. 177.

il foro meSSineSe: eco di unA culturA

89

difensiva ed ha cercato giustificarsi dinanzi ai suoi lettori, con affermare che io ho falsificato tutta la sua dottrina».55

Nell’articolo in questione Puglia però non si limita a rispondere al maestro toscano, e dopo aver riaffermato che «qualsiasi teorica intorno all’aborto criminoso, la quale pone come obbiettivo di esso la vita del feto deve condur-re per necessità di cose alla impunità del delinquente, e diviene quindi inac-cettabile»,56 passa alla voce Aborto procurato57 curata da Enrico Pessina58 per l’Enciclopedia giuridica italiana.Al maestro partenopeo Puglia contesta la paternità e l’originalità delle idee di cui si fa promotore, nonché l’incongruenza delle sue conclusioni: «le ragioni però, che egli adduce a sostegno della sua tesi sono in gran parte, come ora proverò, quelle da me manifestate nel lavoro già citato – si riferisce al proprio articolo apparso su Il Filangieri – il quale con mia sorpresa non trovo neppure menzionato nella nota bibliografica».59 Per dimostrare quanto afferma indica poi le pagine e i contenuti che nell’opera del giurista napole-tano riprodurrebbero i propri scritti, per poi concludere con l’individuazio-ne degli unici due punti – fondamentali in quanto a suo dire determinano l’erroneità di questa tesi – in cui esiste un’apprezzabile divergenza tra le due teorie: «il Pessina crede che le ragioni di incriminazione sieno due, cioè: 1° la protezione del dritto della società a non vedere perturbato il concepimen-to dall’opera del maleficio e la protezione del dritto della donna alla vita e alla sanità corporea, mentre io credo che la sola prima ragione sia la vera che legittimi la punizione del reato di aborto […]; 2° il Pessina crede che il reato di aborto sia un reato contro la persona, mentre io credo che sia un reato sociale».60 Da Il Foro messinese si ritorna a Il Filangieri, al quale Pessina affida una lettera aperta Intorno all’aborto criminoso, datata Napoli 20 gennaio 1882, indirizzata «al Signor Avvocato Ferdinando Puglia»,61 nella quale l’autore spiega che

55 Ibidem, p. 179.56 Ibidem, p. 180.57 E. peSSinA, voce Aborto procurato, in Enciclopedia giuridica italiana, I (1884), pp. 55-71. In realtà i primi opuscoli-dispense circolano già nel 1881, anno in cui Puglia consegna il proprio articolo a Il Foro messinese.58 Sul giurista si veda la voce Pessina Enrico, in No vissimo digesto italiano, XII (1965), p. 1206; S. tor-re, voce Pessina Enrico, in Juristen. Ein biographisches

Lexikon Von der Antike bis zum 20. Jahrhundert, Hrsg. M. StolleiS, München 1995, pp. 479-480.59 puGliA, L’aborto criminoso, cit., p. 180.60 Ibidem, p. 182.61 In calce alla quale troviamo la ormai ricorrente ‘decisione’ della Direzione: «Non intendiamo con ciò aprire una polemica, non consentendolo l’in-dole e lo spazio del giornale»: cfr. E. peSSinA, Intor-no all’aborto criminoso, in Il Filangieri, VII (1882), parte I, p. 6 nt. 1.

Antonio cAppuccio

90

non era a conoscenza dell’opuscolo di Puglia nel momento in cui scriveva la voce Aborto per l’Enciclopedia, e che «Ella fa certi raffronti, pigliando a spil-luzzico ora una frase ed ora una altra. Ma non ha posto mente alle discre-panze essenziali che dividono me da Lei».62 Contrariamente a quanto le premesse lascino intendere, in queste poche pagine il professore partenopeo affronta anche il merito delle contestazioni, ma lo fa con una maestria tale da tenere il livello della discussione sempre entro i giusti limiti, scoraggian-do repliche fuori luogo.È così che la stessa rivista pubblica, nel fascicolo di marzo, una Breve risposta al Professore Enrico Pessina, firmata dal «devotissimo discepolo Avv. Ferdi-nando Puglia»,63 in cui, grazie alle solite frasi di rito,64 tutto si ricompone.

5. Le frontiere della comunicazione

L’era dei dialoghi vis-à-vis cede inevitabilmente il passo, sotto la spinta delle innovazioni scientifiche, a nuove forme di comunicazione: nel 1882, pochi anni dopo la sua invenzione, il telefono, questa nuova ‘conquista’ foriera di un’autentica rivoluzione culturale, forma oggetto di talune interessanti pagine consegnate ai periodici giuridici italiani. Su Il Giornale delle leggi e su Il Moni-tore dei tribunali Carlo Francesco Gabba65 ed Ercole Vidari66 si interrogano sulla qualificazione giuridica dei contratti conclusi per mezzo del telefono.Il professore dell’università di Pisa sostiene che, a differenza del telegrafo,67

62 Ibidem, p. 7.63 F. puGliA, Breve risposta al Professore Enrico Pes-sina, in Il Filangieri, VII (1882), parte I, pp. 183-184. Nello stesso anno Ferdinando Puglia pubblica, presso i Fratelli Messina, L’evoluzione storica e scientifica del dritto e della procedura penale, con la seguente dedica: «Ad Enrico Pessina. Sommo cri-minalista e filosofo».64 «La ringrazio della squisita gentilezza dello avermi voluto onorare di una sua lettera», «Le significo che io non ho avuto per nulla intenzione di recare a Lei la benché menoma offesa», e così via fino a quel conclusivo «col pregarla a volermi ritenere Suo devotissimo discepolo»: cfr. puGliA, Breve risposta, cit., pp. 183-184.65 Sul civilista pisano si veda P. GroSSi, Stile fioren-tino. Gli studi giuridici nella Firenze italiana 1859-1950,

Milano 1986, p. 73; beneduce, «Traduttore-traditore», cit., pp. 231-233; SolimAno, ‘Il letto di Procuste’, cit., pp. 39-43.66 Su Ercole Vidari cfr. A. pAdoA SchioppA, Saggi di storia del diritto commerciale, Milano 1992, pp. 166-167 e nt. 36.67 C.F. GAbbA, Il telefono e la giurisprudenza, in Il Giornale delle leggi, a. XIII n. 40 (1882), poi riprodotto in Il Monitore dei tribunali, a. XXIII n. 41 (1882), pp. 969-973, in particolare p. 970: «Oggi un nuovo modo di corrispondenza fra lontani è stato inventa-to, e va rapidamente diffondendosi: il telefono. Il modo con cui questo strumento funziona, è assai diverso da quello in cui funziona il telegrafo; e pare a me che sul luogo e sul tempo della conchiusione del contratto fra assenti l’uso del telefono influisca affatto diversamente da quello del telegrafo».

il foro meSSineSe: eco di unA culturA

91

questi contratti, realizzando «un’immediata» e diretta corrispondenza tra le parti, senza bisogno di un soggetto intermediario, possono definirsi «fra presenti».68

Il secondo li definisce, invece, contrattati «fra assenti», poiché privi dell’ele-mento obbiettivo, ovvero della presenza fisica dei contraenti, e per ciò stesso inidonei ad assicurare la certezza dell’identità personale.69 Ancora una volta spetta a Il Foro messinese fare eco oltre i confini dello Stretto a un dibattito ‘nazionale’, pubblicando un saggio del solito Puglia, il quale, dopo aver esposto le due teorie, usa la rivista come cassa di risonanza delle proprie idee.Nell’articolo intitolato Dei contratti per telefono70 l’assiduo collaboratore, all’unisono con Vidari, indica due elementi essenziali perché un contratto possa dirsi tra presenti: «l’uno subbiettivo (animo) l’altro obbiettivo (corpore); elementi che non possono mutuamente sostituirsi, ma che debbono entram-bi necessariamente concorrervi per dare il concetto logico e giuridico della presenza».71 Non potendo fare dipendere l’elemento oggettivo dalla semplice percezione della voce, che può essere «simulata o se non altro profondamen-te modificata», la certezza sull’identità delle parti non può esserci, va da sé – spiega Puglia – che «il contratto per telefono non puossi ritenere un contrat-to fra presenti».72 Il giurista peloritano, quindi, condivide le considerazioni del professore pavese, ma a questo contesta l’affermazione secondo la quale «quando non si può conoscere alcuno coll’aiuto degli occhi e degli orecchi, ovvero di questi e quelli insieme, ma è necessario che la potenza visiva o acustica sia fatta più forte per mezzo di strumenti, la persona allora non può dirsi presente».73

68 Ibidem.69 E. vidAri, I contratti per telefono, in Il Giornale delle leggi, a. XIII n. 42 (1882), p. 330: «non basta che l’identità della persona sia opinata, come dice il Gabba, salvo ad essere provata in seguito la verità sua o la sua simulazione. È necessario che tale iden-tità sia obiettivamente certa al momento stesso in cui il contratto si fa perfetto e sorge quindi il vincolo giuridico; perchè, altrimenti, vi sarebbe impossibili-tà di contratto, nullità radicale, iniziale, per errore essenziale di soggetto». Questa tesi viene però criti-cata anche dalla Direzione de Il Monitore dei tribuna-li, che imputa all’autore «un esame troppo affretta-to» e «non sufficiente», ribadendo che il telefono è uno strumento idoneo, «né più né meno che la vista,

magari sussidiata da lenti», a riconoscere l’altra persona: cfr. direzione, Ancora sul punto, se il contrat-to stipulato per telefono sia a considerarsi fra assenti o fra presenti, in Il Monitore dei tribunali, a. XXIII n. 43 (1882), p. 1018. La risposta del professore, però, non si lascia attendere. Il 16 novembre 1882, su Il Giorna-le delle leggi, scrive: «più studiamo il tema, e più ci persuadiamo della verità della nostra opinione»: cfr. E. vidAri, Ancora dei contratti per telefono, in Il Giorna-le delle leggi, a. XIII n. 46 (1882), p. 362. 70 F. puGliA, Dei contratti per telefono, in Il Foro messinese, II (1882), parte I, pp. 93-95.71 Ibidem, p. 94, corsivi nel testo.72 Ibidem.73 Ibidem, p. 95.

Antonio cAppuccio

92

Ecco il punto in cui le due strade si biforcano: secondo il nostro la distanza tra i contraenti non può diventare il discrimen tra le due categorie di contratto.La certezza sull’identità personale delle parti, infatti, si può ben avere grazie a «strumenti che rendono più forte la potenza visiva»,74 ma non anche – insiste Puglia – attraverso gli strumenti acustici, «almeno quelli fin’ora posseduti, coll’uso dei quali si può avere un’identità opinata, non certa delle persone».75 A ben vedere, tuttavia, si tratta di una semplice precisazione alla tesi di Vidari, una felice intuizione che, con quel riferimento agli strumenti «fin’ora posseduti», testimonia la capacità di una certa schiera di giuristi siciliani, e tra questi indubbiamente Ferdinando Puglia, di spingersi verso nuove fron-tiere, quelle ridisegnate dal progresso.

6. Luci e ombre del Codice di commercio

Un importante tassello del nuovo ‘mosaico’ economico dell’Italia unita è indiscutibilmente il Codice di commercio del 1882.76 «Frutto di un lavoro di preparazione durato oltre tredici anni»77 riceve un giudizio sostanzialmente positivo dalla coeva dottrina commercialistica, anche se, come evidenzia Antonio Padoa Schioppa, non tardano ad arrivare voci critiche.78

A commentare per il Foro la nuova opera del legislatore italiano79 è questa volta Domenico Ruggeri,80 già collaboratore de La Temi zanclea e autore di lavori sul primo Codice di commercio italiano.81

74 Ibidem.75 Ibidem.76 Per un’analisi accurata del tormentato iter di formazione del Codice di commercio si veda pAdoA SchioppA, Saggi di storia del diritto commercia-le, cit., pp. 157-203.77 Ibidem, p. 157.78 Ibidem, p. 201: «Il giudizio con cui il nuovo Codi-ce venne accolto fuori d’Italia fu generalmente positivo: Franz Mittermaier, ad esempio, ne dava ampia notizia nella più prestigiosa rivista commer-cialistica tedesca, valutandolo con sobrio elogio. In Italia, invece, i giudizi furono più sfumati e, talvol-ta, difformi: se Castagnola, Vidari, Bolaffio si espressero in termini sostanzialmente positivi, pur con talune esplicite riserve, pochi anni più tardi, la

celebre requisitoria di Cesare Vivante rimproverava al Codice di favorire gli interessi dei commercianti (anzi, del grande commercio) a scapito di quelli di tutti gli altri ceti, in primo luogo dei consumatori».79 D. ruGGeri, Il nuovo codice e gli atti di commercio – Studi, in Il Foro messinese, II (1882-1883), parte I, pp. 97-104, 105-112; III (1883-1886), parte I, pp. 9-13, 33-37.80 Avvocato e professore incaricato, prima, e poi ordinario di Diritto commerciale presso l’ateneo di Messina. È tra i principali collaboratori de La Temi zanclea e de Il Foro messinese: cfr. vinti corbAni, Il corpo docente, cit., p. 62; Periodici giuridici italiani, cit., pp. 103, 282-283.81 Sul Codice di commercio del 1865 cfr. AquAro-ne, L’unificazione legislativa, cit., pp. 21-23.

il foro meSSineSe: eco di unA culturA

93

Il professore di diritto commerciale scrive: «se il nostro Codice è un lavoro commendevolissimo, non avremo noi tant’orgoglio nazionale da voler far credere che sia scevro di mende […]. L’esaminare è sempre il debito dello studioso: esso determina e concreta le indagini pel miglioramento. Ad ogni modo senza le ombre non rileverebbero i colpi di luce».82

Il saggio di ampio respiro, pubblicato a più riprese nel secondo e nel terzo volume, analizza, quindi, le modifiche e le innovazioni definite dalla nuova cornice normativa e affronta i problemi legati alla sua recezione.Acute osservazioni possono leggersi, fra le altre, sul significato di talune espressioni – per esempio «in materia di commercio», o ancora «usi locali» – utilizzate dal legislatore nella redazione dei pochi articoli di cui consta la parte relativa alle Disposizioni generali, sulla corretta enumerazione degli atti di commercio,83 sulla nuova regolamentazione del conto corrente e dell’as-segno bancario, e ancora sui depositi per causa di commercio.Inatteso e quindi «deplorabile» è definito, poi, il silenzio del nuovo Codice su una delle questioni giuridiche che maggiormente ha coinvolto la dottrina e la giurisprudenza commercialistica italiana postunitaria: «i contratti diffe-renziali debbono avere valore giuridico?».84

82 ruGGeri, Il nuovo codice, cit., pp. 97-98. Nel 1884 Francesco Napoli usa toni elogiativi nei confronti di questo saggio, e scrive: «I lavori, che si sono pubbli-cati finora intorno al nuovo Codice di commercio sono, se pochi ne togli, o una raccolta pura e sempli-ce dei lavori preparatori, od una ristretta esposizione di motivi, bastevole appena a mostrare l’apparente intenzione di coloro, che ebbero maggior parte a quel lavoro legislativo. Certamente nell’interpretare le leggi utilissima cosa è consultare i lavori prepara-tori, specialmente nel caso nostro, nel quale, per la corta vita del codice, attorno alle sue disposizioni la pratica commerciale non ha avuto tempo di solleva-re i suoi clamori, e la giurisprudenza di affermarsi. Si è detto che i lavori preparatori, rivelando il concetto della legge per la bocca del legislatore, ne sono il commentario autentico; e sotto questa veduta le raccolte dei lavori e le esposizioni dei motivi riesco-no utili. Ma né le une né le altre esaminano la portata dei motivi e la loro importanza teorica e pratica. […] A questi bisogni a noi pare che soddisfi l’opera intra-presa dal professore Domenico Ruggeri sotto il modesto titolo di Studii sul nuovo Codice di commer-cio»: cfr. F. nApoli, Recensione a D. Ruggeri, Il nuovo codice e gli atti di commercio, in Il Circolo giuridico, XV (1884), pp. 235-236.

83 ruGGeri, Il nuovo codice, cit., pp. 103-104: «Il titolo terzo enumera gli atti di commercio, e in ciò più o meno conformemente agli altri Codici occu-pa un campo più vasto di quello che tiene il Com-mercio propriamente detto. Il nostro Codice non si occupa solo del Commercio come industria degli scambi: regola bensì l’industria vetturiera, ed anche (sebbene in parte) l’industria di vero nome, la manifatturiera. Avrebbesi potuto dir meglio: Codi-ce dell’industria e del commercio. Non possiamo invero contentarci dello apprezzamento conciliati-vo dell’illustre Prof. Vidari nel senso che la lavora-zione sta come addentellata alla intromissione che costituisce il commercio di vero nome […]. La vita commerciale e la vita industriale ànno per base comune il capitale e il lavoro, per meta il profitto netto, e per sistema la speculazione; svolgendosi rapidamente, con isvariato concorso, e con molte-plici addentellati, ànno bisogno d’istituti giuridici paralleli», corsivi nel testo. Per un interessante percorso di ricerca nei meandri del diritto commer-ciale cfr. F. miGliorino, Mysteria concursus. Itinerari premoderni del diritto commerciale, Milano 1999.84 d. ruGGeri, Il nuovo codice e gli atti di commercio, in Il Foro messinese, III (1883), p. 10. Sulla natura di questi particolari contratti a termine, in vigenza

Antonio cAppuccio

94

Più precisamente, queste frequenti operazioni a termine che si sostanziano in vere e proprie speculazioni sull’andamento dei titoli – i cui profitti sono strettamente legati alle differenze rilevabili tra il prezzo dei titoli originaria-mente pattuito e quello determinato dalle variazioni del mercato a una data scadenza – devono assurgere ora al rango di contratti leciti e tutelati ex lege, o, sulla scorta di un retaggio risalente alla codificazione napoleonica e all’impostazione della dottrina coeva,85 poi accolto dalla scienza giuridica italiana, continuare a essere considerati null’altro che semplici variazioni sul tema dei contratti di giuoco e di scommessa, e quindi continuare a essere rego-lati dal Codice civile?Scoraggiato da questa lacuna normativa, il professore peloritano è categori-co: «qui non c’è la quistione di Amleto, essere o non essere il contratto diffe-renziale!!», la scienza è ferma al punto di partenza, «la logica è perduta».86

Il ricco articolo si chiude, infine, con qualche breve annotazione su una nuova figura di atto di commercio, le imprese editrici, tipografiche o librarie, che devono però essere dotate di uno stabilimento perché possano dirsi imprese.87

del Codice di commercio del 1865, si interrogano, solo per citarne alcuni, L. borSAri, Codice di com-mercio del Regno d’Italia annotato, parte I, Unione tipografico-editrice, Torino 1868, pp. 114-122, in particolare p. 118; D. Supino, I contratti a termine ed il progetto di legge per la tassa sul traffico dei titoli di borsa, in Archivio giuridico, XII (1874), pp. 425-444; G. Grillo, Nota a sent. Corte di Cass. Torino del 22 agosto 1878, in Il Filangieri, IV (1879), parte I, pp. 9-12; V. GiuStiniAni, La efficacia legale dei contratti a termine, Gissi, Bari 1879.85 Per un’analisi dei c.d. jeux de borse, anche noti come contratti sull’alto e il basso degli effetti pub-blici, e il loro inquadramento entro i confini degli articoli 1965, 1966 e 1967, che il Code civil del 1804 dedica ai contratti di giuoco e di scommessa, cfr. R.T. troplonG, Il diritto civile spiegato secondo l’ordi-ne del codice. Del prestito, del deposito, del sequestro e dei contratti aleatorj o commentario dei Tit. XI, XII e XIII, Lib. III del cod. civ., Pedone Lauriel, Palermo 1845, pp. 309-332; V. mArcAdé-P. pont, Explication théorique et pratique du Code Napoléon contenant l’analyse critique des auteurs et de la jurisprudence, t. I, Cotillon, Paris 1863, pp. 296-312; F. lAurent, Principi di diritto civile, vol. XXVII, 2ª ed., Società editrice Libraria, Milano 1869, pp. 193-237.

86 ruGGeri, Il nuovo codice e gli atti di commercio, cit., p. 13. La lungimiranza di queste affermazioni, e la difficoltà oggettiva nell’offrire una risposta concreta e definitiva al problema posto, è testimo-niata dalla sterminata letteratura giuridica che fiorisce, a cavaliere tra Otto e Novecento, in Italia: cfr., almeno, E. vidAri, Corso di diritto commerciale, vol. II, 3ª ed., Ulrico Hoepli Editore, Milano 1889, pp. 538-548; A. GrAziAni, Teoria delle operazioni di borsa, Torrini, Siena 1890; G. fuSinAto, Della efficacia in Italia dei contratti di borsa stipulati all’estero, in Annuario critico della giurisprudenza commerciale, VIII (1891), pp. 211-217; U. pipiA, Contro i contratti a termine, in La Riforma Sociale, III (1896), pp. 345-368; L. einAudi, A favore dei contratti differenziali, in La Riforma Sociale, III (1896), pp. 407-417; F. tedeSchi, Dei contratti di borsa detti differenziali in Italia e all’estero, Bocca, Torino 1897; U. nAvArrini, voce Contratti di Borsa, in Digesto Italiano, VIII (1898-1900), pp. 128-169; A. jodice, Intorno ai limiti giuridici della speculazione sulle differenze, Priore, Napoli 1909; C. toeScA di cAStellAzzo, La nuova legge sulle borse e i contratti differenziali, Bocca, Tori-no 1913.87 ruGGeri, Il nuovo codice e gli atti di commercio, cit., p. 33.

il foro meSSineSe: eco di unA culturA

95

7. Perché Il Foro messinese?

Questa breve indagine può offrire un nuovo punto di osservazione per l’analisi di una cultura giuridica, quella siciliana, che è tornata a polarizzare l’attenzione della storiografia contemporanea.Attraverso uno strumento duttile, quale può essere un periodico con caden-za mensile, si possono intravedere le linee guida di quell’incalzante processo di trasformazione, così efficacemente descritto da Paolo Grossi, che investe la scienza giuridica italiana di fine Ottocento.88

Il Foro rappresenta per Messina, più e meglio di ogni altra rivista peloritana che lo ha preceduto, il ‘ponte’ che unisce i due palazzi chiamati a custodire e promuovere il diritto nella città e per la città: l’università e i tribunali.Molta cautela e il divieto di qualsiasi semplicistica assolutizzazione sono, inevitabilmente, imposti dalla scarsa longevità di questo foglio, dalle note-voli difficoltà cui la direzione deve far fronte,89 e, soprattutto, dall’evidente carattere periferico che lo identifica: ciò non toglie, tuttavia, che quei nomi che compaiono in calce agli articoli, alle recensioni, alle massime contenute in questo periodico sono non di rado anche quelli che alimentano i dibattiti giuridici nazionali, e così facendo concorrono allo ‘sdoganamento’ di una realtà vitale e propositiva come quella isolana.

88 GroSSi, Scienza giuridica, cit., p. 14. 89 Cfr. supra nel testo.