Antonio Ruffo di Bagnara e la galleria d’arte di Messina nel secolo XVII

-

Upload

independent -

Category

Documents

-

view

6 -

download

0

Transcript of Antonio Ruffo di Bagnara e la galleria d’arte di Messina nel secolo XVII

Antonio Ruffo di Bagnara e la galleria d’arte di Messina nel secolo XVII

La Gran Casa dei Ruffo di Bagnara annovera personalità di spicco che si sono distinte in ambito

politico e religioso non solo nel Regno di Napoli ma anche in altre parti d’Italia. Tra questi

personaggi spicca indubbiamente don Antonio Ruffo che diede vita ad uno dei rami più floridi e

forti che il Casato di Bagnara abbia mai generato: i Ruffo della Scaletta e della Floresta.1.

Antonio Ruffo, ultimo figlio del duca Carlo di Bagnara, non era ancora nato alla morte del padre

e fu il figlio postumo previsto nel testamento. Nacque nel 1610 con molta probabilità nel castello di

Bagnara, o forse anche a Messina, dove si ritirò la duchessa Antonia Spatafora e Alliata, qualche

tempo dopo la morte del marito2.

La duchessa, che aveva origini messinesi, fece sposare l’ultimo figlio, Antonio, nel 1641 con una

sua pronipote Alfonsina Gotho figlia di Placido Gotho, barone della Floresta.

La vedova Ruffo finanziò la costruzione, essendosi presentata l’occasione propizia, di una

sontuosa dimora a Messina per il ramo cadetto dei Ruffo di Bagnara. Ella infatti si offerse di

completare i lavori, intrapresi dal Senato messinese, costruendo un palazzo a livello di quelli già

iniziati, per continuare decorosamente la strada Emmanuela3. La costruzione del nuovo palazzo fu

eseguita in breve tempo, grazie anche ai mezzi economici forniti da don Flavio Ruffo abate di San

Bartolomeo e di Sinopoli, figlio della duchessa, il quale, pur vivendo tra Roma e Napoli, non

trascurava certo gli affari in Sicilia, dove, oltre agli interessi di Messina, aveva la gabella delle

licenze d’armi della città di Augusta e delle terre di Monteforte, San Pietro e Scaletta. Nel 1646

nella regale dimora andarono a vivere, oltre alla duchessa, don Antonio e la moglie Alfonsina4.

Antonio Ruffo, appena sposatosi, “fu ammesso al patriziato della Mastra Nobile e nel 1645

venne eletto senatore nobile della città. Con il suo arrivo a Messina ebbe la gabella del biscotto,

già appartenuta a Federico Spatafora, ossia l’appalto della fornitura del biscotto, soprattutto per

le galee dell’ordine dei cavalieri di Malta, la gabella sui frumenti e le farine che entravano nel

Regio Campo delle vettovaglie, la fornitura del legname per la costruzione e riparazione delle navi

dell’Armata Reale e della flotta dell’ordine di Malta, la gestione dell’arsenale, la gabella della

1 D. GIOFFRÈ, La Gran Casa dei Ruffo di Bagnara, Reggio Calabria, 2010, p. 23.

2 V. RUFFO, La Galleria Ruffo nel secolo XVII a Messina, Bollettino d’arte, 1916, p. 21.

3 “La strada Emmanuela prende il nome dal principe Emmanuele Filiberto, gran priore di Castiglia e fratello del duca di Savoia Vittorio Amedeo I. Essendo Viceré in Sicilia, nella sua permanenza in Messina, prese a cuore la sistemazione della Marina, ossia del Teatro Marittimo. Per la costruzione della Palazzata della nuova strada, in suo onore fu denominata Emmanuela”. Ibidem, p. 22.

4 Ibidem, p. 23.

1

seta, i cui proventi, aggiunti a quelli ricavati dal traffico dei suoi bastimenti col commercio della

seta, del legname, lardo, carne salata e formaggi di Calabria, oltre alle rendite del suo patrimonio,

gli consentirono di fare acquisti di ogni genere” 5. Addirittura egli forniva al Senato il denaro per

acquistare il frumento per vettovagliare la città.

Le entrate di Antonio Ruffo, già vistose, continuarono a crescere: “assunse la gabella o appalto

della neve, che da lungo tempo veniva fornita dai Ruffo, che possedevano buona parte delle

montagne della bassa Calabria”6. Occupò ancora pubblici uffici, fu infatti senatore una seconda

volta nel 1648 e poi nel 1654, carica che non rifiutò nemmeno nel 1660-61, in momenti alquanto

turbolenti quando si trovò a sostenere, con altri senatori, i privilegi della città contro il viceré conte

di Ayala. Lo scontro fu aspro e il conte di Ayala tentò di incamerare i beni del Ruffo ma poi tutto si

risolse con il regio decreto del 5 ottobre 1662 di conferma dei privilegi della città. A questo punto

Antonio Ruffo decise di ritirarsi dagli incarichi pubblici e, quale gran signore e mecenate delle

maestranze e degli artisti, trasformò la sua dimora in un tempio di arte e di cultura7.

Antonio Ruffo, Principe della Scaletta (Collezione della

5 Ibidem, p. 24.

6 Ibidem, p. 27

7 Idem

2

Nobile Arciconfraternita degli Azzurri, Messina)8

Don Antonio Ruffo fu un grande collezionista di opere d’arte; per conto suo l’abate Flavio Ruffo,

vivendo a Roma, acquistava quadri e opere di inestimabile valore, per abbellire la galleria del suo

celebre palazzo. Altri acquisti furono effettuati tra Napoli e Malta dai nipoti del duca, ossia dal frate

domenicano Tommaso Ruffo e da Fabrizio Ruffo, balì9 della Gran Croce di Malta e priore di

Bagnara10. Altri quadri furono commissionati direttamente a pittori, magari all’estero, come quelli di

Rembrandt e di Iardaens d’Anversa, o acquistati per mezzo di intermediari in diverse città. Alcune

opere pervennero dall’eredità dell’abate don Flavio Ruffo, morto di peste nel 1656 nella sua villa

del Granatello a Portici, e da quella della duchessa di Bagnara, madre di don Antonio, nel 166011.

Infatti la duchessa di Bagnara, con atto del 28 agosto 1655, dichiarava che nella costruzione del

palazzo, aveva agito sempre per parte e nell’interesse del figlio abate don Flavio, che ne era il vero

proprietario. Tuttavia don Flavio abitava a Napoli in un grandioso palazzo di via Toledo. Quando

egli si ritirò nella sua villa del Granatello a Portici, dichiarò usufruttuaria del suo patrimonio la

madre ed erede universale il fratello don Antonio. La duchessa nel 1659 rinunciò all’usufrutto e

lasciò il suo patrimonio al figlio Antonio, insieme a diversi quadri del Vaccaro, che così entrarono

anch’essi nella dotazione artistica galleria. Ella venne sepolta a Messina nel monastero di San

Gregorio, luogo preferito dalle monache di casa Ruffo12.

Del cospicuo medagliere annoveriamo: “una medaglia grande da 100 zecchini in oro di Carlo V,

15 medaglie d’oro di imperatori e pontefici, 17 medaglie antiche di rame dei Ruffo e dei sigilli di

rame del conte di Catanzaro Pietro Ruffo di Calabria, del conte Guglielmo Ruffo, di Guglielmo

8 M. C. CALABRESE, Nobiltà, mecenatismo e collezionismo a Messina nel XVII secolo. L’inventario di Antonio Ruffo, principe della Scaletta, C.U.E.C.M., Catania, 2000, p. 34.

9 Balì: alto grado di alcuni ordini cavallereschi.

10 V. RUFFO, op. cit., p. 24

11 E. CAPIALBI – F. PITITTO, Lettere e quadri di Mattia Preti per la galleria Ruffo, in A. S. C., periodico bimestrale, Barbaro Editore, anno II, 1914, pp. 22-23.

12 “In S. Gregorio furono monache, tra le altre, suor Illuminata figlia di Francesco duca di Bagnara, Suor Maria Teresa figlia di Pietro visconte di Francavilla, ambedue nipoti di don Antonio, Imara, Antonia, Vittoria e Teresa sorelle del cardinale decano Tommaso, un’altra Imara sorella del cardinale Antonio, Andreana e Illuminata zie del famoso cardinale generale Fabrizio. Tutte abbellirono il monastero, ma suor Saveria Ruffo e Colonna figlia di don Antonio juniore, principe della Scaletta e della Floresta, nel 1743 fece fare la facciata della chiesa a sue spese e vi pose il suo stemma”. V. RUFFO, op. cit., p. 26. v. nota.

3

Ruffo conte di Sinopoli, di Nicolò Ruffo di Calabria conte di Catanzaro e marchese di Crotone, di

G. F. Marino Marzano Ruffo principe di Rossano, duca di Sessa e di Squillace, conte di Montalto

di Alife, figlio ed erede della celebre Cobella Ruffo”13.

Lo scalone di palazzo Ruffo, che portava alle stanze e alla galleria, era adorno di varie statue di

marmo, tra cui un busto di Pallade, comprato a Napoli nel 1671, quello di Scipione l’Africano, fatto

da Gaspare Serpotta in Palermo, un mezzo busto di Giulio Cesare con la corona di lauro in testa,

acquistato a Napoli il 20 Giugno 1673, e altre opere. Le sale erano state decorate da artisti di

notevole fama come il napoletano Nunzio Russo, Antonio Bova, Agostino Scilla14. Varcando

l’entrata del palazzo, un’imponente scalinata conduceva ad un’anticamera affrescata con le

raffigurazioni di divinità pagane: Nettuno e Minerva in un’apoteosi di mostri marini. Era l’

omaggio allo Stretto di Messina15.

La prima sala ospitava un quadro di Don Pietro Ruffo di Calabria, conte di Catanzaro, a cavallo.

Ai lati grandi medaglioni con le effigi di Giulio Cesare, Scipione e l’imperatore Tiberio: esaltazione

del mito dell’Antichità da cui discendeva l’origine della famiglia Ruffo. La seconda camera era

incentrata sul mito di “Giove e la favola di Danae”, in mezzo a numerose allegorie. Il Padre degli

Dei era circondato da sette quadri dei Ruffi antichi. In tal modo si esaltava il valore militare del

Casato, un valore legato alle grandi virtù dei Nobili Cavalieri medievali. Procedendo si accedeva

alla terza camera arredata con quadri che rievocavano l’opera principale collocata di fronte

all’ingresso: lo “Sposalizio del Merito e della Verità che scaccia l’invidia e l’avarizia”. Anche con

questa raffigurazione si elogiava il valore dell’ intelletto e il merito della Gran Casa, un’esistenza,

quella dei Ruffo, condotta senza invidia e senza avarizia, votata alla virtù umana. La quarta sala era

dedicata alle “Metamorfosi di Ovidio” e a “Giove e i Giganti” in mezzo a quadri di angeli e fiori:

apoteosi della Bellezza e della Dolcezza, come stile di vita e comunicazione16.

Il Palazzo Ruffo con la sua pinacoteca, il medagliere, le argenterie artistiche, i ricchi arazzi, gli

splendidi affreschi, divenne un luogo di incontro degli intellettuali del tempo. Artisti, letterati,

scienziati erano soliti soggiornare nel palazzo, ed anche dopo la morte del principe don Antonio, i

suoi figli, tra cui vi erano musicisti, pittori, poeti ed oratori, continuarono l’opera del padre

13 Ibidem, p. 25.

14 Ibidem, p. 26.

15 T. PUNTILLO, Il 1783 in Calabria in generale e a Bagnara in particolare. Il terremoto e i terremoti , parte seconda, (1783-1793). L’apocalisse e i terremoti, A. S. F. B., Bagnara Calabra, maggio, 2008, p. 25.

16 Idem

4

arricchendo la biblioteca e facendo del loro palazzo una vera e propria fucina di cultura17. Una

sensibilità verso l’arte e il bello che don Antonio trasmise soprattutto al figlio Antonino, musicista,

pittore e letterato, autore del celebre poemetto drammatico “Natale di Cristo”, dedicato al potente

zio, il cardinale Tommaso Ruffo, un’opera ispirata ai principi morali che costituivano il nucleo

spirituale fondante della Famiglia Ruffo18.

Incisione con veduta di Messina di Paolo Filocamo,

in Antonio Ruffo, Il Natale di Cristo. Poemetto

drammatico di Antonino Ruffo all’Eminentissimo

e ReverendissimoSignor Cardinale Ruffo,

Messina, presso D. Vittorio Maffei, 171719.

Ogni anno la galleria aumentava il patrimonio grazie a nuovi acquisti e la Casa di don Antonio se

ne avvantaggiava ottenendone maggiore fama. Il suo primogenito, Placido Ruffo, ottenne sulla

baronia a lui ceduta dalla madre Alfonsina, il titolo di principe della Floresta. Più tardi, nel 1672,

17 V. RUFFO, op. cit., p. 27.

18 PUNTILLO, Il 1783 in Calabria in generale e a Bagnara in particolare. Il terremoto e i terremoti, parte seconda, op. cit., p. 26.

19 CALABRESE, Nobiltà, mecenatismo e collezionismo a Messina nel XVII secolo. L’inventario di Antonio Ruffo, principe della Scaletta, op. cit., p. 36.

5

don Antonio comprò il principato e le terre della Scaletta ed ebbe anche l’investitura di principe di

Scaletta e Guidomandri, il 30 luglio del 1673.

Castello Ruffo – Scaletta (ME).

Nell’anno 1672-73 fu nominato governatore della nobile Arciconfraternita degli Azzurri,

sostituendo il nipote Vincenzo20.

20 Vincenzo Ruffo, uno dei figli di Francesco duca di Bagnara, si sposò in Messina con Lucrezia figlia di Placido Ventimiglia. Suo figlio Francesco fu duca di Mileto. V. RUFFO, op. cit., p. 28. v. nota.

6

Ritratto di Vincenzo Ruffo di Bagnara ( Collezione della

Nobile Arciconfraternita degli Azzurri, Messina)

La galleria aveva raggiunto il massimo fasto nel 1674 allorché scoppiò la rivoluzione di Messina

contro la Spagna; in tale occasione il principe della Scaletta aveva dovuto consegnare al Senato

messinese qualche pezzo delle sue argenterie artistiche, visto che in quella strenua lotta tra partiti

avversi - i Merli favorevoli alla Spagna e i Malvizzi favorevoli all’intervento francese -, era

guardato con sospetto e tre dei suoi figli erano stati trattenuti come ostaggi. Don Antonio Ruffo

trovò riparo a Palmi in Calabria, dove trasportò buona parte della sua galleria. Fece ritorno a

Messina solo nel marzo del 1678 quando, scacciati i Francesi, si insediò il governo spagnolo.

Gravemente malato di idropsia, morì il 16 giugno 1678 e venne sepolto nella cattedrale, nella

Cappella di Cristo risorto21.

La collezione di quadri del Ruffo comprendeva 364 opere di artisti di fama internazionale del

calibro di: Brughel, Durer, Novelli, Polidoro da Caravaggio, Poussin, Mattia Preti, Guido Reni,

Tiziano, Tintoretto, Annibale Carracci, Paolo Veronese, Pietro da Cortona, Dossi, Guercino, Palma

il Vecchio, Giovanni l’Olandese, Vincenzo Romano, Andrea Sacchi, Claudio Lorenese, Carlo

Maratti, Castiglione, Giacinto Brandi, Luca d’Olanda, Salvator Rosa, Van Dyck, Vouet, De Ribera

detto lo Spagnoletto, Artemisia Gentileschi ecc.

Antonio Ruffo era solito iniziare una lunga e florida corrispondenza epistolare con diversi artisti a

lui contemporanei. Dalla corrispondenza dei diversi pittori si evince quanta affabilità corresse tra

21 E. CAPIALBI – F. PITITTO, op. cit., p. 23.

7

essi e il principe, il quale per la sua generosità e la sua cordialità era carissimo agli artisti, anche

quando non lo conoscevano personalmente come la Gentileschi di cui riportiamo una lettera:

Ill.mo S.r Mio

Con questo mio avviso à V. S. Ill.ma haver ricevuto la sua delli 21 di febbraio tutta piena di quella

gratia, che sol fare V. S. Ill.ma la serva sua Artemisia, et insieme la inclusa polisa di cambio di cento

ducati, sento poi, quel che mi comanda circa l’opera che li devo fare, la quale spero dal S.re Iddio di

far tal cosa, che gli dara gran gusto, e di là vedrà V. S. Ill.ma quanto vaglia la cortesia in petto

virtuoso; mi dispiace bene, che la Calatea habbia patito per mare, che se mi fusse stato concesso di

havere conseguito li suoi comandi, non sarebbe intervenuto questo, mentre l’havesse comodato io

con le mie mani ma quest’altro non riuscirà così, già starà in mio arbitrio in eseguire i suoi

comandi; quanto prima manderò il mio ritratto insieme qualche operetta della mia s.ra figlia la

quale hoggi l’ho maritata con un Cavalier dell’Abito di San Giacomo, et mi ha scasato, e per tanto

prego V. S. Ill.ma che se vien qualche occasion d’opere in cotesto paese che Lei col suo solito favore

mi favorisca, et mi avisi per che ne ho grandissimo bisogno, che assicuro a V. S. Ill.ma che son

fallita, desidero anco che V. S. Ill.ma mi prometta che mentre io vivo tenga patrocinio sopra mia

persona, e faccia conto, che io sia nata sua schiavottella in casa sua, io non ho visto V. S. Ill.ma ma

però è tanto l’affetto, et il desiderio che tengo di servirlo, che è cosa che cede al imaginatione; non

starò più a fasti dirlo di queste chiacchiere femenili, ma l’opere saran quelle che parleranno e con

questo fo fine, e humilissima riverenza

Napoli hoggi li 13 di Marzo 1649

Di V. S. Ill.ma

humilissima serva

Artemisia Gentileschi22

Interessante risulta la corrispondenza del Ruffo con Mattia Preti23, incaricato di eseguire quadri

ma anche di acquistarne di artisti quali Tintoretto, Tiziano, Paolo Veronese e altri. Nella galleria

Ruffo si trovavano quattro quadri dell’artista calabrese: Sofonisba che si avvelena, Storia di

Rachele, Dionisio di Siracusa maestro di scuola, San Luca nudo sopra un bove che sta dipingendo

la Madonna24.

22 V. RUFFO, op. cit., pp. 48-49.

23 Mattia Preti, detto il Cavalier calabrese, poiché cavaliere gerosolimitano, nacque in Calabria, a Taverna nel 1613.

24 E. CAPIALBI – F. PITITTO, op. cit., pp. 23-24.

8

Riportiamo di seguito qualche missiva inviata da Mattia Preti a don Antonio Ruffo, attestante la

stima e la fiducia che intercorreva tra l’artista e il principe:

Ill. mo Sign. P. ron Cole. mo

Mi conosco tanto favorito dalla memoria che tiene di un suo servitore con la carissima lettera

ricevuta, alli 11 Giugno – che sarei fuori di me stesso quando non abbracciassi più che volentieri

ogni occasione che mi sarà commandata da S. S. Ill.ma stimando mio particolare signore, intorno

poi all’opera che mi significa della Chiesa Maggiore l’abbraccio volentieri prima per incontrare il

gusto di S. S. Ill.ma e poi per fare che anche in Sicilia ci siano opere mie a fresco mentre per tutta

l’Italia ne ho fatte in quanto alla fatica che incontrerò non mi ricordo bene della Grandezza ma

simili opere si costuma pagare tanto per figura cioè le intiere e tanto le meze non intendendosi le

lontane perché vanno per adornamento alle principali figure, al Domenichino li Signori del Tesoro

di Napoli li davano cento trenta ducati per figura al Lanfranchi le ne davano cento io poi lo rimetto

a S. S. Ill.ma come signore intelligentissimo di questa professione che se non fara cosa che sara di

mio danno né della Cita avertendola che armamento dei ponti e calcina e fabbricatori vanno a spese

di chi fa fare l’opera avverto anche S. S. Ill.ma e che effettuandosi la sudetta opera che io sia sicuro

del pagamento e che secondo si va facendo l’opera si vada pagando e nel mio arrivo mi sia data

caparra per spese che averò da fare per detta opera e la prego che se si risolvessero sia presto

perché mi ritrovo in tratao con li Patri di Monte Cassino benché non sia conclusa cosa nessuna e io

più volentieri verrei costì che andare in Montagna, benche non guadagnerei tanto; di quello che S.

S. Ill.ma mi dice di alcun quatro di gran pittore staro su l’aviso e se capitera ne sara avisato da me e

sevita la lettera che inviava era solo per salutarla mentre non poteva farlo di persona come al

presente fo con ricordarli la mia devota servetu e li bagio riverentemente le mani di Napoli li 12

Giugno 1660.

Di S. S. Ill.mo

Devotissimo servitore

Fra Mattia Preti25

Da questa lettera si scopre che don Antonio Ruffo e Mattia Preti si conoscevano già prima di

iniziare la loro corrispondenza, e che il Ruffo trattava con lui, che si trovava all’epoca a Napoli, per

fargli dipingere a fresco la Cattedrale di Messina, dato che non vi era alcun affresco in Sicilia del

Cavaliere calabrese, le cui tele invece erano sparse per tutta la penisola. Per ciò che concerne il

prezzo il Preti cita il Domenichino ed il Lanfranco26 che pure avevano lavorato a Napoli negli

25 Il Preti come tutti i Cavalieri di Malta soleva far precedere il nome dal “fra”. I “frà” Cavalieri di Malta erano dunque fratelli congregati nella Confraternita dell’Ordine. Ibidem, p. 26.

26 Il primo è Domenico Zampieri, il secondo è Giovanni Lanfranco, artisti operanti in Italia tra il XVI-XVII secolo.

9

affreschi della cappella del Tesoro. In questo contesto appare chiaro che il Preti trattasse per

dipingere nella badia di Monte Cassino, e che il Ruffo lo avesse incaricato dell’acquisto di qualche

quadro di grandi pittori27.

Un’altra interessante lettera è la seguente:

Ill.mo Sign. P.ron Col.mo

Dalla sua carissima da me ricevuta vedo la causa della tardanza che S. S. Ill.ma fece di non

rispondere alla mia lettera parendoli troppo ardua la mia dimanda io però la rimessi alla sua

attorità che à me con un suo devoto servitore ben che altre volte sono stati ciamato per fare opere

come fui in Modena ciamato dal duca bona memoria che mi dono due mila scuti e casa franca a

anche viagio pagato di andare a venire e di più mi regalo di una catena come potra S. S. Ill.ma

informarsi dall’Em.ssimo Sign. Cardinale d’Este. Ora per il desiderio che ho di servire S. S. di

persona e anche di essere onorato da questa nobilissima Cita di Messina in una opera publica per la

medesima Cita mi onori di una sua lettera per tale opera e io son prontissimo alli suoi commandi

con quella diligenza e fatica che le mie forse potranno e dal suo savio giuditio tali saranno

giudicati mentre per fine li bagio le mani di Napoli li 2 Ottobre 1661.

Di S. S. Ill.ma

Devoto servitore

Fra Mattia Preti28

A Messina era opinione generale che il Preti nel sostenere che il Domenichino era stato pagato a

130 ducati per ogni figura ed il Lanfranco a 100, volesse affermare che, pur se egli non si ritenesse

al pari del Domenichino, non credeva di valere meno del Lanfranco. Pertanto pretendeva essere

retribuito nella stessa misura. La pretesa apparve assurda a don Antonio Ruffo, che in quel periodo

era senatore della città per la terza volta e ritenne opportuno non rispondere all’artista. A lui

comunque si rimetteva il Cavaliere calabrese per giungere ad un accordo, facendogli però conoscere

come lo avesse remunerato il duca di Modena Francesco I d’Este, morto nel 1658, quando lo aveva

interpellato per la decorazione del palazzo ducale di Modena. Ad ogni modo l’artista per deferenza

al Ruffo e alla città di Messina avrebbe accettato un trattamento più modesto29.

27 E. CAPIALBI – F. PITITTO, op. cit., p. 26.

28 Ibidem, p. 27.

29 Ibidem, p. 28.

10

Con la morte di don Antonio Ruffo, la galleria rimase indivisa in possesso del primogenito don

Placido Ruffo. Tuttavia molto presto la collezione iniziò a disperdersi medianti doni, usurpazioni e

confische giudiziarie. Nonostante infatti la fedeltà dei Ruffo della Scaletta e della Floresta alla

Spagna negli anni della rivolta di Messina, Placido fu avversato nel periodo che va dal 1692 al 1696

dal viceré duca di Uzeda che lo imprigionò nella Cittadella con l’accusa di aver ordito una congiura

contro il re e di essere il responsabile dell’incendio del lazzaretto, avvenuto nel febbraio del 1691.

L’intervento del fratello Don Flavio, che si recò nel 1693 a Palermo per perorare la causa di Don

Placido presso il viceré, riuscì nell’intento di far promulgare una sentenza di assoluzione a cui seguì

la scarcerazione del principe il 4 dicembre 1693. In cambio della “generosità” del duca di Uzeda,

Don Flavio consigliò al fratello di inviare al viceré un quadro di Salvator Rosa e due vasi d’argento

cesellati da Innocenzo Mangani30. Le vessazioni del duca Uzeda non finirono e Placido si vide

costretto a rinunciare ad ulteriori quadri tra cui il Filosofo Archita Tarantino con la sua colomba del

Rosa, la Presentazione dei re magi di Vincenzo Romano, discepolo di Raffaello, la Madonna col

Puttino e San Giovanni del Franceschini, la Madonna col Bambino che tiene una rosa in mano del

Gennari, come indennizzo per la grazia concessa al principe31.

Alla morte di don Placido Ruffo il 6 Maggio 1710 la galleria era ridotta a 166 quadri. Alcune

opere andarono al primogenito Antonio Ruffo e La Rocca principe della Floresta che, con atto di

elezione del 1710, scelse i 100 quadri della primogenitura, altre furono divise tra i fratelli di don

Placido. In seguito don Antonio riuscì a recuperare i quadri ceduti agli zii don Federico nel 1718,

don Flavio nel 1725 e don Giovanni nel 1731, oltre ad altri quadri che costoro possedevano al di

fuori di quelli della galleria paterna32.

Dopo la morte del principe don Antonio juniore, per la disposizione da lui fatta in favore della

moglie Eleonora Ruffo e Colonna, sorsero gravi questioni tra costei e il figlio principe don

Calogero. Con la morte di quest’ultimo, insieme ai suoi fratelli, senza figli, nella peste del 1743, si

aprì la difficile questione della successione tra la sorella Antonia Ruffo e Colonna, moglie del duca

don Antonio Ruffo e Moncada, e lo zio don Giovanni Ruffo e La Rocca. Finalmente dopo varie

transazioni fatte tra il 1745 ed il 1750, il fedecommesso primogeniale agnatizio33, stabilito dal

30 M. C. CALABRESE, I Ruffo a Francavilla, la “corte” di Giacomo nel Seicento, Armando Siciliano Editore, Messina, 2001, p. 51.

31 Idem

32 V. RUFFO, op. cit., p. 377.

33 Agnatizio: che riguarda la parentela in linea maschile.

11

principe don Antonio seniore nella donazione propter nuptias del 1673 al figlio Placido, fu attribuito

a don Giovanni Ruffo e La Rocca, che diventò principe della Scaletta, e il resto alla duchessa

donna Antonia che divenne principessa della Floresta. La galleria Ruffo, dunque, dopo il lodo del

1750, restò nel palazzo al Regio Campo, il quale, facendo parte del fedecommesso, toccò a don

Giovanni Ruffo e La Rocca. Dopo quell’epoca, essendosi divisa la casa Ruffo nei rami di Scaletta e

Floresta, mancano negli archivi a noi disponibili, i documenti inerenti il nuovo ramo di Scaletta e

per conseguenza quelli della galleria34. Ad ogni modo il patrimonio subì nel corso degli anni

ulteriori danni: le continue liti giudiziarie tra parenti, il terribile sisma del 1783 che sconvolse

Sicilia e Calabria e lo spaventoso incendio che devastò il Palazzo nel 1848, ridurranno

ulteriormente l’intera collezione. I quadri e i diversi tesori, superstiti alle calamità appena

accennate, appartenuti alla galleria si trovano oggi, con ogni probabilità, sparsi in varie gallerie

italiane ed estere35.

34 Ibidem, pp. 377-379.

35 Ibidem, pp. 380-388.

12

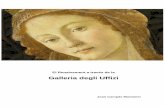

Aristotele contempla il busto di Omero. Olio su tela di Rembrandt - Metropolitan Museum – New York36.

36 “Il dipinto, un olio su tela di cm 143,5 x 136,5 fu realizzato nel 1653 dal pittore Rembrandt Harmenszoon Van Rijn. Conservata al Metropolitan Museum of Art di New York l'opera, firmata e datata "REMBRANDT F. 1653", è la prima di un trittico che comprende Alessandro Magno e Omero, a celebrazione dei più grandi uomini della Grecia antica. Aristotele tiene una mano destra su un ritratto scultoreo di Omero, mentre la sinistra è posata sulla catena d'oro da cui pende un ritratto di Alessandro Magno, suo allievo. Nel quadro compaiono così anche le due opere successive, appena accennate.Fu eseguita per don Antonio Ruffo, che la pagò 500 fiorini, e gli fu inviata a Messina nel 1654. Il Ruffo, nel 1660, commissionò al Guercino una tela raffigurante una mezza figura che si potesse accordare con il dipinto del Rembrandt: a questo scopo gli inviò uno schizzo dell'opera che il Guercino interpretò come un Fisionomista che stesse studiando su una scultura i lineamenti di un volto, proponendo di dipingere in correlazione un Cosmografo intento a studiare un mappamondo. L'anno successivo, il Ruffo inviò a Mattia Preti gli schizzi dei dipinti del Rembrandt e del Guercino, richiedendo un altro dipinto che ad essi si accordasse e il Preti dipinse un Dionigi di Siracusa. Le opere del Guercino e del Preti sono tuttavia andate perdute. La famiglia Ruffo conservò il dipinto fino al 1760; pervenuto in Inghilterra, passò nel 1928 al collezionista americano Alfred Erickson e fu acquistato il 15 novembre 1961 dal Metropolitan Museum per 2.300.000 dollari, la più alta cifra mai spesa fino ad allora per un quadro”. http://it.wikipedia.org/

13